19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

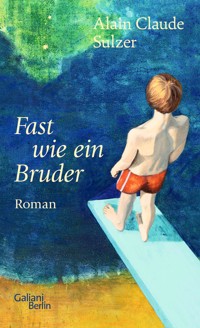

Entlang der gemeinsamen Lebensgeschichte zweier grundverschiedener Männer ergründet Alain Claude Sulzer existenzielle Fragen über Freundschaft und Abschied, (Homo-)Sexualität, Kunst und Ruhm. Im Ruhrgebiet der Siebziger wachsen sie auf wie Brüder. Doch anders als den Ich-Erzähler zieht es Frank früh hinaus in die Welt: Er will als Künstler leben, geht nach New York, malt wie besessen, jedoch ohne Erfolg. Erst als er unheilbar krank ist, kehrt er zurück. Nach langer Zeit begegnen sich die Freunde am Sterbebett zum letzten Mal. So unterschiedlich ihre Lebensläufe, so tief ist die in der Kindheit geknüpfte Verbindung. Und so landen die Bilder aus Franks Nachlass von nun an gut verpackt in der Remise des Erzählers – dem nicht nur Franks Homosexualität stets fremd geblieben ist, sondern auch dessen Kunst. Jahrzehnte später entdeckt er die Bilder zufällig in einer Galerie. Rätselhaft, wie sie dort hingelangt sind – und welch eigentümliche Anziehungskraft sie besitzen: Die Kunstwelt feiert den unbekannten Maler als Genie, und auch der Erzähler erkennt endlich die Faszination, die von den Werken des Freundes ausgeht. Und mehr noch: Im großformatigen Gemälde eines nackten Mannes erkennt er sich selbst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Alain Claude Sulzer

Fast wie ein Bruder

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Alain Claude Sulzer

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Alain Claude Sulzer

Alain Claude Sulzer, 1953 geboren, lebt als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Er hat zahlreiche Romane veröffentlicht, u.a. Ein perfekter Kellner, Zur falschen Zeit, Aus den Fugen und zuletzt Doppelleben. Seine Bücher sind in alle wichtigen Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er u.a. den Prix Médicis étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Was bleibt von einer Freundschaft, wenn die Lebensentwürfe auseinandergehen?

Zwei Männer, die wie Brüder aufwachsen – bis ihre Leben ganz unterschiedliche Entwicklungen nehmen. Doch als einer der beiden stirbt, zeigt sich, wie tief die in der Kindheit geknüpfte Verbindung ist. Und als der Freund postum auf rätselhafte Weise zu Ruhm als genialer Maler kommt, erscheint die Beziehung der beiden plötzlich in einem ganz anderen Licht.

Im Ruhrgebiet der Siebziger wachsen sie auf wie Brüder. Doch anders als den Ich-Erzähler zieht es Frank früh hinaus in die Welt: Er will als Künstler leben, geht nach New York, malt wie besessen, jedoch ohne Erfolg. Erst als er unheilbar krank ist, kehrt er zurück.

Nach langer Zeit begegnen sich die Freunde am Sterbebett zum letzten Mal. So unterschiedlich ihre Lebensläufe, so tief ist die in der Kindheit geknüpfte Verbindung. Und so landen die Bilder aus Franks Nachlass gut verpackt in der Remise des Erzählers – dem nicht nur Franks Homosexualität stets fremd geblieben ist, sondern auch dessen Kunst.

Jahrzehnte später entdeckt er die Bilder zufällig in einer Galerie. Rätselhaft, wie sie dort hingelangt sind – und welch eigentümliche Anziehungskraft sie besitzen: Die Kunstwelt feiert den unbekannten Maler als Genie, und auch der Erzähler erkennt endlich die Faszination, die von den Werken des Freundes ausgeht. Und mehr noch: Im großformatigen Gemälde eines nackten Mannes erkennt er sich selbst.

Entlang der gemeinsamen Lebensgeschichte zweier grundverschiedener Männer ergründet Alain Claude Sulzer existenzielle Fragen über Freundschaft und Abschied, Sexualität, Kunst und Ruhm.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Lisa Neuhalfen

Covermotiv: Gerhard Knell, Das Selbstvertrauen der Jugend, Acryl auf Leinwand

© VG Bild-Kunst, Bonn 2024

ISBN978-3-462-31271-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

Zweiter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

Motto

Dank

Erster Teil

1

Frank war zweiunddreißig, als er starb, genauso alt wie ich. Wir kannten uns einunddreißig Jahre lang, und dann war er einfach weg. Was absehbar gewesen war, war geschehen.

Wir hatten im selben Haus gelebt und waren gemeinsam aufgewachsen, zwei Einzelkinder, die, wenngleich von zwei verschiedenen Elternpaaren, beinahe wie Zwillingsbrüder erzogen wurden, nur dass wir – wie es damals bei Zwillingen noch üblich gewesen wäre – nicht die gleichen Kleider trugen und auch nicht im selben Bett und nicht im selben Zimmer schliefen. Auch sahen wir uns nicht ähnlich.

Sagen wir also, wir lebten wie nahe Verwandte. Wir kannten uns so lange, dass wir uns nicht daran erinnerten, wann uns klar geworden war, dass wir keine Brüder waren; als wären wir tatsächlich Geschwister, mussten wir uns darüber den Kopf nicht zerbrechen. Es war wie es war.

Lange Zeit waren wir unzertrennlich. Unsere Mütter schoben uns gemeinsam durch die Gegend; zwar hatte jeder seinen eigenen Kinderwagen, auf den wenigen Fotos, die damals von uns gemacht wurden, erkennt man allerdings beinahe identische Modelle mit stromlinienförmigen Elementen. Dazu Chrom für den Glanz und Plastik für den Schutz des Kindes vor Sonne und Regen. Gemeinsam besuchten wir den Kindergarten und später die Grundschule und das Gymnasium. Wir spielten miteinander im Sandkasten auf dem Spielplatz – hinterm Haus gab es keinen und davor auch nicht, obwohl die Größe der Wohnanlage dies eigentlich erfordert hätte –, wir zündeten beide in derselben Minute unsere erste Zigarette am selben Streichholz an und machten gleichzeitig unseren ersten Zug. Das lustvolle Erschrecken über die Wirkung war wohl ebenfalls das Gleiche.

Erst als wir unsere Sexualität entdeckten, zeigten sich die ersten Unterschiede.

Unsere Eltern hatten sich kennengelernt, als sie am selben Tag ins selbe Haus einzogen. Zwei Möbelwagen standen auf der Straße.

Dieses schicksalhafte Zusammentreffen im Jahr 1962 – Frank und ich waren ein Jahr alt – wurde von den Erwachsenen jeweils Anfang Mai wie ein Hochzeitstag begangen. Die Besiegelung einer lebenslangen Freundschaft verwandter Geister, die sie ja wirklich waren, wurde stets mit Sekt und Häppchen gefeiert (entweder Lachs oder »Tatar«, wobei es sich in Wahrheit um Schweinemett mit viel Kapern und Zwiebeln handelte). Mit jedem neuen Jahr erinnerte man sich etwas euphorischer und ausführlicher des legendären Umzugstags sowie des Augenblicks, als man sich zum ersten Mal gegenübergestanden und festgestellt hatte, dass man gerade dabei war, die beiden leer stehenden Wohnungen im zweiten Stock – ohne Aufzug – zu beziehen. Zwei Familien am Wendepunkt, der Grundstein der Unzertrennlichkeit war gelegt.

Von nun an wohnten wir also im selben Haus auf derselben Etage, wir links, Reimers rechts. Zwei Stockwerke unter uns wohnten die Zigeuner, vor deren Wohnungstür sich die Schuhe unordentlich übereinanderstapelten. In ihrer Wohnung, in die sie den Straßendreck nicht hineintragen wollten, gingen sie barfuß oder in Strümpfen, vielleicht trugen sie Hausschuhe. Auch wenn es die anderen Hausbewohner störte, es war unbestreitbar hygienischer, als die Wohnung in Straßenschuhen zu betreten. Doch keiner von uns wurde je hereingebeten, so wie auch wir nie einen Zigeuner eingeladen hätten. Die Zigeuner sprachen gebrochen Deutsch, beherrschten aber noch eine zweite Sprache, die wir nicht verstanden.

Es hieß, die vier Reihenwohnblocks seien unter der Bedingung subventioniert worden, dass pro Haus eine Wohnung für Zigeuner, die sich zur Sesshaftigkeit entschlossen hatten, zur Verfügung gestellt würde. Ob das stimmte oder bloß ein Gerücht war, weiß ich nicht.

Was man mit eigenen Augen sah, war ein fortwährendes Kommen und Gehen. Täglich entdeckte man neue Gesichter, ständig wechselnde Autos, mit denen die Zigeuner einmal im Jahr Richtung Süden, vermutlich zur Wallfahrt nach Saintes-Maries-de-la-Mer, fuhren. Mit ihnen zu reden, kam nicht in Frage. Die Jungen sprachen nicht mit uns und wir nicht mit ihnen, die Mädchen waren bestenfalls schnippisch und frech und streckten einem die Zunge heraus, sobald man sie ansah. Sie gaben uns zu verstehen, dass sie nichts mit uns zu tun haben wollten. Opel fuhr keiner, obwohl diese Autos damals in unserer Stadt hergestellt wurden, worauf man stolz war, bis es damit abwärtsging. Sie fuhren Mercedes wie wohlhabende Leute.

Die jungen Zigeunerinnen hingen von morgens bis abends am Fenster, schnalzten mit den Zungen, zogen spöttische Grimassen und machten anzügliche Bemerkungen, mit denen sie uns zu verstehen gaben, dass sie kleine Jungs nicht ernst nahmen. Sie liebten die Provokation, und wir ließen uns provozieren und wehrten uns nicht.

Wie erst mochten sie sich gegenüber erwachsenen Männern verhalten? Wir erfuhren es nicht, weil wir nicht danach fragten. Immerhin wusste man, dass die männlichen Zigeuner, die man irgendwann auch bei uns Roma zu nennen begann, nicht mit sich spaßen ließen. Es hieß, jeder führe ein Messer mit sich, für Notfälle, Übergriffe und zur Verteidigung. Sollte sich ein Deutscher in eindeutiger Absicht einer Romni nähern, drohte ihm Ungemach. Es hieß, dass die Zigeuner keine Skrupel hätten, Konkurrenten, die nicht aus dem eigenen Lager stammten, aus dem Weg zu räumen, indem man sie erstach, genauso wie Carmen in der Oper erstochen wurde, nur dass deren Mörder kein Zigeuner war (das erzählte mir Frank; ich habe mich nie für Oper interessiert).

»Ignoriert sie«, sagte meine Mutter.

»Achtet nicht auf sie, schaut weg«, sagte Franks Mutter, wie immer waren beide einer Meinung.

Leichter gesagt als getan, wenn die Mädchen hinter einem her zischelten, sobald man das Haus verließ, dessen Eingangstür meist sperrangelweit offen stand, als gehörte sie ebenso zur Zigeunerwohnung wie der Treppenabsatz mit der Schuhablage. Eigentum und die damit einhergehenden Einschränkungen schienen sie nicht zu kennen. Es hieß ja auch, dass sie klauten wie die Raben.

Wenn Nachbarn in anderen Häusern der Umgebung gelegentlich auch etwas anderes behaupteten, wurde bei uns tatsächlich nie gestohlen, weder aus den Wohnungen noch aus den Kellern oder Waschküchen kam je etwas weg. Man lebte so friedlich nebeneinander her wie nur möglich, indem man genau das tat, was unsere Mütter uns einschärften: ignorieren.

Sämtliche Balkone lagen nach hinten mit Blick auf die Schrebergartenanlage, deren Konturen sich labyrinthartig in der Ferne verloren. Grund und Boden, auf dem die Kleingärten entstanden waren, galten damals noch nicht als problematisch; die Gifte, die unter den Blumen, Salaten und Kohlstrünken lauerten, interessierten niemanden. Die Kaninchen, die die besten Teile fraßen, waren nebst den Schnecken und anderem Ungeziefer das größte Problem, das die Kleingärtner beschäftigte. Man stolperte buchstäblich über sie, und eine Weile zielten wir kaltblütig mit Steinschleudern darauf, ohne je eines der Tiere zu treffen. Schlug ein Stein neben ihnen auf, stoben sie zur Seite; ein paar Meter entfernt ließen sie sich erneut nieder und fraßen seelenruhig weiter.

Über giftige Ablagerungen sprach man damals, als Umweltschutz und Klimaerwärmung noch kein Thema waren, nicht einmal beim Feierabendbier. Es gab genug anderes zu bequatschen. Es wuchs ja alles gut. Wenn die Kaninchen überlebten, was der Bergbau an unsichtbaren Spuren hinterlassen hatte, konnte es bei den Menschen erst recht keine größeren Schäden anrichten.

Das Trennglas zwischen den Balkonen hatten unsere Väter eines Tages innerhalb einer knappen Stunde umsichtig entfernt, ohne es zu beschädigen; beim Auszug der einen oder anderen Partei sollte der Balkon wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden – so war es von der Hausverwaltung, die man selbstverständlich um Erlaubnis gebeten hatte, verlangt worden. Bestehen blieb ein einfacher Rahmen aus Eisenstangen, zwischen dem sich auch Erwachsene hindurchwinden konnten. Mit Leichtigkeit gelangten wir von einem Balkon zum anderen. Himmel, was hatten wir doch für ein lustiges Leben. Wir wussten nicht, wie gut es uns ging.

Von hier aus konnten wir die Liebespaare beobachten, die im Schutz der dichten Kleingartenhecke knutschten, einmal sogar zwei Frauen, eine Jüngere und eine Ältere, die sich händchenhaltend aneinanderdrückten und küssten. Wir lachten uns halb tot, sie konnten uns nicht hören. Es war unheimlich peinlich. Wir erzählten es deshalb nicht weiter.

Schon bald nach dem Einzug stellten unsere Eltern fest, dass Franks Mutter Marie (Mariechen genannt) am selben Tag im Juli Geburtstag hatte wie meine Mutter Rosemarie (Rosie genannt), was die Bande zwischen den Ehepaaren noch enger knüpfte. So lange wie die zwischen Frank und mir jedoch hielten sie nicht. Der Tod kam dazwischen.

Die Zeit hält niemand auf, sie fordert ihr Recht nach ihren eigenen Gesetzen. Erst erkrankte Marie an Krebs, dann Rosemarie.

Unsere Mütter starben kurz hintereinander im selben Jahr, in einem Abstand von weniger als vier Monaten beide an Brustkrebs – erst Franks, dann meine Mutter. Beide lagen im Bergmannsheil, dem nahe gelegenen Krankenhaus, in dem sich alle behandeln ließen, denen der Hausarzt mit Cognac, Spalttabletten und gutem Zureden nicht weiterhelfen konnte. Uns schien es, sie seien im selben Zimmer gelegen, denn ein Zimmer sah aus wie das andere und beide hatten denselben Ausblick. Es war unheimlich. Wie oft saß ich mit meinen stummen Eltern in diesem Zimmer. Was sollte ich denken, es gab nichts zu denken. Und Frank ging es ebenso. Wir haben natürlich darüber gesprochen.

Was mit unseren Müttern geschah, war für uns siebzehnjährige Einzelkinder, die wir zum ersten Mal mit dem Sterben konfrontiert wurden, empörend; für unsere Väter war es unfassbar. Sie waren so unglücklich und verzweifelt, dass wir reflexartig von ihnen wegrückten. Ihr Schmerz, ihre Tränen, ihre Unbeherrschtheit berührten uns so peinlich wie ihre unbeholfenen Versuche, uns durch körperliche Nähe an sich zu fesseln. Wenn mein Vater mich umarmen wollte, wich ich zurück. Meine Mutter war zu schwach, um es ihm gleichzutun.

Wir wollten fliehen. Wir konnten nicht.

Nach dem Tod ihrer Ehefrauen verbrachten unsere Väter zunächst so gut wie jede freie Minute miteinander. Jeder schien in der Trauer des anderen aufgehoben. Die Vorstellung, unsere Eltern unterhielten ein Vierecksverhältnis, wie Frank und ich einst gemutmaßt hatten, war zu diesem Zeitpunkt bereits in weite Fernen gerückt; uns war inzwischen klar geworden, dass es sich bei dieser Unterstellung um pubertäre Fantasien gehandelt hatte, die uns darüber hinwegtrösteten, selbst noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht zu haben. Sie gaukelten uns vor, etwas davon zu verstehen.

Kein Jahr nach dem Ableben unserer Mütter zogen wir weg, mein Vater und ich nach Stuttgart, Frank und sein Vater nach München, zwischen den Umzügen lagen nur wenige Tage, beim Einpacken war man sich gegenseitig behilflich. In dieselbe Stadt zu ziehen, erwogen die Väter offenbar nicht. Vielleicht waren sie ihres doppelten Leids überdrüssig geworden, vielleicht hatte der Schmerz ihre Freundschaft erschöpft.

Die geografische Veränderung erwies sich als Glücksfall, denn beide lernten bald neue Partnerinnen kennen. Wären sie gemeinsam in die eine oder andere Stadt gezogen, wäre das vielleicht nicht passiert und sie wären beide irgendwie untergegangen.

Dass Frank und sein Vater wegzogen, war allerdings keine freiwillige Entscheidung; schuld daran war der Skandal um Frank, den Franks Mutter zum Glück nicht mehr erleben musste.

Die Beziehung unserer Eltern war so eng, dass sie Bekanntschaften, gar Freundschaften mit anderen Hausbewohnern ausschloss, was nicht hieß, dass wir nicht angehalten wurden, zu allen freundlich zu sein, besonders aber zu den Höbels, die unter uns wohnten.

Herrn Dr. Höbel und seiner Frau konnte man jederzeit im Treppenhaus begegnen, doch sah man sie stets allein, jeder ging entschieden seiner eigenen Wege, ich habe sie nie zusammen gesehen, nie verließen sie gemeinsam das Haus, und selbst wenn sie einmal beide unter der Tür standen, wirkten sie wie zwei Fremde, die sich aneinander vorbeidrängten, wobei sie streng darauf achteten, sich nicht zu berühren.

Als Dr. Höbel noch arbeitete, hatte seine Frau – eine elegante, stets gut gekleidete Erscheinung – drei Söhne großgezogen, die längst aus dem Haus waren und sich nie blicken ließen. Es hieß, alle drei studierten, doch wusste niemand, wo.

Auch Dr. Höbel war, wie unsere Väter und überhaupt die meisten Männer im Revier, im Bergbau tätig gewesen, doch der hatte auf dramatische Weise an Bedeutung verloren. Stellen hatte es lange Zeit für jede nur denkbare Funktion gegeben, vom Hilfsarbeiter bis zum Direktor, von der Putzkraft bis zum Betriebsarzt; jetzt nicht mehr. Weit und breit war Dr. Höbel der einzige Mensch, der einen Doktortitel trug – ein Dr. gehörte ja eigentlich nach Stiepel oder Weitmar in ein Einfamilien- oder Reihenhaus –, was umso kurioser war, als er, jedenfalls nach unserem beschränkten Verständnis, eher wie ein Beamter als ein Studierter aussah. Er hatte keine Ähnlichkeit mit der Idee, die wir uns von einem Akademiker machten, der nicht Arzt war. Tatsächlich war er weder kaufmännischer Angestellter noch Jurist, sondern promovierter Bergbauingenieur – worunter wir uns natürlich nichts vorstellen konnten.

Dr. Höbel war scheu und kam einem beim Grüßen immer zuvor. Selbst uns Kinder grüßte er zuerst, als fürchte er Schläge, wie Frank einmal bemerkte, eine Beobachtung, für die ich ihn bewunderte. Ich selbst wäre nicht einmal darauf gekommen, sie zu denken. Mein Vater arbeitete als Prokurist bei der Bundesknappschaft, Franks Vater war stellvertretender Gewerkschaftssekretär bei der IG Bergbau und Chemie.

Natürlich wunderten wir uns, dass Dr. Höbel so oft im Keller anzutreffen war, und wir fragten uns, was er da unten trieb. Nach dem Auszug der Kinder war seine Wohnung mehr als groß genug für zwei Erwachsene, Platzmangel, der ihn zum Ausweichen gezwungen hätte, herrschte also keiner. Dass er einem Hobby nachgegangen wäre, das einen abgedunkelten Bastelraum erforderte, war nicht zu erkennen. Schickte ihn seine Frau in den Keller, weil sie seine Gegenwart nicht ertrug?

Begegnete man ihm auf der Treppe, ging er in den Keller. Begegnete man ihm an der Haustür, ging er ebenfalls in den Keller oder kam gerade von dort. Hielt man sich im Keller auf, hörte man ihn in seinem Abteil rumoren; war nichts zu hören, erkannte man am Licht, das unter der Tür seines Abteils hindurchschien, dass er da war. Manchmal lief das Radio, leise und zurückhaltend wie er selbst. Einmal glaubten wir ein Zischen zu hören und überlegten uns, ob er wohl Schlangen oder andere gefährliche Reptilien hielt. Ein paar Tage lang bauten wir diese Geschichte so weit aus, bis wir uns vor unseren eigenen Einbildungen zu fürchten begannen – wir waren ja erst neun oder zehn.

Wir fanden lange nicht heraus, was sein Hobby war, weil er seinen Bretterverschlag von innen mit Tüchern und Papier verhängt hatte, als habe er etwas zu verbergen.

Es waren nicht unsere diskreten Eltern, die uns schließlich auf die Sprünge halfen, wir kamen selbst darauf, nachdem wir uns beinahe an Dr. Höbels Kellerexistenz gewöhnt hatten. Als ich eines Abends nach unten geschickt wurde, um die Waschmaschine zu leeren und die Wäsche aufzuhängen, was zu den lästigen Aufgaben gehörte, die ich seit Kurzem zu erledigen hatte, stand er mir plötzlich im feuchten Trockenraum gegenüber und fragte mich nach der Uhrzeit. Nach der Uhrzeit und dem Wochentag und am Ende auch nach dem Jahr; sein Atem roch so stark nach Alkohol, dass ich einen Schritt zurückwich. Und nicht nur, dass er mich nach dem Datum fragte, das er doch kennen musste, er lallte auch. Und er war unsicher auf den Beinen. Nachdem ich ihm Auskunft gegeben hatte, ohne mir anmerken zu lassen, dass mir sein Zustand nicht entging, wankte er davon und verschwand hinter der Tür seines Kellerabteils, dabei murmelte er mehrmals »Danke« und »Entschuldigung«, aber auch »Verdammte Kacke«, als er mit dem Fuß irgendwo anstieß.

Während andere sich in der Panzergrotte, im Bänksken – wo sich die Leute vom Theater trafen – oder einfach an der nächsten Bude volllaufen ließen, zog er sich also in den Keller zurück, wo er ungestört war und wo ihm niemand Vorwürfe machen konnte, er sei betrunken, vor allem nicht seine Frau. Wenn wir uns bis dahin einen Rest Achtung für Dr. Höbel bewahrt hatten, war dieser nun dahin. Sah ich ihn von jetzt an auch nur von Ferne, suchte ich das Weite.

2

Die abgedroschene Redewendung war zutreffend: Frank traf es wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als er mit etwa fünfzehn eine große Werkschau des Malers Sigmar Polke in der Düsseldorfer Kunsthalle besuchte. Polke war damals schon ein gemachter Mann.

Nach diesem Besuch war Frank wie ausgewechselt, seine Vorlieben veränderten sich mit einem Schlag, plötzlich hatte er ein Ziel vor Augen. Dass er sich im Gegensatz zu mir schon seit einiger Zeit für Malerei interessierte, war mir nicht entgangen, aber schließlich hatte er sich schon früher zum Beispiel für klassische Musik interessiert, während ich lieber nach Heftchen mit nackten Frauen Ausschau hielt – die ersten fand ich im Nachtschränkchen meines Vaters –, alle möglichen Salben gegen Pickel ausprobierte und versuchte, Mädchen auf mich aufmerksam zu machen, ohne durchschlagenden Erfolg.

Dass er mich mit seiner Begeisterung nicht anstecken konnte, betrübte ihn nicht allzu sehr, er fand sich schnell damit ab. Sein Vater blieb ebenfalls reserviert. Auch er konnte Franks Enthusiasmus nicht teilen, während ich beifällig nickte, obwohl mein künstlerischer Horizont in Wahrheit nicht über Picasso und Käthe Kollwitz hinausging. Da Franks Vater ein aufgeschlossener Mensch war, dem das Wohl seines Sohnes über alles ging, unterstützte er ihn aber, so gut es ihm seine bescheidenen Mittel erlaubten.

Die Veränderung war nicht zu übersehen. Er musste mir nicht mit Metaphern und großen Worten kommen, damit ich sie bemerkte. Er lag mir mit Polke, der ihm bis vor Kurzem genauso unbekannt gewesen war wie mir, so lange in den Ohren, bis ich zusagte, ihn nach Düsseldorf in die Kunsthalle zur großen Retrospektive dessen bisherigen Schaffens zu begleiten. Wir waren mit Abstand die jüngsten Besucher und wurden entsprechend bestaunt. Obwohl keine jugendgefährdenden Bilder ausgestellt waren, hatte man sich an der Kasse sogar nach unserem Alter erkundigt.

Gehorsam folgte ich Frank von Saal zu Saal, konnte seiner Schwärmerei aber nichts abgewinnen. Ich war nicht ergriffen, ich sah nicht, was er sah, ich verstand nicht, was sich ihm offenbarte, ich begriff nur, dass der Eindruck, den diese Raster und Streifen, Formen und Farben auf ihn machten, gewaltig war. Ich hingegen war für all das blind.

Für mich blieben es Hinweise auf eine Unordnung, die sich all dem entgegenstemmte, was man uns beigebracht hatte. Wie gut diese düstere, pastose Malerei