Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

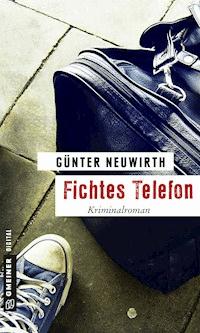

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Inspektor Hoffmann

- Sprache: Deutsch

Eberhard Fichte ist ein Versager. Um den Anschein zu erwecken, sozial anerkannt zu sein, täuscht er in der Öffentlichkeit Telefongespräche vor. Unerwartet zieht das große Los - eine Tasche voll Geld fällt ihm in die Hände. Was er nicht ahnt: Damit gerät er ins Visier von rücksichtlosen Gangstern. So heften sich brutale Drogendealer und zwei gerissene Trickdiebinnen an seine Fersen. Dem nicht genug verliebt er sich in die Ganovin Irene und lässt sich durch sie zu waghalsigen Aktionen verleiten. Kripomann Hoffmann hetzt unterdessen den Ereignissen atemlos hinterher, um die Drogendealer zur Strecke zu bringen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Günter Neuwirth

Fichtes Telefon

Hoffmanns 2. Fall

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-digital.de

Gmeiner Digital

Ein Imprint der Gmeiner-Verlag GmbH

© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlagbild: © Messias / photocase.de

Umschlaggestaltung: Simone Hölsch

ISBN 978-3-7349-9438-8

1. Szene

Er schaute kurz in das rotierende Blaulicht des Rettungswagens. Wozu das Ding überhaupt noch eingeschaltet war? Blaulicht machte ihn nervös. Er schlug den Blick nieder und ging in den Hausflur. Der uniformierte Polizist grüßte salopp. Wolfgang Hoffmann nickte nur und stellte sich neben den Mann.

»Und wisst ihr schon, wer der Tote ist?«, fragte er.

Der Uniformierte verdrehte seine Augen und pfiff durch die Zähne. Hoffmann musterte etwas verwundert den Mann.

»Und ob.«

»Aha. Und wer ist er?«

»Der Berger. Der Toni Berger.«

Hoffmanns Gedächtnis war nicht das schlechteste, aber es klingelte nicht im Geringsten.

»Sollte ich den kennen?«

Jetzt schaute der uniformierte Polizist Hoffmann verwundert an. Oder vielleicht sogar überrascht.

»Der Berger. Der Schispringer.«

Hoffmann hob die Augenbrauen. Seine Kenntnisse der Sportszene waren leider nicht optimal.

»Ist er berühmt?«

Der uniformierte Polizist zuckte mit den Schultern. Immer wieder das Gleiche mit diesen Kripoleuten, vom wirklichen Leben hatten sie keine Ahnung.

»Doppelweltmeister. Vor ein paar Jahren war er der beste Mann auf der Sprungschanze.«

Hoffmann glaubte, sich dunkel an die Bilder eines attraktiven jungen Mannes auf den Titelblättern der Zeitungen zu erinnern. Und daran, dass er dieses blitzsaubere, fotogene Gesicht nicht hatte ausstehen können und deswegen die Artikel immer überblättert hatte. Hoffmann und der Polizist blickten zum Haustor. Da kamen sie schon. Natürlich, wenn ein berühmter Mann tot aufgefunden wurde, fehlte die Presse niemals. Der Polizist trat den Journalisten entgegen und hielt sie auf. Hoffmann wandte sich ab und ging die Treppe hoch. Das war nicht sein Job.

Hoffmann ließ im Treppenhaus seinen Blick schweifen. Was hatte ein Doppelweltmeister im Schisprung in der Gaulachergasse in Wien Ottakring zu suchen? Noch dazu in einem vergammelten Haus, in einem Haus, wo der Putz bröckelte und sich die Müllsäcke im Flur stapelten. Im zweiten Stock standen zwei ältere türkische Männer und beobachteten neugierig das Geschehen. Hoffmann stieg noch einen Stock höher. Er grüßte den Wache schiebenden Polizisten und ging in die offenstehende Wohnung. Ein ziemliches Rattenloch. Der Arzt packte gerade seine Sachen, die Spurensicherung war noch an der Arbeit.

»Da schau her, Wolfgang. Haben sie dich heute geschickt?«

Gerald Windisch trat auf Hoffmann zu und reichte ihm die Hand.

»Servus, Herr Kollege.«

Der Tote lag auf einem schmierigen Sofa. Hoffmann nickte den Anwesenden eine Begrüßung zu. Zumindest denen, die ihn überhaupt beachteten.

»Jetzt haben wir uns eh länger nicht gesehen. Einen Monat? Oder zwei?«, sagte Windisch.

»So ungefähr.«

Hoffmann inspizierte die Wohnung. Eine typische Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung eines Altbaues. Im Kabinett befanden sich ein durchgewühltes Bett und ein Schrank, der von einem Mann der Spurensicherung bearbeitet wurde.

»Und ist die Presse schon im Anmarsch?«, fragte Windisch.

»Ja. Der Kollege im Parterre hat alle Hände voll zu tun.«

»Wundert mich nicht. Das wird eine Schlagzeile. Toni Berger tot.«

»Hast du ihn gekannt?«

»Na klar. Der fliegende Toni. Hab seinerzeit im Fernsehen gesehen, wie er Weltmeister wurde. Ein Spitzenspringer.«

»Und jetzt ist er tot. Wie ist das abgelaufen?«, fragte Hoffmann zum einen Windisch, zum anderen den Arzt, der an die beiden Männer herangetreten war.

»So wie es ausschaut, ist er an seinem Erbrochenen erstickt«, sagte der Arzt. »Die Obduktion wird Genaueres liefern. Aber eines ist sicher. Er war stockbesoffen und bis in die Haarspitzen voll mit Kokain. Den Todeszeitpunkt werden wir feststellen. Wahrscheinlich vor zwölf bis sechzehn Stunden.«

»Und Fremdeinwirkung?«, fragte Hoffmann.

»Unwahrscheinlich«, sagte Gerald Windisch lapidar. »Deswegen bist ja du da.«

Der Arzt streifte die Latexhandschuhe ab, reichte den beiden Kripomännern die Hand zum Abschied und verließ die Wohnung. Hoffmann bückte sich und nahm den Couchtisch in Augenschein. Zwei halb geleerte Weinflaschen, eine fast geleerte Flasche Wodka, eine Flasche Weinbrand und Unmengen weißen Pulvers, zum Teil in Briefchen abgepackt, zum Teil wild über die Tischplatte verstreut.

»Eine Giftparty?«

»Alles ist möglich«, raunte Windisch. »Pass auf, Wolfgang. Die Wohnung wird von einem gewissen Rudolf Obermeier bewohnt. Unser Toni ist seit einem Jahr ohne festen Wohnsitz. Ob er hier zuletzt logiert hat, ist noch ungewiss. Die Leute im Haus haben ihn jedenfalls noch nie gesehen. Und Rudolf Obermeier ist offenbar seit ein paar Tagen nicht mehr in seiner Wohnung gewesen. Soweit zumindest die Nachbarin weiß. Übrigens, die Nachbarin hat den Toten auch gefunden. Grete Stadlbauer heißt sie. Pensionistin. Eine im Normalfall gut informierte Nachbarin. Sie wollte sich heute früh bei ihrem Nachbarn beschweren, weil die ganze Nacht der Fernseher Wirbel gemacht hat. Und weil nach wiederholtem Klopfen keiner geöffnet hat, hat sie einfach die Klinke runtergedrückt. Siehe da, die Tür war nicht versperrt, der Obermeier war nicht zu Hause, dafür ist der Berger tot vor der Glotze gelegen.«

Gerald Windisch räusperte sich.

»Geh, Wolfgang, gib mir eine Zigarette.«

Hoffmann zückte seine Packung und hielt sie Windisch hin.

»Ich bin zwar seit drei Tagen Nichtraucher, aber eine wird man sich ja noch gönnen dürfen.«

Hoffmann lächelte ein wenig. Das kannte er von sich, auch er hatte hundertmal mit dem Rauchen aufgehört und sich nur noch eine gegönnt.

»Also werde ich mir den Schlamassel genauer ansehen«, murmelte Hoffmann.

»Mit Handkuss und Stempel. Außer die Gerichtsmedizin entdeckt noch etwas. Aber mir wäre es lieber, sie entdeckt nichts. Hab mit dem Albanermord noch genug am Hals. Das ist eine Schlamassel. Ich sage dir. Was ist, gehen wir noch auf einen Kaffee?«

Rudolf Obermeier hieß also der Mieter der Wohnung. Hoffmann war lange genug in der Drogenfahndung, um die meisten größeren Dealer zumindest dem Namen nach zu kennen. Aber der Name Obermeier war ihm noch nie untergekommen. War er ein Einsteiger in der Szene? Möglich. Aber hatte ein Einsteiger gleich einen so berühmten Kunden? Wohl kaum. Und hatte ein Einsteiger auch gleich Kokain im Wert von rund zehntausend Euro im Haus? Ziemlich sicher nicht. Hoffmann spürte eine Hand auf seiner Schulter. Er tauchte aus seinen Überlegungen hoch.

»Äh, hast du etwas gesagt?«, fragte Hoffmann ein wenig verdattert.

Gerald Windisch lächelte Hoffmann wissend an.

»Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt einen Kaffee trinken werde. Wenn du irgendetwas brauchst, weißt eh, rufst mich einfach an.«

»Alles klar, Gerald. Tschüs.«

Und was zum Teufel hatte ein Doppelweltmeister aus den Bergen in so einem Loch im tiefsten Ottakring zu suchen?

2. Szene

Eberhard Fichte wählte den Sitzplatz mit Bedacht. Er ging auf und ab, und setzte sich schließlich auf einen Fensterplatz mitten im Großraumwaggon. Rund um ihn herum saßen einige Leute. Eine Frau mit zwei Kindern im Volksschulalter, eine recht hübsche junge Frau, wahrscheinlich eine Studentin, die eifrig in einem Skript las, ein älterer Mann mit Zeitung und ein Geschäftsmann, der sich von seinem Laptop nicht trennen konnte. Hervorragend gewählt. Fichte blickte auf seine Armbanduhr. Noch zwei Minuten, dann würde der Zug abfahren. Eberhard Fichte atmete durch, lockerte die Krawatte und strich seine helle Flanellhose glatt. Er schmunzelte in sich hinein. Noch nicht. Ein paar Sekunden noch. Ein prima Publikum.

Jetzt.

Fichte hob seinen Aktenkoffer auf den Schoß und klappte den Deckel auf. Ein paar Aktenumschläge und Mappen befanden sich darin. Ebenso ein Apfel und ein sorgsam verpacktes Käsebrot. Und natürlich das Handy. Fichte griff nach dem Handy und stellte den Koffer wieder ab.

Fichte musterte mit gerunzelter Stirn das Display des Telefons. Er tippte sich durch die Menüs. Diese Nummer brauchte er nicht zu speichern. Fichte schaute sich um, niemand beachtete ihn. Dann hob er das Handy ans Ohr.

»Hallo Schatzi, ich bin’s. Na, Gott sei Dank, dass ich dich gleich erwische.«

Alle Anwesenden wandten sich ihm sofort zu. Der Tonfall war gut gewählt. Fichte war zufrieden. Also gleich weiter. Der Zug rollte langsam schneller werdend aus dem Westbahnhof.

»Du ja, ich bin jetzt im Zug. Nein, das Abendessen lasse ich aus, hab das den Kollegen erklärt und mich verabschiedet. Das hat sich so ergeben, wir waren zu Mittag in einem dieser Kellerrestaurants in der Innenstadt, sehr gutes Essen, bürgerliche Küche, gediegen, sehr schön. Danach ging’s ins Museum. Die Führung war sehr informativ. Man schaut sich die Exponate doch ein bisschen anders an, wenn man eine sachkundige Führung bekommt. Alles sehr schön, aber du weißt schon, natürlich, solche Sachen dauern halt immer sehr lang, also hab ich beschlossen, nach Hause zu fahren und das Abendessen und das Konzert auszulassen. Der Obermeier hat’s übrigens auch so gemacht, also bin ich nicht zu sehr aus der Rolle gefallen. Und von der Innenstadt mit der U-Bahn zum Westbahnhof ist das ja nur ein Katzensprung, also sitze ich schon im Zug. Aber nein, den ganzen Abend beim Konzert und mit den ganzen Leuten, das ist schon bisschen anstrengend. Es dauert einfach alles so lange, wenn so ein Haufen Leute beisammen ist. Alles bestens. Und bei dir? Was hast du gemacht? Na fein. Sehr schön. Was Neues von der Tante Resi? Alles klar? Das ist fein. Gut, dann sehen wir uns später. Also dann, Bussi, bis später.«

Fichte legte das Handy zur Seite. Er schaute grinsend zum Fenster hinaus, mit Absicht ignorierte er die Blicke der Leute. Jeder hatte unweigerlich jedes seiner Worte hören müssen. Alles nur eine Frage der Lautstärke. Der Zug fuhr durch die Wiener Vorstadt, kam schließlich an den Stadtrand. Als der Zug vor der Station Wien Hütteldorf bremste, erhob sich Fichte, fasste seinen Koffer und ging erhobenen Hauptes zur Tür, ohne noch mal auf die Leute zu achten, aber wissend, dass ihm sämtliche Blicke folgten.

Ob er mit einem anderen Zug zurück zum Westbahnhof fahren sollte? Nein. Er entschied sich für die U-Bahn. Fichte trat auf den Bahnsteig. Was für ein herrliches Wetter. Ein prächtiger Septembernachmittag. Fichte war zufrieden.

3. Szene

Wirklich ein erstklassiges Hotelzimmer. Die Dusche war tipptopp. Nun, für das Geld durfte man das in der Münchner Innenstadt auch erwarten. Irene trocknete sich ab, wickelte sich das Badetuch um den Körper und frottierte ihr Haar. Sie pfiff dabei ein Liedchen. Irgendeine Melodie, die sie in den letzten Tagen im Radio aufgeschnappt hatte. Irene war gut drauf. Die letzten Wochen waren sehr erfolgreich verlaufen, Lidia und sie hatten sich aufeinander eingestellt, wussten mittlerweile, wie sie optimal miteinander kommunizieren konnten. Eine ausgezeichnete Partnerin, dieses kleine bosnische Luder. Mit begnadeten Händen.

Irene öffnete schwungvoll die Badezimmertür und trat in das geräumige Hotelzimmer. Auf dem Bett lag Lidia im Bademantel und blätterte in einer Illustrierten. Die schlanke, junge Frau hob den Blick und schaute zu Irene hinüber. Irene drehte sich vor dem Spiegel. Dabei streifte sie das Badetuch langsam ab. Lidia pfiff durch die Zähne. Irene räkelte sich ein wenig vor dem Spiegel, strich mit den Fingerspitzen über ihre Schulter, über die Brust und den Bauch. Ohne Lidia im Spiegel zu sehen, wusste Irene, dass Lidia sie nicht aus den Augen ließ.

»Gibt es da irgendetwas zu gucken?«

Lidia lachte. Sie rollte über das Bett und angelte sich eine Zigarettenschachtel.

»Ich hoffe, du wirst jetzt nicht eitel. Wahre Schönheit kommt von innen.«

Auch Irene lachte. Lidias Deutsch war akzentfrei, sofern man den Klang der Wiener Vorstadt nicht als Akzent verstand. Sie entflammte eine Zigarette. Irene schlüpfte in ihre Unterwäsche.

»He, rauche nicht schon wieder im Bett. Das finde ich echt widerlich«, sagte Irene schärfer als beabsichtigt.

Lidia verdrehte die Augen und zerdrückte die eben entflammte Zigarette im Aschenbecher.

»Quakquakquak. Lidia, tu dies nicht, Lidia, tu das nicht. Du redest schon wie meine Mutter.«

Für einen Augenblick starrten die beiden Frauen einander an. Dann brachen sie in Gelächter aus. Irene setzte sich auf das Bett.

»Wie viel Geld haben wir?«

Lidia holte eine Handtasche unter dem Bett hervor, kramte darin und warf eine bauchige Geldbörse auf das Bett. Sie fasste hinein und zog einen Haufen Scheine hervor. Sie ließ die Scheine auf die Decke rieseln.

»Genug«, hauchte Lidia.

»Merk dir eines, mein Schätzchen, Geld hat man nie genug. So, du nimmst jetzt ein paar Scheine, steigst in deine Klamotten und gehst in die nächste Buchhandlung. Du besorgst uns einen Stadtplan, ein Französischlehrbuch mit Grammatiktafeln und ein Wörterbuch.«

Lidia setzte sich neben Irene auf die Bettkante. Sie machte ein missmutiges Gesicht.

»Muss das wirklich sein?«

»Natürlich muss das sein. Schau uns an, wir sind zwei Luxusmädchen auf dem Weg nach oben. Und Fremdsprachenkenntnisse sind in unserer Branche immer von Vorteil. Also mach dich auf die Socken.«

»Okay. Aber ich lerne nur französisch, wenn du kroatisch lernst.«

»Dann nimm noch einen Schein und kaufe auch ein Kroatischlehrbuch. Und vielleicht ein paar Kleinigkeiten zum Knabbern. Der Nachmittag wird lang.«

Lidia sprang hoch und sammelte ihre Kleidung zusammen. Sie stieg in ihre Jeans.

»Soll ich auch eine Flasche Wein mitbringen, gnädige Frau?«, fragte sie spöttisch lächelnd.

Irene erwog die Frage.

»Ma chérie, wenn du darauf vergisst, breche ich dir den linken Unterarm.«

4. Szene

Wolfgang Hoffmann zog kräftig an der Lasche. Das Metall der Dose erwies sich als widerspenstig. Verflixte Konservenverpackungen, damit hatte Hoffmann immer wieder seine liebe Mühe. Zum Glück hatte er seinen Arbeitsplatz zuvor notdürftig aufgeräumt. Er fand Fettflecken auf Papieren ekelhaft und er hatte noch nie ohne zu kleckern eine Dose geöffnet. Auch diesmal nicht. Aber er hatte ja vorgesorgt. Seine Finger waren fettig, daher schob er den Mülleimer mit den Beinen zurecht und warf den Dosendeckel hinein. Er wischte die Finger mit einem Papiertaschentuch trocken, dann langte er nach der Gabel, spießte eine Ölsardine auf und schob sie sich in den Mund. Wie hungrig er war.

Die Tür zum Büro wurde schwungvoll aufgeworfen. Hoffmann wusste genau, wer die Tür so öffnete. Sein Kollege Gerhard Assmann trat ein, erblickte Hoffmann bei seinem Mittagsmahl, zog die Augenbrauen hoch und warf die Tür polternd hinter sich zu.

»Na, wieder mal eine Gourmetspeise zu Mittag? Was isst du da? Quecksilberverseuchten Fisch aus dem Restpostenverkauf?«

Hoffmann schluckte rasch.

»Nein, nein, diese Ölsardinen sind wunderbar. Willst du mal kosten?«

»Ich werde eher das Büro gut lüften. Das Zeug stinkt gewaltig. Und außerdem, ich habe ja eine liebe Ehefrau, die für mich sorgt. Den Dosenfraß würde ich nicht mal der Katze meiner Nachbarin vorsetzen.«

Gerhard Assmann warf sich lachend auf seinen Stuhl und packte seine Tasche. Hoffmann schluckte das bisschen Ärger über Assmanns Äußerung mit einem Happen Brot hinunter. Mindestens einmal pro Woche trumpfte sein Kollege Assmann mit den Kochkünsten und sonstigen Versorgungsinstinkten seiner Frau auf. Hoffmann ließ sich nicht weiter beirren, gemütlich aß er weiter. Assmann war ein brauchbarer Polizist, er arbeitete gründlich und hartnäckig, nur für das Arbeitsklima im Büro tat er herzlich wenig. Jedes Mal, wenn Hoffmann dachte, Assmann würde seine verkrampfte Haltung lockern, würde etwas umgänglicher werden, kam ein unerklärlicher Rückfall. Hoffmann bemühte sich als der ältere und erfahrenere Polizist fast unwillkürlich darum, seinem Zimmerkollegen keinen Anlass zu Ärger zu geben. Vielleicht war ja gerade das die Ursache für die ständigen Sticheleien. Und offen über die Probleme zwischen ihnen zu reden, war Hoffmann noch nicht gelungen. Im Gegenteil. Jedes Mal, wenn Hoffmann ein Gespräch gesucht hatte, war geradezu pünktlich ein handfester Streit daraus geworden.

Assmann entnahm seiner Tasche eine Plastikschüssel. Genüsslich bereitete er sich auf sein Mittagsmahl vor.

»Da kannst dir was anschauen!«, rief Assmann triumphierend. »Griechischer Bauernsalat. Sandra hat ihn heute früh ganz frisch zubereitet, während ich meine Spiegeleier gegessen habe. Das ist halt schon etwas anderes als deine verfaulten Fische.«

»Pass nur auf, ab einem gewissen Alter legen sich solche Kochkünste ganz schnell an die Hüfte.«

Assmann starrte Hoffmann streitbar an.

»Erstens, Herr Kollege, bin ich noch lange nicht so alt, um fett zu werden. Und zweitens betreibe ich im Gegensatz zu dir ja Sport. Würde dir auch nicht schaden, mal die versulzten Gelenke ein bisschen zu bewegen.«

»Weißt du was, Gerhard, rutsch mir den Buckel runter.«

Assmann lachte lauthals auf und widmete sich seinem kalorienbewussten und zweifellos außerordentlich wohlschmeckenden Salat. Für eine Minute lag Stille im Raum.

»Kennst du eigentlich den Toni Berger?«, fragte Hoffmann so nebenbei.

Assmann schaute nicht hoch, sondern zerbiss voller Hingabe eine Olive.

»Den Schispringer?«

»Ja, den Schispringer.«

»Logisch kenne ich ihn. Wer kennt ihn nicht?«

Hoffmann griff nach dem Papiertaschentuch, um sich die Mundwinkel abzuwischen.

»Hast du noch nicht gehört, dass er heute früh tot aufgefunden wurde?«

Assmann verschluckte sich an der Olive. Ein Hustenanfall schüttelte ihn. Fassungslos starrte Assmann seinen Kollegen an. Hoffmann war über Assmanns heftige Reaktion ein wenig überrascht.

»Kein Scheiß?«

»Leider nicht. In der Gaulachergasse ist er gefunden worden. Der Kollege Windisch hat mir den Fall übergeben. Ist eine Drogensache.«

»Bist du jetzt komplett übergeschnappt? Was heißt da Drogensache?«

»Na, der Berger hat sich mit Alkohol und Kokain so abgefüllt, dass er an seinem Erbrochenen erstickt ist.«

Gerhard Assmann rang mit seiner Fassung. Hoffmann hatte mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass Anton Berger eine Ikone des Sportes gewesen war. Ein junger, attraktiver Mann mit charismatischer Ausstrahlung, einer, den Backfische angehimmelt und von dem sie Poster in ihren Jugendzimmern aufgehängt hatten. Erfolgreiche Schispringer waren keine massigen, kraftstrotzenden Kerle, sondern schlanke, oft sogar filigrane Männer mit außerordentlichem Mut. Von einer Neunzigmeterschanze zu springen, war ja nicht gerade etwas, was man als Durchschnittstyp in der Freizeit praktizierte. Da gehörte schon etwas dazu. Und Berger war ein von den Medien gefeierter Champion. Eine Identifikationsfigur der heimischen Sportfans. Allzu offensichtlich war auch Assmann ein Fan von Berger. Wie war der Sturz vom Liebling der Nation zum Drogentoten in Ottakring vor sich gegangen? Und wer hatte da seine dreckigen Finger im Spiel gehabt?

»Sagt dir der Name Rudolf Obermeier etwas?«

Hoffmann wartete. Aber Assmann schien die Frage gar nicht gehört zu haben, zu sehr war er damit beschäftigt, die Nachricht zu verdauen. Hoffmann räumte seinen Schreibtisch auf. Der Imbiss hatte ihn gestärkt, er konnte also versuchen, Rudolf Obermeier auf die Spur zu kommen.

Hoffmann hörte harte, schnelle Schritte auf dem Gang. Für manches hatte er ein ausgezeichnetes Gehör. Die Lokomotive unter Volldampf, dachte Hoffmann. Es klopfte an der Tür zum Büro und gleichzeitig flog sie auf. Hoffmann legte ruhig seine Hände auf den Schreibtisch und wartete. Major Koller, der Leiter der Fachgruppe Suchtmitteldelikte, stand im Türrahmen, ließ die Klinke nicht aus und starrte seine beiden Untergebenen an. Seiner Miene nach zu schließen, war seine Laune heute noch miserabler als sonst.

»Mahlzeit, die Herren!«, dröhnte Kollers Stimme.

»Mahlzeit, Herr Major«, antwortete Gerhard Assmann dienstbeflissen.

Koller wuchtete sich ins Büro und warf polternd die Tür hinter sich zu. Er rümpfte die Nase.

»Wer von Ihnen hat verfaulten Fisch im Schreibtisch versteckt?«

Assmann blickte demonstrativ zu Hoffmann hinüber, Koller folgte dem Blick. Hoffmann hielt den Blicken der beiden Männer stand. Was hätte er auch sonst tun sollen?

»Geh bitte, Herr Assmann, machen Sie doch mal das Fenster auf.«

Assmann sprang hoch und tat, wie der Chef angeordnet hatte. Koller stemmte seine Fäuste in die Hüften und marschierte im Büro auf und ab.

»Das wird eine Schlagzeile! Toni Berger ist tot! Und wir sind zuständig. Meine Herren, Sie können sich denken, dass die gesamte Presse gespannt auf unsere Arbeit schauen wird.«

Hoffmann verschränkte die Arme und wartete. Eigentlich hätte er sich ja denken können, dass Major Koller bei einem prominenten Drogentoten die Ermittlungen an sich reißen würde. Irgendwelche kleinen Junkies konnten ruhig seine Leute aus der Mülltonne holen, bei einem Doppelweltmeister sprang der Chef natürlich sofort ein.

»Herr Hoffmann, Sie waren ja am Tatort, ich möchte also Ihre ersten Eindrücke wissen.«

»Ja, da waren …«, hob Hoffmann an, wurde aber durch eine harsche Handbewegung seines Vorgesetzten unterbrochen.

»Schriftlich, Herr Hoffmann. Ich will alles schriftlich. Geschichten können Sie im Kaffeehaus erzählen, ich will Berichte. Und zwar auf dem schnellsten Wege. Praktisch in Lichtgeschwindigkeit. Und warum liegt der Bericht nicht schon auf meinem Schreibtisch?«

Koller machte eine Pause. Hoffmann ging im Kopf schnell noch mal durch, was er heute Vormittag in der Gaulachergasse gesehen hatte.

»Übrigens, Berichte …«

Kollers Tonfall ließ Hoffmann sofort aufhorchen. Er wischte die Erinnerung an das bleiche Gesicht des jungen Mannes fort. Kollers Miene verfinsterte sich, er trat an Hoffmanns Schreibtisch heran, stützte sich mit den Händen auf die Tischplatte und starrte böse seinen Ermittler an. Er flüsterte beinahe und genau deswegen klang Koller wie eine tickende Zeitbombe.

»Sagen Sie mal, sehr geehrter Herr Hoffmann, was ist eigentlich mit den Berichten vom letzten Monat? Habe ich Sie nicht mehrmals höflichst aufgefordert, mir die Berichte auf dem schnellsten Weg zukommen zu lassen? Hm?«

Hoffmann blickte Koller tief in die Augen. Warum nur jedes Mal das gleiche Spiel? Was hatte er verbrochen? War er eine Tippse in einem Bürolehrgang oder Ermittler in einem Scheißmilieu? Koller erriet treffsicher Hoffmanns Gedanken. Sein Gesicht färbte sich rot.

»Wollen Sie vielleicht sagen, Sie haben diese Berichte noch immer nicht geschrieben?«, brüllte Koller.

Hoffmann machte ein saures Gesicht und verschränkte die Arme. Koller stiefelte aufgebracht durch das Büro.

»Mir reicht’s schön langsam mit Ihrer Art, Herr Kollege. Mir steht’s bis zum Hals. Jedes Mal die gleiche Leier. Warum schaffen die anderen Kollegen es immer, die Berichte pünktlich zu liefern? Warum schaffen Sie das niemals? Es ist mir scheißegal, dass Sie der dienstälteste Ermittler im Team sind. Wenn Sie die Arbeit im Kommissariat vernachlässigen, schicke ich Sie demnächst mal zum Fensterputzen ins Innenministerium. Das schwöre ich Ihnen! Ich drehe Sie durch die Mangel.«

Hoffmann legte den Kopf in den Nacken. Herr Chef, dachte er, Sie drehen mich seit fast zwei Jahren pausenlos durch die Mangel, ist Ihnen das noch gar nicht aufgefallen? Wie schaffte es Hoffmann bloß, dem Stress in Büro standzuhalten? Kein Wunder, dass er sich lieber in Szenelokalen herumtrieb, windigen Dealern hinterher schnüffelte, auf der offenen Straße unterwegs war, als sich die ewigen Streitereien im Büro anzutun. Hoffmann schnappte kurz Assmanns Blick auf. Wie zufrieden er grinste. Fast ein wenig schadenfroh. Koller und Assmann, das waren zwei wunderbare Gründe für ein Magengeschwür.

»Möchten Sie mir erklären, warum die Berichte noch nicht fertig sind?«, fragte Koller demonstrativ.

Was hätte Hoffmann sagen sollen? Dass er bei jeder Kleinigkeit, die mit Drogen zu tun hatte, von den uniformierten Kollegen, sowie von den Kripomännern der anderen Fachgruppen gelöchert wurde? Dass jeder Polizist im Viertel zuerst einmal mit ihm sprechen wollte, bevor irgendeine Aussage von einem zugekifften Irren zu Protokoll genommen wurde? Dass er seit fast zehn Jahren sechzig Stunden die Woche arbeitete? Dass er in eben jenen zehn Jahren insgesamt höchstens sieben Wochen Urlaub hatte konsumieren können? Dass seine Ehe gescheitert war, weil er nur mehr zum Essen und Schlafen nach Hause gekommen war? Hoffmann schwieg einfach. Er ließ sich mit Koller auf keine Diskussionen mehr ein. Er hatte es lange genug versucht und nichts erreicht.

»Na gut, Herr Hoffmann, wenn das so ist, dann gebe ich Ihnen hiermit die dienstliche Anweisung, mir bis morgen früh sämtliche noch offenen Berichte des Vormonats fein säuberlich getippt auf den Schreibtisch zu legen. Wenn Sie diesen Termin sausen lassen, weil Sie viel lieber spazieren gehen, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie für längere Zeit im Kaffeehaus werden sitzen bleiben dürfen.«

»Herr Major, das wollen Sie tun?«, fragte Hoffmann.

»Ja! Ich lasse Sie suspendieren, das schwöre ich Ihnen.«

Manche Dinge konnte auch Hoffmann nicht auf sich sitzen lassen. Er erhob sich und konterte Kollers Blicke düster.

»Na los, Herr Major. Legen Sie los. Weil dann gehe ich zu Doktor Pongratz, melde, dass ich hier permanent gemobbt werde und verlange meinen Urlaub. Dann machen Sie die Drecksarbeit für zehn Wochen hier mal allein. Viel Vergnügen.«

Koller und Hoffmann starrten einander kämpferisch an. Major Koller konnte Hoffmann nicht ausstehen, er fand diesen Mann einfach nur unsympathisch. Und war klug genug zu wissen, dass diese Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Und er war weiter klug genug zu wissen, dass er auf einen fähigen Mann wie Hoffmann nicht verzichten konnte. Vor allem nicht, wenn ein medienwirksamer Fall anstand. Koller dachte einfach an die Schlagzeilen in der Zeitung und wusste, dass er an diesem Punkt nachgeben musste. Außerdem war es niemandem unbekannt, dass Doktor Pongratz, der Leiter des Kommissariats, große Stücke auf Hoffmann hielt. Kollers angespannte Haltung lockerte sich, er richtete seine Krawatte. Seine Stimme klang mit einem Mal versöhnlich.

»Sie werden gemobbt? Sie wissen doch, dass Sie immer zu mir kommen können. Ich kann nicht dulden, dass ein Kollege unfair behandelt wird. Nicht in meiner Gruppe. Also, Herr Hoffmann, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich möchte, dass der Fall Berger genau verfolgt wird. Ich will die Hintermänner, ich will Bergers Vorgeschichte, ich will alles, was man an wesentlichen Informationen zum Fall auftreiben kann. Und ich will Festnahmen. Konkrete Ergebnisse. Wir werden gemeinsam den Fall Toni Berger lösen. Und wenn Sie danach noch irgendeinen Grund zu einer Beschwerde bei Doktor Pongratz sehen, gehen wir gemeinsam zu ihm. In meinem Team muss hochprofessionelle Arbeit geleistet werden, wir können uns keine Pannen erlauben. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Was halten Sie davon?«

Hoffmann setzte sich wieder. Für wie blöd hielt Koller ihn eigentlich? Hoffmann wusste genau, dass in drei, vier Tagen Kollers Temperament wieder mit ihm durchgehen würde.

»Prima Idee, Herr Major«, murmelte er.

»Gut. Hätten wir das also geklärt.«

Koller atmete durch. Er dachte kurz nach und hob an, weiter zu sprechen.

»Der Fall Berger ist so wichtig, dass wir keine Fehler machen dürfen. Darum werden wir jetzt wie folgt vorgehen. Herr Hoffmann, ich kann in einer Sache nicht nachgeben, und das sind die Berichte. Meine Anweisung gilt, morgen muss ich die Berichte des Vormonats auf dem Tisch haben. Sie müssen in den sauren Apfel beißen und heute Nachmittag die Schreibarbeit erledigen. Damit aber der Fall Berger nicht liegen bleibt, werden Sie, Herr Assmann, mit ihrem Kollegen zusammenarbeiten. Ich verlange Teamarbeit von Ihnen, ist das klar? Herr Assmann, Sie legen sämtliche sonstigen Arbeiten zur Seite und beginnen sofort mit den Ermittlungen. Sind die Herren mit dieser Vorgangsweise einverstanden?«

Hoffmann blickte kurz zu seinem Kollegen Assmann hinüber. Er strahlte. Ja, Assmann war Feuer und Flamme. Er bekam selten interessante Fälle, musste meist die banale Routine erledigen. Jetzt aber war er offiziell mit einem brandaktuellen Fall betraut worden. Und er hatte Hoffmann gegenüber einen Vorsprung von einem Nachmittag. Zum einen war Kollers Anordnung eine logische Folge der Situation, zum anderen eine beinharte Benachteiligung Hoffmanns. Koller spielte wieder einmal seinen Schützling Assmann in den Vordergrund. Aber es ließ sich nichts ändern, die Sache war beschlossen. Hoffmann zuckte mit den Schultern. Es gab auch eine gute Seite. Assmann würde sich in den nächsten Stunden voll reinhängen. Und seine Rechercheleistungen waren immer schon respektabel gewesen.

»Also von mir aus gibt es keinen Einwand«, sagte Hoffmann.

»Und Sie, Herr Assmann? Was sagen Sie?«, fragte Koller.

»Bin dabei, Herr Major.«

»Na schön. Meine Herren, ich will Teamarbeit sehen. Morgen Vormittag ist eine Pressekonferenz anberaumt. Ich habe in der Gerichtsmedizin Dampf gemacht, damit die Ergebnisse bis dahin vorliegen. Und für Sie beide gilt, mir ihre Arbeit heute Abend in Berichten vorzulegen. Will ja nicht nackt zur Pressekonferenz gehen. Dann mal los.«

Koller warf sich herum und dampfte ab. Natürlich knallte er wie üblich mit der Tür. Für eine Minute lag Stille im Raum. Im Kopf legte sich Hoffmann die Arbeiten für den Nachmittag zurecht. Zuerst würde er den ersten Bericht über den Fall Berger tippen, dann konnten die alten Berichte angegangen werden. Kalter Kaffee. Und er musste ihn aufwärmen. Hoffmanns Stimmung war im Keller.

»Werde mir mal den Berger vornehmen«, raunte Assmann. »Mal seine Vergangenheit durchleuchten.«

Hoffmann nickte träge.

»Mach das, Gerhard. Mach das.«

Hoffmann blickte auf die Uhr. Endlose Stunden lagen vor ihm.

5. Szene

Er stand an der Leitplanke und sah zu, wie die Autos mit hoher Geschwindigkeit an ihm vorbei zogen. Fiebrig kaute er an seinen Fingernägeln. Es war ein paar Minuten vor ein Uhr. Perfekt im Zeitplan. Das Handy steckte in der Brusttasche seiner Jeansjacke. Sobald das Telefon klingelte, würde er es am Ohr haben. Rudi Obermeier spuckte aus, ging mit federnden Schritten auf das Auto zu und setzte sich hinein. Ein paar Minuten noch. Monetti war in Sachen Pünktlichkeit sehr strikt, also würde das Telefon bald klingeln. Rudi griff zur Colaflasche, schraubte den Verschluss auf und nahm einen kräftigen Schluck. Ob er jetzt die mitgebrachten Wurstsemmeln essen sollte? Hunger hätte er ja. Er entschied sich dagegen. Erst der Anruf von Monetti. Er konnte ja während der Fahrt die Semmeln essen.

Rudi wusste, dass es jetzt steil nach oben ging. Endlich hatte er ein paar Leute gefunden, die wirklich etwas auf die Beine stellten, die nicht immer nur leere Versprechungen abgaben, nicht immer nur groß daher schwafelten und nichts erreichten. Monetti war ein Vollprofi, einer, der wusste, wie man sich in der Unterwelt durchsetzen konnte. Und Wernheim hatte Verbindungen in die High Society. Das waren zwei lässige Kerle, sie würden auch ihn nach oben bringen. Rudi Obermeier schaute noch einmal auf die Uhr am Armaturenbrett. Ein Uhr nachmittags. Er nahm das Handy zur Hand und musterte das Display. Mit der anderen griff er erneut zur Colaflasche und trank daraus.

Das Telefon schlug an.

»Hallo.«

»Wo bist du?«

Monettis Stimme klang wie immer harsch, schroff, befehlend. Er hatte zwar italienische Eltern, war aber in Deutschland aufgewachsen, daher klang seine Sprache nach Bochum, gar nicht nach Bologna.

»Auf dem Autobahnparkplatz knapp vor München. Wie ausgemacht.«

»Bist du unauffällig gefahren?«

»Logo. Wem gehört die miese Karre eigentlich?«

»Halt die Fresse. Keine Fragen.«

»Okay, okay.«

»Pass auf, Rudi, es gibt eine Änderung.«

»Was denn?«

»Das Paket steht heute nicht bereit. Morgen ist die Übergabe. Wann genau, ist jetzt noch nicht klar. Nimm dir in München ein Zimmer und warte auf neue Anweisungen.«

»Alles klar.«

»Und absolut unauffällig. Hörst du? Ich will, dass du dich wie ein Profi verhältst.«

»He, Claudio, kein Stress. Ich werde mir ein kleines, schickes Zimmer in irgendeinem Durchschnittshotel nehmen, mir etwas zu essen besorgen und bei einem Bierchen den Abend vor der Glotze hängen.«

»Aber du besäufst dich nicht! Ist das klar?«

»Von einem Bierchen werde ich nicht besoffen. Morgen früh bin ich ausgeschlafen und topfit. Du brauchst nur anzurufen und mir sagen, wo ich das Paket übernehmen soll.«

»Okay, Rudi. Hört sich ganz gut an. Also dann, bis später. Und fahr langsam, verdammt noch mal.«

Rudi Obermeier pfiff durch die Zähne und schüttelte den Kopf. Er steckte das Handy in die Brusttasche seiner Jeansjacke. Was Monetti bloß für ein Theater machte. Natürlich würde er langsam fahren, würde sich nicht besaufen, nicht in einer Stripteasebar eine Schlägerei anfangen. Er war geschäftlich unterwegs, und das Geschäft konnte Rudi sehr wohl vom Privaten trennen. Lächerlich. Tat der Kerl auf Oberlehrer. Egal. Die Kasse stimmte, das war das Wichtigste. Für die Kurierfahrt zwischen Wien und München stand eine ganze Stange Geld auf dem Spiel. Den Brocken wollte sich Rudi natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Jetzt, wo er endlich Leute gefunden hatte, die Nägel mit Köpfen machten.

Rudi Obermeier legte den Sicherheitsgurt an – ja, sogar daran dachte er – und startete den Motor. Er blickte kurz auf die Wurstsemmeln. Die konnte er später im Hotel auch noch essen, er hatte ja jetzt massig Zeit. Er legte den ersten Gang ein. Mit quietschenden Reifen brauste der rotbraune Opel davon.

6. Szene

Claudio Monetti legte den Hörer auf. Er schaute ein wenig in die Luft, dann fasste er nach seinen Zigaretten.

»Und?«, fragte Kurt Wernheim.

Monetti blies eine Rauchwolke in die Luft.

»Der Junge klingt vernünftig.«

»Sag ich ja. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um sich an unsere Spielregeln zu gewöhnen, aber er ist brauchbar.«

»Will ich hoffen. Du kennst meine Meinung«, brummte Monetti.

Kurt Wernheim erhob sich vom Sofa. Er fasste nach seinen am Tisch liegenden Schlüsseln und ließ sie in der Tasche des Jacketts verschwinden.

»Ja, ja, schon klar. Rudi ist kein Weltmeister, aber solange wir ihm auf die Finger schauen, wird er seinen Job erledigen.«

»Trotzdem passt es mir nicht. Diese Lieferung ist wichtig. Wir hätten Markus schicken sollen.«

Kurt Wernheim drängte den Ärger über seinen Partner fort. Monetti war in manchen Dingen fast ein wenig kleinkrämerisch. Etwa in Personalfragen. Sämtliche Botenjungs hatte Monetti organisiert. Bis auf Rudi Obermeier, den hatte Wernheim ins Team geholt. Monetti hatte Rudi von Anfang an unter Druck gesetzt, so als wollte er Wernheim beweisen, dass Rudi eine Flasche war. Aber Rudi hatte sich in den drei Monaten keinen gravierenden Fehler erlaubt.

»Du weißt genauso gut wie ich«, sagte Wernheim in möglichst neutralem Tonfall, »dass die Bullen Markus im Auge haben. Okay, Markus ist wirklich ein prima Junge, aber was nützt uns das, wenn er die Kripo ins Wohnzimmer schleppt? Wir haben das doch schon besprochen.«

Claudio Monetti schnippte die Asche seiner Zigarette in den Aschenbecher. Und nickte. Wernheim winkte zum Abschied und verließ die Wohnung. Er bezahlte die Miete, aber er wohnte hier sehr selten. Meist benutzte Monetti die Wohnung mit Blick auf den Wiener Westbahnhof. Sie war nur durchschnittlich groß, aber komfortabel eingerichtet. Vor allem das Büro spielte alle Stücke. Zwei Computer, Telefon, Fax, Drucker, ein gut sortierter Waffenschrank, alles, was ein Büro so brauchte. Von hier aus erledigten die beiden die administrativen Arbeiten. Wernheim wohnte in seinem Haus in Klosterneuburg. Im Grünen. Luxuriöser als die Wohnung in der Felberstraße, mitten im fünfzehnten Bezirk. In Klosterneuburg konnte er seine kleinen Partys veranstalten.

Monetti trat ans Fenster des vierten Stockwerkes und blickte hinab auf die Straße. Da parkte Wernheims schwarzer Mercedes. Ein schickes Sportcabrio. Und das obligate Flittchen stand daneben. Wie stolz sie ihre Zigarette rauchte. Na klar, wenn so ein Mädchen mit einem Mercedes Sportcabrio spazieren gefahren wurde, durfte sie sich schon ein bisschen todschick fühlen. Monetti schloss das Fenster. Irre Partys, flotte Autos und leichte Mädchen, das war Wernheims Welt, dafür arbeitete er, dafür ging er Risiken ein. Monetti konnte nicht behaupten, seinen Partner sympathisch zu finden. Aber das lag wohl auch an Monetti selbst. So schlau war er allemal, das zu wissen. Er hatte zu lange im Gefängnis gesessen, um Menschen sympathisch zu finden. Richtige Freunde hatte er vielleicht in seiner Jugend gehabt und die war lange her. Monetti machte sich nichts vor. Er ertrug Wernheim nur, weil die Kassa klingelte, weil das Geschäft, das sie beide aufgezogen hatten, einwandfrei lief.

Claudio Monetti zerdrückte die Zigarette. Jetzt holte diese Flasche Rudi das Paket aus München. Und es war nicht irgendein Paket. Es war das Paket der Pakete. Monetti grapschte nach der Pistole und schob sie in das Schulterholster. Er hätte verflucht noch mal selbst nach München fahren sollen.

7. Szene

Langsam wurde es Zeit. Die Sonne war untergegangen, die Lokale hatten aufgesperrt, die wohlhabenden Einwohner von München hatten Lust auszugehen, ein Schlückchen zu trinken, Leute kennenzulernen. Zeit zu arbeiten.

Irene stand vor dem Spiegel im Badezimmer und färbte ihre Lippen rot. Knallig rot. Auffällig rot. Irene wusste genau, was sie tat. Sie kannte ihre Wirkung auf Männer. Es war ein Kinderspiel, die Kerle aufzureißen. Ein bisschen Lippenstift und Wimperntusche und die Männer drehten die Köpfe nach ihr. Sie war nicht so eine dürre Bohnenstange, so ein Mannequintyp, sondern, wie sie oft gehört hatte, eine Vollfrau. Nicht besonders groß, dafür mit großartigen Rundungen ausgestattet. In einem engen Kleid stahl sie jedem dürren Supermodel ohne Probleme die Show. Und genau mit dieser Masche machten Irene und Lidia Geld. Viel Geld.

Irene betrachtete sich kritisch im Spiegel. Perfekt. Eine schöne Frau im besten Alter. Irene war dreißig. Sie hatte lange gebraucht, um ihren Stil zu finden, jetzt aber stimmte alles. Gemeinsam mit dem Wunderkind Lidia würde sie in zwei, drei Jahren ein sattes Grundkapital angehäuft haben.

Irene schaltete das Licht im Bad aus und trat in das Zimmer. Lidia stieg eben in ihre Abendgarderobe. Irene musterte sie.

»Na, wie sehe ich aus?«, fragte Lidia, als sie Irenes Blick bemerkte.

Lidia war ganz in Schwarz. Ein elegantes Damenjackett, darunter eine bequeme Bluse, eine erstklassige Hose und mit Bedacht gewählte Schuhe. Lidias Arbeitskleidung war präzise zusammengestellt. Einerseits musste sie vornehm und damenhaft genug aussehen, dass sie in diese Oberschichtkneipen problemlos eingelassen wurde, andererseits brauchte sie volle Beweglichkeit, viele Taschen und Schuhe, mit denen sie im Fall des Falles auch lange Strecken würde laufen können. Irene hatte viel Mühe dafür verwendet, Lidia richtig einzukleiden.

»Perfekt.«

»Du bist auch perfekt.«

Irene schaute in den Spiegel. Sie war ebenfalls in Schwarz gehüllt, allerdings war ihre Arbeitskleidung eher dazu geeignet Hälse auszurenken. Ein enges Minikleid mit gewagtem, aber nicht ordinärem Ausschnitt, unauffälliger, zierlicher Schmuck, Strapse, deren Halter man unter dem Kleid mehr als ahnen konnte und hochhackige Schuhe. Ein Outfit, das die Kerle reihenweise irre machte.

»In Wahrheit sind diese Klamotten purer Kitsch«, sagte Irene mit einem verschmitzten Lächeln.

»Ich find sie kess.«

»Blödsinn. Du findest mich kess, nicht die Klamotten. Schon Madame Mimi hat gesagt, dass die Frau kess sein muss, nicht die Aufmachung.«

Lidia stieg in ihre Schuhe und verknotete die Schnürsenkel. Sie hatte in den paar Monaten, die sie mit Irene unterwegs war, immer wieder Geschichten über Madame Mimi gehört. Madame Mimi war nicht irgendeine versoffene Marseiller Puffmutter, sie war vielmehr eine Grande Dame des Rotlichtviertels gewesen, so etwas wie eine Mutterfigur für Irene.

»Du hast mir nie erzählt, warum du Marseille damals verlassen hast.«

»Oui. Weil es eine Scheißgeschichte ist. Deswegen.«

Irene wandte sich ab und schlüpfte in ihre Jacke.

»Erzählst du sie mir?«

Irene hielt in der Bewegung inne und starrte ins Leere.

»Ja. Warum nicht. Du bist alt genug für die Wahrheit. Ich war damals zwanzig. In deinem Alter also.«

Lidia wartete. Irene starrte noch für einige Augenblicke ins Leere, dann zuckte sie die Schultern, fasste nach ihrer Handtasche und redete weiter, als wäre es die alltäglichste Sache der Welt.

»Ich bin von drei Zuhältern vergewaltigt worden.«

Lidia taumelte zurück.

»Was?«

Irene setzte sich auf die Tischkante und schmunzelte über Lidias Reaktion.

»Die waren sauer, weil ich nicht für sie anschaffen wollte, sondern Madame Mimi mein Geld zur Verwahrung gab. Da haben sie mir ein paar Ohrfeigen verpasst, mich in einen Lieferwagen gezerrt und vergewaltigt. Diese Bastarde.«

Lidia schnappte nach Luft.

»Und darüber kannst du so einfach reden?«

»Du hast mich doch gefragt. Was ist? Soll ich mich aufhängen? Natürlich, anfangs habe ich mit dem Gedanken schon gespielt. Ich habe in jungen Jahren viel über Selbstmord nachgedacht. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Nur, seitdem hat mich kein Mann mehr gekriegt.«

»Hast du die Kerle angezeigt?«, fragte Lidia.

Irene musterte Lidia von der Seite. Sie war ein Genie mit den Händen, hatte manche schweren Erlebnisse hinter sich, aber über das Leben einer jungen Prostituierten wusste Lidia absolut nichts. Da war sie fast ein wenig naiv. Und genau diese Naivität fand Irene außerordentlich anziehend.

»Nein, ma chérie, wenn du eine zwanzigjährige, ausländische Nutte in Marseille bist und drei Zuhälter wegen Vergewaltigung anzeigen willst, sperren sie dich ein. Völlige Unzurechnungsfähigkeit. Die Polizisten lachen sich krumm, prügeln dich windelweich und lassen auch mal kurz die Hosen runter. Nein. Ich habe dem Anführer von ihnen mit einem Skalpell das Gesicht zerschnitten. Da ein Schnitt, dort ein Schnitt, schön tief, dass er immer an mich denken muss. Dann habe ich mein Geld von Madame Mimi geholt und bin aus Frankreich verschwunden.«

Lidia schüttelte den Kopf. Sie bewunderte Irenes Mut, so offen darüber zu sprechen, wusste aber gleichzeitig, dass Irene wahrscheinlich lange gebraucht hatte, diesen Mut zu fassen.

»Und seitdem findest du Frauen interessanter als Männer?«

»Oh, Frauen fand ich immer interessanter als Männer.«

Irene ging auf Lidia zu und fasste sie zärtlich am Kinn.

»Und wenn ich deine Stupsnase mit so einem Rotzzinken eines Kerls vergleiche, fällt mir die Wahl wirklich nicht schwer. Was meist du, ma belle?«

Irene umarmte Lidia und drückte sie an sich, spürte ihren schlanken, biegsamen und doch überaus kräftigen Körper. Dieses kleine bosnische Luder raubte ihr fast die Sinne. Und sie hatte so wunderbar geschickte Hände. Bei der Arbeit und in der Liebe. Irene atmete Lidias Duft tief ein, drückte behutsam Wange an Wange. Dann verpasste sie Lidia plötzlich einen schwungvollen Klaps auf den Hintern.

»Jetzt aber los! An die Arbeit! Sonst kommen wir gar nicht mehr aus den Federn. Ist der Rucksack vollständig gepackt?«

»Ich habe ihn zweimal kontrolliert.«

»Dann los.«

Die Lichter der Großstadt flogen an ihnen vorbei.

8. Szene

Eberhard Fichte flanierte durch die Straßen in Wien Josefstadt. Blieb da und dort vor einer Auslage stehen, ging weiter, spazierte ohne Ziel umher. Was sollte er auch sonst tun? Zu Hause an die Wand starren? Kreuzworträtsel lösen? Mit sich selbst Schach spielen? Der Abend war lau, die Luft war klar, optimal also für einen Spaziergang.

Langsam näherte er sich dem Gürtel. Da hielt er vor einem von außen sehr schick wirkenden Lokal. Verstohlen blickte er hinein. Ein grimmiges Lächeln umspielte seine Lippen. Das war ja wieder etwas. Ganz nach seinem Geschmack. Der schicke Eindruck von außen täuschte nicht, das Lokal war zwar nur klein, hielt aber, was die Fassade versprach. Es war ein Tagescafé, in einer halben Stunde würde es schließen, aber noch befanden sich gar nicht wenige Gäste darin. Männer in Anzügen und mit um diese Uhrzeit gelockerten Krawatten, Frauen in tadellosen Businesskostümen. Kaum jemand war älter als fünfunddreißig, und wer älter war, tat alles in der Welt, um auszusehen als wäre er oder sie es nicht. Fichte räusperte sich, blickte an sich herab. Seine Krawatte saß perfekt, sein Jackett war gut gebürstet und die Hose gebügelt. Er ging stets gut gekleidet außer Haus, ganz wie es seine Mutter immer von ihm verlangt hatte. Dass sein Jackett allerdings nicht mehr ganz neu war, während die erfolgreichen Manager im Lokal absolut im Modetrend lagen, fiel Fichte nicht auf. Das waren so kleine Unterschiede, die er nie richtig zu differenzieren gelernt hatte. Fichte griff in die Tasche seines Jacketts. Das Telefon war wie immer bereit.

Er war nervös, er spürte ein Kribbeln im Bauch, er hatte ein wenig Lampenfieber. Das war gut so, das brachte erst den richtigen Impuls, den richtigen Spaß an der Sache. Eberhard Fichte stemmte sich gegen die Tür, trat in das Lokal und wählte einen Platz beim Fenster. Die drei Männer am Nebentisch musterten ihn kurz mit scheelen Blicken, wandten sich aber dann ihrem Gespräch wieder zu. Die Kellnerin nahm seine Bestellung auf. Pfefferminztee. Im Kopf ging Fichte alles durch. Er lächelte still vor sich hin. Kaum kam die Kellnerin, setzte Fichte eine ernste, harte Miene auf. Er griff nach seinem Telefon.

»Hallo Obermeier! Ja, hier ist Fichte!«

Die Lautstärke machte es, nur die Lautstärke. Eberhard Fichte starrte gebannt zum Fenster hinaus.

»Hören Sie, Obermeier, ich habe mir die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Sie müssen jetzt handeln. Ja, jetzt. Wir haben keine Zeit mehr für Versteckspiele und schon recht keinen Grund für Zurückhaltung. Was glauben Sie, was mit uns geschieht, wenn Müller und seine Bande ihr Spiel durchziehen? Wir sind platt. Erledigt. Vernichtet. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir das Heft in der Hand halten. Obermeier, bleiben Sie ruhig.«

Fichte machte eine bedeutungsvolle Pause. Atmete ruhig und gleichmäßig. Enrico Caruso hätte es nicht besser machen können. Es war ein großes Kunstwerk. Formvollendet. Fichte wusste genau, dass niemand im Lokal auch nur an etwas anderes denken konnte, als an sein Telefonat. Seines!

»Ruhig bleiben. Ich stehe hinter Ihnen. Sie machen jetzt Folgendes. Rufen Sie alle Leute an, die auf der Liste stehen. Die Liste, die ich Ihnen gestern gegeben habe. Dann suchen Sie gefälligst danach! Rufen Sie an und sagen Sie nur, Fichte steht dahinter. Das ist alles. Und die Sache läuft. Bleiben Sie ruhig. Wie alt sind Sie eigentlich? Fünfzehn? So benehmen Sie sich aber. Irgendwann macht sich in unserem Business jeder die Hände schmutzig. Oder wollen Sie am Arbeitsamt mit Bauarbeitern und Ausländern Schlange stehen? Also, tun Sie alles, wie ich es Ihnen gesagt habe und wir werden als strahlende Sieger hervorgehen. Und nicht vergessen, Fichte steht dahinter. Also los.«

Er nahm das Telefon vom Ohr, starrte noch einige Augenblicke auf das Display und ließ es dann in der Jacketttasche verschwinden. Fichte kämpfte gegen das Lächeln an, aber er verlor den Kampf, es drang an die Oberfläche. Dabei starrte er selbstbewusst zum Fenster hinaus. Er vermutete, dass gerade dieses kühne Lächeln ihn noch geheimnisvoller erscheinen lassen musste. Was für ein wunderbarer Abend.

9. Szene

Er kannte zwar den Film schon, aber das störte Rudi Obermeier nicht im Geringsten. Es war ein Klassefilm, ein Film, bei dem es so richtig krachte und qualmte. Darin waren die Amerikaner ja unübertrefflich, Actionfilme aus Hollywood konnte man ein Dutzend Mal sehen, sie waren immer wieder spannend.

Er lag in Unterhose und T-Shirt auf dem Bett und schaute gebannt dem Spektakel zu. Neben ihm auf dem Bett lag seine Waffe. Sie musste immer griffbereit sein. Das gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Wernheim hatte ihm genug Geld mitgegeben, er würde noch ein paar Tage in diesem Hotel ausharren können. Warum auch nicht? Bezahlter Urlaub. Was konnte er dafür, dass das Paket noch nicht bereit war?

Rudi kippte eben den Rest der Bierdose in sich hinein, als ein Werbeblock begann. Er erhob sich und suchte die Toilette auf. Der Höhepunkt des Filmes kam erst und er saß schon auf dem Trockenen. Chips und ein Schinkensandwich waren noch da, bloß das Bier war aus. Er hatte ein Sechserpack gekauft, eigentlich zu wenig für einen guten Film. Rudis Blick fiel unwillkürlich auf den kleinen Kühlschrank im Hotelzimmer. Er öffnete ihn. Rudi lächelte. Der Kühlschrank war gefüllt. Ein paar Miniflaschen Schnaps, zwei Viertelliter Flaschen Wein und zwei Dosen Bier. Perfekt. Gut, dass er sich nicht in so einem Billigschuppen eingemietet hatte.

Er schnappte sich eine Bierdose, hielt kurz inne, überlegte und nahm dann auch noch ein Fläschchen Whiskey. Na klar, damit der Film gut rüber kam, war das genau das Richtige. Monetti würde schon nichts davon erfahren. Überhaupt, das war ja lächerlich, Rudi war ja kein kleines Kind. So ein Idiot. Rudi Obermeier warf sich auf das Bett, nahm einen Schluck Whiskey und warf eine Handvoll Chips ein. Gerade richtig, denn die Werbeeinschaltung endete eben. Gleich darauf krachte es wieder im TV-Apparat.

10. Szene

Irene strich über die Holzvertäfelung des Armaturenbretts. Respekt, das Auto war ein Schmuckstück. Der Mann neben ihr lehnte lässig im Schalensitz, wippte mit dem Kopf im Rhythmus der Musik und drückte das Gas mächtig durch. Der Wagen hatte eine Alarmanlage, aber die bereitete Irene keinerlei Kopfzerbrechen. Irene ließ den Blick nach außen schweifen, sie fuhren da durch eine erstklassige Wohngegend. Villen, tadellos herausgeputzte Jugendstilhäuser, einige moderne Architektenhäuser. Das war die Liga, in der sie spielte. Vorbei waren die abgetakelten Buden, die schmierigen Penner, die Angst, am nächsten Tag kein Dach mehr über dem Kopf zu haben. Irene hatte ihren Stil gefunden.

Der Mann bremste seinen roten Porsche scharf und hielt in einer geräumigen Parklücke. In diesem Viertel von München gab es wohl nie Parkplatzprobleme.

»Da sind wir«, sagte der Mann und ließ dabei seine Stimme tief, männlich und verwegen klingen. Irene funkelte ihn an. Der Mann stieg aus. Irene griff schnell in ihre Handtasche, zog ihr Handy heraus und rief Lidia an. Es klingelte nur einmal, dann nahm Lidia den Anruf schon entgegen. Irene sagte leise und ohne auf eine Bestätigung zu warten die Adresse durch. Und steckte das Handy wieder ein. Der Mann machte auf Kavalier und öffnete Irene die Autotür.

»Na, noch telefoniert, mein Täubchen?«