Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Fiction ou réalité ? Telle est la question...

Fiction : un mot dont le sens semble aller de soi. Un mensonge, une invention. La fiction s'oppose au réel aussi sûrement que nos rêves à la réalité quotidienne. En est-on certain ? Et d'abord, qu'est-ce que le réel ? Qu'en savons-nous ? Comment nous définissons-nous par rapport à lui ?Partant d'un questionnement sur le réel et notre rapport à lui, Vincent Engel convoque non seulement les spécialistes de la théorie littéraire, mais aussi des psychologues et des philosophes, sans oublier les principaux écrivains de la seconde moitié du 20ème siècle, tels Camus, Sartre, Robbe-Grillet, Gary ou Tristan, afin de confronter leur vision de la littérature et de la fiction à celle des théoriciens. Car les écrivains ne sont-ils pas les premiers concernés ?

Un livre qui redéfinit la fiction, manière privilégiée de fonder notre humanité et de transmettre la mémoire.

À PROPOS DE L’AUTEUR

Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain (UCL) et d'histoire contemporaine à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire (supplément hebdomadaire du Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur au sein de l'équipe de l'émission CQFD. Chez Ker, il est l'auteur de nombreuses pièces de théâtre, d'un essai ainsi que de plusieurs romans, comme

Raphael et Laetitia et

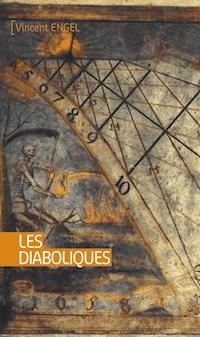

Les Diaboliques.

Pour en savoir plus sur l'auteur rendez-vous sur son site :

http://www.edern.be/vincentengel/

EXTRAIT

C’est bien le problème. La page blanche, on le sait, a toujours angoissé l’écrivain. Mais à prendre la question sous cet angle, on se dit que ce n’est pas par peur d’un manque d’inspiration, mais bien par celle qui l’oppose au réel. L’écrivain, le poète, le philosophe ne se satisfont pas des certitudes sur ce qu’ils sont supposés utiliser comme matériau premier. Et si on leur répond qu’ils sont là pour élucider nos rapports à l’évidence, ils rétorquent : quoi ? n’est-ce pas évident ?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur, chez le même éditeur

9 x 20, photos de Paolo Pellizzari, 2007.

Théâtre 1994-2004, 2007.

La chasse aux truffes, DVD et nouvelle, 2008.

Raphael et Lætitia, Romansonge, 2011.

Les Diaboliques, 2014.

Première partie : Le réel

Introduction

On pourrait paraphraser La Rochefoucauld : « Il en est du réel comme de l’apparition des esprits ; tout le monde en parle mais peu de gens l’ont vu. » Et il pourrait être décourageant de devoir débuter un essai par une telle question, qui a nourri tant de pages, utiles ou non, dans tant de domaines de la pensée et de la réflexion humaines. De l’homme des cavernes à Einstein, en passant par Homère, Shopenhauer, Heiddeger, Shakespeare, l’être humain ne s’est peut-être pas posé d’autre question que celle de son positionnement par rapport au réel et de la nature de ce dernier. Même George Bush jr. et Sadam Hussein ont (eu) une idée du réel. À l’évidence, ils ne la partage(aie)nt pas – mais en est-on si sûr ?

L’hypothèse est d’ailleurs peut-être téméraire. Il est loin d’être évident que tous nos semblables s’interrogent sur le réel. N’est-ce pas la toile de fond de notre existence, sa condition, son horizon ? Le matérialisme ambiant n’en fait-il pas même notre raison de vivre ? Le réel, n’est-ce pas cette précieuse assise de valeurs, de certitudes, de références qui permet l’organisation politique et sociale, qui assure la transmission du savoir et, surtout, des biens ? S’interroger sur le réel, dans notre société néolibérale qui l’a si profondément identifié au matérialisme, est un loisir oiseux délaissé aux artistes, aux philosophes et autres parasites intellectuels que l’on tolère encore dans les universités, en attendant le jour où celles-ci s’inclineront devant le dieu Réel et ne formeront plus que des producteurs et améliorateurs de concret. Le chercheur qui lutte contre le cancer répond, agacé : le réel, je le côtoie tous les jours dans les chambres de mes malades. le physicien, qui tente de repousser les limites de notre connaissance de l’univers, soupire ; on ne maîtrise pas encore le millième de la réalité qui nous entoure, le reste n’est que du vent qui coûte cher aux contribuables, quand il ne met pas en péril l’éducation des individus en les nourrissant de dangereuses chimères. Et le banquier confirme : le réel, ce sont les courbes de la bourse, qui font et défont ma bonne humeur, voire ma raison de vivre.

Mon entrée en matière était donc outrecuidante. À bien y réfléchir, on ne (se) pose guère la question du réel, ou plutôt, le réel n’est pas une question. C’est une évidence qu’il est malvenu de mettre en cause. Id est, cqfd. S’interroger sur le réel au lieu de le vivre pleinement, c’est préférer la masturbation – intellectuelle, évidemment – à la copulation. Mais comme le chantent malicieusement Berger et ses amis, dans Hair, « Masturbation can be fine » et il y a belle lurette que les médecins, auxiliaires du réel, ont établi qu’elle ne causait aucun dommage à nos capacités auditives, réhabilitation appuyée par les sexologues qui n’en font pas un obstacle rédhibitoire à une sexualité épanouie, mais plutôt un adjuvant bienvenu.

C’est plus fort que moi. Sujet déviant, dangereux. Répétons, jusqu’à s’en convaincre : « Je crois en un seul monde, unique et immanent ». Et puisque l’idée m’est venue de consacrer des pages au réel, concluons avec sagesse que seule une page blanche pourrait en rendre compte avec justice. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs mes lectrices et lecteurs, voici la page la plus exacte jamais consacrée au réel :

C’est bien le problème. La page blanche, on le sait, a toujours angoissé l’écrivain. Mais à prendre la question sous cet angle, on se dit que ce n’est pas par peur d’un manque d’inspiration, mais bien par celle qui l’oppose au réel. L’écrivain, le poète, le philosophe ne se satisfont pas des certitudes sur ce qu’ils sont supposés utiliser comme matériau premier. Et si on leur répond qu’ils sont là pour élucider nos rapports à l’évidence, ils rétorquent : quoi ? n’est-ce pas évident ?

C’est le blanc du réel qui inquiète. Au médecin, il est simple d’opposer que le monde ne se limite pas, heureusement, aux chambres de ses malades, sans quoi il serait vain de tenter des soins. Au physicien, on rappellera qu’avant Copernic, on brûlait ceux qui prétendaient que la terre était ronde ou qu’elle tournait autour du soleil. Au banquier, on aura beau jeu de démontrer que ce qui détermine les courbes qui le fascinent plus que celles des femmes est aussi saugrenu et irrationnel qu’une bagarre d’enfants dans une cour de récréation. Et le poète, impudent malicieux, s’étonne : quoi ? comment le réel, certitude infinie et absolue, peut-il tolérer qu’on le questionne ? Car les questions existent, de même que les doutes. Serait-ce une divinité clémente ou impuissante ? Faut-il penser le réel comme l’on réfléchit à Dieu ? Hans Jonas, dans l’essai qu’il consacre à la question de Dieu après Auschwitz, conclut que les trois attributs divins – la toute-puissance, la compréhensibilité et la bonté – sont incompatibles ; en choisir deux exclut le troisième. Si Dieu est tout-puissant et compréhensible, il ne peut être bon. S’il est bon et tout-puissant, il n’est pas compréhensible. Et s’il est compréhensible et bon, il pleure son impuissance.

Mutatis mutandis, le réel peut-il tout expliquer ? N’y a-t-il que lui ? Est-il bon ? S’il n’y a que le réel et que toute explication en part et y revient, à l’évidence il n’est pas bon ; il suffit d’allumer un poste de télévision. S’il est bon et qu’il est notre seule référence, l’athée optimiste convient qu’il faut retrousser les manches pour l’aider à être plus puissant – projet des totalitarismes matérialistes qui somment les artistes de contribuer à ce juste combat pour l’amélioration du réel. Quant à prétendre qu’il est bon et tout-puissant, cela revient à admettre qu’une autre force lutte dans l’ombre contre lui – une force irréelle, surnaturelle –, ce qui nous ramène au mysticisme.

Est-il fondé de questionner le réel dans une optique théologique ? Je le pense. Ce n’est pas le sujet qui détermine entièrement le discours que l’on porte sur lui ; ce sont les interrogations et les comportements qu’il suscite chez l’être humain. On rétorquera que nul n’a jamais prouvé l’existence de Dieu, alors que celle du réel, quand bien même on peut discuter de tel ou tel aspect, est indubitable. Mais c’est bien le piège de la réflexion telle qu’elle se développe dans notre société : le sujet ne peut être en même temps l’explication. Le système ne peut se définir lui-même. Notre certitude du réel aurait été méprisée par un Moyen Âge pétri de religiosité pour lequel la seule « réalité » était d’ordre religieux. Nous accordons aujourd’hui au réel la même prédominance que les sociétés théocratiques le firent et le font encore, ailleurs, au nom de Dieu.

Les plus têtus m’opposeront un écrivain (presque) contemporain pour qui le réel était une certitude indiscutable : Jean-Paul Sartre. Je me contenterai de préciser à présent (j’y reviendrai plus loin) que le réel qui préoccupait le grand homme n’était autre que le réel de Jean-Paul Sartre. Dans Une mort si douce, Simone de Beauvoir raconte comment son illustre compagnon s’opposa à son retour en France alors que l’on venait de l’avertir de l’aggravation de l’état de santé de sa mère. Ils étaient alors en tournée à Prague, défendant devant un public acquis la soumission au réalisme socialiste. Sartre travaillait à sa statue, cette réalité comptait infiniment plus que celle de Simone de Beauvoir. Qu’est-ce que la mère pour le siècle ? Aujourd’hui, avec le recul, on voit que la statue s’effrite et qu’Une mort si douceest peut-être le plus beau livre du Castor – tout comme l’estLes mots où Jean-Paul proclame, sous la ruse de l’auto-accusation maoïsante, son amour inconditionnel pour la dangereuse irréalité de la littérature.

Non, le réel ne va pas de soi. Outre que la science la plus « pure » et la plus « dure » n’a pas encore refermé le dossier de l’instruction, et même si elle pose comme postulat qu’il ne pourrait en aucun cas déboucher sur un procès, les artistes, depuis Lascaux, l’interrogent, ou plutôt s’interrogent sur l’étonnant rapport que l’être humain entretient avec le réel. On dira que les artistes sont de dangereux malades et l’art, un mal qu’il convient d’éradiquer. C’est effectivement le projet de toute dictature, où l’art, s’il est toléré, a pour seule fonction le renforcement de l’idéologie dominante et du réel qu’elle défend et qui la fonde. Mais il n’y aurait sans doute pas d’artistes s’il n’y avait des lecteurs, des spectateurs, des individus plus nombreux encore qui se posent les mêmes questions et ne sont pas capables de produire une œuvre. Pour un écrivain, mille lecteurs. Le mal est profond. Brûlons les livres ! Mais un certain roman, Fahrenheit 451, ne raconte-t-il pas comment, face à cette solution, les « malades » se muent en livre, déblayant leur mémoire de l’inutile pour y accueillir ce que le pouvoir a voulu réduire en cendres ? Bien sûr, ce n’est qu’un roman… Mais le médecin, quand il rentre chez lui le soir, porteur des angoisses de malades incurables à qui il a essayé de faire croire que sa science était plus puissante qu’elle ne l’est – il n’ose plus prétendre à sa toute-puissance –, à quel réel confie-t-il son angoisse ? Où cherche-t-il à l’apaiser ? C’est certain, la médecine progresse ; mais en quoi cela concerne-t-il l’enfant leucémique qu’il a quitté une heure plus tôt en sachant qu’il ne le reverra plus vivant ? Et l’astrophysicien, lorsqu’il sent la main douce d’une jeune femme dans la sienne, au cours d’une promenade vespérale, pense-t-il vraiment à la nature gazeuse des corps célestes qui brillent au-dessus de leurs têtes amoureuses ? La biologiste qui sent contre elle le corps de son amant le considère-t-elle comme un assemblage de tissus, de viscères, de protéines ou que sais-je encore ? Et le plaisir qui pointe est-il vraiment le seul produit d’une montée hormonale ? N’importe quel partenaire, alors, ferait l’affaire, ou, pour en revenir là, une pratique solitaire sans risque de contamination. Et le golden boy effondré devant ses pertes sent les larmes monter à sa gorge alors qu’un choral de Bach monte de sa chaîne hi-fi high-tech qu’il va sans doute devoir abandonner aux huissiers.

Sans parler de vous, de moi. Le réel ? Lequel ? Celui que je vis, celui que j’entrevois à la télévision ? Des femmes et des enfants qui meurent sous les bombes ou de faim ? Des patrons richissimes et impudents qui reçoivent des fortunes indécentes simplement pour cesser d’aggraver la situation – le réel ? Un enfant qui refuse de manger ses carottes et réclame du chocolat, un autre qui n’a plus la force de demander une croûte de pain ? Je ne cherche pas à faire dans le mélodrame. Ce ne sont que quelques images puisées dans la boîte de Pandore que l’on nomme « réalité ».

Alors non, le réel ne va pas de soi. Absolument pas. Sa nature et même son existence ne sont pas plus assurées ou fondées que celles de Dieu. On s’écriera que si l’on démonte la certitude du réel comme l’ont fait les Lumières pour Dieu, on en reviendra à la théocratie. Mais je ne veux pas détruire le réel et Dieu ne m’intéresse pas. Ce qu’il faut questionner, c’est la certitude. Le doute n’a aucune raison de se reposer après avoir mis à mal la métaphysique. Il peut s’attaquer à la physique. Un doute méthodique, contrôlé ; pas la suspicion généralisée qui domine aujourd’hui. L’exercice sera difficile, sans doute. C’est ma seule certitude, en l’affaire.

Les questions que l’on peut se poser se retrouvent peut-être dans trois interrogations générales que j’aimerais développer : qu’est-ce qui est ? que se passe-t-il ? qui suis-je ?

Qu’est-ce qui est ? Quelle est cette réalité dans laquelle se déroule mon existence ?

Que se passe-t-il ? Quelle est la logique des événements qui composent, l’un après l’autre, mon destin et celui de la société dans laquelle je vis ?

Qui suis-je enfin ? Ce n’est pas la moins angoissante des questions…

Qu’est-ce qui est ?

Le réel est une page blanche. Admettons que l’on ne doute pas de la matérialité du papier et que l’on tienne pour acquis que ce dernier est le produit de la transformation du bois suivant un processus rigoureux et scientifiquement établi. Mais l’on sait bien que le réel n’est pas une page blanche. L’inverse est plus acceptable à l’esprit rigoureux : la surface de papier que je tiens dans mes mains est réelle. Le blanc qui la caractérise, en attendant qu’une main l’altère de son écriture, peut être analysé lui aussi. Tout le reste est métaphore, autrement dit des paroles qui nous transportent ailleurs, au-delà. Au-delà de quoi ? Du réel.

Prenons un individu quelconque. Il s’est mis en tête d’écrire un essai sur la fiction (et donc ne peut éviter la question du réel) et, une fois ses lectures et ses fiches préparées, s’estime prêt à en entamer la rédaction. Le hasard (le hasard est-il de l’ordre du réel ? Et qu’en est-il des coïncidences ?) l’a mené pour trois jours à Vichy, dans un hôtel luxueux pour lequel il doit, par ailleurs, rédiger une nouvelle. Il a accompli son devoir, il peut donc se consacrer à son essai. Il est loin de son quotidien, sa famille est sur un littoral du Nord, ils ne sont plus reliés que par la grâce technologique de son téléphone cellulaire. Il rédige l’introduction et, satisfait, va se promener dans cette ville qu’il ne connaît pas, sinon pour les souvenirs sinistres que son nom évoque chez ce descendant de déportés juifs. Parce qu’il aime la musique, il s’est collé sur les oreilles les écouteurs de son baladeur et a sélectionné la septième symphonie de Beethoven, dans la nouvelle version que vient d’enregistrer Sir Simon Rattle avec le Wiener Philarmoniker. Il y a du soleil qui joue sur les céramiques des façades Second Empire. Il n’est pas habitué à côtoyer cette architecture. Il y a peu de gens. La musique maintient entre lui et le monde qui l’entoure une distance singulière, renforcée par l’impression d’étrangeté que suscite le dépaysement. Il croise un homme qui marche, rapidement, qui est ici chez lui – du moins peut-on le croire. Il pense à sa femme, à ses enfants, il songe aussi qu’il est maître de son temps pour deux jours, qu’il peut travailler sans être perturbé. Tout cela est bien réel, sans aucun doute ; et pourtant, il ne peut se défaire d’une impression d’étrangeté. Ce réel ne lui correspond pas totalement. Et là, dans ses oreilles, une symphonie qu’il connaît pourtant par cœur, qu’il a écoutée des centaines de fois, et malgré tout une petite phrase des cordes qu’il lui semble entendre pour la première fois.

Pour le Vichyssois qui passe, rien d’étonnant. On ne devine même pas que notre homme est étranger à la ville. Il n’a pas l’air d’un curiste – mais quel est l’air d’un curiste ? Il n’en a pas vu beaucoup encore. Alors, le réel ? Comment est-il possible que dans une ville si peu différente de la sienne, notre essayiste se sente tellement dépaysé ? Comment est-il possible qu’une musique archiconnue le surprenne encore ? Rattle aurait-il commis le crime d’ajouter quelques notes à la partition du grand Ludwig Van ? Serait-ce le fruit d’un travail musicologique sur un état manuscrit à ce jour inédit ? Non, le Wiener n’est pas friand de ces découvertes qui moquent la tradition que, plus que tout autre orchestre, il incarne. Quoi, le réel ? Pour un peu, il se prendrait pour Duras.

Les spécialistes de la communication ont estimé à dix mille par seconde le nombre d’impressions sensorielles […] que reçoit l’individu. Il est bien évident qu’une sélection draconienne s’impose pour que les centres supérieurs du cerveau ne soient pas submergés par une information non-pertinente. Mais le choix entre l’essentiel et le non-pertinent varie manifestement d’un individu à l’autre, et semble déterminé par des critères qui, dans une large mesure, échappent à la conscience. Il y a tout lieu de croire que la réalité est ce que nous la faisons (Watzlawick 1972, p. 93).

Celui qui profère cette hérésie n’est pas un dangereux poète, mais un psychologue, un thérapeute qui a fondé une nouvelle approche thérapeutique, « situationniste », en rupture avec la tradition psychanalytique. Ce qui séduit chez Watzlawick, c’est l’extrême clarté de son approche et l’évidence qui s’en dégage. Revenons à notre promeneur versus l’autochtone vichyssois ; ils sont l’un et l’autre confrontés aux mêmes impressions sensorielles (Beethoven mis à part, et ce n’est sans doute pas négligeable). Mais si on leur demandait de décrire ces quelques minutes de leur vie, on peut conjecturer sans risque que leurs récits seraient très différents. Au point peut-être de donner l’impression au lecteur non averti qu’ils ne se sont jamais croisés, que ces épisodes se sont déroulés en des coins opposés de la planète.

Ces stimuli, ces impressions qui nous assaillent et que nous sélectionnons constituent ce que Watzlawick appelle une « réalité de premier ordre » (1993, p. 29). Celle-ci se donne à nous dans un gaspillage exubérant, tout en étant, d’une certaine manière, continuellement hors de portée puisqu’insaisissable totalement et globalement. Ce qui fonde l’approche de Watzlawick est en fait un constat phénoménologique : celui qui observe le réel est lui-même partie prenante à ce réel, et il le perçoit à travers le filtre de sa subjectivité. Ce qui conduit Watzlawick à poser l’existence d’une « réalité de deuxième ordre », liée à « la signification, la logique et la valeur que nous prêtons » aux objets et aux situations perçues (1993, 29). Il reprend l’exemple classique qui distingue le pessimiste de l’optimiste : une même bouteille est perçue comme à moitié vide ou à moitié pleine : « Une seule réalité de premier ordre […] mais deux réalités de deuxième ordre bien distinctes, avec pour corollaire deux mondes différents. » (1993, 29.) On peut hélas facilement extrapoler de la bouteille aux prétextes qui ont nourri toutes les guerres de l’humanité. Ce qui nous conduit à nous interroger : où est la « vraie réalité », pour chacun d’entre nous, qu’il soit spectateur d’une bouteille ou chef de guerre ? À l’évidence, dans celle que Watzlawick place au second ordre.

On pourrait, à l’instar de certains philosophes, faire remarquer qu’il y a une différence sémantique d’importance à établir entre le réel et la réalité. Le réel serait ce magma infini de stimuli qui nous entoure et que nous ne pouvons connaître complètement, et la réalité, ce que nous construisons subjectivement à partir d’une opération de sélection. C’est d’ailleurs ce que la psychanalyse indique, entre autres avec le concept de « réalité psychique » que Freud utilise pour désigner cette construction mentale développée par le sujet et qui, pour lui, est aussi résistante et cohérente que la réalité matérielle – ou ce que je désigne par le terme de « réel ».

Mais la distinction me semble fragile et peu convaincante ; outre que cela me permettrait de clore rapidement mon travail sur la fiction en disant que réalité et fiction ne font qu’un, cela ne contentera pas les scientifiques pour qui le réel est un champ de travail objectif concret et quotidien, et que ces controverses lexicales exaspèrent au plus haut point. Pour eux, la bouteille de vin n’est pas à moitié vide ou à moitié pleine : elle est entièrement pleine de deux contenus distincts et parfaitement analysables.

Certes, on peut dire que le discours sur le réel construit une réalité plus ou moins conforme au réel – ce qui, au passage, confirme l’importance du discours et le rapport tout à fait particulier que l’être humain entretient avec le réel. Mais cela n’évacue pas la question du réel. C’est d’ailleurs ce qui conduit Lacan à définir trois catégories à travers lesquelles évolue l’individu ; avant l’imaginaire et le symbolique, se trouve, comme le rappelle Jean-Pierre Winter dans son essai sur l’hystérie masculine, « une catégorie qui est rien moins que celle de l’impossible, soit, dans le langage lacanien, celle du réel. » (2001, 312.) Et c’est bien cet « impossible » qui nous intéresse ici et qu’il convient de ne pas évacuer trop rapidement. Le principe de l’analyse systémique vise d’ailleurs également ce réel, puisque c’est bien lui qui est à la source des conflits entre les individus.

Donc, le réel. Soyons modestes, limitons-nous à celui de notre système solaire, voire de notre planète (des esprits sournois demanderont s’il existe un réel au-delà de notre Terre ; comment diable peut-on être extraterrestre ?). Compte tenu des acquis de la science, on hasardera, de ce point de vue, que le réel a débuté il y a quatre milliards d’année et qu’il ressemble grosso modo à celui que nous connaissons depuis deux ou trois millions années. L’homme surgit en 100 000 avant J.-C., un autre homme dont la réalité est contestée, et certainement la nature divine – mais ce n’est pas mon propos. Une créature fragile, dotée d’une durée de vie ridicule à côté des arbres et du temps qu’il a fallu pour mater les volcans et en faire des lieux de cure thermale paisibles et onéreux. Le voilà, le réel. Autour de nous, depuis un temps qui dépasse notre capacité à appréhender la chronologie.

Le réel n’a pas de montre. À chaque révolution, le soleil, qui ne se lève pas, vient éclairer une portion de l’hémisphère, les plantes poussent, les feuilles bourgeonnent, tombent, les plantes meurent, pourrissent, les montagnes surgissent, se tassent, les océans déferlent, régressent, le vent érode les pierres sans patience aucune, car la patience suppose la conscience du temps qui passe. Le réel ne connaît pas le temps. Il ne sait pas quand il a lieu, ni où. Il ne sait même pas qu’il a lieu. Il est dans un hic et nunc permanent et sans référent. Le poète a raison : la mer se soucie des siècles comme de sa première marée. Dont elle a d’ailleurs définitivement perdu le souvenir. Le réel, c’est la nature, brute, qui ne se pose pas la question de l’être, et conséquemment évite aussi celles du temps et de l’espace. Les plaques géologiques n’ont pas envie de faire surgir des chaînes montagneuses et la pluie ne s’allie pas au vent dans l’espoir de les réduire en poussière. Le réel est inconscient, sans mémoire, aboulique et serein. L’arbre qui s’écrase sur la voiture et en tue les passagers, même s’il a été abattu par une main criminelle, n’avait nulle intention de nuire. Autrement dit, le réel est bête (on verra plus loin qu’il est aussi idiot). Et si d’aucuns insinuent que ce portrait correspond à nombre de nos contemporains, cela signifie peut-être que le réel s’oppose à une certaine idée de l’humanité.

Car l’être humain est conscient, et c’est peut-être la source de son malheur – autant que de son bonheur. Il sait qu’il est né, surgi du néant, et qu’il mourra. Il sent le temps qui file entre ses doigts. Il mesure l’espace, et se bat souvent pour en obtenir la maîtrise. Il passe du temps à construire des objets utiles et d’autres dont la vanité ferait rire les nuages s’ils en avaient la faculté. Et quand il observe le monde qui l’entoure, à moins de se raconter des histoires, il ne peut que constater que ce monde, ce réel, ne s’intéresse absolument pas à lui. C’est bien le point de départ de l’absurde tel que le définit Albert Camus, né du divorce entre l’homme qui veut comprendre et ce « silence déraisonnable du monde » (Camus, 1965, p. 117), l’irrationalité radicale du réel. Ce n’est pas le réel ou le monde qui est absurde, pour Camus, mais la confrontation entre l’être et le monde. L’humain appelle, crie au vent qu’il veut comprendre pourquoi il existe, quel est le sens de sa destinée ; et, contrairement à ce que chante Bob Dylan, le vent ne souffle aucune réponse. Il ne fait que passer dans un réel qui ignore ce qu’est le passage.

Ce qui surgit ici, c’est la nature inquiétante, effrayante, définitivement étrangère à notre condition, du réel. Des écrivains aussi différents que Breton, Robbe-Grillet, Camus, Gary, Tristan – pour ne citer qu’eux – en sont conscients et ont construit leur approche de la littérature sur ce constat.

D’une part, le réel est ce qui précède le langage (Tristan, 2002 ; Petit, 1999) ; d’autre part, il est une source d’inquiétude que l’être humain tente d’apaiser en recourant à différents stratagèmes, en construisant des « réalités » adaptées à ses besoins pour poursuivre la voie pointée par Watzlawick :

Le réel est toujours ambigu, incertain, mouvant, énigmatique, sans cesse traversé de courants contradictoires et de ruptures. En un mot, il est « incompréhensible ». Sans doute aussi est-il inacceptable. […] Le réel, donc, est problématique. On s’y heurte, mais comme à une muraille de brume. Cependant, notre rapport au monde se complique encore du fait que l’univers réaliste nous apparaît à chaque instant comme familier ; il passe presque inaperçu tant nous en avons l’habitude : c’est devenu notre demeure, notre cocon. Alors que nous butons soudain contre le réel avec une violence toujours renouvelée, qu’aucune expérience ne parvient à adoucir : le réel nous reste irrémédiablement étranger. Les mots allemands de heimlich et unheimlich, employés à la fois par Freud et par Heidegger […] rendent bien compte de cette opposition vécue – fondamentale parce qu’incontournable – de l’étrange et du familier ; le psychanalyste comme le philosophe insistent sur le caractère trompeur (idéologique, socialisé) de cette familiarité que nous croyons entretenir avec le monde (Robbe-Grillet, 2001, 187-188).

Autre manière de dire que le réel n’est supportable qu’à condition de n’être pas regardé en face. Tous ces auteurs, qui dans nos livres d’histoire littéraire semblent s’opposer et qui ont, il est vrai, produit des œuvres ô combien différentes, s’accordent sur ce point essentiel : le réel est tellement effrayant que la plupart de nos contemporains préfèrent s’y soumettre par aveuglement. Mais c’est une soumission à un monarque qui ne veut pas régner, puisqu’il ne peut vouloir quoi que ce soit. Monarque absent dont certains individus se font les porte-parole, à leur plus grand bénéfice. C’est en réaction à cela que Breton fonde le surréalisme : « ce monde n’est que très relativement à la mesure de la pensée. […] La terre drapée dans sa verdure me fait aussi peu d’effet qu’un revenant. C’est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L’existence est ailleurs. » (Breton, 1979, p. 60.) À ce réel étrange et indifférent, l’être humain oppose son dédain ou sa révolte.

Une remarque encore : cette approche du réel ne peut pas ne pas rappeler la manière dont la divinité a été perçue durant des millénaires. Puissance inaccessible, incompréhensible à laquelle il fallait se soumettre. « Réel » ne serait-il que le retour de Dieu dans une société qui croit ne plus croire ? On peut alors dire, avec Marc Petit, que la principale exaction du réel est celle dont d’autres ont accusé le diable : « Avoir réussi à nous convaincre qu’il existait. » (Petit, 1999, p. 12.)

Que se passe-t-il ?

La notion d’événement, au cœur de cette question, nous permet de prendre en considération le réel dans sa dimension temporelle – laquelle, on l’a vu, n’existe cependant que pour l’être humain. Or, celui-ci éprouve des difficultés à appréhender le temps propre à l’événement, à savoir l’instant présent, l’immédiat.

L’immédiat c’est non seulement le présent, ce qui touche du plus près au réel, mais c’est aussi – et l’on verra que c’est lié – ce qui est sans médiation. Il est vécu directement, sans recul, sans réflexion possible ; dès que la distance s’instaure, par le biais d’une médiation (langage, image…), on quitte l’immédiat, donc le réel.

C’est ainsi que Clément Rosset, dans son essai sur Le réel et le double, définit la structure oraculaire de tout événement, le propre de l’oracle étant « de suggérer, sans jamais la préciser, une chose autre que la chose qu’il annonce et qui se réalise effectivement. » (1984, p. 47.) L’être humain, qui peine à appréhender l’immédiat, se méfie du réel : ce qui arrive ne ressemble jamais tout à fait à ce qu’il a prévu ou souhaité. L’événement n’apparaît que comme la copie d’un autre, blotti dans un Réel inaccessible. D’où, selon Rosset, la méfiance ancestrale, voire les interdits, pour le « premier coup », la première fois. L’homme construit son réel dans le deuxième coup, cette réalité de deuxième ordre que l’on a déjà évoquée, parce que le présent, comme le réel, est effrayant : « il n’est abordable que par le biais de la re-présentation, selon donc une structure itérative qui l’assimile à un passé ou à un futur à la faveur d’un léger décalage qui en érode l’insoutenable rigueur et n’en permet l’assimilation que sous les espèces d’un double plus digeste que l’original dans sa crudité première. » (1984, p. 63.)

Mettre ainsi l’immédiat à l’écart, tel est le rôle que Rosset attribue à la métaphysique. Le religieux revient donc dans notre propos sur le réel, comme la manifestation de l’incapacité de l’homme à affronter de face ce réel. La mystique juive confirme l’impossibilité humaine de poser le « premier » geste : la création du monde et les commencements appartiennent à Dieu, l’être humain ne pouvant que re-créer, re-commencer. La lettre même de la Torah le traduit, puisqu’elle débute par un beth, deuxième lettre de l’alphabet (« Bereshit… »), et non un aleph :

La réalité humaine semble ne pouvoir commencer qu’avec la « seconde fois ». Une mesure pour rien : telle est la devise de cette vie au second degré […] Le réel ne commence qu’au deuxième coup, qui est la vérité de la vie humaine, marquée au coin du double ; quant au premier coup, qui ne double rien, c’est précisément un coup pour rien. Pour être réel, en somme, selon la définition de la réalité d’ici-bas, double d’un inaccessible Réel, il faut copier quelque chose ; or ce n’est jamais le cas du premier coup, qui ne copie rien : il ne reste donc qu’à l’abandonner aux dieux, seuls dignes de vivre sous le signe de l’unique, seuls capables de connaître la joie du premier. (Rosset, 1984, p. 62-63.)

Revenons sur cette structure oraculaire de l’événement telle que la précise Clément Rosset. Elle est valable pour tout événement, même ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce spécifique ; on attend toujours autre chose que ce qui se produit, ou plutôt ce qui se produit ne correspond jamais complètement à ce que nous avions prévu. D’où l’impression que cet événement n’est que la copie d’un autre, réel. Mais c’est l’ambiguïté de l’événement : ce qui arrive tue la possibilité qu’autre chose se produise. « C’est en quoi toute occasion est oraculaire (réalisant l’« autre » de son double), et toute existence un crime (d’exécuter son double). Tel est le sort inévitablement attaché au réel […] À ce compte-là, tout événement est en effet à la fois meurtre et prodige […] à condition d’oublier qu’un événement, s’il peut à la rigueur se produire de n’importe quelle façon, doit nécessairement se produire d’une manière quelconque. » (Rosset, 1984, p. 47-48.)

Ce qui dérange l’être humain dans ce Réel, c’est son unicité qui fait dire à Macbeth que le réel est idiot ; « avant de signifier imbécile, idiot signifie simple, particulier, unique de son espèce. » (Rosset, 1984, p. 51.) C’est cette idiotie du réel qui fonde le constat de l’absurde chez Camus : ce qui est aurait pu ne pas être ou être autrement, mais ne peut plus ne pas être. L’accumulation de négation nécessaire pour rendre cette idée confirme que le réel est l’inéluctable négation d’un possible. De la négation, on passe aisément au reniement, à la trahison : le réel trahit l’aspiration de l’être à ce que le cours du monde soit différent. Ceci permet d’affiner les rapports entre la perception du réel et le religieux :

Cette idiotie de la réalité est d’ailleurs un fait reconnu depuis toujours par les métaphysiciens, qui répètent que le « sens » du réel ne saurait se trouver ici, mais bien ailleurs. la dialectique métaphysique est fondamentalement une dialectique de l’ici et de l’ailleurs, d’un ici dont on doute ou qu’on récuse et d’un ailleurs dont on escompte le salut. Décidément, A ne saurait se réduire à A : ici doit s’éclairer d’un ailleurs. […] Ce n’est plus un double de l’événement qui est alors requis, mais un double de la réalité en général, un « autre monde » appelé à rendre compte de ce monde-ci qui resterait à jamais idiot, à le considérer tel qu’en lui-même.

L’illusion oraculaire – dédoublement de l’événement – trouve ainsi un champ d’expression plus vaste dans le dédoublement du réel en général : dans l’illusion métaphysique. (Rosset, 1984, p. 52.)

Cette idée d’une doublure du réel est déjà présente dans le mythe de la caverne de Platon – et sans doute l’était-elle déjà dans les cavernes. Mais que traduit-elle effectivement ? Avant tout, la différence fondamentale – source du tragique – entre l’humain et le réel : le temps. On l’a dit, l’homme passe dans un réel qui ignore le passage. Certes, la Terre aurait pu ne pas exister et ce qui s’y est développé être totalement différent ou absent ; mais pourtant, elle tourne et le monde est ce qu’il est – et rien d’autre. Et cela n’a aucune importance, n’a été déterminé par aucune force et n’est orienté par aucun plan. Ce n’est pas Paris qu’on met en bouteille avec des « si » ; c’est le réel. Et le réel ne se laisse pas mettre en bouteille, fut-elle à moitié vide ou à moitié pleine.