Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

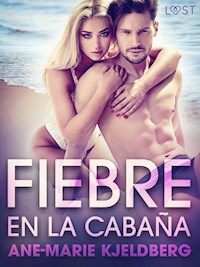

En las hermosas cabañas heredadas, los residentes respiran los aromas del Mar del Norte y disfrutan del sol, como lo han hecho las familias durante generaciones. Pero estamos a finales de la década de 1960 y hay una libertad desconocida en el aire y están surgiendo tensiones inesperadas. En esta edición te damos las 6 partes: 1: Escrito en piedra 2: Una fruta prohibida 3: Un cambio de amor 4: Pintar un cuadro 5: Una difícil precaucion 6: La guarida de Freyja

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ane-Marie Kjeldberg

Fiebre en la Cabaña

LUST

Fiebre en la Cabaña

Original title:

Sommerfolket

Translated by Raquel Luque Benítez

Cover image: Shutterstock

Copyright © 2021 Ane-Marie Kjeldberg and LUST, an imprint of SAGA Egmont, Copenhagen.

All rights reserved ISBN 9788726776911

1st ebook edition, 2021. Format: Epub 2.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

Fiebre en la cabaña, parte 1: Escrito en piedra

Verano de 1968

Sally se puso sus nuevas bragas blancas Vanity Fair y también su nuevo camisón de nailon en color turquesa. El camisón era tan ligero como una tela de araña, y le caía favorecedoramente sobre sus pequeños senos y estrechas caderas. Las mangas cortas y ondeantes camuflaban ligeramente sus fuertes hombros. Se miró al espejo. Parecía una bailarina, de eso no había duda. Después unas cuantas gotas de Blue Grass, de Elizabeth Arden, en lugares estratégicos. Otis le regaló el perfume en mayo, después de su último espectáculo.

Otis ya se había ido a la cama. Estaba leyendo Historia de un Alma, escrita por la monja católica Teresa de Lisieux. Sally se metió en la cama junto a él con un suspiro. Había llegado a la cabaña aquella misma noche y Sally estaba ansiosa por comenzar las vacaciones, que prometían ser el principio de un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Otis la miró y sonrió. A continuación, retomó el libro y siguió leyendo. Ella deslizó su mano bajo la manta, encontró una abertura entre los botones de la camiseta del pijama y le acarició el suave torso. Otis colocó su libro sobre la mesilla de noche, se quitó las gafas y apagó la luz.

—Estoy muy cansado—. Dijo, besándole en la frente.

—Buenas noches, cariño—. Otis se dio la vuelta, y Sally pudo vislumbrar la silueta de su espalda contra la reluciente noche que se asomaba tras las cortinas blancas.

A la mañana siguiente, el aire era fresco y olía a tierra mojada. Grandes y transparentes huevas de pescado descansaban sobre la playa, rodeadas de grandes huellas en forma de V que la marea había dejado a su paso. Otis aún seguía dormido cuando Sally salió de la cabaña. En la distancia pudo ver algunos alegres caminantes que se acercaban, pero, aparte de ellos, la playa estaba desierta. Respiró hondo y, de repente, sus pies y todo su cuerpo sintieron ganas de bailar. Oh, las primeras lecciones en el bar. La alegría se extendió por todo su cuerpo. Primera posición, segunda, tercera. Y luego: plié, changement, grande battements. Había pasado mucho tiempo, pero todavía podía sentir la vida en cada fibra de su cuerpo, exactamente como cuando tenía seis años. No pudo evitar adoptar la cuarta posición. Fue solo un instante —y sin los brazos en Haute—, lo que le hizo perder el equilibrio y reírse silenciosamente.

Cuando volvió a mirar hacia abajo, lo vio. Uno más para la colección. Un pequeño sílex, pulido por el agua con una incrustación caliza. La incrustación tenía forma de J.

Se dio cuenta de que había alguien en la duna, junto al Sea Room. Se parecía al Doctor Black. Resultó que su médico era uno de sus vecinos durante las vacaciones. Reconoció su figura alta, y el cabello grueso y voluminoso que ni el peine ni la grasa podían controlar. Sally levantó la mano para saludarle, pero él no la vio. Estaba contemplando el mar de tonos azules y verdes.

—Mira lo que he encontrado, —dijo al regresar a la cabaña. Otis estaba leyendo el periódico con su pijama de rayas azul.

—Mm, —dijo, y la miró fugazmente.

—Es bonito. Tu colección se está ampliando bastante, ¿no?

—No sé. Tengo muchas con letras, algunas con números. Creo que las que tiene números son las más raras. O quizá simplemente no soy buena para detectarlas.

—Mm. He preparado té. —Otis señaló el agradable té naranja.

Sally había conseguido llevarlo a escondidas a la cabaña. Por otra parte, en cuanto a la tetera, había estado en la casa desde la época de los abuelos de Otis, al igual que la porcelana blanca con flores de color azul brillante.

—Gracias, Otis, —le contestó. Se acercó a él y le besó en la mejilla.

Él apartó la cara, solo unos pocos milímetros, pero ella lo notó. Buscó algunas rebanadas de pan y encontró queso y leche en la nevera. Tomó el periódico de la mesa y fingió leerlo.

Luego, lo volvió a dejar en la mesa.

—Otis, ¿qué ocurre?

Él la miró. Su rostro estaba tenso.

—Nada, —le contestó. —¿Por qué siempre piensas que ocurre algo?

—Me estás evitando, —le dijo en voz baja.

—¿Cuándo he hecho eso? —Frunció el ceño.

—Anoche. Y ahora mismo.

Otis suspiró, dobló el periódico y lo colocó sobre la mesa.

—Sabes que he estado rezando mucho últimamente. Y ahora Dios me ha hablado. —Otis se quedó en silencio.

—¿Y? —Preguntó Sally.

—Tengo que abstenerme durante los próximos dos años.

—¿Abstenerte? Pero si casi no bebes alcohol.

—No es solo alcohol, Sally. Tengo que permanecer célibe.

—¿Célibe? ¿Por qué? Tu congregación no es católica. No pueden obligarte.

—Esto no tiene nada que ver con mi congregación. Son los planes que Dios me tiene reservados —contestó Otis.

—¿Y qué pasa con nuestros planes?

—No puedo desafiar a Dios, —respondió.

—¿Cómo vamos a…? —Sally no pudo terminar la frase.

—Eso lo podemos hacer después.

—Tengo casi 40 años. —Sintió que sus ojos se exaltaban.

—No, Sally. Deja de gimotear, —dijo Otis. Como de costumbre, su voz era tranquila y solo sus palabras se habían vuelto afiladas. —Dios es lo primero. Y tú lo sabías cuando te casaste conmigo.

Después del desayuno, Sally regresó a la playa. Otis no quiso acompañarla, tenía que rezar de nuevo. Había algunas personas nadando y otras paseaban. Colocó su toalla verde junto a las dunas y se quitó el vestido. Debajo llevaba el bañador blanco, y corrió directamente hacia la orilla, se quitó las sandalias y se dirigió a las olas que rompían. El agua estaba fría, pero apretó los dientes y se lanzó hacia ellas. La paciencia era una virtud, pensó mientras nadaba a lo largo de la costa. Y Otis había sido paciente con ella. A su suegra le gustaba recordárselo a menudo, y su madre había estado de acuerdo con ella. La mayoría de las mujeres de su generación, bailarinas o no, habían dejado sus trabajos y carreras para cuidar de sus hogares después de casarse. Pero Otis había aceptado su deseo de continuar bailando en solitario tras su matrimonio. En cierto modo, era inusual. Quizá le tocaba a ella ahora ser paciente con él.

Quizá no importaba tanto. Su vida erótica nunca había sido muy animada. Sally nadó de vuelta y caminó por la arena. No se sentía paciente. Se agachó a buscar sus sandalias y se apresuró a la toalla. Podía sentir la ira hacia Otis revolviéndose en su interior. Quizá correr la apaciguaría. ¡En marcha! Conocía la zona como la palma de su mano, pero debería haber prestado más atención. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza y se olvidó del búnker de la Segunda Guerra Mundial semienterrado por el que tenía que pasar. El dedo del pie derecho chocó con el cemento. Perdió el equilibrio y cayó. Cuando un trozo roto de concha se enterró en su mano izquierda, dio un grito agudo y estridente.

Inmediatamente volvió a ponerse de pie. Era algo que las bailarinas tenían que ser capaces hacer, así que siguió corriendo y deseó que nadie hubiera visto su pequeño accidente. Luego vio la sangre que goteaba sobre la arena. No le dolía mucho, pero la sangre salía como una diminuta y roja cascada. ¿Cómo llegaría hasta la toalla sin dejar un dramático rastro rojo tras ella? Colocó la mano sobre la tela plisada de su bañador y de repente parecía que la habían apuñalado.

—Deja que te ayude, —sonó una profunda voz junto a ella.

Sally miró hacia arriba y vio los ojos de James Black.

—Los médicos encuentran pacientes en cualquier sitio, ¿eh? —Dijo intentando sonreír.

Él se desabrochó la camisa blanca de manga corta, se la quitó y le vendó la mano.

—La camisa se puede lavar. Su mano es más importante. Venga a casa y la curo.

—No, no pasa nada. No quiero molestarles a usted y a su mujer tan temprano. Ya me las arreglaré.

—Mi mujer está fuera varios días, así que no molesta a nadie, Sra. Bay. Vamos. ¿es aquella su toalla?

Sally asintió con la cabeza, pero aún dudaba. Él la agarró por el codo y la condujo con la autoridad serena de un médico. Sally podía sentir el calor que emanaba de su brazo y su torso desnudos. No estaba acostumbrada a que los médicos mostraran tanta piel. Y qué piel. El sutil y radiante moreno del sol y los firmes músculos y venas. El doctor Black era completamente diferente a Otis, y también era mucho más alto que sus compañeros de la compañía de ballet. Nunca había estado en Sea Room, la cabaña de Black. Había estado cerrada durante bastante tiempo, hasta que la joven esposa de James Black la había heredado de sus abuelos, casi al mismo tiempo en que se casaron.

Era una de las cabañas más pequeñas de la zona. Solo contaba con una habitación y una cocina y recibidor diminutos, aunque era muy luminosa y estaba muy bien ventilada y decorada con paredes en blanco, muebles claros y finas cortinas de encaje.

—Siéntese aquí, Sra. Bay, —le dijo Black señalando una silla de mimbre blanco.

Se dirigió hacia la cocina y Sally pudo oír cómo se lavaba las manos concienzudamente durante largo rato. Mientras, ella miraba la cabina. En la ventana había una pequeña colección de tipografías, todas azules. También había algunas piedras diminutas que a Sally le hubiera gustado echar un vistazo, pero no podía ir husmeando en la casa de un extraño, especialmente cuando solo era su paciente. En una de las paredes había una gran librería. Estaba repleta de libros, desde el suelo hasta el techo.

Black volvió con su maletín médico y se sentó junto a Sally en una silla. Le agarró la mano, le quitó el vendaje que le hizo con la camisa y le giró la mano, colocando la herida frente a la luz de la ventana. Con cuidado, se la limpió con agua, la examinó minuciosamente, buscó unas pinzas y hurgó en la herida. A Sally le costaba respirar, era doloroso.

—¡No se mueva! —Black le presionó la mano contra su abdomen, estabilizó su área de trabajo. Por lo general su danés era perfecto, pero Sally podía notar sus orígenes noruegos, por su pronunciación de las vocales. Aún tenía el torso al descubierto, y el pulgar y el antebrazo de Sally rozaban su piel desnuda y cálida. Podía sentir cómo su corazón latía, y estaba sudando. Apartó la mirada y echó un vistazo a la sala de estar, pero sus ojos volvieron a Black, aterrizaron en sus piernas. Llevaba pantalones de color caqui, sus muslos y pantorrillas estaban cubiertos de un vello rubio y claro, el mismo color que le cubría el pecho. Otis no tenía vello en el pecho, y el que tenía en los brazos y en las piernas era escaso y muy claro. Sally debía irse a casa.

—Creo que ya está bien, —dijo. —Quizás debería…

Se mareó, y su mano y brazo habían dejado unas manchas de sudor en el pecho y en el estómago de Black. La mano volvía a sangrar, y Black no tuvo tiempo de buscar un trozo de algodón. Tenía sangre sobre la piel, derramándose hacia el estómago y más allá del ombligo, llegando hasta sus pantalones, que inmediatamente absorbieron el líquido rojo.

—¿Está bien? —Preguntó bruscamente.

—Tiene que tumbarse. —Colocó el otro brazo de Sally sobre su hombro, le agarró la cintura y le levantó por las piernas.

La llevó hasta el otro extremo de la sala de estar y luego la tumbó en lo que a Sally le pareció que era el sofá, aunque resultó ser la cama de Black y su esposa, vestida con una manta gris y con grandes y blancas almohadas.

—No, no, estoy bien. No necesito tumbarme —dijo. —Y aún tengo el bañador húmedo, voy a estropear la cama.

—No puede desmayarse en el suelo. Se golpeará la cabeza, —dijo Black mientras le ponía las piernas sobre la cama y la acomodaba.

Black le había sujetado las piernas y los hombros con firmeza. Ahora agarró su maletín, una silla, y comenzó a tratar la herida de nuevo. Black olía a tabaco de pipa, a abeto y a algo que no podía identificar, pero resultaba bastante cómodo. Tenía finas líneas en la boca, cejas espesas y un mentón y nariz definidos. La piel de alrededor de sus ojos revelaba que había sonreído mucho, pero las bolsas bajo sus ojos decían otra cosa. Tonterías, habría dicho Otis. No puedes saber nada de la gente por sus bolsas bajo los ojos. Pero Sally no estaba de acuerdo.

Luego, por supuesto, estaban los ojos de James Black. Nunca antes había reparado en su color. Eran verdes, como los trozos de cristal que una vez halló en el suelo de bosque, junto a una vieja fábrica de vidrio del siglo XVI, con su antiguo novio. Nunca podría olvidar aquel día en el bosque, aunque esos trozos de cristal habían desparecido hacía mucho tiempo. Fue especial. Una conexión con el pasado, aunque fue más que eso, fue una conexión con la vida. Algo que no podía explicar, pero que podía sentir mientras buscaba vidrio verde bajo las grandes hayas. Y ahora ese mismo color volvía a ella. Reluciente y brillante en un par de ojos masculinos que observaban su mano herida.

Y ahí estaba ella, tumbada en bañador sobre su cama, mientras él llevaba bermudas y se ocupaba de su cuerpo. Sus manos eran grandes y fuertes, y Sally pudo vislumbrar una red de venas, vagamente verdes, bajo su piel morena. De repente, la mirada de Black cambió de dirección y se posó directamente en sus ojos, manteniendo el contacto visual. Sus ojos tenían el color más inusual y parecían saber algo de ella, algo que ni siquiera ella misma sabía.

—Ya está. —Black le dio la vuelta a su mano y ella pudo ver el apósito.

—Sigamos con cosas más placenteras, —dijo Black, sonriendo con su dientes blancos y rectos.

—¿Placenteras? —Tartamudeó Sally.

—Voy a preparar una taza de té.

—Oh, —sonrió vagamente.

—No, doctor Black, debería volver a casa. —Intentó levantarse.

—No, tiene que quedarse un rato. Aún está muy pálida, —dijo Black con firmeza.

Se retiró y Sally lo escuchó yendo de aquí para allá en la diminuta cocina.

Sally permaneció donde estaba. Sobre la cama había un estante con un gran tarro de Chanel No. 5 y pintura de uñas roja. También había otro tarro de Old Spice. Quizá ese era el olor que había percibido antes junto al doctor Black. El té que traía, en tazas grandes y de cerámica, olía de maravilla, pero las dejó sobre la mesa y se dirigió hacia la cama con las manos vacías. Se agachó y le tocó el hombro suavemente. Su rostro se acercó y Sally pudo sentir que su respiración se detenía.

—Aquí tiene otra herida, —dijo Black.

Sally exhaló y emitió un ligero suspiro. Él se quedó mirándola durante un largo rato. Luego, abrió su maletín, se agachó de nuevo, enjuagó la herida y puso un apósito. El olor era de Old Spice. Su respiración estaba frente al rostro y el cuello de Sally. Olía a menta fresca, pero también a un ser vivo y cálido. A hombre. Cuando terminó de vendar sus heridas, Sally se sentó sobresaltada. Se dirigió hacia la mesa, tomó una taza y dio un sorbo.

—Gracias por el café, —dijo Sally. Luego, agarró su vestido del perchero y se lo puso, pero le costó ponerse las sandalias.

Justo cuando cerró la puerta tras ella, oyó la voz de James Black,

—¿Tan malo soy haciendo té?

—Me caí en la playa, —dijo Sally cuando regresó a la cabina.

Otis se dio la vuelta en la silla. Sally señaló sus vendajes de la mano y del hombro.

—El doctor Black se acercó y me ayudó, —añadió.

—Gracias a Dios, —dijo Otis. —No puedes ir cayéndote así.

—Estaba corriendo.

—¿Por qué? Tienes que tener cuidado. —La miró con ojos preocupados.

El cabello castaño rojizo de Otis era del mismo color que las pecas de su nariz. Sally sonrió y se colocó detrás de la silla donde estaba sentado. Puso sus brazos alrededor de su pecho, besó su cabello, sus mejillas y luego deslizó las manos hacia abajo, sobre su pecho cubierto por la camisa. Otis se quedó paralizado, giró la cabeza y le retiró las manos.

—Sally. Ya sabes, celibato. Ya lo he empezado. —Levantó el periódico y comenzó a pasar las páginas.

—Es insoportable, —dijo Otis cuando Sally regresó de su paseo por la playa a la mañana siguiente.

—Hay alguien que no deja de llamar, pero cuelga cada vez que contesto al teléfono.

—Pues desenchúfalo, —dijo Sally.

—No, podría llamar alguien de la congregación. Podrían necesitarme. —Otis desapareció en la cocina y cerró la puerta tras él.

Aquella mañana no tomarían el desayuno juntos. Habían instalado un teléfono en la cabaña para la congregación. Sally hubiera preferido no tener ninguno. Una cabaña no era lugar donde tener un teléfono. Sin embargo, a menudo la congregación tenía problemas para manejar las cosas sin su carismático fundador, por lo que no tenía nada que decir al respecto. Sally se preparó una bandeja y se fue a la terraza. Se llevó consigo unas cuantas revistas sensacionalistas antiguas. Después, sonó el teléfono en la entrada. Otis no reaccionó, así que Sally se dispuso a responder.

—Soy James Black, —dijo la profunda voz a su oído. —Solo quería saber cómo se encontraba.

—No sabía que tenía teléfono en la cabaña, —dijo Sally.

—No lo tengo, —contestó Black. —He venido en bici hasta la cabina telefónica junto a la tienda.

La puerta de la oficina se abrió con un chasquido. Otis asomó la cabeza.

—¿Quién es? —Gritó con el ceño fruncido.

—Luego hablamos, —le dijo Black al oído. Luego se oyó un clic.

—Era alguien que se había equivocado, —dijo Sally, y colgó.

Otis desapareció de nuevo en su oficina. Sally no podía dejar de sonreír.

Más tarde, el mismo día, Sally paseaba junto a la heladería y vio por casualidad una postal de un San Bernardo vestido de médico. La compró, además de un sello, pidió prestado un bolígrafo Bic y escribió: —Olvidé darle las gracias por su ayuda. Así que, gracias. —No firmó. Anotó el nombre de James Black y su dirección, y la echó al buzón antes de tener tiempo de arrepentirse.

A la mañana siguiente el teléfono sonó de nuevo.

—De nada, —dijo James Black y colgó.

Sally rio en voz baja.

Después del café de esa tarde, Sally y Otis se fueron a pasear por la playa. Se detuvieron a contemplar el océano pálido y púrpura y las nubes rubíes que empañaban el sol; parecía una bola de seda carmesí que un niño emperador chino había arrojado hasta allí. A Otis no le gustaba cuando Sally decía ese tipo de cosas. La creación de Dios no es un juguete, solía decir. Pero sus rechazos y su proyecto de celibato se habían hundido en el estómago de Sally como duras bolas de hielo.

—También es por el niño, —exclamó. —Dijimos que intentaríamos ser padres cuando dejara el ballet.

—Han pasado años desde que lo hablamos, —dijo Otis. —Y pensaba que ahora querías dar clases. El Teatro te ofreció ese trabajo en la Academia de ballet y parecía que estabas pensando en aceptarlo.

—Podría dar clases hasta que el bebé naciera, y luego podría volver cuando tuviera 6 meses.

—¿Y quién se supone que cuidará del bebé entonces? ¿Crees que voy a tomarme un tiempo libre? —Dijo riendo.

—No, por supuesto que no. Pero podríamos contratar una canguro.

Otis suspiró profundamente.

—Esto no tiene sentido, Sally. Primero, querías pasar tus mejores años bailando, ahora quieres un niño pero no quieres cuidarlo tú sola, pues deseas enseñar a bailar a otras personas. Creo que no deberíamos ni intentarlo cuando no estás tan interesada. Ni ahora ni en dos años.

Aquella noche Sally se quedó a dormir en la habitación de invitados. Se sintió como si la hubieran apuñalado varias veces en la espalda cuando Otis de repente la criticó, criticó su pasado y todos sus planes y acuerdos. Sally se quedó mirando a la oscuridad mientras las olas del océano y los alaridos de las gaviotas actuaban como ruido de fondo para sus pensamientos, que giraban desvalidos en círculos.

En la habitación, Otis estaba frente a la ventana, contemplando el océano. Se fue a la cama, luego regresó a la ventana y después se dirigió hacia el tocador. Se hundió en la silla, se sentó allí y se secó el rostro. ¿Había sido excesivo con ella? Pero tenía que serlo. Le aterraba la idea de tener un hijo, especialmente si ella no se dedicaba a él en cuerpo y alma. Y su implicación no era digna de confianza. No tenía ni idea de lo que le ocurría. Últimamente se había estado sintiendo mal. Buscaba a Dios constantemente, leía la Biblia, rezaba, incluso leía sobre los santos católicos y otros cercanos a Nuestro Padre. Pero nada parecía funcionar.

Se volvió a levantar y, sin querer, se miró al espejo situado sobre la vieja bandeja de servicio. Sally siempre había dicho que era un hombre muy atractivo, pero cuando estudió su rostro no vio en él nada de hermoso. Vio una máscara que mantenía a todos engañados, pero no podía quitársela para ver qué había debajo. No tenía idea de cómo hacerlo.

A la mañana siguiente, Sally encontró una postal vacía. No podía enviar otra tarjeta, pues eso probablemente desconcertaría a la esposa de Black. Así que, aunque no había nada de malo en su relación con el doctor, puso la postal en un sobre que cerró cuidadosamente una vez que la escribió.

—¿Por qué no nos llamamos por nuestro nombre de pila?

Dos días más tarde, encontró en su buzón rojo un sobre con la caligrafía de James Black, la reconoció por las recetas de medicamentos. Había escritas unas cuantas palabras en un trozo de papel de rayas.

—Sí, Sally. ¿Te gustaría ir conmigo a la costa pasado mañana? Necesito algo de tiempo libre. Te esperaré en la casa amarilla junto a la pastelería a las ocho en punto.

—Hola, Sally, —dijo James cuando esta se subió a su Cabriolet gris claro. Nada parecía extraño, nada indicaba que su viaje a la costa fuera inusual. Era la primera vez que Sally le oyó decir su nombre, y su pronunciación de la S le hizo estremecerse. Pudo sentirlo en su piel, al igual que hubiera sentido su dedo acariciándole le mejilla, la cintura y la parte inferior de su estómago. Pero tenía que parar. Solo estaban pasando juntos un poco del tiempo libre. Eran amigos. Nada más que eso. Pero quizá no debería haber ido con él. Hay gente que podría malinterpretar la situación. Además, tampoco le había dicho a Otis la verdad. Le dijo que tomaría el bus a la ciudad para comprar algunas cosas y quizá vería una película.

James señaló un prado sin decir una palabra. Tres ciervos estaban pastando. Le lanzó una mirada directa y cálida. Sally se reclinó en el asiento, mientras disfrutaba del viento y del sonido de la alondra que se acercaba a ellos en breves ráfagas a través de las ventanas. Era tan fácil respirar.

Habían llegado a la cima del camino. Se quitó las sandalias y caminó hacia el agua. James la siguió y se detuvo junto a ella, con sus pantalones de lino arremangados. El mar del Norte y el Báltico se unían y bañaron sus pies.

Un poco más tarde, James se colocó tras ella. No la tocó. Inmóvil, Sally podía sentir la calidez que emanaba de su cuerpo.

—Aquí estamos, divididos en dos lugares, —dijo James.

—Sí, —respondió Sally. —Aquí estamos.

—¿Por qué necesitas tiempo libre? —Preguntó Sally mientras regresaban.

—Tina preferiría que fuera diferente, —contestó.

—Más fiestero, más animado, más urbano. Y tú, ¿por qué has venido conmigo?

—Otis también preferiría que fuera diferente. O que no existiera en absoluto. Siempre le molesto cuando quiero algo.

James la miró de manera tan obvia y directa que ella se dio cuenta. Él comprendió la mayor parte de lo que no fue capaz de decir en voz alta. Después de algunas rebanadas de pan, condujeron hacia el sur y dieron un lento paseo. Saber que tenían que volver era como esas mañanas de principios de agosto donde las telarañas cubiertas de rocío te señalan el final del verano. James le habló de su infancia en Oslo. Sally le habló de cuando actuó en Nueva York —y de que podría volver a enseñar—. Después, mencionó su anhelo de tener un hijo. James asintió.

—Entiendo que desees eso. —No dijo nada sobre la imposibilidad de conciliar un hijo y la enseñanza.

En lugar de eso, buscó su cartera y tomó una fotografía de su interior. En la imagen se veía a él sosteniendo a un niño. El pequeño parecía diminuto junto a su amplio torso, y su mirada era dulce.

—Es la hija de mi hermana.

Sally sintió una repentina necesidad de que James sostuviera a su hijo. Una locura, pensó poco después. Ella no tenía ningún hijo y, si lo tuviera, ¿por qué James lo sostendría?

—¿Vamos a nadar? —Preguntó James después de haber paseado durante un rato. —¿No has traído el bañador?

Sin pronunciar una palabra, Sally se desabrochó los botones superiores de la camisa y señaló lo que llevaba puesto. El rostro de James se ruborizó de inmediato, pero sonrió en cuanto se dio cuenta de que estaba señalando su bañador blanco.

—Eres una mujer preparada. Me gusta.

Ella rio.

El mar del Norte estaba frío al contacto con su piel, pero las olas eran agradables al chocar con su cuerpo. Ella y James estuvieron nadando un rato siguiendo la línea de la costa. Las brazadas del doctor eran largas y tranquilas. Ninguno de los dos se había llevado una toalla, así que se sentaron sobre la arena y dejaron que el sol les secase. Sally tenía su mano derecha junto a la mano izquierda de James. Solo unos pocos milímetros les separaban. Ella podía sentir el calor que emanaba de la piel de James. Ninguno de los dos hablaba. Quizá el silencio haría que el tiempo se detuviera.

Al final, James se levantó y le dijo que quizá deberían volver a casa. Se colocó el polo, se puso de espaldas a Sally y se bajó el bañador. Brevemente, ella pudo vislumbrar una oscura y densa sombra entre sus piernas, antes de que tuviera tiempo de apartar la mirada. Su pulso tembló y temía que él pudiera notarlo. Rápidamente, buscó su ropa y su bolso, y se fue tras un arbusto a cambiarse.

De camino al coche, James encontró una diminuta piedra. Un granito rojo con una línea enrollada que parecía una S. Se la entregó a Sally.

—S de Sally.

—Colecciono piedras en forma de letras, —dijo ella.

—¿En serio? Yo también. —James sonrió.

Cuando pasaron de vuelta, un cartel de ‘Se Vende’ colgaba de la ventana de una de las pequeñas casas, y ambos repararon en él simultáneamente. James disminuyó la velocidad y los dos miraban a través de las ventanas diminutas. En ese momento, un hombre salió por la puerta; el agente inmobiliario, a juzgar por el maletín. Probó suerte.

—¿Quiere ver la casa, señora? —Preguntó, levantando su sombrero ante ellos.

—Y su esposo también, por supuesto, —añadió.

Sally y James se miraron el uno al otro.

—El esposo dice que sí, —dijo James. —¿Y usted qué dice, señora?

Sally rio.

El agente inmobiliario siguió refiriéndose a ellos como marido y mujer. Estaban ilusionados. James golpeaba las paredes y comprobaba las bisagras, mientras que Sally probaba los desagües y las placas de cocción de los fogones. En algún momento, James colocó sus brazos sobre los hombros de Sally y le mostró la vista desde una de las habitaciones de la planta superior. Sally esperaba que el agente inmobiliario no pudiera oír su jadeo ni el pulso martilleante de James, que podía sentir sobre su mano y su brazo.

Cuando salieron de la casa con la tarjeta del agente en el bolsillo de James, caminaron juntos por la pequeña acera y, de repente, apareció. Era el meñique izquierdo de James junto al dedo derecho de Sally. Él no apartó la mano. Su dedo agarró al de Sally y lo sostuvo. Ambos miraban hacia adelante sin decir una palabra, solamente caminaban hacia el Citroën. Durante todo el viaje a casa permanecieron en silencio. La vida era liviana y burbujeante y, al mismo tiempo, parecía como una noche nublada de diciembre. James detuvo el coche junto a la pastelería, de manera que Sally pudiera caminar de vuelta a casa con discreción.