Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

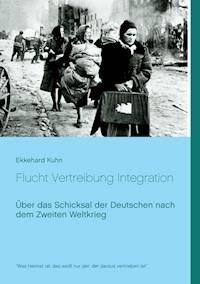

Nach der Niederlage des Hitlerreiches im Zweiten Weltkrieg wurden rund 15 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben: aus Ostdeutschland, der Tschechoslowakei, Osteuropa und Südosteuropa - in dieser Größenordnung ein Vorgang ohne Beispiel in der Geschichte. Die Menschen verloren ihre Heimat und Habe, mehr als 2 Millionen von ihnen auch das Leben, vor allem Frauen und Kinder. Millionen Vertriebene mussten im verkleinerten und zerstörten Deutschland im Westen Zuflucht finden. Die Integration der vielen Menschen war extrem schwierig. Dass aber die soziale, wirtschaftliche und politische Eingliederung von mehr als zehn Millionen Menschen in einem notleidenden Land gelang, ist das eigentliche Nachkriegswunder, neben dem so häufig zitierten und gepriesenen Wirtschaftswunder. Der Autor erzählt die Geschichte von Flucht, Vertreibung und Integration der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und will ihnen mit diesem Buch ein Denkmal setzen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus: Hilgemann: Atlas zur deutschen Zeitgeschichte 1918 – 1968/Piper Kartograf: Jürgen Taufmann

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 1 (Erika Steinbach)

Vorwort 2 (Horst Milde)

Einführung

Orientierung

Kurzrückblick

Der deutsche Osten und andere Vertreibungsgebiete

Vorgeschichte

Ursachen und Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs

Flucht und Vertreibung

Der Leidensweg der deutschen Bevölkerung

Anfang im Westen

Sturz ins Bodenlose und die Bitternis des Anfangs

Integration

Die Eingliederung der Heimatvertriebenen in den Jahren des Wiederaufbaus

Geschichte der deutschen Vertriebenen und ihrer Heimat:

Die Ostpreußen

Die Pommern

Die Ost-Brandenburger

Die Schlesier

Die Oberschlesier

Die Sudetendeutschen

Die Danziger

Die Westpreußen

Die Deutschbalten

Die Deutschen aus Litauen

Die Karpatendeutschen in der Slowakei

Die Buchenlanddeutschen

Weichsel-Warthe

Die Bessarabiendeutschen

Die Donauschwaben

Die Banater Schwaben

Die Deutschen in Ungarn

Die Sathmarer Schwaben

Die Siebenbürger Sachsen

Die Dobrudscha- und Bulgariendeutschen

Die Russlanddeutschen

Zeitzeugenfilme des Autors über die Vertreibungsgebiete

Die einzelnen Filme und ihre Kapitel

Ostpreußen

Pommern

Schlesien

Sudetenland

Danzig

Westpreußen

Deutschbalten

Wolfskinder in Litauen

Karpatendeutsche in der Slowakei: Zips

Hauerland

Bukowina

Wolhynien

Bessarabien

Donauschwaben: Slawonien

Banat (in Jugoslawien)

„Schwäbische Türkei“ in Ungarn

Banat (in Rumänien)

Siebenbürger Sachsen: Mittelsiebenbürgen

Nordsiebenbürgen

Russlanddeutsche

Zentrum gegen Vertreibungen (ZgV)

Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen (BdV) am 5. Mai 2015 in Berlin

20. Juni 2015: Ein nationaler Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung

Vermächtnis:

Aus dem Buch von Peter Glotz „Die Vertreibung – Böhmen als Lehrstück“

Nachwort und Ausblick

Anhang:

Zeittafel über die Geschichte vom ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart

Vorwort – Erika Steinbach

Erinnerung ist eine existenzielle Frage. „In Erinnerung bleiben“ bedeutet das Gedenken an den, der körperlich nicht mehr da ist. Die Erinnerung an das vormals Gewesene ist Ursprung unserer Kultur, ist wesentlicher Bestandteil unserer Zivilisation. Wer als Volk keine eigene Geschichte mehr hat, wird zum Strandgut der Gegenwart.

Wer aus der Geschichte und der Erinnerung daran herausfällt, verblasst in ein nebeliges Grau, verschwindet. In der römischen Antike gab es die Bestrafung der „damnatio memoriae“, die „Verdammung des Andenkens“. Unsere Vorfahren haben es nicht verdient, dass die viel-hundert-jährige Geschichte des deutschen Ostens und darüber hinaus der Deutschen im Osten vergessen werden. Die anderen, zumeist kleineren europäischen Völker, denen ihre übermächtigen und überheblichen Nachbarn die Auslöschung, die Tilgung als Tort angetan haben oder dies versuchten, haben es nicht verdient, dass diese Verbrechen, dass Flucht und Vertreibung vertuscht werden. Die größte dieser Opfergruppen ist die der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg. Aus den heutigen Generationen kann sich kaum noch jemand die Millionenströme vorstellen, die direktes Ergebnis des Verbrechens der Vertreibung waren. Die Grausamkeit der Begleitverbrechen wie Massenmord, Massentotschlag, massenhafte Folterungen, Massenvergewaltigungen, flächendeckende Plünderungen und Erniedrigungen aller Art übersteigen das heutige mitteleuropäische Vorstellungsvermögen.

Geht es uns allen besser, wenn wir die unangenehme Erinnerung ruhen, verschwinden lassen? Das Gegenteil ist der Fall. Ein Pflaster des Vergessens auf eine unverheilte Wunde hat immer traumatische Folgen. Lassen Sie uns die Opfer und ihre Nachkommen in die Arme schließen. Lassen Sie uns die liebevolle Erinnerung an die vergangene, alte Heimat wach halten. Sie ist unverzichtbarer Baustein unserer aller, altehrwürdigen europäischen Kultur. Lasst uns alle daran arbeiten, dass auch den heutigen Verbrechen der Vertreibung und den zukünftigen entschlossen entgegengetreten wird. Das geht nur, wenn wir das eigene, deutsche Schicksal der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vergessen. Dieses Buch ist ein wertvoller Beitrag dazu.

Erika Steinbach

Vorsitzende des Zentrums gegen Vertreibungen

Vorwort – Horst Milde

Die völkerrechtswidrige Vertreibung von Millionen Deutschen nach dem 2. Weltkrieg aus ihrer angestammten Heimat ist nach wie vor die größte Tragödie in der Geschichte unseres Volkes. Dennoch hat sie in seinem kollektiven Gedächtnis keinen angemessenen Platz gefunden. Hieran ändern auch anderslautende demoskopische Umfragen mit ihrer ihnen eigenen Gesetzmäßigkeit nichts. Wenn in unserer Gesellschaft die Vertreibung überhaupt ein Thema ist, dann zeigt sich oft genug mangelhaftes Wissen. Dafür gibt es Beweise genug. So die immer noch in der Gegenwart vielfach falsch benutzte Bezeichnung „Flüchtlinge“ anstatt „Vertriebene“, die voller Unkenntnis noch in jüngster Zeit öffentlich gemachte Aussage: „Zum Kriegsende folgten Flucht und Vertreibung der Deutschen aus „Polen“ nach Westdeutschland“ bis hin zu der langanhaltenden zähen Diskussion mit allen ihren beschämenden Begleitumständen um das „Zentrum gegen Vertreibungen“ und die Stiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“.

Dem steht gegenüber, dass es durchaus Interesse an der tragischen Thematik gibt. Vorwiegend junge Menschen wollen näheres über die Vertreibung erfahren, aber leider lassen die Lehrpläne der meisten Bundesländer dafür viel zu wenig Raum. Dankbar soll auch vermerkt werden, dass es Historiker, Publizisten, Heimatblätter, Museen bis hin zu ehrenamtlich geleitete und um ihre Existenz kämpfende ostdeutsche Heimatstuben gibt. Das aber alles in einem dieses bedeutenden Themas entsprechend viel zu geringen Maße. Alle, einschließlich der Landsmannschaften, die sich der, ich sage bewusst patriotischen Aufgabe stellen, die Erinnerung an Flucht, Vertreibung, an die verlorene Heimat und die damit verbundene Vernichtung deutscher Volksstämme mit ihrer Kultur nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sind verdienstvolle Sachwalter dieses unverzichtbaren Anliegens.

Ekkehard Kuhn, mit dem ich seit der Milleniumsfeier der Stadt Breslau im Jahre 2000 verbunden bin, widmet sich in überzeugender Weise dieser bedeutenden Aufgabe. Schon vorher verfolgte ich mit großer Sympathie seine publizistische Arbeit, seine Filme zur Zeitgeschichte und die dazugehörigen Begleitbücher. Dazu gehören „Schlesische Reise – 1000 Jahre Breslau“ sowie „Böhmen und Mähren – Im Herzen Europas“. Sie sind herausragende Beispiele. Mit dem jetzt vorliegenden Buch beweist er erneut, dass er zu den wenigen Journalisten gehört, die im Umgang mit der Vergangenheit und Gegenwart der ehemaligen deutschen Ostprovinzen und Siedlungsgebiete das was notwendig ist in einer realistischen, objektiven Weise sagt, was andere – aus welchen Gründen auch immer – nicht wissen, nicht wagen oder verschweigen. So ist auch dieses mit dem Herzen geschriebene Buch ein unverzichtbares Lehrbuch und kann in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ein besseres Werk, das nicht nur zum Verstehen, sondern auch zur Verständigung und Versöhnung aufruft, kann man sich nicht vorstellen.

Ich wünsche dem Buch eine weite öffentliche Aufmerksamkeit und eine große Verbreitung. Alle, die die Liebe zur deutschen und europäischen Geschichte nicht verloren haben, sind dazu aufgerufen.

Horst Milde

Landtagspräsident a. D.

Einführung

Nach der Niederlage des Hitlerreiches im Zweiten Weltkrieg wurden rund 15 Millionen Deutsche aus ihrer Heimat vertrieben: aus Ostdeutschland, der Tschechoslowakei, Osteuropa und Südosteuropa – in dieser Größenordnung ein Vorgang ohne Beispiel in der Geschichte.

Mehr als zwei Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, verloren bei diesem tragischen Geschehen ihr Leben – durch Hunger und Kälte, durch Krankheit und Mord. Die Rache der Sieger traf vor allem Unschuldige, die jetzt wegen des Unrechts und der Verbrechen des Hitler-Reiches leiden mussten. In das geschlagene und zerstörte Restdeutschland – die vier Besatzungszonen – strömten nach Kriegsende Millionen ohne Heimat und Habe. Stalin, der Hauptakteur der Vertreibung der Deutschen, hatte erwartet, dass die Entwurzelten im Westen zu einem sozialen und politischen Sprengsatz würden, der das Land ins Chaos stürzen und den Westen schwächen sollte.

Doch der Weg der vertriebenen Deutschen führte nicht in Aufruhr und Radikalität. Für das ihnen zugefügte Unrecht unternahmen sie keine Terrorakte wie z.B. die von den Israelis vertriebenen Palästinenser. Hätten sich die deutschen Vertriebenen wie sie verhalten, wäre in Mitteleuropa tatsächlich ein politisches Chaos entstanden. Aber die vertriebenen Deutschen durchbrachen die Kette der Gewalt. Sie verzichteten 1950 in der „Charta der Heimatvertriebenen“ feierlich auf Rache und Vergeltung. Ihr Leid trieb sie nicht in Radikalität oder Resignation, sondern es war ihnen Ansporn beim Wiederaufbau des Landes und ihrer eigenen Existenz. Dass die Politik Hitlers letztendlich die Ursache der Vertreibung und des Elends der Vertriebenen war, ist allein keine ausreichende Erklärung für das würdige und bewundernswerte Verhalten der deutschen Vertriebenen. Eine aus ihrem Leid entstehende Frustration hätte sich auch zu einem anarchischen Hass gegen das eigene Volk, gegen die Nicht-Vertriebenen auswachsen können. Warum sollten sie denn allein so hart für die Politik Hitlers büßen? Andere Bürger sollten da gefälligst mit bezahlen! Wenn nicht durch eigene Einsicht, dann durch Gewalt! Dass aber die soziale, wirtschaftliche und politische Eingliederung von mehr als zehn Millionen Menschen in einem notleidenden Land gelang, ist das eigentliche Nach kriegswunder, neben dem so häufig zitierten und gepriesenen deutschen Wirtschaftswunder. Es sind die zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingen: ohne die Mithilfe der Vertriebenen kein Wirtschaftswunder – ohne Wirtschaftswunder keine Lösung des Vertriebenenproblems. Hinter allen „Wundern“ stand jedoch die enorme Leistung der gesamten Bevölkerung.

Die „Wunder“ entstanden und bestanden vor allem aus unermüdlicher Arbeit, aus Fleiß, aus Energie, aus Einfallsreichtum, aus seelischer Größe, aus Stolz, aus Ehrgeiz, aus der Sorgekraft für Kinder – und nicht zuletzt auch aus kluger Politik. Die Eingliederung war aber vor allem die Leistung der Vertriebenen. Das kann nicht deutlich genug gesagt werden. Dies schmälert freilich nicht die Hilfe der Einheimischen, der einzelnen Menschen, der freien Wohlfahrtsverbände, der Kirchen, der Gemeinden, der Parteien.

Das Problem der Eingliederung der Vertriebenen bestand natürlich nicht nur in den westlichen Besatzungszonen – der späteren Bundesrepublik Deutschland. 1947 waren in der sowjetischen Besatzungszone – der späteren DDR – 3,9 Millionen Vertriebene registriert. Bezogen auf die ursprüngliche Bevölkerungszahl lag hier der Prozentsatz der Vertriebenen sogar noch höher. Freilich flohen sehr viele von ihnen später weiter nach Westen und vergrößerten hier die Schwierigkeiten der Aufnahme. In der sowjetischen Besatzungszone – später in der DDR – durfte das Schicksal der Vertriebenen nicht einmal beim richtigen Namen genannt werden, das Wort Vertreibung gab es offiziell nicht. Man sprach von Umsiedlung und Umsiedlern. Von Seiten der Besatzungsmächte war das freilich auch im Westen der offizielle Sprachgebrauch. Amerikaner und Briten hatten der Vertreibungsaktion Stalins zugestimmt. Das negative Wort Vertreibung hätte ihre Mitverantwortung nur noch stärker betont. Bei den Deutschen im Westen sprach man zunächst von Flüchtlingen, später von Heimatvertriebenen oder Vertriebenen. Auch wenn das Buch die Eingliederung der Vertriebenen als insgesamt große Leistung würdigt, so soll schon an dieser Stelle daran erinnert werden, dass – gleich in welcher Besatzungszone, ob später in der Bundesrepublik oder in der DDR – einige Menschen mit ihrem Los nicht fertig wurden und seelisch und körperlich verkümmerten. Manche setzten ihrem Leben sogar selbst ein Ende wie z.B. mein Onkel Reinhard Kuhn, ein ehemals reicher schlesischer Bauer, der nach Niedersachsen verschlagen wurde und in seinem Abschiedsbrief schrieb: „Seit dem Zusammenbruch bin ich ein wackliger Mann an Leib und Seele geworden. Leider gibt es keine Rettung für mich mehr, obgleich ich es in meinem Innern immer erhofft hatte: ein Zurück nach meiner lieben Heimat.“

Er hatte sich 1955 das Leben genommen, als es klar geworden war, dass man den Rückkehrbeteuerungen der Politiker nicht mehr Glauben schenken konnte.

Das Leid, das diese Deutschen in ihrer Heimat durch die Rache der Sieger und später in der Fremde erfahren mussten, ist heute kaum noch zu ermessen: der Verlust von Angehörigen durch Terror- und Mordakte, das Verlassenmüssen ihrer Heimat, das Nichtgelitten sein in ihrer neuen Umgebung, das häufige Unverständnis ihrer deutschen Landsleute im Westen, die sie „Polen“, „Zigeuner“ und dergleichen nannten.

An den Folgen von Vergewaltigungen und anderen Misshandlungen litten die Opfer körperlich und seelisch. Wer kann ermessen, was junge Frauen, selbst fast noch Kinder, seelisch auszuhalten hatten, die als Folge von Vergewaltigung Säuglinge zur Welt brachten, deren Väter die Notzuchttäter waren.

Die vielen Opfer dieser grausamen Zeit von Flucht und Vertreibung dürfen nicht vergessen werden – ebenso wie alle anderen Opfer des Krieges.

Wenn ihr Tod, ihr Leiden einen Sinn erhalten und behalten soll, dann muss die Erinnerung daran Ansporn zu Verständigung und zu Versöhnung, zur Bewahrung und zum Bau eines wirklichen Friedens sein. Die Erinnerung an das Vergangene soll zwischen den Völkern nicht alte Narben und Wunden aufreißen. Aber die wirkliche Geschichte, die Wahrheit muss genannt werden. Gerade heute, da nunmehr im Osten und bei uns neue Generationen herangewachsen sind, die das, was die Alten erleben und erleiden mussten, nicht wissen und begreifen können, ist eine saubere, faire Aufarbeitung dieser zeitgeschichtlichen Abläufe notwendig, auch zur Beurteilung politischer Vorgänge der Gegenwart.

Den Anlass zur Entstehung dieses Buches gab mir der Auftrag des „Zentrums gegen Vertreibungen“ Zeitzeugenfilme über das Schicksal von Vertriebenen zusammenzustellen. So sind mehr als 20 Filme über die verschiedenen Gebiete entstanden, aus denen Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Die Filmdokumente mit den Erzählungen der Betroffenen sollen an das bittere Schicksal der Vertreibung, des Heimatverlustes, der Entwurzelung und an die Schwierigkeiten des Neuanfangs im Westen erinnern. Die Herstellung der Filme, die für heutige und kommende Generationen diese Geschehnisse der deutschen Geschichte bewahren, war für mich eine besondere Aufgabe, der ich mich mit Engagement und Anteilnahme für das Los der betroffenen Menschen gewidmet habe. In den Filmen kommen – mit Ausnahme der Einleitung „Die Situation 1945“ – die Betroffenen ohne erklärenden Kommentar zu Wort. Ihre Erzählungen – mit ordnenden Zwischentiteln chronologisch gegliedert – stehen mit ihrem persönlichen Schicksal jeweils für sich und vermitteln ein berührendes Bild.

Für Interessierte, die mehr über die geschichtlichen Zusammenhänge und die Gebiete wissen wollen, aus denen Deutsche vertrieben wurden, schrieb ich dieses Buch.

Orientierung

Die Vertreibung der Deutschen aus ihren Herkunftsgebieten und ihre Eingliederung in den Besatzungszonen, in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR sind Kapitel der deutschen Geschichte, die nicht isoliert zu betrachten sind. Die Tragödie der Vertreibung hat ihre Ursachen, die primär in der Geschichte des „Dritten Reiches“ zu suchen sind, deren historische Wurzeln aber viel weiter zurückreichen. Der Schlüssel zum Verständnis der Vorgänge, die zu beschreiben sind, liegt also in der Geschichte. Doch nach der Katastrophe des Hitler-Reiches haben sich die Deutschen mit ihrer Geschichte schwer getan. Vergangenheitsbewältigung fand vielfach in Form von Geschichtsverdrängung statt. Aber die Geschichte eines Volkes ist immer zugleich Auftrag für die Gestaltung der Zukunft und wer Zukunft gestalten will, darf sich der Geschichte nicht verschließen. Der Philosoph Karl Jaspers schreibt in seinem Buch „Vom Ursprung und Ziel der Geschichte:“Wohin ich gehöre, wofür ich lebe, das erfahre ich erst im Spiegel der Geschichte.“ In einer freien Gesellschaft ist die Beschäftigung mit den Wahrheiten der Geschichte – ihren positiven wie negativen Seiten – eine der edelsten und wichtigsten Tätigkeiten. Denn: „Es gibt keinen Weg um die Welt herum, sondern nur durch die Welt, keinen Weg um die Geschichte herum, sondern nur durch die Geschichte.“ (Karl Jaspers)

Eine der wichtigsten Anforderungen der deutschen Geschichte an die Deutschen ist im Hinblick auf das nationale Selbstverständnis: Maß und Mitte zu finden. Entweder hat sich unser Volk über andere Völker erhoben und ist in seiner Mehrheit der Hybris eines „Führers“ gefolgt (siehe „Drittes Reich“) oder es besitzt überhaupt keinen Nationalstolz mehr, wie es heute bei vielen Deutschen der Fall ist. Ein gesundes Nationalbewusstsein, das den Eigenwert seines Volkes ganz natürlich begreift, ist fernab von allem übersteigerten Nationalismus. Ein Mensch, der sich nicht selbst achtet, ist zu keiner echten Partnerschaft fähig. Ein Volks, das kein Selbstwertgefühl besitzt, ist für andere Völker ebenso ein fragwürdiger Bundesgenosse. Ein nationalbewusster Deutscher steht nicht gegen die europäische Einigung. Ein überzeugter Europäer steht nicht gegen die Interessen seiner eigenen Nation. Das eine braucht das andere nicht auszuschließen, wie oft kurzsichtig behauptet wird. Die Zeiten nur nationalstaatlichen Denkens und Handels sind freilich vorbei. Nationale Selbstverleugnung – wie sie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg übten – ist ebenso abwegig wie der nationalistische Größenwahn in Adolf Hitlers „Drittem Reich“, der die Deutschen in ihre größte Katastrophe stürzte. Selbstverleugnung und Selbstüberhebung – beides ist eine Form von Hybris, nur mit verändertem Vorzeichen.

Richtig verstandenes Nationalbewusstsein heißt Wissen um die Geschichte seiner Nation, die Höhen und Tiefen mit einschließt, heißt Stolz und Trauer zugleich. Nationalbewusstsein heißt Interesse an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Nation.

Dass die Deutschen sich wieder mehr ihren nationalen Symbolen zuwenden, dass zum Beispiel die Hymne wieder mehr gespielt und gesungen wird, ist nicht zu beargwöhnen. Es zeigt, dass das Pendel aus dem Extrem der unglaubwürdigen Geschichtslosigkeit zurückschlägt. Wenn sich der Patriotismus der Deutschen mit dem Wissen um die Ideale der Demokratie und ihre historische Tradition verknüpft, besteht keine Gefahr, dass ein neu empfundenes Nationalbewusstsein wieder in das andere Extrem eines übersteigerten Nationalismus ausschlägt. Gerade ein aus dem Wissen um die Geschichte und Tradition des eigenen Landes gebildetes Nationalbewusstsein ist der beste Schutz gegen alle Verlockungen einer nationalistischen Überheblichkeit, gegen alle Verführungen von „Führern“.

Die deutschen Vertriebenen, die durch den Ausgang des Zweiten Weltkrieges und durch die Hybris zweier Führer wie Hitler und Stalin am meisten zu leiden hatten, haben den Atem der Geschichte am deutlichsten gespürt. Die Auswirkungen reichen bis zu ihren Nachkommen in die Gegenwart und weiter in die Zukunft. Die Vertriebenen und ihre Nachkommen waren und sind von der großen Politik direkt betroffen. Keine Gruppe hat so wie sie die Lehren aus der Geschichte gezogen. Sie waren die größten Verlierer und sind vielleicht, was ihre politische Reife angeht, die größten Gewinner. Ihr Verhalten ist für die deutsche und europäische Geschichte unschätzbar. Die Auswirkungen daraus dauern noch an.

Kurzrückblick

Der deutsche Osten und andere Vertreibungsgebiete

Dieses Kapitel soll einen Überblick über alle Gebiete geben, aus denen Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Alle Zahlenangaben entsprechen, soweit nichts anderes vermerkt ist, dem Stand von 1937 (vor dem Krieg).

Die deutschen Ostprovinzen

Die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße, also Ostpreußen, Ostpommern, Ostbrandenburg und Schlesien, umfassten ungefähr 110.000 Quadratkilometer, d.h. sie bildeten zusammen etwa ein Viertel der Fläche Deutschlands. Mit einer Bevölkerung von 9,5 Millionen (1939) waren diese Gebiete im Durchschnitt dünner besiedelt als andere deutsche Regionen. Teile Schlesiens bildeten hier die Ausnahme.

Ostpreußen

Ostpreußen war der nordöstlichste Teil des Deutschen Reiches. Seit dem Versailler Vertrag von 1919/20 war diese Provinz vom übrigen Reichsgebiet durch den sogenannten „Polnischen Korridor“ getrennt. Westpreußen war bis auf einen Rest dem polnischen Staat zugeteilt, der damals neu gegründet worden war. Mit einer Fläche von ca. 39.000 Quadratkilometern war Ostpreußen größer als das heutige Bundesland Nordrhein-Westfalen, hatte aber nur rund 2,5 Millionen Einwohner. Hauptstadt der Provinz war Königsberg, das seit 1701 Krönungsstadt der preußischen Könige war und vor dem Zweiten Weltkrieg etwa 350.000 Einwohner zählte. Das Gesicht der Landschaft ist von der Eiszeit geprägt. Das „Ostpreußenlied“ nennt es „das Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen“. Die ostpreußische Küstenlandschaft ist, wie auch die von Pommern, von besonderem Reiz. Lange schmale Landzungen (Nehrungen) liegen zwischen der offenen Ostsee und dem Festland. Sie begrenzen das „Frische“ und das „Kurische Haff“, die wie große Binnenseen erscheinen.

Ursprünglich war Ostpreußen von den baltischen Stämmen der Pruzzen besiedelt, einem sesshaften Bauernvolk. Von ihnen ist der Name des späteren Preußen abgeleitet. Als zwischen Pruzzen und Polen immer heftigere Fehden entbrannten, rief im Jahre 1225 Herzog Konrad von Masowien den Deutschen Orden um Hilfe an und trat ihn für den Schutz seiner Nordgrenze das Kulmer Land östlich des Weichselbogens ab. Nachdem der Orden von Kaiser und Papst das Recht erhalten hatte, erobertes Land in seinen Besitz zu nehmen, war der Anreiz zur Unterwerfung der Pruzzen gegeben. Die Ordensritter schufen sich ihren eigenen Staat. Nach dem Übertritt von Albrecht von Hohenzollern zum evangelischen Glauben verwandelte der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens das geistliche Staatswesen in ein weltliches Herzogtum. Mit der Krönung Friedrich I. zum König in Preußen 1701 in Königsberg wurde der Name Preußen auf den gesamten brandenburgischpreußischen Staat der Hohenzollern-Dynastie übertragen.

Der 1918 wieder gegründete polnische Staat behauptete, der südliche Teil Ostpreußens sei polnisch besiedelt. Die Volksabstimmung von 1920 brachte aber den Polen eine große Niederlage bei: 97,8 % stimmten für einen Verbleib bei Deutschland.

Das Memelgebiet, das sich nordöstlich um Ostpreußen anschloss, war seit 1919 dem Völkerbund unterstellt, ein französischer Präfekt übte die Obergewalt aus. Im Januar 1923 unternahm Litauen einen bewaffneten Einfall. Das 1924 von der Botschafterkonferenz in Paris geschaffene Memelstatut anerkannte die litauische Souveränität über dieses Land.

Pommern

Mit rund 38.000 Quadratkilometern war Pommern größer als die heutigen Bundesländer Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Die Oder trennte das westliche Vorpommern vom östlichen Hinterpommern, das flächenmäßig etwas größer als Belgien war. Ostpommern hatte 1937 etwa 1,9 Millionen Einwohner. Der Name Pommern stammt vom slawischen „po morje“ ab und bedeutet „am Meer“.

Das Land besaß mit 465 km die größte Küstenlänge aller deutschen Länder. Moränen der Eiszeit haben das Land geprägt. Viele Seen und bewaldete Berge, aber vor allem die vielen Badeorte an der Küste waren beliebte Ausflugsziele. Pommern ist im wesentlichen ein Land des Ackerbaus, der Viehzucht und der Fortwirtschaft. Hauptstadt des Landes war Stettin mit 380.000 Einwohnern (1939). Bis 1945 war Stettin auch der wichtigste deutsche Ostseehafen. Die Deutschen wanderten mit Beginn des 13. Jahrhunderts aus Niedersachsen, Westfalen, Friesland und dem Niederrhein in Pommern ein und vermischten sich mit der slawischen Bevölkerung. 1637 starb mit Herzog Bogislaw XIV. schließlich das alte Herzoggeschlecht aus. Vorpommern gehörte nach dem Dreißigjährigen Krieg längere Zeit zu Schweden. 1815 wurde auf dem Wiener Kongress das letzte schwedisch gebliebene Stück Pommerns, „Schwedisch Vorpommern“, dem preußischen Staat zugesprochen. 1816 wurde dann die preußische Provinz Pommern geschaffen.

Ostbrandenburg

Etwa ein Drittel der preußischen Provinz Brandenburg lag östlich der Oder. Ostbrandenburg, mit 12.000 Quadratkilometer fast so groß wie heute das Bundesland Schleswig Holstein, hatte 1937 etwa 640.000 Einwohner.

An der Oder, der Görlitzer Neiße und an der Warthe liegen die wichtigsten Städte: Frankfurt an der Oder, Guben, Forst, Landsberg und Küstrin. Im wesentlichen ist Ostbrandenburg ein Bauernland. Die wichtigste industrielle Erwerbsquelle war die Textilindustrie, in Guben war vor allem die Hutherstellung bedeutsam.

Schlesien

Schlesien, Nieder- und Oberschlesien, ist mit 33.000 Quadratkilometern ungefähr so groß wie die Niederlande oder das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mit 4,6 Millionen Einwohnern (1939) war es die bevölkerungsreichste deutsche Ostprovinz.

Die schlesische Tieflandbucht rechts und links der Oder bildet den Kern des Landes. Im Südwesten und Süden liegt ein Kranz von Mittelgebirgen, der sich im Riesengebirge mit der Schneekoppe bis zu einer Höhe von 1603 Metern erhebt. Die Hauptstadt Breslau war mit 630.000 Einwohnern (1939) neben Berlin die größte deutsche Stadt östlich der Elbe.

Schlesien hat seinen Namen nach der hauptsächlich in Deutschland bekannten Theorie vom wandalischen Stamm der Silinger, die um die Zeitenwende das Land rund 500 Jahre im Besitz hatten. Eine andere Theorie führt den Namen Schlesien auf das slawische Wort „zleza“ für feucht zurück. Ab Ende des 6. Jahrhunderts drangen von Süden und Osten Slawen in das Land. Sie kamen im 9. Jahrhundert unter die Herrschaft von Böhmen. Lange Zeit war das Oderland Zankapfel zwischen Böhmen und Polen. Im Jahre 1146 wurde der erste schlesische Herzog aus dem polnischen Piastenhause Wladislaw von seinem Bruder vertrieben. 1163 kehrten seine Söhne mit Unterstützung des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa zurück. Sie heirateten deutsche Frauen und zogen deutsche Ritter und Mönche, Kaufleute, Handwerker und Bauern in ihr Land.

Aus eingewanderten Deutschen und eingesessenen Slawen entwickelte sich der ostdeutsche Stamm der Schlesier. (Auch die Stämme der Ost- und Westpreußen und der Pommern waren aus einer Verbindung der einheimischen Bevölkerung mit den eingewanderten Deutschen entstanden.) Im Vertrag von Trentschin verzichtete im Jahre 1335 der polnische König Kasimir III. für „ewige Zeiten“ auf Schlesien, das fortan zur böhmischen Krone gehörte. 1526 erbten die Habsburger die Herrschaft über Schlesien.

Mit drei Angriffskriegen gelang es Friedrich II. von Preußen, Schlesien, das damals die bestentwickelte und industriereichste Provinz der Habsburger Monarchie war, der Hoheit Wiens zu entreißen. Damit ging gleichzeitig die deutsche Bevölkerungsmehrheit in Böhmen verloren.

Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland trotz einer für das Reich positiv ausgefallenen Volksabstimmung 1922 den wertvollsten Teil des oberschlesischen Industriegebiets an Polen abtreten.

Hauptstadt der Provinz Oberschlesiens war seit 1922 Oppeln.

Grenzmark Posen-Westpreußen

Mit einer Fläche von rund 8.000 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von rund 350.000 (1939) war die Grenzmark Posen-Westpreußen die kleinste und am dünnsten besiedelte preußische Provinz. Sie ist 1922 aus den restlichen beim Deutschen Reich verbliebenen Gebieten der an Polen abgetretenen Provinzen Posen und Westpreußen gebildet worden.

Sie umfasste keinen geschlossenen geographischen Raum. Die Haupterwerbsquelle war die Land- und Forstwirtschaft. Die einzige größere Stadt war Schneidemühl mit 46.000 Einwohnern (1939). Sie galt als eine der modernsten Städte des deutschen Ostens.

Gebiete, die 1937 nicht zum Deutschen Reich gehörten

Deutsche in Polen

Westpreußen, zwischen Pommern und Ostpreußen links und rechts der unteren Weichsel gelegen, war bis 1920 preußische Provinz mit der Hauptstadt Danzig. 1920 wurde es auf Geheiß der Siegermächte des Ersten Weltkriegs aufgeteilt. Der östliche Teil kam an Ostpreußen. Der größte Teil – das Mittelstück – wurde als „Korridor“ Teil der Republik Polen. Bis 1929 flohen aus dem nun polnischen Westpreußen rund 500.000 Deutsche, die mit ihrer starken Benachteiligung unter der polnischen Verwaltung nicht einverstanden waren.

Danzig – die bisherige Hauptstadt der Provinz Westpreußen – wurde mit einem kleinen Hinterland „Freie Stadt“ unter dem Schutz des Völkerbundes. 1939 hatte es 380.000 Einwohner.

Geschichtlich gab es in der Entwicklung zunächst keine Unterschiede zwischen West- und Ostpreußen. Eingewanderte Deutsche und Einheimische wuchsen hier wie dort zu einem neuen Stamm der Preußen zusammen.

Nach den Aufständen des preußischen Landadels und der meisten Städte gegen den Deutschen Orden wurde Mitte des 16. Jahrhunderts Preußen zerrissen. Während der östliche Teil beim Orden blieb (Ostpreußen), kam der westliche Teil (Westpreußen) unter die Oberhoheit des Königs von Polen. 1772 wurde Westpreußen durch Friedrich den Großen wieder mit Ostpreußen im brandenburgisch-preußischen Staat vereinigt. Das Diktat von Versailles zerriss das Preußenland und sprach den größten Teil Westpreußens Polen zu. Westpreußen war der Bevölkerung nach in weiten Teilen durch das Streu-Deutschtum gekennzeichnet – deutsche Sprachinseln in einem von Polen besiedelten Raum.

Im polnischen Teil Oberschlesiens, im Teschener Gebiet, in Mittel- und Ostpolen, in Galizien und im Olsagebiet zur tschechischen Grenze lebte 1939 etwa eine Million Deutsche.

Deutsche im Baltikum

In den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die nach dem Ersten Weltkrieg als selbständige Staaten entstanden, und im Memelland, das ab 1924 zu Litauen gehörte, lebten 1939 etwa 250.000 Deutsche. Als mit dem Hitler-Stalin-Pakt die baltischen Staaten in den Herrschaftsbereich der Sowjetunion übergingen, wurden ca. 130.000 Deutsche aus diesen Staaten nach Westen umgesiedelt.

Deutsche in der Sowjetunion

Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges schätzte man den Anteil der Deutschen in der Sowjetunion auf eineinhalb bis zwei Millionen. Im 18. Jahrhundert vor allem sind Deutsche in Russland eingewandert. Ein „Wolgadeutsches Autonomes Gebiet“ hatte bis 1941 – bis zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion – eine gewisse Selbständigkeit. Deutsche Volkstumsinseln gab es bis zur Verfolgung durch Stalin auch auf der Krim, in Bessarabien, im Kaukasus, am Bug, am Schwarzen Meer und anderswo. Das Los der Russlanddeutschen war nach dem Überfall des Hitler-Reiches auf die Sowjetunion besonders schlimm. Sie wurden auf Befehl Stalins nach Sibirien, Kasachstan und in andere Gebiete umgesiedelt und zerstreut. Viele von ihnen fielen dem Stalin-Terror zum Opfer.

Deutsche in der Tschechoslowakei

In der Tschechoslowakei lebten 1937 ca. 3,5 Millionen Deutsche. Die sogenannten „Sudetendeutschen“ waren die größte Gruppe der außerhalb des Reiches lebenden Deutschen. Sie bildeten keinen geschlossenen Volksstamm, sondern waren jeweils stammesverwandt mit ihren reichsdeutschen oder österreichischen Nachbarn und hatten auch ihren Dialekt. So sprachen die Deutschen im Egerland nordbayerisch, die Deutschen in der Gegend um Reichenberg oder Gablonz ein Schlesisch, wie es in der Oberlausitz jenseits des Gebirgskammes gesprochen wurde. Neben den durchgehend deutsch besiedelten Randgebieten gab es in der Tschechoslowakei noch deutsche Volkstumsinseln, so die von Iglau, von Zwittau, Inseln um Brünn, Pilsen und andere. Auch in der Slowakei gab es alte deutsche Siedlungsinseln wie z.B. die Zips und das Hauerland.

In den sudetendeutschen Gebieten blühten hochentwickelte Industrien, die Weltruf hatten. Solange Böhmen zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte, empfanden die deutschen Einwohner mehr „gesamtdeutsch“ als „böhmisch“ oder „sudetendeutsch“. Erst nach der Errichtung der Tschechoslowakischen Republik, die ohne Beteiligung der Deutschen erfolgte, begannen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen mit dem tschechischen nationalstaatlichen Zentralismus. Jetzt erst setzte sich der Sammelbegriff „Sudetendeutsche“ durch. Das Modell einer „neuen Schweiz“, wie es die tschechischen Politiker Masaryk und Benesch angekündigt hatten, wurde niemals verwirklicht. Im Münchner Abkommen 1938 billigten die Westmächte auf Hitlers Drängen und Drohen die erzwungene Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich.

Deutsche in Ungarn, Rumänien und Jugoslawien

In Ungarn lebten vor dem Zweiten Weltkrieg ca. 620.000, in Rumänien ca. 780.000, in Jugoslawien 530.000 Deutsche. Die Donauschwaben bildeten mit mehr als einer Million, verteilt auf die obengenannten Länder, die größte deutsche Volksgruppe in Südosteuropa.

Nach der Befreiung des Ungarnlandes von der Türkenherrschaft strömten deutsche Bauern vor allem aus Süddeutschland nach Südosten. Sie „strömten“ im wahren Sinn des Wortes, denn sie fuhren die Donau hinab auf Schiffen, den „Ulmer Schachteln“ oder „Kehlheimer Plätten“. Die „Schwaben“ ließen sich in geschlossenen Siedlungsgebieten nieder. Die bekanntesten: das Gebiet im südwestlichen Ungarischen Mittelgebirge zwischen Raab, Plattensee und Donauknie (1941 ca. 68.000 Deutsche). Die sogenannte Schwäbische Türkei südlich des Plattensees zählte ca. 130.000 Deutsche, Slawonien zwischen Save und Drau 70.000, östlich davon Syrmien ebenfalls 70.000. Die größten Siedlungsgebiete waren die Batschka mit ca. 200.000 und das Banat mit ca. 400.000 Deutschen, das sich westlich und östlich der jugoslawischrumänischen Grenze erstreckte.

Das älteste Siedlungsgebiet der Deutschen in Südosteuropa war Siebenbürgen (1941 250.000 Deutsche). Auf Wunsch des ungarischen Königs siedelten die Siebenbürger Sachsen hier schon ab dem Jahre 1141 auf sogenannten „Königsboden“, d.h. sie erhielten vom ungarischen König Ackerland mit besonderen Rechten zu Lehen. Ein anderes altes Siedlungsgebiet war die Bukowina oder „Buchenland“ mit 80.000 Deutschen. Ein kleines Gebiet war die Dobrudscha mit rund 15.000 Deutschstämmigen südlich der Donaumündung am Schwarzen Meer. Im Nordwesten Siebenbürgens siedelten um die Stadt Sathmar die Sathmarer Schwaben (1920 ca. 47.000).

Vorgeschichte

Ursachen und Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs

Mehr als zehn Millionen Deutsche in Ostdeutschland und mehr als sieben Millionen Deutsche in Staaten Ost-, Mittel- und Südosteuropa würden noch ihre seit Jahrhunderten angestammte Heimat bewohnen können ohne den Aufstieg Adolf Hitlers und dessen rücksichtslose Politik, die unter dem Schlagwort „Volk ohne Raum“ auf gewaltsame Eroberung zu Lasten der Nachbarvölker ausging.

Auch wenn Stalin im besonderen und mit ihm die Amerikaner und Briten als Mitschuldige die Vertreibung der Deutschen besorgten – ohne die Vorgeschichte der Hitler-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges wäre es nicht zu dieser Tragödie gekommen. Ohne Hitlers Polenfeldzug nach dem Hitler-Stalin-Pakt, der einen Interessenausgleich zwischen den Diktatoren in Polen und im Baltikum brachte, hätte Stalin wohl kaum Ostpolen an sich gerissen. Die spätere Vertreibung der Polen aus dem von den Sowjets okkupierten Ostgebieten in die wiederum von den Deutschen zu räumenden Ostgebiete Deutschlands ist ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Nutznießer der Westverschiebung Polens war vor allem die Sowjetunion, die es den Polen gestattete, sich als Ausgleich für ihre Gebietsansprüche auf Kosten Deutschlands schadlos zu halten. Der kriegerischen Ausdehnung nach Osten folgte nun sogar die Verkleinerung der Fläche, die dem deutschen Volk als Siedlungsraum zur Verfügung stand.

Trauer und Empörung über den Verlust des deutschen Ostens, der Heimat für so viele Menschen in anderen Ländern, verlangen aber eine gerechte Beurteilung der Ursachen. Schon 1946 sage Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident der Bundesrepublik: „Mit kalter Klarheit muss ausgesprochen werden, dass dieser Krieg von Deutschland verursacht und in seiner Führungsschicht gewollt worden ist; ohne dieses deutliche Aussprechen verlieren wir die Basis unter uns selber.“

Aber so wie die Vertreibung der Deutschen ihre Vorgeschichte vor allem in Hitler hat, so hat auch Hitler seine Vorgeschichte. Verkürzt darf festgestellt werden, dass Hitler ohne zwei von außen kommende Ereignisse wohl kaum an die Macht gekommen wäre: den Vertrag von Versailles und die Weltwirtschaftskrise. Treffend schrieb Theodor Heuss schon 1932 in seinem Buch „Hitlers Weg“: „Die Geburtsstunde der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München sondern Versailles.“ Das Friedensdiktat von Versailles stand am Ende eines Krieges, an dem Deutschland die Alleinschuld zugewiesen wurde. In Wahrheit war die Vorgeschichte dieser Katastrophe viel zu kompliziert, als dass man sie mit einer derart banalen Schuldzuweisung hätte erklären können.

Es gibt keinen Zweifel, dass der Erste Weltkrieg zwar von keiner der beteiligten Mächte wirklich gewollt, aber von allen Seiten in Kauf genommen wurde. Später erklärte der britische Kriegsminister und Premier Lloyd George: „Wir sind alle in den Krieg hineingeschlittert.“

Auch der australische Historiker Christopher Clark hebt in seinem aktuell erschienenen Buch „Die Schlafwandler“ keinen besonderen Schuldigen des Ersten Weltkrieges hervor. Vielmehr hätten sich alle damals verantwortlichen Politiker wie Schlafwandler verhalten, die auf einem Seil über den Abgrund balancierten bis ihr Gleichgewicht jäh zusammen brach. Über den anteiligen Grad der Kriegsschuld ließe sich trotz aller neuen Erkenntnisse noch debattieren. Fest steht, dass die vertragliche Fixierung der deutschen Alleinschuld am Ersten Weltkrieg in erster Linie dem Zweck diente, die harten Friedensbedingungen zu rechtfertigen. Von der deutschen Öffentlichkeit wurde sie als nationale Demütigung empfunden, die dem nationalistischen Radikalismus in verhängnisvoller Weise die Türen öffnete.

Neben der Zahlung von riesigen Reparationen, der Besetzung des Rheinlandes und dem Verlust der Kolonien musste Deutschland Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 70.000 Quadratkilometern abtreten – eine Fläche von der heutigen Größe des Freistaates Bayern. Elsass-Lothringen wurde wieder französisch, Posen und Westpreußen gingen an Polen verloren. Danzig wurde „Freie Stadt“ unter dem Schutz des Völkerbundes. Das Memelgebiet wurde der Kontrolle der alliierten Mächte unterstellt. In Oberschlesien, im südlichen und westlichen Ostpreußen und in Teilen Westpreußens sollten Abstimmungen über die staatliche Zugehörigkeit der Gebiete entscheiden. Die Abstimmungen am 11. Juli 1920 ergaben in Ostpreußen 97,8 in Westpreußen 92,5 für Deutschland. Am 16. August 1920 wurden diese Abstimmungsgebiete bis auf einen Teil am Weichselufer an Deutschland zurückgegeben.

In Oberschlesien stimmten am 20. März 1921 59,64 % für das Verbleiben bei Deutschland 40,36 % für den Anschluss an Polen. Über das Ergebnis enttäuschte Polen begannen am 2. Mai 1921 einen blutigen Aufstand für ein polnisches Oberschlesien, der nur unter großen Verlusten von deutschen Selbstschutzverbänden niedergeschlagen werden konnte. Ostoberschlesien wurde 1922 trotz des Votums dem polnischen Staat zugeschlagen.

Durch die Grenzziehungen des Versailler Vertrages bzw. deren Folgewirkungen entstanden neue Probleme durch nationale Minderheiten. Da die Grenzziehungen der Pariser Verträge so viele Deutsche außerhalb der Grenzen von Deutschland und Österreich beließen, versuchten die Siegermächte im Rahmen des Völkerbundes mögliche Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen durch Minderheitenschutzverträge zu verhindern. Polen und die Tschechoslowakei fanden an diesen Verträgen jedoch keinen Gefallen, sondern hielten sie für eine unerträgliche Beeinträchtigung ihrer nationalen Souveränität.

Polen und Tschechen empfanden vor allem die deutsche Minderheit als illoyale „Fünfte Kolonne“. Die Deutschen wiederum beklagten ihre Benachteiligung und Unterdrückung und richteten fortlaufend Beschwerden an den Völkerbund. Die Benachteiligung der deutschen Minderheiten und ihre mangelnde Staatstreue bildeten einen Teufelskreis, der schließlich das ganze Minderheitenschutzsystem des Völkerbundes vernichtete.