Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Hartmut Engler hat einen Traum, in dem ihm ein engelgleiches Wesen den Auftrag erteilt, die Friedensformel zu finden, mit der Kriege in der Welt verhindert werden können. Er beginnt seine Suche, die wie in einem Märchen mit einer Lösung endet. Unterbrochen mit Schilderungen seines Lebens und das seiner Familie im Kontext der Gegenwart

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 518

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dem Schicksal der Erde

und seinen Menschen

gewidmet

Inhaltsverzeichnis

Der Auftrag

Der Traum aus der Kindheit

Erfüllung: Die deutsche Vereinigung

Rettung nach Kriegsende

Moskau 1976

150 Jahre Hambacher Fest Hambacher Aufruf 1982

Recherchen in Leningrad 1

Zwischenkapitel: Gesundheit

Recherchen in Leningrad 2

Dreh in Leningrad und Moskau

Begegnung mit Professor Daschitschew

Der „Eiserne Vorhang“ bekommt Risse

Dreh in Georgien

Der Stalin-Film läuft im ZDF, dabei bricht in Berlin die Mauer

Die Nacht der deutschen Einheit

Dreh mit Michail Gorbatschow in Moskau

Die Rolle von Nikolai Portugalow

Frühling im Walluftal

Der Weg zur Einheit

Die „Charta von Paris“

Spaziergang am Rheinufer

Die „Charta von Paris verhindert keine Jugoslawienkriege

Der Plan 80. Geburtstag in Meran, Geschichte Südtirols, Erzherzog Johann

Blättern im Lieblingsbuch

Geschichte Südtirols 2

Winterspaziergang

Spannung in der großen Weltpolitik Bedrohung

Putsch gegen Gorbatschow – Jelzin der neue Mann

Frühling – der große Schock

Der 80. Geburtstag 2018 zuhause

Rückblick auf die Weihnachtszeit

Das neue Jahr beginnt

Weiter mit dem historischen Rückblick

Carl Zuckmaier Preis für Robert Menasse

Die Rolle von Präsident Jelzin

Wladimir Putin der neue russische Präsident

Der Ukraine-Konflikt und der Machtwechsel auf der Krim

Die „kleine Politik“ in der Engler-Sippe

Erinnerungen

Der Warnschuss

Die Weitersuche

Antworten auf die Friedensformel im Internet

Zwischenkapitel

Die Seele der Nationen – Evolution und Heilung

Gedanken an das Ende: Wider die Feuerbestattung

Schwalbensommer

Meran in Südtirol

Wieder in Eltville

Ein Verwandter aus Ecuador

Fahrt in die Heimat - Bummel in Görlitz

Über die Neiße ins polnische Zgorzelec

Der jüdische Friedhof

Schülertreffen

Als Gast in der alten Oberschule

Fahrt nach Breslau

Ausflug nach Lagow und Lasow

Besuch im Heimatdorf

Besuche in Görlitz

Noch einmal in das Heimatdorf

Der Tag des Offenen Denkmals in Görlitz

Das neue Jahr 2020, Beginn eines neuen Jahrzehnts

Immanuel Kants „Zum ewigen Frieden“

Die „globale Ethik“ der USA

Eine NATO-Übung „Defender-Europe 20“

Eine Mahnung von Hans-Dietrich Genscher

Weltwirtschaftsforum in Davos Januar 2020

Die Münchner Sicherheitskonferenz

Eine neue Politik

Eine vertane Chance?

Das Coronavirus verändert die Welt

Eine Irritation und eine Stimme für eine neue Ostpolitik

Corona und die Zukunft

Neuigkeiten in Englers Welt

Walhalla

Baden, Wien und Beethoven

Geschehnisse in Englers Welt

Bad Wimpfen und die Kaiserpfalz

Es wird Herbst

Reichsburg Trifels

Corona und kein Ende – die Zahlen steigen und steigen / Wahlen Führungswechsel in den USA /

Weihnachten und Jahreswechsel 2020/21

Machtwechsel in den USA

Das Impfen gegen die Corona Pandemie beginnt – ein erster Lichtblick

Die Coronavirus-Pandemie verändert die Welt

Die Situation – eine Bestandsaufnahme

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

Brief an Prof. Klaus Schwab

Scheitern des Westens in Afghanistan

Vorstellung von der gewünschten Welt

Zitate über die Erde

Gebet der Vereinten Nationen

Der Auftrag

Hartmut Engler hatte einen Traum. Das war zunächst nichts Besonderes. Denn er träumte oft. Aber meist hatte er, was er träumte, schon wieder beim Aufstehen vergessen. Selbst wenn er sich bemühte, sich zu erinnern, gelang ihm das nicht, blieb die Nacht dunkel. Heute jedoch war das anders.

Er hatte einen Traum, aber was für einen. Er war so ungewöhnlich und groß, dass er heute nach dem Aufstehen wie betäubt umher lief. Spürte er sonst zunächst seine steifen Glieder, die erst nach einigen Schritten gefügig wurden, war das heute kein Thema.

Er war nicht sehr religiös, glaubte auch nicht an Engel. Aber heute hatte er im Traum eine Botschaft erhalten. Es war keine Gestalt mit menschlichen Zügen oder gar Flügeln wie bei von Künstlern dargestellten Engeln. Es war eigentlich nur ein helles Licht, wie von Leuten geschildert, die ein Nahtoderlebnis hatten. Das Ungewöhnliche daran aber war, dass aus dem Licht eine Stimme kam. Das hatte er noch nicht erlebt. Sonst hatte er immer nur von Menschen und Begegnungen mit ihnen geträumt.

Die Stimme ohne Körper hatte ganz deutlich gesprochen. Das war das Unheimliche daran. Auch, dass sie sich nicht vorstellte. Aber das, was sie sagte, ihre Botschaft, die ein Auftrag war, war eindeutig. Er soll, weil es auf der Erde noch immer so viel Streit und Kriege gibt, nach der Friedensformel suchen, mit der man die Menschheit befrieden kann. Das war alles, nichts wurde gesagt, wo und wie. Auch wurden keine Konsequenzen angedeutet, wenn er den Auftrag nicht befolgte. Auch wurde nicht gefragt, ob er ihn befolgen wollte. Konnte es überhaupt so etwas wie eine Friedensformel geben?

Er dachte an den oft zitierten Satz 'Träume sind Schäume'. Aber auch bei längerem Nachdenken kam er von dieser nächtlichen Botschaft nicht mehr los. Die Frage bedrängte ihn, warum gerade er sie erhalten hat? Wo es doch Millionen und Milliarden andere Menschen auf der Erde gab. Vielleicht hatten auch andere so eine Botschaft bekommen? Aber konnte er diesen Auftrag einfach negieren. Es war ja eigentlich etwas Gutes, das er tun sollte und er selbst litt unter den vielen Streitereien und Kriegen unter den Menschen, die ihn bedrückten. Den Zweiten Weltkrieg mit seinen Schrecken hatte er als Kind noch miterlebt.

Schon lange war er von seinen Mitmenschen enttäuscht, die immer wieder neuen Streit und Kriege anzettelten. Dabei hätte es doch nur einen einzigen Krieg zu geben brauchen, aus dem man wusste, wie viel unsägliches Leid er den Menschen brachte. Er dachte an seine Kinder und Enkel, für die er auch und vor allem eine friedliche Zukunft wollte. Wie aber sollte er das anstellen, das Suchen einer Friedensformel? War das nicht ein zu großes Unterfangen, auch wenn es ein sinnvoller Auftrag war.

Der Traum aus der Kindheit

Die Welt zu bessern, war schon immer sein Traum. Bereits als Kind hatte er dazu eine Theorie erdacht. Die absolute Ehrlichkeit zwischen den Menschen sollte nach seiner Meinung die Lösung bringen. Später, wenn er in Sinfoniekonzerten saß und Musiker aus verschiedenen Ländern und Erdteilen, Weiße und Farbige zusammen spielen sah, gingen seine Gedanken hoffnungsvoll in eine Zukunft mit Frieden. Der Höhepunkt war wie jedes Jahr zum Jahreswechsel für ihn die Neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit dem Schlusschor "An die Freude" mit der himmlischen Zeile: "Alle Menschen werden Brüder!" Vor Anteilnahme und Begeisterung rieselte es ihm dabei immer kalt über den Rücken. Was für eine Schönheit und Macht hatte diese Musik! In seinem Archiv bewahrte Engler den Mitschnitt der 9. Sinfonie als Leonard Bernstein die Berliner Philharmoniker am ersten Weihnachtstag 1989 dirigierte, nachdem der Bruch der Berliner Mauer am 9. November den Menschen die Freiheit gebracht hatte. Hier gingen zum ersten Mal in der Geschichte die musikalische Aufforderung und die politische Wirklichkeit Hand in Hand. Die Ode an die Freude wurde zur Ode an die Freiheit und dieses Wort wurde auch gesungen. Unvergesslich die Worte von Leonard Bernstein und sein vor Glück tränenüberströmtes Gesicht danach: "Ich erlebe einen historischen Moment, unvergleichlich, ein Weihnachten, so unvergleichlich in meinem langen, langen, langen Leben!"

Erfüllung: Die deutsche Vereinigung

Gern dachte Engler an die Zeit, als sich die Gegensätze und die Kriegsgefahr in Europa mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten und dem Verheiß einer friedlichen Zukunft auflösten. An die Jahre 1989 und 1990 als die friedliche Revolution in der DDR den Menschen die Freiheit brachte, die bereits ein Jahr später am 3. Oktober 1990 in die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten mündete. Und das ohne einen einzigen Toten und mit der Billigung aller Nachbarländer.

Das hatte es in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Was für eine herrliche, aufregende Zeit. Die von den 70 000 Demonstranten am 9. Oktober 1989 in Leipzig gerufene Beschwörung "Keine Gewalt!" hatte die Waffen der 8000 ihnen gegenüber stehenden Soldaten, Polizisten und Betriebskampftruppen entkräftet. Der "Tag der Entscheidung" ging ohne ihren Einsatz zu Ende. Vorher waren die Menschen mit Todesangst auf der Straße gelaufen. Nur wenige Wochen vorher war in China der Protest der Studenten mit Panzern blutig niedergewalzt worden. Aber es gab auch die Hoffnung auf Gorbatschow, dessen Name "Gorbi, Gorbi!" von den Leipzigern gerufen wurde. Konnte seine Rücknahme der Breschnew-Doktrin, seine Perestroika-Politik, sein Reden vom "gemeinsamen europäischen Haus" Einfluss auf das Verhalten der DDR-Führung ausüben und den Protestierenden helfen? Angst und Hoffnung standen sich gegenüber.

Er erinnerte sich gern an diese Zeit voller Optimismus. Auch war er stolz darauf, dass er im Gegensatz zu fast allen anderen Deutschen immer an die deutsche Einheit geglaubt hatte. In seinem ersten Buch im Frühjahr 1987 hatte er sie vorhergesagt, freilich ohne ein näheres Datum zu nennen. Er schrieb damals: "Die Sowjetunion ist heute - verkürzt gesagt - das letzte große Kolonialreich der Erde. Es gehört wohl keine große Prophetie dazu, vorherzusagen, dass in Zukunft der Druck der vielen sowjetischen Völker und der Völker Osteuropas auf das großrussische Herrschervolk zunehmen wird... Die Freiheit, die Selbstbestimmung wird eines Tages allen Völkern in Europa gehören. So wie der russische Zar es gestattete, dass die deutschen Staaten im 19. Jahrhundert durch Bismarcks Reichsgründung in einem großen Kaiserreich zusammenwuchsen, so wird eines Tages auch die Sowjetunion bereit sein zuzulassen, dass die Deutschen wieder in einem Staat zusammenleben."

Wichtig für sein Urteil waren seine Reisen in die Sowjetunion. Im November 1976 war er zum ersten Mal in das Riesenreich geflogen, das als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs den zweiten deutschen Staat - die DDR - fest im Griff hatte. Als Fernsehmann nahm er in Moskau am X. Teleforum, einer Fernsehmesse, teil. Das politische Klima der Breschnew-Zeit war so eisig wie das Wetter des Spätherbstes mit seinem frühen Wintereinbruch. Um das Hotel "Rossija", damals das größte in Moskau, in der Nähe des Kreml gelegen, standen die Aufpasser und Spitzel, die sich den Fremden beim Weggehen möglichst unauffällig an die Fersen hefteten. Die sowjetischen Filme, die auf dem Forum gezeigt wurden, strotzten von Patriotismus und Heldentum. Die sozialistische Welt war heil und in Ordnung. Auf den Veranstaltungen wurde die Völkerfreundschaft beschworen, auf einem offiziellen Essen nach der Besichtigung des Klosters Zagorsk, 70 km von Moskau entfernt, auch kräftig darauf getrunken. Die Busse, in denen sie transportiert wurden, rasten mit Blaulicht durch die Stadt, denn schließlich war man eine 'delegazija': Nur in einer Gruppe war man wichtig. Eine einzelne Person schien eigentlich immer überflüssig zu sein.

Rettung nach Kriegsende

Ein diktatorisches System war Engler nicht fremd. Bis 1959 hatte er in der DDR gelebt. Aus Angst vor einer drohenden Verhaftung meldete er sich damals als politischer Flüchtling in Westberlin. An der Universität in München wählte er bewusst neben Publizistik die Fächer Slawistik und Osteuropäische Geschichte. Damit hatte es eine besondere Bewandtnis, denn in den Wirren nach Kriegsende war er in einer großen Gruppe von Flüchtlingen gemeinsam mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern durch Russen aus polnischer Geiselnahme befreit worden. Ohne diese Rettung hätte ihnen allen der Tod gedroht, ein Schicksal, das eine Mitgefangene von ihren Peinigern erlauschen konnte. Sie sollten an einen Ort geführt werden, wo die SS die ganze Bevölkerung ermordet hatte. Als Rache sollten jetzt die Deutschen mit ihrem Leben bezahlen. Wer in der Gruppe nicht weiter laufen konnte, wurde schon vorher erschossen.

Dieses Erlebnis als siebenjähriges Kind hatte sich ihm tief eingeprägt. Als Dank wollte er etwas für die Verständigung der zwei größten europäischen Völker tun, die miteinander einen so mörderischen Krieg geführt hatten. Sein Wunsch war, Fernsehjournalist zu werden, Filme zu machen, die diesem Ziel dienen konnten. Und er wollte die Einheit Deutschlands. Beides wollte er verbinden.

Unter der widernatürlichen Teilung seines Landes litt er wie andere, deren Familien getrennt waren. Seine Eltern konnte er nach seiner Flucht sechs Jahre nicht sehen. Die Besuche in der DDR waren - von der Freude über das Wiedersehen der Eltern und der nahen Bekannten abgesehen - deprimierend, die Kontrollen an der Grenze schikanös und entwürdigend. Er spürte die zwei Hälften Deutschlands entwickelten sich mehr und mehr auseinander. Die Einbindung des jeweiligen Teils in das Paktsystem der beiden politischen Blöcke, Warschauer Pakt und NATO war perfekt und eisern. Sein Land war ein mit Waffen voll gepropftes Pulverarsenal, das jederzeit in die Luft fliegen konnte. In Thüringen, wo seine Eltern wohnten, waren die Raketen nach Westen gerichtet. In Hessen, wo er wohnte, zielten sie nach Osten.

Moskau 1976

Nun war er zum ersten Mal in Moskau, in dem Land, mit dem er sich durch die "russische Rettung" so emotional verbunden fühlte. Es war für ihn ein befriedigendes Erlebnis, sich mit den Menschen in ihrer Sprache verständigen zu können. Er ging allen sozialistischen Tagungs- und Delegationsgepflogenheiten zum Trotz - auch allein in einfache Moskauer Gaststätten, in die sich kein Fremder verirrte, der aus dem kapitalistischen Ausland kam. Die Menschen, mit denen er sprach, waren überrascht und freundlich. Es gab Begegnungen, die darauf hindeuteten, dass sich die Menschen der beiden Länder trotz der Wunden des Krieges und der gegensätzlichen Politik mochten.

An eine Entwicklung, die zur deutschen Vereinigung führen konnte, war in dieser Zeit nicht zu denken. Ein Jahr vorher 1975 - fand in Helsinki die Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) statt. Die sowjetische Führung sah darin vor allem den Erfolg der Festschreibung der Grenzen in Europa, die Bestätigung ihrer Kriegsbeute, der Herrschaft über ihr Imperium. Aber die Sowjetunion hatte auch die Wahrung der Menschenrechte mitunterschrieben. Was er damals im November 1976 noch nicht wusste: In Moskau hatte sich bereits eine kleine Gruppe von Dissidenten gesammelt, die die Einhaltung der Schlussakte der KSZE in der Sowjetunion überwachen wollte. Mutige Menschen inmitten einer Diktatur. Ein aufkeimendes Anzeichen für Veränderungen auch in der so festgefügten UdSSR.

150 Jahre Hambacher Fest Hambacher Aufruf 1982

Engler, der den Auftrag zur Suche einer Friedensformel erhalten hatte, überdachte sein früheres Leben und seine Arbeit. Eine Chance, etwas besonders Sinnvolles zu tun, eröffnete sich ihm im Jahr 1981. Im nächsten Jahr, im Mai 1982, jährte sich das "Hambacher Fest" - das erste Nationalfest der Deutschen - zum 150. Male. Auf dem Hambacher Schlossberg bei Neustadt in der Pfalz hatten sich damals 30 000 Männer und Frauen aus vielen Teilen Deutschlands - das damals in 35 souveräne Staaten und vier Freie Städte zersplittert war - versammelt, um vor allem für die nationale Einheit der Deutschen zu demonstrieren. Daneben standen die Forderungen nach Souveränität des Volkes, Pressefreiheit, Selbstbestimmungsrecht der Völker und einem freien und vereinten Europa. Für dieses in der deutschen Geschichte besondere Jubiläum bekam er die Aufgabe einen Film zu drehen. Eine Aufgabe, die ihn wegen ihrer politischen Dimension Deutschland war wie damals gespalten - sofort in den Bann zog. Bei seinen Recherchen kam ihm die Idee, dass es 1982 einen neuen "Hambacher Aufruf" geben müsse, der dem Auftrag von 1832 gerecht wird und zu den heutigen Problemen Stellung nimmt. Bei einem Treffen mit dem Ortsvorsteher von Hambach nahm dieser seine Idee begeistert auf. Auch im Plenum des Festausschusses war man von dem Vorhaben eines "Hambacher Aufrufs 1982" sehr angetan. Engler formulierte den Aufruf fast ganz allein, ließ aber seine Passagen über den Ortsvorsteher vom Plenum absegnen. Er musste sich hinter dem Ortsvorsteher verstecken, denn als Autor der Sendung konnte er nicht selbst als Erfinder und Schöpfer des Aufrufs an die Öffentlichkeit. Das gebot die journalistische Fairness. Aber für diese große Sache musste er tätig werden. Er musste die einmalige Chance nutzen.

Zwar kannte er auch das journalistische Ethos, dass man sich als Autor nicht mit einer Sache gemein machen dürfe, auch wenn es um eine gute Sache geht. Aber hier setzte sich Engler darüber hinweg; er machte sich nicht mit einer Sache gemein, er selbst hatte die Idee und die Durchführung eines aktuellen Aufrufs erfunden.

Unter dem Motto: "Freiheit und Einheit - Deutschland und Europa" hieß es im "Hambacher Aufruf 1982" zum Thema deutsche Einheit und Friedenssicherung: "Nach wie vor treten wir ein für die alte Hambacher Forderung nach deutscher staatlicher Einheit. Eine Chance für die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und eine friedliche Zukunft liegt in der ehrlichen und tatkräftigen Zusammenarbeit der europäischen Staaten in der Europäischen Gemeinschaft mit dem Ziel eines schon 1832 ersehnten vereinigten Europas. Die heutige Spaltung Europas in zwei Blöcke muss überwunden werden, auch wenn dies zur Zeit als Utopie erscheinen mag.

Unsere Welt ist gefährdet, die Möglichkeit der gegenseitigen Vernichtung ist gestiegen. Unserem Vaterland, an der Nahtstelle der Blöcke gelegen, fällt bei der Sicherung des Friedens eine besondere Verantwortung zu. Doch darf der Preis des Friedens nicht der Verlust der Freiheit sein. Rüstung allein führt nicht zum Ziel. Durch aktives Bemühen aller Seiten um Verständigung müssen Spannungen abgebaut, gegenseitige Furcht und lähmendes Misstrauen beseitigt werden. Dieser Aufgabe für den Frieden müssen sich unsere Politiker, muss sich unser ganzes Volk stellen..."

Noch heute war Engler auf den Inhalt und die Formulierungen des Aufrufs stolz. Mit dem Auftrag von Hambach bzw. mit dem Hambacher Aufruf 1982 hatte er sich so identifiziert, dass er damals darüber nachdachte, wie man über die Fernsehsendung hinaus "Hambach" ein längerfristiges Echo geben konnte. So wandte er sich an die Direktoren der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn mit der Bitte etwas dafür zu tun. Zu seiner großen Freude und Genugtuung entschieden diese, den "Hambacher Aufruf 1982" in einer Riesenauflage von 380 000 Exemplaren zu drucken und ihn unter anderem an alle Schulen der Bundesrepublik zu verteilen. Dass das farbige Faltblatt, das über den Aufruf hinaus noch Hinweise zur Geschichte des Hambacher Festes von 1832 enthielt, auch als Einlage in die "Informationen zur politischen Bildung: Bundesrepublik Deutschland DDR Vergleich der politischen Systeme" kam, hat sich als ein besonders günstiger Zufall erwiesen. Nach den mehr als zwei Millionen Zuschauern, die die Sendung "Hambach heute – Jubelfeier oder Auftrag?" im ZDF gesehen hatten, war dies eine weitere Möglichkeit, das Fest und den aktuellen Aufruf bekannt zu machen.

Trotz des Hambach-Jubiläums, das die Forderung nach der deutschen Einheit ins Bild gerückt hatte, musste Engler in den achtziger Jahren zunehmend erkennen, dass der Traum von der Einheit bei immer mehr Bürgern in der Bundesrepublik verblasste oder schon ganz erloschen war. Die DDR wurde aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit von einigen Bundesbürgern sogar als Ausland betrachtet. So beobachtete er in diesen Jahren Fehlleistungen in der Art folgender Zitate: "Anreise aus Deutschland in die DDR" oder "Die DDR hat sieben Medaillen gewonnen, Deutschland ist leer ausgegangen." In einem Buch über "Die schönsten Landschaften Deutschlands" verzichtete ein Verlag (oder vergaß?) auf die Sächsische Schweiz, Thüringen, die Insel Rügen und andere reizvolle Gegenden in der DDR. Gerade wegen dieser negativen Entwicklung versuchte er mit Filmen und Büchern, wo es sich immer anbot, gegen den Trend anzugehen. Er konnte und wollte nicht glauben, dass die Sowjetunion noch jahrelang die deutsche Einheit verhindern werde.

Recherchen in Leningrad 1

Im April 1987 flog er das zweite Mal in die Sowjetunion, diesmal nach Leningrad. Zum 70. Jahrestag der sogenannten „Großen Oktoberrevolution“ von 1917 wollte er gemeinsam mit seinem Kollegen und Chef Guido Knopp in einem Film Wahrheit und Legende bei diesem historischen Datum voneinander trennen. Auf der Newa war das Eis schon gebrochen, auf dem breiten Fluss trieben die Eisschollen. An der der Sonne zugewandten Seite der Peter- und Paulsfestung standen vor der windgeschützten braunen Mauer die Menschen in Badehosen und in Bikinis, um die ersten Strahlen der im Norden so raren Sonne zu erhaschen. Auf Plakaten in den Straßen erschien nur selten ein Bild des neuen Generalsekretärs Michail Gorbatschow, der seit zwei Jahren nun das Riesenreich lenkte. Englers wichtigster Termin für seine Recherchen (gefilmt wurde im August) war der Besuch des Smolny, des Heiligtums der Revolution. Was hier in einer ehemaligen Mädchen-Schule geschehen war, stand mit goldenen Lettern an der Stirnseite des Festsaales:

„Hier fand am 25. und 26. Oktober 1917 der 2. Allrussische Kongress der Sowjets statt und gestützt auf den in Petrograd siereichen Aufstand der Arbeiter und Soldaten nimmt der Kongress die Macht in seine Hände.“ Die goldenen kyrillischen Buchstaben auf der zweiten Inschrift verkündeten das eigentliche Ereignis: „Zum Vorsitzenden des Sowjets der Volkskommissare wurde Wladimir Iljitsch Lenin gewählt.“ Was sich der Führer des radikalen Flügels der russischen Sozialdemokraten theoretisch ausgedacht hatte – die Übernahme der Macht durch einen bewaffneten Aufstand einer entschlossenen Minderheit – war in diesem Saal Wirklichkeit geworden, wurde Geschichte, Weltgeschichte. Im 3. Stock besuchte Engler mit seinem Begleiter vom sowjetischen Fernsehen und den uniformierten Bewachern auch das kleine Eckzimmer, in dem Lenin damals arbeitete und schlief. Alles wirkte konserviert. Ikonenhaft, Lenin wurde wie ein Heiliger verehrt.

Zwischenkapitel: Gesundheit

Sein Nachdenken über die Vergangenheit wurde durch das Läuten der Haustürklingel unterbrochen. Er ging die Treppe von seinem Arbeitszimmer hinunter zur Tür. Es war die Post, die ihm ein Päckchen von der Online-Apotheke brachte, das er bestellt hatte. Darin war unter anderen Sachen das Medikament Crataegut novo 450 mg, ein pflanzliches Arzneimittel zur Verbesserung der Herzleistung, das schon seine Eltern im Alter eingenommen hatten, sie als Tropfen aus einer Flasche, er als Filmtabletten morgens und nachmittags. Auch hierin waren seine Eltern, die ein zufriedenstellendes Alter erreichten, für ihn Vorbild. Es war das einzige Medikament, das er neben den Mitteln gegen Bluthochdruck und Altersdiabetes täglich mit einem Glas Wasser schluckte. Crataegut hatte er sich anders als die verschreibungspflichtigen Medikamente selbst verordnet, weil er schon seit Jahren ein Nachlassen seiner körperlichen Leistung beobachtet hatte. Zudem wollte er damit auch seiner Angst vor einer beginnenden Demenz begegnen.

In letzter Zeit hatte er vermehrt Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn er etwas erzählen wollte, fiel ihm einfach nicht das richtige Wort ein, das als einziges gepasst hätte. So umschrieb er es nach einer Pause ohne Ergebnis umständlich mit einer Schilderung, mit der man auf das fehlende Wort kommen konnte. Erst nachdem er das Finden des richtigen Wortes aufgegeben hatte, fiel es ihm plötzlich ein. Sein Hinweis auf diese Schwierigkeiten zu seiner Frau, beantwortete diese, das ginge ihr genauso. Er hatte im Internet über Alzheimer und Demenz recherchiert, einige Artikel ausgedruckt und in eine Mappe getan, die er neben anderen Gesundheitsfragen im Bücherregal seines Arbeitszimmers verwahrte. Auch hatte er darin einige Broschüren aus dem Wartezimmer der Hausärztin. Bei seinen Eltern und Großeltern hatte es diese Krankheiten nicht gegeben. Der Vater war bis zu seinem Tod mit 85 Jahren geistig frisch geblieben. Die Symptome und das bittere Ende kannte er aber von seinem Schwager in Thüringen. Doch mit ihm war er nicht blutsverwandt. In den Broschüren hatte er als sichere Symptome auch Vergesslichkeit gefunden und in seinem Alter war bereits jeder achte Mensch daran erkrankt. Auch der Vater eines Freundes hatte zuletzt in seiner Verwirrtheit das eigene Haus angezündet und war darin mit verbrannt. Aber beide Krankheiten begannen schleichend und er wollte diesen Geiseln gegenüber vorbeugen. So trieb er Sport in einem Fitnesszentrum im Nachbarort. Nach dem Lesen des Buches „15 Jahre länger leben“ von einem weltweit führenden Experten der Anti-Aging-Medizin, das ihm seine Frau geschenkt hatte, achteten sie zusammen noch mehr auf eine richtige Ernährung. Er hatte seinen Weinkonsum auf ein geringes Quantum vor allem von Rotwein zurückgefahren. Dafür trank er bis zum Abend eine Kanne grünen Tee, der als Mittel gegen Krebs von Experten empfohlen wurde. Ein Viertel Rotwein war dann die Belohnung für sein Maßhalten.

Recherchen in Leningrad 2

Nach dem Einräumen des Medikaments und der anderen Sachen nahm er den Faden der Erinnerungen an seine Erlebnisse in der Sowjetunion wieder auf. Er war auf den Spuren der "Großen Oktoberrevolution", die in Wirklichkeit ein genialer Putsch unter der Führung von Leo Trotzki war. Jetzt siebzig Jahre nach ihr stand dem Riesenreich wieder eine Radikalkur bevor, eine Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Nach dem Autokraten Zar Peter I., dem Revolutionär Lenin hatte jetzt der Reformator Michail Gorbatschow seinem Land Perestroika - Umbau verordnet. Stieß Peter das "Fenster zum Westen" auf, wollte Gorbatschow mit bauen am "Haus Europa". Peter I. tat die ersten Schritte, die Russland auf den Weg zur Weltmacht brachten, Gorbatschow wollte verhindern, dass die Sowjetunion zu einer Mittelmacht zurückfällt. Im Leninmuseum suchte Engler nach einem Teil der Wahrheit. Aber von Trotzki war in keinem Saal etwas zu finden, kein Name und kein Bild. Die Fotos, auf denen er zu sehen sein musste, waren retuschiert. Stalin hatte seinen Nebenbuhler um Lenins Nachfolge rausschneiden, alle seine Erinnerungen tilgen und ihn im Exil in Mexiko ermorden lassen. Bis heute war er in diesem Leningrader Museum nicht rehabilitiert. Sehr weit war es also mit Gorbatschows 'Glasnost' – Offenheit - noch nicht gekommen; um es krass zu sagen: hier wurde weiter gelogen.

Nach dem Besuch des Zarenschlosses in Puschkino mit dem berühmten Bernsteinzimmer aßen er und seine Begleiter in einem Restaurant zu Mittag, das sich "Ritter" nannte. Beim Trinken in dem rustikalen Lokal mussten sie mit dem Trinken außer Wasser warten. Gorbatschow hatte im Land angeordnet, dass Alkohol, also auch Wein, erst ab 14 Uhr ausgeschenkt werden durfte. Es war eine Maßnahme gegen die im Lande weitverbreitete Trunksucht bei den Männern. Schon bei seinem ersten Besuch in der Sowjetunion hatte er betrunkene Männer schon am frühen Morgen gesehen. Er hatte den Eindruck, dass Frauen und Mütter diesen bevormundenden Ukas von Gorbatschow begrüßten, er aber bei den Männern damit sein Ansehen entschieden angekratzt hatte.

Ein Monat nach seiner Reise nach Leningrad erzählte ihm der Chef der Firma Chronos in Berlin Bengt von zur Mühlen, bei dem er sich für den Film "So wurde Russland rot - Die Oktoberrevolution - Wahrheit oder Legende" historische Aufnahmen anschaute und Kopien bestellte, dass er von einem russischen Professor mit Namen Melnikow erfahren hatte, dass in dem Moskauer Institut, in dem er arbeitete, über Modelle zur Wiedervereinigung Deutschlands nachgedacht werde. Die Mitteilung aus Moskau war schwer zu werten. Was bedeutete das, wenn Wissenschaftler Wiedervereinigungsmodelle konstruierten? Hatten sie einen Auftrag der Politiker? Wie kamen sie zu einer solchen Aufgabe? Wer und was steckten dahinter?

Dreh in Leningrad und Moskau

Am 21. August 1987 flogen er und Guido Knopp wiederum über Helsinki nach Leningrad zum Drehen. Ihr Team war mit zwei Dienstwagen auf der Fähre über die Ostsee gereist. Am nächsten Tag filmten sie im Leninmuseum und davor den Panzerwagen, auf dem Lenin nach der Rückkehr aus dem Exil in Finnland seine entscheidende Rede gehalten hatte. Eine Bootsfahrt auf der Newa schloss sich an. Die Stadt trug ihren Beinamen - Venedig des Nordens - zu Recht. Auf dem Newski-Prospekt, der berühmtesten Straße der Stadt interviewten sie Passanten. Fast alle billigten die Perestroika-Politik Gorbatschows. Dass nunmehr die Stagnation der Breschnew-Zeit vorbei sei, empfanden sie als großen Fortschritt. Die größte Zustimmung zur neuen Politik gab es bei den Jugendlichen.

Vor dem Panzerkreuzer Aurora, der damals 1917 den Startschuss für den Putsch abgefeuert hatte, drehten sie mit einem alten Veteran, der Lenin noch selbst erlebt hatte. Er erzählte ihnen auch von seinen Leiden in der Haft der Stalinzeit.

Nachdem sie die Drehorte in Leningrad erledigt hatten, starteten sie mit den beiden Dienstwagen Richtung Moskau. Es war eine interessante, aber auch gefährliche Fahrt. Plötzlich auf der Straße auftauchende Kühe zwangen zu Bremsmanövern, die sich wegen der verschmutzten Fahrbahn ungewohnt verlängerten. Raststätten, in denen man etwas hätte essen und trinken können, gab es nicht. Sie hielten am Straßenrand und erwärmten auf einem Spiritus-Kocher aus Deutschland mitgebrachte Suppen. Sein Team war bereits Sowjetunion-erfahren. Zwischen den beiden größten Städten des Riesenreiches, Leningrad mit 5 Millionen und Moskau mit mehr als 10 Millionen, gab es nur eine etwas breitere Straße, ohne Mittelstreifen, also mit gefährlichem Gegenverkehr. Diese Tatsache, dass nicht einmal hier eine autobahnähnliche Verkehrsstraße vorhanden war, gab ihm zu denken. Sollte die Macht und die Kraft dieses Landes doch nur mehr Fassade sein? Ein Riesenreich mit einer solchen Infrastruktur konnte kein wirklich so mächtiges Land sein, wie es geschildert wurde. Was für ein Reichtum bedeutete das Verkehrswegenetz im westlichen Europa! Die Entzauberung der Sowjetunion als Weltmacht war für ihn durch diese Beobachtung eingeleitet. Es war eine Weltmacht durch ihre Rüstung. Nach diesen Eindrücken verstärkte sich seine Überlegung, dass die Sowjetunion eines Tages den Deutschen die Einheit erlauben werde.

Begegnung mit Professor Daschitschew

Anfang Mai 1989 hatte er die Gelegenheit Professor Wjatscheslaw Daschitschew auf einer Fahrt von Mainz nach Saarbrücken zu begleiten. Der sowjetische Wissenschaftler war dort zu einem Vortrag in einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel "Eine Weltmacht wandelt sich" eingeladen, die die Volkshochschule mit dem Saarländischen Rundfunk veranstaltete. Er hatte inzwischen die Arbeit an einem neuen Film "Abrechnung mit Stalin - Vergangenheitsbewältigung auf Russisch" begonnen. Da er Daschitschews kritische Aufsätze über die sowjetische Vergangenheit kannte - vor allem seine Abrechnung mit der stalinistischen Politik - war er für seine Recherche der wichtigste und interessanteste Kenner des Themas. Auf der Fahrt fragte er ihn, wie er über die Chancen der Deutschen denke, die Einheit einmal wiederzuerlangen. Der Professor sagte für ihn überraschend unverblümt: "Ihr Deutschen werdet sie bekommen, weil wir, die Sowjetunion wirtschaftlich am Ende sind und wir langfristig zur Europäischen Gemeinschaft streben, dem einzig funktionierenden Wirtschaftsraum in Europa."

Engler hatte diese lapidare Kürze mit der Begründung und dem Urteil über die EG kaum fassen können. Seine Überlegung nach der Fahrt von Leningrad nach Moskau hatte hier eine erste Bestätigung aus dem Munde eines russischen Professors erfahren. Sehr bald konnten sie aufklären, dass Professor Melnikow, der von Wiedervereinigungsmodellen in Moskau im Frühjahr 1987 erzählt hatte, ein Mitarbeiter in der Institutsabteilung von Professor Daschitschew war. Was für eine Überraschung. Er hatte also mit seiner spontanen Idee, Professor Daschitschew auf der Fahrt nach Saarbrücken für Recherchen zu seinem Stalinfilm im Auto zu begleiten, doppelten Gewinn. Er war dem Vordenker der deutschen Einheit begegnet. Das bewahrheitete sich auch als ihm der Professor mit einer aufschlussreichen Bemerkung einen Vortrag überreichte, den er vor einiger Zeit zur sowjetischen Deutschlandpolitik gehalten hatte. Auf der letzten Seite des Vortrag war zu lesen, was ihn elektrisierte: "Deswegen liegt es meines Erachtens im Interesse der sowjetischen Außenpolitik, die Existenz und die Zusammenarbeit von zwei deutschen Staaten irgendwie mit der historischen Aufgabe der Überwindung der Spaltung Europas und der Errichtung des gemeinsamen europäischen Hauses in Einklang zu bringen. Das ist die wichtigste Voraussetzung für die Aufhebung des Ost-West-Konflikts in Europa."

Verklausuliert zwar, aber doch deutlich bedeutete diese Aussage, die Spaltung Europas ist nur mit der deutschen Wiedervereinigung zu überwinden, denn ein dauergespaltenes Deutschland konnte schlecht Kern eines vereinten Europas sein. Da Professor Daschitschew vorher von der Einheit Deutschlands wörtlich gesprochen hatte, fiel Engler die richtige Interpretation der Stelle - ohne dass dort das Wort Wiedervereinigung fiel - nicht schwer. Dennoch fragte er ihn noch einmal: "Ist ihr Schluss so zu verstehen - deutsche Einheit?" Die Antwort war präzise: "Ja". Für seinen Film "Abrechnung mit Stalin - Vergangenheitsbewältigung auf Russisch" konnte ihm der Professor viele Ratschläge geben. Was ihm aber in dem Moment noch mehr bedeutete: er war dem Vordenker und Verfechter der neuen sowjetischen Politik begegnet.

Der „Eiserne Vorhang“ bekommt Risse

Anfang September 1989 drehte er mit seinem Team in Eisenstadt im Burgenland und in Wien für eine Nationalhymnenfassung "Joseph Haydn" zum Sendeschluss im ZDF. Am 19. August war rund 600 DDR-Bürgern bei Sopron die Flucht über die ungarischösterreichische Grenze gelungen. Ab dem 11. September ließ die ungarische Regierung die DDR-Bürger offiziell ausreisen. Die Bilder, die sie im Burgenland hautnah miterlebten, waren der Beginn vom Ende der DDR. Zu Paul Georg von Habsburg - der österreichische Kaiserenkel begleitete das Team als Hospitant der Redaktion Zeitgeschichte - sagte er: "Du wirst erleben, wir Deutschen kriegen die Einheit, und du Habsburger wirst eines Tages in Ungarn ein politisches Amt bekleiden, vielleicht wirst du der ungarische König." Das war gar nicht so abwegig. Alle Söhne von Otto von Habsburg mussten ungarisch lernen.

Dreh in Georgien

In der letzten Septemberwoche und Anfang Oktober war er mit seinem Team in Georgien, um dort Bilder und Interviews aus Stalins Heimat zu drehen. Von der Situation in der DDR war hier nicht viel zu erfahren. Nach dem Dreh in Tbilissi, der georgischen Hauptstadt, in der im April zwanzig Menschen mit Giftgas und Spaten getötet worden waren, fuhren sie weiter nach Batumi am Schwarzen Meer, weil Stalin dort wichtige Jahre verbracht hatte. Nach dem Abdrehen aller wichtigen Szenen waren sie auf einer Kolchose eingeladen. Sie lag fast am Ende eines Hochtales. Der nur geschotterte Weg führte an einem reißenden Fluss entlang. Als sie in dem Dorf ankamen, brutzelten schon die Hühner in den Pfannen. Nach alter georgischer Sitte bestimmte der sogenannte Tamada, die würdigste Person am Tisch, den Ablauf des Gastmahles. Seine Kenntnis der deutschen Kultur verblüffte. Er erzählte von Goethe, Schiller und Kant, ein Kolchoschef in einem gottverlassenen Nest im Kleinen Kaukasus, schon fast an der türkischen Grenze, der nie in seinem Leben in Deutschland war.

Nach vielen Gängen und vielen geleerten Gläsern mussten alle aufstehen und - fast unglaublich - wurde vom Tamada ein Toast auf die deutsche Wiedervereinigung ausgebracht. Anschließend sangen die Georgier ihre Nationalhymne und die Deutschen antworteten mit ihrer. Ein Toast auf die deutsche Einheit in einem Dorf in Georgien. Plötzlich kam sie ihm gar nicht mehr als Wunschgebilde, sondern schon fast wie Realität vor.

Am 10. Oktober erfuhren sie auf dem Flughafen Scheremetjewo in Moskau vor ihrer Rückreise nach Frankfurt von DDRLeuten von gewaltsamen Ausschreitungen in Dresden und Berlin und dass in Leipzig eine Großdemonstration ohne die Anwendung von Gewalt zu Ende gegangen war. Dass dieser Ausgang des Leipziger 9. Oktobers, dieser "Tag der Entscheidung" das Ende der DDR einleitete, war in diesem Moment nicht zu erahnen. Aber er konnte es kaum noch erwarten, wieder nach Deutschland zu kommen.

Der Stalin-Film läuft im ZDF, dabei bricht in Berlin die Mauer

Sein Film "Abrechnung mit Stalin - Vergangenheitsbewältigung auf Russisch" lief im ZDF am 9. November 1989 von 22.00 bis 23.00 Uhr. In der Ansage hatte er sagen lassen: "Mit der stürmischen Entwicklung in der DDR erleben wir zurzeit das Ende des Stalinismus im anderen Teil Deutschlands...“ Und während sein Film lief, geschah in Berlin der Bruch der Mauer, bahnten sich die Menschen nach achtundzwanzig Jahren der gewaltsamen Trennung mit dem Ruf "Wahnsinn!" und mit Tränen der Freude den Weg durch die erstmals offenen Grenzübergänge. Die Bürger hatten sich aus eigener Kraft aus dem Gefängnis befreit. Was für ein Zusammentreffen von seinem Stalinfilm im Fernsehen mit dem historischen Ereignis des Mauerbruchs! Fast hatte er den Eindruck, dass er mit seiner Arbeit dabei mitgewirkt hatte. Es machte ihm jedenfalls große Freude sich an diesen Tag zu erinnern. Was er immer erhofft hatte, die deutsche Einheit, war nun auf dem Weg.

Die Nacht der deutschen Einheit

Am Abend des 2. Oktobers 1990 war er mit seinem Team inmitten von Hunderttausenden auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Es war die Nacht der Nächte. Mit dem Läuten der Freiheitsglocke, dem Aufziehen der großen schwarz-rot-goldenen Fahne und dem Singen der Nationalhymne wurde um Mitternacht die Einheit der Deutschen vollzogen, war aus dem lang gehegten Traum Wirklichkeit geworden. Nach über vierzig Jahren in zwei getrennten Staaten konnten die Deutschen wieder in einem gemeinsamen Haus leben. Dass das Zusammenwachsen der beiden Hälften, das Erreichen der inneren Einheit schwierig werden würde, darüber war er sich im Klaren. Im Vorwort zum Begleitbuch ihrer Sendereihe "Die deutsche Einheit - Traum und Wirklichkeit" hieß es damals:

"Nach dem Jubel und der Freude über die wiedererlangte Einheit muss nun die Chance der inneren Einigung mit klugem Verstand genutzt werden. Bei den Deutschen aus Ost und West, die vierzig Jahre in zwei Staaten mit unterschiedlichen Gesellschaftssystemen leben mussten, sind nun gegenseitiges Verständnis, Verantwortung und Solidarität gefragt. Überzogene Erwartungen können zu Enttäuschungen führen. Das Einigungswerk verlangt im Interesse der Deutschen und der europäischen Nachbarn Optimismus, Einfallsreichtum und Gestaltungskraft. Die deutsche Einheit kann zum Modell und Motor für das neue vereinte Europa werden. Eine historische Chance, die nicht verspielt werden sollte."

Dreh mit Michail Gorbatschow in Moskau

Was für Englers Film "Die deutsche Einheit, Teil VI, Der Weg nach Deutschland" 1990 nicht möglich war, ein Interview mit Michail Gorbatschow, wurde 1993 für seinen Film zum dritten Jahrestag der deutschen Einheit "Gorbatschow und die deutsche Einheit" Wirklichkeit. Im April hatte er die Zusage für einen Termin am 14. Mai in Moskau erhalten. Seine Fragen hatte er schon Ende April an Gorbatschow gefaxt.

Am 10. Mai flog Engler mit Kameramann, Kameraassistent und Toningenieur in die russische Hauptstadt. Das Hotel "Slawanskaja", in dem sie wohnten, hatte einen internationalen Standard, den er von seinen früheren Aufenthalten in Moskau nicht kannte. Neu aber war auch die Vielzahl der Bettler am Kiewer Bahnhof, der gegenüber von ihrem Hotel lag. Ungewohnt auch die neuen Preise. Musste man vor einigen Jahren noch drei DM für einen Rubel zahlen, so bekam man jetzt für eine DM bereits tausend Rubel. Auf den neuen Scheinen war die russische Fahne in den Farben weiß, blau und rot abgebildet.

Die Veränderungen zwischen seinem letzten Moskauaufenthalt Mitte Oktober 1990 als es noch die Sowjetunion gab und dem jetzigen Zustand waren fast unwirklich. Die sichtbare Armut der Menschen auf der Straße, die wenige kümmerliche Waren auf Pappkisten oder kleinen Stellagen anboten, war erschreckend. Was war schuld an diesem Zustand? War es die Preisfreigabe durch die Regierung des neuen Präsidenten Jelzin, die sich nach westlichem Vorbild orientierte?

Am Freitag, den 14. Mai fuhr er mit seinem Team in die Leningrader Allee im Norden von Moskau, wo die Gorbatschow-Stiftung in einem repräsentativen Bau einer Finanzbehörde untergebracht war. An der Pforte des Gebäudes kontrollierten zwei Posten, denen sie ihre Ausweise und die Einladung zum Termin mit Gorbatschow zeigen mussten. Ein gut deutsch sprechender Mitarbeiter holte sie ab. Um 14 Uhr war der vereinbarte Termin. Gegen 13 Uhr 30 konnten sie im Arbeitszimmer des Stiftungschefs mit dem technischen Aufbau der Geräte für das Interview beginnen.

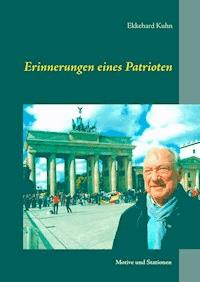

Gegen 14 Uhr erschien aus einem Nebenraum der Mann, den man von Fotos und Fernsehaufnahmen so gut kannte. Er war es, der durch seine Politik den Deutschen die Einheit ermöglicht hatte. Ein fast unwirklicher Augenblick, eine einmalige, bewegende Begegnung. Er empfand Dankbarkeit und Glück. Nach der Begrüßung überreichte er dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten seinen Bildband "Einigkeit und Recht und Freiheit" über die nationalen Symbole der Deutschen und den Vollzug der deutschen Einheit, den er 1991 veröffentlicht hatte mit einer persönlichen Widmung. Nach seinem Dank blätterte Gorbatschow im Buch und fand eine Aufnahme mit ihm vor dem Brandenburger Tor von 1986 und machte dazu die Bemerkung: "Dahinter war die Mauer!" Ein Satz von ihm mit allertiefstem Hintergrund.

Dann begann das Interview, das Engler auf Russisch führte. Gorbatschow war in bester Laune über das Thema deutsche Einheit zu sprechen. Es war seine Erfolgsgeschichte. Er hatte mit ihr die Spaltung Europas überwunden, das Gegenüber der feindlichen Blöcke entspannt, die Kriegsgefahr beseitigt. Zum Schluss des Interviews wandte er sich direkt an die Deutschen. "Ich möchte die Deutschen grüßen, die Bürger des neuen demokratischen Deutschlands - als ein Mensch, der der Freundschaft unserer Völker treu ist. Ich wünsche mir, dass mein Land und auch ihr Land mit allen den Problemen fertig werden, die wir haben und erfolgreich miteinander zusammenarbeiten und dass dieses Zusammenwirken gute Ergebnisse bringt - für uns alle!"

Nach dem Interview erzählte Engler ihm die Geschichte seiner Rettung durch Russen bei Kriegende. Sichtlich davon bewegt drückte Gorbatschow ihm die Hand. Durch diese Geste motiviert musste Engler ihn spontan umarmen, als Dank für die Rettung durch seine russischen Landsleute in der Kindheit und die deutsche Einheit in der Gegenwart.

Dann fügte Engler noch einige Sätze an, die er am Vorabend am Ende seines Fragenkatalogs für das Interview aufgeschrieben hatte, damit er sie nicht vergisst: "Ihre Formel von 'einem gemeinsamen europäischen Haus' ist für die Zukunft in Europa und für die Menschheit ein beispielgebender Ansporn für eine friedliche Entwicklung in der Welt."

Auf das Zusammentreffen mit dem so bedeutenden Politiker war er noch heute stolz und er dankte seinem Schicksal, dass er ihm drei Mal begegnen durfte. Zweimal in Moskau und einmal in Wiesbaden.

Die Rolle von Nikolai Portugalow

Während seiner Arbeit zum Film "Gorbatschow und die deutsche Einheit" traf er auch mit einem anderen Russen zusammen, der auf dem Weg zur deutschen Einheit eine wichtige Rolle in einer Etappe gespielt hat: mit Nikolai Portugalow. Mit ihm stellten sie 1993 seinen Besuch im Bonner Kanzleramt am 21. November 1989 nach, der zum Ausgangspunkt zu Kanzler Kohls 10-Punkteplan am 28. November wurde. Zum vierten Mal traf Portugalow dort mit Horst Teltschik zusammen, der die Abteilung "Auswärtige und innerdeutsche Beziehungen" im Kanzleramt leitete. Aus Moskau hatte Portugalow den Auftrag erhalten, die Vorstellungen der deutschen Regierung zur gegenwärtigen politischen Lage nach dem Fall der Mauer in Berlin in Erfahrung zu bringen. Als Grundlage für das Gespräch hatte er ein siebenseitiges handgeschriebenes Papier dabei.

Die ersten drei Seiten waren von Tschernjajew dem außenpolitischen Berater von Gorbatschow abgesegnet. Es ging darin vor allem um die Sorge der Sowjetunion, dass die Entwicklung in Deutschland gefährlich aus dem Ruder läuft. Im zweiten Teil seines Gesprächs verwendete er das Wort "Wiedervereinigung" in seiner Frage nach der Bündniszugehörigkeit der Deutschen; eine Stelle, die Teltschik elektrisierte, denn in Bonn gab es zum Thema "Wiedervereinigung" keine Pläne. Dass man in Moskau jetzt schon weiter denken sollte als in der deutschen Regierung war eine Sensation. Auf Seite 5 im Portugalow-Papier, das Engler von ihm während der Dreharbeiten bekommen hatte, hieß es: "Nehmen wir mal rein theoretisch an, Sie sind jetzt schon bereit, die Wiedervereinigungs- bzw. Neuvereinigungsfrage in die praktische Politik hinein zu versetzen, was wären dann gegebenenfalls ihre Vorstellungen in Bezug auf die Allianzzugehörigkeit beider deutscher Staaten?"

Von diesem Gespräch hatte Teltschik sofort Bundeskanzler Kohl unterrichtet. Wenn schon in der sowjetischen Führung solche Fragen diskutiert würden, dann wäre es in Deutschland an der Zeit, das Thema selbst jetzt offensiv aufzugreifen. So wurde das Treffen von Teltschik und Portugalow zum Ausgangspunkt für den 10-Punkte-Plan, den der Kanzler am 28. November im Deutschen Bundestag vortrug und mit dem er sich an die Spitze der Entwicklung zur deutschen Einheit setzte. Im Punkt 5 des Plans sprach Kohl von konföderativen Strukturen zwischen beiden deutschen Staaten und sagte mit überzeugender Stimme: "Wie ein wiedervereinigtes Deutschland aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher."

Frühling im Walluftal

Engler sah vom Fenster seines Arbeitszimmers ins Tal. Die Walluf, der Bach, der vom Taunus kommend nach 5 Kilometer in den Rhein mündete, hatte sich wieder beruhigt. Er sah keinen Wellenkamm mehr, wie fast durchgehend sieben Wochen. Er konnte sich nicht erinnern, eine so lange Schlechtwetter Periode je erlebt zu haben. Heute nun endlich war Sonnenschein. Am Frühstückstisch hatten er und seine Frau den roten Sonnenball in der Talsohle hinter dem kahlen Bergahorn im Garten des Nachbarn bestaunt und über den so ersehnten Wetterwechsel geredet. Die Laune war bei beiden schlagartig eine andere. Endlich. Endlich. Wie abhängig der Mensch doch vom Wetter war.

Er öffnete einen Fensterflügel. Vom ewigen Rauschen des Baches war nichts mehr hören. Ruhe und Frieden lag über dem sonnenbeschienenen Tal. Er spürte die kalte Winterluft, sah auf der weiten Wiese kleine weiß leuchtende Schneeflächen, hörte einige Laute von Vögeln, dabei schon das Schlagen der Finken. Die kahlen Bäume, die die Walluf umstanden, schienen bereits vom Frühling zu träumen. Und der würde eines Tages kommen. Wegen der milden Witterung gab es schon Anfang Februar die ersten Frühlingsboten: Schneeglöckchen und bunte Krokusse, die bei Sonnenschein ihre Kelche öffneten. Auch zeigten Bäume und Pflanzen schon beachtliche Knospen.

Der Weg zur Einheit

Er wandte sich wieder dem politischen deutschen Frühling zu, der mit dem Mauerfall in Berlin im November 1989 begonnen hatte. Die wichtigen Etappen hatte er alle unvergesslich in seinem Gedächtnis. Am 19. Dezember hatte sich in Dresden Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem neuen Ministerpräsidenten der DDR Hans Modrow getroffen. Eine unübersehbare Menschenmenge mit schwarz-rot-goldenen Fahnen ohne DDR-Emblem und "Helmut, Helmut"-Rufen forderte die deutsche Einheit. Am 10. Februar 1990 bestätigte Gorbatschow beim Besuch des Kanzlers in Moskau sein "Ja": "Es ist Sache der Deutschen, den Zeitpunkt und den Weg zur Einigung selbst zu bestimmen." Am 18. März fand in der DDR die erste freie Wahl statt, die einen Sieg der "Allianz für Deutschland" brachte, in der sich die CDU mit zwei neuen Parteien zusammengeschlossen und den schnellsten Weg zur deutschen Einheit versprochen hatte. Engler war an diesem Tag in seiner Heimat und hatte in Görlitz und in seinem Geburtsort mit seinem Team die Wahl gedreht. Was für eine Fügung des Schicksals. Hatte er je damit rechnen können, an einem solchen Tag dort zu sein?

Die weiteren wichtigsten Etappen auf dem Weg zur deutschen Einheit: Am 18. Mai wurde im Bonner Palais Schaumburg von den Finanzministern der deutsch-deutsche Staatsvertrag zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion unterzeichnet, die am 1. Juli in Kraft trat. 42 Jahre hatte es zwei deutsche Währungen, die die Menschen trennten, gegeben nun sollte die DM das Land vereinen helfen. Vom 14.-16. Juli billigte Gorbatschow beim Treffen mit Kanzler Kohl in Moskau und im Kaukasus die Mitgliedschaft des vereinten Deutschland in der NATO, was Kohl zur Bedingung ihrer Vereinbarungen gemacht hatte.

Am 23. August beschloss die Volkskammer der DDR, am 3. Oktober nach Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland beizutreten. Am 31. August wurde im ehemaligen Kronprinzenpalais in Ostberlin der Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR unterzeichnet. Am 12. September kam es in Moskau zum Abschluss des "Zwei-plusvier-Vertrages", der das internationale Umfeld der Vereinigung regelte und von den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges UdSSR, USA, Großbritannien Frankreich und den beiden deutschen Außenministern unterzeichnet wurde. Am 3. Oktober 1990 dem Tag der deutschen Einheit trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Das vereinte Deutschland war ein freier souveräner Staat.

Die „Charta von Paris“

Die Vereinigung Deutschlands hatte das politische Klima in Europa und in der bipolaren Welt mit dem Ost-West-Gegensatz von NATO und Warschauer Pakt wesentlich verändert. Nur wenige Wochen später kamen die Staaten der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE (alle europäische Staaten mit Ausnahme von Albanien, die USA und Kanada) in der französischen Hauptstadt Paris zu einem Gipfel zusammen, um die Weichen für eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu stellen. Am 21. November 1990 wurde von allen teilnehmenden Staaten die "Charta von Paris für ein neues Europa" unterzeichnet. Unter der Überschrift "Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit" hieß es in der Präambel:

"Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden.

Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlussakte von Helsinki bricht in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an."

Die Unterzeichnerstaaten verkündeten, dass die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas, den USA und Kanada ausgeweitet und gefestigt werden sollten. In dem Kapitel "Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten" hieß es unter anderem: "Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Streitfällen. Wir beschließen, Mechanismen zur Verhütung und Lösung von Konflikten zwischen den Teilnehmerstaaten zu entwickeln. Nun, da die Teilung Europas zu Ende geht, werden wir unter uneingeschränkter gegenseitiger Achtung der Entscheidungsfreiheit eine neue Qualität in unseren Sicherheitsbeziehungen anstreben. Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden. Wir verpflichten uns daher, bei der Festigung von Vertrauen und Sicherheit untereinander sowie bei der Förderung der Rüstungskontrolle und Abrüstung zusammenzuarbeiten."

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Einstellung der offenen Ost-West-Konfrontation bot sich für die Europäer die Chance eine qualitativ neue friedliche Ordnung aufzubauen. Es war eine Zeit großer Hoffnungen auf eine gute Zukunft.

Spaziergang am Rheinufer

Engler ging mit seiner Frau am Eltviller Rheinufer spazieren. Die Mittagssonne hatte sie dazu verlockt, obwohl das Thermometer am Haus nur wenige Grad über Null zeigte und am Wasser ein lebhafter Ostwind wehte. Ihr Auto hatten sie so geparkt, dass sie gegen die Sonne, die schon wärmte, nach Westen laufen konnten. Der Leinpfad, noch vor wenigen Tagen von Hochwasser überschwemmt, war bis auf wenige Pfützen wieder trocken. Zur Rechten die Burg Crass mit ihrem Restaurant, in das, wie er wusste, früher oft Hans-Dietrich Genscher eingekehrt war. Einmal hatte er ihn auch hier getroffen. Der Grund für Genschers Kommen lag auf der anderen Seite des Rheins. In der Villa auf der Insel hatten sich 1982 mehrere Mitglieder der FDP getroffen, die hier ihre Kehrtwendung von der SPD zur CDU beschlossen. Ein Beschluss mit weitreichenden Folgen, die sich bis zur Nominierung von Michail Gorbatschow als neuen Generalsekretär der KPdSU und der Schaffung der deutschen Einheit belegen lassen. In der neuen Koalition mit der FDP konnte CDU-Kanzler Kohl die so umstrittene Nachrüstung gegen die Erpressung durch sowjetische SS 20 - Raketen durchsetzen, die die SPD ihrem Kanzler Helmut Schmidt verwehrt hatte. Die Nachrüstung des Westens führte in der Sowjetunion zur Einsicht, dass man sich in der Frage der Rüstung in eine Sackgasse manövriert hatte, aus der man mit einem konzilianteren Generalsekretär heraus wollte. Ein wichtiger Grund für die Wahl von Gorbatschow.

Seine Bedeutung für die Herstellung der deutschen Einheit war allen offenbar. Genscher als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hatte die Früchte seiner klugen Politik noch selbst erlebt. Seine Unterschrift stand unter dem "2 plus 4Vertrag", der am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet wurde und die internationalen Voraussetzungen für die deutsche Einheit geschaffen hatte. Eine Entwicklung, die ohne den damaligen Wechsel der FDP von der SPD zur CDU, hier in Eltville beschlossen, nicht eingetreten wäre. Genscher war sich dessen bewusst, er hatte es gegenüber Engler bei den Aschaffenburger Gesprächen, als er ihn dazu vom Hubschrauberlandeplatz Egelsbach abholte, deutlich und mit dankbarer Miene bestätigt.

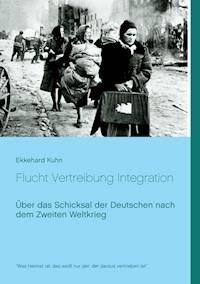

Kurz vor der Eltviller Burg machten sie an einer Stelle Halt, an der ein ihnen bekanntes Ehepaar, das in der Nähe wohnte, Hühner hielt. Die Tiere waren heute nicht draußen, wohl weil es ihnen zu kalt war. Engler und seine Frau wussten über die vielen Aktivitäten der agilen Leute Bescheid. Hinter den Mauern der Eltviller Burg sollte auf einem bisher brach liegenden Grundstück ein Jugendpark der Kulturen entstehen. Es war das neueste Vorhaben der Philipp-Kraft-Stiftung, die sich der Integration, Förderung und der Teilnahme im interkulturellen Austausch von Menschen unterschiedlicher Herkunft verschrieben hat. In der Veranstaltungsreihe "Völkermühle" der Stiftung war Engler mit seinem Vortrag "Flucht Vertreibung Integration - Über das Schicksal der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg" zu seinem gleichnamigen Buch aufgetreten. Die Bezeichnung "Völkermühle" hatte der Vorsitzende der Stiftung aus dem Stück "Des Teufels General" von Carl Zuckmayer gewählt, in dem sich der Protagonist über die Vermischung von Menschen verschiedener Völker am Rhein positiv geäußert hatte.

An der westlichen Mauer der Burg blieben sie vor der bronzenen Tafel stehen, die an der Ecke zum Rhein angebracht war: "Die Stadt Eltville am Rhein dankt Erich Kapitzke, Dr. Karl Korn und Prof. Dr. Edmund Gassner für Ihre großen Verdienste um die Erhaltung des Rheinufers." Diese Männer hatten jahrelang in der ersten Bürgerinitiative der Bundesrepublik Deutschland gegen den Bau einer autobahnähnlichen Straße am Rheinufer gekämpft.

"Ich finde, die Tafel für diese Männer müsste noch irgendwie mehr herausgehoben werden, damit die Leute hier nicht achtlos vorbei gehen", sagte Engler, der sich in letzter Zeit noch einmal mit der Geschichte des verhinderten Straßenbaus am Rheinufer befasst und mit großem Interesse die Broschüre "Der Fall Eltville - Eine Dokumentation zur jüngeren Geschichte des Rheingaus" gelesen hatte. Darin war auch ein schwarz-weiß-Foto, das den Vater seiner Frau in einer Gruppe am Rheinufer mit Protestplakaten zeigte. "Rettet die Eltviller Rheinuferlandschaft", "Wo bleibt der Landschaftsschutz?", "Hände weg vom Rhein!" stand auf ihnen.

"Ich finde es bewundernswert, dass dein Vater mit dabei war und gegen die Straße gekämpft hat", sagte Engler.

"Ich bin darüber auch stolz, aber ich habe das damals gar nicht so mitgekriegt, ich war ja erst 10 Jahre alt." 1958 hatte Erich Kapitzke, Direktor bei der Eltviller Sektfirma MM, den Kampf gegen die Rheinuferstraße begonnen und Mitstreiter in einer Bürgerinitiative gesucht, die er gründete: "Verein zum Schutze der Eltviller-Niederwallufer Rheinuferpromenade e.V." Fast 20 Jahre dauerte es, bis der Bau der Straße am Rhein aufgegeben und dafür eine Umgehungsstraße durch die Weinberge gewählt wurde. Am 17. Mai 1976 konnte Erich Kapitzke als Sprecher des Vereins in der FAZ eine seitenbreite Anzeige unter dem Titel "Eltville ist gerettet, wir danken" veröffentlichen. Als Alternative für die Rheinuferstraße wurde jetzt mit dem Bau einer Umgehungsstraße durch die Weinberge begonnen, die am 18. August 1989 eingeweiht wurde.

"Heute kann man es überhaupt nicht mehr verstehen, dass hier am Rheinufer einmal eine Straße sein sollte", sagte Engler, "aber das wissen kaum noch Leute und die Winzer, vor allem die aus Martinsthal, die hier die Straße wollten, sind ganz still, weil sie am meisten von der anderen Lösung profitiert haben."

Sie schauten kurz in den "Anleger 511", das beliebte Lokal im ehemaligen Gebäude der Rheinschifffahrt. Hier konnten die Gäste direkt am Rheinufer sitzen. So nah wie nirgendwo sonst.

"Ich finde, dass die Tafel mit dem Dank an die drei Männer allein nicht ausreicht, um den Besuchern klar zu machen, welche Barbarei hier verhindert wurde", sagte Engler beim Weitergehen, "in Walluf stehen große erklärende Tafeln über das frühere Gebück und sein Tor, da könnte es hier doch auch so etwas geben", schlug Engler vor. Seine Frau pflichtete ihm bei: "Das sollten wir dem Bürgermeister vorschlagen."

Sie gingen weiter bis zur Nikolausquelle, die direkt am Rhein lag und freuten sich über die neue moderne Gestaltung des Ufers, die wirklich gelungen war. Wie gut, dass sich die Vernunft dank dem Kampf des Vereins durchgesetzt hatte.

Die „Charta von Paris“ verhindert keine Jugoslawienkriege

Nach dieser schönen Abwechslung mit dem gemeinsamen Spaziergang wandte sich Engler zuhause wieder seiner eigentlichen Aufgabe zu. Er wollte die politische Entwicklung nach der so positiven "Charta von Paris für ein neues Europa" weiter verfolgen. Die deutsche Wiedervereinigung und die Charta mit ihrem Versprechen eines neuen Zeitalters des Friedens hatten die Menschen in Euphorie versetzt. Optimismus weit und breit. Engler konnte sich gut daran erinnern, wie er sich damals fühlte. Alle seine früheren Hoffnungen waren in Erfüllung gegangen. Es war eine Zeit der Hochstimmung.

Doch schon ein Jahr später gab es plötzlich wieder Krieg in Europa. In dem Vielvölkerstaat Jugoslawien gerieten die verschiedenen Völkerschaften mit Gewalt aneinander. Die Bezeichnung Jugoslawien (Südslawien) hatte die Tatsache verdeckt, dass unter diesem Dach Slovenen, Kroaten, Serben, Bosnier, Herzegowiner, Montenegriner und Mazedonier zusammen lebten. Jahrzehntelang blieb es untereinander friedlich.

1984 feierten sie gemeinsam mit der Welt in der bosnischen Stadt Sarajevo die Olympiade. Doch hinter der äußeren Fassade gab es schon immer Spannungen. Von Gegensätzen der Kroaten und Serben hatte Engler selbst Erfahrungen sammeln können, als er 1969 mit seiner ersten Frau einen Urlaub in Jugoslawien verbrachte. Da er an der Universität München als Student der Slawistik Serbokroatisch lernte, konnte er sich mit den Einheimischen in ihrer jeweiligen Sprache verständigen. Die Unterschiede zwischen Serbisch und Kroatisch waren minimal, nur manche Bezeichnungen unterschieden sich, z. B. hieß es "kruch" für Brot im Kroatischen, "chleb" im Serbischen. Der größte Unterschied bestand in der Wahl der Schriftzeichen. Die Serben schrieben mit Kyrillischen Buchstaben wie die Russen und die Bulgaren. Die Kroaten benutzten das lateinische Alphabet. Die Serben waren orthodox, die Kroaten katholisch. Im Zweiten Weltkrieg hatten sie oft grausam gegeneinander gekämpft, was auf beiden Seiten nicht vergessen war.

Dass sich die jeweiligen Völker nicht gerade mochten, wurde ihm auch bei ihrem Urlaub an der Adria-Küste offenbar. Oft wurde ihnen abfällig gesagt, 'mit dem nicht reden, das ist ein Serbe'! ‚Das ist ein Kroate!' Auch unterschieden sich der Geschmack und die Denkweise von Serben, Kroaten und Bosniern wesentlich. Als sie einmal einem netten Ehepaar zum Dank eine CD mit Volksmusik von der Adriaküste schenkten, machten diese Menschen ehrlicherweise deutlich, dass sie diese Musik im Dreivierteltakt nicht mochten und lieber Sevdalinkas, bosnische Liebeslieder, bekommen hätten.

Auf ihrer Reise waren sie auch an den bewundernswerten Plitvitzer Seen, im bosnischen Mostar mit seiner berühmten Brükke über der Neretva und in der schönsten Altstadt, die sie bisher gesehen hatten: in Dubrovnik an der Adria. So war es für Engler besonders bestürzend, als er von den ersten Toten an den Plitvitzer Seen, vom Fall der Brücke in Mostar und den Zerstörungen in der kroatischen Stadt Dubrovnik durch serbische Artillerie erfahren musste. Er konnte nicht verstehen, dass bei allen Gegensätzen zwischen den Völkern diese nun in Kriegen ausgetragen wurden. Und dass man sogar bis auf die Geschichte von 1389, der Schlacht auf dem Amselfeld, zurückgriff. Als der Chef der serbischen kommunistischen Partei Slobodan Milosevic den Niedergang des Kommunismus fürchtete suchte er für seine Anhänger neuen Rückhalt in der orthodoxen Kirche und im Mythos der Amselfeldschlacht, in der die christlichen Serben gegen die muselmanischen Türken kämpften. Am 28. Juni 1989 hatte Milosevic vor über einer Million Serben, Kosovo-Serben und Montenegrinern auf dem Amselfeld zur Verteidigung der serbischen Nation aufgerufen.

Mitte 1990 erfasste die ethnisch auseinandertriftende Entwicklung in Jugoslawien auch Kroatien. Nach seinem Wahlsieg stellte ihr neuer Führer Franjo Tudjman die gegenwärtigen Grenzen infrage. Die kroatische Regierung trat ebenfalls betont nationalistisch auf und feierte ihren Amtsantritt als Erfüllung des "tausendjährigen Traums des kroatischen Volks" von einem eigenen Staat.

In der Folge wurde Jugoslawien, das früher durch die Persönlichkeit von seinem Führer Tito und eine kluge föderative Verfassung zusammengehalten wurde, durch eine Reihe von Kriegen erschüttert. Vom 10-Tage-Krieg in Slowenien im Juni 1991, dem Kroatienkrieg von 1991 bis 1995, dem Bosnienkrieg von 1992 bis 1995, in dem auch die UN und die NATO eingriffen und dem Kosovo-Krieg, der sich bis zum Jahr 1999 hinzog und in dem die NATO ohne Billigung durch die UN völkerrechtswidrig einen Luftkrieg gegen die Rest-Bundesrepublik Jugoslawien mit der Bombardierung Belgrads durchführte.

Engler hatte eine eigene Erklärung, warum es gerade beim Zerfall Jugoslawien zu Kriegen kommen konnte. Jugoslawien hatte als einziger Staat in Osteuropa nicht zum Warschauer Pakt gehört. So kannten sie hier auch nicht den Ordnungsrahmen des Verteidigungsbündnisses Warschauer Pakt, in dem ein einziger Schuss den Beginn eines atomaren Krieges zwischen Ost und West hätte auslösen können. Die Charta von Paris hatte das damals noch einige Jugoslawien im November 1990 mit unterschrieben, aber der anwachsende Nationalismus seiner Völker hatte alle schönen Absichten vereitelt und zu Hunderttausenden von Vertriebenen und Toten geführt. Ein Elend, das Engler betroffen gemacht hatte. So schön die adriatische Küste und das Wetter in Kroatien auch sein mögen, wollte er nicht mehr in dieses Land reisen. Die vielen Kriege hatten ihn desillusioniert und zutiefst deprimiert. Die friedliche Trennung der Tschechoslowakei in Tschechien und in die Slowakei hatte gezeigt, dass es in Jugoslawien auch anders hätte gehen können, trotz der komplizierten Volks- und Religionszugehörigkeit. An den Kriegen hatten vor allem die jeweiligen Politiker Schuld, die die Menschen mit den aus der Geschichte herrührenden Ressentiments zu Fanatismus aufgehetzt hatten.

Der Plan - 80. Geburtstag in Meran Geschichte Südtirols - Erzherzog Johann

Gestern hatte Engler im Internet für eine Woche Anfang Juni ein Doppelzimmer in Meran gebucht. In einem komfortablen 4-Sterne Hotel mit Pool innen und außen. Für ihn war Südtirol im Sommer und im Herbst die schönste Urlaubsgegend. Schon einige Male waren deshalb er und seine Frau und mit ihnen auch zweimal die Mainzer Töchterfamilie mit ihren Kindern in Eppan, im sogenannten Überetsch, dem hügeligen Hochplateau zwischen Bozen und dem Kalterer See. Für ihn war Südtirol aus mehreren Gründen das liebste Urlaubsland. Zum einen war es das beständige sonnige Wetter. Er konnte sich an Aufenthalte erinnern, in denen es nicht ein einziges Mal geregnet hatte. Dann war es die schöne Gebirgslandschaft. Berge gab es auch woanders in den Alpen, aber er mochte die bajuwarisch beeinflusste Bauweise und ihre Siedlungskultur. Vor allem waren es aber die Menschen, die ihren deutschen Dialekt trotz aller Unterdrückungsmaßnahmen im italienischen Südtirol bewahrt hatten und ihre berührende Geschichte seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, als sie vom besiegten und untergegangenen Kaiserreich Österreich-Ungarn abgetrennt und im Vertrag von Saint-Germain willkürlich der Siegermacht Italien zugeschanzt wurden.