21,99 €

Mehr erfahren.

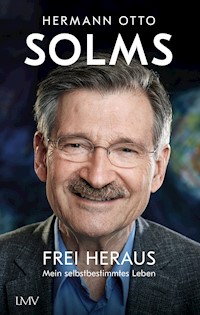

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Fast sein halbes Leben war Hermann Otto Solms Mitglied des Deutschen Bundestags. Als einer der wichtigsten Köpfe der FDP prägte und gestaltete Solms Politik und Partei. Ob als Parlamentarier oder in seinen privaten Entscheidungen: Immer war es der liberale Kerngedanke der Selbstbestimmung, der Hermann Otto Solms bei seinen Entscheidungen geleitet hat. In seinen Memoiren reflektiert er nicht nur seinen Werdegang, sondern auch den der Partei: Seine adelige Herkunft, die vaterlose Kindheit, die Erfahrungen als Internatsschüler, der Einstieg in die Politik, das Auf und Ab der FDP während der vergangenen fünf Jahrzehnte. Aufschlussreich ist auch sein Blick auf die Entwicklung des parlamentarischen Systems von der Ära Brandt bis zur Ära Merkel, der zeigt, welchen Weg unsere Demokratie in den letzten fünf Jahrzehnten genommen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Distanzierungserklärung:

Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.

© 2021 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Konzeption: Dr. Steffen Damm

Lektorat: Dr. Annalisa Viviani, München

Umschlaggestaltung: Sabine Schröder

Umschlagmotiv: © Dr. Hermann Otto Solms, MdB, Foto: Werner Schuering

Satz und Ebook-Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-7844-8418-1

www.langenmueller.de

Inhalt

Prolog

Frühe Freiheiten: Herkunft und Kindheit

Geboren mit grauen Haaren · »Trance der Trauer« · Ein Selbstversorgungsbetrieb · Im Witwensilo · Ein Einzelkind in der Familie · »Die Amis kommen!« · Innen und außen · Eine Frau ohne Rechte · Ab Herbst in Schuhen

Verantwortung übernehmen: Internatsleben

Ein »Schul- und Lebensort« · Eine neue Familie · Wettbewerb und Kameradschaft · Woran man Internatsschüler erkennt · Freundschaften fürs Leben

Mein eigener Weg: Lehr- und Studienjahre

Erst einmal das Arbeitsleben kennenlernen · Ein Kontrastprogramm zur heilen Welt · Zementierung der deutschen Teilung · Lehrling in der Bankenstadt · Familienbande oder Der dunkle Fleck · Libertäre Revolutionstouristen · Mittler zwischen den Fronten · Transatlantischer Perspektivwechsel

Im Spagat: Parteiarbeit und Firmengründung

Sozial-liberaler Aufbruch: Eine neue Ostpolitik · Klima des Misstrauens · Der letzte Schliff · Erdrutsch im »roten Hessen« · Ein zweites Standbein: Videogames · »Du musst halt fleißig sein!«

Weichenstellung: Politik als Beruf

»Eine Wende ist notwendig« · Reicht es zur Mehrheit? · Menschenkenntnis als Kunstform · Das Parlament wird bunter · Ein Turnaround · Die »Viererbande« · Ins kalte Wasser · Altlasten beseitigen · Späte Anerkennung · Das geheimnisvolle Gremium

Der Beitritt: Aufbruch nach Deutschland

Die Welt verändert sich · Solche und solche · Als Wahlkämpfer im Osten · Ein Zeitfenster · Mit der Wirkung eines Fallbeils · Frust und Euphorie · Krieg ums Parteivermögen · Familienleben – nah und fern · Rückgabe oder Entschädigung? · Trotz allem: eine Erfolgsgeschichte

Von der Bonner zur Berliner Republik: Die Mechanik des Koalierens

Träger zweier Hüte · Die menschliche Dimension · Politik erzählen · Fraktionsmanagement · Im Gespräch bleiben · Ein Hauen und Stechen · Der Streit um die Pflegeversicherung · Nicht mehr nur Steigbügelhalter · Reizthemen, Bruchlinien (I) · Die »Vollendung der Einheit« · Aus dem Politikerghetto in die Weltstadt · Präsidentenwahlen als Richtungsentscheidungen · Sachverstand macht politikunfähig · Ein Reformstau

Selbstfindungsprozesse einer Mittelmacht: Als Moderator im Bundestag

Neuausrichtung der Außenpolitik · Ein Markt für Chancen · Parlamentarische Streitkultur · Unwürdiger Umgang mit Taiwan · Machtkämpfe · Stimmen der Opposition · Politik als Unterhaltung? · Eine Steuerreform nach unseren Vorstellungen · Kein glücklicher Tag · Auf Streit gebürstet · Nur zehn Monate · Europa – Einheit und Vielfalt · Enttäuschte Erwartungen

Liberaler Neustart: Ein aufgeschobener Abschied

»All das, vorbei« · Nicht mal eine Tasse Kaffee · Lebenszeichen · Ein neues Leitbild · Ein Gemeinschaftswerk · Reizthemen, Bruchlinien (II) · Warum es richtig war, die Jamaika-Sondierungen zu beenden · Lehren aus Thüringen · Regierung und Parlament: Reflexionen einer Eintagsfliege · Ein Bindeglied in der Mitte · Der richtige Zeitpunkt

Anhang

Dank

Literaturhinweise

Bildnachweis

Personenregister

Johann Wolfgang von Goethe Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben, / Das ist der Weisheit letzter Schluss: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern muss.

Aus: Faust II

Prolog

Dieses Buch entstand, wie vieles im Leben, durch das Zusammenkommen verschiedener Umstände, die in mir den Gedanken geweckt haben, meine Erinnerungen festzuhalten. Als ich im Jahr 2016 für den Deutschen Bundestag kandidierte, wurde ich immer wieder gefragt, warum ich mir das im Alter von 75 Jahren noch einmal antun wolle – als sei das Amt eines Parlamentariers vor allem eine Bürde. Abgeordneter des Deutschen Bundestags zu sein, ist eine große Ehre und eine noch größere Verpflichtung. Gleichwohl erschien meine Entscheidung erklärungsbedürftig.

Ich selbst hatte mir die Frage nach dem angemessenen Verhältnis von Lebensalter und politischem Engagement gar nicht gestellt. Ich wollte einen Beitrag zur Rückkehr der Freien Demokraten ins Parlament nach den schwierigen Jahren in der außerparlamentarischen Opposition leisten. Das geht nicht nur mit jungen Leuten, dazu braucht es vor allem auch Erfahrung. In unserer älter werdenden Gesellschaft brauchen wir ein Miteinander der Generationen. Jung und Alt müssen miteinander für eine gerechtere gesellschaftliche Ordnung eintreten. Wir dürfen Zukunftsinvestitionen und Rentenzahlungen nicht gegeneinander aufrechnen. Die Investitionen von heute sollen die Versorgungskosten der Älteren von morgen finanzieren. Deshalb ist der Einsatz für Bildung, Forschung und produktives Wachstum die Voraussetzung für die soziale Sicherheit in der Zukunft.

Ich erfahre mein fortgeschrittenes Alter als eine biografische Phase, in der ich weitgehend frei von materiellen Zwängen nach eigenen Überzeugungen leben kann. Ich muss keine Karriere mehr machen oder mich strategischen Erwägungen fügen, sondern kann mich, losgelöst von den alltäglichen Problemen des Erwerbslebens, voll und ganz auf ausgesuchte Themen konzentrieren. Es ist kein Lebensabschnitt, den ich im Zwangsruhestand verbringen möchte. Wer will und kann soll im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kräfte arbeiten dürfen, so lange und so viel er will. Das ist die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Meine Antwort auf die Frage, warum ich im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 noch einmal kandidiert habe, lautet also: Weil ich selbst entscheiden will, wann ich aufhöre. Ich habe meinen bereits gefassten Entschluss, mich aus der aktiven Politik zurückzuziehen, nach der verlorenen Bundestagswahl 2013 zurückgestellt. Nachdem ich sah, in welch schwieriger Situation sich die Partei auch finanziell befand, war ich bereit, beim Wiederaufbau mitzuarbeiten.

Das immer aufs Neue auszutarierende Verhältnis von Selbstbestimmung und Verantwortung ist, wenn man so will, der rote Faden dieses Buches. Meine Erinnerungen speisen sich aus einem interessanten Leben als sehr familienorientierter Mensch sowie aus einem Berufsleben als Bankkaufmann, Unternehmensgründer und Politiker in unterschiedlichen Ämtern und verantwortlichen oder beratenden Funktionen. Als ich geboren wurde, herrschte Krieg. Die Arbeit an diesem Buch war für mich auch ein Anlass, meine frühen Erfahrungen in einem zerstörten Land, wichtige Bildungseindrücke und meine (Um-)Wege in die Politik mit etwas Abstand neu zu betrachten und einzuordnen. Seit den frühen 1970er-Jahren habe ich das parlamentarische System in Deutschland fast über ein halbes Jahrhundert hinweg unmittelbar miterlebt und mitgestaltet. Der Rückblick auf die prägenden Debatten und Persönlichkeiten dieser Zeit hat mir noch einmal die immensen Entwicklungen vor Augen geführt, die unser Land in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu dem für mich herausragenden historischen Ereignis, der deutschen Wiedervereinigung, und in den Jahren danach durchgemacht hat.

2017 wurde mir die Ehre zuteil, die Legislatur des mittlerweile 19. Deutschen Bundestags als Alterspräsident zu eröffnen. So bot sich mir die Gelegenheit, vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrungen und aus der Perspektive meiner Generation noch einmal grundsätzlicher über Sinn und Zweck unseres parlamentarischen Systems nachzudenken – und damit zugleich einen Bezugsrahmen des vorliegenden Buches abzustecken. Der zentrale Gedanke meiner Eröffnungsrede bestand in der Betonung der Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung. Ich hatte mich über die Alleingänge der Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der Energiewende und der Flüchtlingspolitik geärgert und wollte deshalb einen Kerngedanken der parlamentarischen Demokratie herausstellen, der für mein Politikverständnis elementar ist: Das Parlament hat die Aufgabe, die Grundlinien der Politik zu bestimmen, die Regierung einzusetzen und zu kontrollieren. Die Richtlinienkompetenz des Kanzleramts bezieht sich auf die Regierung und deren Entscheidungen, nicht auf das Parlament.

Das Parlament hat die Aufgabe, die verfassungsrechtlichen Prinzipien zu wahren und darauf zu achten, dass die Regierung nicht schleichend ihre Machtbefugnisse zulasten des Parlaments oder der Verfassungsprinzipien ausweitet. Um dem vorzubeugen, hat sich das Parlament beispielsweise vorbehalten, Truppeneinsätze außerhalb des Bündnisgebiets oder Haushaltsentscheidungen im Rahmen der Euro-Stabilisierung von seiner Zustimmung abhängig zu machen und damit ein Höchstmaß an parlamentarischer Kontrolle zu gewährleisten. Beide Entscheidungen wurden getroffen, als die FDP an der Regierung beteiligt war. Die Liberalen sehen es als eine ihrer zentralen Aufgaben an, die Machtausübung der Exekutive in Grenzen zu halten und Fehler bei der Machtausübung möglichst zu verhindern. Den Parlamentariern sollte bewusst sein, dass die Grundlagen der Politik vom Parlament bestimmt werden müssen, das vom Volk durch Wahlen gerade dazu legitimiert ist.

Meine Rede als Alterspräsident des Deutschen Bundestags war als ein Plädoyer für die Unabhängigkeit des Parlaments und als Appell an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Parlamentariers gedacht, mich selbst eingeschlossen. Es geht in der Politik immer um Machtfragen. Das darf aber nicht dazu führen, dass man sich über andere erhebt. Politik sollte immer im Hinblick auf den einzelnen Menschen und dessen Schicksal gestaltet werden. Es geht darum, die Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit des Menschen im besten aufklärerischen Sinne zu stärken: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!« Dieser Aufruf Immanuel Kants, der mir persönlich immer als Orientierung gedient hat, kann auch als eine Aufforderung an die Institution Parlament verstanden werden.

Verantwortung auf der Basis persönlicher Unabhängigkeit und freiheitlicher Überzeugung hat eine individuelle und eine öffentliche, auf die Gemeinschaft bezogene Dimension. Beide Seiten bilden den Grundton meiner Biografie. Sie kommen sowohl in der Tradition meiner Familie als auch in meinem Berufsleben als Unternehmer und Politiker unmittelbar zum Tragen. Neben der Veranschaulichung dieses leitenden Motivs bestand meine Intention bei der Niederschrift dieses Buches darin, Lebenserfahrungen weiterzugeben, zeitgeschichtliche Zusammenhänge zu vermitteln, Einblicke in das Innenleben des politischen Betriebs zu geben und dabei nicht zuletzt den tieferen Sinn der liberalen Idee zu verdeutlichen, die ich im politischen Spektrum für unverzichtbar halte. Der Mensch braucht Freiheitsspielräume, um sein Leben selbst gestalten zu können. Politik muss dafür sorgen, dass jeder auf der Grundlage unserer Verfassung ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen kann.

Stefan Zweig Was ein Mensch in seiner Kindheit aus der Luft der Zeit in sein Blut genommen, bleibt unausscheidbar.

Aus: Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers

Frühe Freiheiten: Herkunft und Kindheit

Geboren mit grauen Haaren

Es ist wirklich so. Als ich am 24. November 1940 in Lich, einer Stadt im mittelhessischen Landkreis Gießen, geboren wurde, zierte mein Haupt ein dichter grauer Flaum, der prompt zum Bestandteil unserer Familienmythologie wurde. Man erzählte sich, das jüngste der fünf Solms-Kinder habe noch im Mutterleib eine Art Schock erlitten und sei deshalb mit der Kopfbehaarung eines alten Mannes zur Welt gekommen. Ich denke nicht, dass man damals rationalen Erklärungen zugänglich gewesen wäre – die Vorstellung eines kausalen Zusammenhangs zwischen meinem äußeren Erscheinungsbild und jenem Vorfall, der einige Monate vor meiner Geburt unsere Familie für immer veränderte, erschien einfach zu naheliegend. Die Farbe der Haut, der Augen und der Haare sind genetisch bedingt. Es ist aber durchaus möglich, dass die Produktion der entsprechenden Pigmente durch bestimmte äußere Einflüsse gestört oder blockiert wird. Worin die wirkliche Ursache für die ungewöhnliche Haarfarbe des Neugeborenen bestand, kann ich nicht sagen. Gedeutet wurde sie jedenfalls als Reaktion auf die akute Erschütterung meiner Mutter durch den völlig unerwarteten Tod meines Vaters.

Hermann Otto Wilhelm Ludwig Solms starb im Alter von nur 37 Jahren. Das war damals nicht ungewöhnlich, schließlich herrschte seit knapp einem Jahr Krieg. Es hätte aber trotzdem nicht sein müssen. Jedenfalls nicht so. Mein Vater war Oberleutnant der Reserve der Luftwaffe und kam am 3. Juli 1940 auf einem Militärflugplatz bei Neuruppin durch einen tragischen Unfall ums Leben. Auf dem Flugplatz im heutigen Landkreis Ostprignitz wurden auch Piloten ausgebildet. Ein Flugschüler verpasste bei der Landung den vorgesehenen Aufsetzplatz, konnte aber nicht mehr durchstarten, um die Übung zu wiederholen, sondern raste in ein Häuschen, auf dessen Treppe mein Vater saß und las. Er war ein begeisterter Sportflieger, der Ende August 1939 zur Luftwaffe eingezogen wurde. Er begann als Leutnant im Stab von General von Döring bei den Jagdfliegern und gab keine Ruhe, bis er im Alter von 37 Jahren einer aktiven Jagdfliegerstaffel zugeteilt worden war – damit war er der älteste Jagdflieger der gesamten Luftwaffe. Kein Mitglied dieser Staffel hat den Krieg überlebt – sie wurde später im Luftkampf »geopfert«, ohne Chance gegen die technisch überlegenen englischen Flugverbände. Es ist kaum anzunehmen, dass mein Vater diesen Einsatz überlebt hätte. Er fiel nicht im Kampf, es wurde aber offiziell anerkannt, dass er bei Ausübung des Militärdienstes umgekommen sei. Das sollte auch aus rechtlichen Gründen wichtig werden, denn meine Mutter Gertrud war nun im Alter von gerade einmal 26 Jahren eine Kriegerwitwe.

Drei Generationen: Von der Monarchie über die Diktatur zur Demokratie.

1 Mein Großvater Reinhard Solms als Regimentskommandeur der Gardes du Corps der Preußischen Armee, Potsdam 1911.

2 Mein Vater Hermann Otto Solms als Sportflieger in seinem zweisitzigen Doppeldecker, Ende der 1930er-Jahre.

3 Auf dem FDP-Parteitag 1987.

Was das bedeutete, kann man sich aus heutiger Sicht nur schwer vorstellen. Zunächst einmal war sie nach dem plötzlichen Tod unseres Vaters eine alleinerziehende Mutter mit vier kleinen Kindern und einem weiteren noch ungeborenen. Unsere Eltern hatten am 29. Dezember 1933 geheiratet. Knapp ein Jahr später, am 27. November 1934, kam im Licher Stadtschloss – wir waren alle Hausgeburten – mein ältester Bruder Philipp Reinhard zur Welt, gefolgt in Abständen von jeweils gut einem Jahr von Dorothea (11. Dezember 1935), Wilhelm (5. Januar 1937) und Eleonore (20. April 1938), die wir alle »Nori« nannten. Dann entstand eine Pause, mein Vater starb – und dann kam ich. Ein Arzt riet meiner Mutter, mir im Alter von einem Jahr eine Glatze zu scheren. Die Sache mit den grauen Haaren erledigte sich dann aber mehr oder weniger von selbst. Zuerst wurden sie dunkel, dann wieder hell, ehe sie die Farbe annahmen, die sich viele Jahrzehnte erhalten hat, um im Alter erneut zu ergrauen. Angesichts der immensen Probleme, vor denen unsere Mutter nun stand, dürfte dieses das geringste gewesen sein.

»Trance der Trauer«

Unsere Mutter hat ihre Situation nach dem frühen Tod meines Vaters während der ersten Nachkriegsjahre um 1980 in einem knapp vierzigseitigen Text beschrieben, der mir, neben den Gesprächen mit meinem Bruder Wilhelm, bei der Darstellung der damaligen Ereignisse eine große Hilfe war. Er verrät einiges über ihren Charakter und ihr Naturell, macht aber auch die Umstände nachvollziehbar, unter denen zur damaligen Zeit das Leben bewältigt werden musste. Sie wollte uns Kindern zumindest im Nachhinein ihre Sicht der Dinge vermitteln, denn damals hatte sie, sehr zu ihrem Leidwesen, nur wenig Zeit für uns. Zu Beginn dominierten Verzweiflung und Trauer angesichts des Verlusts. »Wenn ich auch damit rechnen musste, dass ein Jagdflieger diesen Krieg nicht lebend überstehen würde, so traf mich sein Tod doch auf grausame Weise. Es war ein Schock, den ich bis heute nicht überwunden habe.«

4 Mein Vater als Reserveoffizier der Luftwaffe 1940 in einer ähnlichen Situation – beim Lesen –, in der er wenig später zu Tode kam.

Was aber ebenso deutlich wird, ist ihre pragmatische und zupackende Art. Sie hat diese immense Aufgabe trotz aller Widrigkeiten angenommen und bewältigt. Sie sah sich in der Verantwortung, insbesondere uns Kindern gegenüber, aber natürlich auch für den Familienbesitz. Mit der Volljährigkeit meines ältesten Bruders Philipp sollte er traditionell an den Erstgeborenen übergehen, der allerdings beim Tod unseres Vaters erst sechs Jahre alt war. Mein Vater hatte in den Agrarwissenschaften promoviert und außerdem etliche Jahre in einer Entschuldungsgesellschaft für bankrottgehende Landbesitze in Ostpreußen gearbeitet. Er war also bestens vorbereitet, als er 1930 im Alter von 28 Jahren sein Erbe antrat, um sich fortan vor allem der Rinderzucht zu widmen. Sein Vater Reinhard hatte nach dem Tod seines älteren Bruders Karl, dessen einziger Sohn Philipp im Ersten Weltkrieg gefallen war, 1920 die Leitung des Hauses Solms-Lich übernommen. Er war Offizier der Königlich Preußischen Armee gewesen, ein Regimentskommandeur im Gardes du Corps, und trat den Besitz 1930 freiwillig an seinen Sohn ab, der aufgrund seiner Ausbildung besser als Verwalter der Land- und Forstwirtschaft geeignet war.

Mein Großvater war als Berufsoffizier noch ganz den Traditionen der Monarchie verpflichtet und traute unserer Mutter die Leitung des Besitzes nicht zu. Er hatte wohl auch die Sorge, dass dieser im Fall einer Wiederverheiratung in fremde Hände gelangen könnte. Für unsere Mutter bedeuteten seine ständigen Vorbehalte ihr gegenüber eine zusätzliche Belastung. Sie hatte ihren Mann kurz vor seinem letzten Aufbruch nach Neuruppin gefragt, was denn werden solle, »wenn das Schlimmste passieren würde«. Offenkundig wurde dieser Frage keine allzu große Bedeutung beigemessen. Sie werde das gemeinsam mit dem damaligen Kammerdirektor Baron August von Löw »schon schaffen«. Mehr sagte er nicht dazu. Als Kammerdirektoren bezeichnete man leitende Bedienstete, denen die Verwaltung größerer Liegenschaften oblag, so auch in unserem Fall. Löw, der aus der Wetterau stammte und eine kleine Wohnung im Marstall hatte, arbeitete schon seit Jahren sehr selbstständig. Unsere Mutter hielt ihn für »einen grundanständigen, aber auch sehr schwierigen Mann«, mit dem sie sich nolens volens zusammentun musste, um den Besitz zusammenzuhalten und durch den Krieg zu bringen, dessen Ende im Sommer 1940 ja noch lange nicht abzusehen war. Neben der Notwendigkeit, sich schnell in eine ihr fremde Materie einzuarbeiten, galt damals ihre größte Sorge dem Wohlergehen der vier kleinen Kinder und der bevorstehenden Geburt des fünften. »Ich wollte unter allen Umständen eine durch den Schock verursachte Fehlgeburt vermeiden«, schreibt sie in ihren Aufzeichnungen.

Testamentarisch war festgelegt, dass sie monatlich 700 Reichsmark als Leibrente erhalten sollte. Das wären heute umgerechnet etwa 2300 Euro. Sie selbst hatte ihren Mann darum gebeten, den Betrag nicht höher zu veranschlagen, »um den Besitz zu schonen«, zumal ihr aus einer Hypothek noch monatlich 300 Reichsmark an Zinsen ausgezahlt wurden. Zusammen mit der Kriegswitwenrente von rund 475 Reichsmark konnte sie so bis zur Währungsreform 1948 den stattlichen Betrag von 45 000 Reichsmark zusammensparen. Natürlich beschäftigte sie die Frage, was sie tun solle, wenn Philipp volljährig wäre – »ich würde dann ja erst 42 Jahre alt sein«. Sie hatte den Plan, bis dahin so viel Geld anzusparen, um das Nebengut, den Albacher Hof, zu pachten und dort womöglich eine Pferdezucht betreiben zu können. Wie gesagt, sie war ein tatkräftiger und lebensfroher Mensch, der allerdings nicht Nein sagen konnte und sich, wie sie selbst einräumte, dadurch bisweilen erhebliche Schwierigkeiten einhandelte und manche Enttäuschung erfuhr.

Dass alles ganz anders kam, ist ihr nicht zum Vorwurf zu machen. Sie war in finanziellen und rechtlichen Fragen sehr unerfahren, denn unsere Mutter, eine geborene Freiin von Werthern-Beichlingen aus Thüringen, die 1913 in Schwerin zur Welt gekommen war, stammte aus konservativen Verhältnissen. Ihr Vater Georg Heinrich erwies sich zwar in diesen schwierigen Jahren als ihr wichtigster Vertrauter und Ratgeber, hatte aber nur einer seiner beiden Töchter, der zwanzig Minuten früher geborenen Zwillingsschwester unserer Mutter, ein Studium gestattet. Elisabeth wurde Ärztin, während unsere Mutter Gertrud eine Haushaltsschule besuchen musste und ohne Abitur blieb. Nach dem Tod ihres Mannes wurde ihr fast zehn Jahre lang eine Verantwortung aufgebürdet, auf die sie nicht vorbereitet war, die sie aber gleichwohl übernommen hat. »Als ich nun so plötzlich mich als Verantwortliche für den komplizierten Besitz Lich sah«, notierte sie rückblickend, »schrieb ich meinem Vater, ob er mir einen prinzipiellen Rat geben könne, der für meine neue Tätigkeit von Nutzen sein würde. Unter anderem riet er mir, zwar dem Baron Löw die Prokura zu überlassen, aber ich solle alle Geldgeschäfte über meinen Namen laufen lassen, da ich nießbrauchberechtigt sei am Vermögen meiner Kinder. Ich könne dadurch freier arbeiten und vor allem der ›Verwaltung‹ das Gefühl des Verfügungsrechts nehmen. (…) Ich weiß nicht genau, warum ich diesem Rat nicht folgte. Ich lebte noch in einer Art Trance der Trauer. Mir war nur wichtig, meinen Aufgaben wirklich gerecht zu werden. Ich unterließ es also, und das sollte sich später einmal bitter rächen.« Eine Verwaltung mit zu vielen Vollmachten konnte sich leicht verselbstständigen und mit der Rolle des Besitzers verwechselt werden.

Um unserer Mutter in der ersten Zeit nach Papas Tod beizustehen, wohnten ihre Schwiegereltern Reinhard und Marka zunächst eine Weile in den für sie reservierten Zimmern des Schlosses, zogen sich aber – zumindest hierin taktvoll – bald wieder in ihre Wiesbadener Villa zurück, als sie erkannten, dass Mami lieber allein mit uns war. In ihren Aufzeichnungen ist zu lesen, dass sie damals viele Stunden im Wald verbracht hat, weil ihr diese »seit der Kindheit vertraute Umgebung« dabei half, »das Gleichgewicht ein wenig wiederzufinden«. Ihr Tag begann in aller Regel um sieben Uhr früh im Rentamt, wenn man so will: der Geschäftsstelle des Hauses. Nachmittags folgten oft Besichtigungen der Höfe und Felder. Was sie an Zeit erübrigen konnte, gehörte uns Kindern. Vor Mitternacht kehrte selten Ruhe ein. Das Licht löschte sie aber meist erst gegen zwei Uhr morgens, um wenigstens »ein paar Stunden absoluter Stille« zu haben und noch ein bisschen lesen zu können. Da sie bestrebt war, nach Möglichkeit alles von uns Kindern fernzuhalten, was uns in Unruhe versetzen könnte, wurde ein älteres Kinderfräulein engagiert, Margarete Heinze, die uns auch bei den Schularbeiten half.

Ein Selbstversorgungsbetrieb

Was unsere Mutter zusammen mit Baron Löw in dieser Zeit zu organisieren hatte, war ein sogenannter Selbstversorgungsbetrieb mit streng rationierter Lebensmittelzuteilung. Wir hatten zwanzig Liter Milch pro Tag zur Verfügung und durften ein bis zwei Schweine pro Jahr schlachten, wobei das Gewicht vorgeschrieben war. Unser Haushalt hielt sich maßgeblich über unsere landwirtschaftlichen Betriebe am Leben, die weit ergiebiger waren als das, was man zu Kriegszeiten über Lebensmittelkarten zugewiesen bekam. Es gab Verfügungen, wie viel an Getreide und sonstigen Ernteerträgen abzuführen war. Ich selbst habe natürlich keine konkreten Erinnerungen an die ersten Jahre nach meiner Geburt. Auch meine Geschwister waren noch zu klein, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber wir haben in den ersten zwei, drei Jahren nach Papas Tod keine Entbehrungen erfahren. Abgesehen davon hielt unsere Mutter ohnehin alles von uns fern, was uns in irgendeiner Weise hätte belasten können. Mein Bruder Wilhelm erinnert sich daran, dass wir uns in dem Riesenhaus gegenseitig gejagt haben, auch in den oberen Stockwerken, deren Zugang uns eigentlich verwehrt war, weil man von dort aus durch einen Lichtschacht leicht aufs Dach gelangen und ebenso leicht herunterfallen konnte.

Nach ihrer Bombardierung im Dezember 1944 mussten die Gießener Universitätskliniken aufs Land verlegt werden. Die Chirurgie kam ins Licher Schloss und beanspruchte etwa die Hälfte des Gebäudes. Über einen solchen Ernstfall war zwar schon vorher gesprochen worden, aber nun erst zeigte sich, wie wenig vorbereitet alle waren. »Alte und junge, frisch operierte Leute lagen auf den Fluren herum, man konnte gar nicht allen helfen«, heißt es in den Aufzeichnungen unserer Mutter. »Zudem waren sie auf Pferdewagen geladen worden und hatten mit ihren Wunden 15 Kilometer von Gießen nach Lich das Geratter und Vibrieren ertragen müssen, zum Teil auf Kopfsteinpflaster fahrend. Ich war Leiterin der aktiven Abteilung des Roten Kreuzes von Lich und hatte Tage und Nächte alle Hände voll zu tun. Um dem großen Sterben Einhalt zu gebieten, wurde um Blutspenden gebeten.« Auch sie spendete Blut.

Die Versorgung der Kriegsverwundeten kam also für unsere Mutter zu all ihren übrigen Aufgaben noch hinzu. Schon vorher war sie vom Roten Kreuz des Öfteren zum Nachtdienst am Gießener Bahnhof eingesetzt worden, wo durchfahrende Soldatenzüge mit Tee und Brot versorgt und manchmal auch Tote ausgeladen werden mussten, »nicht nur Deutsche, auch Amerikaner«, wie sie schreibt. Meine Geschwister und ich haben oft die Kranken besucht, die bei uns im Garten saßen. Einem fehlte ein Arm, einem anderen ein Bein. Als sie nach Kriegsende in Gefangenschaft kommen sollten, wurde ein Abschlussfest mit hessischem Blechkuchen veranstaltet: Zucker, Streusel und Apfel. Wir gingen herum, saßen auf den Bettkanten, verteilten Kuchen und verdrückten selbst so viel davon, wie wir nur konnten.

Die Versorgungssituation verschärfte sich bald auf drastische Weise durch den wachsenden Zustrom von Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien, überwiegend aus der näheren und ferneren Verwandtschaft, die von unserer Mutter ohne Zögern aufgenommen wurden. Zeitweise umfasste unser Haushalt dreißig bis vierzig weitgehend mittellose Personen, die dicht gedrängt in den verfügbaren Teilen des Schlosses zusammenlebten, darunter zwei siebenköpfige Familien. Nach der schweren Bombardierung Gießens zog auch Mutters Zwillingsschwester Elisabeth mit ihrem späteren Ehemann Wilhelm Gilbert zu uns nach Lich, die beide kurz vor dem Abschluss ihres Medizinstudiums standen.

Wenige Tage nach ihrer Blutspende wurde unsere Mutter schwer krank und musste in die Abteilung für Innere Medizin der Universitätsklinik gebracht werden, die von Gießen nach Laubach ausgelagert worden war. Die Diagnose war erschreckend: Man stellte eine Agranulozytose fest, eine starke Verminderung der Granulozyten, einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen als Unverträglichkeitsreaktion auf Medikamente wie etwa Pyramidon, das sie in den letzten Jahren im Übermaß gegen Migräne und Überlastung genommen hatte, und bei der »unter tausend nur einer durchkommt«. Aber unsere Mutter hatte Glück: »Mithilfe von sieben Bluttransfusionen und Leberspritzen kam ich nach Monaten wieder auf die Beine.«

Im Witwensilo

1946 gelang es schließlich auch unseren Großeltern mütterlicherseits, Lich zu erreichen. Da Georg Heinrich von Werthern und seine Frau Anna Elisabeth vom brandenburgischen Hoppenrade aus durch das brennende Berlin getrennt in den Westen geflohen waren, kamen sie nacheinander bei uns an, mit fast nichts außer dem, was sie am Leibe trugen. In gesundheitlich schwer angeschlagenem Zustand hatte unsere Mutter nun also über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren einen riesigen Haushalt nicht nur zu führen, sondern auch zu ernähren.

Alle profitierten von ihrem fein austarierten Modell der Selbstversorgung. Die Organisation der Küche war seit dem Flüchtlingszustrom ein außerordentlich schwieriges Problem, das sie kaum bewältigt hätte, wenn ihr nicht mit »Gretchen« Schäfer eine tatkräftige Unterstützerin aus einer alteingesessenen Licher Familie zur Seite gestanden hätte. In ihren Aufzeichnungen spricht unsere Mutter von »Zwangsgästen«, von denen die meisten nicht einmal beim Abwasch halfen. Gretchen dagegen bekommt das ihr gebührende »Denkmal« gesetzt: Trotz Migräne und anderer Anfälligkeiten sei sie »standhaft auf ihrem Posten« geblieben. Sie blieb Philipp und zeitweise auch mir noch erhalten, bis mein Bruder 1970 heiratete. Nach Kriegsende, als die Hungerjahre begannen, hatte Gretchen – auch das vergisst unsere Mutter nicht zu erwähnen –, wo immer sie konnte, für uns Kinder etwas zu essen abgezweigt und hin und wieder auch mal kleinere Portionen nach Hause mitgehen lassen, was Mutter ihr durchgehen ließ, ja »nicht einmal unrecht« fand. Streng genommen war zur damaligen Zeit der Zugriff auf Erträge der Landwirtschaft jenseits von Kleinstrationen verboten. Das galt auch für Großgrundbesitzer.

Wir Kinder hatten keine Vorstellung vom Krieg. Was uns aber auffiel, war die Tatsache, dass die meisten unserer betagten Tanten Trauer trugen und nach und nach auch selbst starben. Das Licher Schloss war in diesen Jahren ein »Witwensilo«, wie wir später scherzhaft sagten – obwohl man darüber eigentlich keine Scherze machen sollte. Auch in den landwirtschaftlichen Betrieben machte sich bemerkbar, dass alle männlichen Arbeitskräfte eingezogen waren und die gesamte Last von den Frauen getragen werden musste. Die Anwesenheit so vieler Menschen, die nicht wussten, wohin, war für uns alle in jeder Hinsicht eine große Umstellung, vor allem für meine älteren Geschwister. Unsere Familiensituation hatte sich völlig verändert. Besonders verhasst waren uns die gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen sich alle an einem riesengroßen Tisch versammelten und an dem unser Großvater väterlicherseits als Zeichen seiner Autorität den zentralen Platz einnahm. Wir Kinder durften während dieser gemeinsamen Mittag- und Abendessen nicht reden, was ich als beklemmend in Erinnerung habe.

Unsere Mutter spürte natürlich, wie unwohl wir uns an dieser großen Tafel fühlten; ihr selbst war es ebenfalls ein Gräuel. Deshalb zog sie sich irgendwann mit uns fünf ins Kinderzimmer zurück, wo wir nun nicht nur gemeinsam essen, sondern ihr auch einmal in aller Ruhe erzählen konnten, was uns beschäftigte. Das kam in dieser Zeit ohnehin viel zu kurz. Ich teilte mir dieses Kinderzimmer mit Dorothea, Wilhelm und Nori. Philipp hatte als Ältester sein eigenes Reich. Die von den geflohenen Verwandten und uns genutzte Haushälfte war so aufgeteilt, dass die größeren Familien jeweils zwei bis drei und die übrigen jeweils ein Zimmer für sich selbst zur Verfügung hatten. Unsere Spielsachen haben wir mit den Kindern der Flüchtlingsfamilien geteilt, denn abgesehen von den getrennten Mahlzeiten hat unsere Mutter uns in keiner Weise bevorzugt.

Immerhin hatten vor allem meine älteren Geschwister durch die veränderten Umstände jede Menge neuer Spielkameraden im Haus. Alles in allem waren wir zeitweise mehr als 15 Kinder. Die Gerätschaften zum Spielen wurden aus den verfügbaren Materialien zusammengebaut. Zum Beispiel Stelzen, die meine Geschwister so perfekt beherrschten, dass sie auch die Holztreppen im Schloss rauf- und runterliefen, was nicht ganz ungefährlich war. Auch Spiele mit dem Kreisel, der durch das blitzschnelle Abziehen einer herumgewickelten Schnur in Drehung versetzt wurde, waren sehr beliebt. Völkerball haben wir bis zum Exzess gespielt. Und dass unsere Umgebung für »Räuber und Gendarm« geradezu ideale Voraussetzungen bot, wird man sich leicht vorstellen können. Natürlich hatten wir auch sämtliche Kinderkrankheiten immer alle zusammen: Mumps, Masern, Keuchhusten und Windpocken. Wenn wir erkältet waren, bestand das Rezept unserer Mutter darin, uns ordentlich zum Schwitzen zu bringen. Sie wickelte uns in ein kaltes, nasses Laken und steckte uns unter mehrere Plumeaus. Sie gab uns heißen Holundersaft zu trinken, der aus den Büschen im Schlossgarten gewonnen wurde. Heute würde ich das als eine Köstlichkeit bezeichnen, damals haben wir es so sehr gehasst, dass wir heimlich Äste der Holunderbüsche abhackten.

Ein Einzelkind in der Familie

Man hört oft von Rivalitäten unter Geschwistern. Meine älteren Schwestern und Brüder waren aber zur Zeit meiner Geburt bereits in einem Alter, in dem sie mich nicht mehr als Konkurrenten ansahen. Als ich mich mit Wilhelm nach langer Zeit einmal im Beisein seiner Frau Milicent über unsere damaligen Lebensverhältnisse austauschte – eigentlich war es das erste Mal, wie uns beiden bei dieser Gelegenheit bewusst wurde –, sagte er: »Du warst auch für uns wie ein Kind. Wir empfanden eine ganz große Fürsorge für unseren kleinen Bruder.« Er konnte sich an zahlreiche Situationen erinnern, in denen ich als Kleinkind in Begleitung einer oder mehrerer meiner Geschwister war. Während er sich mit Philipp in schöner Regelmäßigkeit in den Haaren lag und auch mit Dorothea manchen Strauß auszufechten hatte, sind wir beide in meinen ersten zehn Lebensjahren offenbar nie aneinandergeraten. Im Gegenteil, alle sorgten sich um mein Wohlergehen und griffen ein, wenn von irgendwoher Ungemach drohte. Um ein Beispiel zu nennen: Mein Kinderwagen wurde oft im Schlossgarten im Schatten von drei Eichen aufgestellt. Als Wilhelm eines Tages beobachtete, dass einer der alten Bäume in eine gefährliche Schieflage geraten war, schlug er auf der Stelle Alarm. Ein andermal bewahrte er mich vor dem Angriff eines Bienenschwarms, der sich in meiner Nähe niedergelassen hatte.

5 Meine Mutter Gertrud mit den fünf Kindern Philipp, Dorothea, Wilhelm, Eleonore und mir (von links).

6 Meine Geschwister und ich, einige Jahrzehnte später.

Trotz dieser fürsorglichen Behandlung habe ich mich immer als Einzelkind empfunden. Ich gehörte zwar dazu, blieb aber doch isoliert und irgendwie unabhängig von den anderen. Ich war für keines meiner vier Geschwister ein Konkurrent, aber eben auch kein Spielkamerad. Der Abstand von fast drei Jahren gegenüber Nori trug dazu bei, dass ich innerhalb der Familie einen Sonderstatus hatte. Die anderen vier waren viel enger zusammen, während ich eher nebenher mitlief, mehr oder weniger unbeachtet blieb und meiner Wahrnehmung nach auch nicht so richtig ernst genommen wurde. Wilhelm sagt heute, dass ich mit der Zeit »diplomatische Beziehungen« zu meinen älteren Geschwistern »entwickelt« hätte. »Wenn es zum Streit zwischen Philipp und mir kam, hast du nie Partei ergriffen. Diese diplomatischen Fähigkeiten hast du heute noch – im Vergleich zu mir sogar in hohem Maße.« Der Grund dafür ist ganz einfach: Hätte ich eines meiner Geschwister bevorzugt, wäre ich zwangsläufig gegen ein anderes gewesen, und das wollte ich nicht. Deshalb konnte ich mein gutes Verhältnis zu allen über die Jahre hinweg ungetrübt aufrechterhalten.

Dass sich zu meinen älteren Geschwistern keine engere Beziehung aufbaute, hat sicher auch damit zu tun, dass Frau Heinze, unser Kindermädchen, sich vorwiegend um mich, den Kleinsten, zu kümmern hatte. Und wenn man dann noch bedenkt, dass ich abgesehen von den gemeinsamen Mahlzeiten leider so gut wie keinen Kontakt zu unserer viel beschäftigten und zeitweise schwer kranken Mutter hatte, bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass ich schon früh lernte, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich hatte kein Problem mit meiner Rolle. Im Gegenteil, sie eröffnete mir einen Freiraum, den ich andernfalls nie gehabt hätte. Alle gingen nett und freundlich mit mir um, niemand hat versucht, mich zu erziehen. Ich wurde nicht hart bestraft, wenn ich etwas ausgefressen hatte, im Unterschied vor allem zu Philipp und Dorothea, bei denen unsere Mutter mit unnachsichtiger Strenge vorging. Wilhelm bezeichnete das später in sehr freier Auslegung eines Wortes von Helmut Kohl als die »Gnade der späten Geburt«. Die Prügelstrafe war damals üblich, auch in der Schule.

Solche Erziehungsmethoden sind zum Glück schon lange überholt. Dass unsere Mutter sie bei meinen Geschwistern angewendet hat, deute ich aus heutiger Sicht als ein Zeichen dafür, dass sie damals schlicht überfordert war. Bei der Erziehung meiner Brüder aus ihrer zweiten Ehe war sie später viel großzügiger. Auch ohne persönliche Erfahrungen auf diesem Gebiet bin ich der Überzeugung, dass autoritäre Erziehung nichts Gutes bewirkt. Ein Kind kann sich weit besser entfalten, wenn man nicht fortwährend ein Exempel an ihm statuiert. In meinem Fall kam der Umstand hinzu, dass ich ohne Vater aufwuchs. Da ich ihn nicht kennengelernt habe, konnte ich ihn auch nicht vermissen. Unsere Mutter hat anfangs hin und wieder von ihm erzählt, um die Erinnerung wachzuhalten, aber selbst meine Geschwister hatten im Grunde kaum bewusste Erinnerungen an ihn.

Zu Vaters Geburtstagen haben wir noch eine Weile Familienfeste gefeiert, zuletzt auch im Jahr 2002, als er hundert Jahre alt geworden wäre. Bei dieser Gelegenheit sagte meine Schwester Dorothea, dass sie ihn damals sehr vermisst habe. Das kann durchaus sein. Sie war fünf, als er starb, und stand ihm offenbar emotional näher als unserer Mutter. Bei mir, genauso wie bei Nori und Wilhelm, war das anders. Ich hätte auch gar keine weitere Autorität um mich herum haben wollen, die meine Freiheiten hätte einschränken können. Das Beispiel meiner Freunde, die noch einen Vater hatten, zeigte mir überdies, dass mein Leben einfacher war. Ich fühlte mich nicht vernachlässigt, sondern genoss, dass man mich weitgehend in Ruhe ließ. An der Grundhaltung, die darin zum Ausdruck kommt, hat sich im Übrigen nicht mehr viel geändert. Ich bin meinen Weg eigentlich immer allein gegangen, ohne jemanden zu fragen.

»Die Amis kommen!«

Wenn man über die eigene Kindheit nachdenkt, liegt vieles im Dunkeln. Man wird in ein Beziehungsgeflecht hineingeboren, in dem man sich nach und nach zu orientieren beginnt, man sammelt Erfahrungen, schöne und schmerzliche, erfährt Gefühle zum allerersten Mal. Dazu zählt das Glück ebenso wie die Einsamkeit oder die Angst. Die wirklich starken, persönlichkeitsbildenden Prägungen erfahren wir in aller Regel erst während der Ausbildung, wenn bewusste geistige Prozesse einsetzen und sich die Auseinandersetzung mit unserer Umwelt intensiviert – wenn wir zu sozialen Wesen werden. Dennoch glaube ich, dass viele unserer Eigenschaften auch in den frühen Lebensabschnitten, an die wir uns später nicht mehr erinnern können, bereits zur Entfaltung kommen.

Jedoch können manche dieser Eigenschaften im Verlauf des Lebens in ihr Gegenteil umschlagen. Ich war kein furchtsames Kind und hatte beispielsweise in jungen Jahren keinerlei Höhenangst. Als Jugendlicher bin ich bei Bergwanderungen gerne auch mal durch höhere Felswände geklettert. Heute kann ich nicht einmal hinsehen, wenn jemand anders es tut. Zwischen dem Paul-Löbe- und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus gibt es hoch über der Spree eine schmale Fußgängerbrücke, die ich gelegentlich nutze. Ich warte ab, bis kein anderer kommt, damit ich in der Mitte gehen kann. Es kostet mich jedes Mal Überwindung, darüber zu gehen. Wilhelm hatte schon als Kind eine geradezu selbstquälerische Freude daran, seine Ängste zu überwinden. Er ging absichtlich durch dunkle Wälder und übernachtete, wenn wir uns in Hohensolms aufhielten, im »Gespensterzimmer«, in dem es der Legende nach gespukt haben soll. Ein Vorfahre, hieß es, habe seine früh verstorbene Frau dort aufgebahrt und sich nicht von ihr trennen wollen.

Die beiden am weitesten zurückliegenden Ereignisse, an die ich mich vage erinnere, haben einen zeitgeschichtlichen Hintergrund. Es sind Ausnahmezustände, die unseren Alltag in Lich auf beängstigende und zugleich faszinierende Weise unterbrachen und deren Bedeutung ich als Kind natürlich noch nicht ermessen konnte. Als Gießen im Dezember 1944 bombardiert wurde, suchten wir Schutz in einem Keller, der, wie ich heute vermute, keinem Luftangriff standgehalten hätte. Alle waren in heller Aufregung, die auf mich übergriff und auf lange Sicht zur Herausbildung eines sehr diffusen Gedächtnisbildes führte. Die Stimmung bei uns im Schloss war gegen Ende des Krieges ohnehin äußerst angespannt. Meine Mutter lag noch in Laubach in der Klinik, als der Leiter der Chirurgie, Professor Bernhard, sie dazu aufforderte, ein großes rotes Kreuz vor weißem Hintergrund – das Symbol der medizinischen Hilfsorganisation – auf dem Dach des Schlosses anbringen zu lassen, damit es vor Bombenangriffen verschont werde. »Es kursierten schreckliche Gerüchte, dass diese Häuser erst recht angegriffen würden«, schreibt sie in ihren Aufzeichnungen. Denn auch die Kliniken in Gießen waren vom Bombenhagel nicht verschont geblieben. Das Schloss war inzwischen nicht nur Klinik und Lazarett, sondern auch »Generalstabsquartier«, und eine unserer Tanten hatte in einem der sogenannten Feindsender gehört, dass die Alliierten das wussten. Unsere Mutter war hin- und hergerissen, entschied sich aber schließlich dafür, das Rote-Kreuz-Symbol auf das Dach malen zu lassen: »Die Bevölkerung war empört, mein Schwiegervater war empört. Ich hatte eine furchtbare Verantwortung übernommen, musste sie aber aushalten.«

Wir hatten Glück. Das Gebäude blieb auch in den letzten Kriegstagen, als das Kampfgeschehen immer näher rückte, unversehrt. Gießen wurde in weiten Teilen zerstört, weil die Stadt ein Eisenbahnknotenpunkt war. Die Innenstadt glich nach dem Krieg einer Ruinenlandschaft. Lich dagegen blieb verschont. Wenige Monate später, Ende März 1945, rückten amerikanische Panzer in meine Heimatstadt ein – und dieses Bild hat sich meinem Gedächtnis deutlicher eingeprägt als die aufgeladene Atmosphäre im Luftschutzkeller. Ich war etwas über vier Jahre alt, muss aber den Stellenwert des Ereignisses irgendwie verspürt haben, als alle riefen: »Die Amis kommen!« Wirklich verarbeitet habe ich das aber erst später. Aus den Fenstern hingen überall weiße Tücher als Zeichen der Kapitulation, auch aus denen der größten Nazis. Das Eintreffen der Amerikaner machte mir keine Angst, es weckte meine Neugierde. Ich habe das Geschehen aus gemessener Distanz beobachtet. Die schweren, lauten Panzerungetüme durch die engen Gassen der Licher Altstadt rollen zu sehen, war ein nachhaltiger Eindruck. Ich habe diese Bilder noch heute klar vor Augen – es sind die frühesten, an die ich mich erinnern kann.

Dass die Amerikaner in unserer Stadt waren, hieß allerdings nicht, dass der Krieg tatsächlich vorbei war. Es wurde noch geschossen. Die Bevölkerung hatte Ausgangsverbot. Viele der deutschen Soldaten, die sich in Lich aufhielten, flohen in die umliegenden Wälder, kamen dort in Gefechten ums Leben oder gerieten in Gefangenschaft. Zahlreiche Tote lagen in der Umgebung der Stadt. Unsere Mutter regte an, dass das Rote Kreuz die Gegend nach Verwundeten absuchen könne, erhielt aber eine Absage. Nur eine Stunde bevor die Amis kamen, traf ein Generaloberst mit seinem Stab im Schloss ein und forderte Einquartierung. »Aus Richtung Frankfurt waren Schüsse aller Kaliber zu hören«, schreibt unsere Mutter. »Ich war entsetzt.« Als sie ihn fragte, warum er sich nicht ergebe und dadurch viele Soldatenleben rette, bekam sie zur Antwort: »Wir haben keinen Befehl von Hitler aufzugeben!« Später hörten wir, dass sie noch bis zum Harz gekommen wären und wochenlang Widerstand geleistet hätten. Was für ein Wahnsinn!

Die amerikanischen Soldaten verhielten sich nach Aussage unserer Mutter durchaus korrekt. Über Lautsprecher war bekannt gegeben worden, dass alle Waffen und Fotoapparate im Rathaus abzugeben seien. Als unsere Mutter gerade in unseren Wohnräumen mit einer Jagdwaffe in der Hand am Gewehrschrank stand, stürmte ein Kommando von drei, vier Mann mit dem Gewehr im Anschlag herein. Die Amerikaner ließen sich durch jedes Zimmer und die Keller führen. Als sie dabei nur auf Frauen und Kinder stießen, nahmen sie davon Abstand, das Schloss zu requirieren und uns auf die Straße zu setzen. Auch das taktische Angebot unserer Mutter, sich aus dem noch immer bestens bestückten Weinkeller zu bedienen, wurde höflich abgelehnt.

Auch Wilhelms und meiner eigenen – wenngleich dürftigen – Erinnerung nach war das Verhalten der amerikanischen Besatzungstruppen nicht zu beanstanden. Ihr Chef, ein Oberst Brandel, war ein sympathischer Mann, der Wilhelm gelegentlich beim Trampen mitnahm. Er blieb noch jahrelang vor Ort und erwies sich als besonders großzügig. So sorgte er beispielsweise dafür, dass die Licher Brauerei Ihring-Melchior zum Lieferanten der amerikanischen Truppen wurde und relativ schnell nach dem Krieg wirtschaftlich wieder festen Fuß fasste. Wir Kinder betrachteten die Amis nicht als Feinde. Durch sie kamen wir an die erste Hershey’s-Schokolade und die ersten Orangen unseres Lebens. Außerdem bekamen wir Cowboyfilme vorgeführt, mit denen die »Umerziehung« begann.

Natürlich waren die Zeiten hart. Die Bevölkerung litt Not. Als ein mit Fleisch beladener Güterzug in Lich hängen blieb, entstand ein regelrechtes Wettrennen. Viele Licher haben versucht, etwas davon zu bekommen. Aus Erzählungen weiß ich, dass die ganze Stadt nach ausgelassenem Fett gerochen hat. In der unmittelbaren Nachkriegszeit für eine ausreichende Ernährung zu sorgen, also schlicht das Überleben zu sichern, war ein Kraftakt, der in den Aufzeichnungen unserer Mutter breiten Raum einnimmt: »Die Lebensmittelkarten schrumpften mehr und mehr, Fett gab es seit Wochen nicht mehr, das Gemüse wurde knapp.« Stattdessen blühte der Schwarzhandel, auf den sich unsere Mutter aber aus moralischen Gründen nicht einlassen wollte, selbst wenn das bedeutete, dass wir Kinder »in sehr abgelatschten Schuhen« herumliefen. Unser aller Garderobe ließ seinerzeit sehr zu wünschen übrig. Wir trugen die Kleidung der jeweils Älteren auf, und da ich am Ende der Kleiderkette stand, kann man sich vorstellen, wie ich damals rumgelaufen bin.

Von den Gräueltaten des NS-Regimes haben zumindest wir Kinder nichts mitbekommen. Uns war nicht bewusst, dass auch in Lich jüdische Familien gelebt hatten, die irgendwann verschwunden waren. Ihre Häuser wurden zum Teil noch vor ihrer Deportation geplündert, unter anderem um an die Schuldscheine zu kommen, die zahlreiche Ortsansässige den jüdischen Geldverleihern unterzeichnet hatten. In Lich gab es einen Bankier namens Ernst-Ludwig Chambré, der in der Wetterau eben jene Bauern finanzierte, die sich nun legitimiert sahen, sich auf rabiate Weise zu entschulden. Ich habe später erfahren, dass dieser Chambré noch einmal mit dem Zug nach Lich zurückkommen wollte und der Schaffner ihm geraten hatte, besser umzukehren. Dem Vernehmen nach soll er sich an den Ratschlag gehalten haben und in die Vereinigten Staaten entkommen sein. Die von ihm initiierte und nach ihm benannte Stiftung hat übrigens zusammen mit der Stadt Lich die Restaurierung der bei den Novemberpogromen 1938 geschändeten Synagoge in der Amtsgerichtsstraße finanziert. Ich habe über den Bundestag einen erheblichen Beitrag dazu leisten können. Seit 2006 dient die ehemalige Synagoge als Kulturzentrum.

Innen und außen

Da sich mit Ende des Krieges die politischen Verhältnisse schlagartig verändert hatten, stand alles auf dem Prüfstand. Auch die Besitzverhältnisse der Adelsfamilien, von denen einige das Hitlerregime aktiv unterstützt hatten und dadurch mitschuldig geworden waren. Hitlers klügster Schachzug war sein Bündnis mit den Konservativen und der Wirtschaft. Viele Adlige, auch unser Vater, waren in die NSDAP eingetreten, wohl um ihre Besitztümer zu erhalten, deren Enteignung von führenden Partei- und SA-Mitgliedern gefordert worden war. Es ging um Bestands- und Statussicherung. Einige von ihnen sind dann zwar in den Widerstand gegangen, als sie den verbrecherischen Charakter des Regimes erkannten, aber viele haben bis zum Schluss mitgemacht, sei es in gehobenen Funktionen, sei es als Mitläufer. Jetzt wurde das zu einem Problem, mit dem auch meine Familie sich auseinanderzusetzen hatte. Eine differenzierte Betrachtung ist mir nicht möglich, da die Zeitzeugen der Familie inzwischen alle verstorben sind. Die Fragen, die wir früher an sie gerichtet haben, wurden – wie bei vielen anderen Familien – ausweichend beantwortet.

Meine Geschwister und ich wurden in eine Familie hineingeboren, die durch eine bis ins Mittelalter zurückreichende dynastische Vergangenheit geprägt ist. Ich führe meinen durch Geburt erworbenen Adelstitel nicht, weil er nicht in unsere demokratische Gesellschaftsordnung passt. Außerdem wollte ich mit diesem Schritt den Hemmungen entgegentreten, auf die man gelegentlich stößt, wenn man als »Prinz« geboren wurde und der volle Name genannt wird. Wir jüngeren Geschwister haben es alle so gehalten, ohne dass wir uns abgesprochen hätten. Irritationen hat unsere Entscheidung letztlich nur bei einigen Adligen hervorgerufen. Meines Erachtens ist ein Adelstitel heute lediglich ein Anhängsel des bürgerlichen Namens, der im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen eher störend wirkt. Er mag dort passen, wo die alte Tradition erhalten geblieben ist, wo ein Besitz besteht, der in die Geschichte eines Ortes eingebunden ist. Deswegen war mein ältester Bruder bei uns in Lich immer der »Fürst«, und ich war der »Doktor« Solms.

Die Familie Solms-Hohensolms-Lich gehörte ursprünglich zum reichsgräflichen Familienverband Solms. Als Stammvater gilt der Edelherr Marquardus de Sulmese, dessen Name erstmals 1129 als Zeuge in der Stiftungsurkunde des Klosters Schiffenberg unweit von Gießen auftaucht. Das Stammwappen zeigt seit dem 13. Jahrhundert einen blauen Löwen auf einem goldenen Schild. Unser Name leitet sich von der Burg Solms ab, seit etwa 1100 der Stammsitz des Grafen- und Fürstengeschlechts, deren Überreste sich bis zu ihrem vollständigen Abriss in den 1950er-Jahren im Stadtteil Burgsolms der heutigen Stadt Solms westlich von Wetzlar befanden. Von hier gehen nach der Teilung der Grafschaft im Jahr 1418 zwei Stammlinien aus: Solms-Braunfels und Solms-Lich, die sich in der Folgezeit in weitere Linien aufteilten. Aus Solms-Lich gingen 1548 die Linien Lich, Hohensolms und Laubach hervor, ehe Hohensolms und Lich 1712 notgedrungen fusionierten, weil Lich keine männlichen Erben mehr hervorbrachte und damit faktisch ausgestorben war.

Seine wohl größte Blütezeit erlebte unser Haus unter Graf Philipp zu Solms-Lich, der in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Kaiserlicher und Geheimer Rat des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen war. Albrecht Dürer hat ihn im Jahr 1518 porträtiert. Er hat Martin Luther und Lucas Cranach d. Ä. persönlich gekannt und Luther auf seinem Weg zurück von Worms zur Wartburg freies Geleit gewährt. 1792 kam es unter Carl Christian zu Solms-Hohensolms-Lich zur Erhebung unserer Linie in den Reichsfürstenstand. Der Grund für diese »Fürstung« durch Franz II., den letzten Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, ist mir nicht bekannt.

Hervorzuheben ist unter unseren Ahnen auch Eleonore Prinzessin zu Solms-Hohensolms-Lich, die letzte Großherzogin von Hessen, von der unsere Schwester Nori ihren Namen hat. Ihre Schwägerin Prinzessin Alix von Hessen und bei Rhein war als Frau von Nikolaus II. unter dem Namen Alexandra Fjodorowna Romanowa die letzte Zarin des Russischen Reichs. Eleonore war eine Schwester unseres Großvaters väterlicherseits und kam 1937 zusammen mit weiteren Familienmitgliedern durch ein tragisches Flugzeugunglück ums Leben. Sie war auf dem Weg zur Hochzeit ihres zweiten Sohns Ludwig in England, als ihre Maschine in der Nähe der belgischen Stadt Ostende abstürzte.

Bis zur Abschaffung des Adels im Jahr 1919 gehörte das Geschlecht Solms dem Hochadel an, der im Genealogischen Handbuch des Adels in zwei Kategorien unterteilt wird: in souveräne und mediatisierte Häuser. Zu Ersteren zählen bis zum Ende der Monarchie regierende Adelsgeschlechter. Wir gehören zur zweiten Kategorie (»Deuxième Partie«). Mediatisierung bedeutet »Mittelbarmachung«. Mit diesem Begriff wird die Aufhebung der unmittelbaren Unterstellung – der »Reichsunmittelbarkeit« – eines weltlichen Reichsstandes und dessen territoriales Aufgehen in einem anderen Reichsstand bezeichnet. Das bedeutete zum Beispiel, dass Reichsstädte oder Kurfürstentümer nicht mehr direkt dem Kaiser unterstanden, sondern ihren jeweiligen Landesherren. Die Fürstentümer Solms-Braunfels und Solms-Hohensolms-Lich wurden 1806 mediatisiert und zwischen dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt, Preußen, Württemberg und Österreich aufgeteilt. Das Ganze ging auf den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803 in Regensburg zurück, den letzten großen Beschluss des Heiligen Römischen Reichs, der das Ziel hatte, die Wehrhaftigkeit gegenüber Napoleon zu erhöhen. Dieser geopolitische »Vorgang zum Erhalt des Reichs« führte dazu, dass etwa fünf Millionen Menschen neue Landesherren erhielten. Die jüngere Vergangenheit zeigt an immer mehr Beispielen, dass Adelige nur noch dann Zustimmung in der Bevölkerung finden, wenn sie bereit sind, sich durch persönliche Leistungen für die Gesellschaft hervorzutun.

Das Schloss, in dem ich in den ersten acht Jahren meines Lebens aufgewachsen bin, liegt mitten in der kleinen Stadt Lich. Das bedeutet: Es gab für uns, als wir dort lebten, ein Innen und ein Außen. Und es gab zahlreiche Schnittmengen sowohl auf der Ebene der Angestellten, die im Schloss ein und aus gingen oder in den landwirtschaftlichen Betrieben für uns arbeiteten, als auch für uns selbst, die wir in Lich die Volksschule, den Konfirmations- oder den Turnunterricht besuchten und Freunde hatten. Aber eben nicht nur Freunde. Es gab zum Teil erhebliche Ressentiments, die sich auch gegenüber uns Kindern entladen konnten. Wilhelm war einmal zur Geburtstagsfeier eines Mitschülers eingeladen und bekam dort etwas serviert, von dem man damals nur träumen konnte: ein Stück Buttercremetorte! Als er das dritte Stück aus Höflichkeit zurückwies, sagte die Mutter des Mitschülers: »Bei uns schmeckt’s dir wohl nicht! Im Schloss gibt’s wohl was Besseres!« So viel zum Thema Vorurteile. Buttercremetorte gab es bei uns zu Hause leider nie.

Selbstverständlich hat uns das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, geprägt. Aber anders als man vielleicht erwarten würde, lebten wir Schlossbewohner nicht in dem Gefühl, eine Sonderstellung innezuhaben. Es gab keinerlei repräsentative Pflichten für uns, lediglich die angenehme Aufgabe, kurz vor Weihnachten die ärmsten Familien der Stadt zu besuchen und ihnen Geschenke vorbeizubringen. Das ging von unserer Mutter aus, hatte aber keinen »offiziellen« Charakter.

Eine Familie ist etwas anderes als eine Dynastie. Sicher, es gibt ein gemeinsames, historisch gewachsenes Bestreben, den Besitz zusammenzuhalten, um ihn auf die jeweils nächste Generation zu übertragen. Ein Haus wie das unsere hat in seiner Region eine historische Bedeutung als Bewahrer des kulturellen Erbes. Wir waren grundsätzlich einverstanden mit der alten Regelung, nach der die Leitung des Hauses an den Ältesten übergeht. Es gibt Familien, in denen noch heute darüber gestritten wird, bis hin zu Prozessen. Das hat es bei uns nicht gegeben. Wir jüngeren Geschwister haben auf die Aufteilung des land- und forstwirtschaftlichen Besitzes verzichtet, um ihn für die Zukunft zu erhalten. Wir bekamen unsere Ausbildung bezahlt und waren damit frei, unseren eigenen Weg zu gehen. Dieses Verhalten ist die Basis dafür, dass eine Familie über 900 Jahre zusammenhält. Auch aus heutiger Sicht bin ich froh darüber, unbelastet von der Verantwortung für ein Erbe meinen eigenen Weg gegangen zu sein.

Es ist erstaunlich, wie langlebig tief sitzende Ressentiments gegenüber dem Adel sein können, trotz aller gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Gregor Gysi hat mich im Deutschen Bundestag einmal polemisch als »Prinz Solms« angesprochen, als es um irgendeine finanzpolitische Angelegenheit ging, um mich seinem Gesellschaftsbild entsprechend zu klassifizieren und meine Argumente zu entwerten. Ich wollte schon etwas darauf entgegnen, als mir der damals amtierende Vizepräsident Hans-Ulrich Klose von der SPD, zu dem ich ein gutes Verhältnis hatte, durch ein Zeichen bedeutete, nicht das Wort zu ergreifen und es einfach auf sich beruhen zu lassen. Er war wohl der Ansicht, dass die Sache auf Gysi selbst zurückfallen würde. Immerhin hat er sich hinterher bei mir entschuldigt, allerdings erst nachdem ihm von Kollegen aus der SPD signalisiert worden war, dass wir so im Deutschen Bundestag nicht miteinander umgehen.

Ansonsten hielten sich solche Polemiken in überschaubaren Grenzen. Ich erinnere mich an eine kuriose Szene, die sich in den frühen 1990ern in der Treuhandanstalt am Alexanderplatz, dem jetzigen Finanzministerium, abgespielt hat, wo wir im Zusammenhang mit der Regelung unserer parteibezogenen Altvermögensfragen beim zuständigen Abteilungsleiter Josef Dierdorf vorstellig wurden. In der Pförtnerloge saßen noch die Mitarbeiter des ehemals hier ansässigen »Hauses der Elektroindustrie«, die wegen der Ausstellung der Besucherausweise eingehend und sichtlich irritiert meinen Personalausweis prüften. Zurück erhielt ich ihn mit den Worten »Bitte schön, Königliche Hoheit!« Es ging aber durchaus auch umgangssprachlich: 1989 passierte ich einen innerdeutschen Grenzübergang, an dem einer der Kontrolleure nach Prüfung meines Passes seinem Vorgesetzten zurief: »Genosse Leutnant, gucken Se mal, was wir hier für einen haben …!«

Mein Bruder Wilhelm hatte da ganz andere Sträuße auszufechten: Ihm wurde anfangs aufgrund seines Namens latent die Befähigung zum Wissenschaftler abgesprochen. Als er 1977 von München an die Philipps-Universität nach Marburg wechselte, ließen ihn einige Kollegen immer wieder spüren, dass er ihrer Ansicht nach dort fehl am Platz war. Es dürfte wenige Berufsgruppen geben, in denen der Hang zu Argwohn und gegenseitigem Neid stärker ausgeprägt ist als unter deutschen Hochschulprofessoren. Mit der Zeit ist die Kritik dann verstummt. Eine Hochschulkarriere war für Mitglieder des Hochadels eine seltene Ausnahme. Dorothea heiratete später den Journalisten Andreas Graf Razumovsky und wurde selbst eine angesehene, weit gereiste Journalistin und Autorin. Nori ist mit dem Journalisten Hans-Henning von der Burg verheiratet, der lange Jahre stellvertretender Chefredakteur des Südwestfunks war, zuständig für die Bereiche Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Nori arbeitete lange als sehr engagierte Lehrerin in Baden-Baden.

Heute sind die gesellschaftlichen Gräben, die sich in meiner Kindheit und Jugend zwischen dem Schloss und der Stadt noch auftaten, vollkommen verschwunden. Das hängt auch damit zusammen, dass jahrelang kein Schlossherr vor Ort war, weil Philipp, der diese Rolle mit 21 Jahren übernahm, jahrelang wegen seiner Ausbildung abwesend war. Die alten Skeptiker starben aus, die Jungen hatten keine Angriffsfläche mehr. Als Philipp nach Lich zurückkam, studierte er Landwirtschaft und übernahm nach erworbenem Diplom die Leitung des Betriebs. Er ging in die Kommunalpolitik und pflegte mit allen in der Stadt einen guten Kontakt. 17 Jahre lang war er Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtparlament. Seit Philipps Tod im Jahr 2015 steht sein 1975 geborener Sohn Carl Christian dem Haus vor und kümmert sich um die Verwaltung.

Abgesehen davon hat sich aber auch die Wahrnehmung des Lokalen oder Regionalen und seiner Geschichte(n) mittlerweile sehr verändert, gerade vor dem Hintergrund der Entfremdungseffekte durch Urbanisierung und Globalisierung. Der enorme Zuzug in die Ballungsgebiete würde sich erübrigen, wenn die Angebote auf dem Land besser wären und infrastrukturelle Grundlagen erhalten blieben, was leider häufig nicht der Fall ist. Auch der gesellschaftliche Blick auf Traditionshäuser ist heute insgesamt entspannter, selbst unter Sozialdemokraten. Die meisten Menschen sind meiner Erfahrung nach eher stolz, wenn ein Schloss zu ihrer Gemeinde gehört und ein Stammbaum weit in die Geschichte zurückreicht. Auch in bürgerlichen Milieus ist Ahnen- oder Stammbaumforschung inzwischen weit verbreitet. Viele Menschen wollen wissen, woher sie kommen, weil sie der Überzeugung sind, dass Zukunft Herkunft braucht – um einen Ausspruch des Gießener Philosophen Odo Marquard zu zitieren. Bisweilen kommt in meinem politischen Umfeld jemand auf mich zu und sagt: »Sie gehören doch so einer alten Familie an.« Ich sage dann meistens: »Ja, stimmt. Sie aber auch. Ihre Vorfahren haben es nur nicht dokumentiert.« Außerdem sind im Dreißigjährigen Krieg die meisten Kirchenbücher verbrannt, sodass viele Stammlinien nicht mehr vollständig rekonstruierbar sind.

Eine Frau ohne Rechte

In den frühen Nachkriegsjahren war das Klima in Bezug auf den Umgang mit adligen Besitztümern noch ganz anders. 1946 trat ein Gesetz zur Bodenreform in Kraft, in dem festgelegt wurde, dass Großgrundbesitzer einen guten Teil ihres Besitzes entschädigungslos abgeben sollten. Damit trat etwas in Kraft, das noch unser Vater testamentarisch zu verhindern versucht hatte, weil es dem Geist und Selbstverständnis nicht nur unseres Hauses widersprach: die Aufteilung des Besitzes. Die Hälfte sollte unserer Mutter zugesprochen werden, die andere Hälfte zu gleichen Teilen den fünf Kindern. »Wie sollte das Lich als abgerundetes Anwesen aushalten?«, schreibt meine Mutter. Sie war der Überzeugung, dass durch eine solche Aufteilung der auch kulturell wertvolle Zusammenhalt des Besitzes zerstört würde. Das wollte sie nicht verantworten. Einen schon verabredeten Termin mit fünf Gießener Rechtsanwälten, bei dem die Verteilung vollzogen werden sollte, sagte sie ab.

Ihr Vater riet schließlich, das Angebot von Gotthard Sachsenberg, einem geflüchteten Unternehmer aus Dessau, anzunehmen, mit dessen Enkel Nikolaus Sachsenberg wir heute befreundet sind. Er hatte vor, aus dem Hofgut Lich ein sogenanntes Versuchsgut zu machen, das als solches von der Bodenreform ausgenommen wäre. Auf diese Weise konnten 650 Hektar aus der Masse des Bodeneinheitswerts herausgenommen werden, was sich sehr positiv auswirkte. Meine Mutter forderte in einem Vertragszusatz allerdings nicht nur die Weiterbeschäftigung des Hofinspektors Meyer, der von unserem Vater auf Lebenszeit angestellt worden war, sondern auch »20 Liter Milch täglich, Kartoffeln, Äpfel, gequetschten Weizen sowie Zuckerrüben, um daraus Sirup und Pflaumenmus zu kochen. Wie sollte ich sonst diese dreißig bis vierzig Personen ernähren, die nicht einmal Geld besaßen«. Darüber hinaus wurden zahlreiche Parzellen in der Wetterau, die an Bauern verpachtet waren, und kleinere Grundstücke im Bereich der Stadt Lich veräußert, teilweise an bedürftige Verwandte. Die Höfe hingegen konnten »als ganze Arrondissements erhalten« werden, was unserer Mutter sehr wichtig war. Dennoch führte die Bodenreform insgesamt zu einer starken Verkleinerung des Besitzes.

Zusätzlich geschwächt durch den Tod ihres Vaters Georg Heinrich von Werthern im Februar 1947, der für sie in vielerlei Hinsicht einen schweren Verlust bedeutete, ließen die Kräfte unserer Mutter in dieser Zeit immer mehr nach. Die Bodenreform sollte jedoch noch längst nicht die letzte Herausforderung sein, der sie sich als verantwortliche Verwalterin des Hauses, alleinerziehende Mutter und Ernährerin eines »Superhaushalts«, wie sie ihn selbst nannte, zu meistern hatte. Im August 1948 trat in Deutschland die Währungsreform in Kraft. Das Geld wurde von einem Tag auf den anderen in einem Verhältnis von zehn zu eins abgewertet. »Jeder Bürger«, schreibt sie, »bekam 40 DM ausgezahlt. Etwa vorhandenes Bargeld wurde ebenfalls abgewertet und der Rest in DM ausgezahlt.«

Kurz zuvor war im Schlossgarten ein Kindergarten für unterernährte Kinder eingerichtet worden. Die Einrichtung erzielte schon nach kurzer Zeit schöne Erfolge, die Kinder erholten sich rasch. Nach der Währungsreform war jedoch an eine Weiterführung nicht mehr zu denken. Auch der »Superhaushalt«, den unsere Mutter aus eigenen Mitteln bestritt, wurde unter solchen Vorzeichen zu einem immer größeren Problem. So entschied sie, den gemeinsamen Haushalt aufzuteilen. Ihre Schwiegereltern und zwei weitere Familien bekamen eigene Kochgelegenheiten zugewiesen und kümmerten sich fortan um sich selbst. Die Übrigen zahlten je nach Möglichkeit kleinere Beträge an unsere Mutter.

Was nun geschah, bekam ich in seiner Tragweite damals gar nicht mit, aber es macht mich heute noch wütend. Unserer Mutter wurden quasi im Handstreich alle Verantwortlichkeiten entzogen. Zunächst starb der alte Kammerdirektor Baron Löw, der unserer Mutter zwar kein einfacher, aber doch ein zuverlässiger Helfer gewesen war. Sein Nachfolger wurde Harry von Craushaar, ein Verwaltungsbeamter und Mann einer Tante meiner Mutter, der mit Frau und fünf Kindern nebst Sekretärin und Hund bei uns untergekommen war. Unsere Mutter ging davon aus, dass Philipp angesichts der durch die Bodenreform verursachten Verkleinerung des Besitzes keinen Kammerdirektor mehr benötigen würde. Doch bis zu seiner Volljährigkeit dauerte es noch Jahre, und allein traute sie sich diese Aufgabe, auch wegen ihres labilen Gesundheitszustands, nicht zu.

Anfangs lief die Zusammenarbeit mit Craushaar normal, bis er eines Tages unsere Mutter mit der Frage konfrontierte, wer denn eigentlich von nun an zeichnungsberechtigt sei. Die Banken würden das wissen wollen. Löw hatte Prokura und sich nach Absprache mit unserer Mutter um alle Bankangelegenheiten gekümmert. Sie hatte keine Bedenken, mit Craushaar genauso zu verfahren. Dieser hatte sich jedoch mittlerweile mit dem Testament unseres Vaters vertraut gemacht und argumentierte unserer Mutter gegenüber wie folgt: Im Testament sei zwar kein Vormund vorgesehen, aber es gebe offenbar einen Testamentsvollstrecker, nämlich den Schwiegervater unserer Mutter. Dessen Tätigkeit sei, soweit er sehe, noch nicht erloschen. Daher habe er auch das Recht auf die Verwaltung. »Und nicht du!« Unsere Mutter war »wie vom Donner gerührt«, als Craushaar sie mit dieser Sachlage konfrontierte, an deren Richtigkeit auch nach Ansicht eines von ihr bestellten neutralen Prüfers nicht zu rütteln war. »Seit neun Jahren leitete ich den Betrieb. Noch nie hatte mich jemand darauf aufmerksam gemacht.« Sollte der Testamentsvollstrecker nicht von sich aus zurücktreten, würden seine Machtbefugnisse sogar noch über die Volljährigkeit Philipps hinaus wirksam bleiben.

7 Meine Mutter, um 1950.

Unsere Mutter wusste nicht, dass sie rechtlich nicht zur Führung des Betriebs bevollmächtigt war. Und vom Gedanken an eine Gleichberechtigung der Frau, die erst 1957 gesetzlich verankert wurde, war die Gesellschaft zu jener Zeit noch weit entfernt. Sie glaubte damals, ihr Schwiegervater würde im Sinne Philipps zurücktreten, aber da hatte sie sich getäuscht. Sein Misstrauen gegenüber den Fähigkeiten einer Frau, die nicht einmal studiert hatte, erwies sich als zu groß. In dieser ausweglosen Lage bot sie ihrem Schwiegervater offiziell ihren Rücktritt an unter der Voraussetzung, dass sein Stellvertreter als Testamentsvollstrecker, Jürg Graf Solms-Laubach, als Vormund eingesetzt würde und alle drei die Testamentsvollstreckung für beendet erklärten. »Es war Erpressung, aber einem war geholfen, nämlich Philipp.« Sie selbst zog sich damit aus der Verantwortung zurück. Knapp zehn Jahre lang hatte sie die ganze Bürde getragen, um zuletzt ohne ein Wort des Dankes und ohne jede Befugnis im Hinblick auf den Besitz und sogar ihre eigenen Kinder dazustehen. Aus heutiger Sicht erscheint eine solche Demütigung völlig inakzeptabel. Damals wurde dieser ungeheuerliche Vorgang nicht hinterfragt.

Ab Herbst in Schuhen