16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Leben der deutsch-mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907-1954), das über viele Jahre an der Grenze zum Tod verlief, ist so unvergleichlich wie die Bilder, die sie gemalt hat. Als diese Frau auf scheinbar alles verzichten musste, schuf sie sich malend eine eigene Welt. Ihre Bilder, phantastische Metaphern für Liebe und Tod, treffen den Betrachter mit unausweichlicher Wut und schlugen auch die großen Künstler ihrer Generation in Bann. Die großes Liebe ihres Lebens war Diego Rivera, der bedeutendste Muralist Mexikos. Ihre Liebe floss in die Kunst beider ein und ließ eine Malerei von leidenschaftlicher Schönheit entstehen, die nicht aufhört, immer neue Generationen zu begeistern. Hayden Herrera, eine der besten Kennerinnen von Leben und Werk Frida Kahlos zeichnet den Lebensweg dieser bewundernswerten Frau nach: einfühlsam und detailgetrau, mit einem Gespür für Größe und Tragik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 682

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

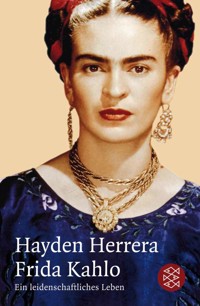

Hayden Herrera

Frida Kahlo

Ein leidenschaftliches Leben

Biographie

Über dieses Buch

Das Leben der deutsch-mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907-1954), das über viele Jahre an der Grenze zum Tod verlief, ist so unvergleichlich wie die Bilder, die sie gemalt hat. Als diese Frau auf scheinbar alles verzichten musste, schuf sie sich malend eine eigene Welt. Ihre Bilder, phantastische Metaphern für Liebe und Tod, treffen den Betrachter mit unausweichlicher Wut und schlugen auch die großen Künstler ihrer Generation in Bann.

Die großes Liebe ihres Lebens war Diego Rivera, der bedeutendste Muralist Mexikos. Ihre Liebe floss in die Kunst beider ein und ließ eine Malerei von leidenschaftlicher Schönheit entstehen, die nicht aufhört, immer neue Generationen zu begeistern.

Hayden Herrera, eine der besten Kennerinnen von Leben und Werk Frida Kahlos zeichnet den Lebensweg dieser bewundernswerten Frau nach: einfühlsam und detailgetrau, mit einem Gespür für Größe und Tragik.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Hayden Herrera verbrachte einen Großteil ihrer Jugend in Mexiko. Sie studierte an der City University in New York und promovierte in Kunstgeschichte. Ihr Fachgebiet ist die amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts. Sie lebt in New York und hat zwei Kinder.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Covergestaltung: bürosüd°, München

Coverabbildung: Effigie/Bilderberg

ISBN 978-3-10-492411-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Einleitung

1 Das blaue Haus

2 Kindheit in Coyoacán

3 Cachuchas und Escuinclas

4 Ein Unfall und seine Folgen

5 Die gebrochene Säule

6 Diego – Der Froschkönig

7 Der Elefant und die Taube

8 Jung vermählt – Die Tehuana-Frida

9 Im Land der Gringos

10 Detroit und das Henry-Ford-Hospital

11 New York – Revolutionäre im Tempel der Finanzen

12 Nur ein paar kleine Dolchstiche

13 Trotzki

14 Eine eigenständige Malerin

15 Dieses abscheuliche Paris

16 Was mir das Wasser gab

17 Ein Dornenhalsband

18 Die Wiedervermählung

19 Mäzene, Politiker und öffentliche Anerkennung

20 Das kleine Wild

21 Bilder einer Ehe

22 Naturaleza Viva – Lebendiges Stillleben

23 Hommage à Frida Kahlo

24 Die Nacht bricht über mein Leben herein

25 Es lebe das Leben

Anhang

Dank

Literaturverzeichnis

Zeittafel

Namensregister

Einleitung

Die erste große Ausstellung von Bildern der Frida Kahlo in ihrer mexikanischen Heimat fand im April 1953, ein Jahr vor ihrem Tod, statt. Damals war sie siebenundvierzig Jahre alt; aber ihr Gesundheitszustand hatte sich so verschlechtert, dass niemand bei der Eröffnung mit ihrer Anwesenheit rechnete. Doch kurz nachdem um acht Uhr abends die Galerie für Moderne Kunst in Mexico City die Türen zum Empfang der Besucher geöffnet hatte, fuhr ein Krankenwagen vor, und die Künstlerin ließ sich auf einer Bahre hereintragen. Wie man es von ihr kannte, war sie in ihre mexikanische Tracht gekleidet, und sie nahm an der Eröffnungsfeier von ihrem Himmelbett aus teil, das im Laufe des Nachmittags in der Galerie aufgestellt worden war. Das Kopfende war dicht besteckt mit Fotografien von ihrem Mann, dem großen Freskenmaler Diego Rivera, und von Fridas politischen Idolen, Malenkow und Stalin. Skelette aus Pappmaché baumelten vom Betthimmel herunter, und ein Spiegel war dergestalt über der im Bett liegenden Künstlerin befestigt, dass sich darin die Blicke der Besucher mit dem frohen, wenn auch von der Krankheit gezeichneten Gesicht der Kahlo begegneten. Zweihundert Freunde und Bewunderer ihrer Kunst traten einer nach dem anderen an ihr Lager heran, um sie zu begrüßen. Danach bildeten sie einen großen Kreis um das Bett und sangen zusammen mit Frida mexikanische Balladen bis spät in die Nacht.

Die Ausstellung reflektierte die wichtigsten Momente aus dem Leben der ungewöhnlichen Frau; zugleich bildete das Ereignis einen Höhepunkt ihrer Laufbahn. Viele der besonderen Eigenschaften, die ihre Malerei wie ihr Leben auszeichneten, traten in dieser Rückschau auf ihr Werk in einprägsamer Weise und für jeden sichtbar hervor: Fridas Tapferkeit und ihre – trotz schwerer körperlicher Leiden – unbezwingbare Frohnatur; der hohe Wert, den die Künstlerin allem Überraschenden und Intim-Persönlichen beimaß; ihre eigentümliche Vorliebe für schauspielhafte Auftritte, Selbstinszenierung als eine Schutzmaske, um ihre Privatsphäre und persönliche Würde zu wahren. Vor allem ließ die Ausstellung keinen Zweifel darüber, dass Frida Kahlos wichtigster Darstellungsgegenstand ihre eigene Person war. Die meisten der ungefähr zweihundert Gemälde, die sie in ihrer allzu früh beendeten Künstlerkarriere geschaffen hatte, waren Selbstbildnisse.

Das »Ausgangsmaterial« dieser Bilder entbehrte nicht dramatischer Reize. Was Fridas Schönheit an Vollkommenheit fehlte, trug nur dazu bei, ihre eigenwillige Anziehungskraft zu erhöhen. Die dunklen Augenbrauen zogen eine durchgehende, kräftige Linie über ihre Stirn, ihr Mund war sinnlich voll, und ein Anflug von Bartflaum lag als Schatten auf ihrer Oberlippe. Frida hatte dunkle, schrägstehende mandelförmige Augen. Leute, die die Künstlerin gut kannten, berichten, wie Fridas Intelligenz und Humor aus diesen Augen leuchteten und wie sie Stimmungen und Launen der Malerin verrieten. In ihrem Blick kam eine durchdringende Direktheit zum Ausdruck; ihr schien nichts zu entgehen, und Fridas Besucher fühlten sich von ihren Augen so unausweichlich scharf beobachtet wie von einem Ozelot.

Fridas Lachen war tief und ansteckend; es brach aus ihr hervor, wenn sie sich freute, aber auch, wenn sie sich fatalistisch in die Absurdität ihrer Leiden schickte. Mit einer etwas rauen Stimme sprudelte die Kahlo ihre Sätze hervor, intensiv, gefühlsbetont und lebhaft, und sie unterstrich sie mit raschen und zierlichen Gesten. Dazwischen lachte sie immer wieder aus vollem Halse, oder sie ließ einen gelegentlichen emotionalen Aufschrei hören.

Wenn Frida Englisch sprach – und sie beherrschte diese Sprache fließend mündlich und schriftlich –, so neigte sie zum Slang. Beim Lesen ihrer Briefe muss man sich über ihre kuriosen Wendungen manchmal wundern. Auch in ihrer spanischen Muttersprache gebrauchte sie gerne schockierende Ausdrücke, und es machte der Malerin offensichtlich in beiden Sprachen Spaß zu sehen, wie ihre Zuhörer auf diese Form von Herausforderung reagierten. Der Schockeffekt der Gossensprache wurde in seiner Wirkung noch dadurch erhöht, dass sie aus dem Munde einer so weiblich reizvollen Person kam, die mit ihrem langen Hals und stolz erhobenen Haupt eher die Noblesse einer Königin auszustrahlen schien.

Die Malerin trug gerne stark farbige Kleider und zog die einheimischen Trachten mit ihren langen Röcken der modernen Haute Couture vor. Wo sie erschien, erregte sie Aufsehen. In New York liefen ihr sogar einmal die Kinder nach, weil sie meinten, dass die buntfarbig gekleidete Dame zu einem Zirkus gehören müsse. Die Kahlo hat dergleichen Erlebnisse keineswegs als verletzend empfunden.

1929 wurde Frida die dritte Frau von Diego Rivera. Welch ein Paar! Rivera, ein Mensch von gewaltiger Leibesfülle, der jeder spontanen Regung folgte, eine Gestalt wie von Rabelais erfunden – und daneben die Kahlo, zierlich und stolz; sie hätte in einem Roman von Gabriel García Márquez vorkommen können. Dieses ungleiche Paar muss – so erscheint es zumindest dem heutigen Betrachter – Gott und die Welt gekannt haben: Eine Zeit lang waren sie mit Trotzki befreundet, sie hatten Umgang mit Henry Ford und mit Nelson Rockefeller, mit Dolores del Rio und Paulette Goddard. Bei dem Malerpaar in Mexico City traf sich die internationale Intelligenzija; zu ihren Gästen zählten Pablo Neruda, André Breton und Sergej Eisenstein. Marcel Duchamp war Fridas Gastgeber in Paris, Isamu Noguchi war ihr Liebhaber, und Miró, Kandinsky und Tanguy gehörten zu ihren Bewunderern. In New York begegnete die Künstlerin Alfred Stieglitz und Georgia O’Keeffe, in San Francisco wurde sie von Edward Weston und von Imogen Cunningham fotografiert.

Dank Riveras Drang zur öffentlichen Selbstdarstellung wurde seine Ehe mit der Kahlo etwas, woran ein großes Publikum teilhatte, und die stets sensationslüsterne Presse ließ es sich nicht nehmen, über alle Abenteuer, Liebesgeschichten, Streitereien, Trennungen und Wiederversöhnungen des Paares bis ins kleinste zu berichten. Die Riveras wurden nur noch mit ihren Vornamen zitiert, und jeder wusste, wer mit Frida und Diego gemeint war: Er war »der größte Künstler der Welt« und sie die mitunter rebellische Priesterin in seinem Tempel. Sie war lebhaft, intelligent, erotisch attraktiv und infolgedessen nicht selten in Liebesabenteuer mit Männern verstrickt. Es gibt auch Hinweise, dass sie lesbische Beziehungen pflegte. An denen nahm ihr Mann keinen Anstoß; dafür reagierte er um so heftiger auf männliche Rivalen: »Ich habe keine Lust, meine Zahnbürste mit jedem zu teilen«, sagte er, und einmal hätte er beinahe einen Liebhaber mit seiner Pistole über den Haufen geschossen.

Wenn man mit Leuten spricht, die die Malerin persönlich gekannt haben, fällt immer wieder auf, wie sehr die Kahlo Liebe und Zuwendung auf sich zog. Gewiss, sie konnte sarkastisch und launisch sein; trotzdem treten noch heute den Menschen die Tränen in die Augen, wenn sie an diese Frau zurückdenken. In ihren lebendig gebliebenen Erinnerungen nimmt sich Frida Kahlos Leben aus wie eine von F. Scott Fitzgerald erfundene Kurzgeschichte: voller Glanz und Heiterkeit bis zum tragischen Ende. Die Wirklichkeit war freilich sehr viel weniger heiter.

Am 17. September 1925 erlitt die damals achtzehnjährige Frida in Mexico City einen Verkehrsunfall: Der Omnibus, mit dem sie von der Schule nach Hause fuhr, wurde von einer Trambahn gerammt. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen von einer Metallstange buchstäblich aufgespießt. Die Folgen ihrer schweren Verletzungen blieben für ihr weiteres Leben bestimmend; die restlichen neunundzwanzig Jahre ihres Daseins waren von Krankheit und Schmerzen gezeichnet. »Was die Zahl meiner Operationen betrifft, kann ich es mit jedem aufnehmen«, sagte sie einmal. Ebenfalls eine Folge des Unfalls war, dass Frida mit der unerfüllten Sehnsucht nach einem Kind leben musste. Schmerzlich war auch für sie, dass sie sich von dem Mann, den sie liebte, oft betrogen sah und gelegentlich von ihm verlassen wurde. Unter diesen Umständen hatte die für die Künstlerin so typische alegría, ihre Heiterkeit, einen besonderen Stellenwert: Sie spielte sie aus, wie ein Pfau sein Rad schlägt; dahinter aber verbarg sie ihren tiefen Kummer und ihre übersteigerte Ichbesessenheit.

»Ich male meine eigene Wirklichkeit«, sagte sie. »Das einzige, was ich über meine Arbeit mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich male, weil ich muss, und dass ich immer male, was mir in den Sinn kommt, ohne jede weitere Überlegung.« Was der Kahlo in den Sinn kam, gehört zu den originellsten und dramatischsten Bildvorstellungen des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie malte sich selbst blutend, weinend, aufgebrochen, und mit unerhörter Offenheit machte sie aus ihren Schmerzen ihre von Humor und Phantasie durchwaltete Kunst. In Form von Bildern schuf die Kahlo ihre Autobiographie; nie verlor sie sich dabei ins Allgemeine, blieb immer sehr persönlich und schürfte lieber tief, als dass sie der Versuchung nachgegeben hätte, ein allumfassendes Bild schaffen zu wollen. Eine seltsame Kraft geht von den Bildern der Kahlo aus. Der Betrachter wird von ihr erfasst und in geradezu bedrängender Weise festgehalten.

In der Mehrzahl beschränken sich die Gemälde auf kleine Formate; eine Bildfläche von 30 mal 40 Zentimetern war bei der Kahlo durchaus üblich. Die geringe Größe kam der Intensität zugute, mit der die Künstlerin ihre Bildgegenstände behandelte. Mit sehr kleinen Pinseln trug sie nach altmeisterlicher Weise die Farbe in kleinen Strichen auf. Die Dinge fügen sich zu klaren Kompositionen zusammen, und die von der Malerin bevorzugte naturalistische Gegenständlichkeit verleiht auch dem Phantastischen noch greifbare Realität.

Die Arbeiten der Kahlo mussten vor allem den Surrealisten gefallen. In den späten dreißiger Jahren wurde die Malerin von ihnen gefeiert und in ihren Reihen willkommen geheißen. Aber auch herausragende Kunstsammler erkannten schon früh die Bedeutung dieser Werke, so etwa Edward G. Robinson, Edgar Kaufmann, Jr., A. Conger Goodyear und Jacques Gelman.

Erst viel später fanden die Bilder das verdiente Interesse einer größeren Öffentlichkeit. Im Herbst 1977 richtete die mexikanische Regierung im Palast der Schönen Künste von Mexico City eine Retrospektive für die Werke der Frida Kahlo aus. Es war eine seltsame Ehrung, die ihr da zuteilwurde, denn die Ausstellung schien mehr dazu angetan, die exotische Persönlichkeit der Malerin und ihre Lebensgeschichte herauszustellen, als ihre Kunst zu würdigen. In den hohen weiten Sälen hatte man riesige Vergrößerungen von Fotos aus dem Leben der Kahlo aufgehängt, neben denen die kostbar-winzigen Gemälde fast nur noch wie die Interpunktionszeichen in einem Text wirkten.

Dennoch behielt Fridas Kunst schließlich die Oberhand; denn die Bilder waren so klein im Vergleich mit den Fotografien, dass die Betrachter sie nur aus allernächster Nähe richtig ins Auge fassen konnten; und sobald einmal jemand so nahe herangetreten war, übten die Bilder ihre seltsam anziehende Wirkung aus. In allen ihren Werken hatte die Malerin Momente des Betroffenseins aus ihrem Leben festgehalten und sie für den Betrachter nachvollziehbar gemacht – jedes Bild ein erstickter Schrei, die Erfahrungen und Empfindungen der Frau in solcher Verdichtung, dass sie zur Entladung zu drängen scheinen. Neben dieser kraftvollen Ausstrahlung wirkten die Fotografien, die an einem Gerüst in der Saalmitte montiert waren, zusammengestückelt und unsolide wie ein Kartenhaus.

Seither ist das Publikum der Frida Kahlo unübersehbar gewachsen, und gerade in den letzten Jahren wurden Wanderausstellungen ihrer Arbeiten in verschiedenen Museen der Vereinigten Staaten, ferner in London und auch in Berlin, Hamburg und Hannover gezeigt. Die äußerst persönliche und weibliche Sehweise in Fridas Bildwelt und ihre künstlerische Unabhängigkeit sind vor allem bei den Frauen im Publikum auf große Resonanz gestoßen.

Mit Diego Rivera hat die Kahlo in ihrer Kunst nicht konkurrieren wollen; andererseits stand sie ihrem Mann als Künstlerin nicht nach, und es gibt einige scharfblickende Kritiker, die Frida als Künstlerin sogar mehr Bedeutung beimessen als dem großen mexikanischen Freskenmaler selbst. Immerhin hat auch Diego dergleichen über seine Frau geäußert, und er schwenkte stolz Picassos Brief, in dem es nach Fridas Pariser Ausstellung hieß: »Weder Derain noch du oder ich, keiner von uns kann einen Kopf so malen wie Frida Kahlo.«

Am 2. November 1978, dem mexikanischen Totengedenktag, eröffnete die Galeria de la Raza im Mission District von San Francisco eine Ausstellung mit dem Titel Hommage à Frida Kahlo. Gezeigt wurden die Beiträge von etwa fünfzig Künstlern, die eingeladen worden waren, Arbeiten im Sinne des Symbolismus der Kahlo einzusenden. Wie es an dem hohen mexikanischen Festtag Brauch ist, wurde in der Galerie der traditionelle Opferaltar für die Dahingegangenen aufgestellt. Er war geschmückt mit Kerzen, Totenschädeln aus Zuckerguss, Kreuzen aus geflochtenem Stroh, »Totenbrot« in der Form menschlicher Knochen, einem Sarg mit Vögeln und einem Puppenbett, in dem eine Miniatur-Frida lag. An den Wänden der Galerie hingen die Werke der Künstler zusammen mit den Selbstbildnissen der Kahlo, um die Verbundenheit mit ihr zu betonen. In den Ausstellungsbeiträgen war Frida als politische Heldin und revolutionäre Kämpferin dargestellt, als leidende, kinderlose und misshandelte Frau, ja sogar als mexikanische Ophelia. Wiederholt wurde sie als jemand gezeigt, der sich, wenn auch noch so sehr vom Tode bedroht, seinem Schicksal entgegenstellt. Eine der Künstlerinnen, die an der Ausstellung teilnahmen, erläuterte die Verehrung, die sie für die Kahlo empfand, so: »Frida verkörpert in sich den Begriff echter Kultur für die Chicanofrauen. Sie hat uns Mut gemacht. In ihren Werken drückt sich kein Selbstmitleid aus, nur Stärke.«

Man freut sich für Frida über die Mannigfaltigkeit der Erinnerungen, die die Künstlerin bei vielen Menschen aus unterschiedlichen Kreisen hinterließ. Sie hat selbst sehr viel zur Legende beigetragen, in der sie fortlebt; das Bild ist durch allerlei Widersprüche und Zweideutigkeiten in eine vielleicht beabsichtigte Unschärfe getaucht; denn die Künstlerin war viel zu vielschichtig und hat viel zu bewusst ihre komplizierte Selbsterfahrung reflektiert, als dass sie jeden Zweifel aus dem Bild von sich hätte verbannen können. So ist der Biograph fast versucht, diejenigen Seiten der Wirklichkeit nicht zu enthüllen, die das Image in Frage stellen, das die Malerin von sich selbst geschaffen hat. Aber die Wahrheit kann hier dem Mythos gar nicht gefährlich werden. Auch die nüchternen Tatsachen dieses Künstlerlebens bleiben für den Betrachter so erstaunlich und ungewöhnlich wie die Legende, die sich darum rankt.

1Das blaue Haus

Die Lebensgeschichte der Frida Kahlo beginnt und endet im selben Haus. Es steht an der Kreuzung zwischen der Allende- und der Landres-Straße in Coyoacán, einem malerischen alten Viertel am südlichen Rand von Mexico City. Wie viele Häuser dieser Stadt ist es ein einstöckiges Gebäude. Die Wände sind blau gekalkt. Die Fassade wird belebt durch vielsprossige Fenster mit grünen Läden und durch die sich ständig wiegenden Schatten der Bäume. Über dem Eingang findet der Besucher heute ein Schild mit der Aufschrift MUSEOFRIDAKAHLO. Wer sich von dem bescheidenen Äußeren nicht abhalten lässt, wird im Innern des Hauses freilich mit dem Erlebnis von Räumen belohnt, wie man sie wohl kaum sonst in Mexiko antreffen kann: Hier ist die Wohnung einer Frau mit all ihren Gemälden und mit ihrer ganzen Einrichtung in ein Museum umgewandelt worden.

Der Eingang wird von zwei riesigen Judasfiguren[1] bewacht. Sie sind fast sieben Meter hoch und scheinen zu gestikulieren, als ob sie sich miteinander unterhielten. Geht man zwischen ihnen hindurch, so betritt man einen Garten mit subtropischen Pflanzen, Brunnen und einer kleinen Pyramide. Sie ist mit Figuren besetzt, die aus der Zeit vor der spanischen Eroberung stammen.

Im Innern des Hauses teilt sich dem Besucher sehr stark das Gefühl mit, dass der Geist der früheren Bewohner alle Bilder und Gegenstände noch immer belebt. Hier sieht man Frida Kahlos Palette und Pinsel auf ihrem Arbeitstisch, wie wenn sie sie soeben abgelegt hätte. Dort, in der Nähe seines Bettes, liegen Diego Riveras breitkrempiger Hut, seine Overalls und die riesigen Bergarbeiterschuhe, die er zu tragen pflegte. Beim Durchwandern der Sammlung betritt man auch den als Schlafzimmer eingerichteten großen Eckraum, dessen Fenster auf die Allende- und auf die Londres-Straße hinausgehen. Hier hängt hinter den Glastüren eines Schrankes Fridas farbenfrohe Tracht aus der Gegend von Tehuantepec, und an der Wand darüber steht geschrieben: Aquí nació Frida Kahlo el día 7 de julio de 1910. (Hier wurde Frida Kahlo am 7. Juli 1910 geboren.)

Die Inschrift wurde vier Jahre nach Fridas Tod angebracht, nachdem man sich entschlossen hatte, dieses Haus als Gedenkstätte zu pflegen. Eine weitere Inschrift schmückt die blauen und roten Wände des Innenhofes: Frida y Diego vivieron en esta casa 1929–1954. (In diesem Haus wohnten Frida und Diego von 1929 bis 1954.) Oh, so mag der andächtige Besucher denken, wie schön das ausgedrückt ist! Hier finden sich die drei wichtigsten Lebensphasen verzeichnet: Geburt, Ehe und Tod.

Leider entspricht keine der Inschriften ganz der Wahrheit. Laut Geburtsurkunde wurde Frida nämlich bereits 1907 geboren. Wahrscheinlich befriedigten sie die banalen Fakten nicht, und sie versuchte, eine tiefere Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, als sie 1910 zu ihrem Geburtsjahr machte. Es war das Jahr, in dem die mexikanische Revolution ausbrach und Chaos und Tod auf den Straßen von Mexico City herrschten. Frida wollte zugleich mit dem modernen Mexiko geboren sein.

Die andere Inschrift im Frida-Kahlo-Museum versucht ein idealisierendes und sentimentales Bild von Ehe und Haushalt der Kahlo mit Rivera zu vermitteln. Auch hierin war die Wirklichkeit ganz anders. Vor 1934, als das Paar nach einem vierjährigen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten nach Mexiko zurückkehrte, hatten sie das blaue Haus in Coyoacán nur kurz bewohnt. Von 1934 bis 1939 lebten sie in zwei separaten Häusern, die in dem nahegelegenen Wohngebiet von San Angel eigens für sie gebaut worden waren. In der darauf folgenden Zeit gab es lange Perioden, in denen Diego die Unabhängigkeit seines Ateliers in San Angel vorzog und nicht mit Frida zusammenwohnte; ganz abgesehen von dem einen Jahr, in dem die Riveras sich scheiden ließen und wieder heirateten.

Die Inschriften sind also nichts weiter als Zierstickereien zum Ausschmücken der Wahrheit; wie das ganze Museum sind auch sie Teil von Fridas Legende.

Das blaue Haus in Coyoacán war erst drei Jahre alt, als Frida geboren wurde. Ihr Vater hatte es 1904 erbaut, und zwar auf einem kleinen Grundstück, wo zuvor die Hacienda »El Carmen« gestanden hatte. Dennoch wirkt der Neubau wie aus der Kolonialzeit, weil er sich im Stil an die herkömmliche Bauweise anlehnt: das eingeschossige Gebäude zeigt wuchtige Mauern zur Straßenseite hin, darüber ein Flachdach; das Ganze ist über einem U-förmigen Grundriss erbaut, wobei alle Zimmer einen Ausgang zum Hof hin und einen Durchgang zum jeweils nächsten Raum haben, aber nicht von einer gemeinsamen Diele aus zu erreichen sind. Das Haus liegt nur wenige Blocks von dem zentral gelegenen Marktplatz und von der Stadtkirche entfernt, in der Fridas Mutter eine Bank für sich und ihre Töchter reserviert hatte. Von ihrem Hause aus war es auch nicht weit zu den Viveros von Coyoacán. Häufig spazierte Frida über die nur teilweise mit Kopfsteinpflaster befestigten Wege zu diesem Waldpark, durch den sich ein schmales Flüsschen windet.

Als Guillermo Kahlo das Haus in Coyoacán baute, war er ein erfolgreicher Fotograf, der soeben von der mexikanischen Regierung den Auftrag erhalten hatte, alles in Bildern zu dokumentieren, was im Bereich der Architektur als nationales Erbe gelten durfte. Dies war schon eine beachtliche Anerkennung für jemanden, der dreizehn Jahre zuvor ohne die geringsten Erfolgsaussichten in Mexiko eingewandert war. Er stammte von ungarischen Juden aus Arad ab, das heute ein Teil von Rumänien geworden ist. Fridas Großeltern waren nach Deutschland gezogen und hatten in Baden-Baden eine neue Existenz gegründet. Dort wurde ihr Vater, Wilhelm, als eines von vielen Kindern im Jahre 1872 geboren. Der alte Kahlo war Juwelier und handelte mit Fotomaterial; er war reich genug, seinen Sohn zum Studium nach Nürnberg schicken zu können. Die vielversprechende Studienlaufbahn endete jedoch abrupt, noch ehe sie recht begonnen hatte: Bei einem Sturz zog sich der junge Wilhelm Gehirnverletzungen mit bleibenden Folgen zu und litt seitdem an epileptischen Anfällen. Etwa zur selben Zeit, im Jahr 1890, verstarb Wilhelms Mutter, und der Vater heiratete eine Frau, die der Junge nicht leiden konnte. Das Zusammenleben muss sich wohl schwierig gestaltet haben; denn 1891 gab Vater Kahlo dem nunmehr neunzehnjährigen Sohn so viel Geld, dass er die Überfahrt nach Mexiko bezahlen konnte. Wilhelm brach die Brücken hinter sich ab, änderte seinen Vornamen in Guillermo um und kehrte nie mehr in sein Geburtsland zurück.

Fast mittellos und mit nur wenigen Habseligkeiten erreichte der junge Einwanderer Mexiko. Durch Beziehungen zu anderen deutschen Einwanderern erhielt er zunächst einen Posten als Kassierer in einem Glaswarenladen; später wurde er Verkäufer in einer Buchhandlung, schließlich arbeitete er in einem Juweliergeschäft, dessen Besitzer er bei der Überfahrt von Deutschland nach Mexiko kennengelernt hatte.

1894 heiratete er eine Mexikanerin, die jedoch bei der Geburt ihrer zweiten Tochter im Kindbett starb. In Fridas Erinnerungen heißt es darüber: »In der Nacht, als seine Frau starb, rief mein Vater meine nachmalige Großmutter Isabel. Sie kam mit ihrer Tochter, die damals im selben Geschäft wie mein Vater arbeitete. Er verliebte sich über alle Maßen in sie und heiratete sie später.«

Man kann sich leicht vorstellen, warum Matilde Calderón ihrem Guillermo Kahlo so gut gefiel: Fotografien aus der Zeit ihrer Eheschließung zeigen die junge Frau als eine ausgemachte Schönheit mit sehr großen Augen, vollen Lippen und einem energischen Kinn. »Sie war wie eine kleine Glocke von Oaxaca«, erinnerte sich Frida später an sie, »wenn sie zum Markt ging, gürtete sie ihre schlanke Taille und trug ihren Korb ausgesprochen kokett.« Matilde Calderón y González war 1876 in Oaxaca als ältestes von zwölf Kindern geboren worden. Ihre Mutter war die Tochter eines spanischen Generals und in einer Klosterschule erzogen worden. Matildes Vater dagegen stammte von Indios ab und war von Beruf Fotograf. Frida schildert ihre Mutter als intelligent, wenn auch ungebildet; aber was sie an Bildung vermissen ließ, machte sie durch große Frömmigkeit wett.

Weniger leicht zu verstehen ist es wohl, warum die fromme Matilde Calderón ihrerseits an Guillermo Kahlo Gefallen fand. Der sechsundzwanzigjährige Einwanderer war Jude, bekannte sich zum Atheismus und litt unter Epilepsie. Immerhin müssen in jenen Tagen seine helle Haut und seine europäische Bildung eine gewisse Faszination ausgeübt haben, denn damals galt alles, was aus Europa kam, als jeglichem Einheimisch-Mexikanischen überlegen. Außerdem bewies Guillermo Intelligenz und Fleiß und war trotz seiner abstehenden Ohren ziemlich hübsch. Er hatte dichtes braunes Haar, einen sinnlichen, schön geschwungenen Mund, trug einen eleganten Schnurrbart mit vorschriftsmäßig hochgedrehten Spitzen und machte mit seinem schlanken, beweglichen Körper eine angenehme Figur. »Er war sehr anziehend und hatte eine gefällige Art, sich beim Gehen zu bewegen«, sagte Frida von ihrem Vater im Rückblick. Der Ausdruck seiner großen Augen war bohrend und wurde mit den Jahren fast fieberhaft eindringlich. Zugleich schien sein Blick eine nie gestillte romantische Sehnsucht zu verraten.

Fridas erstes ernst zu nehmendes Gemälde war ein Selbstporträt, das sie 1926 für ihren Jugendfreund malte.[2]

Fridas enge Verbundenheit mit ihrem indianischen Erbe zeigt sich in dem Bild Meine Amme und ich von 1937, das geradezu wie ein mystisches Doppelporträt wirkt.[3]

Wahrscheinlich war die vierundzwanzigjährige Matilde schon deshalb für Kahlos Werbung besonders empfänglich, weil sie das übliche Heiratsalter bereits um mehrere Jahre überschritten und eine vorausgegangene Liebesbeziehung tragisch geendet hatte. Frida erinnerte sich, wie ihr die Mutter einmal ein in Wildleder gebundenes Buch zeigte, »in welchem sie die Briefe ihres ersten Geliebten aufbewahrte! Auf der letzten Seite war zu lesen, dass der Schreiber der Briefe, ein junger Deutscher, in ihrer Gegenwart Selbstmord verübt hatte. Dieser Mann lebte in ihrem Gedächtnis weiter.« So ist es vielleicht begreiflich, warum sich die junge Frau gerade zu einem Deutschen hingezogen fühlte. Falls sie ihren Mann tatsächlich nicht geliebt haben sollte, wie Frida später behauptete, so hat sie zumindest geglaubt, eine gute Partie zu machen.

Matilde brachte ihren Mann dazu, sich der Fotografie zuzuwenden; denn das war der Beruf ihres Vaters. Frida berichtete, Großvater Calderón habe Guillermo Kahlo seine erste Kamera geliehen, und das junge Paar »verbrachte die Flitterwochen mit einer Rundreise durch die Republik. Dabei entstand eine Serie von Aufnahmen, die sich vor allem mit Kolonialarchitektur und Bauwerken der einheimischen Tradition beschäftigten. Nach ihrer Rückkehr richteten die Kahlos das erste Fotostudio an der Avenida 16 de Septiembre ein.« Ein in Englisch und Spanisch abgefasstes Inserat machte die Geschäftsgründung bekannt: »Guillermo Kahlo, Spezialist für Landschaften, Gebäude, Interieurs, Fabriken usw. fertigt nach Wunsch fotografische Aufnahmen sowohl in der Hauptstadt wie an jedem beliebigen anderen Ort der Republik.« Obgleich dem jungen Fotografen mitunter sehr schöne Porträtaufnahmen gelangen, z.B. von Mitgliedern der Regierung Díaz oder von seiner eigenen Familie, so lag ihm dennoch nicht viel daran, Menschen zu fotografieren, weil es ihm missfiel, wie er sagte, etwas hübsch zu machen, was Gott hässlich geschaffen hatte.

1936 stellte Frida ihren Geburtsort und den Familienstammbaum in einem liebenswürdig versponnenen Gemälde dar, dem sie den Titel gab Meine Großeltern, meine Eltern und ich. Auf diesem Bild zeigt sie sich als kleines, etwa zweijähriges Mädchen, das nackt und selbstsicher im Innenhof des blauen Hauses steht, vor ihr ein Kinderstühlchen, in der Hand einen roten Faden, der den über den Familienstammbaum zu ihr führenden Strom des Blutes darstellt, wie wenn es die Schnur eines Luftballons wäre. Das blaue Haus steht nicht in der kleinen Stadt, sondern in der kakteenbewachsenen Ebene des zentralen mexikanischen Hochlandes. Im Hintergrund erkennt man die zerfurchten Bergrücken, die so oft als Szenerie in Fridas Selbstbildnissen vorkommen. Genau unterhalb der abgebildeten Großeltern väterlicherseits sieht man das Meer. Die mexikanischen Großeltern hat Frida durch die Erde, die deutschen durch den Ozean symbolisiert. Ein bescheidenes mexikanisches Gebäude erhebt sich neben dem Kahlo-Haus, und in einem weiter entfernt liegenden Feld befindet sich die noch primitivere Lehmziegelhütte eines Indios. In ihrer kindhaften Vision hat die Künstlerin die gesamte Stadt Coyoacán in ihrem Vaterhaus zusammengefasst und, der übrigen Realität entfremdet, in die Wildnis versetzt. So steht die kleine Frida im Schutz des Hauses, im Herzen von Mexiko, ja, man könnte fast sagen in der Mitte der Welt.

2Kindheit in Coyoacán

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón wurde am 6. Juli 1907 als dritte Tochter von Guillermo und Matilde Kahlo geboren. Es war morgens um halb neun, mitten im Sommer, der auf dem Hochplateau von Mexico City kalt und regnerisch zu sein pflegt. Die beiden ersten Vornamen erhielt das Mädchen in Anlehnung an die christliche Tradition; der dritte Vorname war aus dem Deutschen abgeleitet und wurde in der Familie zu ihrem Rufnamen. Bis in die dreißiger Jahre, als sich in Deutschland die Gewaltherrschaft der Nazis breit machte, schrieb Frida ihren Namen noch mit dem im Deutschen gebräuchlichen »ie«, obwohl dies nicht mit dem Taufregister übereinstimmte.

Kurz nach der Geburt des Mädchens erkrankte die Mutter, und die kleine Frida erhielt eine Indiofrau als Amme. »Jedes Mal bevor ich ihr angelegt wurde«, erzählte Frida später, »haben sie ihr vorher die Brust gewaschen.« Viele Jahre danach wurde es für die Künstlerin Frida ein bedeutungsvoller Gedanke, dass sie mit der Milch einer einheimischen Frau gesäugt worden war, und sie malte diese Amme als mythische Verkörperung des mexikanischen Erbes und sich selbst als Säugling an ihrer Brust.

Matilde Kahlos Gesundheit blieb weiter anfällig; als sie älter wurde, litt sie an ähnlichen Anfällen wie ihr Mann. Aber vielleicht lag es auch an ihrer Mentalität, dass sie es den zwei älteren Schwestern, Matilde und Adriana, überließ, sich um Frida und die kleine Schwester Cristina zu kümmern. Auch die beiden Töchter Guillermos aus erster Ehe wirkten an der Erziehung mit, wenn sie aus ihrem Kloster zu Besuch waren.

Drei Jahre nach Fridas Geburt brach die mexikanische Revolution aus. Für Fridas Eltern war das ein schlimmes Unglück und nicht etwa ein glorreiches Ereignis, wie es von anderen gefeiert wurde. Bis zur Revolution hatten die Regierungsaufträge Guillermo Kahlo genügend Geld eingebracht, um sein bequemes Haus in einem vornehmen Teil von Coyoacán bauen zu können. Der Sturz dieser Regierung und das darauf folgende, vom Bürgerkrieg beherrschte Jahrzehnt brachten unvorhersehbare Armut für die Familie Kahlo. Aufträge für fotografische Arbeiten waren kaum noch zu erhalten, und Frida erinnerte sich später, wie schwer es in ihrem Elternhause wurde, den notwendigen Lebensunterhalt aufzubringen.

Matilde Calderón hatte einen Mann mit guten Erfolgschancen geehelicht; jetzt aber musste sie die wenigen Pesos zusammenhalten und sparsam leben. Es war nicht die Stärke ihres Mannes, mit Geld richtig umzugehen, und so konnte er manchmal nicht einmal das Material für seine Fotoarbeiten bezahlen. Die Kahlos mussten eine Hypothek auf ihr Haus aufnehmen, sie verkauften die Möbel des französischen Wohnzimmers, und zeitweise waren sie sogar darauf angewiesen, Zimmer in ihrem Hause zu vermieten. Während Guillermo Kahlo zunehmend schweigsamer wurde und sich aus der Gesellschaft immer mehr zurückzog, blieb seiner matronenhaften Frau nichts weiter übrig, als auf ihre Weise den Haushalt weiterzuführen; sie schimpfte mit dem Personal, feilschte mit den Händlern und beklagte sich bei den Bauern, die die Milch brachten. »Wenn sie auch vom Lesen und Schreiben nichts verstand, so konnte sie doch wenigstens Geld zählen.«

Matilde Kahlo konnte aber auch noch anderes: Sie brachte ihren Töchtern die hausfraulichen Künste und Fertigkeiten bei, die zu einer traditionellen mexikanischen Mädchenerziehung gehörten, und sie versuchte zugleich, ihnen den katholischen Glauben weiterzugeben, der ihr selbst so viel bedeutete. Täglich nahm sie die Töchter zur Kirche mit, und sie hielt auch mit ihnen zusammen die österlichen Exerzitien ein. So lernte Frida schon frühzeitig nähen, kochen, stricken und reinemachen; ihr Leben lang war sie stolz auf ihr hübsches, gepflegtes Heim. Der traditionshörigen Frömmigkeit jedoch, wie sie von der Mutter, den älteren Schwestern und Tanten geübt wurde, verweigerten Frida und ihre Schwester Cristina die Gefolgschaft. »Meine Mutter war übertrieben religiös«, heißt es bei Frida in der Erinnerung. »Wir beteten vor jedem Essen, und während die anderen sich auf ihr innerstes Selbst konzentrierten, schauten Cristi und ich uns bloß an und verbissen uns das Lachen.« Zusammen sollten Frida und Cristina zum Katechumenenunterricht gehen, »aber wir schwänzten und machten uns lieber über die Früchte eines nahegelegenen Obstgartens her«.

Zusammen gingen die beiden jüngsten Schwestern auch zur Schule. »Als ich drei oder vier war, schickten sie Cristi und mich in einen Kindergarten. Die Lehrerin war äußerst altmodisch, hatte einen falschen Zopf und trug ganz merkwürdige Kleider. Es gehört zu meinen frühesten Erinnerungen, wie diese Lehrerin vor dem verdunkelten Klassenzimmer stand, in der einen Hand eine Kerze, in der anderen eine Orange, um uns zu demonstrieren, wie sich Sonne, Erde und Mond im Weltraum bewegen. Ich war so tief von dem Geschehen beeindruckt, dass ich mir dabei mein Höschen nass machte. Um das kleine Malheur zu beseitigen, zog man mir etwas von einem anderen Mädchen an, das in unserer Nachbarschaft wohnte. Wegen dieser Episode bekam ich einen solchen Hass auf dieses Mädchen, dass ich sie eines Tages in die Nähe unseres Hauses zerrte und dort würgte, bis sie zu röcheln anfing. Glücklicherweise kam gerade ein Bäcker vorbei, der sie meinem Griff entwand.«

Vermutlich hat Frida hier ihre Bosheit übertrieben; aber sie war schon ein kleiner Teufel. Einmal saß ihre Halbschwester María Luisa auf dem Nachttopf. »Aus Jux schubste ich sie, und sie fiel hintenüber mit dem Pott und der ganzen Bescherung.« Aber diesmal ließ sich das Opfer nichts gefallen. »Wütend brüllte sie mich an. ›Du bist gar nicht die Tochter meiner Eltern. Dich haben sie bloß aus dem Müllkübel aufgelesen.‹ Diese Behauptung traf mich so tief, dass ich mich alsbald in ein vollkommen introvertiertes Wesen verwandelte.«

Allerdings hatten solche Erfahrungen keine langanhaltende Wirkung auf Frida, und der alte Übermut kehrte bald wieder. Sie scheute sich auch nicht, ihren Vater wegen seiner pedantischen deutschen Art zu necken, und redete ihn oft mit »Herr Kahlo« an. Frida spielte auch eine wichtige Rolle bei einer Episode, die mehr als viele andere die unglückliche Stimmung im Kahlo-Haushalt verdeutlicht. Sie erzählte das später so:

»Als ich sieben Jahre alt war, half ich meiner Schwester beim Ausreißen. Matilde war schon fünfzehn und wollte mit ihrem Freund nach Veracruz. Sie stieg zum Balkonfenster hinaus, und ich machte es hinter ihr zu, so dass niemand merkte, was geschehen war. Matita war der Liebling meiner Mutter, und ihre Flucht machte sie ganz hysterisch. Mein Vater dagegen sagte kein Wort, als Mati wegging …

Jahrelang sahen und hörten wir nichts von ihr. Dann fuhr ich eines Tages mit meinem Vater in der Trambahn, als er ganz unvermittelt sagte: ›Wir werden sie wohl nie mehr finden!‹ Ich tröstete ihn, und meine Hoffnung war durchaus begründet. Eine Freundin hatte mir nämlich erzählt, im Ärzteviertel wohne eine Frau mit einem Mann zusammen, die mir ganz ähnlich sähe und Matilde Kahlo heiße. In einem Innenhof, im vierten Zimmer eines langen Korridors, entdeckte ich sie schließlich. Das Zimmer war ganz hell und voller Singvögel. Matita duschte sich gerade mit einem Schlauch. Sie lebte dort mit Paco Hernández, den sie später auch heiratete. Die beiden hatten keine Kinder und lebten in wohlhabenden Verhältnissen. Natürlich habe ich es sofort zu Hause erzählt und bin öfters bei Matita zu Besuch gewesen; aber es war vergeblich, Mutter dafür zu gewinnen, mich zu begleiten.«

Es sollte noch lange dauern, bis Matilde ihrer Tochter verzieh. Matita brachte öfters Früchte und Delikatessen als Geschenk; aber da ihre Mutter sie nicht ins Haus kommen ließ, musste sie ihre Gaben vor die Tür legen, und erst wenn Matita wieder gegangen war, nahm Frau Kahlo die Mitbringsel ins Haus. Erst 1927, zwölf Jahre nach dem heimlichen Fortgang der Tochter, konnte Frida in einem Brief notieren: »Matty kommt jetzt wieder zu uns nach Hause. Der Friede ist geschlossen.«

Fridas Verhältnis zu ihrer Mutter war recht zwiespältig, eine Art Hassliebe. Dies zeigte sich besonders deutlich bei einem späteren Interview. Sie bezeichnete ihre Mutter sowohl als grausam, weil sie imstande war, ein Rattennest zu ertränken, zugleich aber auch als sehr liebenswert, unternehmungslustig und intelligent. Und obgleich beim Heranwachsen die unvermeidlichen Kämpfe mit der Frau, die sie »den Chef« nannte, immer heftiger wurden, konnte Frida »nicht mehr aufhören zu weinen«, als ihre Mutter starb.

Als kleines Kind war Frida ein rundliches Kerlchen mit einem Grübchen im Kinn und Augen, aus denen die Lust an Spaß und Schabernack blitzte. Ein Familienfoto, als sie sieben Jahre alt war, zeigt eine deutliche Veränderung. Sie steht abseits, allein hinter einem Busch, als ob sie sich verstecken wollte. Der Wandel war wohl ihrer Krankheit zuzuschreiben: Mit sechs Jahren hatte Frida Kinderlähmung und musste neun Monate lang das Bett hüten. »Es fing mit schrecklichen Schmerzen im rechten Bein an«, erinnerte sie sich. »Mein Bein wurde in einem kleinen Zuber mit Walnusswasser gewaschen und mit heißen Tüchern gerieben.«

Die unausgeglichene Mischung aus Ichbezogenheit und Hinwendung zu anderen Menschen, die für die erwachsene Frida charakteristisch wurde, mag ihre Ursache in der bitteren Erfahrung des kranken Mädchens gehabt haben, als sie die innere Welt der Tagträume nicht mit der Welt des gesellschaftlichen Austauschs in Einklang zu bringen vermochte. Nie verließ sie die Wunschvorstellung von einer stets erreichbaren Freundin, einer tröstenden Vertrauten, und in ihrem Tagebuch erläutert sie das Doppelselbstporträt Die beiden Fridas auf folgende Weise:

»Ich war wohl sechs Jahre alt, als ich mir sehr lebhaft eine Freundschaft mit einem ungefähr gleichaltrigen Mädchen vorstellte. In meinem Zimmer, das auf die Allende-Straße ging, hauchte ich gegen die Fensterscheibe und zeichnete mit dem Finger eine Tür. In meiner Vorstellung lief ich nun aufgeregt und gespannt durch diese ›Tür‹ hinaus, überquerte die große breite ›Ebene‹, die ich vor mir liegen sah, bis ich bei der Molkerei Pinzón ankam. Dort schlüpfte ich durch das O von Pinzón und begab mich dann unverzüglich ins Innere der Erde, wo stets die Gespielin meiner Träume auf mich wartete. An ihre Gestalt und Farben kann ich mich nicht mehr erinnern; aber ich weiß, dass sie sehr lustig war und viel lachte, freilich völlig lautlos. Sehr beweglich war sie und konnte tanzen, wie wenn sie gänzlich schwerelos gewesen wäre. Ich imitierte sie in all ihren Bewegungen, und während wir gemeinsam tanzten, vertraute ich ihr alle meine geheimen Sorgen und Wünsche an. Welche das waren? Ich weiß es nicht mehr. Sie jedenfalls wusste alles über mich. Wenn ich nach meinem imaginären Ausflug zum Fenster zurückkehrte, kam ich wieder durch die ›Tür‹ herein; dann wischte ich sie schnell mit den Fingern weg, um sie auf diese Weise verschwinden zu lassen. Wann dies alles geschah und wie lange ich immer bei meiner Vertrauten war, ich hätte es nicht zu sagen gewusst; Sekunden oder Jahre, es machte für mich keinen Unterschied; jedenfalls war ich glücklich, und mit dem freudigen Wissen um mein geheimes Erlebnis rannte ich in die entfernteste Ecke des Innenhofes; immer an derselben Stelle, unter einer Zeder, blieb ich stehen, jubelte und lachte, verwundert darüber, dass ich mit meinem großen Glück allein war und das kleine Mädchen so lebhaft in meiner Vorstellung gegenwärtig blieb. Vierunddreißig Jahre sind seit dem Beginn dieser magischen Freundschaft vergangen, und jedes Mal, wenn ich mich an sie erinnere, wird sie wieder lebendig und nimmt meine Gedanken für sich gefangen.«

Als Frida sich von der Krankheit zu erholen begann, empfahl der Arzt zur Kräftigung des geschwächten rechten Beines ein Programm mit körperlichen Übungen, und Guillermo Kahlo, der sich während der Krankheitszeit besonders zärtlich und besorgt um seine Tochter gekümmert hatte, achtete nun darauf, dass sie verschiedene Sportarten betrieb; einige davon galten damals in Mexiko noch keineswegs als schicklich für anständige junge Mädchen: Frida spielte Fußball, war bei Box- und Ringkämpfen dabei und wurde eine ausgezeichnete Schwimmerin. Mit den Jungen zusammen lief sie Rollschuh, und sie hatte auch ein Fahrrad; gern kletterte sie auf Bäume, ruderte über die Teiche im Chapultepec-Park oder nahm an Ballspielen teil. »Trotzdem blieb das Bein im Wachstum zurück und war merklich dünner als das linke. Auch musste ich immer hohe Schnürschuhe tragen. Anfangs nahm ich mir die Witze der Schulkameraden über mein Bein nicht besonders zu Herzen; später tat mir diese Lieblosigkeit aber doch weh, und die Rohheit der anderen kränkte mich immer mehr, je älter ich wurde.« Fridas Jugendfreundin, die Malerin Aurora Reyes, erinnert sich an diese Zeit: »Wir waren ziemlich grausam, wenn es um ihr Bein ging. Beim Fahrradfahren riefen wir ihr nach: ›Frida, pata de palo!‹ (etwa: Holzbein-Frida), und sie schimpfte dann mit allen ihr zu Gebote stehenden Flüchen zurück.«

Um ihr Leiden zu verbergen, trug sie drei oder vier Socken übereinander zur Verstärkung der dünnen Wade, und bei ihren Schuhen wurde der rechte Absatz erhöht. Andere Freunde bewunderten die Tapferkeit, mit der sie die Missbildung ertrug und sich nicht in ihrer körperlichen Aktivität behindern ließ. Noch heute sehen sie Frida auf ihrem Fahrrad vor sich, wie sie irrwischartig im Centenario-Park herumfuhr. »Sie war durchaus graziös und harmonisch in ihren Bewegungen. Ihren Gehfehler wusste sie so geschickt auszugleichen, dass sie wie ein Vogel dahinzugleiten schien.«

Aber sie war ein verletzter Vogel, und so blieb es nicht aus, dass sie sich anders als ihre Schulkameraden entwickelte. Oft musste sie mit sich allein sein. Gerade in einem Alter, in dem sie ihre Fühler über den engeren Familienkreis hinaus ausstrecken und die dauerhaftesten Freundschaften hätte machen können, musste sie zu Hause bleiben. Nach ihrer Genesung wurde sie in der Schule gehänselt und geschnitten. Frida reagierte auf diese Kränkungen einerseits, indem sie sich von den anderen zurückzog und sich für introvertiert hielt, andererseits, indem sie in übertriebener Jungenhaftigkeit ein besonders unangepasstes Wesen an den Tag legte und sich später als Original einen Namen machte.

Wie bei dem Foto, auf dem sie abseits von der Familie steht, so stellte sie sich auch in den Bildern dar, auf denen sie sich als Kind porträtierte: Frida ist allein – auch bei der Darstellung mit dem Familienstammbaum ist das nicht anders –, und wenn auch diese Einsamkeit vor allem von den Gefühlen bestimmt wird, die sie später beim Malen der Bilder empfunden hat, so ist es dennoch sicher, dass diese gemalten Erinnerungen viel Wahrheit über ihre Vergangenheit enthalten: Eine einsame Erwachsene erinnert sich hier an vergangene Phasen ihres Lebens, in denen sie ebenso einsam gewesen war.

Auf einem Gemälde von 1938 findet sich die Inschrift: Sie wollen Flugzeuge und bekommen Strohflügel. Frida verknüpft in diesem Bild eine belanglose Kindheitsenttäuschung mit dem Gedanken an ihre durch die Krankheit beschränkte Bewegungsfreiheit und an die wiederholten entsagungsvollen Zeiten, in denen sie wegen der Operationen an ihrem Fuß im Bett bleiben musste. In seiner Biographie von Diego Rivera erläutert Bertram D. Wolfe dieses Bild so: »Es knüpft an eine Episode ihrer Kindheit an, bei der ihr die Eltern ein weißes Kleidchen mit Flügeln anzogen, um sie als Engel zu verkleiden. Dabei verursachten die Flügel bei der kleinen Frida großen Kummer, weil man mit ihnen nicht fliegen konnte.« Auf dem Bild ist Frida etwa sieben Jahre alt; in der Hand hält sie zum Zeichen dessen, was ihr damals vorenthalten wurde, ein Modellflugzeug. Die Strohflügel, die sie damals wirklich bekam, hängen an Bändern vom Himmel herab, und damit der Inhalt noch eindeutiger wird, hat Frida um ihren Rock ein Band gewunden, dessen beide Enden am Boden angenagelt sind.

Ein weiteres Gemälde, auf dem sich Frida als einsames Kind zeigt, heißt Vier Bewohner Mexikos und stammt ebenfalls aus dem Jahre 1938. Weniger eindeutig als das Selbstporträt mit den Strohflügeln, erweckt es zunächst den Anschein, als ob es bloß um eine harmlose Darstellung mexikanischer Folklore ginge. In Wirklichkeit handelt es sich um die erschütternde Darstellung der Begegnung eines Mädchens mit dem kulturellen Erbe ihres Heimatlandes.

In diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, wie Frida gerne das durch die Krankheit verkümmerte Bein unter langen mexikanischen Trachtenröcken verbarg, und wie sie sich auf der Suche nach einem Ausgleich für ihre Leiden und andere Seelenwunden zunehmend der Überlieferung der einheimischen Kultur zuwandte. So konnte es kommen, dass sie einmal zur »mexikanischsten« aller Mexikaner werden sollte.

Frida war Guillermo Kahlos Liebling. In ihr glaubte er seine hoch entwickelte Sensibilität wiederzufinden ebenso wie seine Rastlosigkeit und seinen Hang zur Reflexion. »Frida ist die intelligenteste meiner Töchter«, pflegte er zu sagen, »sie ist mir am ähnlichsten.«

Auch wenn Kahlo nicht sehr viel Zeit mit seinen Kindern verbringen konnte, so kümmerte er sich doch wenigstens um seine Lieblingstochter. Er gab ihr Bücher aus seiner Bibliothek zu lesen, reizte ihre intellektuelle Neugier und weckte bei ihr nicht nur Wissensdurst, sondern auch leidenschaftliches Interesse für mancherlei Dinge der Natur – Steine, Blumen, Tiere, Vögel, Insekten, Muscheln. Gelegentlich begleitete Frida den Vater zu einem nahegelegenen Park, und während Kahlo sich die Zeit mit Malen vertrieb, verbrachte das Mädchen Stunden mit dem Sammeln von Kieselsteinen, Insekten und seltsamen Pflanzen am Ufer des kleinen Flüsschens. Sie nahm sie mit nach Hause, verglich sie mit Abbildungen in naturwissenschaftlichen Büchern, zerlegte sie und betrachtete sie unter dem Mikroskop des Vaters.

Als sie alt genug war, weihte der Vater sie in seine Studien der mexikanischen Archäologie ein. Auch lehrte er sie, wie man mit einer Kamera umgeht, wie man Fotos entwickelt, retuschiert und koloriert. Zwar brachte Frida nicht viel Geduld für derlei anstrengende Arbeiten auf; dennoch entdeckt man in ihren späteren Bildern etwas von der gewissenhaften Genauigkeit des väterlichen Metiers und von der Sorgfalt für die kleinsten Oberflächendetails, die für Guillermo Kahlo selbstverständlich war. Es ist begreiflich, dass die feinen Pinselstriche und die kleinen Formate als Folge der Retuschierarbeiten an Fotos für Frida zur zweiten Natur wurden, und auch die steife Förmlichkeit, mit der ihr Vater manche Porträts gestaltete, hat sicher Fridas Darstellungsweise von Menschen geprägt. Die Malerin hat die Verbindung zwischen der Kunst ihres Vaters und ihrer eigenen nicht geleugnet. Sie sagte einmal, dass ihre Gemälde ganz ähnlich wie die Kalenderillustrationen ihres Vaters wären, nur gäbe sie statt der Abbildung äußerer Realität die sichtbaren Dinge so wieder, wie sie vor ihrem inneren Auge stünden. Gewiss, die pedantisch naturalistischen Gemälde ihres Vaters haben bei Frida keine direkte Nachahmung erfahren. Kahlo malte meist Stillleben, ländliche Genreszenen, die wie altmodisch sentimentale Kalenderblätter aussahen. Aber allein die Tatsache, dass er Maler und Fotograf war, hatte eine prägende Wirkung für Frida. Ähnlich früheren Beispielen aus der Kunstgeschichte – man denke nur an Tintorettos Tochter Marietta Robusta, an Artemisia Gentileschi oder an Angelika Kauffmann – ist auch Frida ein Beispiel für eine Künstlerin, die durch das Vorbild des künstlerisch arbeitenden Vaters zu ihrer Laufbahn ermutigt wurde.

Nach Fridas Polioerkrankung waren Vater und Tochter noch enger miteinander verbunden als zuvor. Sie hatten als zusätzliches Bindeglied die gemeinsame Erfahrung von Krankheit und gesellschaftlicher Einsamkeit. Frida erinnerte sich, dass die epileptischen Anfälle bei ihrem Vater meist abends einsetzten, kurz bevor sie zu Bett gehen musste. Sie wurde dann jedes Mal schnell aus dem Zimmer gebracht, und da ihr niemand eine Erklärung für die seltsamen Geschehnisse gab, lag sie oft wach vor Angst und Aufregung; am Morgen wurde sie dann erneut verwirrt, wenn sie ihren Vater wiedersah und er sich ganz normal verhielt, als ob nichts geschehen wäre. So stellte der Vater für sie ein beängstigendes Geheimnis dar und war zugleich Gegenstand ihres Mitleids. Später begleitete sie ihn oft, um ihm bei seinen Außenaufnahmen zu helfen. Auf solchen Exkursionen kam es nicht selten vor, dass er mit der Kamera auf der Schulter und mit Frida an der Hand plötzlich auf der Straße in Ohnmacht fiel. Das Mädchen hatte inzwischen gelernt, wie sie ihm bei seinen Anfällen beistehen konnte. Sie gab ihm sofort etwas Alkohol oder Äther zu atmen, und gleichzeitig passte sie auf, dass in der Zwischenzeit niemand etwa die Kamera stahl.

Jahre danach schrieb Frida in ihr Tagebuch: »Meine Kindheit war herrlich; denn obgleich mein Vater ein kranker Mann war und alle anderthalb Monate Ohnmachtsanfälle erlitt, wurde er für mich zu einem unvergleichlichen Vorbild an rücksichtsvoller Zärtlichkeit, an sachkundiger Arbeitsweise als Maler und Fotograf und vor allem an Verständnisbereitschaft für alle meine Probleme.«

Ein weiteres Zeugnis ihrer töchterlichen Liebe kommt in ihrem Porträt von Don Guillermo Kahlo zum Ausdruck. Es beruht auf einer Fotografie, die er wahrscheinlich selbst von sich aufgenommen hat. Frida malte das Bild 1952, elf Jahre nachdem ihr Vater an einem Herzanfall gestorben war, und nur zwei Jahre vor ihrem eigenen Tod. Nüchterne Braun- und Grautöne und Schwarz waren dem feierlichen Ernst von Herrn Kahlo angemessen. Die buschigen Brauen und der wild gehetzte Blick in seinen übergroßen Augen, die rund wie Kameralinsen wirken, lassen die Unausgeglichenheit seines Gefühlslebens ahnen. Wenn man dieses Porträt sieht, ist es schwer zu verstehen, dass Frida bei der Beschreibung ihres Vaters einmal den Ausdruck »in sich ruhend« gebrauchte; denn die Ruhe, die er an den Tag legte, kam vor allem von seiner Selbstkontrolle und Schweigsamkeit, keineswegs von dem Gefühl tatsächlichen inneren Friedens. Übrigens pflegte Frida auch ihr eigenes Gesicht stets als undurchdringliche Maske zu malen, unter der sich innere Unruhe verbarg.

Vor der Büste auf dem Porträt ihres Vaters verläuft ein Schriftband; die Inschrift darauf lautet: »Ich habe meinen Vater gemalt, Wilhelm Kahlo, von ungarisch-deutscher Abstammung, Kunstfotograf von Beruf; seinem Charakter nach ein großzügiger Mensch, intelligent und mit vornehmer Gesinnung, war er auch tapfer, denn er hat sechzig Jahre lang an Epilepsie gelitten, dennoch nie seine Arbeit aufgegeben und am Kampf gegen Hitler teilgenommen. In verehrendem Angedenken. Seine Tochter Frida Kahlo.«

3Cachuchas und Escuinclas

1922 wurde Frida Kahlo in die »Preparatoria« aufgenommen. Dies war eine höhere Schule zur Vorbereitung auf die Studien an der Universität und damals in Mexiko zweifellos die beste Lehranstalt. Fridas Leben nahm eine neue Richtung; denn von nun an war sie nicht mehr ständig unter der Obhut von Mutter, Schwestern und Tanten, und sie wurde aus dem geruhsam freundlichen Provinzleben von Coyoacán mitten in das hektische Treiben von Mexico City versetzt. In der Hauptstadt wurde das moderne Mexiko erdacht und verwirklicht, und die junge Generation hatte unmittelbar teil an dieser Entwicklung. Mit ihren neuen Schulkameraden gehörte Frida zum bevorzugten Teil der mexikanischen Jugend: es waren hauptsächlich Kinder von Geschäftsleuten aus der Hauptstadt und Umgebung, die ihren Söhnen und Töchtern die Voraussetzung für ihr Studium gewährleisten wollten. Als die Schulzeit dieser Generation vorüber war, da hatten diese jungen Leute nicht nur dazu beigetragen, Schulen und Universitäten ihrem Wesen nach neu zu gestalten; aus den Reihen dieser Studenten sollten auch viele der später führenden Persönlichkeiten der Nation hervorgehen.

Aus dem Zeitgeist heraus lässt sich verstehen, warum Frida den Ausbruch der mexikanischen Revolution als Jahr ihrer Geburt wählte. Es hatte eines Jahrzehnts von Kämpfen bedurft, um das Land den Mexikanern zurückzugeben. Nun, in den zwanziger Jahren, konnte man daran gehen, die Gewinne der langen Kampfzeit abzusichern und die erstrittenen Vorteile auszubauen. Reformen des Arbeits- und Grundbesitzrechts wurden eingeleitet, die Macht der katholischen Kirche erfuhr erhebliche Beschränkungen, und die Nutzung der Bodenschätze kam unter staatliche Kontrolle. In dem Maße, wie die Mexikaner eine neue, stolze Identität entwickelten, verwarfen sie die früher gepflegten Ideen und Moden, die der französischen und spanischen Kultur entlehnt gewesen waren. Jetzt richtete sich die öffentliche Aufmerksamkeit wieder auf das einheimische Kulturerbe. »Ihr Idealisten, haltet durch bei der Rettung unserer Republik!«, rief der Philosophieprofessor Antonio Caso seinen Studenten zu. »Richtet eure Blicke auf unser Land, auf unsere Bräuche und Überlieferungen, auf unsere Hoffnungen und Wünsche, auf all das, was wir in Wirklichkeit sind!«

Die Stimmung dieser neuen Welt war also von Begeisterung, Eifer, Kampfgeist und Reformwille geprägt. Dies wurde Fridas Lebenshintergrund, als sie die schützenden Wände ihres Hofes verließ, als sie das gemächliche Tempo ihres Stadtviertels aufgab und die einstündige Straßenbahnfahrt antrat, um zu ihrer neuen Schule zu gelangen.

»Wir sprechen nicht etwa von einer Zeit der Lügen, Illusionen oder Tagträume«, schrieb Andrés Iduarte, der spätere Direktor des Nationalmuseums für bildende Kunst, der Frida in der Preparatoria kennengelernt hatte, »es war vielmehr eine Zeit der Wahrheit, des Vertrauens, der Leidenschaft, des Edelmuts, des Fortschritts, der himmlischen Luft und des sehr irdischen Stahls. Wir waren vom Schicksal begünstigt, wir jungen Leute meiner Generation, zu der auch Frida gehörte. In den entscheidenden Jahren unserer Persönlichkeitsentwicklung erlebten wir den nationalen Wiederaufbau; während das Land sich seines moralischen Anspruchs versicherte, entfaltete sich zugleich unser eigener Geist.«

Frida gehörte zu den ersten Mädchen, die als Schülerinnen an der Preparatoria zugelassen wurden. Die Zahl der Mädchen unter den Schülern war dementsprechend gering, etwa fünfunddreißig unter einer Schülerschaft von zweitausend. Es wird von einem Vater berichtet, der damals seiner Tochter den Besuch der Schule nur unter der Bedingung gestattete, dass sie mit keinem der männlichen Schüler sprechen würde. Wahrscheinlich war auch Matilde Calderón de Kahlo nicht von dem Gedanken entzückt, ihre Tochter an einen derart tugendgefährdenden Ort zu schicken; aber Guillermo Kahlo machte keine Einwände. Da er keinen Sohn hatte, der seine eigenen Ausbildungshoffnungen hätte weiterführen und vollenden können, setzte er nun alles an die Fortbildung seines Lieblingskindes. Wie der meistversprechende Sohn in den traditionellen Verhältnissen von einst, sollte Frida für einen Beruf ausgebildet werden. So machte sie die schwierige Aufnahmeprüfung für die Preparatoria. Dass sie dort aufgenommen wurde, darf als Beweis ihrer besonderen Begabung gelten; denn das fünfjährige Curriculum dieser Schule war für seine harten Anforderungen bekannt. Frida wählte ein Kursprogramm, das auf ein Medizinstudium vorbereiten sollte.

Mit vierzehn Jahren war Frida schlank und von zartem, elegantem Wuchs; sie strahlte eine seltsame Lebhaftigkeit aus und legte eine Mischung von Zartgefühl und mutwilliger Ausgelassenheit an den Tag. Ihre schwarzen Haare trug sie in einer Ponyfrisur, und mit ihren vollen Lippen und dem Grübchen im Kinn wirkte sie kühn und energisch; dieser Eindruck wurde durch die kräftigen, zusammengewachsenen Brauen über den leuchtenden dunklen Augen noch verstärkt. In der Preparatoria trug man keine Uniform, und bei ihrem Eintritt erschien sie nach Art deutscher Oberschülerinnen in einem dunkelblauen Faltenrock mit dicken Strümpfen, hochgeschnürten Schuhen und einem breitrandigen schwarzen Strohhut, dessen Bänder ihr am Rücken herunterhingen. Aber Alicia Galant, die Frida 1924 kennenlernte und ihre Freundin wurde, erinnert sich, dass Frida zu Hause in Coyoacán in blauen Overalls mit Metallklammern auf ihrem Fahrrad herumfuhr. Dieser damals ungewöhnliche Aufzug zusammen mit ihrem jungenhaften Haarschnitt war für bürgerliche Mütter schockierend; wenn sie Frida in Begleitung einer Jungengruppe die Straße herunterradeln sahen, riefen sie entsetzt: »Que niña tan fea!« (Was für ein widerwärtiges Ding!) Aber ihre Freunde waren fasziniert von ihr. Sie wissen heute noch, wie Frida ständig eine Schultasche auf dem Rücken mitschleppte, deren Inhalt ihre Interessen widerspiegelte: Texte, Schreibhefte, Zeichnungen, Schmetterlinge, gepresste Blumen, Bücher in deutscher Fraktur aus der Bibliothek ihres Vaters.

In ihrer Jungenhaftigkeit hielt Frida es von Anfang an für unter ihrer Würde, sich im oberen Teil des Schulhofes aufzuhalten, wo der Mädchenpräfekt sein Reich hatte und wo die Schülerinnen sich aufhalten sollten, wenn sie nicht gerade im Unterricht waren. Frida fand die meisten Mädchen albern und geschmacklos, und sie fühlte sich von ihrem kleinlichen Geplapper derart abgestoßen, dass sie sie escuinclas nannte (escuinclas sind haarlose mexikanische Hunde). Sie zog es vor, sich in den Wandelhallen und Korridoren der Schule herumzutreiben und an den verschiedenen Cliquen und Gruppierungen teilzuhaben, in die sich die kaum überschaubare Schülermenge gliederte. Die einen standen voll hinter Vasconcelos’ populären Reformen und hielten sie für die entscheidenden Taten der nationalen Wiedergeburt, andere wetterten gegen die Demokratisierung der Kultur und des Bildungswesens und sagten als unvermeidliche Folge den totalen kulturellen Niedergang voraus. Einige lasen Marx, andere empörten sich über die Reformen, die aus der Revolution hervorgegangen waren. Radikale unter den Schülern verwarfen jegliche Religion; aber es gab auch konservative Schülergruppen, die die katholische Kirche eifrig und mitunter auch handgreiflich verteidigten. So bekämpften sich die verschiedenen Splitterparteien mit sektiererischem Sendungsbewusstsein, teils auf den Korridoren der Schule, teils auf den Seiten zahlloser Schülerzeitungen und Handzettel.

Frida hielt es mit den cachuchas. Sie hatten ihren Namen von den Mützen, die sie alle trugen, und an der Preparatoria machten sie wegen ihrer Intelligenz und Boshaftigkeit von sich reden. Sie waren eine Gruppe von sieben Jungen und zwei Mädchen: Miguel N. Lira (den Frida Chong Li nannte, weil er sich mit chinesischer Dichtung und Sinologie befasste), José Gómez Robleda, Agustín Lira, Jesús Ríos y Valles, Alfonso Villa, Manuel González Ramírez und Alejandro Gómez Arias, dazu noch die beiden Mädchen Carmen Jaime und Frida. Sie alle sollten einmal prominente Vertreter ihrer Berufe in Mexiko werden. Alejandro Gómez Arias ist heute ein hoch angesehener Intellektueller, Rechtsanwalt und politischer Journalist; Miguel N. Lira hat sich als Anwalt und Dichter einen Namen gemacht; José Gómez Robleda war Professor der Psychiatrie an der medizinischen Fakultät der Universität; Manuel González Ramírez wurde Historiker, Schriftsteller und Anwalt. In dieser Funktion hat er Frida und Diego Rivera in verschiedenen Fällen Beistand geleistet.

Was diese Clique während der Schulzeit zusammenhielt, waren nicht so sehr gemeinsame Anliegen oder Tätigkeiten als vielmehr die bei allen Mitgliedern stark ausgeprägte Respektlosigkeit jeglicher Autorität gegenüber. In politische Arbeit ließen sie sich nicht einspannen, weil Politiker in ihren Augen bloß aus selbstsüchtigen Motiven handelten; aber sie traten für einen romantischen Sozialismus ein, der mit nationalistischen Zügen durchsetzt war. Sie glaubten an die Zukunft ihres Landes und demonstrierten für die Reform des Schulwesens. Zugleich fanden sie ein unbändiges Vergnügen daran, in den Klassenzimmern Anarchie zu verbreiten, und ihre Streiche waren so schlimm, dass man sie nicht mehr bloß als jugendliche Albernheiten ansehen konnte. So liefen einmal die Schüler aus allen Klassenzimmern zusammen, weil mehrere cachuchas auf einem Esel durch die Wandelhallen der Schule ritten; ein andermal wickelten sie ein Netz von Feuerwerkskörpern um einen Hund, zündeten die Schnur und ließen das arme Vieh bellend durch die Korridore rasen.

Einer aus der Gruppe erinnert sich, dass Frida sich ihnen anschloss, weil die cachuchas weder die Leute noch sonst irgendetwas ernst zu nehmen bereit waren. »Bevor sie zu uns kam, wagte sie kaum, sich über andere Leute lustig zu machen, aber sie lernte es bei uns sehr schnell und wurde bald eine Meisterin im Erfinden von Streichen und Wortspielen; wenn es darauf ankam, konnte sie sehr scharfzüngig und geistesgegenwärtig reagieren.« Von den cachuchas lernte Frida auch eine Art kameradschaftlicher Treue, eine gewisse jungenhafte Art, Freundschaften zu pflegen, die sie ihr Leben lang beibehalten hat. In dieser Gemeinschaft vertiefte sich Fridas natürlicher Widerspruchsgeist zu einer kritischen Weltanschauung.

Die Dualität ihrer Persönlichkeit kommt im Bild Die beiden Fridas zum Ausdruck, das die Malerin 1939 für die internationale Surrealistenausstellung schuf.[4]

Es gibt eine Anekdote, nach der Frida einmal von der Schule verwiesen werden sollte; wir wissen nicht, warum. Unerschrocken soll sie ihre Sache direkt dem Innenminister Vasconcelos vorgetragen haben. Jeder kannte dessen Rivalität und missbilligende Haltung zu Lombarde Toledano, dem Direktor der Preparatoria. Der Minister soll die Wiederaufnahme des Mädchens veranlasst und dem schwer geprüften Toledano gegenüber geäußert haben: »Wenn Sie nicht einmal mit so einem kleinen Mädchen umgehen können, taugen Sie nicht zum Direktor einer solchen Schule!«

Der Lieblingsaufenthaltsort der cachuchas war die iberoamerikanische Bibliothek, nicht weit von der Preparatoria entfernt. Obgleich man sie in einer ehemaligen Kirche untergebracht hatte, war es dort freundlich und warm; unter dem hohen Tonnengewölbe breitete sich ein Irrgarten von Bücherregalen aus; die Wände waren geschmückt mit Wandbildern von Roberto Montenegro und mit seidenen Flaggen der lateinamerikanischen Länder. Zwei gutmütige Bibliothekare gestatteten den cachuchas, die Bibliothek fast wie private Räume zu benutzen, und so wurde die »Ibero« bald zu ihrem Hauptquartier. Jeder der Gruppe hatte dort seine oder ihre besondere Ecke. Hier redeten sie sich die Köpfe heiß, hier flirteten und rauften sie, hier schrieben sie Aufsätze, zeichneten sie oder lasen sie Bücher.

Sie lasen viel und verschlangen alles von Dumas bis Mariano Azuela, von der Bibel bis Zozobra, ein Werk, das der Dichter Ramón López Velarde 1919 veröffentlichte und das den Geist der Revolutionsjahre reflektiert. Sie lernten die großen Werke der spanischen und russischen Literatur kennen und hielten sich auch in der zeitgenössischen mexikanischen Literatur auf dem Laufenden. Mit der Zeit konnte Frida in drei Sprachen lesen: in Spanisch, Englisch und Deutsch. Von der Bibliothek ihres Vaters her war sie an philosophische Literatur gewöhnt, und sie liebte es, daherzureden, wie wenn Kant und Hegel so leicht zu verstehen wären wie Comics. Es konnte durchaus vorkommen, dass sie zu Hause aus dem Fenster rief: »Alejandro, leih mir doch mal deinen Spengler; ich habe nichts mehr zu lesen für die Busfahrt!«