Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein frischer, unbefangener Blick auf Kindheit, Jugend und Ausbildung eines der größten deutschen Dichter. Friedrich Hölderlin (1770-1843) wuchs in privilegierten Verhältnissen auf. Sabine Doering deckt anschaulich die Einflüsse auf, die den begabten Heranwachsenden während der Schul- und Studienzeit in Württemberg prägten: Eine Zeit, die ihn auf das Pfarramt vorbereiten sollte, während es ihn zur Dichtung drängte. In kultur-, mentalitäts- und bildungsgeschichtlicher Perspektive werden zahlreiche Briefe und Dokumente zum Sprechen gebracht. Die Schilderung eines faszinierenden Bildungs- und Reifungsprozesses führt zugleich in eine der interessantesten Epochen der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte: Zu Hölderlins Freunden gehörten Hegel und Schelling; Kants Schriften begeisterten ihn; Schiller und andere Dichter verehrte er als Vorbild. Kenntnisreich widerlegt Sabine Doering hartnäckige Legenden, die sich seit langem um Hölderlins Leben ranken, wie seine angebliche Armut oder die Verklärung seiner Liebesverhältnisse. So entsteht das facettenreiche Porträt eines empfindsamen und ehrgeizigen jungen Mannes, der beharrlich seine Berufung zum Dichter verfolgte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 626

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

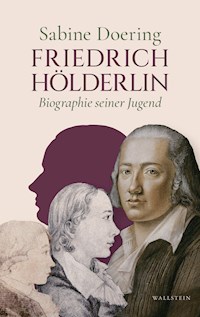

Sabine Doering

Friedrich Hölderlin

Biographie seiner Jugend

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2022

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag,

unter Verwendung von drei Portraits und einem Schattenriss

von Friedrich Hölderlin; siehe dazu das Abbildungsverzeichnis.

ISBN (Print) 978-3-8353-5151-6

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4827-1

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4826-4

Inhalt

I. »das meiste nemlich / Vermag die Geburt«Familie und Herkommen

Lebenslinien

Die ersten Jahre

Vorfahren, Verwandte, Paten

Der Tod des Vaters

II. »Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt«Hölderlin, seine Familie und das Geld

Hölderlins Reichtum – Vermutungen, Legenden, Fakten

Das Vermögen der Familie Hölderlin und die Aufteilung des Erbes

Eine neue Ehe und heikle Transaktionen

Manipulationen und Geheimnisse

III. »Knabenspiel« und »Jammerhütte«Kinderjahre

Nürtinger Alltag

Frömmigkeit, Religion und Kirche

Kinderwelten

Familiensorgen

IV. »Kindlich sprach ich«Schuljahre in Nürtingen

Die Lateinschule – Zugang zur höheren Bildung

Das Landexamen

Lateinschüler Hölderlin

Lehrer und Mitschüler

V. »Froh und emsig«Denkendorf

Die Klosterschulen und ihre Statuten

Die Denkendorfer Lehrer

Alumnus Hölderlin

Jugendbriefe: Gewissensprüfung und Selbstentwürfe

Poesie und Musik

»Tugend im Herzen« – Hölderlins Stammbuch

VI. »Er hat gestrebet«Maulbronn

Die Klosterschule Maulbronn

Die Lehrer und ihr Unterricht

Der »gehorsamste Sohn« und seine Pläne

Freundschaften

Lektüre

Erste Liebe

Literarische Ambitionen

Freundschafts- und Verwandtschaftsdienste

Die erste große Reise

Glück und Intrigen in Leonberg

Die erste Gedichtsammlung: Das Quartheft

VII. »So hat mir das Kloster etwas genüzet«Tübingen

Universität und Stift

Studienbeginn und neue Freundschaften – »Männerjubel«

Das Ende einer Liebe

Pläne, Rückschläge, »Elternrath«

Aldermannstage und Bundeslieder

Auf dem Weg ins Magisterium

Die Magisterspecimina

Das Magister-Examen

Im Theologiestudium

Weltweisheit

Familienpflichten: »gehorsamster Sohn« und »zärtlicher Bruder«

Eine neue Liebe

Mit Dornenstock und Felleisen

Gereimter »Jubelsang« – die Tübinger Hymnen

»Demokratische Denkungsart«, »FreyheitsSchwindel« und allerlei Unsinn

Abschied von der »Galeere der Theologie«

Anhang

»Saget, wie bring’ ich den Dank?«

»Da steht geschrieben«Anmerkungen

»Die Bücher der Zeiten«

Gesamt- und Teilausgaben der Werke Friedrich Hölderlins / Periodika

Forschungsliteratur und Quellen

»Bilder aus hellerer Zeit«Abbildungen

»Wo bist du?«Register

Personen

Werke Hölderlins

Klosterhof Lauffen, zeitgenössische Ansicht,Bleistiftzeichnung von Julius Nagel

I. »das meiste nemlich / Vermag die Geburt«Familie und Herkommen

Lebenslinien

Johann Christian Friedrich Hölderlin kam am 20. März 1770 in der kleinen württembergischen Stadt Lauffen am Neckar zur Welt. Wann erfuhr er die Prägungen, die ihn zu einem der originellsten und erstaunlichsten Autoren der europäischen Moderne werden ließen? Was machte ihn zu dem Denker, der in kühnen geschichtsphilosophischen Entwürfen die eigene Gegenwart mit der griechischen Antike verband, was zu dem Dichter, der Verse von großer Schönheit und verblüffender Makellosigkeit schrieb, die ihre Leser noch immer in den Bann ziehen? Was ließ den aufgeweckten Knaben aus wohlsituierter Familie zu einem sensiblen Künstler werden, dessen Lebensweg schon vor seinem Tod und bis heute immer wieder aufs neue verklärt, heroisiert, trivialisiert, vielfach instrumentalisiert und unermüdlich neu gedeutet wird? Was führte dazu, daß aus dem »lieben Fritz« im Laufe seines 73jährigen Lebens der »arme Hölderlin« wurde, »le pauvre Holterling«, der 36 lange Jahre unselbständig und fürsorglich betreut in seinem Tübinger Turmzimmer am Ufer des Neckar lebte, seinen Zeitgenossen schon zur Legende werdend? Wann fing es an?

Die Frage ist verlockend, und doch ist sie falsch gestellt. Denn sie suggeriert eine Zwangsläufigkeit, eine lückenlose Kette von Ursachen und Wirkungen, die den Reichtum eines individuellen Lebens mit all seinen Widersprüchen und Zufälligkeiten auf einen faßbaren Nenner bringen soll. Das hieße aber, das Außergewöhnliche, Fremde, Verstörende und letztlich Unerklärliche eines Lebenslaufes, die schöpferische Kreativität ebenso wie die psychische Labilität, mit einem vertrauten Begriffsapparat zu bändigen und somit auch zu banalisieren. Und welche Schlüssel hat man nicht alle ausprobiert, um das Leben Friedrich Hölderlins zu erklären! Die Schlagworte vom heiligen Wahnsinn, vom prophetischen Dichter-Seher und der Nähe von Genie und Irrsinn waren da ebenso schnell zur Hand wie die griffigen Versatzstücke, mit denen man später die Zauberformel für sein Leben gefunden zu haben glaubte: die böse Mutter, deren Kälte und Strenge ihren Sohn in die Krankheit zwang; die machtgierigen Weimarer Dichter, die die junge heranwachsende Generation eifersüchtig kleinhielten; die reaktionären politischen Verhältnisse, an denen die besten und begabtesten deutschen Männer zugrunde gingen; die bösartigen Zeitgenossen, die Hölderlin in eine mehr als drei Jahrzehnte währende Verstellung trieben; die Erfahrung einer fast überirdischen, tragischen Liebe, die den reifen Dichter den Erfordernissen des Alltags unwiederbringlich entrückte.

Doch so einfach, so formelhaft schlicht ist es um das Leben Friedrich Hölderlins nicht bestellt; und die große Menge an Dokumenten und Zeugnissen, die uns heute über seinen wechselvollen Lebensweg unterrichten, spricht keinesfalls für sich. Die Quellen, die Briefe wie die Akten, bedürfen der geduldigen und behutsamen Auslegung und sollten mit Bescheidenheit gelesen werden, staunend und dankbar für die vorhandene Fülle der großen Dokumentensammlungen und der biographischen Literatur zu Hölderlin. Lernen läßt sich daraus, daß jede Zeit, auch unsere eigene, spezifische Denkweisen und Blickrichtungen entwickelt, von denen sich niemand ganz frei machen kann. Erzählt werden kann von Hölderlins Leben natürlich auch heute, und das soll hier für die Jahre seiner Kindheit und Jugend geschehen. Eine einfache Antwort darauf, warum er so wurde, wie er war, wird dieses Buch aber nicht geben können. Die Zahl der Fragen, die Hölderlins Biographie aufwirft, bleibt immer größer als die der Antworten, die wir darauf finden werden.

Auch wenn die Frage nach dem einen, alles erklärenden Schlüsselereignis in Hölderlins Leben als unangemessen erscheint, lohnt es dennoch, die Antworten zu erkunden, die im Lauf der Zeit darauf gegeben wurden. Menschen aus Hölderlins engster Umgebung stellten sich diese Frage, und Hölderlin selbst versuchte in steter, mitunter quälender Selbstbeobachtung das Gefühl seines Anders-Seins zu ergründen. Am weitesten reichen diejenigen Erklärungsversuche, die bis auf die Zeit vor der Geburt zurückgreifen.

Schreinermeister Zimmer, in dessen Tübinger Haus am Neckar der kranke Dichter 1807 verständnisvolle Aufnahme fand – »Hauspflege« wird diese Wohnform heute genannt –, hatte nach fast dreißig Jahren täglichen Umgangs mit seinem Schützling eine schlüssige Antwort parat. Im Dezember 1835 verfaßte er einen ausführlichen Bericht über Hölderlin, der an einen »hochgeehrtesten Herrn« gerichtet war, über dessen Identität heute nichts bekannt ist. Seine detailreiche Schilderung, die sich nicht um orthographische Normen kümmern mußte, begann Zimmer mit einer klaren Diagnose: Hölderlins trauriges Schicksal, sein »Mißgeschick«, habe sich entschieden, noch bevor er überhaupt auf die Welt gekommen war:

Jezt zur Sache Der unglükliche Hölderlin war schon in Muterleibe zum Mißgeschük bestimt. Als seine Mutter mit Ihm schwanger war, that Sie ein gelübte soll es ein Sohn sein ihn dem Herrn zu bestimen wie sie sich ausdrükte, nehmlich ein Theologe zu werden. Als die Zeit herannahte, Hölderlin in ein Siminar zu Thun sträubte sich Hölderlin dagegen und wolte ein Medicener werden, seine sehr religiöse Muter drang aber durch, und so wurde Hölderle wieder seinen willen Theolog. (StA VII.3, S. 132 f.)

Den alten Schicksalsglauben, daß sich das Leben der Menschen schon vor ihrer Geburt entscheidet, verbindet Zimmer mit einer modernen psychologischen Sichtweise: Der mütterliche Wille habe Hölderlin aus Frömmigkeit auf einen Lebensweg genötigt, der seinen Anlagen und Interessen widerstrebte. Daß Hölderlin Neigung dazu verspürt habe, den Beruf eines Mediziners zu ergreifen, ist freilich an keiner anderen Stelle überliefert. Womöglich mag hier Zimmer – bewußt oder unbewußt – von dem Wunsch geleitet gewesen sein, seinen Schützling mit einem alternativen Lebensentwurf auszustatten, der aus dem hilfsbedürftigen Kranken nun selbst einen helfenden Arzt machte. Ob Hölderlins Mutter tatsächlich schon so früh eine geistliche Laufbahn für ihren Erstgeborenen vorgesehen hatte, bleibt Spekulation. Vieles spricht dafür, daß für den Knaben nach der Tradition der väterlichen Familie zunächst eine juristische Ausbildung geplant war. Zimmers Überzeugung jedoch, daß Hölderlins »Mißgeschick« von seiner Mutter herrührte, fand bis in unsere Tage hinein viel Zustimmung. Es ist ein beliebtes stereotypes Deutungsmuster eines psychologisch geschulten Denkens, für das Versagen talentierter Söhne und Töchter die Eltern und insbesondere die Mütter verantwortlich zu machen.

Hölderlin selbst begriff – zumindest in manchen seiner Gedichte – mögliche vorgeburtliche und frühkindliche Prägungen auf völlig andere Weise. Gern sah er sich als Schützling und Liebling transzendenter Mächte. »Im Arme der Götter wuchs ich groß« (MA I, S. 168) – so lautet der resümierende Schlußvers des Gedichts Da ich ein Knabe war, das er vermutlich im Alter von Mitte Zwanzig entwarf. Jahre früher hatte der achtzehnjährige Klosterschüler in dem langen Gedicht Die Stille idyllische Szenen einer ländlichen Kindheit geschildert. In der programmatischen Eingangsstrophe beschreibt der Sprecher, wie sehr ihn die Stille, an die das gesamte Gedicht gerichtet ist, von Anfang an geprägt habe:

Die du schon mein Knabenherz entzüktest,

Welcher schon die Knabenträne floß,

Die du früh dem Lärm der Thoren mich entrüktest

Besser mich zu bilden, nahmst in Mutterschoos […]. (MA I, S. 34)

Ein weiteres Mal wird die Vorstellung einer vorgeburtlichen Erwählung durch eine höhere Macht in einem kleinen Gedicht der Tübinger Studienjahre poetisch entfaltet, das sich an eine Rose richtet:

Ewig trägt im Mutterschoose,

Süße Königin der Flur!

Dich und mich die stille, große,

Allbelebende Natur […]. (MA I, S. 143)

Die Instanzen wechseln, denen der junge Dichter rückblickend seine frühe Erziehung überantwortet – die Götter, die Stille oder die als göttlich verstandene Natur, doch stets handelt es sich um Ursprungsphantasien, um dichterische Rollenspiele. Ihnen gemeinsam ist das Bewußtsein einer frühen Auserwähltheit schon im Mutterleib und die Vorstellung einer zumindest temporären Herausnahme des Kindes aus den sozialen Bindungen des Alltags. Als Reaktion auf die äußeren Zwänge eines strengen Ausbildungssystems lassen sich die Inhalte solcher Selbstentwürfe entwicklungspsychologisch erklären; ihre sprachliche Schönheit und literarische Qualität werden davon nicht erfaßt. In der Zusammenschau mit Zimmers spätem Bericht bleibt die erstaunliche Parallele, daß auch Hölderlin wiederholt auf die Vorstellung vorgeburtlicher Prägungen zurückgriff, um seine individuellen Besonderheiten zu verstehen; doch anders als Zimmer wählte er keine sozialen und psychologischen Erklärungen, sondern entwarf ein pantheistisches Weltbild, in dem sich der Knabe geborgen wußte: »Im Arme der Götter wuchs ich groß«. (MA I, S. 168)

Wohnhaus der Familie Hölderlin, Nordheimer Straße, Lauffen a. N., historische Ansicht

Die ersten Jahre

Liebevolle und fürsorgliche Arme waren es zweifellos, die den am Tag zuvor geborenen Knaben am 21. März 1770, dem Tag des Frühlingsanfangs, über das Taufbecken in Lauffen hielten. Der Taufeintrag in das Kirchenbuch ist das älteste Dokument aus Hölderlins Leben, und seine detaillierten Angaben erlauben es, die familiäre und soziale Umwelt zu erfassen, in die Hölderlin hineingeboren wurde. Nicht um Spekulationen über schicksalhafte Bestimmungen und Gelübde kann es dabei gehen, sondern viel konkreter um die Beschreibung des Milieus, in dem sich Hölderlins Kindheit und Jugend ereigneten.

Hölderlins Geburtsstadt Lauffen, im nördlichen Württemberg an einer Schleife des Neckar gelegen, ist ein geschichtsträchtiger Ort. Die strategische Lage am Fluß und die fruchtbare Landschaft – noch heute hat der Weinbau dort große Bedeutung – boten seit der Römerzeit günstige Siedlungsbedingungen. Als selbständige Stadt wurde Lauffen erstmals 1234 urkundlich erwähnt; bereits in der Karolingerzeit entstanden Klosteranlagen in der Umgebung. Spätestens seit 1284 lag außerhalb der Stadt am linken Neckarufer, nördlich des kleinen Flusses Zaber, ein Kloster der Dominikanerinnen, das – nach Zusammenschlüssen mit anderen Frauenklöstern – bis zur Reformation bewirtschaftet wurde. Das Herzogtum Wirtemberg – die Schreibung markiert den Unterschied zur Region Württemberg – wurde früh protestantisch: Im Mai 1534 eroberte Herzog Ulrich in der Schlacht von Lauffen sein Herzogtum zurück, das an die Habsburger verkauft worden war. Die evangelische Konfession wurde damit Staatsreligion in Wirtemberg und blieb es bis zur Auflösung des Herzogtums im Jahr 1803. Diese religionsgeschichtlichen und politischen Ereignisse sind auch für die Familiengeschichte Hölderlins von Bedeutung, denn Hölderlins Vater übte bis zu seinem frühen Tod das Amt des Klosterhofmeisters in dem erwähnten ehemaligen Dominikanerinnenkloster aus.

Im Zuge der Reformation waren die zahlreichen Klöster aufgehoben und die Mönche und Nonnen daraus vertrieben worden; die umfangreichen Liegenschaften und die großen Wirtschaftsbetriebe aber bestanden fort und gingen aus der Obhut der Kirche in staatlichen Besitz über. Die Männerklöster wurden im Herzogtum Wirtemberg zu Klosterschulen umgewandelt, wovon im Zusammenhang mit Hölderlins Schulzeit noch ausführlich zu berichten sein wird. Die Frauenklöster – also auch das Lauffener Dominikanerinnenkloster – wurden hingegen als staatliche Klostergüter bewirtschaftet. Für ihre Verwaltung waren sogenannte Klosterhofmeister zuständig, Verwalter, die die Aufsicht über die umfangreichen Liegenschaften führten, die daraus erwirtschafteten Einkünfte kontrollierten und die zahlreichen Lehen an die Bauern der Umgebung überwachten. Daneben hatten sie die Abgaben an die umliegenden Pfarreien und die Besoldung der herzoglichen Beamten zu leisten sowie die Gebäude und die Besitzungen instand zu halten und zu kontrollieren.[1] Diese Aufgaben, die mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und Verantwortung verbunden waren, erforderten wirtschaftliche Kenntnisse, planerisches Geschick und umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung. Die frühen Klosterhofmeister hatten noch keine akademische Ausbildung erhalten, seit dem frühen 18. Jahrhundert war jedoch ein Jurastudium erforderlich. Der erste Jurist im Amt des Lauffener Klosterhofmeisters wurde 1730 Hölderlins Großvater Friedrich Jacob Hölderlin, ihm folgte 1762 sein Sohn Heinrich Friedrich Hölderlin, der bereits 1772, im Alter von 36 Jahren starb. Wie aus den Akten hervorgeht, bemühten sich beide Klosterhofmeister Hölderlin niemals um das Lauffener Bürgerrecht, entrichteten also nicht den für diesen Verwaltungsakt notwendigen »Bürgergulden«. Mit dieser Zurückhaltung waren die Hölderlins nicht allein; auch andere Amtsträger, die wegen ihrer dienstlichen Aufgaben nach Lauffen kamen, wurden keine Bürger der Stadt.[2] Die Lauffener Klosterhofmeisterei bestand bis 1807 fort, bis zur Auflösung des Alten Reichs; danach erfolgte die Umwandlung in ein Hofkameralamt.

Seine beiden ersten Lebensjahre verbrachte Friedrich Hölderlin in ländlicher Umgebung auf dem geräumigen Klosterhof, von dessen Weitläufigkeit zeitgenössische Ansichten einen Eindruck vermitteln. Die alten Bauten sind indes nicht mehr erhalten. 1871 ließ der damalige Besitzer, Generalmajor von Seeger, fast alle Gebäude abreißen und verschonte allein das 1668 erbaute Amtshaus, in dem Hölderlins Großvater und Vater gewirkt hatten. Nachdem das Anwesen in den Folgejahren noch zweimal den Besitzer gewechselt hatte, veranlaßte der Lauffener Weingutbesitzer Paul Dochtermann 1919 auch den Abbruch des inzwischen baufälligen Amtshauses, unbeeindruckt von Protesten der Behörden und der Öffentlichkeit.[3] 1923 wurde aus den Trümmern die ehemalige Klosterkirche wieder aufgebaut.[4]

Die Proteste gegen den Abbruch des Amtshauses 1919 geschahen in der Überzeugung, daß damit Hölderlins Geburtshaus zerstört werde. Diese Sicherheit wurde 1970 durch Aktenfunde erschüttert. Wie man seitdem weiß, besaß Hölderlins Vater auch ein geräumiges Wohnhaus in der Nähe des Klosters, in der Nordheimer Straße 5. Hölderlins Großvater, der damalige Klosterhofverwalter, hatte dieses Haus, das ursprünglich dem Kloster gehört hatte und dessen älteste Schichten bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, 1743 gekauft. Der Neubau des mehrgeschossigen Hauses 1750 war für seinen Besitzer, wie die Akten belegen, mit einer Steuererhöhung verbunden, bedeutete somit einen klaren Vermögenszuwachs.[5] Zu dem Anwesen gehörten ein Gewölbekeller mit einem eigenen Brunnen, eine große Scheune sowie ein Garten. Die repräsentative Wohnstube lag, wie es üblich war, im ersten Stock. Ihre Ausstattung entsprach dem gehobenen Bürgertum. An den Wänden hingen verschiedene Gemälde, Kupferstiche, gerahmte Blumen- und Vogelbilder sowie ein ebenfalls gerahmter Spiegel und ein Kruzifix. Auch das Familiengeschirr, teilweise aus Fayence, wurde hier aufbewahrt. Neben der Wohnstube lag die Stubenkammer, die als Familienschlafzimmer genutzt wurde. Weitere Wohn- und Schlafräume befanden sich im Dachgeschoß.[6]

Vorfahren, Verwandte, Paten

Beim Tod des ersten Klosterhofmeisters Hölderlin 1762 ging, wie bereits erwähnt, das Amt an seinen Sohn Heinrich Friedrich über. Drei Jahre später, nach dem Tod der Mutter Elisabetha Juliana Hölderlin, geb. Haselmeyer (1710-1765), erbte dieser mit seinen beiden Schwestern das stattliche und komfortable Wohnhaus. Die Geschwister einigten sich einvernehmlich über dieses Erbe und verzichteten auf die Inventur und die Berechnung der Eventualteilung, was Voraussetzung für die Auszahlung eines Erbteils gewesen wäre. Statt dessen behielten die erwachsenen Kinder ihr Elternhaus und nutzten es zumindest zeitweilig als Wohnstätte: Die jüngste Schwester, Friederike Juliane (1741-1788), blieb bis zu ihrer Heirat 1771 in der Nordheimer Straße wohnen; danach zog sie mit ihrem Mann Ernst Ludwig Volmar in das nahe gelegene Markgröningen, wo Friedrich Hölderlin seine Verwandten später oft besuchte. Die ältere der Hölderlin-Schwestern, Maria Elisabeth von Lohenschiold (1732-1777), lebte nach dem Tod ihres Mannes, Professor Otto Christian von Lohenschiold, zwar noch vier Jahre in Tübingen, kehrte aber 1765 in das Lauffener Elternhaus zurück. Auch der amtierende Klosterhofmeister Heinrich Friedrich Hölderlin nutzte das komfortable Privathaus offenbar regelmäßig, besonders wenn herzogliche Einquartierungen im Klosterhof bevorstanden. Das geschah alle zwei bis drei Jahre anläßlich von Treibjagden und der großen »Seefischet«, bei welcher der im 16. Jahrhundert künstlich angelegte See des Klostergutes leer gefischt wurde. Militärische Übungen boten andere Anlässe für Einquartierungen, die für den amtierenden Klosterhofmeister und seine Familie stets mit Einschränkungen und Unannehmlichkeiten verbunden waren.

Ob am 20. März 1770 die ersten Schreie des neugeborenen Friedrich Hölderlin nun im privaten Wohnhaus oder wenige hundert Meter weiter im Amtssitz des Klosterhofmeisters zu hören waren, wird sich vermutlich nie eindeutig klären lassen. Für eine Niederkunft im Privathaus spricht die größere Bequemlichkeit, die die junge Wöchnerin dort erfahren konnte, einschließlich des Beistands ihrer Schwägerinnen. Oder war es doch standesgemäß und entsprach den Konventionen, daß das erste Kind des Klosterhofmeisters an seinem Dienstsitz zur Welt kam? Wir wissen es nicht.

Viel entscheidender als die genaue Identifizierung von Hölderlins Geburtshaus ist ja doch der Umstand, daß das Wohnhaus des Klosterhofmeisters Hölderlin bis heute existiert,[7] was einen anschaulichen Einblick in die Großzügigkeit des Grundbesitzes erlaubt und einen Eindruck von dem Wohlstand vermitteln kann, der Friedrich Hölderlins erste Jahre prägte. Nach dem Tod ihres Mannes im Juli 1772 zog Hölderlins Mutter, die verwitwete Klosterhofmeisterin Johanna Christiana Hölderlin, mit ihren zwei bzw. vielleicht schon drei kleinen Kindern (die jüngste Tochter wurde im August 1772 als »posthuma« geboren) zu ihrer Schwägerin in das Wohnhaus in der Nordheimer Straße. Nach dem späteren Zeugnis ihres zweiten Sohnes Carl Gok sah sie in der sechzehn Jahre älteren Maria Elisabeth von Lohenschiold eine »mütterliche Freundin«. Angesichts ihrer eigenen bevorstehenden Wiederverheiratung verließ Hölderlins Mutter Lauffen im September 1774.

Hölderlins Familie gehörte seit Generationen der exklusiven bürgerlichen Führungsschicht Württembergs an, in der Herkommen, Beruf, Besitz und praktische Lebensführung aufs engste miteinander verknüpft sind. Die Privilegien und das Selbstbewußtsein dieser »bürgerlichen Machtelite«[8] haben sich über einen langen Zeitraum hinweg entwickelt. Zu den politischen Besonderheiten Württembergs, die sich im frühen 16. Jahrhundert herausgebildet hatten, gehörten die geringe Bedeutung des Adels sowie ein – für deutsche Verhältnisse einmaliges – politisches Mitspracherecht der Landstände. Die meisten Fragen der Landespolitik waren zwar dem jeweiligen Fürsten überlassen; die Stände hatten jedoch erhebliche Bedeutung für die Religions- und Finanzpolitik. Schon 1565 hatten sie erwirkt, daß das Herzogtum auch dann evangelisch bleiben müsse, falls der regierende Fürst einer anderen Konfession angehöre. Dieser Regelung ist nicht nur die über Jahrhunderte hinweg gefestigte einflußreiche Stellung der protestantischen Geistlichkeit in Württemberg zu verdanken, sondern sie schuf auch die Voraussetzung dafür, daß dem katholischen Herzog Carl Eugen (geb. 1728), der das Land von 1744 bis zu seinem Tod 1793 regierte, eine selbstbewußte evangelische Bürgerschaft gegenüberstand. Das wichtigste Privileg der politischen Vertretung der Stände, der »Landschaft«, war aber die Finanzhoheit, die den regierenden Herzog in seinen Entscheidungen erheblich beschränkte. Die Bürger waren der Landschaft, nicht dem Herzog steuerpflichtig; und auch das Recht, Steuern zu bewilligen, lag bei diesem Gremium.

Diese Konstellation führte dazu, daß sich im Laufe der Zeit eine höchst einflußreiche Schicht des gehobenen Bürgertums entwickelt hatte, die sogenannte Ehrbarkeit.[9] Zu ihr gehörten »Juristen, Ärzte, hohe Beamte der Verwaltung von Staats- und Kirchengut, reiche Bürger, Geistliche. Und wie anderswo der Adel durch strategische Heiraten Reichtum, Macht, Einfluß auf einen engen Kreis von Familien zu konzentrieren verstand, war in Alt-Württemberg die Ehrbarkeit aufs engste miteinander verwandt, verschwägert und vernetzt, schottete sich gegen die unteren Schichten ab, sprach mit dem ›Honoratioren-Schwäbisch‹ einen verfeinerten Dialekt, schanzte sich die einträglichen Ämter und einflußreichen Machtpositionen wechselseitig zu und gab sie gezielt an die Sprößlinge aus dem alteingesessenen Kreis von Familien weiter.«[10] In diese bürgerliche Führungsschicht der Ehrbarkeit, die ihre Macht im Herzogtum Wirtemberg als selbstbewußte Oligarchie zu verteidigen verstand, wuchs Friedrich Hölderlin hinein. Die Verbindung seiner Eltern war unter den Augen ihrer aufmerksamen Verwandtschaft zustande gekommen.

Hölderlins Vater, Heinrich Friedrich Hölderlin, wurde am 25. Januar 1736 in Lauffen geboren, als sechstes von insgesamt sieben Kindern des damaligen Klosterhofmeisters Friedrich Jacob Hölderlin. Drei der Kinder erreichten das Erwachsenenalter, neben Heinrich Friedrich waren das die beiden Schwestern, mit denen er später das Wohnhaus in der Nähe des Klosterhofes erbte. Die Familie Hölderlin läßt sich über die Kirchenbücher und Urkunden bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen; immer wieder nahmen die Männer gehobene Positionen ein, wie es Angehörigen der Ehrbarkeit entsprach: Sie wirkten als Pfarrer, Advokaten oder Bürgermeister, hatten also in der Regel Theologie oder Jura studiert. Als Jurist wurde auch Heinrich Friedrich Hölderlin ausgebildet: Nach dem Besuch der Lauffener Lateinschule und des angesehenen Stuttgarter Gymnasiums studierte er ab 1754 in Tübingen die Rechte und war nach dem Studium zwei Jahre am Tübinger Hofgericht tätig. Anschließend unterstützte er seinen Vater – Friedrich Hölderlins Großvater – in den Aufgaben der Lauffener Klosterhofmeisterei. Im Mai 1762 wurden die Amtsgeschäfte auf Wunsch des Vaters offiziell dem Sohn übertragen – zu einem günstigen Zeitpunkt, wie die Rückschau offenbart, denn ein gutes Vierteljahr später, am 5. September 1762, erlag der Vater einem Schlaganfall. Mit 26 Jahren wurde Heinrich Friedrich Hölderlin Klosterhofmeister in seiner eigenen Geburtsstadt. Wie sein Vater übte er das Amt offenbar mit Sachverstand und einer guten Hand für Geschäfte aus, doch konnte er, anders als es ihm selbst widerfahren war, nicht mehr helfend in die Geschicke seines eigenen Sohnes eingreifen: Er starb am 5. Juli 1772 – der Sohn Friedrich war zwei Jahre alt – ebenfalls an einem Schlaganfall. Über das relativ geringe Lebensalter, das Vater und Sohn erreichten – der eine wurde 59, der andere nur 36 Jahre alt –, kursierten in der Verwandtschaft manche Mutmaßungen, und schnell lag der Verdacht nahe, daß hier eine angeborene Schwäche vererbt worden sei.[11] Möglicherweise rechnete die Witwe des Klosterhofmeisters damit, daß auch ihrem Sohn kein hohes Alter bevorstehe, als er 1806 mit der Diagnose »Wahnsinn« ins Tübinger Klinikum eingeliefert wurde. Friedrich Hölderlin war zu diesem Zeitpunkt genauso alt wie sein Vater im Jahr seines Todes. Entgegen der Prognose seines Arztes Autenrieth, der ihm noch eine Lebensspanne von höchstens drei Jahren prognostiziert hatte, war sein Alter jedoch doppelt so hoch, als er im Juni 1843 starb.

Heinrich Friedrich Hölderlin war ein lebenszugewandter Mann, der materielle Freuden und Genüsse nicht verschmähte. In seinem Nachlaß fanden sich mehrere teilweise prachtvolle Überröcke, etwa ein »grüntuchener Rock« mit dazugehörigem »Camisohl«, der zeittypischen Art von Weste, beides mit »goldenen Schnürlen« verziert – eine Anschaffung, die immerhin stattliche 18 Gulden gekostet hatte.[12] Auch das Doppelporträt, das das junge Ehepaar von sich anfertigen ließ, zeigt den Klosterhofmeister in repräsentativer Haltung mit freundlich-jovialem Ausdruck, die Haare unter der kunstvoll frisierten Perücke verborgen. Hier trägt Heinrich Friedrich Hölderlin über einer mit Blumen bestickten Weste offenbar jenen »aschengrau dunkele[n] Rock mit silbernen Knöpffen«, den er schon seit seiner Junggesellenzeit besaß und der – auch das ist genau belegt – sieben Gulden gekostet hatte.[13] Die individuelle Aussagekraft dieser beiden Ölbilder darf jedoch keinesfalls allzu hoch veranschlagt werden. Zu stereotyp ist die gesamte Darstellung, drei der vier Hände (immer ein schwieriges Sujet für Porträtmaler) sind nicht zu sehen, die Gesichtszüge steif und schablonenhaft, einzelne Körperpartien unproportioniert. Daß etwa Hölderlins Mutter einen überlangen rechten Zeigefinger und im Verhältnis zu ihrem Kopf viel zu schmale Schultern gehabt habe, hieße diesen Bildern einen Detailrealismus zuzusprechen, den sie nie beanspruchten. Den Wohlstand und den Status des jungen Paares sollten die beiden Porträts ausdrücken, und das gelang dem heute unbekannten Maler offenbar zur Zufriedenheit seiner Kundschaft. Nach dem Tod ihres Mannes ließ Johanna Christiana Hölderlin die Bilder aus dem Klosterhof in ihre Wohnung in der Nordheimer Straße transportieren, wo sie, wie aus dem späteren Inventurverzeichnis zu erfahren ist, ihren Platz in der mit einer Stuckdecke geschmückten Wohnstube im Obergeschoß fanden. So wuchs Friedrich Hölderlin in den ersten Jahren unter den repräsentativen Bildern seiner Mutter und seines verstorbenen Vaters auf, immer diese gediegene bürgerliche Selbstdarstellung vor Augen.

Hölderlins Mutter, die kurz vor ihrem 18. Geburtstag geheiratet hatte, erscheint auf ihrem Porträt als freundlich-ernste junge Frau in einem reich bestickten Kleid. Am kleinen Finger der rechten Hand trägt sie einen Ring, der vor dem geschmückten Stoff trotz seiner Größe fast zu verschwinden scheint und erst auf den zweiten Blick erkennbar wird – ein subtiles Changieren zwischen Bescheidenheit und dem Wunsch, den eigenen Wohlstand zu zeigen. Die Darstellung des Schmuckstücks mag der Anlaß dafür gewesen sein, daß der Maler es überhaupt auf sich genommen hatte, diese eine Hand abzubilden, was ihm bei den anatomischen Details offensichtlich einige Mühe bereitete. Die junge Frau hält eine rote Rose an ihr Herz – symbolischer Ausdruck für die eheliche Verbindung, die auf größere Dauer angelegt war als die sechs Jahre, die zwischen der Hochzeit am 17. Juni 1766 und dem Tod Heinrich Friedrich Hölderlins am 5. Juli 1772 lagen.

Johanna Christiana Hölderlin und Heinrich Friedrich Hölderlin, Ölgemälde, 1767

Es war eine standesgemäße Ehe, die der junge Klosterhofmeister eingegangen war. Johanna Christiana Heyn war am 8. Juli 1748 als älteste Tochter des Pfarrers Johann Andreas Heyn (1712-1772) und seiner Ehefrau Johanna Rosina (1725-1802) in dem kleinen Dorf Frauenzimmern, unweit von Lauffen, zur Welt gekommen. Ihr Vater, Pfarrer Heyn, stammte aus einer wohlhabenden Bauernfamilie aus Friemar bei Gotha und hatte in Jena Theologie studiert.[14] Seine erste Pfarrstelle hatte der junge Mann nach mehreren Hauslehrerstellen, über die heute nichts mehr bekannt ist, von 1741 bis 1743 in dem kleinen thüringischen Altenhof bei Dietendorf südlich von Erfurt inne. Da es sich dabei um eine sogenannte Patronatsstelle handelte, unterstand der Pfarrer ebenso wie der Schulmeister unmittelbar dem Besitzer des dazugehörigen Ritterguts Altenhof; seit 1734 war dies Gustav Adolph Graf von Gotter (1692-1762). Dieser umtriebige Geschäftsmann verkaufte das Rittergut Altenhof und die Neugründung Neu-Dietendorf noch während der kurzen Amtszeit seines Pfarrers Heyn an den Grafen und kaiserlichen Geheimrat Balthasar Friedrich von Promnitz,[15] der zu der Herrnhuter Brüdergemeine des Grafen von Zinzendorf gehörte und eine Ansiedlung dieser »Mährischen Brüder« auf dem neuerworbenen Grundbesitz plante. Damit aber gab es für den fest in der lutherischen Orthodoxie wurzelnden Pfarrer Heyn keine Gemeinde mehr und auch keinen Dienstherrn, der ihm seinen Unterhalt zahlen würde. Der Patronatsherr Gotter, der Heyn in diese prekäre Lage gebracht hatte, war sich seiner Verantwortung für den jungen Pfarrer bewußt und nutzte seine vielfältigen Verbindungen, um ihn in den württembergischen Pfarrdienst zu vermitteln. Das war damals ein ungewöhnlicher Vorgang, da die straff organisierte württembergische Kirche ihre Pfarrer grundsätzlich selbst im Tübinger Stift ausbildete; »Ausländer« waren auf den Kanzeln des Landes zunächst nicht vorgesehen. Heyn, der offenbar gern in seiner thüringischen Heimat geblieben wäre, bestand jedoch das Anhörungsverfahren und notwendige Examen und wurde 1743 tatsächlich nach Württemberg versetzt. Seine erste Pfarrstelle hatte er von 1743 bis 1753 in dem kleinen Ort Frauenzimmern inne.

Heyns Integration in die neue Umgebung vollzog sich schnell, denn bereits am 28. April 1744 heiratete er die Tochter seines Dienstvorgesetzten. Johanna Rosina Sutor, die einer hochangesehenen Theologenfamilie entstammte, war die Tochter von Wolfgang Sutor (1690-1763), der vierzehn Jahre lang, von 1748 bis 1762, in Lauffen das Amt des »Specials« inngehabt hatte, also eines Spezialsuperintendenten, wie die Dekane der Württembergischen Landeskirche genannt wurden. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Lebens- und Amtsführung der Pfarrer in ihrem Kirchenkreis zu kontrollieren.[16] So lernte Wolfgang Sutor schnell den zugewanderten Pfarrer Heyn kennen und konnte sich auch auf dem Amtsweg davon überzeugen, daß diesen sein gewissenhafter Pfarrdienst, das Bekenntnis zur reinen lutherischen Lehre und auch die persönlichen Verhältnisse als Schwiegersohn empfahlen.

Über mehrere Generationen hinweg ist die Familie Sutor schließlich mit jener Regina Bardili (1599-1669) verwandt, die als »schwäbische Geistesmutter« eigentümliche Berühmtheit erlangt hat, weil sie im Stammbaum zahlreicher Gelehrter und Berühmter erscheint. Angesichts der konsequenten Heiratspolitik innerhalb der württembergischen Ehrbarkeit, die sich auf einen Kreis weniger Familien beschränkte, ist es allerdings wenig erstaunlich, daß entfernte Verwandte auf gemeinsame Vorfahren zurückblicken können.[17] Der Verweis auf besondere Vererbungslinien, wie er in Zeiten rassen- und familienkundlicher Begeisterung beliebt war, wird angesichts dieser soziologischen Zusammenhänge obsolet.

Pfarrer Heyn erfüllte an seinem neuen württembergischen Dienstort alle Aufgaben gewissenhaft und wurde 1753 in das größere, ebenfalls nicht weit von Lauffen entfernte Cleebronn versetzt, wo er seinen Dienst bis zu seinem Tod 1772 versah. In seine thüringische Heimat kehrte er nie wieder zurück.

Friedrich Hölderlins Mutter Johanna Christiana Heyn war also in der Tradition einer renommierten Theologenfamilie aufgewachsen, als sie den Juristen Hölderlin heiratete. Daß sie nach dessen frühem Tod für ihren ältesten Sohn nun auch eine theologische Laufbahn vorsah, hängt zweifellos mit der ihr vertrauten Familientradition zusammen, die durch das enge Zusammenleben mit ihrer eigenen Mutter – seit 1780[18] wohnte die verwitwete Johanna Rosina Heyn im Nürtinger Haushalt ihrer Tochter – besonders präsent gehalten wurde. Auch die Geschwister von Hölderlins Mutter blieben der Familientradition treu. Der einzige Sohn der Familie, Wolfgang Friedrich Heyn, am 28. März 1745 in Frauenzimmern geboren, wollte ebenfalls Pfarrer werden, starb jedoch aufgrund einer Krankheit bereits während seiner Ausbildung am Tübinger Stift in seinem Cleebronner Elternhaus am 22. Mai 1766, knapp einen Monat vor der Hochzeit seiner Schwester Johanna Christiana mit dem Klosterhofmeister Hölderlin.[19] Offenbar während seiner Studienzeit war Wolfgang Friedrich Heyn Pietist geworden, eine Haltung, die sein Vater, der ja selbst wegen der Auseinandersetzungen um die Ansiedlung der »Mährischen Brüder« Thüringen verlassen hatte, respektierte. Die württembergische Kirchenpolitik tolerierte pietistische Frömmigkeit, sofern sie nicht zu »Separatismus« führte. Die jüngere Schwester von Hölderlins Mutter, seine Tante Maria Friederike Heyn (1752-1816), blieb ebenfalls dem Theologenmilieu verbunden: Seit 1775 war sie mit Magister Johann Friedrich Ludwig Majer (1742-1817) verheiratet, der bis zu seinem Tod die Pfarrstelle im benachbarten Löchgau innehatte. Auch zu diesen Verwandten stand Friedrich Hölderlin wie zu denen aus der väterlichen Linie später in regelmäßiger Verbindung.

Im Frühjahr 1770 konnte die Familie des jungen Klosterhofmeisters freudig und voller Hoffnungen in die Zukunft blicken. Nach fast vierjähriger Ehe war als erstes Kind ein gesunder Sohn auf die Welt gekommen, in den Familienangehörige, Freunde und Verwandte große Hoffnungen und Erwartungen setzten. Das spiegelt sich in der Liste der Taufpaten, der »Testes«, die das Kirchenbuch verzeichnet. Allein schon die Zahl der Paten – neun anstatt der sonst eher üblichen zwei oder drei – demonstriert, welche gesellschaftliche Bedeutung man der Geburt im Hause des Klosterhofmeisters beimaß; die gesellschaftliche Stellung der Paten unterstreicht dies noch.

Als erstes führt das Kirchenbuch den ranghöchsten Paten an: Oberamtmann Carl Friedrich Bilfinger mit seiner Frau Anastasia. Bilfinger war ein Studienfreund von Hölderlins Vater und stand der Familie nahe. Später, nach dem Tod des Klosterhofmeisters, übernahm er für die junge Witwe das gesetzlich vorgesehene Amt des »Kriegsvogts« und war maßgeblich am Zustandekommen ihrer zweiten Ehe beteiligt. Die Verbindung mit der Familie seines Patenkindes hatte weiter Bestand: Als Friedrich Hölderlin im Winter 1794/95 seine erste Hauslehrerstelle in Waltershausen antrat, ließ er Grüße an den »Herrn Hofrath« ausrichten, an den er durch die Ähnlichkeit eines neuen Bekannten mit ihm erinnert wurde.[20]

Nach dem weltlichen Amtsträger Bilfinger nennt die Liste der Paten den kirchlichen Würdenträger: Special Jacob Christian Spindler mit seiner Ehefrau Elisabeta Eleonara. Wie in Hölderlins Familie kamen in diesen erstgenannten Paten gehobenes Beamtentum und geistliche Führungsschicht zusammen. Erst danach werden die »Testes« aus der Verwandtschaft angeführt, in der Reihenfolge ihres Alters. Den Beginn macht Hölderlins Urgroßmutter Johanna Juditha Sutor (1702-1771), die Witwe des bereits erwähnten Lauffener Specials Wolfgang Sutor, der 1763 gestorben war. Ihr Schwiegersohn Johann Andreas Heyn und dessen Frau, ihre Tochter Johanna Rosina Heyn, sind die nächstgenannten Paten. Drei Vorgänger-Generationen nahmen also an der Taufe Friedrich Hölderlins Anteil: seine Eltern, die Eltern der Mutter und deren Großmutter – und sie alle hatten ihre Erwartungen an das älteste Kind des Klosterhofmeisters, den ersten Enkel der mütterlichen Linie.

Die väterliche Linie unter Friedrich Hölderlins Paten vertraten die bereits erwähnte Tante Maria Elisabeth von Lohenschiold, mit der Hölderlins Mutter nach dem Tod ihres Mannes unter einem Dach lebte, sowie ein Vetter des Vaters, der damals in Heinrieth tätige Pfarrer Johann Friedrich Hölderlin (1736-1807), der dieselbe Ausbildung in Klosterschule und Stift durchlaufen hatte wie später sein Patensohn Friedrich, der als Heranwachsender mit ihm in Verbindung stand.[21]

Es war eine homogene Gesellschaft, die zur Taufe Friedrich Hölderlins in Lauffen zusammenkam, und man kann sich ausmalen, mit welchen Wünschen und Vorstellungen sie den kleinen Täufling bedachte, der von ihr großzügig mit Geld und »Kleinodien« beschenkt wurde. Hätten sich die Erwartungen der Eltern und Taufpaten erfüllt, so wäre aus dem Knaben, der gerade erst einen Tag alt war, ein tüchtiger Jurist wie sein Vater und der Großvater Hölderlin geworden oder aber ein Theologe wie die mütterlichen Vorfahren. In jedem Fall hätten die Angehörigen darauf geachtet, daß Friedrich Hölderlin, wenn die Zeit dafür gekommen wäre, mit einer passenden Braut aus der Ehrbarkeit das große, sich über Generationen erstreckende »Familienprojekt«[22] fortsetzen würde.

Der Tod des Vaters

Die Zeit dafür kam nicht, und die Hoffnungen der jungen Familie auf dem Klosterhof gingen nicht in Erfüllung. Zwar war ein Jahr nach dem ersten Sohn Johann Christian Friedrich am 7. April 1771 eine Tochter zur Welt gekommen, der man einen erstaunlich parallelen Namen gegeben hatte: Johanna Christiana Friederica. Doch schon die Geburt seines dritten Kindes, der Tochter Maria Eleonora Heinrica, die am 15. August 1772 geboren wurde, erlebte Heinrich Friedrich Hölderlin nicht mehr. Am 5. Juli starb er, wie das Kirchenbuch vermerkt, während eines Besuchs der »OberAmtei«, am Dienstsitz des Oberamtmanns. Der zu Hilfe gerufene Wundarzt, Chirurgus Mochel, versuchte dem Klosterhofmeister noch mit »Clistiers« beizustehen, vermochte aber nichts mehr auszurichten. Für seine vergebliche Hilfe, so verzeichnet es die Lauffener Akte, in der die Kosten für die »Funeralia« aufgelistet sind, beanspruchte der gewissenhafte Arzt denn auch kein Honorar.[23] Die Mägde der Oberamtei erhielten allerdings, so ist es ebenfalls vermerkt, »vor geleistete Hülffe beim Absterben« die Summe von einem Gulden und 12 Kreuzern.

Die Beerdigung des Klosterhofmeisters war standesgemäß. Zu den Begräbniskosten von insgesamt 109 Gulden und 9 Kreuzern gehören unter anderem Ausgaben für Schneider und Näherin, der Knecht bekam ein Paar neue Strümpfe, den Damen mußten die Trauerhauben gesteckt werden – eine Dienstleistung, die mit 32 Kreuzern zu Buche schlug. Ein Posten der Auflistung kann aus heutiger Sicht verwundern: Für »Citronen« wurden zwei Gulden ausgegeben.[24] Dahinter verbirgt sich ein Trauerbrauch, der im 18. Jahrhundert verbreitet war: Dem Toten wurde eine Zitrone in die gefalteten Hände gelegt; die Sargträger und eventuell auch Trauergäste erhielten ebenfalls Zitronen. Der symbolische Gehalt dieser Sitte liegt in dem Verweis auf das mit dem Todesfall einhergehende bittere Leid der Angehörigen; ein praktischer Nutzen mag darin gelegen haben, daß der frische Duft der Früchte bei Trauerzeremonien wegen des möglichen Verwesungsgeruchs besonders willkommen war.

Die Witwe, Johanna Christiana Hölderlin, gerade 24 Jahre alt, war hochschwanger und hatte zwei kleine Kinder zu versorgen. Wenige Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, zwei Monate nach dem Tod ihres Mannes, starb ihr eigener Vater, der Pfarrer Andreas Heyn. Auch wenn Hölderlins Mutter in dieser Zeit zweifellos viel Beistand von Angehörigen und Freunden erfuhr, muß es eine leidvolle und schwere Zeit für sie gewesen sein.

Friedrich Hölderlin aber, der beim Tod seines Vaters gerade erst zwei Jahre alt war, konnte keine eigenständigen Erinnerungen an diesen bewahren. Was er über ihn wußte, erfuhr er aus zweiter Hand, durch die Familie und von Freunden des Vaters. Wenn er später, in seiner Tübinger Studienzeit, gegenüber seiner Mutter die glücklichen Studienjahre des Vaters als Argument dafür anführte, daß er selbst das ungeliebte Theologiestudium gegen das ersehnte Jurastudium eintauschen wollte,[25] berief er sich dabei auf Überlieferungen, die ihm von anderen, womöglich sogar der Mutter, vermittelt worden waren.

Schließlich wurde aus ihm weder ein Pfarrer noch ein Jurist. Die ehrbare Taufgesellschaft des 21. März 1770 wäre höchst beunruhigt gewesen, hätte sie diese Entwicklung vorausahnen können. Auch die Versicherung, daß Friedrich Hölderlin ein in späteren Zeiten hochgeachteter Dichter werden sollte, hätte sie vermutlich verstört.

II. »Gewinn und Verlustwäget ein sinniges Haupt«Hölderlin, seine Familie und das Geld

Hölderlins Reichtum – Vermutungen, Legenden, Fakten

Über Hölderlins Lebensverhältnisse zu sprechen, seine Pläne und Wünsche, über die Nöte und Zwänge, denen er sich immer wieder ausgesetzt sah – das bedeutet auch, über Geld zu sprechen, und zwar über sehr viel Geld.

Um welche Summen es dabei geht, war Hölderlin vermutlich selbst nie ganz deutlich; und auch in der Hölderlin-Forschung hat man lange Zeit viel lieber über des Dichters Landschaftserfahrungen und seine Liebeserlebnisse gesprochen als über sein beträchtliches Vermögen. Wenn man es doch tat, dann wiederholte man bis auf wenige instruktive Ausnahmen gern das, was an der Oberfläche der Briefe zwischen Hölderlin und seinen Angehörigen – der Mutter vor allem, aber auch den Geschwistern – das Thema war: die steten Ermahnungen an den Studenten und Hofmeister, sparsam zu sein und endlich – am liebsten mittels einer Anstellung im Kirchendienst – für sein eigenes Auskommen zu sorgen. Auf diese Ermahnungen reagierte Hölderlin zumeist prompt: Immer wieder betonte er seine Sparsamkeit – bis hin zu dem rührenden Bericht aus seiner Tübinger Studienzeit im Mai 1789, daß er sich während des jährlichen Markts in seiner Stube eingeschlossen habe, um ja kein Geld für unnötige Vergnügungen auszugeben (MA II, S. 451). Das ist gewiß eine übertriebene Stilisierung; sie illustriert aber anschaulich, wie sehr es dem Studenten geboten schien, die mütterlichen Mahnungen zum haushälterischen Umgang mit seinem Geld zumindest in der Rhetorik der Briefe zu beherzigen.

Dennoch – oder wohl doch vielmehr gerade wegen der fortdauernden Ermahnungen zur Sparsamkeit – bleibt das Geld ein wiederkehrendes Thema in Hölderlins Briefen an die Mutter. Gewissenhaft gab er die Kosten und Ausgaben an, die ihm im Studium entstanden. Spartanisch ging es dabei durchaus nicht immer zu: Der Student leistete sich Luxuswaren wie teure silberne Schnallen für seine Schuhe. Teilweise waren auch erstaunlich hohe Rechnungen für Bücher und Verköstigung zu entrichten. Bei aller Ermahnung zur Sparsamkeit lag es der Mutter allerdings fern, ihren Sohn zu äußerlicher Unscheinbarkeit anzuhalten. Im Gegenteil: Ihr Erstgeborener, für den sie während seiner Ausbildungsjahre auf eine glänzende Karriere in der Kirche hoffte, sollte repräsentativ und würdig in das öffentliche Leben treten – natürlich, so war die Hoffnung, an der Seite einer ebensolchen würdigen und sparsamen Hausfrau, als die Hölderlins Mutter sich selbst begriff. Vor Antritt seiner ersten Hofmeisterstelle in Waltershausen wurde der Sohn geradezu üppig mit Kleidung ausgestattet.

Freilich mußte Hölderlin die Mutter immer wieder um Geld und Unterstützung bitten – war es in der Klosterschule noch der ersehnte Kaffee, um den er nach Hause schrieb, wurden es später, als er sich in Jena und Homburg als Privatier zu etablieren versuchte, die Kosten für den Lebensunterhalt. Und schließlich meldete Hölderlin stolz – und mitunter in diplomatisch schonender Übertreibung – alle tatsächlichen oder zu erwartenden Einnahmen nach Hause. Damit wollte er vor allem eins: beweisen, daß es ihm, hinreichend Zeit und Ruhe für das von ihm immer wieder nachdrücklich beschriebene Projekt seiner »Bildung« vorausgesetzt, endlich gelingen werde, selbständig von seinen Einnahmen leben zu können. Die 100 Gulden, die der angesehene Verleger Cotta ihm für seinen Hyperion zahlte, werden so zu einem mehrfach angeführten Argument: Wenn der erste Roman schon so viel Geld einbrachte, dann war der Anfang gemacht für eine Existenz als freier Schriftsteller. Vermutlich ahnte Hölderlin selbst, wie heikel diese Argumentation war: Mit Schiller und dessen vielfältigen Journal-Projekten hatte er ein Beispiel vor Augen, wie wenig selbstverständlich es in diesen Jahren war, als anspruchsvoller Autor und Herausgeber von einer literarischen Tätigkeit zu leben, die nicht auf die rasche Produktion von Unterhaltungsromanen angelegt war. Schillers Absagebrief, den er Hölderlin im August 1799 schickte, als der ihn zur Mitarbeit an dem geplanten Journal Iduna einlud, argumentiert entsprechend: Zu viele vergleichbare Publikationen seien inzwischen auf dem Markt, der als gesättigt betrachtet werden müsse – reich werden könne heutzutage niemand durch Journale. Und auch nicht, wie man rückblickend hinzufügen möchte, durch die Veröffentlichung eines Romans wie des Hyperion: Die 100 Gulden, die Hölderlin mit so verständlichem Stolz gegenüber der Mutter anführte, waren im Vergleich mit anderen Honoraren dieser Zeit dann doch eine recht kleine Summe.

Überhaupt kann der Wert vergangener Einkünfte und Ausgaben nur in Relation zu dem damaligen Kaufwert angegeben werden. Eine einfache Umrechnung, die den Gegenwert eines Guldens (die übliche Abkürzung war »fl.« – hergeleitet von der Bezeichnung »Florin« bzw. »Florentiner«) in konkrete Angaben heutiger Währungen übersetzt, muß zwangsläufig zu starken Verzerrungen führen. Dennoch gibt es natürlich solche Umrechnungsversuche, die bei aller Vorsicht immerhin einen ersten ungefähren Vergleichswert angeben können. Eine weitere, nicht zu unterschätzende Schwierigkeit besteht darin, daß einzelne Währungshistoriker durchaus uneins sind, wie der jeweilige Umrechnungsschlüssel anzusetzen ist. So wird für das späte 18. Jahrhundert der heutige Gegenwert eines Guldens nach dem niedrigsten Umrechnungssatz mit rund 25 Euro veranschlagt; andere Rechnungen gehen von einem höheren Wert aus.[1] Hölderlins Honorar von 100 Gulden entspräche nach der zurückhaltenden Umrechnung folglich heute 2.500 Euro.

Das Geld also war ein zentrales, wiederkehrendes Thema in Hölderlins Korrespondenz. Allerdings tauchen dort stets nur Summen auf, die weit von dem entfernt sind, was Hölderlin tatsächlich besaß. Er selbst hat, soweit wir es heute wissen, offenkundig niemals genau nachgerechnet, über welches Vermögen er zumindest seit seinem 25. Geburtstag verfügen konnte, und seine Leser haben es lange Zeit auch nicht getan. Wer genau rechnete, das war Hölderlins Mutter Johanna Christiana Gok, verwitwete Hölderlin. Sie allerdings hatte gute Gründe, diese Rechnungen für sich zu behalten und die Zahlen dort, wo es ihr angeraten schien, zu manipulieren oder sie zumindest nicht in aller Klarheit offenzulegen. Diese finanziellen Manöver einer angesehenen, sparsamen Bürgersfrau können nur vor dem Hintergrund des württembergischen Erbrechts, der Familienverhältnisse im Hause Hölderlin/Gok und der sozialen Erwartungen innerhalb der Ehrbarkeit angemessen verstanden werden.

Das Vermögen der Familie Hölderlin und die Aufteilung des Erbes

Am Anfang der verwickelten finanziellen Verhältnisse, die Hölderlin sein Leben lang begleiteten, steht der Tod seines leiblichen Vaters, des Lauffener Klosterhofmeisters Heinrich Friedrich Hölderlin. Eigenes Kapital und eine ihrem Stand angemessene Mitgift kamen bei der Ehe mit der Pfarrerstochter Johanna Christiana Heyn zusammen: Neben den Sachwerten wurde die Braut mit 800 Gulden ausgestattet; später erhielt sie, zur Gleichstellung mit ihrer Schwester, weitere 700 Gulden.[2] Und wenn auch Hölderlins Vater offenbar das repräsentative Leben liebte und wenig haushälterisch war – vier seiner sieben teilweise sehr aufwendigen Röcke erwarb er in der Zeit seiner Ehe[3] –, hinterließ er bei seinem plötzlichen Tod im Sommer 1772 dennoch ein beträchtliches Vermögen, das allerdings zum Kummer seiner Frau um 500 Gulden gegenüber dem ursprünglichen Bestand geschrumpft war.[4] Zwei Jahre später, anläßlich der bevorstehenden Wiederverheiratung seiner Witwe, erfolgte unter der genauen Aufsicht der Behörden eine komplette Inventur des Familienbesitzes und die Berechnung der sogenannten Eventualteilung, die die Ansprüche der Hinterbliebenen – der Ehefrau und der drei Kinder – bis auf den Kreuzer genau festlegte. Die nicht geringen Gebühren für diesen Verwaltungsakt, immerhin 90 Gulden, mußte die Antragstellerin selbst begleichen.[5]

Beides, Inventur und Eventualteilung, waren Besonderheiten des württembergischen Rechts, das auf diese Weise in einer Zeit häufiger Todesfälle und vielfacher Wiederverheiratungen allen Hinterbliebenen Gerechtigkeit zuteil werden lassen wollte: Ehepartner und leibliche Kinder erbten, so die gesetzlichen Bestimmungen, zu gleichen Teilen; zwischen Söhnen und Töchtern wurde kein Unterschied gemacht. Das kindliche Vermögen wurde von dem überlebenden Elternteil treuhänderisch verwaltet, bis die erwachsenen Kinder bei ihrer Hochzeit oder an ihrem 25. Geburtstag Anspruch darauf erheben konnten. Die Eltern duften als Nutznießer die Zinsen dieses Kapitals beanspruchen; doch war es ihnen verboten, den Grundstock des Kapitals selbst anzugreifen. Über die Ausbildungskosten der Kinder mußte genau Buch geführt werden, denn bei der späteren Auszahlung des Erbes an die Kinder durften diese Kosten – bis zum Abschluß des Studiums – den Kindern nicht angelastet werden, mußten also entweder aus den Zinserträgen ihres Kapitals oder aus dem Vermögen der Eltern bezahlt werden.

Ausgabenliste der Mutter für den »L. Fritz«, Seite 1

III. »Knabenspiel« und »Jammerhütte«Kinderjahre

Nürtinger Alltag

In Nürtingen am Neckar verbrachte Friedrich Hölderlin den längsten Abschnitt seiner Kindheit, hier besuchte er die Lateinschule,[1] hier wurde er am 18. April 1784 in der alten Stadtkirche konfirmiert. Hierher kehrte auch der Erwachsene mehrfach zurück, um wochen- und monatelang im Haushalt der Mutter zu leben. Sein letzter Nürtinger Aufenthalt, nach der Rückkehr aus Bordeaux, erstreckte sich über zwei Jahre. Am 19. Juni 1804, dreißig Jahre nach der Ankunft seiner Familie in Nürtingen, verließ Hölderlin die Stadt seiner Kindheit zum letzten Mal.

Nürtingen gehört zu den zahlreichen Kleinstädten, die das Erscheinungsbild Deutschlands bis weit ins 19. Jahrhundert bestimmten. Überwiegend kleinstädtisch geprägt blieb Hölderlins Lebensraum auch über die Kindheit hinaus. In Großstädten hielt er sich selten und kaum für längere Zeit auf. Die einzige Ausnahme war die Messestadt Frankfurt, wo er fast drei Jahre lang im Hause des Bankiers Gontard lebte und in der wohlhabenden, mondänen Gesellschaft schwer Fuß faßte. In anderen größeren Städten wohnte er jeweils nur für kürzere Zeit: Im heimatlich vertrauten Stuttgart fand er im Hause des Kaufmanns Landauer wiederholt freundliche Aufnahme; und von seinem knapp viermonatigen Aufenthalt in der Handels- und Seefahrerstadt Bordeaux wissen wir heute wenig mehr, als was an Realien Eingang in sein Gedicht Andenken fand. Hölderlins eigentliche Lebenswelt blieben die kleinen Städte und Ortschaften: Lauffen, Nürtingen, Denkendorf, Maulbronn, Tübingen, Waltershausen, Jena, Homburg vor der Höhe, das schweizerische Hauptwil, immer wieder Nürtingen, ein zweites Mal Homburg und dann in den letzten langen Jahrzehnten erneut Tübingen, wo Hölderlin wieder am Ufer des Neckar lebte, der schon durch die Orte seiner Kindheit floß.

Nürtingen war eine überschaubare und recht wohlhabende Stadt. Zwanzig Jahre vor Hölderlins Geburt, 1750, hatte ein Brand, der in der Amtsstube des Stadtschreibers ausgebrochen war, großen Schaden angerichtet und 133 Häuser sowie zahlreiche Vorratsspeicher zerstört. Der Wiederaufbau wurde von Herzog Carl Eugen und dem reichen Nürtinger Spital, einer der vermögendsten Stiftungen zur Kranken- und Armenpflege in ganz Württemberg, unterstützt. Als Familie Gok 1774 nach Nürtingen kam, waren die Folgen des Brandes behoben. Die Straßenführung hatte man im Zuge des notwendigen Wiederaufbaus teilweise verändert, und die vielen Neubauten besaßen nun, aus Gründen des Feuerschutzes, ein gemauertes Erdgeschoß; erst das Obergeschoß bestand aus brandgefährlicherem verputzten Fachwerk. Das Rathaus, der Amtssitz des späteren Bürgermeisters Johann Christoph Gok, hatte den Brand überstanden und blieb mit seinem Festsaal, den Verkaufsräumen im Erdgeschoß und angeschlossenen Vorratsspeichern neben der Stadtkirche ein wichtiger Treffpunkt der Nürtinger. Der Großteil der Bürgerschaft bestand zu Hölderlins Zeit aus Bauern und Handwerkern, von denen viele ebenfalls eine kleine Landwirtschaft zum Nebenerwerb unterhielten. In seiner 1924 erschienenen Geschichte der Stadt Nürtingen beschreibt Jakob Kocher anschaulich ihren ländlichen Charakter im 18. Jahrhundert:

Das Straßenbild bot wenig Anziehendes. Die Bauern wohnten damals fast noch alle in der Mitte der Stadt, und nach der Größe der ›Miste‹ vor ihrem Hause konnte man den Umfang ihres landwirtschaftlichen Betriebs ermessen. Besonders in der Kirchgasse und in der Brunnsteige gaben die Düngerhaufen der Stadt ihr charakteristisches Aussehen. Die Metzger, die auf offener Gasse schlachteten und die geschlachteten Tiere an großen Haken vor dem Hause aufhängten, verschönerten das Straßenbild auch nicht. Besonders die Plätze um die öffentlichen Brunnen herum waren Stätten unglaublichen Schmutzes; denn hierher führte der Bauer sein Vieh zur Tränke, unmittelbar aus dem Stall oder schon am Wagen eingespannt.[2]

Man kann sich ausmalen, wie oft Johanna Gok ihre Kinder zur Sauberkeit ermahnen mußte, wenn sie vom Spielen oder aus der Schule durch die schmutzigen Gassen zurück in den Schweizerhof kamen, in das großzügige Haus des Bürgermeisters an der Neckarsteige.

Als Schulstadt hatte Nürtingen einen guten Namen. Die Lateinschule, die Hölderlin und sein Bruder Carl besuchten, gehörte zu den besten des Landes; das Gebäude in der jetzigen Marktstraße, zwischen Stadtkirche und historischem Rathaus, hat sich bis heute erhalten. Während die Lateinschule fast ausschließlich von den Bürgersöhnen und denen der Handwerkerschaft besucht wurde, unterrichtete die Elementarschule vorwiegend die Bauernkinder. In Nürtingen wurde unter Leitung des Dekans Klemm 1783 auch die erste Realschule Württembergs gegründet, die ihre Absolventen besser, als die Lateinschulen es vermochten, auf nichtakademische Berufe vorbereiten sollte. Es entspricht dieser guten Versorgung mit Schulen, daß der Bildungsgrad der Nürtinger Bevölkerung überdurchschnittlich hoch war; immerhin konnten am Ende des 18. Jahrhunderts alle Handwerker ihre Namen schreiben, was damals längst noch keine Selbstverständlichkeit war. Im Besitz der Nürtinger Handwerkerfamilien – hier geben wiederum die Nachlaßinventare differenzierte Auskunft – fanden sich durchschnittlich sechs Bücher, keine Romane allerdings, sondern ausschließlich religiöse Titel: Bibel, Gesangbuch, Predigt- und Gebetbücher. Die schöne Literatur, gar weltliche Poesie hatte im kleinbürgerlichen Alltag keinen Platz. Johann Christoph Gok jedoch besaß einen interessanten Bestand zeitgenössischer literarischer Texte. Mehrere Bände von Wielands und Gellerts Werken gehörten dazu, außerdem Swifts Gullivers Reisen, Klopstocks Messias und Hagedorns Gedichte, die Hölderlin noch in seinen Jahren bei Schreinermeister Zimmer bei sich hatte, sowie »Kleists sämtl. Werke«,[3] womit der damals populäre Lyriker Ewald von Kleist gemeint war. Zudem gab es in Goks Bibliothek historische und geographische Werke, die sein heranwachsender Stiefsohn ebenso gern gelesen haben wird wie Romane und Gedichte.

Die Bücherliste illustriert, daß der Haushalt des Bürgermeisters Gok zu der kleinen städtischen Oberschicht der höheren Beamten und Geistlichen gehörte, die sich für anspruchsvolle moderne Belletristik und Dichtung interessierte und sich diese Bücher zudem auch leisten konnte. Friedrich Hölderlin wuchs in einem privilegierten Haushalt auf, und das Bewußtsein dieser Sonderstellung wird dem Knaben zumindest bis zum Tod seines Stiefvaters beständig durch die Eltern ebenso wie durch die ehrbaren Verwandten und Paten vermittelt worden sein.

Frömmigkeit, Religion und Kirche

In den Nürtinger Haushalten jedenfalls dominierte die religiöse Literatur, was der Rolle entspricht, die die Kirche im Leben der Bürger einnahm. Zur straffen Organisation der württembergischen Landeskirche gehörte die Schulaufsicht, so daß die Pfarrer unmittelbaren Einfluß auf den schulischen Unterricht hatten. Die Gemeindepfarrer unterstanden wiederum der Aufsicht und jährlichen Kontrolle durch ihre Dekane, die »Spezialsuperintendenten«, die ihrerseits durch die vier württembergischen Generalsuperintendenten beaufsichtigt wurden, die schließlich gegenüber der Kirchenleitung verantwortlich waren, die von dem Konsistorium (zuständig für die geistlichen Belange) und dem Kirchenrat (zuständig für die Wirtschaft und die Verwaltung des Kirchenguts) gebildet wurde.[4] Im Laufe der Jahrhunderte hatte die Kirchenordnung effiziente Strukturen der Kontrolle und der Selbstregulation hervorgebracht.

Entscheidender noch als die kirchliche Hierarchie waren für die einzelnen Menschen allerdings die alltäglichen Ausprägungen der Frömmigkeit. Eine wichtige Rolle spielte der Pietismus, der in Deutschland seit dem späten 17. Jahrhundert als Bewegung der »Stillen im Lande« entstanden war und die persönliche, täglich geübte Frömmigkeit wichtiger nahm als die Zugehörigkeit zur protestantischen Amtskirche. Die Erscheinungsformen des Pietismus waren vielfältig, sie reichten von kirchennahen Bewegungen bis hin zu radikalen Strömungen und kleinen separatistischen Gruppierungen, die sich abseits der bürgerlichen Gemeinwesen etablierten.

In Württemberg hatte sich – vor allem seit dem sogenannten Pietisten-Reskript von 1743 – eine gemäßigte Form des Pietismus ausgebildet, die von der Landeskirche geduldet und in einzelnen Formen adaptiert wurde, wenn auch das Land niemals ganz pietistisch wurde und die theologische Fakultät in Tübingen dieser Frömmigkeitsbewegung gegenüber stets zurückhaltend blieb. Wer sich als Pietist zu weit von der lutherischen Lehre entfernte, etwa bei der Rechtfertigungslehre oder der umstrittenen Frage der Apokatastasis, der »Wiederbringung«, der Erlösung ausnahmslos aller Menschen am Ende der Zeiten, konnte kein Pfarrer werden, weil er der Confessio Augustana, der grundlegenden lutherischen Bekenntnisschrift, widersprach. Als Reaktion auf pietistische Forderungen war 1723 immerhin landesweit die Konfirmation eingeführt worden. Mit ihr sollten sich die jungen Menschen, nachdem sie eine zweijährige Unterweisung bekommen hatten, persönlich zu der Gnade bekennen, die ihnen in der Taufe zuteil geworden war. Seit dem Reskript von 1743 gehörten neben dem sonntäglichen Gottesdienst auch regelmäßige Erbauungsstunden fest zum kirchlichen Leben in Württemberg.

Der württembergische Pietismus entwickelte einige Besonderheiten, die ihn von den praktischen missionarischen Tätigkeiten August Hermann Franckes in Halle unterschieden, die sich über mehrere Kontinente erstreckten; und sie unterschieden ihn ebenso von der mystisch inspirierten Brüdergemeine des Grafen Zinzendorf in Herrnhut, die ihren eigenen Kult der Innerlichkeit um die Wunden des Gekreuzigten ausgebildet hatte. Im Gegensatz dazu nahm der württembergische Pietismus einen philosophisch-spekulativen Charakter an, was vor allem zwei einflußreichen Theologen und ihren Schülern zu verdanken ist: Johann Albrecht Bengel (1687-1752) und Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782). Beide stellten die Praxis der individuellen Frömmigkeit, die für sie wie für alle Pietisten von großer Bedeutung war, in Beziehung zur Welt- und Naturgeschichte, in der sich nach ihrer Überzeugung Gottes Heilsplan manifestiere. Bengel, der als Professor an der Klosterschule Denkendorf tätig war, versuchte in seiner Bibelauslegung, bei der für ihn die Offenbarung des Johannes an zentraler Stelle stand, Wissenschaft und Glauben zu vereinen. Er vertraute darauf, aufgrund seiner Studien die vorausgesagte Wiederkunft Christi auf das Kalenderjahr genau bestimmen zu können; der Beginn des in der Offenbarung geweissagten tausendjährigen Friedensreiches sollte sich nach seinen Berechnungen 1836 ereignen. Bengels Hauptwerk, der Gnomon, ist eine komplette Auslegung des Neuen Testaments, in die sein reiches physikalisches und astronomisches Wissen Eingang fand. Eine Ausgabe davon gehörte zu den Büchern, die Hölderlin im Tübinger Turm bei sich hatte. Auch als Philologe leistete Bengel Beachtliches: Bei der Untersuchung der neutestamentlichen Handschriften entwickelte er textkritische Methoden, deren Gültigkeit bis heute anerkannt ist.

Oetinger, der mit Bengels Schriften vertraut war, hatte seit 1738 verschiedene Pfarrstellen in Württemberg inne, obwohl er sich zeitweilig stark von der kirchlichen Lehrmeinung distanziert hatte. Im Zentrum seiner spekulativen Ideen stand der Gedanke der Kenosis – der vorübergehenden Erniedrigung Gottes in seinem Sohn, wodurch den unvollkommenen Menschen die Begegnung mit Gott erleichtert werde. Daraus entwickelte Oetinger die Vorstellung eines sensus communis, einer Form des Gemeingeistes, der allen Menschen seit dem Paradies zu eigen und also auch außerhalb des Christentums wirksam sei, in den Autoren der Antike beispielsweise, aber auch in allen Philosophen und Dichtern. Oetingers Lektüre der jüdischen Kabbala und der Schriften des Mystikers Jakob Böhme bestärkte ihn in seiner Überzeugung, daß Gottes Wirken überall in der Schöpfung erkannt werden könne. Aus solchen Ideen entwickelte sich eine für den württembergischen Pietismus spezifische Form der Theosophie, deren Anhänger davon überzeugt waren, durch Anschauung und mystische Versenkung Einsicht in Gottes Heilsplan erlangen zu können.

Beide, Bengel wie Oetinger, fanden Anhänger und Schüler, die ihre spekulativen Ideen teils modifizierten, teils weiterentwickelten. Besonders einflußreich bei der Fortführung solcher Vorstellungen wurde Philipp Matthäus Hahn (1739-1790), der eine zentrale Rolle in der 1780 gegründeten ›Christentumsgesellschaft‹ übernahm. Ihr Ziel war es, die Aufklärungstheologie zu bekämpfen und zugleich das praktische Christentum zu befördern. Nach Nürtingen hatte Hahn enge persönliche Verbindungen.[5] Sein Namensvetter, der Bauernsohn Michael Hahn (1758-1819), entwarf ebenfalls in der Nachfolge Oetingers ein eigenes theosophisches System, in dem die umstrittene Lehre von der Allversöhnung im Zentrum stand.

Es wäre zu voreilig, eine unmittelbare Einwirkung mystisch-theosophischer Ideen auf den jungen Hölderlin anzunehmen und ihn, wie man es mehrfach unternommen hat, in die unmittelbare Nachfolge Bengels, Oetingers und Philipp Matthäus Hahns zu stellen. Denn allein aus der Tatsache, daß der spekulative Pietismus in Württemberg entstanden war und hier vor allem seine Anhänger fand, muß noch nicht folgen, daß Hölderlins religiöse Erziehung tatsächlich unter der Dominanz seiner Ideen stand.

Im Gegenteil: Wie die ausführliche Lektüre von Predigten, Visitationsberichten, pietistischen Traktaten, Tagebüchern, Briefen und anderen Quellen zeigt, begegnete Hölderlin in seinen Nürtinger Erziehern vorwiegend gemäßigten Pietisten, die in ihrer Lehre und Verkündigung die Grenzen der von der Amtskirche vertretenen lutherischen Lehrmeinung nicht überschritten und sich mit weitreichenden heilsgeschichtlichen Spekulationen zurückhielten.[6] Theosophische Ideen spielten dabei so gut wie keine Rolle.

Zwei Geistliche, die als Pietisten beide gemäßigt und konservativ (also loyal gegenüber Amtskirche und Staat) geblieben sind, wurden für Hölderlins Kindheit besonders wichtig. Inhaber der ersten Nürtinger Pfarrstelle war von 1782 bis 1793 Dekan Jakob Friedrich Klemm (1733-1793), der Hölderlin im April 1784 konfirmierte. Klemm war mit Oetinger und Philipp Matthäus Hahn bekannt; als Pfarrer in Nürtingen hielt er wochentags sogenannte »Haus-Andachten« und Lehrstunden ab, was der Praxis der pietistischen Konventikel entsprach. Doch auch gegenüber aufgeklärten Ideen zeigte Klemm eine erstaunliche Offenheit, die vor allem in seinem großen pädagogischen Engagement zu Tage trat. 1783 gründete er in Nürtingen die erste Realschule Württembergs; dazu legte er auch in seinem Unterricht der alten Sprachen Wert auf praktische Anschauung und Effizienz.[7] Offenbar wenig Freunde machte sich Klemm allerdings mit dem Versuch, 1786 den traditionellen Nürtinger Maientag zu reformieren, ein über Nürtingen hinaus beliebtes Volksfest und Tanzvergnügen. Gerade auf den Tanz hatte es Klemm jedoch bei seiner Reform abgesehen und ersetzte ihn durch recht schlichte Theateraufführungen aus aufgeklärtem Geist: Auf der Bühne traten unkostümierte Kinder auf, um mit stolzem Patriotismus die Vorzüge Württembergs zu erörtern oder, möglicherweise etwas anschaulicher, die vier Jahreszeiten darzustellen. So recht begeistern konnten diese Reformen niemanden. Die einen vermißten den Tanz und fanden die Theateraufführungen spröde und langweilig; die anderen, die strengen Pietisten, waren zwar mit der Abschaffung des Tanzes zufrieden, nahmen aber Anstoß an dem weltlichen Vergnügen der Theateraufführung, so harmlos-aufgeklärt diese auch vonstatten ging. Gerade dieser wenig erfolgreiche Versuch einer Fest-Reform zeigt anschaulich, wie sehr Dekan Klemm als Volkserzieher versuchte, eine Verbindung von pietistischen und aufgeklärten Ideen zu schaffen.[8] Über seine Predigten ist wenig bekannt, doch deutet alles darauf hin, daß er auch auf der Kanzel einen gemäßigten Pietismus präsentierte.[9] Vermutlich war es Klemm, der 1791 dem Studenten Hölderlin bei seiner Reise in die Schweiz ein Empfehlungsschreiben an Lavater mitgab, der zu seinen Bekannten zählte und den Hölderlin mit seinen beiden Reisegefährten Memminger und Hiller in Zürich besuchte.

In enger persönlicher Beziehung stand Hölderlin zu dem zweiten Nürtinger Pfarrer, dem Diakon bzw. »Helfer«, wie die deutsche Entsprechung lautete, Nathanael Köstlin (1744-1826). Bei ihm erhielt Hölderlin Privatunterricht, und an ihn richtet sich der erste erhaltene Brief des fünfzehnjährigen Klosterschülers, in dem er seinen Mentor bittet, ihn auch künftig als »Führer«, »Vater« und »Freund« zu begleiten. Köstlin war ein geachteter Theologe und Seelsorger und vor allem ein hochgeschätzter Pädagoge.[10] In seinen Predigten, von denen sich viele erhalten haben, wie in seinen Schriften betonte er die pietistische Überzeugung der persönlichen Frömmigkeit, der Buße und der Bekehrung, deren Erfolg sich in gottgefälliger Lebensführung zeige. In dogmatischen Fragen, etwa bei der wichtigen Frage der Rechtfertigung, bewegte sich Köstlin auf dem Boden der lutherisch orthodoxen Lehrmeinung und konnte problemlos eine erfolgreiche kirchliche Laufbahn absolvieren. In seinem Unterricht der alten Sprachen legte Köstlin besonderes Gewicht auf die Vermittlung philologischer Sorgfalt. Das macht es wahrscheinlich, daß er seinem Privatschüler Friedrich Hölderlin nicht allein die pietistische Haltung der kritischen Selbsterkundung vermittelte, sondern ihn auch in seinem Interesse und seiner Freude an der griechischen Sprache und Dichtung bestärkte.[11]

Auf jeden Fall war es eine gemäßigt pietistische Frömmigkeit, die Hölderlin durch die Nürtinger Geistlichen nahegebracht wurde, die er während seiner Kindheit im Gottesdienst, in der Unterweisung als Konfirmand und im Privatunterricht erlebte. Ideen des spekulativen Pietismus und ausgesprochen theosophische Vorstellungen spielten dabei keine oder allenfalls eine sehr marginale Rolle.

Über die Glaubenspraxis in Hölderlins Elternhaus ist wenig bekannt.[12] Zweifellos waren seine Mutter Johanna Christiana Gok und deren Mutter, die aus einer Pfarrerfamilie stammende Johanna Rosina Heyn, die seit 1780 bei ihrer verwitweten Tochter in Nürtingen lebte, kirchentreue Frauen. Ihr Leben bewegte sich ganz im Rahmen dessen, was ihrem Stand und ihrer Herkunft angemessen war. Verbindungen zu pietistischen Gruppen gab es nach dem Tod des ältesten Sohnes, des Bruders von Johanna, Wolfgang Friedrich Heyn, offenbar nicht. Dieser einzige Sohn der Familie Heyn, der kurz vor der Hochzeit von Hölderlins Eltern im Alter von 21 starb, war, wie bereits erwähnt, während seines Tübinger Theologiestudiums, das er nicht mehr abschließen konnte, Pietist geworden; dazu angestoßen hatte ihn offenbar die enge Freundschaft mit Sigismund Billing (1742-1796). Dieser Zeitpunkt seiner pietistischen Wendung spricht dafür, daß das elterliche Pfarrhaus, in dem auch Hölderlins Mutter Johanna Christiana Heyn aufwuchs, keine pietistische Prägung hatte. Zudem wird in der Familienüberlieferung der Bericht über die Umsiedlung Heyns von Thüringen nach Württemberg lebendig geblieben sein, deren Ursache ja die Ansiedlung von »Mährischen Brüdern«, also Herrnhutern, in der kleinen Gemeinde war, wodurch der junge Pfarrer seine erste Anstellung verloren hatte. Gleichwohl nahm Pfarrer Heyn seinen sterbenskranken, inzwischen pietistisch gesinnten Sohn liebevoll in sein Haus auf, wo dieser seine letzten Tage verbrachte.[13]

Vieles spricht dafür, daß Hölderlins Mutter eine zwar tief empfundene, aber doch durch und durch konventionelle Frömmigkeit praktizierte, die an keiner Stelle die sozialen Normen überschritt, mit denen sie als Angehörige der lutherisch geprägten württembergischen Ehrbarkeit aufgewachsen war. Gerade diese feste Verwurzelung im gesellschaftlich Akzeptierten und in der Konformität ließ sie später so schwer verstehen, wie sehr sich ihr Sohn von der institutionalisierten Kirche entfernte und daß er seine Überzeugung, zum Dichter berufen zu sein, über alle bürgerlichen Rücksichten stellte.

Sucht man nach Spuren seiner religiösen Erziehung in Hölderlins Jugenddichtung, so überrascht es nicht, daß die wenigen Kindheitserinnerungen, die er in den Gedichten der Maulbronner Zeit gestaltete und poetisch überformte, streckenweise dem gemäßigten pietistischen Geist entsprechen, dem er in Kirche und Unterricht begegnete. Es ist allerdings schwer zu entscheiden, ob Hölderlin in diesen Gedichten tatsächlich ganz unverfälscht ein authentisches Zeugnis seiner eigenen frühen naiven kindlichen Frömmigkeit ablegte oder ob nicht vielmehr das Bewußtsein des familiär und gesellschaftlich Erwarteten und Angemessenen dem jungen Dichter die Feder zumindest mit geführt hat. Wie auch immer – in jedem Fall schildert das lange strophische Gedicht Die Meinige eine Grundszene pietistischer Frömmigkeit, allerdings schon mit einigen bemerkenswerten Akzenten. Der Klosterschüler Hölderlin datierte dieses Gedicht auf das Jahr 1786 und legte es der ersten von ihm gestalteten Gedichtsammlung, dem nach dem späteren Aufbewahrungsort so benannten »Marbacher Quartheft«, auf einem Extrablatt bei. In den erzählenden, gereimten Strophen wendet sich Hölderlin einzeln an seine engsten Verwandten. Nach Mutter und Schwester spricht er den Bruder an:

Guter Carl! – in jenen schönen Tagen

Saß ich einst mit dir am Nekkarstrand.

Fröhlich sahen wir die Welle an das Ufer schlagen,