Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

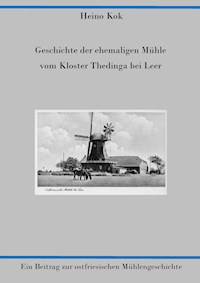

Bis zum Frühjahr 1947 war an der Bundesstraße 70 von Neermoor nach Leer hinter der Überquerung der Bahngleise rechts an der Einmündung der Straße zum Kloster Thedinga eine wunderschöne Galerieholländer-Mühle zu bestaunen. Sie wurde als „Klostermölen“ oder „Klostermühle“ bezeichnet. Das vorliegende Buch behandelt die Geschichte dieser Mühle und ihrer Müller, beginnend mit der Zeit der Klöster in Ostfriesland bis in die Gegenwart. An diesem Standort wurden drei Mühlen in Folge erbaut: Zunächst eine Bockwindmühle, dann 1743 ein Erdholländer und 1881 ein Galerieholländer. Im Frühjahr 1947 brannte die Mühle ab. Seitdem ist nur noch der steinerne Achtkant erhalten. Das vorliegende Buch ist die 2. verbesserte Auflage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 82

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitung

Die Klostermühle im Spiegel bisheriger Veröffentlichungen

Stationen der Klostermühle und der Familien ihrer Müller

Von den klösterlichen Anfängen bis zur Erbverpachtung

Die Klostermühle wird 1699 in Erbpacht gegeben

Neubau einer Pelde- und Kornmühle als Erdholländer

Neubau der Klostermühle als einstöckiger Galerieholländer 1881

Das Ende der stolzen Mühle

Schlusswort

Zeittafel

Abbildungsverzeichnis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Archivquellen

Kartenquellen

Onlinequellen

Literatur

Vorwort

Jahrelang stieß ich bei der Suche nach Spuren meiner Vorfahren in Nüttermoor im Ortssippenbuch immer wieder auf Angaben, die die Klostermühle als Wohn- und Arbeitsplatz betrafen. Es gibt zwar keine enge Beziehung zu den diversen Müllerfamilien, aber doch etliche familiäre Verbindungen, so dass ich neugierig wurde und mich auf die Mühle mit ihrer langen Geschichte konzentrierte. Dabei ist am Ende diese doch eher umfangreiche Dokumentation entstanden.

Ich selber erinnere mich an einige runde Geburtstagsfeiern meiner Eltern und meiner Tante, Anna Gruis, die ich in der Mühle erlebt habe, aber da waren die Flügel längst verschwunden, und im Rest der Mühle befand sich schon eine Gastwirtschaft.

Bei der Recherche für diese Veröffentlichung habe ich im Niedersächsischen Landesarchiv (Staatsarchiv) in Aurich und in Oldenburg, in der Landschaftsbibliothek Aurich und in der Fachstelle der Upstalsboom-Gesellschaft geforscht und wurde dabei immer freundlich unterstützt. Ohne Zuhilfenahme des Internets, spezieller Onlinedatenbanken und digitalisierter Bücher wäre es schwierig geworden, so viel zu der alten Mühle und ihrer Müller herauszufinden.

Die in Ostfriesland für fast alle alten Kirchspiele veröffentlichten Ortssippenbücher bzw. Ortsfamilienbücher sind eine unschätzbare Hilfe für Familien- und Heimatforscher, so auch hier bei den Müllerfamilien.

Herr und Frau Schiefelbein, die aktuellen Eigentümer des Mühlengebäudes und ehemalige Wirtsleute der Mühlenwirtschaft, empfingen mich und meine Frau netterweise zu einem kleinen Gespräch bei Tee und Kuchen, so wie man es in Ostfriesland eben kennt. Sie erinnerten sich an die Feiern meiner Familie und erzählten uns, wie das vorerst letzte Kapitel der Mühle, seit sie als Gastwirtschaft diente, aussah.

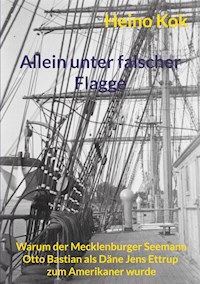

Erich Neemann, der Sohn von Engelke Neemann, einem der letzten Müller, den ich durch Recherche im Internet in Ladbergen in Westfalen ausfindig machte, erteilte mir freundlicherweise am Telefon Auskunft über seine Kindheit in der Mühle und kopierte mir anschließend sogar eine Radierung der Mühle (Siehe Abb. 1), die er von seinem Vater, Müller Engelke Neemann, geerbt hatte. Der Künstler ist leider nicht zu entziffern.

Mit Helene Schmidt (geb. Heddens) aus Altschwoog habe ich gesprochen. Daniel Gruis, Johannes Kok und Johann Waterholter konnten mit ihren Erinnerungen ebenfalls etwas beitragen zur letzten Zeit des Mühlenbetriebes. Karl-Heinz Rönker aus Bremen verdanke ich die Fotos von den Familienfeiern, die er mir zur Veröffentlichung aufbereitete und zur Verfügung stellte.

Es waren immer wieder die vielen kleinen Puzzleteilchen an Informationen, die ich sammeln und einfügen konnte, so dass dann am Ende dieses Buch dabei entstand, obwohl der Umfang zunächst nicht so geplant war. Falls doch noch unrichtige Angaben gefunden werden, bitte ich schon mal um Verzeihung.

Für all die Unterstützung möchte ich mich recht herzlich an dieser Stelle bedanken.

Heino Kok

Abbildung 1: Radierung der Klostermühle (Kopie Erich Neemann)

Einleitung

Die älteren Einwohner aus Nüttermoor und Umgebung kannten die Mühle sicher so, wie sie hier auf der Radierung dargestellt ist.

Bis zum Frühjahr 1947 war an der Bundesstraße 70, von Neermoor nach Leer, nach der Überquerung der Bahngleise vor Eisinghausen rechts am Weg zum Kloster Thedinga eine wunderschöne große Windmühle, ein Galerieholländer, weithin sichtbar, zu bestaunen. Sie wurde als „Klostermölen“ oder „Klostermühle“ bezeichnet.1

Leider brannte sie in der Nacht vom 10. auf den 11. März 1947 fast vollständig nieder2. Die mächtige Windmühle wurde nicht mehr neu aufgebaut. Lediglich der achteckige Mühlenstumpf aus Ziegelstein blieb erhalten und wurde überdacht. In diesem massiven Mühlenunterbau wurde dann später, über Jahrzehnte hinweg zunächst von der Familie Hemken mit dem Pächter Apfeld und dann von der Familie Schiefelbein eine Gaststätte betrieben, während der Rest des ehemaligen Mühlenhofgebäudes der Familie Schlüsselbein als Wohn- und Gewerbefläche diente.

Die Mühle bot erstaunlich viel Platz für Familienfeiern und ähnliche Veranstaltungen. Die Wände waren mit Holz getäfelt und die Fenster waren mit kleinen bunten Scheiben versehen. Die Tische waren hufeisenförmig angeordnet, so dass der/die Jubilar(in) in der Mitte saß.

Abbildung 2: Familienfeier 1985 zum 80. Geburtstag von Anna Gruis in der ehemaligen Mühle. Von links: Else Gruis, Bertha Mansholt, Anna Gruis, Alma Kok (Foto K. Rönker)

Abbildung 3: Der Wirt Schiefelbein mit meiner Familie. Von links: Heino Kok, Wirt Schiefelbein, Heinz Geers, Heyo Franzen, Anna Franzen, Johannes Kok, sen. (Foto K. Rönker)

Der heutige Wohnplatz „Klostermühle“ mit drei Häusern in Leer, Ortsteil Nüttermoor, erinnert noch an den Standort der ehemaligen Mühle. Der Ort wurde 1823 als „Thedingaer Mühle“ urkundlich erfasst und ist seit 1871 mit noch heute gültiger Bezeichnung dokumentiert3.

Abbildung 4: Heutiger Zustand (2013) des Mühlenstumpfes

Jetzt sind von den ursprünglichen Gebäuden nur noch der achteckige Rumpf der Mühle und das modernisierte Vorderhaus des alten Mühlenhofes zu sehen. Der Rest ist durch neuere Bebauung ersetzt worden. Der Mühlenstumpf und das Vorderhaus dienen als Wohnraum für die Familie Schiefelbein, die übrigen Gebäude sind gewerbsmäßig genutzte Flächen für andere Eigentümer und Pächter. Die Außenmauern des Mühlenstumpfes sind neu ummauert und im oberen Teil zusätzlich bedacht und verkleidet.

Diese ehemalige „Klostermühle“ gehörte einst zum Benedektinerkloster „Thedinga“ und eine ihrer Vorgängerinnen wurde möglicherweise bereits im 15ten Jahrhundert erbaut, da zu der Zeit auch an anderen Orten in Ostfriesland erste Mühlen erbaut und erwähnt wurden4. Im Jahr 1424 wurde die erste Windmühle in Ostfriesland beim Kloster Mariental5 in der Nähe von Esens erwähnt. Die Mönche der Zisterzienserabtei Kamp am Niederrhein gelten als die ersten Erbauer von Windmühlen in Deutschland.6 Der erste Mühlenbau wurde dort laut Gleisberg bereits 1253 genehmigt.7 Überliefert ist, dass der Abt Occo nach einem Brand im Jahre 1448 das Kloster Thedinga wieder neu aufbauen ließ und eine Windmühle in Jemgum sowie eine Ölmühle in Emden bauen ließ8. Leider ist diese Mühle dabei nicht erwähnt. Es ist also nichts aktenkundig aus der Klosterzeit, was aber nicht heißt, dass sie noch nicht vorhanden war, zumal sie damals schon außerhalb des Klosters stand und somit wohl nicht mit abgebrannt war.

Der hier noch erhaltene, untere Teil der letzten Klostermühle, der steinerne gemauerte Achtkant, stammt allerdings von einem 1881 neu erbauten Galerieholländer9 (Siehe Abb. 1).

Ursprünglich wird es sich bei der Klostermühle um eine Bockwindmühle gehandelt haben, den Mühlentyp, der in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert10 bekannt ist. Alle Holzverbindungen, die bei dieser Art Mühle gefügt werden mussten, waren kunstvoll erdacht und erforderten ein hohes Maß an handwerklichem Können. Diese Fähigkeiten gab es vor allem in den Klosterwerkstätten, die auch im Kloster Thedinga vorhanden waren.

Bei der Bockwindmühle stand das Mühlenhaus auf einem einzelnen dicken Pfahl (Hausbaum), der in einem unterhalb der Mühle befindlichen, hölzernen Gestell (Bock oder Kreuzwerk) senkrecht befestigt war. Auf dem Bock konnte der Mühlenkasten, im Volksmund Duuvkast11 (Taubenkasten) genannt, vom Müller in den Wind gedreht werden. Es erforderte viel Mühe, den gesamten oberen Teil (Kasten mit Flügeln) an dem Außenbalken (Steert) in den Wind zu drehen. Dieser Vorgang wurde deshalb durch Flaschenzüge und Winden unterstützt12.

Im 15. Jahrhundert wurden viele solcher Bockwindmühlen im ostfriesischen Raum gebaut und zum Mahlen von Korn verwendet. Dieser Mühlentyp wurde aufgrund holländischer Erfindungen im Mühlenbau nach und nach zunächst durch die Kokerwindmühle verdrängt. Diese kann als Weiterentwicklung der Bockwindmühle verstanden werden.

Bei ihr wurde nur noch ein kleiner Kasten oben auf dem höheren Unterbau der Mühle gedreht. Der geschlossene Unterbau ging hoch bis zu dem kleinen Kasten, der von unten über den angebrachten langen Steert in den Wind gedreht werden konnte. Dieser Mühlentyp wurde hauptsächlich zur Entwässerung verwendet.

Als entscheidende Verbesserung der Mühlentechnik gilt die Kappenwindmühle, die sog. „Holländermühle“, die über Holland ihre Verbreitung im 16ten Jahrhundert in Norddeutschland fand. Die ersten dieser Art waren als sog. „Erdholländer“, auch Hockmühlen oder Grundsegler genannt, gebaut worden. Sie boten die Möglichkeit, dass ihre Flügel vom Boden aus zur Wartung erklommen werden konnten. Gedreht werden musste auch hier nur noch die Kappe mit den Flügeln.

Abbildung 5: Erhaltene Bockwindmühle, 1626 in Dornum erbaut (Foto Heino Kok 2013)

Abbildung 6: Typischer Erdholländer, 1802 in Altfunnixsiel erbaut (Foto K. Siereveld 2007)

Abbildung 7: Typischer mehrstöckiger Galerieholländer mit Windrose in Greetsiel (Foto Heino Kok 2013)

Abbildung 8: Schnittbildzeichnung der Britzer Mühle, Berlin (Gezeichnet von Ruth Flemming / Archiv Britzer Müller Verein http://www.windmill.de)

Eine Gefahr bestand allerdings darin, dass Menschen, Vieh und Gegenstände von den tief drehenden Flügeln erfasst werden konnten, mit teils schlimmen Folgen, wie Norzel/Weßling13 berichten. Auch die Klostermühle war davon betroffen, wie später noch zu lesen ist. Da die alte Mühle nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte, wurde 1743 dem Müller der Klostermühle der Bau einer neuen Peldeund Mehlmühle als Erdholländer genehmigt14. Als Peldemühlen wurden die Mühlen bezeichnet, mit denen die Gerste geschält (gepellt=gepeldet) wurde. Durch einen zusätzlichen Peldegang wurde das Pelden von Gerste ermöglicht. Diese Technik diente zur Graupenherstellung15. Graupen (auch als Rollgerste bezeichnet) hatten für die Ernährung damals eine hohe Bedeutung, da der Kartoffelanbau erst 1780 in Ostfriesland eingeführt wurde16. Die nahrhafte Knolle löste die Graupe (Gört) als Grundnahrungsmittel ab. Graupen wurden auf den Herden oder auf dem offenen Feuer der bäuerlichen Küchen mit Buttermilch zu einem dickflüssigen Brei (Karmelkbree) gekocht, einer nahrhaften und sättigenden Suppe. Graupengerichte kamen aber noch bis in die Nachkriegszeit in Ostfriesland häufig auf den Tisch. Sie kamen dann langsam aus der Mode und erleben momentan gerade eine Wiederentdeckung in der modernen Küche.

Im Jahre 1881 wurde die Klostermühle dann als einstöckiger Galerieholländer17 (S. Abb. 1) neu erbaut, deren unterer aus Ziegelsteinen erbauter Teil bis etwas oberhalb der Höhe der ehemaligen Galerie heute noch übriggeblieben ist. Auch das Mühlenhaus wurde damals neu gebaut.