11,99 €

Mehr erfahren.

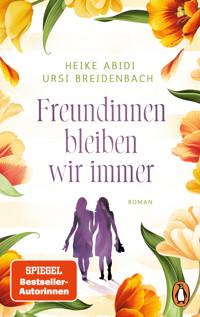

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Fass dir ein Herz und du eroberst die Welt!

Oft fehlt uns die letzte Prise Mut, um uns zu trauen, was wir uns wünschen: Allein ins Kino gehen. Ein neues Hobby ausprobieren. Offen unsere Meinung vertreten. Dabei braucht es gar nicht viel, damit wir über uns hinauswachsen. Heike Abidi und Ursi Breidenbach erzählen Geschichten vom Mutigsein, die inspirieren und zum Nachmachen anregen. Ob für den Sprung über den eigenen Schatten oder als Geschenk für die beste Freundin: Diese Mut-Spritze können wir alle gut gebrauchen!

Das neue Buch der Autorinnen des Bestsellers »Eine wahre Freundin ist wie ein BH«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

ZUM BUCH

Oft fehlt uns die letzte Prise Mut, um uns zu trauen, was wir uns wünschen: Allein ins Kino gehen. Ein neues Hobby ausprobieren. Offen unsere Meinung vertreten. Dabei braucht es gar nicht viel, damit wir über uns hinauswachsen. Heike Abidi und Ursi Breidenbach erzählen Geschichten vom Mutigsein, die inspirieren und zum Nachmachen anregen. Ob für den Sprung über den eigenen Schatten oder als Geschenk für die beste Freundin: Diese Mut-Spritze können wir alle gut gebrauchen!

ZU DEN AUTORINNEN

HEIKE ABIDI ist studierte Sprachwissenschaftlerin. Sie lebt mit ihrer Familie in der Pfalz bei Kaiserslautern, wo sie als freiberufliche Werbetexterin und Autorin arbeitet. Heike Abidi schreibt vor allem Unterhaltungsromane und erzählende Sachbücher für Erwachsene sowie Geschichten für Jugendliche und Kinder.

URSI BREIDENBACH studierte Kunstgeschichte und Kulturmanagement in Wien. Nach Stationen im Ausstellungs- und Museumswesen in Österreich und Bayern sowie einer kunstjournalistischen Tätigkeit arbeitet sie seit 2009 als freie Autorin. Sie lebt in der Steiermark/Österreich. Neben ihren gefühlvollen Romanen schreibt Ursi Breidenbach erfolgreich Sachbücher. 2023 wurde sie mit dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet.

Zusammen veröffentlichten Heike Abidi und Ursi Breidenbach die Bestseller »Eine wahre Freundin ist wie ein BH«, »Geschwister sind wie Gummibärchen« und »Großeltern sind wie Eltern, nur mit Zuckerguss«.

Ursi BreidenbachHeike Abidi

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2025 Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Lektorat: Katharina Rottenbacher

Umschlaggestaltung: bürosüd, München

Umschlagabbildung: www.buerosued.de

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-30719-6V001

www.penguin-verlag.de

Inhalt

Vorwort Heike: Im Dunkeln pfeifen? Viel zu gefährlich!

Vorwort Ursi: Wenn ich einmal Angst habe, dann geht’s so richtig rund

Teil 1: Angst ist nur die andere Seite der Medaille

Liebe wird aus Mut gemacht (Ursi)

Nichts macht mutiger als komplette Ahnungslosigkeit (Heike)

Angst – was ist das eigentlich? (Ursi)

Mut ist auch Erziehungssache (Heike)

Mut in Zeiten von Krankheit (Ursi)

Manchmal ist man mutiger, als man denkt (Heike)

Mutig für die eigene Überzeugung einstehen (Ursi)

Eigentlich sind Angsthasen die wahren Superhelden (Heike)

Angst und Mut in anderen Kulturen (Ursi)

Teil 2: Das ganze Leben ist eine Mutprobe

Mutig durch die Welt wandern (Ursi)

Wie ich meine Höhenangst überwand und trotzdem gerettet werden musste (Heike)

Mut – was ist das eigentlich genau? (Ursi)

Vom Mut, einen Verlust zu riskieren (Heike)

Was Mut mit Kreativität zu tun hat (Ursi)

Konfrontationstherapie light (Heike)

Hundeangst – das jahrzehntelange Selbstexperiment (Ursi)

Wenn uns die Angst einen Mutschub verleiht (Heike)

Mut zur Hässlichkeit? (Ursi)

Warum Loslassen Mut erfordert (Heike)

Zivilcourage – gar nicht so alltäglich wie behauptet (Ursi)

Couragiert Nein sagen (Heike)

Mutige Frauen in Buch, Film und TV

Teil 3: Entdecke die Superheldin in dir

Was heißt hier Kleinigkeit? (Heike)

Gibt es Mutausbrüche wirklich? (Ursi)

Das lass ich mir nicht gefallen! (Heike)

Was bringt ein Selbstverteidigungskurs? (Ursi)

Gemeinsam sind wir tapfer (Heike)

Welche Mutstrategien liefert die Fachliteratur? (Ursi)

Hilfe, ich komm ins Fernsehen! (Heike)

Mut als Medizin gegen Lampenfieber (Ursi)

Lasst uns Mut schüren! (Heike)

Mut ist keine Frage des Alters (Ursi)

Trau dich, Hilfe anzunehmen! (Heike)

Mutige Frauen im Laufe der Jahrhunderte

Nachwort Ursi: Aus Angst kann Mut werden

Nachwort Heike: Zeit für den nächsten Mutausbruch

Danke

Literaturtipps

Vorwort Heike: Im Dunkeln pfeifen? Viel zu gefährlich!

Nun schreiben wir also über Mut. Ursi und ich, die geborenen Angsthäsinnen! Eigentlich ein Hohn, könnte man denken. Da hat man wohl den Bock zum Gärtner gemacht. Sind wir größenwahnsinnig geworden?

Kein bisschen. Denn Mut ist ja nichts weiter als die andere Seite der Medaille. Ursi und ich werden Ihnen beweisen, dass ängstliche Menschen im Grunde viel mutiger sind als diejenigen, die nichts schrecken kann.

Zugegeben – man hat mich auch schon mal als mutig bezeichnet. Damals, als ich mit schmal geschnittenem Rock und schickem buntem Oberteil ein Seminar besuchte. Dass ich mich trotz meiner Konfektionsgröße so auffällig kleidete, fand eine andere Teilnehmerin wohl bemerkenswert. Leider war ihr Kommentar kein echtes Kompliment – eher getarntes Bodyshaming. Als ob ich mich als Plus-Size-Frau besser in graue Säcke hüllen sollte. Tja, Überraschung: Das tue ich nicht. Aber macht mich das etwa zur Superheldin?

Schon als kleines Mädchen war ich alles andere als mutig. Ich fürchtete mich vor der Dunkelheit, vor den bedrohlichen Panzern, die immer mal wieder durch unser Dorf Richtung Truppenübungsplatz donnerten, und vor der Sirene auf dem Feuerwehrhaus gegenüber, die manchmal mitten in der Nacht losging und mich gewaltig erschreckte, ja sogar vor Wespen und Regenwürmern. Doch wenn ich in den Nachrichten sah, was auf der Welt so alles los war, wurde mir bewusst, dass ich damit noch richtig gut davongekommen war. Ich hätte ja auch in einem Land geboren sein können, in dem es Schlangen und Krokodile gab, Vulkane und Erdbeben, Bürgerkriege und Hungersnöte. Im Vergleich dazu war die Feuerwehrsirene regelrecht harmlos. Trotzdem wickelte ich mir jeden Abend vorsichtshalber das Kopfkissen um die Ohren (und gewöhnte mir eine ziemlich ungesunde Schlafhaltung an), damit ich sie nicht so deutlich hörte, wenn sie losheulte.

Den Tipp meines Opas, im Dunkeln zu pfeifen, um die Angst zu vertreiben, fand ich geradezu absurd. Das würde das Monster, das mir eventuell irgendwo auflauerte, ja nur auf mich aufmerksam machen!

Jetzt, da ich mich für dieses Buch mit dem Thema Mut intensiver befasse, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Was hat es mit diesem Pfeifen oder – noch besser – Singen als Anti-Panik-Strategie auf sich?

Nun, zunächst einmal lenkt es ab. Wer singt oder pfeift, kann sich nicht zugleich auf die Angst konzentrieren. Negative Gedanken werden einfach weggeträllert.

Musik ist etwas Positives. Sie macht gute Laune, baut Stress ab und fördert das Wohlbefinden. Also das genaue Gegenteil von Angst.

Und natürlich fördert das Pfeifen oder Singen eine ruhige, gleichmäßige Atmung. Das stärkt nicht nur das vegetative Nervensystem, sondern beruhigt auch enorm – ähnlich wie Meditieren.

Vielleicht sollte ich es also doch einmal wagen, wenn ich mal wieder im Dunkeln unterwegs bin und mich unwohl fühle? Das wäre dann eine Mutprobe, die mich zugleich mutiger macht. Denn das wäre ich wirklich gerne: mutiger. Unerschrockener. Couragierter.

Ja, es gibt viele Wörter dafür, denn Mut hat allerhand Facetten. Das Spektrum reicht von Kühnheit und Tapferkeit bis zu Zivilcourage. In der Ethik von Aristoteles ist Mut eine »Tugend der Mitte« zwischen den beiden Polen Übermut und Mutlosigkeit.

Als Sprach-Nerd finde ich es bemerkenswert, dass da jeweils das Wort Mut drinsteckt. Und wenn ich darüber nachdenke, fallen mir noch viele weitere Ableitungen ein: von Anmut und Hochmut über Unmut, Demut, Mutwille, Schwermut und Wankelmut bis hin zu Sanftmut, Zumutung und Gemütlichkeit.

Es scheint so viele Arten von Mut zu geben wie Emotionen auf der Gefühlsskala. Und das ist auch kein Wunder, denn (Achtung, noch mehr sprachnerdige Wissensperlen) das althochdeutsche »muot« bedeutete so viel wie Sinn, Seele, Geist, Gemüt, Gefühl, Absicht, Neigung, Kraft des Denkens, Empfindens, Wollens.

Ursprünglich bezeichnete dieses Wort also das emotionale Pendant zum Verstand, nämlich die inneren Triebkräfte, Gemütszustände, Erregungen und Empfindungen des Menschen. Also das Bauchgefühl oder, wie man vielleicht neudeutsch sagen würde: das Mindset. Erst im 16. Jahrhundert verengte sich diese sehr weit gefasste Bedeutung auf Beherztheit, Courage, Kühnheit, Mumm, Traute, Schneid, Verwegenheit, Unerschrockenheit.

Ganz ehrlich? Mir ist die althochdeutsche Bedeutung lieber. Mit der »Kraft des Denkens, Empfindens und Wollens« kann ich viel mehr anfangen als mit Mutproben jeglicher Art. Aber vielleicht hat das eine ja mit dem anderen viel mehr zu tun, als wir mutmaßen? Schließlich forderte Immanuel Kant bereits im Jahr 1784: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!«

Vorschlag: Machen Sie es sich mit diesem Buch gemütlich und entdecken Sie Ihre mutigen Seiten. Sie werden vermutlich überrascht sein – Ursi und ich waren es nämlich auf jeden Fall. Ich wünsche viel Lesevergnügen!

Vorwort Ursi: Wenn ich einmal Angst habe, dann geht’s so richtig rund

Wie schon von Heike bemerkt, wirkt es zunächst einmal wie ein schlechter Scherz, dass ausgerechnet wir ein Buch über Mut schreiben. Um ehrlich zu sein, wollten wir uns ursprünglich auch eher mit Angst befassen. Doch dann haben wir schnell festgestellt, dass uns das Gegenteil viel mehr interessiert. Bei jedem unserer bisherigen Bücher haben wir so viel gelernt – und genau das haben wir bei diesem Thema unbedingt nötig.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, geht es wohl ähnlich. Sie wären gern mutiger, sonst hätten Sie sich dieses Buch nicht gekauft oder man hätte es Ihnen nicht geschenkt. Wir machen uns also gemeinsam auf diese Reise. Zusammen werden wir sehen, was wir von unerschrockenen Frauen lernen können und was kluge Köpfe über Mut geschrieben haben. Auch das eine oder andere Selbstexperiment werden wir durchführen. Damit wir schließlich viel mehr »Mutausbrüche« erleben.

Den Weg zu einem mutigeren Leben beginne ich mit dem Buchen einer Flugreise ins winterliche Portugal. Dort will ich in Ruhe einen Stapel Bücher zu unserem Thema lesen. Doch schon taucht das erste Problem auf: Ich habe Flugangst. Und nachdem ich in den letzten Jahren aus Klimaschutzgründen immer seltener geflogen bin, ist sie deutlich gewachsen. Die Furcht will mir nun sofort Argumente liefern, warum meine Pläne Unsinn sind: Bücher kann ich auch zu Hause lesen. Gerade neulich hat ein Flugzeug in der Luft eine Tür verloren. Im Winter vereisen Turbinen mitunter. Meine Söhne ziehen bald aus, ich sollte besser Zeit mit ihnen verbringen, solange es noch geht. Dieses Vorwort könnte ich auf Buchlänge ausdehnen, so viel scheint plötzlich gegen diesen Flug zu sprechen. Nebenbei bemerkt, kommt mir nichts davon in den Sinn, wenn ich mit dem Zug verreise.

»Schluss damit! Du bist jetzt augenblicklich mutig!«, befehle ich mir und buche den Flug.

Je näher der Abflugtag rückt, desto mulmiger wird mir zumute. Der Algorithmus meiner Social-Media-Kanäle entlarvt den wunden Punkt sofort und spielt mir Postings zu, in denen von vermasselten Landungen und Flugzeugabstürzen die Rede ist. Besonders eindrucksvoll drückt er meine Angstknöpfe mit dem Thema Thrombose: Schon bei Mittelstreckenflügen kann das lange Sitzen zum tödlichen Problem werden. Nach ausgedehnten Google-Sitzungen beschließe ich, meine Ärztin zu fragen. Und tatsächlich: Sie empfiehlt Thrombosespritzen ab vier Stunden Flugzeit, vor allem, wenn man im letzten Jahr eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Nach Portugal fliege ich dreieinhalb Stunden, aber das sind ja so gut wie vier, finde ich und besorge mir zwei Injektionsdosen.

Als der Abflugtag schließlich da ist, habe ich so richtig Muffensausen. Der Wetterbericht meldet Sturm an der Algarve.

»Entspann dich«, empfiehlt mein Mann. »Das Flugpersonal will ja auch heil ankommen. Die starten sicher nur, wenn nichts dagegenspricht.«

Stimmt, denke ich und marschiere mutig (kleiner Scherz!) durch die Sicherheitskontrolle. Und von dort schnurstracks weiter zum WC, wo ich mir wie die knallharte Heldin eines Actionfilms Heparin in die Bauchdecke jage.

Einziges Problem: Ich bin keine knallharte Heldin eines Actionfilms. Ich bin eine Memme! Und deshalb sitze ich nach der Spritzen-Aktion am Gate und bekomme Schweißausbrüche, weil irgendwo aus meinem Hinterstübchen die Frage auftaucht, ob ich nach so einer Injektion womöglich einen anaphylaktischen Schock erleiden könnte. Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, mir selbst eine Nadel in die Haut zu stechen und eine Substanz zu verabreichen? So was ist doch gefährlich!

Was mir schon immer gegen Ängste geholfen hat, ist die Gegenwart von vertrauenswürdigen Menschen. Tatsächlich besänftigt mich das Auftauchen der Bord-Crew umgehend ein bisschen. Die Gruppe richtig taff aussehender Stewardessen beruhigt meinen Herzschlag so weit, dass ich denke, ich könnte mit ein wenig Glück die Thrombosespritze und sogar den Flug überleben. Diese Frauen wirken nämlich, als wüssten sie, was in einem Notfall – ganz egal welchem – zu tun ist. Ich lehne mich also in meinem Abflughallensitz zurück und krame das erste Recherchebuch hervor.

Männer haben eine wesentlich unrealistischere Risikoeinschätzung, lese ich. Deshalb neigen sie weniger zu Ängsten als Frauen, erleiden aber auch mehr Unfälle.

Ich blicke von der Buchseite hoch. Neben den Stewardessen steht jetzt ein hübscher Pilot. Er sieht aus wie der junge Alexander Skarsgård (unbedingt googeln!).

Shit!, denke ich. Wenn das, was in dem Text steht, stimmt, startet der doch hundertpro auch dann, wenn der portugiesische Wind dagegenspricht. Warum kann er mir nicht während des Fluges Getränke servieren, und die taffen, risikorealistischen Frauen sitzen im Cockpit?

Mit zitternden Knien besteige ich den Flieger und verwünsche meine Entscheidung, die Rechercheliteratur am Meer zu lesen …

Sehen Sie? Ich brauche dieses Buch hier dringend. Sie auch?

Auf geht’s! Weg von der Angst – hin zum Mut!

Teil 1

Angst ist nur die andere Seite der Medaille

Angst kann regelrecht lähmen und uns davon abhalten, Dinge zu tun, die wir eigentlich gern erleben würden. Zugleich kann sie aber auch ein starker Antrieb sein und uns über uns hinauswachsen lassen!

Im ersten Teil dieses Buches gehen wir der Frage nach, wie eng die beiden Gefühle miteinander verwoben sind und wie man die Angst als Sprungbrett für mutige Entscheidungen nutzen kann.

Wovor auch immer wir Angst haben – Mut ist die andere Seite der Medaille. Das Spektrum reicht von der kindlichen Unbekümmertheit bis hin zum couragierten Umgang mit Krankheit und Tod.

Wir laden Sie dazu ein, sich mit den eigenen Ängsten zu befassen und vielleicht dabei Ihren Mut neu zu entdecken! Und wer weiß: Womöglich sind Sie ja viel mutiger, als Sie dachten?

Liebe wird aus Mut gemacht

Ursi

Kennen Sie die Geschichte vom salomonischen Urteil?

Zwei Frauen traten vor König Salomo, den Herrscher über das Königreich Israel im 10. Jahrhundert vor Christus. Die beiden lebten im selben Haus und hatten mit Abstand von wenigen Tagen Babys geboren. Einer der Söhne war morgens leblos vorgefunden worden. Und nun behauptete die eine Mutter, die andere hätte ihr gesundes gegen das tote Kind vertauscht. Sie bestand darauf, zu erkennen, dass es sich bei dem dahingeschiedenen Sohn nicht um ihren handelte. Doch die andere Frau stritt das vehement ab. Die beiden zankten sich noch vor dem König erbittert.

Salomo befahl, ein Schwert zu holen, das Baby entzweizuschlagen und jeder Mutter eine Hälfte zu geben.

Eine der Frauen schrie daraufhin: »Bitte tötet das Kind nicht! Gebt es von mir aus ihr, aber verschont es!«

Die zweite wollte jedoch, dass keine von ihnen das Baby haben und es zerteilt werden sollte.

Also entschied König Salomo, das Kleine zu verschonen und es der Mutter zu geben, die aus Liebe sogar auf den Sohn verzichtet hätte. »Sie ist die Mutter«, urteilte er.

Diese Bibelgeschichte fußt vermutlich auf einer alten Wanderlegende, die ihren Ursprung in Indien hatte und sich von dort bis in den Vorderen Orient ausbreitete. Vordergründig geht es um die Weisheit des Königs, aber gleichzeitig erzählt sie auch davon, wie die Liebe eine Mutter stark genug macht, um ihr Kind zu beschützen. Sogar, wenn das bedeutet, den Mut zum Loslassen aufzubringen.

Storys, in denen Mütter (natürlich genauso Väter, aber in diesem Buch geht es ja in erster Linie um Frauen) aus Liebe mutig handeln, gibt es quer durch alle Jahrhunderte bis heute. Denken Sie nur an Bridgerton, die US-amerikanische Netflix-Serie (Romanvorlage: Julia Quinn)! Die frischverwitwete Lady Violet Bridgerton wird während qualvoller Schmerzen bei der schwierigen Geburt ihres jüngsten Kindes Hyacinth vor die Wahl gestellt, ob im Ernstfall sie oder das Baby gerettet werden soll. Eigentlich darf das nicht sie selbst entscheiden, sondern es wird ihr ältester Sohn Anthony, der neue Viscount, gefragt. Völlig überfordert verlangt der junge Mann: »Tun Sie, was sie sagt!«

Lady Bridgerton zögert keine Sekunde. Sie will lieber sterben, falls nur so ihr Baby gerettet werden kann. Es ist kein Spoiler, wenn ich verrate, dass zum Glück beide überleben, denn die Episode wird als Rückblick erzählt, und man hat zuvor Mutter und Tochter schon wohlauf gesehen.

Frauen, die mit ihrem Körper Pistolenkugeln abfangen, um einen geliebten Menschen zu beschützen, die sich dem Kidnapper freiwillig zum Tausch anbieten oder in brennende Häuser rennen, sind ein beliebtes Motiv in Büchern und Filmen. Denn immer, wenn so etwas passiert, weiß man: Hier ist große Liebe im Spiel.

Was geht in Müttern vor, die tatsächlich in solche Situationen geraten?

Ich selbst habe einmal erlebt, wie mein Hirn völlig auf Autopilot schaltete. Unser jüngerer Sohn Nils war drei oder vier Jahre alt, und ich glaubte in jenem Moment, er sei in ernsthafter Gefahr. Wir besuchten einen Mittelaltermarkt und schlenderten als Gruppe von Bude zu Bude. Da wir zu spät gekommen waren, begannen die Schausteller bereits einzupacken, und es war nicht mehr viel los. Irgendwann traten wir zum Stadttor hinaus, und wie ich das damals ständig tat, scannte ich die Umgebung, um sicherzugehen, dass sich meine zwei Lieblinge nach wie vor in unserer Nähe aufhielten. Plötzlich musste ich jedoch feststellen, dass Nils verschwunden war. Die Erkenntnis ging mit fürchterlichen Gefühlen einher, denn in solchen Situationen laufen im Kopfkino automatisch Horrorfilme ab: Jemand hat mein Kind geschnappt und in ein Auto gezerrt. Oder: Nils ist irgendwo hinuntergefallen und liegt jetzt leblos auf dem Straßenpflaster.

Mein Mann fand, wir sollten organisiert zur Suche ausschwärmen, aber bei mir hatte sich bereits der Schalter umgelegt. Völlig unfähig, rational zu denken oder auch nur zuzuhören, sprintete ich los. Nicht einmal an mein Handy dachte ich, das im Rucksack meines Mannes steckte. Mir war egal, ob ich die anderen nachher wiederfinden würde – ich wollte einfach nur Nils retten. Also rannte ich in die Richtung zurück, aus der wir gekommen waren, und konnte dabei kaum atmen. Als ich die schmale Hängebrücke erreicht hatte, die extra für dieses Event über den Stadtgraben gebaut worden war, empfand ich nichts von der Höhenangst, die mich auf dem Hinweg geplagt hatte. Ich hielt mich nicht einmal vernünftig fest, sondern stürzte wie von Sinnen darüber. Genauso unerschrocken und ohne Zögern hätte ich mich bestimmt auch auf einen Entführer geworfen, um mein Kind zu befreien. Natürlich gab es diesen gar nicht, und eine Rettungsaktion war nicht notwendig.

Zu unserem Glück waren die meisten Besucher schon nach Hause gegangen. Im Rummel eine Stunde zuvor hätte ich Nils vermutlich nicht so einfach gefunden. So aber entdeckte ich ihn sofort, wie er heulend an der Hand einer netten Frau hing, die gerade mit ihm quer über den Stadtplatz zur Polizei gehen wollte. Mit sich überschlagender Stimme schrie ich ihr hinterher. Als ich Nils in die Arme schloss, schluchzte ich vor Erleichterung so sehr, dass die Frau hervorpresste: »Ich muss jetzt auch gleich weinen.«

Unser Träumer Nils war direkt vor dem Stadttor stehen geblieben, um Schaustellern zuzuschauen, die gerade eine Hütte abbauten. Als er sich wieder nach uns umdrehte, waren wir schon durch das Tor verschwunden gewesen, und er sah uns nicht mehr. Daher rannte er den Weg zurück, um uns zu suchen.

Nachdem Nils wieder bei mir in Sicherheit war und wir zu unserer Gruppe zurückkehrten, legte sich übrigens Müdigkeit über mich – so bleiern, dass ich kaum noch einen Schritt vor den anderen setzen konnte. Ein von Mutterinstinkten gesteuerter Autopilot scheint viel Kraft zu kosten.

Dieser Selbstfahrmodus schaltet sich übrigens nicht nur bei Eltern ein: Die Tochter einer Bekannten sprang vor einen Zug, um ihren über alles geliebten Hund zu retten. Sie wurde erfasst, schwer verletzt und sitzt heute im Rollstuhl. Und in meinem Heimatort hechtete ein junger Mann impulsiv seinem besten Freund hinterher, um ihn aus dem reißenden Fluss zu retten. Beide ertranken.

Natürlich gehen solche von Liebe getriebenen Rettungsaktionen nicht immer schlecht aus, aber die Möglichkeit, sich selbst durch Kopflosigkeit zu gefährden, scheint groß.

Ein schönes Beispiel mit Happy End liefert meine Freundin Rena. Sie marschierte nämlich nachts allein durch den Wald, um ihren Mann zu retten. Die beiden hatten einen Urlaub in einer Hütte gebucht und verbrachten zwei Wochen in völliger Abgeschiedenheit. Eines Abends war Rena zu erschöpft, um noch einmal zum Pilzesammeln rauszugehen, also zog Tim ohne sie los. Als er nach Stunden nicht zurück war, ging Rena ihn suchen. Eigentlich fürchtete sie sich allein da draußen, aber die Vorstellung, dass ihm etwas passiert sein könnte, verlieh ihr den nötigen Mut.

»Ob ich mich selbst in Gefahr brachte, war mir völlig egal. Einfach in der Hütte zu sitzen und zu warten, wäre für mich niemals infrage gekommen«, erzählt sie.

Nur mit einer Taschenlampe ausgestattet, lief sie durchs Unterholz und rief seinen Namen. Irgendwann war die Batterie der Lampe leer, und Rena musste die Umgebung in der Dunkelheit weiter durchkämmen. Es dauerte dreieinhalb Stunden, bis sie Tim fand. Er war ausgerutscht und hatte sich das Bein so ungünstig an einem Ast aufgeschlitzt, dass er ohne Hilfe nicht hatte weitergehen können.

»Wie ich es geschafft habe, ist mir völlig schleierhaft, aber ich habe Tim auf mich gestützt in die Hütte gebracht. Als wir ankamen, dämmerte es bereits, also lief ich gleich weiter hinunter ins Tal, um Hilfe zu holen. Unter normalen Bedingungen hätte ich niemals all diese Kraft aufgebracht. Doch mir war klar, ich muss das jetzt schaffen. Außer mir war niemand da.«

Schließlich kam der Hubschrauber und brachte Renas Mann ins Krankenhaus. Er hatte viel Blut verloren, wurde aber schnell wieder gesund.

»Ich hatte die ganze Zeit vor Augen, was mit ihm passiert, falls ich ihn nicht finde. Und dann, wenn ich nicht rechtzeitig Hilfe hole. Ob ich mutig oder stark genug bin, kam mir gar nicht in den Sinn.«

Die Scham- und Empathieforscherin Brené Brown bestätigt übrigens Nenas Songzeile »Liebe wird aus Mut gemacht« (Lied »Irgendwie, irgendwo, irgendwann«, 1984). Denn sie sagt, dass man sich unerschrocken in seiner ganzen Verletzlichkeit sehen lassen muss, damit Intimität und Liebe überhaupt möglich ist.

Beim Aufschreiben all der Mutgeschichten in diesem Kapitel komme ich aber zu der Überzeugung, dass es auch umgekehrt ist: Mut wird oft aus Liebe gemacht. Denn gilt es, Gefahren von einem Herzensmenschen abzuwenden, denkt niemand von uns lange nach, sondern tut einfach, was getan werden muss. Dafür braucht man nicht einmal Anlauf zu nehmen – der Mutschub scheint dann ganz automatisch zu kommen.

Um es mit Bob Marleys Worten auszudrücken: »Du weißt nicht, wie stark du bist, bis stark zu sein die einzige Wahl ist, die du hast.«

Nichts macht mutiger als komplette Ahnungslosigkeit

Heike

Während meiner Kindheit und Jugend gab es noch keine Handys, kein Internet, kein Privatfernsehen. Wenn im Landkreis ein Verbrechen verübt wurde, was zum Glück nicht allzu häufig vorkam, stand das am nächsten Tag in der Zeitung. Passierte etwas Verstörendes am anderen Ende der Republik, bekam man das nur mit, wenn es so bedeutsam war, dass es in der Tagesschau oder in den Radionachrichten gemeldet wurde. Der Radius dessen, was man mitbekam, war kleiner, Schreckensmeldungen erreichten uns seltener. Mit anderen Worten: Die Welt, in der wir lebten, war zwar nicht heiler oder ungefährlicher als heute, wirkte aber so.

»Aber zum Abendessen seid ihr zurück!«

Das Gefühl, permanent in Gefahr zu schweben, war uns fremd, und den Eltern dieser Zeit ging es genauso. Niemand dachte sich etwas dabei, wenn Kinder nachmittags loszogen, um im Wald Hütten zu bauen, in Hinterhöfen Verstecken zu spielen, am Flussufer Steine ins Wasser zu werfen oder mit den Rädern über Feldwege zu brettern. Hauptsache, wir waren pünktlich zum Abendessen beziehungsweise vor Sonnenuntergang wieder zu Hause.

Einmal hielt ein Fremder mit dem Wagen in der Nähe unseres Spielplatzes und versuchte, meine Freundin und mich mit Süßigkeiten anzulocken. Natürlich wussten wir, dass es »böse Männer« gab und dieser womöglich einer davon war, deshalb liefen wir schnell weg. Besonders beunruhigt hat uns dieses Erlebnis allerdings nicht, und ich kann mich nicht mal dran erinnern, ob wir unseren Eltern davon erzählt haben.

Irgendwie gingen damals wohl alle davon aus, dass das Leben grundsätzlich ungefährlich war und uns schon nichts Schlimmes passieren würde.

Waren die Menschen seinerzeit also mutiger? Oder einfach nur ahnungsloser? Ich tippe auf Letzteres.

»Allein zum Spielplatz? Never!«

Als ich kurz vor der Jahrtausendwende selbst Mutter wurde, wehte bereits ein anderer Wind. Ich wollte meinen Sohn zwar nicht überbehüten, aber ihn im Grundschulalter mit Gleichaltrigen einfach losziehen zu lassen, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Was da alles hätte passieren können! Allein schon die viel befahrene Bundesstraße, an der wir wohnen, stellte eine große reale Gefahr dar, und der unbeschrankte Bahnübergang, den man überqueren musste, um zum Spielplatz zu kommen, nicht minder. Überall lauerten Risiken. Natürlich begleitete ich ihn dorthin, alles andere wäre mir nicht mutig, sondern unverantwortlich vorgekommen. Das lag nicht daran, dass ich überängstlich war, sondern diese Einstellung galt inzwischen als normal.

Mit der Zeit wurde mein Sohn natürlich unabhängiger, und einen Jugendlichen auf Schritt und Tritt zu überwachen, wäre wohl das Gegenteil davon, ihn zur Selbstständigkeit zu erziehen. Aber ich wollte immer wissen, was er vorhatte, mit wem er sich traf, mit welchem Verkehrsmittel er unterwegs sein würde und wer dann gegebenenfalls am Steuer saß. Vermutlich hat er mir nicht immer alles verraten, was wohl auch besser war, sonst hätte ich mich nur unnötig aufgeregt. Wie gesagt: Ahnungslosigkeit ist manchmal Gold wert.

Und zum Glück hatte er ja ein Handy. Wenn etwas passierte, konnte er uns jederzeit erreichen, und umgekehrt … durften wir immerhin hoffen, dass er ranging, wenn wir anriefen.

Eine Ortungsapp zu installieren, wäre mir allerdings nie in den Sinn gekommen. Das hätte ich als übergriffig empfunden. Ich weiß, viele Eltern tun das, um jederzeit kontrollieren zu können, wo sich ihr Nachwuchs aufhält, doch ich persönlich finde es besser, ein Kind loszulassen. Damals, als ich mit siebzehn per Interrail durch Europa reiste, wussten meine Eltern ja auch nicht, wo ich war – ich glaube, ich rief sie in den ganzen vier Wochen nur zwei Mal von irgendeiner Telefonzelle aus an. Im Nachhinein wurde mir erst klar, wie mutig es von ihnen war, mir das zu erlauben!

Früher war alles … gefährlicher?

Verreisen, ohne ständig erreichbar zu sein, wäre heute wohl ein Unding – die Gelassenheit früherer Jahrzehnte ist dahin. Das Leben kommt uns ganz und gar nicht sicher vor – das scheinen uns die furchtbaren Nachrichten aus aller Welt zu beweisen. Kinder und Jugendliche werden entführt, missbraucht, überfahren, vernachlässigt, gemobbt. Sie treffen dumme, lebensgefährliche Entscheidungen und nehmen Drogen, stürzen beim Selfiemachen ab, treiben hochriskante Sportarten, haben einen halsbrecherischen Fahrstil oder klettern auf Züge, wo sie in die Nähe von Oberleitungen geraten und einen tödlichen Stromschlag erleiden. Sie vertrauen den falschen Leuten, schließen ungesunde Freundschaften, gehen auf Komasaufpartys. Kurz: Ihr Leben hängt im Grunde ununterbrochen am seidenen Faden! Jedenfalls könnte man diesen Eindruck gewinnen, wenn man die Nachrichten verfolgt, die permanent auf allen Kanälen auf uns einprasseln.

Dabei passiert heute eher weniger als früher. Denn die Sicherheit, in der wir uns wähnten, war nur eine scheinbare.

Zur Erinnerung: In der »guten alten Zeit« gab es weder Fahrradhelme noch Sicherheitsgurte, die Menschen rauchten und tranken mehr, sie ernährten sich schlechter und atmeten mehr Feinstaub ein. Außerdem gab es weniger Impfungen, schlechtere Medikamente und noch nicht so ausgefeilte Operationsmethoden. Vom Kalten Krieg und Terrorismus ganz zu schweigen.

Tatsächlich lagen die Opferzahlen terroristischer Anschläge in den Siebzigern und Achtzigern deutlich über denen des letzten Vierteljahrhunderts. Auch wenn es über die Anschläge auf Züge in Madrid oder die Attentate in Paris mehr Sondersendungen gab – bei den damaligen Ereignissen in Bologna, Lockerbie oder auf dem Münchner Oktoberfest starben mehr als doppelt so viele Menschen. Hätten Sie das vermutet?

Die Kriminalitätsrate in Europa, Asien und vielen weiteren Ländern sinkt seit dem Jahrtausendwechsel ebenfalls kontinuierlich – auch wenn die öffentliche Diskussion einen anderen Eindruck vermittelt.

Erstaunlich, dass wir dennoch so mutlos geworden sind.

True Crime: Selig sind die Unwissenden

Ist also alles eine Frage der Wahrnehmung? Wenn es darum geht, ob man sich sicher fühlt oder in Gefahr schwebt, ist das häufig so. Ich habe es selbst erlebt:

Vor einigen Jahren trafen wir uns mit einer Gruppe von Freundinnen und Kolleginnen bei Ursi in Österreich. Wir verlebten ein paar schöne Tage miteinander, und viel zu früh kam der Abschied.

Während Ursi die anderen mit dem Auto zum Bahnhof brachte, blieben mir noch ein paar Stunden Zeit, denn ich hatte eine spätere Verbindung gebucht. Meine Sachen waren bereits gepackt, und ich beschloss, es mir draußen mit einem Buch auf der Gartenliege gemütlich zu machen, bis Ursi zurück war. Die Sonne schien, der Himmel war blau, die Vögel zwitscherten – Idylle pur.

Ich versank in der spannenden Geschichte des Romans und merkte überhaupt nicht, wie die Zeit verging. Hätte ich auf die Uhr gesehen, wäre mir aufgefallen, dass Ursi ungewöhnlich lange wegblieb – so weit war der Bahnhof doch gar nicht entfernt.

Umso erstaunter war ich, als Ursi irgendwann – vermutlich nach einer guten Stunde – ganz aufgeregt in den Garten stürmte, mich fest umarmte und erklärte, wie erleichtert sie doch sei, dass es mir gut ging.

Klar ging es mir gut, prächtig sogar – wieso auch nicht? Alles war wunderbar.

Tja, war es wohl nicht, wie ich dann von Ursi erfuhr: Als sie aus der Stadt zurückgekehrt war und in ihr Wohnviertel einbiegen wollte, hatte die Polizei dort alles abgeriegelt. Ein Sondereinsatzkommando – schwer bewaffnet und mit Helmen sowie schusssicheren Westen ausgestattet – hatte eine Straßensperre errichtet. Es war nämlich ein Notruf eingegangen, hier wäre ein bewaffneter Heckenschütze unterwegs.

Ursi, die ja wusste, dass ich im Garten lesen wollte, bekam furchtbare Angst und versuchte mich unzählige Male anzurufen, um mich zu warnen, doch mein Handy lag drinnen zum Aufladen. Und ich draußen – quasi auf dem Präsentierteller, das perfekte Opfer für einen schießwütigen Täter. Sie malte sich schon das Allerschlimmste aus, denn normalerweise hatte ich mein Handy immer griffbereit.

Umso erleichterter war sie, mich bei bester Gesundheit und unverletzt vorzufinden. Ich dagegen erschrak erst jetzt zutiefst: Da hatte ich mich also die ganze Zeit in größter Gefahr befunden?

Nicht ganz – der angebliche Heckenschütze entpuppte sich schließlich als alter Mann, der mit seinem Luftgewehr auf Vögel zielte. Es war also gar kein Amokläufer unterwegs gewesen …

Dennoch: Während Ursi endlich aufatmen konnte, nahm bei mir das Kopfkino Fahrt auf. Was wäre gewesen, wenn sie mich erreicht hätte? Ich wäre durchgedreht, definitiv! Hätte die Terrassentüren verrammelt, mich im Bad eingesperrt und zitternd um mein Leben gebangt. Das alles ist mir erspart geblieben – einfach dadurch, dass ich von nichts wusste.

Okay, ich war nie wirklich in Gefahr. Aber was, wenn der Heckenschütze echt gewesen wäre? Ich wagte kaum daran zu denken!

Letztendlich verbuchte ich das Ganze unter »Noch mal gut gegangen« und »Unfassbare Geschichte« – denn das ist sie wirklich, finden Sie nicht?

Je älter, desto risikobewusster

Zurück zu der Beobachtung, dass uns die Welt früher sicherer vorkam als heute, und der Frage, warum das so ist.

Einerseits liegt es wohl an der allgemeinen Stimmung damals und der Tatsache, dass uns weniger schlimme Nachrichten erreichten. Andererseits ist es aber auch eine Frage des Lebensalters.

Tatsache ist, dass junge Menschen häufiger verunglücken als ältere, weil ihre Sorglosigkeit zuweilen die Grenze zum Übermut überschreitet. In ihrem jugendlichen Leichtsinn halten sie sich für unbesiegbar und wagen mehr. Je älter wir werden, desto mehr wissen wir vom Leben und darüber, was alles passieren kann.

Es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit, Naivität und Unverantwortlichkeit. Aber auch zwischen Besonnenheit, Vorsicht und Mutlosigkeit.

Vermutlich ist es gut, dass junge Menschen unerschrockener sind als Erwachsene, denn sie erleben so viele Dinge zum ersten Mal, dass es schier unmöglich wäre, vor jedem neuen Schritt erst sämtliche Risiken abzuwägen. Sie müssen tagtäglich mutig sein.

Erfahrenere Menschen aber genauso, denn etwas trotz aller Bedenken und möglicher Konsequenzen zu wagen, erfordert nicht weniger Mut!

Nur nicht entmutigen lassen!

Eins ist sicher: Angst ist der größte Feind der Unbeschwertheit und der Zuversicht, und diese Angst nährt sich von beängstigenden Informationen.

Damit sind wir wieder bei der Nachrichtenflut über Tragödien, Katastrophen, Verbrechen und Übergriffe. Vor allem, wenn sie von den Medien sensationalisiert und aufgebauscht werden, um die Einschaltquoten zu steigern, schüren solche Meldungen Ängste und wecken Vorurteile – beispielsweise gegenüber Geflüchteten.

Was dazu führt, dass der Anblick eines Mannes mit dunklem Teint und langem schwarzem Bart bereits genügt, um einen Terroranschlag zu befürchten.

Wir sollten den Mut haben, auf das Gute im Menschen zu vertrauen. Denn die meisten sind eben keine potenziellen Attentäter, Entführer, Vergewaltiger oder Mörder.

Deshalb ist es besser, den Medienkonsum zu reduzieren, vor allem nicht ständig Nachrichten zu checken und Sondersendungen über Katastrophen und Attentate ganz abzuschalten, zumal darin mangels Fakten meist nur wild spekuliert wird.

Wäre es nicht wundervoll, wieder das herrliche Sicherheitsgefühl zurückzugewinnen, das früher unser Leben prägte? »Es wird uns schon nichts Schlimmes passieren.« Und sofort steigt der Mut.

Angst – was ist das eigentlich?

Ursi

Über Angst wurde schon viel geschrieben. Um den aktuellen Forschungsstand wiederzugeben, sind andere wesentlich kompetenter als wir. Heike und ich sind Autorinnen – keine Wissenschaftlerinnen oder Therapeutinnen. Vielleicht ist es ganz gut, es an dieser Stelle noch einmal zu betonen: Das Ziel dieses Buches ist in erster Linie, zu unterhalten. Wenn wir zusätzlich ein paar neue Informationen liefern und die eine oder andere Leserin ein wenig weiterbringen können, freut uns das natürlich. Sollten Sie jedoch ernsthaft Hilfe benötigen, weil das Thema Angst Sie an einem glücklichen Leben hindert, zögern Sie bitte nicht, sich diese zu suchen. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt ist dafür die erste Ansprechperson und weiß, was zu tun ist.

In diesem Kapitel möchte ich von einigen Fakten erzählen, die mir bei der Lektüre der Fachliteratur über Angst besonders interessant erschienen sind.

Was ist Angst?

Anders als die Umgangssprache unterscheidet die Psychologie zwischen Furcht und Angst. Die Furcht hat eine konkrete Gefahr zum Anlass. Viele fürchten sich spätestens, wenn der Arzt von Karies spricht, weil sie wissen, dass nun Bohren auf sie zukommt. Eine meiner Interviewpartnerinnen fürchtete sich vor ihrem Grundschullehrer, da er auch die kleinsten Vergehen stets drakonisch bestrafte. Beide Beispiele erzählen also von Situationen mit realen Bedrohungen und direkt daraus entstehenden Gefühlen.

Die Angst – im psychologischen Sinn – bleibt diffuser, kann aber massiv lebenseinschränkend wirken. Ihr liegt keine aktuelle Gefahr zugrunde, und doch bringt sie Menschen dazu, bestimmte Situationen zu vermeiden. Wenn Personen sich vor dem Überqueren einer intakten Brücke fürchten und deshalb riesige Umwege gehen oder dahinterliegende Orte komplett meiden, ist das so ein typischer Fall. Oft existieren Ängste mit der Zeit losgelöst von einem Erlebnis, das ursprünglich vielleicht tatsächlich riskant war. Viele Betroffene von Hundeangst erzählen zum Beispiel von einer erschreckenden Vierbeiner-Attacke in ihrer Kindheit – und für einen kleinen Stöpsel reicht da unvermutetes Bellen oder Anspringen. Mitunter wurden aber sogar echte Beißattacken erlebt. Dass sie sich jetzt aber auch vor einem uralten, zahnlosen Handtaschen-Hündchen gruseln, entbehrt jeglicher realen Bedrohung.

Wichtig ist, zu verstehen, dass die Angst (und ich wechsele jetzt wieder zu der allgemein gängigen Verwendung der Begriffe – Furcht und Angst als Synonyme) biologisch betrachtet eine sinnvolle Reaktion ist. Ohne sie wäre die Menschheit vermutlich ausgestorben. Würde sie uns nämlich nicht davor bewahren, es unbekümmert mit wilden Tieren – oder dem Straßenverkehr – aufzunehmen, hätten wir keine Lebenserwartung von rund achtzig Jahren. Angst ist also grundsätzlich hilfreich, denn sie liefert uns wichtige Informationen. Stehe ich als ungeübte Skifahrerin vor einem Steilhang, signalisiert mir meine Furcht zu Recht, dass die Abfahrt ins Auge gehen könnte. Sie bewahrt mich sozusagen vor Leichtsinn.

Zusätzlich aktiviert Angst körperliche und psychische Kräfte. Angeborene Programme regeln Herzrate, Blutdruck und Atemfrequenz nach oben, wodurch die Muskeln optimal mit Energie versorgt werden. Kämpfen oder fliehen war unseren Ahnen dadurch besser möglich. Auch die Aufmerksamkeit wird bei Gefahr gesteigert. Darüber hinaus erhöht sich die Bereitschaft bestimmter Immunreaktionen, um für eine Verletzung und die damit einhergehende Bakterieninvasion gewappnet zu sein. Alle in der momentanen Bedrohung unwichtigen Körperfunktionen – wie zum Beispiel die Darmtätigkeit – werden jedoch heruntergefahren.

Und diese ganze biologische Hightech-Software hat zusätzlich sogar eine Exitstrategie eingebaut: Bei überfordernder Angst kippt die Aktivierung, und unser Gehirn blockiert. Dann geht nur noch Totstellen.

Was ist eine Angsterkrankung?

Angst per se ist keine Erkrankung. Problematisch wird sie erst dann, wenn sie sich verselbstständigt. Dann kann sie das Leben stark beeinträchtigen und quälende, von Bedrohungen losgelöste Symptome verursachen.

Unser Gehirn ist leider ausgesprochen schlecht darin, zu erkennen, ob eine Situation real ist oder nicht. Dafür wollen Sie ein Beispiel? Denken Sie doch bitte einfach mal an eine Zitrone! Stellen Sie sich vor, wie Sie sie aufschneiden, daran riechen, sie dann an den Mund führen und am Saft saugen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie gerade gespürt haben, wie die Drüsen unter der Zunge Speichel ausgestoßen haben. Und das, obwohl weit und breit keine Zitrone zu sehen oder schmecken ist, stimmt’s? Genauso funktioniert das auch bei Gefühlen. Beobachten wir etwas Trauriges im Fernsehen, kommen uns die Tränen, obwohl wir gemütlich auf dem Sofa sitzen, Chips futtern und im Grunde wissen, dass nichts im Film echt ist. Dasselbe passiert bei Ängsten: Menschen fürchten sich, ohne in Gefahr zu sein. Rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung leidet an so einer Angststörung. Sie ist somit die häufigste psychische Erkrankung überhaupt.

Doch wie kommt es dazu? Unser aller Lebensstil bewirkt, dass permanent Stresshormone wie Cortisol ausgeschüttet werden, die dann zu einer Flut von körperlichen Symptomen führen. Denn unsere Gehirne verwechseln den Druck, den berufliche Herausforderungen mit sich bringen, den Clinch, den wir mit den Familienmitgliedern haben, oder das Nachrichtenbombardement auf den Handys mit realen Bedrohungen und fahren das ganze oben beschriebene Programm auf. Das ist auf Dauer nicht nur sehr erschöpfend, sondern führt gern auch zu unerklärlichen Angstzuständen. Denn es ist nicht nur die Furcht für körperliche Reaktionen verantwortlich, sondern es passiert auch umgekehrt: Der physische Stresszustand kann psychische Konsequenzen haben. Gar nicht selten gipfelt so etwas dann in Panikattacken.

Der amerikanische Psychiater Donald Franklin Klein (1928–2019) wurde durch seine Arbeit zu Angststörungen berühmt. In den Achtziger- und Neunzigerjahren war er Professor an der Columbia-Universität in New York und forschte mit Menschen, die unter Panikanfällen litten. Und er stellte genau das fest: Solche Attacken sind biologisch auslösbar. Die Patientinnen und Patienten bekamen eine Infusion mit Natriumlactat, was – anders als die Placebos in der Kontrollgruppe – eine Panik auslöste. In weiterer Folge konnte er zweierlei beweisen: zum einen, dass Angstsymptome keine Bedrohung brauchen, um aufzutauchen. Und zusätzlich, dass Medikamente tatsächlich chemisch helfen können.

Sind manche Menschen ängstlicher als andere?

Der Entwicklungspsychologe Jerome Kagan (1929–2021) forschte an der Harvard-Universität vor allem zum Thema Temperamente und Charaktereigenschaften. Zum Beispiel führte er ein Experiment mit 400 Babys durch. In einem Raum wurden die wenige Monate alten Kinder mit verschiedenen unangenehmen Reizen allein gelassen. Gruselige Stimmen, platzende Ballone, Saures auf der Zunge und grelles Spielzeug – das alles löste bei den meisten Babys nur Neugier aus. Doch rund zwanzig Prozent der Kinder reagierten mit Stress und brüllten. Dass diese High Reactives