10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

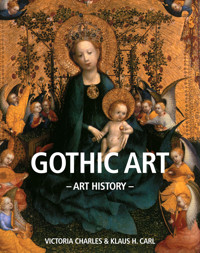

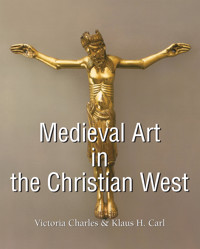

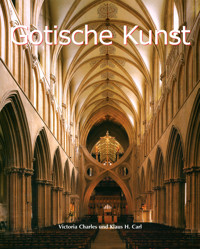

Die Kunst der Gotik findet ihre Wurzeln in der kraftvollen Architektur der Kathedralen Nordfrankreichs. Es handelt sich um eine mittelalterliche Kunstbewegung, die sich in Europa über mehr als 200 Jahre erstreckte. Die Architekten wandten sich von den runden Formen der Romanischen Kunst ab und begannen, Strebebögen und Spitzbögen einzusetzen, um die Kathedralen für das Tageslicht zu öffnen. Die Epoche der Gotik war durch tief greifende wirtschaftliche und soziale Veränderungen gekennzeichnet und brachte darüber hinaus eine neue Ikonographie hervor. An Stelle der angsterfüllten, dunklen Iconographie der Romantischen Epoche trat die Verherrlichung der Heiligen Jungfrau. Die sich auf alle Kunstzweige, die Architektur, die Bildhauerei, die Malerei etc. erstreckende gotische Kunst machte schließlich de italienischen Renaissance Platz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Autoren: Victoria Charles und Klaus H. Carl

Layout:

Baseline Co. Ltd

61A-63A Vo Van Tan Street

4. Etage

Distrikt 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© Parkstone Press International, New York, USA

© Confidential Concepts, Worldwide, USA

Weltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen.

Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

Victoria Charles und Klaus H. Carl

Inhalt

Einleitung

Architektur

Das System der gotischen Baukunst

Die Baudenkmäler des gotischen Stils

Die Gotik in Frankreich

Die Gotik in England

Die Gotik in Deutschland und in Österreich

Die Gotik in Italien

Die Gotik in Belgien und den Niederlanden

Die Gotik in den skandinavischen Ländern

Die Gotik der Iberischen Halbinsel

Malerei

Deutschland

Belgien und Niederlande

Italien

Spanien

Skulptur

Die Skulptur in Italien

Die Skulptur in England

Die Skulptur in Deutschland

Die Skulptur in Frankreich

Die Grabmalskulptur

Schluss

Bibliographie

1. Jan van Eyck, Heilige Barbara, 1437.

Silberstift auf Papier, 31x18cm.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,

Antwerpen (Belgien).

Einleitung

Der Beginn der Gotik lässt sich nicht genau datieren, er liegt etwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts und löste allmählich die Romanik ab. Genauso wenig lässt sich auch ihr Ende definieren, es fällt zusammen mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts. „Gotisch“, in der Übersetzung so viel wie „barbarisch“, nannte später der italienische Maler, Baumeister und Schriftsteller Giorgio Vasari jene neue Bauweise, die über die Alpen nach Italien gekommen war und die, so sehr sich die Italiener auch dagegen wehrten, bald ihren aus der Antike entwickelten romanischen Stil zumindest äußerlich verdrängen sollte. Überwiegend deutsche Steinmetze und Werkmeister waren die Verbreiter dieses neuen Stils, und dass „deutsch“ und „gotisch“ dasselbe bedeutete, war den Italienern aus den Einfällen und Plünderungszügen der Ost- und Westgoten und der langen Zeit ihrer Herrschaft in Italien in allzu lebendiger Erinnerung geblieben. So wie aber der romanische Stil eigentlich ein deutscher Stil ist, so ist der gotische Stil schließlich französischen Ursprungs, denn die Grundlagen der gotischen Baukunst haben sich zuerst im nördlichen Teil Frankreichs, etwa in der Gegend um Paris, entwickelt.

Mit ihrer letzten Ausbildung und Kraftentfaltung hat die Gotik in den Domen und Münstern von Köln, Ulm, Freiburg, Straßburg, Regensburg und Wien allerdings das höchste Maß an künstlerischer Gestaltung erreicht, deren die gotische Baukunst fähig war. Auf dieser Stufe angekommen, war es mit ihrer Antriebskraft aber auch zu Ende. Nach einem zur höchsten Vollendung gebrachten System lassen sich da, wo Mittel und Neigung vorhanden sind, so viele gotische Kirchen herstellen, wie man zu benötigen meint. Aber neue Gebilde können aus diesem fest gefügten, lückenlosen, keinen Ansatz zur Weiterentwicklung bietenden System nicht mehr entstehen. Während der romanische Stil noch in den letzten Zeiten seiner Herrschaft eine große Frische und Wandlungsfähigkeit offenbarte, hatte sich der gotische Stil bis zu greisenhaftem Verfall überlebt. An den Werken aus der Zeit seiner höchsten Vollendung ist die vollkommen harmonische Verbindung zwischen der Kühnheit der vor keinem Hindernis zurückschreckenden Phantasie und der klugen Berechnung des praktisch abwägenden Verstandes zu loben. Das künstlerische Empfinden wird aber mehr durch die Schöpfungen der Frühgotik angeregt, in denen der Mut der Entdecker und Erfinder seine ersten stürmischen Versuche machte. Auch in der darauf folgenden Zeit erweckt das Unregelmäßige, das rein Malerische an gotischen Bauten, insbesondere der Reichtum plastischen Dekors, wie ihn viele Bauwerke in Frankreich, England, Spanien und Italien zeigen, ein lebhafteres Interesse als die perfekte, aber kalte Regelmäßigkeit jener die höchste Vollkommenheit der gotischen Baukunst darstellenden Bauten.

Die flammende Begeisterung, mit der der junge Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe in Straßburg und nach ihm die Romantiker zu den majestätischen, als die höchsten des Kunstgeists gefeierten Schöpfungen der Gotik aufblickten, ist einer kühleren Betrachtungsweise gewichen, seitdem die Forschung den Ursprung der Gotik in Frankreich nachgewiesen und urkundliche Zeugnisse dafür vorgelegt hat. Es erwies sich, dass nicht nur französische Baumeister ins Ausland berufen wurden, um dort die neue Bauweise einzuführen, sondern dass deutsche Baumeister und Steinmetze auch nach Frankreich und insbesondere nach Paris gingen, als sich dort seit dem Ende des 11. Jahrhunderts dieselben Kulturbedingungen herausbildeten, denen der gotische Baustil in Frankreich seine Entstehung und Ausbildung zum größten Teil verdankt.

Die wichtigste dieser neuen Kulturbedingungen war das Erstarken des Bürgertums und das damit verbundene Aufblühen der Städte. Das Bürgertum suchte nach einem Ausdruck seiner Wohlhabenheit und seiner darauf gegründeten Machtfülle und fand ihn in dem Bau hochragender Gotteshäuser, die von der Blüte und Größe einer Stadt weithin zeugen sollten. Wie das französische Wesen in höfischer Sitte und ritterlicher Galanterie, in der Tracht wie in der Sprache und selbst in der Dichtung allmählich die gesamte Kultur Europas durchdrang, kam auch die gotische Baukunst in allen Ländern zur Entfaltung, in denen die französische Kultur Eingang gefunden hatte. Sie entsprach einerseits dem Drang nach jener Machtentfaltung der Städte, andererseits aber auch dem praktischen Bedürfnis, das bei ihrem ständigen Wachstum nach hellen, möglichst geräumigen Kirchen verlangte. Dazu kam noch ein religiöser Grund: die tiefe, die sittliche Grundlage des mittelalterlichen Menschen bildende Frömmigkeit und die Sehnsucht nach den Seligkeiten des Himmels, die sich äußerlich in den zum Himmel strebenden Türmen und in den die Deckengewölbe des Inneren zu einer Schwindel erregenden Höhe hebenden Pfeilergebilden kundtat.

2. Ugolino di Vieri,Reliquiar des Corporale von Bolsena, Duomo, Orvieto (Italien), 1337-1338.

Emailliertes vergoldetes Silber, H: 139cm. In situ.

3. Westfassade, Kathedrale Notre-Dame, Laon (Frankreich),

4. Villard de Honnecourt, Skizze des Glockenturms der Kathedrale von Laon, ca. 1230-1240.

Tinte auf Pergament.Bibliothèque nationale

de France, Paris (Frankreich).

Der gotische Baustil ist nicht in einem Guss entstanden, sondern hat sich erst allmählich zu einem System entwickelt. Der Kunst- und Baustil der Gotik, der in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts unmittelbar auf die vollendete Entfaltung des Romanischen folgte und zum Teil sogar gleichzeitig mit ihm auftrat, knüpfte zunächst an das System der gewölbten Basilika, wie sie sich in der romanischen Periode entwickelt hatte, an. Der Grundplan der kirchlichen Monumente, die Hauptdisposition der Räume bleibt im Wesentlichen dieselbe. Nur in der Architektur ist der gotische Stil klar abgrenzbar. In der Skulptur und in der Malerei ist eine solche klare Abgrenzung nicht möglich. Seine einzelnen Schöpfungen tragen demnach auch einen durch die Zeitenfolge bestimmten mannigfachen Charakter. Man unterscheidet zwischen früh-, hoch- und spätgotischen Bauten, zwischen denen die Bauten der höchsten Vollendung in der Mitte stehen. Zeitlich liegt die Frühgotik in Frankreich in den Jahren zwischen 1140 und 1200, die Hochgotik zwischen 1200 und 1350 und die Spätgotik in den Jahren 1350 bis 1520, während sie in Italien erst um 1200 beginnt. In England setzt man das so genannte „Early English“ mit 1170 bis 1250 an, das als charakteristisches Merkmal den schmalen Spitzbogen (Lancetbogen) zeigt, gefolgt von der Hochgotik in den Jahren 1250 bis 1350. Der wiederum folgt das Flamboyant oder Perpendicular zwischen 1350 und etwa 1550. In Deutschland findet die Frühgotik in der kurzen Spanne von 1220 bis 1250 statt, der dann die Hochgotik von 1250 bis 1350 und die Spätgotik von 1350 bis 1530 folgen.

5. Apsis, Kathedrale Saint-Pierre, Beauvais (Frankreich), 1225 begonnen und 1284 und 1573

Architektur

Das System der gotischen Baukunst

Der Spitzbogen, nach dem man den gotischen Baustil auch Spitzbogenstil genannt hat, ist nur das auffälligste seiner äußerlichen Merkmale. Die eigentliche Grundlage seiner Entwicklung ist die neue Art der Deckenwölbung, die allmählich die romanische Bauweise völlig umgestaltete und dem Massenbau den Gliederbau gegenüberstellte, aus dem als letzte Konsequenz das Strebensystem erwuchs, das auch den kühnsten Gebilden der baukünstlerischen Phantasie nach außen hin das Aussehen vollkommener Standfestigkeit und Sicherheit gab.

Das Kreuzgewölbe steigt zwischen spitz zulaufenden Gurtbogen empor, das in durch diagonale, im Scheitelpunkt der Wölbung durch einen Schlussstein zusammengefasste Rippen gegliedert ist. Da diese Rippen aus Stein hergestellt wurden, brauchten die Gewölbekappen zwischen ihnen und den Gurtbögen nur leicht ausgemauert zu werden. Ursprünglich also von höchster konstruktiver Bedeutung, wurden die Rippen im Verlauf der Entwicklung der Gotik Gegenstände des dekorativen Spiels, indem man ihre Zahl auf drei und vier erhöhte. Dadurch entstanden zunächst sechs- oder achtteilige Gewölbe. Schließlich wurden die Gewölbekappen mit so vielen Rippen überzogen, dass daraus die Form des Stern-, des Netz- und schließlich des Fächergewölbes mit tief herabhängenden Schlusssteinen entstand, die besonders in der englischen Gotik mit dem reichen Aufwand einer üppigen Phantasie ausgebildet wurde.

6. Girart de Roussillon,Chanson de Geste: Baustelle, 2. Hälfte des 15.

Jhdts. Nationalbibliothek, Wien (Österreich).

7. Westfassade, Kathedrale Notre-Dame, Senlis (Frankreich),

8. Das Parement de Narbonne (Altarbehang), ca.1375. Tinte auf Seide, 77 x 286 cm.

Musée du Louvre, Paris (Frankreich).

9. Wandelgang, Kirche von Saint-Denis (alte benediktinische Abteikirche),

10. Westfassade, Kirche von Saint-Denis (alte benediktinische Abteikirche), Saint-Denis (Frankreich), vor 1140. In situ.

Die Einführung des naturalistisch behandelten Laubwerks in die erstarrte Formensprache der mittelalterlichen Ornamentik muss ebenfalls zu den wesentlichen Neuerungen des gotischen Stils gezählt werden, die sich als sehr fruchtbar erwiesen und später auch wieder zu einer Auffrischung des an dem unablässigen Studium der Antike verknöcherten Ornamentstils geführt haben. Die allgemeine Freude an der Natur, die unter dem Einfluss des höfischen Minnesangs und der bürgerlichen Lehrdichtung in den Herzen der mittelalterlichen Menschen geweckt worden war, fand ihren Widerhall auch bei den Steinmetzen, die die Fertigkeit ihrer Meißel und Schlegel in der Nachahmung heimischer Blatt- und Pflanzengebilde erproben wollten. Zu Eichen- und Efeublättern, Ahorn- und Weinlaub kamen noch einige der den Steinmetzen am meisten zusagende Blumen. Dieser durch Bemalung nach der als Vorbild dienenden Natur noch verfeinerte Laub- und Pflanzenschmuck breitete sich nicht nur über die Kapitelle, sondern auch über Gesimse, Portalwandungen und eingerahmte leere Flächen aus. Im Verlauf der Entwicklung des gotischen Stils reduzierte sich aber das Naturstudium. Die einmal erworbenen Zierformen wurden gedankenlos wiederholt, und schließlich wurden die Knollen und Knospen nur noch so schematisch gestaltet, dass die Erinnerung an ihr unmittelbar aus der Natur geschöpftes Vorbild bald völlig verblasst war.

11. Grundriss der Kathedrale Notre-Dame, Paris (Frankreich).

Weniger einschneidend und umwälzend als im Aufbau sind die Veränderungen, die die gotische Baukunst in der Grundrissbildung der Kirchen hervorgerufen hat. Sie hat von ihrer Vorgängerin die Grundform der Basilika übernommen und nur in Einzelheiten weiter ausgestaltet. Der kreuzförmige Grundriss war die Regel, nur traten die Arme des Querschiffs nicht immer über die Seitenmauern des Langhauses hinaus, und in der Zeit der Spätgotik wurde auf die Anlage eines Querschiffs sogar oft verzichtet. Das Langhaus war meistens dreischiffig, in der höchsten Entwicklungsstufe des gotischen Stils fünfschiffig. Diese Entwicklungsstufe wird am besten durch den Kölner Dom veranschaulicht.

12. Westfassade, Kathedrale Notre-Dame,

13. Chor, Kathedrale Notre-Dame,

14. „Annenportals“, Westfassade von Notre-Dame, Paris (Frankreich), vor 1148. In situ.

Wenn ein gotischer Kirchenbau so weit fortgeschritten war, dass das Langhaus seinen Abschluss durch eine Fassade verlangte, wurde der auch unter den ungünstigsten äußeren Verhältnissen nicht weichende künstlerische Trieb wieder lebendig. Die Absicht, einem Gotteshaus durch ein mächtig aufstrebendes Türmepaar oder durch einen einzelnen, aber dann umso größeren Turmriesen seine höchste Vollendung zu geben, haben sicher alle Baumeister der gotischen Zeit gehabt. Aber es ist nicht allen beschieden gewesen, ihren ursprünglichen Baugedanken selbst ausführen zu können oder doch ausgeführt zu sehen. Während der langwierigen Arbeit an den Türmen, die sich von einem Künstlergeschlecht zum nächsten hinzog, wurde deren Gang umso schleppender, je mehr der Eifer der frommen Spender nachließ und sich die Baulust besonders ab der Mitte des 16. Jahrhunderts anderen Zielen zuwandte. Der Nachfolger suchte in der Leitung der Bauhütte immer seinen Vorgänger zu übertrumpfen, unbekümmert um den Zusammenhang mit dem wohlerwogenen Organismus der Fassade, den der Verfasser des ersten Plans konzipiert hatte. Das bekannteste Beispiel für diese Egozentrik selbstgefälliger Baukünstler, die die künstlerische Einheit ihrem Ehrgeiz opferten, ist der Dom im französischen Straßburg. Sein allein ausgeführter nördlicher Turm steht in schroffem Gegensatz zur Fassade. Für sich allein betrachtet ist er aber ein Kunstwerk, das niemand zu Gunsten vollendeter Regelmäßigkeit des Ausbaus missen möchte.

15. Sainte-Chapelle (alte königliche Palastkapelle), Paris (Frankreich), 1241/1244-1248. In situ.