10,99 €

Mehr erfahren.

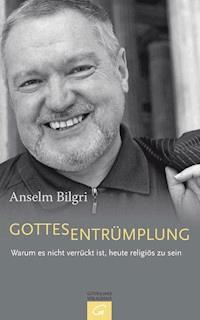

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Von der Kunst religiöser Lebensführung – Das Lebensbuch für moderne Menschen

- Von der wahren Lebenskraft des Christentums

- Warum eine 2.000 Jahre alte Religion hochmodern ist

- Das neue Buch von Bestsellerautor Anselm Bilgri, ehemaliger Prior des Klosters Andechs

Die Religiosität der Menschen ist ungebrochen, ihre Kirchlichkeit hingegen nimmt rapide ab. Warum? Oder anders gefragt: Worin besteht denn der »Anwendernutzen«, die Lebensdienlichkeit des Christentums?

Anselm Bilgri, auch nach seinem Ordensaustritt Christ mit Leib und Seele und »Gratwanderer zwischen Kirche und Welt«, macht in diesem Buch die Mythen und Lehren, den Kult und die Ethik des Christentums für den modernen Menschen unserer säkularen Gesellschaft im Sinne einer »rettenden Übersetzung« (Jürgen Habermas) erfahrbar – mit Sinn stiftenden Vorschlägen, wie die traditionellen Glaubensaussagen interpretiert und vereinfacht werden können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen

Fratribus, sociis, amicis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Die letzten sieben Jahre meiner Zeit als Prior von Kloster Andechs und damit meines Mönchslebens habe ich einen monatlichen Bibelabend angeboten, der dann von 50 bis 100 interessierten Menschen überwiegend aus der Umgebung des Klosters besucht wurde. Ich schreibe bewusst: »interessierte Menschen« – und nicht Gläubige bzw. Gemeindemitglieder oder Katholiken. Mir war gerade als Ordensgeistlicher klargeworden, dass ein Kloster von vielen Menschen aufgesucht wird, die man landläufig als Ungläubige bezeichnet, die aber besser als Zweifelnde oder noch besser als Suchende angesprochen werden sollten. Die Form meines Bibelabends unterschied sich auch von dem, was in den Pfarreien normalerweise unter diesem Titel geboten wird. Entweder sind es ausgedehnte Katechesen, also Religionsstunden, oder – noch schlimmer – langatmige Predigten oder die so beliebten Stunden des Bibelteilens, bei dem jeder Teilnehmer – im Stuhlkreis sitzend – seine eigenen Assoziationen zu bestimmten Texten der Bibel mitteilt. Das, was sich als die mir gemäße Form herausstellte (die auch von den Menschen, die regelmäßig kamen, angenommen wurde), war eher eine eineinhalbstündige Vorlesung in Exegese. Passend zur jeweiligen Kirchenjahreszeit befasste ich mich mit den vorgesehenen Bibeltexten, aber auch thematische Themen wurden behandelt wie der biblische Schöpfungsbericht oder die Wunder Jesu in den Evangelien. Wir lasen auch einzelne Psalmen, ganze Briefe des Apostels Paulus oder die Offenbarung des Johannes. Erwachsen war die Idee dazu aus den Lektorenkursen, die ich hielt und bei denen ich den Vorlesern im Gottesdienst immer von der Verpflichtung sprach, sich eingehend mit der Bibel zu beschäftigen. Wenn die Kirche das von ihren engagierten Laien erwartete, musste sie die Gelegenheit dazu aber auch – möglichst vor Ort – anbieten. Natürlich hatte ich vorher schon 25 Jahre lang Sonntag für Sonntag oft für zwei verschiedene Personenkreise – Kinder oder Krankenhauspatienten – meine Predigten vorbereitet. Dazu benutzte ich nicht nur den griechischen Originaltext des Neuen Testamentes, sondern auch die einschlägigen Kommentare zur Bibel, die in einer Klosterbibliothek vermutlich vollständiger zur Verfügung stehen als in einem Pfarrhaus. Dieses Handwerkszeug half mir auch bei der Vorbereitung der Bibelabende.

Ein zweites Motiv, solche Abende anzubieten, hatte mich schon vorher jahrelang umgetrieben. Und das war eigentlich das Entscheidende. Mich beschäftigte zunehmend die Frage: Warum gelingt es uns, den Kirchenfunktionären, also den Pfarrern, Religionslehrern, Pastoralreferenten, Mönchen und Nonnen nicht, die Botschaft des Christentums als das Evangelium zu verkünden. Evangelium ist ja ein ursprünglich griechisches Wort und heißt: Frohe Botschaft, oder wie sich eine neue Übersetzung der Bibel in heutigem Deutsch nennt: Gute Nachricht. Es handelt sich also um eine Mitteilung, oder um es in der heutigen Umgangssprache auszudrücken, um eine message, die die Menschen, die sie hören und vielleicht sogar annehmen, froh machen sollte. Warum jedoch tut sie das nur in den seltensten Fällen?

Gerade wenn man sich mit dem Neuen Testament beschäftigt, stellt sich einem die Frage, warum sich die Botschaft des Christentums in solch horrender Geschwindigkeit ausbreiten konnte, dass sich Paulus schon im Jahr 50 unserer Zeitrechnung einen Brief an die Christengemeinde in der Hauptstadt der damaligen Welt, in Rom, zu schreiben veranlasst sah? Was war an dieser jüdischen Sekte der christianoi, der Anhänger des Jesus aus Nazareth, den seine Jünger Christus, Messias, den erwarteten Retter, Heiland nannten? Dreihundert Jahre später war die Christenheit schon derart erstarkt – man nimmt an, dass etwa 20 % der Bevölkerung des römischen Reiches getauft waren –, dass Kaiser Konstantin den Entschluss fassen konnte, mit Hilfe dieser neuen Religion die Einheit seiner Regentschaft zu festigen. Eine ungeheure, für uns nicht mehr vorstellbare Anziehungskraft und Begeisterung muss von dieser Glaubensgemeinschaft ausgegangen sein, dass ihr trotz Anfeindungen und Verdächtigungen, ja sogar Verfolgungen die Menschen in Strömen zuliefen. War es wirklich nur spätrömische Dekadenz, die die Völker des weltumspannenden Imperiums reif für die Botschaft Jesu werden ließ, die bei den Gelehrten der Griechen und Römer anfänglich nur Verachtung und Spott hervorrief? Worin bestand der Anwendernutzen für die Menschen der damaligen Zeit? Oder, wenn das ökonomisch geprägte Wort nicht gefällt, was machte die Lebensdienlichkeit dieser Lebenseinstellung aus? Sie muss den Menschen eine bessere Antwort auf das gegeben haben, was wir modern die Frage nach dem Sinn nennen. Auch uns Heutige treibt ja die Frage nach dem Sinn des Lebens um. Wozu sind wir auf der Welt? Wie ist sie entstanden? Wo geht die Reise des Universums, aber auch jedes einzelnen Individuums hin? Wie gestalten wir optimal das Zusammenleben der Menschen? Wie gelingt die Balance im Leben? Gibt es ein Jenseits? Was geschieht beim Sterben eines Menschen? Ist dann alles aus? Oder bleibt etwas für immer? Diese Fragen haben die Menschen der Antike bewegt, sie bewegen auch uns. Können wir das Begeisternde und Befriedigende, weil Befriedende und Befreiende des christlichen Glaubens wieder entdecken, oder müssen wir es erst vom Staub der Jahrhunderte und der Asche des erloschenen Feuers befreien, die sich in den vergangenen zweitausend Jahren wie versteinernde Lava auf das Vulkanfeuer der christlichen Botschaft gelegt haben? Wie kann diese Lehre, dieser neue Weg auch für uns und unsere Lebensgestaltung hilfreich sein?

Ein Drittes war es, was mich zur Beantwortung dieser Fragen bewegte. Ich hatte in München ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium besucht. Nicht weil ich dafür besonders begabt gewesen wäre – im Abitur waren die beiden Hauptfächer Mathe und Physik sogar meine schwächsten –, sondern allein deshalb, weil diese Oberrealschule, wie sie zu Beginn noch hieß, am nächsten bei unserer Wohnung gelegen war. Dort jedenfalls habe ich naturwissenschaftliches Denken kennen und schätzen gelernt. Es war das Normalste von der Welt. Alle meine Lehrer und wir Schüler dachten so. Selbstverständlich waren mir im Geographieunterricht das Alter der Erde, im Physikunterricht die Entstehung des Universums vor Milliarden von Jahren, in Biologie die Vererbungslehre von Mendel und die Evolutionstheorie von Darwin vermittelt worden. Mathematik, Physik und Chemie zeigten uns, dass alle Gesetzmäßigkeit in Zahlen und Formeln darstellbar war und nichts auf dieser Welt geschah, das diesen Gesetzen widersprach – bis neue Naturgesetze gefunden wurden, die die alten außer Kraft setzten. Parallel zur Schule entwickelte sich meine religiöse Sozialisation. Obwohl meine Eltern und Großeltern keine praktizierenden Katholiken waren, hatte ich, vermittelt durch eine fromme und kirchlich sehr konservative Großtante, Kirche und Frömmigkeit – heute würde ich wohl Spiritualität dazu sagen – als anziehend kennengelernt. Dies entwickelte sich bis zum Entschluss, Theologie zu studieren, Priester und schließlich Benediktinermönch zu werden. Damals war es für mich kein Problem, sozusagen in zwei Parallelwelten zu leben. Hier die selbstverständliche naturwissenschaftliche Prägung durch die Schule, das Wissen um die Gesetze der Schwerkraft und der Trägheit, die Einstein’sche Relativitätstheorie und Heisenbergs Unschärferelation, was mich alle technischen Entwicklungen nutzen ließ (vom Auto bis zum PC) – und dort die Welt der Religion mit dem Glauben an die Dreifaltigkeit, die Gottessohnschaft Jesu samt Jungfrauengeburt, seine im Neuen Testament geschilderten Wunder, Auferstehung und Himmelfahrt, die reale Gegenwart Christi im Brot der Eucharistie, Himmel und Hölle nach dem Tod. Auch die Gebote und Weisungen der Kirche für ein christliches Leben bereiteten mir weniger Schwierigkeiten als meinen Altersgenossen: der sonntägliche Kirchgang etwa oder die Hochschätzung einer solch altmodisch anmutenden Tugend wie der Keuschheit. So eigenartig es klingen mag: Erst lange nach meinem Studium und während meiner Zeit als Cellerar, d.h. als Wirtschaftsleiter des Klosters, ist mir die Kluft zwischen modernem Leben und kirchlichem Glauben immer bewusster geworden. Meine verschiedenen Aufgaben als Seelsorger – Jugendpfarrer in den Münchner Altstadtpfarreien, Bauernpfarrer im Dorf Machtlfing bei Andechs und Wallfahrtsdirektor auf Bayerns Heiligem Berg – haben mich geerdet, was die tatsächlichen Probleme der Menschen waren. Damals ging mir schon die später gehörte Formulierung des ungemein anregenden Theologen Eugen Biser auf: Die Kirche beantwortet Fragen, die die Menschen gar nicht haben, und auf deren wirkliche Fragen gibt sie wenig hilfreiche Antworten. Neben der Seelsorge hat mir vor allem die Tätigkeit als Cellerar den Horizont des Denkens erweitert. Ich habe mich in etlichen Verbänden und Gremien der Wirtschaft engagiert und dabei viele ernsthaft denkende, verantwortlich agierende und christlich leben wollende Menschen getroffen, die gerade von einem Mönch, der mit beiden Beinen im Leben steht, angetan waren. Natürlich gab es auch andere, die von einem Mönch vor allem Zurückgezogenheit, Bescheidenheit und – ein oft missbrauchtes Wort – Demut erwarteten und mir deshalb kritisch gegenüberstanden. Damals habe ich erst die Weisheit der Benediktsregel richtig zu verstehen gelernt, die sich mir als ein zeitloses Organisations- und Führungshandbuch der europäischen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte offenbarte.

Bei aller ökonomischen Verantwortung für mein Kloster wurde mir die Frage nach Gott immer wichtiger. Und ich erkannte, dass diese eigentlich unbeantwortbar war. All das, was ich im Theologiestudium gelernt hatte, wurde immer fragwürdiger und erwies sich als wenig hilfreich für mich persönlich und für die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Gleichzeitig bemerkte ich aber in der Gesellschaft, obwohl diese immer säkularisierter wurde, ein erneutes Interesse am Religiösen. Und sei es nur, weil zunehmend eine uns fremde Art von Religionsausübung öffentlich sichtbar wurde: der Islam. Mein eigener Vater, eigentlich religiös nicht sonderlich musikalisch, drängte in gelegentlichen Diskussionen darauf, die christlichen Werte doch wieder mehr hervorzuheben. Die Angst vor einer drohenden Übernahme unserer westlichen Welt durch fanatische Muslime ließ unsere kirchlich distanzierten Christen spätestens seit dem 11. September 2001 aufhorchen. Die geplanten Bauten von Moscheen, die endlich aus den Hinterhöfen heraus an repräsentative Plätze der Metropolen drängen, tun heute ein Übriges. Das Wiederentdecken der Werte unserer abendländischen »Leitkultur« führt aber eigenartigerweise nicht zu einer Zunahme der Kirchenmitgliedschaften. Im Gegenteil, die Austritte schrauben sich, angeheizt durch die jüngsten Missbrauchsfälle, in neue Höhen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Meditationskurse, angeboten in Klöstern oder spirituellen Zentren, Zulauf haben wie nie zuvor. Der gestresste und durch seine berufliche Beanspruchung sich selbst entfremdete moderne Mensch sucht Hilfe bei den Institutionen, die er eigentlich ablehnt, den Kirchen. Wohl werden Klöster und Orden eher positiv gesehen, im Gegensatz zu den verfassten Großkirchen, aber sie gehören doch dazu. »Jesus ja, Kirche nein!«, so lautete ein Slogan der siebziger Jahre. Heute müsste man ihn wohl abwandeln: »Spiritualität ja, Kirche nein!« Spiritualität als neues, neutrales Synonym für Frömmigkeit und kirchliche Praxis ist der Verkaufsschlager, den aber die Kirchen selber eher skeptisch betrachten. Spiritualität wird vielfach in die Ecke der Esoterik gedrängt, genau dort findet man diese Literatur auch in den Buchhandelsgroßmärkten.

Häufig hört man gerade in kirchlichen Kreisen auch das abschätzige Wort von der »Wellness-Religion«, die dort angeboten und zu Billigstpreisen verschleudert werde. Das Christentum könne man sich nicht selbst zusammenschneidern, es sei nur im Paket zu haben – von einer Kirche zusammengestellt und geschnürt. Meine Erfahrung ist eine andere. Schon seit Klostertagen habe ich Kurse für Manager angeboten: Besinnungstage, Exerzitien, Trainings, Workshops – oft mit dem ausdrücklichen Verweis auf die Benediktsregel, die ja nach Aussage eines Theologen so etwas wie ein fünftes Evangelium Christi nach Benedikt sei. Also durchaus harte Kost, was die Anforderung an eine werteorientierte Führungskultur betrifft. Die Menschen sind bereit, sich darauf einzulassen, ohne gleich an ein kirchliches Engagement oder einen Wiedereintritt zu denken. Unsere Werte werden als das angenommen, was sie meiner Meinung auch von Gott, von Jesus her kommend sind: Angebote zum Führen eines sinnvollen, stimmigen, in sich ruhenden Lebens. Dagegen sind unsere Aussagen über Gott für die Menschen von heute weitgehend nicht mehr verständlich, zum Teil sind sie auch unübersetzbar geworden. Vielleicht auch weil wir sie zu sehr rational unterfüttert haben und ihren Geheimnischarakter damit verblassen ließen. Vielleicht auch weil sie einfach nicht mehr hilfreich, sondern eher behindernd sind. Religionen haben gegenüber Philosophien den großen Vorteil, dass sie auch Feiergemeinschaften sind. Sie können den Glauben verkünden, Lebenshilfe bieten und beides feiernd und erinnernd vergegenwärtigen. Aber auch hier wird vor lauter Ehrfurcht vor der Tradition ungeheuer viel Ballast mitgeschleppt, der vielfach nichtssagend geworden ist. Dieser Ballast steht wie eine ungeheure Ansammlung von Gerümpel zwischen dem Menschen und dem tiefen Geheimnis Gottes. Daher auch der Titel dieses Buches: Gottesentrümpelung. Es geht also darum, den Zugang zu Gott freizuschaufeln von den vielen großen und kleinen Hindernissen, die im Wege stehen. Bei der Diskussion um den Titel stand Pate eines meiner früheren Bücher: »Entrümple deinen Geist. Wie man zum Wesentlichen vordringt«. Und auch das aufwühlende Buch »Gottesvergiftung« des Psychoanalytikers Tilmann Moser. Darin berichtet er von seiner Kindheit in einem sehr religiösen Elternhaus und der angstmachenden Verkündigung eines strafenden und rächenden Gottes. Durch dieses ambivalente Gottesbild sei ihm seine Beziehung zu Gott vergiftet worden. So wie ihm ging und geht es vielen Menschen mit einer religiös geprägten Kindheit. Da man es nicht anders gelernt hat, legt man nicht bestimmte Gottesbilder ab, sondern schüttet das Kind mit dem Bade aus und verabschiedet sich gleich ganz vom »Herrgott«. Moser selbst hat später wieder einen Zugang zu Gott gefunden, die Anklage gegen jene, die ihn ihm vergällt hatten, bleibt. Mein Buch »Entrümple deinen Geist« war durchaus der Anregung des evangelischen Pfarrers Tiki Küstenmacher verdankt, der mit seinem Bestseller »Simplify your life« Furore machte. Deshalb höre ich schon jene, die dem vorliegenden Buch vorwerfen werden, es handle sich nur um eine Version davon: Simplify your religion oder noch pointierter: Simplify your God. Ich antworte darauf: Warum nicht den Versuch einmal wagen? Einer meiner inzwischen bereits verstorbenen Freunde aus Andechser Zeiten, der engagierte Katholik und Journalist Josef Otmar Zöller, ein Kenner spanischer Kultur und Geschichte und deshalb Verehrer des dort überall spürbaren maurischen Erbes, hat oft bei einem Bier am Stammtisch geseufzt: Warum ist unsere Religion im Vergleich zum Islam so kompliziert? Dort gebe es keine so schwierigen Glaubenssätze wie den von der Dreifaltigkeit Gottes. Er und ich waren beide katholisch sozialisiert und ich möchte diese Ausprägung des christlichen Glaubens nicht missen. Dafür steht schon die Verwurzelung in meiner bayerischen Heimat. Aber Rokoko und Zwiebeltürme, Brauchtum und Herkommen sind auf Dauer zu wenig, um einen Glauben in heutiger Zeit vor dem eigenen Intellekt rechtfertigen zu können. Es soll auch nicht nur um eine Apologie des Christentums gehen. Ich glaube, das hat es gar nicht nötig, verteidigt zu werden. Die christliche Religion muss sich nur ihrer Lebensdienlichkeit gerade in einer immer unübersichtlicher werdenden Zeit bewusst werden. Religion und Glauben bieten Haltepunkte, Bojen im Ozean des Lebens. Diese rücken durchaus gelegentlich Standpunkte zurecht, die man sich selber so leichtfertig verpasst. In diesem Sinn glaube ich, dass es nicht »ver-rückt« ist, sich zurechtrücken zu lassen. Die in diesem Buch dargelegten Gedanken wollen ein Anstoß sein, selber nachzudenken über Gott und die Welt. Was dabei herauskommt, mag nicht immer kirchenkonform sein. Aber es ist dann hoffentlich eine vor der eigenen Vernunft und dem eigenen Gefühl gerechtfertigte Beschäftigung mit dem Glauben. Viele Ideen in diesem Buch sind schon einmal von anderen vorgedacht und aufgeschrieben worden. Eine Auswahl davon ist in der Literaturliste zu finden. Besonders anregend waren für mich Epikur, Meister Eckhart, Nikolaus Cusanus, Paul Tillich, Eugen Biser und Gianni Vattimo. Wir alle verdanken denen ungeheuer viel, auf deren Schultern wir stehen.

An dieser Stelle noch eine kurze Erklärung der vorangestellten Widmung: fratribus, sociis, amicis (den Brüdern, Wegbegleitern und Freunden). Zuallererst denke ich an meine leiblichen Geschwister: meinen Bruder Herbert Gietl und meine Schwester Susanne Frankenberger samt ihren Erst- und Zweitfamilien; durch sie habe ich gelernt, wie demütig man als Alleinlebender sein muss angesichts von Gelingen und Scheitern heutigen Familienlebens. Dann an meine ehemaligen Brüder und Schwestern in den Klöstern, die mir gezeigt haben, wie die Regel des hl. Benedikt und damit Christentum heute praktisch gelebt werden kann. Ich bewundere ihr treues Durchtragen gerade angesichts des schwindenden Nachwuchses. Von meinen Wegbegleitern möchte ich meine Mitarbeiter in den verschiedenen Aufgaben, die ich wahrnehmen konnte, nennen. Sie haben mich mehr gelehrt, wie gutes Führen und Dienen geht, als ihnen selbst bewusst ist. Es seien nur zwei genannt: meine langjährige Sekretärin in Andechs, Therese Eisenschmied, und meine jetzige gute Seele, Beate Wagner. Bekannte hat man sehr viele, Freunde nur eine Handvoll. Das wäre mir aber zu wenig. Ich fühle mich von vielen guten Freunden begleitet und getragen. Ganz wenige haben sich nach meinem Klosteraustritt von mir abgewandt – auch das ein Kriterium für wahre Freundschaft. Seit unserem gemeinsamen Studium begleiten mich Pfarrer Franz X. Leibiger und Monsignore Rainer Boeck. Wir hatten eine Zeitlang unter dem oberbayerischen Klerus den spöttischen Spitznamen »Die Heilige Dreifaltigkeit«, was mich immer amüsiert, die anderen beiden manches Mal gestört hat: die sprichwörtliche invidia clericorum (Neid der Pfarrer) stand dafür wohl Pate. Nicht vergessen möchte ich meine Stammtischfreunde. Manches gute Gespräch, das dort geführt wurde, floss in dieses Buch mit ein. Zum Schluss ein Dank an Thomas Schmitz vom Gütersloher Verlagshaus für seine Initiative und seine Geduld.

München, Mariä Lichtmess, im Februar 2011

Anselm Bilgri

1.

Gott suchen

Ein paar Jahre vor meinem Klosteraustritt bat ich meinen damaligen Abt Odilo um ein Gespräch. Seit geraumer Zeit hatte mich umgetrieben, worüber ich mit ihm sprechen wollte. Um es auf den Punkt zu bringen, traf ich eine nicht ganz klare und doch harte Aussage: »Ich glaube, dass ich meinen Glauben an Gott verloren habe.« Und weiter: »Wenn ich das konsequent durchdenke, muss ich eigentlich aus dem Kloster austreten.« Wie ist das möglich, dass man beinahe dreißig Jahre in einer behüteten Welt lebt, in der Gott die wichtigste Rolle im Leben spielen sollte, und dann plötzlich feststellt: Der Grund, warum ich mich für diese Lebensform entschieden habe, ist allmählich weggebrochen … Wenn ich die damalige Situation analysiere, sind es drei Argumente, die mich bewegt haben:

– Mit dem Beginn des Theologiestudiums, aber verstärkt durch meine Beschäftigung mit Exegese, der Wissenschaft von der Bibelauslegung, und der Kirchengeschichte in der Zeit als Cellerar und Prior im Kloster Andechs war mir immer deutlicher geworden, dass all unser Reden von und über Gott ein geschichtlich gewachsenes Reden darstellt. Dieses hat sich im Lauf der Jahrhunderte immer verändert – je nach den Kenntnissen der Menschen. Auch das Reden von Gott in der Bibel ist nicht statisch. Die Bibel ist ja nicht nur ein Buch, sondern, wie der griechisch-lateinische Ausdruck biblia besagt, es handelt sich um eine Sammlung von Büchern, die ganz unterschiedliche Reden über Gott transportieren. Die Bibel ist im Laufe von ungefähr eintausend Jahren entstanden. Jede Generation des hebräischen Volkes hat ihre Erfahrungen und ihre Ansichten über Gott und die Welt eingetragen. Wir sehen das an der Entwicklung der Gottesbezeichnungen oder Attribute: vom Stammes- und Kriegsgott, den auch wir übrigens noch in der katholischen »Nationalhymne« dem Lied »Großer Gott, wir loben dich« als Herr, Gott Zebaot, also als den Herrn der Heerscharen ansprechen, bis zu der unüberbietbaren Aussage des Ersten Johannesbriefes: Gott ist die Liebe. Vor einigen Jahren hat ein jüdischer Theologe ein beachtenswertes Buch geschrieben mit dem Titel »Gott. Eine Biographie«, in dem er die Entwicklung des Gottesbildes nur in dem Teil der Bibel, den wir Christen als Altes Testament bezeichnen, beschreibt. Mir war allmählich klar geworden, dass die große Sicherheit, wie ich mir Gott vorstellte, nicht mehr vorhanden war. Der große unwandelbare Gott stellte sich plötzlich als veränderbar und abhängig von der Fassungskraft der Menschen dar. War das dann noch Gott, der Allmächtige, Allgegenwärtige, Ewige? Und wenn er das nicht war, konnte er dann überhaupt Gott sein? Gab es Gott dann überhaupt?– Ein zweiter Strang meiner Überlegungen war mein Interesse an den so genannten Naturwissenschaften. Von meiner Schulzeit an haben mich die wissenschaftliche Erklärung der Entstehung des Universums, die Entwicklung der unbelebten und belebten Natur genauso interessiert wie die Geschichten der Bibel, etwa der Schöpfungsbericht des ersten Buchs Mose. Schon früh war mir klar geworden, dass sich hier zwei Ansichtsweisen und Erklärungstraditionen zu widersprechen scheinen. Mit der Zeit und einer intensiven Lektüre merkte ich, dass es nicht nur mir so ging. Spätestens seit der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert haben sich immer mehr Menschen diesem Widerspruch gestellt und sich damit auseinandergesetzt. Die historisch-kritische Exegese ist daraus hervorgegangen. All die vielen Ereignisse, die in der Bibel als wunderbare Eingriffe in den Ablauf der Natur und der Welt beschrieben werden, verloren durch die Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Exegese ihren Wundercharakter. All diese Wundergeschichten der Bibel konnten auf naturwissenschaftliche Weise erklärt werden, sei es aus dem Literaturvergleich mit der ägyptischen oder babylonischen Kultur, die ähnliche Geschichten überliefern (wie z.B. bei der Sintflut und der Noah-Geschichte), oder bei Heilungswundern durch therapeutische oder autosuggestive Erklärungen. Das berühmte Zitat aus Goethes Faust »Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind«, das ich bisher nur in die Abteilung Apologetik meines Theologenwissens abgespeichert hatte, bekam für mich eine neue, existentielle Bedeutung. Das Wunder, als Aufhebung der Naturgesetze, gab es nicht. Ehrlicherweise musste ich auch eingestehen, dass ich ein derartiges Wunder auch noch nie selbst erlebt hatte. Ich kannte es nur aus Berichten von anderen. Wenn also Gott nicht wunderbar eingreift in seine Schöpfung, braucht die Welt ihn dann überhaupt? Ein Gott, der, wie es schon bei dem griechischen Philosophen Epikur heißt, »nicht handelt, in keine Geschäfte verwickelt ist, keine Werke in Bewegung setzt«, sondern sich nur »an seiner Weisheit und Tugend freut und die Gewissheit hat, dass er immer größte und ewige Lust genießen wird«, ein solcher Gott ist nutzlos als Ziel- und Orientierungspunkt meines Lebens.– Als einen dritten Beweggrund machte ich Folgendes aus: In meiner Teenagerzeit hatte ich durch eine fromme Tante Zugang zu entschiedenem Glaubensleben gefunden. Ich erinnere mich gut an einen bestimmten Moment, in dem ich mir selbst zwei Fragen stellte: Glaubst du, dass Gott existiert? Glaubst du, dass Jesus sein Sohn ist? Mir stellte sich bei positiver Beantwortung nichts anderes als Konsequenz daraus dar, als mein Leben diesem Gott zu weihen, das hieß konkret katholischer Priester zu werden. Mit all den Dingen, die damit verbunden sind: Verfügbarkeit für die Kirche, Verzicht auf Selbstbestimmung, religiös geprägte Lebensführung und Zölibat, also Verzicht auf sexuelle Partnerschaft. Als begeisterungsfähiger Jugendlicher fiel es mir auch gar nicht so übermäßig schwer, diesen Enthusiasmus einer Lebensentscheidung durchzutragen durch zwei Jahre Priesterseminar, Klostereintritt, Theologiestudium, Feierliche Profess, Priesterweihe, Seelsorgstätigkeit nacheinander als Kaplan, Dorfpfarrer und Wallfahrtsdirektor, Verwaltungsarbeit als Cellerar und schließlich Oberenaufgaben als Prior. Katholische Geistliche und Ordensleute leben – auch wenn sie mit Menschen zu tun haben oder sogar für sie da sein sollen – in einer geschlossenen Welt. Bei einem Pfarrer ist es das Pfarrhaus, aber noch viel mehr das geistige und atmosphärische Biotop von binnenkirchlicher Denke, Pflichterfüllung und Umgang mit kirchennahen Menschen. Ordensleute sollen in irgendeiner Art von Klausur leben, die eigentlich eine spirituelle Atmosphäre ermöglichen soll, aber oft zu Enge und Ghetto-Mentalität führt. Man sieht die Welt draußen nur noch durch die Kirchenbrille und innerkirchliche Themen werden zum Dreh-und Angelpunkt des Denkens und Redens. Die Abgrenzung zu den Menschen »draußen«, die Pflege der eigenen, besonderen Berufung gewinnen gern die Oberhand gegenüber dem Bewusstsein, »für die Menschen bestellt zu sein«, aber auch zu sich selbst und der eigenen Bestimmung im Leben, jenseits aller kirchlichen Vorgaben, zu finden. Schon als Jugendseelsorger, dann als Pfarrer in einem traditionellen kleinen Bauerndorf in der Nähe des Klosters, aber erst recht als Cellerar und Prior und mit den vielen Kontakten, die ich in die Gesellschaft hinein hatte, wurde mir die Diskrepanz zwischen der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen und unserer kleinen heilen Welt, die wir oft krampfhaft aufrechterhalten wollten, immer mehr bewusst. Gerade die Rituale, die den Alltag eines Benediktinerklosters rhythmisieren, unterstreichen diese Kluft noch einmal besonders. Bis dahin waren sie mir teuer und wertvoll gewesen. Wegen des viermaligen gemeinsamen Gebets, des Choralgesangs, der feierlichen Gottesdienste, der liturgisch gestalteten Mahlzeiten, nicht zuletzt des herkömmlichen Ordenskleides bin ich u.a. Mönch geworden. Inzwischen wurde mir ihre Bedeutung immer weniger wichtig, ich empfand sie nicht mehr als Hilfen zur Lebensgestaltung, sondern eher als Hemmnisse, mit dem normalen Leben der Menschen in Berührung zu kommen. Die allmählich aufkeimende Erkenntnis, dass Gott das alles gar nicht von mir verlangt, sondern dass ich es war, der sich zu einem solchen Leben entschlossen hat, ließ mich auch an der »ewigen«, sprich lebenslangen Verbindlichkeit meiner Gelübde ganz erheblich zweifeln. Die gewonnene Erkenntnis, dass Gott, wenn es ihn denn gab, ein bedingungslos liebender ist, hat mir dann auch die letzte Angst genommen, einen derart schweren Schritt wie die Revision eines Lebensentwurfs zu vollziehen.Mit diesen Gedanken im Hinterkopf redete ich also mit meinem Abt. Er hatte natürlich Antworten parat, von denen eine mich überraschte und die andere hilfreich war für meine weitere Glaubensgeschichte. Überrascht hat mich die Antwort auf den Gedanken an einen Klosteraustritt. Abt Odilo wollte mich wohl bei meiner Eitelkeit packen, als er sagte, ich sei als Andechser Prior eine bekannte Persönlichkeit. Nach einem Austritt würde ich wahrscheinlich nur ein paar Monate noch für die Medien interessant sein und in die Bedeutungslosigkeit versinken. Deshalb solle ich mir einen solchen Schritt gut überlegen. (In diesem Punkt hat er sich getäuscht, wie ich nach sieben Jahren feststellen kann.) Geholfen hat mir sein Hinweis auf die Benediktsregel. Dort heißt es im 58. Kapitel über die Aufnahme von Brüdern: Bei einem Novizen »achte man genau darauf, ob er wirklich Gott sucht«. Von daher kommt die Kurzdefinition des Mönchtums als lebenslange »Gottsuche«. Dies gilt wohl nicht nur für Ordensleute, sondern für alle gläubigen Menschen. Man ist ein Leben lang auf der Suche nach Gott. Schon »per definitionem« kann man ihn erst nach diesem Leben »finden«. Dies hat etwas ungeheuer Dynamisches an sich: Ich kann mich nie zurücklehnen und sagen: Jetzt habe ich Gott gefunden. Ich bleibe immer, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu umschreiben, »ausgestreckt nach dem, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Siegespreis: der himmlischen Berufung …« (Phil 3,13) Mein Abt wollte mir mit seinem Hinweis verdeutlichen, dass das, was ich als Verlust des Glaubens an Gott empfinde, nichts anderes ist als ein erneutes Suchen nach ihm. Im ersten Moment konnte ich damit nicht viel anfangen, es war mir zu bekannt und klang so verklärt und abgedroschen, eben beruhigend mit der erkennbaren Absicht, mich zu ermuntern, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen. Im Nachhinein bin ich dafür dankbar. Es hat mich tatsächlich dazu gebracht, weiter darüber nachzusinnen, was denn gemeint sein könnte, wenn wir von Gott reden und welche Bedeutung er für unser Leben hat oder wieder neu haben könnte.

Die Gottesfrage

Wie also kann man heute an Gott glauben? Unsere erforschte und vermessene Welt hat sich immer stärker ausgedehnt. Die Bereiche, von denen noch vor vierhundert, fünfhundert Jahren die Menschen gar nicht wussten, dass sie existierten, etwa in der Atomphysik oder der Astrophysik, und die Räume, die für vier, fünf Generationen vor uns noch unerreichbar schienen, das Weltall oder die virtuelle Welt des world wide web, sind technisch erreichbar oder manipulierbar geworden. Damit hat sich auch der Zuständigkeitsbereich Gottes, haben sich die unerkannten und unentdeckten Zonen der naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten immer weiter zurückgezogen. Gott war sozusagen die Erklärung alles Unerklärlichen. So wie die Götter der Antike ihre Zuständigkeitsbereiche für nicht erklärbare Naturphänomene wie das Wetter, Blitz und Donner, das Feuer, aber auch Seelenzustände wie die Liebe und den Zorn hatten. Ihr Erbe hatte der eine und einzige Gott der Philosophen und des Volkes Israel angetreten. Aber wissen wir, ob sein Wirkungsbereich dadurch wirklich kleiner geworden ist? Dehnt sich sein Bereich, das Reich des Geistes denn nicht ins Unendliche aus, so dass er nie ganz ausgeschritten werden kann?

Aber damit sind wir schon mitten in der Diskussion. Es gilt, ein bisschen systematischer an die Gottesfrage heranzugehen. Als ich während meines Diakonates in der Vorbereitungszeit zur Priesterweihe vom Heimatpfarrer meiner Eltern die praktische Einweisung in die Seelsorgsarbeit erhielt, wurden der Pfarrer und ich gelegentlich zum damaligen Bayerischen Kultusminister Hans Maier eingeladen, der ein engagiertes Gemeindemitglied war und auch immer wieder beim Gottesdienst aushilfsweise an der Orgel saß und die Lieder begleitete. Natürlich drehten sich die Gespräche während des Essens um Gott und die Welt, Theologie und Kirche. Maier war damals auch Vorsitzender des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Gerade angesichts der vielen kleinen und großen Probleme des kirchlichen Alltags sagte er sinngemäß einen Satz, der mir seither unvergesslich geblieben und darüber hinaus zu einer Triebfeder meines theologischen Denkens und Nachsinnens geworden ist: »Die Theologie muss sich zuallererst um eine zeitgemäße Beantwortung der Gottesfrage bemühen, das ist ihre drängendste Aufgabe in Gegenwart und Zukunft.« Etwas eigenartig, bedeutet doch das Wort Theologie wörtlich übersetzt: Rede von Gott, also scheint sie doch keinen anderen Zweck zu haben, als eben die Gottesfrage zu bedenken und zu erforschen. Wenn ich Hans Maier richtig verstanden habe, meinte er, die theologische Wissenschaft und Praxis solle sich besonders mit den Anfragen unserer Zeitgenossen an die Existenz Gottes und die Art und Weise, wie wir ihn beschreiben, mit seinen Attributen, auseinandersetzen, eher mit den Unsicherheiten als mit den vermeintlichen Sicherheiten des kirchlichen Betriebes.

Seit einigen Jahren ist das Phänomen eines neuen Atheismus festzustellen. Es verbindet sich vor allem mit dem Namen des englischen Biologen Richard Dawkins. Er war in den achtziger Jahren bekannt geworden durch bahnbrechende populärwissenschaftliche Bücher über die Evolutionstheorie. Wohl vor allem als Gegenposition zum so genannten Kreationismus, der eine zielgerichtete Entwicklung des Universums annimmt, die durch einen »intelligenten Designer« – ein anderer Name für Gott – geleitet wird, wurde Dawkins zu einem der entschiedensten Verfechter des Atheismus. Sein Buch »Der Gotteswahn« von 2006, in dem er eine militante Gegnerschaft zu allem Religiösen, Übernatürlichen und Mystischen vertritt, ist zum weltweiten Bestseller geworden. Für unbedarfte Leser mag es sensationell sein, was Dawkins da zusammenträgt und mit leidenschaftlicher Parteilichkeit vertritt. Für jemanden, der sich mit dem Phänomen des Gottglaubens und des Atheismus näher beschäftigt, ist das hoch gelobte Buch enttäuschend, zumal der Verfasser auf seinem ureigenen Gebiet, der Naturwissenschaft, zweifelsohne große Verdienste aufzuweisen hat. Dawkins vertritt kein einziges Argument, das nur annähernd neu und überraschend wäre. Seitdem die Menschen über Religion und Gott nachdenken, also seit dem Beginn der kulturellen Entwicklung der Menschheit, erhob sich auch die Frage: Gibt es überhaupt ein Jenseits, eine Wirklichkeit jenseits unserer materiell erfahrbaren Welt? Wenn ja, ist diese Welt von Göttern und Geistern bevölkert? Wie ist deren Wesen? Wie wirken sie? Wie ist ihre Beziehung zur diesseitigen Welt und besonders zum Menschen? Wenn es diese Welt nicht gibt, was ist dann die Bestimmung des Menschen? Was bedeutet dann das Leben des Menschen und dessen Ende? Welchen Sinn hat es dann, dass es Leben gibt? Warum gibt es dann überhaupt etwas und nicht nichts?

Gottesbilder

Diese letzte Frage wird als Beginn des Nachdenkens über Gott und die Welt überhaupt angesehen. Ein solches Nachdenken, Staunen und Fragen, das sich nicht mit den Antworten religiöser Erzählungen, Mythen und Sagen begnügt, nennt die Tradition Philosophie, und der Denker, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, ist ein Philosoph. Dieser griechische Fachausdruck heißt wörtlich übersetzt: Freund der Weisheit. Ein solcher Mensch staunt über die Welt, das Rätsel ihrer Existenz und unser Vermögen, darüber nachzusinnen; er tut dies mit der Voraussetzung, »etsi deus non daretur«, als ob es Gott nicht geben würde. Schon die ersten Philosophen der griechischen Antike, von denen wir schriftliche Kunde haben, äußerten Zweifel darüber, ob die Götter überhaupt existierten bzw. ob sie in der Form existierten, wie sie von den Mythen und Erzählungen überliefert wurden. Xenophanes, einer der Vorsokratiker, so genannt, weil man die richtige, »wissenschaftlich« betriebene Philosophie erst mit dem großen »Freund der Weisheit« Sokrates (469 – 399 v. Chr.) beginnen ließ, spottete über die Vorstellung, Leben und Wesen der Götter seien den Menschen ähnlich:

»Stumpfnasig, schwarz: so seh’n Äthiopiens Menschen die Götter.

Blauäugig aber und blond: so seh’n ihre Götter die Thraker.

Aber die Rinder und Rosse und Löwen, hätten sie Hände,

Hände wie Menschen, zum Zeichnen, zum Malen, ein Bildwerk zu formen,

Dann würden Rosse die Götter gleich Rossen, die Rinder gleich Rindern

Malen, und deren Gestalten, die Formen der göttlichen Körper,

Nach ihrem Bilde erschaffen: ein jedes nach seinem.«

Diese Vorstellung, die Götter seien den Menschen ähnlich, nennt man Anthropomorphismus. Dagegen hat sich schon sehr früh Kritik erhoben. Aber es handelt sich dabei noch nicht um Atheismus im strengen Sinn. Der behauptet ja, man könne mit Sicherheit davon ausgehen, dass es keine Götter, keinen Gott gebe. Ein Klassiker dieser Ansicht ist Ludwig Feuerbach, ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts, der in seinem Buch »Das Wesen des Christentums« von 1841 seine »Projektionstheorie« entwickelte. Demgemäß ist der Mensch ein Mängelwesen, dessen Wünsche und Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Diese projiziere er in das Reich des Religiösen. Die Seele wird für unsterblich gehalten, weil der Mensch an seiner eigenen Sterblichkeit verzweifle. Gott sei der unendlich Gute, weil es für den Menschen unmöglich sei, immer und überall als der Liebende aufzutreten. Religion ist für ihn vor allem eine Leistung des menschlichen Geistes, seiner Phantasie. Von Feuerbach führt ein direkter Strang zu Karl Marx, für den aus der eher positiven Sicht von der Schöpfung Gottes durch den Menschen eine negative Sicht der Religion als Unterdrückungsinstrument der herrschenden Schichten über die unterdrückte Masse wurde. Von ihm kennt man das berühmte Diktum: »Religion ist Opium für das Volk.« Eine neue stärker empirisch gefärbte Note erhielt die Projektionstheorie durch Sigmund Freud. Der Seelenarzt schließt aus der Behandlung vieler seiner Patienten, dass Religionen vor allem unbewusste Sehnsüchte des Menschen befriedigen. Dies beweist zunächst noch nicht den Atheismus, erklärt aber viele religiöse Phänomene durch psychische Vorgänge. Den wissenschaftlichen Anstrich erhielt der Atheismus im Gefolge des Marxismus als theoretischer Materialismus: Die Überzeugung, dass es nichts als die Materie gibt, also die Welt des Geistes nicht existiert. Dagegen kann man beobachten, dass in unseren modernen Gesellschaften, auch denen des ehemaligen Ostblocks, eine Art praktischer Materialismus vorherrscht. Man macht sich keine großen Gedanken über Gott mehr. Es ist eigentlich egal, ob er existiert oder nicht. Man lebt, um es noch einmal mit dem klassischen Wort auszudrücken, »etsi deus non daretur«, als ob es Gott nicht geben würde, nicht aus theoretischer Überzeugung, die man durch langes und intensives Argumentieren gewonnen hat, sondern man lässt ihn sozusagen im Alltagsgetriebe des modernen Lebens außen vor, er spielt einfach keine Rolle mehr. Und das Erschreckende ist: Eigentlich fühlt sich das Leben nicht viel anders an bzw. man hat sogar den Eindruck, dadurch mehr Freiheit gewonnen zu haben. Das Leben des Einzelnen wird dadurch auch nicht automatisch unmoralischer. Eine andere Form neugewonnener Verhandlungsmoral setzt sich durch und wird von allen unterschiedslos akzeptiert. Ein befreundeter Benediktinerabt drückte dieses Erstaunen im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 folgendermaßen aus: »Wir dachten, mit dem Ende des kommunistischen Systems würde in den Köpfen und Herzen der Menschen ein Leerraum entstehen, eine Sehnsucht nach Gott, eine Rückkehr des Religiösen. Die Menschen würden endlich erkennen, dass ihnen eine religiöse Orientierung fehlt. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Sie leben genauso glücklich oder unglücklich weiter wie vorher auch. Man merkt ihnen kein Defizit an.« Abgesehen von einer gewissen fragwürdigen Besserwisserei eines Wessis gegenüber den Menschen, die sich plötzlich als genauso intelligent und gebildet wie wir auch herausstellten, müsste uns dieses Erstaunen schon seit langem über unser eigenes Umfeld befallen. Neuere Umfragen ergeben, dass ein beträchtlicher Teil, ungefähr ein Viertel der getauften Katholiken, nicht mehr an die Existenz eines höchsten Wesens, also an Gott glaubt. Dafür glauben aber viele von ihnen an die Existenz der Engel und ihr vielfältiges Wirken im Leben der Menschen! Diese so genannte Erosion der Religiosität oder wie man sie bisher bezeichnete, die Säkularisierung greift weiter um sich und ergreift immer größere Teile der Bevölkerung, die in einer immer noch wohlwollenden, aber zunehmenden Distanz zur verfassten Form des Glaubens, also den Kirchen, stehen. Aber wird denn mit der Ablehnung der Kirchenbindung wirklich auch der Glaube an die Existenz Gottes abgelegt? Zurück zu meiner Eingangsgeschichte: Hatte ich damals wirklich den Kern der Sache getroffen, als ich meinem Abt erklärte, ich hätte den Glauben verloren? Und hatte er denn Unrecht mit seinem Hinweis, dass ich mich damit als guter Sohn des hl. Benedikt erweise, der von der lebenslangen Gottsuche eines Mönches spricht?

Was lehnen wir modernen Menschen denn ab, wenn wir meinen, nicht mehr an Gott glauben zu können? Die Frage, ob Gott existiert oder nicht, ist so alt wie die Fähigkeit des Menschen, über sich selbst nachdenken zu können. Die mehrtausendjährige Diskussion führt aber zu keinem Ergebnis. Gott ist weder wissenschaftlich zu beweisen noch ist seine Nichtexistenz erwiesen. Es ist eigentlich müßig, sich mit dieser unlösbaren Frage abzumühen. Dennoch tun wir es – und offenbar heute wieder mit neuer Intensität. Aber sind es denn nicht vielmehr die Bilder, die wir in unseren Hirnen und Herzen von Gott mittragen und die angesichts der vielfältigen Anfragen unserer Lebenserfahrung und unseres Lebenswissens nicht mehr tragfähig sind? Im Katechismus haben wir gelernt: Gott ist allweise, allmächtig, allgegenwärtig, unermesslich und allwissend. Solche Attribute kommen meist aus der philosophischen Tradition, der so genannten »natürlichen Theologie«, weil sie von unserem Denken her erschlossen werden können. Andere Attribute wie barmherzig, langmütig, sind von der biblischen Überlieferung geprägt. Gerade an diesen »Beschreibungen« Gottes stößt sich der moderne Mensch. Es ist das so genannte Theodizee-Problem, das uns hier entgegentritt, mit der ganz banalen Frage: Wie kommen dann das Böse, das Leid, die Sünde in die Welt? Georg Büchner bringt es mit seinem Argument auf den Punkt: Das Leid ist der Fels des Atheismus. Solange es Leiden in der Welt gibt, bleibt es schwierig, an den allgütigen Gott zu glauben. Mein eigener Großvater, der beide Weltkriege miterlebt hatte, sagte zu mir immer wieder: Wenn es einen Gott gäbe, hätte es nicht diese schrecklichen Kriege geben dürfen. Ähnlich die Frage kritischer Theologen nach dem Ende der Nazi-Herrschaft: Kann man nach Auschwitz überhaupt noch Theologie betreiben? Dieser nicht aufzulösende Widerspruch bewegte schon den seit dem Altertum zwar umstrittenen, aber dennoch immer wieder wirkmächtigen Philosophen Epikur: »Gott will entweder die Übel abschaffen und kann es nicht, oder er kann und will es nicht, oder er will es nicht und kann nicht, oder er will und kann. Wenn er will und nicht kann, ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, ist er neidisch, was Gott gleichermaßen fremd ist. Wenn er weder will noch kann, ist er neidisch und schwach, also auch kein Gott. Wenn er will und kann – was allein Gott zukommt – woher stammen dann all die Übel? Oder warum schafft er sie nicht ab?« Epikur reibt sich nicht an der Frage der Existenz Gottes, sondern an unserer Vorstellung von ihm. Er findet für sich und seine Schüler eine Lösung, die sehr modern anmutet: Die Gottheit sei ewig und unvergänglich, empfinde Lust und lebe in Ruhe und höchster Heiterkeit, und habe weder selbst Schwierigkeiten, noch bereite sie solche einem anderen. Deshalb müsse man Gott nicht fürchten, sondern aufhören, sich beunruhigen zu lassen. Gott sei nicht auf Ehrung angewiesen, sondern es sei vielmehr für uns natürlich, ihn zu ehren. So ähnlich drückten es auch die Deisten des 17. Jahrhunderts aus, für die Gott zwar existierte, aber sich nach seiner Schöpfung von jedem Wirken in ihr zurückgezogen habe.

Theismen

Vielleicht ist es an dieser Stelle ganz hilfreich, die verschiedenen Meinungen über die Existenz Gottes, die im Lauf der Menschheitsgeschichte entstanden sind, systematisch mit ihren jeweiligen Fachbegriffen aufzuführen und zu erklären:

– Theismus: Kommt vom griechischen theos und bedeutet: Glaube an die Existenz eines oder mehrerer göttlicher Wesen, die von der Welt unterschieden, in einer jenseitigen Welt als Person(en) ihr und damit den Menschen gegenüber stehen, diese erschaffen haben und weiterhin in den Lauf der Dinge eingreifen.– Polytheismus (von griech.: polys: viele): Es gibt eine Vielzahl von Göttern, die für bestimmte Erscheinungen in der Welt zuständig sind. Meist wird ihr Leben im Jenseits (dem Himmel, dem Olymp) wie ein vollkommenes und (meist) sorgenfreies Vor- bzw. Abbild des menschlichen Gemeinschaftslebens geschildert. Die Götter unterliegen selber wieder einer Übermacht, dem Schicksal. Sie greifen zwar in die Welt ein, haben sie aber unter Umständen nicht geschaffen. In Mythen wird erzählt, wie sie entstanden sind. Sie sind unsterblich. Hierher gehören auch Henotheismus (bei mehreren Göttern gibt es einen höchsten, der besonders oder ausschließlich verehrt wird) und der Begriff Monolatrie (es gibt mehrere Götter, aber es wird nur einer verehrt). Der spätere jüdische Eingottglaube war ursprünglich henotheistisch, was sich in der Bibel noch widerspiegelt.Der Polytheismus wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Römischen Reiches vollständig vom Christentum und Islam verdrängt. Wir kennen die Götter der Alten Welt (Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Rom u.v.a.) nur noch als Sagengestalten. Dennoch findet er heute überraschend wieder Sympathisanten. Der Philosoph Odo Marquardt und der Schriftsteller Martin Walser werfen den monotheistischen Religionen vor, dass sie durch den Anspruch auf alleinige Wahrheit Intoleranz und gewalttätige Auseinandersetzungen untereinander gefördert hätten. Polytheismus würde auch plurale Sichtweisen des Religiösen zulassen.

– Monotheismus (von griech.: monos: einziger, allein): Man glaubt an einen einzigen, ewigen, persönlichen, jenseitigen wirkenden Gott. Hierher gehören die großen monotheistischen Religionen, die sich auseinander entwickelt haben: Judentum, Christentum und Islam.– Pantheismus (griech.: pan: alles): Gott ist in allem. Alles ist göttlich, heißt: Die Welt ist selber mit der Gottheit identisch.– Panentheismus (en: in): Gott ist in allem. Dennoch ist Gott von der Welt verschieden, Die Welt ist selber nicht göttlich.– Deismus (von lat. deus: Gott): Gott gibt es, aber er wirkt nicht in die Welt hinein.– Agnostizismus (von gnosis: Erkenntnis): Ein Agnostiker sagt, es sei unmöglich, über Existenz und Wesen Gottes irgendetwas Verlässliches in Erfahrung zu bringen.– Atheismus (die griechische Vorsilbe a- bezeichnet die Verneinung): Es gibt keinen Gott und damit kein Jenseits.Buddhismus und Hinduismus lassen sich nicht eindeutig zuordnen. Unsere westliche Begrifflichkeit passt nicht zum östlichen Denken.

Die hinduistische Volksreligion kennt zwar eine polytheistische Praxis, die hinduistische Philosophie bzw. Theologie (wenn dieser Begriff überhaupt angemessen ist) schwankt zwischen Pantheismus und Atheismus.

Buddha selber hat einen eher deistischen Ansatz. Es ist egal, ob es Götter gibt oder nicht. Der Mensch muss sein Leben gestalten, indem er die Leidenschaften überwindet bzw. beherrscht. Der Buddhismus ist vielmehr eher eine Lebenskunst, ein ethischasketisches System als eine Religion.

Der Theismus geht auch davon aus, dass uns ein persönlicher Gott gegenübersteht, den wir anreden können. Martin Buber spricht vom »Du« Gottes. Aber ist nicht der Personenbegriff, den wir auf Gott anwenden, schon wieder aus unserer menschlichen Erfahrungs- und Denkwelt genommen? Müssten wir nicht eher von einem überpersönlichen Gott sprechen, wenn wir uns ihm annähern?

Ist es verrückt, an Gott zu glauben?

Ziehen wir hier eine Zwischenbilanz und stellen die Frage dieses Buches: Ist es verrückt, heute an Gott zu glauben? Wie kann ich heute an Gott glauben?

Mit der zeitlichen Bestimmung »heute« nehmen wir Bezug auf die Situation des modernen Menschen. Es geht nicht darum, warum der Mensch der Antike, des Mittelalters oder des 19. Jahrhunderts vermeintlich leichter an Gott glauben konnte. Sondern wir hier und heute möchten wissen, wie das gehen könnte, ein Leben zu führen mit dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes in dieser unserer Welt. Die Frage führt aber noch weiter: Welchen Anwendernutzen hat der Glaube an Gott für den heutigen Menschen? Oder noch direkter in der unverblümten Sprache der Jugend: Was bringt es mir, an Gott zu glauben?Wir sind alle geprägt von der Empirie der Naturwissenschaften und der Kritik der Geisteswissenschaften.Empirie bedeutet eine aus sinnlicher Erfahrung und Wahrnehmung heraus gewonnene Erkenntnis. Jedes naturwissenschaftliche Gesetz muss durch wiederholbare Experimente nachgeprüft werden können. Es muss falsifizierbar sein, das heißt: Es gilt nur solange, bis ein anderes, neues, vielleicht auch übergeordnetes Gesetz entdeckt wird, das die Zusammenhänge besser und einfacher erklärt.

Die Anwendung der Kritik besagt, dass ich die Quellen, von denen ich eine Meinung übernehme, kritisch hinterfrage. Ich glaube einer Aussage nicht nur, weil es Autoritäten, also Vorgänger oder Vorfahren behaupten, sondern weil ich durch eigene Forschung und Vergleich möglichst nahe an die historische Wahrheit kommen kann.

Diese kritische, empirische Grundhaltung des modernen Menschen prägt zumindest den westlichen Menschen seit gut zweihundert Jahren, seit der Zeit der Aufklärung. Wir sind seither nicht mehr unmündig, sondern wagen selbst zu wissen, um mit Immanuel Kant zu sprechen. Im Lauf dieser beiden Jahrhunderte hat diese Einstellung alle Bildungsschichten erfasst. Die meisten Menschen verwenden die moderne Technik, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse praktisch umsetzt und anwendet. Selbst im Vatikan gibt es eine Sternwarte mit modernster astronomischer Technik, er betreibt genauso selbstverständlich wie andere Organisationen eine homepage und verbreitet seine news mit Hilfe des Internet. Sogar der BILD – Leser wird aufgefordert, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dies kann er nur durch kritischen Vergleich der verschiedenen Medien, die er selbstverständlich nutzt. Deshalb fällt es dem heutigen Menschen so schwer, die Existenz Gottes, der sinnlich nicht wahrnehmbar und nachprüfbar, weil per definitionem nicht greifbar ist, anzunehmen. Er muss auf Aussagen anderer vertrauen, die nicht selbst nachgeprüft werden können. Viele Dinge und Ereignisse, die frühere Generationen selbstverständlich auf das Wirken Gottes zurückführen konnten, sind heute vernünftig, innerweltlich zu erklären, etwa Blitz und Donner oder Gefühle wie Liebe und Zorn, denen in der Antike eigene Gottheiten als Verursacher zugeordnet waren. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden auf unseren Dörfern bei herannahendem Unwetter die Kirchenglocken geläutet und die schwarzen Wetterkerzen angezündet.

Es bleiben zwar viele Fragen auch heute unbeantwortet, aber wir kennen sie oft gar nicht, weil sie sich nicht in unserer alltäglichen Erfahrungswelt ereignen, sondern in den Labors und think tanks der Wissenschaftler. Was verstehen wir schon von den schwarzen Löchern, der schwachen Kraft der Elementarteilchen und den Experimenten im europäischen Kernphysikzentrum CERN am Genfer See?

Eine einzige Frage, so scheint mir, lässt auch heute noch für die Allgemeinheit die Hypothese der Schöpfung dieser Welt durch Gott zu: Was war vor dem Urknall? Oder, um einen alten Begriff von Aristoteles zu verwenden, gibt es da einen ersten Beweger? Die Naturwissenschaft wird sie uns in dieser Form nie beantworten können, denn ihr entzieht sich schon von ihrem Ansatz her die Möglichkeit, Gottes Wirken zu finden bzw. zu beweisen. Sie wird nur immer weitere Lücken finden, die gläubige Menschen mit der Antwort »Gott« füllen können. Aber wird Gott dann nicht immer mehr nur zum Lückenbüßer? Ist das dann noch der allmächtige, absolute Gott, den wir aus unserer Tradition kennen?

Wir sind ebenso geprägt von einer weiteren Frucht der Aufklärung: der Hochschätzung der individuellen, persönlichen Freiheit. Der Wert der Freiheit wurde zu allen Zeiten mal mehr, mal weniger hoch gehalten, sei es in der griechisch-römischen Antike, im Freiheitskampf des Adels gegen die Könige des Mittelalters, der Bürger gegen die Stadtherren, des Bürgertums gegen die Aristokratie. Aber dort ging es immer um die Freiheit einer Gruppe von der Bestimmung durch eine andere Gruppe. Der Einzelne als Person war noch nicht im Blick. Er war eingebunden in den Stand, in dem er geboren wurde, und es war die schiere Ausnahme, daraus frei zu kommen. Man konnte weder seinen Wohnort noch seinen Beruf oder seinen Lebenspartner frei wählen, auch nicht die eigene religiöse Überzeugung. Alles war durch Geburt, Standeszugehörigkeit und Herkommen festgelegt. Dagegen hat sich der Mensch allmählich erhoben. In der amerikanischen Verfassung von 1787 und zwei Jahre später bei der Französischen Revolution mit ihrem Motto »liberté, egalité, fraternité« (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) wurden zum ersten Mal in der Geschichte diese Prinzipien in politische Wirklichkeit umgesetzt. Wir kennen sie heute als die Menschenrechtskataloge unserer eigenen Verfassungen. Für die Religion sind vor allem die Meinungsfreiheit und die Gedankenfreiheit, speziell in der Form der Religionsfreiheit, wirksam geworden. Der grundlegende Gottesglaube wird von diesem neuen Selbstbewusstsein des Menschen in Frage gestellt. Konnte der Mensch der Feudalzeit sich noch in der Fürsorge Gottes geborgen fühlen, die durchaus auch die Züge eines gestrengen und strafenden Vaters tragen konnte, wird diese Haltung für den modernen Menschen schwieriger. Der allmächtige und die ganze Welt regierende Gott widerspricht in einem eher diffusen Gefühl dem mühsam errungenen und behaupteten Wert der mündigen Selbstbestimmung. Evident wird solch individuelles Recht auf Gewissensfreiheit gegenüber den Organisationen, die den Glauben an Gott verwalten, den Religionsgemeinschaften, in unseren Breiten konkret den Kirchen. Man lässt sich von ihnen nicht mehr in den Bereich des privaten Lebens und der persönlichen Überzeugungen hineinreden. Sie werden als Machtstrukturen erfahren, die zum Erhalt der Herrschaft über die Gewissen genau zu wissen scheinen, was Gott von den Menschen fordert. Ihr Deutungsmonopol über Gott, die Welt und den Menschen wird – oft nur unbewusst – abgelehnt und abgelegt, durch inneren oder – wo durch Staatskirchenrecht wie in Deutschland möglich – äußerlichen Austritt. Es sagen zwar viele, die aus der Kirche ausgetreten sind, dass sie damit nicht dem Glauben an Gott abgeschworen hätten. Aber sie lehnen zumindest die Art und Weise ab, wie die jeweilige Religionsgemeinschaft diesen Gott verkündet und den Glauben an ihn gestaltet. Das gilt für beide Konfessionen gleichermaßen, obwohl die evangelischen Kirchen sich eher demokratisch, synodal verfasst haben, im Vergleich zur theokratisch und quasi monarchisch geführten katholischen Kirche. Was man als Stärke der jeweiligen Kirche ansehen könnte, wird für sie vor der Folie der Moderne zum Pferdefuß. Bei den Protestanten ist es der freudlos verkündete strenge absolute Gott, bei den Katholiken das mit Hingabe und ritueller Feierlichkeit gelebte, als totalitär empfundene Regime der päpstlich-bischöflichen Kirchenverfassung. Damit erfolgt die berühmte Abstimmung mit den Füßen: Da sich die Kirchen nicht grundsätzlich reformieren wollen oder zu können glauben, verlässt man sie mehr oder weniger still und leise. Wollen die Kirchen aber nicht sehenden Auges ihr eigenes allmähliches Verschwinden und die Verdunstung des Glaubens akzeptieren, müssen sie ihre Rede von Gott und ihr eigenes Selbstverständnis ändern. Auch hier die Frage: Wie kann Gott unter den Anforderungen der Moderne für die heutigen Menschen hilfreich, d.h. die individuelle Freiheit stärkend, verkündet werden?Machen wir uns auf den Weg, zuerst die Möglichkeit der Existenz Gottes überhaupt zu diskutieren und dann die Bilder, die wir von ihm mit uns tragen, zu hinterfragen.

Pascals Wette

Einen interessanten Ansatz, der aber gar nicht so sehr bekannt ist außerhalb der philosophisch und theologisch interessierten Fachkreise, bietet der französische Denker Blaise Pascal (1623 – 1662). Sein Jahrhundert, das 17. Jahrhundert, war geprägt von der Auseinandersetzung von Religiosität und Skeptizismus. Er selbst war wie sein Vater begeisterter Mathematiker und hatte schon als 16-jähriger eine vielbeachtete Abhandlung über die Kegelschnitte veröffentlicht, ehe er mit 21 Jahren eine Rechenmaschine konstruierte, die ihm große Berühmtheit einbrachte. Seine Familie zählte zu einer katholischen Partei, die von ihren Gegnern, darunter Kardinal Richelieu, als Sekte bezeichnet wurde, den Jansenisten. Sie versuchte, aufgrund der Schriften des Kirchenvaters Augustinus eine Rückkehr zu einer strengeren, protestantisch anmutenden Lehre über die göttliche Gnade zu propagieren. Pascal versuchte zeit seines kurzen Lebens zwischen den beiden Welten, in denen er lebte und arbeitete, der exakten Wissenschaft und der frommen Theologie zu vermitteln. Dazu verfasste er zwei weltberühmte Schriften, die Lettres Provinciales (Briefe eines Provinzlers), die anonym erschienen, und die Pensées (Gedanken), die aus seinem Nachlass zusammengestellt wurden. Unter diesen »Gedanken« befindet sich einer, der in unserem Zusammenhang, der Frage nach der Nützlichkeit des Glaubens an Gott, von Interesse ist. Er nennt ihn selbst die »Wette« oder das »Spiel«. In einer verkürzten und verständlich übersetzten Fassung lautet sein Argument:

»Angenommen, es sei sicher, dass es Gott gibt oder ihn nicht gibt, und dass es keinen Mittelweg gibt. Für welche Seite werden wir uns entscheiden? … Lassen Sie uns ein Spiel spielen, bei dem es zu einer Entscheidung für ›Kopf oder Zahl‹ kommt. Mit Vernunft können wir weder das eine noch das andere versichern; mit Vernunft können wir weder das eine noch das andere ausschließen. Verfallen Sie also nicht dem Irrtum, dass hierbei eine richtige Wahl getroffen werden könnte, denn Sie wissen nicht, ob Sie falsch liegen oder schlecht gewählt haben … Sowohl wer sich für ›Kopf‹ entscheidet, als auch wer sich für ›Zahl‹ entscheidet, beide liegen falsch: Die Wahrheit kann nicht durch eine Wette entschieden werden, aber es muss gewettet werden. Es gibt keine Freiwilligkeit. Sie müssen sich darauf einlassen. Wenn Sie nicht wetten, dass es Gott gibt, müssen Sie wetten, dass es ihn nicht gibt. Wofür entscheiden Sie sich? Wägen wir den Verlust dafür ab, dass Sie sich dafür entschieden haben, dass es Gott gibt: Wenn Sie gewinnen, gewinnen Sie alles, wenn Sie verlieren, verlieren Sie nichts. Setzen Sie also ohne zu zögern darauf, dass es ihn gibt.«

Wohlgemerkt, es geht Pascal nicht um den Beweis der Existenz Gottes, wie es vor und nach ihm immer wieder Philosophen versucht haben, sondern allein um den Beweis, dass der Glaube an Gott eine sicherere Option ist als der Unglaube. Dabei ist für ihn wichtig, dass Unglaube im Fall der Existenz Gottes ewige Verdammnis bedeutet. Wenn man an ihn glaubt, so seine Argumentation, und er existiert nicht, so verliert man nichts. Wenn man an ihn nicht glaubt, und er existiert dann doch, so ist man ewig verdammt. Mich persönlich erinnert diese Wette stark an meine eigene Entscheidung als Jugendlicher für ein Leben in und mit der Kirche, wie ich sie eingangs dieses Kapitels geschildert habe. Mein eigener Weg der Gottsuche zeigt mir aber, dass auch dieser Ansatz Blaise Pascals die ganz existenziell berührende Frage nach der Bedeutung des Glaubens an Gott nicht befriedigend beantworten kann. Er kommt mir vor wie die kühle, rationale Kalkulation eines Mathematikers, der die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten gegeneinander aufrechnet, aber die drängende und aufwühlende Frage der Seele nach dem Sinn des Glaubens an einen persönlich betreffenden Gott nicht berührt. Die Überlegungen Pascals bringen mich noch intensiver auf die Spur, ob wir uns denn nicht weniger an dem Gedanken der Existenz Gottes aufreiben sollten denn an den Bildern und Vorstellungen von ihm, die wir seit Jahrtausenden in uns angesammelt haben, die zwar zu einer anderen Zeit und in anderem kulturellem Zusammenhang passend und richtig waren, die uns Menschen der Moderne aber hindern, einen Zugang zu Gott zu finden.

Wege der Mystik

Im Christentum gibt es, wie in fast allen anderen Religionen auch, einen Traditionsstrang, der uns helfen kann, unseren Blick zu weiten, nämlich die so genannte Mystik. Von den amtlichen Vertretern der jeweiligen Religion bzw. Konfession wurde sie immer etwas beargwöhnt und wird gern etwas abwertend in die Nähe eines Phänomens gerückt, das wir heute für gewöhnlich Esoterik nennen. Unter diesem Sammelbegriff subsumiert man eine Summe von Ansichten und Praktiken, die die Welt des Geistigen beherrschbar machen sollen. Die Mystik hat vor allem die Erfahrung Gottes, das Erleben und Erspüren seiner Nähe zum Inhalt. Den Gegensatz dazu bietet die wissenschaftliche Theologie, die die Offenbarung, im Christentum also die Bibel, mithilfe philosophischer Begriffe rational zu durchdringen versucht. Beides widerspricht sich nicht grundsätzlich, die besten christlichen Theologen waren oft zugleich Mystiker und auch umgekehrt.

Ein gutes Beispiel dafür ist Thomas von Aquin, einer der größten Theologen des Mittelalters. Seine philosophischen und theologischen Werke haben die katholische Kirche bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts maßgeblich geprägt. Von ihm wird berichtet, dass er vor jedem Eintauchen in die »Geisteswelt« um Erleuchtung gebetet habe. Interessant ist die legendarisch ausgeschmückte Tatsache seines Verstummens ein paar Monate vor seinem Tod. Am Nikolaustag des Jahres 1273 soll er vor dem Kruzifix betend die Worte vernommen haben: »Gut hast du von mir geschrieben, Thomas. Was willst du zur Belohnung?« Seine Antwort sei gewesen: »Nichts anderes, Herr, als dich allein.« Von diesem Tag an, und das ist historisch sicher überliefert, hat er, von dem gesagt wird, dass er drei, vier Sekretären gleichzeitig diktiert habe, keinen Buchstaben mehr geschrieben, bis er am 7. März 1274 auf dem Weg zum Konzil von Lyon verstarb.

Thomas ist sicher nicht das Paradebeispiel eines katholischen Mystikers. Aber gerade diese wenigen Notizen aus seiner Biographie zeigen auf, was Mystik und einen Mystiker ausmacht. Das Erlebnis am Nikolaustag wird von psychologisch geprägten Forschern als Nahtod- Erfahrung gedeutet, klassische mystische Interpretation wäre ein Einheitserlebnis, das auch von modernen Hirnforschern so beschrieben wird. Diese Erfahrung wird von vielen Mystikern und Visionären beschrieben: Sie sehen vor ihrem inneren Auge eine Lichtkugel, dieses Schauen ist verbunden mit einer ungeheuer intensiven Empfindung der Einheit mit allem, der Welt, den Menschen, mit Gott. Es ist für jeden Mystiker sehr schwer, dies zu beschreiben. Dennoch wird es immer wieder versucht, heraus kommt meist ein für alle, die es selbst nicht erlebt haben, stammelnd anmutender Versuch, Unbeschreibliches zu beschreiben.

Mystiker machen oft auch eine gegenteilige Erfahrung der Gottferne, die sie mit Bildern wie Nacht, Wüste, Trockenheit beschreiben. Das Aufgeben jeglichen Theologisierens des Thomas von Aquin nach seiner mystischen Erfahrung kann man sicher auch auf einen Erschöpfungszustand zurückführen, er hat ein ungeheuer umfangreiches schriftstellerisches Werk hinterlassen. Es weist aber auch darauf hin, dass er angesichts des Erlebten merkte, wie wenig das rationale, verstandesmäßige Nachdenken über Gott an die Erfahrung herankommt. Von ihm stammt ja auch die Bemerkung, dass Gott immer größer und mehr ist als alle Aussagen, die wir über ihn zu treffen versuchen. Ein Mystiker erfährt seine Schau als Geschenk bzw. in der Sprache der christlichen Theologie als Gnade, auch wenn er sich vielleicht durch innere und äußere Disposition darauf vorbereitet hat. Sie kommt unverhofft, Thomas beschreibt sie als raptus, als plötzliches Hinweggerissen werden. Ein Mystiker bleibt verwurzelt in seiner eigenen Religion, auch wenn er in seiner Erfahrung deren Grenzen erkennt und überschreitet. Das ist wohl der Unterschied zur Esoterik, die sich keiner religiösen Autorität verpflichtet weiß und die das gnadenhafte Erleben zugunsten eines bewussten Machens und Herbeiführens durch bestimmte Techniken zurückstellt.

Gott in der Tiefe

Die Mystik führt uns auf eine Spur, auf die auch der protestantische Theologe Paul Tillich zu Beginn des 20. Jahrhunderts hingewiesen hat. Die Erfahrung der Mystik wird im Herzen gemacht, nicht im Hirn. Auch wenn diese Aussage im Sinn der modernen Neurowissenschaften nicht exakt ist, weil natürlich alle geistigen, bewussten Vorgänge im Gehirn des Menschen ablaufen, sagt das Bild vom Herzen dennoch sehr viel aus. Es bedeutet die Mitte des Menschen, sein Innerstes, man spricht von der Tiefe des Herzens, in der die Empfindungen zu Hause sind, die den Menschen erst zum Menschen machen. Unser klassisches Weltbild, das uns seit der Menschwerdung des Menschen prägt, geht von der Unterscheidung »oben und unten« aus. Gott versetzen wir unwillkürlich nach oben. Zu einer Zeit vor der exakten Erforschung des Weltalls war dies auch die verständlichste Art, Gottes Existenz außerhalb unserer Zeit und unseres Raumes zu beschreiben. Der Himmel war tatsächlich der Bereich jenseits des uns sichtbaren Firmaments. Das war das Jenseits. Dort konnte Gott gut sein und die Schöpfung in seinen Händen halten. Auch wenn wir mit unserem Wissen über die Unendlichkeit des Universums die Vorstellung von einem lokalisierbaren Himmel über uns nicht mehr teilen, sprechen wir dennoch nach wie vor von einem Gott in der Höhe. Als der frühere Parteivorsitzende der SPD, Rudolf Scharping, das Kloster Andechs besuchte und von Abt Odilo durch die Fürstenräume des Klosters geführt wurde, erschien am darauf folgenden Tag im Münchner Merkur ein großes Foto, auf dem der Abt mit erhobener Hand auf das Deckenfresko eines Fürstenzimmers zeigte und er und der Besucher nach oben blickten. Wohl ironisch gemeint war die Bildunterschrift der Redaktion: »Dort oben wohnt der liebe Gott, Herr Scharping. « Oder eine andere Anekdote: Als der russische Kosmonaut Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall, nach 104 Tagen im All zurückkam, soll er bei Chruschtschow Meldung gemacht haben, dass er auf seiner Reise Gott nicht begegnet sei. Natürlich lächelten wir im Westen über dieses angeblich atheistische Argument der kommunistischen Propaganda. Aber sind wir wirklich ganz frei von der Vorstellung eines Gottes ganz, ganz oben hinter den unendlichen Weiten des gekrümmten Universums? Genau diese Diskrepanz zwischen den Bildern, die wir in uns tragen, und den Bildern, die wir tagtäglich über die Medien von der Wirklichkeit der Welt zu sehen bekommen, bringt uns zum Fragen und Zweifeln an der Existenz Gottes. Paul Tillich schlägt nun vor, die Vorstellung der Höhe gegen die Vorstellung der Tiefe auszuwechseln. Das Wort »Tiefe« bedeute für uns so etwas wie Gegenwart, während der Begriff der Höhe oft den Eindruck der Ferne erweckt. Tillich will aber nicht einfach das alte Denksystem unter einem umgekehrten Vorzeichen wieder einführen, er redet vielmehr von der unbegrenzten und unerschöpflichen Tiefe und dem Grund alles Seins, von dem, was uns unbedingt angeht. Er meint die Tiefe unseres persönlichen Lebens und die tiefsten Quellen unserer sozialen und geschichtlichen Existenz.

Der katholische Theologe Eugen Biser wählt einen ähnlichen Ansatz in der Tradition des Kirchenvaters Augustinus. Er spricht vom magister interior, vom inwendigen Lehrer oder Meister. Die Tiefe Tillichs wird zum Inwendigen oder Innersten. Auf die ganze Welt, die belebte und unbelebte bezogen, heißt das: Gott ist ihr inwendig. Im Blick auf den Menschen: Gott spricht aus unserem Inneren zu uns. Ein christlicher Meditationslehrer unserer Tage übersetzt das Wort Meditation oder Kontemplation mit dem Begriff Innerung. Damit sind wir wieder auf dem Weg der Spiritualität und Mystik. Durch die Versenkung nach Innen wird Gott viel intensiver erfahren als durch theologische Spekulation.