26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lau-Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Olzog Edition

- Sprache: Deutsch

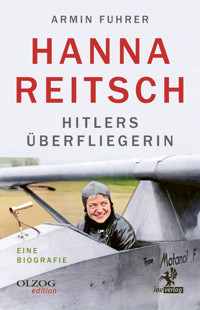

Sie war ehrgeizig, erfolgreich und beliebt: Hanna Reitsch, die berühmte Testpilotin erprobte die wichtigen Maschinen von Hermann Görings Reichsluftwaffe, wurde von Adolf Hitler mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse ausgezeichnet und erlangte weltweite Berühmtheit, als sie 1938 den ersten Hubschrauber in einer geschlossenen Halle flog. Doch »Hitlers Überfliegerin« diente auch der NS-Propaganda und wollte andere Piloten als Selbstmordflieger in den sicheren Tod schicken. Legendär ist ihr Flug vom 26. April 1945 in das bereits fast vollständig besetzte Berlin, um Hitler wenige Tage vor seinem Selbstmord in seinem Führerbunker zu besuchen. »Unsere Hanna«, wie sie im Volk genannt wurde, blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg beliebt. Aber es gab auch Kritik an ihr: War sie, die Hitler über dessen Tod hinaus die Treue hielt, wirklich die naive, unpolitische Patriotin, die nur Flugzeuge fliegen wollte? Oder war sie eine überzeugte und fanatische Nationalsozialistin, wie ihre Kritiker meinen? Anhand bislang unbekannter Aussagen Reitschs kann die erste Biografie der berühmten Pilotin aus der Feder eines deutschen Historikers diese Frage nun erstmals und endgültig klären. Armin Fuhrer zeichnet spannend erzählt das spektakuläre Leben Hanna Reitschs nach und wertet zum ersten Mal alle persönliche Unterlagen aus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

ARMIN FUHRER

HANNA REITSCH

ARMIN FUHRER

HANNA REITSCH

HITLERS ÜBERFLIEGERIN

EINE BIOGRAFIE

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Bildnachweis

bpk-Bildagentur: S. 187 © bpk | Bayerische Staatsbibliothek | Heinrich Hoffmann; dpa Picture-alliance: S. 212 © picture alliance / akg-images / akg-images, S. 285 © picture-alliance / akg-images / akg-images, S. 321 © picture-alliance / ASSOCIATED PRESS / Dennis Lee Royle; ullstein bild: S. 29 © ullstein bild - Alex Stöcker / Alex Stöcker, S. 53 © ullstein bild - ullstein bild, S. 73 © ullstein bild - ullstein bild, S. 81 © ullstein bild - adoc-photos, S. 99 © ullstein bild - ullstein bild, S. 119 © ullstein bild - ullstein bild, S. 147 © ullstein bild - Heinrich Hoffmann, S. 151 © ullstein bild - Heinrich Hoffmann, S. 348 © ullstein bild - Claus Hampel

1. Auflage

ISBN 978-3-95768-278-9

eISBN 978-3-95768-279-6

© 2025 by Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek

Lau-Verlag & Handel KG

Kirschenweg 10a

21465 Reinbek

E-Mail: [email protected]

www.lau-verlag.de

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Umschlagentwurf: pl, Lau-Verlag, Reinbek

Umschlagabbildung: Hanna Reitsch © ullstein bild - ullstein bild

Satz und Layout: pl, Lau-Verlag, Reinbek

INHALT

PROLOG

KAPITEL 1 START MIT SCHWIERIGKEITEN

Kindheit

Der Traum vom Fliegen

Start

Segelfliegen – ein deutscher Sport

Medizinstudium

Abgetaucht am Himmel

KAPITEL 2 AUFWIND

Eine neue Welt

Für das neue Deutschland unterwegs in der Welt

Segelflug im Dritten Reich

Wieder eine Mission für NS-Deutschland

KAPITEL 3 IN DER WELT DER MÄNNER

An der DFS

Beförderung zum Militär

Der Flug mit dem ersten Hubschrauber

Begeistert von den USA

Reichskristallnacht

KAPITEL 4 KRIEG

Der Lastensegler

Schrecken in Bad Saarow

Ganz oben

Ein schwerer Verlust

Schwerer Absturz

KAPITEL 5 BIS ZUM BITTEREN ENDE

Opfer für Deutschland

»Aus der Reihe der Tapfersten«

Mitwisserin

Im Führerbunker

Tragödie auf Schloss Leopoldskron

KAPITEL 6 STUNDE NULL

Ein Erweckungserlebnis auf dem Friedhof

Nach dem Ende

»Hitler lebt«

Camp King

Entnazifiziert

KAPITEL 7 NEUSTART

»Fliegen – mein Leben«

Wieder Wind unter den Flügeln

Persönliche Schmach

Flucht aus Deutschland

Ghana

KAPITEL 8 RADIKALISIERUNG

Eine neue Zeit

»Sie verehrte Hitler«

KAPITEL 9 SHOWDOWN

Skandal in Bremen

Das Ende

HANNA REITSCH – EIN FAZIT

ANMERKUNGEN

QUELLEN UND LITERATUR

PERSONENREGISTER

PROLOG

24. April 1945: Berlin, die Hauptstadt des Dritten Reiches, ist weitgehend von den Truppen der Roten Armee besetzt. Nur wenige Teile des Zentrums sind noch in den Händen der letzten deutschen Verteidiger. Unterhalb der Reichskanzlei in der Voßstraße, ganz in der Nähe des Brandenburger Tors, hat sich Adolf Hitler im Führerbunker mit seinen letzten Getreuen verschanzt, darunter Propagandaminister Joseph Goebbels mit seiner Frau Magda und ihren sechs Kindern, sein Sekretär Martin Bormann und Hitlers Lebensgefährtin Eva Braun. Über ihnen in der Trümmerlandschaff, die einst die stolze deutsche Hauptstadt war, tobt ein erbitterter letzter Kampf um jede Straßenecke, jedes Haus, jeden Meter. Inzwischen kann man von der Ost- an die Westfront mit der Straßenbahn fahren, meinen manche der Berliner, die ihren Humor noch immer nicht verloren haben. Die meterdicken Betonwände des Führerbunkers werden von ständigen Bomben- und Granatentreffern erschüttert, die oben im Garten der Reichskanzlei immer wieder die Erde umpflügen. Die Stimmung in den engen und stickigen Räumen ist apokalyptisch. Kein Bewohner glaubt noch daran, den Bunker lebend wieder zu verlassen, und Hitler hat angekündigt, sich umzubringen, bevor er lebend den russischen Soldaten in die Hände fällt. Denn er befürchtet, dass Josef Stalin, sein Gegenspieler in Moskau, ihn in einem Käfig auf dem Roten Platz vorführen würde.

Doch noch immer fabuliert der »Führer« trotz der aussichtslosen Lage von einem Entsatz der Hauptstadt durch die Armee Wenck. Aber diese angeblich nahende Rettung existiert nur noch in seiner Fantasie. Gerade musste er einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen, denn Hermann Göring, Chef der Luffwaffe und viele Jahre sein engster Vertrauter, hat sich nach Süddeutschland abgesetzt und ihm per Telegramm mitgeteilt, dass er die Regierungsgeschäffe übernehmen werde, falls Hitler sich nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit melden würde. Der »Führer« tobt vor Wut über diesen »Verrat«, entlässt Göring aus allen seinen Ämtern und ordnet seine Verhaffung an. Er braucht einen neuen Chef für die Luffwaffe, auch wenn diese praktisch gar nicht mehr existiert. Schon länger hat er für diesen Posten einen Mann im Blick: Generaloberst Robert Ritter von Greim. Er befiehlt von Greim per Funkspruch, zu ihm in den Führerbunker zu kommen. Es ist ein aberwitziger Befehl, der das Leben Greims völlig unnötig in den letzten Tagen des längst verlorenen Krieges gefährdet.1

Als den Generaloberst die Order am 25. April erreicht, hat er keine Ahnung, was Hitler von ihm will, denn der Funkspruch enthält keine Begründung für den Befehl, ihn aufzusuchen. Greim befindet sich gerade in München. Weil aufgrund der militärischen Lage – Deutschland ist weitgehend besetzt von den alliierten Truppen – ein Flug am Tag nach Norden nicht mehr möglich ist, beschließt er, erst in der Nacht zum 26. April zu starten. Er macht sich auch Gedanken darüber, wie er eigentlich noch in die fast vollständig besetzte Hauptstadt gelangen soll. In dieser Situation fällt ihm nur eine Person ein, die das noch schaffen könnte: Hanna Reitsch. Er ist seit Jahren mit Deutschlands bekanntester Pilotin, Trägerin des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse, erstem weiblichen »Flugkapitän« der Welt und Inhaberin verschiedener Segelflug-Weltrekorde, befreundet. Greim weiß, dass Reitsch, die als beste Pilotin der Welt gilt, vor wenigen Monaten geübt hat, mit einem Helikopter über Berlin zu fliegen und auf dem großen Flakbunker am Zoologischen Garten zu landen. Er schätzt sie als wagemutig und geschickt und so sieht er in ihr die richtige Begleiterin. Reitsch sagt erwartungsgemäß sofort zu. Beiden ist bewusst, dass der Flug lebens

gefährlich ist und dass völlig unklar ist, ob sie jemals wieder aus Berlin herauskommen oder im Führerbunker auf das Ende und die Verhaffung durch russische Soldaten oder auch auf den Tod warten werden. Aus diesem Grund fliegt Greim zunächst nach Salzburg, wo Hanna Reitschs Eltern nach ihrer Flucht aus ihrer schlesischen Heimat auf Schloss Leopoldskron leben, und bittet sie um die Erlaubnis, ihre Tochter auf die lebensgefährliche Reise mit ungewissem Ausgang mitnehmen zu dürfen. Sie stimmen zu, denn wenn es um Deutschlands Schicksal geht, müssen persönliche Belange zurückstehen – so war schon immer die Ansicht der Reitschs. Hanna, die Greim nach Salzburg begleitet, verabschiedet sich von ihren Eltern. Sie ahnt nicht, dass sie sie niemals wiedersehen wird.

Der Plan lautet, mit einer Junkers Ju 188 zur Flugerprobungsstelle der Luffwaffe in Rechlin an der Müritz, rund 120 Kilometer nördlich von Berlin, und von dort aus weiter mit einem von Reitsch gelenkten Hubschrauber bis mitten ins Berliner Zentrum zu fliegen. Am 26. April um 2:30 Uhr hebt die Ju 188 auf dem Flughafen München-Neubiberg ab und erreicht nach rund zweistündiger Flugzeit unbehelligt Rechlin, wo sich der Luffwaffenführungsstab Nord befindet. Alle Offiziere dort halten einen Flug nach Berlin für völlig aussichtslos, zumal seit zwei Tagen kein Flugzeug mehr nach Gatow, dem letzten Flugplatz, der sich noch in deutscher Hand befindet, durchgekommen ist. Die telefonische Verbindung nach Gatow ist so schlecht, dass es nicht gelingt, eine Auskunff darüber zu bekommen, ob es überhaupt noch möglich ist, den Flugplatz, der unter schwerem russischen Artilleriefeuer liegt, anzufliegen.

Das ursprüngliche Vorhaben, mit einem Helikopter nach Berlin zu fliegen, ist nicht mehr durchführbar, weil die letzten zwei Maschinen am Tag zuvor bei einem Luffangriff zerstört wurden. Greim beschließt daher, mit einer Focke Wulff 190 zu fliegen und sich selbst ans Steuer zu setzen. Er ist ein erfahrener Pilot und hat, anders als Reitsch, Fronterfahrung. Von Gatow aus will er dann ins Berliner Zentrum fliegen. Reitsch soll in Gatow zurückbleiben, doch die 33 Jahre alte, nur 1,54 Meter kleine und zierliche Frau denkt überhaupt nicht daran. Sie fühlt sich verpflichtet, ihrem ursprünglichen Auffrag nachzukommen und will auf keinen Fall Greim, den sie tief verehrt, allein lassen. Das, so bekennt sie später, sei eine »heilige Verpflichtung« gewesen. So fragt sie den für den Flug mit der FW 190 beauftragten Piloten, dem zwei Tage zuvor als bisher letztem ein Flug nach Berlin hinein gelungen ist, ob es möglich sei, dass die bereits mit Ausrüstungsgegenständen beladene Maschine zwei Personen transportiert. »Bei Ihrem Gewicht, spielt das keine Rolle«, lautet seine Antwort. »Aber wo wollen Sie noch Platz finden?« Für dieses Problem hat Reitsch schon eine Lösung. Sie lässt sich hinten am Rumpf des Flugzeugs von vier Männern mit dem Kopf nach vorne in eine enge Luke schieben, die gerade groß genug ist, um sie aufzunehmen. Als die Luke von außen verschlossen ist, hat sie das Gefühl, lebendig begraben zu sein. Sie liegt zwischen scharfen Metallkanten zusammengekrümmt und hat keine Chance, sich ohne Hilfe wieder aus ihrer Lage zu befreien. Sollte das Flugzeug während des Fluges getroffen werden und Feuer fangen, würde sie qualvoll verbrennen.

Greim hat keine Ahnung davon, dass Reitsch sich im Flugzeug befindet, als er es besteigt und sich zum Start fertig macht. Plötzlich hört er, kurz bevor er den Motor startet, von hinten einen Ruf: »Sind sie auch gut angeschnallt?« Völlig überrascht ruff er zurück: »Kapitän, wo sind Sie?«, worauf Reitsch antwortet: »Im Schwanz«.

Greim versucht gar nicht erst, seine Begleiterin von ihrem Vorhaben abzubringen. Er kennt sie seit Jahren gut und weiß, dass dieser Versuch zwecklos wäre. Also startet er das Flugzeug. Es wird begleitet von rund 40 Jägern, die zu seinem Schutz abgestellt werden. Reitsch spürt jede Bewegung, jedes Auf und Ab des Flugzeugs. Und als Greim einmal im Sturzflug in die Tiefe saust, glaubt sie, die Maschine sei getroffen und sie dem Tod geweiht. Doch in Wahrheit weicht der Pilot durch das Manöver nur feindlichen Flugzeugen aus.

Nach 3 0Minuten landet die FW 190 trotz heffigem Artilleriebeschuss wohlbehalten in Gatow. Eine Verbindung zum Führerbunker kommt nicht zustande, aber klar ist, dass die Straßen in die Stadt von den Russen besetzt sind. Der Ring um den Führerbunker hat sich weiter geschlossen, schon haben die russischen Truppen den Anhalter Bahnhof besetzt. Er ist nur wenige Hundert Meter entfernt von der Voßstraße. Frei ist dagegen noch die Ost-West-Achse, die vom Großen Stern zum Brandenburger Tor führt. Auch sie liegt aber, so die Information, unter ständigem Beschuss. Greim und Reitsch ist klar, dass hier das letzte Schlupfloch liegt, um zu Hitler zu gelangen. Ohne zu zögern, machen sie sich auf den Weg.

Als Flugzeug für den gefährlichen Flug steht ein Fieseler Storch zur Verfügung, eine leichte und kleine, aber relativ langsame Maschine. Da sie nur über einen Sitz verfügt, stellt sich Reitsch dahinter, um im Notfall über Greims Schulter hinweg steuern und Gas geben zu können. Nach dem Start fliegt Greim die Maschine zunächst in einer Höhe von zehn bis 20 Metern über den Wannsee in Richtung Funkturm. Kaum erreicht er den Grunewald, als ein höllisches Feuer einsetzt. Beim Blick nach unten erkennen Greim und Reitsch zahlreiche russische Panzer. Sie fliegen weiterhin im Schutz der Baumwipfel so niedrig, dass sie die Gesichter der Soldaten erkennen können. Die Hölle scheint sich unter ihnen aufzutun. Greim versucht, das Flugzeug durch Abwehrbewegungen durch den Feuerregen zu lenken, doch nach kurzer Zeit gibt es den ersten Einschlag. Plötzlich schreit Greim auf: »Ich bin getroffen!« Ein Panzersprenggeschoss hat seinen rechten Fuß durchschlagen. Er verliert viel Blut und das Bewusstsein.

Jetzt ergreiff Reitsch stehend über die Schultern des bewusstlosen Greim das Steuer. Zahllose Kugeln durchbohren die Tragflächen, und weil beide Flächentanks zerschossen sind und das Benzin in Strömen ausfließt, rechnet Reitsch jeden Augenblick damit, dass die Maschine in Flammen aufgeht. Auch das Leitwerk, das Fahrwerk und der Rumpf werden getroffen, aber wie durch ein Wunder bleibt Reitsch unverletzt. Schließlich erreicht sie den Funkturm in Charlottenburg. Nur mit Mühe findet sie durch den Qualm die Ost-West-Achse. Der Beschuss lässt nach, weil das Gebiet, über das sie jetzt fliegt, zum Teil noch in deutscher Hand ist. Schließlich gelingt es ihr, auf der Ost-West-Achse zu landen und den Fieseler Storch am frühen Abend direkt vor dem Brandenburger Tor zum Stehen zu bringen. Sie klettert aus der Maschine und hilff Greim, der das Bewusstsein wieder erlangt hat, aber von schlimmen Schmerzen gequält wird, ebenfalls heraus. Sie setzen sich an den Straßenrand und blicken sich um. Die Gegend rund um das Brandenburger Tor, einst ein Zentrum der quirligen deutschen Hauptstadt, ist menschenleer. Überall liegen Trümmerteile und kaputte Fahrzeuge, ganze Bäume und Äste verstreut und immer wieder pfeifen Schüsse und Granaten durch die Luff. Greim verliert wieder kurz das Bewusstsein. Hanna Reitsch ist verzweifelt. Was soll sie tun? Wie kann sie sich und ihren Begleiter aus dieser misslichen Lage befreien und in Sicherheit bringen? Wie sollen sie in den Führerbunker gelangen, der nur ein paar Hundert Meter entfernt liegt? Wer beherrscht dieses Gebiet? Werden sie von deutschen oder russischen Soldaten entdeckt? Schließlich hören sie den Motorenlärm eines herannahenden Lastwagens. Das Auto bleibt vor ihnen stehen und heraus steigen mehrere Soldaten.

KAPITEL 1START MIT SCHWIERIGKEITEN

Kindheit

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Hanna Reitsch mitten in diesem Inferno mit einem kleinen Flugzeug im zerstörten und belagerten Zentrum Berlins landete, einen verletzten Generaloberst der Luffwaffe bei sich hatte und einen Weg in den Führerbunker suchte, um Adolf Hitler zu treffen?

Begonnen hatte alles 33 Jahre zuvor, genau am 29. März 1912. In einer stürmischen Frühlingsnacht kam an diesem Tag in der schlesischen Stadt Hirschberg ein Mädchen zur Welt – ohne die Komplikationen, die die Mutter befürchtet hatte. In dieser Furcht der Mutter vor ihrer Geburt sah Hanna Reitsch später einen Grund für die besonders enge Bindung, welche die beiden zueinander entwickelten. Emy Reitsch wurde von ihrer Tochter später als lebenslustige Frau und verständnisvolle Mutter beschrieben. Sie war keine Schlesierin, sondern zugezogen aus Tirol und entstammte der Familie Helfer-Hibler von Alpenheim. Aufgewachsen war sie auf Schloss Rainegg, dem sogenannten Gannerl Schlössl in Hall bei Innsbruck, das man sich nicht allzu mondän vorstellen darf. Sie scheint ein ausgeprägter Familienmensch gewesen zu sein, was vielleicht auch daran lag, dass sie mehrere Jahre in einem Internat in Wien erzogen worden war und daher während dieser Zeit das Leben in einer Familie vermisst hatte. Das holte sie jetzt nach und so schrieb ihre Tochter im Rückblick: »Das Glück unserer Familie aber war erst vollkommen durch meine Mutter. Ich habe sie nie anders als immer heiter und ausgeglichen in Erinnerung.«1

Ihren Mann hatte Emy, die körperlich ähnlich klein war wie ihre älteste Tochter Hanna und die wenig Wert auf ihre Kleidung legte, kennengelernt, als dieser sich Anfang des Jahrhunderts für eine Weile in Innsbruck aufhielt. Willy Reitsch, anders als seine Frau ein gebürtiger Schlesier, war ein empfindsamer, sensibler, zart gebauter und sehr musikalischer Mensch, dennoch nach den Worten seiner Tochter mit Autorität ausgestattet. Für ihn spielte der Begriff Ehre eine außergewöhnlich große Rolle – ein Erbe, das er an seine Tochter weitergab. Er war beseelt von dem Wunsch, anderen zu helfen – weswegen er Augenarzt wurde. Seit ihm 1908 eine Praxis in Hirschberg angeboten worden war, lebte er in der Stadt. Die Praxis befand sich nur etwa fünf Gehminuten von der Wohnung der Familie in der Innenstadt entfernt. Die Familie, neben Hanna gab es noch den zwei Jahre älteren Bruder Kurt, zu dem Hanna auch als Erwachsene stets eine enge Verbindung hielt, und die vier Jahre jüngere Schwester Heidi, bewohnte eine geräumige Wohnung mit zehn Zimmern. Hier hielt Willy auch Sprechstunden ab und ebenso lud er zu den regelmäßig stattfindenden Musikabenden Gäste ein. Bis zu 60 Personen sollen dann anwesend gewesen sein, wenn Willy, begleitet von einem Pianisten, Cello spielte. Musik wurde auch sonst großgeschrieben und Hanna Reitsch sollte sich später daran erinnern, dass es zu ihren schönsten Erlebnissen als Mädchen gehörte, wenn sie gemeinsam mit Vater und Bruder musizierte. Ebenso erinnerte sie sich gerne an gemeinsame Wanderungen an den Wochenenden ins umliegende Riesengebirge. Man brach dann schon nachts um zwei oder drei Uhr auf, um von einem der Hirschberg umgebenden Berge den Sonnenaufgang bewundern zu können.

Beide Eltern waren tiefreligiös. Aber während der Vater Protestant war, entstammte die Mutter einem katholischen Elternhaus. Bei der Geburt Kurts hatten sich die Eltern darauf geeinigt, dass er und mögliche weitere Kinder protestantisch erzogen würden. Inwieweit sich Emy beugen und ihre eigenen Wünsche hintanstellen musste, ist nicht überliefert – Hanna Reitsch hat in ihren Büchern, welche die einzigen Quellen für diese Zeit und ihre Eltern sind, stets betont, wie harmonisch und liebevoll es in der Familie und auch zwischen den Eheleuten zugegangen sei. Irgendein dunkler Fleck wie eine von ihrem Ehemann in ihrer Religiosität beeinträchtigte Mutter hätte zu dieser Beschreibung nicht gepasst. Aber ihre Erzählung, nach der Emy jeden Morgen in aller Frühe heimlich zum Beten in die katholische Kirche gegangen sei, während sie offiziell zum Einkaufen ging, könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Verzicht auf eine katholische Erziehung der Kinder nicht ganz freiwillig war. Doch in Gesprächen brachte die Mutter ihren Kindern auch die katholische Kirchenlehre näher. Willy ging grundsätzlich nicht in die Kirche, weil er lieber allein zu Hause Zwiesprache mit Gott hielt. Dabei sei er off so bewegt gewesen, dass ihm Tränen in die Augen gekommen seien – und das habe niemand sehen sollen.

Hanna war von einer tiefen Liebe zu ihren Eltern geprägt und vergötterte ihren Bruder. Der wurde trotz der Sanffheit des Vaters des Öfferen Opfer von handgreiflichen Bestrafungen, wenn er es zu bunt getrieben hatte. Hanna wurde davon verschont, schließlich war sie ja ein Mädchen. Sie hatte ein besonderes Verhältnis zur Mutter entwickelt, die sich stets schützend vor ihre Tochter stellte; Kurt und Heidi genossen diesen besonderen Schutz nicht. Aus der Schulzeit gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten. Viele Spielgefährten Hannas waren Jungen, sodass sie schrieb, vielleicht sei sie »eher versehentlich ein Mädchen« geworden.2 Immerhin könnte hier ein erster Hinweis dafür liegen, dass sie sich später in einer ausgesprochenen Männerwelt durchsetzen sollte. Hanna war ein aufgewecktes Mädchen, das viel und gerne redete, aber wohl ansonsten kaum weiter auffiel. Bald wurde klar, dass sie zierlich und klein bleiben würde, was sie selbst zu dem Schluss führte, sie müsse sich daher eben in besonderer Weise mit Worten durchsetzen. In der Schule war sie Mittelmaß und besondere Interessen zeigte sie nicht. Klassenkameradinnen erzählten später, dass sie stets bemüht war, im Mittelpunkt zu stehen. Sie lachte viel, redete ohne Unterlass und trat sehr selbstbewusst auf. Wenn sie sich in der Schule ungerecht behandelt fühlte, klagte sie schon als Mädchen, sie sei in ihrer »Ehre« verletzt worden. Wenn ein Lehrer andererseits eine Schwäche zeigte, erkannte Hanna diese und spielte gnadenlos damit.3

Auffällig ist, dass sie in ihren beiden Büchern neben ihrer Elternliebe und ihrer eigenen Gottesgläubigkeit zwei Charaktereigenschaffen herausstellte. Da war einmal ihr ausgeprägter Gerechtigkeitswille, der sich zum Beispiel darin manifestierte, dass sie nicht mitmachte, wenn die anderen Kinder eine alte buckelige Frau als »Hexe« verhöhnten. Auch in den Schilderungen späterer Zeiten liegt ein Fokus auf diesem Sinn für Gerechtigkeit, den sie sich selbst immer wieder attestierte.

Das andere Merkmal ist ihr überaus stark ausgeprägter Sinn für Ehre, ein »fast übersteigertes Ehrgefühl«, wie sie sich selbst bescheinigte.4 Als sie darüber erstmals schrieb, in ihrem 1951 veröffentlichten Buch Fliegen – mein Leben, mag das als eine Begründung für ihr Verhalten während des Dritten Reiches und des Krieges und ihrer Haltung zu beiden in den Jahren danach gedacht gewesen sein. Sie selbst bemerkte, dass dieses sehr stark ausgeprägte Gefühl für Ehre (oder das, was sie darunter verstand) ihr mehr als einmal Probleme bereitet habe. Als Beispiel aus ihrer Kindheit erzählte sie, dass sie eines Tages, nachdem sie eine ungerechte Strafe bekommen habe, von zu Hause ausgerissen sei, weil sie sich in ihrer Ehre verletzt gefühlt habe. Der Ausflug in den tiefen Wald vor den Toren Hirschbergs dauerte indes nur wenige Stunden, dann kehrte die etwa Zehnjährige reumütig zurück – der Wald hatte ihr zu viel Angst gemacht, als es dunkel wurde.

Politisch waren die Eltern sehr patriotisch und dabei machten sie keinen Unterschied zwischen Deutschland und Österreich beziehungsweise zwischen preußisch und habsburgisch. Sie waren »großdeutsch« – und dass Österreich irgendwann wieder zu Deutschland kommen musste, stand für sie außer Frage.5 Eine wichtige Rolle spielte, wie für viele Deutsche nach dem Ersten Weltkrieg und der Revolution in Russland von 1917, die Furcht vor dem Bolschewismus. Und nicht zuletzt fühlten sie sich – ebenfalls wie Millionen Landsleute – als Deutsche durch den Versailler Vertrag ungerecht behandelt. Das alles sog die kleine Hanna von Kindesbeinen an in sich auf. Wenn in Hirschberg eine Militärkapelle spielte, berührte das schon im Kindesalter ihre patriotischen Gefühle.

Die deutsche Bevölkerung in Schlesien war grundsätzlich nach den Ereignissen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg national gestimmt, wenn nicht bis weit ins Bürgertum, zu dem die Reitschs zählten, nationalistisch. Diese Einstellung wurde angeheizt durch die im Versailler Vertrag festgelegte Teilung Oberschlesiens, welche die Deutschen naturgemäß vehement ablehnten. Die Situation dort war also denkbar kompliziert und die Stimmung zwischen deutscher und polnischer Bevölkerung dementsprechend auch in der benachbarten Region Niederschlesien aufgeheizt. Die Regierung des nach dem Krieg wieder gegründeten polnischen Staates schürte die Konflikte bewusst und es kam zu drei Aufständen. Bei der zweiten dieser polnischen Erhebungen erlitt die deutsche Bevölkerung große materielle Verluste. Es kam zu militärischen Auseinandersetzungen, welche deutsche Freikorps, die laut Versailler Vertrag verboten waren, aber von der englischen Regierung geduldet wurden, für sich entschieden. Eine Volksabstimmung brachte am 20. März 1921 eine 60:40-Mehrheit für einen Verbleib bei Deutschland, dennoch beschlossen die Alliierten eine Teilung Oberschlesiens. Das wertvolle Industriegebiet um Kattowitz fiel an Polen, was zu einem Aufschrei praktisch aller politischen Richtungen in Deutschland führte. In den folgenden Jahren versuchten die polnischen und die deutschen Regierungen, die Lage zu entspannen, aber deutscherseits kam es während der gesamten Weimarer Republik nicht zu einer Normalisierung des Verhältnisses.6 Für Emy trugen vor allem die demokratischen Regierungen die Schuld an der schwierigen Lage, in der sich die Weimarer Republik nach der Kriegsniederlage befand. In den Jahren nach dem Krieg und nach der November-Revolution, die den Kaiser und das ganze System weggespült hatte, litt Deutschland unter einer Inflation, die schließlich 1923 in eine Hyperinflation ausartete. Im November kostete ein US-Dollar 4,2 Billionen Reichsmark, erst dann zog die Reichsregierung unter dem Kanzler Gustav Stresemann die Notbremse. Im Januar des Jahres hatten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzt, kommunistische und rechtsradikale Aufstände erschütterten das Land.

Hirschberg lag in Niederschlesien, das bei Deutschland verblieb. Die Haltung der Reitschs spiegelte sich auch in den Wahlergebnissen in dieser Region wider. Die SPD, auf Reichsebene für gewöhnlich die stärkste Kraff, schnitt in der Provinz Niederschlesien bei der ersten Wahl 1919 mit 49 Prozent zunächst denkbar gut ab und erreichte beispielsweise bei den drei letzten demokratischen Urnengängen 1930 und 1932 zwischen 20 und 30 Prozent. Die Nationalsozialisten lagen bei der Wahl vom 14. September 1930, bei der sie auf Reichsebene mit 18,5 Prozent ihren sensationellen Durchbruch erzielten, in Niederschlesien mit 22,9 Prozent sogar noch deutlich darüber. Daran änderte sich auch bei den beiden Wahlen vom Juli und November 1932 nichts, als sie auf 45,3 und 41,1 Prozent kamen. Bei der Wahl vom 5. März 1933, also nach Adolf Hitlers »Machtergreifung«, erreichten sie mit 51,7 Prozent dann nicht nur die absolute Mehrheit, sondern auch erheblich mehr Stimmen als auf der Reichsebene (43,1 Prozent).7

Wie Reitschs Eltern wählten, ist unbekannt. Zumindest ein stark ausgeprägter Patriotismus wird sich in der Zehnzimmerwohnung breitgemacht haben. Gleichwohl sind die Eltern zu Reisen in andere Länder aufgebrochen, so unter anderem nach Frankreich, Italien und Finnland. Und sie sperrten sich keineswegs gegen den kulturellen Austausch. Weihnachten 1928 hatte die Familie Reitsch zwei Gäste aus England, den Studenten James Tucker und die Studentin Nora Campbell. Tucker fiel vor allem der tiefe religiöse Geist seiner Gastgeber auf; Campbell behielt die Kostüme der Puppen im Tiroler Stil in Erinnerung, die unter dem Weihnachtsbaum lagen und die Familie darstellen sollten. Beide empfanden die Reitschs als freundlich.

Doch Willy hatte schon 1900 als junger Mann noch eine weitere Reise angetreten: nach China, und zwar als freiwilliger Soldat der deutschen Armee, um dort den Boxeraufstand gegen die ausländischen Besatzer niederzuschlagen. Deutschland war keineswegs in diesem Kampf der Kolonialmächte allein, insgesamt kämpffen acht Mächte gemeinsam gegen die Aufständischen. Und auch andere Staaten gingen rigoros gegen sie vor. Aber Deutschlands Kaiser Wilhelm II. ragte dennoch heraus, als er am 27. Juli 1900 bei der Verabschiedung der deutschen Soldaten betonte: »Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen!« Nie wieder dürfe ein Chinese es wagen, einen Deutschen scheel anzusehen. Inwieweit sich Willy an diese Maxime seines Kaisers gehalten hat, ist nicht nachprüfbar, aber wenn ein junger Mann aus freien Stücken, wie Hanna über ihren Vater berichtete, bei der brutalen Niederschlagung der Boxer mitgemacht hat, deutet das auf eine ausgeprägte nationale Einstellung hin. So musste Hannas Bruder Kurt vermutlich auch in den Zwanzigerjahren seinen Plan, zur Kriegsmarine zu gehen, nicht gegen seinen Vater durchboxen. Viele national gesinnte junge Männer, und gerade solche, die wie Kurt die Schrecken des Krieges nicht persönlich erlebt hatten, zog es in die deutsche Armee oder zur Marine. Nur wurden viele am Dienst durch die von den alliierten Siegermächten durchgesetzte Beschränkung des Heeres auf 100000 Mann und der Reichsmarine auf 15000 Mann daran gehindert. Kurt gelang es, einen der raren Plätze zu ergattern, und so heuerte er Anfang 1929 bei der Reichsmarine an. Im nächsten Krieg sollte er zum Fregattenkapitän avancieren. Wahrscheinlich war Kurts Interesse auch durch seinen Vater geweckt worden, der im Ersten Weltkrieg als Oberarzt bei der Marine tätig war.

Der Traum vom Fliegen

Und dann gab es da noch etwas, das das Leben der jungen Hanna früh prägte: die Liebe zum Fliegen. Schon als zwei-, dreijähriges Mädchen habe sie aus dem Fenster oder vom Balkon springen wollen, um zu fliegen, und als sie etwas älter war, kletterte sie auf Bäume und erledigte dort ihre Hausaufgaben, denn so habe sie sich dem Himmel näher gefühlt. Sie führte diese frühe Leidenschaff für Höhe auf die Sehnsucht ihrer Mutter zurück, die als Tirolerin das Bergsteigen vermisste. Vielleicht gibt es auch einen anderen Grund, aus dem das Interesse des quirligen Mädchens geweckt wurde. Weil in Deutschland Anfang der Zwanzigerjahre gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags der Bau von motorisierten Flugzeugen verboten war, verlegten viele Flugbegeisterte sich auf den Segelflug, denn er fiel nicht unter das Verdikt der Siegerstaaten. In den Zeitungen wurde darüber berichtet – und da Deutschland sich als Fliegernation begriff, konzentrierte sich sein Nationalstolz in der Luff eben zunächst zwangsläufig auf den Segelflug. So könnte Hanna etwas davon mitbekommen haben, zumal sich just ganz in der Nähe ihrer Heimatstadt eines der ersten Segelflugzentren etablierte.

Sie habe als Zehnjährige so viel von ihrem Wunsch zum Fliegen erzählt, dass ihre Eltern schließlich so genervt davon gewesen seien, dass ihr Vater einen Deal mit ihr gemacht habe: Wenn sie bis zum Abitur nicht mehr darüber sprechen würde, dürffe sie einen Kurs im Segelfliegen absolvieren. Also habe sie jahrelang nicht mehr über das Fliegen gesprochen, sondern sich nur still und heimlich ihrer Sehnsucht hingegeben. Doch dann, als sie das Abitur abgelegt habe, sei sie schnurstracks zu ihrem Vater gegangen und habe ihn an sein Versprechen erinnert. Die Eltern waren erstaunt, dass ihre Tochter sich daran noch erinnerte, und erschreckt, weil sie um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben fürchteten. Doch der Vater habe sich an sein Versprechen gebunden gefühlt und finanzierte ihr den Kurs. So erzählte es Reitsch später. Das kann man glauben, muss man aber nicht.

Es war ein glücklicher Zufall, dass nach der Wasserkuppe in der Rhön ganz in der Nähe von Hirschberg der zweitwichtigste deutsche Standort für das Segelfliegen lag: die Segelflugschule von Grunau am Galgenberg. Die hügelige Umgebung Hirschbergs mit den weiten, sanffen Abhängen eignete sich bestens für Starts mit einem Segelflugzeug, das damals noch von Menschenkraff gezogen werden musste, bevor es Aufwind bekommen und abheben konnte. So musste Hanna sich nur auf das Rad setzen und zwölf Kilometer fahren und schon war sie am Ort ihrer Sehnsucht. Die Anfänge des Segelflugs lagen im Jahr 1921, als hier die ersten Flüge stattfanden. Zwei Jahre später kamen zwei Segelflugbegeisterte nach Grunau: Edmund Schneider und Gottlob Espenlaub. »Espe«, wie er genannt wurde, war ein begnadeter Segelflieger und handwerklich so geschickt, dass er nach den immer wieder vorkommenden Abstürzen die fliegenden Kisten wieder zusammenflicken konnte. Edmund Schneider, ein Schwabe, war ein begeisterter und erfolgreicher Tüffler und konstruierte 1931 mit dem Grunau Baby eines der populärsten und weltweit am meisten verbreiteten Segelflugzeuge.

Geleitet wurde die Schule im Sommer 1931, als Hanna nach dem Abitur den A-Kurs als Segelfliegerin absolvierte, von einem weiteren Schwaben: Wolf Hirth. Der 31-Jährige war gerade erst von einem Aufenthalt in den USA zurückgekehrt und hatte die Leitung der »Klubschule für Segelflugsport« übernommen, der er bis 1933 vorstand. Aufgrund eines Flugunfalls hatte er als junger Mann den unteren Teil eines Beins verloren, das durch eine Holzprothese ersetzt wurde. Hirth hatte sich schon wie Hanna Reitsch als Jugendlicher für das Fliegen begeistert. Sein Vater, ein Unternehmer, teilte seine Leidenschaff und baute einen Flugmotor. Und sein älterer Bruder war als ein beliebter Flugpionier vor dem Ersten Weltkrieg der Dritte im Bunde. Hirth wurde Mitbegründer des Deutschen Aero Modellclubs und besuchte 1920 den ersten Segelflugwettbewerb auf der Wasserkuppe. Seine Behinderung hinderte ihn keineswegs daran, ein erfolgreicher Flieger zu bleiben, der in Grunau als Erster die »lange Welle« erforschte, die für Segelflieger außerordentlich große Bedeutung hat.8 Doch dieser Erfolg fand erst im März 1933 statt und war im Sommer zwei Jahre zuvor, als Hanna ihre ersten Flugversuche machte, noch Zukunffsmusik. Hirth sollte Hannas Talent zum Fliegen rasch erkennen und wurde ein wichtiger Förderer. Für die junge Frau war der 31-Jährige schon kurz nach ihrem ersten Aufeinandertreffen ein Halbgott, und das galt ebenso für ihre Mitschüler.

Hanna fieberte dem Kurs entgegen, nachdem ihre Bewerbung angenommen worden war. In dem Schreiben finden sich zwei Sätze der 19-Jährigen, die weit in die Zukunff weisen und die klarmachen, dass sie schon zu dieser Zeit längst nicht so unbedarff und unpolitisch war, wie sie später stets behauptete. Sie schrieb: »In heutiger Zeit müsste jedes deutsche Mädchen und jeder deutsche Mann sich zum Segelfliegen melden zur Stählung des Körpers und des Willens und der Geistesgegenwart. Keiner von uns weiß, wie es später mal fürs Vaterland verwendet werden kann.«9 Zum einen nimmt sie die Intention, die das NS-Regime bald mit der gezielten Förderung der Begeisterung zahlloser Jugendlicher für das Segelfliegen in die Tat umsetzte, vorweg; ja, die Formulierung hätte geradezu aus einer späteren nationalsozialistischen Propagandabroschüre stammen können – aber sie war verfasst zwei Jahre vor der »Machtergreifung« Hitlers. Und zweitens zeigt die Äußerung, dass Hanna Reitsch sich bereits damals mit dem Gedanken eines möglichen zukünftigen Krieges, für den die Deutschen sich vorbereiten sollten, auseinandersetzte. Wer im Jahr 1931 so dachte, war ohne jeden Zweifel im rechten politischen Spektrum verortet.

Schließlich war endlich der Tag gekommen, endlich sollte sich ihr Wunsch erfüllen, in die Luff zu gehen und zu fliegen. Doch es gab Startschwierigkeiten und daran trug sie selbst die Schuld, denn sie ignorierte die Vorschriffen, die der Leiter des Lehrgangs, Pit van Husen, aussprach. Dieses Verhalten war durchaus ihrem wohl etwas nassforschen Charakter geschuldet, aber sicher gab es auch noch einen anderen Grund dafür. Die gerade einmal 19 Jahre alte Hanna war in ihrem Lehrgang aus ungefähr 20 Teilnehmern unter lauter Männern die einzige Frau. Und die männlichen Schüler, unter ihnen die meisten sportliche junge Kerle, sahen es als unerhört an, dass eine Frau sich erdreistete, in ihre Männerdomäne einzudringen. Die Emanzipation der Frauen, die nach der Revolution von 1918/19 eingesetzt hatte, hatte sich noch lange nicht wirklich durchgesetzt – und das galt zumal in ländlichen Regionen wie Niederschlesien. Hier herrschte noch weitgehend die alte Ordnung und das bedeutete, dass sich das Lebensumfeld der Frauen auf Haushalt und Kindererziehung und bestenfalls auf einen Sekretärinnen- oder Verkäuferinnenjob beschränkte. Andererseits war den flugbegeisterten Schülern sicher nicht entgangen, dass auch einige Frauen hervorragende Flugleistungen erbracht hatten. So zum Beispiel Elly Beinhorn, die gerade Ende April 1931 von einem aufsehenerregenden Flug nach Afrika zurückgekehrt war, der sie zu einer nationalen Berühmtheit machte.

»Ich sehe das Bild noch vor mir, wie sie zum ersten Male am Startplatz auftauchte, ein kleines Persönchen mit sehr hellen Haaren, sehr hellen Augen und einer ganz hellen Stimme, immer in Begeisterung, eine Lerche in Menschengestalt. Sie trug ein großes viereckiges Lederkissen in ihren Armen, halb so hoch wie sie selber, das brauchte sie, um im Flugzeug darauf zu sitzen, sonst hätte sie nicht hinausschauen können.« So erinnerte sich Ende 1942 der Schauspieler Mathias Wieman, der damals ein Teilnehmer des Lehrgangs war, an seinen ersten Eindruck von Reitsch.10

Hanna musste sich einige Kommentare anhören, wie den, dass Frauen doch besser an den Kochtopf gehörten. Hinzu kam, dass sie mit 1,54 Meter Körpergröße auch noch zierlich und körperlich schwach war. Ihre entsprechenden Bemerkungen in ihren Büchern sind an diesem Punkt zweifellos glaubwürdig und auf der Feminismuswelle ist sie ohnedies nie geschwommen – so nannte sie sich selbst nach der Verleihung des Titels 1937 auch niemals »Flugkapitänin«, sondern stets »Flugkapitän«. Für sie war es völlig natürlich, dass Frauen beim Fliegen genauso erfolgreich sein können wie Männer. Probleme bereitete ihr manches Mal aber ihr zierlicher Körperwuchs, denn sie benötigte mehrere Sitzkissen, um die Instrumente von Flugzeugen bedienen zu können. Aber gibt es nicht auch kleine Männer?

Und sie hatte einen ausgeprägten Willen, sich durchzusetzen, wie ihre Mitschüler bald feststellen sollten. Dieser Wille stand ihr aber zunächst auch im Weg, denn weil sie bei der ersten grundsätzlichen Einführung gleich mal zum Entsetzen des Lehrers gegen dessen ausdrückliche Anweisung kurz abhob, um dann unter dem Gejohle der Mitschüler hart auf dem Boden zu landen, wurde sie mit einem dreitägigen Startverbot belegt. Eine sehr schmerzvolle Strafe und der Spott der anderen, die ihr den Spitznamen »Stratosphäre« gaben, war ihr gewiss. Doch sie blieb nicht untätig und übte nachts mit einem Stock zwischen den Beinen im Bett das Betätigen des Steuerknüppels. Und als sie drei Tage später wieder im Flugzeug Platz nehmen durffe, gelang es ihr, 39 Sekunden lang vom Boden abzuheben. Auch diesmal war das nicht geplant und eigentlich gegen die Anordnung des Lehrers. Doch diesmal ging die Sache anders aus, denn Pit van Husen war erstaunt und begeistert über die Fähigkeit der jungen Frau, die ihm doch bisher nur Ärger bereitet hatte. Und so drückte er ein Auge zu und erlaubte ihr sogar ein zweites Abheben. Am nächsten Tag erschien Schulleiter Hirth persönlich, um sich diese wagemutige und offenbar talentierte junge Dame anzuschauen. Er erlaubte ihr weitere kurze Flüge und am Ende des Lehrgangs bestand Hanna die A-Prüfung, für die sie sich 30 Sekunden in der Luff halten musste, spielend.

Und so stellte auch Mathias Wieman in seinem Artikel fest: »Es dauerte bloß ein paar Tage, dann hatte sie uns anderen Schüler alle überholt und flog allein, während wir noch lange am Doppelsteuer üben mussten. Das waren harte Schläge für unsern männlichen Stolz. Wir retteten uns in ironischer Hochachtung und nannten sie ›Fräulein Flugkapitän‹; fünf Jahre später war sie's wirklich.«11

Als der Lehrgang zu Ende war und Hanna das letzte Mal die zwölf Kilometer mit dem Fahrrad von Grunau nach Hause fuhr, fasste sie einen Entschluss: Sie würde auch weiterhin fliegen, nur dann viel höher und viel weiter. Die Begeisterung hatte sie jetzt erst richtig gepackt, die Hoffnung oder auch Erwartung der Eltern, nach dem Lehrgang werde sich die Leidenschaff legen, erfüllte sich nicht.

Start

Doch das Leben hatte zunächst einmal andere Pläne für Hanna. Es stellte sich nach dem Abitur die Frage, in welche Richtung sie sich entwickeln sollte. Die Eltern sahen für ihre Tochter zwar eine gute Ausbildung vor, aber für Emy war jeder Beruf doch nur eine Zwischenstation ihrer Tochter auf dem Weg zur Ehe. Doch Hausfrau und Mutter – das kam für Hanna nicht infrage, auch wenn ihre eigene Mutter ihr diesen Lebensentwurf vorlebte. Ihre Eltern scheinen ihre eigene Entscheidung, einen Beruf zu erlernen, aber unterstützt zu haben; zumindest berichtete Reitsch nie darüber, dass sie ihr Steine in den Weg legten. Bruder Kurt hatte inzwischen bei der Reichsmarine angeheuert und besuchte die Marineschule in Flensburg-Mürwik. Hanna orientierte sich an ihrem Vater. Sie wollte einen Beruf ergreifen, mit dem sie anderen Menschen helfen könnte – was lag da näher, als Ärztin zu werden? Der Vater hatte sich früher Schweineaugen schicken lassen, die dem menschlichen Auge sehr ähnlich sind, und damit mit Kurt und Hanna zu Hause medizinische Versuche gemacht. So war Hannas Interesse an der Medizin geweckt worden, aber sie wollte nicht Augenärztin werden, sondern praktische Ärztin. Weil aber das Fliegen, mit dem sie doch sicher niemals ihren Lebensunterhalt würde verdienen können, ihr nicht mehr aus dem Kopf ging, entschloss sie sich zu einem überraschenden Schritt: Sie wollte als Ärztin nach Afrika gehen. Als Kolonialärztin könnte sie beides verbinden: das Helfen und das Fliegen. Denn Menschen, die medizinische Hilfe benötigten, gab es auf dem afrikanischen Kontinent wahrlich viele. Und weil das Land weit und verkehrsmäßig schlecht erschlossen war, konnten Helfer an die verschiedenen Orte, wo sie gebraucht wurden, schnell und sicher nur mit dem motorisierten Flugzeug gelangen, das sich gerade als Verkehrsmittel durchsetzte.

So entschloss sie sich, für ein Jahr auf die Koloniale Frauenschule in Rendsburg zu gehen, die gerade erst 1927 gegründet worden war. Diese Einrichtung war Ausdruck des Wunsches vieler Deutscher, nicht auf die Kolonien zu verzichten, die sich die Siegerstaaten nach dem Krieg angeeignet oder unter Kontrolle des Völkerbundes gestellt hatten. Als Hanna Reitsch nach Rendsburg kam, gehörte sie einer der ersten Jahrgänge an. Als Ausdruck des deutschen Kolonialrevisionismus war die Schule eine rückständige Einrichtung. Aber andererseits hatte sie auch fortschrittliche Züge, denn der Einsatz in den Kolonien war während des Kaiserreiches eine weitgehend männliche Sache, einmal abgesehen von ein paar deutschen Krankenschwestern, die eine Zeit lang dort Dienst taten.

Unterstützt wurde die Koloniale Frauenschule vom Frauenverein vom Roten Kreuz für Deutsche in Übersee und vom Reichsinnenministerium. Errichtet wurde sie direkt am Kaiser-Wilhelm-Kanal (dem heutigen Nord-Ostsee-Kanal) als Zeichen, dass die Absolventinnen von hier aus in die weite Welt gehen würden. Für Hanna und ihre Mitschülerinnen bot die Lage die Möglichkeit, jedes Mal, wenn langsam ein deutsches Marineschiff vorbeifuhr, an das Ufer des Kanals zu laufen und freudig den Matrosen zuzuwinken, die den Gruß mit lautem Hupen erwiderten. Als Hanna im Oktober 1931 an die Schule kam, entwickelte sich diese gerade erst von einer besseren, eher dilettantisch geführten Volkshochschule zu einer echten Kolonialschule. Die einjährigen Lehrgänge begannen jeweils im April und Oktober eines Jahres und wurden jeweils von 40 Schülerinnen zwischen 18 und 22 Jahren besucht. Der Schwerpunkt der Ausbildung lag in hauswirtschafflichen Dingen, aber es wurden auch Tätigkeiten wie Kühe melken gelehrt. Der ausdrückliche Zweck der Schule war die Ausbildung junger Frauen, die nach Afrika gehen und sich dort ansiedeln sollten. Der Ton unter Direktor Karl Körner, einem gelernten Steinhauer, war deutsch-national und demokratiefeindlich.12 Davon liest man allerdings in Reitschs Memoiren nichts. Sie beschrieb das Jahr in Flensburg als schöne Zeit. Der Tagesablauf war straff und begann morgens um 5:30 Uhr. Auf dem Lehrplan standen Kochen, Putzen, Schlachten, Körper- und Krankenpflege, Kleinviehzucht, handwerkliche Tätigkeiten sowie Sport. Und wer wollte, konnte auch afrikanische Sprachen lernen, doch Hanna verzichtete darauf.

Das Jahr in Flensburg verging aus Hannas Sicht schleppend, denn der Wunsch, bald wieder zu fliegen, hatte sich tief in ihr eingebrannt. Aber Grunau war weit weg. So musste sie sich gedulden bis zu den Ferien. Erst im April 1932 konnte sie wieder zum Galgenberg fahren und einen neuen Lehrgang, diesmal für die C-Prüfung, beginnen. Das gelang ihr spielend, aber wieder überschritt sie die Grenze des Erlaubten. Doch diesmal fiel die Reaktion Hirths anders aus – er war so begeistert von der jungen Schülerin, dass er ihr erlaubte, alleine in die Luff zu gehen. Dieser erste Flug in eigener Verantwortung wurde zu ihrem ersten unvergesslichen Flugerlebnis, das sie noch 20 Jahre später in ihren Erinnerungen an diese Zeit ausführlich beschrieb. Einige Tage später erlaubte Hirth ihr dann sogar, mit dem neuen Grunau Falken, einem Flugzeug, das eigentlich nur er selbst und die Lehrer fliegen durffen, zu starten – und zwar allein und so lange, wie sie wollte und wie sie sich oben halten konnte. Hanna war im siebten Himmel – und sie blieb so lange dort oben, dass ihr die begeisterten Mitschüler nach der Landung gratulierten: Sie hatte einen neuen Weltrekord erflogen, denn noch niemals zuvor war eine Frau so lange mit einem Segelflugzeug in der Luff geblieben. Hanna hatte es auf mehr als fünf Stunden gebracht. Flugs sorgte Hirth dafür, dass diese Nachricht auch an die Öffentlichkeit gelangte, denn der Erfolg war natürlich auch beste Werbung für seine Schule. Schon am Abend desselben Tages meldete das Radio die tolle Neuigkeit aus der Provinz und in

Hanna Reitsch im Segelflugzeug Onkel Otto und ihr Ausbilder Wolf Hirth im Jahr 1933

den folgenden Tagen konnte Hanna sich vor Glückwünschen nicht retten. Ihre Mutter, die wohl noch längst nicht überzeugt war von den Ambitionen der Tochter, versuchte, sie wenigstens davor zu bewahren, abzuheben. Abends lag ein Zettel auf dem Bett und als Hanna ihn entfaltete, las sie: »Bist Du Dir voll Dank bewußt, dass es die Gnade des Glücks gewesen ist, die Dir den Erfolg schenkte?« Hanna war zunächst empört – wieso sollte es die »Gnade des Glücks« gewesen sein? Hatte sie ihre fantastische Leistung nicht aufgrund ihres eigenen Könnens und Geschicks erreicht? Erst am nächsten Tag stimmte sie ihrer Mutter nach einigem Nachdenken zu. Nun erst wurde ihr bewusst, dass ihr Erfolg ohne die äußerst günstigen Windverhältnisse, die an dem Tag geherrscht hatten, gar nicht hätte schaffen können. Hanna war sehr stolz auf ihren Erfolg. Sie fuhr zurück nach Flensburg und hielt dort einen Vortrag vor den Schülerinnen der Kolonialschule über das Segelfliegen. Es stellte sich heraus, dass sie eine gute Erzählerin war, die ihre Zuhörer zu fesseln wusste. Sie sollte dieses Talent später nutzen.

Vermutlich bei diesem Lehrgang lernte Hanna Reitsch einen jungen Mann kennen, der genauso leidenschafflich wie sie für seine Sache brannte, allerdings noch höher hinauswollte: nämlich nicht nur in den Himmel, sondern ins All. Sein Name war Wernher von Braun, er war genau sechs Tage älter und begeisterte sich mindestens so sehr für die Raketentechnik wie Reitsch für das Segelfliegen. Wenn sie zusammensaßen, erzählte er ihr von seinem Traum: Eines Tages werde er eine Rakete entwickeln, die Menschen zum Mond fliege.13 Von seiner flugbegeisterten Altersgenossin war er beeindruckt. Später sagte er: »Hanna war bei weitem das mutigste und furchtloseste Mädchen, das ich in meinem Leben traf.«14 Braun war begeistert von der kleinen, zierlichen jungen Frau, möglicherweise war er sogar verliebt in sie.15 Die beiden sollten sich später in einem anderen Umfeld wieder treffen. Hanna lernte in Grunau auch Wolfgang Späte, einen anderen jungen Mann, kennen, mit dem sie es später wieder zu tun bekommen sollte.

Segelfliegen – ein deutscher Sport

An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs über die Bedeutung und die Entwicklung des Segelflugs für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg nötig. Nach dem Krieg verboten die Siegerstaaten im Versailler Vertrag Deutschland den Bau von motorisierten Flugzeugen. Ein Grund dafür war zweifelsohne die Furcht vor allem der Franzosen, schon bald wieder ein Opfer deutscher Aggression zu werden. Frankreich hatte gegenüber dem östlichen Nachbarn mit seiner größeren Bevölkerung, seiner überlegenen Industrie und seinen technischen Fähigkeiten ein Unterlegenheitsgefühl, das sich in einer möglichst restriktiven Politik ausdrückte. Aber das war vermutlich nur die eine Seite. Die andere war das Ziel, die deutsche Konkurrenz möglichst lange klein zu halten, um der eigenen Flugzeugindustrie einen Startvorteil zu verschaffen. Denn nach dem Ende des Krieges wuchs die Erkenntnis, dass Flugzeuge viel mehr sein können als Sportgeräte oder Kriegswaffen. Man kann sie auch als ein modernes und schnelles Verkehrsmittel nutzen. Ausgerechnet in Deutschland baute der Unternehmer Hugo Junkers direkt nach dem Ende des Krieges mit seiner F13 das erste zivile Verkehrsflugzeug der Welt, das zudem noch aus Metall statt aus Holz hergestellt war.16 Es war eine verkehrstechnische Revolution, welche die französischen Flugzeugbauer zunächst weit hinter sich ließ. Da bot es sich aus Sicht der Regierung in Paris an, die eigene Vormachtstellung so lange wie möglich dazu zu nutzen, um der heimischen Industrie Vorteile zu verschaffen. In Deutschland sah man in diesem zweiten Ziel den ausschließlichen Grund für die restriktive französische Politik. Das war sicher übertrieben, aber wie dem auch sei: Die nationale Empörung diesseits des Rheins, die sich ohnehin über das »Schanddiktat von Versailles« ergoss, schwappte auch auf das Bauverbot über. Es wurde mehrfach verlängert, wenn auch bald auf die Stärke der Motoren eingeschränkt, und galt in Teilen bis 1926, als die letzten Restriktionen aufgehoben wurden.17

Aber es blieb Deutschland immerhin ein Ausweg, wenn es schon keine motorisierten Flugzeuge bauen durffe oder dann nur solche mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit: der Flug ohne Motor, also der Segelflug. Von Anfang an hatte der Segelflug daher in Deutschland neben dem sportlichen und dem Wettbewerbsgedanken noch einen weiteren Hintergrund: die Ehre der Nation. Die einen Anhänger waren eher patriotisch gestimmt, die anderen eindeutig nationalistisch, aber die »Ehre Deutschlands« spielte für alle eine Rolle, die in die Luff gingen. Der Segelflug wurde zu einem Mittel der nationalen Zurschaustellung, zu einer Ausdrucksform des nationalen Gedankens; zu einem Beweismittel, dass Deutschland auch nach der bitteren Kriegsniederlage zu den führenden Nationen des Kontinents zählte. Der Segelflug galt, solange die Beschränkungen für die motorisierte Lufffahrt bestanden, als eine nationale Kraffanstrengung. Und als 1923 ein Denkmal zu Ehren der im Ersten Weltkrieg gefallenen Piloten errichtet wurde, war die Inschriff an Eindeutigkeit nicht zu überbieten, wenn es hieß: »Wir toten Flieger bleiben Sieger durch uns allein. Volk, flieg du wieder, und du wirst Sieger durch dich allein.« In einer Weiherrede betonte Generalleutnant Walter von Eberhard als Vorsitzender der Vereinigung Fliegerring: »Und eigene deutsche Kraff wird es sein, die alle Fesseln, die Schmach und Schande, die Not und Elend uns angelegt haben, wieder sprengen wird. Nach Westen blickt der Adler. Er weist uns den Weg, den wir gehen müssen.«18 Diese Worte konnten gar nicht anders denn als Drohung gegen Frankreich verstanden werden. Zu dieser Zeit gingen die nationalistischen Emotionen in Deutschland wegen der Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen gerade besonders hoch.

Und es war vor allem »die Jugend«, die aufgerufen war, diesen Gedanken zu tragen. Walter Georgii, der als Professor für Meteorologie an der Technischen Hochschule Darmstadt arbeitete und zu dieser Zeit nebenbei engen Kontakt zu den Segelfliegern auf der Rhön hielt, beschrieb das in der Rückschau mit einer gehörigen Portion Pathos, die aber durchaus die damalige Selbsteinschätzung der Flieger (und nebenbei auch das den Deutschen häufig zugeschriebene Sendungsbewusstsein) wiedergab, so: »{D}em unerschütterlichen Idealismus eines Volkes, war es vorbehalten, der Menschheit diese neue Flugmöglichkeit zu schenken, die in ihrer von der Technik befreiten Naturgebundenheit ein neues Hochgefühl des Fliegens bescheren und auch der Forschung neuen Wege erschließen musste.«19 In diesem Romantizismus vereinigte Georgii Kameradschaff, Streben nach geistiger Tiefe, Flugsport und Forschung zum Bild einer Persönlichkeit, die durch ihr Wirken dazu beitragen wollte, ein neues Verhältnis von Mensch und Natur zu schaffen und einen neuen Umgang der Menschen untereinander zu kreieren.20

Dann, ab Mitte der Zwanzigerjahre, verlor der Segelflug für eine Weile seine Bedeutung, denn nun konzentrierte man sich auf den motorisierten Flug. Deutschland sollte durch seine international (mit)führende Flugzeugindustrie wieder »Weltgeltung« erfahren. Das war für die einen Unternehmer wie Hugo Junkers mit Blick auf die wirtschaffliche Bedeutung gemeint, aber nationalistische Kreise meinten das in einem militärischen Sinn. Zwar war Deutschland gemäß Versailler Vertrag der Bau einer Luffwaffe verboten, aber man wollte vorbereitet sein für den Tag, an dem dieses Verbot endlich aufgehoben würde oder sich das Land einfach nahm, was ihm doch ohnehin zustand, wie die Nationalisten – und nicht nur sie – meinten. Es war sehr einfach für die nationalsozialistische Regierung unter Adolf Hitler und Hermann Göring als Lufffahrtminister, ab 1933 an diese Stimmung anzudocken.

So weit war es in der zweiten Hälffe der Zwanzigerjahre noch nicht, aber die Höhen-, Strecken- und Dauerflug-Weltrekorde, die deutsche Piloten zu dieser Zeit reihenweise einflogen, wurden von vielen auch unter dem Aspekt des »Überlebenskampfs« der Nation gesehen, wie Ernst Jünger schrieb. Und als der Luft Hansa-Mitarbeiter Hermann Köhl gemeinsam mit dem Iren James Fritzmaurice und Günther Hünefeld im April 1928 zu seinem legendären Ost-West-Flug über den Atlantik aufbrach, wurde dieser Erfolg (der noch größer war als der erste Alleinflug des Amerikaners Charles Lindbergh, weil der Flug von Ost nach West wegen der Gegenwinde schwieriger ist als der von West nach Ost) von den einen vorrangig als Symbol des Zusammenwachsens der Völker gefeiert – von den anderen aber wurde der »deutsche« Erfolg in den Vordergrund gerückt. Ein linksliberaler Journalist wie Kurt Tucholsky machte sich über solcherart Stimmung lustig, als er in der Weltbühne ein Spottgedicht schrieb, in dem es hieß: »Unsere Flieger! Unsere Flieger! / Die sind Sieger! Die sind Sieger! Eure Flieger, gar nicht zu vergleichen, / können unseren nicht das Wasser reichen.«

Diese Vermischung von Flugbegeisterung und Patriotismus und eben zuweilen auch Nationalismus war kein spezielles deutsches Phänomen, denn Länder wie Frankreich oder Italien standen Deutschland kaum nach. Aber in Deutschland kam die revisionistische Note hinzu – das überragende Ziel war stets, das »Schanddiktat« von Versailles zu revidieren.21 So bekam die große Begeisterung in Deutschland über den Segelflug etwas Subversives, das es in anderen Ländern nicht gab.22

Die Anfänge des deutschen Segelfluges finden sich 1920, als sich nach einem Aufruf zweier Studenten im Sommer Segelflugbegeisterte auf der Wasserkuppe in der Rhön zusammenfanden. Der 950 Meter hohe Berg bot beste Bedingungen für den Segelflug. Die Anwesenden waren begeisterte und engagierte (off junge) Leute, die getragen waren von einem sportlichen Gemeinschaffsgefühl, das man bald als »Rhöngeist« bezeichnete. Offmals waren ihre Flugzeuge noch gar nicht einsatzbereit und mussten vor Ort fertiggestellt werden. Die Wasserkuppe eignete sich gut als Startplatz, denn sie ist ein Hügel mit sanffen Abhängen und bietet daher beste Voraussetzungen für den Start von Segelflugzeugen, die damals noch von Menschenkraff gezogen werden mussten. Einer der maßgeblichen Organisatoren war der Herausgeber der Zeitschriff Luftsport, Oskar Ursinus, der später als »Rhönvater« bezeichnet wurde. Die 1920 erstmals veranstalteten Segelflugwettbewerbe fanden fortan jährlich statt. Als Anfang 1923 französische und belgische Truppen das Rheinland besetzten, wurde die Wasserkuppe zu einem Symbol des Widerstandes gegen die Beschränkungen der deutschen Lufffahrt. Das Ereignis wurde zum Massenspektakel, zu dem 100000 Menschen zusammengeströmt sein sollen, wie die Fuldaer Zeitung berichtete.23 Unter ihnen waren zahlreiche Vertreter des Militärs und 34 Pour-le-Mérite-Flieger des Krieges. Als am 30. August 1923 auf der Wasserkuppe das Fliegerdenkmal errichtet wurde, befanden sich unter den Anwesenden unter anderem Prinz Heinrich von Preußen (der Bruder des abgedankten Kaisers Wilhelm II.), der frühere Generalstabschef Erich Ludendorff sowie Freifrau von Richthofen (die Mutter des gefallenen, von vielen Deutschen verehrten Fliegerstars aus dem Krieg, Manfred von Richthofen).

Ein Jahr später, am 31. August 1924, wurde auf der Wasserkuppe die Rhön-Rossitten-Gesellschaft (RRG) gegründet. Ihr Erster Vorsitzender wurde der Frankfurter Konsul Karl Kotzenberg. Wiederum im folgenden Jahr wurde der RRG ein Forschungsinstitut angegliedert, dessen Leiter 1926 Walter Georgii wurde, ein Professor für Flugmeteorologie. Geflogen wurde jetzt neben der Wasserkuppe auch auf den bis zu 30 Meter hohen Dünen im ostpreußischen Rossitten im Kurischen Haff – daher der Name der Gesellschaff. Weil die dortige Segelflugschule durch den »polnischen Korridor« vom Reich abgeschnitten war, konnte auch sie hervorragend als Symbol des nationalen Widerstandes gelten. Der Segelflug geriet schon sehr früh mehr und mehr in den Sog des Nationalismus.

Die nationale Bedeutung des Segelfluges wird auch durch die zunehmende Professionalisierung und Verwissenschafflichung verdeutlicht, die sich in den folgenden Jahren Schritt für Schritt vollzog. So wurde ein Institut für die Konstruktion von Flugzeugen gegründet, das von Alexander Lippisch geleitet wurde. 1927 folgte die Gründung der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug (DFS), die sieben Jahre später über 73 Mitarbeiter verfügte. Die Richtung wurde immer klarer: Das Ziel sollte eine professionelle Ausbildung der Segelflieger sein, die Konstruktion neuer, ständig verbesserter Segelflugzeuge und die Erforschung der Bedingungen für den Segelflug. Aus der ursprünglichen Spaßveranstaltung wurde mehr und mehr eine ernste Sache, die finanziell von der Reichsregierung unterstützt wurde. So entstand auch eine Wissenschaftliche Gesellschaft für Luftfahrtforschung (WGL). Eine Akademisierung gab es auch in anderen Ländern wie England, aber die strukturelle Zusammenarbeit mehrerer Institutionen und die enge Verzahnung zwischen Segelflug und Forschung, wie sie in Deutschland vorangetrieben wurde, war einmalig.

1926 entdeckte Georgii, allerdings eher zufällig, weil ein Pilot in einem Gewittersturm abgetrieben worden und in einer Entfernung von 50 Kilometern gelandet war, die Tatsache, dass thermische Winde existieren und diese auch für den Segelflug genutzt werden können. Lippisch schlug ihm die Verwendung eines Variometers vor, mit dem der Höhenwechsel über den barometrischen Druck angezeigt wird. Der Pilot kann mithilfe dieses Gerätes einen thermischen Wind erkennen. Um ungestört forschen zu können und um wohl bei der Konkurrenz keine schlafenden Hunde zu wecken, versuchten Georgii und sein Testpilot Robert Kornfeld, die Existenz des Variometers möglichst lange geheim zu halten, sodass sie ihn beispielsweise in einer Thermoskanne versteckt mit an Bord nahmen. Der erste echte Thermikflug gelang Wolf Hirth. Er flog bei strahlend blauem Himmel in den USA über eine Strecke von 50 Kilometern – das war zuvor nur bei »Gewitterflügen« gelungen.24 Auf Hirths Erfahrung aufbauend gelang seinem Kollegen Robert Kornfeld um 1930 eine Reihe von damals spektakulären Langstreckenflügen, die ihn zum mehrfachen Rekordhalter machten.

Durch die Entdeckung der Thermikwinde wurde der Segelflug unabhängig vom Start auf Hängen wie der Wasserkuppe. Die RRG forschte erfolgreich am Start mittels Winden oder Schleppstarts mittels motorisierter Flugzeuge. Ab 1927 wurden solche Schleppflüge in Rossitten vorgenommen, drei Jahre später begannen dann die systematischen Forschungen und Versuche auf der Wasserkuppe. 1931 wurde die Abteilung Schleppflug der RRG gegründet. Diese Versuche wurden später für den Einsatz von Segelflugzeugen im Krieg wichtig. Es kam auch zu einer Reihe von fehlgeschlagenen Versuchen wie einer Nurflügel-Konstruktion, die per Katapultstart mittels Pulverraketen angetrieben werden sollte. Am 11. Juni 1928 startete der Testpilot Fritz Stamer zu ersten Testflügen. Bei seinem dritten Startversuch gelang es ihm, nach dem Katapultstart und der Zündung der Raketen, etwa 60 Sekunden lang rund 1500 Meter zu fliegen – der erste Raketenflug eines Menschen überhaupt.

Die deutschen Erfolge ließen auch die Segelflieger in anderen Ländern, vor allem in England, nicht ruhen, auch wenn der Segelflug dort nie die Bedeutung im Konkurrenzkampf mit dem Motorflug erlangte wie in Deutschland. 1930 wurde in Darmstadt die Internationale Studienkommission für Segelflug (ISTUS) gegründet, deren Vorsitzender Georgii wurde. Ihre Aufgabe war die praktische Erforschung des Segelfluges und sie hatte zahlreiche Mitglieder aus vielen Ländern. 1939 wurde sie aufgrund der von Nazi-Deutschland ausgelösten internationalen Spannungen aufgelöst.

Interessant ist noch der Aspekt, dass zwischen den beiden Weltkriegen – trotz der durch den Krieg bedingten engen Bindung des Fliegens an das Männliche und Militärische – etwa 100 motorfliegende und mehrere Hundert segelfliegende Frauen aktiv waren, darunter bekannte Fliegerinnen wie Marga von Etzdorf, Elly Beinhorn, Thea Rasche und Beate Uhse. Die bekannten unter ihnen waren als Reklame-, Kunst- und Sportfliegerinnen unterwegs – bis auf zwei Ausnahmen, die als einzige militärisch eingesetzt wurden: Melitta Schiller, verheiratete Gräfin Stauffenberg, und Hanna Reitsch.

Medizinstudium

Doch so weit war es noch lange nicht, das Leben hatte erst einmal andere Pflichten für die zwanzigjährige Reitsch parat und die waren sehr irdisch: Hanna zog nach Berlin, um ihr Medizinstudium zu beginnen. Sie wohnte bei zwei alten Damen in der Grolmannstraße nahe dem Savignyplatz und dem Kurfürstendamm. Hier tobte das Leben. Auch wenn Deutschland inzwischen von einer schlimmen Wirtschaffskrise heimgesucht wurde, die viele Menschen in Leid und Elend stürzte, wurde hier getanzt und gefeiert, was das Zeug hielt. Angefangen mit den Fünf-Uhr-Tees am Nachmittag endete das Nachtleben für viele erst am frühen Morgen. Unzählige Theater und Varietés, Bars, Restaurants und Dielen machten die Hauptstadt zum weltberühmten »Babylon Berlin« oder auch zur »Hure Babylon«. Doch davon bekam Hanna nichts mit, die Tänzer mussten ohne sie tanzen. Auch die Professoren und Kommilitonen an der Universität bekamen sie kaum zu Gesicht. Denn obgleich sie morgens ihre Lehrbücher zusammenpackte, wenn sie sich um fünf Uhr auf das Fahrrad schwang, war ihr Ziel nicht oder doch nur äußerst selten die Universität. Hanna steuerte ein anderes Ziel an: den Flugplatz Staaken vor den Toren Berlins. Denn hier verfügte der Deutsche Luftsportverband über eine seiner drei Sportfliegerschulen.

Hanna belegte während des ersten Semesters an der Universität einen weiteren Lehrgang, diesmal für das Fliegen von Sportflugzeugen. Ihre Eltern waren nicht begeistert, als sie sie mit diesem Vorhaben konfrontierte. Sie waren stets davon ausgegangen, dass der Kurs in Grunau eine einmalige Sache sein würde und sich ihre Tochter danach gewissenhaff dem Studium widmen würde. Dass eine junge Frau ein solches Studium aufnahm, war auch nach Krieg und Revolution keine Selbstverständlichkeit. Und auch Vater Willy war wohl nicht völlig unbelastet von der Wirtschaffskrise, die ja zugleich eine tiefe soziale Krise darstellte. Wahrscheinlich gab es eine Reihe von Patienten, die schlicht die Honorare für die Behandlung nicht oder nicht sofort zahlen konnten. So unterstützten die Eltern ihre Tochter finanziell nur recht sparsam, mehr konnten sie sich vermutlich gar nicht leisten. Und so hatten sie auch eine Bedingung, unter der sie ihr die Erlaubnis zum neuen Lehrgang in Staaken gaben: Hanna musste das Geld dafür selbst aufbringen. Das war nicht einfach, denn neben dem geplanten Studium und dem Lehrgang blieb einfach keine Zeit mehr, um auch noch Geld zu verdienen. Hanna sparte sich die Kosten buchstäblich vom Munde ab, lebte monatelang weitgehend von Brot, Milch und dem Obst, das Bekannte ihr schenkten.

Auch auf dem Flugplatz Staaken gab es einen großen Männerüberschuss. Junge und alte Männer, Anfänger und Fortgeschrittene, Direktoren, Kaufleute, Ingenieure, Chemiker und Journalisten trafen sich hier, um zu fliegen. Auch den Schauspieler Mathias Wiemann, den sie bereits aus Grunau kannte, traf sie hier wieder und freundete sich nun mit ihm an. Sie blieb aber nicht die einzige Frau, denn ab dem Sommer 1932 kam auch eine andere Fliegerin nach Staaken und die war eine ganz große Nummer über die Welt der Flieger hinaus: Elly Beinhorn. Nur fünf Jahre älter als Hanna Reitsch, war sie gerade Ende April von einem Flug um die Welt zurückgekehrt, eine Leistung, die Menschen weltweit fasziniert hatte und die sie berühmt machte. Obgleich Hanna immerhin einen Segelflugweltrekord innehatte, stellte Beinhorns Popularität ihren eigenen Bekanntheitsgrad zu dieser Zeit weit in den Schatten. Beinhorn war im Dezember 1931 von Staaken aus gestartet, Reitsch war also nicht die erste Frau, die sich hier herumtrieb. Und sie muss nach Beinhorns Rückkehr diese sicher gesehen und vermutlich auch persönlich kennengelernt haben. Später verkehrten beide in den gleichen Kreisen und hatten persönliche Kontakte. Dennoch erwähnte Reitsch Beinhorn in keinem ihrer Bücher. War das Verschweigen Ausdruck eines Konkurrenzbewusstseins? Denn zu dieser Zeit konnte sie Beinhorn absolut nicht das Wasser reichen und auch im Dritten Reich blieb die Fliegerin, die den 1937 tödlich verunglückten Rennfahrer Bernd Rosemeyer heiratete und damit Teil eines der propagandistisch ausgeschlachteten Traumpaare der Nazi-Zeit wurde, eine Berühmtheit. Es ist jedenfalls auffällig, dass sie ausdrücklich und ausführlich Wiemann erwähnte, der als Flieger keine Rolle spielte, die ausgewiesen erfolgreiche Fliegerin Elly Beinhorn aber nicht. Dabei wäre die Schilderung von Treffen mit ihr eine Möglichkeit mehr gewesen, ihre Dankbarkeit für und ihre Inspiration durch andere Menschen, die Reitsch so gerne bemühte, und die tolle Kameradschaff, die sie immer wieder zu verspüren glaubte, zu erwähnen. Wiemann verdankt seine Erwähnung wahrscheinlich ohnedies in erster Linie der Tatsache, dass er 1942, zu Reitschs 30. Geburtstag, eine lange Eloge auf sie in mehreren Zeitungen veröffentlichen durffe. Das mehrte Reitschs Bekanntheit und Ansehen und förderte das Ziel der Nationalsozialisten, Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaff der »deutschen Frau« mithilfe des berühmten Vorbilds im Krieg zu steigern. Jedenfalls gab Wiemanns Erwähnung Reitsch die Möglichkeit, in ihren Memoiren breit aus seinem Lob-Artikel zu zitieren. Sie ließ nicht einmal den schon erwähnten »romantischen« Gedanken weg, nach dem sie eines Tages als deutsche Militärfliegerin Opfer für ihr Volk erbringen würde. So oder so ist das Weglassen der Konkurrentin Beinhorn und das demonstrative Herausstellen des ihr genehmen Wiemanns ein typisches Beispiel dafür, wie Reitsch durch die flexible Darstellung der Fakten ihre Leserinnen und Leser gezielt manipulierte.