4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

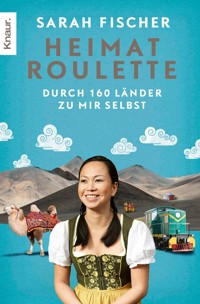

Sarah Fischer wird als Baby von einem deutschen Ehepaar adoptiert. Trotz ihres asiatischen Aussehens ist sie überzeugte Bayerin und stolze Besitzerin von sieben Dirndln. Dennoch lässt sie die Frage nicht los, wo ihre wahren Wurzeln liegen. Und so beschließt die junge Frau, sich auf die Suche zu machen. Sie bricht auf zu einer Reise durch die halbe Welt, in der Hoffnung, sich irgendwo heimisch zu fühlen. Unterwegs findet sie Ruhe im tibetischen Kloster, mimt in Alaska den Eskimo für amerikanische Touristen und vergiftet sich beinahe in der burmesischen Wildnis. Bis sie am Ende tatsächlich ihrer wahren Herkunft auf die Spur kommt – und eine große Überraschung erlebt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 300

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Sarah Fischer / Shirley Michaela Seul

Heimatroulette

Durch 160 Länder zu mir selbst

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Sarah Fischer wird als Baby von einem deutschen Ehepaar adoptiert. Trotz ihres asiatischen Aussehens ist sie überzeugte Bayerin und stolze Besitzerin von neun Dirndln. Dennoch lässt sie die Frage nicht los, wo ihre wahren Wurzeln liegen. Und so beschließt die junge Frau, sich auf die Suche zu machen. Sie bricht auf zu einer Reise durch die halbe Welt, in der Hoffnung, sich irgendwo heimisch zu fühlen. Unterwegs findet sie Ruhe im tibetischen Kloster, mimt in Alaska den Eskimo für amerikanische Touristen und trifft Freunde fürs Leben. Bis sie am Ende tatsächlich ihrer wahren Herkunft auf die Spur kommt – und eine große Überraschung erlebt.

Inhaltsübersicht

Für meine Eltern

Prolog

Das verlorene Gesicht

Irland, Frankreich, Polen, Spanien, Marokko, Portugal, Australien

Tsching-Tschang-Tschong schlägt ein Ass

Die Mädchen und der Teppichhändler

Au-pair in Australien

Unter falscher Flagge

Italien, Griechenland, Ägypten, Sudan, Eritrea, Jemen, Somalia, Indien, Sri Lanka

Klo ahoi

Wellenreiten, Wellenschlagen

Käferbrot

Eier und Keilriemen

Fluch der Karibik ohne Karibik

Wrack am Ziel

Durststrecke

Dänemark, Schweden, Holland, Finnland, Tschechien, Ungarn, Rumänien

Sightseeing im Sitzen

Allein unter Männern

Mülltrennung auf ungarische Art

Die Botschaft von Uganda

Mission Eskimo

Kanada, Alaska

Ray ist eine Reise wert

Karibus und Kinnladen

Die Suche beginnt

Kontinente komplett

England, USA, Indien, Nepal

Das Attentat

Ringe und Schlangen

Familiengefühle

Island, Patagonien: Chile, Argentinien, Bolivien; Philippinen, Guatemala

Vier Vegetationszonen auf einen Streich

Wüste und Salz

Richtig da bin ich, wenn ich weg bin

Geburtsmutterroulette

Philippinen, Guatemala

Non contact toilets

Gebratene Hühnerfüße

Endlich Asien

Thailand, Burma, Laos, Vietnam, Kambodscha, China, Tibet

Ein Sack voller Geld

Der King unter den Burgern

Kennst du einen, kennst du alle

Very ugly

Schatten der Vergangenheit

Der Publikumsjoker

Die Verräterin

Dem Himmel so nah

Ein Fels in der Brandung

Franzosen wissen, wo’s langgeht

Steppenliebe

Mongolei

Eine eigentümliche Melodie

Sand im Getriebe

Das Pfand

Filzkunst

Und täglich schmeckt das Murmeltier

Die Singende Sanddüne

Fotosafari

Hongkong, Singapur, Malaysia (Borneo), Deutschland (Wiesn), Mauretanien, Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Sudan, Äthiopien, Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia

Eine Reise in die Vergangenheit

Das Mädchen mit dem pinkfarbenen Tuch

Böses Erwachen

Der Einbruch

Der Foto-Virus

Hotspot Niger

Augenwischerei

Von Bauchkrampf zu Darmkrampf

Die Kristallkugel

Hängemattenfeeling

Deine blauen Augen

Der gefährliche Baum

Afrikanische Brezen

Ausgereist

Brasilien, Peru, Bolivien, Venezuela

Die Gebetsmühle

Moskitos und Fische

Eiersuchen

Das Mädchen mit der Spindel

Auf und ab

Pakistan

Daheim ist, wo mein Herz brennt

Mongolei

Die Ich-und-Ich-AG

Eile unbekannt

Kleben, kleben, kleben

Woher komme ich?

Türkei, Lettland, Usbekistan, Turkmenistan, Iran

Das Stäbchen

Die Welt ist klein

Schlangenbad

Fischer x 2

Der Krater

Die Antwort

Woher komme ich?

Das Abenteuer

Kuba, Libanon, Kapverden

Epilog

Bildteil

Für meine Eltern

Brigitte und Andreas

Prolog

Ätsch, bätsch, das ist nicht deine Mama!«

Ich war vier Jahre alt, und wie jedes Kind wünschte ich mir, so zu sein wie alle. Dazuzugehören.

»Chinese, Chinese!«

Der dicke Junge aus dem Nachbarhaus war, wenn er Glück hatte, eine dicke Nudel. Wenn er Pech hatte: ein Fettsack. Er konnte abnehmen. Aber ich konnte mir die Haut nicht vom Körper schälen.

»Deine Mama sieht ganz anders aus als du, ätsch, bätsch!«

Meine Mama war die schönste Mama der Welt. Ihre Augen waren blau und ihre Haare blond. Meine Augen waren dunkel und meine Haare auch. Und dann war da noch etwas mit meinen Augen. Sie waren Schlitze. Niemand von den anderen Kindern hatte Schlitze, keine Mama und kein Papa meiner Spielkameraden. Die Schlitze gingen nicht weg. Egal, wie ich zog und bog. Meine Augen wurden nicht rund wie die der anderen.

»Hey, Schlitzi, kannst du überhaupt was sehen?«

»Deine Mama ist gar nicht deine Mama, ätsch, bätsch!«

»Mutti, bist du meine echte Mama?«, fragte ich zu Hause verunsichert nach.

»Wir haben dir doch mal die Geschichte erzählt von deinen zwei Mamas«, erinnerten meine Eltern mich. »Es gibt noch eine andere Mama, die sieht aus wie du«, erklärte meine Mutter – die einzige, die ich kannte. Die immer da gewesen war, von Anfang an.

»Ätsch, bätsch, ich hab zwei Mamas!«, sagte ich zu den anderen.

Aber war meine blonde Mama mit den blauen Augen die richtige?

»Ja. Vom Herzen bin ich ganz und gar deine Mama.«

Mehr brauchte ich nicht zu wissen. Das genügte mir. Meine Eltern waren meine Eltern, auch wenn sie anders aussahen als ich. Das war mir meistens egal. Nur hin und wieder beklagte ich mich bei ihnen über die Gemeinheit mancher Spielkameraden. Mein Vater, der meine Entwicklung vom Säugling zum Teenager stolz und glücklich filmte, bewahrt in seinem Archiv einige solcher Szenen auf, in denen ich wütend bin, weil die Hänseleien kein Ende nehmen. Doch es gibt viel mehr »normale« Bilder.

Genau so sollte es sein: normal. Wer normal ist, fällt nicht auf, gehört dazu. Auf den ersten Blick war in unserer Familie alles normal. Mama, Papa, Kind. Die Mutter Hausfrau, der Vater Lehrer. Ihre Liebe, tief und innig, war niemals zerbrochen an dem Kinderwunsch, der sich nicht erfüllen wollte. Sich nicht erfüllen konnte, wie sie eines Tages erfuhren, zumindest nicht so, wie geplant. Ein, zwei Jahre lang bewiesen meine Eltern den entsprechenden Ämtern, dass sie fähig waren, ein Kind großzuziehen. Sie kehrten ihr Innerstes nach außen, wurden befragt, legten ihre Finanzen offen und Prüfungen ab. Und warteten.

Kurz vor Weihnachten 1972 dann der Anruf vom Kreisjugendamt Tuttlingen. »Wir haben zwar schon ein Kind für Sie vorgesehen, aber jetzt hat sich ein außerplanmäßiger Fall ereignet. Eine Frau hat sich bei uns gemeldet, die ihr Kind abgeben möchte. Es ist zehn Tage alt. Würden Sie prinzipiell auch ein ausländisches Kind nehmen?«

»Selbstverständlich!«

Sie fragten nicht, was Ausland bedeutete. Fragten nicht nach Hautfarbe oder Augenform. Waren überglücklich. »Unser schönstes Weihnachtsgeschenk im ganzen Leben«, wie sie sich später erinnerten.

Ich. Fünfzig Zentimeter und fünf Pfund. Drei Wochen, braune Augen, ein paar feine dunkle Härchen auf dem Kopf.

Name und Geburtsdatum der leiblichen Mutter bekannt.

Vater unbekannt.

Nationalität der Eltern unbekannt.

Das verlorene Gesicht

Irland, Frankreich, Polen, Spanien, Marokko, Portugal, Australien

Bis zu meinem 13. Lebensjahr hätte ich sehr viel dafür gegeben, so auszusehen wie die meisten um mich herum. Denn mein Aussehen machte mich zum Opfer gedankenloser und oft auch gemeiner Bemerkungen und Spottlieder. Es-ki-mo, Es-ki-mo! Ihr fre-hesst Schuh-soh-len!

War das so? Keine Ahnung. Mit meinen Eltern verreiste ich zwar viel, allerdings nicht zu den Eskimos, sondern nach Frankreich, Polen, Italien, Dänemark, Spanien und Irland. Und wir fuhren oft mit dem Fahrrad durch Deutschland.

Tsching-Tschang-Tschong war mein meistgehasster »Kosename«: Der traf mich mitten ins Herz. Ich wollte so sein wie alle anderen. Ich wollte dazugehören. Und konnte es nie, weil man mir auf den ersten Blick ansah, dass ich … anders war? Nein, das stimmte doch gar nicht. Ich war eine Deutsche! Ich sprach deutsch, aß deutsch, fühlte deutsch, so weit das möglich ist. Aber ich sah anders aus. Diesen Makel versuchte ich damit zu kaschieren, dass ich alles kategorisch ablehnte, was auch nur im Entferntesten im Verdacht stand, asiatisch zu sein. Asiatisch war unangenehm für mich. Schlecht. Ein Schimpfwort eben. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Als einige Jahre später in meinen Cliquen asiatisches Essen angesagt war und man öfter mal zum Thailänder, Vietnamesen oder Chinesen ging, wollte ich nicht mit. »Lasst uns lieber woanders hingehen«, schlug ich vor, und konnte ich mich einmal nicht durchsetzen, bestellte ich beim Asiaten Pizza oder Spaghetti, und wenn das nicht auf der Speisekarte stand, etwas Neutrales wie Nudelsuppe. Bis heute schmeckt mir asiatisches Essen nicht. Ich liebe die bayerische Küche und bin mir sicher, dass das keine Protesthaltung ist, sondern reine Geschmackssache!

Als Kind wehrte ich mich nie gegen Bemerkungen über mein Aussehen, die für mich Angriffen gleichkamen. Ich schlug nicht zurück; ich wurde traurig. Zur Gegenwehr war ich wohl zu schüchtern. Meine Eltern erzählten mir, dass ich ein sehr ängstliches Kind war. Sobald etwas Neues auftauchte, sagte ich: »Lieber nicht.« Ob Karussell fahren oder an einen fremden Ort, ob reiten oder einen Hund streicheln: »Lieber nicht!«

Es ist mir selbst ein Rätsel, wie ich mich aus dieser Ängstlichkeit heraus zu einer solchen Abenteurerin entpuppen konnte, die mittlerweile 160 Länder bereist und dort nicht in First-class-Hotels, sondern zum Teil sehr karg gelebt hat. Mich zieht es zu den Einheimischen. Ich will wissen, wer die Menschen sind und wie sie leben. Unterwegs habe ich eine Reihe auch gefährlicher Situationen gemeistert. Auf der Überfahrt von Italien nach Sri Lanka geriet unser Schiff in die Ausläufer eines Taifuns; wir schöpften Wasser aus dem Rumpf, um nicht abzusaufen. In Madagaskar verdurstete ich fast, wie es sich dem deutschen Liedgut entsprechend gehört. Auf den Philippinen geriet ich zu Füßen des Vulkans Pinatubo in Treibsand und wurde in letzter Sekunde gerettet. Ich arbeitete auf Trawlern und in Fischfabriken, als Erntehelferin und in einem Männerwohnheim. Oft hatte ich Hunger und Durst. Ich lernte, damit umzugehen. Ich glaube, dass man sich selbst erst in Extremsituationen wirklich kennenlernt. Da gibt es einiges zu entdecken. Und vor allem: Menschen!

Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich nicht Länder gesammelt, sondern Menschen. Wie den 79-jährigen Obdachlosen, mit dem ich durch Alaska reiste. Er sprach acht Sprachen fließend und lebte »normalerweise« unter einer Brücke in San Francisco. Oder den Yanomami-Indianer, mit dem ich in einem selbstgebauten Einbaum von Brasilien nach Peru paddelte. Heute erkläre ich mir den Umschwung von der Scheuen zur Abenteurerin damit, dass meine Neugier eines Tages größer war als meine Angst.

Trotz meiner Schüchternheit fand ich als Kind schnell Freunde. Wenn ich nicht gerade auf meine Schlitzaugen angesprochen wurde, war ich ziemlich fidel. Meine Eltern zeigten mir und ließen mich spüren, wie glücklich sie mit mir waren. An Liebe mangelte es mir nie.

Und an Jungs auf einmal auch nicht. Ab meinem 14. Lebensjahr erkannte ich, dass es auch Vorteile brachte, anders auszusehen. Bei den Jungs stand ich hoch im Kurs. Die fanden genau das toll an mir, was all die Jahre zuvor den Spott hervorgelockt hatte. Sarah ist anders. Die sieht interessant aus. Und der schöne Bronzeton ihrer Haut! Auch deutsche Eigenschaften konnte ich vorweisen. Im damaligen Boris-Becker-Steffi-Graf-Hype, wo man mit gepfefferten Aufschlägen punktete, spielte ich im Tennisclub der Schule vorne mit. Modisch war ich stets up to date. Ich kreierte meinen eigenen Style und galt in meiner Klasse als Trendsetterin. Selbstverständlich hatte ich mir eine Schminktechnik angeeignet, die meine Augen runder und größer erscheinen ließ.

Tsching-Tschang-Tschong schlägt ein Ass

Daniel ging in die Parallelklasse und verbrachte seine Freizeit wie ich zum größten Teil auf dem Tennisplatz. Er spielte nicht nur göttlich, er sah auch so aus. Ich hatte mich schon von weitem in diesen großen, blonden, blauäugigen Jungen verliebt, und es wurde immer schlimmer, was ich mir natürlich nicht anmerken ließ. Ich malte seinen Namen in meine Hefte, träumte nachts von ihm, und tagsüber stellte ich mir vor, was wäre, wenn.

Daniels Vater war ein bekannter Schriftsteller, das machte ihn noch interessanter. Im Gegensatz zu mir wurde Daniel sehr frei erzogen. Meine Eltern waren streng. Punkt 22 Uhr musste ich zu Hause sein. War ich auch. Aber ich hatte mir die knarzenden Problemzonen auf unserer Holztreppe eingeprägt und konnte so das Haus unbemerkt verlassen, ohne diese »Alarmanlage« zu aktivieren.

Eines Samstagabends in der Rollerdisco, von der mich mein Vater meistens um 21.50 Uhr abholte, fragte Daniel mich: »Willst du mit mir gehen?«

»Ja«, sagte ich cool. Mehr hätte ich gar nicht herausgebracht, schließlich war ich einer Ohnmacht nahe.

»Okay«, sagte er.

Wir besiegelten unsere Verbindung mit einem schnellen, verlegenen Kuss. In einem Hauch von Waschmittel, sauber und frisch, der Daniel meistens umgab, schwebte ich auf Wolke sieben. Tief füllte ich meine Lungen mit diesem berauschenden Duft. Später erfuhr ich, dass Daniel überzeugt davon war, ich hätte sein Herz schlagen hören, so aufgeregt war er.

Mein erster Freund war sehr begehrt bei den Mädchen. Er sah nicht nur super aus, er zog sich auch cool an, meistens steckte er in Surferklamotten und Diesel-Jeans. Dass er kein Surfer war, störte niemanden. Hauptsache, das Outfit passte. Ich wechselte meinen Style, kehrte den Wavern mit ihren schwarzen Klamotten und spitzen Schuhen den Rücken und orientierte mich nun eher sportlich. Auch die Frisur änderte ich und verzichtete auf meine steif gesprühten Haare.

Meine Eltern fanden Daniel so sympathisch, dass sie mir erlaubten, in den Sommerferien allein mit ihm nach Korsika zu reisen, obwohl ich erst 15 war. Vielleicht leisteten Daniels antiautoritäre Eltern hier ein wenig Entwicklungshilfe; unsere Eltern bezahlten letztlich gemeinsam die Miete für das schöne Ferienhaus, in dem wir vier Wochen lang wie ein Königspaar in Frankreich residierten. Klar schmusten wir viel, und wir fläzten am Strand und schlugen uns die Bäuche voll mit Fastfood und Baguette und Melonen. Zum Kochen hatten wir keine Zeit. Wir waren wie besessen von Monopoly und spielten eine Runde nach der anderen. Das mache ich heute noch gern!

In Daniels Gegenwart fühlte ich mich rundum wundervoll. Er stärkte mein Selbstbewusstsein und ließ mich ständig spüren und hören und wissen, dass ich die Tollste und Schönste für ihn war. Das sog ich tief in mich ein. Die letzten Reste der Bedrückung aus meiner Kindheit wichen. Ich musste mich nicht schämen, weil ich anders war. Mit mir stimmte alles. Ich war richtig, genau so, wie ich war. Ich verlor viele Ängste in dieser Liebe und bin heute noch unendlich dankbar, ein solches Glück erlebt zu haben mit meinem ersten Freund. Ich glaube, dass erste Beziehungen eine prägende Wirkung auf spätere haben. Da Daniel mich so sehr wertschätzte, bestätigte und anerkannte, konnte ich auch einen Charakterzug entwickeln, von dem ich heute glaube, dass er einfach zu mir gehört: Ich bin zuweilen dominant. Wenn ich weiß, was ich will, sage ich das auch. Ich ordne mich nicht gern unter. Daniel hatte damit kein Problem. Ich gab die Richtung vor, er passte sich an. Deshalb fiel ich aus allen Wolken, als Daniel sich überraschend von mir trennte. Doch es war nicht ganz so schlimm, wie befürchtet, denn in der Zwischenzeit war ich 17 Jahre alt, und mein Austauschschülerjahr in Australien stand bevor. Außerdem hatte ich eine beste Freundin. Gegen Liebeskummer gibt es kein wirkungsvolleres Heilmittel als eine beste Freundin, mit der man um ihn trauern und ihn verfluchen kann, alles gleichzeitig. Und natürlich die Welt entdecken!

Die Mädchen und der Teppichhändler

Vielleicht waren meine Eltern noch immer beeindruckt von Daniels Erziehungsberechtigten, die ihrem Sohn überhaupt keine Vorschriften machten: Sie erlaubten mir Interrail, da war ich 16. Vielleicht waren sie auch einfach klug genug zu begreifen, dass sie mich nicht würden halten können, und so ließen sie mich ziehen und zitterten heimlich um mich, wie sie mir im Nachhinein anvertrauten. Für ihren Mut und das Vertrauen in mich bin ich ihnen sehr dankbar. Hätten sie an mir gezweifelt, wäre ich schwächer und ängstlich geworden. Ihr Vertrauen schenkte mir Kraft … die ich damals nicht zu brauchen glaubte. Die Eltern meiner besten Freundin Birke gestatteten Interrail unter der Bedingung, dass wir nach Skandinavien reisten. Dort wähnten sie uns sicher, vor allem Birke, eine echte Blondine mit zartem Teint und strahlend blauen Augen. Doch der Norden interessierte uns nicht. Wir wollten in den Süden. Nach Marokko. Von dort rief Birke ihre Eltern an. Die waren außer sich, weil wir Norden mit Süden verwechselt hatten, und beruhigten sich auch nicht, als Birke von den total süßen Jungs erzählte, die wir unterwegs kennengelernt hatten und die uns als Leibgarde dienten, damit wir nicht geklaut und in einen Teppich gerollt wurden. Was wir witzig fanden, war gar nicht so ungefährlich, wie wir eines Tages in einem Teppichgeschäft zu spüren bekamen, als wir in unsere einzige gefährliche Situation auf der Reise gerieten. Der Händler bestand darauf, dass wir einen Teppich kauften, versperrte sogar die Tür seines Ladens und bedrohte uns. Ich rettete uns, indem ich Birke an der Hand durch eine Hintertür nach draußen zog.

Während der Interrail-Zeit erlebte ich mich als selbstbewusste junge Frau und erkannte, wie wichtig Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen sind. Im Ausland spielte mein fremdartiges Aussehen auf einmal keine Rolle mehr. Aber die Ziele fielen mir nicht in den Schoß, ich musste aktiv werden, um sie zu erreichen. Hin und wieder trafen wir unselbständige Backpacker, die wochenlang am gleichen Ort herumhingen, weil sie nichts auf die Reihe kriegten. So waren Birke und ich nicht. »Dreamteam« lobten wir uns. An Daniel dachte ich nur selten. Es gab ja ständig und überall so viel Neues. Und außerdem hatte ich von Jungs erst mal genug. Die Marokkaner nahmen Birke und mich nicht ernst. Sie reagierten kaum, wenn wir etwas zu ihnen sagten. Gut, dass wir unsere Leibgarde beauftragen konnten, den Marokkanern mitzuteilen, was wir wollten. Die zwei Jungs gaben unsere Wünsche weiter, und von männlich zu männlich klappte die Kommunikation.

Auch wenn mich das Verhalten von Männern Frauen gegenüber irritierte und mich die Rolle der Frauen in Marokko oftmals wütend und traurig machte, fühlte ich mich sehr wohl in diesem ersten islamischen Land, das ich bereiste. Alles war so anders … exotisch. Und wie es da schmeckte! Das warme Fladenbrot mit Sesam, Auberginenmus, der aromatische Pfefferminztee und überhaupt: die Vielfalt der Gewürze. Nie zuvor hatte ich Safran gesehen. Hier wurde er in Säcken auf dem Markt gehandelt. Ich liebte es, über die Souks zu streifen, und war beeindruckt von den Cannabisplantagen im Atlas- und Rifgebirge, wo wir zwei Wochen verbrachten. Tausendundeine Nacht war kein Märchen! Sogar Kamele liefen durch die Städte, und auf dem Land waren sie prächtig geschmückt; stolze Berber führten sie an bunten Leinen.

Leider wurden wir gegen Ende der Reise krank. Ein heftiger Durchfall packte uns, vielleicht, weil wir unsere Spaghetti mit Meerwasser gekocht hatten. Wie immer kannten wir kein Maß: Zu zweit verdrückten wir innerhalb einer Stunde eine ganze Schachtel Kohletabletten. Je mehr, desto schneller hilft es, dachten wir. Denkste! In unserer Not griffen wir zu Immodium, und dann ging gar nichts mehr. Nach einigen Tagen konnten wir uns die Verstopfung an unseren gelblich verfärbten Augen ablesen. Birke und ich lachten uns schief und krumm und fanden uns insgesamt total cool. Und stolz waren wir obendrein. Wir waren nicht in Europa geblieben, wir hatten uns nach Afrika gewagt! Und bei mir stand schon der nächste Kontinent auf dem Programm.

Au-pair in Australien

Eigentlich wollte ich 1990 wie meine Freundin Claudia nach Puerto Rico, um Spanisch zu lernen. Doch in diesem Jahr nahm die Vermittlungsagentur, bei der ich mich angemeldet hatte, Puerto Rico aus dem Programm. Meine Enttäuschung war groß, bis meine Eltern mir Australien schmackhaft machten. Hier konnte ich bei ihrer Freundin Deborah in Sydney wohnen, was meine Mutter und meinen Vater in Sicherheit wog. Rückblickend glaube ich, dass sie während und auch noch eine Weile nach meiner Pubertät wenig zu lachen hatten. Ich war launisch, ungerecht und manchmal richtig gemein zu ihnen. Wie in den meisten Adoptivfamilien fiel auch bei uns der unschöne Satz: »Ihr habt mir nichts zu sagen, ihr seid nicht meine Eltern.«

Meine klugen Eltern überhörten so etwas geflissentlich.

Deborah war zehn Jahre älter als ich und wohnte in einer Künstler- und Schwulen-WG. Cool! Jeden Abend Party! Und was da für Leute auftauchten! So was hatte ich in Freiburg noch nicht gesehen.

Deborahs Lover war ein Rastafari, mit ihm besuchte sie unzählige Reggae-Konzerte, und klar musste ich da mit. Sie trug schließlich die Verantwortung. Deborah gab sich wirklich Mühe, jeden Tag kontrollierte sie meine Hausaufgaben, doch sie konnte es nicht verhindern, dass ich auch mal kiffte, denn das machten nun mal alle in ihrem Umfeld. Und natürlich wollte ich mit auf die Partys – und schlief dann in der Schule regelmäßig ein. Aber Unterricht interessierte mich ohnehin nicht, ich wollte einfach nur feiern. Und am liebsten wäre ich durch ganz Australien gereist, wenn ich schon mal da war.

»So geht das nicht weiter«, meldete sich der Schuldirektor eines Tages bei Deborah, und leider sah sie das genauso. Ich musste mich fügen und zog als Au-pair zu einer Familie in Deborahs Nähe. Dort fühlte ich mich schrecklich allein.

In Australien herrschte zu dieser Zeit eine feindliche Stimmung gegen Asiaten, da gutsituierte asiatische Eltern ihre Kinder zu Studium und Ausbildung dorthin schickten. Nicht alle kehrten zurück nach Asien, und diejenigen, die blieben, schnappten den Australiern, wie manche meinten, die guten Jobs weg, denn sie waren diszipliniert, motiviert und lernten rund um die Uhr. In meiner Klasse gab es ein halbes Dutzend Asiaten, die diesem Bild entsprachen. Mit ihnen wollte ich nichts zu tun haben. Ich war Deutsche. Ich machte gern Party. Doch ich sah eben nicht deutsch aus und wurde mit den anderen Asiaten in einen Wok geworfen. Da half es mir nichts, mich in der Schule von ihnen fernzuhalten. Ich sah aus wie eine Asiatin, also musste ich eine sein. Bestimmt hatte ich reiche Eltern und würde nach dem Abitur in Australien bleiben und den Einheimischen etwas wegnehmen. Das ist so. Das liegt in meiner Mentalität. Weil ich Asiatin bin.

Was ist das eigentlich, eine Mentalität? Was fällt mir zur deutschen Mentalität ein? Pünktlich, ordentlich, zuverlässig, strebsam. Bin ich das? Und was hat es mit den innerdeutschen Unterschieden auf sich? Die bodenständigen Oberbayern, gastfreundlichen Saarländer, freundlichen Badener, zupackenden Brandenburger, coolen Berliner, die liberalen Hamburger, treuen Westfalen, humorvollen Sauerländer, lockeren Rheinländer.

Passen die alle in ihre Schublade?

Asiaten sind unterwürfig. Das Schlimmste, was einem Asiaten passieren kann: sein Gesicht zu verlieren. Zeige nie deine Emotionen. Sei nett zu jedermann.

Bin ich nicht. Also bin ich keine Asiatin? Und wenn ich so aussehe? Und mich nicht unterwürfig benehme? Das ist aber eine komische Asiatin! Die verliert ihr Gesicht. Und es macht ihr noch nicht mal was aus!

Nach drei Monaten durfte ich endlich zurück zu Deborah, und die Party ging weiter. Das australische Abi schaffte ich trotzdem, was im Übrigen kein Kunststück ist und mir nicht wirklich weiterhalf, weil ich im Anschluss noch das deutsche bestehen musste. Cool fand ich es, die australische Drivers License schon mit 17 zu machen. Zu dieser Zeit gab es den Führerschein in Deutschland erst mit 18.

Drei Jahre später, mit 20, fanden Daniel und ich wieder zusammen. Was als freundschaftlicher Urlaub in Dänemark begann, mündete zum zweiten Mal in eine Liebesgeschichte. Diesmal dauerte sie jedoch nur ein Jahr. Aufgewärmtes schmeckt halt nicht. Und außerdem hatte ich Großes vor. Eine viertel Weltumsegelung!

Unter falscher Flagge

Italien, Griechenland, Ägypten, Sudan, Eritrea, Jemen, Somalia, Indien, Sri Lanka

Hand gegen Koje, so lautete die Zeitungsannonce in der Badischen Zeitung. Suchen Mitsegler bzw. eine Crew zum Überführen unserer Segelyacht von Elba nach Sri Lanka.

Segeln konnte ich … glaubte ich. Ich hatte es auf der Yacht meines Onkels Florian auf dem Wannsee gelernt und war ein paarmal auf dem Titisee und Schluchsee im Schwarzwald mit einer Jolle unterwegs gewesen. Zwar war Wasser noch nie mein Element, aber es befände sich ja ein Boot zwischen mir und dem Meer, beruhigte ich mich. Segeltörn klang genial. Wie konnte ich mein Abi standesgemäßer feiern als mit so einem Trip? Fragte sich nur, wie ich zu dem Vorstellungstermin bei Winfried, dem Besitzer des Schiffes, kommen sollte. Mein Kumpel Thilo, der nicht nur den Führerschein, sondern auch ein Auto besaß, erklärte sich sofort bereit, mich zu chauffieren. »Das musst du machen, Sarah!«

»Mal sehen, wie der Typ so ist«, bremste ich ihn.

Im Gespräch mit Winfried stellte sich heraus, dass er sehr nett war. »Von meiner Seite geht das klar mit dir«, ließ er mich zum Abschied wissen und begleitete mich auf die Straße, wo Thilo auf mich wartete.

»Ist das dein Freund?«, fragte Winfried.

»Nein, mein Kumpel.«

Winfried musterte Thilo eindringlich, fast schon unhöflich. Dann machte er ihm einen Antrag: »Sag mal, willste nicht auch mitkommen auf den Törn; ich hätte gerne noch jemand Zweites in ihrer« – er nickte mit dem Kopf in meine Richtung – »Altersklasse dabei.«

Ich ärgerte mich ein bisschen, dass ich nicht selbst auf diese Idee gekommen war, denn in unserem Gespräch hatte Winfried mehrmals betont, dass er Wert auf eine bunte Crew lege, jede Altersgruppe solle vertreten sein, erfahrungsgemäß gebe es so am wenigsten Probleme.

»Echt?«, strahlte Thilo. Sein Zivildienst würde erst in einigen Monaten beginnen. Er hatte Zeit für ein solches Abenteuer.

Winfried streckte seinen Arm vor, hielt inne. »Ihr zwei – ihr versteht euch gut? Das gibt keine Schwierigkeiten?«

»Wir sind fette Kumpels«, versicherten wir, und dann besiegelten auch Thilo und Winfried den Törn mit einem kräftigen Handschlag.

Thilo und ich mussten unsere Eignung sofort unter Beweis stellen. Nicht nur Teamgeist war gefragt, sondern auch Erfindungsreichtum. Und Schnelligkeit. Wir mussten das Unmögliche schaffen: Innerhalb von zwei Tagen Visa für alle Länder besorgen, die wir bereisen würden. Selbstverständlich konnten wir unsere Pässe nicht per Post schicken. Wir mussten persönlich erscheinen und wenn möglich sechs Visa pro Tag ergattern. Wer das hörte, lachte uns aus. Wir ließen uns davon jedoch nicht beeindrucken, auch wenn manche der Botschaften kaum im Ruf standen, besonders fix in der Bearbeitung zu sein, wie etwa Sudan, Jemen oder Somalia. Bei der ersten Botschaft in Bonn, früh am Morgen, legten wir gleich mal einen Geldschein in den Pass. Bei der nächsten Botschaft das Gleiche. Es lief wie am Schnürchen; die folgenden Botschaften stellten das Visum gegen eine Expressgebühr zügig aus. Wo es zäh zu werden drohte, setzten wir auf Flirten; Thilo zeigte sich von seiner charmantesten Seite – die ich im Übrigen noch nie kennengelernt hatte, schließlich waren wir Kumpels und gedachten nicht, daran etwas zu ändern –, wenn eine weibliche Konsulatsangestellte vor uns saß, ich machte den männlichen Mitarbeitern schöne Augen.

Spätabends fuhren wir nach Stuttgart, wo wir vor der Botschaft von Somalia im Auto schliefen … offenbar tief und fest, denn als wir morgens aufwachten, hatte sich eine lange Schlange vor dem Gebäude gebildet. Niemand wollte uns den Vortritt lassen, alle hatten es eilig. So konnten wir unser Anliegen erst um die Mittagszeit einer schlechtgelaunten Sekretärin vortragen. Sie schob uns ein Antragsformular zu. »Heute wird das definitiv nichts mehr mit dem Visum. Und morgen wahrscheinlich auch nicht.«

Dies war ein Fall für Thilo. Er lächelte und komplimentierte und versprühte tausend Tröpfchen Charme. Keine Chance. An dieser Sekretärin perlte alles ab. Niedergeschlagen setzten wir uns auf eine der Holzbänke im Flur und beratschlagten, was wir nun machen sollten. Da entdeckte ich einen Mann, der aussah, wie ich mir vorstellte, dass ein Konsul aussehen könnte. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich lief zu dem Herrn und fragte: »Entschuldigung, sind Sie hier zufällig der Konsul?«

Thilo blieb der Mund offen stehen, als ich ihn zu mir und dem Konsul winkte, der uns freundlich in sein Büro einlud. Im Gegensatz zu meinem Kumpel hatte ich meine Nuss geknackt. Wir erklärten dem Konsul unsere Notlage. »Morgen müssen wir in Italien sein, sonst verpassen wir das Schiff.«

Der Konsul war merklich beeindruckt von unserem Vorhaben. Er stempelte und unterschrieb die Pässe eigenhändig und zwinkerte uns zum Abschied zu: »Es ist euch schon bewusst, dass dies das schnellste Visum in der Geschichte unserer Botschaft ist?«

»Wir werden es in Ehren halten!«, versprach ich.

Vor der Botschaft fielen Thilo und ich uns erleichtert in die Arme, und dann gaben wir Gas. Unser Gepäck für den Törn hatten wir bereits im Auto. Thilo hatte mit einem Kumpel vereinbart, dass dieser den Wagen in Italien abholen würde.

Kurz hinter der italienischen Grenze fuhren wir auf einen Parkplatz. Während Thilo pinkelte, packte ich unseren Proviant aus. Es war zwar schon weit nach Mitternacht, doch müde war ich nicht. Noch waren wir nicht am Schiff. »Ich hab auch Hunger«, hörte ich Thilo sagen, als er zum Auto zurückkam. Gerade wollte ich ihn auf den harzig-würzigen Duft des benachbarten Pinienwäldchens aufmerksam machen, als vor uns blaue Lichter aufflackerten. Mit hohem Tempo rasten mehrere Wagen auf den Parkplatz, direkt auf uns zu, Sirenen ertönten, unmittelbar neben uns bremste ein Wagen, heraus sprangen zwei dunkle Gestalten, kurzläufige Maschinengewehre im Anschlag. Noch ehe wir auch nur anfangen konnten zu überlegen, was das sollte, packten sie uns grob, mein Brot flog durch die Luft, schade um den Ziegenkäse, dachte ich noch, und die Oliven sind jetzt auch weg. Hektisch wurden wir abgetastet und dann erst gebeten: »Police Control, please show us your passports.« Ich hätte diese Grobiane gern darauf hingewiesen, dass ich meinen Pass auch bei einer verbalen Aufforderung ausgehändigt hätte, vor allem wären dann die Oliven nicht auf dem Asphalt gelandet, doch ein kurzer Blick von Thilo, der wohl ahnte, was in mir vorging, bremste mich. Wir mussten das hier so geschmeidig wie möglich über die Bühne bringen, wenn wir das Schiff pünktlich erreichen wollten. Es kam mir vor, als würden sich die Beamten gar nicht mehr für unsere Pässe interessieren, nachdem sie keine Waffen bei uns gefunden hatten. Nachlässig blätterten sie die Dokumente mit den vielen Stempeln durch. Dann sprangen sie in ihre Wagen und brausten in die Nacht. Nur auf einem Dach zuckte noch das blaue Licht, nach einigen Metern erlosch es. Und wieder lag der Parkplatz ruhig da, schwach dufteten die Pinien.

»Was war denn das?«, fragte ich. Meine Stimme zitterte.

»Das war erst der Anfang«, erwiderte Thilo. Auch seine Stimme zitterte. Wir ahnten beide nicht, wie recht er damit hatte.

Klo ahoi

Früh am Morgen erreichten wir die Fähre nach Elba. Gräulich erstreckte sich die Insel im Nebel vor uns. Erst jetzt spürte ich meine Müdigkeit. Thilo besorgte Kaffee, er schmeckte grässlich, dennoch tat die warme Flüssigkeit gut. Schweigend schauten wir auf das leicht gekräuselte Meer.

»Das werden wir jetzt ständig sehen«, meinte mein Kumpel nachdenklich.

»Jep«, grinste ich. »Findest du auch, dass das nach Abenteuer riecht?«

Thilo blähte seine Nasenflügel weit und legte den Kopf in den Nacken. Seine schulterlangen Haare flatterten im Wind. Die ersten Sonnenstrahlen lugten hinter den nur vereinzelt am Himmel stehenden Wolken hervor und versprachen einen herrlichen Sonnentag.

Mit der Ruhe war es jedoch vorbei, als wir bei unserer Crew anlangten. Winnie begrüßte uns hektisch. »Da seid ihr ja endlich! Alle anderen sind schon eingetroffen.« Er stellte uns die Mannschaft vor. Erleichtert registrierte ich, dass ich nicht die einzige Frau an Bord war. Winfrieds Bekannte Moni war mit von der Partie, ferner Herbert. »Unser wichtigster Mann«, grinste Winnie, »der Schiffskoch.« Außerdem Uwe und Thomas, zwei Maschinenbaustudenten um die dreißig, sie hatten auf dieselbe Anzeige hin angeheuert wie wir. Der Skipper, den ich für den wichtigsten Mann hielt, hieß Dietmar und war Winnies bester Freund … noch.

Die Yacht trug den hübschen Namen Troll. Das Deck bestand aus Teakholz, sauber aufgerollt lagen Taue an Bord, und alles machte einen gepflegten und ordentlichen Eindruck, was mich beruhigte, denn wie gesagt: Wasser ist nicht mein Element. Wir erfuhren, dass das Schiff 20 Meter lang war und einen Stahlkiel, 2,5 Meter Tiefgang und drei Segel besaß: Besan, Fock und ein Großsegel. Ich erklärte Thilo die verschiedenen Segel. »Besan nennt man das hintere Segel, die Fock ist das Vorsegel.«

»Und ein Großsegel?«

»Na, das ist das ganz große.«

»Ey, ey, Sir!«

Thilo hatte vom Segeln keine Ahnung, aber vier Bücher darüber im Gepäck.

Auch unter Deck, wohin eine schmale, enge Treppe führte, bestand das Interieur aus Teakholz, es gab moosgrüne Stoffbezüge, einige Kojen, ein Bad mit Toilette und eine kleine Küche. Alles sah praktisch, kompakt und vertrauenerweckend aus. Thilo und ich klatschten uns ab: Gimmie five! Wir legten unsere Rucksäcke in eine der Kojen, Thilo kramte nach seiner Badehose, als wir zur Taufe für die Tour gerufen wurden. Nachdem die obligatorische Sektflasche am Bug zerschellt war, manövrierte Dietmar die Troll vom Kai weg. Aus dem Hafen heraus wird grundsätzlich unter Motor gefahren, bis man das offene Meer erreicht, dann erst werden die Segel gesetzt.

»Wahnsinn«, raunte Thilo. »Letzte Woche hatte ich noch keine Ahnung vom Segeln, und jetzt startet unser Törn nach Sri Lanka.«

»Das wird ein supergeiles Abenteuer!«, grinste ich und fiel dann fast über Bord, als das Schiff einen heftigen Ruck machte. »Was ist das?«, rief Thilo erschrocken.

»Ein supergeiles Abenteuer«, erwiderte ich lockerer, als mir zumute war.

Wild gestikulierend lief Dietmar über Deck. Er machte mir nicht den Eindruck eines Skippers, der alles unter Kontrolle hatte. Ehrlich gesagt, hätte ich auch keinen Gebrauchtwagen von ihm kaufen wollen. Hektisch versuchte Dietmar, die Troll, die in einer Sandbank feststeckte, unter Motor vorwärts- oder rückwärtszubewegen. Nachdem alle Versuche fehlschlugen, das Schiff fahrtüchtig zu bekommen, kommandierte Dietmar uns auf den Baum des Großsegels, wo wir kräftig wippen sollten, damit das Schiff Schräglage bekam und sich hoffentlich lösen würde. Wir wippten wie die Wahnsinnigen und hörten auch nicht auf, als es knackste. Wir wollten schließlich los und gaben alles und schafften es tatsächlich.

»Jippi!«, rief Moni. Aber der Jubel blieb uns in der Kehle stecken. Entsetzt stellten wir fest, dass ein großer Riss durch den Baum lief, der vermutlich durch unser Wippen entstanden war. Dietmar fixierte den Baum mit ein paar Schraubzwingen und murmelte etwas wie: »Das reparieren wir dann auf hoher See.«

Er ist der Skipper, dachte ich. Der wird sich wohl auskennen. Brüchiges Holz ist wahrscheinlich normal bei einem Schiff Baujahr 1950, versuchte ich mich zu beruhigen.

Thilo flüsterte mir ins Ohr: »Sag mal, Sarah, ist das gefährlich mit so ’nem Riss?«

»Ne, du«, log ich meinen Kumpel zum ersten Mal in unserer Freundschaft an. »Das ist völlig normal bei Booten dieser Bauart.«

Dietmar teilte uns zur Arbeit ein. Abwechselnd mussten wir das Deck schrubben und kleinere Reparaturarbeiten erledigen, Uwe und Thomas, die beiden Maschinenbaustudenten, sollten sich um den Motor kümmern. Mir fiel das Ausbessern und Reparieren der Segel zu. Mein Traumjob, nachdem ich in der Schule in Handarbeiten mit einer Sechs geglänzt hatte. Das steife Segeltuch fühlte sich wächsern an, und es war sehr schwierig, die gebogene Nadel durchzubringen. Tatsächlich, vom Nähen kann man Schwielen kriegen.

»Wieso eigentlich ›Reparieren‹?«, fragte ich Winnie. Wir waren doch in keinen Sturm gekommen, und die Troll hatte mehrere Wochen zur Generalüberholung in einer Werft gelegen.

Winnie überhörte meine Anfrage, und Dietmar kommandierte uns zum Segelsetzen. Wir sollten das üben. »Das muss klappen!« So setzten wir also das Vorsegel und hissten das Großsegel mit seinen 200 Quadratmetern. Im Prinzip waren dies vertraute Abläufe für mich, wenn ich auch noch nie auf einem solch großen Schiff unterwegs gewesen war.

Die Landzunge von Elba verschwand am Horizont. Ich hätte gern eine geraucht, doch ich hatte den Vorsatz gefasst, mir auf dem Schiff das Rauchen abzugewöhnen, ein Entschluss, den ich jetzt schon bereute. Mir war schwindlig, und alles nervte mich. Nicht mal der atemberaubende erste Sonnenuntergang besänftigte mich. Ich brauchte keinen glutroten Ball, sondern eine Stange mit Glut.

Dietmar teilte uns mit, dass wir die Nächte durchsegeln würden, und fixierte das Steuer mit einem Keilriemen. Das sollte der Autopilot sein. »Es ist unerlässlich, auf Kurs zu bleiben«, wies er uns an. »Ich werde euch zu Nachtwachen einteilen. Jede Wache ist dafür verantwortlich, dass der Kurs gehalten wird, klar?«

Wir nickten. Beim Losen um die Reihenfolge zog ich die erste Wache von 22 bis 24 Uhr.

»Glückspilz«, raunte Thilo mir zu, der um vier Uhr morgens geweckt werden würde.

Wie soll ich das schaffen ohne Kippe, dachte ich, doch dann ging es überraschend einfach. Zu beeindruckend der Himmel mit den Abermillionen Sternen und das Klatschen der Wellen am Bug.