34,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

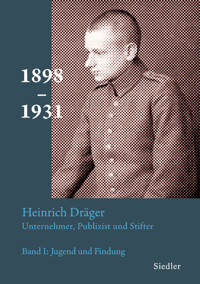

Jugend und Findung - Die Jahre 1898 bis 1931

Tauchen Sie ein in die faszinierende Lebensgeschichte von Heinrich Dräger, einem visionären Unternehmer, der entscheidend zur Entwicklung des gleichnamigen Unternehmens, einem führenden Anbieter in der Medizin- und Sicherheitstechnik, beitrug. Die Biografie, verfasst von Historiker Michael Kamp, bietet einen tiefen Einblick in Drägers frühe Jahre und spiegelt die bewegte deutsche Zeitgeschichte wider.

Der erste Band dieser dreiteiligen Biografie beleuchtet die Zeitspanne von 1898 bis 1931. Erfahren Sie mehr über seine Kindheit, die prägende Erfahrung als Soldat im Ersten Weltkrieg und seinen ungeradlinigen Weg ins Familienunternehmen.

Kamp stützt sich auf einen reichhaltigen Quellenfundus, darunter unveröffentlichte Dokumente aus dem Firmen- und Familienarchiv, um ein detailliertes Bild eines technisch versierten, politisch engagierten und dem Familienbetrieb eng verbundenen Unternehmers zu zeichnen. Mit der Darstellung von Drägers Lebensweg wird zugleich ein vielschichtiges Panorama der deutschen Kultur- und Politikgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts geboten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buch

Der erste Band der dreiteiligen Biografie des Lübecker Unternehmers Heinrich Dräger beschreibt seine Kindheit und Jugend sowie den nicht geradlinigen Weg in das Familienunternehmen Drägerwerk im Zeitraum von 1898 bis 1931. Das Drägerwerk war und ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik und im Gasschutz.

Sein zweijähriger Einsatz an der Westfront im Ersten Weltkrieg prägte Heinrich Dräger nachhaltig – insbesondere seine Erfahrungen mit dem Gaskrieg.

Mit der Darstellung von Drägers Lebensweg wird zugleich ein vielschichtiges Panorama der deutschen Kultur- und Politikgeschichte des 20. Jahrhunderts geboten.

Autor

Dr. Michael Kamp, Jahrgang 1966, ist Historiker und Autor von Firmengeschichten und Biografien. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaft in London und München. Zu seinen Publikationen zählen Unternehmensgeschichten über Fresenius, Pfanni, die Spinnweberei Uhingen sowie Nürnberg Gummi. In den letzten Jahren spezialisierte er sich zunehmend auf das Genre der Biografie. So zeichnete Kamp die Lebenswege der Unternehmerin Else Kröner, des Kapitäns und Verkehrsexperten Wilhelm Ulderup, des früheren Thyssen-Chefs Dieter Spethmann sowie der Grand Dame des deutschen Films in den Wirt-schaftswunderjahren, Ilse Kubaschewski.

Michael Kamp

Heinrich Dräger

Unternehmer, Publizist und Stifter

Band I: Jugend und Findung

Die Jahre 1898 bis 1931

Siedler

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)

Autor: Michael Kamp

Mitarbeit: Sonja Wiegand, Andreas Kamp, Lars Plettenberg, Marc Schmidt

Neumann & Kamp Historische Projekte

Redaktion: Katharina Roth

Korrektorat: Holger Kirsch, Anna Pezold, Agnes Wiegand, Lukas Wollscheid

Gestaltung und Satz: Lu Wang

Zwey Verlagsgesellschaft

© Siedler Verlag München 2025, ein Verlag der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktionsschluss: Juli 2025

ISBN 978-3-641-34301-9V002

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Das Gesamtwerk

Zum ersten Band

1 Familie, Kindheit und Jugend 1898 bis 1916

„Schmiede das Gute und zertrümmere das Schlechte“

Kaiserreich und Lübeck zur Zeit von Heinrichs Geburt

Heinrich Drägers Vater und dessen Vorfahren

Die Familie mütterlicherseits

Unbeschwerte Kindheit

Erste Schuljahre 1905/06

Sommerferien auf dem Priwall

Erziehungsgrundsätze und Zukunftsplanung

Natur und Technik

Die väterliche Firma 1912/13

Kriegsbeginn 1914

Briefwechsel mit Frontsoldaten

Konfirmation Ostern 1915

Der Gaskrieg und das Drägerwerk

Heinrich Dräger und die Gaswaffe

Sommerferien, Schulalltag und Frontnachrichten

Uneingeschränkte Kriegsbegeisterung?

Freiwillige Meldung zum Kriegsdienst

Ein Brief der Mutter zum Abschied des Sohnes

2 Heinrich Dräger als Soldat im Ersten Weltkrieg 1916 bis 1918

Feldartillerie-Regiment Nr. 108

Erster Kampfeinsatz Sommer 1917

Die Panzerschlacht von Cambrai

Kriegsalltag und Kriegsauszeichnungen

Kriegsbetrachtungen

„Michael-Offensive“ und Tod des Freundes Theo Wagner

Die „Gasmaskenfrage“

Drägerwerk und Heimat

Lazarettaufenthalt Sommer 1918

Militärischer Zusammenbruch und politische Reformen

Der letzte Kriegsmonat und Revolution

Entlassung aus der Armee

3 Der Landwirt Heinrich Dräger 1919 bis 1927

Maschinenbaustudium und Mitglied in der Burschenschaft Alemannia

Im Freikorps Gerstenberg

Zurück zum Militär?

Hinwendung zur Landwirtschaft

Mitarbeit im Drägerwerk im Sommer 1919

Unentschlossene Frontkämpfergeneration

Landwirtschaftliche Lehrjahre in Mecklenburg 1919 bis 1920

Lehre und Arbeit auf Gut Nütschau 1920 bis 1922

Studium der Landwirtschaft und Verlobung mit Ruth Stubbe

Diplomarbeit, Verwalter auf Nütschau und Heirat

Leben zwischen Nütschau und Berlin 1925

Vaterschaft und erneute berufliche Umorientierung

Das Drägerwerk Mitte der 1920er Jahre

Promotion 1927

Wirtschaft und Gesellschaft in Heinrich Drägers Dissertation

Krankheit des Vaters

4 Unternehmensleitung in Krisenjahren 1928 bis 1931

Der Tod des Vaters im Januar 1928

Doppelspitze

Spannungen

Entlassung Brückners

Erstes Jahr als Unternehmensleiter

Teilhaberschaft 1929

Wirtschaftskrise – Reisen in die Schweiz und in die Sowjetunion

Studium und Unternehmenszukunft

Alleininhaber des Drägerwerks ab Juli 1931

Resümee und AusblickJugend und Findung

Der ungeradlinige Weg

Weltkrieg und Berufssuche

Einstieg in das Drägerwerk und Weltwirtschaftskrise

Anhang

Quellen- und Literaturverzeichnis

Bildnachweis

Einleitung

Heinrich Dräger – Familie, Alltag, Unternehmen und Gesellschaft

Das Gesamtwerk

Das Leben und Wirken des Unternehmers, Publizisten, Stifters und auch des Familienmenschen Heinrich Dräger wird in drei Bänden dargestellt. Die Persönlichkeit Heinrich Drägers war derart vielschichtig, sein Leben außergewöhnlich reich an Erfahrungen und Erlebnissen, und sein Einfluss über den engeren Firmenzusammenhang hinaus so stark, dass drei Bände durchaus angebracht sind. Allen Facetten gerecht zu werden, ist Aufgabe des Werkes. Umfang, Fülle und Detailschärfe sind auch durch das faszinierende Quellenmaterial sowie ein umfassendes Interesse an Geschichte und Tradition in der Familie Dräger bedingt.

Drei Bände waren zu Beginn nicht geplant, doch gerade die überlieferten Dokumente sowie die vielen Gespräche mit Familienmitgliedern und Wegbegleitern – deren Anregungen, Hinweise und Fragen – führten zu dem größeren Gesamtwerk. Quellenreichtum und Interesse von Familie und schließlich das der Geschichtsschreibung resultieren aus der Bedeutung der Person Heinrich Drägers als Akteur und zugleich Spiegel deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist tatsächlich nicht übertrieben, zu behaupten, dass man anhand seines Lebens deutsche Geschichte von seinem Geburtsjahr 1898 bis zu seinem Todesjahr 1986 hautnah erleben kann. Das liegt an Heinrich Drägers eigenen Interessen und Aktivitäten, die weit über das Familienunternehmen Drägerwerk hinausgingen, und das liegt, wie schon betont, am Reichtum der Überlieferung.

Der erste Band, der nun vorliegt, umfasst die Jahre 1898 bis 1931, also Kindheit, Jugend, Berufsfindung und Einstieg in das Drägerwerk.

Der zweite Band behandelt die Jahre 1931 bis 1948. Die ungewöhnliche Zeitspanne resultiert aus dem Bezug zum Nationalsozialismus, der die deutsche Geschichte so desaströs bestimmt hat. Die Geschichte des Nationalsozialismus bildet den Rahmen des Bandes. Heinrich Dräger war zwischen Nähe und Distanz in einer ambivalenten Position verfangen, lehnte das NS-Regime letztlich strikt ab und befasste sich in der Nachkriegszeit mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Die Nähe fand ihren Anfang 1931, Distanz war immer vorhanden, die Aufarbeitung erfolgte schon während des Krieges und wurde nach Kriegsende in Hinwendung zu religiösen Themen und Bejahung der demokratischen, sozial-marktwirtschaftlichen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland vollendet. Weil Letzteres von Heinrich Dräger in den drei ersten Nachkriegsjahren etabliert wurde, schließt der zweite Band mit dem Jahr 1948.

Im dritten Band werden der weitere Ausbau des Unternehmens und Heinrich Drägers intensive publizistische Arbeit beleuchtet, mit der er eben jene Bundesrepublik weiterentwickeln wollte und zu stabilisieren suchte, die es in ihrer politischen Verfasstheit zu verteidigen galt. Dies wird für die Jahre 1949 bis 1986 dargestellt. Band 3 schließt mit einem Gesamtresümee und Ausblick ab: Was wird aus dem Unternehmen, der Familie und Heinrich Drägers gesellschaftspolitischen Visionen?

In der Biografie über Heinrich Dräger werden die individuell-spezifische und die allgemein-historische Geschichte synchron und in Wechselbeziehung erzählt. Die Beschreibung seiner Lebensgeschichte führt immer wieder in die deutsche Geschichte. Dies ist schon deshalb so, weil er mit seiner publizistischen Arbeit versuchte, die aktuelle Politik zu beeinflussen.

Die Biografie versteht sich auch als Beitrag zur Firmengeschichtsschreibung, sowie als Beitrag zur Technikgeschichte auf den Gebieten Atemschutz-, Narkose-, Schweiß- und Tauchtechnik. Über die Betrachtung des Familienmenschen wird zugleich Sozial- und Kulturgeschichte erzählt, auch unter Genderaspekten. Mit drei Ehen und elf Kindern ist Heinrich Dräger ein auch in dieser Hinsicht bemerkenswerter Protagonist. Das umfangreiche Quellenmaterial ermöglicht es, einen Menschen und eine Familie in ihren Lebensumständen und Alltagssorgen und -freuden darzustellen: beginnend mit Schule und Schulproblemen, über Ausbildungs- und Studienzeiten, Freundschaften, Freizeitgestaltung wie Sport und Zeichnen, über Liebe und Ehe, das Verhältnis zu Eltern und Geschwistern, Gefühlswelten, persönliche Konflikte, bis hin zu Ernährungsgewohnheiten, Körper, Gesundheit, Krankheit und Tod. Die Darstellung reicht damit weit in das Private und Persönliche hinein. Dabei wird die Würde der Personen stets gewahrt.

Die Biografie zielt nicht darauf, eine in sich geschlossene Persönlichkeit darzustellen, sondern sie versucht, die Vielfältigkeit der Person zu beleuchten, mitsamt ihren Widersprüchen. Es gilt, auch Probleme und Schwierigkeiten zu erkennen und bestimmte Handlungsweisen zu hinterfragen.

Quellenzitate machen das Verständnis von Mensch und Zeit lebendig, weshalb im Gesamtwerk in vielen Fällen der O-Ton der handelnden Personen gebracht wird. So erhalten die Leserinnen und Leser von den Handelnden einen authentischen Eindruck, und Nähe zu den Akteuren wird möglich.

Heinrich Dräger wird als Individuum dargestellt, und wenn am Beispiel des Protagonisten zugleich Alltags-, Sozial-, Kultur-, Mentalitäts-, Wirtschafts- und Politikgeschichte bewusst gemacht werden, dann ist Heinrich Dräger nicht etwa Mittel zum Zweck, er wird nicht zum Objekt der Geschichtswissenschaft.

Die Biografie ist gekennzeichnet durch die gewissenhafte Verwendung des Quellenmaterials und einen konsequenten chronologischen Aufbau. Ein solcher erschien sinnvoll, da die Leserinnen und Leser an der Seite von Heinrich Dräger durch dessen Lebensgeschichte geführt werden und dabei die Entwicklungsstadien im Leben des Protagonisten nachvollziehen können. Man kann ihn gleichsam begleiten.

Es finden sich thematische Gruppierungen und Schwerpunktbildungen, in denen auch wenige Rückblenden möglich sind. Nur ab und zu gibt es einen Ausblick in die Zukunft, um Themen in einen größeren Zusammenhang einzuordnen. Dadurch geht aber die chronologische Erzählstruktur nicht verloren.

Zu Heinrich Dräger liegen zwei Darstellungen vor: zum einen eine Biografie mit eher kursorischem Überblickscharakter, zum anderen eine Studie, die sich mit Heinrich Dräger als Unternehmer in den Jahren von 1928 bis 1950 befasst. Beide Publikationen konzentrieren sich auf die Unternehmensgeschichte. Letztere wird erst für Band 2 des hiermit begonnenen dreibändigen Gesamtwerks relevant.1

Wie bereits betont, ist das Quellenmaterial, aus dem der Autor im Firmen- und Familienarchiv Dräger schöpfen konnte, außerordentlich ergiebig. Daneben wurde auch in anderen Archiven wie etwa dem Archiv der Hansestadt Lübeck, im Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg oder im Warburg-Archiv Hamburg punktuell recherchiert, wenn es um die Beantwortung konkreter Fragen ging oder die Parallelüberlieferung gegengeprüft werden musste. Hauptquelle ist aber das Firmen- und Familienarchiv Dräger.

Hinzu treten Erinnerungen verschiedener Personen aus dem familiären und geschäftlichen Umfeld von Heinrich Dräger. Einiges liegt schriftlich vor, wie etwa die Lebensbeschreibung seiner Mutter Elfriede aus dem Jahr 1958 oder die Erinnerungen Emma Drägers von 1983.

Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren essenziell. Sich einen Weg durch das Material zu bahnen und einen Zugang zur Person Heinrich Dräger zu finden, wäre ohne die große Unterstützung vor allem von den Mitgliedern der Familie Dräger, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Drägerwerk nicht möglich gewesen. Zu nennen sind vor allem Heinrich Drägers Kinder: Dr. Christian, Theo, Hartwig, Matthias und Marianne Dräger sowie Johanna Ahlmann, geborene Dräger, und ihr Ehemann Hans-Julius Ahlmann. Aus der nachfolgenden Generation stand uns Heinrichs Enkel Stefan Dräger, der heutige Firmenchef, zur Seite. Eine unentbehrliche Hilfe war schließlich auch Ingo Welling, der Leiter des Familienarchivs, der seit 60 Jahren im Drägerwerk tätig ist – davon 25 Jahre im Archiv.

Die zahlreichen Zeitzeugengespräche, die mit Familienmitgliedern und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt wurden, ergänzten die schriftlichen Quellen. Sie gewährten einen Einblick in den konkreten Familien- und Unternehmensalltag aus der jeweils persönlichen Perspektive. Besonderer Dank gilt hier Christian und Theo Dräger für die vielen intensiven Gespräche.

Die Biografie ist ein Auftragswerk, aber Christian und Theo Dräger ließen dem Autor völlig freie Hand. Die Texte wurden von den Familienmitgliedern gelesen. Ihre ergänzenden und korrigierenden Anmerkungen bereicherten das Werk, aber es wurde nie im Sinne einer Zensur eingegriffen. Die Objektivität der Darstellung war und ist der Familie oberstes Gebot, denn sie ist sich bewusst, dass das Werk nachfolgenden Generationen nur von Nutzen sein wird, wenn nicht nur Erfolge und positive Aspekte, sondern auch Brüche, Schwierigkeiten und Probleme dargestellt werden. Von einer Hagiografie kann man sich blind enthusiasmieren lassen, aber für die Lösung kommender Probleme ist das nicht zielführend. Hagiografisch kann man auf einer gewissen Ebene das Werk insofern nennen, als Heinrich Drägers Leben doch erstaunlich erfolgreich war. Viele verehrten ihn, viele verehren ihn in der Rückschau noch heute. Andererseits betrachten seine Kinder den Vater mitunter auch kritisch. Kritik ist auch Aufgabe der Historiografie, sowie Kontextualisierung. Zu beidem steht der Autor mit Überzeugung.

Zum ersten Band

Der hier vorliegende erste Band umfasst – wie gesagt – den Zeitraum 1898 bis 1931. Er ist in vier Kapitel unterteilt.

Im ersten Kapitel begegnet den Leserinnen und Lesern der Protagonist zunächst als Kind. Fotos sowie Beschreibungen, etwa aus der Feder der Mutter, zeigen ein zartes, eher introvertiertes, aber auch sehr waches und neugieriges Kind. Die Lebensbereiche Eltern und Familie, Schule, Fabrik des Großvaters und Vaters, Interessen und Neigungen stehen im Fokus der Betrachtung. Es wird auch das bürgerliche Milieu entworfen, in das Heinrich hineingeboren wurde. Sein Vater Bernhard Dräger war zum Zeitpunkt der Geburt seines ersten Kindes schon etabliert. Er war nach der Lehre 1889 sogleich in das Unternehmen Drägerwerk eingestiegen, das dessen Vater Johann Heinrich Dräger, also Heinrichs Großvater, gegründet hatte. Durch Bernhards wirtschaftliches Gespür und seinen visionären Erfindergeist wurden die Weichen für die Zukunftsfähigkeit und den Erfolg des Unternehmens gestellt. Heinrich Dräger war also vorgeprägt von seinen Vorfahren und vom Aufwachsen in einem Unternehmerhaushalt. Er kam schon früh mit der Arbeitswelt seines Vaters in Kontakt.

Die Familie lebte unmittelbar neben dem Werksgelände in der Fabrikantenvilla. Die Geräusche und Gerüche, die mit einem Produktionsbetrieb einhergingen, das Geschehen in den Werkstätten umgaben Heinrich von frühester Kindheit an – hier sammelte er die ersten Eindrücke einer Lebenswelt, die von Arbeit und Erfindergeist geprägt war. Dies sollte zukunftsweisend werden.

Heinrich Dräger wuchs behütet auf, wobei auch seine Großeltern eine wichtige Rolle spielten. Die Eltern kümmerten sich liebevoll um ihn und um seine zwei jüngeren Geschwister. Sie legten großen Wert auf Bildung und förderten die Begabungen ihrer Kinder nach Kräften.

Ein Bruch war der Erste Weltkrieg. Heinrich Dräger trat als Freiwilliger mit Notabitur im Alter von 18 Jahren in das Militär ein. Zwei Jahre Fronterfahrungen folgten, die ihn prägten. Diese Jahre werden im zweiten Kapitel beschrieben. An der Westfront eingesetzt, erlebte der Heranwachsende den Stellungskrieg und die tägliche Konfrontation mit Tod und Leid. Er nahm im November 1917 an der Schlacht von Cambrai teil, der ersten Panzerschlacht der Geschichte. Seine Berichte hierüber und zu anderen Ereignissen an der Front in Briefen an die Eltern sind eindrücklich.

Heinrich Dräger stand mitten im Gaskrieg, der für das Drägerwerk in der Heimat insofern von Relevanz war, als in Lübeck Gasmasken und andere Gasschutzgeräte für den Einsatz an den Fronten produziert wurden. Der einzigartige und intensive Briefwechsel mit seinen Eltern ermöglicht, sich ein wirklichkeitsnahes Bild des Alltags an der Front und in der Heimat zu machen. In den Briefen, die Heinrich Dräger in dieser Zeit an seine Eltern schrieb, notierte er, was ihm und seinen Kameraden an den wechselnden Kriegsschauplätzen widerfuhr. Auch wenn man berücksichtigt, dass zumindest stichprobenartig eine Zensur der Feldpost stattfand, sind seine Briefe eine wertvolle Quelle, die Auskunft gibt über Alltag und Lebenswirklichkeit an der Westfront im Ersten Weltkrieg.

Das dritte Kapitel des vorliegenden Bandes beschreibt die Nachkriegsjahre und die Weimarer Zeit bis 1927. Die Kriegserlebnisse waren nicht spurlos an dem jungen Mann vorbeigegangen. Heinrich Dräger geriet nach dem Ersten Weltkrieg in eine Lebenskrise. Er ging neue Wege – man kann vom Versuch einer Selbstfindung sprechen. Er verabschiedete sich von seinem ursprünglichen Studienwunsch, tauschte Technik gegen Landwirtschaft und distanzierte sich zeitweise demonstrativ vom Lebensstil seiner Eltern. Er spürte wohl die Erwartungen seines Vaters, dem ein Einstieg seines Sohnes in den Betrieb vorschwebte. Doch dazu konnte er sich zunächst nicht entschließen. Vielmehr wollte er seinen eigenen Weg gehen, der ihn über ein kurzes Intermezzo im Betrieb des Vaters, über eine Landwirtschaftslehre, ein Studium der Landwirtschaft bis hin zur Übernahme der Verwaltung des elterlichen Gutes Nütschau führte. Es folgten Verlobung, Heirat und Aufnahme eines landwirtschaftlichen Promotionsstudiums in Berlin. Dann kam es schließlich doch zu seinem Eintritt in das Drägerwerk, und zwar Ende 1926, unter anderem vor dem Hintergrund der zunehmenden gesundheitlichen Probleme seines Vaters.

Die Briefwechsel aus dieser Zeit mit Eltern und Freunden sowie engen Verwandten wie etwa seinem Onkel, dem Architekten Carl Mühlenpfordt, zu dem er ein vertrauensvolles Verhältnis hatte, geben Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt eines reflektierten jungen Mannes in einer schwierigen Phase der Unentschlossenheit und Neuorientierung.

Der vergleichsweise frühe Tod seines Vaters im Januar 1928 war – nach dem Ersten Weltkrieg – die zweite Zäsur in Heinrich Drägers jungem Leben. Im vierten Kapitel, das die Jahre 1928 bis 1931 beschreibt, wird gezeigt, wie er nun als Nachfolger seines Vaters gefordert war. Die Verantwortung für ein inzwischen großes und international tätiges Unternehmen lastete auf seinen Schultern. Die Erwartungen der Familie, vor allem die seiner Mutter, waren hoch.

Letztlich war Heinrich Dräger erfolgreich. Der Tod des Vaters hatte durch den Einsatz des Sohnes zu keinen Turbulenzen im Unternehmen geführt. Der Übergang gelang fließend, und dies sogar in den Jahren der Weltwirtschaftskrise, die auch das Drägerwerk schwer traf. Heinrich Dräger reagierte flexibel auf die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Sein jüngerer Bruder Bernhard wurde ebenfalls im Drägerwerk aktiv und war von Heinrich als gleichberechtigter Partner anerkannt. Aus devisenrechtlichen und steuerlichen Gründen übernahm Bernhard junior aber die Auslandsgeschäfte. Heinrich Dräger wurde damit im Sommer 1931 Alleininhaber des Drägerwerks Lübeck.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die deutsche Wirtschaft auf dem Höhepunkt der schweren Krise mit Millionen von Arbeitslosen. Auch wenn es gelang, das Drägerwerk mit wenig Schaden durch die Krise zu führen, hatte Heinrich Dräger doch einen sorgenvollen Blick auf die Gesamtlage. Die unmittelbaren Erfahrungen des Unternehmers in jener schwierigen Situation führten zu einem beachtlichen publizistischen Engagement, mit dem Heinrich Dräger eine neue unkonventionelle Wirtschaftspolitik vorschlug, die der vorherrschenden Regierungslinie entgegenstand.

Es waren vor allem die Nationalsozialisten, die sich die neue Wirtschaftspolitik zu eigen machten. Und als sie im Januar 1933 an die Macht kamen, wurde diese Politik in großem Maßstab umgesetzt, was zur Überwindung der Krise und Konsolidierung der nationalsozialistischen Herrschaft beitrug. Diese Themen aber stehen am Beginn des zweiten Bandes.

Michael Kamp, Lübeck im Juni 2025

1Böttcher, Welf/Thoemmes, Martin: Heinrich Dräger. Eine Biographie, Neumünster 2011; Lorentz, Bernhard: Industrieelite und Wirtschaftspolitik 1928–1950. Heinrich Dräger und das Drägerwerk, Paderborn/München 2001.

1 Familie, Kindheit und Jugend 1898 bis 1916

„Schmiede das Gute und zertrümmere das Schlechte“

Heinrich Dräger erblickte zu einem denkwürdigen Zeitpunkt das Licht der Welt. Am 2. Juli 1898, einem Samstag, hatten sich viele Gäste in der „Villa Elfriede“ in Lübeck versammelt. Die Villa war das Wohnhaus von Heinrichs Eltern, dem Fabrikanten Bernhard Dräger und seiner Ehefrau Elfriede. Die Gäste waren gekommen, um gemeinsam mit den Drägers die Errichtung einer neuen Gießerei zu feiern.2

Zu diesem besonderen Anlass hatte man in dem Wohnhaus einige Tische „mit selbstgebackenem Kuchen und selbstgezogenen Blumen aus dem Garten hübsch und festlich hergerichtet“, wie sich Elfriede Dräger erinnerte. Und der für den Bau der Gießerei zuständige Zimmermann Eduard Loppentien, der in der Nachbarschaft wohnte, hatte „ein großes Festessen mit Pellkartoffeln und Würstchen und großen Biermengen“ vorbereitet.3

Die Stimmung war gut. „Einer nach dem andern“ erschien bei Elfriede, um sie zu begrüßen. Für das Richtfest hatte man, wie es Brauch war, eine große Richtkrone angefertigt, die an einer langen Stange von den Zimmerleuten aufgestellt wurde. Ein Foto ist nicht überliefert, aber es ist davon auszugehen, dass die Richtkrone mit bunten flatternden Bändern geschmückt war. Das Aufsetzen der Richtkrone gehört bis heute neben dem sogenannten Hillebille – dem Klopfen der Gesellen mit ihren Hämmern in einem bestimmten Takt auf ein Balkenstück – und dem Richtspruch des Zimmermanns zu den Höhepunkten eines Richtfestes.4

Der 2. Juli des Jahres 1898 war schon wegen der Gießerei-Einweihung ein wichtiger Tag. Er sollte noch bedeutsamer werden, denn bei der damals 22-jährigen, hochschwangeren Elfriede setzten plötzlich die Wehen ein, was sie sogleich ihrer Schwiegermutter Antonie Dräger, genannt Tony, mitteilte. Die beiden zogen sich ins Schlafzimmer im ersten Stock zurück.5

Als Eduard Loppentien seinen Zimmermannsspruch aufsagen wollte, fiel Schwiegervater Johann Heinrich Dräger auf, dass Elfriede und Tony fehlten. Er ging ins Haus, suchte und rief nach ihnen. Tony öffnete die Tür des Schlafzimmers und informierte ihren Mann über die bevorstehende Geburt. Johann Heinrich meinte: „Eine größere Freude als dieser kleine Gast kann uns an diesem Tag ja gar nicht beschieden sein“.6

Das Richtfest ging indessen weiter. Um Viertel nach neun war es dann so weit: Das Kind kam auf die Welt. Als erster wollte Großvater Johann Heinrich Dräger seinen Enkel sehen. Er beugte sich über die Wiege, nahm das Kind behutsam in seine Arme und trat mit ihm auf den großen Balkon des Zimmers hinaus. Elfriede „war etwas unheimlich zumute“ als das Neugeborene, nur in eine leichte Flanelldecke gehüllt, der Abendluft ausgesetzt wurde, erinnerte sie sich später. Johann Heinrich hob das Kind in die Höhe, zeigte es den Gästen, die sich unten versammelt hatten, und rief: „Dem Lichte und der Arbeit weihe ich dich; werde ein Hammer, schmiede das Gute und zertrümmere das Schlechte.“7

Kaiserreich und Lübeck zur Zeit von Heinrichs Geburt

Die pathetischen Worte des Großvaters anlässlich der Geburt seines Enkels Heinrich fassten die Tugend- und Wertvorstellungen der Familie, in die das Kind hineingeboren wurde, treffend zusammen. So war neben Tatkraft und Engagement vor allem Arbeit ein zentrales Thema in der Familie Dräger.

Im Geburtsjahr Heinrich Drägers bestand das Unternehmen von Vater und Großvater seit neun Jahren, und die Firma expandierte gerade räumlich und geschäftlich stark. Die neue Gießerei des Drägerwerks war nur ein Teil der aktuellen, umfassenden Erweiterungen. Im Frühjahr 1898 erst hatten Bernhard und Johann Heinrich Dräger mit dem Neubau einer größeren Fabrik begonnen, die die alte, viel kleinere Produktionsstätte ablösen sollte. Der Bau wurde auf einem jüngst erworbenen Grundstück an der Moislinger Allee 53 errichtet. Im Herbst – nur wenige Monate nach Heinrich Drägers Geburt – konnte die neue Fabrik bezogen werden. Die Produktionsanlagen mit ihren drei großen Schloten hatten eine Grundfläche von stattlichen 7.000 Quadratmetern.8

Nicht nur der Erfolg des Unternehmens, in dem hauptsächlich Druckventile hergestellt wurden, sondern auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Lübeck bildeten für den Fabrikneubau wichtige und gute Voraussetzungen. Die Freie und Hansestadt Lübeck war Teil des Deutschen Kaiserreichs, und dieses erlebte Ende des 19. Jahrhunderts eine Phase der Hochindustrialisierung. Im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland und in Oberschlesien waren große und leistungsstarke Industriezentren entstanden.9

Die Verkehrsinfrastruktur war enorm ausgebaut worden, ein ausgedehntes Eisenbahnnetz verband Deutschlands Städte. Lübeck war seit Mitte des Jahrhunderts über die Strecke nach Büchen, das auf der Linie Hamburg-Berlin liegt, Teil des Netzes. Die Binnenschifffahrt trug zur Bewältigung des steigenden Transportaufkommens ebenfalls bei. Als Heinrich Dräger geboren wurde, war gerade der Elbe-Trave-Kanal in Bau. Mit ihm sollte Lübeck einen direkten Anschluss an das Binnenwasserstraßennetz erhalten.10

Das Wirtschaftswachstum im Deutschen Reich war beachtlich. Im Geburtsjahr Heinrich Drägers herrschte Hochkonjunktur, was sich auch in der Arbeitslosenquote niederschlug, die auf Reichsebene bei nur 0,4 Prozent lag.11

In Kultur, Wissenschaft und Technik nahm Deutschland ebenfalls einen ungeheuren Aufschwung und war in vielen Bereichen führend im Vergleich zu anderen Nationen. Doch das politische System war rückständig. Die staatlichen Institutionen waren stark, Demokratie und Parlamentarismus dagegen schwach. Die alten aristokratischen Eliten spielten an gesellschaftlichen und politischen Schaltstellen eine entscheidende Rolle. So beherrschten sie auch das Militär. Dieses wiederum prägte die Gesellschaft des Kaiserreichs. Militärangehörige besaßen ein hohes Sozialprestige, militärische Umgangsformen und Ideale waren vielfach auch für zivile Bereiche maßgebend.12 Außenpolitisch setzte man auf den Erwerb von Kolonien und den Aufbau einer Flotte, die der Royal Navy ebenbürtig sein sollte, um Deutschland einen Weg zur Weltmacht bahnen zu können. Im März 1898 war ein Flottengesetz verabschiedet worden, durch das Gelder für den Neubau von 16 Großkampfschiffen freigegeben wurden.13

Die SPD hatte gegen das Flottengesetz gestimmt. Sie hatte bei den im Juni 1898 stattfindenden Reichstagswahlen wieder die meisten Stimmen erhalten, doch konnte die Arbeiterpartei die Politik nicht entscheidend mitbestimmen, weil es ein eklatantes Missverhältnis zwischen Stimmen- und Mandatsanteil gab.14 Wie die SPD erhielten auch die Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeiterschaft immer mehr Zulauf. Die Mitgliederzahl war 1898 auf fast eine halbe Million angestiegen.15

Mit der Industrialisierung ging im Deutschen Reich eine Urbanisierung einher. Die Städte verzeichneten ein starkes Wachstum, so auch Lübeck. Zwischen 1875 und 1900 verdoppelte sich die Einwohnerzahl der Stadt nahezu. 82.000 Menschen lebten in Lübeck, das sich zur Großstadt entwickelte. Neue Stadtteile entstanden außerhalb der historischen Altstadtgrenzen, wie etwa St. Lorenz, wo sich viele Industriebetriebe ansiedelten und wo auch die Familie Dräger lebte und arbeitete.16

Impulse für die industrielle Entwicklung der Hansestadt kamen vom Lübecker Industrie-Verein, der zur Förderung der Wirtschaft die „Nordische Handels- und Industrie-Ausstellung“ initiiert hatte, die drei Jahre vor Heinrichs Geburt stattfand und auf der auch das Drägerwerk ausstellte. Großvater Johann Heinrich Dräger war Mitglied des Vereins.17 Die Familie Dräger hatte sich in kurzer Zeit etabliert. Großvater Johann Heinrich und Vater Bernhard waren angesehene und engagierte Mitglieder der Lübecker Gesellschaft. Beide hatten das Bürgerrecht in Lübeck. Die Familie war wirtschaftlich gut situiert.18

Heinrich Drägers Vater und dessen Vorfahren

Väterlicherseits stammten Heinrichs Vorfahren aus Bardowick, einem Ort in der Nähe von Lüneburg. Seit Generationen waren sie im Handwerk tätig. Ein sehr früher Vorfahre war wohl Drechsler, denn der Name Dräger ist auf diese Berufsbezeichnung zurückzuführen.19

Heinrichs Urgroßvater, Ernst Friedrich Bernhard Dräger, geboren 1812 in Bardowick, war Uhrmacher. Er siedelte nach Kirchwerder in den Vierlanden südlich von Hamburg über. 1845 heiratete er Anna Lührs. 1847 wurde dem Ehepaar der Sohn Johann Heinrich Dräger, Heinrichs Großvater, geboren.20

Die Familie lebte in recht bescheidenen Verhältnissen. Als Ernst Friedrich Bernhard 1853 starb, musste Anna Dräger alleine für das Familieneinkommen sorgen. Sie verlegte sich auf den Handel mit Manufakturwaren. Der junge Johann Heinrich Dräger half seiner Mutter im Geschäft.21

Johann Heinrich war ein wacher und wissbegieriger Junge. Er besuchte die Schule aber nicht gerne, wegen der damaligen Lehrmethoden, zu denen auch körperliche Züchtigungen zählten. Außerhalb der Schule lernte Johann Heinrich aber sehr viel. Er las zu naturwissenschaftlichen Themen und probierte sich mit dem Werkzeug seines verstorbenen Vaters.22

Das kleine Geschäft von Anna Dräger entwickelte sich sehr gut, und bald verfügte die Mutter über ausreichend Mittel, um in Kirchwerder auf der Howe am Süder Querweg 328 ein eigenes Haus zu bauen. Das neue Haus konnte um Ostern 1865 bezogen werden. Im Keller richtete sich Johann Heinrich Dräger eine Werkstatt ein, in der er vor allem Uhren reparierte. Die Aufträge kamen erst aus Kirchwerder, dann auch aus den umliegenden Orten.23

1869 heiratete Johann Heinrich die 19-jährige Emma Maria Magdalena Puls, eine Schneiderin aus Altengamme. Das junge Paar und Johann Heinrichs Mutter Anna lebten zusammen in dem neuen Haus, in dessen Dachstube am 14. Juni 1870 Heinrichs Vater Alexander Bernhard Dräger, mit Rufnamen Bernhard, geboren wurde. Bernhard musste als Kleinkind den Tod seiner Mutter verkraften. Sie erkrankte schwer und starb 1874 im Alter von nur 24 Jahren. Der Witwer Johann Heinrich heiratete bereits im Herbst 1875 erneut. Seine zweite Frau, Antonie Petersen, also Tony Dräger, stammte aus Lübeck. Zu seiner Stiefmutter hatte Bernhard zunächst kein gutes Verhältnis. Das änderte sich aber mit der Geburt des Halbbruders Siegmund 1876.24

Bernhard Dräger besuchte, wie schon sein Vater, die Zollenspiekerschule in Kirchwerder. Er war ein eher zurückhaltendes Kind. Schon früh zeigte auch Bernhard technisches Interesse und Geschick. Er wuchs in einem Tüftlerhaushalt auf, in dem eine Atmosphäre der Wissbegierde, des Forschens, Experimentierens und Erfindens herrschte. Sein Vater war fortwährend damit beschäftigt, technische Dinge zu verbessern. In Kirchwerder entstanden Johann Heinrich Drägers erste konkrete Erfindungen, und er hatte bereits ein Patent für eine spezielle Pumpe angemeldet.25

1881 zog die Familie Dräger nach Bergedorf, ein ländliches, nicht weit entferntes Städtchen mit etwa 4.000 Einwohnern. Johann Heinrich Dräger erhoffte sich von dem Umzug in den wirtschaftlich aufstrebenden Ort mehr Entfaltungs- und Verdienstmöglichkeiten. Außerdem wollte er seinen beiden Söhnen den Besuch einer besseren Schule ermöglichen. In Bergedorf betrieb Johann Heinrich Dräger zunächst einen kleinen Laden für technische Artikel. Bald übernahm er noch eine Vertretung für Singer-Nähmaschinen.26

Bernhard Dräger besuchte ab 1881 die Stadtschule in Bergedorf. Im April 1883 wechselte er an die als Höhere Bürgerschule gegründete Bergedorfer Hansa-Schule. Wie schon in der Stadtschule zeigte sich auch hier seine besondere Begabung für Naturwissenschaften und Mathematik. 1886 siedelte die Familie nach Lübeck über, wo Johann Heinrich Dräger die Vertretung des Bergedorfer Eisenwerks für den hier produzierten Laval’schen Milchseparator übernahm. Am 9. Oktober 1887 wurde dem Ehepaar Dräger Tochter Anna geboren. In Lübeck besuchte Bernhard nun das Katharineum, ein altehrwürdiges Knabengymnasium. Auch hier interessierte er sich besonders für die naturwissenschaftlichen Fächer. Zu Ostern 1888 verließ er das Katharineum mit der Obersekundareife und begann eine Lehre in der Reparaturwerkstatt der Lübeck-Büchener Eisenbahn. Für seinen eigentlichen Berufswunsch Maschinenbauingenieur fehlte ihm das Abitur. Treibende Kraft bei der Wahl von Bernhards weiterem beruflichen Werdegang war sein Vater, für den ein Studium des begabten und ambitionierten Sohnes aus finanziellen Gründen nicht zur Debatte stand.27

Die Arbeit für das Bergedorfer Eisenwerk war für Johann Heinrich Dräger akzeptabel, aber er wollte mit seinen Talenten und seiner Tatkraft doch mehr erreichen. So gründete er im Jahr 1889 zusammen mit dem Kaufmann Carl Gerling das Unternehmen „Dräger & Gerling, Maschinen und Armaturen“. In der Braunstraße 15 in Lübeck eröffneten sie einen Laden mit Werkstattbetrieb, in dem sie Geräte und kleinere Maschinen verkauften. Carl Gerling brachte das Betriebskapital ein, Johann Heinrich Dräger betreute die kaufmännische und technische Seite. Bernhard Dräger arbeitete schon während seiner Lehrzeit im Unternehmen mit.28

Verkauft wurden unter anderem sogenannte Bierdruckapparate, deren Funktion es war, das aus Fässern zum Ausschank kommende Bier mit Kohlensäure anzureichern und zugleich aus dem Fass zu drücken. Die Ventile der Apparaturen waren noch nicht ausgereift und bereiteten fortwährend Probleme. Johann Heinrich Dräger entwickelte zusammen mit seinem Sohn Bernhard ein viel besseres Ventil, das den Namen „Lubeca-Ventil“ erhielt und rasch zu einem Verkaufsschlager wurde. Das Ventil war eine technische Meisterleistung – es garantierte zum ersten Mal eine im Dauerbetrieb sichere und gefahrlose sowie gleichmäßige, genau regulierbare Entnahme der Kohlensäure aus den Stahlflaschen. Außerdem wog es nur noch 4 Kilogramm und damit 14 Kilogramm weniger als herkömmliche Ventile. Etwa zeitgleich, im April 1889, beendete Bernhard Dräger seine Lehre und trat in die Firma Dräger & Gerling ein, wo er als Werkmeister und Mechaniker tätig wurde.29

Ende 1890 starb Johann Heinrich Drägers Kompagnon Carl Gerling. Die Firma wurde in „Lübecker Bierdruckapparate- und Armaturenfabrik Heinr. Dräger“ umbenannt. Johann Heinrich Dräger war nun Alleininhaber. 1891 kaufte er ein Haus mit Grundstück in der Moislinger Allee 66 im Stadtteil St. Lorenz. Die Familie wohnte im Obergeschoss, die anderen Räume wurden zu Werkstätten umfunktioniert. 1893 erhielt Bernhard Dräger Prokura. Die Firma gedieh, doch privat ereilte die Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Bernhards Bruder Siegmund starb nach längerer Krankheit.30

Ende September 1893 ging Bernhard Dräger als Gasthörer an die Königliche Technische Hochschule Berlin. Seine hauptsächliche Motivation für das Studium war die Aneignung von Wissen, das er für seine Arbeit als Fabrikant von Geräten für flüssige und verdichtete Gase benötigte. Es interessierte ihn vor allem, wie man von der Einzelstück- beziehungsweise Kleinserienfertigung zur Massenfabrikation gelangen konnte, und zwar ohne Qualitätseinbußen. Bernhard Dräger wollte „Großindustrieller“ werden, wie er selbst schrieb. Er besuchte deshalb vor allem die Vorlesungen von Prof. Franz Reuleaux. Diese behandelten unter anderem den Unterschied zwischen Handwerk und Industrie. Bernhard Drägers Studium war ganz auf den väterlichen Betrieb ausgerichtet. Daneben arbeitete er in Berlin auch praktisch für das Fortkommen des Unternehmens. Ausgerüstet mit Prospekten, Preislisten und Vorführventilen suchte er mögliche Kaufinteressenten auf. Zwischen Johann Heinrich und Bernhard bestand ein reger Briefwechsel, in dem es vor allem um technische Fragen und Firmenangelegenheiten ging.31

Im Frühjahr 1894 beendete Bernhard Dräger seine Studien in Berlin und kehrte nach Lübeck zurück. Das Drägerwerk entwickelte sich gut. Vater und Sohn ruhten sich aber nicht auf ihren Erfolgen aus, sondern arbeiteten weiter an der Verbesserung ihrer Produkte. So entstanden neue Ventile, etwa für die Mineralwasserfabrikation und die Schaumweinbereitung mit flüssigem Kohlenstoffdioxid.32

1896 betrug der Umsatz 120.000 Mark. In diesem Jahr wurde Bernhard Dräger schließlich offiziell Mitinhaber der Firma. Es entstand eine Offene Handelsgesellschaft. Johann Heinrich war sehr wohl bewusst, dass der Aufstieg des Unternehmens in hohem Maße auch das Verdienst seines Sohnes war. Bernhard hatte der Firma wichtige Impulse auf technischem und kaufmännischem Gebiet gegeben.33

Die Familie mütterlicherseits

Bernhard Dräger war bereits ein erfolgreicher Unternehmer und Erfinder, als er 1896 der 20-jährigen Elfriede Stange begegnete. Die beiden verliebten sich ineinander, verlobten sich und heirateten am 14. August 1897 in Bergedorf.34

Heinrich Drägers Mutter Elfriede Stange war am 16. Juli 1876 in Kirchwerder geboren worden. Sie stammte also aus demselben Ort wie Bernhard. Ihr Vater Otto Joachim Stange, geboren am 2. Februar 1842 in Kiel, war Doktor der Medizin. Seine Frau Pauline war eine kultivierte und gebildete Frau. Sie wurde am 27. Oktober 1844 als Tochter des wohlhabenden Papierfabrikanten Daniel August Friedrich Sonder und seiner Frau Charlotte Axt in Oldesloe geboren. Nach der Heirat lebte das Ehepaar Stange in Kirchwerder. Vier Jahre nach der Geburt von Elfriede bekamen sie eine weitere Tochter, die sie Emma nannten.35

Schon früh erlebte Elfriede ihren Vater, den Landarzt, nicht nur als kulturell interessierten, sondern auch als sozial engagierten Menschen, der sich neben seinem Beruf für kinderreiche Familien und für eine Verbesserung der Ernährung auf dem Land einsetzte.36

Was die soziale Stellung der Familien Sonder und Stange anbelangt, so gehörten sie aus der Perspektive der damaligen Zeit einer höheren gesellschaftlichen Schicht an als die Familie Dräger. Der älteste Bruder von Elfriedes Vater sollte Berühmtheit erlangen. Hermann Stange, geboren und aufgewachsen in Kiel, studierte am Konservatorium in Leipzig Musikwissenschaften. Nach Anstellungen in Hannover, England und Schleswig kehrte er nach Kiel zurück. Hier wirkte er als Organist an der Heiliggeistkirche und wurde akademischer Musikdirektor der Christian-Albrechts-Universität. Hermann Stange förderte maßgeblich das Musikleben der Stadt Kiel und war dort Initiator und Mitbegründer des ersten Schleswig-Holsteinischen Musikfestes. Er war mit Johannes Brahms persönlich bekannt, mit dem er auch auf einem Konzert des Kieler Musikvereins Klavier spielte.37

Adelheid Stange, eine Schwester von Elfriedes Vater, wurde Lehrerin und arbeitete längere Zeit an der städtischen höheren Mädchenschule. Auch Marga Stange, die jüngste Schwester von Otto Stange, war Lehrerin. Sie unterrichtete Elfriede und Emma, die zunächst keine öffentliche Schule besuchten. Elfriede Stange lernte Klavierspielen, was damals zum Kanon der bürgerlichen Mädchenbildung gehörte.38

1892 siedelte die Familie Stange nach Bergedorf über, wo Otto Joachim Stange nun als Distriktarzt für fast 12.500 Einwohner zuständig war. Die damals 16-jährige Elfriede besuchte hier die Luisenschule, eine neunklassige private höhere Mädchenschule. Nach ihrem Abschluss half Elfriede ihrem Vater im Haushalt und in der Arztpraxis. Auch Elfriede musste wie Bernhard in noch jungen Jahren den Tod ihrer Mutter verwinden – die Mutter starb im Juli 1895.39

Die Familien Dräger und Stange kannten sich sehr gut. Otto Stange war ein Jugendfreund von Johann Heinrich Dräger und als die Drägers noch in Kirchwerder lebten, kamen die beiden Familien hin und wieder zusammen. Johann Heinrich Dräger und Otto Joachim Stange hatten gemeinsame Interessen, vor allem auf medizinisch-naturwissenschaftlichem Gebiet. Sie liehen sich gegenseitig Bücher. Nach der Kirchwerder Zeit aber trafen sich die Familien kaum noch. Zu einem engeren Kontakt kam es erst wieder, als Elfriede Stange an Ostern 1896 ihre Großmutter Charlotte Sonder, die als Witwe in Lübeck lebte, besuchte. Elfriede sollte ein Buch, das sich ihr Vater vor längerer Zeit von Johann Heinrich Dräger geliehen hatte, bei den Drägers in der Moislinger Allee zurückgeben. Bei dieser Gelegenheit lernten sich Bernhard und Elfriede kennen.40

Nach einer Anekdote, die Heinrich Dräger über das Zusammenkommen seiner Eltern später gern erzählte, sollen am nächsten Tag die Eltern Stange mit Tochter Elfriede mit der Kutsche nach Lübeck, und gleichzeitig Johann Heinrich Dräger mit Sohn Bernhard, ebenfalls mit der Kutsche, nach Bergedorf gefahren sein, um die Verlobung der jungen Menschen zu vereinbaren. Aber beide Parteien mussten feststellen, dass sie dieselbe Idee und sich verpasst hatten.41

Das junge Paar fand dann aber doch noch zueinander. Die beiden verbanden neben ihrer Liebe viele gemeinsame Interessen und ihre Herkunft aus derselben Region. Beide hatten auch ähnliche Lebenserfahrungen gemacht. Sie hatten früh ihre Mutter verloren und wurden in jungen Jahren in die väterliche Arbeitswelt einbezogen. Beide kamen aus bildungsnahen Elternhäusern, auch wenn Bernhard Drägers inzwischen arrivierte Familie ursprünglich dem Kleinbürgertum zuzurechnen war, wogegen Elfriede Stanges Familie über Generationen dem Bildungsbürgertum angehörte. Bernhard Dräger hatte in gewissem Sinne „nach oben“ geheiratet.42

Bernhard und Elfriede Dräger bezogen im April 1898 ein neu erbautes Haus in der Moislinger Allee 53a, das der Ehemann als Liebeserklärung an seine Frau „Villa Elfriede“ nannte. Das geräumige Haus mit Veranda, Balkon und großem Garten befand sich auf dem Firmengelände. Es war stilvoll mit teilweise antiken Erbstücken aus beiden Familien eingerichtet und befand sich technisch auf der Höhe der Zeit. So gab es einen Telefonanschluss und eine Zentralheizung.43

Das Wohnhaus befand sich direkt neben der neuen Fabrik, mit deren Bau im Frühjahr 1898 begonnen worden war, und zu der dann auch die Gießerei gehörte.44 In der „Villa Elfriede“ wurde an jenem denkwürdigen Tag der Gießerei-Einweihung am 2. Juli des Jahres 1898 der erste Sohn von Bernhard und Elfriede Dräger geboren: Otto Heinrich.

Unbeschwerte Kindheit

Einen Tag nach Heinrichs Geburt schrieben die Eltern an Bernhard Drägers Schwester Anna eine Postkarte, auf der es hieß: „Hurrah! Ein Sohn ist es! Wir gratulieren der neuen Tante“.45 Nach Bergedorf telegrafierten sie, um Elfriedes Vater und ihre Schwester Emma zu informieren. Emma war begeistert von der Geburt ihres Neffen und schrieb im Gratulationsbrief an die „lieben, lieben beiden“, Elfriede und Bernhard, dass die Nachricht von Heinrichs Geburt „die schönste, größte Freude“ sei, die sie „bis jetzt erlebt habe; wie bin ich froh und glücklich, daß ‚er‘ nun da ist.“ Das Kind war offenbar zu früh geboren worden. Darauf verweist Emmas Aussage, dass die Geburt, „eine noch ganz unerwartete Nachricht“ gewesen sei.46

Die Taufe fand am 14. August 1898, dem ersten Hochzeitstag der jungen Eltern, statt.Die Paten waren die beiden Großväter, sowie Bernhard Drägers Stiefmutter Tony. Zu Ehren der beiden Großväter erhielt das Kind den Namen Otto Heinrich. Sein Rufname war Heinrich.47

Heinrich verbrachte eine unbeschwerte Kindheit. Er war in eine wohlsituierte, kultivierte und in einem bürgerlichen Ambiente lebende Familie hineingeboren worden und wuchs mit den vielen Annehmlichkeiten eines gehobenen Lebensstils auf. Elfriede war sich bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit war und kein Anlass zu Hochmut sein durfte. Beide Eltern betrachteten eine gewisse Bescheidenheit und Demut als erstrebenswerte Tugenden, die sie ihren Kindern zu vermitteln suchten. Die Kinder sollten verinnerlichen, dass der Status von den Vorfahren hart erarbeitet worden war. Elfriede reflektierte in ihrem Tagebuch das Thema und zitierte ein Gedicht des Lyrikers Carl Busse, in dem es unter anderem heißt, dass man seine Herkunft „von unten her“ nicht vergessen solle, auch wenn man „zu Macht u. Glanz“ aufgestiegen sei.48

Die Eltern waren in ihren Erziehungsvorstellungen offen und idealistisch. Elfriede schrieb in ihr Tagebuch: „Du sollst deine Kinder ... nicht maltraitieren auch mit Deiner Liebe nicht; laß sie sich selber bauen, damit es ihnen wohl ergehe u. sie lang leben auf Erden und gut!“ Zwang betrachtete sie nicht als eine zielführende Erziehungsmaßnahme. Elfriede wollte vielmehr die freie Entfaltung des Kindes und seiner Begabungen unterstützen. Der Vater Bernhard Dräger dachte in diesem Punkt genauso, da er selbst in einem Elternhaus aufgewachsen war, in dem es seinem Vater wichtig gewesen war, dass sich der Sohn „voll und möglichst ungehemmt entwickeln“ konnte.49

Als Heinrich knapp ein Jahr alt war, wurde am 23. Juni 1899 seine Schwester Emma Pauline geboren. Ihr Rufname war Pauline. Elfriede beschrieb in ihrem Tagebuch die Entwicklung ihrer Kinder. Sie vermerkte unter anderem die ersten selbständigen Schritte Heinrichs, die er am 2. Oktober 1899 machte. Heinrich war 15 Monate alt. Ein Familienfoto aus dem Jahr 1900 zeigt den etwa zweijährigen Heinrich in einer Art Matrosenanzug, der quasi Standeskleidung der Kinder des gehobenen Bürgertums war.Dass er hier ein Röckchen trug, gründet in der Kindermode der Zeit – bis Anfang des 20. Jahrhunderts war es durchaus üblich, dass kleine Jungen ein Kleid oder einen Rock trugen. Während der Großvater Johann Heinrich die kleine Pauline auf dem Arm hält, ist der damals zweijährige Heinrich unter dem freundlichen Blick seines Vaters in das Spiel mit einem Stock vertieft.50

Der Teil Lübecks, in dem das Wohnhaus und die Fabrik der Drägers standen, hatte noch einen recht ländlichen Charakter, der durch das große Gartengrundstück, das Heinrichs Eltern mit seinen Großeltern teilten, unterstrichen wurde. Mutter Elfriede war froh, dass ihre Kinder in dieser ländlichen Idylle aufwuchsen.Sie konnten sich in dem großen Garten entfalten und austoben. Die Familie baute auch Obst und Gemüse an. Eltern, Großeltern und Kinder erlebten „dort manche frohe Stunde“. Unter einigen Nussbäumen gab es einen Pavillon, „wo Tony Dräger nachmittags Leibniz-Kekse und Schokoladenplätzchen verteilte und für die Erwachsenen Kaffee bereithielt“, so Elfriede.51

Heinrichs Vater Bernhard war ebenso davon überzeugt, dass ein Aufwachsen in ländlicher Umgebung einem Kind zuträglicher sei als ein Leben in der Stadt. So schrieb er später einmal auf einer USA-Reise angesichts der vom Gewühl der Menschen überfüllten Häuserschluchten: „Und die Kinder in der Stadt? Wie man die zu normalen Menschen machen soll, ist mir ein Rätsel; das weiss man hier offenbar auch nicht, daher die vielen Pensionen, wo die Kinder aufwachsen, weil im Stadtgetümmel kein Raum für sie ist.“52

Die Kinder der Familie Dräger wuchsen also behütet auf, wobei auch die Großeltern Dräger eine wichtige Rolle spielten. Zu Großvater Stange war die Verbindung aufgrund der räumlichen Entfernung dagegen nicht so eng, auch wenn er hin und wieder zu Besuch kam. 1901 erkrankte er schwer und starb im Januar 1902, als Heinrich erst dreieinhalb Jahre alt war.53

Bernhard Dräger war ein liebevoller Vater, der am Leben seiner Kinder regen Anteil nahm. Ein Foto von 1904 zeigt ihn zusammen mit Heinrich und Pauline. Heinrich schmiegt vertrauensvoll sein Köpfchen an den Arm des Vaters.54 Allzu oft konnte sich der Vater jedoch nicht mit seinen Kindern beschäftigen, da er durch seine Arbeit sehr eingespannt und oft auf Geschäftsreisen war.

Wenn der Vater verreist war, bedachte er seine Kinder schriftlich mit freundlichen Worten und Grüßen von unterwegs. Im April 1902 etwa musste er geschäftlich nach Berlin fahren, und er schrieb von dort eine Ansichtskarte, adressiert an „Klein Pauline und Klein Heinr. Dräger“. Die Karte zeigt nicht die üblichen Berliner Sehenswürdigkeiten wie die Siegessäule oder das Brandenburger Tor, sondern ein Foto der „Hochbahn-Untergrundbahn-Station Wittenberg Platz“. Der Vater schrieb: „Unter der Erde fährt hier eine Eisenbahn & damit ist euer Papa gefahren“. Eine weitere Karte aus Berlin zeigt das Gleisdreieck der elektrischen Hochbahn. Die Technikbegeisterung Bernhard Drägers ist auch hier unverkennbar, und es war ihm offenbar ein Bedürfnis, diese seinem Sohn zu vermitteln, indem er schrieb: „Mein kleiner Heinrich. So wie auf diesem Bild zu sehen, sind in Berlin die Eisenbahnen gebaut. Die Brücken sind so lang wie die Schienen u. Wagen. Pferde u. Menschen können überall darunter hindurchgehen. Möchtest du das mal sehen? Vielleicht bringe ich etwas mit, aber keine neue Eisenbahn.“55 Heinrich besaß wohl bereits eine Modelleisenbahn.

In ihrem Tagebuch vermerkte Elfriede nicht nur die körperlichen Entwicklungsschritte ihrer Kinder, sondern gab auch amüsante Anekdoten aus Kindermund wieder. Heinrich war ein wissbegieriges Kind und machte sich offenbar zu allem seine eigenen Gedanken. So fragte Heinrich einmal seine Mutter: „Mama, wieviel habt ihr dem Storch dafür bezahlt, daß er mich gebracht hat? Und wie konnte der Storch dann wissen, daß ihr Euch einen Jungen wünschtet, er konnte deine Sprache doch nicht verstehn?“ Auf eine Bemerkung seines Vaters Bernhard, dass die Villa Elfriede „auch zu einem Mietshaus hätte eingerichtet sein können“, sagte der damals sechsjährige Heinrich: „Dann wär ich aber nicht zu Euch gekommen.“ Ein anderes Mal fragte er seine Mutter: „Du Mama, sind Dichter Leute, die am Tage träumen?“56

Am 23. August 1904 bekamen Heinrich und Pauline einen Bruder, der auf den Namen Bernhard Hermann Walther getauft wurde. Der kleine Bernhard, wie sein Rufname war, hatte ein sonniges Gemüt – sein Vater erinnerte sich, dass sein jüngster Sohn „stets heiter und froh“ gewesen sei. Das Kind war seinen Eltern, genau wie die beiden anderen, „eine Freude“. Heinrich und Pauline waren begeistert von der Ankunft ihres Bruders, auch wenn Pauline sich eine Schwester gewünscht hatte. Heinrich dagegen fand laut Elfriedes Tagebuch „einen Bruder viel netter, mit dem kann man später so schön Streit machen.“57

Als Heinrich seinen Bruder das erste Mal zu Gesicht bekam, „betrachtete er den Kleinen lange, um schließlich in die Worte auszubrechen: ‚Den hatte ich mir eigentlich schöner gedacht‘. Trotzdem war sein Stolz auf den kleinen Bernhard u. seine Zärtlichkeit groß, er näherte sich ihm nur mit großer Zartheit u. spricht ihm beruhigend zu, wenn er schreit“, notierte die Mutter in ihrem Tagebuch. Dass sich Heinrich sehr über seinen Bruder freute, zeigt auch folgende, ebenfalls von seiner Mutter notierte Episode: „Bald nach der Geburt des kleinen Bruders wird Heinr. von seinem Onkel Walter gefragt, ob es nicht schlimm sei, daß der kleine Bernh. keine Zähne u. Haare“ habe. Darauf antwortete Heinrich: „das ist mir ganz einerlei, wenn er nur lebt.“58

Heinrich war in eine große Familie mit Großeltern, Onkeln und Tanten eingebunden. Besagter Onkel Walter war der Mann von Elfriede Drägers Schwester Emma. Der Kunstmaler Walter Gräfenhahn stammte aus Hamburg und war seit 1903 mit Emma Stange verheiratet. Er verstand sich sehr gut mit Heinrichs Vater, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband.59

Zwei Monate nach der Geburt von Bernhard junior, im Oktober 1904, erkrankten Heinrich und seine Schwester Pauline an den Masern. Sie litten beide an hohem Fieber und durften, wohl um eine Ansteckung des kleinen Bruders zu vermeiden, ihr Kinderzimmer nicht verlassen. Gepflegt wurden sie von ihrem Kindermädchen „Fräulein Henny“. Im wohlhabenden Bürgertum war es üblich, nach englischem Vorbild eine „Nanny“ zu beschäftigen, die die Mutter bei der Kinderbetreuung unterstützte. Während ihrer Quarantäne guckten Heinrich und Pauline „oft durch das Schlüsselloch“ und fragten immer nach ihrem Bruder.60

Das geräumige Kinderzimmer lag in der ersten Etage der Villa Elfriede neben dem Schlafzimmer der Eltern. Die Einrichtung des Elternhauses wirkt auf überlieferten Fotografien insgesamt nicht spektakulär oder besonders repräsentativ, sondern eher gemütlich. Zwar gab es Gemälde in kostbar wirkenden Rahmen, etwa über dem Sofa im Wohnzimmer, doch ansonsten dienten als Wandschmuck einfache Drucke. Im Speisezimmer hatte man eine Europakarte als Poster angebracht. Das Haus diente ganz offensichtlich vorrangig dem Familienleben. Anscheinend wurde auch ein kleines Haustier gehalten, wie ein Käfig auf einem Tisch im Speisezimmer vermuten lässt.61

Während andere Unternehmer dazu übergingen, ihre Häuser nicht mehr neben dem Fabrikgelände oder dem Fabrikgebäude, sondern in nobleren Vierteln zu bauen, hielten Heinrichs Vater und Großvater an ihren Wohnhäusern in unmittelbarer Nähe des Fabrikgeländes fest, das heißt an der Einheit von Wohnen und Arbeiten.62

Mit sechs Jahren schon war Heinrich häufig auf dem Fabrikgelände, das er durch den privaten Fabrikeingang leicht erreichen konnte. Für das Kind war es vermutlich ein höchst spannendes und abenteuerliches Terrain. Heinrich war somit früh mit den in der Fabrik arbeitenden Menschen und den täglichen Abläufen vertraut. Auch in die Werkstätten bekam er schon als Kind einen Einblick. Die Eltern hatten offenbar keine Bedenken, die Kinder auf dem Fabrikgelände herumtollen zu lassen. Auch durften sie mitunter bei physiologischen und technischen Versuchen anwesend sein. Frühe Fotos zeigen den kleinen Heinrich, wie er neugierig und aus sicherer Distanz Versuchsanordnungen seines Vaters zur Messung der Lungenkapazität betrachtet. Ein anderes Mal bestaunte er ein neues Projektionsversuchsmodell. Die Fotos zeigen den etwa sechsjährigen Heinrich, gekleidet in einen damals sowohl für Mädchen als auch für Jungen üblichen Spielkittel.63

Für Heinrich gehörte die Fabrikanlage ganz selbstverständlich zu seinem alltäglichen Umfeld. Die Arbeitswelten von Vater und Großvater waren stets gegenwärtig, und der Anblick der großen Fabrik, die Geräusche, Gerüche und die Betriebsamkeit auf dem Firmengelände waren ihm von Kindesbeinen an vertraut. Wohl deshalb hielt er das Fabrikgebäude mit dem hohen rauchenden Schlot auch auf einer Zeichnung fest, mit Wasserfarben ausgemalt. Darunter eine Anmerkung des stolzen Vaters: „Ganz selbst. Skizze von Heinr. Dräger am 14. April 1905, 6 ¾ Jahr.“64

In diesem Alter gelangen dem Jungen weitere detaillierte Kohle- oder Bleistiftzeichnungen, so etwa die eines Fuhrwagens samt dem Pferd und dem Peitsche schwingenden Fuhrmann. Die Bewegungsdynamik der Figuren ist gut wiedergegeben.65

Erste Schuljahre 1905/06

Ostern 1905 trat Heinrich Dräger in eine der Vorklassen des Lübecker Realgymnasiums Johanneum ein. Bei den Vorklassen handelte es sich um dreijährige Vorbereitungsanstalten für das Gymnasium. Sie waren für die bürgerlichen Kinder eine Alternative zur Volksschule. Während der Besuch der Volksschule kostenlos war, fielen bei den höheren Schulen Gebühren in Form von Schulgeld an.66

Im Gegensatz zu seinem Großvater, der keine höhere Schulbildung genossen hatte und seinem Vater, der zu Beginn ebenfalls „nur“ die Volksschule besucht hatte, besaß Heinrich also aufgrund des inzwischen erreichten Standes der Eltern bereits als Schulanfänger die Möglichkeit, auf eine weiterführende Schule zu gehen. Um 1900 besuchten etwa 90 Prozent der Kinder die Volksschule, 2 Prozent die Mittelschule und 8 Prozent eine höhere Schule.67

Ein Realgymnasium hatte gegenüber einem humanistischen Gymnasium einen stärkeren Praxisbezug. Mit der Schwerpunktsetzung auf Fremdsprachen, Erdkunde und Naturwissenschaften zielten Realgymnasien darauf, eine technische Führungsschicht heranzubilden, die der modernen Industriegesellschaft gewachsen war.68

Das Johanneum nahm 1905 insgesamt 208 Schüler in die Vorklassen auf.Sie waren auf verschiedene Gebäude verteilt: auf das Haupthaus an der Musterbahn und auf Zweigschulen in der Fleischhauerstraße. Ein neues Schulhaus befand sich im Bau und wurde ein Jahr später bezogen.69

Heinrichs Großvater und sein Vater unterstützten den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Schule, indem sie der Lehrmittelabteilung in Heinrichs erstem Schuljahr einen „Durchschnitt eines Verschlußventils für Sauerstoff-Flaschen“ und im nächsten Jahr einen „Stahlcylinder für Wasserstoff mit Verschlußventil“ schenkten. Auch in den Folgejahren erhielt die Schule immer wieder Spenden von den beiden Fabrikanten „zur Förderung der physikalischen Schülerübungen“. Dazu gehörten auch Geldzuwendungen.70

Heinrich war in der Vorklasse 3a bei Lehrer Trotz. Im ersten Schuljahr, das nach Ostern begann, lernten die Kinder Lesen und Buchstabieren, Schreiben mit dem Griffel und dem Bleistift, ab September mit der Feder. Mit zehn Wochenstunden machte dies den Hauptteil des Unterrichts aus. Sechs Stunden waren dem Rechnen gewidmet. Das Fach „Anschauung“ umfasste zwei Wochenstunden. Themen waren hier etwa „Die Beschäftigung der Menschen und das Leben der Tiere in Stadt und Dorf, Feld und Wald, Haus und Hof.“ Daneben wurden die Kinder noch in biblischer Geschichte, im Singen und Turnen unterrichtet.71

Ein Foto aus dem Jahr 1905 zeigt Heinrich, wie er mit seinem Schulranzen fröhlich durch das Gartentor stürmt. Er trägt eine Schuluniform mit Mütze, was damals für höhere Schulen üblich war.72

Heinrich war ein „artiger“ Schüler. Zumindest vermerkte er das auf seinem Wunschzettel an den Weihnachtsmann für Weihnachten 1905. Die Feiertage beschreibt Elfriede in ihrem Tagebuch. Die ganze Familie kam zusammen. Weitere Verwandte waren eingeladen, ebenso das Kindermädchen Henny. Nach der Bescherung an Heiligabend war ein Höhepunkt ein Kasperletheater, das Großvater Johann Heinrich und Tante Anna vorspielten. Der Tannenbaum war interessanterweise mit „Würstchen u. Zuckersachen“ und „Confect“ geschmückt. Der damals knapp 1 ½ jährige Bruder Bernhard kroch an einem der Weihnachtstage „ganz unter den Baum und knabberte leise ... die tief hängenden Confektstücke an. Erst durch sein befriedigtes ‚ab, ab‘ wurden wir auf seine Tätigkeit aufmerksam“, so Elfriede. Heinrich bekam zu Weihnachten unter anderem einen Spielkochherd und ein Puppenbett geschenkt, sowie von Fräulein Henny eine Puppe.73

Die in dieser Zeit entstehende Unterscheidung zwischen Jungen- und Mädchenspielzeug im Sinne geschlechtsspezifisch getrennter Sphären scheint in der Familie Dräger keine Rolle gespielt zu haben. Bald galten Puppen als reines Mädchenspielzeug, und für Knaben waren dann Modelleisenbahnen, aber auch militärische Spielzeuge wie Miniaturwaffen oder Zinn- und Bleisoldaten vorgesehen.74

Zum folgenden Weihnachtsfest 1906 wünschte sich Heinrich wieder Puppenzubehör, so eine Puppenküche und ein Puppenschlafzimmer. Weitere Wünsche erscheinen für einen achtjährigen Jungen ungewöhnlich: „Pflanzen Eine Tane, Fahnkräuter, Feilchen, Efeü, Wald-Rankengewäckse, & ... Blumen & Blumen die überwintern und welche die nicht überwintern.“75

Hier wird deutlich, dass Heinrich großes Interesse an Pflanzen hatte. Der gepflegte Blumengarten, der sein Elternhaus umgab, hat sicher zu dieser Neigung beigetragen. Der Junge orientierte sich ganz offensichtlich an der Gedankenwelt seiner Eltern, die beide große Natur-, Pflanzen- und Gartenfreunde waren. Sie hatten ein gefühlsbetontes, schwärmerisches Verhältnis zur Natur. Auch Heinrichs Stiefgroßmutter Tony liebte Gartenarbeit. Sie zeigte ihrem Enkel „schon in frühem Alter mancherlei Gartenarbeiten“, wie sich Heinrichs Mutter Elfriede erinnerte. Heinrich galt in seiner Familie jedenfalls als „Blumenfreund“, wie es sein Vater im September 1906 auf einer Postkarte aus Frankfurt am Main ausdrückte, die er seinem Sohn als „Blumengruß“ sandte. Die Karte zeigt das mit einer Fülle an blühenden Pflanzen bestückte „Pflanzenschauhaus No. 3“ des Frankfurter Palmengartens.76

Sommerferien auf dem Priwall

Der Naturliebe Heinrichs entsprach das Ferienziel der Familie Dräger jener Jahre: der Priwall, eine etwa drei Kilometer lange Halbinsel an der Travemündung. Die Eltern wählten diese eher verschlafene Gegend als Ferienort, und nicht etwa Travemünde, wo die „Herrschaften“ und „ersten Familien“ ihre Sommer mit Badekuren und zahlreichen Vergnügungen verbrachten. Die Drägers strebten weder danach, „in der Vorderreihe in Travemünde“ zu wohnen, noch im Kurhaus, wo die mondäne Welt abstieg, sondern sie hatten sich für die großen Ferien eine Wohnung im Parterre eines Hauses auf dem Priwall gemietet. Die Mutter versprach sich vom Aufenthalt eine „Abhärtung und Kräftigung“ der Kinder. Da die Wohnung bis auf Betten und Schränke leer war, musste man alles, „was für Küche und Kinder nötig war, mitbringen.“ Jedes Jahr wurden daher Küchengeräte, Kleidung und Spielzeug mit Hilfe eines Pferdefuhrwerks, das ein benachbarter Fuhrmann lenkte, ins Feriendomizil geschafft. Das Ausladen des Transportwagens war jedes Mal ein fröhlicher Augenblick für die Kinder, erinnerte sich Mutter Elfriede. Heinrich und seine Schwester trugen ihre Spielsachen vom Wagen ins Haus: „Da waren Schiffchen, die wir beim Baden schwimmen lassen konnten, Reifen zum Spiel auf der Wiese, kleine Zutaten, um ein Zelt aufzubauen; kurz und gut, alles, was Kinder beim unbeschwerten Spiel erfreuen konnte“.77

Touristisch war der Priwall noch nicht erschlossen. Elfriede und die Kinder „waren fast die einzigen Menschen auf dem langen, langen Strandende zwischen der kleinen Bootsfähre beim Leuchtturm und der Grenze des Gutes Rosenhagen in Mecklenburg.“ Vielleicht kam manchmal „ein junger Schiffer oder Fischer vorbei, der seine Netze auswarf, zum Trocknen aufhängte oder am Strand ausbreitete, aber sonst war keine Menschenseele und auch keine Spur einer Behausung oder Unterkunft auf dieser langen Strecke zu sehen“.78

Die Familie verbrachte hier häufig die Sommerferien „in größter Ungezwungenheit und Behaglichkeit“, wobei es für die Kinder besonders verlockend war, „daß sie gleich neben unserer Wohnung ein großes Gelände hatten“, auf dem sie „nach Herzenslust spielen, bauen und Höhlen graben konnten, worin sie kleine Bänke einrichteten und sich mit einem Butterbrot zum Frühstück zurückzogen.“79

Die Mutter war auf dem Priwall unter der Woche meistens allein mit den Kindern, weil der Vater geschäftlich zu tun hatte. Ab und an fuhr Bernhard Dräger nachmittags nach Travemünde, um auf seinem Segelboot, das dort im Hafen lag, eine Ausfahrt zu machen. Nach seinem Segeltörn kam er auf den Priwall und aß mit der Familie zu Abend.80

Bernhard Dräger war Besitzer einer „Segel-Lustyacht“, wie sie genannt wurde und die auf der Werft von J. Schlichting in Travemünde gebaut worden war. Er taufte die Yacht aus Zuneigung zu seiner Frau auf den Namen „Elfriede“. Manchmal durften auch die Kinder mit dem Vater auf der Yacht mitfahren. Ein besonderer Höhepunkt war eine solche Fahrt zur Zeit der Kieler Woche, wenn „man aus der Ferne den wettfahrenden Yachten zusehen konnte“, erinnerte sich Elfriede. Die Segelregatta Kieler Woche geht auf die 1880er Jahre zurück.81

Der Vater brachte gelegentlich Gäste mit auf den Priwall, wie etwa Dr. Ernst Silberstein, ein Geschäftsfreund aus Berlin. Ernst Silberstein, der jüdischer Herkunft war und sich später Silten nannte, führte in Berlin die „Kaiser-Friedrich-Apotheke“. Er vertrieb für das Drägerwerk medizinisches Gerät zur Sauerstofftherapie.82 Auch Verwandte und Freunde aus Lübeck mit ihren Kindern kamen hin und wieder zu Besuch. Es ging wohl stets lebendig zu. Die Ferien auf dem Priwall waren für die Kinder ein einziges großes Abenteuer. An windstillen Tagen vergnügten sie sich mit einem Paddelboot. Heinrich war hier offenbar besonders wagemutig. Einmal lud er seinen kleinen Bruder Bernhard „zu einer großen ,Sonderfahrt‘ an die Mecklenburger Küste“ ein, „wo die beiden an einer recht breiten Stelle übersetzten“. Allerdings konnte Bernhard noch gar nicht schwimmen, „und das Paddelboot war durchaus nicht seetüchtig“, wie sich die Mutter rückblickend mit Sorge erinnerte.83

Heinrich fiel der Abschied vom Priwall am Ende der Ferien jedes Mal sehr schwer. Er liebte die Pflanzen und die Natur. Der Junge hielt vieles, was er dort sah, später in „Gedächtniszeichnungen“ fest. Auch in der Schule wählte er im Zeichenunterricht häufig Motive vom Priwall. Welch wichtigen Stellenwert das Zeichnen für Heinrich während seiner Kindheit hatte, geht auch aus einer Bemerkung aus späteren Jahren hervor, als er schrieb, dass seine Schülerzeichnungen in seinem „früheren Leben ... Merkpunkte“ für ihn gewesen seien.84

Neben den Ferien auf dem Priwall gab es immer wieder kleinere Ausflüge an verschiedene Orte der Region. So machte der achtjährige Heinrich im Sommer 1906 mit einem Teil der Familie eine Autofahrt durch Schleswig-Holstein. Unter der Überschrift „Meine erste Reise“ hielt der Junge das besondere Erlebnis in einem Aufsatz fest, allerdings erst im Dezember 1906, als er wegen einer Erkältung der Schule fernbleiben musste. An der Fahrt nahmen neben Heinrich selbst sein Vater, sein Großvater Johann Heinrich, seine Tante Anna und der Chauffeur Herr Plath teil. Man fuhr über Schwartau, Plön, Kiel, Eckernförde, Schleswig, Husum, Dagebüll, Pinneberg und Segeberg zurück nach Lübeck. Heinrich führte in Schönschrift die einzelnen Stationen der Reise genau auf, auch wo man gegessen und übernachtet sowie was man besichtigt hatte.85

Vater Bernhard und Großvater Johann Heinrich waren beide begeisterte Autofahrer und hatten sich bereits um 1905 in Lübeck ein Automobil angeschafft. Der Besitz eines Kraftfahrzeugs war damals noch ein teures Privileg. Auf den schleswig-holsteinischen Straßen erschienen erst ab 1905 Automobile, während in Berlin das erste Privatauto schon 1892 eine Zulassung erhalten hatte. Das Auto der Drägers war auffällig leuchtend rot lackiert. Ein Foto zeigt Vater und Großvater neben dem Automobil stehend. Das Verdeck ist geöffnet. Anna Dräger ist auf der Rückbank zu sehen, während Heinrich stolz am Steuer sitzt. Wahrscheinlich wurde das Foto anlässlich der Rundreise durch Schleswig-Holstein im Juli 1906 gemacht, an der auch der kleine Heinrich teilnahm.86

Erziehungsgrundsätze und Zukunftsplanung

Wenn der Vater verreist war, vermisste Heinrich ihn sehr. Als knapp Sechsjähriger sagte er zu seiner Mutter: „Du Mama, wenn Papa was anderes werden müßte als Fabrikant, wollte ich, er würde Laternenzünder, dann wäre er den ganzen Tag bei uns zu Hause.“87

Ende August 1907 reiste Bernhard Dräger für mehrere Wochen geschäftlich in die USA. Von dieser Reise schrieb er viele Karten und Briefe an seine Kinder, vor allem an seinen ältesten Sohn Heinrich.88 Die Briefe werfen ein interessantes Licht auf die Erwartungen, die der Vater an Verhalten und Entwicklung seiner beiden Söhne hatte.

Von seinem Besuch der Niagarafälle, einem schon damals beliebten Ausflugsziel, berichtete er ausführlich. Interessant ist, dass er das weniger aus touristischer Sicht tat, also ein beeindruckendes Naturschauspiel beschrieb, sondern er erläuterte, wozu sich der Mensch die imposanten Wasserfälle technisch nutzbar machte. Bernhard erzählte, dass „etwa 300–400.000 Pferdestärken erzeugt werden“. Er schrieb von einem „Powerhaus von gewaltiger Größe und 37 m Tiefe“, das er gesehen hatte und wovon er Heinrich später mehr erzählen wollte. Für den Vater war es selbstverständlich, dass seine Söhne auch einmal Unternehmer werden würden, was aus folgender Passage deutlich wird: „Ob Du später einmal, wenn Du groß bist, einen Teil der Niagara Kraft nutzen wirst? Einen Platz habe ich mir für Deine zukünftige Fabrik schon ausgesucht, wenn er dann noch vorhanden ist.“89

Das passte insofern, als Heinrich sich schon als „Platzhalter“ seines Unternehmervaters fühlte. So heißt es in einem der Briefe, die der Sohn in die USA sandte: „Diesen Brief habe ich im Kontor auf deinem Platz geschrieben“.90

Im Brief, in welchem Bernhard die Niagarafälle beschrieb, betonte er, dass er auf seiner Reise „durch die vielen amerikanischen Städte“ auch ermitteln wollte, „welche Aussichten hier für meine Söhne, für dich mein Heinrich, und für Bernhard, vorhanden sind.“ Das Umherreisen bedürfe, um es „mit Erfolg und Genuß zu können“, folgender drei Dinge: „Zunächst Geld, viel Geld, und dann muß man etwas können, mehr können als die Amerikaner, um Nutzen aus der Reise zu machen, und zuletzt, und das ist das Wichtigste: Sprechen muß man können, fließend in verständlichem Englisch“. Der Vater schilderte, wie er selbst mit Hilfe eines Studenten englisch „sprechen und hören übte.“ Fazit seiner Reiseerfahrungen: „Nach meinem Latein oder Griechisch hat mich niemand gefragt und das ist es, was ich Dir sagen wollte: Die wahre Bildung, die nützlich im Leben ist, ist die fertige lebendige Sprache und das Wissen und Können auf Gebieten, die Geld einbringen. Das sollte dir bei dem, was Du zu lernen hast, immer entscheidend sein, besonders wenn Du erst größer bist und das, was ich gesagt habe besser verstehst.“91

Bernhard betrachtete Bildung hauptsächlich unter Nützlichkeitsaspekten und nicht im bildungsbürgerlichen Sinne als Selbstzweck. Diese Sicht beruhte wohl auf der kleinbürgerlichen Herkunft der Familie, die sich ihre Stellung aus bescheidenen Anfängen heraus hatte erarbeiten müssen. Durch Technikverständnis, Erfindergeist und Fleiß waren die Drägers aufgestiegen.92