Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

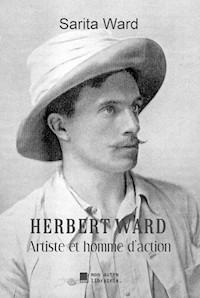

Sarita Stanford (1860-1944) était la fille aînée du millionnaire anglo-américain Charles-Henry Stanford qui, après avoir fait fortune en Argentine, faillit ruiner la Barings Bank dans le krach de 1890. Elle rencontra Herbert Ward sur un paquebot faisant route vers New York. L'attirance fut immédiate et réciproque, et quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Les 30 années qui suivirent, elle les consacra à être Madame Ward. Elle nous présente ici la biographie tendre et discrète d'un mari aimé et admiré. (Édition annoté)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Herbert Ward

Artiste et homme d’action

Sarita Ward

Édition annotée

Fait par Mon Autre Librairie

À partir de l’édition de la Revue Mondiale,

Paris, 1931

https://monautrelibrairie.com

__________

© 2021, Mon Autre Librairie

ISBN : 978-2-38371-016-5

Table des matières

Préface

Première partie

Les années vagabondes

Prélude

Nouvelle-Zélande et Australie - 1878-1882

Bornéo, 1882-1883

Le cottage à Hamptstead, 1883-1884

Deuxième partie

L’Afrique

L’État libre du Congo et la Sanford Exploring Company, 1884-1887

L’Expédition au secours d’Emin Pacha, 1887

Yambuya Camp, 1887-1888

Ordres de marche, 1888

La tragédie de l’arrière-garde

Le dernier voyage en canot

Troisième partie

Achèvement

Le retour dans la patrie, 1889-1890

Les années d’essai, 1890-1900

L’œuvre de la vie, 1900-1910

Souvenirs

Quatrième partie

La guerre – Rolleboise 1914-1915

Dans les Vosges, 1915

Les télégrammes – Les nouvelles de mort, 1915-1916

Conférences en Amérique et en Angleterre, 1916-1917

En France, avec la Croix-Rouge, 1918

Avec la Croix-Rouge de France dans le Nord, 1918-1919

La dernière étape, 1919

« La main dans la main durant une heure, je fus assis près de toi dans le grand Jardin du Temps ».

À nos petits-enfants.

Préface

On a dit que personne n’a jamais écrit sa propre biographie sans omettre les neuf dixièmes des plus importants documents. En achevant cet ouvrage rédigé avec le seul amour de la tâche à accomplir, il me semble que j’ai dit bien peu, qu’il y avait beaucoup de choses encore à rapporter que j’aurais dû peut-être noter et préciser. Au lieu d’un portrait accompli, j’ai seulement esquissé le cadre d’une vie magnifique, si pleine et si parfaitement achevée.

En m’efforçant à la loyale simplicité qui fait la note dominante du caractère de l’auteur du journal et des lettres publiés dans ce livre, je suis restée sous l’influence d’une remarque faite par Lord Morley. Comme on lui demandait de quelle manière quelqu’un pouvait espérer reconstruire un homme, devant nous, il répondit :

– Cela est impossible ; mais quelquefois vous pouvez amener un homme à se reconstruire de lui-même.

C’est là ce que j’ai essayé de faire.

« Si j’ai réussi comme il convient, c’est ce que j’ai désiré ; si ce fut de façon médiocre et chétive, j’ai fait, du moins, tout ce qui était dans mes moyens. »

Première partie

Les années vagabondes

Prélude

À l’aube d’un gris et maussade jour de janvier, dans une paisible petite demeure du XVIIIe siècle, aux environs de Manchester square, à Londres, un petit garçon aux cheveux blonds ouvrit pour la première fois à la lumière des yeux bleus attentifs sur le monde qui l’entourait.

C’était un robuste bébé qu’Herbert Ward, marchant à l’âge de dix mois, facilement, tout seul. Son petit corps solide et bien formé promettait déjà ce physique admirable, cette résistante constitution qui l’accompagna à travers les dures épreuves, les fièvres, les épidémies sous les climats tropicaux, durant sa jeunesse et sa première maturité, le préservant miraculeusement pour la tâche de sa vie.

Il était né avec l’héritage d’une santé radieuse, d’une force robuste et d’une belle apparence, dues à sa mère, Georgina Butt, une beauté, qui transmit aussi à son petit garçon le sain bon sens qui la distinguait, son adroite habileté, sa nature généreuse et liante. Il tenait d’elle toutes les qualités d’un tempérament d’artiste, mélangées d’une forte note de tristesse héritée de son père, Edwin Ward, un naturaliste distingué et sculpteur de talent. De son grand-père, Henry Ward, également un naturaliste éminent, qui fut durant des années le compagnon de voyage d’Audubon, l’enfant tenait sa gentillesse de caractère, son amour de la nature et sa remarquable intelligence.

Une première enfance passée dans l’heureuse liberté d’une vie en pleine campagne, chez ses grands-parents maternels dont il garda toujours les plus tendres souvenirs, fut suivie d’autres années d’enfance solitaire et quelque peu négligée, alors qu’il vivait à York House, dans Avenue Road, à St. John’s Wood, son père jetant les fondements d’une fortune et sa mère absorbée par la direction de la nursery d’une jeune famille. Deux enfants étant décédés dans les cinq années qui séparaient l’aîné des garçons de son unique sœur, la dévotion de la mère s’était centralisée sur sa fille et ses plus jeunes garçons, en sorte qu’Herbert fut abandonné à ses pensées et à ses rêves, débrouillant tout seul les problèmes de sa petite vie, sensitif, timide, réticent et à l’écart.

Je me le représente alors, un petit bonhomme aux cheveux clairs, se glissant à la dérobée hors de la maison dans l’Avenue Road, un matin ensoleillé d’été, courant avec son filet à papillons à travers les terrains et les fossés de ce qui forme aujourd’hui les environs de Finchley Road, « Heureux dans la joie de sa jeunesse, à la vue des collines, des bois et des rivières, ce qui est la joie de Dieu. »

Je le vois, un bambin de neuf ans, par un froid matin d’hiver, sur le canal gelé de Regent’s Park, se réjouissant d’une paire de patins neufs achetés avec l’épargne de ses menues économies. Tout à coup, la glace se rompt, une petite fille tombe à l’eau ; dans un instant il est là pour lui venir en aide, et bien qu’entraîné lui-même dans l’eau, il réussit à la soutenir à l’air jusqu’à ce que le secours arrive. Dans l’émotion du sauvetage de la petite fille, personne ne prête attention à un jeune garçon qui se hisse, tout seul, hors de l’eau glacée. Trempé et frissonnant, un des patins étant glissé au fond du canal, les doigts trop engourdis pour détacher l’autre, il finit par réintégrer le home paternel. Il y est reçu par la verte réprimande d’une servante en colère qui lui arrache brusquement ses vêtements pour le mettre au lit en lui témoignant si peu de sympathie qu’il ne confie à personne, même pas à sa mère, durant les jours de fièvre de la bronchite qui s’ensuit, qu’il a sauvé une petite fille de la noyade mortelle,

Je le vois encore, jeune écolier jouant au football, n’hésitant jamais à se jeter de front contre des garçons trop grands pour qu’il les arrête autrement.

Je le vois, un vigoureux petit compagnon de douze à treize ans, se suspendant et se hissant à l’aide d’une corde, sur les rochers crayeux à pic de la côte de Kent, à la recherche de nids de mouettes, ou bien errant solitaire, sur les dunes fouettées du vent, jetant des regards d’envie sur la mer et rêvant au grand pays des aventures.

Je le vois, un garçon large d’épaules, à la tournure décidée, avec des yeux bleus au regard franc, un peu farouche et réservé de manières, n’obtenant aucune récompense à l’école sauf en gymnastique et en dessin. Et je le vois, aussi, révolté devant l’obstination d’un père qui refuse de reconnaître l’indéniable talent inné de son fils, déjà remarqué pourtant par l’artiste bien connu Seymour Lucas, membre de l’Académie royale.

Je le vois, jeune homme seul, sans le sou, en pays lointain, déambulant par les rues d’Auckland à la recherche d’un travail, partant au travers des Montagnes Bleues d’Australie, se frayant son chemin avec un cœur vaillant et des bras solides à travers la plus sauvage vie coloniale, se gagnant la bienveillance et la confiance de ceux qu’il rencontre en chemin, pour sa droiture et son bon cœur envers ses compagnons, se maintenant au-dessus et à l’écart des bassesses du monde par le raffinement inné et instinctif de sa nature qui le fait traverser sain et sauf le tourbillon de la vie.

Je le vois, à la veillée nocturne, dans une hutte à peine éclairée, bien loin au cœur de l’épaisse forêt africaine, penché avec une tendresse maternelle sur un camarade mourant, le soutenant dans ses bras, et dans les moments de pause, écrivant à la lueur tremblante du feu de camp le récit détaillé de ces heures pour l’envoyer là-bas, à la femme de celui dont les moments étaient comptés.

Je le vois aux jours de sa pleine maturité, de sa pleine force et de ses succès, recevant avec une modestie caractéristique les médailles qui lui étaient attribuées pour ses sculptures par le Salon des Artistes français, et la Croix de la Légion d’Honneur conférée par le Gouvernement français en récompense de ses années de travail patient et diligent pour fixer dans le bronze la vie et l’âme des indigènes africains.

Je le vois, pendant la Grande Guerre, donnant son temps, ses forces, son cœur, et toute sa personne, allant bravement de l’avant, malgré les suites d’une blessure reçue en service dans les Vosges, en accompagnant un convoi de l’Ambulance anglaise.

Je le vois, « cité dans les rapports », recevant du général Pouydraguin, avec une dignité modeste, la croix de guerre, décernée pour avoir évacué les blessés sous le bombardement des routes.

Je le vois, au début de 1916, sa santé brisée par les efforts de la guerre, courbé par le chagrin de la mort de son fils aîné, tué à Neuve-Chapelle, rongé par l’anxiété au sujet d’un autre fils blessé et prisonnier, et cependant rassemblant vaillamment ses forces défaillantes pour parler de la France. Dans les grands centres des États-Unis il haranguait les foules, de la plate-forme des orateurs, gagnant, forçant, par sa dramatique éloquence et le profond sérieux de sa conviction, une sympathie toujours plus grande pour la France et une compréhension plus profonde de la réalité de la guerre.

Je le vois durant les dernières semaines de sa vie, semaines de souffrances patiemment supportées, alors qu’il ne pouvait plus quitter le balcon de sa chambre à Rolleboise, nourrissant les oiseaux des bois des miettes de son assiette, avec la même délicate et compréhensive attention, qui ne lui gagnait pas seulement la confiance des oiseaux et des animaux, mais le cœur de toute créature humaine qui sincèrement le regardait dans les yeux.

Et je vois le nom de Herbert Ward, qui n’obtint jamais un prix à Mill Hill School, en tête de la liste des noms sur la porte d’honneur, mémorial de l’École à ceux de ses fils qui ont perdu la vie dans la Grande Guerre.

Nouvelle-Zélande et Australie - 1878-1882

Par un froid et brumeux matin d’octobre 1878, le JamesWishart, un trois-mâts anglais de 700 tonneaux, se frayant un passage loin des tristes docks de Gravesend, descendait lentement la Tamise, faisant route pour Auckland, en Nouvelle-Zélande. Au milieu d’une foule d’émigrants à l’aspect minable, entassés sur le grand pont, se tenait Herbert Ward, un gamin de quinze ans à peine, au visage plus triste et durci que ne le comporte cet âge, sifflotant doucement tout en essuyant furtivement des larmes qui voulaient toujours revenir. Il ne ressentait aucune gaieté à être libre, en descendant cette rivière, dans des conditions déprimantes, et réalisant, comme il le faisait, la désapprobation de ses parents et amis, car il avait une nature sensible, et il chérissait sa mère. Je crois qu’elle n’a jamais connu la réelle, la profonde, la constante affection qu’il avait pour elle, et qui se cachait derrière une pudeur due à son extrême sensibilité. Plus il sentait la désapprobation de sa mère, plus il se confinait dans le domaine caché de ses pensées, et plus il avait conscience du manque de confiance de son père envers lui, plus il ressentait l’injustice et la sévérité paternelle.

Il semble incompréhensible qu’Edwin Ward, avec son instinct inné pour l’art et son grand talent de sculpteur, n’ait pas compris la nature de son fils et sympathisé avec lui. Je suis convaincue que le caractère irritable et triste d’Edwin Ward, qui assombrissait la vie de sa famille, provenait de ce qu’il ne comprenait pas sa propre nature, qu’il ne réalisait pas que lui-même était dans une fausse voie – d’où son mécontentement, son impatience agitée, se transportant avec sa famille de la ville à la campagne, de la campagne à la mer, et finalement en Californie, où l’attendait un désastre. S’il eût consacré son temps et son énergie à son indéniable don pour la sculpture, au lieu de courir après une fortune qu’il alla perdre ensuite au pays de la spéculation, la Californie, il ne serait pas mort au loin, en homme déçu et fini.

Les années d’école d’Herbert n’avaient pas été heureuses. Il ne « marque » pas à Mill Hill School. Bien que vif et intelligent, avec un cerveau très réceptif et une force de pensée au-dessus de son âge, il ne put se rendre maître des mathématiques et il vaut mieux oublier ses examens ; les seuls prix qu’il reçut furent en dessin et en gymnastique.

Il y eut de nombreuses conférences entre le père et la mère, et de vives discussions entre père et fils, pour ce qui concernait l’avenir, jusqu’à ce qu’un beau jour le garçon, ne pouvant plus à la fin supporter les remontrances paternelles, et l’incompréhension totale, fit une audacieuse demande d’avoir sa liberté, et obtint finalement un acquiescement à contrecœur à lui permettre de courir sa chance et de se frayer son chemin dans la vie.

C’est ainsi que Mill Hill School ne le revit plus, et l’oublia pour un temps. Mais aujourd’hui, l’une de ses statues de bronze, récompensée par la médaille d’or au Salon de Paris, est à la place d’honneur dans la grande entrée du hall de l’école, témoignage muet, mais éloquent de sa « réussite ». Et les écoliers de Mill Hill ont, depuis, écouté avec une attention ravie ses lectures sur ses expériences en Afrique, et avec les armées françaises durant la guerre.

***

Peu après l’arrivée d’Herbert à Auckland, une malheureuse chance le fit se joindre à une bande d’aventuriers qui l’abusèrent avec de mirifiques descriptions d’une Expédition le long de la côte, et spéculant sur sa crédulité et son inexpérience, réussirent à s’approprier les soixante livres sterling que lui avait remis son père. Un naufrage subséquent le priva du reste de ses ressources personnelles.

Nullement démonté par ces mésaventures, et avec l’aide d’un modeste prêt de l’un de ses compagnons de voyage sur le JamesWishart, prêt qu’il remboursa en peu de mois, il se remit bravement en route. Après avoir erré vainement pendant des jours, dans les rues inhospitalières d’Auckland, à la recherche de quelque travail, il se lança dans l’intérieur des terres, vagabondant vers le nord, à travers les champs d’exploitation de la Kauri-gomme.

Il y traça son chemin, comme il le fit à travers la vie. Prêt à mettre la main à tout travail, défrichement, transport de marchandises, réparation des toiles, il trouve des amis, de la nourriture, un abri, et une réelle cordialité de cœur même dans ce milieu de rudes pionniers. La même souplesse de tempérament, la même capacité de faire bien toutes choses, qui lui assure plus tard le succès dans la vie, réussirent à lui faire traverser heureusement ces années de troubles, tandis qu’une protection spéciale de la Providence semblait veiller sur lui et le remettre toujours sur pied.

À une époque il passa presque une année entière au milieu des Maoris de la Nouvelle-Zélande. Ayant échangé le serment Maori pour être désormais un des leurs et partager leur sort, il vécut de leur vie durant des mois, chassant, pêchant avec eux, partageant leur nourriture de racines de fougères et de poissons. Il apprit à pagayer sur les canoës maoris, à monter leurs chevaux à poil à travers la jungle, et à exécuter assez passablement leur danse de guerre. Il apprît à jeûner, à se passer de sommeil durant les marches, comme un vrai Maori et à s’approprier, avec le don de la jeunesse, quelque peu leur langage.

Dans une conférence faite à l’âge de dix-neuf ans, à Shortlands, avec le décor de quelques trophées qu’il avait rapportés avec lui, il raconte l’histoire de ses aventures parmi les indigènes Maoris, avec une simplicité enfantine et un humour qui captivèrent son auditoire.

… D’aussi loin qu’il me souvient, j’ai toujours ressenti un grand désir de voyager, et quand je quittai l’école, je réussis à convaincre mes parents de donner leur consentement à mon départ. La Nouvelle-Zélande fut choisie comme une contrée propre à apaiser mon humeur vagabonde. On prophétisa mon retour avant six mois.

Le voyage, pour ainsi dire sans incident, me prit cent jours.

En débarquant à Auckland, je me sentis évidemment un peu solitaire, n’ayant que quinze ans, et me trouvant à un millier de milles de tous mes amis. Ce sentiment, pourtant, se dissipa vite, et je me retrouvai aussi fier qu’un paon à l’idée d’être mon seul maître.

Je restai une quinzaine à Auckland, puis me rendis à Port Chalmers, 1100 milles vers le sud. Je visitai Dunedin et plusieurs des districts environnants.

En quittant Oamaru, nous fûmes pris dans une tempête soudaine, qui arracha les mâts de notre petite chaloupe et nous causa grand dommage. Trois jours après que la tempête eut cédé, nous réussîmes à regagner Oamaru.

Peu après mon retour à Auckland, je pris passage sur le Saucy Kate, un schooner chargé pour Levuku, Suva et autres îles de l’archipel Fidji.

Après quelques heures de navigation à voile, la brise fraîchit subitement, emportant toutes nos voiles avant que nous ayons pu les carguer, et nous fûmes drossés sous le vent, à la dérive, contre de dangereux récifs, connus sous le nom indigène de « Hakara ». À peine avions-nous réussi à y prendre pied que notre vieux bateau (assuré pour une forte somme, d’ailleurs) fut démoli comme une simple boîte de carton.

Au lever du jour, le temps était de nouveau calme, et l’ardeur du soleil redoublait. Nous nous trouvions littéralement sans vêtements, sans nourriture, sans eau, sur cet îlot. Nous avions la peau crevassée et saignante, étant meurtris par les dentelures des coraux et les arêtes aiguës des rochers. Nous nous mîmes vainement à la recherche de coquillages, et je pense que mon noble auditoire comprendra que nous ne nous arrêtâmes pas à considérer si c’était, ou non, la saison des huîtres. En tout cas elles ne se trouvèrent pas de saison pour nous.

Nous passâmes trois jours sur ces rochers, dans une agonie de soif indicible. Le souvenir de ces moments-là me hantera éternellement. Au moment où nous sentions arrivé l’instant de nous faire les derniers adieux, nous fûmes aperçus et secourus par un groupe d’indigènes fidjiens, qui n’étaient heureusement pas de la religion anthropophagique, et nous fûmes emmenés jusqu’à Levuku. Là, un missionnaire – je crois bien qu’il s’appelait M. Jeffery – nous traita très cordialement, nous donnant tous les vêtements dont il pouvait se priver, et nous embarqua sur un cargo, qui allait à Kaipara.

En débarquant à Auckland nous présentions le spectacle le plus burlesque, drapés que nous étions dans un mélange d’habits marins et ecclésiastiques. Pour ma part, j’étais affublé d’une longue redingote, d’une paire de pantoufles et d’un gilet ; d’autres de mes compagnons, plus fortunés, avaient pantalons et chemises.

C’est à cette époque mémorable de mes voyages que je rencontrai un jeune Irlandais, qui comme moi préférait une vie vagabonde à l’existence civilisée quotidienne.

Par suite du naufrage j’avais perdu presque tout mon avoir : argent, habits, etc. Mon nouvel ami ne possédait pas beaucoup plus de ces commodités ; étant ainsi égaux en fait de biens terrestres, nous décidâmes, en conséquence, de nous associer sous le principe de la responsabilité limitée.

Nous tombâmes d’accord que les régions du Nord étaient indiquées pour nous, dans les circonstances actuelles. Nous nous mîmes donc en route, avec pour tout bagage à peine une couverture, plus un vilebrequin, trouvés sur la jetée. Nous allâmes ainsi, comme des chemineaux, jour après jour, nous confiant à la chance pour notre nourriture, et la chance n’était pas toujours charitable. Nous vivions parfois d’air, parfois de nekau, notre principale subsistance, qui exige une mastication pire que la gomme élastique. On le trouve au sommet de l’arbre de ce nom, dont le feuillage sert aux indigènes pour bâtir leurs huttes. À l’occasion, nous fabriquions un piège à sangliers, en choisissant une place de terrain meuble, où nous creusions une fosse recouverte ensuite de feuillage et de racines de fougères. La bête sans méfiance s’aventurait vers ces reliefs, tombait dans le piège, et il ne s’écoulait pas longtemps avant que nous ayons mis griller au feu deux belles côtelettes de porc. Nous n’étions pas en mesure de les préparer « à la mode », mais nous pouvions satisfaire notre faim. Ne laissant jamais le temps suffisant à nos côtelettes pour être assez cuites, vu notre faim vorace, elles étaient invariablement crues à l’intérieur, tandis que l’extérieur était brûlé, et noir au point de ressembler à du cuir de bottes comme aspect et coriacité.

En voyageant de cette façon environ trois semaines, dormant à la belle étoile, souvent sous la pluie, sans protection que notre chétive couverture, tordant nos habits trempés avant de repartir le matin, nous couvrîmes une distance de plus de 200 milles à travers la partie la plus sauvage de la Nouvelle-Zélande, ce qui n’est pas peu dire. Souvent nous eûmes à traverser à la nage une rivière deux à trois fois sur l’espace d’un mille, et à nous frayer un passage au travers des forêts épaisses.

À la longue, mon ami se dégoûta de la chose, et voyant qu’il n’y avait rien à gagner en continuant, il voulut s’en retourner ; nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous à environ un an de là, à Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, et je continuai seul ma route.

Peu de temps après, un beau soir, tandis que je pataugeais au travers d’un large marais, je m’arrêtai, effrayé, à la vue d’un rassemblement d’environ quarante Maoris – hommes, femmes et enfants.

En m’apercevant, ils se précipitèrent jusqu’au bord du marais, me faisant signe d’avancer vers eux. Je ne pus faire autrement, étant trop fatigué pour tenter une retraite, et en restant où j’étais, je me serais simplement enlisé dans la vase. J’avançai donc et me tins devant eux, très peu rassuré sur leur réception.

Le plus ancien de la tribu s’avança alors, et me dit, en mauvais anglais (je n’oublierai jamais ma surprise) :

– J’ai été, autrefois, avec l’homme blanc.

Après ce discours impressionnant, il conduisit la marche jusqu’au sommet d’une colline voisine. On enleva mes habits de mes membres endoloris, on alluma un feu, et j’éprouvai l’humiliation de voir mes pauvre nippes brûlées, selon la coutume des Maoris. Les indigènes m’entouraient en cercle, et n’étant pas habitué à me présenter en société en costume nature, je me trouvais naturellement plutôt embarrassé.

Après s’être grandement amusés à mes dépens, les indigènes me conduisirent à leur large whare, ou hutte, me firent présent d’une cape Kiwi, et m’invitèrent à prendre part d’une sorte de ragoût maori, composé de racines de fougères, de chardons et de lard, qui mijotait dans un grand chaudron. Cela me rappela quelque peu un pâté fait par les indigènes fidjiens.

Après ce repas une pipe fut allumée et fit le tour du cercle, chaque membre de la compagnie étant autorisé à en tirer dix bouffées. Ceci, Mesdames et Messieurs, est exactement le dudeen, ou dans le langage de ce pays, piapa. Quand ce fut mon tour ils étaient tellement intéressés en écoutant le récit de mes aventures, surtout quand j’essayais de leur dépeindre la façon dont un sanglier m’avait forcé à grimper sur un arbre et à y rester plus de deux heures dans la plus inconfortable position, qu’ils oublièrent totalement la pipe et que je pus en profiter largement.

Comme il se trouvait là de grandes quantités de gomme Kauri, et que les propriétaires indigènes étaient trop paresseux pour l’extraire, j’obtins la permission de le faire tant que je voulais, en arrangeant de payer certaines redevances lors de chaque vente. Kauri est la gomme recueillie jadis du pin du même nom, et on la trouve en beaucoup d’endroits où les pins ont disparu depuis longtemps.

Je me construisis un whare, ou hutte, et je mis en train mon travail, aidé au début par les Maoris, qui prenaient grand intérêt à moi. Au bout de trois mois j’étais déjà capable de parler leur langue de façon rudimentaire, et dès lors, tous les soirs, ils s’assemblaient autour de moi, écoutant avec une attention réelle ma description d’une pantomime londonienne. Les bouffonneries du Clown et de M. Pantaloon, que je m’efforçais d’imiter, soulevaient chez eux des tempêtes de rires à se rouler par terre en battant des jambes en l’air ; même les vieux chefs, calmes et grognons, se tapaient les côtes et me secouaient les mains avec jovialité.

Aimant à dessiner, je m’arrangeai pour envoyer chercher à Auckland ce qu’il me fallait pour des esquisses ; cela m’arriva au bout de deux mois, et je fis de profitables affaires en faisant leurs portraits jusqu’au dernier d’entre eux. Rien ne ravit plus l’indigène de la Nouvelle-Zélande que de poser avec ses plumes et son fard, et de se voir portraituré ; ou alors il s’endort, ou il grimace de la façon la plus extravagante, ce qui me mettait plutôt dans l’embarras, son sourire épanoui devenant trop large pour ma toile.

Finalement, après environ douze mois passés chez les Maoris, aspirant à me trouver de nouveau au milieu de Blancs, je décidai d’aller à Sydney retrouver mon ami irlandais, comme il avait été convenu entre nous. Je vendis donc tout mon stock accumulé de gomme Kauri et dis adieu à mes amis. Un vieillard parut particulièrement désappointé de mon départ, et me dit en me secouant les mains :

« Pourquoi pars-tu ? Tu as à manger et une couverture ; nous te donnerons en mariage celle de nos filles que tu voudras. Nous t’aimons, nous te consultons, nous ferions tout pour toi. Pourquoi pars-tu ? Tu ne nous aimes pas ? Est-ce que nous ne sommes pas assez bons pour le fier homme blanc ? Ou bien est-il las d’être loin de sa propre tribu ? Nous aimerions te voir rester. Tu peux avoir tout ce que tu veux ; et si tu t’en vas, prends ces cadeaux pour te souvenir de nous. J’ai dit ».

Parmi ces souvenirs offerts il y avait cette pipe, qui m’est plus précieuse que la plus belle pipe en écume qui soit au monde. Je me sentis tout triste en quittant ces gens à l’esprit simple et bon.

La religion des indigènes Maoris est quelque peu variée. Ayant été mal traités par le Blanc, ils ont abandonné tout le christianisme qu’ils s’étaient assimilé des missionnaires, et n’ont pas repris leur ancienne religion, mais s’en sont formé une nouvelle, que le croyant dénomme « Haus, Haus », provenant de l’usage de ce cri de guerre dans le combat, et le non croyant « Pai Marire ». Elle est formée principalement de vieilles histoires empruntées à la Bible et des plus sauvages pratiques des Maoris.

J’admire et j’estime le Maori. Il a une bonne nature. Il donnerait tout ce qu’il a, et se passerait de tout. C’est, en vérité, le plus noble des indigènes, d’une nature tout opposée à son voisin, l’Australien.

Herbert ne raconte pas dans cette conférence comment il erra vers le Sud le long de la côte, se procurant quelques vêtements décents auprès des ouvriers dans les défrichements, qui lui donnaient abri pour la nuit, et qui se rassemblaient autour du feu de camp pour écouter le récit de ses aventures chez les Maoris. Le même don de persuasive éloquence qui lui gagnait plus tard l’intérêt et la sympathie de ses auditoires, avait même alors le pouvoir de vaincre l’incrédulité naturelle de ces hommes rudes, qui non seulement croyaient en lui, mais lui tendaient une main secourable.

Une série de différentes aventures suivit ce séjour chez les Maoris.

Se frayant peu à peu son chemin jusqu’à la côte, Herbert atteignit finalement Russell, dans la Baie des Îles. Un petit navire baleinier se trouvait là, retenu au port par le mauvais temps qui régnait au large. Herbert parvint à se faire embaucher à son bord, comme matelot, dans l’espoir de regagner éventuellement Sydney, et aussi avec le désir de goûter un peu le sport de la pêche à la baleine.

Cet apprentissage ne fut pas aisé. Se trouvant le seul Anglais au milieu d’un équipage portugais, et le plus jeune des matelots, il devint le point de mire de tous, et on ne laissait passer aucune occasion d’abuser de son inexpérience. Comme on le chargeait de toutes les besognes que les autres se refusaient à faire, qu’il était battu à la moindre résistance, il devint fatalement obstiné et réfractaire, et comme les punitions augmentaient de fréquence et de sévérité, l’idée de la fuite commença à l’obséder.

Le baleinier, au lieu de se rendre à Sydney, croisa pendant quelques semaines devant les Îles, et quand il regagna finalement la Baie des Îles, Herbert réussit une nuit à la faveur de l’obscurité à s’évader du bord. De Russell, il réussit à atteindre Melbourne, par terre et par mer. Prêtant la main à tout travail qui s’offrait à lui, il se joignit quelque temps à un cirque ambulant. Naturellement souple et fort, il vit son nom paraître sur les programmes comme le numéro sensationnel de la troupe, à la barre fixe.

Après de nombreuses vicissitudes, il gagna finalement Sydney, rejoignant là son camarade, « l’Irlandais », et comme c’était l’époque de la grande ruée vers l’or, à Temora, les deux amis s’y rendirent pour tenter leur chance dans la prospection de l’or. L’entreprise ne donnant pas le succès escompté, ils se virent obligés de couvrir, à pied, les quatre cents milles du voyage de retour à Sydney, franchissant les Montagnes Bleues, se nourrissant de ce qu’ils pouvaient jusqu’à de jeunes kangourous pris au piège, et l’on raconte que se trouvant à environ cent milles de Sydney, ils traversèrent une ligne de chemin de fer où était garé un train de charbon. C’était de nuit, et il pleuvait. Obéissant à une soudaine inspiration, ils se glissèrent adroitement, sans être aperçus, sous la bâche d’un des wagons et dormaient déjà avant que le convoi se remît en marche. Mais au lever du jour, quand le train s’arrêta de nouveau, ils s’aperçurent à leur grand désappointement, qu’ils avaient été ramenés de cinquante milles en arrière.

Arrivés finalement à Sydney, à demi morts de faim et totalement épuisés, mais nullement abattus, ils se remirent en route pour les mines de charbon de Wollongong. Après quelques mois de dur travail dans les mines, les voilà de nouveau en route, avec l’éternelle impatience de la jeunesse, remontant au nord le long de la côte, vers le Queensland, à la recherche de nouvelles aventures.

Cette Expédition se trouva brusquement interrompue. Terrassé par une soudaine attaque de fièvre, durant sa convalescence solitaire à l’hôpital de Brisbane, Herbert commença à penser aux siens. Rassemblant toute son énergie avec le ressort propre à la jeunesse, il revint à Sydney et c’est là qu’il s’embarqua comme apprenti matelot sur un navire à voile, The Star of the Sea, prenant le chemin du retour en Angleterre, via Cap Horn et San Francisco.

Sur cette époque il écrit les lignes suivantes dans son premier ouvrage, Five years with the Congo Cannibals :

Durant les quatre années que je passai en Nouvelle-Zélande et en Australie, mes occupations furent si nombreuses et si variées qu’en jetant un regard en arrière sur cette partie de ma carrière, je suis surpris de ma propre versatilité. Je ne savais jamais quel personnage les circonstances changeantes m’obligeraient à jouer, et à quel genre de travail je me verrais obligé pour gagner mon pain quotidien. Je faisais un rude, mais bienfaisant, apprentissage. Si je manquais d’amis ou de crédit, j’appris, du moins, tôt dans la vie, à ne compter que sur mes propres ressources, et je fus capable de me préserver d’être foulé aux pieds, dans ce monde pressé, égoïste et surpeuplé.

Bornéo, 1882-1883

Ce fut à son arrivée, en novembre 1882, au port de Kudat, dans la colonie nord de Bornéo, qu’Herbert rencontra Frank Hatton, un épisode de sa vie qui orienta indirectement son avenir.

Au cours de l’été précédent, peu après son retour d’Australie, une notice lui tomba sous les yeux, un rapport concernant la BritishNorthCompany