Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wir tauschen Business gegen Burgunder - mit diesem Satz verabschiedeten sich die Goldschmiede und Schmuckdesigner Egon Frank und Sabine Brandenburg-Frank im Jahr 2003 von ihren Kunden, verkauften ihre Schmuck-Manufaktur und zogen nach Südbaden ins Markgräflerland. Damals dachten sie eher daran, ab und zu eine schöne Flasche Burgunder zu trinken, als selbst Wein zu machen. Aber mitten im Weinland, von Reben umgeben, reifte der Wunsch nach einem eigenen Weinberg. Sie pachteten 12 Ar Spätburgunder-Reben und machten sich an die Arbeit, nicht ahnend, wie grundlegend dieser Entschluss ihr Leben verändern würde. Das Hobby wurde zum zweiten Beruf, die beiden besuchten die Abendschule, machten eine Ausbildung zum Winzer und legten die Gesellenprüfung ab. Auch der Schmuck lässt sie nicht los. Aus ihrer Geschichte und ihren beiden Professionen entstand ein Konzept, das Leben und Arbeit verbindet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Wir tauschen Business gegen Burgunder“ - mit diesem Satz verabschiedeten sich die Goldschmiede und Schmuckdesigner Egon Frank und Sabine Brandenburg-Frank im Jahr 2003 von ihren Kunden, verkauften ihre Schmuck-Manufaktur und zogen nach Südbaden ins Markgräflerland. Damals dachten sie eher daran, ab und zu eine schöne Flasche Burgunder zu trinken, als selbst Wein zu machen. Aber mitten im Weinland, von Reben umgeben, reifte der Wunsch nach einem eigenen Weinberg. 2008 pachteten sie zwölf Ar Spätburgunder-Reben und machten sich an die Arbeit, nicht ahnend, wie grundlegend dieser Entschluss ihr Leben verändern würde. Das Hobby wurde zum zweiten Beruf, die beiden machten eine Ausbildung an der Fachschule für Weinbau in Emmendingen, legten die Gesellenprüfung ab und sind Winzer geworden. Auch der Schmuck lässt sie nicht los. Aus ihrer Geschichte und ihren beiden Professionen entstand ein Konzept, das Leben und Arbeit verbindet.

Sabine Brandenburg-Frank, 1957 in Pforzheim geboren, machte nach dem Abitur eine Goldschmiedelehre und studierte Schmuckdesign und Literaturwissenschaft in Düsseldorf. Nach ihrer Promotion begann sie Romane zu schreiben. Sie lebt mit ihrem Mann als freie Designerin, Autorin und Winzerin in Staufen bei Freiburg.

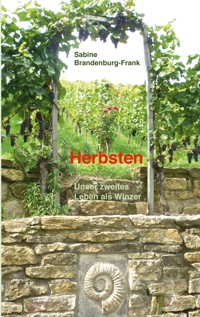

Mit „Herbst“ meint man in Südbaden nicht nur die Jahreszeit sondern auch die Weinernte, „Herbsten“ ist das Lesen der Trauben im Weinberg.

Abschied von Düsseldorf

Alles hat seine Zeit. Zwanzig Jahre lang betrieben wir in Meerbusch bei Düsseldorf eine Schmuck-Manufaktur. Wir fertigten hochwertigen Design-Schmuck in Gold und Platin, stellten auf großen Schmuck-Messen aus und lieferten unsere Produkte bis nach Japan und in die USA. Unsere Modelle wurden mit Design-Preisen ausgezeichnet, vier Mal mit dem „Red Dot“ für hohe und höchste Design-Qualität. In der Branche kannte man unseren Namen. Zwanzig Jahre - eine schöne, spannende und erfolgreiche Zeit, in der unser Ehrgeiz vor allem darauf gerichtet war, innovative und außergewöhnliche Schmuckstücke auf den Markt zu bringen. Die Goldschmiedinnen in unserem Betrieb waren perfekte Handwerkerinnen, unsere Verarbeitungsqualität legendär - „besser als mit der Maschine“, das war unser Anspruch, „hundert Prozent sind hundert Prozent“ war der Leitspruch auf unserem Katalog. Allerdings blieb für die eigentliche Arbeit, das Entwickeln neuer Modelle, immer weniger Zeit. Und irgendwann waren die Highlights der Kollektion nicht mehr zu toppen, entwerfen hieß nur noch variieren und so viel wie möglich aus dem bestehenden Fundus herausholen. Als dann unser Außendienstmitarbeiter, der für den nötigen Umsatz sorgte, überraschend kündigte, fiel es uns nach einigen Überlegungen - die Firma verkleinern? Wieder selbst auf die Reise gehen? - leicht, einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. Ganz oder gar nicht. Und wenn wir mit der Firma Schluss machten, dann wollten wir auch unsere Zelte in Meerbusch abbrechen und zurück in den Süden ziehen. Die Entscheidung fiel innerhalb eines Tages. „Ich habe mir schon so etwas gedacht“, meinte unsere Werkstattleiterin, als wir sie ins Vertrauen zogen. Für sie und einige unserer Mitarbeiterinnen war unser Entschluss der Anstoß, sich selbständig zu machen. Alle haben ihren Weg gemacht, zu vielen haben wir bis heute Kontakt.

Zuletzt ging alles ganz schnell. Für unser Haus fanden wir die richtigen Käufer, ein junges Ehepaar mit drei kleinen Söhnen, die sofort in den weitläufigen Garten stürmten und ihren Eltern keine Chance für ein „Nein“ ließen. „Vieles kurzfristig und endgültig entschieden in den letzten Wochen und Tagen“ vermerkt mein Tagebuch am 2. Juni 2003. „Das Haus sieht nun schon sehr nach Auszug aus - so langsam neigt sich die innere Waagschale nach Süden“, schrieb ich am 26. August, und im September bezogen wir ein kleines gemütliches Haus in Staufen bei Freiburg. Der Umzug war ein Kraftakt, nicht nur das Wohnhaus, auch die Werkstatt musste ausgeräumt werden. Alles passte in einen großen Umzugswagen mit Hänger, der die Strecke Meerbusch-Staufen in zwei Tagen zurücklegte. Vor unserem Haus musste er rückwärts in eine schmale Anliegerstraße fahren und hebelte dabei einen großen Stein aus, der zur Begrenzung eines Nachbargrundstückes diente. Die Hausherrin war „not amused“, die Umzugshelfer fragten uns, warum wir in eine so unfreundliche Gegend ziehen wollen und machten sich erleichtert wieder auf den Rückweg. Später stellte sich heraus, dass unsere Nachbarin Goldschmiedin ist, wir ließen den Fels an seinen Platz zurückschaffen und haben seither ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu der Kollegin.

Den schönen mittelalterlichen Ort Staufen am Ausgang des Münstertals, umgeben von Rebhängen, hatten wir uns gezielt ausgesucht. Dort gibt es eine gute Infrastruktur, viele Läden und ein umfangreiches Kulturprogramm. Wir kannten die Gegend von unseren Aufenthalten während der Schmuckmesse in Basel. Auch habe ich ganz alte familiäre Beziehungen zum Markgräflerland, meine Großeltern stammten aus Lörrach. So ist imposante Schwarzwaldberg Belchen, den wir von unserem Haus aus sehen, fast wie ein alter Verwandter, den schon meine Mutter mit ihren Eltern besucht hat. Der Standort war außerdem ideal für unsere Zusammenarbeit mit zwei großen Schmuck-Produzenten in Pforzheim, unserer alten Heimat, und in Zürich. Fünf Jahre lang entwickelten wir für diese beiden befreundeten Kunden Kollektionen und fuhren abwechselnd in Richtung Schweiz oder in Richtung Pforzheim, um unsere neuen Modelle zu präsentieren. Unsere eigene Kollektion verkauften wir an eine andere Pforzheimer Firma, wo sie bis heute produziert wird.

Wir pachten einen Weinberg

In Staufen fanden wir schnell Bekannte und bald schon gute Freunde. Wir hatten viel Zeit, anders als in unserem ersten Leben, und daher genug Muße, um Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. Zwei Tage in der Woche verbrachten wir in der Werkstatt, um Modelle für unsere Kunden zu bauen, die wir zwei Mal im Monat besuchten, der Rest war Freizeit. Das war erst mal gewöhnungsbedürftig. Wir kauften uns Trekking-Räder und erkundeten die Umgebung, anfangs in der Ebene, als wir etwas fitter wurden, ging es in die Schwarzwald-Vorberge und durch die Weinberge. Dort gab es dann immer öfter Pausen, weil du die Leute ansprachst, die in den Reben arbeiteten, und wissen wolltest, was sie da machen. Was sie erzählten, war für uns „Böhmische Dörfer“: Neigen, ausbrechen, heften, gipfeln, freilegen, grün herbsten... aber das schreckte dich nicht ab, und irgendwann sagtest du: „Ich brauche einen Weinberg!“ Ich antwortete, skeptisch wie es meine Art ist und sicher nicht sehr ermutigend: „Was willst du denn mit einem Weinberg, du hast doch keine Ahnung vom Weinmachen!“ Aber von so einer Antwort hast du dich noch nie von etwas abbringen lassen, glücklicherweise. Dann erfuhren unsere Freunde von einer Kollegin, dass deren Bekannte ein Rebstück am Batzenberg verpachten wollte, also wurde es ernst. Mein Kommentar: „Mittrinken ja, mitarbeiten nein!“ Das änderte sich allerdings sehr schnell. Du unterschriebst zusammen mit unserem Freund Heinrich den Pachtvertrag, nicht ahnend, wie gründlich diese Unterschrift unser Leben verändern würde.

Dieser erste Weinberg, der jetzt uns gehört, ist nicht ganz einfach zu bearbeiten. 12 Ar Südost-Steillage am Batzenberg, schmale, ausgefahrene Gassen, 40 Jahre alte Spätburgunder-Reben. Im ersten Jahr zeigte uns der Vorpächter, was zu tun ist. Beim Vorschneiden - dem ersten Schnitt, der festlegt, welcher Trieb als Fruchtrute stehenbleibt - wurde uns bald klar, dass eine Akku-Schere angeschafft werden muss, mit der Handschere war es nicht zu bewältigen. Das war die erste von vielen weiteren notwendigen Anschaffungen, aber davon später. Wir lernten einige grundsätzliche Dinge in diesem ersten Jahr mit Reben. Erstens - und dann kommt lange nichts: Einen Weinberg bewirtschaften heißt ARBEIT, anstrengende, andauernde, weder auf Urlaub, Geschäftstermine, Rücken- oder sonstige Schmerzen Rücksicht nehmende Arbeit, die einfach getan werden MUSS, sonst hat man schnell ein Problem. Rebstöcke sind nämlich kleine Monster. Im März, wenn die acht bis zehn Augen der sorgfältig am unteren Draht angebundenen Fruchtrute anfangen auszutreiben, sehen sie nett und harmlos aus, geradezu niedlich die zarten, frischgrünen Blättchen mit den schon darin erscheinenden Blüten, den „Gescheinen“, die aussehen wie Miniaturausgaben von Weintrauben. Wer sich jetzt als Hobbywinzer über das üppige Wachstum freut und nicht gleich gegensteuert, dem wird sein Weinberg bald buchstäblich über den Kopf wachsen. Einige Rebsorten, vor allem die Burgunder, treiben aus fast jedem Auge zwei Triebe aus, den Haupt- und einen kleineren, späteren Ersatztrieb, um Verluste durch Frost, Schädlinge oder Wildverbiss auszugleichen. Dieser Doppeltrieb muss ausgebrochen werden, ebenso die zahlreichen Triebe, die aus dem Kopf des Rebstockes sprießen, bis auf zwei oder drei, die stehen bleiben, damit man fürs nächste Jahr wieder eine Fruchtrute hat. Tut man das nicht, entwickeln sich die Reben zu einem undurchdringlichen Dickicht. Ist diese Arbeit fertig, sind die meisten Triebe schon bis zum zweiten Draht hochgewachsen. Der klassische Drahtrahmen, in dem die Reben bei uns wachsen - es gibt sehr viele verschiedene „Erziehungsformen“, je nach Land, Region und Anbaugebiet, davon später - hat fünf Stationen, das heißt, die Drähte sind auf fünf Ebenen an den "Stickeln" (Holz- oder Metallpfosten) befestigt. Auf der zweiten und vierten Ebene laufen jeweils zwei Drähte parallel, um die Triebe dazwischen einzufädeln. In neueren Anlagen sind die Drähte über Federn gespannt, die sie auseinanderspreizen, damit die Triebe - wenn man Glück hat - von selber dazwischen hochwachsen, bis man die Federn wieder am Pfosten einhängt. Wir müssen die Triebe von Hand zwischen die Drähte stecken. Ja, wenn Reben Bäume oder Büsche wären - aber sie sind Lianengewächse, die ursprünglich im Wald an den Bäumen zum Licht emporwuchsen und sich dabei mit ihren Ranken festhielten, Kletterkünstler ohne eigenen Stand, mit einem unbändigen Drang nach oben, bis zu 10 Meter in einem Jahr. Wenn kein Baum da ist, an dem sie hochklettern können, klammern sie sich an den Nachbarstock, an den Rebstock gegenüber oder an die Brennnesseln, die man nicht rechtzeitig abgemäht hat - was ich damit sagen will: ab Mai beginnt der Kampf mit der Botanik.

Das zweite, was wir lernten: Nicht alle Winzer sind begeistert, wenn zwischen ihren professionell bewirtschafteten Anlagen plötzlich ein Hobbywinzer sich ansiedelt, der einiges nicht kann, beispielsweise Traktor fahren, schon gar nicht am Steilhang, und dann höflich anfragt, ob der Nachbar vielleicht auch in seinem Stück fahren kann, natürlich gegen Bezahlung. Da winkten alle ab. Zum Glück gibt es den Maschinenring, eine landwirtschaftliche Dienstleistungs-Genossenschaft, der wir nach den erhaltenen Absagen beitraten und die den notwendigen Pflanzenschutz übernimmt. Alles andere, was die Winzer mit Maschinen machen wie Mulchen oder Laubschneiden, machen wir von Hand, weil sich selbst beim Maschinenring niemand findet, der eine alte Anlage wie unsere bearbeitet. Aber wir wollten ja die alten Reben. Und so schafften wir uns eine Motorsense und einen AS-Mäher an sowie einen Hänger, um das Equipment zu transportieren. Damit wurde unsere Garage zum Lagerraum für Landmaschinen, das Auto musste in die Einfahrt umziehen. Nicht so viel Platz beanspruchen unsere Laubschneider, zwei Hand-Laubscheren, mit denen wir zwischen Juni und August regelmäßig unsere Brust- und Oberarm-Muskulatur trainieren. Überhaupt: Weinbau erspart ganz und gar das Fitness-Studio, übers Jahr kommen alle Muskelbereiche irgendwann mal an die Reihe. Und das in der frischen Luft ohne schwitzende Nachbarn in Meter-Abstand. Abgesehen von der körperlichen Ertüchtigung im Weinberg wollten wir natürlich auch Wein machen. Unser Vorpächter hatte die Trauben an die Winzergenossenschaft abgegeben, also baten wir dort um Freigabe unseres Rebstückes. Das war kein Problem, Spätburgunder gibt es genug. Aber wo sollten wir aus den Trauben, die wir in ein paar Wochen ernten würden, Wein herstellen? Unser Doppelhaus-Hälfte-Keller eignete sich jedenfalls nicht dazu, und die Garage war bereits besetzt. Abgesehen davon: Wie geht das überhaupt, Wein machen? Auch da kam uns eine Nachbarin zu Hilfe, deren Familie einige Rebstücke besitzt und ihren Wein bei einem kleinen Winzer-ein-Mann-Betrieb ausbauen lässt. Er nahm uns auch mit auf. Wir schafften einen Stahltank und zwei Barrique-Fässer an, die wir also zum Glück nicht bei uns unterbringen mussten.

Nachdem wir im Lauf des Sommers eine akzeptable Laubwand hergestellt, die Traubenzone entblättert und die kompakten, noch grünen Trauben geteilt hatten, damit sie lockerer werden und nicht anfangen zu faulen, betrachteten wir mit Stolz unser Werk und freuten uns, als die Trauben allmählich Farbe annahmen. Jetzt war ja bis zum Herbsten nichts mehr zu tun, da können wir mal zwei Wochen verdienten Urlaub machen und unsere Freunde in Südfrankreich besuchen, dachten wir. Ende September fuhren wir los, nach einer Woche erreichte uns ein Notruf von Heinrich, das Wetter hatte umgeschlagen, Botrytis breitete sich aus, die Trauben fingen rapide an zu faulen, wir müssen so schnell wie möglich herbsten, sonst ist die Ernte im Eimer - aber nicht im Herbst-Eimer! - und die Arbeit des ganzen Jahres war umsonst. Wir packten noch am selben Abend die Koffer. Das war Lektion drei: Behalte deinen Weinberg im Auge, denn die Reben richten sich nicht nach dir. Wenn du etwas von ihnen willst, dann musst du dich nach ihnen richten. Wir haben sie beherzigt, es war unser letzter Urlaub während der Saison. Seit zwölf Jahren fahren wir nur noch über Weihnachten nach Südfrankreich.

Zum Herbsten luden wir alle unsere Freunde ein, instruierten sie, die faulen Beeren zu entfernen, und brachten noch eine gute Ernte ein. Als wir fast fertig waren fing es an zu regnen, wir hatten vorgesorgt und Planen mitgenommen, deckten den vollen Bottich ab und auch den Vespertisch, den wir für unsere Helfer gerichtet hatten und an dem dann unter der Plane bald gute Stimmung herrschte. Bevor wir mitfeiern konnten, brachten wir unser Lesegut zum Winzer, wo auf dem Hof schon die Entrappungsmaschine stand, um die Stiele von den Beeren zu trennen. Abwechselnd standen wir auf dem Hänger und schaufelten die Trauben in die Maschine. Aus der Maische zogen wir mit Messbechern hundert Liter für Rosé ab, einen Saignée, der nicht gepresst, sondern vom Most-Vorlauf gewonnen wird. Der Rotwein blieb zwei Wochen im Maischebottich. Unsere beiden ersten Weine, Jahrgang 2008. Manche unserer Freunde schwärmen noch heute vom Rosé.

Die Bank im Niemandsland

Oberhalb unseres Weinbergs hat man einen herrlichen Blick über Pfaffenweiler und die Schwarzwald-Vorberge zum Belchen und zum Blauen. Was fehlte war die Möglichkeit, sich nach getaner Arbeit oder abends mit Vesper und einer Flasche Wein irgendwo gemütlich hinzusetzen und diese zu genießen. Kurz entschlossen besorgtest du Balken und Bretter, befreitest die Böschung auf drei Metern Breite vom Brombeergestrüpp, setztest die abgerutschten L-Steine, die den Hang befestigen sollten, es aber nicht mehr taten, wieder an ihre Plätze und fingst an, eine Bank zu bauen.

„Du solltest vielleicht vorher um Erlaubnis fragen“, gab unser Freund und Partner Heinrich zu bedenken. Aber du warst der Meinung, das verzögere unnötigerweise das Projekt. „Das ist doch Niemandsland hier, außerdem habe ich die Böschung wieder befestigt. Eine Bank stört sicher keinen.“ Nach Fertigstellung der Sitzgelegenheit und Einweihung durch ein Picknick bei Vollmond brachte Heinrich eine Messingtafel mit der Gravur an: „Gebaut von Egon F. Freund der Weinkultur“. Die Bank wurde gerne von Spaziergängern angenommen, oft hielten wir währen der Rebarbeit ein Schwätzle. Auf dem Staufener Weinfest besuchten wir ein paar Wochen später den Stand von Weingut H., zu dem einige Rebstücke in unserer Nachbarschaft gehören, und erzählten von dem neuen Schmuckstück am Batzenberg zur Förderung von Tourismus und Weinkultur. „Ja, die Bank kenne ich, da sitze ich oft drauf und mache Mittagspause“, erklärte der Außenbereich-Chef des Weinguts. Als wir bald darauf wieder unsere Reben bearbeiteten, kam Weingutsbesitzer H. vorbei, anscheinend neugierig, bewunderte die perfekte Schreinerarbeit und nannte die Bank einen Gewinn für die Umgebung. Dann ließ er den Blick nach oben schweifen. „Das ist ja mein Chardonnay! Die Bank steht auf meinem Grundstück!“ „Ich dachte, das sei Niemandsland“, versuchtest du einzuwenden. „Es gibt kein Niemandsland am Batzenberg“, so die unmissverständliche Auskunft des Winzers. Aber weil er die Bank vorher so gelobt hatte, und sie ja nun mehr oder weniger in seinem Besitz war, versprach er uns eine Kiste Chardonnay als Gegenleistung. Von dem „Kischtle“ blieb bei unserem nächsten Besuch im Weingut H. dann allerdings nur ein „Fläschle“.

Unser eigener Weinberg

Im zweiten Weinbaujahr 2009 waren wir noch immer auf der Suche nach Unterstützung bei den Maschinenarbeiten in den Reben. Deshalb sprachst du einen Traktorfahrer an, der zwei Stücke weiter am Spritzen war. Klar, das könne er im Prinzip machen, meinte der freundlich, aber er werde diese Rebanlage im kommenden Jahr nicht mehr bewirtschaften und habe auch keine andere am Batzenberg, sein Pachtvertrag laufe im Herbst aus und der Besitzer wolle verkaufen. So lernten wir Familie B. kennen und waren ein paar Wochen später stolze Besitzer eines eigenen Weinbergs am Oberbatzenberg bei Pfaffenweiler. Das zog einige unvorhergesehene Aktionen nach sich.