9,99 €

Mehr erfahren.

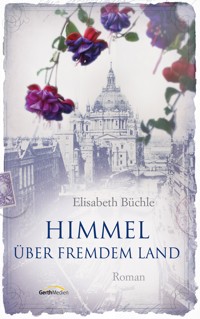

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Meindorff-Triologie

- Sprache: Deutsch

Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges geht die Niederländerin Tilla van Campen eine arrangierte Ehe mit einem Berliner Industriellen ein. Ihre 13-jährige Schwester Demy begleitet sie nur widerwillig in die Großstadt. Für das lebhafte Mädchen ist der steife Lebensstil der Familie Meindorff und die strenge Erziehung durch eine Gouvernante die reinste Folter. Dann beginnt sich die politische Lage in Berlin zuzuspitzen ... Der erste Band der großen Meindorff-Familiensaga, die in vergangene Zeiten und an spannende Schauplätze wie Berlin, St. Petersburg und Deutsch-Südwestafrika entführt. Band 1: Himmel über fremdem Land, 5516750 Band 2: Sturmwolken am Horizont, 5516921 Band 3: Hoffnung eines neuen Tages, 5516927

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 655

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Über die Autorin

Elisabeth Büchle hat bereits mehrere sehr erfolgreiche Romane veröffentlicht. Ihr Markenzeichen sind spannende Liebesgeschichten, die in gründlich recherchierte historische Zusammenhänge eingebettet sind.

www.elisabeth-büchle.de

Elisabeth Büchle

Himmel über fremdem Land

Die Meindorff-Saga, Band 1

Für Hanne und Gerhard

© 2013 Gerth Medien GmbH, Dillerberg 1, 35614 Asslar

1. Auflage 2013

Bestell-Nr. 816750

ISBN 978-3-96122-012-0

Umschlaggestaltung: Hanni Plato

Umschlagfotos: Blumen: GettyImages, Kim Hojnacki; Stadt: Mauritius, BAO

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

Personenregister

Familie van Campen, Holland:

Erik, Vater

Tilla, älteste Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff)

Anki, zweite Tochter aus erster Ehe (mit einer Meindorff)

Demy, erste Tochter aus zweiter Ehe

Erik Feddo, Sohn aus zweiter Ehe

Rika, zweite Tochter aus zweiter Ehe

Familie Meindorff, Berlin

Joseph, Familienpatriarch, Inhaber von Meindorff-Elektrik

Joseph, erster Sohn (Ehemann von Tilla)

Hans (Hannes), zweiter Sohn

Albert, dritter Sohn

Philippe, Pflegesohn der Meindorffs, Sohn einer Familienangehörigen des französischen Meindorff-Zweigs

Großbürgertum, Berlin

Adele Boehmer, Lesezirkel

Klaudia Groß, Lesezirkel

Lina Barna, Freundin von Demy

Margarete Pfister, Freundin von Demy

Professor Barna, ihr Vater

Familie Ehnstein:

Brigitte, Cousine 2. Grades und Verlobte von Martin Willmann

Ehrenfried, Vater von Brigitte, Elektrobranche-Kartell

Familie Ahlesperg:

Adalbert, Sohn von Anton

Anton, Elektrobranche-Kartell

Familie Willmann:

Martin Willmann, erfolgreicher Jungunternehmer, Verlobter von Brigitte Ehnstein, Elektrobranche-Kartell

Familie Scheffler, Scheunenviertel, Berlin:

Vater Erich Scheffler

Lisa, Mutter

Lieselotte, älteste Tochter, Freundin von Demy, Frauenrechtlerin

Peter und Willi, Zwillinge

Helene, jüngste Tochter

Deutsch-Südwestafrika/Walvis Bay

Bernhard Walther, Missionar bei Windhuk

Heinz Stichmann, Buchhalter der Diacamp

John Howell, britischer Freund von Philippe

Jennifer Howell, Johns Schwester

Mary Stott, Johns Verlobte

Udako, Philippes große Liebe vom Stamm der Nama

St. Petersburg, Russland

Familie Chabenski:

Ilja Michajlowitsch, Arbeitgeber von Anki

Oksana Andrejewna, Arbeitgeberin von Anki

Nina Iljichna, älteste Tochter

Jelena Iljichna, zweite Tochter

Katja Iljichna, jüngste Tochter

Grigori Jefimowitsch Rasputin, umstrittener »Heiler« und Geistlicher, beliebt in Adelskreisen

Weitere Familien:

Jevgenia Ivanowna Bobow, Bekannte von Ljudmila

Ljudmila Sergejewna Zoraw, Freundin Ankis

Raisa Wladimirowna Osminken, ältere Freundin von Nina, wohnhaft in Moskau

Prolog

1908

Graue Regenwolken schoben sich vor den unvollkommenen Mond am nächtlichen Himmel. Die Luft war kalt. Nebel hing zwischen den Bäumen, Sträuchern und Gebäuden wie eine undurchdringliche, dickflüssige Masse und ließ die Konturen der Umgebung verschwimmen. Eine dunkle Gestalt, nicht mehr als ein Schatten, verharrte auf der Brücke jenseits der schützenden Brüstung und blickte in das schwarze, leise gurgelnde Wasser hinunter. Sie wagte einen winzigen Schritt nach vorn, sodass ihre Schuhspitzen gefährlich weit über den Brückenstein hinausragten.

Ein Windstoß blähte den weiten Mantel der Person auf, brachte sie aus dem Gleichgewicht, und nur mit einem kräftigen Rudern der Arme konnte sie einen Sturz in das kalte Nass verhindern.

Minutenlang krallte sie sich mit einer Hand an den vom Nebel feuchten Mauerpfosten fest, bis sich ihr erhöhter Herzschlag wieder beruhigte. Ihr Blick wurde von der dunklen Wasseroberfläche angezogen, die sich in der Undurchdringlichkeit des Nebels verlor.

Es würde endgültig sein. Für immer vorbei! Aber war es wirklich so einfach, wie ihr Gehirn es ihr auszumalen versuchte? Warum wehrte sich ihr Herz gegen den so sorgfältig erdachten Plan?

Schwere, gemächliche Schritte näherten sich der Brücke, auf der sie noch immer gefangen in ihrer Unschlüssigkeit verharrte. Es war an der Zeit, dass sie eine Entscheidung traf.

Kapitel 1

Bei Koudekerke, Halbinsel Walcheren, niederländische Provinz Zeeland,März 1908

Unter beständig an- und abschwellendem Donnern schlugen die schaumgekrönten Wellen auf dem weißen, leicht ansteigenden Sandstrand auf. Demy vernahm trotz des gewaltigen Brausens des Windes das zischende Geräusch, mit dem sich das Wasser über den Sand, die winzigen farbigen Steinchen und die kleinen Muscheln hinweg in das aufgewühlte stahlgraue Meer zurückzog.

Das Mädchen schlang die Arme um den schlanken Körper, als wolle sie sich vor dem peitschenden, böigen Wind schützen, doch ihre hoch aufgerichtete Gestalt und das erhobene Haupt zeigten deutlich, wie sehr sie die Gewalt des Sturms genoss.

Weiße Gischt, vom Wind über den Strand getragen, durchnässte ihr hellblaues Kleid und das lange dunkle Haar, und beides klebte beinahe wie eine zweite Haut an ihr.

Demy ballte die Hände zu Fäusten, während sie mit dem nackten Fuß gegen ein schwarzes Stück Schwemmholz trat, sodass es aufflog und vom Sturm seitlich in Richtung der Dünen davongetrieben wurde.

»Ich will hier nicht weg!«, schrie sie gegen den peitschenden Wind an, wobei sie den Schmerz ignorierte, den sie sich durch den derben Tritt gegen das mit Feuchtigkeit vollgesogene Holzstück zugezogen hatte.

»Wie konnte Tilla das nur tun?« Auch diesen entrüsteten und zugleich verzweifelten Ruf trug der Wind mit sich fort.

Sie wandte sich dem schäumenden Meer zu und watete in die ausrollenden Wellen, bis das kalte Wasser bei jeder Woge gegen ihre Knie schwappte und die Gischt ihren Körper einhüllte.

Tilla, Demys sechs Jahre ältere Halbschwester, hatte sich in diesen Tagen mit Joseph Meindorff aus Berlin verlobt, so wie es ihr Vater gewünscht und vereinbart hatte.

Die Familie Meindorff besaß in der aufstrebenden Hauptstadt Preußens ein gut gehendes Unternehmen in der Elektrobranche und ein standesgemäß herrschaftliches Stadthaus. Allerdings hatte man Demy für zu jung befunden, um ihr zu erklären, welche Vorteile ihr Vater sich von dieser arrangierten Vermählung seiner ältesten Tochter ins Deutsche Reich erhoffte. Doch ließ die Vehemenz, mit der er das anvisierte Ziel verfolgt hatte, sie zumindest erahnen, dass diese Vorteile nicht unbeträchtlich waren.

In den Augen ihrer Schwester war Demy allerdings alt genug, ihr in Berlin als Gesellschafterin zu dienen – was auch immer sie als solche tun sollte.

Demy wurde durch eine Stimme, die ihren Namen rief, in ihren aufgebrachten Gedanken und düsteren Überlegungen unterbrochen. Da sie es bei solch unwirtlichem Wetter eigentlich gewohnt war, den Strand für sich allein zu haben, drehte sie sich überrascht und neugierig in Richtung Dünen um, wobei sich ihr Rock schwer und nass um ihre Beine wickelte.

Zu ihrer Verwunderung erkannte sie Tilla, und bei ihrem Anblick brodelte erneut unbändige Wut in ihr auf. Ihre Schwester winkte auffordernd mit einer Hand und signalisierte Demy, dass sie aus dem Wasser und zu ihr hinüberkommen solle.

Im Gegensatz zu der nachlässigen Bekleidung des jüngeren Mädchens trug Tilla Schuhe, hatte sich einen Wettermantel umgelegt und schützte ihre Frisur mit einem um den Kopf geschlungenen Schal.

Die beiden älteren van Campen-Mädchen, Tilla und Anki, waren noch in den Genuss einer vollständigen, gehobenen Ausbildung durch ihre deutsche Mutter und nach deren Tod der ebenfalls deutschen Stiefmutter sowie einer Erzieherin gekommen. Kurz nach dem Tod von Erik van Campens zweiter Frau bei der Geburt ihres jüngsten Kindes, Erik Feddo, hatte die Erzieherin aus unbekannten Gründen die Familie verlassen. Jedenfalls waren die exquisite Ausbildung und der Hausunterricht von Tilla und Anki zwar vollendet, für Demy und Rika jedoch beides frühzeitig abgebrochen worden.

Dementsprechend frei und ungebunden waren Demy und ihre beiden jüngeren Geschwister aufgewachsen, und da sie anstelle des Hausunterrichts eine reguläre Schule besuchten, hatten sie viele Schulkameraden

»Was willst du?«, rief Demy ihrer Schwester über das Brausen des Windes und das Donnern der Brandung zu, blieb aber in den schäumenden Wellen stehen. Entweder musste Tilla ebenfalls ins Wasser waten oder sich gegen den Wind brüllend mit ihr unterhalten. Und beides, das wusste Demy, würde Tilla missfallen, da es ihrer guten Erziehung zuwiderlief.

Erneut winkte Tilla, was Demy veranlasste, trotzig ihre Hände in die noch schmalen Hüften zu stemmen, den Kopf leicht schief zu legen und ihre Schwester herausfordernd anzugrinsen.

»Demy, es hat doch keinen Sinn, sich gegen bereits getroffene Abmachungen aufzulehnen. Diese Anstellung bei den Meindorffs ist das Beste, was dir passieren kann. Weshalb nur willst du das nicht einsehen?«, rief Tilla schließlich über das Tosen der Wellen hinweg.

»Was soll ich in dieser großen Stadt in einem fremden Land? Nur weil du dort hinziehen und diesen komischen Mann heiraten willst, kannst du nicht von mir verlangen, dass ich mitkomme!«, brüllte Demy zurück, während der Wind kräftig an ihren nassen Kleidern zerrte.

»Ich wünsche es aber, und es ist angebracht! Außerdem wurde deine Anstellung im Hause Meindorff bereits vertraglich geregelt.« Tilla sah sie streng an.

»Papa ist auch nicht mit deinen Plänen einverstanden!«

»Er hat unterschrieben. Das allein zählt!«

»Wie ist es dir bloß gelungen, ihn dazu zu überreden? Er hatte mir versprochen, dass ich nicht fortmuss!« Demys Stimme überschlug sich. Ärger und Enttäuschung brodelten in ihr so wild wie die gischtgekrönten Wellen um sie herum.

Demy sah, wie Tilla tief durchatmete. Das Gesicht ihrer Schwester hatte eine für sie ungewöhnlich rote Farbe angenommen, und das lag nicht nur am scharfen Wind.

»Komm jetzt bitte aus dem Wasser! Ich möchte mich nicht länger brüllend mit dir unterhalten müssen.«

Das Mädchen zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Dann komm du doch zu mir!«

Ihre gerunzelte Stirn zeigte überdeutlich Tillas Missbilligung, aber zu Demys Verwunderung bückte sich ihre Halbschwester tatsächlich und schnürte ihre Stiefeletten auf. Nachdem Tilla sich ihrer Schuhe und der Strümpfe entledigt hatte, schaute sie prüfend den menschenleeren Strand entlang, hob ihren im Gegensatz zum eng geschnürten und mit Spitzen besetzten Oberteil weitfließenden Rock samt Unterrock in die Höhe und stapfte in die Wellen. Ihr erschrockener Ausruf, als sie die Kälte des Wassers spürte, drang bis zu Demy herüber, die erstaunt das Tun ihrer sonst so standesbewussten Schwester beobachtete. Offensichtlich war Tilla die Unterhaltung mit ihr sehr wichtig!

»Meine Güte, ist das kalt!«, japste Tilla.

Demys Lachen wurde vom Wind davongetragen, während Tilla tapfer zu ihr watete, krampfhaft darum bestrebt, ihren Rock nicht den um ihre schlanken weißen Beine platschenden Wellen auszuliefern.

»Demy, vermutlich kannst du heute noch nicht ermessen, wie sehr ich um dein Glück bemüht bin.«

»Dann erkläre es mir!«

»Du würdest es nicht verstehen!« Tilla versteckte ihre Hilflosigkeit hinter einer autoritären Stimme und bedrohlich zusammengezogenen Augenbrauen. Beides wirkte auf die verstimmte Dreizehnjährige allerdings wenig einschüchternd.

»Verstehst du es denn überhaupt selbst?«, hakte das Mädchen unbarmherzig nach.

»Natürlich.«

»Ich möchte nicht fort von hier«, verlegte Demy sich nun aufs Flehen und hoffte, dass Tilla ihren Schmerz erkannte und doch noch nachgab. »Ich lebe gern hier am Meer, in unserem Gutshaus, bei Papa, Rika und Feddo.«

»Du wirst in Berlin viel Neues und Aufregendes kennenlernen. Die Stadt entwickelt sich in rasanter Geschwindigkeit zu einer aufregenden Metropole.«

Unwillig wandte Demy sich ab und ließ ihren Blick über die aufgewühlte Nordsee bis an das rosafarbene Band schweifen, das den Himmel vom Meer trennte. Eigentlich wollte sie all das nicht mehr hören. Wieder ballte sie wütend ihre Hände, woraufhin Tilla erschrocken zurückwich und beinahe das Gleichgewicht verloren hätte. Mit einem Schreckensruf ließ sie den zusammengerafften Rock fallen, der unbarmherzig der Schwerkraft folgte und ins Wasser sank. Die Wellen zerrten wild an dem weich fließenden, fliederfarbenen Stoff.

Tilla schloss die Augen und atmete mehrmals tief ein und aus, um sich selbst zu beruhigen.

»Welchen Gewinn hast du davon, wenn du uns alle verschacherst?«, fuhr Demy unbeeindruckt fort. »Vergangenes Jahr hast du Anki mit dieser russischen Familie mitgeschickt, und nun lebt sie seit über einem Jahr im kalten, fernen St. Petersburg, und jetzt hast du es auf mich abgesehen!«

»Ich gewinne dabei gar nichts. Aber ihr, du und Anki! Hast du Ankis Briefe nicht gelesen? Sie schreibt mit so viel Begeisterung vom Leben in Russland, davon, dass sie den Zaren Nikolaj II und die Zariza Alexandra gesehen hat. Anki spricht unterdessen recht gut Russisch und fühlt sich in St. Petersburg zu Hause. Sie ist mir dankbar – und das wirst du eines Tages ebenfalls sein!«

Demy, die den Eindruck hatte, dass Tilla sie am liebsten packen, schütteln und anschreien würde, ärgerte sich über deren strengen, aber dennoch beherrschten Tonfall. Andererseits wurde ihr in diesem Moment schmerzlich bewusst, wie gering ihre Chance war, sie umzustimmen. Und zudem – ihr Vater hatte den Vertrag unterzeichnet. Ihr blieb wohl nichts anderes übrig, als sich dem Willen ihrer Schwester und ihres Vaters zu beugen. Ob sie wollte oder nicht – sie musste in das ferne Berlin ziehen.

***

Demy fand, sie habe sich wirklich alle Mühe gegeben, doch sie konnte Joseph Meindorff, Tillas Verlobten, nicht leiden. Unter seinem schwarzen, streng nach hinten frisierten Haar lagen dunkle Augen, die ihr allzu kalt und unfreundlich dreinblickten. Der schmale Mund mit dem akkurat geschnittenen Schnurrbart passte in ihren Augen perfekt zu seinem herrischen und arroganten Auftreten. Das Mädchen beobachtete gelangweilt, wie Feddo sich aus der Tür in den Garten hinausschlich, während ihr Vater das im Licht der Lampen aufblitzende Glas erhob, um einen Toast auf das Brautpaar auszubringen.

Tilla lächelte Joseph an, der seine Augen jedoch über die überschaubare Anzahl der Anwesenden schweifen ließ. Demy tat es ihm gleich. Seit dem Tod ihrer Mutter hatte es keine Gesellschaften mehr in diesem Haus gegeben und entsprechend zurückhaltend und fremd wirkten die eigens für diesen Tag geladenen Gäste. Demy, die keinen Champagner eingeschenkt bekam, da sie mit ihren 13 Jahren als zu jung befunden wurde, trank ihr Wasser in einem Zug aus. Während die langstieligen Gläser der sich zuprostenden Gäste klingend aneinanderstießen, folgte sie heimlich ihrem Bruder in die Dunkelheit hinaus.

Kalte Feuchtigkeit hüllte sie ein, denn über den vom bleichen Mond beschienenen Wiesen lag ein beinahe dickflüssig erscheinender Nebel. Tagsüber war deutlich der nahe Einzug des Frühlings spürbar, doch des Nachts versuchte der Winter noch immer, sich die Herrschaft über das Land nicht aus den frostigen Fingern reißen zu lassen.

Suchend sah sich das Mädchen nach seinem Bruder um. Dass der siebenjährige Feddo sich in der Runde der Erwachsenen langweilte, konnte sie gut nachvollziehen, doch dass er nicht hinauf in sein Zimmer gegangen war, sondern den Weg in die Nacht hinaus gewählt hatte, machte sie neugierig.

Für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte sie einen Schatten zwischen den Kopfweiden am Kanal zu sehen, daher raffte sie ihr neues, aus feiner Seide und Tüll gefertigtes weinrotes Kleid und rannte mit schnellen Schritten zur steil abfallenden Böschung. Die schlanken Zweige der Kopfweiden trugen noch keinen Blätterschmuck, weshalb sie inmitten des dichten Bodennebels wie unheimliche Fabelgestalten aussahen, die sie ergreifen und in das nahezu stehende dunkle Wasser der Gracht zu werfen versuchten.

Demy rümpfte die Nase und kämpfte gegen ihre allzu lebhafte Fantasie an, ehe sie unter den Ästen durchtauchte, um hinter die lange Reihe knorriger Stämme zu schlüpfen. Der modrige Geruch von nasser Erde nahm zu, und die Feuchtigkeit drang in ihr dünnes, vornehmes Kleid. Ihr sorgsam aufgestecktes schwarzes Haar kringelte sich um ihre Stirn und in ihrem Nacken zu winzigen Löckchen zusammen.

Was wollte Feddo hier? Das Wasser in der Gracht war tief und eiskalt, zudem bot der steile Abhang keinerlei Halt, sollte der Junge ins Rutschen geraten.

»Hilf mir mal!«

Demy zuckte erschrocken zusammen. Keine fünf Meter von ihrem Standort entfernt machte sie die Silhouette ihres Bruders aus. Er kauerte direkt am Wasser und hatte sein weißes Hemd bis über den Bauchnabel hochgerollt. Irgendetwas schien er darin festzuhalten, und mit der anderen Hand klammerte er sich an ein paar braunen Grashalmen der Böschung fest. Feddo wollte offenbar den Hang wieder hinaufklettern, brachte das mit nur einer freien Hand aber nicht zuwege.

»Was hast du da?«, fragte Demy interessiert, während sie mit vorsichtigen Schritten zwischen dem Abhang und den Weiden hindurch zu ihm eilte.

»Jetzt mach schon!« Feddo suchte sich einen halbwegs festen Stand und reckte ihr kurz seine nasse, schmutzverklebte Hand entgegen, musste sich dann aber schnell wieder festhalten.

»Wenn Papa diesen nächtlichen Ausflug mitbekommt oder sieht, was du mit deinen neuen Kleidungsstücken anstellst …«

»Wird er schon nicht.«

Wenig überzeugt klammerte Demy sich mit einer Hand an einen der biegsamen Weidenäste, rutschte ein Stück den Abhang hinunter und streckte ihrem Bruder die Rechte entgegen.

Der Siebenjährige fixierte mit den Augen ihre etwa einen Meter von ihm entfernte Hand, ließ das Böschungsgras los, stemmte sich hoch und krallte sich gerade noch rechtzeitig an Demy fest, ehe seine schwarzen Schuhe, die nicht für eine derartige Entdeckungstour gedacht waren, abrutschten. Er sank auf die Knie, ohne seine geheimnisvolle im ehemals weißen Hemd versteckte Beute loszulassen.

Demy stöhnte unter der Last an ihrem Arm, doch sie stemmte sich mit ihren hellen Satinschühchen in den matschigen Untergrund, und schließlich gelangte Feddo auf die Böschung hinauf.

»Was hättest du getan, wenn ich nicht auf der Suche nach dir gewesen wäre?«, fauchte sie ihren Bruder ungehalten an.

»Dann hätte ich mir was anderes einfallen lassen!«

Demy rümpfte die Nase. Als Feddo das nasse, verschmutzte Hemd ein Stück aufrollte, sah sie, was er darin versteckte: Gut ein Dutzend winzige graugrüne Frösche, die sehr spät im vergangenen Jahr als Laich abgelegt worden sein mussten, weshalb sie sich erst in diesem Frühjahr entwickelt hatten und alle noch ihre Kaulquappenschwänze besaßen.

»Was hast du mit denen vor?« Demys Stimme klang misstrauisch. Immerhin kannte sie Feddos Streiche nur zu gut, zumal sie an den meisten nicht ganz unbeteiligt war.

»Du willst doch hierbleiben, oder?«

Demy nickte nur und betrachtete die winzigen Amphibien. Sie sprangen und kletterten tollkühn übereinander, weshalb Feddo sie schleunigst zurück in das Hemd rollte.

»Du sollst in Berlin Haustochter oder Gesellschafterin für eine Dame in feinen Kreisen sein. Weißt du, was von so einer verlangt wird?« Ihr Bruder sah sie im bleichen Schein des Mondes fragend an.

»Nein. Du?«

»Nein. Aber ich weiß, dass Tilla mit deinem Alter geschummelt hat. Sie gab an, du seist bereits sechzehn Jahre alt. Und ich weiß in jedem Fall, was von einer Gesellschafterin nicht erwartet wird!«

Feddo und Demy grinsten sich an.

***

Erik van Campen warf einen Blick auf das sorgsam in Stroh verpackte wertvolle Geschirr, das er sich, wie so vieles andere, eigens für den Besuch des Verlobten seiner ältesten Tochter ausgeliehen hatte und jetzt zurückbringen sollte. Einen Augenblick spielte er mit dem Gedanken, die wunderschönen Kostbarkeiten zu behalten, da er seine eigenen seit dem Tod seiner zweiten Frau stückweise hatte veräußern müssen. Andererseits würde er bald wieder ins Geschäft kommen und sich neue Märkte erschließen können, sobald durch Tilla die Bande zwischen den van Campens und den Meindorffs erneut geknüpft waren. Seine Geschäftskontakte nach Deutschland hatte er nach dem Tod seiner ersten Frau, einer gebürtigen Meindorff – jedoch aus einer anderen Linie stammend – nicht zu halten vermocht.

Er schüttelte den Kopf und packte die ebenfalls geliehenen wertvollen Brokatkissen beiseite. Solcher Luxus musste warten, bis Tilla verheiratet war und er bei Vertragsverhandlungen und Geschäftsabschlüssen seine neuen Verwandten als Bürgen angeben oder über sie an Investitionsmöglichkeiten gelangen konnte.

Vom Innenhof drangen aufgeregte Stimmen herein; offenbar diskutierte Demy wieder vergebens mit Tilla. Dabei offenbarte sie ihren außergewöhnlich ausgeprägten Wortschatz, den sie sich in ihren gemeinsamen langen Lesestunden mit Anki angeeignet hatte. Das temperamentvolle Mädchen war noch immer nicht bereit, ihre Schwester nach Berlin zu begleiten.

Während er mit einer Hand über den edlen Stoff des obersten Kissens strich, verriet ein Seufzen, wie sehr ihm der Gedanke missfiel, neben Anki und Tilla auch Demy in die Ferne zu schicken. Tilla war durchaus in einem Alter, in dem sie heiraten und ihren eigenen Hausstand gründen sollte, aber Demy war erst 13, viel zu jung für einen dauerhaften Aufenthalt in der Fremde. Sein einziger Trost war, dass ihm die brave, hilfsbereite Rika und der kleine Spitzbube Feddo blieben.

Bei dem Gedanken an seinen Sohn grinste Erik breit. Joseph war einen Tag früher als geplant abgereist – was Erik beträchtliche Kosten einsparte, da er nun das geheuchelte feudale Leben, das seine Finanzen erheblich überstieg, frühzeitig beenden konnte. Ihm war durchaus bewusst, weshalb Feddo und Demy die Froschinvasion in das Zimmer des zukünftigen Gatten ihrer Schwester geschmuggelt hatten. Das Mädchen hatte gehofft, ihre Schwester, in erster Linie aber deren Verlobten davon überzeugen zu können, dass sie als Gesellschafterin für Tilla nicht tragbar war. Doch obwohl Demys schlammverschmutztes Kleid keinen Zweifel daran ließ, wer hinter dem nächtlichen Aufruhr steckte, schob Tilla die Schuld allein Feddo in die Schuhe und bestand auf der Einhaltung des Arrangements.

Erik zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. Er wollte die lebensfrohe, wilde Demy gern bei sich behalten, doch Tilla hatte ihm praktisch das Messer auf die Brust gesetzt. Er war gezwungen, sie ziehen zu lassen.

Kapitel 2

Bei Lübeck, Deutsches Reich,März 1908

Laut lachend kippte Hannes Meindorff mitsamt seinem Stuhl nach hinten über. Polternd und krachend schlug er auf dem graugrünen Linoleumboden auf und spürte unsanft, wie sich die Lehne in seinen Rücken bohrte. Doch der Schmerz flaute ebenso schnell wieder ab, wie er gekommen war, sodass er mit den Frauen am Tisch weiterlachte. Leicht benommen – allerdings nicht von seinem Sturz, sondern des Alkohols wegen –, blieb er liegen und betrachtete die dunkle Holzdecke, die Messinglampen, deren elektrische Birnen ein für seinen Geschmack – oder seinen Zustand – zu grelles Licht verbreiteten und den robusten, ebenfalls aus dunklem Eichenholz gefertigten Tresen, an dem sein Kopf haarscharf vorbeigeschrammt war.

Das schrille Lachen eines der Mädchen, die bei ihnen am Tisch gestrandet waren, schmerzte in seinen Ohren. Sein Begleiter Philippe hatte diese eigentümliche Eigenschaft, überall, wo er auftauchte, die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich zu ziehen.

Hannes grinste und legte sich bequemer hin. Seit vielen Jahren lebte Philippe in ihrem Haus, trug sogar den Nachnamen Meindorff, doch noch immer wusste Hannes nicht, als was er ihn eigentlich bezeichnen sollte. War er sein Freund oder vielmehr sein Bruder? Pflege- oder Ziehbruder klang umständlich; ein richtiger Bruder war er nicht, davon hatte Hannes zwei und mit beiden konnte er wenig anfangen – wohl aber mit Philippe.

Der junge Mann in der Uniform der Elite-Kadettenanstalt Groß-Lichterfelde1 hob die Augenbrauen, als ein mächtiger Schatten zwischen ihn und die Lichtquellen an der Decke trat.

Die Person beugte sich über ihn. »Alles in Ordnung?«

»Ja, ja. Ich sammle nur Kraft für die nächsten Stunden«, gab Hannes mit schwerer Zunge zurück und brachte damit den besorgt dreinblickenden Philippe zum Schmunzeln. Der setzte sich neben ihn auf den Boden, mit dem Rücken gegen die Vertäfelung des Tresens gelehnt, und streckte die Füße in den hochschaftigen, braunen Armeestiefeln weit von sich. Dunkle Bartstoppeln wucherten in seinem sonnengebräunten Gesicht mit dem kantigen Kinn, das die Frauen so anzog – ebenso wie seine exotische Schutztruppenuniform mit den blauen Ärmelumschlägen, die ihn als Mitglied der deutsch-südwestafrikanischen Truppen auswies.

»Du bist zu grün für diese Menge Alkohol«, rügte Philippe ihn leise.

»Ich bin nur ein paar läppische Jahre jünger als du, das sind also nur ein paar läppische Bier weniger!«, witzelte Hannes, wandte den Kopf und schaute Philippe an. Verwundert stellte er fest, dass dessen Blick vollkommen klar war und nicht verriet, dass er auch nur annähernd zu viel Alkohol abbekommen hatte. Vertrug dieser Kerl denn so viel, oder … Hannes hatte nicht darauf geachtet, wie viele Gläser Philippe im Laufe des Abends geleert hatte. Womöglich hielt er sich ja noch an seinem ersten Bier fest!

Schweigen senkte sich zwischen die Freunde, und obwohl Hannes’ Kopf sich schwerer anfühlte als sonst, liefen seine Gedanken immer weiter, während am Tisch die Runde munter weiterfeierte, ungeachtet der Tatsache, dass die beiden vormals so interessanten Uniformierten fehlten.

Hannes war wütend auf Philippe gewesen, weil der von seinen drei Monaten Heimaturlaub nahezu zweieinhalb in irgendwelchen anderen Ländern zugebracht hatte und nur für die letzten paar Tage nach Hause kommen würde, bevor er nach Afrika zurückkehren musste.

Der Ziehsohn seiner Eltern war schon immer ein unabhängiger Vagabund gewesen, vielleicht, weil er als Kind so oft hin und her geschoben worden war. Philippe eckte ständig überall an, was den dickfelligen jungen Mann aber zumindest nach außen hin nicht zu beeindrucken schien.

Hannes beneidete Philippe um diese Kaltschnäuzigkeit, war er selbst doch ganz anders. Verwöhnt nannten ihn die einen, leichtlebig die anderen. Beides stimmte. Er war privilegiert aufgewachsen und besaß nicht den Ehrgeiz, sich den Regeln und Normen seines dominanten Vaters, der Gesellschaft oder des Lehrkörpers zu widersetzen. So führte er ein angenehmes Leben, das er zumeist genoss und das vor allem dank Philippe nicht langweilig wurde, dem ständig originelle Abenteuer einfielen und der dennoch zuverlässig dafür sorgte, dass Hannes nicht zu Schaden kam. Aus diesem Grund störte es ihn auch so sehr, dass Philippe den Großteil seines Urlaubs im Ausland verbracht hatte, wenngleich Hannes bewusst war, dass er nicht viel von ihm gehabt hätte, denn immerhin war er selbst ja die meiste Zeit in der Kadettenanstalt kaserniert.

An seinem freien Wochenende hatte er es sich nicht nehmen lassen, Philippe mit seinem nagelneuen Automobil vom Kieler Hafen abzuholen, und nun waren sie irgendwo auf der Strecke zwischen Kiel und Berlin in einem Gasthaus versackt. Nein, er war versackt, stellte Hannes mit einem neuerlichen prüfenden Blick in Philippes wache Augen fest.

Er hatte genug davon, irgendwelchen schwer zu sortierenden Gedanken nachzuhängen, also richtete er sich mühsam auf die Ellenbogen auf und stieß seinen Kameraden mit der Stiefelspitze an. »Was hältst du davon, wenn wir uns wieder um die süßen Mädchen kümmern?«

»Ich habe nicht den Eindruck, dass die uns vermissen.«

»Ja, ja, aus den Augen, aus dem Sinn«, kicherte Hannes und schob sich auf die Knie. »Komm schon. Sobald sie dein Antlitz wieder erblicken, wird ihnen schmerzlich bewusst werden, was sie in den letzten paar Minuten versäumt haben.«

»Wenn du meinst«, erwiderte Philippe und klang zu Hannes’ Erstaunen reichlich desinteressiert. Dabei war Philippe in ganz Berlin als Frauenheld verschrien und die Väter, die etwas auf die Ehre ihrer Töchter hielten – und das mussten in Preußen fast alle sein, zumindest in Hannes’ Bekanntenkreis –, schlossen die jungen Damen inzwischen weg, wenn Philippe in der Stadt war. So jedenfalls war es Hannes zu Ohren gekommen.

Behände sprang Philippe auf, strich sich die Uniformjacke glatt und zog Hannes auf die Beine. Einen Moment lang drehte sich alles vor seinen Augen, doch dieser leidige Zustand legte sich rasch. Schon bevor er seinen Stuhl wieder aufgestellt hatte, saß eine adrette Brünette auf Philippes Schoß und bedeckte unter gedämpftem Kichern sein sicher unangenehm kratziges Gesicht mit federleichten Küssen.

Hannes strahlte, als sich zwei Mädchen links und rechts an ihn lehnten und ihn mit ihrer Aufmerksamkeit bedachten, wobei ihn die qualmende Zigarette in der Hand der ansehnlichen Schwarzhaarigen empfindlich störte. Der prickelnde, ja nahezu erhebende Zustand, gleich von zwei Frauen umgarnt zu werden, dauerte jedoch nur so lange an, bis die Tür des winzigen Gastraums so fest gegen die Innenwand knallte, dass die unzähligen leeren und halb gefüllten Gläser auf den Tischen klirrend aneinanderstießen.

In der Tür baute sich ein vierschrötiger Kerl um die vierzig auf, der aufgrund seiner Oberarme als ein körperlich schwer arbeitender Mann zu erkennen war. Schneller noch, als Hannes in seinem leicht benebelten Zustand überhaupt begriff, was da vor sich ging, hatte Philippe die glimmende Zigarette, die die Schwarzhaarige reaktionsschnell unter den Tisch geworfen hatte, ausgetreten. Gleich darauf zerrte Philippe ihn vom Stuhl und stieß ihn in Richtung der Hintertür zum Treppenhaus. Er drückte ihm den Schlüssel für ihr Zimmer in die Hand und raunte: »Verschwinde nach oben!«

»Aber …«

»Verschwinde, Kadett!«

Hannes gehorchte, und erst als er die Tür hinter sich zuschlug, wurde ihm bewusst, dass Philippe sich einmal mehr schützend vor ihn stellte. Der Eindringling, vermutlich der aufgebrachte Vater der Schwarzhaarigen, sah aus wie ein Schwergewichts-Profiboxer. Hannes’ nächste Überlegung war, ob Philippe gezielt den Tisch direkt vor dem Treppenhaus gewählt hatte, da ihm Situationen wie diese geläufig waren.

Wütende und erschrockene Stimmen mischten sich mit dem Scharren von Stühlen über den Linoleumboden, dem folgten ein dumpfer Schlag und das Klirren von Glas, als habe jemand den Tisch umgeworfen.

Noch einmal überlegte Hannes, ob er nicht lieber seinem Freund beistehen sollte, doch der Offizier in Philippe hatte ihm keine Wahl gelassen. Philippe wollte verhindern, dass er bei dem Zusammenstoß mit dem aufgebrachten Vater anwesend war, also gehorchte er.

***

Gut eine Stunde später – Hannes lag in einer Art Dämmerzustand auf seinem Bett –, öffnete sich die Zimmertür, und Philippe trat ein. Hannes fuhr hoch, musste sich aber am Fenstersims festhalten, um nicht wie von einem Hammer getroffen zurück auf die Matratze zu fallen. Der Alkohol in seinem Blut machte ihm erheblich zu schaffen, allerdings gelang es ihm, einen prüfenden und besorgten Blick auf seinen Kameraden zu werfen. Dieser wirkte erstaunlich aufgeräumt, stellte Hannes fest, wobei er seinen Sinneseindrücken nicht mehr so ganz traute.

»Leg dich schlafen. Du solltest deinen Schädel schonen, wie ich soeben beim Begleichen der Rechnung erfahren habe«, foppte Philippe ihn.

Erleichtert sank Hannes zurück auf das quietschende Metallbett. Sein Freund musste die Situation entschärft haben, denn neben seiner äußerlichen Unversehrtheit klang er gewohnt ruhig.

»Was war denn da unten los?«

»Unterschätze nie das Ansehen eines Offiziers, den Namen Meindorff, die Entschuldigung, dass der Kadett noch ein unreifer Jungspund ist, auf den ich als älterer Bruder selbstverständlich ein wachsames Auge habe, wie auch auf die Mädchen in unserer Begleitung, und unterschätze auf keinen Fall die Wirkung, wenn man das alles dem aufgebrachten Vater bei einem leckeren Essen und einem guten Tropfen Wein erklärt. Ach, nebenbei bemerkt, es ist auch von Vorteil, dem Wirt unverzüglich zu versichern, dass du selbstverständlich für den durch einen berechtigten Ausbruch eines besorgten Familienangehörigen entstandenen Schaden an Möbeln und Gläsern aufkommen wirst.«

»Danke, Freund«, murmelte Hannes, ohne selbst so recht zu wissen, ob er es ironisch oder erleichtert meinte.

Im Gegensatz zu Hannes, der noch mit Stiefeln auf dem Bett lag, entkleidete Philippe sich bis auf die Unterwäsche und schlüpfte unter die Decke.

»Jetzt hab ich dich um eine Nacht mit der Brünetten gebracht«, brummte Hannes schlaftrunken zu dem anderen Bett hinüber, das er im bläulichen Mondschein nur undeutlich erkennen konnte.

»Wen sollte das stören?«, lautete die eigentümliche Antwort von Philippe, doch Hannes verstand zu dieser späten Stunde ohnehin nicht mehr viel.

Mit dem zufriedenen Lächeln eines Mannes, der wieder einmal aus der strengen Enge seines Elternhauses und den ebenso rigiden Regularien der Militärschule ausgebrochen und ungeschoren davongekommen war, schlief er ein.

Kapitel 3

Berlin, Deutsches Reich,März 1908

Die Kutsche hielt auf einem breiten, in der Mitte von einer Grünfläche und Bäumen geteilten Boulevard, vor einem hohen schmiedeeisernen Tor. Das Haus hinter dem sandsteingepflasterten Vorplatz stand den herrschaftlichen Gebäuden, die Demy auf den letzten Kilometern bestaunt hatte, in nichts nach.

Nachdem der Bedienstete die gepolsterte Tür geöffnet und den Tritt heruntergeklappt hatte, war Demy die Erste, die ausstieg, wobei sie die helfend angebotene Hand des Bediensteten geflissentlich übersah und allein heruntersprang. Staunend legte sie den Kopf in den Nacken und betrachtete die von der Abendsonne beschienene weiße Hausfassade, die hohen, durch Sprossen unterteilten Fenster, über denen schmucke Stuckdächer hervortraten, die ausschließlich der Zierde dienten und keinerlei Nutzen hatten.

Demy maß das Haus mit den Augen ab. Vermutlich hätte das ansehnliche Wohnhaus auf dem Gut ihres Vaters zwei- oder gar dreimal in dieses Stadthaus hineingepasst.

Eine der beiden wuchtigen, oben abgerundeten Flügeltüren schwang auf, und auf der Plattform oberhalb der ausladenden Treppe stellten sich über ein Dutzend Personen auf, um die Ankömmlinge willkommen zu heißen.

Unbehaglich betrachtete Demy das Begrüßungskomitee. Die weiblichen Bediensteten trugen auffällig gute Kleider mit makellos geplätteten weißen Schürzen und schlichten spitzenbesetzten Häubchen auf dem Haar. Würde sie, da sie in diesem Haus ebenfalls als Angestellte galt, dieselbe Kleidung tragen müssen?

Zwei Männer in schwarzen Hosen, weißen Hemden und grau-schwarz gestreiften Westen eilten die Stufen herunter und luden das reichlich mitgeführte Gepäck ihrer Schwester vom Kutschdach. Auch sie machten auf Demy einen äußerst steifen und vornehmen Eindruck. Wie immer, wenn sie sich unbehaglich fühlte, rümpfte sie ihre schmale Nase, wodurch sich auf dieser winzige Falten bildeten.

»Lass das!«, wurde sie prompt von ihrer älteren Schwester zurechtgewiesen.

»Geh du lieber da die Treppe hinauf. Schließlich wirst du die Dame des Hauses sein!«, gab Demy widerborstig zurück.

Das Mädchen beobachtete, wie Tillas Blick über die mehrstöckige Hausfassade wanderte und sich ihre Gesichtszüge dabei von Unsicherheit in Begeisterung wandelten.

»Selbstverständlich, aber du folgst mir.«

»Sicher doch, gnädiges Fräulein.«

Tilla bedachte Demy erneut mit einem ihrer vorwurfsvollen Blicke, ehe sie ihren schilfgrünen bodenlangen Reiserock mit einer Hand raffte und sich gemessenen Schrittes den Treppenstufen näherte.

Ein knatterndes Geräusch, das zunehmend lauter und unangenehmer wurde, lenkte Demys Aufmerksamkeit von ihrer Schwester ab. Neugierig drehte sie sich um und sah, wie ein schwarzer Daimler Cardan-Wagen vor dem schmiedeeisernen Portal anhielt. Dem Vehikel entstieg ein schlanker junger Mann. Dieser nahm seine Schutzbrille ab, wobei er gleichzeitig auch die Schildmütze von seinem braunen Haar zog, und stürmte auf Tilla zu, um sie am Ellenbogen zu ergreifen.

»Fräulein Tilla van Campen, nicht wahr?«

Mit einem Hochmut, der ihr beigebracht worden war, um allzu forsche Männer auf gebührlicher Distanz zu halten, reckte sie das Kinn und blickte zu dem jungen Uniformierten auf, der ihr ein unbeeindrucktes Lächeln schenkte.

»Ich bin Hannes Meindorff und soll mich bei Ihnen im Namen meines Bruders entschuldigen, weil er Sie leider nicht persönlich willkommen heißen kann. Er ist noch geschäftlich unterwegs, kommt aber, sobald es ihm möglich ist.«

Der junge Mann verbeugte sich galant, was wegen der Schmutzspur in seinem Gesicht und seiner zerzausten Haare so unpassend wirkte, dass Demy ein amüsiertes Auflachen nicht unterdrücken konnte.

»Und Sie sind Fräulein Demy, die Schwester meiner zukünftigen Schwägerin?«, wandte er sich prompt an sie.

Demy schrak zurück, als er auch ihre Hand ergriff, einen Handkuss über diese hinweghauchte und sie mit seinen auffallend weißen Zähnen fröhlich angrinste.

»Ja«, konnte sie nur erwidern, denn Josephs jüngerer Bruder drehte sich bereits wieder zu Tilla um und bat diese, ihm zu folgen.

Gemeinsam stiegen sie die Stufen hinauf, und Hannes stellte ihnen der Reihe nach die geduldig wartenden Bediensteten vor. Demy, überfordert von den vielen neuen Eindrücken, behielt nicht einen einzigen Namen in ihrem Gedächtnis.

Schließlich geleiteten zwei Dienstmädchen, gefolgt von ein paar Männern mit ihrem Gepäck, die Schwestern in den ersten Stock. Ihr Weg führte sie einen Flur entlang, dessen weinroter Teppichbelag die Geräusche ihrer Schritte fast vollständig verschluckte. Vor einer weißen Doppeltür stoppte die Prozession. Eine der Bediensteten öffnete den linken Flügel und trat höflich zurück, damit Tilla und Demy zuerst eintreten konnten.

Während Tilla in den Raum hineinging und einen kurzen Blick über den dunklen Holzboden, die geblümte Stofftapete und die erlesenen Möbel gleiten ließ, wobei sie bereits die Nadeln aus ihrem breitrandigen Hut zog, hielt Demy mit staunend offen stehendem Mund inne. Einen so prachtvoll ausgestatteten Raum hatte sie noch nie zuvor gesehen. Vorhänge aus schwerem Samt, Orientteppiche mit verschlungenen Mustern und ein wuchtiges Himmelbett ließen sie nahezu ehrfürchtig die Luft anhalten. In den Sonnenstrahlen, die durch die hohen Fenster hereindrangen, schimmerten die edlen Holzmöbel in warmen Farben.

Tilla warf ihren Hut achtlos auf eine Kommode und drehte sich nach ihrer Begleiterin um. Mit ein paar Schritten war sie bei ihr und schob ihr mit der Hand den Mund zu.

»Hör gefälligst auf zu starren. Es muss niemand bemerken, wie ungewohnt derartiger Luxus für uns ist!«

»Und warum nicht?«, zischte Demy zurück.

»Weil Papa natürlich nicht gesagt hat, dass er pleite ist. Wir möchten doch nicht, dass in diesem Haus jemand auf den Gedanken kommt, ich heiratete Joseph des Geldes wegen.«

»Tust du aber doch!«, konterte Demy.

»Halt den Mund!« Tilla wandte sich an eines der Dienstmädchen. »Henny, zeige Fräulein van Campen bitte ihr Zimmer.«

Die junge Frau mit den feuerroten Locken lächelte Demy an, ging zu einer unscheinbaren schmalen Tür und öffnete sie.

Demy betrat zum ersten Mal ihr neues Reich. Das Zimmer war etwa halb so groß wie einer der beiden Räume ihrer Schwester, aber sehr hübsch ausgestattet und besaß, da es sich um ein Eckzimmer handelte, auf zwei Seiten Fenster und sogar einen Zugang zu einem kleinen Balkon.

»Oh, wie schön!«, sagte Demy, dankbar darüber, endlich einen Ort zu haben, an den sie sich zurückziehen konnte.

Als es an eine zweite Tür klopfte, fuhr sie neugierig herum. Henny öffnete die Haupttür zum Flur und ließ damit einen Livrierten ein, der wortlos Demys Reisetasche auf einen Stuhl stellte, sich knapp in ihre Richtung verbeugte und augenblicklich wieder nach draußen verschwand. Das Mädchen fragte sich einen Moment lang, ob der Mann vor ihr die Flucht ergriff, da er nicht einmal abwartete, bis sie sich bedankte.

Allerdings wurde sie sofort abgelenkt, da Henny ihre Tasche öffnete und ihre Wäsche auf die mit unzähligen Schubladen versehene Kommode zu stapeln begann.

»Bitte, ich möchte selbst auspacken.« In Demy sträubte sich alles dagegen, einer Fremden dabei zuzusehen, wie sie in dem wenigen herumwühlte, was sie nach Berlin hatte mitbringen dürfen.

Das Dienstmädchen sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an, legte die Blusen zurück in die Tasche und trat folgsam, wenn auch sichtlich verwirrt, beiseite.

Demy fühlte sich verloren in diesem fremden Raum und wartete erst einmal ab, was nun geschah. Ihr Blick wanderte von der offen stehenden Verbindungstür zum Zimmer ihrer Schwester, von dort weiter zu den beiden Türflügeln, die in den Flur hinausführten, glitt über die weißen Möbel, das breite weiße Bett mit den hohen Bettpfosten und hinüber zu der verglasten Balkontür. Nichts geschah. Selbst Henny stand bewegungslos da und wartete ebenfalls.

»Also«, begann Demy und zog die Nase kraus. »Wir können hier stehen, bis wir Wurzeln schlagen, oder Sie sagen mir, was Sie jetzt tun und vor allem, was ich tun sollte!«

Ein erst unterdrücktes, dann offenes Lachen von Henny, welches sie jedoch sofort hinter ihren auf die Lippen gepressten Händen versteckte, ließ Demy erleichtert aufatmen. Zumindest steckte noch Leben in diesem Dienstmädchen!

»Sie sagten, Sie wollen allein auspacken, Fräulein van Campen. Ich warte, bis Sie mir sagen, wobei ich Ihnen helfen darf.«

Demy nickte langsam. Hennys Antwort machte ihr die für sie undurchschaubare Situation nicht leichter. Sie wollte am liebsten allein sein, sich alles ansehen, sich umziehen und ein wenig hinlegen – und später ihre Schwester fragen, was hier überhaupt von ihr verlangt wurde.

Entschlossen streckte Demy sich und trat zu der Frau, um ihr zuzuraunen: »Dass jemand darauf wartet, dass ich ihm sage, was er tun soll, bin ich nicht gewohnt. Das habe ich höchstens mal bei meinem jüngeren Bruder Feddo probiert, allerdings nur mit mäßigem Erfolg.«

Erneut kicherte Henny, bemühte sich aber gleich wieder um ein unbeteiligtes Gesicht. »Vielleicht möchten Sie ein wenig ruhen, Fräulein van Campen? Dann lasse ich Sie allein. Hier drüben, gleich neben dem Kamin, gibt es eine Klingelschnur, mit der Sie mich rufen können, sollten Sie meine Hilfe brauchen oder eine Frage haben.«

Demy betrachtete die braune Kordel mit den aufgebauschten Fransen am Ende, die an der weinroten Tapete entlang verlief. »Das ist gut. Vielen Dank, Henny.«

Als sei dies ein Zauberwort für die junge Frau, knickste sie und verschwand flink durch einen schmalen Türspalt in den Flur.

Erleichtert atmete Demy auf, drehte sich um, öffnete die Balkontür und trat, eingehüllt von einem frischen Luftzug, hinaus. Warmer Sonnenschein begrüßte sie, als sie sich weit über die verschnörkelte weiße Steinbrüstung lehnte und hinunter auf den hübsch angelegten Park schaute. Rundum erhoben sich wuchtige Gebäude dem blauen Himmel entgegen, deren Bauweise den Reichtum der Eigentümer widerspiegelte. Froh um das Grün in der über zwei Millionen Einwohner zählenden Stadt, ließ Demy die Balkontür auf und warf sich mitsamt ihrer schwarzen Schnürstiefel, dem blauen, knöchellangen, schrecklich zerknitterten Reisekleid und dem bis zu den Knien reichenden Mantel auf die Matratzen ihres Bettes, das erbost über die rüde Behandlung knarrte.

Ihre Muskeln waren allesamt angespannt, die Augen mit unruhigem Blick an die mit einem Stuckband verzierte Decke gerichtet.

Allen ihren Protesten zum Trotz war sie also doch nach Berlin geschickt worden. Heimweh überfiel sie, schnürte ihr die Kehle zu und trieb ihr die Tränen in die Augen. Niemals zuvor hatte sie sich so einsam oder gar gedemütigt gefühlt. Selbstverständlich war sie nicht in einem Alter, in dem sie frei über ihr Leben bestimmen durfte, doch dass es plötzlich Tilla war, nicht ihr Vater, die sagte, wo es langging, verstörte sie zutiefst. Mit dem unbestimmten Gefühl, Opfer eines Geschehens geworden zu sein, dessen Hintergrund sich vollständig ihrer Kenntnis entzog, betrachtete sie übellaunig die Stuckverzierungen über sich.

Niemand hatte sie erschöpfend darüber aufgeklärt, weshalb sie hier war, sie wusste nicht, welche Aufgaben in den Zuständigkeitsbereich einer Gesellschafterin fielen. Überhaupt fragte sie sich, ob die Stelle nicht ebenso ein Relikt aus vergangenen Tagen war, wie ein Diener, der Livree trug? Aber beides wurde offenbar in diesem Haus erwünscht! Allerdings änderte das nichts an der Tatsache, dass sie sich diese Aufgabe nicht ausgesucht hatte, ja sie nicht einmal hierherziehen wollte! Sie war schlichtweg zu diesem Schritt gezwungen worden!

Vergeblich kämpfte sie gegen die ihr noch immer in die Augen drängenden Tränen an, wobei sie mit geballten Fäusten dalag und der hohen Decke zumurmelte: »Ich bin ein entwurzelter Baum.«

***

Die jugendliche Neugier siegte schnell über Demys Gefühlschaos und so verließ sie eine halbe Stunde später, nach einem Blick auf die schlafende Schwester im Nebenzimmer, ihre Kammer.

Während sie den Flur entlang zurück in Richtung Treppe schlich, betrachtete sie die gewaltigen goldgerahmten Gemälde zwischen den hohen Türrahmen. Jagdszenen zu Pferde, ernst dreinschauende Männer und Frauen und dazwischen ein paar in Öl verewigte Hunde wechselten sich miteinander ab.

Demy betrat das separat gebaute Treppenhaus und entschloss sich spontan, die Stufen hinunterzugehen, um sich im Erdgeschoss umzusehen.

Mit schief gelegtem Kopf betrachtete sie den steil abfallenden Handlauf, der förmlich danach schrie, zum Rutschen genutzt zu werden. Flugs schwang sie sich hinauf und glitt in hohem Tempo, nur einmal kurz abgebremst, da das Geländer, wie die Treppe, zweimal abknickte, auf diesem abwärts. Gestoppt wurde sie schließlich von kräftigen Männerhänden. Erschrocken, da sie geglaubt hatte, bei ihrem Tun unentdeckt zu bleiben, starrte sie in das unterdessen gesäuberte Gesicht von Hannes. Sein freches Grinsen erinnerte sie sofort an Feddo.

»Sie müssen etwa zwei Meter nach der letzten Kurve abbremsen, sonst haben Sie unten zu viel Schwung und knallen unsanft gegen die Tür. Das erzeugt ein verräterisches Geräusch im Foyer!«

»Danke«, erwiderte Demy mehr konsterniert als keck und beendete ihre Rutschfahrt, nachdem Hannes sie losgelassen hatte.

Noch immer lachend nahm er bei seinem Weg nach oben zwei Stufen auf einmal, während Demy ihre Kleider ordnete. Als sie nach der Klinke griff, schmunzelte sie belustigt vor sich hin. Hannes hatte bei seinem Hinweis über die richtige Rutschtechnik mit Sicherheit aus Erfahrung gesprochen, und das machte ihn ihr gleich sympathisch. Die Aussicht darauf, mit einem so fröhlichen, unkomplizierten Mann in einem Haus zu wohnen, erleichterte ihr die Vorstellung, hier die nächsten Jahre verbringen zu müssen.

Das Foyer mit den tiefen Sesseln um einen dunklen Couchtisch, mit den gewaltigen Pflanzenkübeln und riesigen Kronleuchtern kannte sie ja bereits. Von diesem erhabenen und prunkvoll ausgestalteten Raum gingen mehrere Türen ab, und das Mädchen öffnete neugierig eine nach der anderen.

Der Bibliothek, deren bedrückend wuchtige Regale bis unter die hohe Decke reichten, schloss sich ein bescheidenerer, vermutlich als Handarbeitszimmer genutzter Raum an. Es folgten ein in Blau gehaltener Salon und ein Speisezimmer mit gepolsterten Stühlen und vornehmen Glasvitrinen. Dahinter kamen ein Musikzimmer, in dem ein gewaltiger Flügel stand, und ein paar Räume, deren Nutzen sich ihr nicht auf Anhieb erschloss.

Durch die Verandatür eines dieser Räume konnte Demy in den Park sehen. Sie trat ein, zog die Tür hinter sich zu und eilte zur Fensterfront.

Ein um Aufmerksamkeit heischendes Räuspern ließ sie erschrocken herumwirbeln. In einem Polstersessel, die Füße mitsamt den Schuhen auf der Sitzfläche des gegenüberstehenden Sessels aufgestützt, saß dort ein junger Mann in einer ungewöhnlich geschneiderten hellbraunen Uniform. Der Soldat nahm weder die Füße herunter, noch setzte er sich aufrecht hin, als er mit tiefer Stimme fragte: »Wer bist du denn? Was suchst du hier?«

Demy rümpfte die Nase und versuchte, ihr heftig klopfendes Herz zu beruhigen.

»Da du mir auf meine Fragen nicht antwortest, muss ich wohl davon ausgehen, dass du unerlaubt hier eingedrungen bist?«

»Nein!«, widersprach Demy heftig, obwohl sie sich da gar nicht so sicher war. Immerhin hatte sie sich bei niemandem die Erlaubnis eingeholt, sich im Haus umsehen zu dürfen.

Der junge Soldat verschränkte die Hände hinter seinem Nacken und musterte sie grinsend. Er schien Gefallen an ihrer misslichen Situation zu finden, und das brachte Demy gegen ihn auf.

Mit in die Seiten gestemmten Fäusten erklärte sie: »Mein Name ist Demy van Campen und ich bin keinesfalls ein Eindringling. Meine Schwester wird in den nächsten Tagen Joseph Meindorff heiraten und ich bin ihre …« Sie zögerte, wusste sie doch noch immer nicht recht, warum genau Tilla sie mit in dieses fremde Haus geschleppt hatte.

»Demy?« Der Uniformierte zog die dichten schwarzen Augenbrauen in die Höhe, sodass sie beinahe unter seinem Haar verschwanden. »Anscheinend ein holländischer Name, was allein schon dein drolliger Akzent verrät.«

»Drollig?« Das aufgebrachte Mädchen verschluckte die Bemerkung, die ihr zu diesem Begriff auf der Zunge lag.

»Der Namen passt zu dir – demi heißt auf Französisch halb. Viel mehr als eine halbe Portion bist du ja wirklich nicht.«

»Halbe Portion?« Demy reckte sich und hob das Kinn, wie sie es bei Tilla oft gesehen hatte, wenn diese jemanden in seine Schranken weisen wollte. »Sie benehmen sich jedenfalls schlecht genug für zwei ganze Portionen! Anscheinend sind Sie das schwarze Schaf der Familie!«

Der Uniformierte löste die Hände aus dem Nacken und zuckte gleichgültig mit den breiten Schultern. »Um das zu bemerken hast du nicht lange gebraucht. Und da es dieses in jeder Familie zu geben scheint, frage ich mich, ob ich nicht gerade mit dem schwarzen Schaf der Familie van Campen spreche.«

Demy rief sich mühsam zur Ruhe. Sie war 13 Jahre alt, jedoch hier als 16-Jährige eingeführt worden. Aber gleichgültig, welches Alter man als Maßstab nahm – sich auf diesen Gecken zu stürzen, um ihm einen gezielten Faustschlag zu verpassen, so wie sie es mit einem frechen Mitschüler gemacht hätte, kam einfach nicht infrage.

Der junge Mann, der weiterhin nachlässig in seinem Sessel lümmelte, sah sie unverwandt an. Seine blauen Augen funkelten herausfordernd, und ein anmaßendes Lächeln umspielte seine Mundpartie.

Bevor Demy ihm eine weitere gepfefferte Erwiderung entgegenschleudern konnte, klopfte es an der Tür.

Henny trat ein und musterte Demy erstaunt, verlor jedoch kein Wort über ihre Anwesenheit. Vor sich balancierte sie ein silbernes Tablett, bestückt mit einem niedrigen Glas, in dem eine bernsteinfarbene Flüssigkeit schimmerte. Behutsam nahm sie das Glas vom Tablett und stellte es neben dem Soldaten ab. Der tat, als wolle er nach dem Glas greifen, strich dabei aber mit der Hand über Hennys Arm. Die Angestellte fuhr zusammen und zog sich überstürzt zurück.

Demy nutzte die Situation, um endlich das zu tun, was sie überhaupt in den Raum gelockt hatte: Sie trat an die Verandatür, öffnete sie und ging in den Garten hinaus. Dessen hohe Hecken entlang der Grundstücksmauer, die blühenden Sträucher und Rosenrabatten empfand sie nach der Gesellschaft dieses unmöglichen Kerls noch einladender, als sie es ohnehin schon gewesen wären.

Kapitel 4

St. Petersburg, Russland,März 1908

Anki van Campen hob ihren Rock an und rannte über die feuchten Pflastersteine, wobei sie immer wieder ängstlich über ihre Schulter zurückblickte. Ihr trotz der Kälte nicht geschlossener Mantel flatterte wild um ihre Beine. Im Licht der Straßenlaternen warf ihre Gestalt einen lang gezogenen Schatten auf die Straße und über die flache Mauer, hinter der die Mojka durch den Kanal sprudelte. Zu dieser späten Stunde glich die Farbe des Wassers schwarzer Tinte und sein Gurgeln klang unheilvoll. Um sie her ragten elegante Herrschaftshäuser und Paläste in den nächtlichen Himmel, doch die imposanten Gebäude hatten für Anki längst ihre Faszination verloren.

St. Petersburg bestand zu einem großen Teil aus diesen prunkvollen Schmuckkästen – zumindest der Teil von St. Petersburg, in dem sie sich gewöhnlich aufhielt. Doch St. Petersburg war eine von Unruhen geschüttelte Stadt. Obwohl die Streiks und die Aufstände seit dem Blutigen Sonntag2 im Januar 1905 nur noch vereinzelt aufflackerten und das daraufhin verfasste Zarenmanifest dem russischen Volk die Duma3 gebracht hatte, schwelte der revolutionäre Gedanke der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands nach wie vor im Untergrund. Ebenso allgegenwärtig blieben die Geheimpolizei und die Kosaken4.

Anki wandte sich ein weiteres Mal um und blickte am Kanal entlang zurück. Es waren weder die im Untergrund agierenden Aufständischen noch die Justizorgane des Zaren, vor denen sie an diesem Abend durch die Straßen der Hauptstadt Russlands davonlief. Vielmehr verfolgten sie zwei durchdringende graublaue Augen, der Geruch eines ungewaschenen Körpers und die Stimme eines unheimlichen Heilers.

Die junge Frau wusste im Grunde, dass ihr niemand folgte, konnte sich aber des Gefühls nicht erwehren, von feindlich gesinnten Blicken beobachtet zu werden.

Während sie mit schnellen Schritten weiterhastete, lief die vergangene halbe Stunde noch einmal vor ihrem inneren Auge ab.

Sie war mit Gräfin Ljudmila Sergejewna Zoraw unterwegs gewesen, die einem gewissen Grigori Jefimowitsch Rasputin ihre Aufwartung machen wollte. Nachdem sie einige Zeit vergeblich in der Kutsche auf ihre Freundin gewartet hatte, war ihr unangenehm kalt geworden. Schließlich war sie ausgestiegen, um sich durch Auf- und Abgehen warm zu halten.

Irgendwann war die Tür aufgeschwungen, und Anki hatte die Luft angehalten, als sie in die mit Stuckornamenten und Säulen überfrachtete Eingangshalle blicken konnte. Lautes Gelächter und der schrille Aufschrei einer Frau drangen auf die dunkle Straße hinaus und ließen sie noch mehr erschauern, als sie es in der frostigen Kälte der Nacht ohnehin schon tat. Ihre Freundin Ljudmila trat auf das feuchte Pflaster vor dem Palast. Sie hatte sich bei einem Mann untergehakt, an dessen anderem Arm Herzogin Jevgenia Ivanowna Bobow hing und ebenfalls um seine Aufmerksamkeit buhlte.

Anki betrachtete den Mann zwischen den kichernden Frauen. Sein dunkles Haar stand ihm wirr um den Kopf, und er trug einen struppigen, bis zur Brust reichenden Bart. In seiner Bauerntunika und der weiten schmutzigen Hose wirkte er vor dem imposanten Gebäude und in Gesellschaft der beiden adeligen Damen vollkommen fehl am Platz.

Es war das erste Mal, dass Anki Rasputin zu Gesicht bekam, wenngleich sie schon viel von ihm gehört hatte. Grigori Jefimowitsch Rasputin hatte sich innerhalb kürzester Zeit nach seinem Auftauchen in St. Petersburg in allen Gesellschaftsschichten als Mann Gottes und Heiler etabliert. Vor allem im Zarenpalast ging er ein und aus, wie es ihm gefiel. Es hieß, er habe den Zarewitsch mehrmals durch seine Gebete geheilt, wofür ihm Zariza Alexandra Fjodorowna verständlicherweise überaus dankbar war. Mit Alexej Nikolajewitsch war nach vier Mädchen und einer Scheinschwangerschaft endlich der lang ersehnte Thronfolger geboren worden, doch wie die Gerüchte besagten, litt er an einer unheilbaren und lebensbedrohlichen Erkrankung.

Vor allem die Damen des Adels waren fasziniert und begeistert von dem Wunderheiler aus dem Gouvernement Tobolsk, so auch Ljudmila, eine der Hofdamen und Freundinnen der älteren Zarentöchter.

Seit Beginn dieses Jahres war allerdings die Stimmung um den Mann gekippt. Die Gerüchte, er unterhalte sexuelle Beziehungen zu einigen seiner Bewunderinnen, eingeschlossen der Zariza, kursierten inzwischen nicht einmal mehr hinter vorgehaltener Hand. Viele bezeichneten ihn als einen unzivilisierten Bauern, und seit diesem Augenblick wusste Anki auch, weshalb.

Eine Dame näherte sich dem fröhlichen Dreiergespann und Anki erkannte in ihr Anna Alexandrowna Wyrubowa, die Hofdame und gute Freundin der Zariza. Der Starez5 besaß die Unverfrorenheit, die Vertraute Alexandra Fjodorownas zu ignorieren und weiterhin mit den jungen Damen herumzualbern. Die Hofdame zögerte einen Moment irritiert und wartete darauf, zumindest begrüßt zu werden, doch schließlich betrat sie unbeachtet das Haus der Bobows.

Ljudmila raunte Rasputin etwas zu, worauf dieser sich von den beiden Frauen löste und zu Ankis Überraschung zu ihr kam. Seine durchringenden graublauen Augen hielten ihren Blick sofort gefangen, und obwohl sie die Ausdünstungen seines offenbar seit Tagen ungewaschenen Körpers beinahe betäubend einhüllten, rührte Anki sich nicht von der Stelle. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen.

»Du bist also Ludatschkas kleine Freundin?« Rasputins Stimme klang rau und leicht verwaschen.

Es ärgerte Anki, dass dieser Fremde Ljudmila bei ihrem Kosenamen nannte. Ob sie ihm diese Vertrautheit erlaubt hatte? Oder scherte sich dieser Mann weder um Herkunft noch um Höflichkeit?

»Komm mit mir, Anki. Im Palast der Bobows gibt es einen Raum, in dem du dich aufwärmen kannst, und wir können uns ungestört unterhalten.«

Bei der Vorstellung, mit diesem Mann allein zu sein, schüttelte sie entsetzt den Kopf. Sie war von Natur aus nicht besonders wagemutig und ging allem, was ihr fremd oder unheimlich war, aus dem Weg. Und in diese Kategorie gehörte unzweifelhaft auch dieser eigentümliche Starez, mit dem sie ganz sicher nirgendwo hingehen würde.

»Nein? Ludatschka, hast du gesehen? Und du auch, Jevgenia? Sie weigert sich, meine Einladung anzunehmen. Was mag der Grund dafür sein?«

»Komtess Ljudmila und ich fahren jetzt nach Hause, Grigori Jefimowitsch«, erwiderte Anki mühsam. Es gelang ihr, den Blickkontakt mit ihm zu brechen, woraufhin sie sich der Situation zumindest ein bisschen besser gewachsen fühlte.

»Anki van Campen, du kommst jetzt mit. Du brauchst das Gespräch mit mir. Es wird dein Leben verändern, dein Leben retten!« Rasputin sprach fordernd, beinahe drohend, und Anki wich unwillkürlich einen Schritt zurück.

Eine eiskalte Hand schien nach ihrem Herzen zu greifen, wollte es umschließen und einfrieren, jegliche Wärme aus ihrem Leben ziehen.

Mit einem flehentlichen Blick bat sie Ljudmila um Hilfe, doch die Freundin hatte nur Augen für Rasputin.

»Danke, Grigori Jefimowitsch, aber das ist nicht nötig …«

»Nicht nötig?«, brauste er auf und kam ihr wieder so unangenehm nah.

Sein aggressives Vorgehen, aber auch die Ausdünstungen, die sie erneut wie eine dunkle Wolke einhüllten, machten Anki ganz schwindelig.

»Gott allein weiß, was nötig ist! Er gibt dir das Nötige, die Veränderung, die Rettung – durch mich!«

Anki wollte sich abwenden und eilends zurück in die Kutsche steigen, die zu verlassen ihr nun als großer Fehler erschien. Doch aus irgendeinem Grund gelang es ihr nicht, sich von Rasputin abzuwenden.

Eine nicht greifbare, eigentümliche Macht, anziehend und abstoßend zugleich, ging von diesem Mann aus und ließ sie verharren.

»Komm, süße Anki. Ich werde dir den Weg in den Himmel zeigen«, lockte Rasputin nun gleichermaßen fordernd wie freundlich.

Anki atmete tief durch, flehte Gott innerlich um Hilfe an und schaffte es immerhin, den Kopf zu schütteln. Daraufhin packte Rasputin sie an beiden Oberarmen. Angeekelt betrachtete sie die langen, teilweise eingerissenen und schmutzig-gelben Fingernägel des Mannes, der sie unbarmherzig in seinem Griff hielt. Wollte er sie zwingen, ihm zu folgen? Warum schritt niemand ein und half ihr?

Ihre Knie drohten nachzugeben. Schweißtropfen rannen ihr über den Rücken und eine Welle der Übelkeit überkam sie. Wieder bat sie Gott um Hilfe. Denselben Gott, von dem diese bedrohliche Gestalt gesprochen hatte? Sie brachte diese Überlegung nicht zu Ende.

In diesem Moment stieß Rasputin ein hämisches Lachen aus, in das Herzogin Jevgenia mit einem Kichern einfiel. Ljudmila hingegen blieb stumm. In ihrem Gesicht, von der flackernden Gaslampe unruhig beschienen, zeigten sich Verwirrung und Zweifel.

Anki drehte sich zur Seite, um sich Rasputins Griff zu entwinden, und tatsächlich ließ er ihre Arme los – allerdings nur, um sie bei den Haaren zu packen und fest an sich zu drücken. Aus Verzweiflung, Wut und Angst schossen ihr die Tränen in die Augen. Dieser widerwärtige Mann ließ sie einfach nicht in Ruhe!

Da hob Rasputin den Kopf, als wolle er den Nachthimmel über St. Petersburg bestaunen, und begann voller Inbrunst zu beten! Anki konnte den schnellen russischen Sätzen nicht folgen, doch der Wunsch, sich aus seinen Fängen zu befreien, wurde übermächtig. Sie stieß den Mann von sich, so fest sie konnte, ignorierte den Schmerz, als er ihr ein ganzes Haarbüschel ausriss und hastete zur Kutsche zurück.

»Lassen Sie mich in Ruhe, Grigori Jefimowitsch. Ich habe nichts mit Ihnen zu schaffen. Und ich bezweifle, dass das, was Sie tun und sagen, tatsächlich nach Gottes Willen ist!«, schleuderte sie ihm mehr verzweifelt als mutig entgegen.

»Du gotteslästerliches Weibsstück!«, brüllte er und trat zwischen sie und die Kutsche. »Gott, ich flehe dich an, vergib dieser Frau ihre Sünde. Lass sie erkennen, dass du mich geschickt hast, um sie zu befreien. Befreie sie von dem Dunklen, Grausamen, das ich für ihre Zukunft voraussehe.« Er krümmte sich wie unter Schmerzen zusammen, und sein Blick traf erneut den ihren.

Anki konnte die Nähe dieses Mannes nicht einen Moment länger ertragen. Sie wirbelte herum und trat die Flucht an. Ihre Schuhe klackerten über das Pflaster, das Geräusch wurde von den Mauern und Hauswänden vielfach zurückgeworfen. Schließlich verschluckte die Dunkelheit den Platz mit der Kutsche und den dort stehenden Personen.

***

Ob Rasputins ungepflegter, bedrohlicher Anblick und seine stechenden Augen sie ihr Leben lang verfolgen würden, ebenso wie die Worte des Mannes? Allein der Gedanke jagte Anki einen kalten Schauer über den Rücken und trieb sie weiter.

Sie glitt auf einer Eisfläche aus, die sich, der Märzsonne zum Trotz, im Schatten der Mauer gehalten hatte. Mit einem erschrockenen Aufschrei versuchte sie das Gleichgewicht zu halten, was ihr jedoch nicht gelang. Sie stürzte, und ein scharfer Schmerz durchzuckte ihre Knie. Ihr Brustkorb hob und senkte sich heftig, ihr Atem ging keuchend von ihrem langen, schnellen Lauf.

»Hör auf zu rennen«, sagte sie zu sich selbst, sah sich dabei aber schon wieder ängstlich um. »Es ist doch Unsinn zu glauben, er komme hinter dir her.« Trotzdem bat sie Gott leise um Schutz. Aber hatte nicht genau das auch Rasputin getan, nachdem er sie an sich gezogen hatte, sodass sie seinen ungewaschenen Körper und den ekelhaften Mundgeruch aus nächster Nähe hatte ertragen müssen?

Laut von den Palastfassaden widerhallendes Klappern von Pferdehufen, begleitet vom knirschenden Geräusch eisenbeschlagener Kutschräder, näherte sich ihr.

Anki war einen Moment versucht, sich direkt an die Steinmauer zu rollen, um unbemerkt zu bleiben. Sie verwarf den Gedanken rasch wieder, zumal der aus den beleuchteten Sprossenfenstern der Häuser fallende Schein und die orangefarbenen Lichtkegel der Straßenlaternen sie unbarmherzig anstrahlten. Mühsam erhob sie sich und taumelte weiter, bis sie zu ihrem Schrecken bemerkte, dass das Fahrzeug neben ihr stoppte. Die Tür sprang auf, noch ehe der Kutscher abgestiegen war, um diese für seinen Fahrgast zu öffnen.

Schon längst hatte Anki das Wappen an der Tür erkannt, und so knickste sie, als Fürst Felix Felixowitsch Jussupow vor sie trat. Er kam von einer Festlichkeit bei der Familie Chabenski und musste Anki nicht nur gesehen, sondern auch sofort erkannt haben.

»Du bist Anki, das Kindermädchen der Chabenski-Mädchen, nicht? Warum läufst du um diese späte Stunde allein durch die Straßen?«

Die Mischung aus Sorge und Schrecken in der Stimme des jungen russischen Adeligen trieb ihr vor Erleichterung die Tränen in die Augen.

»Bist du überfallen worden, Mädchen? Geht es dir nicht gut?« Der Fürst trat einen Schritt näher und musterte sie besorgt. Mit ihrer aufgelösten Frisur, den erhitzten Wangen und den aufgeschlagenen Knien sah sie furchtbar aus. Dennoch befahl er über die Schulter hinweg seinem Kutscher, das Gefährt zu wenden. »Ich bringe dich zu den Chabenskis.«

»Aber bitte, Hoheit, es sind doch nur ein paar Schritte. Sie brauchen nicht …«

»Oksana Andrejewna würde es mir nie verzeihen, wenn ich das Kindermädchen ihrer Töchter in diesem Zustand auf der Straße stehenließe. Komm, ich helfe dir in die Kutsche.«

Der Kutscher hatte unterdessen die Equipage in der Glinkistraße gewendet und vor ihnen angehalten. Anki gehorchte, weniger, weil der Adelige es wünschte, sondern vielmehr, um der dunklen, kalten Straße und den lauernden Augen in ihrer Erinnerung zu entkommen.

Nach ihr kletterte Fürst Jussupow in das angenehm warme Innere und setzte sich ihr gegenüber auf die roten Samtpolster. Während der kurzen, schweigsamen Fahrt betrachtete Anki durch das Fenster angestrengt die Lichtspiegelungen auf dem nassen Pflaster.

Als der Kutscher das Gefährt vor dem in sanftem Orange und leuchtendem Weiß gehaltenen Chabenski-Palais zum Stehen brachte, stieg der Adelige zuerst aus, ließ Anki von seinem Kutscher aus dem Gefährt helfen und geleitete sie zu der monumentalen Eingangspforte mit dem Stuckdach, das von weißen Säulen getragen wurde.

Anki stolperte die niedrigen Stufen hinauf, weshalb Fürst Jussupow sie stützte und ihr einen fragenden Blick zuwarf, dem sie mit einem beschämten Senken des Kopfes auswich.

Es war Jakow, der ihnen öffnete, kaum dass der tiefe Klang der Glocke verhallt war. Anki sah in seinem Gesicht zuerst Verwunderung über die unerwartete Rückkehr des Gastes, den er soeben erst verabschiedet hatte, als auch seinen Schreck über Ankis aufgelösten Zustand.

Aus dem Festsaal drang fröhliche Klaviermusik ins Foyer; offenbar unterhielt Fürstin Chabenski ihre Gäste am Flügel. Zu Ankis Entsetzen blieb Fürst Jussupow an ihrer Seite. Ihr Wunsch, unbemerkt in ihr Zimmer zu flüchten, war somit hinfällig.

Das Klavierspiel verklang. Für einen Moment herrschte Stille im Erdgeschoss des Palasts, die gleich darauf vom begeisterten Beifall der Gäste abgelöst wurde. Die Fürstin hob den Kopf, erblickte ihren jungen Gast im Türrahmen und lächelte ihm etwas irritiert zu, doch als ihr Blick auf die neben ihm stehende Anki fiel, wurde sie sofort ernst.

»Fräulein Anki, was ist mit Ihnen geschehen?«, rief sie in ihrem fast perfekten Deutsch erschrocken aus, erhob sich vom Klavierhocker und eilte zur ihr.

»Bitte, Jakow, einen Stuhl für Fräulein Anki!«, wies sie den Diener an, der ihrem Auftrag unverzüglich nachkam. Inzwischen näherten sich weitere Gäste und betrachteten im Licht der Kronleuchterkerzen das verschmutzte und zerzauste Mädchen.

»Sie waren doch gemeinsam mit Ljudmila Sergejewna unterwegs. Was ist euch nur zugestoßen?«, wiederholte die Fürstin aufgewühlt ihre Frage.