Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

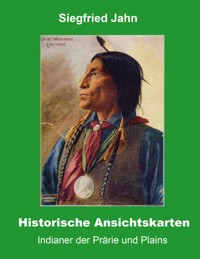

Die Ansichtskarte wurde lange Zeit als billiges Massenprodukt für Touristen abgetan, bis sie zuerst bei Denkmalpflegern, Geschichtsforschern der beiden Weltkriege (Feldpostkarte) und schließlich auch bei Ethnologen die ihr zustehende Beachtung fand. Dieses Buch präsentiert zahlreiche bildliche Darstellungen, die von bekannten Fotografen in der Frühzeit der Ansichtskarte aufgenommen, oft fantasievoll koloriert und schließlich als Ansichtskarten publiziert wurden. Es finden sich Szenen des Alltags- und des religiösen Lebens der nordamerikanischen Plains- und Prärieindianer sowie Porträts dieser Menschen und ihrer bedeutenden Anführer. Ergänzt werden die Postkarten durch die Briefmarken aus den USA und Kanada sowie sogenannten Zigaretten-Sammelbildern, welche die thematische Präsentation ergänzen. So entsteht ein übersichtlicher Blick auf das Leben und die Geschichte dieses Kulturkreises.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 137

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

unter Mitwirkung von Rudolf Oeser

Buchedition Amerindian Research Nr. 6

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Die Indianer Nordamerikas als Postkartenmotiv

Die technischen Voraussetzungen

Die Entstehung und der Siegeszug der Ansichtskarten

Leipzig | Ein Standort der internationalen Postkartenindustrie

Zur zeitlichen Einordnung

01 Wohnen

Wohnen im "Tipi"

Wohnen im Erd- bzw. Grashaus

02 Unterwegs

Zu Fuß, beritten und mit Transportschleife

03 Nahrungsgewinnung

04 Soziales Leben

Familie und Kinder

Spiel als Freizeitbeschäftigung

Die Zeichensprache der Plains zur intertribalen Verständigung

05 Religiöses Leben

Tänze –

Schwitzhütten

"Medizintipis"

Die heilige Pfeife

06 Menschen

Frauen und Kinder: Lakota

Osage, Wichita, Kiowa

Cheyenne

Arapaho und Crow

Männer: Osage und Ponca

Oto, Kaw, Omaha und Comanche

Der Comanche Quanah Parker und die Arapaho

Cheyenne

Crow

Lakota

Little Wound

Hollow Horn Bear

Weitere Lakota

Blackfoot

Sarcee und Stoney

Nez Percé und Shoshoni

07 Krieg in Prärie und Plains

Kriege der USA gegen die Lakota

Der Dakota-Aufstand von1862

Red Clouds Krieg

Sitting Bull

Gall und Rain in the Face

Die Schlacht am Little Bighorn

Lakota am Little Bighorn

Crow am Little Bighorn

Indianerkrieg in den südlichen Plains

Die Flucht der Nez Percé und Chief Joseph

Die Flucht der Cheyenne aus dem Indian Territory

Geistertanzbewegung und das Massaker von Wounded Knee

08 Das 20. Jahrhundert

Buffalo Bill's Wild West

"101 Ranch" in Bliss, Oklahoma

Carl Hagenbecks Tierpark in Stellingen

Cirkus Krone

Sarrasani

Indianer in Radebeul bei Dresden

Schulbildung und "Assimilation"

09 Literaturauswahl

10 Index

Einführung

Indianer Nordamerikas als Postkartenmotiv

Bis zum Aufkommen der Mobiltelefone war die Ansichtskarte eine beliebte Möglichkeit, zu allen erdenklichen Anlässen Grüße an Freunde und Verwandte zu versenden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Postkarte zu einem Medium, mit dem man preiswert kurze Nachrichten versenden konnte. Ihre Blütezeit reichte bis zum Ersten Weltkrieg, setzte sich aber auch danach in etwas abgeschwächter Form in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fort. Neben Abbildungen von Städten, Landschaften und vielen anderen Motiven kamen in den USA und Kanada auch Karten mit Porträts, Lebensbildern und Ritualen der nordamerikanischen Ureinwohner auf den Markt. Da die letzten Kämpfe mit ihnen noch nicht weit zurücklagen und die Indianer als aussterbende "Rasse" galten, ließen sich Ansichtskarten zu diesem Thema gut verkaufen. Allerdings waren die US-amerikanischen Produzenten um 1900 und kurz danach technisch noch nicht in der Lage, die steigende Nachfrage zu bedienen. So ließen sich amerikanische Händler trotz steigender Zollgebühren nicht davon abhalten, Postkarten in Deutschland, das damals führend in der Druckindustrie war, herstellen zu lassen.

Als Vorlagen für die Postkartenmotive dienten sowohl Gemälde als auch Fotografien. Lokale Künstler hatten für die Museen ihrer Heimatstädte Gemälde wichtiger historischer Ereignisse angefertigt bzw. prominente Personen porträtiert. Charles Bird King (1785–1862) fertigte beispielsweise Bildnisse zahlreicher Vertreter indianischer Stämme an, welche die Hauptstadt der USA besuchten. Erwähnt werden muss auch der Maler Elbridge A. Burbank (1858–1949), der Porträts von Indianern anfertigte und im Auftrage des Field Museum of Natural History zahlreiche Reservationen besuchte. Er hinterließ 1.200 Darstellungen von Personen aus 125 Ethnien.

Ab 1870 hielten Fotografen im Auftrag des Bureau of American Ethnology und der Smithsonian Institution die Bilder der Besucher fest. Als einer der besten Fotografen erwies sich dabei De Lancey W. Gill (1859–1940). Diese Auftragsarbeiten wurden schließlich 1932 aus Geldmangel eingestellt.

Eine wichtige Quelle von Vorlagen für die Fertigung von Postkarten waren die Fotostudios in den Grenzstädten und in der Nähe von Reservationen. Hier arbeiteten Fotografen für die euro-amerikanischen Anwohner, die sich und ihre Familien gern auf Erinnerungsfotos festgehalten sahen. Aber auch Bilder von Indianern entstanden, oft vor künstlichem Hintergrund und ausgestattet mit indianischen Requisiten aus dem Besitz des Fotografen. So findet man Bilder, auf denen sich die verschiedenen Dargestellten oft mit gleicher Kleidung bzw. denselben Ausrüstungsgegenständen zeigen. Diese Hemden u. ä. Requisiten stammten dann aus dem Besitz des jeweiligen Foto-Studios und wurden den zu fotografierenden indianischen Personen zur Verfügung gestellt, da diese oft keine traditionelle Kleidung mehr besaßen. Vertreter dieser ersten Grenz-Fotografen waren z. B. David F. Barry (1854–1914) in Bismarck (Dakota Territory) und in West Superior (Wisconsin), Ralph Russel Doubleday (1881–1958) in Miles City (Montana) und in Florida (in den 1930er Jahren), Byton Harmon (1876–1942) in Banff (Alberta/Canada), Laton Alton Huffman (1854–1931) in Miles City (Montana), Rolland Lutz (1887–1964) in Mandan (North Dakota) und Charles A. Nast (1880–1901) in Denver (Colorado).

Auch fotografische Aufnahmen, die während Expeditionen in den Westen gemacht worden waren, bildeten Vorlagen für Bild-Postkarten. Diese Unternehmen wurden zum Teil im Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten unternommen oder von Institutionen organisiert. Dazu kamen Reisen von Ethnologen oder Abenteurern, die privat finanziert bzw. von Mäzenen unterstützt wurden. Zu fast jeder dieser Expeditionen verpflichteten die Organisatoren ausgebildete Fotografen, welche die zu erwartenden Entdeckungen oder Erlebnisse festhalten sollten.

Im Gegensatz zu jenen in den Studios hatten die an solchen Unternehmen beteiligten Fotografen ein großes Problem, nämlich den Transport ihrer umfangreichen Ausrüstung. Dazu benötigten sie oft mehrere Planwagen. Diese beförderten die riesigen, unhandlichen Platten-Kameras, die kiloschweren Negativ-Glasplatten und dazu alle Arten von Chemikalien und andere benötigte Ausrüstungsgegenstände. Außerdem mussten die belichteten Glasplatten an Ort und Stelle entwickelt werden. Und all das auf den unerschlossenen Wegen durch die Wildnis. Ein weiteres Problem für die Fotografen war es, das Vertrauen der Indianer zu gewinnen, die sie als Modelle ausersehen hatten. Denn diese fürchteten, dass der schwarze Kasten Macht über ihre Seele erlangen könne. Ein großer Fortschritt, der diesen ungeheuren Transport-Aufwand minimierte, war 1888 die Erfindung der Kodak-Box-Kamera. Nun konnte sich der Fotograf freier bewegen und musste nicht mehr auf das Stillhalten seines erwählten Fotomotivs warten.

So nahm der Fotograf T. H. O’Sullivan (1840–1882) an der von der US-Regierung beauftragten sogenannten King-Expedition (von 1867–1879) ins Great Basin teil. Dort sollte eine geeignete Trasse für eine Bahnlinie gefunden werden. O’Sullivan gelangen dabei fotografische Aufnahmen von Shoshone, Paiute und Mohave. Von dort wechselte der Fotograf zur Wheeler-Expedition, die von 1871–1879 den Südwesten nach Bodenschätzen durchforschte und topografische und astronomische Aufzeichnungen anfertigte. Gleichzeitig sammelten die Expeditionsteilnehmer Informationen für die Armee über die Paiute und Apache. O’Sullivan gelangen hier erstmals Aufnahmen von den Resten der Anasazi-Bauwerke (White House Ruins) und eine Reihe von Bildern der Indianer des Südwestens. Auf dem Rückweg griffen Apache-Krieger die Expedition an, wobei zwei oder drei US-Amerikaner ihr Leben ließen, eine größere Geldsumme sowie 700 Stereo-Fotos von O’Sullivan verloren gingen. Die dritte von der Smithsonian Institution durchgeführte staatliche Expedition fand von 1870 bis 1871 unter der Führung von F. V. Hayden (1829–1887) statt. Die Erkundungsreise führte entlang des Oregon-Trails und wurde von dem Fotograf W. H. Jackson (1843–1942) begleitet. Dabei gelangen ihm hervorragende Aufnahmen der Bannock, Omaha, Pawnee, Shoshone und einiger Bewohner des Südwestens. Zudem nahm Jackson Fotos der verschiedenen Pueblo-Dörfer auf. Außerdem brachte er Bilder der Ruinen von Mesa Verde mit zurück. Die letzte von offiziellen Stellen finanzierte Reise unternahm J. W. Powell (1834–1902) im Auftrage der Illinois Wesleyan University in mehreren Etappen zwischen 1869 und 1872. Er fuhr mit seinen Begleitern den Colorado River hinab und untersuchte den Grand Canyon und seine Umgebung. Ursprünglich war E. O. Beaman als Fotograf verpflichtet worden, verließ aber nach Unstimmigkeiten die Expedition und wurde von dem aus Deutschland stammenden J. K. Hillers (1843–1925) ersetzt. Dieser machte Aufnahmen von Ute-Zeremonien, von südwestlichen Völkern sowie von verschiedenen Hopi-Dörfern.

Eine weitere Möglichkeit, an fotografische Vorlagen für Postkarten zu gelangen, waren die von Ethnologen und Anthropologen auf eigene Gefahr veranstalteten Reisen in den Westen. Im Südwesten der USA arbeiteten F. H. Cushing (1857–1900), die Brüder Victor (1869–?) und Cosmos Mindeleff (1863-1938) sowie May Clark. Von den Bewohnern der Nordwestküste brachten J. H. Gabrill, J. G. Swan (1818–1900) und der deutschstämmige F. Boas (1858-1942) Fotografien mit. A. Fletcher (1838–1923) arbeitete bei den Omaha und J. W. Mitchell bei den kalifornischen Seri. Der Ethnologe J. Mooney (1861–1921) fotografierte bei den Cherokee, Caddo, Kiowa und Comanche. Besonders bekannt wurde er durch seine Aufnahmen bei den Dakota, Arapaho und Cheyenne während der Geistertanzbewegung.

Auch Privatleute und Abenteurer unternahmen, teils aus Sensationslust, teils aus echtem Interesse an den indianischen Kulturen, Expeditionen zu den Indianern. Hier sollte der Sohn des bereits erwähnten W. H. Jackson erwähnt werden, ebenso W. B. Harlan und S. Carvalho (1815–1897). R. Glover fotografierte bei den Lakota und wurde dabei 1866 bei Fort Phil Kearney getötet. Bei den Cheyenne, Flathead, bei südwestlichen und Völkern der Großen Seen gelangen R. W. Reed (1864–1934) interessante Aufnahmen, aber berühmt wurde er durch seine Bilder der Blackfoot im Glacier National Park, die in kaum einer Veröffentlichung fehlen. Keinesfalls unerwähnt bleiben darf E. S. Curtis (1868–1952), der durch den Ethnologen G. B. Ginnell (1849–1938), der ihn mit zu einem Sonnentanz der Blackfoot mitnahm, zu einem der bekanntesten Fotografen der Ureinwohner Nordamerikas wurde. Beauftragt durch den Mäzen J. F. Morgan (1837–1913), begann Curtis unzählige fotografische Aufnahmen bei allen erreichbaren Indianer-Völkern Nordamerikas zu machen. An der Nordwestküste führte er ein Filmprojekt ("Im Land der Kriegskanus") durch.

Weiterhin finanzierte der Kaufhausmagnat Rodman Wanamaker (1863–1928) zwischen 1908 und 1917 drei Expeditionen, welche die Überlieferungen der Indianer des Westens sammeln und fotografische und filmische Aufnahmen machen sollten. Auch Wanamaker ging es um die Erlangung von Dokumenten über die seiner Meinung nach bald verschwundenen Ureinwohner. Als Fotograf begleitete J. K. Dixon (1856–1926) die Unternehmungen. Die erste Reise führte zum Little Big Horn, wo die Expeditionsteilnehmer mit den noch lebenden Beteiligten an der bekannten Schlacht gegen George A. Custer (1839–1876) zusammentrafen. Der alte Oglala-Chief Red Cloud fasste seine Eindrücke zu dieser Veranstaltung so zusammen:

"Ich glaube, dieses ist eine große und gute Sache. Vom weißen Mann sind gute Sachen zu uns gekommen … Daß dieser Mann gekommen ist, um diese Bilder zu machen, die in Washington aufbewahrt und in großen Städten gezeigt werden sollen, ist gut für uns, denn die nächsten Generationen werden dadurch etwas über unser Verhalten und unsere Bräuche wissen. Es ist außerdem gut, all diese Häuptlinge zu treffen, die wie Brüder zueinander sind. Wir haben sie nie getroffen, wir werden ihre Gesichter nie mehr sehen, und deswegen glaube ich, daß dieses Treffen der Häuptlinge eine große und gute Sache ist." (Fleming/Luskey 1994, s.104)

1909 fand das zweite Unternehmen statt und man lud zu einen "Großen Indianerrat" an den Little Big Horn ein. Diesem Aufruf folgten Vertreter der Blackfoot, Cayuse, Cheyenne, Comanche, Crow, Dakota, Gros Ventre, Kiowa-Apache und Umatilla. Die Sorge der weißen Männer vor eventuellem Aufflammen alter Rivalitäten erwiesen sich als unbegründet. Vier Jahre später begann die dritte sogenannte Wanamaker-Expedition. Sie führte durch mehrere Reservationen, wobei man deren Bewohnern US-Fahnen überreichte. Dazu spielten die Expeditionsteilnehmer den erstaunten Indianern eine Schallplatte mit einer Rede des seit 1913 im Amt befindlichen US-Präsidenten Woodrow Wilson (1858–1924) vor. Von diesen drei Unternehmungen brachte man etwa 11.000 Fotografien mit. J. K. Dixon gab 1914 als Ergebnis der Expeditionen das Buch "The Vanishing Race" heraus. Darin enthalten sind eine Auswahl seiner Fotografien und Erzählungen von Vertretern verschiedener Völker der Ureinwohner.

Die Vereinigten Staaten stellten ihre bemerkenswerten wirtschaftlichen Errungenschaften und die Geschichte ihres Landes stolz auf der "Trans-Mississippi & International Exposition and Indian Congress 1898" in Omaha (Nebraska) zur Schau. Aus allen Landesteilen strömten 2,5 Millionen Besucher zu dieser Ausstellung. Das vor Ort ansässige Fotostudio von F. A. Rinehart (1861–1921) nutzte die Gelegenheit, um von vielen der aus diesem Anlass auf dem Ausstellungsgelände anwesenden Indianer Fotografien von hervorragender Qualität anzufertigen. Besonders Rineharts talentierter Mitarbeiter A. F. Muhr (1858–1914) hatte einen großen Anteil an den beeindruckenden Porträtaufnahmen. Da die Indianerkriege noch nicht lange zurücklagen, erfreuten sich Bilder von Teilnehmern an den letzten Kämpfen großen Interesses.

Im US-Staat New York fand 1901 in der Stadt Buffalo die "Pan-American Exposition" statt. Das hier tätige Studio von W. H. Rau (1855–1920) übernahm die Fotoarbeiten für diese Schau. 1904 führten die Vereinigten Staaten in St. Louis (Missouri) die "Louisiana Purchase and Worlds‘ Fair" durch. Hier wurden die anwesenden Indianer von den Mitarbeitern des Studios der Schwestern Mamie und Emma Gerhard abgelichtet. Nicht unerwähnt bleiben soll die "Jamestown Exposition 1607–1907", während der zwar keine Fotos von Ureinwohnern entstanden, aber eine Postkarten-Serie entstand. Diese zeigte sehr phantasievoll gezeichnete Szenen aus der Frühzeit der Kolonie Virginia. Herausgegeben wurde die Serie durch die Jamestown Amusement & Vending Co. aus Norfolk, Virginia.

Beim Betrachten der Postkarten sollten noch einige Fakten beachtet werden. Nicht immer sind die Bezeichnungen der dargestellten Szenen bzw. Personen korrekt. Das kann zum einen auf mangelhafte Aufzeichnungen des Fotografen des Originalbildes liegen, aber auch an fehlenden Englischkenntnissen der Hersteller in Deutschland. Außerdem wurden die Aufnahmen oft von den Fotografen (E. S. Curtis) retuschiert, um auf diese Weise moderne Alltagsgegenstände verschwinden zu lassen, die nach ihrer Meinung die "Authentizität" der Bilder störten. Und endlich ist größte Vorsicht geboten, was die Farbgebung der Motive betrifft. Die Farbfotografie war noch nicht erfunden und die Kolorierung der Karten war der jeweiligen Druckerei überlassen und kann nur als willkürlich bezeichnet werden. Die Drucker in den Großstädten der USA und erst recht die in Deutschland hatten wohl kaum einen Indianer je zu Gesicht bekommen und so kann man die Farbgebung der Kleidung bzw. der Ausstattungsgegenstände nicht als authentisch betrachten.

Für all diese Enthusiasten, die fotografische Aufnahmen von den Ureinwohnern Nordamerikas anfertigen wollten bedeutete dieses Unterfangen einen enormen Aufwand und hohe Kosten. Darum verkauften viele der Fotografen ihre Negative an Händler und Verlage, die von diesen Vorlagen Postkarten (zum Teil in Deutschland) herstellen ließen. Auf diese Weise konnten die Fotografen wenigsten Teile ihrer Kosten decken. So findet man Motive aus allen Lebensbereichen der Ureinwohner, von den Wohnverhältnissen über den Nahrungserwerb, dem Zusammenleben, von Ritualen und Tänzen bis hin zu einzigartigen und beeindruckenden Porträts. Karten zu historischen Ereignissen aus der Zeit vor der Fotografie sind meist Wiedergaben von Gemälden (oft historisch ungenau und phantasievoll), die in Museen oder in Ausstellungen zu finden sind. Nicht zu vergessen sind Postkarten mit rassistischen oder sexistischen Darstellungen sowie lächerlichem Kitsch.

Die nach Vorlagen der von den Pionieren der amerikanischen Fotografie veröffentlichten Karten sind zum Teil einzigartige Dokumente zu den Lebensverhältnissen der Indianer, deren Wert lange Zeit von der Wissenschaft unterschätzt wurde. Das hat sich seit geraumer Zeit geändert und die Postkarte hat ihren Platz als Beleg für einen Blick in vergangene Zeiten gefunden.

Die technischen Voraussetzungen

Die Geschichte der Postkarte ist als eine interessante, wenn auch sehr kleine Episode im Rahmen der Industriellen Revolution zu sehen, die besonders im 19. Jahrhundert in Westeuropa (England!) und den USA und im späten 19.Jahrhundert in weiteren europäischen Ländern und Teilen Asiens (Japan!) umfassende Veränderungen der sozialen und der Arbeitsverhältnisse brachte. Aus Agrarstaaten wurden Industrieländer. Neben den nicht zu übersehenden negativen Auswirkungen sorgten neue Erfindungen und technischer Fortschritt für neue Möglichkeiten auf fast allen Gebieten.

Seit Johannes Gutenberg (um 1400–1468) den Buchdruck mit beweglichen Lettern und die Druckerpresse entwickelt hatte, waren auf diesem Gebiet nur wenige Neuerungen entstanden. Das Verfahren des Hochdrucks war lange Zeit die einzige Möglichkeit, Texte oder Abbildungen zu vervielfältigen. Um Abbildungen in Büchern oder Zeitungen wiederzugeben konnte man auf Kupferstiche, Holzschnitte oder Holzstiche zurückgreifen. Diese Hoch- bzw. Tiefdruck-Techniken verwendete man auch zur Herstellung von Postkarten. Um die Illustrationen farbig zu gestalten, mussten sie mühevoll einzeln per Hand koloriert werden. Schließlich erfand A. Senefelder (1771–1834) 1798 die Lithographie als zunächst einfarbiges Flachdruckverfahren und es war möglich geworden Abbildungen in größerer Auflage herzustellen. 1895 gelang dann die Entwicklung eines ersten Farbdruckverfahrens, der Chromolithographie. Dabei wurden mehrere Kalksteinplatten mit dem gleichen Motiv, nur mit jeweils einer anderen Farbe, übereinander gedruckt. Auf diese Weise entstanden mehrfarbige Bilder. Im 19. Jahrhundert war es das am häufigsten verwendeten Verfahren zur Wiedergabe von Mehrfarbbildern. Bis in die 1930er Jahre weit verbreitet, lösten es dann andere weniger aufwändige Techniken ab. Bis heute wird die Lithographie aber noch von bildenden Künstlern verwendet. Ab 1905 gab es dann als preiswertere Drucktechnik den Offsetdruck und schon um 1900 wurden auch die ersten Echtfoto-Postkarten angeboten.

Eine weitere technische Neuentwicklung war die Fotografie. Um eine detailtreue Wiedergabe zum Beispiel eines Bauwerkes zu erreichen, benutzten die Künstler die camera obscura