5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nachdem Moritz seinen Bruder Daniel in einer freien Zeremonie getraut hat, wird er als Pfarrer von der Gemeinde abgezogen und muss sich vor dem Bischof seiner Diözese rechtfertigen. Er bekommt ein halbes Jahr Urlaub, um seine Einstellung zu überdenken. Zunächst sucht er Unterschlupf bei seinen Eltern. Auf der Zugfahrt dorthin begegnet ihm eine Dragqueen, die faszinierend und exotisch zugleich ist. Dann lernt er Levi nach einem Gottesdienst kennen und bemerkt, dass er dessen einzigartigen Charme immer mehr verfällt. Schließlich stellt sich für Moritz die Frage, ob Gott diesen besonderen Mann in sein Leben gebracht hat um ihn zu prüfen, oder ob möglicherweise ein anderer Weg für ihn vorgesehen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Hoffnungsvoll verliebt

Von Karo Stein

Sämtliche Personen dieser Geschichte sind frei erfunden und Ähnlichkeiten daher nur zufällig.

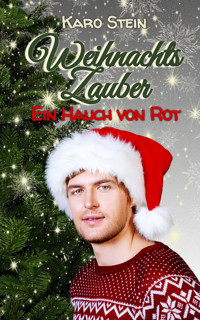

Der Inhalt des Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Covermodells aus.

Im wahren Leben gilt: Safer Sex.

Ebooks sind nicht übertragbar und dürfen auch nicht kopiert oder weiterverkauft werden.

In jedem Buch steckt eine Menge Arbeit, bitte respektieren Sie diese Arbeit und erwerben sie eine legale Kopie

Hoffnungsvoll verliebt

Von Karo Stein

Johann-Sebastian-Bach-Straße 38

06484 Quedlinburg

Telefon: 01728779111

www.karostein.de

Cover: 123rf, pixabay

Coverbearbeitung: Caro Sodar

Korrektur: Sissi Kaipurgay

1. Auflage, 2020

© Karo Stein – alle Rechte vorbehalten.

Johann-Sebastian-Bach-Straße 38

06484 Quedlinburg

www.karostein.de

Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden,

geliebt um seiner selbst willen

oder vielmehr trotz seiner selbst.

Victor Hugo

Zurück nach Hause

Ich kann nicht glauben, dass du wirklich weggehst.«

»Mach dir keine Sorgen«, erwidere ich und versuche zuversichtlich zu lächeln.

Max schüttelt den Kopf und seufzt traurig. Ich betrachte ihn stumm, während er auf den Boden starrt, als gäbe es dort etwas Außergewöhnliches zu entdecken.

Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Freundschaft so entwickeln würde. Als er vor ein paar Monaten plötzlich in der Kirche stand, fiel es mir schwer mich zu freuen. Ich wusste nicht, warum er ausgerechnet bei mir aufgetaucht war, denn unsere gemeinsame Vergangenheit endete nicht auf eine gute Weise. Ich hatte ihn mit der Entscheidung Priester zu werden verletzt.

Ich habe jedoch schnell erkannt, dass Max eine Heimat, Geborgenheit und Vertrauen suchte. Einen Teil davon konnte ich ihm als Pfarrer und mit Hilfe unserer Freundschaft geben, aber erst durch Paul hat begriffen, was Liebe bedeutet.

Mein Magen verkrampft sich schmerzhaft bei dem Gedanken an den Abschied. Zum Glück habe ich heute Morgen noch nichts gegessen. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, mich in der Öffentlichkeit zu übergeben.

Die letzten Tage haben meinen Glauben auf eine harte Probe gestellt, wenngleich ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass sich alles auf eine gottgefällige Weise fügen wird.

Die Uhr des Kirchenturms schlägt zur vollen Stunde. Jeder einzelne Glockenschlag klingt wie ein Abschiedsgruß. Ich drehe mich um, obwohl ich weiß, dass die Kirche von hier nicht zu sehen ist. Dafür schaue ich in die angespannten Gesichter der Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind und der Knoten in meinem Magen verfestigt sich noch ein wenig mehr.

Das leise Gemurmel um mich herum verstummt augenblicklich, als der Bus langsam näher kommt und vor der Haltestelle ächzend anhält. Mit einem trägen Zischen öffnet sich die Tür. Der Busfahrer schaut uns erstaunt an und runzelt dann misstrauisch die Stirn. Vermutlich wirken wir wie ein unangemeldeter Vereinsausflug oder eine Wandergruppe auf ihn.

»Keine Sorge«, beruhige ich ihn schmunzelnd. »Ich bin der Einzige, der einsteigt.«

»Kein Problem«, erwidert er mit einem sonoren Lachen, in dem deutlich Erleichterung mitschwingt. »Das alte Mädchen hätte sich über so viele Fahrgäste gefreut.« Zur Bestätigung klopft er auf das Lenkrad und lässt die Hupe einmal kurz erklingen.

Zögernd drehe ich mich um. Am liebsten würde ich jeden Blick vermeiden, einfach einsteigen und nicht zurücksehen, aber das wäre mehr als nur unhöflich. Schließlich gehören die Leute, die mich hierher begleitet haben, nicht nur zu der Gemeinde, die ich als Pfarrer betreuen durfte. Es sind Freunde. Wir sind in den eineinhalb Jahren so etwas wie eine Familie geworden.

»Pass gut auf dich auf, Moritz.«

»Melde dich.«

»Lass dich nicht unterkriegen.«

»Gott wird auf Sie aufpassen, Herr Pfarrer.«

»Er hat einen Weg für dich vorgesehen.«

Mit einem Lächeln nehme ich die gut gemeinten Ratschläge an und bedanke mich, obwohl meine Kehle ganz eng ist.

»Denk an dein Versprechen«, erinnere ich Max.

Er zieht mich in eine feste Umarmung und schluchzt leise, was auch mir Tränen in die Augen treibt. Ich will jedoch nicht weinen, denn ich weiß, dass es kein Abschied für immer sein wird. Jedenfalls nicht zwischen uns. Wir bleiben in Kontakt, egal wohin es mich verschlägt.

»Ich halte nur solange Stillschweigen, bis dein Bruder und Lukas aus den Flitterwochen zurückkommen«, erwidert er brummig.

»Mehr verlange ich auch gar nicht.« Ich drücke ihm einen Kuss auf die Wange.

»Mach keinen Unsinn, Großer«, ermahnt mich Paul mit einem Zwinkern. Ich beuge mich zu ihm hinunter und flüstere einen Dank in sein Ohr. Paul hat mich von Anfang an in der Gemeinde unterstützt. Mit seiner unbekümmerten Art und seinem unvergleichlichen Charme hat er schließlich auch Max eingefangen. Ich freue mich, dass sie so ein wundervolles Paar sind.

»Wir müssten dann los. Der Fahrplan ...«

»Alles klar«, rufe ich und bin dankbar dafür, dass der Fahrer mich antreibt. Die Verabschiedung würde sich ansonsten eine Ewigkeit hinziehen. Ich weiß nicht, wie lange ich das tapfere Lächeln im Gesicht behalten kann. Abschied zu nehmen, ist mir noch nie so dermaßen schwergefallen.

»Okay, also ...« Ich hole tief Luft und schaue erneut in die Runde. Frieda, die Seele dieser Gemeinde, Paul und Max. Sogar Frau Müller, meine ehemalige Haushälterin ist erschienen. Sie steht ein wenig abseits. Unsere Blicke treffen sich. Ich lächle, sie nickt kurz. Ich hoffe sie weiß, dass ich nicht wütend bin, weil sie maßgeblich dazu beitragen hat, dass ich von hier abgezogen worden bin. Vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber ich habe ihr längst verziehen ...

»Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr mich als euren Pfarrer angenommen habt. Ich hoffe, ihr macht es dem neuen Pfarrer ebenso leicht, sich hier wohlzufühlen wie mir.«

Ich warte nicht auf ihre Antworten, sondern steige zügig in den Bus, bezahle das Ticket, das mich hoffentlich pünktlich zum Bahnhof bringt und suche mir einen Platz am Fenster.

Es sitzen nur drei weitere Menschen im Bus. Eine ältere Frau lächelt mich an. Ich erwidere es, aber ich bin mir sicher, dass ich sie nicht kenne. Sie gehört jedenfalls nicht zu meiner Gemeinde. Meiner ehemaligen Gemeinde ...

Kaum habe ich den riesigen Rucksack vom Rücken genommen und mich auf den Sitz fallenlassen, fährt der Bus ruckelnd los.

Ein letztes Winken, ein letztes Lächeln.

Ich schlucke schwer, spüre Feuchtigkeit auf meinen Wangen und den tiefen Schmerz in meiner Brust. Dieser Abschnitt meines Lebens ist endgültig vorbei.

Seufzend lehne ich mich zurück und versuche, mich zu entspannen.

Ich vertraue darauf, dass Gott mir einen Weg zeigen wird. ER hat mich noch nie im Stich gelassen. Nichts geschieht ohne Grund. Es ist nicht nötig, das Ziel genau zu definieren, um den Weg zu beschreiten. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass ich meinen Bruder in einer freien Zeremonie traue, dann hätte ER ... Ja, was?

Ich lache bitter auf. Blitz und Donner geschickt, anstatt des leuchtend blauen Himmels? Die Tore der Hölle geöffnet, um mich mitsamt des Hochzeitspaares zu verschlingen? Mir wenigstens meine Stimme mit einer fiesen Erkältung weggenommen?

Nichts davon ist geschehen. Stattdessen fand eine berührende und wunderschöne Trauung statt. Ohne den offiziellen Segen von Gott. Ich weiß jedoch, dass ER bei mir war. Gott wollte, dass ich Daniel und Lukas miteinander verbinde. Tief in mir drinnen weiß ich es genau. Nur leider nützt dieses Wissen nichts, denn es entspricht nun mal nicht den Regeln.

Schon ein paar Wochen vor der Zeremonie erhielt ich ein Schreiben vom Bischof, in dem er mich an meine Aufgaben als Pfarrer erinnert hat. Es gab kein ausdrückliches Verbot, aber eine sehr eindringliche Ermahnung. Kurz darauf bestellte er mich für ein Gespräch in die Diözese.

Pauls Verdacht, dass sich meine Haushälterin Frau Müller über mich beschwert hat, bestätigte der Bischof indirekt. Ich habe mir nicht anmerken lassen, wie enttäuscht ich von ihr war und konnte auch Frieda davon überzeugen, die Angelegenheit nicht aufzubauschen. Denn all das hielt mich nicht ab, die Trauungszeremonie weiterhin vorzubereiten.

Mir war von Anfang an bewusst, dass es nicht leicht werden würde. Immerhin war es die erste gleichgeschlechtliche Trauung in der Umgebung. Dazu noch der Bruder des Pfarrers, was für manche Leute schon beinahe einem kleinen Skandal gleichkam. Es war nicht verwunderlich, dass das Ereignis seine Kreise zog.

Die meisten Mitglieder und Anwohner haben zu mir gehalten und mit uns gefeiert. Leider fand Frau Müller trotzdem genug Gehör, sodass ich nun die Konsequenzen tragen muss.

Vor drei Tagen hat mich Bischof Meyer dann zu einer zweiten Unterredung einbestellt.

Zuerst hat er eine ganze Weile darüber philosophiert, wie schwierig es ist, junge Menschen von der wichtigen Aufgabe, ein Diener Gottes zu werden, zu überzeugen. Die Priesterseminare seien kaum noch zur Hälfte besetzt. Der Nachwuchs fehle an allen Ecken und Enden. Deshalb könne er es sich nicht leisten, auch nur ein Schäfchen der Herde zu verlieren.

Er wollte meine Sicht der Dinge hören. Ich hatte so viele Sätze im Kopf, lange Monologe vorbereitet, aber in diesem Moment war mein Gehirn wie leergefegt. Mir fiel nur ein, dass mein Bruder und sein Mann die Möglichkeit zu heiraten genau so sehr verdient haben, wie jedes andere heterosexuelle Paar auch. Die heilige Verbindung von zwei Menschen ...

Daraufhin schwiegen wir eine unendlich lange Weile. Der Bischof trank Tee und knabberte gedankenverloren an einem Keks. Schließlich seufzte er niedergeschlagen. Alles, was er dann sagte, war nicht neu. 2000 Jahre tief verwurzelte Religion könnten nicht einfach umgestoßen werden. Da müsse man langsam und mit Bedacht vorgehen. Es gäbe doch schließlich in allen Bereichen winzige Fortschritte und der Papst ...

Aus Kirchensicht war es falsch, was ich getan habe, aber mein Gewissen bleibt trotzdem rein, denn für mich hat es sich absolut richtig angefühlt. Ich habe meinen Bruder angesehen und Liebe und Stolz in seinen Augen erkannt. Liebe sollte alles sein, was zählt, aber an diesen Punkt werden wir wohl nicht gelangen. Hass, Krieg und Intrigen bestimmen die Welt. Kriege im Namen der Religion haben Millionen Menschen umgebracht. Und es hört nicht auf. Vielleicht wird es das niemals.

Ich weiß, dass Bischof Meyer sehr bemüht war, Verständnis für mich aufzubringen. Er wollte vor allem nicht, dass meine Berufung ein jähes Ende findet.

Deshalb sitze ich nun in diesem Bus und befinde mich auf dem Weg zu meinen Eltern, um bei ihnen meine Auszeit zu verbringen. Bis Oktober muss ich eine Entscheidung treffen, mir gegebenenfalls Hilfe in einem Seminar suchen. Am ersten November werde ich zurück in der Diözese erwartet. Dann darf ich als Assistent an der Seite des Bischofs arbeiten und meinen Weg innerhalb die Kirchenhierarchie beginnen.

Die Karriereleiter wollte ich noch nie hochsteigen. Anstatt ganz nah bei Gott und fern der Realität, möchte ich lieber unten bleiben, mich um die Sorgen und Nöte einer Gemeinde kümmern. Mit den Menschen feiern, lachen, sie durch das Leben bis zum Tod begleiten. Der Bischof war jedoch ziemlich deutlich. Eine eigene Gemeinde sieht er für mich in den nächsten Jahren nicht. Dafür wäre schon zu viel vorgefallen.

Immerhin war die unerhörte Sache der freien Trauung zweier Männer nicht die einzige Tat, die ihm zu Ohren kam. Ich hätte ganz allgemein zu viel Zeit mit homosexuellen Männern verbracht und dann die Sache mit der Adoption.

Wenn man meine Vergehen auf diese Weise auflistet, bin ich wohl wirklich nicht besonders tragbar für die katholische Kirche. Und trotzdem gibt es nichts, was ich bereue. Es macht mich glücklich, wie sehr sich Fabian und Jakob um ihren Adoptivsohn Deon bemühen. Wie aus dem traurigen Kind ein unbekümmerter Jugendlicher geworden ist. Schon damals, als ich während einer Pilgerreise in dem Kinderheim ausgeholfen habe, lag mir sein Wohlergehen ganz besonders am Herzen. Er hat etwas in mir berührt, das viel mehr als nur Mitleid mit einem HIV-positiven Jungen war. Schließlich war es ein Heim für Aidswaisen mit vielen herzzerreißenden Schicksalen. Zwischen Deon und mir war jedoch ein ganz besonders Band entstanden.

Seufzend schaue ich aus dem Fenster. In Gedanken verabschiede ich mich von der wunderschönen Landschaft, von der ich viel zu wenig gesehen habe. Leider hatte ich kaum einen Tag für mich. In der Gemeinde gab es immer etwas zu tun. Geburtstage, zu denen ich eingeladen wurde, Trauerfeiern, Hochzeiten, Taufen ... Nicht zu vergessen, die vielen persönlichen Gespräche, die Nöte und Sorgen, aber auch die wundervollen Ereignisse.

Ich habe jeden Moment geliebt. Mein Herz blutet über den Verlust und die Ungewissheit, wie es jetzt weitergehen wird.

Trotzdem ... für Daniel würde ich diese Entscheidung immer wieder treffen. Ich bin so froh, dass wir nach all den Jahren eine Verbindung aufbauen konnten. Es erschien mir stets, als ob ein wichtiges Puzzleteil in meinem Leben fehlen würde, aber mit ihm habe ich mich endlich komplett gefühlt. Wir brauchen einander, sind verbunden, wie es nur Zwillinge sein können. Deshalb darf er auch noch nicht wissen, was passiert ist. Ich will, dass er die Flitterwochen mit Lukas genießt, während ich versuche, mir klar darüber zu werden, wie es für mich weitergeht.

Ich möchte immer noch Pfarrer sein, habe keinerlei Zweifel an meiner Berufung. Nur diese Fahrt zurück zu meinen Eltern fühlt sich nicht richtig an. Ich wünschte, ich hätte eine andere Unterkunft gefunden, um über die Zukunft nachzudenken.

Für einen Augenblick habe ich in Erwägung gezogen, bei Daniel zu wohnen, solange die beiden ihren Urlaub genießen. Max und Paul haben mir ebenfalls angeboten, bei ihnen zu bleiben. Der Gedanke war verlockend. Die beiden sind im Laufe der Zeit meine besten Freunde geworden. Ich kann mir ein Leben ohne sie kaum vorstellen.

Es sind so viele gute Dinge auf dem Weg, den ich gegangen bin, passiert, dass ich auch jetzt die Zuversicht nicht verliere. Alles wird sich fügen und Gott wird mir zeigen, welche Aufgabe er für mich vorgesehen hat. Der Gedanke daran erwärmt mein Herz und lässt den Schmerz abflauen.

Abgesehen davon freue ich mich aber auch auf meine Eltern. Seitdem Papa krank ist, mache ich mir Sorgen um ihn. Wir haben uns einfach viel zu selten gesehen.

Meine Mutter wird mit Sicherheit nicht begeistert von der Entwicklung sein. Ich wette, sie hat bereits einige Pläne, um mich auf den, ihrer Meinung nach, rechten Weg zu bringen.

Ich schließe die Augen, aber mein Geist ist viel zu unruhig, um zu schlafen. Außerdem dauert es nur noch zwanzig Minuten bis zum Bahnhof.

Als der Bus schließlich vor dem imposanten Gebäude hält, beginnt mein Herz erneut schneller zu schlagen. Die erste Etappe ist geschafft. Jetzt liegen noch knapp zwei Stunden Fahrt vor mir, bis ich bei meinen Eltern ankomme.

Ich rufe dem Fahrer einen Abschiedsgruß zu und hieve den schweren Rucksack zurück auf meinen Rücken.

Zielstrebig betrete ich das Bahnhofsgebäude. Menschen laufen hastig durch die Halle. Das dröhnende Geräusch von Rollkoffern, gedämpfte und verzerrte Durchsagen und das Klacken der Zeiger einer überdimensionalen Uhr sorgen dafür, dass ich für einen Moment stehenbleibe und das Chaos fasziniert beobachte. Es ist so ein krasser Gegensatz zu dem beschaulichen Leben auf dem Land. Mein Blick fällt auf die digitale Anzeige der Ankünfte und Abfahrten. Bahnsteig vier. In einer halben Stunde geht es los.

Eine Mischung aus Bratfett, Schweiß und Parfüm liegt in der heißen Luft, die vermutlich kaum frischen Sauerstoff enthält. Ich schüttle mich und möchte augenblicklich wieder nach draußen.

Stattdessen begebe ich mich zum Bahnsteig. Vorher halte ich an einem Bäckerstand an, um mich mit Kaffee, belegten Brötchen und Kuchen zu versorgen, denn ich verspüre plötzlich großen Hunger. Offenbar hat sich der Knoten in meinem Magen gelockert, sodass er nun energisch nach Nahrung verlangt. Vermutlich schaffe ich nicht einmal die Hälfte von dem, was ich gekauft habe.

Wie ein heißer Föhn weht der Wind über die Plattform und treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Mein Rücken fühlt sich unter dem Rucksack ebenfalls bereits feucht und unangenehm an. Wahrscheinlich werde ich einen sichtbaren, dunklen Fleck auf dem Hemd haben, sobald ich ihn abnehme.

Auch hier herrscht reges Treiben. Lautes Stimmengewirr wird von den kaum verständlichen Lautsprecherdurchsagen übertönt. Das monotone Rattern von stählernen Rädern auf den Schienen. Züge, die ein- und ausfahren. Das Quietschen der Bremsen ist unangenehm schrill in den Ohren und lässt mich jedes Mal zusammenzucken. Überall begrüßen oder verabschieden sich Menschen. Alles ist in Bewegung ...

Mein Handy brummt in der Hosentasche und reißt mich aus den Beobachtungen. Umständlich hole ich es heraus. Eine Nachricht von Max. Lächelnd öffne ich sie. Er erkundigt sich, ob ich gut am Bahnhof angekommen bin. Vielleicht ist es albern, aber es wärmt mein Herz, dass er an mich denkt.

Max und Paul haben sich in den letzten Tagen besonders intensiv um mich gekümmert, mir dabei geholfen, meine Sachen zu packen und einen Teil einzulagern. Ich habe nicht viel weltlichen Besitz. Das meiste befindet sich tatsächlich in diesem riesigen Rucksack, der mit jeder Minute des Wartens schwerer wird.

Ich bin ein Minimalist und relativ anspruchslos. Nach Besitztümern und Geld habe ich noch nie gestrebt. Ich möchte mich auf diese Weise nicht binden oder mich von irgendwelchen Gegenständen knechten lassen. Darüber hinaus ist es ein Teil des siebten Gebots.

Schnell tippe ich eine Antwort an Max und verdeutliche mit einer langen Reihe von lächelnden Smileys, dass es mir gut geht und er sich keine Sorgen machen muss.

Ich entsorge den leeren Kaffeebecher in einen Mülleimer und hole ein Käsebrötchen aus der Tüte. Hungrig beiße ich hinein und stöhne genussvoll. Meine letzte Mahlzeit liegt schon eine ganze Weile zurück.

Endlich kündigt der Sprecher die Einfahrt des Zuges an.

Nervös schaue ich den Bahnsteig entlang. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen. Auch wenn ich auf Gott vertraue, so fühle ich mich trotzdem ohnmächtig und hilflos. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, die richtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn der Bischof mir einfach eine Aufgabe zugewiesen hätte, anstatt dieser endlos langen Wochen, die nun vor mir liegen.

Ich schüttle die Gedanken ab, als sich die Türen des Zuges öffnen. Den gebuchten Platz finde ich schnell. Er gehört zu einer Vierergruppe mit einem kleinen Tisch am Anfang des Abteils. Da kein weiterer Passagier dort sitzt, stelle ich den Rucksack neben mir ab. Ich nehme den Sitz am Fenster und schaue zum Bahnsteig hinaus. Hier und da verabschieden sich noch einige Menschen voneinander. Seufzend lehne ich die Stirn gegen die kühle Scheibe.

Der Zug setzt sich langsam in Bewegung und mein Herz fängt erneut an, schneller zu klopfen. Ich könnte beim übernächsten Halt aussteigen und wäre bei Daniel. Der Gedanke, für ein paar Tage ganz allein zu sein, ist verlockend. Mit niemanden zu reden, mich nicht rechtfertigen zu müssen und einfach die Zeit mit stiller Meditation und Gebeten zu verbringen. Allerdings habe ich mich bei meinen Eltern bereits angekündigt.

Deshalb versuche ich, die Durchsage des Zugbegleiters zu ignorieren, der den Bahnhof ankündigt und hoffe auf eine schnelle Weiterfahrt.

Meine Aufmerksamkeit wird auf eine Gruppe von Frauen gelenkt, die eilig über den Bahnsteig laufen. Sie lachen fröhlich und fuchteln wild mit den Armen, vermutlich um den Schaffner zu zeigen, dass sie ebenfalls mit dem Zug fahren wollen und spät dran sind. Jede von ihnen trägt Schuhe mit unglaublich hohen Absätzen. Es ist mir ein Rätsel, wie Frauen mit solchen Dingern normal gehen können. Über diesen kleinen Spurt, den sie gerade damit hinlegen, will ich gar nicht erst nachdenken. Die Kleider sehen aus, als ob sie von einer Party kommen. Dabei ist es kurz nach Mittag. Eine ziemlich ungewöhnliche Zeit für derartig glitzernde Klamotten und aufwendige Frisuren.

Ich begreife nicht, weshalb so viele Menschen glauben, dass das Aussehen den Wert oder das Ansehen steigert. Dabei sind doch andere Dinge wichtig. Ein gottesfürchtiges Handeln, das Bemühen, Gutes zu tun, offen für die Sorgen und Nöte der Mitmenschen zu sein. Die inneren Werte sind letztendlich die, nach denen uns Gott beurteilt. Herz und Verstand müssen im Einklang sein.

Erschrocken zucke ich zusammen, als die Tür aufgerissen wird und eine der Frauen sich lachend mir gegenüber auf den Sitz fallen lässt. Als der Zug anrollt, springt sie wieder auf und winkt wie verrückt aus dem Fenster.

Schmunzelnd beobachte ich sie und ihre Freundinnen, die sogar ein Stück neben dem Zug her laufen. Mit diesen Schuhen! Ich befürchte jeden Moment, dass sie umknicken, aber sie scheinen damit wirklich gut umgehen zu können.

Ich ertappe mich dabei, dass ich die Frau neugierig mustere. Ihr schmales Gesicht ist aufwendig und kunstvoll geschminkt. Die Lippen glänzen in einem dunklen Rot und ihre Augen leuchten unter den langen schwarzen Wimpern.

Ihr Lachen klingt erstaunlich dunkel. Vielleicht hat sie mit ihren Freundinnen die ganze Nacht durchgemacht, sodass die Stimmbänder nun allmählich versagen. Das Kleid würde die Annahme auf jeden Fall bestätigen, denn es besteht aus funkelnden Pailletten, die nun, da wir den Schatten des Bahnhofs verlassen haben, im Sonnenlicht wie ein Regenbogen glitzern.

Abermals wandert mein Blick zu ihrem Gesicht. Irritiert runzle ich die Stirn, als ich die deutliche Erhebung an ihrem Hals entdecke. Der Kehlkopf ist erstaunlich ausgeprägt für eine Frau. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein.

Im nächsten Moment begegnen sich unsere Blicke. Mir wird bewusst, dass ich sie die ganze Zeit angestarrt habe. Sie lächelt mich jedoch an, zwinkert und lässt sich zurück auf den Sitz fallen. Ich schließe verschämt die Augen.

Zugbekanntschaft

»Ich hoffe, der Platz ist nicht reserviert.« Fragend schaut sie mich an und gähnt dann herzhaft.

»Das weiß ich nicht. Steht das nicht immer dort oben bei der Gepäckaufbewahrung?«

»Ich steh nicht mehr auf«, jammert sie und streckt die Füße seitlich an mir vorbei. »Diese Schuhe sind echt tödlich.«

Ich kann nicht anders, als nach unten zu schauen. Dunkelblaue, glitzernde Highheels. Aus der Nähe betrachtet reichen zehn Zentimeter vermutlich gar nicht. Wer läuft mit solchen Dingern in so einem Tempo und zu so einer Uhrzeit herum?

»Das war ja mal ein super Training für den nächsten Glamour Stiletto Run«, sagt sie kichernd.

»Was ist ein Stiletto Run?«, frage ich perplex, obwohl die Bezeichnung ziemlich aufschlussreich klingt.

»Schätzchen, das, was meine Schwestern und ich gerade auf dem Bahnsteig vorgeführt haben, war eindeutig ein Wettlauf auf hohen Absätzen. Als Preis lockt dabei für gewöhnlich jedoch nicht eine Bahnfahrt zu einem einsamen Ort, sondern wohl eher ein Einkaufsgutschein, um sich neue schicke Schuhe kaufen zu können.« Sie zwinkert mir erneut zu. Unwillkürlich steigt Hitze in meinem Gesicht auf.

»Okay, verstehe«, antworte ich leise und fühle mich seltsam gehemmt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich eigentlich einem Mann in Frauenklamotten gegenübersitze.

»Boah, ich schwitze unter der verdammten Perücke und mein Make-up beginnt vermutlich zu verlaufen, weil mir so heiß von dem bescheuerten Spurt ist«, flucht sie im nächsten Moment und bestätigt meine Annahme. »Ganz zu schweigen, dass ich das Gefühl habe, mit beiden Füßen in der Hölle zu stehen, so brennen sie. Jetzt sehe ich vermutlich wie eine abgewrackte Tunte aus und nicht wie eine Prinzessin.«

Erwartungsvoll sieht sie mich an, aber ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Noch immer versucht mein Gehirn, den Mann unter all der Farbe zu erkennen. Ich weiß nicht, wer oder was eine abgewrackte Tunte ist. Darüber hat Daniel mich eindeutig nicht aufgeklärt. Obendrein mag ich es nicht, wenn jemand so dermaßen viel flucht. Ganz zu schweigen von der Erwähnung der Hölle. Offenbar hat sie mein Unbehagen bemerkt, denn sie lächelt nervös.

»Ich hoffe, mein Anblick stört Sie nicht, obwohl Sie mich wie ein verschrecktes Kaninchen anschauen.« Jetzt lässt ihre tiefe Stimme keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Mann handelt. »Aber ehrlich, ich bin für Ihre Männlichkeit ungefährlich. Falls Sie das anders sehen, kann ich mich auch umsetzen. Allerdings möchte ich wirklich nicht aufstehen, also wäre es verdammt nett, wenn Sie mich einfach den Rest der Fahrt ignorieren würden. Ich bin ab jetzt auch ganz leise.«

»Bleiben Sie sitzen. Sie stören mich nicht. Vielleicht könnten Sie ein bisschen weniger laut fluchen.« Ich versuche zu lächeln, streiche mir verlegen über den Kopf und lenke schließlich meinen Blick auf die Natur draußen vor dem Fenster.

Es ist ziemlich unangenehm. Ich wette, Daniel würde einen Lachflash bekommen, wenn er mich jetzt sehen könnte. Sicherlich hätte er mit so einer Situation kein Problem. Er weiß vermutlich auch die richtige Bezeichnung für diese Art von Verkleidung. Ich habe jedenfalls noch nie einen derart herausgeputzten Mann im realen Leben gesehen. Selbst auf Daniels Hochzeit war niemand so angezogen. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, könnte ich es nicht zu einhundert Prozent beschwören. Vielleicht waren einige der hübschen Frauen in Wirklichkeit weniger weiblich.

Da gibt es doch diese riesige Person mit den orangefarbenen Haaren von der Reeperbahn in Hamburg, die hin und wieder in irgendwelchen Talkshows zu sehen ist. Ich glaube, sie hat auch ein Kinderbuch geschrieben. Leider fällt mir der Name nicht ein.

Einen Moment denke ich darüber nach, mein Handy herauszuholen und Google zu befragen. Ich könnte auch Max schnell eine Nachricht schicken. Vermutlich würde er sich prächtig amüsieren und keine Ruhe geben, bis ich heimlich ein Foto geschossen habe.

Entschlossen straffe ich die Schultern und hole die Bibel aus meinem Rucksack. Anstatt angestrengt nach draußen zu starren, kann ich mich viel besser mit Lesen ablenken. Ich schlage irgendeine Seite auf und versuche, mich auf den Text zu konzentrieren. Leider funktioniert es nicht sonderlich gut, denn meine Gedanken fahren regelrecht Achterbahn. Es ist doch nur ein Kerl in Frauenklamotten. Grummelnd schüttle ich den Kopf. In meinem Leben herrscht schon genug Chaos.

Allerdings gelingt es meinem Gegenüber nicht wirklich, das Versprechen einzuhalten. Von wegen still, leise und unauffällig!

Ich beobachte unter dem Buch hindurch, wie er mit einem sinnlichen Stöhnen die Schuhe von den Füßen streift. Ein weiteres Indiz für einen Mann, denn die Füße sind mindestens so groß wie meine. Größe 44 wird sicherlich nicht oft von Frauen getragen. Er wackelt mit den Zehen und streicht sich über die Waden, die vollkommen haarlos sind.

Mühsam richte ich den Blick wieder auf die Buchstaben, aber sie verschwimmen vor meinen Augen. Das ist doch total verrückt. Ich versuche, mich vor der Außenwelt zu verschließen, die innere Ruhe hervorzulocken und mich auf ein Gebet zu konzentrieren.

Leider raschelt mein Sitznachbar nun so laut, dass ich diesmal neugierig über den oberen Rand der Bibel schaue. Eine kurze Hose kommt zum Vorschein, in die er jetzt schlüpft. Dafür stellt er sich hin und zieht das enge Kleid viel zu weit nach oben. Ich erhasche einen Blick auf eine vorneherum absolut flache Unterhose. Vielleicht irre ich mich doch? Sollte da nicht wenigstens eine kleine Ausbuchtung zu sehen sein?

Frustriert schüttle ich über meine Dummheit den Kopf. Vermutlich hat er seinen Penis irgendwie zwischen die Beine geklemmt. Entsetzt verharre ich und schlucke schwer. Weshalb mache ich mir über solche Sachen Gedanken? Ich weiß nicht einmal an welcher Stelle ich in der Bibel lese, aber ich bin wild entschlossen, dieses Versäumnis sofort nachzuholen.

»Entschuldige, Schätzchen, dass ich nicht ganz so leise wie versprochen bin, aber ich muss das jetzt fragen: Ist das eine Art witziger Schutzeinband, um zu verbergen, was du da tatsächlich liest? Ich meine, niemand liest doch einfach so in der Bibel. Verbirgt sich dahinter etwa ein heißer, versauter Roman mit einem nicht öffentlichkeitstauglichen Cover?«

Irritiert schaue ich auf, dann drehe ich tatsächlich die Bibel um und starre auf den Einband, an dem ich nichts Sonderbares erkennen kann. Mein Gegenüber fängt an zu lachen.

»Oh sorry, aber dieser Blick ist göttlich«, behauptet sie prustend. Oder er? Es macht mich verrückt, dass ich nicht weiß, welches das richtige Personalpronomen ist. Die ganze Situation gefällt mir überhaupt nicht. Ich will doch einfach nur die Zugfahrt in Ruhe verbringen, ehe ich mich meiner Familie stelle.

Erneut lege ich die Stirn in Falten und atme tief durch. Der Pfarrer in mir siegt. Außerdem ist es nicht meine Art, unhöflich anderen Menschen gegenüber zu sein. Einer Frage gebührt auch eine Antwort.

»Was kann es in dieser Welt Schöneres geben, als seine Zeit mit dem Lesen der Bibel zu verbringen? Ich liebe es darin zu blättern und habe das Gefühl, immer wieder neue Stellen zu entdecken. Auch nach all den Jahrhunderten passen so viele Textpassagen. Sie überdauern die Zeit und das ist das wahrhaft Göttliche.«

Sie starrt mich mit offenem Mund an und schüttelt dann den Kopf.

»Das ist hoffentlich ein Witz, Schätzchen, denn ich habe ungefähr ein dutzend Gegenargumente dafür, dieses Machwerk nicht in die Hände zu nehmen.«

»Ich bin nicht Ihr Schätzchen, sondern bevorzuge Herr Pfarrer als Bezeichnung«, erwidere ich grimmig und frage mich, weshalb mich ausgerechnet diese Worte dermaßen verletzen. Es ist ja nicht so, als hätte ich sie noch nie gehört. »Es ist auch kein Machwerk, sondern die Schrift Gottes und als solche zu würdigen.«

»Fuck!«, ruft sie und schlägt sich eine Hand vor den Mund. Dann mustert sie mich so eindringlich, dass ich mich verlegen unter ihrem Blick winde. Mein aufbrausendes Verhalten erscheint mir plötzlich ziemlich lächerlich.

»Herr Pfarrer? Das ist ein Scherz, oder? Sie können doch niemals ... oder doch?«

»Nun ja ...« Ich zögere einen Moment, denn ein heftiger Schmerz rollt über mich hinweg. Im Grunde bin ich kein Pfarrer mehr. Vermutlich werde ich auch nie wieder eine Gemeinde haben. Trotzdem ist es das, was ich immer sein wollte und fühle.

»Kein Scherz«, antworte ich schließlich und deute auf das Buch. »Alles echt und überaus lesenswert.«

»Dann ist meine Anwesenheit so etwas wie Sodom und Gomorra in Ihren Augen? Gewissermaßen eine göttliche Prüfung?« Erstaunlicherweise bezeichnet sie mich nun tatsächlich nicht mehr als Schätzchen und siezt mich sogar. Ich weiß nicht, ob mir das besser gefällt.

»Sodom und Gomorra ist nicht einmal annähernd ein passendes Bild«, erwidere ich nachdenklich. »Sodom ist ein Symbol für Fremdenfeindlichkeit und den Bruch von Gastfreundschaft. Natürlich steht die Stadt auch für Wollust, aber ich glaube nicht, dass irgendetwas davon auf zwei Reisende in einem Zug anzuwenden ist.«

»Ich dachte eher an die Sache mit dem Laster wider die Natur«, behauptet sie und grinst schief. »Es ist vermutlich nicht schwer zu erkennen, dass in diesem fabelhaften Kleid ein schwuler Mann steckt, aber ich hoffe inständig, dass nicht plötzlich Pech und Schwefel auf uns herabregnen. Diese Wig war verdammt teuer.«

Natürlich starre ich die kunstvoll gestylte Perücke an und frage mich, wie es wohl darunter aussieht. Mein Gehirn ist von dem, was es zu verarbeiten hat, offensichtlich überfordert.

»Da wir uns gewissermaßen unbeabsichtigt ein Abteil teilen und ich einen direkten Draht nach oben habe, sollten wir vor solchen Angriffen verschont bleiben.« Ich weiß, dass diese Aussage gewisse blasphemische Züge besitzt, aber der Blick, mit dem er - oder sie - mich ansieht, ist einfach großartig. Schließlich beginnt er zu lachen und schüttelt die wilde blonde Mähne.

»Ich wette, Sie sind ein großartiger Pfarrer. So jemanden hätte es in meinem Leben geben sollen, dann wäre mir vermutlich einiges erspart geblieben.«

Meine Gedanken schweifen ganz automatisch zu Pfarrer Peters, der immer noch meiner Heimatgemeinde vorsteht. Gleichzeitig muss ich an Daniel denken, der sich als Jugendlicher an den Pfarrer gewandt hat, weil er die verwirrenden Gefühle seiner Homosexualität nicht begriff. Anstatt ihn zu unterstützen und auf dem Weg zu begleiten, hat Pfarrer Peters von Sünde und Widernatürlichkeit gesprochen.

Auch mein Gespräch mit dem Pfarrer lief zu Anfang in eine ähnliche Richtung, aber da ich von der Gemeindearbeit so begeistert war, hat er mein Bestreben natürlich besonders unterstützt.

Damit hat er eine Kluft zwischen Daniel und mir aufgerissen, die wir erst acht Jahre später mühsam verschließen konnten. Die Schicht ist noch dünn, Daniels Vertrauen in mich steht immer noch auf wackligen Füßen.

Viele Ereignisse, die ich damals nicht verstanden habe, begreife ich inzwischen besser. Daniels furchtbares Benehmen, sein Versuch, ständig anzuecken, alles ins Lächerliche zu ziehen, gegen unsere Eltern und insbesondere mich zu rebellieren.

Natürlich will ich dem Pfarrer nicht die ganze Schuld dafür geben, dass unsere Familie auseinandergebrochen ist. Einen Teil der Last muss ich mir selbst aufbürden, denn ich habe lange mit mir gekämpft, bis ich meine Homosexualität annehmen konnte. Ich habe meine Liebe und mein Leben mit vollem Bewusstsein Gott gewidmet, aber es war eine echte Befreiung, vor meinem Bruder einzugestehen, dass ich schwul bin.

Ich weiß nicht, welche Prüfungen auf mich warten, aber ich bin mir sicher, dass Gott mir dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

»Verfickte Scheiße«, ruft mein Gegenüber und reißt mich aus den Gedanken. »Oh sorry, das ... ähm ... ich wasche mir später den Mund mit Seife aus. Vielleicht wäre so ein Stück Seife aber eine gute Alternative zu dem verdammten Brötchen, das jetzt noch irgendwo in meiner Garderobe liegt. Ich komme gleich um vor Hunger.«

Wie von Sinnen durchwühlt sie ihren Rucksack, untermalt von einem wirklich beeindruckenden Knurren ihres Magens.

»Vermutlich kann ich aushelfen«, sage ich schmunzelnd, hole die Tüte vom Bäcker heraus und breite den Inhalt auf dem Tisch aus. Sie stöhnt hingerissen.

»Greifen Sie zu. Das ist sicherlich schmackhafter, als die Sache mit der Seife. Vielleicht verschwindet mit dem Hunger auch das Bedürfnis, so lautstark und permanent zu fluchen.«

»Tut mir wirklich leid«, sagt sie und klingt tatsächlich weniger schrill und überdreht. Einen Moment zögert sie, dann schnappt sie sich mit einem Dankeschön das Käsebrötchen.

»Sie sind meine Rettung«, nuschelt sie mit vollem Mund. »Ich hatte mir heute Morgen extra ein Brötchen geschmiert, aber dann habe ich es in der Hektik wohl liegengelassen. Na, hoffentlich entdeckt es jemand, bevor ich wieder zurück bin. Nicht, dass es nach zwei Wochen von allein laufen kann.«

Ich weiß nicht, wie ein Mensch dermaßen schnell reden und gleichzeitig kauen kann, und bin fasziniert. Überhaupt zieht mich mein exotisches Gegenüber beinahe magisch an, sodass ich die Bibel zuschlage und zurück in den Rucksack lege.

»Habe ich Ihnen jetzt etwa die Leselust verdorben?«, erkundigt sie sich und wirkt bekümmert.

»Nein, aber Sie machen mich neugierig. Auch wenn Neugierde keine gute Eigenschaft ist, so hindert sie mich jetzt daran, mich zu konzentrieren.«

»Also?«, fragt sie und stopft sich den letzten Rest des Brötchens in den Mund.

»Darf ich fragen, weshalb Sie in diesem Kleid und mit solchen Schuhen herumlaufen? Und noch wichtiger: Mir fällt einfach die Bezeichnung für Männer in solchen Kleidern nicht ein. Wenn ich meinen Bruder frage, der das mit Sicherheit weiß, wird er nicht nur lachen, sondern mich für alle Ewigkeiten damit aufziehen. Da ist es vielleicht das kleinere Übel, mich direkt bei Ihnen zu blamieren.«

Meine Wangen beginnen zu glühen. Vermutlich steht gleich mein gesamter Kopf in Flammen. Augenblicklich bereue ich es, das Thema angesprochen zu haben und möchte mich wieder hinter der Bibel verstecken.

Offenbar habe ich sie mit der Frage schockiert. Jedenfalls starrt sie mich mit riesig weit aufgerissenen Augen an. Erst jetzt erkenne ich, dass diese Wimpern wie kleine Federn aussehen.

»Dragqueen? Ist das die Bezeichnung, die Sie suchen? Ich bin eine Dragqueen. Jedenfalls im Theater. Für gewöhnlich laufe ich in diesem Outfit weder Zügen noch Männern nach.«

»Dragqueen«, murmle ich leise vor mir hin und nun fällt mir auch der andere Name ein. »Olivia Jones.«

»Ähm, nein, die bin ich nicht. Mein Name ist Pearly Spencer, in Anlehnung an den großartigen Hit von Marc Almond und an die fabelhafte Pearl, die mein großes Vorbild ist. Ich glaube auch nicht, dass Olivia irgendeine Ähnlichkeit mit mir hat. Sie ist mindestens zwei Köpfe größer als ich und ...«

»Nein, so habe ich das gar nicht gemeint«, unterbreche ich die ausschweifende Rede. »Ich hatte vorhin nur nach dem Namen gesucht und gerade ist er mir eingefallen. Aber Pearly Spencer ist auch sehr schön. Den Song kenne ich allerdings nicht und weiß leider nicht, wer Pearl ist.«

»Nicht? Was für ein Versäumnis. Das lässt sich ja zum Glück schnell ändern.«

Ehe ich mich versehe, zückt sie ihr Smartphone und einige Sekunden später erklingen die ersten Takte eines Liedes, das mir doch entfernt bekannt erscheint. Nebenbei bekomme ich auch noch ein Bild vorgehalten, von einer Dragqueen mit platinblonden Haaren und einem grell violetten Mund.

»Das ist Pearl. Sie hat bei RuPauls Drag Race mitgemacht und den zweiten Platz belegt und ist ganz großartig, elegant und arrogant zugleich und ...«

Sie redet ohne Punkt und Komma, während ich kaum ein Wort davon verstehe. Stattdessen versuche ich zu lächeln und nicke hin und wieder. Mir schwirrt der Kopf, denn Pearly Spencer untermauert ihre Erzählungen mit ausschweifenden Armbewegungen, sogar die goldenen Locken wackeln aufgeregt mit.

Es ist kaum zu glauben, dass ausgerechnet ich so eine Begegnung im Zug habe. Gleichwohl bin ich fasziniert und kann es gar nicht erwarten, Max davon zu erzählen.

Als sie schließlich schweigt, sieht sie mich erwartungsvoll an. Jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, um zu erklären, dass ich irgendwann den Faden verloren habe.

»Ich habe wieder zu schnell und viel zu viel erzählt, stimmt‘s?«, fragt sie mit einem schweren Seufzen. »Wo sind Sie denn ausgestiegen?«

»Schon am Anfang«, gebe ich kleinlaut zu. »Ich kenne mich mit all diesen Dingen wirklich nicht aus, aber ich wollte Sie nicht unterbrechen.«

»Natürlich, Sie sind ein Pfarrer und vermutlich ist es gut, dass Sie mir nicht zugehört haben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Vater unser Sie dafür beten müssen, um allein mit jemanden wie mir im gleichen Zug zu sitzen. Das ist ...«

»So war das wirklich nicht gemeint. Ich bin keineswegs so verklemmt oder altbacken, wie Sie mich gerade darstellen. Ich habe auch keine Angst davor, mit Menschen wie Ihnen in Kontakt zu kommen. Mein Bruder ist schließlich ... er ist ...« Ich verschließe den Mund und schüttle den Kopf.

»Was?«, fragt sie neugierig und provozierend zugleich. »Lebt er etwa mit einer Frau in Sünde, aber sie treffen sich trotzdem zum sonntäglichen Kaffeekränzchen? Das ist bestimmt eine große Überwindung.«

Verwundert schaue ich sie an und begreife nicht, weshalb die Stimmung plötzlich dermaßen frostig ist.

»Es ist nichts dergleichen«, antworte ich ruhig und halte dem abfälligen Blick stand, den sie mir unter all der Schminke und den Federn zuwirft. »Mein Bruder hat vor ein paar Tagen seinen Partner geheiratet. Es war ein schönes Fest und ich war gern dabei. Ich ...«

Abermals breche ich ab, denn die Bilder der Hochzeit fluten meinen Kopf. Alles war perfekt. Ihre Liebe so deutlich zu sehen und zu spüren. Jetzt liegen sie vermutlich an einem weißen Strand, genießen Cocktails und tun all die Dinge, von denen ich lieber nichts wissen möchte, aber befürchte, dass Daniel mir kein einziges Detail ersparen wird.

»Manchmal bin ich ein bisschen überschwänglich«, sagt Pearly entschuldigend. Ich würde gern wissen, wie sein richtiger Name lautet, aber ich frage besser nicht danach. Wer weiß, was ich damit auslöse.

»Schon gut«, erwidere ich lediglich.

»Nein, das ist es nicht. Ich sollte eigentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist, sein Gegenüber nach Äußerlichkeiten zu beurteilen. Schließlich erwarte ich auch, dass die Umwelt mehr in mir sieht, als den schwulen Kerl, der einen Hang zum Drag und zum Theater hat. Ich hasse es, Menschen in Schubladen zu stecken und doch sind Sie gerade kopfüber in einer gelandet.«

»Ja, das geht wirklich schnell. Das Zusammenleben wäre so viel leichter, wenn jeder sich mehr um seine Mitmenschen bemühen würde, anstatt ihnen irgendwelche angeblichen Fehler unter die Nase zu reiben. Jedes Dasein hat eine Berechtigung. Gott hat das Leben geschenkt und es ist nicht unsere Aufgabe, dieses Geschenk zu hinterfragen.«

»Wow.« Sie starrt mich so entgeistert an, als würde sie nicht glauben, dass die Worte aus meinem Mund gekommen sind. »Ich wette, wenn Sie eine Predigt halten, ist die Kirche voll.«

»Nein, leider nicht. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die sich die Auszeit gönnen, die mit einem Gottesdienst einhergeht. Ganz abgesehen davon, dass die katholische Kirche aus vielerlei bekannten Gründen an schwindenden Mitgliederzahlen leidet.«

»Meine Eltern sind auch katholisch. Sie besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Mia, meine kleine Schwester, geht zum Bibelkreis.«

»Also kommen Ihre Eltern, trotz des Glaubens, damit zurecht?«, frage ich und deute auf ihr Aussehen.

»Natürlich nicht«, erwidert sie entsetzt und verdreht die Augen. »Davon wissen sie nichts, denn das würde ... Oh Fuck!« Panisch rafft die Klamotten zusammen. »Ich muss gleich raus und mich vorher auf dem Klo noch umziehen. Meine Eltern bekommen einen Anfall, wenn ich so zu Hause auftauche. Es war mir ein Vergnügen, Herr Pfarrer. Ich hoffe, ich habe Ihr Weltbild nicht ins Wanken gebracht.«

»Keineswegs«, antworte ich eilig und schaue zu, wie sie mit einem Ächzen aufsteht und das Kleid über die Hose und den kleinen Po schiebt, ehe sie nach ihrem Rucksack greift.

»Schade, dass unsere Unterhaltung so abrupt vorbei ist. Es war mir ein Vergnügen Sie kennenzulernen, Pearly Spencer.«

»Ebenso und danke für das Brötchen. Sie waren ein echter Lebensretter.« Sie zwinkert, ehe sie durch die Tür verschwindet.

Kaum zehn Minuten später hält der Zug. Es ist eine Station, bevor auch für mich die Reise zu Ende geht. Neugierig schaue nach draußen, ob ich meine ungewöhnliche Reisebegleiterin irgendwo entdecke. Es sind schließlich nicht viele Leute, die hier aussteigen.

Ein Mann, vermutlich ein paar Jahre jünger als ich, mit strubbligen blonden Haaren fällt mir auf. Er trägt ein schlichtes Shirt über einer kurzen Hose, die mir bekannt vorkommt. Dazu weiße, nahezu unauffällige Sneakers. Der Rucksack ist so prall gefüllt, dass er aussieht, als würde er jeden Augenblick platzen.

Kann das Pearly Spencer sein? In diesem Moment dreht er sich um und winkt mir lachend zu.

Trautes Heim

Mit zittrigen Knien stehe ich im Gang und warte darauf, dass der Zug in den Bahnhof rollt. Die Gedanken an Pearly Spencer verblassen und machen Platz für ein allmächtiges Unbehagen.

Obwohl ich mich auf die Zeit mit meinen Eltern freue, so weiß ich doch, dass wir es nicht einfach miteinander haben werden. Der Pfad, den Gott nun für mich vorgesehen hat, erscheint mir plötzlich unglaublich steinig. Ich habe den Eindruck, dass Felsbrocken vor mir aufragen, von denen ich nicht weiß, wie ich sie überwinden soll. Auf der Fahrt hierher wirkte alles noch wenig real, aber jetzt überwältigt mich ein Gefühl von Hilflosigkeit.

Mit einem unterdrückten Seufzen verlasse ich den Zug und atme auf dem Bahnsteig tief ein. Es riecht nach Metall, Staub und Diesel. Der Wind ist deutlich kühler, auch wenn es immer noch verdammt heiß ist.

Ich wende mich dem Ausgang zu und verharre kurz, als ich meine Mutter entdecke. Mit versteinerter Miene sieht sie mir entgegen. Eigentlich hatte ich ihr gesagt, dass sie mich nicht abholen muss. Für die letzten Kilometer hätte ich ein Taxi genommen. Nun steht sie da, mit gestrafften Schultern. Anklagend.

Einen Moment denke ich über Flucht nach, aber das ist lächerlich. Wohin sollte ich hier auf dem Bahnsteig ausweichen? Ich kann ja schlecht über die Gleise springen. Stattdessen setze ich ein breites Lächeln auf und gehe ihr entgegen.

»Mama«, rufe ich mit zittriger Stimme und bleibe dicht vor ihr stehen. »Es ist toll, dass du da bist, auch wenn ich ...«

»Unsinn«, erwidert sie frostig. »Du bist mein Sohn. Natürlich hole ich dich vom Bahnhof ab. Lass uns fahren. Papa wartet auf seinen Kaffee.«

»Okay, also ... ich freue mich, dich zu sehen«, sage ich mit einem schiefen Lächeln.

»Ich wünschte, die Umstände wären anders«, antwortet sie tonlos, dreht sich um und marschiert los. Ich folge ihr mit einem flauen Gefühl.

Gemeinsam verlassen wir das Gebäude und wenden uns nach links zum Parkplatz. Bereits aus einigen Metern Entfernung öffnet sie den Wagen und setzt sich, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, auf den Fahrersitz. Ich bugsiere den schweren Rucksack auf die Rückbank und nehme neben ihr Platz. Augenblicklich heult der Motor auf und sie fährt zügig los.

Ganz so kühl hatte ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Deshalb fehlen mir zugegebenermaßen auch die Worte. Das ist wirklich ein seltsames, irgendwie surreales Gefühl.

Wir schweigen die gesamte Fahrt lang, die zum Glück nur knapp zehn Minuten andauert. Kaum hat meine Mutter das Auto vor dem Haus geparkt, springt sie auch schon aus dem Wagen und geht zur Eingangstür. Seufzend schaue ich ihr hinterher und steige ebenfalls aus.

Wenn sie glaubt, dass sie dieses Verhalten die gesamte Zeit durchziehen kann, bin ich spätestens in zwei Tagen weg. Dann nehme ich doch das Angebot von Fabian an oder suche mir eine günstige Pension, bis Daniel aus dem Urlaub zurück ist.

Immerhin hat sie mir nicht die Tür vor der Nase zugeknallt.

Der altbekannte Duft, der mich an meine Kindheit erinnert, empfängt mich im Hausflur. Ein Hauch von Zitronenreiniger, frisch gebackenem Kuchen und Mottenkugeln, die schon Oma überall in den Schränken verteilt hat.

»Dein Zimmer ist vorbereitet. Du kannst die Sachen hinaufbringen und dann zum Kaffee herunterkommen. Papa und ich erwarten dich im Wohnzimmer.« Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, dreht sie sich um und geht in Richtung Küche.

»Mama«, rufe ich ihr hinterher. Sie bleibt widerwillig stehen, dreht sich jedoch nicht um. »Ist dieser unfreundliche Empfang eine Art Bestrafung? Sind wir beide nicht schon ein bisschen zu alt für so ein Benehmen?«

»Ich will dich nicht bestrafen, Moritz«, behauptet sie scharf und schaut mich nun doch an. »Ich weiß allerdings im Moment nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Dein Verhalten ist so enttäuschend, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Alles hinzuwerfen für diese unsinnige und vor allem keineswegs gottgewollte Sache. Das ist ... es ist einfach nicht richtig. Falsch! Genau genommen ist es nicht nur ein riesiger Fehler, sondern eine Sünde.«

»Wir reden hier von Daniel, meinem Bruder und deinem Sohn«, erwidere ich fassungslos. »Wir reden über den Bund, den er mit seinem Mann geschlossen hat. Ich bin stolz, dass ich dabei sein durfte. Nichts daran ist falsch oder sündig.«

»Du hättest das nicht tun dürfen und er hätte es nicht verlangen sollen. Aber so war Daniel ja schon immer. Die Interessen oder Bedürfnisse anderer Menschen sind ihm egal. Nichts ist ihm heilig.«

Ehe ich darauf antworten kann, kommt mein Vater in den Flur.

»Kann unser Sohn nicht erst einmal ankommen, bevor du ihn mit Vorwürfen überhäufst?«, fragt er, dann dreht er sich zu mir und nimmt mich in den Arm. »Es ist so schön, dass du da bist, Moritz.«

Ich schließe die Augen und lehne mich in die Umarmung. Es tut unendlich gut, gerade weil mein Vater eigentlich immer der distanziertere Elternteil war.

Mein Handy summt und kündigt erneut eine Nachricht an. Wir trennen uns voneinander. Papa lächelt aufmunternd. Ich schaue über seine Schulter, aber meine Mutter ist nicht mehr da.

»Sie wird sich schon wieder beruhigen. Gib ihr ein bisschen Zeit.«

»Okay«, erwidere ich seufzend und angle das Telefon aus der Hosentasche. Es ist Max, der offenbar die Uhr und meine Ankunftszeit genau im Blick hat. Bevor ich den Chat öffne, klopft mein Vater mir auf die Schulter.

»Räum deine Sachen ins Zimmer und komm zu uns. Auch wenn sich deine Mutter gerade frostiger als die Schneekönigin benimmt, hat sie doch diesen himmlischen Schokoladenkuchen gebacken. Ich kann es kaum erwarten, also beeile dich.« Er grinst mich an und verschwindet ins Wohnzimmer.

Eine Weile verharre ich unschlüssig im Flur, dann steige ich seufzend die Stufen nach oben. Daniels Zimmer hat unsere Mutter schon vor Jahren für sich in Anspruch genommen. Seltsam beklemmt bleibe ich vor der Tür stehen. Natürlich macht es keinen Sinn, die Räume ungenutzt zu lassen, aber das Statement war ziemlich deutlich, denn mein Zimmer ist quasi noch in dem gleichen Zustand wie damals, als ich ausgezogen bin. Den Raum zu betreten, ist wie eine Zeitreise zurück in die Jugend. Sogar die alten Poster hängen an der Wand und das Kreuz, das ich während einer Jugendfreizeit geschnitzt habe.

Daniels krummes Ding befindet sich wahrscheinlich nicht mal mehr im Haus. Es sah auch mehr wie ein Penis aus. Leise lachend schüttle ich den Kopf und stelle meinen Rucksack auf den Boden.

Ich lasse mich auf das Bett fallen und genieße den Duft der frischen Bettwäsche. Am liebsten möchte ich einfach hier oben bleiben und einen Moment schlafen. Allerdings will ich die Situation mit meiner Mutter nicht noch schlimmer machen, indem ich mich hier verkrieche. Deshalb schreibe ich Max nur kurz, dass ich wohlbehalten angekommen bin, hole ein Ladekabel aus dem Rucksack und schließe das Telefon an. Zu den Mahlzeiten herrscht in diesem Haus ohnehin striktes Handyverbot.

Ich schnappe mir ein sauberes Shirt und den Kulturbeutel und gehe damit nach nebenan ins Badezimmer, um mich zumindest ein wenig zu erfrischen.

Müde lächle ich mir im Spiegel entgegen und lasse eiskaltes Wasser über meine Handgelenke laufen. Erneut spüre ich diese unendlich große Last auf den Schultern. Gleichzeitig fällt mir das Lied an, das mir Pearly vorgespielt hat. Ich summe die Melodie mit und singe »Pearly Spencer« laut. Es fühlt sich auf eine seltsame Weise befreiend an. Ich muss das Lied unbedingt auf mein Handy laden, damit ich es mir öfter anhören kann.

Schließlich begebe ich mich, halbwegs ordentlich und erfrischt, nach unten.

Der Duft von Kaffee dringt mir in die Nase und steigert die Vorfreude auf Mamas selbstgebackenen Kuchen.

Mein Vater schaut mich bereits erwartungsvoll an, als ich das Zimmer betrete. Der Tisch ist mit dem guten Geschirr gedeckt und in den Tassen dampft Kaffee. Dunkel und köstlich steht der Schokoladenkuchen in der Mitte. Mit einem genüsslichen Seufzen setze ich mich zu meinen Eltern.

»Das sieht so lecker aus, Mama«, sage ich und lächle sie an. Sie bemerkt es jedoch nicht, denn sie beachtet mich im Grunde nicht. Stattdessen bekommt jeder ein Stück auf seinen Teller. Mit deutlich unterdrücktem Zorn beginnt sie zu essen, während mein Vater genervt knurrt.

»Wie lange willst du diese miese Stimmung noch verbreiten?«, erkundigt er sich. »Dein Sohn ist endlich zu Hause. Er wird einige Wochen mit uns verbringen. Das ist doch ein Grund zur Freude.«

»Freude?«, wiederholt sie grimmig. Der Löffel landet klirrend auf dem Teller. »Es ist peinlich und unwürdig, sowohl für ihn, als auch für uns. Was soll nur der Herr Pfarrer denken? Was erzählen wir unseren Freunden und Bekannten? Sollen sie sich etwa über uns das Maul zerreißen? Es ist doch schon schlimm genug, was Daniel uns angetan hat.«

»Ach ja?«, unterbricht Papa sie und hört nun ebenfalls auf zu essen. »Was genau hat dein Sohn dir denn angetan?«

»Natürlich nimmst du ihn in Schutz. Das hast du ja immer getan.« Wütend verschränkt sie die Arme vor der Brust. Irritiert schaue ich zwischen den beiden hin und her. Eigentlich kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass mein Vater jemals eine Entscheidung von Mutter oder Oma in Frage gestellt hat. Er war niemals auf unserer Seite, allenfalls neutral.

»Bitte Mama«, sage ich schließlich leise. »Ich habe dich gefragt, ob ich herkommen kann und du hast zugestimmt.«

»Sollte ich dich etwa auf der Straße oder unter einer Brücke übernachten lassen?«

»Ich hatte noch andere Optionen«, erwidere ich und klinge spitzer, als ich es beabsichtigt habe. »Keine davon beinhaltete eine Brücke.«

»Wo denn, in der sündigen Wohnung deines Bruders oder bei seinen sogenannten Freunden? Wolltest du die Lage auf diese Weise etwa noch verschlimmern?«

Ich atme tief durch. Pearly Spencer singt in meinem Kopf und ein Lächeln schleicht sich auf meine Lippen.

»Offenbar hätte dir das gefallen«, fährt sie mich unwirsch an. »Aber das lasse ich nicht zu. Du hast all diese Jahre auf Gott vertraut, dich dazu entschieden, ihm zu dienen und dein Leben der Kirche zu widmen. Das alles wirst du nicht wegwerfen. Noch ist es nicht zu spät.«

»Ich habe gar nicht vor, irgendetwas wegzuwerfen, Mama«, antworte ich seufzend. »Ich kenne meinen Platz und weiß, wohin ich gehöre. Ich bin dem Bischof dankbar für diese Auszeit, obwohl ich lieber eine andere Gemeinde zugeteilt bekommen hätte. Jetzt muss ich mich damit anfreunden, dass Gott einen anderen Weg für mich vorgesehen hat. Einen Weg, der mich offenbar direkt in die Diözese führt.«

Eine Weile mustert sie mich schweigend, dann heben sich ihre Mundwinkel zum ersten Mal seit meiner Ankunft.

»Das bedeutet ja, dass dieser dumme Fehler dich letztendlich sogar vorwärtsbringt.«

Unwohl zucke ich mit den Schultern und schweige. Es ist leider nicht das, was ich will, aber ich möchte sie nicht noch wütender machen.

Erstaunlich gut gelaunt beginnt sie unversehens von den Geschehnissen im Ort und natürlich in der Gemeinde zu erzählen. Die meisten Namen der Leute sagen mir nichts mehr, aber ich vermute, das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Ich höre nur halbherzig zu. Meine Gedanken landen stattdessen erneut bei der Zugfahrt, aber vor allem bei dem Blick auf dem Bahnsteig, den mir Pearly Spencer zugeworfen hat. Warum habe ich nicht nach seinem richtigen Namen gefragt? Trotzdem hüllt die Erinnerung mich wie eine warme Decke ein.

»Du solltest nicht über das Leid anderer Menschen lächeln«, schimpft meine Mutter empört und holt mich zurück in die Gegenwart. Verwirrt schaue ich sie an. Sie schüttelt genervt den Kopf.

»Manchmal bist du echt wie dein Vater. Er hört mir nie richtig zu. Das ist jedoch wichtig. Ich erwarte, dass du dich, solange du hier bist, in die Gemeinde integrierst und Pfarrer Peters unterstützt. Sicherlich werden dir die Gespräche mit ihm guttun und dich zurück auf den rechten Weg bringen.«

»Ich bin niemals davon abgewichen«, erwidere ich ernst. »Außerdem hatte ich natürlich vor, mich hier einzubringen. Ich will auf gar keinen Fall den ganzen Tag herumsitzen, sondern bin dankbar für ein paar Aufgaben.«

»Das ist gut«, sagt sie schlicht und redet dann weiter über irgendeine Frau, deren Mann an Alzheimer erkrankt ist.

»Junge, willst du dir meine neuesten Briefmarken anschauen. Ich habe ein paar wirklich wunderbare Marken bekommen.«

»Du und deine Briefmarken«, grummelt meine Mutter und verdreht genervt die Augen. »Das ist alles, was dich interessiert. Hast du vergessen, dass keiner deiner Söhne dafür eine Leidenschaft entwickelt hat?«

»Er soll ja nicht mit dem Sammeln anfangen, aber anschauen ... Sie spiegeln auf so wunderbare Weise Geschichten wieder, erzählen das Weltgeschehen und zeigen uns die Natur. Und das alles in einem winzig kleinen Format.«

Papas Begeisterung bringt mich zum Schmunzeln. Manchmal bedauere ich es, dass ich seinen Enthusiasmus für die Philatelie nicht geerbt habe. Es macht jedoch Spaß, mir die Briefmarken anzuschauen und seinen Erklärungen zu lauschen.

Im Grunde weiß ich viel zu wenig über das Leben meiner Eltern in den letzten Jahren. Ich werde diese Auszeit nutzen, um sie wieder besser kennenzulernen. Vielleicht kann ich auch etwas dazu beitragen, dass sie Daniel endlich akzeptieren und ihn zusammen mit Lukas in die Familie integrieren.

»Also gut«, sage ich und schiebe mir das letzte Stück Kuchen in den Mund. »Zeig mir die Briefmarken. Ich bin wirklich neugierig.«

Meine Mutter macht ein abwertendes Geräusch und beginnt, das Geschirr zusammen zu räumen. Sofort springe ich auf, um ihr zu helfen, während mein Vater mit einem breiten Lächeln den Raum verlässt.

»Ich weiß nicht, warum du das getan hast«, sagt sie in der Küche zu mir, öffnet dabei den Geschirrspüler und beginnt, Teller und Tassen einzuräumen. »Also, diese Sache mit deinem Bruder. Du weißt, dass so eine Verbindung niemals gottgefällig ist. Ich begreife gar nicht, wie Daniel dir so etwas überhaupt antun konnte.«

»Er hat mir nichts angetan«, erwidere ich ernst und schüttle resigniert den Kopf. »Die beiden lieben sich und haben das Recht, ihre Liebe ebenso durch eine Verbindung zu zeigen, wie jeder andere auch.«

»Willst du mir ernsthaft einreden, dass du glaubst, dass eine ... also, dass zwei Männer ... Die Ehe ist und bleibt eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Es ist ein vor Gott geschlossener unauflöslicher Bund, um Leben weiterzugeben. Ein heiliges Sakrament, das niemand beschmutzen darf.«

»Ich bitte dich, Mama«, sage ich leise und seufze schwer. »Es gibt eine Menge kinderlose Ehen, Paare, die sich scheiden lassen, unglückliche Verbindungen. Ich kenne die Einstellung der Kirche, aber ich habe meinen eigenen Glauben oft hinterfragt, mit Gott Zwiegespräche gehalten und versucht, in seinem Sinn das Leben zu respektieren. Nichts, was ich zwischen Daniel und Lukas gesehen habe, war abstoßend. Vielleicht war es am Anfang ein bisschen turbulent und verrückt, weil Daniel nun mal Daniel ist. Aber ich konnte die Liebe sehen und weiß, dass sie füreinander einstehen werden.«

»Es ist trotzdem nicht richtig«, erwidert sie hart und verlässt die Küche. Habe ich eben noch darüber nachgedacht, dass ich das Verhältnis meiner Eltern zu Daniel verbessern kann? Diese Aufgabe fühlt sich wie ein Felsbrocken an, aber so schnell gebe ich nicht auf.

Abermals versuche ich, mit einigen tiefen Atemzügen mein inneres Gleichgewicht wieder herzustellen und begebe mich in Papas Arbeitszimmer.

Sein Schreibtisch quillt über von all den Briefmarkenalben. Er sitzt, tief über den Tisch gebeugt, in seinem alten, schweren Sessel. Die Brille hängt knapp auf der Nasenspitze. Ein schmales Lächeln umspielt seinen Mund.

Als er mich bemerkt, hebt er den Kopf und schaut mich strahlend an.

»Komm rein und schließ die Tür. Wir wollen deine Mutter nicht mit dem langweiligen Kram belästigen.«

Ich folge seiner Bitte und setze mich neben ihn auf den Stuhl.

»Wie geht es dir, Papa?«, erkundige ich mich, bevor er mit den Briefmarken beginnen kann.

»Alles bestens«, erwidert er gleichgültig, als wäre seine Gesundheit kein wichtiges Thema. Er ist alt geworden, aber seinen Augen leuchten immer noch verschmitzt. Das letzte Jahr ist an ihm nicht spurlos vorbeigegangen. Tiefe Falten haben sich in seinem Gesicht gebildet. Er wirkt auch viel gebrechlicher als früher.

»Schau dir das an« Er schiebt das Album in meine Richtung. »Sind diese Blüten nicht wunderschön? Sie haben sogar eine samtige Oberfläche.«

»Sie sind traumhaft«, bekräftige ich schmunzelnd und betrachte die kleinen, bunten Bilder, auf denen verschiedene Blumen abgebildet sind.

»Ich weiß, dass du dich nicht sonderlich für dieses Hobby interessierst. Eigentlich habe ich dich auch aus einem ganz anderen Grund hergelockt.«

Papa schaut mich eindringlich an und seufzt dann schwer. Er lehnt sich in seinem Sessel zurück und schiebt die Brille nach oben.

»Hast du Bilder?«, fragt er und sieht mich neugierig an. »Fotos von der Hochzeit.«

»Daniels Hochzeit?«, erkundige ich mich perplex. Mein Vater nickt heftig.

»Ja. Ich würde die beiden so gern sehen. Du hast doch bestimmt ein paar Aufnahmen auf deinem Handy, oder? Heutzutage wird alles mit dem Telefon geknipst.«

»Klar habe ich welche, aber ich ...«

»Bitte, Moritz. Es hat mir das Herz gebrochen, als deine Mutter entschieden hat, dass wir nicht zur Feier kommen. Ich hätte meinen Sohn so gern gesehen. Sie hat meine Krankheit vorgeschoben, aber wir wissen alle, dass das nicht der Grund war.«

»Wieso hast du zugelassen, dass sie diese Entscheidung trifft?«

Er legt eine Hand auf meine und seufzt leise.

»Du weißt doch, wie sie ist. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, lässt sie sich nicht mehr umstimmen. Ich habe schon vor langer Zeit erkannt, dass es keinen Sinn macht mit ihr zu streiten.«

»Aber ...« Ich halte inne und schüttle resigniert den Kopf. Ich habe kein Recht, über meine Eltern zu urteilen.

»Ich will mich nicht rechtfertigen«, sagt er leise und reibt sich über die Schläfen. »Du weißt selbst, wie die Dinge hier laufen, immer gelaufen sind. Meine Schwiegermutter und deine Mutter hatten stets die Zügel fest in der Hand. Nenn es Bequemlichkeit oder finde abwertende Worte dafür, aber ich habe mich damit arrangiert und liebe deine Mutter. Nur diese eine Sache ... sie ist so stur wie ein Maultier und ich begreife nicht, warum sie ...«

»Sache?«, unterbreche ich ihn und lache bitter auf. »Daniel ist keine Sache, sondern stand in dieser Familie schon immer im Schatten.«

»Er war ein schwieriges Kind.«

»Im Vergleich zu mir war er das sicherlich. Ich war zu feige, um mich aufzulehnen, aber ich war froh, dass Daniel es getan hat. Die Freiheiten, die er erkämpft hat, habe ich schließlich auch genossen.«

»Es ist niemals leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jeder kommt eines Tages an einen Scheideweg.«

»Du hast Recht, Papa«, versichere ich schließlich und lächle ihn versöhnlich an. »Ich will mich auch gar nicht streiten. Wenn du gern ein paar Bilder sehen möchtest, dann hole ich mein Handy her.«

»Das wäre wirklich großartig. Pass nur auf, dass du deiner Mutter nicht über den Weg läufst. Sie hat vorhin endlich mal wieder gelächelt, nachdem sich unser Haus in den letzten Tagen wie der Eispalast angefühlt hat.«

»Ich weiß nicht, ob ich ihre Freude teilen kann. Vielleicht werde ich nicht das tun können, was sie erwartet.«

»Du musst deinen Weg gehen, egal wohin er führt. Sie wird damit leben lernen, denn du bist kein Kind mehr. Tu, was dein Herz dir rät. Es stand schon immer in einer besonderen Verbindung zu Gott.«

»Bin gleich wieder da«, erwidere ich und drücke kurz seine Schulter. Ich beeile mich, nach oben zu kommen.