6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

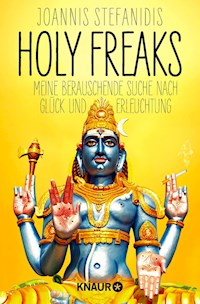

Alles beginnt mit einer wunderschönen Hippie-Prinzessin, die Joannis Stefanidis im Menschengewimmel von Bombay trifft. Ebenso wie sie ist er nach Indien gekommen, um Heilung zu finden, doch zuerst lernt er, was es heißt, den Schmerz zu besiegen. Stefanidis' Reisen sind Jagden nach Glück und Erfüllung, führen von Meditationszentren in Sri Lanka über Singapurs Prunkpaläste bis in die Slums Kalkuttas. Er begegnet Endorphin-Junkies und Schmerzfressern, Schamanen und kiffenden Super-Yogis. Und wie nah sich das Erhabene und das Profane zuweilen kommen können, weiß Stefanidis spätestens, wenn er mit einem Koffer voll Viagra auf dessen rechtmäßigen Besitzer wartet. In "Holy Freaks" erzählt Joannis Stefanidis von Wundern und Weisheit, göttlicher Erfahrung und menschlicher Fehlbarkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Joannis Stefanidis

HOLY FREAKS

oder wie Shiva mir die Braut ausspannte

Knaur e-books

Über dieses Buch

Alles beginnt mit einer wunderschönen Hippie-Prinzessin, die Joannis Stefanidis im Menschengewimmel von Bombay trifft. Ebenso wie sie ist er nach Indien gekommen, um Heilung zu finden, doch zuerst lernt er, was es heißt, den Schmerz zu besiegen. Stefanidis’ Reisen sind Jagden nach Glück und Erfüllung, führen von Meditationszentren in Sri Lanka über Singapurs Prunkpaläste bis in die Slums Kalkuttas. Er begegnet Endorphin-Junkies und Schmerzfressern, Schamanen und kiffenden Super-Yogis. Und wie nah sich das Erhabene und das Profane zuweilen kommen können, weiß Stefanidis spätestens, wenn er mit einem Koffer voll Viagra auf dessen rechtmäßigen Besitzer wartet.

Inhaltsübersicht

Für Elio

Vorher

Nach der Landung erhoben die Leute sich eilig von ihren Plätzen. Dem Jungen schien, als könnte es ihnen gar nicht schnell genug gehen, das Flugzeug zu verlassen. Er blieb sitzen und blickte aus dem Fenster zur Startbahn hinüber. Ein schneeweißer Flieger zischte vorbei und stieg in die Luft. Er sah ihm hinterher, bis die Maschine aus seinem Blickfeld verschwand.

Als seine Mutter sagte: »Schatz, wir müssen aussteigen. Komm bitte«, verharrte der Junge reglos. Er war drei Jahre und acht Monate alt. Während des Flugs hatte er seine Nasenspitze ununterbrochen ans Fenster gedrückt. Manche der Wolkenberge, auf die er mit großen Augen hinausblickte, hatten wie Gesichter ausgesehen, die ihn anlachten.

»Nun komm endlich«, drängte die Mutter. »Wir sind die letzten Passagiere an Bord.«

Der Junge rührte sich nicht, blickte weiter starr aus dem Fenster. Tränen traten ihm in die Augen.

Plötzlich erschien eine Frau in einem schönen blauen Kostüm. Auch das Hütchen, das schräg auf ihrem Kopf saß, war blau.

»Junger Mann!«, begann sie. »Du möchtest doch bestimmt den Kapitän kennenlernen, nicht wahr?«

Der Junge wandte den Kopf.

»Er hat unser Flugzeug geflogen. Er sitzt da vorn im Cockpit«, fuhr die Frau fort. »Ich glaube, er würde gern deine Bekanntschaft machen und dir zeigen, wie man so eine Maschine fliegt. Kommst du mit?«

Auf dem Gesicht des Jungen breitete sich ein Lächeln aus. Er stieg von seinem Sitz und marschierte der Frau hinterher. Seine langen blonden Engelslocken wippten auf und ab. Die Mutter lächelte erleichtert.

Der Flugkapitän war ein netter Mann. Geduldig erklärte er dem neugierigen Besucher die Funktion der wichtigsten Instrumente. Sogar auf den Copilotensessel durfte sich der Junge setzen.

»Und wo fliegst du jetzt hin?«, wollte er vom Kapitän wissen.

Der Mann lachte. »Oh, jetzt fahre ich erst mal nach Hause und ruhe mich aus. In zwei Tagen fliege ich dann nach Indien.«

»Was ist Indien?«

»Ein Land am anderen Ende der Welt«, antwortete der Flugkapitän. »Dort gibt es riesige Paläste und Männer, die im Stehen schlafen. Und auf den Straßen laufen Kühe herum, die niemand verjagen darf.«

Nun war der Junge derjenige, der ein »Oh« von sich gab, die Augen aufriss und mit heller Stimme sagte: »Da will ich auch hin! Darf ich mitfliegen?«

»Na klar«, sagte der Kapitän. »Du musst nur ein kleines bisschen größer werden, okay?«

Der Junge lächelte, weil er genau wusste, wie einfach das war. Seine Mutter sagte schließlich alle Naselang, dass er schon wieder ein Stück gewachsen war. Und so sah er erst kurz zu seiner Mutter, als wolle er sich ihre Bestätigung einholen – tja, das ist eben so eine Sache mit den Erwachsenen –, ehe er dem Flugkapitän einen verschwörerischen Blick zuwarf.

Du musst nur ein kleines bisschen größer werden.

»Ein Klacks!«, sagte der Junge. »Bis übermorgen dann!«

Jeder ist sich selbst der Fernste.

Aus Indien

Music from God

(Bombay – Goa – Trivandrum)

Züge rollen ein, Bremsen kreischen. Ausgemergelte Gepäckträger stürzen sich auf Koffer und Kisten, schleppen unmögliche Lasten. Aus Lautsprechern schallen Durchsagen. Chennai, Colcatta, Bangalore. Es riecht nach Essen, Diesel und menschlichen Ausdünstungen. Überall Hektik. Mein Blick schweift durch das Tohuwabohu: eine Gruppe wild gestikulierender Tamilen, dunkel wie die Nacht, daneben stolze Turban-Punjabis, schnurrbärtige Bengalen, Gujaratis in feinen Kurtas … Ich kann es immer noch nicht fassen: Ich bin zurück im Schoß der dicken Mama Indien.

Plötzlich bleibt mein Blick an etwas hängen.

Inmitten des Gewusels hockt seelenruhig auf einer Decke eine Hippie-Prinzessin wie aus dem Bilderbuch. Sanft fallende Lockenmähne, Batikklamotten, Halsbänder, Jesus-Latschen. Sie scheint meinen Blick zu spüren, schaut auf. Wie von einer unsichtbaren Strippe gezogen, schlendere ich zu ihr hinüber.

»Hi«, sage ich. »Hast du noch Platz auf deiner Decke?«

Ihre grünen Augen strahlen mich an. Ich schätze sie auf Anfang dreißig. Sie als hübsch zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Tages.

»Klar«, sagt sie und deutet neben sich. Ich stelle meinen Rucksack ab und lasse mich neben ihr nieder. »Ich bin Joannis. Aus Germany.«

»Amy, New Zealand.« Ihr Lächeln ist wie eine Umarmung. Wow. Wir reichen uns die Hand. »Wohin fährst du?«, fragt sie.

»Mit dem Nachtzug nach Goa. Und du?«

»Nach Poona.«

Poona? Da war doch was …

Ich grinse. »Bist du eine Sanyasin? Willst du in den Osho-Ashram? Wo es freien Sex gibt und so?«

Noch während ich spreche, wird mir klar, dass meine Zunge mal wieder meinen Verstand überholt hat. Aber Amy nimmt es locker. Sie schüttelt den Kopf.

»Nee, ich bin keine Sanyasin. Ich fahre zu einem Arzt.«

»Echt?« Kurze Pause. »Was fehlt dir denn?«

Amy wartet, bis die Lautsprecherdurchsage verklungen ist. Ihre Miene wird ernst.

»Ach, ist eine längere Geschichte. Eigentlich möchte ich nicht darüber sprechen.«

»Okay.« Die anfängliche Magie zwischen uns scheint schon wieder verflogen. Über Osho hätte ich womöglich besser geschwiegen.

Vorgestern bin ich in Bombay gelandet und wieder im Carlton abgestiegen, einem kleinen Hotel im ersten Stock des in Ehren verschrammten Florence Building. Die Zimmer sind einfach, es gibt Gemeinschaftsklos und dazu jede Menge Patina, und von der Veranda, auf der abends die Gäste zusammensitzen, blickt man auf das ganze Spektrum des Bombayer Lebens. Auf dem Bürgersteig unterhalb der Veranda hausen Familien auf schmuddeligen Decken, die dreckstarrenden Kinder kacken in die Gosse. Vor ihrer Nase gleiten in eleganten Limousinen Geldmenschen und Bollywood-Schönheiten vorbei. Sie wollen zum Empfang ins Taj Hotel gleich nebenan. Heftiger als in Bombay prallen die Extreme nirgendwo sonst aufeinander.

»Ich hatte seit Jahren heftige Migräneanfälle«, meldet Amy sich nun doch wieder zu Wort. Mein Blick gleitet zu ihr zurück. Sie ist wirklich wunderschön. Plötzlich wirkt sie seltsam zerbrechlich.

»Die Anfälle wurden immer schlimmer, kamen in immer kürzeren Abständen«, erzählt sie. »Am Ende konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich war bei Dutzenden von Ärzten, habe alle möglichen Medikamente ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Schließlich hat man mir einen Akupunkteur empfohlen. Zu dem bin ich dann hin.«

»Akupunktur kenn ich. Damit wollte ich mir mal das Rauchen abgewöhnen. Hat aber nicht geklappt.« Zum Beweis stecke ich mir eine Goldflake an, Indiens Filterzigarette Nummer eins.

»Ich habe meine ganze Hoffnung in den Mann gesetzt«, fährt Amy fort. »Er meinte, er könne mich von der Migräne nicht vollständig befreien, die Häufigkeit der Anfälle würde sich durch seine Behandlung aber erheblich vermindern. Vorher musste ich unterschreiben, dass ich ihn für den Fall von Nebenwirkungen von der Haftung befreie. Dann hat er mir hundertzwölf Nadeln gesetzt.«

»Wahnsinn. Und? Hat es was gebracht?«

Sie verzieht das Gesicht und nickt, ihre Korkenzieherlocken geraten in Bewegung. »Ja, die Anfälle kommen nur noch selten, sind nicht mehr so heftig. Aber seit der Behandlung habe ich ständig einen Schleier vor Augen, so eine Art Schneerieseln. Wie bei einem schlecht eingestellten Fernsehbild, weißt du. Es ist zum Verrücktwerden. Egal, wo ich hinschaue, das Rieseln ist immer da.«

»Jetzt auch?«, frage ich lahm.

»Ja. Die Mediziner stehen vor einem Rätsel. Der Arzt in Poona ist ein Siddha-Doktor und meine letzte Hoffnung.«

Sie hält einen Moment lang inne, ehe sie mit leiser Stimme weiterspricht. »So wie jetzt kann ich nicht weiterleben. Ich bete, dass er mir helfen kann.« Ihre schönen grünen Augen umwölken sich, während ihr Blick in die Ferne schweift, und plötzlich kullern Tränen über ihr Gesicht. »Sorry«, schluchzt sie, und dann beginnt sie hemmungslos zu heulen.

Ich kenne Amy überhaupt nicht. Aber ich kann mich ganz und gar in sie hineinversetzen. Ich verstehe ihr Gefühl der Hilflosigkeit, kann ihre Depression nachfühlen. Genauso geht es mir seit bald einem Jahr.

Ich lege den Arm um sie. »Schhhh«, mache ich. »Schhhh.« Amy vergießt bittere Tränen, ihr Gesicht liegt an meiner Schulter, ihr Körper bebt.

Mein eigenes Problem heißt Tinnitus. Eine Kakofonie, die niemals endet. Eine Katastrophe. Ständig versuche ich mich zu entspannen, das permanente Fiepen in meinen Ohren zu ignorieren. Aber das ist unmöglich. Die Ärzte können mir nicht helfen. Tinnitus sei unheilbar, sagen sie. Wie er entsteht, weiß niemand so genau. Stress, heißt es. Die Psyche. Sicher, diesbezüglich gibt es bei mir so einige Baustellen. Das ist mir bewusst. Aber die Dauergeräuschkulisse macht mich kirre. Wie soll man da sein Leben aufräumen? Die Buddhisten sagen, man solle die Dinge annehmen, so wie sie sind. Schmerzen einfach wegmeditieren. Ein Tinnitus ist aber kein Schmerz, sondern Psychoterror.

Amy löst sich aus meinen Armen; ihre Augen sind nicht mehr grün, sondern wässrig rot. Sie wischt sich über das Gesicht. »Weißt du, was ein Tinnitus ist?«, frage ich sie.

Sie schüttelt den Kopf. Nun bin ich derjenige, der seine Leidensgeschichte erzählt. Am Ende lacht Amy, nicht über das Klingeln in meinen Ohren, sondern über die Parallelen zwischen uns. Als hätte unsere Begegnung eine tiefere Bedeutung, und sei es nur diese: Zwei traurige Seelen spenden einander Trost. Wie Schiffbrüchige auf einem Meeresfels hocken wir auf ihrer kleinen Decke, umtost von den hin und her wogenden Menschenmassen.

Plötzlich geht alles ganz schnell. Amy muss aufbrechen, ihr Zug ist eingefahren. Sie steht auf und gibt mir noch rasch ihre E-Mail-Adresse, stopft die Decke in den Rucksack. Eine letzte Umarmung.

»Mach’s gut, Bombay Buddy«, sagt sie zum Abschied und haucht mir einen Kuss auf die Wange.

»Du auch, Bombay Buddy.«

Dann ist sie verschwunden, und einen Moment lang frage ich mich, ob alle neuseeländischen Mädchen so umwerfend grüne Augen haben.

Palolem ist ein relaxter Paradiesstrand im Süden Goas. Sanft geschwungene Halbmondbucht, dichter Palmenbestand, schlichte Bambushütten direkt am Wasser, ein paar Restaurants. Vom offenen Meer weht eine leichte Brise, der Sound der heranplätschernden Wellen wirkt wie ein natürliches Beruhigungsmittel. Wer hier keinen Frieden findet, hat ein ernsthaftes Problem. So wie ich. Ich habe gehofft, in diesem Garten Eden endlich zur Ruhe zu kommen, die Wut, die Angst, den Frust über meine gesundheitliche Situation loslassen zu können. Doch je länger ich hier bin, umgeben von superentspannten Backpackern und gestrandeten Althippies, desto deutlicher erkenne ich, in welchem Teufelskreis ich stecke. Die Ruhe von außen verstärkt nur den Lärm in meinem Innern. Nie wieder den Frieden wahrer Stille zu erleben, nie wieder unbelästigt ein Buch zu lesen – der Gedanke ist mir unerträglich. In Colaba habe ich mir Midnight’s Children gekauft, Salman Rushdies Indien-Epos. Tolles Buch. Rushdie schreibt unglaublich gut. Trotzdem stecke ich nach drei Wochen immer noch im ersten Kapitel fest.

Ob es dort draußen Haie gibt?, frage ich mich, den Blick aufs offene Meer gerichtet. Soll ich hinausschwimmen und es herausfinden? Mich einfach ersäufen?

Aber das kann es auch nicht sein. Es muss eine andere Lösung geben.

Nachts gewittert es. Donnerschläge rollen über die Küste. Epische Regenmassen gehen auf das Land hernieder. Irgendwann merke ich, dass es von der Decke meiner Hütte auf mich herabtropft. Nein, es prasselt. Und unter einer Dusche schläft es sich nicht besonders angenehm. Als ich nebenan im Restaurant Zuflucht suche, sitzen dort bereits die anderen Hüttenbewohner. Bei ihnen regnet es auch durch. Wir scharen uns zusammen.

»Hey, Mann, traust du dich, in den Krug zu fassen?«, raunt mich jemand von der Seite an.

»Wie bitte?« Ich wende mich um. Ein alter Goaner mit knochiger Visage mustert mich aus trüben Augen.

»Traust du dich, in den Krug zu fassen?«, wiederholt er. »Vielleicht ist dort eine Schlange drin, vielleicht auch nicht.«

Mein Blick fällt auf den Tonkrug neben ihm. Er ist mit einem flachen Stein abgedeckt. »Du willst, dass ich da reingreife? Und da ist vielleicht eine Schlange drin?«

Der Alte grient, nickt eifrig. Ich sehe die erwartungsvollen Blicke der anderen.

»Vielleicht aber auch nicht«, sagt der Alte. »Na, traust du dich?«

Was, wenn da eine Kobra drinliegt? Oder ein Python? Oder sonst was. Vielleicht hat der Kerl sie nicht alle und liebt es, Bleichgesichter über den Ganges zu schicken. Tödliche Schlangenbisse kommen schon mal vor in dieser Gegend. Wie auf Stichwort ertönt ein Donnerschlag. Ich soll meine Angst überwinden und einfach reingreifen in den verdammten Krug, das ist es, was der Donner mir sagt. Na los, mach schon. Sollte es dein Schickal sein, heute Nacht an einem Schlangenbiss zu verrecken, dann ist es eben so.

»Nee, lass mal.« Ich schüttle den Kopf. »Ich mach’s nicht.«

Der Alte starrt mich finster an, seine Augen nun zwei abgrundtief schwarze Brunnen, in denen das Böse wohnt. Er zuckt mit den Schultern, nimmt den Deckel herunter. Der Krug ist leer. Die anderen raunen, halb erleichtert, halb enttäuscht. Der Alte lacht heiser. »Bist ein Feigling, Mann.«

Zwei Tage später sitze ich im Zug nach Trivandrum. Das liegt an die Südspitze Indiens; ganz in der Nähe wurde ein Teil der Asche Mahatma Gandhis im Meer verstreut. So habe ich es jedenfalls irgendwo gelesen. Goa reicht mir erst mal. Ich schwöre mir, nie wieder feige zu sein. Ich hätte in den blöden Krug fassen sollen. Ich hätte Amy zu ihrem Doktor nach Poona begleiten sollen. Vielleicht hätte der gute Mann mir helfen können. Warum habe ich die Gelegenheit nicht beim Schopf gepackt? Auf meine Mail hat Amy noch nicht geantwortet.

Der Zug rattert an der Westküste entlang. Es ist gerammelt voll. Durchs offene Fenster bläst der Fahrtwind herein. Die Western Ghats – die Berge, hinter denen das zentrale Hochland liegt – glühen im Abendrot.

Fasziniert blicke ich nach draußen. Das Licht hier gehört zu den vielen Dingen, die mich unweigerlich und immer wieder in ihren Bann ziehen. Tagsüber der eigelbfarbene Sonnenschein; während der Abenddämmerung das orangerote Sonnenfeuer, das so schlagartig erlischt, als hätte der Oberguru höchstpersönlich das Licht ausgeknipst; danach das Sternenfunkeln, das aussieht, als klebten Myriaden von Diamanten am Nachthimmel …

Das und noch vieles mehr zieht mich immer wieder nach Indien. Trotzdem beschränkt mein Hindi-Wortschatz sich auf ein halbes Dutzend Wörter. Ein bisschen peinlich, aber so ist es nun mal. Ich verstehe nichts von dem, was die Großfamilie erzählt, mit der ich das Zugabteil teile. Machen sie Witze über mich? Der Vater beherrscht ein paar Brocken Englisch. »What is your country?«, will er von mir wissen. »What is your work? What is your name?« Ich kenne dieses Frage-und-Antwort-Spiel von vielen ähnlichen Begegnungen und weiß, dass ich die Antwort auf die Job-Frage einfach halten muss. Die anderen Familienmitglieder beobachten mich mit großen Augen, verfolgen jede meiner Gesten.

»My name is Joannis. I’m from Germany. I’m a translator. I read English books and write the story in German, on my computer.«

»Ah, computer job. Good job!«

»Yeah«, entgegne ich. »But it’s a lonely job. Too much alone. You understand? Lonely job?«

»Yeess!« Der Mann strahlt mich an. »You like my India?«

»Yeess«, sage ich. »I love your India.«

Die Mama wickelt das in Zeitungspapier verpackte Abendessen aus, getrockneten Fisch, Chiligemüse und Chapati – dünne Brotfladen. Sie bietet mir davon an. Es schmeckt köstlich, außer dass das Chili mir die Schädeldecke wegsprengt.

Die Nacht naht. Die Betten werden heruntergeklappt. Meins ist das oberste, direkt unterm Deckenventilator. Schlafen werde ich sicher nicht. Ist mir in indischen Eisenbahnen noch nie gelungen. Das Rattern des Zuges ist ohrenbetäubend. Dann wird mir plötzlich bewusst, dass ich seit Stunden nicht an meinen Tinnitus gedacht habe. Ich höre den Mistkerl nicht. Vielleicht sollte ich den Rest meines Lebens in indischen Eisenbahnen verbringen.

Irgendwann dämmere ich weg.

Eine Berührung an der Schulter bringt mich zurück an die Oberfläche. »Wake up«, sagt jemand. Verschlafen öffne ich die Augen, schaue aus dem Fenster. Ein Bahnsteig. Trivandrum.

Ich schleppe meinen Rucksack durch die Bahnhofshalle. Draußen empfängt mich das goldene Licht der Morgensonne. Erst mal eine rauchen. Die Tuk-Tuk-Fahrer, die am Vorplatz auf Kundschaft warten, buhlen um meine Aufmerksamkeit. Einer von ihnen wird mich gleich nach Neyyar Dam bringen. Ich entscheide mich für einen gemütlichen Sikh. Er ist der einzige, der nicht zu mir herüberstarrt. Ihm scheint egal zu sein, ob er die Tour bekommt oder nicht. Also bekommt er sie.

Auf schlaglochübersäten Straßen geht es raus aus Trivandrum, dann mitten durch den Dschungel eine steile Anhöhe hinauf. Neyyar Dam. Wir halten vor einem imposanten Torbogen, der den Eingang zum Sivananda Yoga Ashram markiert. Hier erhoffe ich mir Hilfe, hoffe auf den entscheidenden Tipp.

In der Gegend sollen sich jede Menge Super-Yogis tummeln. Einem gewissen Claude zufolge – einem Typen aus Marseille mit jahrzehntelanger Yogaerfahrung, dem ich bei meinem letzten Indientrip begegnet bin – gibt es hier Männer, die sich lebendig begraben lassen, tagelang ohne Sauerstoff auskommen, ihren Stoffwechsel und Herzschlag manipulieren und die Luft in ihrem Körper erhitzen können, bis sie vom Boden abheben und schweben. So einen Mann muss ich finden. Oder wenigstens einen stinknormalen Wunderheiler, der mich von meinem Ohrklingeln erlöst.

Das klingt nach purer, naiver Verzweiflung? Stimmt genau.

Ich checke im Ashram ein und bekomme ein schlichtes, blitzsauberes Zimmer mit Bad zugewiesen. Am Nachmittag versammeln sich in der Freilufthalle Schüler aus aller Welt für die Yogastunde; auch einige Inder sind darunter. Als Erstes sollen wir den Kopfstand machen, zum Warmwerden. Als Einziger kriege ich ihn nicht hin. Während die anderen minutenlang im Kopfstand verharren, schaue ich mich um. Mein Blick fällt auf einen Spruch an einer Säule, in roten Großbuchstaben aufgepinselt:

ENDURING PAIN IS THE HIGHEST FORM OF YOGA.

Schmerzen zu ertragen ist die höchste Form des Yoga. Auf mich bezogen heißt das: Lerne, mit deinem Tinnitus zu leben.

Schönen Dank auch.

Nach zwei Tagen habe ich durchschaut, dass das Sivananda-Yoga auf der immergleichen Abfolge von fünfzehn verschiedenen Körperhaltungen – den Asanas – beruht. Jeder unserer Lehrer spricht im selben Wortlaut zu uns, im gleichen Singsang. Es ist eine Show. Es nervt. Es ist unpersönlich. Die Ansagen könnten genauso gut vom Tonband kommen. Der Sivananda Yoga Ashram scheint ein Reinfall zu sein. Wie sollen mir Menschenroboter bei der Lösung meines Problems helfen?

Was treibt wohl meine Hippie-Prinzessin in Poona? Hat Amy mehr Glück auf ihrer Suche nach Heilung? Sie hat sich noch immer nicht gemeldet. Hat sie mich vergessen? Diese Schwingung zwischen uns, die Seelenverwandtschaft, habe ich mir das alles nur eingebildet? Grübelnd liege ich in meinem Zimmer, finde keinen Schlaf.

Am nächsten Morgen gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer. Und was für einen! Wir haben einen Gastlehrer, und der ist alles andere als ein Roboter. Als der Mann die Halle betritt, scheint er ein Stück über dem Boden zu schweben. Er verströmt die Aura eines Heiligen. Um die sechzig, wallendes weißes Gewand, schulterlanges schwarzes Haar. Sein Yoga weicht nur unwesentlich vom normalen Programm ab, trotzdem ist alles anders. Er legt Hand an, nimmt feine Korrekturen vor und spricht mit eigenen Worten, nicht in vorgestanzten Hülsen. Seine Stimme ist sanft, zärtlich beinahe. Und plötzlich ist alles so, wie es sein sollte. Es ist schön. Ich fliege.

Später erfahre ich den Namen des Mannes: Acharya Sri V.V. Narayanji aus Perumbavoor bei Cochin. Er hat den magic touch, ein Weltklasse-Yogalehrer. Nach der Session stürzen die Schüler sich auf ihn, sie sind hellauf begeistert, wollen wissen, ob er jetzt regelmäßig komme.

Zur allgemeinen Enttäuschung bleibt es vorerst bei diesem einen Gastspiel. Mr. Narayanji wird noch am selben Tag nach Chennai fliegen, um dort einen Workshop zu veranstalten.

Als der Trubel vorbei ist, trete ich auf ihn zu. Ob er ein paar Minuten Zeit für mich habe? Hat er. Wir setzen uns unter einen Banyanbaum, und ich erzähle Mr. Narayanji, worum es geht. Als ich fertig bin, lacht er. »Sound in the ears? No problem! It is music from God!«

Mag ja sein, dass mein Tinnitus göttliche Musik ist, entgegne ich, aber für mich klinge es wie Lärm aus der Hölle. Es mache mich fertig. So könne ich nicht weiterleben.

Er schaut mich aus seinen dunklen Augen gütig an, nickt teilnahmsvoll. »You must learn to live with it.«

»But how?«

»I know a siddha doctor. He will help you«, entgegnet Mr. Narayanji.

Einen Moment lang verschlägt es mir die Sprache. Meine Gedanken, meine Gefühle, alles wirbelt durcheinander.

»A siddha doctor?«, frage ich belämmert.

Es schmerzt mich mehr denn je, Amy nicht nach Poona begleitet zu haben. Da hätte sich das Schöne doch mit dem Nützlichen verbinden lassen. Es wäre das Logischste der Welt gewesen. Wie konnte ich nur so blöd sein?

»What is this siddha?«, frage ich Mr. Narayanji mit belegter Stimme. »I’ve heard the name, but I don’t know anything about it.«

Er erklärt mir, dass Siddha die jahrtausendealte Lehre vom Heilen sei, aus der Ayurveda hervorging. Sie beruhe auf dem Wissen der Siddhars, mönchsgleich lebender Heiler, die, laut Narayanji, Experten waren für alles, was die Wirkung von Pflanzen, Kräutern und mineralisch-metallischen Substanzen betrifft. Dieses Wissen habe sich, weitergegeben über unzählige Siddhar-Generationen, bis in die heutige Zeit erhalten.

»And this doctor can help me to live with my tinnitus?«

Mr. Narayanji nickt. »Yes.«

»Okay.« Ich lache unsicher. »When can I meet the man?«

Am nächsten Tag fährt mich ein Taxi in östliche Richtung durch den Dschungel, Trivandrum lassen wir links liegen. Durchs heruntergekurbelte Fenster weht die Urwaldluft herein. Es riecht nach Tiger und modrigen Pflanzen. Armdicke Lianen hängen von den Bäumen, riesige Palmwedel. Dschungelbuch-Land.

Nach zweistündiger Fahrt über unbefestigte Pisten erreichen wir eine kleine Lichtung mitten im Dschungel. Schlichte Steinhäuser und Holzhütten kommen in Sicht, in der Mitte steht ein Brunnen. Und dann stürmen auch schon ein paar halb nackte Kinder auf uns zu, kaum dass sie den alten Ambassador erblickt haben. Als ich aussteige, hat sich das ganze Dorf versammelt. Aufgeregtes Geschnatter, Gelächter. Anscheinend bekommen die Leute hier selten Weiße zu Gesicht.

Der Siddha-Doktor, ein gewisser Mr. Lakshmanan, tritt auf mich zu, ein schmaler, alter Mann mit eingefallenen Wangen und schütterem Haar. Vielleicht ist er sechzig, vielleicht achtzig, schwer zu sagen. Er legt die Handflächen aneinander, nickt. Ich tue es ihm gleich. Namasté.

Doktor Lakshmanan spricht kein Englisch, dasselbe gilt für seine Frau und ihre erwachsenen Söhne. Sie bedeuten mir, ihnen zu folgen. In einer Nische im Vorraum ihres Häuschens steht mein Bett, ein eigenes Zimmer kriege ich nicht.

Außer meinem Kabuff gibt es nur zwei kleine Räume, einen für die Eheleute, den anderen teilen sich die Brüder, dazu eine Kochecke. Tisch und Stühle sind nirgends zu sehen; das Leben spielt sich am Boden auf Bambusmatten ab. Das einzige Möbelstück ist ein Regal, in dem der Doktor seine Tinkturen und Unmengen verschiedener Wurzeln und Kräuter aufbewahrt.

Die Söhne, Kumar und Ananda, führen mich in den Garten, zeigen mir den Holzverschlag mit dem Donnerbalken und deuten auf die Lehmhütte gleich daneben. Gestikulierend machen sie mir begreiflich: Dort drin gibt es die Massagen.

Dann eine Überraschung. Ich bin nicht der einzige Gast in der Dschungelpraxis. Gefesselt an einen Baumstamm, steht mir plötzlich ein Mädchen von vielleicht sechzehn Jahren gegenüber. Wir mustern uns neugierig. »Namasté«, sage ich und tippe mir an die Brust. »I’m Joannis from Germany.«

»Hi, I’m Prashanta from India«, antwortet das Mädchen amüsiert.

»Du sprichst Englisch?«

»Klar, du doch auch.«

Wir lachen. »Warum haben sie dich an den Marterpfahl gebunden? Spielt ihr hier so was wie Cowboy und Indianer?«

»Ich bin vom Dach gefallen und seither gelähmt.«

»Oh«, sage ich. »Und …«

»Jetzt stehe ich jeden Tag acht Stunden an diesem Baum, damit sich die kaputten Nerven im Rückgrat regenerieren können.«

»Ohne Scheiß?«

»Ja. Seit einigen Wochen spüre ich wieder ein Kribbeln in den Füßen. Irgendwann kann ich wieder laufen, ganz bestimmt.« Prashanta strahlt mich an. Ihr Optimismus beschämt mich. Obwohl sie querschnittsgelähmt ist, versprüht sie pure Lebensfreude. Während andere schon wegen eines Fiepens im Ohr verzweifeln.

»Sag mal, wo schläfst du eigentlich?«, frage ich. »Ich meine, das Haus des Doktors scheint voll belegt.«

»Im Wellnesscenter.« Mit einer Kopfbewegung deutet Prashanta auf die Lehmhütte. »Da wirst du morgen deinen Spaß haben!«

Am nächsten Morgen erhalte ich im Wellnesscenter meine erste Massage nach Art des Hauses. Ich werde sie nie vergessen. Mit nichts als einem Lendenschurz bekleidet, liege ich auf dem blanken, festgetretenen Erdboden. Kumar hält sich an einem Seil fest, das von der Decke herabhängt, während er auf meinem Rücken steht und mit vollem Gewicht auf mir herumspaziert. Nein, er trampelt auf mir herum, scheinbar ohne jedes System, als wolle er mich geradezu in den Boden stampfen. Währenddessen summt er fröhlich vor sich hin.

AAAAAHHHH!

Ich schreie vor Schmerzen, halte es kaum aus.

AAAAAHHHH!

Nach einer Stunde löst Ananda ihn ab. Es folgen weitere sechzig Minuten Tortur. Als sie endlich vorbei ist, gelingt es mir nicht mehr, aus eigener Kraft aufzustehen. Ananda hilft mir auf die Beine, führt mich aus der Hütte. So muss sich ein Astronaut fühlen, der nach sechs Monaten im All auf die Erde zurückkehrt. Prashanta, nach wie vor an den Baum gefesselt, lacht hell auf, als sie sieht, wie ich mich durch den Garten schleppe. Die Haut über meinem Schlüsselbein und den Hüftknochen ist blau angelaufen, als hätte man mich mit serbischen Teppichklopfern durchgewalkt. Ich wanke zu meinem Lager und haue mich hin.

Nach einer Weile erscheint Doc Lakshmanan und reicht mir einen Tee. Ich nehme einen Schluck, verziehe das Gesicht. Es schmeckt scheußlich. Der Doc bedeutet mir, das Gebräu bis zur bitteren Neige auszutrinken.

Am späten Nachmittag erscheint ein Vater mit seinem jungen Sohn, der am Down-Syndrom leidet. Ich hocke neben dem Doc und beobachte, wie er eine Tinktur aus Blattgold und einer metallisch glänzenden Flüssigkeit anrührt und dem Jungen zum Trinken gibt. O Gott, was schluckt der Kleine da? Das Zeug sieht aus wie Quecksilber.

Als der Doc meinen entgeisterten Blick bemerkt, schüttelt er den Kopf, als hätte er meine Gedanken gelesen. Er tippt sich ein paarmal an die Stirn, womit er mir wohl sagen will: Die Tinktur wird den Kleinen nicht umbringen, sondern seine Geisteskraft anregen, ihn schlauer machen. Wie auch immer, ich hoffe, der Doc weiß, was er tut. Freudestrahlend reicht der Vater ihm ein paar Geldscheine.

Die Tage verlaufen nach demselben Muster. Vormittags erhalte ich von den Brüdern die Stampfmassage, dann ist Ausruhen und Stinketee-Trinken angesagt und schließlich Quatschen mit Prashanta. Sie war in der neunten Klasse, als der Unfall geschah. Beim Wäscheaufhängen auf dem Dach ihres Elternhauses stürzte sie auf die Straße. Die Ärzte sagen, sie werde nie wieder laufen können. Trotzdem möchte Prashanta Lehrerin werden; außerdem wünscht sie sich zwei Kinder. Sie fragt mich, wie sich Schnee anfühlt und wie kalt es im Winter in Deutschland wird. Nachmittags ist sie diejenige, auf der die Brüder herumspazieren.