13,99 €

Mehr erfahren.

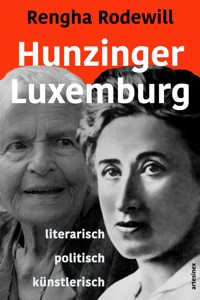

Zwischen Kunst, Liebe und Revolution Die Fotografin und Autorin Rengha Rodewill verschafft sich interessante Einblicke in das Leben der bedeutenden jüdischen Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Zahlreiche Fotografien von 2008 aus ihrem persönlichen Lebens- und Arbeitsbereich und dem berühmten Freiluftatelier sind zu sehen. Rodewill dokumentiert außerdem wichtige Skulpturen im Berliner Stadtraum, die von der Künstlerin erschaffen wurden. Hunzingers bedeutendstes Werk ist der "Block der Frauen" in der Berliner Rosenstraße. Das Denkmal erinnert an den Aufstand der "Berliner Frauen 1943 – Rosenstraßen-Protest". Auf der Rosenstraße verlangten sie in Sprechchören: "Gebt uns unsere Männer wieder!". Ein biografischer Text führt den Leser in das unruhige Leben von Beginn der Kindheit, in einem wohlhabenden arisch-jüdischen Elternhaus, bis hin zur Kommunistin. Hunzinger zählt mit zu der prägendsten und anerkanntesten Bildhauerin Berlins. Die Krönung ihres Lebenswerks war die Arbeit an einer lebensgroßen Skulptur Rosa Luxemburgs, die sie sehr verehrte. Die Bildhauerin konnte das Werk nicht mehr vollenden, im Alter von 94 Jahren verstarb sie am 19. Juli 2009 in Berlin. Rosa Luxemburg gewährt literarische Einblicke in ihren emotionalen Liebesbriefen an Leo Jogiches, dem Mitbegründer der KPD, sowie an ihren jungen Geliebten Kostja Zetkin. Ihre Briefe sind zartfühlend und dann wieder rebellisch; wir erleben die politische Kämpferin außerhalb der Klassenkämpfe in ihrer widerspruchsvollen Privatsphäre. Die Inhalte sind nicht nur schöne Worte und liebe Botschaften, sondern gleichzeitig Betrachtungen über politische Ereignisse, sowie unvermittelte Analysen der gegenseitigen Gefühle und Kritik am Verhalten der Geliebten. Zahlreiche Briefe schrieb Rosa Luxemburg auch an Clara Zetkin, Luise Kautsky, Mathilde Jacob und Sophie Liebknecht; diese geben die bedingungslose Vertrautheit zu den ihr nahestehenden Freundinnen wieder. Konstantin (Kostja) Zetkins weitere Lebensspuren mit seiner Frau Gertrude Bardenhewer werden in erstmals veröffentlichten Fotografien gezeigt. Das besondere Bildmaterial umfasst die Jahre in Frankreich, USA und Kanada.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Rengha Rodewill

HUNZINGERLUXEMBURG

literarisch politisch künstlerisch

Skulpturen

Briefe

Danksagung

Die Herausgeber danken dem Dietz Verlag Berlin für die Genehmigung zur Veröffentlichung der Briefe von Rosa Luxemburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin für die Genehmigung zur Veröffentlichung einzelner historischer Fotos. Für die Veröffentlichung historischer Fotos, die uns aus Privatbesitz zur Verfügung gestellt wurden, danken wir.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten: Das Werk (E-Book) einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung von artesinex eBook publishing unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen, sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.

Impressum:

Dieses E-Book ist eine erweiterte und komplett überarbeitete Ausgabe des

Printbuches »Einblicke«, erschienen 2012 Karin Kramer Verlag Berlin

Copyright © artesinex eBook publishing, Berlin (Germany), März 2019

Herausgegeben von: Rengha Rodewill und Micaela Porcelli

Textbearbeitung: Rengha Rodewill www.rengha-rodewill.com

Idee und künstlerische Gesamtkonzeption: Rengha Rodewill

Grafik: Shaya Schwartz

Titelgestaltung: © Rengha Rodewill

Fotografien: Rengha Rodewill © VG Bild-Kunst Bonn, 2019

Briefauswahl/Lektorat: Micaela Porcelli

© artesinex eBook publishing

Stuhmer Allee 1a

D-14055 Berlin

www.artesinex.com

eISBN: 978-3-9820572-5-5

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Das Buch

Die Autorin und Fotografin

Ingeborg Hunzinger

Funkwerk Köpenick

Frauenprotest in der Rosenstraße

Skulpturen in Berlin

Köpenicker Blutwoche

Rosa Luxemburg

Leo Jogiches

Kostja Zetkin

Konstantin Zetkin

Clara Zetkin

Mathilde Jacob

Luise Kautsky

Sophie Liebknecht

Karl Liebknecht

Bücher

Das Buch

Rengha Rodewill verschafft sich interessante, fotografische Einblicke in das Leben der bedeutenden jüdischen Berliner Bildhauerin Ingeborg Hunzinger. Zahlreiche Fotografien von 2008 aus ihrem persönlichen Lebens- und Arbeitsbereich und dem berühmten Freiluftatelier sind zu sehen. Rodewill dokumentiert außerdem wichtige Skulpturen im Berliner Stadtraum, die von der Künstlerin erschaffen wurden. Hunzingers bedeutendstes Werk ist der „Block der Frauen“ in der Berliner Rosenstraße. Das Denkmal erinnert an den Aufstand der „Berliner Frauen 1943“ – der „Rosenstraßen-Protest“. Auf der Rosenstraße verlangten sie in Sprechchören: „Gebt uns unsere Männer wieder!“. Ein biografischer Text führt den Leser in das unruhige Leben von Beginn der Kindheit, in einem wohlhabenden arisch-jüdischen Elternhaus, bis hin zur Kommunistin. Hunzinger zählt mit zu der prägendsten und anerkanntesten Bildhauerin Berlins. Die Krönung ihres Lebenswerkes war die Arbeit an einer lebensgroßen Skulptur von Rosa Luxemburg, die sie sehr verehrte. Dieses Werk konnte sie nicht mehr vollenden, im Alter von 94 Jahren verstarb Ingeborg Hunzinger am 19. Juli 2009 in Berlin.

Rosa Luxemburg gewährt literarische Einblicke in ihren emotionalen Liebesbriefen an Leo Jogiches, dem Mitbegründer der KPD, sowie an ihren jungen Geliebten Kostja Zetkin. Ihre Briefe sind zartfühlend und dann wieder rebellisch; wir erleben die politische Kämpferin außerhalb der Klassenkämpfe in ihrer widerspruchsvollen Privatsphäre. Die Inhalte sind nicht nur schöne Worte und liebe Botschaften, sondern gleichzeitig Betrachtungen über politische Ereignisse, sowie unvermittelte Analysen der gegenseitigen Gefühle und Kritik am Verhalten der Geliebten. Zahlreiche Briefe schrieb Rosa Luxemburg auch an Clara Zetkin, Luise Kautsky, Mathilde Jacob und Sophie Liebknecht; diese geben die bedingungslose Vertrautheit zu den ihr nahestehenden Freundinnen wieder.

Konstantin (Kostja) Zetkins weitere Lebensspuren mit seiner Frau Gertrude Bardenhewer werden in erstmals veröffentlichten Fotografien gezeigt. Das besondere Bildmaterial umfasst die Jahre in USA, Frankreich und Kanada.

Die Autorin und Fotografin

Rengha Rodewill geboren in Hagen/Westfalen, arbeitet als Fotografin, Autorin, Malerin und Publizistin. Seit vielen Jahren ist auch die Kamera ihr Ausdrucksmittel. Rodewill denkt konzeptionell und in größeren Zusammenhängen, sie denkt über das Kamerabild hinaus. Begleitende Texte sind von Beginn an Teil der fotografischen Recherche. Rengha Rodewills Bildsprache ist ein Miteinander von Bild, Konzept und Botschaft. Ihr Stil ist es, sich auf keinen Stil festzulegen, sondern ihrer Kreativität Ausdruck zu geben. Die Aufnahmen sind nicht inszeniert, sondern der nie wiederkehrenden Situation entliehen.

Buchveröffentlichungen: »Zwischenspiel – Fotografie-Lyrik« mit Eva Strittmatter (Plöttner Verlag 2010), »Einblicke« Die Bildhauerin Ingeborg Hunzinger mit Briefen von Rosa Luxemburg (Karin Kramer Verlag 2012), »Bautzen II« Fotodokumentation (Vergangenheitsverlag 2013), »Hoheneck – Das DDR-Frauenzuchthaus« Fotodokumentation (Vergangenheitsverlag 2014), » -ky‘s Berliner Jugend – Erinnerungen in Wort und Bild« mit Horst Bosetzky (Vergangenheitsverlag 2014), »Angelika Schrobsdorff – Leben ohne Heimat«, Biografie (be.bra Verlag 2017).

Ingeborg Hunzinger

Bildhauerin · Jüdin · Kommunistin · Querkopf

Mein Vater war Professor und icke kloppe Steine

Die Figuren Ingeborg Hunzingers stehen nur selten für sich allein, sondern erzählen Geschichten vom Leben, von den Menschen und von der Arbeit. Dieses illustratorische Element ist besonders den Werken eigen, die Geschehnisse des 20. Jahrhunderts auf bewegende Weise abbilden. Für die Künstlerin, die den größten Teil ihres Lebens in der DDR verbrachte, spielte aber auch die politische Dimension stets eine große Rolle. Das war in ihrem Fall, nach den Erfahrungen im Dritten Reich, vor allem der Sozialismus und, eng damit verbunden, das Leben der Menschen in den Fabriken. Sie selbst sagte manchmal, dass Michelangelo künstlerisch ihr Vorbild gewesen sei, Kenner ihrer Kunst verweisen darüber hinaus auf ihre Lehrer wie Gustav Seitz, Ludwig Kasper oder Fritz Cremer. Ungeachtet der zeitweise sehr realistischen Darstellungsweise zeigen ihre Werke nicht selten den gleichen Eigensinn und die gleiche trotzige Sperrigkeit, die man auch dem Wesen der Künstlerin zuschrieb. Eigensinnigkeit und Unbedingtheit, sobald sie eine Sache für sich als richtig erkannte, müssen sie schon als junges Mädchen ausgezeichnet haben. Als sie in den dreißiger Jahren mit ihren Eltern in einem gutbürgerlichen Teil Berlins am Fürsten Platz (Abb.), im reichen Westend lebte, kam ihr beim Anblick armer Leute zum ersten Mal die eigene Wohlhabenheit zu Bewusstsein. Die Eltern schickten Ingeborg auf eine Oberrealschule, auf das Herder-Gymnasium (Abb.) in der Westendallee, wo sie Abitur machte. Sie war eine gute Schülerin, zu ihren Lieblingsfächern zählten schon damals das Malen, Zeichnen und Modellieren. In der Schule waren viele Kinder aus wohlhabenden Westender Familien, mit großen Häusern, Dienstmädchen, Köchin und Chauffeur, auch jüdische Mädchen befanden sich darunter. Aber statt sich zu Hause die Augen über die Ungerechtigkeit der Welt auszuweinen, mündete das Mitleid der jungen Ingeborg in praktisches Tun: Sie plünderte die elterliche Wohnung, nahm alles was ihr entbehrlich und zu üppig erschien und spendete es der Wohlfahrt. Zum ersten Mal sah sie beim Verteilen tiefstes menschliches Elend und eine Szenerie, die sich damals seit den Milieuzeichnungen Heinrich Zilles noch kaum gewandelt haben dürfte. In einem Raum wohnten 13 Menschen, ohne Möbel, ein großes Bett in dem sie abwechselnd schliefen, an der Wand hing die Kleidung an Nägeln. Viel später berichtet sie von der Erschütterung und dem inneren Wandel, der dadurch bei ihr ausgelöst wurde. Es verwundert nicht, dass dieses zutiefst schockierte Mädchen aus gutem Hause nach solchen Erlebnissen offen war für weltanschauliche Fragen, dass sie nach Erklärungen suchte und nach Wegen, das soziale Elend zu lindern. Zunächst hatte sie auf die übliche, wohltätige Art der Bessergestellten reagiert, begann, sich um vernachlässigte Kinder zu kümmern, fütterte sie mit Leckerbissen und spielte mit ihnen. Ob sie mit solchen karitativen Übungen tatsächlich etwa die Gesellschaft ändern könnte, wurde sie eines Tages provozierend von einem sympathischen jungen Mann gefragt. Dass diese Kardinalfrage genügte, ihr ganzes Leben umzuwerfen, wirft ein bezeichnendes Licht auf den Charakter der jungen Frau. Es zeigt, mit welcher Unbedingtheit sie einmal Erkanntes in die Tat umsetzte und dabei rücksichtslos alte Konventionen und Denkweisen hinter sich ließ. Der Mann, der das bei ihr bewirkte, hieß Ernst Jablonski (1913–1988). Jablonski war Jude, Kommunist und schon als 16-jähriger Mitglied der „Bündischen Jugend“, einer Vorfeldorganisation der KPD, wo er schließlich deren Reichsleiter wurde. Er wohnte in Westend, eine Straße weiter und wurde Ingeborgs erster Freund. Er gab ihr marxistische Literatur, und sie folgte ihm begeistert in die marxistische Arbeiterschulung und lebte mit ihm und Gleichgesinnten in Zeltlagern, wenn sie über Land fuhren, um Propagandamaterial zu verteilen. Ernst Jablonski wurde der „Marxistenpapst von Westend“ genannt. Später, als er 1933 verschwand und nach Paris emigrierte, erhielt er in der Résistance den Decknamen „Ernest Jouhy“, den er nach 1944 auch beibehielt. Auf einem Kongress sahen sich Ingeborg und Ernst viele Jahre später einmal wieder.

Nun war Ingeborg Franck Jungkommunistin, eine jüdische noch dazu, und der Vater zeigte sich entsetzt, obwohl der Chemie Professor Hans Heinrich Franck (1988–1961) seit 1917 SPD-Mitglied war. Den vier Kindern, Ingeborg hatte noch eine Schwester Gisela und die Brüder Michael und Peter, billigte er zwar das selbstständige Denken zu, aber die Zeiten waren gefährlich für politisches Außenseitertum, zumal in einer Familie, die bereits mit einer jüdischen Ehefrau und Mutter belastet war. Franck war Spezialist für Silikatforschung und wichtig für die Nazis – das schützte ihre jüdische Mutter. Wie begründet seine Sorgen zusätzlich waren, zeigte sich am Schicksal des älteren Bruders Peter (1913–1988). Der junge Mann war Mitglied der „Roten Studentengruppe (RSG)“, die sich 1931 gründete. Den Auftakt bildeten Unruhen und eine Kette von andauernden Störungen und Krawallen auf dem Universitätsgelände der Humboldt-Universität. Der Bruder wurde mehrfach verhaftet und verbrachte einige Zeit im KZ Oranienburg. Da er gesucht wurde, emigrierte er später über Bayern in die Schweiz, wo er einige Zeit studierte und wanderte dann schließlich nach Amerika aus. Die jüdischen Verwandten und der Bruder ihrer Mutter verließen rechtzeitig Deutschland, sie emigrierten nach England und Amerika. Die jüdische Großmutter verstarb noch vor Abtransport der Juden aus Berlin. 1937 bzw. 1939 wurde Hans Heinrich Franck (Abb. mit Ehefrau v.r., in der Akademie der Wissenschaften 1948) wegen „jüdischer Versippung“ und „politischer Unzuverlässigkeit“ aus allen Ämtern entlassen. Trotz Drängens der nationalsozialistischen Regierung ließ sich Franck von seiner jüdischen Frau Lotte Sarah geb. Steinitz (1891–1984) nicht scheiden. Die Zeit bis 1945 verbrachte er in ständiger Angst um die Familie in einem Forschungslabor der Deutschen Tafelglas AG. Nach dem Abitur begann Ingeborg 1935 bis 1936 ein Studium an der „Vereinigte Staatsschule für freie und angewandte Kunst“ in Berlin-Charlottenburg der späteren „Universität der Künste Berlin“. Die Mappe mit den vielen Zeichnungen und Aquarellen zeigte sie später ihrem Großvater, dem Maler Philipp Franck, der stellte sie daraufhin dem damaligen Direktor der Kunst- und Gewerbeschule für Zeichenlehrer Ausbildung vor. Ingeborg wurde ein großes Talent bescheinigt, ohne Aufnahmeprüfung konnte sie sofort in die 2. Semesterklasse aufgenommen werden. Sie wollte aber keine Zeichenlehrerin oder Malerin werden, sondern Bildhauerei studieren, was Frauen aber nicht gestattet war. Man ermöglichte ihr, dass sie tageweise in die höhere Malereiklasse ging und dazu die Bildhauerklasse von Professor Alfred Vocke besuchen konnte. Philipp Franck (1860–1944), der impressionistische Maler, war Mitbegründer der Berliner Secession neben Max Liebermann und Walter Leistikow. Ab 1912 wurde Franck für drei Jahre als kommissarischer Direktor der „Königlichen Kunstschule zu Berlin“ berufen, wo er die Ausbildung von Zeichenlehrern leitete. 1915 bis 1930 wurde ihm offiziell die Leitung der Direktion der späteren „Staatlichen Kunstschule Berlin“ übertragen. Die Großeltern Franck wohnten seit 1911 in der „Sommervillenkolonie Alsen“ am Kleinen Wannsee, in der Hohenzollernstraße 7 (Abb.) in einem schönen Haus mit Garten. Ingeborg und ihren Geschwistern waren Wannsee sehr wichtig, auch liebten sie ihre Großeltern. Großvater Franck mochte Ingeborg sehr und war von ihrem Talent überzeugt, die künstlerischen Weichen wurden durch ihn damals gestellt. Oft betrachteten sie gemeinsam seine Aquarelle, Zeichnungen und Gemälde, die Ingeborg faszinierten. Der rigorose Druck der nationalsozialistischen Rassengesetze erzwang jedoch, den Abbruch der Ausbildung für Ingeborg an der Akademie nach zwei Jahren. Daraufhin verlässt sie Berlin und weicht nach Franken aus, um ganz auf die Bildhauerei umzusteigen. Bei dem Würzburger Bildhauer Helmut Weber begann sie 1936 eine streng handwerkliche Steinmetzlehre, die sie 1938 mit bestandener Gesellenprüfung abschloss. Weber, ein Bildhauerurgestein, energisch und willensstark, arbeitete überwiegend im fränkischen Muschelkalk. Dieser Stein wurde für die Künstlerin bevorzugt bearbeitet, in der Nähe von Kirchheim wurde er abgebaut. Später brachte sie Käthe Kollwitz im Atelierhaus von Ludwig Kasper, die Vorzüge des Muschelkalks nahe und beriet sie in Steinen.

Kostja Zetkin

Geliebter · Tröster · Freund

Heute war mir Dein süßer Brief ein solcher Trost

Friedenau, 21. August 1908

Niuniu, Herzlieb,

Dein gestriger Brief über mein gemaltes Bildchen hat mich so beglückt und mir so Mut gegeben, daß ich gleich gestern ein neues angefangen habe. Es nimmt mich so in Anspruch, daß ich kaum essen kann, so ungeduldig bin ich, um es Dir schicken zu können. Aber es muß vielleicht noch vier, fünf Tage brauchen! Dudu, Liebster, wenn ich überhaupt noch male, so ist es Deine Schuld, denn Du allein gibst mir Mut zu dieser Verwegenheit. Duduk, Herz, heute habe ich noch keinen Brief von Dir, ich gehe erst zur Post. Kuß!

Friedenau, 2. April 1911

Kleiner Niuniu,

sei mir nicht bös, aber ich gehe nach der Schweiz. Ich warte aber auf die Mutter, da ich mich auf die Reise mit ihr furchtbar freue. Am Sonnabend war in der Schule Abschiedsfeier, ich habe mich sehr gut amüsiert und kam erst nach 2 Uhr nach Hause. Am Freitag war ich im „Don Juan“, der z.T. schlecht gegeben war, auf mich aber trotzdem zum Schluß einen mächtigen Eindruck machte. Heute werde ich in die „Zauberflöte“ geschleppt, obwohl ich vorhatte, mich endlich ordentlich auszuschlafen, was mir seit langem nicht gelingt. Vorige Woche hatte ich viel Besuch. Rosenfeld war da und saß bis ½1. Frau Wurm hat mir auch einen langen Besuch gemacht, trotzdem ich ihn nicht mal grüße. Sie gefällt mir sehr gut. Gestern ist Lenin gekommen und zwar bis heute schon vier Mal. Ich rede mit ihm gern, er ist gescheit und gebildet und hat eine gar so häßliche Fratze, die ich gern sehe. Gestern bekam ich aus Konstantinopel einen lustigen Brief, den ich Dir beilege. Hier ist es wieder warm und lind, ganz Frühling. Die arme Mimi macht „kuru!“. Sie hat dem Lenin mächtig imponiert, er sagte, er hätte nur in Sibirien so stattliche Tiere gesehen, sie sei eine herrschaftliche Katze. Sie kokettierte auch mit ihm, wälzte sich auf dem Rücken und lockte ihn, versuchte er aber, sich zu nähern, dann haute sie ihn mit dem Pfötlein und fauchte wie ein Tiger. Die Mutter wollte aus Bremen schreiben, schreibt aber noch nichts. Ich küsse Dich, Mimi auch, N.

Karl Liebknecht

Kampfgefährte

Trotz alledem und alledem

Breslau, 8. August 1918

Lieber Karl!

Zu Ihrem Geburtstag wenigstens möchte ich Ihnen einen direkten Gruß schicken. Durch Sonja Liebknecht höre ich von Ihnen oft. Ich zweifle nicht, daß Sie fest, frisch und munter sind. Alles, alles Gute! Auf Wiedersehn in besseren Zeiten!

Herzlichst Ihre R. Luxemburg

Der Zentralfriedhof Friedrichsfelde, weit vor den Toren der Stadt, wurde als Begräbnisstätte vom Berliner Magistrat gewählt, um die Grabstellen nicht zum Ort von Kundgebungen werden zu lassen. Das half nichts. Am 25. Januar 1919, anlässlich der Beerdigung von Karl Liebknecht und der 33 Opfer des Spartakusaufstandes, nutzten die USPD und die KPD zu einer beeindruckenden Massendemonstration. Für die Beisetzung Rosa Luxemburgs am 13. Juni 1919, mussten aufgrund des großen Andrangs, sogar Eintrittskarten ausgegeben werden.

Die Gedenkstätte für die Opfer der Revolution wurde von dem Baumeister Ludwig Mies van der Rohe errichtet und von dem Mitglied des Zentral-Komitees der Kommunistischen Partei Deutschlands, Wilhelm Pieck, am 13.6.1926 eingeweiht. Während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland wurde das Denkmal zerstört, 1951 von der SED neu hergerichtet. Alljährlich im Januar, bis zum heutigen Tag, ziehen beim traditionellen Gedenkmarsch, Tausende zum Friedhof in Friedrichsfelde.