Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

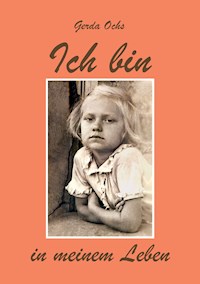

Die Autorin Gerda Ochs schildert in ihrer Beschreibung, in einfachen und gut verstädlichen Worten, die Jahre ihrer Kindheit und ihre Erlebnisse während der Flucht im letzten Kriegsjahr. Wahrheitsgetreu gibt sie alles wieder und schämt sich auch nicht, Themen zu berühren, die mancher als peinlich empfinden mag. Sie hat als kleines empfindsames und zerbrechliches Mädchen oft diese Welt nicht verstanden, musste sich aber den Ereignissen fügen. Gute und schlechte Zeiten haben wie Ebbe und Flut ihr Leben bestimmt. Dieses Buch ist kein Roman, sondern eine authentische Erzählung. Sie war immer bedacht, als Mensch behandelt zu werden und jeden anderen aufrichtigen Menschen, gleich welcher Herkunft und Gesinnung, genauso zu behandeln. "JEDES LEBEN IST WERTVOLL - HÜTEN WIR ES WIE EINEN KOSTBAREN SCHATZ"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Sollte dieses Buch auch nur ein paar Menschen etwas nachdenklicher, vielleicht mitfühlender machen, ist der Sinn meines Schreibens schon erfüllt.

Besonders sei meinen engsten Angehörigen dieses Buch gewidmet, die nun nachlesen können, was Worte oft nicht zustande brachten.

Ich bitte herzlich mich verstehen zu wollen, denn ein Stück meines Lebens werde ich hier schonungslos preisgeben.

Danke!

Gerda Ochs, geb. 1931 in Oppeln/Oberschlesien

Die oberschlesische Stadt Oppeln, in der ich geboren wurde und 13 ½ Jahre lebte, hatte damals ca. 60-80.000 Einwohner. Oppeln war die Regierungshauptstadt Oberschlesiens. Meine ganze Familie ist in Oppeln geboren. Ich, das fünfte von sechs Kindern, bin am 3. Juli 1931 geboren. Mein ältester Bruder Alfred (genannt Fred) geb. 17.04.1920, dann Bruder Oswald (genannt Ossi) geb. 17.10.1921, dann Schwester Erika geb. 17.01.1926, dann Schwester Anni geb. 01.11.1927, dann ich, Gerda geb. 03.07.1931 und zum Schluss mein Bruder Heinz, am 20.04.1941.

Als Heinz geboren wurde, war meine Mutter knapp 42 Jahre alt. Eigentlich viel zu alt um ein Kind zu bekommen, noch dazu in dieser unruhigen Kriegszeit. Aber dieses Kind kam auf die Welt. Irgendwie war es schön, so ein kleines Kind in unserer Mitte zu haben. Dieser kleine Bruder wurde von uns allen geliebt und nicht wenig verwöhnt. Ich weiß genau wie stolz ich war, als zehnjährige den Kinderwagen schieben zu dürfen. Einen süßen Bruder hatte ich. Noch konnte man ja ruhig durch die Straßen gehen. Noch gab es keinen Fliegeralarm oder gar Luftangriffe, was schon zwei Jahre später zur Tagesordnung gehörte.

Ich möchte erst einmal weiter ausholen. Meine Erinnerungen reichen zurück in die Jahre 1933/34. Kaum zu glauben, dass ich mich an das Leben mit zwei Jahren zurück erinnern kann. Etwas schemenhaft sehe ich gewisse kleine Begebenheiten vor mir, eigentlich nicht der Rede wert, aber für mich deshalb wichtig, weil sie von meinen Eltern exakt bestätigt wurden. Ich sehe mich also, geführt von zwei Kindern (meine Schwestern), zu einem Haus gehen und ich werde auf eine der Treppenstufen vor dem Haus gesetzt. Meine Schwestern gingen ein Stück von mir weg. Schließlich holten sie mich wieder und setzten mich auf den Erdboden. Ich glaube, dass es ein Sandkasten war. Ja, das war schon alles. Es gibt keinen Zweifel, dass ich noch so jung war, denn ca. ein Jahr später sind wir umgezogen, in einen anderen Stadtteil von Oppeln. Auch da habe ich einige Erinnerungen. Es waren da etliche Straßen mit so genannten Siedlungshäusern. Wir zogen also auch in ein solches Siedlungshaus. Zwei Familien wohnten in einem Haus. Jede Familie bewohnte eine Haushälfte. Ein kleiner Vorgarten und im hinteren Bereich war ein großer Garten. Aber ich weiß genau, wir hatten noch keinen Zaun und natürlich auch kein Gartentor. Später wurde alles angebracht. Trotzdem wohnten wir da jetzt schon. Auf der gegenüberliegenden Seite des Weges, des „Kirschenweges“, waren die Häuser noch nicht bezugsfertig. Ich kann es nur so aus meiner Erinnerung sagen, weil ich zwischen Arbeitern, die Balken und anderes sägten, herumhopste. Es machte mir viel Spaß und ich weiß noch, wie ich Holzstücke zu uns in den Garten schleppte, um mit den vielen schönen Klötzchen zu spielen und das Fred, unser „Großer“, sich am Baum verletzte. Er blutete und Mama war aufgeregt. Komisch ist es schon, dass ich mit meinen ca. drei Jahren, dieses genau vor mir sehe, hingegen solche Einzelheiten meine Schwestern nicht mehr wissen. Ich glaube, dass bei vielen Menschen die Erinnerung dadurch erschwert ist, weil sie nicht alles tief genug aufnehmen. Wenn ich mich beschreiben soll, dann möchte ich sagen, dass ich schon als Kind und bis zur heutigen Zeit ein Mensch bin, der sich für Dinge interessiert, Dinge sieht, Begebenheiten speichert, die andere nicht sehen.

Ich denke eben über alles ein bisschen mehr nach. Na ja!

Ich war als Kind scheu, vielleicht sogar misstrauisch oder aber viel mehr ängstlich. Ich brauchte stets den Schutz meiner Eltern. Wenn ich meine Spielsachen und meine Eltern in der Nähe wusste, zog ich mich gerne in eine Ecke zurück und war glücklich. Ich baute mir oft so eine kleine „Burg“, so ein „Abgeschirmtsein“. Der Vergleich zur jetzigen Zeit ist nicht sehr anders. Ich brauche Geborgenheit, ein sichtbar schützendes Dach über mir und das allein sein wollen, aber nicht müssen. Abgeschieden sein – gut – aber nicht verlassen. Ich habe im Laufe meiner vielen Lebensjahre das Alleinsein gelehrt bekommen, oft an der Grenze der unendlichen Traurigkeit, der Ohnmacht gegen die Widrigkeiten des Lebens usw. Aber zurück zum Kind sein.

Das fünfte Kind war ich, das Nesthäkchen. Heinz kam ja erst zehn Jahre später zur Welt. Ich wurde geliebt, das weiß ich gewiss. Ich sagte immer: Ich bin Papas „Liebling“ und Mamas „Sonnele“. So waren die Kosenamen meiner Eltern für mich. An viele Begebenheiten und schöne Stunden erinnere ich mich. Das Osterfest zum Beispiel, war immer sehr schön. Wichtig war, wir alle bekamen etwas Neues zum Anziehen. Das war eigentlich in den meisten Familien Tradition zu Ostern. Manchmal bekam ich nur eine neue Schürze, die Mama liebevoll bestickt hatte oder ein paar neue Schuhe, manchmal gab es auch ein Faltenröckchen als Geschenk. Ich liebte Faltenröckchen. Auch eine wunderschöne Haarschleife (ein sogen. Propeller), gab es. Die Schleife steckte oben auf dem Kopf fest im Haar. Schön war es, wenn am Ostermorgen die Sonne schien. Da konnten wir Kinder voller Stolz zeigen, was wir bekommen hatten. Viele Kinder gab es in unserer Nachbarschaft. Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, dass in jedem Vorgarten ein Kirschbaum gepflanzt wurde, darum „Kirschenweg“. Wir Kinder waren fröhlich und tollten herum, aber immer achtsam, dass den neuen Kleidern oder Schuhen nichts passierte. Einmal fiel ich mit meiner neuen Schürze hin. Ich rannte heulend ins Haus. Zum Glück war die Schürze nur stark verstaubt. Aber die Lust nach draußen zu gehen, so denke ich, war mir vergangen. Ein schöner Brauch war es zu Ostern, dass man als Kind mit verdünntem billigen Parfum in der Hand, Verwandte oder gute Bekannte aufsuchte, sie mit ein paar Spritzern des Duftwassers besprühte, um dafür natürlich Ostereier, Bonbons oder anderes zu erhalten. So machten meine Schwester Anni und ich mich auf den Weg nach Oppeln/Wilhelmstal, einem wunderschönen Stadtviertel in einer vornehmen Gegend, zu Tante Hedel und Onkel Paul, um sie österlich zu beduften. Onkel Paul war ein Bruder meines Vaters. 45 Minuten war es bis zu den beiden zu laufen. Als Anni und ich ankamen, um Tante Hedel Ehre anzutun, dass auch sie schön duften möge, da erlebten wir, dass Tante Hedel fast panisch die Hände hochriss und abwehrte. „Nein, nein“, sagte sie, „wartet ich hole euch was“ und verschwand im Nebenzimmer. Uns kam es wie eine Ewigkeit vor bis sie wieder auftauchte und für jede von uns, so um die zehn kleine Zuckereier schenkte. Dafür sind wir so weit gelaufen? Und zurück mussten wir ja auch wieder. Die Tante sagte noch, dass wir wieder gehen sollten, Onkel Paul sei sowieso nicht da. Tante Hedel war ganz eigenartig. Wir gingen. Aber Anni sagte draußen zu mir, dass wir erst mal in den Hof gucken wollen, ob Onkel Pauls Werkstatt wirklich zu ist. Wir glaubten also Tante Hedel nicht. Onkel Paul verbrachte jede freie Minute in seiner geliebten Mechaniker-Werkstatt, auch sonntags. Schnell flitzten wir um die Ecke, damit die Tante uns nicht etwa sah. Wie erstaunt und froh waren wir, als Onkel Paul da saß und sich sehr freute, weil wir ihn besuchten. Beide hatten keine Kinder. „Na, geht mal zur Tante Hedel, die hat sicher was für euch“, sagte Onkel Paul. Als wir ihm zeigten, dass wir schon „beschenkt“ worden waren, griff er sofort in seine Hosentasche und gab jede von uns, ich glaube, 50 Pfennige. Das war damals genug Geld und er gab es uns gerne. Ja, Onkel Paul war ein guter Mensch. Tante Hedel dagegen schaute der Geiz aus den Augen. Noch eine ganze Zeit blieben wir in der Werkstatt. „Ihr habt doch sicher Durst?“ fragte unser Onkel. Das wäre Tante nie eingefallen, uns zu fragen. Wir tranken in der Werkstatt einen guten Saft, denn durstig waren wir schon. Onkel Paul arbeitete bei der damaligen Reichsbahn. Als Mechaniker hatte er, soviel ich weiß, einen guten Posten. Wöchentlich bekam er seine „Ration“ Säfte in Flaschen und diese Säfte schmeckten köstlich. Der Weg hatte sich also doch gelohnt. Aber die Tante...

Das fast grimmige Gesicht der Tante, als wir zur Tür hereinkamen, vergesse ich nicht. Gesagt sei aber in diesem Zusammenhang, dass diese Tante in ihren späten Lebensjahren doch etwas zugänglicher wurde. Sie besuchte mich und meine Familie, da sie in der Nähe wohnten, des Öfteren. Ganz ablegen konnte sie auch in den betagten Jahren ihren Egoismus nicht, das merkte jeder. Doch die letzten Worte auf ihrem Sterbelager waren: „Gerda, du bist doch ein gutes Mädel“. Das versöhnt mich doch mit ihr. Onkel Paul blieb eigentlich so, wie er immer war. Immer guten Mutes, immer einen Spaß auf den Lippen bis zu seinem fast 93.Lebensjahr. Aber in meinen Erzählungen komme ich gewiss noch öfter auf diese beiden Verwandten zu sprechen.

Je älter ich werde, umso näher ist mir die Erinnerung an meine Kinderzeit. Ich denke, das ist ganz normal in meinem jetzigen Alter. Wie deutlich aber manche Ereignisse der frühen Kinderzeit mir vor Augen stehen, ich staune selbst manchmal darüber. In unserem Garten am Kirschenweg fühlte ich mich richtig wohl, das weiß ich. Fred, mein ältester Bruder, bastelte eines Tages so ein kistenähnliches Gebilde. „Was machst du da?“ fragte ich. „Das wird nicht verraten. Warte ab, morgen oder übermorgen wirst du es sehen.“ Ich war gespannt wie ein alter Regenschirm. „Mama, was macht da der Fred?“ Mama war von Fred zum Schweigen gebeten worden, damit es für alle eine wirkliche Überraschung gab. Na, was soll ich sagen, drei oder vier Karnickel – so genau weiß ich es nicht mehr – brachte Fred an. Ach, war das eine Freude. Richtige kleine Tiere und wie niedlich diese waren. Ich entdeckte immer wieder etwas Neues an ihnen. Wie sie die Näschen bewegten, mit den Pfötchen über die Ohren strichen oder wie sie herumhoppelten. Nun konnte ich es auch nicht mehr länger aushalten. „Ich will `mal eines haben, Fred. Ich setze mich hier hin und du legst mir eins in meine Schürze, ja?“ sagte ich. „Na gut“ und Fred nahm das von mir ausgesuchte aus dem Käfig heraus. Das Kaninchen zappelte ganz schön, aber in meinem Schoß hockte es ganz ruhig – zunächst! Meine Streicheleinheiten waren dem kleinen Kerl wohl zu viel und plötzlich gelang es ihm, ich saß ja auf der Erde, sich zu befreien und aus meiner Schürze zu springen. „Fred, Fred“, rief ich und Fred sagte nur: „Pjernicka, jetzt ist er weg.“ In der Tat! Das Kaninchen hoppelte schnell unter die Büsche im Garten und war nicht gleich ausfindig zu machen. Papa eilte zu Hilfe und mit vereinten Kräften brachten sie das Karnickel zurück in den Stall. Das aber Fred zu mir sagte: „Du kriegst nie wieder eines zum halten“, das gab mit den Rest. Der Schreck saß mir noch in den Gliedern und nun das auch noch. Ich lief ins Haus, kroch unter den Küchentisch, der vor dem Fenster stand und weinte sehr. Keiner konnte mich zunächst trösten. Ich fand mich so verletzt. Nie wieder darf ich so ein Häschen halten. Fred hat das ganz deutlich gesagt – ich konnte mich so schnell nicht beruhigen. Ja, ich war sehr empfindlich. So ca. viereinhalb bis fünf Jahre alt war ich da wohl gewesen. Am gleichen Abend flüsterte Mama mir ins Ohr: „Wenn Fred morgen zur Arbeit geht, dann füttern wir zusammen die Karnickel und du kannst sie alle streicheln.“ Fred passte nämlich genau auf, dass die Tiere gut versorgt wurden. Gegen Abend brachte er Futter und ließ auch seinen Bruder Ossi so schnell nicht an seine Karnickel. Nur zum Gras holen waren wir alle gut. Ich war jedenfalls erst einmal von Mama getröstet. Tagsüber war ich ja mit ihr alleine. Die beiden Jungs verdienten schon Geld und die beiden Mädels gingen zur Schule. Ach wie gern und oft schmuste ich mit meiner Mama. Ich meine noch heute zu spüren, wie weich und kuschelig alles an ihr war. Am liebsten hatte ich es, wenn Mama ein aufknöpfbares Kleid oder eine weit ausgeschnittene Bluse an hatte. Ich legte dann immer, so tief wie möglich, meinen Kopf an ihre Brust und sie ließ mich gewähren. Dieses Wohlgefühl der totalen Geborgenheit vergesse ich nie! Hinter Mamas Ohr befand sich ein „Ninni“. Komischer Name, was? Warum ich „Ninni“ zu dieser weichen, etwa einen halben Zentimeter großen Fleischwulst sagte, weiß ich nicht. Den Namen habe wohl ich erfunden. Immer und immer wieder musste ich das Ninni anfassen. Es war so schön und weich. Schon damals fand ich alles Weiche und Kuschelige einfach schön. Ungern spielte ich eigentlich mit irgendwelchen anderen Kindern. Ich war ein sehr schüchternes, zurückgezogenes Kind. Warum, das weiß ich nicht. Wenn meine beiden Schwestern draußen waren, da wollte ich mit raus zum Spielen. Dann spielte ich auch einmal mit anderen Kindern. Ich weiß, dass ich mich ekelte, wenn jemand eine Rotznase oder ganz dreckige Hände hatte und wenn ich dann noch etwas geklaut bekam, was ich gerade zum Spielen mit raus nahm, da war es ganz aus. Am liebsten spielte ich mit Erika und Anni. Aber die wollten nicht immer. Schließlich waren sie ja schon „groß“ und ich war das Küken. Ab und zu in den warmen Sommermonaten spielten wir „Jagen“ oder „Verstecken“. Manchmal bis in die Abendstunden. Das war toll. Ja, meine Schwestern passten schon gut auf mich auf. Oft am Abend aber hörte ich dann: „Mama, die Gerdel (mein Kosename) will nicht reingehen.“ Kein Wunder, es war doch noch so schön draußen und müde war ich meist auch noch nicht. Wenn Mama oder Papa rief: „Gerdel, nun komm schon“, da bin ich ins Haus gegangen. Wenn ich mich recht erinnere, ging alles doch ziemlich locker bei uns zu. Es gab keine festen Schlafenszeiten oder strenge Rituale. Es wurde immer nach der Lage der Dinge und nach Lust und Laune entschieden. Ich glaube, das hängt auch viel mit den Altersunterschieden von uns Kindern zusammen.

Im Garten wuchsen indessen die Kürbisse zu Riesen heran. Sicherlich war der Mist als Dung (der Mist der Karnickel) ideal dafür. Ein Riesenkürbis stach besonders hervor. Schade, dass ich den Umfang dieser Kürbisfrucht nicht weiß. Ein Riese! An einem frühen Morgen wurde der Kürbis abgeschnitten und meine Eltern wuchteten den Koloss auf meinen aufgebrauchten Kindersportwagen. Er saß obenauf, so groß war er. Im Laufe des Vormittags machten Mama und ich uns auf den Weg in das Stadtzentrum. Da gab es ein Haus der Diakonissen, die den Kürbis verarbeiten wollten. Warum gerade da hin? Ja, da gab es eine Schwester Eva. Diese war die Patentante meiner Schwester Erika. Es war bei uns nicht unüblich, dass man gute Bekannte oder Freunde zum Paten nahm. Diese Schwester Eva gab Erika zusätzlich den Namen Elisabeth. Wie eng meine Eltern bekannt oder befreundet mit ihr waren, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir mit unserer Fracht, die schwer zu karren war, angekommen. Während des Weges dahin, wurde Mama immer wieder gefragt, wo der Riesenkürbis her käme. Die Leute wollten nicht glauben, dass so was im Garten gewachsen ist. Dasselbe im Diakonissenhaus. Zu Essen und zu Trinken wurde uns gereicht und alle waren sehr freundlich. Ich wurde öfter etwas gefragt, doch ich war zu schüchtern – ich bekam einfach keinen Ton heraus. Das einzige was mir entlockt wurde, war: „Ich bin Papas Liebling und Mamas Sonnele.“ Na, das war doch schon etwas! Auf dem Heimweg wollte Mama, dass ich mich in den Wagen setzte. Das wollte ich aber nicht. Schließlich bin ich ja schon groß dachte ich und wenn mich einer so sieht...

Wir kauften hier und da noch etwas ein und ich bekam für fünf Pfennige einen runden Käsekuchen mit dicken Streuseln darauf. Das war mein Lieblingskuchen und immer wenn ich mit Mama oder Papa bei diesem bestimmten Bäckerladen vorbei kam, wurde für mich fünf Pfennige locker gemacht. Als wir wieder daheim waren, dauerte es nicht lange, da kamen Nachbarsfrauen, die unsere anderen Kürbisse sehen, bzw. haben wollten. Mama kam mit allen Nachbarn gut aus und zu gutmütig war sie auch. Ich glaube, dass wir am wenigsten von den guten Früchten behalten haben. Der Kürbiskompott schmeckte immer köstlich und immer kommen mir die Erinnerungen an damals, wenn ich Kürbisse sehe. Die schönsten Blumen aus unserem Garten verschenkte Mama auch. Sie hatte in Sachen Blumen ein glückliches „Händchen“. Aber ich weiß auch, dass sie das Unkraut auf den Wegen nicht sah. Ich merkte nur als kleines Mädchen, dass andere Vorgärten schöner waren. Natürlich, wenn es sie „packte“, hackte und jätete sie bis in die Abendstunden. Die Oberrüben (Oberkohlrabi) wurden mit Sorgfalt bearbeitet, sonst wären das keine solchen Prachtexemplare geworden. Wir Kinder freuten uns immer, wenn es bei uns Oberrübensuppe geben sollte. Nicht nur deshalb, weil die Suppe immer gut schmeckte, sondern auch weil wir die Knollen, roh und mit Genuss essen durften. Für die Suppe – es war ein deftiger Eintopf – wurden nur die saftigen grünen Blätter verwandt. Komisch nicht wahr? Hier in Hessen, in meiner jetzigen Heimat, nimmt man natürlich nur die Knollen. Das Grünzeug ist „Hasenfutter“, das sagte auch meine Schwiegermutter. Aber damals in Oberschlesien war es eben anders. Und ich möchte hier an dieser Stelle erwähnen, dass es einen Versuch wert ist, die zartesten Blätter zu verwenden. Es ergibt ein herrliches Gemüse – ähnlich wie Spinat oder Grünkohl, man könnte sagen, es ist so ein Zwischending. Mal probieren?!

Einer unserer Nachbarn war ein eigenartiger Mensch. Er und seine Frau waren kinderlos, humorlos, wortkarg – also undurchschaubar.

Ich war ca. fünf, sechs Jahre alt. Da kam mir alles unheimlich vor. Eines Tages trug man die hagere Frau aus dem Haus hinaus. Sie war gestorben. Der schon ältlich wirkende Ehemann, keiner konnte sein Alter abschätzen, nannten alle übrigens „Bibelforscher“. Er wohnte nun ganz alleine in der einer Hälfte des Nachbarhauses. „Bibelforscher“ deshalb, weil er dauernd durch den Garten ging und dabei in einem Buch las. Über den Brillenrand hinweg richtete er plötzlich den Blick auf mich, als ich einmal im Garten spielte. Ein Glück nur, dass ein Zaun zwischen uns war. Manchmal sagte er einfach: „Na du?“ Ich erschrak, als hätte ein Geist gesprochen. In unserer Familie wurde heimlich gelacht, wenn der Bibelforscher bei Regen mit der Gießkanne zugange war. Wenn die Sonne schien, saß er nur im Schatten. Ein großer hagerer Mann war er. Immer wieder schöpfte er Jauche (Gülle) aus der Grube. Hinter jedem Haus oder einer Wohneinheit gab es eine Jauchegrube. Das Klosett war drinnen, aber natürlich ohne Wasserspülung. Es plumpste also alles in die Grube, die dann von Zeit zu Zeit von außen entleert werden musste. Die Jauche war ein guter Kartoffeldung. Ja, so etwas kann sich wohl keiner der Jüngeren mehr vorstellen. Mit viel Primitivität musste sich begnügt werden. Fließendes Wasser gab es und ich meine, alles Abwasser ist auch in die Grube geflossen. Dem Bibelforscher schien das Jauchen so richtig Spaß zu machen. Immer öfter stakste er mit dem langen „Jauchenschepper“ (Schöpfer) durch seinen Garten. Alles wuchs bei ihm beneidenswert gut. Er beguckte förmlich jedes einzelne Gemüseblättchen und wurde von vielen deshalb auch belächelt. Meist aber mieden die Leute diesen komischen Kauz. Er strahlte so etwas Unheimliches aus. In unserem Garten stank es wieder einmal bestialisch. Frisch geschöpfte Jauche stinkt wirklich sehr und der Bibelforscher jauchte wieder mal mit Wonne. Was wir nicht sehen konnten war, er deckte die Jauchengrube nicht immer ab, wie es sich gehörte. Das wurde dem Nachbarskind, das in der anderen Haushälfte des Bibelforschers wohnte, zum Verhängnis. Die dreijährige Liesbettel gelangte irgendwie über oder unter dem Zaun hindurch in diesen Garten. Auf einmal schrie irgendjemand: „Die Liesbettel ist in die Jauchengrube gefallen!“ Ich meine sogar, dass es meine Schwester Anni war. Nur noch die Haare des Kindes waren zu sehen. Die Mutter von Liesbettel war so schnell wie der Blitz da und irgendwie mit anderen Leuten zogen sie das über und über besudelte Kind heraus. Die Mutter wischte ihr über das Gesicht und trug das „stinkende Bündel“ nach Hause. Gott sei Dank atmete sie noch und fing ganz fürchterlich an zu schreien. Ihre anderen Geschwister, es waren noch fünf, erzählten uns, dass ihre Mutter ihre kleine Schwester in eine Zinkwanne mit kaltem Wasser tauchte. (Warmes Wasser aus der Leitung, so wie heute, gab es damals noch nicht). Im „Wasserschiff“ das im Kohleherd integriert war, war immer warmes Wasser vorhanden. So ungefähr 8 bis 10 Liter fasste das Schiff. Ganz sicher wurde das Kind anschließend warm abgewaschen. Dieses Ereignis lockte viele Nachbarn herbei und man kann sich denken, was da los war. Mit Fäusten drohten die Leute dem Bibelforscher, der angeblich die Grube abgedeckt hatte und so tat, als hätte das kleine Mädel den schweren Deckel selbst verschoben. Als abends der Vater des Kindes nach Hause kam, war “Leben in der Bude“. Er hatte schon wieder dem Alkohol tüchtig zugesprochen. Wir hörten nur: „Ich schlag dich tot, ich schlag dich tot!“ Mir ist so in Erinnerung, als wenn gesagt wurde, er hatte eine Axt in der Hand gehabt. Dass ich, die Schüchterne und eher Ängstliche, zu der Zeit nicht draußen war, versteht sich von selbst. Die älteren Söhne zerrten ihren betrunkenen Vater nach Hause. Da soll er auf seine Frau losgegangen sein. Sie hätte an allem Schuld, dass Liesbettel in die Jauchegrube gefallen ist. Eine Tracht Prügel war also dieser ausgemergelten Frau sicher. Ja, Prügel und wer sich ihm in den Weg stellte, bekam auch welche ab. Am nächsten Tag sah man die arme Frau wie blau sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Mit der einen Tochter dieser Familie, der Gretel, hatte ich mich schon länger angefreundet. Sie war etwa ein Jahr jünger als ich und wie ich heute glaube, ein total gestörtes Kind. Gretel sprach ganz wenig. Sie freute sich riesig, wenn sie mit mir spielen konnte. Ganz sicher ist auch der Vater an ihrem „Zurückgebliebensein“ mit Schuld. Die Kinder wurden wohl fast alle im „Suff“ gezeugt. Das sind so Erlebnisse, die mir hier beim Schreiben so in den Sinn kommen.

Der Kirschenweg war also mein frühkindliches Zuhause. Da verlebte ich meine sorgloseste Kinderzeit. Es war so ein unbeschwertes Leben – ich fühlte mich wohl und ich denke meiner ganzen Familie ging es auch so. Bis zum 8./9. Lebensjahr konnte ich diese Harmonie und Sorglosigkeit genießen. Es hört sich ein wenig komisch an, aber als wir dort auszogen und an der mehr befahrenen und bewegten Karlsruherstraße zu wohnen kamen, auch keinen Garten mehr hatten, wurde tatsächlich vieles anders. Ich trauerte sehr um meine vertraute Umgebung. Aber davon später.

Mein Bruder Ossi hatte bei der OSTAG (Oberschlesische oder Oppelner Tageszeitung) als Laufbursche sein kleines Geld verdient. Fred war nämlich dort als Drucker, Schriftsetzer, Fotograf und was weiß ich was sonst noch alles, angestellt. Fred war ein fleißiger, gut gelittener und ein gescheiter Mensch und Kollege. Darum hatte er bei seinem Chef auch einen „Stein im Brett“, wie man so sagt. Darum auch konnte er seinem Bruder Ossi diese Stelle als Laufbursche verschaffen. Die verschiedensten Dinge hatte Ossi zu erledigen. Vom Verlag der OSTAG große Zeitungspakete auf den Karren laden, die Zeitung in einzelne Haushalte verteilen, anschließend Botengänge zu den Geschäften, Bahn, Postamt usw. auch Geldüberbringungen, weil Ossi auch ein absolut ehrlicher und verlässlicher Typ war. Er kam am Abend oft völlig kaputt, manchmal durchnässt oder durchfroren nach Hause. Fred machte oft Überstunden und war sehr stolz darauf, wenn seine von ihm entworfenen Plakate vom Chef anerkannt und veröffentlicht wurden. Fred konnte damals schon wundervoll zeichnen und malen. Und was die Druckschriften anging – na, da machte ihm so schnell niemand etwas vor. Es war alles Handarbeit und ich als Kind merkte, dass Fred seine Federhalter mit den verschiedensten Federspitzen und Tinten in allen Farben, wie seinen Augapfel hütete. Fred zeichnete manchmal wie besessen an irgendetwas. Da wäre es unklug gewesen ihn dabei zu stören. Er konnte nämlich da ganz schön ausrasten und ich höre immer noch das „Pjernicka“ (verflixt), jetzt ist alles verdorben oder so ähnlich.

Ossi dagegen zog es immer wieder nach draußen. So müde wie er manchmal schien, so schnell erholte er sich wieder. Seine sportlichen Betätigungen wie Fußball, Handball, Eishockey oder Schlittschuhlaufen, machten ihn wieder total fit. Bis in die Dunkelheit machte er draußen herum. Mama und Papa machten sich manches Mal schon Sorgen, wenn es zu Bett gehen sollte und er fehlte. Natürlich hatte er sich auch mal „gekampelt“, d. h. mit anderen geprügelt. Dazu muss man sagen, dass Ossi nie ein Provozierender war, aber wehren konnte er sich prima. Ich habe als Kind einmal erlebt, dass ein Kerl, der viel kräftiger schien als Ossi, eines von uns Geschwistern beschimpfte und Ossi meinte, das ganz ohne Grund. Na, da hatte dieser mal was zu spüren bekommen. So schnell wie Ossi ihm eine versetzte, so schnell konnte keiner nachdenken. Der Kerl flog hin und Ossi sagte: „Willste noch eine haben?“ Der erhob sich und rannte, auf uns alle schimpfend, davon. Ja, ich hatte schon tolle große Brüder...

Schön war es für mich, wenn Ossi „Zahltag“ hatte. Früher gab es immer nur Wochenlohn – auch Ossi als junger „Stift“ erhielt sein Geld wöchentlich. Als er am Abend sagte: „Gerdel, wollen wir einkaufen gehen?“, da strahlte ich. Das bedurfte doch keiner Frage. Wir kauften nur das ein, was Ossi und mir schmeckte. Er nahm mich an die Hand und der erste Laden wurde angesteuert. Ein wunderschönes Stück Käse-, Mohn-oder Streuselkuchen suchte ich mir aus und ich biss gleich hinein. Dann ging es weiter zum Fleischer. So eine Art Fleischwurst oder Wiener Wurst bekam ich gekauft. Dabei vergaß Ossi sich selbst auch nicht. Was tat ich? Ich kann mich erinnern, dass ich, während ich noch den Streuselkuchen in der Hand hatte, abwechselnd mal in den Kuchen und mal in die Wurst biss. Was soll ich sagen? Es schmeckte! Mir schmeckte es so gut, wie schnell nichts anderes. Nun nahm mich mein großer Bruder auf die Schultern. Ach, das war ein erhabenes Gefühl. Ganz groß war ich da. Ich hielt Ausschau nach bekannten Mädchen und wenn diese mich so erblickten, fand ich mich als etwas Besonderes, im wahrsten Sinne, Erhabenes. Ja, so einen Bruder hatte nicht jeder! Zuletzt steuerten wir den etwa 300 Meter entfernten Kioskladen an. Da setzte mich Ossi ab und ich stand genau vor den Schuten voller Bonbons. Für zehn Pfennige durfte ich mir etwas davon aussuchen. Aber was? Ich wollte von jeder Sorte mindestens zwei bis drei Stück. Natürlich bekam ich von diesem Kaufmann namens „Sgorwronek“, genannt „Ibda“ oder „Gruchlik“, nicht mehr als für zehn Pfennige, d.h. manchmal bekam ich doch ein Zuckerfischel dazu geschenkt. Auf dem Nachhauseweg alberten wir herum und Ossi lief öfter mal ein Stück voran, so dass ich Mühe hatte, ihn einzuholen. Oder er versteckte sich hinter einem dicken Baum, um dann plötzlich wieder zu erscheinen. Ach, was war das schön. Mama und Papa schimpften auch nicht, wenn es etwas später wurde, als wir heim kamen. Sie wussten, dass ich bei Ossi in besten Händen war. Wenn ich mich heute so zurück erinnere, war ich ein ganz anspruchsloses, zufriedenes Mädchen. Natürlich war ich hoch empfindlich und schnell beleidigt. Ein hartes, lautes Wort und es schien mir, als hätte ich tausend Schläge erhalten. Ich liebte halt alles Schöne, Freundliche und Ruhige. Alles Schrille und Laute mochte ich absolut nicht. Bis heute habe ich einige dieser „Tugenden“ nicht endgültig ablegen können. Ich konnte keinem Menschen oder Tier wehtun und wollte auch nicht, dass man mir wehtat. Ja, die Gerdel (Gerda) von damals war sicher mit einigen „Macken“ behaftet, aber die waren total harmlos. Ich brauchte damals schon so etwas wie einen festen Burgwall um mich herum. Ich spielte gerne ganz allein mit kleinen Spielsachen. Ich war schon damals ein Meister im Improvisieren. Ich bastelte mir irgendein Gebilde, das keiner als das identifizieren konnte, was es in meiner Fantasie darstellte. Gerne stellte ich mir in der Stube vier Stühle zusammen und eine Decke darüber. Das war mein Reich. Mama reichte mir sogar – über den „Wall“ hinweg – ab und zu etwas zu Essen oder zu Trinken. Ach, war das gemütlich. Manchmal kam Papa schon von der Arbeit und Mama spielte ein Spiel: „Hast du Gerdel nicht gesehen?“ Und sicher verstand Papa sofort und antwortete: „Nein, ja wo kann denn nur das Kind sein? Wo ich ihr doch etwas mitgebracht habe.“ Das lockte mich nach ganz kurzer Zeit aus meinem „Bau“. Ich kann mich noch an eine, für mich damals Riesenapfelsine, erinnern. So eine große Apfelsine hatte ich zuvor nie gesehen. Ich habe diese nicht auf einmal essen können und ich meine, ich hätte meinen Schwestern auch immer etwas abgegeben. Nein, geizig war ich nicht. Also zu dieser Zeit schien die Welt und eigentlich war auch die Welt noch in Ordnung.

Eines Tages, so erinnere ich mich, knatterte ein großes Motorrad durch den Kirschenweg. Auf ihm saß ein junger Mann, der unsere Familie aufsuchte. Eine Lederkappe, Schutzbrille und eine dicke Pumphosen hatte er an. Er stellte das Motorrad vor unserem Tor ab. Nur Mama und ich waren daheim. Mama fragte, was er wolle und er gab sich als ihr Neffe, also mein Cousin, aus der schlesischen Stadt Breslau, zu erkennen. Meine Mutter hatte ihn auch schon Jahre nicht mehr gesehen, so sagte sie und ich kannte ihn gar nicht. Entweder war es der „Hello“ (wahrscheinlich Helmut) oder der Walter. Er war der Sohn von Papas Bruder Karl, der in Breslau einst ein Mädchen kennen lernte – so weiß ich es aus Erzählungen – mit ihr ein Kind bekam, obwohl Karl erst 16 Jahre alt war. Ja, 16 Jahre! Das gab es also damals auch schon. Er heiratete später dieses Mädchen und beide bekamen noch fünf oder sechs Kinder. Eines davon jedenfalls war unser Besucher. Ich erinnere mich, dass Mama sogar das Mittagessen zu machen vergaß und wir drei zusammen saßen und Mama viel mit ihm sprach. Am frühen Nachmittag schwang er sich wieder auf seine „Karre“, aber nicht ohne mich mal kurz auf den Motorrad-Sitz zu heben. Ach, war mir das unangenehm. So ein eigentlich fremder Mann fasste mich an – mich, die kleine Schüchterne! Er wollte wieder zurück nach Breslau. Die Stadt Breslau war so ca. 80 km entfernt.

Am Abend gab es viel Gesprächsstoff wegen dem Besuch. Papa bedauerte es, dass er seinen Neffen nicht selbst einmal sprechen konnte. Breslau war wahrlich nicht aus der Welt, aber wer fuhr damals schon so einfach auf oder mit der Eisenbahn? Onkel Karl hatte in Breslau eine große Nähmaschinen und Fahrrad-Reparatur-Werkstatt. Er war sehr tüchtig. Hatte auch Gesellen und Lehrlinge. Übrigens, waren mein Vater und fast alle seine Geschwister, von Beruf Feinmechaniker geworden. Kein Wunder, denn Papas Vater hatte die erste und einzige Nähmaschinen und Fahrrad-Reparatur-Werkstatt mit Gesellen, darunter auch die eigenen Söhne und die Tochter Auguste in Oppeln. Mein Opa soll in Punkto lernen und arbeiten sehr streng gewesen sein. Die Mechanikerausbildung war perfekt und die Älteste der Geschwister, also die Auguste, war die erste und einzige Mechanikermeisterin in ganz Oberschlesien oder sogar von noch weiterem Umkreis. Meinen Opa, den ich nie kennen lernen konnte, starb 50-jährig und mein Vater Erich, war damals erst zehn Jahre alt. Das und vieles mehr, hat uns allen Papa erzählt. Ganz interessante Begebenheiten konnte er berichten. Ganz sicher komme auch ich noch darauf zu sprechen. Ich war, so weit ich mich erinnern kann, immer eine gute Zuhörerin. Ich glaube, sonst wüsste ich heute längst nicht mehr so viel von früher. Papa konnte aber auch gut erzählen.

Ja, es war zu meiner und zu meiner Eltern Zeit eine ganz andere Epoche. Es wurde ganz anders gelebt und auch in meiner Kindheit war nicht jeden Tag eitel Sonnenschein. Arbeitslosigkeit in den „Dreißigern“ war weit verbreitet. Meine Eltern konnten ein Lied als junges Ehepaar davon singen. Wenig muss es damals gegeben haben. Dazu kam die Inflation. Das Geld war nichts mehr wert. Täglich bekamen die arbeitenden Männer ihr Geld. Anders war es nicht möglich, denn stündlich änderte sich der Kurs und der Wert des Geldes verfiel zusehends. Millionen, Milliarden und Billionen Geldscheine gab es damals. Die Gelddruckereien sollen kaum mit der Produktion nachgekommen sein. Wenn Mama Geld bekam, rannte sie sofort zum Kaufmann – so erzählte sie – und oft bekam sie für ihre vielen „Millionen“, nur noch knapp die Hälfte von den Lebensmitteln, die sie vielleicht noch vor zwei Stunden bekommen hätte. Es soll ein Drama gewesen sein. Zu dieser Zeit waren ja meine ersten Geschwister schon geboren und sie satt zu kriegen... na, ich möchte das nicht erlebt haben wollen.

Papa erzählte, dass er immer öfter zu seiner Mutter ging, um irgendetwas Essbares zu erhalten. Mama hatte ihre Mutter schon als siebenjährige an den Tod verloren. Es ging jedem schlecht, auch meiner Oma, der Mutter meines Vaters. So konnte es nicht weiter gehen und ich weiß nicht, was für Dramen sich in dieser Inflationszeit abgespielt haben mögen, in den vielen damals oft kinderreichen Familien. Als endlich staatlicherseits alles besser geregelt wurde und es neues Geld gab, da war aber die Arbeitslosigkeit enorm groß. Als ich 1931 geboren wurde, war ich ja schon das fünfte Kind im Bunde. Wie gut, dass Papa ein hervorragender Feinmechaniker war. Er machte auch nach dem frühen Tod seines Vaters, mit den Hauptgesellen die Prüfung als Nähmaschinen-Mechaniker. Die Nähmaschinen nahmen ja immer mehr Besitz in den Haushalten ein und dadurch auch reparaturbedürftig. So radelte mein fleißiger Vater auch in abgelegene Ortschaften, um die Maschinen an Ort und Stelle zu reparieren und bekam sein gefordertes Geld gleich bar auf die Hand. Manchmal karrte er auch ein Nähmaschinenoberteil auf seinem Fahrrad heim. Das waren total verdreckte und fest gefressene Maschinen. Na, da musste Mama auch ran. Ich sehe das noch alles genau vor mir. Alles was abschraubbar war, wurde abgeschraubt und Mama steckte die Maschine und deren Einzelteile in einen großen Waschtopf, in dem „IMI-Wasser“ war. Das alles musste ziemlich lange kochen, damit sich bis in den letzten Winkel alles löste. Ein guter Geruch herrschte in der Küche absolut nicht. Nachdem alles gekocht und dann wieder getrocknet war, begab sich Papa in sein Element. Alles hat er gekonnt zusammengefügt, mit Feinöl geölt und die Maschine wieder funktionsfähig gemacht. Davor wurde die Maschine noch in ein vorbereitetes Emaillebad getaucht. Da war wieder Mama gefragt. Es durfte nämlich nicht zu viel und nicht zu wenig Emaille drauf sein, es durfte da aber auch keine unbehandelte und nicht exakt emaillierte Stelle zu sehen sein. Mama hatte außerdem die Aufgabe, Perlmut-Abziehbilder aufzutragen. Das musste „sitzen“, denn wenn ein Bild eventuell entfernt werden musste, weil es vielleicht etwas faltig oder gar eingerissen war, war ja beim Abkratzen auch die Emaille beschädigt. Das versuchten beide so gut wie möglich zu vermeiden. Auf ganz alten Nähmaschinen früherer Jahre, die hier und da auf Flohmärkten oder in Museen zu sehen sind, kann man diese Art Abziehbilder noch sehen. Sie waren ja nur Zierde und dennoch wurde es begeistert mitgekauft, denn alles erschien dadurch umso wertvoller. Papa musste erst etwas Geld in Emaillelack, Abziehbilder in echtem Perlmut, Ersatzteile wie Nadeln, Schräubchen oder Schiffchenspulen, Öl, IMI, den Arbeitstisch, viele, viele Hölzer und Stützen, die beim Trocknen nötig waren und wer weiß, was sonst alles noch investieren. Oft habe ich Mama beim Nähen zugeschaut und war fasziniert, wie man einen Stoff so schön und schnell nähen kann. Sobald ich konnte, versuchte ich mich auch im Nähen. Mama hatte ja ihre eigene Nähmaschine. Es machte mir unheimlich viel Spaß und nähe noch heute für den Hausgebrauch. Papa karrte also das reparierte Stück wieder zu dessen Besitzer und montierte alles wieder auf das Nähmaschinenunterteil. Oft, so erzählte er, konnten die Leute gar nicht glauben, dass es dieselbe Maschine war, die abgeholt wurde. Das gab Papa etwas! Und dann bekam er ja Geld und das war das Wichtigste. Ja, ich merke selbst, dass ich ein Kind von einem Nähmaschinenmechaniker bin. Ich habe immer gut aufgepasst und mir vieles gemerkt, so dass ich noch heute kleinere „Reparaturen“ oder andere Widerwärtigkeiten meiner Nähmaschine selbst erledige. Von meinen Verwandten, ja auch schon von meiner Schwiegertochter, wurde ich um Rat gefragt. Es ist doch alles wertvoll, was auch immer man im Leben lernt! Wie wohl bekannt ist, waren alle Nähmaschinen damals natürlich nicht elektrisch. Das wurde erst viel hergestellt. Man musste auf so einer Art Pedal immer vor und zurück treten. Das übertrug sich über den Keilriemen am seitlichen großen Schwungrad auf das obere kleine Rad. In etwa so wie heutzutage, nur musste dies aus eigener Kraft mit den Füßen entstehen. Jetzt muss ich mich aber von dieser Zeit lösen, sonst fällt mir immer noch etwas dazu ein. Schließlich bin ich ja nur das Kind von einem Mechaniker und nicht selbst einer. Papa hatte leider selbst keine eigene Werkstatt, so wie ein Teil seiner Geschwister. Die älteste Schwester – ich erwähnte es schon – machte die Meisterin und bekam von ihrem Vater eine komplett eingerichtete Feinmechaniker-Werkstatt mit Drehbank und allem was dazu gehörte. Da soll auch kein Ersatzteil oder Schräubchen gefehlt haben. Das alles wurde ihr in einer Werkstatt, mitten der oberschlesischen Stadt Kreuzburg, von ihrem Vater übergeben worden sein. Wie mein Papa berichtete, sollte jeder die Ausbildung und dazu die Werkstatteinrichtung erhalten. 1914 brach der erste Weltkrieg aus, der bis 1918 andauerte. Zwei Brüder meines Vaters, ja ganz sicherlich auch der älteste, der Karl und mein Papa wurden eingezogen. Ein Bruder von Papa fiel, der andere, Georg, kam krank nach Hause und verstarb. Von Onkel Karl weiß ich nichts Genaues. Onkel Paul, Jahrgang 1892, stellte sich, wie er später uns allen mit Stolz erzählte, so blöde an, dass sie ihn für militärisch untauglich hielten. Über die Begebenheiten der Blödtuerei, die gerne von Onkel Paul zum Besten gegeben wurden, können wir uns heute noch amüsieren, wenn wir daran denken.

Wie Papa erzählte, hatte er – er war Jahrgang 1898 – von 1916 bis 1918 gedient. Er war bei der vordersten Kampftruppe. Neben ihm starben viele seiner Kameraden, dabei auch sein bester Freund. Dieser stand neben ihm in einem Loch und als eine Schußpause war, forderte Papa ihn auf, mit ihm ein Stück weiter zu kriechen. Als der nicht reagierte und Papa ihn anschubste, fiel er um. Er war tot. Für meinen hochempfindlichen und sensiblen Vater, muss das ein schreckliches Erlebnis unter vielen gewesen sein. Er selbst, so erzählte er uns, wurde tief verschüttet und als man ihn fand, brachte man ihn ins Lazarett. Seine Mutter aber erhielt in der Zwischenzeit schon eine Vermisstennachricht. Da war der Schreck wieder groß, da doch erst der Max, der übrigens der liebste Bruder von Papa war – wohl so eine Art Vaterersatz für ihn – in diesem Krieg gefallen war. Mutter soll ganz verstört herumgelaufen sein. Die Gesellen waren auch eingezogen worden und somit ging es mit der Werkstatt den Bach runter. Es war ja keiner da, der etwas hätte reparieren können. Onkel Paul, so wurde erzählt, half zwar ab und zu aus, doch da er sich sozusagen auch schon selbstständig gemacht hatte, konnte er sich nicht viel um die einstige Vaterwerkstatt kümmern. Außerdem war er da fast 25 Jahre alt und die „Liebeleien“ waren wohl in vollem Gange. Ich meine sogar, dass er zu dieser Zeit schon verheiratet war und ein Kind zur Welt kam. Das Kind verstarb einjährig. Später ließ er sich von dieser Frau scheiden und heiratete die Breslauerin und geborene Ostpreussin Hedwig, meine Tante Hedel. Die Ehe blieb kinderlos. Mein Vater konnte also als Verschütteter im Krieg wieder genesen und konnte seiner armen Mutter ein Lebenszeichen schicken. Als er nach Hause kam, war auch der Krieg zu Ende und seine Mutter pleite. Mein Vater erzählte, wie traurig er war, denn es stand fest, dass sein Vater ihn als Jüngsten aller Kinder als Erben dieser gut gehenden Reparaturwerkstatt bestimmte. Seine Mutter hatte aber alles Inventar, bis auf einige Kleinigkeiten verkauft. Das Geld war knapp, kein Ernährer mehr da, man kann es teilweise verstehen. Wenn Papa alles geerbt hätte wie vorgesehen, da wäre wohl manches für meine Eltern besser gelaufen. Aber es war nichts mehr zu machen. Zu dieser Zeit, kurz nach 1918 lernte er meine Mutter – seine Auguste – kennen und lieben. Im April 1920 kam schon das erste Kind – nämlich Fred – auf die Welt und es wurde geheiratet. Wie man so sagt: „Nichts hinten und nichts vorne“, eine Kleinstwohnung und kaum was „zu reißen und zu beißen“. Papas Mutter hatte auch alles aufgegeben und ist in eine kleine Mietwohnung gezogen. Sie bezog so etwas wie eine kleine Rente und konnte ihrem Sohn Erich also auch nicht viel helfen und wollte es auch nicht. Sie konnte ihre Schwiegertochter, meine Mutter, nicht leiden und ließ sie es tüchtig spüren. Papa sollte eine gut gestellte und begüterte Frau heiraten, aber nicht eine, die nichts zu bieten hatte. Papa, so erzählte er, kämpfte wie ein Löwe um die Gunst seiner Mutter. Aber sie war nur oberflächlich gut zu ihrer Schwiegertochter. Papa konnte immer zu ihr kommen. Er war ja das „Nesthäkchen“ und er war es auch, der sie nie im Stich ließ und oft nach ihr schaute. Wenn man sich überlegt, wie er trotz zermürbenden Diskussionen mit seiner Mutter wegen seiner Frau abgezogen wurde...

Papa hat sich nie beeinflussen lassen. Zu sehr liebte er seine Gustel (Auguste). Er erzählte weiter, dass seine Mutter, also meine Omama, ihm reichlich zu essen und zu trinken gab und er die Gelegenheit nutzte, eine belegte Semmel oder ein Stück Brot in seine Jackentasche verschwinden zu lassen, wenn seine Mutter sich mal vom Tisch wegbewegte. Eines Tages merkte sie es und passte höllisch auf, dass er nichts mehr einsteckte. Auch als er sagte, dass seine Frau und Sohn oft Hunger haben, weil er sich mit Gelegenheitsarbeiten – später hatte er erst eine festere Arbeit gefunden – nicht viel verdiene. Das interessierte sie nicht. Ja, schlimm so etwas. Mama sagte uns diesbezüglich, dass unser Vater immer trauriger wurde und nur glücklich war, wenn er Geld nach Hause brachte und alle froh waren. Schon bald, nämlich im Oktober 1921, kam Ossi auf die Welt. Es muss eine harte Zeit für meine Eltern gewesen sein. Als dann die beiden Mädels Erika und Anni 1926 und 1927 geboren wurden, die Zeiten sich aber gar nicht geändert hatten (Inflation usw.), da kann ich mir das Elend vorstellen. Ich selbst „wartete“ wenigstens noch bis in das Jahr 1931, dann wollte ich auch das Licht der Welt erblicken.

Onkel Paul verschaffte Papa öfter mal Reparatur-Aufträge und er durfte auch in seines Bruders Werkstatt arbeiten. Sie zogen auch gemeinsam übers Land um Aufträge zu bekommen. Ich weiß noch genau, dass Papa mir des Öfteren sagte: „Gerda, am Tag deiner Geburt hatte ich tolle Geschäfte gemacht und ich hatte die Taschen voller Geld. Du hast uns Glück gebracht und es hielt auch an.“ Na, da will ich mich doch nachträglich auch noch ganz doll freuen.

Uns allen ging es also so einigermaßen gut. In den Arbeiterfamilien sah es nicht besonders rosig aus. Die Menschen waren genügsam, ja sie wurden förmlich zur Genügsamkeit gezwungen. Jeder war froh ein Dach über dem Kopf, gesunde Kinder, satt zu essen zu haben und gegen Löhnung beschäftigt zu sein. Gegen geringe Löhnung versteht sich. Da gab es wohl auch Wünsche, aber auch die kleinsten Sonderwünsche konnte sich keiner erfüllen. Ich bin meinen Eltern dankbar dafür, dass sie uns Kindern so viel von früher erzählt haben. In mir hatten sie ja eine aufmerksame Zuhörerin. Und doch hätte ich jetzt noch sehr viele Fragen an sie...

Ich denke, je älter ich werde, umso öfter denke ich an frühere Zeiten und es ist erstaunlich, welche Gefühle, Empfindungen oder Sehnsüchte in mir aufkommen. In Erinnerungen versunken, meine ich sogar Gerüche im Zusammenhang mit meinen Träumereien zu empfinden. Bestimmte Gerüche, so z. B. Papa, oder eine Nachbarsfamilie oder die Luft an unserem Fluss oder an das alte Grammophon usw. Und das nach so vielen Jahren! Ich hatte als Kind schon so einige Eigenheiten und oft gibt es Parallelen zur heutigen Zeit. Mein Name „Gerda“ gefiel mir nicht besonders. Ich sah meinen Namen vor dem inneren Auge als „versengt oder angebrannt“ und so sagte ich immer: „Gerda ist ein verbrannter Name“. Das wissen auch meine Geschwister noch. Da ich als zweiten Namen noch „Rita“ heiße, bot mir Papa und Mama an, dass ich Rita gerufen werden könne. Immer wieder sagten sie es zu mir. Immer, wenn ich mich wegen meines „verbrannten Namens“ ärgerte. Bis heute habe ich aber den Rufnamen Gerda behalten. So schlecht ist er doch gar nicht, oder? Ich muss gestehen, dass ich alle Namen, auch die, die ich das erste Mal höre, in Farben sehen und beschreiben kann. Ich wollte es genau wissen, ob diese Farbgebung und Nennung nur momentaner Art waren und so testete ich mich selber. Ich schrieb mir die verschiedensten Namen, zunächst die Namen meiner Verwandten und dann irgendwelche auf, die Farbempfindungen dazu und legte den Zettel weg. Nach einem Jahr oder länger, las ich nun die gleichen Namen, um sie in Farbe „umzusetzen“. Was soll ich sagen, in fast allen Fällen gab es Übereinstimmungen. Schwierig natürlich, weil mein inneres Auge nie nur eine einzige Farbe wie rot, gelb, grün usw. sieht, sondern es sind Misch- oder ineinander fließende Farben. Aber auch diese kann ich in meinem eigenen Test ziemlich genau wiedergeben. Diese Art zu sehen nennt man, wie ich heute weiß, „Synästhesie“

Nun bin ich ja total abgeschwenkt von meinem kindlichen Dasein. Vielleicht ist es gut so. So lernst du/sie als Leser mich wenig besser kennen, auch von meiner Eigenheit im Erwachsenenalter. Denn oft fragt man sich, was das wohl für ein Mensch ist, der dieses Buch schreibt. Ich bin also ein nachdenklicher, sensibler, sich stets nach Harmonie, Wärme und Geborgenheit suchender Mensch, dem es nur gut geht, wenn es seinen Kindern und allen engsten Angehörigen es auch gut geht. Ich hoffe doch, dass ich mir auch nicht den kleinsten Heiligenschein hiermit aufgesetzt habe. Auch ich habe alle möglichen Macken und kann auch anders sein, wenn ich mich mit den Widerlichkeiten durchs Leben boxen muss.

Ich begebe mich gedanklich nun wieder in meine Kindheit. Im Jahre 1936/37 beschloss Mama mit mir und Opapa nach Rybnik/Polen zu fahren. Da wohnte Mamas Bruder Paul mit seiner Frau Olga, Sohn Henryk, Tochter Wanda und Sohn Paul. Henryk war damals ca. fünfzehn Jahre alt, Wanda zwölf und Paul sieben Jahre. Ich war fünf Jahre alt. Meine Mama hatte übrigens drei Geschwister. Erstens ihre Schwester Eva, zweitens ihr Bruder Hans, drittens ihr Bruder Paul. Hans starb, wie sie erzählte, an einer schweren Lungenentzündung im Alter von 16 Jahren. Nun waren sie nur noch drei Geschwister. Zu einem von ihnen, nämlich Paul, wollten wir also mit der Eisenbahn reisen. Für mich, die Kleine, war alles sehr aufregend. Natürlich freute ich mich und Opapa kam ja auch mit. Den mochte ich doch so gerne. Den mochten wir alle gerne. Ein Woche wollten wir bleiben. Papa blieb daheim und meine Geschwister waren ja schon sehr selbstständig. Der Tag rückte also näher und Mama packte unter anderem auch Schokolade als Geschenk in den Koffer. Den Koffer lieh uns Onkel Paul aus Oppeln. Wozu hätten meine Eltern sonst einen Koffer gebraucht? Ganz selten und nur nach Breslau wurde mal verreist, weil Papas Bruder Karl und Mamas Schwester Eva dort wohnten. Einen eigenen Koffer sich zu kaufen, dazu war kein Geld übrig. Schon am Oppelner Hauptbahnhof erfasste mich eine Aufregung. Ich denke, dass ich das erste Mal einen Zug bestieg. Wir hatten uns alle so gut wie möglich herausgeputzt. Ich hatte so ein kleines ledernes, Kindergartentäschchen vor dem Bauch hängen. Ein paar ganz wichtige, für mich wichtige Dinge, werde ich da wohl verstaut haben. Ein wunderschöner Propeller (Haarschleife) steckte auf meinem hellblonden Haarschopf. Mama hatte ihr bestes, aber auch einziges Kleid mit lauter Rüschen an. An die Rüschen kann ich mich noch gut erinnern. Sie gefielen mir so gut und Mama trug es viele, viele Jahre. Sie blieb ja auch immer so schlank. Auch wenn ein kleiner Ansatz zum Pummelchen da war, war sie immer wohl geformt geblieben – zur Freude meines Vaters. Papa war ja auch schlank und ist ein Leben lang so geblieben. Beide waren fast gleich groß. Der Größte aus unserer Familie war später Ossi, so etwa 176/178 cm groß. Opapa war auch ein kleiner Mann. Zur Rybnik-Reise hatte er sich auch fein gemacht. Über seinem Westenanzug trug er eine lange Joppe (Jacke) mit vielen dicken Knöpfen. Ich meine, ich hätte sie an Opapas Bauch öfters gezählt. Als wir drei in dem Zug saßen, fing das Staunen erst richtig an. Wie schnell die Eisenbahn doch fuhr und was man draußen alles sehen konnte. Viele große Bäume, immer wieder großflächige Waldabschnitte, Häuser, Wege, andere Leute, Pferde und Kuhwagen mit großen eisenbeschlagenen Rädern. Ab und zu gab der Lokomotivführer ein lautes anhaltendes Hup-Signal ab. Meist folgte darauf eine Haltestelle in einer kleinen Ortschaft. Manchmal stieg jemand aus oder ein. Ich stand fast immer am Fenster, weil ich draußen nichts verpassen wollte. Nun erreichten wir die polnische Grenze. Ich weiß nicht mehr wie der kleine Bahnhof hieß. „Alles aussteigen bitte!“ Und anschließend für mich eine unverständliche Sprache – es war polnisch. Mama konnte ja etwas polnisch sprechen, das heißt, wasserpolnisch sprechen, so wie der Opapa. Wasserpolnisch sagte man zu einem sozusagen deutsch/polnischem Kauderwelsch. Ja, im oberschlesischen Grenzgebiet vermischten sich die Menschen und somit auch die Sprachen. Also, alles aussteigen hieß es und wir begaben uns in einen Warteraum. Da war eine schlechte Luft. Alles war voller Menschen mit Traglasten. Jeder einzelne wurde in einen Nebenraum gebeten um da auf eventuelle Schmuggelware kontrolliert zu werden. Als Mama in diese Stube musste, war mir ganz mulmig. Gut, dass Opapa auf der Bank saß. Ich klemmte mich zwischen seine Beine und er hielt die Arme um mich und die Hände umklammerten seinen Gehstock. Er war nämlich schon etwas wackelig auf den Beinen. Endlich kam Mama wieder raus. Aber wie sah sie denn aus? Ihre schöne ondulierte (in Wellen gelegte) Frisur war zerzaust. Die Zollbeamten hatten auch in Mamas Haaren herumgewühlt. Es könnten ja da Zigaretten oder etwas anderes darin versteckt worden sein. Nein, Mama hatte wie ich auch wusste, nur Schokolade mit. Diese wurde aber durch das Papier hindurch in kleine Stücke zerbrochen, damit sie so nicht mehr veräußert werden konnten. Als Opapa zur Kontrolle musste, wollte Mama mitgehen, doch Männer wurden alleine durchsucht. Mich guckten sie nur an, machten meine kleine Tasche auf und sagten dann irgendetwas. Wir konnten also weiter nach Rybnik reisen. Der nächste Zug brachte uns endlich hin und Onkel Paul, den ich bis da noch nicht kannte, holte uns am Bahnhof ab. Onkel Paul führte eine gut gehende große Kantine und er hatte sich etwas früher frei genommen, um uns abzuholen. Bei ihm daheim und seiner Familie, wurden wir nett begrüßt und ich sagte noch nicht einmal Guten Tag. Ich reichte nur die Hand. „Sie ist schüchtern“, sagte Mama nur. Alle konnten ja deutsch sprechen, taten das aber selten. So habe ich es in Erinnerung. Naja, das war eben Polen. Warum Onkel Paul sich dort niederließ, Tante Olga stammte aus Kattowitz, weiß ich nicht. Die gute Verdienstmöglichkeit wird ausschlaggebend gewesen sein. Die Wohnung war gegenüber unserer in Oppeln, elegant eingerichtet. Linoleum, Teppiche und auch Bettvorleger, das gab es bei uns nicht. Nach der Begrüßungszeremonie mit Tante Olga, Wanda und Paul, bekamen wir alle erst einmal etwas zu trinken und zu essen. Da gab es gute Sachen. Ich benahm mich so linkisch, das weiß ich genau. Ich traute mich nicht, mir irgendetwas von dem großen Teller zu nehmen. Eigentlich bekam man ja immer alles auf den Teller gelegt. Entweder Opapa oder Mama mussten das für mich tun. Wanda und Paul beäugten mich fortwährend. Dann sagten sie „Komm“ und ich meinte dann etwas Polnisches zu hören. „Na geh mal mit, Gerditzko (Gerda)“, sprach Opapa ermunternd zu mir und Mama sagte dasselbe. Ich ging tatsächlich mit. Eine Blechschüssel und einen Eimer nahmen die beiden mit und wir gingen etliche Stufen runter in den Keller. Ich folgte nur zögernd. Eine Tür wurde geöffnet und ich sah so viele Kartoffeln auf einem Haufen, ich glaube auch Krautköpfe, viele große und kleine Flaschen und so allerhand mehr. Wir in Oppeln hatten einen viel kleineren Keller. Ich sollte auch Kartoffeln in den Eimer legen, gab man mir zu verstehen. Ich stand aber nur da und guckte. Schön blöd, sage ich heute. Aber ich war halt so übervorsichtig und eher misstrauisch. Jeder der beiden hatten die Behältnisse fast voll, als plötzlich Paul anfing mit Kartoffeln in eine Ecke zu werfen. „Eine Maus, eine Maus“, rief er und machte dabei so komische Figuren, dass Wanda und ich so lachen mussten und auch Paul wohl über seinen Blödsinn, dass wir alle nicht mehr aufhören konnten. Noch einige Possen veranstaltete Paul und mir tat der Bauch schon weh, soviel hatte ich gelacht. Wir kamen oben im Haus wieder an und Paul hatte nur wenige Kartoffeln im Eimer. Beim Erzählen von der angeblichen Maus die er mit einer Kartoffel bewarf, begannen wir wieder zu lachen. Ich denke mir, dass sich da Mama riesig über mein Verhalten gefreut hat. „Komm mal her Paul“, sagte die Tante. „Guck mal da“ und sie zeigte auf den vorderen Bereich seiner Hose. Das waren Hosen, die kurz über oder am Knie endeten. Pauls Gesicht wechselte die Farbe. Ganz rot wurde er und rannte hinaus. Seine Mutter hatte ihn vor uns bloßgestellt, er hatte nämlich vor lauter lachen in die Hosen gepullert (gepinkelt). Man konnte es sehen. Tante Olga war mir gar nicht sympathisch – nicht deshalb, weil sie Paul blamierte, sondern ich fand sie so spitz und eckig, wo doch meine Mama so schön war. Ja, Mama war eine schöne Frau. Aber diese Tante, naja! Wanda war auch wunderschön und Paul sah auch gut aus. Wanda kam mir wie eine Prinzessin vor. Onkel Paul war ein, wie man so sagt, stattlicher und schöner Mann. Seine Körperfülle strahlte etwas Gemütliches und Gutmütiges aus. Er war immer guter Laune und ich glaube, vieles hat mein Onkel in dieser Zeit gerade gebogen, was seine Frau verpatzt hatte. Wir drei hatten ein Zimmer für uns. Opapa in einem und Mama und ich in einem anderen Bett. Es war immer eine Tortour am Abend in das Bett zu kommen. Das Bett war sehr hoch und ein dickes Unterbett noch darauf. Mama hob mich immer ins Bett. Dann die zu dicke Zudecke, prall gefüllt mit Gänsefedern.

Sehr unangenehm war mir jeden Abend das „Gutenachtsagen“ und umarmen. Bei allen ging es, nur bei Tante Olga schauerte es mich direkt. Aber ich musste sie immer umarmen, d. h. umhalsen und der Hals war ja so dürre. Ganz eklig dünn fand ich ihn. Wenn ich da meine Mama umarmte...

Eines Abends musste ich alleine ins Bett, denn die Erwachsenen wollten sicher mal unter sich sein, ging die Tante mit mir. Sie gebot mir die Hände zu falten und laut zu beten. Das tat ich aber nicht. Ich habe ja mit ihr direkt überhaupt noch nicht gesprochen. Sie versprach mir, dass ich am anderen Tag etwas Schönes bekäme. Trotzdem sagte ich nichts. Ich konnte schon ein Gebet, nämlich: „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komm - Amen.“ Aber das bekam sie von mir nicht zu hören. So ein böses Gesicht, wie sie damals machte, das habe ich nicht vergessen. Am Morgen, wenn ich aus dem Bett stieg, rutschte ich nicht selten aus und ich tat mir dabei weh. Das waren nur die „verflüschten“ (verflixten) Bettvorleger auf dem spiegelglatten gebohnerten und polierten Dielen, die rotbraun waren. Mama legte kurzerhand am Abend den Vorleger weg und ich glaube auch beim Opapa. Denn wenn der sich wehgetan hätte...

Für einen Nachmittag wurde ein Photograph ins Haus bestellt. Eine ganze Stunde – oder länger – warteten wir alle schön angezogen auf ihn. Endlich kam er. Bis der so seine Aufbauten zum Fotografieren zurechtgestellt hatte, das dauerte sehr lange. Das war ein hoher Dreibeinständer, auf den die große Kamera festgeschraubt wurde. Es gab noch andere verschiedene Kasten und Kästchen, die auch auf einem hochbeinigen kleinen Tisch platziert waren. Über die Kamera legte der Photograph ein großes schwarzes Tuch, so wie man es heute in alten Spielfilmen noch sehen kann. Wir mussten uns alle nun nach seinen Anweisungen hinsetzen. Dann maß er von uns, bis zur Kamera, mit Schritten die Entfernung, immer und immer wieder. Wir waren alle schon genervt. Dann ging es los. „Alle zu mir sehen und lächeln!“ Er steckte seinen Kopf unter das schwarze Tuch. „Achtung, jetzt lächeln!“ Und schon tat es einen „Puff“, ein Blitz mit einem unangenehmen Geruch. „Sitzen oder so stehen bleiben, bitte!“ befahl er uns. „Ich muss diese Aufnahme noch einmal wiederholen.“ Und wir parierten. Ich hielt eine Puppe im Arm, die Wanda mir rasch reichte. Ja, die hielt ich natürlich ganz fest. Mehrere Male knipste er noch. Na endlich! Das Zusammenpacken dauerte auch lange, aber das störte uns nicht mehr so sehr. Dieser Mann hatte polnisch und auch deutsch gesprochen. Onkel Paul verlangte, dass die Bilder schnell gemacht wurden, damit wir sie mitnehmen konnten. Es klappte auch bis zum Abfahrtstag.

Am dritten oder vierten Tag fuhren wir mit einer Kutsche ins Kloster zu Henryk. Den habe ich dort auch zum ersten Mal gesehen. Ein hagerer, blasser ca.15-jähriger Junge. Fast total Glatze, nur an der Stirn ein paar Haare. So setzte er sich fast stumm neben uns auf die harte Bank, die in dem leeren Raum stand. Die einzige Unterbrechung im Raum waren mehrere Kruzifixe. Ich kannte Jesus-Kreuze, denn viele Leute waren auch bei uns daheim in Oppeln katholisch, ja in der Überzahl waren sie katholisch. Auch Mama war einst katholisch wie sie erzählte und wechselte zu ihrer Hochzeit zum Evangelismus. (Das war auch ein Punkt, den die Mutter meines Vaters nicht akzeptierte, dass eine Katholikin ausgerechnet ihren Erich heiraten musste).

In dem Kloster, wo Henryk wohnte und die Priesterlehre begann, hatte ich und wie Mama mir später sagte, ein ganz beklommenes Gefühl. Henryk schien uns unnahbar. Zum Abschied gab er jedem von uns brav die Hand. Paul und Wanda waren nicht mit gewesen und auch vor seinem Vater verneigte er sich nur. Eine Umarmung war da nicht drin. Nach der Verabschiedung nahm ihn ein Priester in Empfang und wir gingen wieder nach draußen Die Taxikutsche ließ Onkel Paul warten. Natürlich kostete das viel mehr, aber er wusste wohl genau, dass es keinen langen Aufenthalt geben würde. Übrigens, Henryk wurde später auch zum deutschen Militär eingezogen und wurde alles andere als Priester. Er war ein heller Kopf und war in Büros beschäftigt, heiratete und bekam zwei Kinder. Ich fröstelte so an dem damaligen Tag in Rybnik und es hatte den Anschein, als würde ich krank werden. Tatsächlich steckte mich Mama für einen halben Tag ins Bett. Die Woche neigte sich dem Ende zu. Noch zwei Tage und dann ging es wieder heim. Ich freute mich schon darauf, obwohl es ja immer etwas für mich Neues oder Anderes zu sehen gab. Immer öfter klemmte ich mich zwischen Opapas Beine. Er hielt mich so lieb fest. Er hatte mich, seine kleine Gerditzko, wohl auch lieb. Ich durfte bei ihm immer die Schnurrbarthaare glätten und er konnte so schön verschmitzt lachen, so wie ein Nikolaus. Am vorletzten Tag war ein Theaterbesuch geplant. Ich wunderte mich schon, dass der Onkel immer daheim war. Er hatte Urlaub genommen. Er war er dort der Chef in der großen Kantine. Er holte da auch zwischendurch die leckersten Getränke. Alles schmeckte wirklich prima und Opapa konnte sein „flaches Fläschchen“ stecken lassen. Sein Sohn Paul, auf den er mächtig stolz war, hatte ihm des Öfteren aus einer großen Flasche Schnaps eingeschenkt. Also, es ging wieder im Taxi, dieser Kutsche, zum Theater.