Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Nach ihrer Übersiedlung von Berlin nach Bolivien lebt die Aussteigerin und Autorin in einer Finca inmitten eines subtropischen Gartens in der Nähe des Städtchens Coroico. Sie schildert ihre ersten Jahre, alleine auf dem Land, in der Natur und inmitten einer fremden Kultur. Die Begegnung mit Personen, zu denen sie Beziehungen aufnimmt, bescheren ihr eine Vielzahl an ungewohnten Erfahrungen. Vor allem die Liebe zu einem jungen Mann bringt Überraschungen mit sich. Schreibend verarbeitet sie das Verwirrende dieser Beziehung. Während sie das Tagebuch in ein Buch verwandelt, werden weitere Menschen Mitspieler in dem Stück, vernetzen die Ereignisse sich zu einer romanhaften Geschichte und erschaffen eine neue, faszinierende, auch spirituelle Realität. Mit Humor und Scharfsinn reflektiert die Schreiberin ihre zumehmende Lebensfreude und verwandelt sie in Poesie und spannende Lektüre für andere.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Buch

Nach ihrer Übersiedlung von Berlin nach Bolivien lebt die Autorin in einer Finca inmitten eines subtropischen Gartens in der Nähe des Städtchens Coroico. Sie schildert ihre ersten Jahre, alleine auf dem Land, inmitten einer fremden Kultur. Die Begegnung mit Personen, zu denen sie Beziehungen aufnimmt, bescheren ihr eine Vielzahl an ungewohnten Erfahrungen. Vor allem die Liebe zu einem jungen Mann bringt Überraschungen mit sich. Schreibend verarbeitet sie das Verwirrende dieser Beziehung. Während sie das Tagebuch in ein Buch verwandelt, werden weitere Menschen Mitspieler in dem Stück, vernetzen die Ereignisse sich zu einer romanhaften Geschichte und erschaffen eine neue, faszinierende Realität. Mit Humor und Scharfsinn reflektiert die Schreiberin ihre Erfahrungen und verwandelt sie in Poesie und spannende Lektüre für andere.

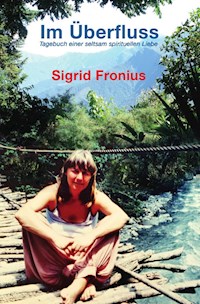

Sigrid Fronius, in Rumänien geboren, hat an der FU Berlin studiert. wirkte ab 1966 in der Studentenbewegung mit, ging nach Argentinien und veröffentlichte ein Buch über die Peronistische Bewegung. Nach mehreren Jahren Frauenbewegung begegnete sie östlicher Weisheit und Heilverfahren und wanderte 1983 nach Bolivien aus. Inmitten eines subtropischen Gartens errichtete sie das Hotel Sol y Luna Ecolodge, gibt Massagen und praktiziert ökologischen Anbau. Sigrid Fronius lebt und wirkt bis heute dort. www.solyluna-bolivia.com

Sigrid Fronius

Im Überfluss

Selbstverlag der Autorin

Copyright: Sigrid Elke Fronius Wetzel

Inhalt

Kapitel 1

Zu deinem Paradies fehlt dir nur noch der Adam

Kapitel 2

Im Vorfeld des Eigentlichen

Kapitel 3

Wo sich die Flüsse vereinen und trennen

Kapitel 4

Seine Vorwürfe höre ich gerne

Kapitel 5

So kann man Zuneigung auch ausdrücken

Kapitel 6

Es geht da lang wo Unbekanntes wartet

Kapitel 7

Ich bin das abgestürzte Flugzeug

Kapitel 8

Habe ich aus-ge-dacht?

Kapitel 9

Warum hast du dich soo angezündet?

Kapitel 10

Zeit und zu viel Ewigkeit

Kapitel 11

Freude will weitergegeben werden

Kapitel 12

Eine Unruhe aus nicht fassbarem Glück

Kapitel 13

Siehst du, jetzt hat er dich geküsst

Kapitel 14

Wohin willst du denn noch rennen?

Kapitel 15

Lade mich zu dir auf dein Bettchen ein

Kapitel 16

Nichts ist so interessant wie gelebtes Leben

Kapitel 17

Du schreibst an Leute, die du gar nicht kennst?

Kapitel 18

Der Finsternis nicht nachspüren

Kapitel 19

Eine verwirrende Gesellschaft

Kapitel 20

Das Leben ist doch ein Kunstwerk

Kapitel 21

Ein hoher Herr der Tiere

Epilog: Im Jahre 2018

1

Zu deinem Paradies fehlt dir nur noch der Adam

Januar 1986

Ich liege in der Hängematte und Wind kühlt mein erhitztes Gesicht. Es duftet nach Jasmin, Vögel zwitschern und Bienen umsummen die Blüten. Sonst ist alles still an diesem frühen Morgen, dem ersten dieses Jahres. Aus halb geschlossenen Lidern betrachte ich den hohen Himmel über mir, den Schneegipfel und die lilafarbenen Berge. Mit ihrer Beständigkeit wirken sie beruhigend, doch das Licht, das diese Landschaft reflektiert, bedrängt mich. Zu aufdringlich blinzelt es mich an. Macht da ein Geist des Neuen einen Scherz, beleuchtet Szenen dieser Nacht, die ich noch nicht begreife? Mit Mühe nur ertrage ich die Fülle der Natur, die das widerspiegelt, was ich fühle. Gesättigt bin ich und doch hungrig. Da hat etwas begonnen. Doch was?

Ich lege Chopin auf, hole mein Tagebuch, setze mich an den Tisch auf der Veranda und schreibe. Unter den Zweigen der Palme vor meinem Haus sehe ich in nicht allzu weiter Ferne die rostroten Dächer des Städtchens, die Mauern des Nonnenklosters und davor das Haus, in dem ich die Nacht durchtanzt habe.

Neun Geschwister sind sie: sechs Brüder und drei Schwestern. Die beiden ältesten, Enrico und Emma, sind Zwillinge und um die dreißig. Ihnen folgen Raimundo, Nardo, Margarita und Andrés. Der Name des Siebten in der Reihe lautet Florencio. Paola und Daniel, die Jüngsten, sind noch Kinder.

Die Mutter dieser Kinderschar hatte ich mir als breithüftige Matrone in langem Rock vorgestellt, doch sie ist zart, trägt Jeans und eine buntkarierte Bluse. Wer der Vater ist – oder sind es mehrere Väter – weiß ich nicht. Mir wurden zwar auch Herren vorgestellt, doch keiner wurde sonderlich beachtet. Die Mutter wurde ständig von einem ihrer Kinder in den Arm genommen und geküsst. Drei Brüder betreiben hier im Städtchen eine Wachtelfarm. Die anderen Mitglieder der Familie sind aus der Stadt gekommen, um Silvester auf dem Land zu feiern. Sie laden ihre Sachen von den Autos und schleppen sie in das Haus, als ich zum Fest erscheine.

Da ich kaum jemanden kenne und sonst nichts anzufangen weiß, gehe ich in das Zimmer mit der Musikbox und dem Holzfußboden, ziehe meine Tanzschuhe an, lege die Einstürzenden Neubauten auf und tanze. Auf einem der Betten liegt ein älterer Herr und schläft. Zwar fühle ich mich seltsam, doch genieße ich die verrückte Musik, die Freiheit meiner Bewegungen und die Leere dieses Zimmers. Ich tanze, wie es mir Spaß macht, mindestens eine Stunde lang.

Immer komme ich zu früh zu Festen, nie zu spät. Wenn ich den Weg ins Städtchen hinuntergehe und unten die Lichter sehe, dann denke ich, die anderen seien längst am Feiern. Wie früher in Berlin, wenn wir zu Demonstrationen gingen. Auch da war diese erwartungsfrohe Stimmung und ich unterstellte allen in der U-Bahn, sie führen auch dorthin. Heute war ich schon in Tanzstimmung, als ich die weiße Hose und das weinrote Jackett anzog und mich schminkte. Die Frau im Spiegel schien mir fremd und schön. Da die Tanzschuhe zu empfindlich für den steinigen Weg ins Dorf sind, packte ich sie samt Taschenlampe, Pullover und Regencape in den Beutel. Wir sind in der Regenzeit und man kann nie wissen. Irgendwann möchte ich auch mal mit dem Handtäschchen ausgehen und in ein Auto steigen, dessen Tür jemand mir offen hält.

Auf dem Weg hinab ins Städtchen höre ich Schritte im Kaffeewäldchen. Ein Nachbar, der mir bei der Arbeit im Garten hilft, hat mich abgepasst. Er greift nach meiner Hand.

„Warte, ich begleite dich.“

„Nein danke, ich bin eingeladen.“

„Aber es ist doch schon finster.“

„Na und?“

„Du kannst doch nicht alleine und im Dunkeln runtergehen.“

„Wieso nicht, ich mache es doch immer.“

„Dann hole ich dich aber ab.“

„Ich weiß doch gar nicht, wann das Fest zu Ende ist.“

„Macht nichts. Ich warte. Um Mitternacht auf der Plaza.“

„Nein, du wartest nicht. Das fände ich schrecklich.“

Er scheint tatsächlich Angst zu haben. Vielleicht finde ich einen, der mich heimbegleitet, denke ich und der Nachbar sagt mit spitzer Stimme: „Ich weiß genau, wegen wem du zu diesem Fest gehst.“

„Na, dann weiß es wenigstens einer“, entgegne ich und entwinde mich seiner Hand.

Es ist mir ein Rätsel, wen er meinen könnte. Ich kenne die Brüder kaum. Ich habe wirklich niemanden im Sinn.

Der schlafende Herr ist aufgestanden und hat das Zimmer verlassen, ohne dass ich es merkte. Dafür hat es sich mit Tänzern und Zuschauern gefüllt. Enrico, mit seinen dreißig Jahren der älteste der Brüder, gesellt sich zu mir. Wir tanzen Cumbia und Reggae. Er lacht verwundert, als erlebe er zum ersten Mal, wie er sein Becken drehen und schwenken kann. Unsere Hände berühren sich nicht, doch unsere Blicke halten einander fest. Wir tanzen immer ausgelassener, springen und hüpfen wie Bälle. Enrico hat den Charme eines Charlie Chaplin. Seine Augen leuchten. Sein dunkelblondes Haar ist leicht gekraust, seine Nase über dem kleinen Schnurrbart fein gebogen und seine Lippen sind voll. Er schürzt sie, als wolle er etwas sagen und fände die Worte nicht. Wie ein Vogel neigt er den Kopf, beobachtet und wartet. Wenn Lachen die anderen ergreift, entspannt er sich und lacht in freien Kaskaden. Solch ein unverwandt liebevoller Blick ist mir ungewohnt. Erst weiche ich ihm aus, dann halte ich ihm stand, gebe ihn gar zurück und genieße unsere Freude. Was soll denn schon passieren? Sobald ein Tanz endet, drückt er mich an sich. Oder bin ich diejenige, die nicht anders kann, als sich in seine Umarmung zu flüchten? Beginnt der nächste Tanz, so lösen wir uns wieder.

Zu vorgerückter Stunde drückt er seinen Mund an mein Ohr und flüstert in abgehacktem Rhythmus, als diktiere er ein Gedicht: „Es geht ... die Sonne ... unter ... doch dann ... erscheint ... der Mond.“ Er neigt den Kopf zurück und blickt mich fragend an. Hast du die Botschaft verstanden?

Habe ich? Habe ich nicht? Ich weiß es nicht, doch wir teilen ein Geheimnis. Es geht auch um ein Licht, das in ihm angezündet worden sei. Er sagt öfter „tu y yo“, du und ich, doch meint er mich sicher nicht persönlich. Dieses Du klingt wie etwas Umfassendes, Großes. Löse ich einen Gefühlsüberschwang in ihm aus? Er habe wieder Glauben an sich, sagt er. Ich freue mich für ihn. Ich sehe, wie Zuneigung zu mir fließt und gleichzeitig spüre ich ein Zurückhalten. Plötzlich geht seine Mutter zwischen uns und tanzt mit ihrem Sohn. Ich bin verblüfft und erleichtert.

Es hatte ein Fest im engsten Kreis der Familie werden sollen. Doch nun kommen auch fernere Bekannte. Selbst Touristen bleiben neugierig am Gartentor stehen und werden hereingebeten. Neben Italienern und Deutschen gibt es einen Brasilianer mit rotem Tüchlein um den Hals, blütenweißem Hemd, eng anliegenden Jeans über praller Männlichkeit und hohen hellen Stiefeln. Sein schwarz glänzendes Haar ist glatt zurückgekämmt und altmodisch der Schnurrbart. Im Tanz führt er mich gut; danach verbeugt er sich, geleitet mich an meinen Platz, kehrt an den seinen zurück und sitzt dort lange alleine. Er wirkt einsam. Lächelt er nicht, so ist sein Mund verhärmt, als habe er Schweres mitgemacht. Seine Augen leuchten durch die tanzende Menge hindurch zu mir herüber. Ja, wie lernt Mann eine Frau kennen und wie Frau einen Mann?

Um Mitternacht, als der Ansturm auf die Sektgläser losgeht und das Zählen beginnt, gehe ich mit meinem Glas hinaus vor die Türe. Dort finde ich Florencio, den jüngsten der Brüder, auf den Stufen sitzen und in die Ferne schauen. Als die Gesellschaft drinnen stürmisch das neue Jahr begrüßt, stoßen wir schweigend an. Wir betrachten den Sternenhimmel und Florencio erzählt vom gesunden Landleben, von den Sitten der Bauern, von der Magie der Pflanzen und von meinem schönen Garten. „Was kostet die Übernachtung in deiner Pension?“, fragt er schließlich. Ich nenne ihm den Preis und er wird verlegen.

„Oh“, sagt er leise, „ich würde so gerne mal eine ganze Woche bei dir wohnen, aber …“

„Du kannst ja mein Haus hüten, wenn ich verreise“, biete ich ihm an.

Florencio ist zwanzig Jahre alt und wird wegen seines halblangen, blonden Haares und seiner grünen Augen oft für einen Ausländer gehalten. „Man nennt mich den Teutonen“, sagt er stolz. Er weiß zwar nicht, wer, doch merkt man, dass er in dem bescheidenen Bewusstsein lebt, jemand Besonderes zu sein. Er könnte von überallher stammen: aus Berlin, Buenos Aires oder London. Seine Kleidung ist von elegantem Schnitt und seine Gesten sind die eines Gentleman. Ich sehe ihn, als wir wieder drinnen bei den anderen sind, fast nie tanzen. Meist lehnt er an der Wand, das eine Bein angewinkelt und gegen die Wand gestemmt. Seine rechte Hand hält Weinglas oder Zigarette, die andere ist in die Hosentasche geschoben. So blickt er, den Kopf leicht zurückgeneigt, auf das turbulente Geschehen. Eine Weile lehnt er still, doch dann ist er plötzlich verschwunden. Wahrscheinlich hat er jemanden entdeckt, dem er nützlich sein kann. Seine Bewegungen sind jungenhaft und schlaksig. Mache ich eine Tanzpause, so gesellt er sich zu mir und verwickelt mich in ein Gespräch. Seine grünen Augen blicken mich forschend an, als wolle er in mir lesen. Sicheres Auftreten und Unsicherheit mischen sich in ihm auf seltsam sympathische Weise.

Zwischendurch verlasse ich das Fest, ohne mich abzumelden. Ein Bolivianer und ein Engländer, denen ich kürzlich Massagen gab, haben mich ebenfalls zum Tanzen eingeladen. Ich steige die Stufen zum Prefectural hinab, dem größten und vornehmsten Hotel am Ort. Wie ein erleuchtetes Schiff vor Anker liegt es am unteren Rand des Städtchens. Über eine halbrunde Treppe aus hellem Stein und einen Vorsaal mit geschliffenen Fliesen aus Marmor gelange ich in einen von Kronleuchtern erhellten Tanzsaal. Ich habe Lust auf Tango, doch das Orchester, als Bauern ge- oder verkleidet, spielt Sikuri, einen indianischen Tanz. Der Bolivianer entdeckt mich, stürzt erfreut auf mich zu und wir fallen ohne Übergang in diesen fremden Rhythmus. Mein Tänzer wirbelt mich herum, lässt mich los und fängt mich wieder auf. Es ist ein Fliegen im Kreis, dann die Gerade, die gemeinsame Parade – hin, gewendet und zurück, getrennt und dann wieder gemeinsam. Sich drehen und gedreht werden, hinausgeschleudert und zurückgeholt, aufgefangen von einer Hand, die sicher greift und die ich nie verfehle ... Sonnenhof, König, Königin … Hat der Bolivianer mir die Geschichte dieses Tanzes erklärt oder ist es das Bild meiner Erinnerung, das sich über dieses Erlebnis legt? Der Saal mit goldumrandeten Spiegeln, unsere harmonischen Drehungen, als tanzten wir schon immer zusammen ...

„Du tanzt ja wie eine Cholita“, ruft er erstaunt. Ich fühle mich geehrt. „Auch du bist kein Indio und tanzt perfekt.“ Wir gönnen uns keine Pause. Die Musiker, Indios, lachen uns zu und freuen sich an unserem Vergnügen. Sie bemerken mit Genugtuung, dass eine Ausländerin ihren Rhythmus liebt, genießt und tanzen kann.

Irgendwann bin ich erschöpft und lasse mich in einen mit zerschlissener Seide bespannten Sessel fallen. Der Engländer zieht mich ins Gespräch. Ich nicke viel, doch ich mag nicht reden. Ich verschwinde, wie ich gekommen bin.

Ich verlasse das Hotel über die geschwungene Treppe und erwarte, gleich in das Dunkel einer nächtlichen Straße zu treten, doch stattdessen stehe ich, verblüfft, vor einer Wand aus dichtem weißem Nebel: Eine Wolke, durchtränkt von diffusem Licht, hat sich herabgesenkt und verhüllt das Städtchen. Das einzig Wirkliche in diesem Nichts aus weißer Stille ist der Boden unter meinen Füßen. Auf ihm schiebe ich mich vorsichtig voran. Ich bin alleine auf der Welt und frei. Die Leere des Nebels fasziniert mich. Alles ist möglich, scheint sie mir zu sagen. Schemen gleiten vorbei, wohl Büsche, dann die Andeutung einer Mauer und nun stehe ich vor Treppen, die sich im Nichts verlieren. Ich weiß: Irgendwo dort oben gibt es ein Fest. Diese Stufen führen mich hin. Doch ich schiebe mein Eintauchen in die Welt des Festgefügten absichtlich hinaus. Ich horche, staune und lasse mich verzaubern. Ich starre mit Genuss in etwas, das man weder sehen noch hören kann. Was fasziniert mich so an diesem Nebel?

Über mir nehme ich einen Flecken wahr, der sich allmählich in ein Fenster verwandelt. Von Stufe zu Stufe wird es heller und lauter. Links das verschlossene Tor zum Kloster und rechts eine Mauer aus Lehm. Darin eine weit geöffnete Türe, aus der Licht und Stimmengewirr quellen und Musik ertönt. Ich befinde mich noch in dem wunderbaren Zustand der zahllosen Möglichkeiten, als eine Stimme mich ins Diesseits holt.

„Sigrid, wo bist du die ganze Zeit gewesen?“ Florencio fragt, als habe er mich überall gesucht.

Dann entdeckt Albert mich, ein älterer Gast aus meiner Pension. „Sigrid, weißt du, wo Pia, unsere Tochter, ist?“ Er haucht das Wort unsere Tochter und legt den Arm um mich. Ich weiche innerlich zurück. Pia, seine junge Begleiterin, könnte meineTochter sein, doch niemals von ihm. Er führt mich zum nächsten Tanz, einem ländlichen Walzer. Er presst sein Becken an mich und sein Blick hängt schmachtend in einer der Ecken. Er tanzt knochenlos, ja klebrig. Auch Enrico drückte mich an sich, doch anders. Er blieb auf dem Boden und bei sich. Albert hingegen schleicht heran, als wolle er etwas stehlen. Denkt er, man merkt es nicht? Als Pia, seine jugendliche Begleiterin, auftaucht, stürzt er sich auf sie. Er drückt sie gegen die Wand, knutscht sie und sie lässt es sich gefallen.

Gegen drei Uhr morgens kommt die Indio-Band vom Hotel Prefectural zu uns herauf. Die Stimmung schlägt noch einmal hohe Wellen. In sich gekehrt und doch ganz da für die anderen, spielen die Musiker um eine unsichtbare Mitte vereint auf Charangos, Zampoñas und Flöten. Ich bin ein Glied in einer Kette von Menschen, die sich wiegend umschlungen halten. Sie klatschen mit den Händen und singen mit Begeisterung. Die Musiker nehmen den Rhythmus und Gesang dieses Kreises in ihr Spiel auf und musizieren noch intensiver. Andrés hat seinen Arm um mich gelegt und blickt mich unablässig an. Er bewegt seine Lippen deutlich, damit ich den Liedertext daran ablesen und mitsingen kann. Nun breitet er die Arme aus und seine Geste sagt: Lass dich auf den Schwingen der Freude tragen. Er blickt zu seiner Mutter, sie bestätigen einander und lachen. Fröhliche Blicke fliegen zu anderen Geschwistern und von diesen zurück zu mir. Andrés führt mich im nächsten Tanz, zu zweit und zugleich mit der Gruppe, in wildem Rhythmus und voller Übermut.

Der Morgen graut hinter beschlagenen Fensterscheiben. Der Nebel lichtet sich und lässt hellgrüne Flecken durchscheinen. Die Berge zwischen den Wolken empfangen die ersten Sonnenstrahlen. Sie verheißen den neuen Tag. Die Musiker sind gegangen und die Schar der Tanzenden hat sich gelichtet. Die Mutter dieser Kinderschar tanzt in grün plissiertem Kleid auf Seidenstrümpfen mit ihren Söhnen und mir zur Musik von Kitaros Silk road. Wir sind Vögel, die schweben und Derwische, die sich drehen. Siehst du mich? Fühlst du das gleiche Glück?, fragt mich Enricos Blick. Er nimmt meine Bewegungen auf, führt sie weiter, gibt sie verwandelt zurück, zu mir, zur Mutter, zu seinem Bruder Rosendo. In einem der Fenster sehe ich die grüner werdenden Bananenstauden. Einer chinesischen Landschaft gleich sind die Kuppen der Berge von Nebel umhängt und Wolken schmiegen sich in ihre grünen Falten, um mit zunehmendem Tageslicht als zerrissene Wattebäuschchen sanft auseinanderzuschweben.

Ich fühle, dass die Bäume an den Abhängen dort drüben schon eine frische Brise atmen, während hier im Zimmer noch Nachtluft von gestern hängt. Ich möchte plötzlich nach Hause. Ich gebe Enrico ein Zeichen. Er faltet die Hände vor der Brust und verneigt sich zum Gruß wie ein Yogi. Als ich nach draußen gehe, packt eine Hand meinen Fuß und eine besoffene Stimme jammert: „Sigrid, nimm uns mit. Wie kommen wir sonst nach Hause?“ Albert und Pia sitzen vor mir am Boden. Ich mache mich aus ihrer Umklammerung frei. Es ist mir egal, wie sie nach Hause kommen. Ich will alleine durch die morgendliche Landschaft gehen und meinen Heimweg genießen.

„Sigrid, darf ich dich begleiten?“ Florencio steht in der Türe und stellt mir diese Frage.

„Aber gerne“, antworte ich.

Wir steigen die Treppen zur Plaza hoch und überqueren das Karree. Frauen fegen die Bürgersteige, öffnen ihre Läden und stellen die Brotkörbe heraus. Wenn wir an ihnen vorbeikommen, blicken sie auf und grüßen respektvoll. Oder bilde ich es mir nur ein? Florencio geht und grüßt normal und doch wie einer, der tief innen weiß, dass es ihm wohl gebührt, mit Hochachtung behandelt zu werden. Mit diesem jungen Mann an meiner Seite fühle ich mich wie auf der Bühne. Oder stammen wir aus einem anderen Jahrhundert und laufen zur Verwunderung der Bürger hier so eben mal vorbei? Die Frauen spannen Sonnendächer aus weißem Leinen auf und wir wünschen allen ein fröhliches Neues Jahr.

Da kommen uns zwei wankende Gestalten entgegen. Sie schwenken eine Flasche mit Schnaps. Als sie mich entdecken, hellen sich ihre Gesichter auf. „Die Sigrid!!!“ Der Bolivianer, mein Tänzer aus dem Prefectural, und der Engländer steuern auf mich zu. Letzterer greift nach meiner Hand und lässt sie nicht wieder los. Er stiert mir in die Augen. Alles an ihm scheint rot: seine Augen, sein pockennarbiges Gesicht sowie das zum Zopf geflochtene Haar. Er spricht, doch ich verstehe kein Wort. Ich sperre mich gegen die Begeisterung, mit der er mich überfällt: die herrliche Atmosphäre gestern, in meinem Haus, als ich ihm die Massage gab. Mit Florencios Hilfe verstehe ich ihn schließlich. ‚Monasterio‘ habe er gesagt. Sechs Jahre habe er als Mönch in einem Kloster gelebt, doch niemals solch einen Frieden gefunden wie gestern in meinem Zimmer. Er hält noch immer meine Hand und zerrt an mir. Ich solle mitkommen und mit ihnen trinken. Ich blicke Hilfe suchend zu Florencio. Mit seiner Unterstützung kann ich mich schließlich entwinden.

„Danke, Florencio. So schnell und höflich wäre ich ohne dich nicht entkommen.“

Er nickt, als wäre er es gewohnt, Frauen aus der Gewalt ehemaliger Mönche zu befreien, und fährt fort mit der Geschichte, die er erzählte, seit wir aus dem Tor seines Hauses getreten sind. Ich bemühe mich, ihn zu verstehen und gleichzeitig wahrzunehmen, wie die Sonne den Himmel und dieser die rosa und hellblau gestrichenen Fronten der Häuser zum Leuchten bringt. Am Dorfausgang bleibt Florencio stehen. Er beugt sich vor, verabschiedet sich mit der hier üblichen Berührung von Wange zu Wange, führt dann die Hand zur Schläfe und salutiert.

„Señora, also auf Wiedersehen.“

Ich lächele. Bin ich denn ein General? Oder er?

„Wann sehen wir uns wieder?“, fragt er.

„Ich weiß nicht“, stottere ich. „Bald.“

Ich schaue ihm lange nach, wie er zwischen den kleinen Häusern unter grasbewachsenen Ziegeldächern und erstaunt dreinblickenden Fenstern die holprige Straße entlanggeht. Dann drehe ich mich um und steige meinen Weg nach oben. Die Schneegipfel, frühmorgens noch rosa, leuchten jetzt weiß.

Es ist kühl auf der Veranda geworden. Ich habe den Korbsessel in den Garten gestellt und bin immer noch am Schreiben, als Pia verknautscht und schmuddelig vorbeikommt. Sie haben den Weg nach hier oben nicht gefunden und irgendwo im Graben geschlafen. Dort liege Albert immer noch. Pia verzieht sich in ihr Häuschen. Für mich ist es höchste Zeit, den Hund und die Hühner zu füttern und nach den Gästen zu sehen.

Meine Pension besteht aus einem Gartenhäuschen und einem zweistöckigen Rohbau. Sie hat noch keinen Namen und hat sich auf Drängen der Gäste entwickelt. Touristen, denen die Landschaft, der Garten und das Häuschen gefielen, mieteten sich ein, empfahlen es weiter und neue Gäste kamen. Ich muss nicht mehr vom Ersparten leben, sondern habe Einkünfte, um alles Notwendige zu kaufen. Ich kann eine Köchin und einen Gärtner bezahlen.

Als ich vor gut zwei Jahren meine Zelte in Berlin abbrach und nach Bolivien ging, glaubten viele, ich verfolge ein politisches Ziel. Doch ich war nur großstadtmüde und wollte aufs Land. Es hätte auch die Toskana sein können oder irgendein Dorf in der Heide. Ich habe dieses Grundstück in Bolivien nicht gesucht. Es hat mich gefunden. Es war Liebe auf den ersten Blick: Wir kauften es zu dritt, doch ich kam alleine. Meine Mitbesitzer leben immer noch in Deutschland.

In meinen Koffern befanden sich viele Bücher, vor allem über Medizin, um für die Heilpraktiker Prüfung zu lernen, denn irgendein Ziel musste ich erstmals haben; dann über Landwirtschaft, Imkerei und Gärtnern; Bücher über Religion, Psychologie und Esoterik sowie jede Menge Romane. Auch Farbstifte zum Malen und Anleitungen für Körperübungen, Yoga und Meditation. Denn Zeit für das alles würde ich nun reichlich haben.

Der Augenblick, da das Auto um jene Kurve der Gebirgsstraße bog, von der aus man das Städtchen Coroico auf der Nasenspitze eines Berges erblickt, scheint mir heute schon sehr ferne. Ich weinte Tränen der Freude. Mir war, als hätte ich mich, ohne es zu wissen, lange nach diesem Fleckchen Erde gesehnt und sei nun endlich angekommen.

Das Haus, eine Finca aus Lehm mit Innenhof sowie Zimmern und Türen zu Veranda und Garten, stand leer. Mein einziges Möbelstück war eine Matratze, die ich auf den Fußboden des mittleren Zimmers legte. Dort fühlte ich mich am sichersten, denn nach Einbruch der Dunkelheit war mir noch unheimlich zumute. Damals schlief ich bei geschlossenen Türen und es fiel mir nicht ein, in den Garten oder gar hinunter zu den Tannen zu gehen. Elektrisches Licht gab es nur in Form einer Glühbirne, die an einem selbstgezogenen Kabel von der Decke hing.

Ich tat mir damals nicht leid. Es war schön, ganz von vorne zu beginnen. Die Leere tat mir gut. Das Haus und der Garten gefielen mir von Anfang an. Alles war aufregend und neu. Doch heute, nachdem ich mir Raum für Raum erobert und eingerichtet habe, da das Haus sich mit Leben und Geschichten füllt und mir der Garten selbst um Mitternacht heimelig geworden ist, empfinde ich jene Zeit des Anfangs doch als karg und mich als Pionierin.

Ich spüre ein Gefühl von Verliebtheit. Doch wenn Enrico in meiner Phantasie zu Besuch kommt und sich mir nähert, weiche ich zurück. Ich weiß nicht, ob ich etwas und was ich von ihm will. Muss es immer einen geben, der den ersten Schritt macht und sich dem Risiko aussetzt, abgelehnt zu werden? „Der Mann muss von Liebe reden, nicht wahr?“, hatte er mich während unseres Tanzens gefragt. Ich verstand nicht ganz, worauf er hinauswollte, doch ich nickte. „Natürlich. Der Mann, die Frau, jeder …“ Und nicht nur reden, ging es mir durch den Kopf. Hatte er den ersten Schritt schon getan und ich merkte es nur nicht? Hatte er die Brücke schon überschritten? Und ich sitze am Ufer, grüble und warte? An den bolivianischen Bergen kann es jedenfalls nicht liegen, dass ich immer noch alleine bin. Es tut gut, diesen Augenblick des Brückenschlagens zu beobachten und herauszufinden, wie und wann er geschieht. In diesem Fall will er sich nicht risikolos ergeben. Ich frage mich, ob ich nur feige bin und will, dass der andere sich als Erster zeigt oder ob wir beide im Grunde gar nicht wollen. Ich sehe Enrico und mich nicht als Frau und als Mann. Ich sehe uns eher als Kinder. Und doch zieht mich verliebte Sehnsucht. Ich werde die Familie besuchen, werde der Mutter einen Blumenstrauß bringen und die Gelegenheit nutzen, Enrico zu beobachten, und sehen, was ich für ihn empfinde.

Bruder Andrés und seine Freundin Fatima sind mir zuvorgekommen. Sie würden gerne bis morgen bei mir bleiben. Ob das ginge? Natürlich. Ich erkundige mich nach Florencio, nach Enrico frage ich nicht. Meine Frage könnte mich verraten.

Fatima und Andrés wirken wie das ideale junge Paar. Fatima macht ihrem Namen aus Tausendundeiner Nacht alle Ehre. Das dunkle, leicht gelockte Haar fällt in kringeligen Locken über ihre Schläfen. Um die Stirn hat sie ein Tuch gebunden, das so in sich gedreht ist, dass rote und weiße Spiralstreifen entstehen. Es gibt ihrem arabisch wirkenden Gesicht eine noch exotischere Note. Ihre Augen sind mandelförmig und braun, die Nase ist zart und an der Spitze leicht gebogen. Ihren hübschen Mund hat sie dunkelrot geschminkt. An ihren Ohren hängt modisches Geklunker. Alles an ihr ist bunt: die Hose rosa, der weite Pulli gelb und die Schuhe lila; alles wirkt aufeinander abgestimmt, selbst Andrés passt zu ihr. Er ist etwas größer und schmal wie sie, doch kräftig. Sein Bart verleiht ihm etwas Rabbinerhaftes. Seine braungrünen Augen unter dem ewig schwarzen Hut strahlen. Ich führe das Liebespaar hinunter zu den Tannen, dem schönsten Platz in meinem Garten.

„Ich bin mit einem Amerikaner verlobt“, flüstert Fatima mir zu, als wir einen Moment lang allein sind. „In einer Woche muss ich zurück in die Staaten. Ich lebe in Washington mit ihm. Er heißt Steven.“ Ach so, denke ich enttäuscht. Dann dauert ihr Glück mit Andrés nur noch ein paar Tage. Ich denke an meinen Abschied von Antoine in Florenz und von Jean-Paul in Avignon vor gut zwanzig Jahren. Stundenlang hatten wir auf Bänken gesessen und waren durch Straßen und Parks gegangen. Ich werde Andrés und Fatima das schönste Zimmer geben.

Heute Nacht habe ich auf der Veranda geschlafen. Nun sitze ich auf der Matratze, meinem Thron, und blicke auf den Garten und hinüber in die Ferne. Vor mir führt eine Treppe aus Stein hinab zu Terrassen, auf denen Margeriten, Rosen und bunte Büsche blühen. Weiter unten befindet sich eine von Unkraut überwucherte Wiese, an deren Rand das Gelände in ein Tal abfällt. Darüber erheben sich bewaldete Berge, an deren Abhängen sich, von Bananen- und Coca-Feldern gesäumt, Häuschen aus Adobe befinden.

Ich genieße diese Morgen, wenn alle noch schlafen. Doch ich freue mich auch, wenn einer meiner Gäste die Schönheit des anbrechenden Tages entdeckt, wie heute ein John aus England, der über die Wiese schlendert und zu mir hochwinkt. Ich winke zurück. Als er auf die Veranda kommt, will ich aufstehen, um das Frühstück zu richten, doch er lehnt ab.

“May I do it for you?”

“Oh yes, Sir.”

Mit vollem Tablett kehrt er zurück und wir frühstücken gemeinsam. John ist Börsenmakler; er hilft mir des Öfteren im Garten und gesteht nun, dass er vorhabe, London zu verlassen und auszusteigen. Ob er mir ein paar Fragen stellen dürfe? Ich nicke.

“Es ist sicher auch schwierig, alleine zu leben, trotz all des Schönen hier.“ Mit diesem Satz eröffnet er das Gespräch. Ich zögere mit der Antwort. Fast täglich sagen die Leute voller Begeisterung: “Du lebst hier im Paradies.” Meist lächele ich und antworte nur kurz.

Die Frauen fragen dann: “Aber ganz alleine? Hast du denn keine Angst?”

“Angst wovor denn?”

“Nachts alleine...” Und wenn ich verneine, finden sie mich mutig.

“Mutig sein kann man doch nur, wenn man Angst hat und es dennoch tut. Ich glaube, ich bin eher naiv.”

“Und wie hast du das hier gefunden?”

“Da kam dieser berühmte Brief, der alles im Leben ändert.”

“Das muss aber eine große Umstellung gewesen sein, von Berlin nach Coroico.”

“Ja, doch es ist einfach, wenn man dafür reif ist. Es ist wie mit dem Apfel, der von alleine vom Baum herabfällt.” So antworte ich für gewöhnlich.

Doch heute sitze ich bequem und es gefällt mir, mit John ein Gespräch zu führen. Ich gehe gerne ausführlich auf seine Fragen ein und er hört aufmerksam zu. Ich erzähle nicht nur, sondern nutze das Gespräch, um mir Klarheit über mich selber zu verschaffen.

„Ja, tagsüber, wenn ich diese und jene schwierige Entscheidung fällen oder Aufgabe bewältigen muss, sehne ich mich nach jemandem, der mir beisteht. Dem ich Unangenehmes zuschieben und der mich beraten kann. Abends fehlen mir Menschen beim Meditieren oder Singen. Man kann das auch alleine tun, doch es ist nicht das Gleiche und erfordert Disziplin.“

„Sind denn keine Leute gekommen, die länger bleiben wollten?“

„Doch. Aber ich war erleichtert, wenn sie wieder gingen.“ John lacht und fragt nach dem Grund.

„Sie haben nicht hierher gepasst. Sie machten sich Illusionen über das Leben auf dem Land. Manche waren unfähig zu arbeiten, wenn vor ihren Augen die Gäste des Hotels sich am Pool sonnten oder bis in den Morgen feierten. Ein junger Mann träumte davon, sich hier als Guru zu etablieren. Er sah mein Grundstück als seinen zukünftigen Aschram, meine Gäste als seine potentiellen Schüler, meditierte pausenlos und erwartete, von mir bewirtet zu werden. Da hatte er sich aber getäuscht.“

Ein anderer war fleißig, doch wir stritten zu viel: er wollte gerade Pfade, ich wollte sie gewunden; er wollte strukturierte Blumenbeete, ich bevorzugte sie wild. Er wollte Beleuchtung im Garten, am liebsten mit Neonlicht, ich bevorzugte Dunkelheit, damit man nachts die Sterne und Leuchtkäfer sehen kann. Er liebte Ordnung und ich ein natürliches Chaos.“

„Du wolltest, dass alles nach deinem Willen geht.“

“Ja, und zum Glück hatte ich das Sagen. Mir wurde klar, welch ein Schatz es ist, das letzte Wort zu haben. Ich hatte mich nach einer Gruppe gesehnt und nach einem Partner, und tue es immer noch, doch nun sehe ich auch den Nachteil: In der Gruppe oder zu zweit besteht die Gefahr, dass ich den Initiativen und Ideen der Anderen mehr zutraue als meinen. Denn hier ist alles ungewohnt und neu, das Bauen, Gärtnern, Angestellte haben, ein Hotel betreiben… Die alleinige Verantwortung zwang mich und ermöglichte mir zugleich, meinen eigenen Stil zu entwickeln: mit welchen Farben streichen, wo ist eine Treppe nötig, welchen Baum fällen oder besser nicht… Beim Aufbau eines Unternehmens, das nicht am Reißbrett entsteht, fällt man jede Entscheidung vor Ort. Es ist ein hochinteressanter Prozess, wenn man erlebt, wie eine Lösung in einem hochsteigt.

Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als einem Kompromiss zustimmen zu müssen, der niemanden befriedigt. Wenn meine Fantasie frei fließen darf, erlebe ich Kreativität. Und die genieße ich. Dafür zahle ich gerne den Preis des Alleinseins. Doch ich brauchte eine Weile, bis mir das klar war. Davor habe ich oft gejammert.“

„Aber es ist viel Arbeit, da brauchst du Unterstützung.“

„Ja, aber ich erwarte die Lösung nicht mehr von Freiwilligen. Jetzt bin ich Chefin und habe Angestellte. Sie beachten die Arbeitszeiten, sind fachlich ausgebildet und haben oft die besten Ideen. Lohnabhängige zu haben widerspricht zwar meinem Wunsch nach einer Gemeinschaft von Gleichberechtigten. Aber solange es diese nicht gibt…“ Ich hebe fragend die Schultern.

„Und dein privates Leben?“

Ich zögere mit der Antwort, denn das ist ein weites Thema und auch sehr persönlich. Schließlich erkläre ich Folgendes:

„Wenn man alleine lebt, verfeinert man seine Wahrnehmung. Jeden Moment fragt man sich, was man möchte, erforschst seine Möglichkeiten, sucht nach einer Lösung und fällt eine Entscheidung. Man wird bewusster, lebt ganz in dem Moment. Hinzu kommt: Du hast Zeit für dich selber. Du langweilst dich nie. Und wenn doch mal eine Leere entstehen sollte, weißt du, dass bald aus deinem Inneren eine Idee aufsteigen wird und dir sagt, was du als nächstes möchtest. Und das tust du dann, ohne dich mit jemandem einigen zu müssen.“

John hat aufmerksam zugehört und bedankt sich für das Gespräch. Angesichts der subtropischen Landschaft um uns herum und der Erinnerungen an seine britisch kolonialen Vorfahren verabschiedet er sich mit den Worten: „Dies hier ist Afrika und Indien in Einem.“

Heute kam Post aus Deutschland von meinem Freund Johannes. Er schickt mir Martin Walsers Brandung. So ein dickes Buch bis nach Bolivien, und das von einem so sparsamen Menschen! Will er mir mit diesem Roman etwas mitteilen? Ich lese die ersten Seiten. Es geht um die Enge, die der Lehrer Helmut Halm an einem Gymnasium in Stuttgart-Sindelfingen verspürt. Überraschend bekommt er einen Lehrauftrag an der Universität von San Francisco und bereitet seinen Aufbruch vor …

Ich mag die Feiertage nicht. Zu viele Leute hier und alles dreht sich ums Essen. Auch fehlt es noch an vielem. Ich muss nach La Paz fahren, um Geschirr, Bettzeug, Matratzen und Lampen einzukaufen. Wenn ich mich von Haus und Garten entfernen soll, überkommen mich immer Traurigkeit und schlechte Laune. Doch dieses Mal phantasiere ich, ich führe mit Enrico auf der Ladefläche eines Lasters die schmale Bergstraße über den Pass nach oben. Wir sind in Decken gehüllt, aneinander gekuschelt, schauen schweigend in den Abendhimmel und dann, oben im Gebirge, in die funkelnden Sterne.

Ich fuhr alleine mit dem Bus. Vier Tage lang habe ich eingekauft, geschleppt, verpackt und den Transport organisiert. Heute wollten zwei neue Arbeiter kommen, doch ich wartete umsonst. Sie zeigten sich so interessiert. Es gäbe tausend Dinge zu tun: Mäuerchen ziehen, Wege reinigen, den Tank ausbessern, das Dach streichen, die umgekippten Tannen zerhacken sowie das Loch im Hühnerstall flicken, um den der Fuchs schleicht. Es ist zu viel für mich alleine. Ich fühle mich überfordert. Auch meine Nachbarin Maria ist nicht gekommen, wie versprochen, um mit mir die Aussaat vorzubereiten. Alles geht schleppend voran. Ständig stehe ich vor einem Berg unlösbarer Probleme. Die Fremdheit der Arbeiter, das fehlende Werkzeug! Und das, was schon da ist, verschwindet. Geklaut? Die Machete findet sich irgendwo im Gebüsch, der Hammer ist hinter die Kiste gerutscht, die Gartenschere fiel von der Mauer und die Zange ist und bleibt verschwunden. Ich quäle mich alleine. Wo bleiben die stadtmüden Aussteiger nur? Ich faste gerade und auch das verschlechtert meine Laune. Doch es ist ein Mittel, mich den Gästen zu entziehen. Sie trinken, reden, rauchen und verschlafen die Tage, um die Nächte durchzufeiern. Vielleicht bin ich auch nur verstimmt, weil Enrico sich nicht blicken lässt und meine Verliebtheit versauert. In wenigen Tagen wird sein Geburtstag sein. Da wird es sich entscheiden.

Bei Enricos Geburtstag wird nicht getanzt, dafür aber umso mehr gegessen und getrunken. Es wird auch viel gelacht. Sie sind aufeinander eingespielt und versuchen, mich einzubeziehen, doch ich verstehe vieles nicht und muss oft passen. Die Familienatmosphäre eignet sich nicht zum Flirten und so wird es erstmals auch bleiben: Enrico wird mich liebevoll anstrahlen, wird Tanzbewegungen machen, die zeigen, dass noch ein Wilderer in ihm steckt, ein Kondor oder ein Tiger, er wird aufmerksam mit mir umgehen, mich zum Abschied in den Arm nehmen und mir etwas ins Ohr flüstern wie gestern dieses „Dankeschön“, doch mehr nicht. Florencio hingegen ist oft an meiner Seite. Mit ihm fließt das Gespräch. Auch den Vater der ersten sieben Kinder lerne ich kennen. Es war jener Herr auf dem Sofa im Tanzzimmer aus der Silvesternacht. Er hatte gar nicht geschlafen, sondern mir genüsslich zugeschaut, wie einer der Brüder erzählt.

Ich träume heute Nacht: Autos kommen hochgefahren und drei Pärchen steigen aus. Sie besichtigen die Zimmer, doch kommen entsetzt wieder heraus und lehnen die Herberge ab. „Die wollen hier ja nur Geld“, sagen sie empört. „Na klar, denke ich, was sonst?“ Dann denkt es in mir: „Warum baut jemand ein Hotel mitten in der Wildnis? Weil man Menschen gerne hat, weil man ihnen Gutes tun will, weil man sie um sich braucht.“ Doch ich komme nicht dazu, diese Gedanken auszusprechen. Ein Strom zieht mich mit sich fort.

Ich sollte mir allmählich Gedanken über die Gestaltung meines Geburtstags machen. Die Wahrheit ist: Ich habe zu überhaupt nichts Lust. Schrecklich die Vorstellung, Kuchen zu backen und um drei Uhr kommen dann die Gäste, man betreibt Konversation und isst und mit dem Aufräumen bin ich dann alleine. Ich könnte meine Nachbarinnen einladen. Jede für sich ist sympathisch, doch zusammen sind sie langweilig und steif. Und die Brüder? Ich weiß nicht. Mir ist zum Heulen zumute. Am liebsten würde ich mich verkriechen. Oder ich werde krank. Dann muss ich mich bei niemandem entschuldigen. Am besten, ich warte ab und sehe, wie sich meine Stimmung entwickelt.

Ich habe die ‚Brandung‘ ausgelesen. Der Lehrer Halm verliebt sich in seine Schülerin. Wegen des Altersunterschiedes fürchtet er, abgewiesen zu werden und sich lächerlich zu machen. Er unterdrückt seine Gefühle und leidet fürchterlich. Die Brandung des Ozeans, deren Kraft er unterschätzt, bricht ihm zum Schluss die Rippen. Gedemütigt kehrt er in das kalte und graue Februar-Deutschland zurück.

Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Man soll sich nicht verlieben? Auf keinen Fall in einem fremdem Land? Und schon gar nicht in einen viel jüngeren Menschen? Wenn ich einen Roman schriebe, wollte ich nicht nur das Dickicht schildern, sondern auch Pfade, auf denen man es verlässt … oder Lichtungen, die sich darin unverhofft auftun.

Es regnet und regnet, den lieben langen Tag. Ich habe genäht, meine Haare gewaschen, Briefe geschrieben, mich in das Massagezimmer gelegt und in die rechte Hüfte geatmet. Sie schmerzte. Darüber bin ich eingeschlafen. Ich schlief traumlos und wohlig, wie immer nach solch einer Übung. Nun dunkelt es. Hunger habe ich nicht, das Haus ist aufgeräumt, der Roman ausgelesen und der angekündigte Besuch nicht gekommen. Was nun? Ich könnte wieder eine Anzeige in deutschen Blättchen aufsetzen, ähnlich denen im letzten Jahr: Suche GärtnerIn, TischlerIn, ImkerIn und Heilpflanzenkundige mit Interesse an spiritueller Landkommune. Biete Unterkunft und Verpflegung gegen Mitarbeit …

Ich frage das Buch der Wandlungen, I Ging: „Warum sind keine Leute für länger hierhergezogen, damit wir eine spirituelle Kommune gründen? Kann ich etwas tun, damit sie kommen?“ Die Antwort lautet: ‚Das Empordringen‘ (Nr. 46): Man dringt empor in eine leere Stadt. Empordringen im Dunkeln. Fördernd ist es, unablässig beharrlich zu sein. Keine Reue, keine Beschämung. Die Botschaft, die ich herauslese: Es wird so bald niemand kommen, doch ich soll weitermachen wie bisher. Die Umkehrung lautet: Jugendtorheit hat Gelingen. Nicht ich suche den jungen Toren, der junge Tor sucht mich. Ein junger Tor sucht mich? Damit kann ich nichts anfangen.

Nachts träume ich: Wir spielen in einem Schwimmbad. Ich flirte mit einem jungen Mann. Wir liegen auf Bänken, die im rechten Winkel angeordnet sind, ich neige mich über ihn und er zieht mich an sich. Wir küssen uns innig. Alles ist süß und heiter.

Ich greife zu Thorwald Dethlefsens Buch Schicksal als Chance, schlage irgendwo auf und lese: Der größte Teil des menschlichen Leidens besteht aus dem selbstgeübten Widerstand gegen die manifesten Umstände. Der eine erlebt Einsamkeit als Qual, der andere als willkommene Voraussetzung der Selbstbesinnung und der Meditation … Es sind niemals die Umstände, die unser Gemüt tangieren, sondern lediglich unsere Einstellung zu den Umständen.

Ja, ich will aufhören mit dem Grübeln. Ich habe genug nach Fehlern in mir gesucht, die erklären sollen, warum ich alleine bin. Meine Antwort lautet: Es ist einfach so. Es gibt keine Antwort und es wird keine geben. Du lernst das Alleinsein kennen. Das ist es. Schlag dir aus dem Kopf, dass es eine Verschwendung sei, dieses große Haus und diesen Garten alleine zu bewohnen. Nimm diese Schuhgröße an und lerne, darin zu gehen.

Die Wolken hängen tief und es regnet in Strömen. Das ist überhaupt die Lösung für meinen Geburtstag. Da wird niemand kommen. Wunderbar. Ich zünde eine Kerze an, lege das Violinkonzert von Brahms auf, bringe mir ein üppiges Frühstück ans Bett und wünsche mir, es möge ewig regnen. Ich weine etwas aus Selbstmitleid, weil mir kein besserer Wunsch zu meinem Geburtstag einfällt. Doch die Tränen versiegen bald. Jetzt wünsche ich, es möge aufhören zu regnen. Die Wolkendecke hebt sich – wie fast täglich um diese Zeit – und die Sonne bricht hervor. Ich muss mit dem Schubkarren ins Dorf, um Mais für die Hühner zu holen.

„Den ganzen Vormittag habe ich eine Orchidee für dich gesucht, jedoch keine gefunden.“ Mit diesen Worten begrüßt Florencio mich unten auf der Plaza. Die Wolken haben sich verzogen, der Himmel ist reingewaschen blau, Regentropfen hängen glitzernd an den Zweigen der Palmen und tropfen einzeln ab. Eine weißgetünchte Hauswand blendet mich. „Eine Orchidee? … Für mich? ... Den ganzen Vormittag?“ Ich bin verwirrt. Ein Jüngling sucht eine Blume für mich und ich sitze zu Hause, bin traurig und spüre nichts? Ich weiß nicht, was ich sagen soll und halte mich an den Stangen des Schubkarrens fest.

„Was willst du damit?“

„Mais für die Hühner holen.“

Der Schubkarren quietscht entsetzlich. Deshalb wehre ich mich nicht, als Florencio mir den Rucksack mit dem Mais abnimmt und ihn sich auf den Rücken schnallt. „Ich wollte dich sowieso gerade besuchen.“ Er schleppt nicht nur den Mais, sondern den ganzen Einkauf. „Nicht nur, weil du Geburtstag hast. Du schleppst schon lange genug alleine.“

Ooh! Wie recht dieser Junge hat.

Wir lassen die letzten Häuser am Dorfausgang hinter uns und steigen die Landstraße empor. Zu unserer Rechten gleitet der Blick in sich tief verzweigende Täler, über denen Geier stille Kreise ziehen. Die Kette der Anden gleicht mit ihren Zacken und Spitzen dem Wellengang einer bewegten See, die in blaugrauer Formation erstarrt ist. An der windschiefen Mimose, dem einzigen Baum an dieser Straße, bleibe ich stehen und erzähle Florencio folgende Geschichte:

„Ich stehe hier an dieser Stelle und blicke in die Ferne. Es ist bezaubernd schön, doch stimmt irgendetwas nicht. Ich versuche zu ergründen, was es ist, doch alles scheint normal. Ich genieße den Ausblick, aber meine Skepsis bleibt bis ich erwache. Ich liege in meinem Bett in Berlin und Wochen trennen mich von meiner Abreise nach Bolivien. Seither fürchte ich jedes Mal, wenn ich an dieser Stelle vorbeikomme, ich könnte wieder erwachen und all dies wäre nur ein Traum.“ Ich lasse meine Hand in weitem Bogen über die Landschaft gleiten. Florencio nickt. „Ich verstehe. Auch ich liebe diesen Ort.“

Als wir an dem Brunnen vorbeikommen, den man Chauwi nennt, sagt Florencio: „Wer von seinem Wasser trinkt, verliebt sich in Coroico und will nie wieder fort.“ Das leuchtet mir ein und ich nicke.

Die Sonne steht jetzt senkrecht. Agaven und wild blühende Büsche säumen den steilen Pfad. Die Blätter der Bananenstauden, nass und vollgesogen, platzen vor prallem Grün. Roter Hibiskus ragt über die Friedhofsmauer. Wir nehmen in Lehm gehauene und vom Wasser ausgewaschene Stufen. Es ist heiß. Als ich nach einer der Taschen greife, mahnt Florencio: „Jetzt geh mal ohne Last.“

Weiter oben wird der Weg eben und Bäume überschatten ihn. Florencio erzählt von Büchern, die er gelesen hat und an die er glaubt, vom Leben der Mönche in Tibet und von Reinkarnation. Wir nähern uns dem Tor zu meinem Grundstück und nehmen die letzte Steigung. „In jedem Leben steigst du höher“, sagt der junge Mann neben mir.

Eine Reihe Schatten spendender Tannen empfängt uns. Es wird angenehm kühl. Vor uns liegen der bunte Garten, die mit Gras bewachsene Auffahrt und weiter oben, flankiert von zwei Palmen, mein Haus.

„Zu deinem Paradies fehlt dir nur noch der Adam“, sagt Florencio jetzt.

Sein Satz löst viele Assoziationen in mir aus. Paradies? Gibt es das denn wirklich? Paradies? Daraus wird man doch vertrieben! Ein Adam fehlt mir? In mir rebelliert die Feministin. Oder will gar er dieser Adam sein? Ich finde keine passende Entgegnung auf seine Bemerkung. Und so hebe ich nur die Schultern und lächele vor mich hin. Wir sind angekommen.

Florencio legt die Taschen ab und stürmt hoch zum Schwimmbad. Er wird enttäuscht sein, denn das Becken ist fast leer. Gestern erst habe ich es gereinigt. Ich verstaue den Einkauf und gehe gleichfalls nach oben. Als ich an den Beckenrand trete, sehe ich unter mir ein blaues Zimmer mit glasklarem Wasser. Darin liegt ein junger Mann; die Arme sind ausgebreitet und seine Augen geschlossen. Ich steige die Stufen hinab, lege mich neben ihn und gebe acht, ihm nicht zu nahe zu kommen. Mein Körper berührt den Boden, doch die Arme trägt das Wasser schon. Durch meine geschlossenen Lider leuchtet es orange. Libellen umschwirren uns und vibrieren. Dies ist ein Geburtstag nach meinem Geschmack, denke ich zufrieden. Da spüre ich, wie leichte Wellen an meinen Körper schlagen. Erstaunt öffne ich die Augen und sehe, wie Florencio mit zur Schale geformten Händen Wasser an mich schiebt. Mein Körper hebt und senkt sich.

„Das ist ja wie am Meer, wenn die Wellen auslaufen“, rufe ich begeistert.

Florencio horcht auf. „Am Meer“? Er war noch nie am Meer. Er ist erst zwanzig und war noch nie im Ausland. Ich schließe wieder die Augen, fliege zu Stränden, die ich gesehen habe, vom Schwarzen Meer nach Spanien, von Finnland in die Türkei, hinüber nach Afrika und bis ins ferne Indien. Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn man nur ein Land kennt und erst zwanzig ist.

Florencio macht mir Wellen und ich schaukle. Dann liegt Florencio still, ich schiebe ihm Wellen hinüber und er schaukelt.

„Sigrid, warst du noch nie verheiratet?“

„Nein. Ich hatte nur längere Beziehungen.“

„Und wünscht du dir noch zu heiraten?“

„Eine verlässliche Liebe hätte ich schon gerne.“

Erst schweigt er eine Weile, dann sagt er vor sich hin: „Auch Alleinsein kann sehr schön sein.“ Ich wundere mich: Woher will dieser junge Mann das wissen?

Wir streifen durch Haus und Garten und ich zeige Florencio den Hühnerstall, die Bienenstöcke, das Werkhaus und die Honigschleuder. Zum Schluss gehen wir zum Gartenhäuschen, lehnen am Geländer und blicken in die Ferne.

„Ich möchte einen ganzen Monat hier leben und dir helfen, sobald ich Urlaub habe“, sagt Florencio begeistert.

„Und wann wirst du Urlaub haben?“

„Vielleicht in einem Jahr?“

Mir helfen? Das klingt wunderbar. Doch erst in einem Jahr?

Wir gehen zu den Tannen. Sie stehen als hohe grüne Wand am unteren Rand meines Grundstücks. Man hat sie vor Jahren in enger Reihe gepflanzt, damit ihre Wurzeln die steil abfallende Erde vor weiterem Abbrechen schützen. Der Boden ist von Nadeln bedeckt, die langsam zu Erde verrotten. Unter ausladenden Zweigen führt ein Pfad zu jener Stelle, an der keine Bäume stehen. Dort öffnet sich ein Ausblick von überraschender Tiefe und Weite. Hier führe ich jeden hin, dem ich den schönsten Platz in diesem Garten zeigen will. Florencio staunt. Ich staune wie immer mit.

Von einer Loge aus schattigem Grün blickt man in bläuliche Ferne. Die Kette der Kordilleren umspannt den Horizont. Ihre gezackten Felsen sind lila, blau und grau, die Gipfel der Schneegebirge bilden ihre weißen Perlen. Berge von unterschiedlichem Grün sind Dreiecke, deren schräge Linien sich in mehrere Täler neigen. Durch das Tal in der Mitte windet sich ein Fluss, der silbern den Himmel spiegelt.

Ich breite eine bunte Decke aus und lasse mich darauf nieder. Florencio tollt mit dem Hund herum, dann lehnt er an einem Baum und blickt verträumt in die Ferne. Nun rennt er wieder, macht Sprünge in die Luft, schwingt sich an Äste und klettert. Wie ein Eichhörnchen, denke ich, die gleichen sprunghaften Bewegungen, die Flinkheit und dann das Innehalten.

„Sigrid, schau, da oben.“ Er hat ein Eichhörnchen entdeckt. Es huscht über die Zweige, hält ein, äugt und horcht. „Du hast ja Eichhörnchen im Garten“, ruft er entzückt.

„Ja“, antworte ich, „ja.“

Von hier aus betrachtet ist die Reihe der Bäume eine gerillte Wand, in die Florencio eintaucht und meinem Blick entschwindet, um an anderer Stelle unerwartet wieder aufzutauchen. Er tastet und er schnuppert. Ich sitze still und schaue. Die Baumstämme gleichen riesigen Säulen aus Holz. Über das Gitter ihrer Schatten huscht ein Kobold. In ihren lichten Zwischenräumen wiegen sich Zweige im Wind und werfen Muster, in denen Sonnenstrahlen mit hellen Flecken tanzen.

Florencios Sprünge und Gesten durchziehen mit unsichtbaren Fäden aus Träumen dieses Bild. Seine pagenhafte Gestalt führt mich in uralte Wälder, wo Kinder in sonnigem Versteck selbstvergessen spielen. In mir klingt etwas an, zart wie eine Ahnung. Sie birgt ein Geheimnis, das entschlüsselt werden will. Ich trete innerlich zurück und sehe nicht nur den Kobold und Knaben, sondern auch mich. Ich sehe eine ältere Frau, die versonnen auf ein unsichtbares Geschehen schaut und versucht, es zu begreifen.

Kann er sich nicht eine Minute ruhig zu mir setzen?, denkt sie. Oder wünscht sie es? Doch gleich sagt ihr eine Stimme: Nein, es geht nicht. Er kann nicht ruhig neben einer Frau sitzen. Und noch weniger jetzt und neben dir. Sie verscheucht den Gedanken, doch er kehrt wieder. Kann es sein, dass Florencio verliebt ist? Einen Moment lang betrachtet sie den jungen Mann so. Ist es im Grunde das? Florencio spielt noch immer. Er gibt ihr Zeit zum Schauen, das jetzt ein Fragen und Horchen ist.

„Sigrid, wie spät ist es? Ich muss gehen. Meine Brüder warten.“ Ich schrecke auf. Was? Jetzt schon?