19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Herbert Henzler hat Generationen von Führungskräften ausgebildet und unzählige Unternehmen beraten. Zwanzig Jahre stand er dem deutschen Büro der weltweit größten Unternehmensberatung McKinsey vor, bevor er Chairman für Europa wurde. Seine Empfehlungen zum Umbau von Firmen waren oft heiß umstritten, aber der Erfolg gab ihm recht. Er gilt als brillanter Netzwerker und wirkte auch in der Politik, etwa als Berater des Wirtschaftsministers und Mitglied mehrerer Regierungskommissionen. In seiner Autobiographie nimmt Herbert Henzler uns mit in die Zirkel der Entscheider und berichtet vom Unterschied zwischen Strategiepapieren und dem Handeln der Menschen. Zugleich spiegeln seine Erinnerungen einen Teil der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

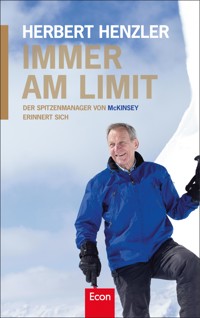

Herbert Henzler

Immer am Limit

Der Spitzenmanager von McKinsey

Meiner Mutter – und meinen Kindern Nicole, Oliver, Eliora, Ilan, Yoran

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie

etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder

Übertragung können zivil- oder strafrechtlich

verfolgt werden.

Econ ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH

ISBN: 978-3-8437-0088-7

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011

Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Prolog

Krieg und Kriegsfolgen – eine schwäbische Kindheit auf dem Dorf

»Für 30 Pfennige die Stunde die gesamte Schinderei!«

Krise Tuberkulose: Mein Zauberberg in Schwäbisch Gmünd

Zur Deutschen Shell mit gelber Krawatte und taubenblauem Sakko

Als Reiseleiter einen Gasthof gerettet und eine Liebe gefunden

Go West! Berkeley, große Statistiker und Protestmärsche gegen Vietnam

Einstieg bei McKinsey: Psychotests, der erste Schiffbruch und eine Weiterentwicklung zum Batteriefachmann

Unternehmensberatung – kein Business, sondern eine Profession

Das 7 S-Modell und andere Beratungsinstrumente

Der Kalender eines Unternehmers – oder der Hang zum Eskapismus

An die Spitze des deutschen Büros – mit mehr Frauen

»Mission Impossible« – der Anfang bei Siemens

Klient Daimler – keine Fußnote in der Geschichte

Expansion ins Land von Pelé und ins globale Davos

»One winged birds cannot fly«

»Wir werden Sie umbringen«: Terror und Trittbrettfahrer

Die Mitbestimmung – ein deutscher Sonderweg

Annäherung an das Energiekombinat »Schwarze Pumpe« und Vorschläge für Kohls Elefantenrunde

Beinbrüche, Eitelkeiten und andere Komplikationen

Skandale um Co op & Co. – und Genosse Schröder

Auf den Chimborazo mit Reinhold Messner – oder wer ist der bessere Manager?

Edmund Stoiber, der etwas andere Politiker

Beratung in Sachen Zukunft

Die Alpine University – und Versuch- ungen, ins Management zu wechseln

Aufstieg mit weniger Einfluss und ein Abschied

Das Leben nach McKinsey: meine Ich-AG

Computerunterricht für die Elf und das Phänomen Franz Beckenbauer

Management zwischen London, Russland und der Finanzkrise

Resümee eines Gipfelstürmers

Dank

Personenregister

Bildnachweis

Bildteil

Prolog

Es hat Momente gegeben, die düster aussahen, Momente voller Selbstzweifel. Ende der siebziger Jahre, als ich die Eumig beriet, zu dieser Zeit das größte privatwirtschaftliche Unternehmen Österreichs, ein Hersteller von Radiogeräten, Filmkameras (Super 8) und Projektoren. Zu einem der beiden Eigentümer, Karl Vockenhuber, hatte ich engen Kontakt, so merkte ich schnell, dass die Firma kontinuierlich den Berg hinunterging. Damals verhandelte ich mit der österreichischen Länderbank und versuchte zu retten, was zu retten war. Aber letztlich war es mir entglitten: Einst hatte die Eumig mit ihren Super-8-Kameras und ihren Projektoren für Leinwände viel Umsatz gemacht. Nach dem Urlaub lud man Freunde und Nachbarn ein, um ihnen die Ferienimpressionen vorzuführen. Darauf baute sich die Geschäftsgrundlage von Eumig auf. Doch dann kamen andere Kameras auf den Markt, einfach zu handhaben und preiswert. Bei Eumig hatten die Kameras über dreißig verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Viel zu kompliziert und zu teuer lautete das Urteil des Marktes. Diesen technischen Wandel schaffte Vockenhuber einfach nicht mehr.

1979 ging Eumig in die Insolvenz, massiv begleitet von Kommentaren in der Presse. Ich hatte schlaflose Nächte. Mein Plan bestand darin, in Wien ein McKinsey-Büro zu eröffnen, aber das ging nun nicht mehr. Jeder assoziierte McKinsey mit dem Untergang von Eumig. Karl Vockenhuber, der in Österreich eine Legende war, rief mich an: »Wollen die einen Schah haben? Wollen die mich aus meinem eigenen Land heraustreiben?« Ich erwiderte: »Herr Vockenhuber, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir machen noch einen letzten Termin mit den Bankern.« Die Banker, die jahrzehntelang vor Vockenhuber ihren Hut gezogen haben, hatten sie doch durch die guten Ergebnisse von Eumig und ihren rund 6500 Mitarbeitern ihren Anteil verdient, sagten nun – sie waren per Du: »Karli, du bist ein Pleitier!« In diesem Moment konnte ich sehen, wie Karl Vockenhuber, von Natur aus klein von Statur, erkennbar um nochmals zwanzig Zentimeter schrumpfte. Nachher sagte er zu mir: »Wie so ein Taugenichts, wie so ein Funktionär mit mir umsprang …« Das war eine Anspielung darauf, dass die Banker über die politische Schiene zu ihren Posten gekommen war, er jedoch sein Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut hatte.

Danach lud Karl Vockenhuber mich in sein wunderschönes Haus ein, außerhalb von Wien gelegen, am Wiener Wald. Als er mich durch die Villa führte, meinte er: »Dr. Henzler, ich kann es nicht mehr genießen. Mein Lebenswerk ist dahin.« Nicht lange danach verstarb er.

Das hatte mich sehr mitgenommen. Das durfte mir nicht mehr geschehen. Alles wollte ich dafür tun. Und wenn ich dafür ans Limit gehen musste.

Krieg und Kriegsfolgen – eine schwäbische Kindheit auf dem Dorf

Der Waschzuber war gemütlich. Immer wenn die Sirenen heulten, zog meine Mutter meinem Bruder Siegfried und mir die Trainingsanzüge an, ging mit uns Kindern in den Keller und legte uns in diesen Zuber. Der ältere Nachbarsbub Erwin, der später ein großer Fußballer wurde, kam beim ersten Sirenengeheul rüber und half mit. Unser Haus hatte den besten Keller weit und breit, so dass zehn oder zwölf Nachbarn bei Luftalarm ebenfalls hier Schutz fanden. Ich mochte es gern, im Dunkeln zu liegen und zu hören, wie sich die Erwachsenen um uns herum leise unterhielten. Nur wenn sie still auf das horchten, was draußen geschah und was ich noch nicht begreifen konnte, weil ich damals erst dreieinhalb Jahre alt war, spürte ich eine seltsame Anspannung.

Wenn wir am nächsten Morgen wieder hinauf ins Freie durften, lagen manchmal Dachpfannen auf der Straße, die von Tieffliegern durch die Luft gewirbelt worden sein mussten. Bomben gingen glücklicherweise nicht auf unser Dorf Neckarhausen nieder. Und somit wich die Anspannung der Erwachsenen schnell wieder dem üblichen geschäftigen Treiben.

Den größten Kriegsschaden erlebte ich an einem Vormittag spät im März des Jahres 1945, und zwar amtlich angekündigt. Der Gemeindebüttel fuhr mit seinem Fahrrad durch die Straßen, und alle dreihundert bis vierhundert Meter blieb er stehen, läutete eine Glocke und rief aus: »Achtung, Achtung, morgen früh um zehn Uhr wird die Neckarbrücke gesprengt!« Man solle die Fenster öffnen, um Glasbruch zu vermeiden, und die Kinder zur Sicherheit im Haus behalten. Als es so weit war, standen wir im Wohnzimmer am Fenster und hörten, wie der »Volkssturm« sein Werk vollbrachte, also jener Verband aller waffenfähigen Männer zwischen sechzehn und sechzig, die ab Oktober 1944 dazu aufgerufen worden waren, den »Heimatboden« zu verteidigen.

Kaum war die Explosion verhallt, da rannte ich hinunter zum Neckar. Es war ein brutaler Anblick: Dort, wo die Brücke gestanden hatte, ragten nur noch Trümmer aus dem Fluss. Der Lieblingsbolzplatz der älteren Kinder, auch einige Wiesen meiner Eltern auf der anderen Seite des Ufers, waren nach dem kurzen Knall unerreichbar geworden. Wenn ich heute die neue Neckarbrücke überquere, kommt mir Henry Kissinger, der ehemalige amerikanische Außenminister, in den Sinn. Er hatte einmal gesagt: »Drei Jahre dauert es, eine Brücke zu bauen, aber nur drei Minuten, sie in die Luft zu jagen.«

Der Krieg brannte sich mit Einzelsequenzen in mein Gedächtnis ein, war ich, im November 1941 geboren, doch noch zu jung, um genau zu begreifen, was in Deutschland vor sich ging. So erinnere ich mich, wie ein Mann in unsere Waschküche gestürmt kam und rief: »Der Feind ist hinter mir her!« Er warf sein Gewehr weg, riss sich die Uniformjacke herunter, betätigte den Pumpenschwengel und hielt Kopf und Oberkörper unter den Wasserschwall. »Nimm noch ein Stück Brot mit«, sagte meine Mutter. Der junge Mann griff dankbar zu, und dann war er auch schon wieder durch die Scheune auf dem Weg nach draußen. Später erklärte mir meine Mutter, dass es ein Soldat gewesen sei, der nicht mehr kämpfen wollte, der die Sinnlosigkeit des Krieges erkannte und dass er damit Recht hätte.

Meine Mutter stammte aus Wendlingen, wo wir die ersten drei Jahre meines Lebens bei ihren Eltern verbrachten. Nachdem britische Flieger dort Industriebetriebe bombardiert und dabei Wohnhäuser zerstört hatten, beschloss meine Mutter Mitte 1944 in das zehn Kilometer entfernte Haus meines Vaters nach Neckarhausen zu ziehen. Nach den Bombardements suchte sie für sich und ihre beiden Jungen Sicherheit.

Die Bilder von Feuer und Zerstörung waren also durchaus auch in meinem Kopf. Doch trotz der vielen Nächte im Luftschutzkeller kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals wirklich Angst gehabt hätte. Die einzige Erklärung, die ich dafür finde, ist meine Mutter. Sie gab mir und meinem Bruder immer das Gefühl, beschützt zu sein. Wie sie das schaffte, weiß ich nicht. Aber es muss sie viel Kraft gekostet haben.

Zwei Brüder hatte sie schon im Krieg verloren, der eine vermisst, der andere gefallen. Sie hatte die Trauergottesdienste miterlebt, in denen das Horst-Wessel-Lied, die Parteihymne der NSDAP (»Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen!«), in Hitler-Grußpose gesungen wurde und in der sie ihrer Mutter den Arm nach unten drückte. Sie selbst hatte mit einem Mann eine Familie gegründet, den sie kaum kannte. Es war eine Kriegstrauung, sie erfolgte innerhalb kürzester Zeit. Mein Vater – Albert Henzler war 1913 zur Welt gekommen und war im Frankreichfeldzug in Chalon-sur-Saône stationiert. Meine Mutter konnte nicht wissen, ob mein Vater unverletzt oder überhaupt wiederkommen würde. Und wie so viele Frauen, die ein ähnliches Schicksal hatten, bekam sie Kinder, meinen Bruder Siegfried und mich. Später fragte ich sie einmal, wie es ihr möglich war, mitten im Krieg Kinder zu gebären. Meine Mutter antwortete darauf: »Wenn der Herrgott Kinder in die Welt setzt, dann sorgt er auch für sie.«

Sie war tatsächlich eine sehr starke Frau – und ist es mit ihren jetzt bald fünfundneunzig Jahren immer noch. Sie war das Zentrum der Familie, tief im christlichen Glauben verankert, wodurch sie meinem Bruder und mir diesen festen Halt gegeben konnte, der unser ganzes Leben prägen sollte.

Trotz vieler Sorgen erlebte ich meine Mutter mit ihren blonden, hochgesteckten Haaren und ihrer etwas rundlichen Figur immer fröhlich, immer an andere denkend. Als der Krieg vorbei war und die ersten Ernten eingeholt wurden, lud sie zusammen mit meinem Vater die Garben vom Feld auf einen Wagen. Dabei blieben immer einige abgebrochene Ähren auf dem Acker liegen. Diese wurden dann von den sogenannten Ährenlesern eingesammelt, die hinter dem Erntewagen hergingen und das Gefundene in große Schürzen legten. Meist waren die Ährenleser Flüchtlinge, und ich kann mich noch daran erinnern, dass es oft mehr von ihnen gab als Ähren. Als sie sich einmal sehr nah an den Wagen heranwagten, in der Hoffnung, es könnte doch noch etwas mehr herunterfallen, sagte mein Vater mit einer demonstrativen Geste: »Schaut, dass ihr weiter nach hinten kommt, nehmt das, was übrig bleibt.« Meine Mutter meinte beschwichtigend: »Lass sie doch, sie haben ohnehin so wenig.« Diese Szene hat sich bis heute eingeprägt, für mich Sinnbild ihres praktizierten christlichen Glaubens.

Meine Mutter nahm ohne Widerworte Familienmitglieder in ihrem Bauernhaus auf, etwa Ruth, die Tochter des gefallenen Bruders Gottfried oder ihre Schwiegermutter, die sie pflegte, bis sie starb, ebenso zwei Flüchtlingsfamilien. Diese waren uns 1945 durch die Gemeinde per Einweisungsbefehl zugewiesen worden. Meinem Vater hatte die Unterbringung der vier Personen überhaupt nicht gepasst, waren das doch für ihn »Fremde«. Und als diese auch noch erzählten, wie schön es in ihrer alten Heimat gewesen wäre, meinte er: »Dann sollen die da wieder hingehen, wo sie herkommen« – nicht beachtend, dass das nicht mehr möglich war.

Meine Mutter begriff sofort, dass diese Menschen auf ihre Weise versuchten, den Verlust ihres Zuhauses zu verarbeiten. Um es ihnen leichter zu machen, holte sie die beiden Ehepaare immer wieder zu den Mahlzeiten an unseren Küchentisch. »Wo vier Menschen Platz haben, haben auch acht Platz«, sagte sie.

Später, als Siegfried und ich längst nicht mehr zu Hause lebten, war sie die Einzige in dem Dorf, die eine türkische Familie im oberen Stock des Bauernhauses zur Untermiete wohnen ließ. Nach einer Weile zog die Familie in eine größere Wohnung etwas weiter entfernt. Aber da beide Elternteile arbeiteten, blieb das Mädchen, das auf den für mich ungewöhnlichen Namen Schale hörte, unter der Woche bei meiner Mutter. Da Schale anfangs nicht so gut in der Schule war – ihre Eltern konnten nicht genügend Deutsch, um ihr bei den Hausaufgaben zu helfen –, setzte sich meine Mutter mir ihr hin. Zusammen gingen sie die Aufgaben durch, und meine Mutter achtete darauf, dass Schale in der Schule weiterkam. Sie blieb dann bei uns, bis sie die Volksschule geschafft hatte. Noch heute telefoniert sie häufig mit meiner Mutter, ihrer »Tante«- Schale ist in Istanbul verheiratet und hat drei Kinder.

Die christliche Nächstenliebe meiner Mutter versuchte ich auch in meinem Führungsverständnis bei McKinsey umzusetzen, soweit es möglich war, wollte ich die Büros mit Herz leiten. Und oft habe ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Einmal gab es bei McKinsey großen Zoff, weil ein Berater massiv gegen unsere Regeln verstoßen hatte. Ich hätte den betreffenden Mitarbeiter sofort entlassen müssen. Doch ich wusste, dass er gerade privat in den größten Problemen steckte, eine Scheidung zu verkraften hatte, die Trennung von seinen Kindern. Also führte ich mit drei anderen Beratern, die mir den Regelverstoß gesteckt hatten, Einzelgespräche: »Was ist in euren Augen der richtige Schritt? Soll ich Hans« – das ist jetzt ein erfundener Name – »nun kippen oder gebe ich ihm eine gelbe Karte?« Am Ende der Unterredungen hatte ich bei allen dreien das Gefühl, dass eine weitere Chance vertretbar war. Dem Betreffenden sagte ich: »Deine Karte ist dunkelgelb. Wenn noch einmal so etwas passiert, fliegst du raus.« Er hat es mir mit hoher Loyalität gedankt, meinte Jahre später: »Hättest du mich rausgeschmissen, ich wäre vollkommen abgesoffen.«

Zum Ende meiner aktiven Zeit bei McKinsey hatte ich rund 1400 Menschen zu führen, und es gibt bei so vielen immer Dinge, die sich im Graubereich befinden. Mietwagen, die am Montagmorgen gebraucht wurden, holte man schon am Freitagabend ab, um damit übers Wochenende mit der Freundin eine Spritztour zu unternehmen, Telefone im Büro wurden für Privatgespräche benutzt. Wenn mich der Controller darauf hinwies, sagte ich ihm: »Weißt du, es ist nicht mein Job, diese Mitarbeiter jetzt anzurufen und sie darauf hinzuweisen. Du kannst ihnen gelbe oder dunkelgelbe Karten austeilen. Nur wenn es eine rote ist, dann musst du zu mir kommen.«

Bei einer so großen Zahl von Beratern hätte ich viel zu tun gehabt, ihnen all ihre Verfehlungen in diesem Graubereich vorzuhalten. Niemals hätte man sie dann führen können.

Eine Lieblingsaussage von mir war: »Wenn ihr bei McKinsey seid, egal ob als Sekretärin oder als Partner in der Beratung, sieht man euch mit anderen Augen an. Schreibt unter Glückwunsch- oder Weihnachtskarten nicht einfach ›Gruß und Kuss, dein Julius‹. Von euch wird etwas anderes erwartet. Ich gehe davon aus, dass ihr eine innere Haltung habt, die dem entspricht, was wir von den Klienten verlangen. Wenn ihr Geschenke macht, dann denkt ein bisschen darüber nach, wer diese Person ist, der ihr etwas schenken wollt. Und denkt auch darüber nach, wie ihr euch anzieht.« Diese Sätze habe ich gepredigt und gepredigt.

Doch zurück in die Nachkriegszeit und zu meinem Vater. Er unterschied sich von den vielen anderen Henzlers im Raum Nürtingen, indem man ihn »Flieger-Henzler« nannte, denn er war bei der Luftwaffe. Als Junge dachte ich, wer bei der Luftwaffe sei, der müsse ein Pilot sein. Als mein Vater bei Kriegsende heimkehrte, stellte sich heraus, dass er nur beim Bodenpersonal gedient hatte, und das war eine große Enttäuschung für mich.

Überhaupt begann nach seiner Rückkehr eine schwierige Zeit. Ich erinnere mich noch genau daran, was ich empfand, als er in unserem Haus auftauchte. Es war ein warmer Junitag 1945. Siegfried und ich saßen mit unserer Mutter in der Küche beim Essen, es gab Kartoffelschnitz und Spätzle in der Brühe, als Gaisburger Marsch bekannt. Er trat durch die hintere Küchentür in den Raum, schmal, fast hager, dunkelhaarig, in einer stark abgeschabten und verlausten Uniform. Seinem Gesicht war anzusehen, dass er krank war. Er litt unter einer Rippenfellentzündung, wie ein Arzt später diagnostizierte.

Die nächsten Wochen verbrachte er im Bett, unter der Obhut meiner Mutter, bis er dann langsam anfing, sich wieder um die Äcker und Wiesen zu kümmern und die Hypotheken, mit denen unser Haus belastet war, abzustottern – noch in Reichsmark. Er war nicht gern in den Krieg gegangen, erfuhr ich von ihm, er sei sinnlos gewesen.

Für mich war die Rückkehr meines Vaters ein einschneidendes Erlebnis. Plötzlich war ein Mann im Haus, der für mich ein Fremder war und der meine Mutter beanspruchte. Ich war sehr stark auf sie fixiert, und immer wenn ein Gewitter aufzog oder der Neckar Hochwasser führte, durfte ich zu meiner Mutter ins Bett kriechen. Doch seitdem mein Vater da war, hatte ich dazu keine Chance mehr: Das Ehebett war besetzt!

Mit dem Verstand konnte ich es nicht erfassen, aber spüren, dass dieser Mann, zu dem ich Vater sagen sollte, vom Krieg schwer gezeichnet war. Wenn er mit seiner Mütze auf den dunklen Haaren von der Feldarbeit zurückkam, setzte er sich an den Kopf des Küchentisches. Er sprach nie viel, aß das, was ihm meine Mutter hinstellte, danach stand er sofort wieder auf und ging nach draußen. Nur sehr selten nahm er uns Kinder auf den Schoß, er spielte nie mit uns. Nach den aufreibenden Kriegsjahren war es ihm nicht möglich, uns seine Zuneigung zu zeigen.

Mein Vater war nicht verwundet worden, aber seine Gesundheit war doch ruiniert. Mal war erneut das Rippenfell entzündet, mal die Lunge – er war immer wieder krank. Und ich vermute, dass auch seine Seele in den Jahren, die er als Soldat für Hitler dienen musste, gelitten hatte. Als viele seiner Altersgenossen in die NSDAP eintraten, war er ihnen nicht gefolgt. Das hatte nichts mit Widerstand zu tun, er war ein durch und durch unpolitischer Mensch – aber auch sehr sensibel. Im Krieg ging es ihm einzig darum: nur nicht auffallen! Vielleicht war es meinem Vater deshalb nicht möglich gewesen, je wieder richtig Fuß zu fassen. Vielleicht wollte er es gar nicht. Als Erwachsener hatte ich manchmal diesen Eindruck.

Dabei hörte ich im Dorf oft, er sei in der Schule »zerscht gsessa«, der Beste gewesen. Er hatte seinen Vater mit zwei Jahren verloren, der war 1915 im Alter von sechsunddreißig Jahren an Tuberkulose gestorben. Als meine Großmutter Sophie einen anderen Bauern aus dem Dorf heiratete, der fünf Kinder mit in die Ehe brachte, kam es, dass mein Vater Albert zusammen mit seiner Schwester Maria am »Katzentisch« zu sitzen hatte. Es müssen grauenvolle Zeiten für meinen Vater gewesen sein – teilweise zog er zu Verwandten ins Dorf, weil er es mit den älteren Stiefgeschwistern nicht aushielt. Er durfte keine Lehre machen, das »Bauernsein« sollte ausreichen, und im Alter von vierzehn Jahren arbeitete er deshalb als Mahlknecht in der Mühle, später als Angelernter bei den »Hellern« – die Heller-Werke in Nürtingen waren Hersteller von Werkzeugmaschinen. Schon mit dreiundzwanzig Jahren hatte er ein eigenes Haus gebaut und, was in dieser Zeit sehr selten war, Verwandte und Nachbarn dafür als Bürgen gewinnen können. Und er hatte eine Frau aus Wendlingen gefunden – meine Mutter.

In den Jahren nach dem Krieg versuchte mein Vater seine Familie einigermaßen durchzubringen, indem er die kleine Landwirtschaft betrieb, die er geerbt hatte, und indem er eine Maurerlehre machte. Doch die Arbeit auf dem Bau war seiner Gesundheit nicht zuträglich, so dass er als Mechaniker im nahen Industriebetrieb Metabo arbeitete, der Schlagbohrmaschinen und andere Werkzeuge produzierte. Wenn ich mich an ihn erinnere, dann sehe ich einen allzeit müden, einen todmüden Mann vor mir. Schon damals ahnte ich, dass Erfolg anders aussah. Später habe ich mir oft gesagt: Nicht auffallen, das wird niemals deine Devise. Nur schuften und keinen Erfolg haben, was ist das für ein Leben?

Siegfried dachte ähnlich. Das »Brüderle« war zwei Jahre und einen Tag nach mir auf die Welt gekommen. Wir beide hassten die Landwirtschaft, und statt im Stall bzw. in der Scheune zu arbeiten, ärgerten wir lieber das Flüchtlingsehepaar, das über uns wohnte, oder spielten unten am Neckar Fußball. Ebenso wenig mochten wir, wenn wir bei irgendwelchen Verwandten mal einen Mäher, mal einen Häcksler oder auch nur den großen Leiterwagen ausleihen mussten. Oft saßen die gerade in der Küche beim Essen, wenn einer von uns dorthin geschickt wurde und den Spruch: »Mei Vaddr schickt me ond lässt froga …« aufsagen musste. Peinlich. Besonders dann, wenn der Bauer fragte: »Warom?« Oder wir aufgefordert wurden, das Sprüchlein ein zweites Mal aufzusagen. Vielleicht haben wir uns damals geschworen, dass wir als Erwachsene nie etwas ausleihen würden. Jedenfalls taten wir dies tatsächlich nicht.

Abends lagen wir in unseren Betten im kalten Zimmer neben der Küche, und da wir die Schulklasse des jeweils anderen kannten, machten wir Ratespiele mit den Vor- und Zunamen der Klassenkameraden, wo sie saßen, wer wen sympathisch fand und wer nicht. Und wir waren uns unter unseren warmen Decken einig, dass wir auf jeden Fall anders leben wollten als unsere Eltern.

»Für 30 Pfennige die Stunde die gesamte Schinderei!«

Es hatte immer wieder Gerüchte gegeben, dass das »Geld verrecke«, und jetzt war es so weit. Meine Mutter und mein Vater wurden im Juni 1948 aufs Rathaus gebeten – und jedes Elternteil bekam 40 Deutsche Mark ausgehändigt. Ich weiß noch, wie beide das neue Geld lange betasteten und erst gar nicht in Umlauf bringen wollten. Doch sparen konnte man das neue Geld auch nicht, denn man musste jetzt damit all jene Sachen kaufen, die es in der Landwirtschaft nicht gab: Zucker, Kaffee beziehungsweise Linde’s Muckefuck, Margarine (Sanella) und Gries. Mein Vater hatte in weiser Voraussicht bei einem Nürtinger Wirt Most eingelagert und konnte diesen jetzt veräußern – gegen veritable D-Mark-Münzen. Und wenn wir Äpfel in der Raiffeisenzentrale ablieferten, dann gab es gutes Geld. Trotzdem erinnere ich mich, wie die schwäbischen Bauern damals unter den Lastenausgleichsabgaben stöhnten.

Unser Bauernhaus stand einen Steinwurf weit vom Neckar entfernt, am Ende der Harzstraße. Der Garten mit den Obstbäumen und den Beeten reichte zum Fluss hinunter, bis in den fünfziger Jahren eine Umgehungsstraße gebaut wurde und uns vom Neckarufer abschnitt. Der Mittelpunkt des Hauses und des Lebens insgesamt war die Küche. Hier hielten wir uns abends auf, hier war es warm, hier wurde gegessen. Dann gab es noch eine »gute Stube« für gelegentliche Sonntagsbesuche und die Weihnachtstage. Auf dem Dachboden darüber befand sich eine Wohnung, in der erst die Flüchtlinge, dann meine Großmutter Sophie, später Schale mit ihren Eltern lebte. Im rechten Teil des Hauses befanden sich die Scheune sowie die Heu- und Strohsparren, die im Sommer unter größten Mühen dort hinaufgebracht werden mussten.

Zu ebener Erde war der Viehstall untergebracht. Wir hatten vier Kühe, vier Geißen, zwei Schweine, eine Hühnerschar und ein Dutzend Gänse. Sie versorgten uns mit Fleisch, Milch, Eiern, Daunen und mit weiterem Bargeld, das wir mit dem Überschuss erzielten. Unser Gemüsegarten lieferte Radieschen, Salat, Gurken, Erbsen, Bohnen und vieles mehr, von den Obstbäumen ernteten wir Kirschen, Äpfel, Birnen. Und dann gab es die Äcker, beiderseits des Neckars in der Gemarkung verstreut, zusammen nicht mehr als zwei Hektar. Mein Vater baute Getreide, Kartoffel und Rüben hauptsächlich für die Eigenversorgung an, aber auch als Futter für unser Vieh und ebenfalls zum Verkauf in der örtlichen Raiffeisenstelle.

Als Selbstversorger litten wir nie Not. Wer in der Landwirtschaft tätig war, hatte zwar selten Bargeld, aber immer genug zu essen. Die Schlachtfeste waren fröhliche Ereignisse, das selbst gebackene Brot schmeckte köstlich, und ich sehe noch heute den Maultaschenteig vor mir, wie er auf unseren Betten zum Rollen ausgelegt wurde. In meiner Kindheit kam die Milch noch nicht aus der Tüte, die Bohnen nicht aus der Dose, das Ei nicht aus der Fabrik. Wir hatten einen unmittelbaren Bezug zu dem, was auf den Tisch kam. Denn alles stammte aus unserem Stall, aus unserem Garten, von unserem Feld.

Aber der Preis war hoch. Meine Eltern und meine Großmutter Sophie Bauknecht, waren unablässig auf den Beinen. Und wir Kinder? Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gab es damals noch nicht, und vermutlich könnte man auch heute schwäbischen Kleinbauern mit so etwas nicht kommen. Irgendeine Tätigkeit fand sich immer, mit der sich ein Kind nützlich machen konnte.

Manchmal halfen auch Nachbarsjungen mit. Einer von ihnen war jener Erwin Waldner, der Siegfried und mich bei Fliegeralarm oft in den Keller gebracht hatte. Erwin war für uns jüngere Kinder schon damals ein Vorbild, und später wurde er ein großes Idol – als Stürmer beim VfB Stuttgart und dreizehnfacher Nationalspieler. 2008 sorgte ich dafür, dass die Sportanlage in Neckarhausen nach dem großen Sohn unseres Dorfes benannt wurde.

Gut zwei Monate nach der Währungsreform, Anfang September, hieß es für mich: »Die Schule hat begonnen.« An diesem Morgen legte mir meine Mutter das Schulgewand hin: ein Leible, eigentlich ein kleines Stoffkorsett, das bis zum Bauchnabel ging und dem die Strapser für die unsäglich langen Wollstrümpfe befestigt waren – und das, obwohl es draußen noch recht warm war. Dazu eine dunkelblaue Bleyle-Hose und einen Pullover. Leible und Strapser trug ich nicht gern, aber gegen die Anordnung meiner Mutter gab es keinen Widerspruch. In der Schule sah ich dann, dass die anderen Jungen ähnlich gekleidet waren und sich genau wie ich über die holzwollartigen Strümpfe ärgerten, die ständig piekten. Schultüten gab es keine, und auch sonst war das ganze Prozedere recht einfach. Zur Feier des Tages gab es lediglich in der Kirche, die auf der anderen Straßenseite lag, einen Gottesdienst.

Wir waren aber auch erst der dritte Jahrgang, der nach dem Krieg eingeschult wurde, insgesamt einundfünfzig Kinder des Neckarhausener »Stalingrad-Jahrgangs«. Wir hießen deshalb so, weil 1941 Deutschland den Krieg gegen die Sowjetunion begonnen hatte und in keinem anderen Hitler-Jahr mehr Kinder geboren wurden. Die Propaganda »Der Führer braucht Soldaten« hatte Früchte getragen.

Als Kind, das von einem Bauerndorf stammte, gehörte ich zu den Begüterten, jedenfalls im Vergleich zu den etwa 20 Prozent Flüchtlingskindern, die in »Neurussland«, einem Siedlungsgebiet von Neckarhausen, angesiedelt worden waren. Weitere 20 Prozent der Kinder, die den Vater im Krieg verloren hatten, lebten ebenfalls in schwierigen Verhältnissen. Aber wir alle fühlten uns als Gleiche unter Gleichen.

Die Volksschule in der Nürtinger Straße war ein altes Gebäude, in dem die Dielen knarzten, in dem es eng und streng zuging. Unser Lehrer Herr Keuerleber (»Fünf Minute vor der Zeit, das ist rechte Pünktlichkeit«) verlangte, dass wir kurz vor acht in unseren Bänken saßen und auf den Unterrichtsbeginn warteten. Wenn es dann Punkt acht war, veranstaltete er erst einmal einen »Fingerappell«. Er kontrollierte alle 102 Kinderhände, und wenn er etwas Schwarzes unter den Nägeln fand, erteilte er einen Tadel, der damit begann: »Warscht bei der Beerdigung?« Meist endete er damit, dass man zusätzlich übers Wochenende die Tafel waschen oder die Griffel spitzen musste.

Ständig lernten wir etwas auswendig. Das fiel mir leicht und machte mir Spaß. Manche Verse habe ich heute noch im Gedächtnis. Als mein Kindergartenfreund Siegfried Henzler – er hieß genauso wie mein Bruder – vor dem versammelten Dorf den »Kleinen Nimmersatt« von Heinrich Seidel vortrug, ohne hängen zu bleiben, war er Kult, denn dieses Gedicht war besonders lang. Herr Keuerleber war es auch, der mir meinen ersten Spitznamen verpasste. Im Religionsunterricht bei Pfarrer Ludwig war es um Jesus und seine Jünger gegangen, und der Pfarrer fragte, wie man die Jünger denn noch bezeichnen könnte. Ich sagte: »Das waren seine Kumpels!« Fortan nannte mich mein Lehrer, als er von dieser Antwort hörte, »Kumpel«, und das blieb für viele Jahre an mir haften.

Mittags versorgten uns amerikanische Besatzungssoldaten mit der Schulspeisung. Peanutbutter, Schokolade und Kakao nahmen wir gern an, aber den Mais mochten wir nicht: »Jetzt müssen wir schon das essen, was die Kühe fressen!«, sagte man in Neckarhausen zu dieser Essgewohnheit der Amerikaner.

Auch wenn ich nun zur Schule ging, so hieß das noch lange nicht, dass ich meinen Eltern nicht mehr behilflich sein musste. Immerhin war ich nicht mehr der »Junge für alles«, sondern durfte eine herausgehobene Position bekleiden. Ich erinnere mich gut, wie stolz ich war, als ich mit zehn Jahren zum »Fuhrmann« befördert wurde: Meine Aufgabe war es, den Kühen das Geschirr anzulegen, sie vor den Wagen zu spannen und das Fuhrwerk dann durch das Dorf hinaus auf das Feld zu bringen. Es war ein mächtiges Gefühl, mit der Peitsche in der Hand neben den Zugtieren herzugehen und sie zu kommandieren, auch wenn sie meistens von allein wussten, was sie zu tun hatten. Dennoch: Es war eine prägende Erfahrung, Verantwortung zu tragen. Aber eines Tages versetzte mir eine Kuh einen derart heftigen Stoß mit dem Horn, dass ich am Bauch verletzt wurde und mich fortan weigerte, das Fuhrwerk zu führen.

Unsere vier Kühe zogen nicht nur Wagen und Pflug, sondern gaben natürlich auch Milch. Heute bringt eine Milchkuh dreißig Liter pro Tag, bei uns waren zwei Liter oder etwas mehr normal. Morgens und abends trug man die frisch gemolkene Milch zum Milchhäusle im Zentrum des Dorfes und entleerte die Kannen in einen Tank.

Der Gang dorthin war ein begehrter Job. Mein Bruder und ich rissen uns darum, weil zur gleichen Zeit auch die anderen Bauernbuben am Häusle auftauchten, um Milch abzuliefern. Es war der zentrale Treffpunkt für uns Dorfjungen. Dort saßen wir auf den entleerten Milchkannen und tauschten Informationen aus. Wir klatschten und tratschten, hechelten die Schule durch oder hielten Kriegsrat, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gab.

Die Milchmenge wurde beim Hineinschütten automatisch erfasst und quittiert. Auf unseren Milchzetteln waren selten mehr als viereinhalb Liter pro Lieferung verzeichnet, die am Monatsende abgerechnet wurden. Zwei unserer Kühe wurden hauptsächlich als Arbeitskühe eingesetzt. Mit etwa zehn Jahren begann ich mich dafür zu interessieren, was uns das Milchgeschäft eigentlich einbrachte. Von meinen Eltern hörte ich, dass sie für jeden Liter Milch 28 Pfennige bekamen. Wie konnte es dann sein, dass der Liter Milch beim Kolonialwarenhändler Häberle in der Brückenstraße 55 Pfennige kostete?

Wir melkten, wir fütterten, wir misteten aus. Wir konnten niemals ausschlafen, und wenn wir am Sonntag die Verwandtschaft in Wendlingen besuchten, durften wir den Zug zurück auf keinen Fall verpassen, weil nicht gemolkene Kühe eine Katastrophe sind. Diese paar Liter Milch bestimmten den Rhythmus unserer ganzen Existenz, und dabei erhielten wir gerade mal die Hälfte vom Preis im Laden? Wer waren jene, die die andere Hälfte kassierten, und was taten die dafür? Damals betätigte ich mich erstmals in meinem Leben als Unternehmensberater, in dem ich dem elterlichen Kleinbetrieb vorschlug, die Milch künftig direkt an die Flüchtlinge im Ort zu vermarkten, um den vollen Endverbraucherpreis selbst einnehmen zu können. Aber das Konzept kam nicht zum Zuge, weil die Hygienevorschriften den Direktverkauf vom Stall aus leider nicht zuließen.

Das Thema ließ mich aber nicht los. Ein paar Monate später nahm ich einen neuen Anlauf, um die ökonomische Lage unseres landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebs zu durchleuchten. Ich schrieb genau auf, was meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter an Arbeitsstunden leisteten. Auf der anderen Seite notierte ich, was an Einnahmen hereinkam, wenn Äpfel, Weizen, Eier, Kirschen oder Most verkauft wurden, wenn die Milchabrechnung kam oder wenn Großmutter Sophie einmal wieder auf dem Nürtinger Wochenmarkt stand, um Kartoffeln und Stangenbohnen anzubieten. Sie nahm dazu ihre altertümliche Handwaage mit, nahm sehr wenig ein, was wohl auch daran lag, dass sie die Reste ihrer Waren an Flüchtlinge verschenkte.

Nach einiger Zeit der Erfassung – ich hatte mir dieses Mal ein größeres Projekt vorgenommen – setzte ich mich hin und rechnete auf einem Blatt Papier aus, was sich ergeben würde, wenn man Aufwand und Ertrag in Beziehung setzte. Das Ergebnis, sozusagen meine erste Studie, präsentierte ich meinem Vater: »Ihr verdient 30 Pfennige die Stunde! Für 30 Pfennige diese ganze Schinderei! Sie bringt nichts!« Meine Erkenntnisse fielen allerdings nicht auf fruchtbaren Boden. Im Gegenteil, es gab einen großen Krach. Was ich erworben habe, das habe ich von meinen Vätern, das muss ich behalten!«, schleuderte mir mein Vater entgegen. In Goethes Faust heißt es: »Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.« Aber mein Vater spielte wohl nicht auf dieses Zitat an, es kam aus seinem tiefsten Inneren. Und mir war klar, was sein Ausbruch bedeutete: Man kann nicht einfach weggeben, was man geerbt habt, man muss die Äcker und Wiesen bestellen, die einem die Vorfahren hinterlassen haben.

Mein Vater verstand es als Geringschätzung, was sein naseweiser Sohn ihm über die Wirtschaftlichkeit des Henzlerschen Kleinbauernbetriebs vorrechnete. Dabei wollte ich doch nur sagen: »Es ist ökonomisch sinnlos!«

Dass es in diesem Leben einen Sinn anderer Art gab, habe ich erst viel später erkannt: Dass es, zum Beispiel, eine große Befriedigung darstellen kann, Brot zu essen, das man selbst hergestellt hat, vom Pflügen des Feldes über das Säen des Korns bis zur Ernte und dem nächtlichen Dreschen.

Als Junge wusste ich nur eines: Diese gnadenlose »Schafferei« in der Landwirtschaft war das Letzte, was ich in meinem Leben würde machen wollen. Es gab einfach nichts, was diese Existenzform irgendwie reizvoll erschienen ließ. Im Gegenteil, als ich in Nürtingen zur Schule ging, erfuhr ich auch noch den Dünkel der Städter gegenüber uns Dörflern: Wenn ich sagte, im Heidenhau – so hieß ein Teil des Feldes, »häbe mir« einen Acker, lachten sie mich aus und riefen mich und die anderen Dorfjungen »Häberle« – damals eine Witzfigur. Wenn einer »häbe« sagte, war er eben ein »Häberle«. Auch »dummer Bauer« rief man mir nach, und das war noch eines der harmloseren Schimpfworte, um mich als minderwertig abzustempeln. Immerzu arbeiten, kaum etwas dafür bekommen und dann auch noch schlecht angesehen sein – nein, nicht mit mir.

Und als ich älter wurde und mich begann für Mädchen zu interessieren, hatte ich, der Junge aus einem Bauerndorf, zugegebenermaßen auch bei den Nürtinger Mädchen einige Schwierigkeiten. Obwohl meine Klassenkameradinnen meist sehr zugänglich und offen waren, galt dies nicht für einige standesbewusste Töchter der Heller-Direktoren. So wurde ich von der Mutter einer solchen Familie einmal gefragt, ob ich der Henzler von der Druckerei Henzler am Marktplatz sei. Als ich dies verneinte und erklärte, dass ich aus Neckarhausen käme und nur in Nürtingen zur Schule gehe, dass wir eine Landwirtschaft hätten und mein Vater bei Metabo »schaffe«, da konnte ich es vergessen, mit der Tochter des Hauses auszugehen. Und so etwas sprach sich im kleinen Nürtingen natürlich auch schnell herum.

Krise Tuberkulose: Mein Zauberberg in Schwäbisch Gmünd

Ein Brief lag zwischen unserer Post, er sollte einen großen Einfluss auf mein weiteres Leben haben. Es war der Sommer 1949, als er eintraf, und in ihm stand, dass ich ins Gesundheitsamt Nürtingen zur Röntgenreihenuntersuchung komme solle. Die Aufforderung diente der Tuberkulose-Früherkennung – und sie erwies sich bei mir leider als berechtigt: Der Amtsarzt entdeckte auf dem Röntgenbild die gefürchteten Flecken in meinem Lungengewebe. Er besprach den Fall mit meiner Mutter, und dann lief die Prozedur ab, die im Kampf gegen Tuberkulose Standard war. Das hieß vor allem Isolation und so bald wie möglich ein Aufenthalt im Sanatorium.

Ich machte mir keine Sorgen, denn alle sprachen von ein paar Wochen der Erholung, die mir bevorstünden. Von einer lebensgefährlichen Krankheit war nie die Rede. Eine Art Kur würde es sein, wurde mir vermittelt, und das konnte ja wirklich nicht schaden. So redete auch meine Mutter. Wenn sie geweint, wenn sie gesagt hätte: »Mein liebes Kind, du hast TBC, Schwindsucht, und man weiß nie, ob diese böse Krankheit je geheilt wird!«, ich hätte anders reagiert. Aber sie tat so, als sei alles in Ordnung. So kam ich gar nicht auf die Idee, Angst zu haben. Nur dass Siegfried Hals über Kopf zu meiner Großmutter nach Wendlingen ausquartiert wurde, das passte für mich nicht in dieses Bild.

Schwäbisch Gmünd liegt gut fünfzig Kilometer nordwestlich von Neckarhausen im ostwürttembergischen Remstal. Auf dem Dach des »Sonnenhofes« war noch das Rote Kreuz angebracht, das vor Luftangriffen schützen sollte. Im Zweiten Weltkrieg war das Gebäude als Lazarett genutzt worden, jetzt diente es als Heim für etwa hundert Kinder, die hier unter Quarantäne ihre Tuberkulose auskurieren sollten. Allerdings gab es damals noch keine Medikamente, so dass sich die Heilungsanstrengungen im Wesentlichen auf die sogenannte Liegekur konzentrierten.

Tag für Tag gab es den gleichen, monotonen Ablauf. Wecken, Morgentoilette, Frühstück im Speisesaal. Danach hinüber in die Liegehalle, um dort auf den Feldbetten zu ruhen, und zwar bis zum Mittagessen. Das nahmen wir im Speisesaal ein, anschließend ging es zurück in die Liegehalle, zurück auf das Feldbett. Wieder langes Ruhen. Zum Abendessen durften wir uns erneut erheben und in den Speisesaal gehen. Danach Bettruhe. Es gab keinerlei Unterhaltung, kein Unterricht für uns Kinder, die wir schon zu Schule gingen, Bewegung war verboten. Die meiste Zeit mussten wir einfach still liegen, und das war schrecklich langweilig. Heute hätten Kinder in einer solchen Heilstätte mindestens ihren iPod dabei. Ich hatte nur das Blatt der kirchlichen Jungschar, das meine Mutter mir immer mal wieder zuschickte, und alle sechs Wochen kam sie selbst, um mich im »Sonnenhof« zu besuchen.

Nach sieben Monaten wurde ich entlassen und durfte heim, vor allem aber endlich wieder in die Schule. Aber bald stellten die Ärzte bei einer Nachuntersuchung fest, dass die Tuberkulose nicht völlig verschwunden war. Ich musste wieder in ein Krankenhaus, diesmal ging es nach Klein-Ingersheim, drei Bahnstunden von zu Hause entfernt. Man sprach erneut von einem Aufenthalt von einigen Wochen, aber daraus wurden dann ein weiteres Mal Monate, dieses Mal drei.

In beiden Lungenheilstätten erlebte ich, dass neu angekommene Kinder zunächst sehr litten. Die meisten hatten Angst und Heimweh. Unentwegt flossen die Tränen, und die Jungen und Mädchen beruhigten sich erst ein wenig nach ein oder zwei Tagen. Mir ging es von Anfang an besser. »Du bist doch neu hier, wieso weinst du überhaupt nicht?«, fragte mich eine Krankenschwester.

Damals konnte ich das nicht erklären, aber heute nehme ich an, dass es mit meinen Eltern zusammenhing. Meine Mutter hatte mir vermittelt, für Angst in der ungewohnten Umgebung gebe es keinen Grund, alles sei gar nicht schlimm. Auch mein Vater trug dazu bei, dass ich es in der Fremde gut aushielt, aber es geschah unfreiwillig und auf unerfreuliche Art: Er hatte mich jeweils mit der Bahn zu den Heilstätten gebracht. Doch statt auch für mich eine Fahrkarte zu lösen, versteckte er mich hinter einer Zeitung, wenn der Schaffner kam. Dieses Verhalten ärgerte mich nicht nur, es kränkte mich auch sehr. Als er mich im Sanatorium ablieferte, war ich geradezu froh.

Durch die Aufenthalte in Schwäbisch Gmünd und Klein-Ingersheim hatte ich in der Schule nahezu ein Jahr verloren. Was macht man mit einem Jungen, der so viel Unterricht versäumt hat? Kann der wieder den Anschluss an seine Kameraden finden? Es wurde ernsthaft diskutiert, mich eine Klasse zurückzustufen. Aber dann sorgte Lehrer Keuerleber dafür, dass ich eine Chance bekam: »Probieren wir halt mal, ob er es packt!« Ich durfte zurück in meine alte Klasse, nach vier oder fünf Wochen hatte ich vieles aufgeholt, so dass endgültig entschieden wurde: »Der Junge schafft es.«

In dieser Hinsicht schien ich die Krankheitsfolgen mit Bravour zu bewältigen, und das tat mir gut. Etwas anderes dagegen machte mir schwer zu schaffen: Die Klasse zog – Hand in Hand und in Formation – vom Schulgebäude die Straße hinunter über den Neckar zum Sportplatz. Dort sagte der Lehrer zu mir: »Setz dich unter den Kastanienbaum.« Während die anderen liefen, sprangen, warfen oder mit dem Ball spielten, musste ich im Schatten bleiben und durfte zuschauen. Ich wollte nicht nur Gedichte aufsagen können, sondern auch im Sport gut sein und den anderen imponieren. Aber es hieß immer: »Du darfst nicht an die Sonne, du darfst nicht schwitzen, du darfst dich nicht anstrengen!« Ich fühlte mich ausgegrenzt, und zugleich dämmerte mir, dass Tuberkulose wohl doch ernster war, als ich gedacht hatte.

Es ist erst wenige Jahre her, da las ich wieder einmal Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Ich habe sogar mit Axel Heitmann, dem Chef des Chemieunternehmens Lanxess, den Originalschauplatz in Davos kennengelernt. Während wir zu Mittag aßen, sprachen wir über Parallelen und Unterschiede zwischen dem, was ich und was die literarische Figur Hans Castorp auf dem »«Berghof« erlebt hatte. Der Hamburger Kaufmannssohn hatte immerhin eine anregende Zeit, etwa indem er mit dem Literaten Lodovico Settembrini philosophische Fragen diskutierte und die Russin Madame Chauchat begehrte. In beiderlei Hinsicht konnte davon bei mir nicht die Rede sein. Für mich war es – wie gesagt – ein Hort der Langeweile. Und doch war die Krankheit, auch wenn es paradox klingen mag, ein Glücksfall für mich. Denn sie stellte die Weichen meines Lebens neu. Es war die Folge der Krankheit, dass ich nicht auf dem eingefahrenen Gleis blieb, das damals für einen schwäbischen Kleinbauernsohn der übliche Weg war.

Mit der Sprache fing es an. Als ich aus dem Sanatorium zurückkehrte und meinen Schulkameraden davon erzählte, da fragten die: »Wie schwätzt denn du?« In meiner Heimat konnte man damals am Dialekt hören, aus welchem Tal oder von welchem Dorf einer stammte, und nun kam ich mit meinen acht Jahren daher und redete auf einmal Hochdeutsch. Heute weiß ich, dass ich in den Heilstätten mit der anderen Sprachkulisse eine Fessel gesprengt hatte, die mich an einer nationalen oder internationalen Karriere möglicherweise gehindert hätte.

Ohne die Krankheit wäre ich unweigerlich das geworden, was in Neckarhausen üblich war, nämlich Facharbeiter irgendwo in der Industrie der Umgebung. Nun galt ich aber als einer, der krank war und womöglich wieder krank wird, jedenfalls für körperliche Anstrengung ungeeignet. Deshalb war es beschlossene Sache, dass ich auf die Mittelschule gehen musste: Man war sich einig, dass ich später einmal »aufs Büro« sollte. Dort war die körperliche Belastung nicht so schwer. Technisch war ich nämlich völlig unbegabt. Mit dem Metallbaukasten von Märklin konnte ich etwas anfangen, aber ansonsten war mir Basteln und Laubsägen ein Graus. Presswerkzeuge bei Heller zusammenzuschrauben, war nicht die passende Perspektive für mich.

Meine Eltern wurden damals oft im Dorf gewarnt: »Maria, du ziegst ein Herrabüble heran, der grüßt dich später nimme.« Was für eine Verachtung für Veränderung steckte dahinter! Ich hörte es wieder und wieder, bis ich sechzehn war. Schnell erkannte ich, dass eine höhere Schule auch bessere Chancen bedeutete. Zum Beispiel gab es auf der Mittelschule Englischunterricht von der fünften Klasse an. Die Sprache fiel mir sehr leicht. Als in Neckarhausen ein Dorffest gefeiert wurde und ich dort zwei amerikanische Soldaten entdeckte, ging ich auf sie zu und sprach sie an: »How do you do?« Wir unterhielten uns, so gut ich es eben konnte. Nach und nach bildete sich eine Traube von Neckarhäusern um uns herum, auf einmal war ich eine kleine Sensation. »Guck mal, der kann Englisch schwätze«, sagten die Einheimischen, und auch meiner Mutter trug man zu, dass ihr Bub eine halbe Stunde mit den GI’s geplaudert hätte. Welch ein tolles Gefühl: Kein anderer in Neckarhausen konnte mit Amerikanern reden, aber ich! Dazu gab es noch Kaugummi und Schokolade. Lernen lohnte sich also.

Englisch mochte ich zwar gern, aber der Religionunterricht war schwierig, weil ich Herrn Findeisen, unseren Lehrer, nicht mochte. Herr Findeisen gab uns aber auch reichlich Gelegenheit, ihn in die Enge zu treiben. Obwohl wir Jungen inzwischen in einem Alter waren, in dem man durchaus wusste, dass es Menschen zweierlei Geschlechts gibt, versuchte er jeden Hinweis auf Sexualität zu ignorieren oder zu leugnen, sei es in der Bibel oder in der Literatur. Wir machten uns einen Spaß daraus, ihm gezielt Fragen zu stellen. So hatten wir in Schillers Drama Die Räuber eine Szene gefunden, in der Moritz Spiegelberg, der Gegner des Räuberhauptmanns Karl Moor, von einem Überfall auf ein Nonnenkloster berichtet: »Und meine Kerls haben ihnen ein Andenken hinterlassen, sie werden ihre neun Monate dran zu schleppen haben.« Wir wollten von Findeisen wissen, was das zu bedeuten habe. Er druckste lange herum, doch er brachte es nicht über die Lippen, dass die Nonnen vergewaltigt worden waren.

Zu den schönsten Seiten dieser Schulzeit zählte der Sport. Inzwischen durfte ich voll mitmachen, das tat ich mit Begeisterung und auch mit Erfolg. Ich wurde Kapitän der Fußballmannschaft unserer Schule, war bei den Leichtathleten und lief Mittelstrecken. Mein erster Tausendmeterlauf als Zwölfjähriger fand bei einem Schulfest statt. Das Ergebnis weiß ich immer noch: 3:15 Minuten. Das war achtbar, aber vor allem spürte ich: Ausdauer liegt dir!

Im Radio hatte ich als Junge Berichte von den Olympischen Spielen in Oslo 1952 und von den Ski-Helden wie Beni Obermüller und Willi Klein gehört, die dort für Deutschland um Medaillen kämpften. In der Zeitung sah ich Fotos von der wunderbaren Bergwelt, in der sich der Skisport abspielte. Das alles faszinierte mich, und in meiner Fantasie fuhr ich die steilen Hänge hinunter.

In Neckarhausen beschränkte sich der Skisport auf ein paar Bauernburschen, die sich Fassdauben von alten Mostfässern unter die Füße banden und damit versuchten, verschneite Wiesenhänge im Schuss hinabzufahren. Was man brauchte, wenn man richtig Skifahren wollte, das war wenige Jahre später im Sporthaus Knecht in Nürtingen zu betrachten. So beschloss ich, mir ein paar richtige Skier anzuschaffen – Erbacher Standard zu 39,50 Mark.

Zwei- oder dreimal pro Woche arbeitete ich in einer Baumschule, und bei einem Stundenlohn von 30 Pfennig brachte mir eine Fünfstundenschicht 1,50 Mark ein. Anfang Dezember 1955 hatte ich das Geld endlich beisammen; aber leider hatte ich die Bindung und die Montage nicht mitgerechnet, so dass ich weitere 12,50 Mark erarbeiten musste, was mir jedoch noch vor Weihnachten gelang.

Die Ausrüstung erwarb ich hinter dem Rücken meines Vaters. Er wäre strikt dagegen gewesen, da das Skifahren ein teurer Sport war. Geld für Skier auszugeben war für ihn Verschwendung. Meine Mutter wollte keinen Krach und bat mich inständig, meine nagelneuen Skier nicht unter dem Weihnachtsbaum zu präsentieren, wie ich es vorhatte, sondern sie auf dem Dachboden zu verstecken. In den nächsten Wochen diskutierte ich mit meinem Vater die Vorteile einer eigenen Ski-Ausrüstung, wobei insbesondere mein Argument zog, ich könnte ihm dann viel schneller zur Hand sein, könnte im Winter schneller zu ihm kommen und ihm sein Essen bringen. Jedenfalls stimmte er schließlich zu. Ich holte die Bretter vom Boden, ging neckaraufwärts, wo er gerade im Holz arbeitete: Es waren Pappeln gefällt worden und die Wurzeln durfte er ausgraben. Als er mich ankommen sah, sagte er: »Da kommt ja der Nurmi auf Skiern!« Der Finne Paavo Nurmi war vor dem Krieg populär, weil er der beste Langstreckenläufer der Welt war.

Der Vergleich war ein wenig übertrieben, aber ich brachte mir das Skilaufen selbst bei – und kam dabei gut voran. Mit sechzehn Jahren erlebte ich den ersten Winterurlaub, in einer Jugendherberge in Kornau, in der Nähe von Oberstdorf im Allgäu. Dort wurde ich erstmals im Skilaufen unterrichtet, und zwar in einem recht rustikalen Alpinstil, erteilt von keinem Geringeren als Anderl Heckmair, der im Juli 1938 als Erster die Eiger-Nordwand durchstiegen hatte.

Der Skisport ließ mich seitdem nie mehr los. So feilte ich im Schwarzwald, im Zastlergebiet, tagelang an der Technik und erwarb später den Übungsleiterschein des Deutschen Skiverbands, so dass ich selbst Skiunterricht geben konnte. Mit einigem Erfolg habe ich dies auch bei meinen eigenen fünf Kindern getan. Bis heute vergeht kein Winter, ohne dass ich ausgiebig das mache, was ich mir als Kind erträumt hatte: mich in der faszinierenden Bergwelt zu bewegen und die schneebedeckten Hänge hinunterzurauschen.

Aber neben Schule und Sport gab es noch andere Dinge, die mich bewegten. Der 18. März 1956 war ein einschneidender Tag in meinem Leben. Wir hatten die Kirche von außen und innen geschmückt, hatten unsere Konfirmandenkleider und -anzüge bekommen und mussten nun der Gemeinde in dem voll besetzten Gotteshaus zeigen, dass wir uns in Glaubensdingen auskannten. Pfarrer Jehle stellte Fragen, die uns eine Woche vor dem Fest zugeteilt worden waren – Peter Sihler und mir als Mittelschülern je zwei, den anderen jeweils eine Frage. Es ging um den Inhalt eines Psalms oder die Bedeutung eines Gebots, er wollte auch wissen, wie das Kirchenjahr abläuft oder was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat.

Wer aufgerufen wurde, musste die passende Antwort vortragen, die wir auswendig gelernt hatten. Es war schlimmer als vor einer richtigen Prüfung, denn hier schaute das versammelte Dorf zu; hier wurde nicht nur der Konfirmand geprüft, sondern seine ganze Familie: Wenn einer »hanga« blieb, blieb dieses Missgeschick auf Jahre hinaus an ihm, den Eltern und den Geschwistern hängen.

Ich erinnere mich nicht mehr, was ich gefragt wurde. Aber ich weiß noch, dass mein Schulfreund Günther Koluch das neunte Gebot (»Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus …«) aufsagen sollte und ihm der Text entfallen war. Koluch begann zu improvisieren. Er trug vor, was man alles nicht tun sollte – ein Fahrrad stehlen, den Lehrer anlügen und so weiter –, bis Pfarrer Jehle ein Einsehen hatte und Koluchs Aufzählung mit Dank beendete.

Den Höhepunkt der Konfirmation bildete nach dem Gottesdienst die große Feier zu Hause. In unserer Gegend war es üblich, dass Verwandte und Nachbarn dem Konfirmanden bereits vor der Konfirmation je zwei Mark schenkten und dafür Hefekranz und Gugelhupf erhielten. Bei meiner Konfirmation kamen 210 Mark zusammen. Ich kaufte mir aber nicht ein neues Fahrrad wie die meisten meiner Freunde, sondern ich entschied mich für ein gebrauchtes Exemplar. Es kostete mich 25 Mark, und den Rest sparte ich.

Die Rücklagen konnte ich gut gebrauchen, wenn die Jungschar unserer Kirchengemeinde Freizeiten veranstaltete. Mal ging es in ein Zeltlager, mal in eine Jugendherberge irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Wir verbrachten wunderschöne Tage mit Sport, Spiel, Gesang und Lagerfeuer.

Ich hätte mir nur einen anderen Jungscharführer gewünscht, denn Helmut Krämer ging uns auf die Nerven. Er stellte zum Beispiel unentwegt die unsinnige Frage: »Wer regiert uns, König Fußball oder Gott der Herr?« Oder er mahnte uns immer wieder: »Gott sieht alles, auch was im Schlafsack geschieht.« Außerdem machte er eine komische Figur, wenn er mit seinen Knickerbockerhosen und Schnürstiefeln von seiner Horex mit Beiwagen stieg.

Wir Jungschärler trafen uns jeweils am Montagabend für zwei Stunden im Neckarhäuser Gemeindehaus. Es wurden Spiele veranstaltet, Bücher vorgelesen, dazu wurde gesungen und natürlich gebetet, am Beginn des Abends und zum Abschluss.

Was ich in der Jungschar und in der Konfirmandenzeit erlebte, prägte mich sehr. Aus mir ist kein regelmäßiger Kirchgänger geworden. Aber die Beschäftigung mit der Bibel, mit Fragen und Inhalten des Glaubens regten mich an. Auch das Gemeinschaftserlebnis mit den anderen Jugendlichen bei Spiel und Sport oder bei der Diskussion von Lebensfragen formte mich dauerhaft.

Die Fundamente meines christlichen Glaubens wurden bereits im Elternhaus gelegt. Sie wurden, wie ich schon sagte, zu Leitplanken meines Handelns und Denkens. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus: »Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. (Römer 14.7–9) Beeindruckt hat mich auch der 23. Psalm: »Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.« Ganz wichtig ist für mich auch ein Gedicht des lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus im April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ums Leben kam. In einem Brief an seine Verlobte schrieb er: »Von guten Mächten wunderbar geborgen/erwarten wir getrost, was kommen mag./Gott ist mit uns am Abend und am Morgen/und ganz gewiss an jedem neuen Tag.« Diese Zeilen haben mir in stillen Stunden, aber auch in turbulenten Zeiten Halt gegeben.

An den Bibelspruch »Was hülfe es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?« (Matthäus 16:26) habe ich oft gedacht, wenn es im Geschäft und bei Kollegen ums Geld ging.

Mit der Amtskirche setzte ich mich schon früh sehr kritisch auseinander, weder die allein selig machende Kirche noch das auserwählte Volk waren meine Sache. Aber ich blieb ihr treu. Ein Kirchenaustritt wäre für mich nie in Frage gekommen.

In der Schule lernten wir natürlich nicht nur fürs Leben, sondern sorgten auch für Abwechslung. Wenn irgendetwas passiert war, wenn zum Beispiel Passanten genau auf den Glockenschlag Wasser auf den Kopf bekamen, dann hieß es, »der Henzler« stecke dahinter oder sei zumindest an führender Position beteiligt. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass die Leute mit der Vermutung in neun von zehn Fällen recht hatten.

Die spektakulärste Aktion, die ich je leitete, fand unmittelbar nach der Abschlussprüfung statt und traf den Lehrer Heger. Er fuhr einen Lloyd 300, den wir »Flüchtlingsporsche« nannten, weil Heger aus dem Sudetenland kam. Ich organisierte acht oder neun Mann, und wir griffen uns den Hegerschen Flüchtlingsporsche, um ihn die fünf Betonstufen hinauf zur großen Eingangstür der Schule zu hieven und danach durch die Tür vors Lehrerzimmer. Das war eine reife Leistung, allerdings hart an der Grenze, zumal der arme Lehrer mir später einmal sagte, sein Fahrzeug hätte bei der Exkursion einen Achsenbruch erlitten.

Und wie verlief das weitere Leben meines Bruders? Während ich auf die Mittelschule ging, sollte Siegfried zunächst eine Lehre bei der Maschinenfabrik Gebr. Heller machen, nachdem er die Volksschule in Neckarhausen abgeschlossen hatte. Diese Werkzeugmacherlehre fing er auch an, aber nach gut einem Jahr bekam er eine tückische Darmerkrankung. Auf ärztlichen Rat hin brach er die Lehre ab und ging auf die Höhere Handelsschule – gegen den massiven Widerstand des Vaters, aber mit gütiger Unterstützung der Mutter. Von dort wechselte er auf die Wirtschaftsoberschule in Esslingen und schloss sie mit dem Abitur ab. Also hatte meine Mutter zwei »Herrabüble«, wie man im Ort sagte.

Siegfried studierte Geografie und Englisch in Tübingen, unterrichtete in Stuttgart bzw. Ludwigsburg und wurde Oberstudienrat im württembergischen Balingen. Er ist ein hervorragender Pädagoge, Lehrer mit Leib und Seele.

Die Energie, die ich brauchte, um meinen weiteren Weg zu gehen, verdanke ich vermutlich auch der Tuberkulose. Wen sie befällt, den schwächt sie sehr; aber mancher, der sie übersteht, entwickelt hinterher ungeahnte Kräfte. So war es bei mir. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, ob es das Bestreben ist, sich nach der Krise zu beweisen, oder der Drang, so intensiv wie möglich zu leben, nachdem man noch einmal davongekommen ist. Ich jedenfalls habe fortan ein Leben mit vollem Einsatz auf mehreren Feldern zugleich geführt.

Zur Deutschen Shell mit gelber Krawatte und taubenblauem Sakko

Meine ganze Hoffnung setzte ich auf ein Inserat in der Stuttgarter Zeitung. Darin suchte die Deutsche Shell Lehrlinge der Fachrichtung Mineralölkaufmann für ihre Niederlassung in Stuttgart. Raus aus Neckarhausen, raus aus Nürtingen, auf in die Hauptstadt, das war mein nächster Traum. Ich hätte nach der Mittelschule auch bei dem Maschinenbauer Heller als kaufmännischer Lehrling anfangen können, aber das wollte ich nicht.

Mit meinem Zeugnis – in allen Fächer bis auf Französisch hatte ich mindestens ein »Gut« –, konnte ich mich bei der Shell sehen lassen. Jedenfalls bot mir der Personalchef Ernst Rommel nach dem Vorstellungsgespräch einen Lehrvertrag an. Ich war glücklich, dass ich nicht zu den Heller-Werken musste, und ich war stolz, dass ich 120 Mark im Monat verdienen sollte, doppelt so viel wie meine ehemaligen Mitschüler, die in Nürtingen geblieben waren. Zwar hatte ich den weiteren Weg zum Betrieb, nämlich über eine Stunde per Fahrrad und Bahn. Aber ich stand gern vor sechs Uhr auf, denn nun konnte ich es mit meinen sechzehn Jahren allen in Neckarhausen und in Nürtingen zeigen: Seht her! Ich kenne mich in Stuttgart aus!

Am ersten Tag meiner Ausbildung betrat ich, herausgeputzt mit einem taubenblauen Sakko, meinem einzigen, und einer gelben Krawatte um den Hals, voller Vorfreude den mächtigen Hindenburgbau gegenüber dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Ich meldete mich, wie man es mir gesagt hatte, bei der Personalabteilung. Dort händigte man mir den Ausbildungsplan aus und schickte mich zur ersten Station, der Registratur, und zu deren Chef, Herrn Weber, genannt der »große Weber«. Ihm unterstand ein anderer Herr Weber, ein kleiner gewachsener Sachbearbeiter, genannt der »kleine Weber«. Er wies mich in die Geheimnisse der Schriftgutablage ein und die Gefahren, die dabei lauern. Ging man etwa in die Mittagspause, ohne das Fenster zu schließen beziehungsweise die Schriftstücke zu beschweren, konnten sie einem schon wegfliegen. Auch konnte man beim Öffnen der Geschäftspost darin enthaltene Schecks zerstören.

Vor allem verdanke ich dem kleinen Weber eine Erkenntnis, die mein ganzes Berufsleben lang eine wichtige Rolle gespielt hat: Wieder einmal hatte ein Mitarbeiter die Registratur betreten, ohne zu grüßen oder sonstige Zeichen minimaler Höflichkeit. Der Typ gab den großen Max, aber der kleine Weber sagte hinterher zu mir: »Du glaubst doch nicht, dass ich dem seine Sachen ordentlich ablege!« Mit anderen Worten: Wenn der mich wie Dreck behandelt, dann soll er das nächste Mal suchen, bis er schwarz wird. Mir wurde in dem Moment klar: Das ist nicht die Rache des kleinen Mannes, sondern normales menschliches Verhalten. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Natürlich war der kleine Weber unbedeutend, und ich war noch viel unbedeutender, aber musste man uns das zeigen und sich uns gegenüber respektlos benehmen?