9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Maya – Pilotin und nach einem umstrittenen Einsatz aus dem Militär entlassen – blickt fassungslos auf die Filmaufnahmen ihrer Nanny-Cam: Dort spielt ihre kleine Tochter seelenruhig mit Mayas Ehemann Joe. Doch Joe wurde zwei Wochen zuvor brutal ermordet – und Maya hat tränenblind an seinem Grab gestanden. Kann Maya ihren Augen trauen? Wer würde sie so grausam täuschen? Und was geschah wirklich in der Nacht, in der Joe ermordet wurde? Um Antworten auf all ihre Fragen zu finden, muss Maya sich den düsteren Geheimnissen nicht nur ihrer eigenen Geschichte stellen. Sie muss auch tief in die Vergangenheit von Joes reicher Familie eintauchen. Doch dort ist sie plötzlich nicht mehr willkommen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Maya Burkett, Pilotin und Exmilitär, war schon auf vielen Beerdigungen. Doch diesmal ist es ihr Mann Joe, den sie zu Grabe tragen muss. Bei einem nächtlichen Überfall wurde er brutal ermordet, ihr selbst gelang nur um Haaresbreite die Flucht. Nun ist sie Witwe und alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter.

Vorsichtig geworden lässt sie diese in den nächsten Tagen von einer Nanny-Cam überwachen, wenn sie nicht bei ihr sein kann. Und ist bei der Durchsicht der Aufnahmen zutiefst schockiert. Denn auf dem Bildschirm ist Joe zu sehen, wie er liebevoll mit seiner Tochter spielt.

Maya, die nicht nur mit Joes Tod, sondern auch mit dem Trauma ihrer Kriegseinsätze zu kämpfen hat, zweifelt an sich: Kann sie ihren Augen trauen? Gaukelt ihr jemand eine falsche Realität vor? Oder ist Joe tatsächlich noch am Leben?

Auf der Suche nach der Wahrheit begibt sich Maya auf eine gefährliche Reise nicht nur in ihre eigene problematische Geschichte. Sie stört auch die Kreise einer Reihe von ebenso wohlhabenden wie einflussreichen Leuten, denen die Fragen der beharrlichen jungen Frau zunehmend lästig fallen …

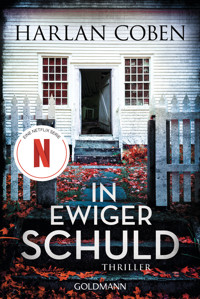

HARLAN COBEN

In ewiger Schuld

Thriller

Deutsch von Gunnar Kwisinski

Für CharlotteGanz egal, wie alt du wirst,du bleibst immer mein kleines Mädchen.

EINS

Sie begruben Joe drei Tage nach seiner Ermordung.

Maya trug schwarz, wie es sich für eine trauernde Witwe gehörte. Die wütende Sonne brannte unermüdlich auf sie herab und erinnerte sie an die Monate, die sie in der Wüste verbracht hatte. Der Pastor der Familie spulte die üblichen Klischees ab, aber Maya hörte nicht zu. Ihr Blick wanderte zum Schulhof auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Ja, vom Friedhof aus überblickte man den Hof einer Grundschule.

Maya war hier unzählige Male vorbeigefahren, links der Friedhof, die Grundschule rechts, doch die seltsame, wenn nicht sogar obszöne Anordnung war ihr nie aufgefallen. Was war zuerst da gewesen, fragte sie sich, der Schulhof oder der Friedhof? Wer hatte die Entscheidung getroffen, eine Schule neben den Friedhof zu bauen – oder umgekehrt? War dieses Nebeneinander von Lebensende und Lebensanfang überhaupt wichtig, oder war es nur irgendwie rührend? Der Tod war so nah – immer, nur einen Atemzug entfernt –, vielleicht war es also klug, den Kindern diesen Gedanken schon früh nahezubringen.

Mit diesen Nichtigkeiten beschäftigte sich Maya, während sie zusah, wie Joes Sarg in der Erde verschwand. Lenk dich ab. Das war der Schlüssel. Bring’s hinter dich.

Das schwarze Kleid juckte. Im letzten Jahrzehnt war Maya bei über hundert Begräbnissen gewesen, dies war jedoch das erste Mal, dass sie Schwarz tragen musste. Sie hasste es.

Rechts neben ihr verging Joes engste Familie – seine Mutter Judith, sein Bruder Neil, seine Schwester Caroline – vor Hitze und tiefer Trauer. Links neben ihr wurde ihre (und Joes) zweijährige Tochter Lily unruhig und fing an, Mayas Arm als Seilschaukel zu benutzen. Man sagte, dass zu Kindern keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert wurde. Das schien nie zutreffender gewesen zu sein als heute. Wie, fragte Maya sich, lautete die Etikette für eine Situation wie diese? Ließ man seine zweijährige Tochter zu Hause, oder nahm man sie mit auf die Beerdigung ihres Vaters? Solche Themen wurden auf den allgegenwärtigen, ansonsten scheinbar allwissenden Mami-Websites nicht behandelt. In einem Anfall zornigen Selbstmitleids hätte Maya die Frage fast gepostet: »Hi, ihr Lieben, mein Mann wurde vor Kurzem ermordet. Soll ich meine zweijährige Tochter zur Beerdigung mitnehmen oder sie zu Hause lassen? Oh, und hättet ihr vielleicht ein paar Kleidungstipps? Danke.«

Auf der Beerdigung waren hunderte Menschen, und aus einer tief verborgenen Hirnwindung wurde ihr signalisiert, dass Joe das gefallen hätte. Joe hatte Menschen gemocht. Und die Menschen hatten Joe gemocht. Aber natürlich waren die vielen Leute nicht nur gekommen, weil er so beliebt gewesen war. Auch der morbide Reiz der Tragödie hatte die Trauergäste angelockt: Ein junger Mann, der charmante Spross der wohlhabenden Burkett-Familie – und Ehemann einer in einen internationalen Skandal verwickelten Frau –, war kaltblütig erschossen worden.

Lily legte beide Arme um das Bein ihrer Mutter. Maya beugte sich hinunter und flüsterte: »Es dauert nicht mehr lange, Mäuschen, okay?«

Lily nickte, umklammerte sie aber nur noch fester.

Maya nahm wieder Habtachtstellung ein und strich mit beiden Händen das kratzige schwarze Kleid glatt, das sie sich von Eileen geliehen hatte. Joe hätte nicht gewollt, dass sie Schwarz trug. Er hatte sie lieber in der Ausgehuniform gesehen, die sie früher getragen hatte, als sie noch Army Captain Maya Stern war. Als sie sich damals bei einer von den Burketts organisierten Wohltätigkeitsgala zum ersten Mal begegneten, war Joe im Frack direkt auf sie zugekommen, hatte sie dreist angelächelt (Maya hatte den Begriff dreist erst wirklich verstanden, als sie dieses Lächeln gesehen hatte) und gesagt: »Wow, ich dachte, Männer in Uniform würden die Leute antörnen.«

Ein lahmer Anmachspruch, so lahm, dass er sie zum Lachen gebracht hatte, was Joe den Auftakt verschaffte, den er brauchte. Er war aber auch verdammt attraktiv. Selbst in dieser Situation, in dieser drückenden Schwüle, nur ein paar Schritte von seiner Leiche entfernt, konnte sie sich ein schwaches Lächeln nicht verkneifen. Ein Jahr später waren Maya und Joe verheiratet. Nicht viel später kam Lily. Und jetzt, als hätte jemand bei einem Video den Schnellvorlauf gedrückt, stand sie hier beim Begräbnis ihres Ehemanns und des Vaters ihres einzigen Kindes.

»Alle Liebesgeschichten«, hatte Mayas Vater ihr vor vielen Jahren verkündet, »enden in einer Tragödie.«

Maya hatte den Kopf geschüttelt und gesagt: »Mein Gott, Dad, das ist gruselig.«

»Ja, aber so ist es: Entweder vergeht die Liebe, oder man hat das seltene Glück, dass sie ewig dauert, sodass man dazu verdammt ist, die Liebe seines Lebens sterben zu sehen.«

Maya hatte das Bild ihres Vaters vor Augen, der ihr in ihrem Haus in Brooklyn am vergilbten Resopal-Küchentisch gegenübersaß. Dad hatte die Strickjacke an, die er immer trug (alle Berufsgruppen, nicht nur das Militär, hatten irgendeine Art Uniform). Um ihn herum stapelten sich die College-Essays, die er benoten musste. Mom und er waren schon vor Jahren gestorben, nur ein paar Monate nacheinander. Ehrlich gesagt konnte Maya immer noch nicht genau beurteilen, in welcher Art von Tragödie ihre Liebe geendet hatte. Während der Pfarrer weiter salbaderte, umfasste Judith Burkett, Joes Mutter, Mayas Hände im Todesgriff der Trauernden.

»Das«, murmelte die alte Frau, »übertrifft es noch.«

Maya fragte nicht, was sie damit meinte. Es war nicht nötig. Judith Burkett trug schon das zweite Kind zu Grabe: Zwei ihrer drei Söhne waren verstorben, einer angeblich bei einem tragischen Unfall, einer war ermordet worden. Maya blickte auf ihr eigenes Kind hinunter und überlegte, wie eine Mutter mit diesem Schmerz weiterleben konnte.

Als hätte sie ihre Gedanken gelesen, flüsterte die alte Frau: »Es wird nie wieder gut.« Die schlichten Worte zerteilten die Luft wie die Sense des Schnitters. »Niemals.«

»Es war meine Schuld«, sagte Maya.

Das hatte sie nicht sagen wollen. Judith hob den Blick und sah sie an.

»Ich hätte …«

»Du hättest nichts tun können«, sagte Judith. Es wirkte wenig überzeugend. Maya verstand das, weil die anderen vermutlich etwas Ähnliches dachten. Maya Stern hatte früher viele Menschen gerettet … warum hatte sie ihren eigenen Mann nicht retten können?

»Asche zu Asche …«

Wow, bemühte der Pfarrer wirklich diese abgedroschene Floskel, oder bildete Maya sich das ein? Sie hatte nicht aufgepasst. Das tat sie nie auf Beerdigungen. Sie war dem Tod schon zu oft zu nahe gewesen. Sie kannte das Geheimnis, wie man eine solche Zeremonie überstand: Betäub dich. Konzentrier dich auf gar nichts. Lass alle Geräusche und Eindrücke bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen. Joes Sarg prallte mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden. Es klang in der stillen Luft zu lange nach. Judith taumelte, stöhnte und stützte sich auf Maya. Maya verharrte in militärischer Haltung – hoch erhobener Kopf, kerzengerader Rücken, die Schultern nach hinten. Sie hatte kürzlich einen dieser Selbsthilfe-Artikel gelesen, die die Leute so gerne per Mail weiterleiteten. Es ging um »Power-Posing«, das angeblich der Leistungssteigerung diente. Das Militär hatte den Nutzen dieses Leckerbissens der Küchenpsychologie schon lange für sich entdeckt. Soldaten präsentierten sich nicht in Habtachtstellung, weil es gut aussah, sondern weil es ihnen Kraft gab oder – was ebenso wichtig war – weil es Freund und Feind gegenüber so wirkte, als sei man stärker. Kurz hatte Maya einen Flashback – das glänzende Metall, das Geräusch der Schüsse, Joes Sturz, Mayas blutverschmierte Bluse, während sie durch den dunklen Park stolperte, ferne Straßenlaternen von dunstigen Heiligenscheinen gekrönt …

»Hilfe … bitte … helfen Sie mir … mein Mann wurde …«

Sie schloss die Augen und schob das Bild beiseite.

Halt durch, sagte sie sich. Bring’s einfach hinter dich.

Und das tat sie.

Dann die Kondolenzbekundungen.

Es gab nur zwei Gelegenheiten, bei denen man sich anstellen musste, um jemandem die Hand zu geben. Begräbnisse und Hochzeiten. Diese Tatsache hatte sicher etwas Rührendes an sich, Maya kam nur nicht darauf, was genau das war.

Sie hatte keine Ahnung, wie viele Leute an ihr vorbeigingen, aber es dauerte Stunden. Trauergäste schlurften vorwärts wie in einem Zombiefilm – es würde nicht helfen, einen zu erschlagen, es wurden immer mehr. Nur nicht aufgeben.

Die meisten begnügten sich mit einem leisen: »Mein herzliches Beileid«, was die perfekte Wahl war. Andere redeten zu viel. Darüber, wie tragisch das alles sei, was für ein Verlust, wie die Stadt vor die Hunde gehe, dass sie fast schon mal mit vorgehaltener Pistole beraubt worden wären (Regel Nr. 1: Wenn du kondolieren willst, sprich nicht über dich selbst), dass sie hofften, die Polizei werde die Bestien, die das getan hatten, auf den elektrischen Stuhl schicken, was für ein Glück Maya gehabt habe, dass Gott über sie gewacht habe (was wohl implizierte, dass Gott sich für Joe nicht so sehr interessiert hatte), dass hinter allem ein höherer Plan stecke, dass nichts ohne Grund geschehe (ein Wunder, dass sie diesen Leuten nicht direkt ins Gesicht schlug).

Joes Familie wurde müde, sie mussten sich zwischendurch setzen. Maya nicht. Sie blieb die ganze Zeit stehen, sah den Trauergästen in die Augen und begrüßte jeden mit einem festen Händedruck. Durch mehr oder weniger dezente Körpersprache ließ sie diejenigen abblitzen, die ihrer Trauer durch Umarmungen oder Wangenküsse Ausdruck verleihen wollten. So substanzlos ihre Worte auch sein mochten, Maya lauschte ihnen aufmerksam, nickte, sagte im stets gleichen Tonfall gespielter Aufrichtigkeit »Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben« und begrüßte die nächste Person in der Reihe. Hier noch ein paar weitere allgemeingültige Regeln für Kondolenzbekundungen: Reden Sie nicht zu viel. Knapp gehaltene Plattitüden sind am besten, unverfänglich ist besser als anstößig. Wenn Sie das Bedürfnis haben, mehr zu sagen, geben Sie eine nette, kurze Erinnerung an den Verstorbenen zum Besten. Aber tun Sie nicht das, was zum Beispiel Joes Tante Edith getan hat: Fangen Sie nicht an, hysterisch zu weinen, um sich als Trauergast in der Rolle »seht mich an, wie ich leide« zu ergehen – und sagen Sie nie etwas so hanebüchen Dummes zur trauernden Witwe wie: »Sie Ärmste, erst Ihre Schwester, dann Ihr Mann.«

Die Welt stand für einen Moment still, als Tante Edith das aussprach, was so viele andere dachten, besonders weil Mayas junger Neffe Daniel und ihre noch jüngere Nichte Alexa in Hörweite waren. Das Blut rauschte durch Mayas Adern, und sie musste sich extrem zusammennehmen, um nicht die Hand auszustrecken, Tante Edith bei der Kehle zu packen und ihr die Stimmbänder herauszureißen.

Stattdessen sagte Maya im stets gleichen Tonfall gespielter Aufrichtigkeit: »Danke, dass du dir Zeit genommen hast.«

Sechs Army-Angehörige aus Mayas früherer Einheit, darunter auch Shane, blieben im Hintergrund und behielten sie im Auge. Das machten sie, ob es ihr gefiel oder nicht. Der Wachdienst schien nie zu enden, wenn sie zusammen waren. Sie stellten sich nicht in die Reihe. So dumm waren sie nicht. Sie waren ihre stummen Wächter, stets zur Stelle. Ihre Anwesenheit bot ihr an diesem schrecklichen Tag den einzigen echten Trost. Gelegentlich meinte Maya, in der Ferne ihre Tochter juchzen zu hören – Eileen Finn, ihre älteste Freundin, war mit Lily zum Spielplatz der Grundschule gegenüber gegangen. Kinderlachen kam ihr in dieser Situation gleichermaßen obszön wie wohltuend lebensbejahend vor: Einerseits sehnte sie sich danach, andererseits ertrug sie es kaum.

Daniel und Alexa, Claires Kinder, standen als Letzte in der Schlange. Maya umarmte sie, wollte sie wie immer vor allem Bösen beschützen, das ihnen widerfahren könnte. Eddie, ihr Schwager – war er das? Wie bezeichnete man den Mann, der mit der Schwester verheiratet gewesen war, bevor sie ermordet wurde? »Exschwager« sagte man wohl eher, wenn sie geschieden waren. Nannte man ihn »ehemaliger Schwager«? Oder blieb man einfach bei »Schwager«?

Weitere Nichtigkeiten, mit denen man sich ablenken konnte.

Eddie näherte sich vorsichtiger. Kleine Haarbüschel, die er beim Rasieren übersehen hatte, ragten an ein paar Stellen aus seinem Gesicht. Eddie küsste Maya auf die Wange. Der Geruch von Mundwasser und Minzpastillen war so stark, dass er alles überdeckte, was man sonst womöglich riechen könnte – aber das war ja auch der Sinn der Sache.

»Joe wird mir fehlen«, murmelte Eddie.

»Ich weiß. Er mochte dich wirklich gern, Eddie.«

»Wenn ich dir irgendwie helfen kann …« Kümmer dich ordentlicher um deine Kinder, dachte Maya, aber die Wut, die sie normalerweise in seiner Gegenwart verspürte, war heute verschwunden, sie war verpufft wie durch ein Loch in einem Schlauchboot.

»Danke, wir schaffen das schon.«

Eddie ging schweigend davon, als hätte auch er ihre Gedanken gelesen, was vermutlich sogar zutraf.

»Entschuldige, dass ich dein letztes Spiel verpasst habe«, sagte Maya zu Alexa, »aber morgen bin ich da.«

Plötzlich sahen alle drei leicht beklommen aus.

»Ach, brauchst du aber nicht«, sagte Eddie.

»Schon okay. Ist eine nette Ablenkung.«

Eddie nickte und ging mit Daniel und Alexa zum Wagen. Alexa drehte sich auf dem Weg noch einmal um. Maya lächelte ihr beruhigend zu. Es hat sich nichts verändert, besagte das Lächeln. Ich werde immer für dich da sein, so wie ich es deiner Mutter versprochen habe.

Maya sah zu, wie Claires Familie in ihren Wagen stieg. Daniel, der kontaktfreudige Vierzehnjährige, setzte sich auf den Beifahrersitz. Alexa, die erst zwölf war, saß allein hinten. Seit ihre Mutter gestorben war, schien sie ständig zusammenzuzucken, als wartete sie auf den nächsten Tiefschlag. Eddie winkte noch einmal, lächelte Maya erschöpft zu und fuhr los.

Maya beobachtete, wie sich das Auto langsam entfernte. Dabei fiel ihr Blick auf Roger Kierce, den Detective von der Mordkommission des NYPD, der an einem Baum lehnte. Selbst heute. Selbst jetzt. Sie überlegte, ob sie zu ihm gehen, ihn zur Rede stellen und Antworten verlangen sollte, aber wieder ergriff Judith ihre Hand.

»Ich würde mich freuen, wenn du und Lily mit uns nach Farnwood kommen würdet.«

Wenn sie von ihrem Haus sprachen, benutzten sie immer seinen Namen. Wahrscheinlich hätte das ein Hinweis darauf sein müssen, was aus ihr werden würde, wenn sie in eine solche Familie einheiratete.

»Danke«, sagte Maya, »aber ich denke, Lily muss nach Hause.«

»Sie muss bei ihrer Familie sein. Ihr beide müsst das.«

»Ich weiß das Angebot zu schätzen.«

»Das ist mein Ernst. Lily ist und bleibt unsere Enkelin. Und du bist und bleibst unsere Tochter.«

Judith presste ihre Hand noch etwas fester, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Es war nett von Judith, das zu sagen, fast so, als würde sie es wie bei ihren Wohltätigkeits-Galas von einem Teleprompter ablesen, trotzdem stimmte es nicht – zumindest was Maya betraf. Niemand, der einen Burkett heiratete, war mehr als ein Außenseiter, der bestenfalls toleriert wurde.

»Ein andermal«, sagte Maya. »Du wirst das sicher verstehen.«

Judith nickte und umarmte sie flüchtig. Das taten auch Joes Bruder und seine Schwester. Maya musterte ihre bestürzten Mienen, als sie in Richtung der Stretch-Limousinen taumelten, die sie zum Burkett-Anwesen bringen würden.

Ihre früheren Army-Kameraden waren noch da. Sie sah Shane an und nickte ihm kurz zu. Sie verstanden es. Es war nicht so, dass sie »wegtraten«, vielmehr schienen sie sich langsam und fast unmerklich zurückzuziehen, ohne irgendwelche Wellen zu schlagen oder etwas durcheinanderzubringen. Die meisten von ihnen waren noch im Militärdienst. Nach den Ereignissen an der syrisch-irakischen Grenze hatte man Maya dazu angehalten, einer ehrenhaften Entlassung zuzustimmen. Sie hatte keine andere realistische Möglichkeit gesehen und zugestimmt. Statt also ein Kommando zu führen oder zumindest Rekruten auszubilden, gab sie die Soldatin im Ruhestand: Captain Maya Stern, für kurze Zeit das Gesicht der neuen Army, gab jetzt auf dem Teterboro Airport im nördlichen New Jersey Flugstunden. Manchmal war es ganz okay, aber meistens fehlte ihr die Army mehr, als sie es sich je hätte vorstellen können.

Endlich stand Maya allein vor dem Erdhaufen, der bald ihren Ehemann bedecken würde.

»Ach, Joe«, sagte sie laut.

Sie versuchte, die Gegenwart des Verstorbenen zu erspüren. Das hatte sie schon öfter versucht, in unzähligen Abschiedssituationen. Sie hatte versucht, eine Art Lebenskraft nach dem Tod ausfindig zu machen – aber da war nichts. Manche Menschen glaubten, dass zumindest ein Hauch fortbestehen müsste – dass Energie und Bewegung nie ganz verschwanden, dass die Seele ewig bestand, dass man Materie nie dauerhaft zerstören konnte und so weiter. Vielleicht stimmte das, aber je mehr Zeit Maya in der Nähe von Verstorbenen verbrachte, desto mehr erschien es ihr, als ob nichts, absolut gar nichts, zurückbleiben würde.

Sie blieb am Grab stehen, bis Eileen mit Lily vom Spielplatz zurückkam.

»Fertig?«, fragte Eileen.

Maya warf noch einen Blick auf das Loch im Boden. Sie wollte Joe noch etwas Bedeutsames sagen, etwas, das für beide eine Art … tja … Schlussstrich sein könnte, ihr fiel aber nichts ein.

Eileen fuhr sie nach Hause. Lily schlief sofort ein in ihrem Kindersitz, der aussah, als hätte die NASA ihn konstruiert. Maya saß auf dem Beifahrersitz und starrte aus dem Fenster. Als sie ihr Haus erreichten – Joe hatte doch tatsächlich auch ihm einen Namen geben wollen, doch sie hatte mit der Faust auf den Tisch gehauen –, gelang es Maya irgendwie, den komplizierten Gurtmechanismus zu öffnen und Lily behutsam aus dem Auto zu heben, ohne sie zu wecken.

»Danke fürs Bringen«, flüsterte Maya.

Eileen machte den Motor aus. »Was dagegen, wenn ich noch einen Moment mit reinkomme?«

»Wir schaffen das schon.«

»Zweifelsohne.« Eileen öffnete ihren Sicherheitsgurt. »Ich wollte dir aber noch etwas schenken. Dauert nur zwei Minuten.«

Maya hielt ihn in der Hand. »Ein digitaler Bilderrahmen?«

Eileen war erdbeerblond mit Sommersprossen und einem breiten Lächeln. Sie hatte ein Gesicht, das den Raum erleuchtete, sobald sie ihn betrat, und das die darunterliegende Qual ausgezeichnet verbarg.

»Nein, es ist eine als digitaler Bilderrahmen getarnte Überwachungskamera für das Kindermädchen. Eine Nanny-Cam.«

»Wie bitte?«

»Wenn du die Vollzeitstelle annimmst, musst du das alles besser im Auge behalten, stimmt’s?«

»Schon möglich.«

»Wo spielt Isabella meistens mit Lily?«

Maya deutete nach rechts. »Im Wohnzimmer.«

»Komm, ich zeig’s dir.«

»Eileen …«

Sie nahm Maya den Bilderrahmen aus der Hand. »Komm einfach mit.«

Das Wohnzimmer lag direkt neben der Küche. Es war in hellem Holz gehalten, hatte eine Decke wie eine Kathedrale, die bis unter den Dachfirst reichte. An der Wand hing ein Großbildfernseher, und auf dem Boden standen zwei randvolle Körbe mit pädagogisch wertvollem Spielzeug für Lily. Den Platz des wunderschönen Mahagoni-Couchtischs hatte ein »Pack ’n Play«-Laufstall eingenommen. Der Tisch war leider nicht kinderfreundlich gewesen und hatte daher ausgedient.

Eileen ging zum Bücherregal. Sie wählte einen Platz für den Bilderrahmen und steckte den Stecker in die nächste Steckdose. »Ich hab schon ein paar Fotos von deiner Familie draufgeladen. Der digitale Bilderrahmen wird sie einfach in zufälliger Reihenfolge zeigen. Spielen Isabella und Lily normalerweise an der Couch?«

»Ja.«

»Gut.«

Eileen drehte den Rahmen in die Richtung. »Da ist ein Weitwinkelobjektiv eingebaut, also siehst du das ganze Zimmer.«

»Eileen …«

»Ich habe sie bei der Beerdigung gesehen.«

»Wen?«

»Dein Kindermädchen.«

»Isabellas und Joes Familie kennen sich schon ewig. Ihre Mutter war Joes Kindermädchen. Und ihr Bruder ist der Hausgärtner.«

»Ehrlich?«

Maya zuckte die Achseln. »Die Reichen.«

»Sie sind anders.«

»Das sind sie.«

»Und du vertraust ihr?«

»Wem, Isabella?«

»Ja.«

Maya zuckte die Achseln. »Du kennst mich.«

»Genau.« Eileen war ursprünglich eine Freundin von Claire gewesen – die beiden waren in ihrem ersten Studienjahr am Vassar College Zimmergenossinnen im Studentenwohnheim gewesen –, und schon nach kurzer Zeit waren alle drei Frauen eng befreundet. »Du vertraust niemandem, Maya.«

»So würde ich das nicht sagen.«

»Okay. Aber nicht, wenn es um dein Kind geht.«

»Wenn es um mein Kind geht«, sagte Maya, »ja, gut, dann vertraue ich niemandem.«

Eileen lächelte. »Deshalb geb ich dir den. Hör zu, ich glaub ja nicht, dass du etwas herausfindest. Isabella scheint toll zu sein.«

»Aber sicher ist sicher.«

»Genau. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich beruhigt hat, wenn Kyle und Missy mit dem Kindermädchen allein waren.«

Maya kam ein anderer Gedanke – hatte Eileen den Rahmen nur für das Kindermädchen benutzt, oder hatte sie Beweismaterial gegen jemand anders zusammengetragen. Aber sie fragte nicht nach.

»Hat dein Rechner einen SD-Slot?«, fragte Eileen.

»Keine Ahnung.«

»Ist auch egal. Ich hab dir einen SD-Karten-Reader mit USB-Anschluss besorgt. Du brauchst ihn nur in deinen Laptop oder Computer zu stecken. Einfacher geht’s nicht. Am Abend nimmst du einfach die SD-Karte aus dem Bilderrahmen – die ist hier hinten, siehst du?«

Maya nickte.

»Dann steckst du die Karte in den Reader. Das Video erscheint auf dem Monitor. Auf die SD-Karte passen 32 Gigabyte, das müsste für einige Tage reichen. Außerdem ist ein Bewegungsmelder in den Rahmen eingebaut, wenn keiner im Zimmer ist, wird also auch nichts aufgenommen.«

Maya konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Na sieh mal einer an.«

»Was? Hast du Probleme mit dem Rollentausch?«

»Ein bisschen. Ich hätte selbst daran denken müssen.«

»Ich bin überrascht, dass du das nicht getan hast.«

Maya senkte den Blick und sah ihrer Freundin in die Augen. Eileen war knapp eins sechzig groß, Maya gut eins achtzig, wirkte aber dank ihrer militärischen Haltung noch größer. »Hast du auf deiner Nanny-Cam etwas gesehen?«

»Du meinst etwas, das ich nicht hätte sehen sollen?«

»Ja.«

»Nein«, sagte Eileen. »Und ich weiß, was du denkst. Nein, er war nicht wieder da. Und nein, ich hab ihn nicht gesehen.«

»Ich sag ja gar nichts.«

»Gar nichts?«

»Was für eine Freundin wäre ich, wenn ich gar nichts sagen würde?«

Eileen trat zu ihr und umarmte Maya. Maya erwiderte die Umarmung. Eileen, nicht irgendeine Fremde, die ihre Aufwartung machte. Maya war ein Jahr nach Claire aufs Vassar College gegangen. Und seit die drei Frauen in jenen friedlichen Tagen, bevor Maya auf die Army Aviation School in Fort Rucker, Alabama, gegangen war, zusammengewohnt hatten, gehörte Eileen zu ihren besten Freunden – genau wie Shane.

»Ich liebe dich, das weißt du doch.«

Maya nickte. »Ja, ich weiß.«

»Bist du sicher, dass ich heute Nacht nicht bei euch bleiben soll?«

»Du musst dich um deine eigene Familie kümmern.«

»Das ist kein Problem«, sagte Eileen und deutete mit dem Daumen auf den digitalen Bilderrahmen. »Ich hab ja alles im Blick.«

»Witzig.«

»Eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass du eine Pause brauchst. Ruf an, wenn ich dir helfen kann. Oh, und ums Abendessen brauchst du dich nicht zu kümmern. Ich hab dir was beim Chinesen bestellt. Bei Look See. Müsste in zwanzig Minuten kommen.«

»Ich liebe dich, das weißt du doch.«

»Ja«, sagte Eileen und ging zur Tür. »Ich weiß.« Dann blieb sie stehen. »Holla.«

»Was ist?«

»Du hast Besuch.«

ZWEI

Ihr Besuch manifestierte sich in der Gestalt von Roger Kierce. Der kleine, stark behaarte Detective der NYPD-Mordkommission gab alles, um cool und relaxed zu wirken. Kierce trat durch die Tür, sah sich um, wie Polizisten sich eben umsehen, und sagte: »Hübsches Haus.«

Maya runzelte die Stirn und gab sich keinerlei Mühe, ihren Ärger zu verstecken.

Kierce hatte etwas von einem Höhlenmenschen. Er war stämmig, breit, und seine Arme wirkten zu kurz für seinen Körper. Er hatte eins dieser Gesichter, die auch direkt nach dem Rasieren noch unrasiert aussahen. Seine buschigen Augenbrauen erinnerten an Raupen kurz vor der Verpuppung, und die Haare auf seinem Handrücken hätte man mit einem Lockenstab bearbeiten können.

»Ist hoffentlich in Ordnung, dass ich mal vorbeischaue.«

»Was sollte dagegen sprechen?«, fragte Maya. »Ach ja, vielleicht die Tatsache, dass ich gerade meinen Mann beerdigt habe.«

Kierce täuschte Reue vor. »Ach richtig, mein Timing ist nicht das beste.«

»Meinen Sie?«

»Aber morgen arbeiten Sie ja wieder, und, sind wir doch ehrlich, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht, oder?«

»Guter Einwand. Was kann ich für Sie tun, Detective?«

»Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich kurz setze?«

Maya deutete auf die Couch im Wohnzimmer. Ein unheimlicher Gedanke kam ihr: Dieses Treffen – jedes Treffen in diesem Zimmer – würde ab sofort von der Nanny-Cam aufgezeichnet werden. Was für ein seltsamer Gedanke. Sie konnte sie natürlich von Hand ein- und ausschalten, aber wer dachte schon daran – und wer wollte sich dauernd darum kümmern? Sie war sich nicht sicher, ob die Kamera auch den Ton aufnahm. Sie musste Eileen fragen. Oder einfach abwarten, bis sie sich eine Aufnahme ansah.

»Hübsches Haus«, sagte Kierce.

»Ja, das sagten Sie bereits.«

»Wann wurde es gebaut?«

»Um 1920.«

»Das Haus gehört der Familie Ihres verstorbenen Ehemannes, richtig?«

»Ja.«

Kierce setzte sich. Sie blieb stehen.

»Was kann ich für Sie tun, Detective?«

»Nur eine kleine Nachbetrachtung.«

»Nachbetrachtung?«

»Haben Sie einen Moment Geduld, ja?« Kierce präsentierte etwas, das er wohl für ein entwaffnendes Lächeln hielt. Maya kaufte es ihm nicht ab. »Wo hab ich denn …?« Er suchte in der Innentasche seiner Jacke und zog ein abgewetztes Notizbuch heraus. »Hätten Sie etwas dagegen, dass wir die Sache noch einmal durchgehen?«

Maya wusste nicht, was sie von ihm halten sollte, und genau das war vermutlich Kierce’ Absicht. »Was wollen Sie wissen?«

»Fangen wir doch noch einmal ganz vorne an, okay?«

Sie setzte sich und breitete die Arme aus, als wollte sie sagen: Schießen Sie los.

»Warum haben Sie sich mit Joe im Central Park getroffen?«

»Er hat den Vorschlag gemacht, dass wir uns da treffen.«

»Telefonisch, richtig?«

»Ja.«

»War das normal?«

»Wir haben uns da öfter getroffen, ja.«

»Wann?«

»Das kann ich nicht mehr sagen. Mehrmals. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ist eine hübsche Ecke. Wir haben eine Decke ausgebreitet und am Bootshaus Mittag gegessen …« Sie setzte an, unterbrach sich wieder, schluckte. »Es war einfach ein netter Ort, weiter nichts.«

»Tagsüber bestimmt. Aber nachts ist es doch etwas abgelegen, finden Sie nicht?«

»Wir haben uns da immer sicher gefühlt.«

Er lächelte sie an. »Ich wette, Sie fühlen sich fast überall sicher.«

»Soll heißen?«

»Wenn man da war, wo Sie waren … also … in puncto Gefährlichkeit ist der Central Park vermutlich wirklich relativ sicher.« Kierce hustete in seine Hand. »Na, jedenfalls hat Ihr Mann Sie angerufen und gesagt: ›Wollen wir uns da treffen?‹, und Sie sind hingegangen.«

»Genau.«

»Nur …«, Kierce sah in sein Notizbuch, leckte den Zeigefinger an und begann, darin zu blättern, »… dass er Sie nicht angerufen hat.«

Er sah sie an.

»Wie bitte?«

»Sie sagten, Joe hätte Sie angerufen und Ihnen vorgeschlagen, sich dort zu treffen.«

»Nein, das haben Sie gesagt. Ich habe gesagt, er hat mir am Telefon vorgeschlagen, dass wir uns dort treffen.«

»Aber dann habe ich gesagt: ›Er hat Sie angerufen‹, und Sie sagten ›Genau‹.«

»Das ist doch Wortklauberei, Detective. Sie haben die Verbindungsdaten von dem Abend, richtig?«

»Die habe ich, ja.«

»Und dort findet sich ein Telefonat zwischen meinem Mann und mir?«

»Ja.«

»Ich erinnere mich nicht, ob er mich oder ich ihn angerufen habe. Auf jeden Fall hat er vorgeschlagen, dass wir uns an unserem Lieblingsort im Park treffen. Ich hätte diesen Vorschlag auch machen können – ich verstehe nicht, warum das wichtig ist –, und vielleicht hätte ich das sogar, wenn er mir nicht zuvorgekommen wäre.«

»Kann irgendjemand bestätigen, dass Sie und Joe sich häufiger dort getroffen haben?«

»Ich glaube nicht, weiß aber auch nicht, warum das eine Rolle spielen sollte.«

Kierce reagierte mit einem aufgesetzten Lächeln. »Ich auch nicht, aber fahren wir doch einfach fort, ja?«

Sie schlug die Beine übereinander und wartete.

»Sie haben geschildert, wie zwei Männer sich aus Richtung Westen näherten. Ist das richtig?«

»Ja.«

»Und sie trugen Sturmhauben?«

Sie hatten das schon zigmal besprochen. »Ja.«

»Schwarze Sturmhauben, richtig?«

»Ja.«

»Und Sie sagten, einer sei ungefähr eins achtzig gewesen – wie groß sind Sie, Mrs Burkett?«

Fast hätte sie gefaucht, er solle sie »Captain« nennen – sie konnte es nicht ausstehen, wenn man sie »Missus« nannte –, aber sie hatte diesen Dienstgrad nicht mehr. »Bitte nennen Sie mich Maya. Und ich bin ungefähr eins achtzig groß.«

»Einer der Männer war also so groß wie Sie?«

Sie bemühte sich, nicht die Augen zu verdrehen. »Äh, so ist es.«

»Sie haben die Angreifer sehr genau beschrieben.« Kierce begann, aus seinem Notizbuch vorzulesen. »Ein Mann war eins achtzig groß. Den anderen haben Sie auf eins fünfundsiebzig geschätzt. Einer trug einen schwarzen Kapuzenpullover und rote Chucks. Der andere trug ein hellblaues T-Shirt ohne Logo, einen beigen Rucksack und schwarze Laufschuhe, an die Marke konnten Sie sich nicht erinnern.«

»Das ist korrekt.«

»Der Mann mit den roten Chucks – das war derjenige, der Ihren Mann erschossen hat?«

»Ja.«

»Und dann haben Sie die Flucht ergriffen.«

Maya sagte nichts.

»Laut Ihrer Aussage wollten sie Sie berauben. Sie sagten, Joe habe ziemlich lange gebraucht, um ihnen sein Portemonnaie zu geben. Außerdem trug Ihr Mann eine sehr teure Uhr. Eine Hublot, glaube ich.«

Ihre Kehle war trocken. »Ja, das ist richtig.«

»Warum hat er sie ihnen nicht einfach gegeben?«

»Ich glaube … ich glaube, das hätte er.«

»Aber?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Maya?«

»Hat Ihnen schon mal jemand eine Pistole direkt vors Gesicht gehalten, Detective?«

»Nein.«

»Dann verstehen Sie es womöglich nicht.«

»Was verstehe ich nicht?«

»Der Lauf. Die Mündung. Wenn jemand eine Waffe auf Sie richtet, wenn jemand Ihnen damit droht abzudrücken, wird dieses schwarze Loch unglaublich groß, fast so, als wollte es Sie mit Haut und Haaren verschlingen. Manche Menschen erstarren bei diesem Anblick.«

Kierce sprach jetzt leise: »Und Joe … gehörte zu diesen Menschen.«

»In diesem Moment schon.«

»Und das dauerte zu lange?«

»Ja, offensichtlich.«

Sie saßen einen Moment lang schweigend da.

»Kann sich der Schuss aus Versehen gelöst haben?«, fragte Kierce.

»Das bezweifle ich.«

»Wieso sagen Sie das?«

»Aus zwei Gründen. Erstens war es ein Revolver. Kennen Sie sich mit Revolvern aus?«

»Nicht sehr gut.«

»Da die Trommel sich dreht, muss man entweder den Hahn spannen oder sehr kräftig am Abzug ziehen. Man schießt nicht versehentlich.«

»Verstehe. Und der zweite Grund?«

»Der ist noch naheliegender«, sagte sie. »Der Schütze hat danach noch zweimal geschossen. Man gibt nicht versehentlich drei Schüsse ab.«

Kierce nickte und sah wieder in sein Notizbuch. »Die erste Kugel traf die linke Schulter Ihres Mannes, die zweite streifte das Schlüsselbein.«

Maya schloss die Augen.

»Wie weit war der Schütze entfernt, als er die Schüsse abgab?«

»Drei Meter.«

»Der Gerichtsmediziner sagte, beide Schüsse seien nicht tödlich gewesen.«

»Ja, das hatten Sie mir schon gesagt.«

»Und was ist dann passiert?«

»Ich habe versucht, ihn zu stützen.«

»Joe?«

»Ja, Joe«, fauchte sie. »Wen denn sonst?«

»Entschuldigung. Was ist dann passiert?«

»Ich … Joe ist zusammengesackt, auf die Knie.«

»Und dann hat der Gangster den dritten Schuss abgegeben?«

Maya sagte nichts.

»Den dritten Schuss«, wiederholte Kierce. »Den Schuss, der ihn umgebracht hat.«

»Das habe ich Ihnen schon erzählt.«

»Was haben Sie mir erzählt?«

Maya hob den Blick und sah ihm in die Augen. »Ich habe nicht gesehen, wie zum dritten Mal geschossen wurde.«

Kierce nickte. »Das ist wahr«, sagte er sehr langsam. »Weil Sie da schon weggerannt waren.«

»Hilfe … bitte … helfen Sie mir … mein Mann wurde …«

Ihre Brust begann zu zucken. Die Geräusche … Schüsse, das Surren von Hubschrauberrotoren, die Schmerzensschreie – alles stürzte gleichzeitig auf sie ein. Sie schloss die Augen, atmete ein paarmal tief durch, achtete darauf, dass ihr das alles nicht anzusehen war.

»Maya?«

»Ja, ich bin weggerannt. Okay? Zwei Männer mit Pistolen. Ich bin geflohen. Ich bin weggerannt und habe meinen Mann zurückgelassen, und irgendwann, ich weiß es nicht, fünf oder zehn Sekunden später, habe ich hinter mir den Knall gehört, und ja, aufgrund dessen, was Sie mir erzählt haben, weiß ich, dass dieser Räuber, als ich weg war, meinem Mann, der noch kniete, den Revolver an den Kopf gehalten und abgedrückt …«

Sie sprach nicht weiter.

»Niemand gibt Ihnen irgendeine Schuld, Maya.«

»Ich habe nicht gefragt, ob das jemand tut, Detective«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Was wollen Sie?«

Kierce blätterte in seinen Notizen. »Neben den sehr detaillierten Beschreibungen der Täter konnten Sie uns sagen, dass der in den roten Chucks mit einem Smith and Wesson 686 bewaffnet war, während sein Partner eine Beretta M9 trug.« Kierce hob den Blick. »Das ist ziemlich beeindruckend.«

»Gehört zur Ausbildung.«

»Zur militärischen Ausbildung, richtig?«

»Sagen wir einfach, dass ich eine gute Beobachterin bin.«

»Oh, das ist sehr bescheiden, Maya. Wir wissen alle von Ihren Heldentaten im Ausland.«

Und von meinem Absturz, hätte sie fast ergänzt.

»Dieser Teil des Parks ist nicht besonders gut beleuchtet. Es gibt nur ein paar Straßenlaternen weiter entfernt.«

»Das reicht.«

»Das reicht, um das Fabrikat zu erkennen?«

»Mit Schusswaffen kenne ich mich aus.«

»Ja, natürlich. Sie sind sogar ein erfahrener Scharfschütze, ist das richtig?«

»Scharfschützin.« Sie korrigierte ihn ebenso automatisch, wie er herablassend lächelte.

»Mein Fehler. Trotzdem, in der Dunkelheit …«

»Der Smith and Wesson war aus Edelstahl und daher in der Dunkelheit gut zu erkennen. Ich habe auch gehört, wie er den Hahn gespannt hat. Bei einem Revolver macht man das, bei einer Halbautomatik nicht.«

»Und die Beretta?«

»Was den Hersteller betrifft, bin ich mir nicht sicher, aber sie hatte einen beweglichen Lauf, so wie eine Beretta.«

»Wie Sie wissen, konnten wir aus der Leiche Ihres Mannes drei Kugeln sichern. Kaliber .38, was zum Smith and Wesson passen würde.« Er rieb sich das Gesicht, als wäre er tief in Gedanken versunken. »Sie haben doch Schusswaffen, richtig, Maya?«

»Hab ich.«

»Ist eine davon zufällig ein Smith and Wesson 686?«

»Sie kennen die Antwort«, sagte sie.

»Woher sollte ich die kennen?«

»In New Jersey bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, alle im Bundesstaat gekauften Waffen registrieren zu lassen. Daher wissen Sie das alles. Es sei denn, Sie wären vollkommen inkompetent, Detective Kierce, was Sie definitiv nicht sind. Sie haben sofort überprüft, was für Waffen ich registriert habe. Es wäre nett, wenn wir mit den Spielchen aufhören und zur Sache kommen könnten.«

»Wie weit ist es Ihrer Meinung nach von der Stelle, wo Ihr Mann zu Boden gegangen ist, bis zum Bethesda-Brunnen?«

Der plötzliche Themenwechsel brachte sie aus dem Konzept. »Ich bin mir sicher, dass Sie das ausgemessen haben.«

»Stimmt, das haben wir. Es sind knapp 300 Meter, wenn man alle Wegbiegungen mit einrechnet. Ich bin die Strecke abgelaufen. Ich bin längst nicht so fit wie Sie, aber ich habe dafür etwa eine Minute gebraucht.«

»Okay.«

»Es geht dabei um Folgendes. Wir haben mehrere Zeugen, die einen Schuss gehört haben. Diese Zeugen sagen auch, dass Sie erst eine, eher zwei Minuten später erschienen sind. Wie würden Sie das erklären?«

»Warum sollte ich das erklären müssen?«

»Das ist eine berechtigte Frage.«

Sie blinzelte nicht einmal. »Glauben Sie, dass ich meinen Mann erschossen habe, Detective?«

»Haben Sie das?«

»Nein. Und wissen Sie, wie ich das beweisen kann?«

»Wie?«

»Kommen Sie mit mir auf den Schießstand.«

»Wieso?«

»Wie Sie schon sagten, bin ich eine erfahrene Scharfschützin.«

»Darüber wurden wir informiert.«

»Dann wissen Sie es ja.«

»Was wissen wir?«

Maya beugte sich vor und sah ihm in die Augen. »Selbst mit verbundenen Augen hätte ich keine drei Schüsse gebraucht, um jemanden aus dieser Entfernung zu töten.«

Kierce lächelte tatsächlich über die Antwort. »Touché. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich in diese Richtung ermittle, weil ich eigentlich nicht glaube, dass Sie Ihren Mann erschossen haben. Und ich kann auch mehr oder weniger beweisen, dass Sie es nicht getan haben.«

»Wie meinen Sie das?«

Kierce stand auf. »Haben Sie Ihre Waffen hier im Haus?«

»Ja.«

»Würden Sie sie mir zeigen?«

Zuerst ging sie mit ihm zum Waffentresor im Keller.

»Ich gehe davon aus, dass Sie ein glühender Anhänger des Zweiten Zusatzartikels zur Verfassung sind, wenn es um den Besitz von Waffen geht«, sagte Kierce.

»Aus der Politik halte ich mich raus.«

»Aber Sie mögen Waffen.« Er betrachtete den Waffentresor. »Ich sehe kein Zahlenschloss. Öffnet man ihn mit einem Schlüssel?«

»Nein, man bekommt ihn nur mit einem Daumenabdruck auf.«

»Ah, verstehe. Damit ist sichergestellt, dass nur Sie ihn öffnen können.«

Maya schluckte. »Inzwischen schon.«

»Oh«, sagte Kierce, als er sein Missgeschick erkannte. »Ihr Mann.«

Sie nickte.

»Hat noch jemand außer Ihnen beiden Zugriff?«

»Niemand.« Sie drückte ihren Daumen auf den Sensor. Mit einem hörbaren Ploppen öffnete sich die Tür. Sie trat zur Seite.

Kierce sah hinein und stieß einen leisen Pfiff aus. »Wozu brauchen Sie die alle?«

»Ich brauche keine davon. Ich schieße einfach gern. Es ist mein Hobby. Die meisten Menschen mögen das nicht. Oder sie verstehen es nicht. Damit komme ich klar.«

»Und wo ist Ihr Smith and Wesson 686?«

Sie deutete in den Tresor. »Hier.«

Er kniff die Augen zusammen. »Darf ich ihn mitnehmen?«

»Den Smith and Wesson?«

»Ja, wenn das okay ist.«

»Ich dachte, Sie glauben nicht, dass ich es getan habe.«

»Tu ich auch nicht. Aber wie wäre es, wenn wir nicht nur Sie, sondern auch Ihren Revolver ausschließen.«

Maya nahm den Revolver heraus. Wie die meisten guten Schützen war sie fast zwangsneurotisch, wenn es um die Reinigung und das Laden/Entladen ihrer Waffen ging. Also checkte sie auch diesmal, dass er ungeladen war. Das war er.

»Ich gebe Ihnen dafür eine Quittung.«

»Ich könnte natürlich eine gerichtliche Anordnung verlangen.«

»Und ich würde wahrscheinlich eine bekommen«, sagte er.

Auch wieder wahr. Sie gab ihm die Waffe.

»Detective?«

»Was ist?«

»Sie verschweigen mir etwas.«

Kierce lächelte. »Ich melde mich.«

DREI

Isabella, Lilys Kindermädchen, kam am nächsten Morgen um sieben.

Beim Begräbnis hatte Isabellas Familie zu den aufgewühltesten Gästen gehört. Ihre Mutter Rosa, Joes früheres Kindermädchen, war völlig aufgelöst gewesen, hatte ihr Taschentuch fest umklammert und musste immer wieder von ihren Kindern Isabella und Hector gestützt werden. Und selbst jetzt waren Isabellas Augen von den gestrigen Tränen noch leicht gerötet.

»Es tut mir so leid für Sie, Mrs Burkett.«

Maya hatte sie mehrmals gebeten, sie mit dem Vornamen anzusprechen statt mit Mrs Burkett, aber Isabella hatte nur genickt und sie weiter Mrs Burkett genannt, also hatte Maya es auf sich beruhen lassen. Wenn Isabella sich in einem förmlichen Arbeitsumfeld wohler fühlte, wieso sollte Maya sie zwingen, es zu ändern?

»Danke, Isabella.«

Den Mund noch voller Frühstücksflocken, hüpfte Lily von ihrem Küchenstuhl und rannte auf sie zu. »Isabella!«

Isabellas Miene leuchtete, als sie das kleine Mädchen hochhob und lange umarmte. Für einen Moment verspürte Maya den typischen Neid berufstätiger Mütter: Sie war froh, dass ihre Tochter das Kindermädchen so gern mochte, aber auch eifersüchtig, weil ihre Tochter das Kindermädchen so gern mochte.

Vertraute sie Isabella?

Wie sie Eileen gestern schon gesagt hatte, lautete die Antwort auf diese Frage, ja – soweit sie einer »Fremden« in so einer Situation vertrauen konnte. Natürlich war es Joes Idee gewesen, Isabella einzustellen. Maya war damals nicht hundertprozentig überzeugt gewesen – es gab da diesen neuen Kindergarten an der Porter Street, der sich Growin’ Up nannte, was Maya als kleine Hommage an den Song von Bruce Springsteen gedeutet hatte. Ein hübsches, freundlich lächelndes junges Ding namens Kitty Shum (»Nennen Sie mich Miss Kitty!«) hatte Maya durch die sauberen, gepflegten, farbenfrohen Räume geführt, in denen überall Überwachungskameras hingen. Sie hatte weitere freundlich lächelnde junge Dinger getroffen und natürlich andere Kinder, mit denen Lily spielen konnte. Joe hatte trotzdem auf dem Kindermädchen bestanden. Er hatte Maya daran erinnert, dass Isabellas Mutter ihn »praktisch großgezogen« hatte, und Maya hatte im Scherz entgegnet: »Bist du sicher, dass das eine Empfehlung ist?« Da Maya damals allerdings auf dem Sprung zu einem sechsmonatigen Auslandseinsatz war, hatte sie bei dieser Entscheidung nur eingeschränktes Stimmrecht – und eigentlich keinen Grund, nicht froh darüber zu sein.

Maya küsste Lily auf den Kopf und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Sie hätte sich noch ein paar Tage Zeit lassen und bei ihrer Tochter zu Hause bleiben können. Auf das Geld war sie gewiss nicht angewiesen – trotz des Ehevertrags würde sie eine wohlhabende Witwe sein –, die klassische Rolle der hingebungsvollen Mutter, die alles aufgab, um ganz für ihr Kind da zu sein, lag ihr aber nicht. Maya hatte versucht, in diese ganze »Mami-Welt« einzutauchen, Kaffeeklatsch mit den Mit-Müttern, bei dem man sich über die Sauberkeitserziehung, die besten Vorschulen oder Sicherheitstests von Kinderwagen unterhielt und ausführlich und mit echtem Interesse über die banalsten Fortschritte der eigenen Kinder berichtete. Maya hatte zwar lächelnd bei den Moms gesessen, aber innerlich war sie im Irak, hatte sie Flashbacks, die sich meist um eine bestimmte blutige Erinnerung drehten – häufig ging es um Jake Evans, einen Neunzehnjährigen aus Fayetteville, Arkansas, dem die untere Körperhälfte weggesprengt worden war, was er aber irgendwie überlebt hatte. Und sie bemühte sich, mit der für sie unergründlichen Tatsache zurechtzukommen, dass dieser banale Kaffeeklatsch auf demselben Planeten stattfand wie diese blutige Schlacht.

In Gesellschaft anderer Mütter nahm sie die Rotorengeräusche oft deutlicher wahr als die schaurigen Bilder. Schon komisch, dachte sie, dass diese überfürsorglichen Eltern, die nie etwas auf sich beruhen lassen konnten, als »Helikopter-Eltern« bezeichnet wurden.

Die Leute hatten einfach keine Ahnung.

Auf dem Weg zum Auto, das in ihrer eigenen Einfahrt stand, prüfte Maya die Umgebung, checkte die Stellen, an denen sich Feinde verstecken konnten, um sie anzugreifen. Das hatte einen einfachen Grund: Alte Gewohnheiten wurde man nicht los. Einmal Soldatin, immer Soldatin.

Keine Feinde in der Nähe, weder imaginäre noch reale.

Maya wusste, dass sie von ihrem Einsatz dort drüben eine Psychose wie aus dem Lehrbuch mitgebracht hatte, aber niemand kehrte von dort ohne Narben zurück. Sie betrachtete ihre psychische Störung eher als eine Art Erkenntnisgewinn: Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen hatte sie die Welt gesehen und sie verstanden.

In der Army hatte Maya Kampfhubschrauber geflogen, häufig, um anderen Deckung zu geben oder um für vorrückende Bodentruppen freie Bahn zu schaffen. Angefangen hatte sie in Fort Campbell in UH-60 Black Hawks, bis sie genug Flugstunden zusammenhatte, um sich für das renommierte 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR) im Nahen Osten zu bewerben. Soldaten bezeichneten Hubschrauber üblicherweise als »Birds«, was okay war, aber es war unglaublich nervig, wenn Zivilisten das taten. Eigentlich war es ihr Plan gewesen, in der Army zu bleiben – im Prinzip für den Rest ihres Lebens –, aber mit der Veröffentlichung des Videos auf der Website von CoreyTheWhistle war ihr dieser Plan um die Ohren geflogen, als wäre auch sie, wie Jake Evans, auf eine Mine getreten.

Die heutigen Flugstunden würde sie in einer Cessna 172 geben, einer einmotorigen, viersitzigen Maschine, die, nebenbei gesagt, das meistverkaufte Flugzeug aller Zeiten war. Der Unterricht verlief meistens so, dass der Flugschüler stundenlang flog. Mayas Job bestand dann weniger darin, Anweisungen zu geben, als ein Auge auf alles zu haben.

Fliegen oder einfach nur während des Flugs im Cockpit sitzen war für Maya eine Art Meditation. Sie spürte, wie sich die angespannte Schulter- und Nackenmuskulatur lockerte. Nein, es war nicht der Thrill oder der Kick, den man beim Flug über Bagdad in einem UH-60 Black Hawk verspürte, und sie vermisste auch die Euphorie, die sie empfunden hatte, als sie als eine der ersten Frauen einen Boeing MH-6 Little Bird Kampfhubschrauber steuerte. Niemand sprach über diese grausige Euphorie während der Kampfhandlungen, den Adrenalinschub, den manche Leute mit einem Drogenrausch verglichen. Es gehörte sich nicht, den Kampfeinsatz zu genießen, dieses Kribbeln zu verspüren und dabei zu realisieren, dass nichts im Leben mit diesem Gefühl mithalten konnte. Das war das schreckliche Geheimnis, über das man niemals sprechen durfte. Ja, der Krieg war schrecklich, und kein Mensch sollte diese Erfahrung machen müssen. Maya würde ihr Leben dafür geben, dass er niemals in Lilys Nähe kam. Die unausgesprochene Wahrheit lautete aber, dass man süchtig nach Gefahr war. Und das wollte man nicht. Man wurde in einem seltsamen Licht gesehen. Denn wer dieses Gefühl mochte, war vermutlich von Geburt an gewalttätig, hatte kein Mitgefühl, oder ihm wurde sonst irgendwelcher Unsinn unterstellt. Aber Angst machte süchtig. Zu Hause lebte man ein relativ ruhiges, friedliches, prosaisches Leben. Dann ging man rüber in die Wüste, lebte eine Weile mit Schüben von Todesangst, und wenn man zurückkam, sollte man wieder so ruhig, friedlich und prosaisch leben wie vorher. So funktionierten Menschen aber nicht. Während ihrer Flugstunden ließ Maya das Handy immer im Spind, um sich nicht ablenken zu lassen. In Notsituationen war sie über Funk erreichbar. Doch als sie in der Mittagspause auf ihr Handy sah, fand sie eine seltsame SMS von ihrem Neffen Daniel:

Alexa will nicht, dass du zu ihrem Fußballspiel kommst.

Maya wählte seine Nummer. Daniel meldete sich beim ersten Klingelton.

»Hallo?«, sagte er.

»Was ist da los?«

Als Maya Alexas Fußballtrainer auf die Schulter tippte, drehte der kräftig gebaute Mann sich so schnell um, dass ihr die Trillerpfeife, die er um den Hals trug, fast ins Gesicht schlug.

»Was ist?«, schrie er.

Der Trainer – er hieß Phil und hatte eine Tochter namens Patty, eine unausstehliche Tyrannin – war während des ganzen Spiels schreiend auf und ab gelaufen, und nur der ein oder andere Wutanfall hatte ihn zum Stillstehen bewegt. Maya kannte Drill-Sergeants, die so ein Benehmen bei abgehärteten Rekruten für übertrieben gehalten hätten, von zwölfjährigen Mädchen ganz zu schweigen.

»Ich bin Maya Stern.«

»Oh, ich weiß, wer Sie sind, aber …«, Coach Phil deutete mit einer dramatischen Geste aufs Feld, »… ich bin hier mitten in einem Spiel. Sie sollten das respektieren, Soldatin.«

Soldatin? »Ich habe nur eine kurze Frage.«

»Ich hab jetzt keine Zeit für Fragen. Kommen Sie nach dem Spiel zu mir. Zuschauer müssen sich auf der anderen Seite des Feldes aufhalten.«

»Liga-Regel?«

»Genau.«

Coach Phil entließ Maya, indem er sich umdrehte, sodass sie jetzt auf seinen breiten Rücken blickte. Maya rührte sich nicht von der Stelle.

»Das ist die zweite Halbzeit«, sagte Maya.

»Was?«

»In den Liga-Regeln steht, dass die Mädchen mindestens die Hälfte der Spielzeit auf dem Platz sein müssen«, sagte Maya. »Die zweite Halbzeit läuft, und drei Mädchen waren noch nicht auf dem Platz. Selbst wenn Sie sie noch für den Rest des Spiels einwechseln, ist das nicht mehr die Hälfte der Spielzeit.«

Mit zehn bis fünfzehn Kilo weniger hätten Coach Phil seine Shorts wahrscheinlich ganz gut gepasst. Sein rotes Polohemd mit dem aufgestickten »Coach« auf der linken Brust war so eng, dass es als Wurstpelle durchgegangen wäre. Er sah aus wie eine heruntergekommene Exsportskanone, was er, wie Maya annahm, wahrscheinlich auch war. Er war groß und kräftig und wirkte bedrohlich auf andere.

Ohne sich umzudrehen, sagte Coach Phil aus dem Mundwinkel: »Zu Ihrer Information, dies ist das Halbfinale der Liga-Meisterschaft.«

»Ich weiß.«

»Wir führen nur mit einem Tor.«

»Ich habe die Liga-Regeln gelesen«, sagte Maya. »Ich habe da keine Ausnahme für Halbfinalspiele gefunden. Und im Viertelfinale haben Sie auch nicht alle vier Ersatzspielerinnen eingesetzt.«

Er drehte sich um und stellte sich breitbeinig vor sie. Er rückte den Schirm seiner Kappe zurecht und trat in Mayas Distanzzone. Sie wich nicht zurück. In der ersten Halbzeit, als sie bei den Eltern gesessen hatte und die ewigen Tiraden sowohl gegen die Mädchen als auch gegen die Schiedsrichter ertragen musste, hatte Maya mit ansehen müssen, wie er die Kappe zweimal vor sich auf den Boden schleuderte. Es sah aus wie ein Wutanfall eines Zweijährigen.

»Wenn ich die Mädchen letzte Woche eingesetzt hätte«, sagte Coach Phil in einem Ton, als würde er Glassplitter ausspucken, »wären wir gar nicht ins Halbfinale gekommen.«

»Das heißt, Sie hätten das Spiel verloren, weil Sie sich an die Regeln gehalten hätten?«

Patty, die Tochter des Trainers, fing an zu lachen. »Das heißt, wir hätten das Spiel verloren, weil die scheiße sind.«

»Okay, Patty, das reicht. Geh für Amanda rein.«

Patty grinste, bis sie beim Schiedsrichterassistenten an der Mittellinie war.

»Ihre Tochter«, sagte Maya.

»Was ist mit ihr?«

»Sie hackt auf den anderen Mädchen rum.«

Er verzog angewidert das Gesicht. »Hat Alice Ihnen das gesagt?«

»Alexa«, korrigierte sie ihn. »Und nein, hat sie nicht.«

Daniel hatte es ihr erzählt.

Er beugte sich so weit zu ihr vor, dass sie eine unangenehme Duftwolke vom Thunfisch-Sandwich abbekam. »Hören Sie, Soldatin …«

»Soldatin?«

»Sie sind doch Soldatin, oder? Oder Sie waren es zumindest.« Er grinste. »Wie man hört, haben Sie auch ein paar Regeln gebrochen.«

Ihre Finger beugten und streckten sich, beugen und strecken.

»Als ehemalige Soldatin«, fuhr er fort, »müssten Sie das eigentlich verstehen.«

»Wieso?«

Coach Phil zog seine Shorts hoch. »Das …«, er deutete auf den Platz, »… ist ein Schlachtfeld. Ich bin der General, das sind meine Soldaten. Sie würden auch keinen blöden Landser hinter den Steuerknüppel einer F-16 setzen oder so, stimmt’s?«

Maya spürte, wie ihr Blut in Wallung geriet. »Nur um das klarzustellen«, sagte sie, wobei es ihr irgendwie gelang, das mit ruhiger Stimme zu tun, »wollen Sie dieses Fußballspiel etwa mit den Kriegen vergleichen, die unsere Soldaten in Afghanistan und im Irak führen?«

»Begreifen Sie das etwa nicht?«

Beugen, strecken, beugen, strecken, beugen, strecken. Ruhiger Atem, langsam und gleichmäßig.

»Das ist Sport«, sagte Coach Phil und deutete wieder auf den Platz. »Ernsthafter Wettkampfsport – und ja, es ist ein bisschen wie Krieg. Ich verhätschele diese Mädchen nicht. Sie sind schließlich nicht mehr in der fünften Klasse, wo alles eitel Sonnenschein ist. Dies ist die Sechste. Das wahre Leben. Haben Sie mich verstanden?«

»Die Liga-Regeln auf der Website …«

Er beugte sich so weit vor, dass der Schirm seiner Kappe ihren Kopf berührte. »Es ist mir scheißegal, was auf der Website steht. Wenn Ihnen etwas nicht passt, schicken Sie eine offizielle Beschwerde an den Liga-Vorstand.«

»Dessen Präsident Sie sind.«

Coach Phil lächelte breit. »Ich muss jetzt meine Mädchen coachen. Also tschüssikowski.« Er winkte ihr noch einmal mit den Fingern zu, drehte sich langsam um und blickte wieder auf den Platz.

»Sie sollten mir nicht den Rücken zuwenden«, sagte Maya.

»Und was wollen Sie dagegen tun?«

Sie sollte es nicht tun. Das war ihr vollkommen klar. Sie musste die Sache einfach auf sich beruhen lassen. Sie durfte Alexas Situation nicht noch verschlimmern.

Beugen, strecken, beugen …

Doch noch während Maya diese versöhnlichen Gedanken durch den Kopf gingen, verfolgten ihre Hände einen anderen Plan. Blitzschnell beugte sie sich vor, packte seine Shorts – und betete, dass er eine Unterhose trug –, dann zog sie sie bis zu den Knöcheln hinunter.

Danach geschahen mehrere Dinge sehr schnell hintereinander.

Die Menge schnappte kollektiv nach Luft. Der Coach, der eine enge Feinripp-Unterhose präsentierte, reagierte in Lichtgeschwindigkeit, beugte sich nach unten, um die Shorts wieder hochzuziehen. Dabei geriet er jedoch ins Stolpern und stürzte.

Dann setzte das Gelächter ein.

Maya wartete.

Coach Phil gewann schnell das Gleichgewicht wieder. Beim Aufspringen zog er sich die Shorts hoch und stürzte sich auf sie. Sein Gesicht war so rot vor Wut und Scham wie die Lampe vor dem Arbeitszimmer einer Prostituierten.

»Miststück.«

Maya bereitete sich innerlich vor, rührte sich aber nicht.

Coach Phil ballte eine Faust.

»Nur zu«, sagte Maya. »Geben Sie mir einen Vorwand, Sie niederzuschlagen.«

Der Trainer hielt inne, blickte Maya in die Augen, sah etwas darin und senkte die Hand. »Ach, Sie sind es nicht wert.«

Schluss jetzt, dachte Maya.

Sie bereute ihr Vorgehen bereits, vor allem weil sie ihrer Nichte die falsche Lektion über Gewalt als Lösungsweg erteilt hatte. Gerade sie hätte es besser wissen müssen. Aber als sie zu Alexa hinüberblickte, in der Erwartung, ihre stille Nichte würde verängstigt oder gedemütigt wirken, sah sie ein schwaches Lächeln in ihrem Gesicht. In diesem Lächeln lag keine Genugtuung oder gar Freude über die Demütigung des Trainers. Das Lächeln besagte etwas anderes.

Jetzt weiß sie es, dachte Maya.

Maya hatte es beim Militär gelernt, aber natürlich galt das auch im wahren Leben. Deine Kameraden mussten wissen, dass du ihnen den Rücken freihieltst. Das war die erste Regel, die erste Lektion, die über allen anderen stand. Wenn der Feind es auf dich abgesehen hat, bekommt er es auch mit mir zu tun.

Vielleicht hatte Maya überreagiert, vielleicht aber auch nicht, auf jeden Fall wusste Alexa jetzt, dass ihre Tante an ihrer Seite sein und für sie kämpfen würde, ganz egal, was geschah.

Daniel hatte sich auf den Weg zu ihr gemacht, als der Tumult ausbrach, versuchte auf seine Art irgendwie zu helfen. Auch er nickte Maya zu. Auch er hatte es verstanden.

Ihre Mutter war tot. Ihr Vater war ein Trinker.

Aber Maya hielt ihnen den Rücken frei.

Maya hatte ihren Verfolger entdeckt.

Sie fuhr Daniel und Alexa nach Hause und beobachtete wie üblich ihre Umgebung, ließ den Blick schweifen und suchte nach Gegenständen und Personen, die nicht dorthin gehörten, als sie den roten Buick Verano im Rückspiegel sah.

Der Buick selbst hatte eigentlich nichts Verdächtiges an sich. Sie war noch keine zwei Kilometer gefahren, aber der Wagen war ihr schon aufgefallen, als sie nach dem Fußballspiel vom Parkplatz auf die Straße bog. Musste nichts zu bedeuten haben. Hatte wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Shane hatte von einem sechsten Sinn gesprochen, den man als Soldat entwickelte, sodass man manchmal irgendwie einfach wusste, was los war. Das war Unsinn. Maya hatte ihm dieses Gewäsch abgekauft, bis ihnen allen auf schreckliche Art bewiesen wurde, dass sie falschlagen.

»Tante Maya?«

Das war Alexa.

»Was ist, Schatz?«

»Danke, dass du zum Spiel gekommen bist.«

»Hat Spaß gemacht. Ich finde, du hast toll gespielt.«

»Nee, Patty hat recht. Ich bin scheiße.«

Daniel lachte. Alexa auch.

»Hör auf damit. Du spielst gern Fußball, oder?«

»Ja, das ist aber mein letztes Jahr.«

»Wieso?«

»Ich bin nicht gut genug, um nächstes Jahr noch weiterzuspielen.«

Maya schüttelte den Kopf. »Darum geht’s doch nicht.«

»Hä?«

»Sport soll Spaß machen und fit halten.«

»Meinst du das ernst?«, fragte Alexa.

»Ja.«

»Tante Maya?«

»Ja, Daniel.«

»Glaubst du zufällig auch an den Osterhasen?«

Daniel und Alexa lachten wieder. Maya schüttelte den Kopf und lächelte. Sie sah in den Rückspiegel.

Der rote Buick Verano war noch da.

Sie überlegte, ob Coach Phil zu einer zweiten Runde antreten wollte. Die Autofarbe passte – rot –, aber nein, der Prachtbursche fuhr sicher einen Penisersatz-Sportwagen, einen Hummer oder etwas in der Art.

Als sie am Straßenrand vor Claires Haus hielt – selbst so lange nach dem Mord betrachtete Maya es noch als das Haus ihrer Schwester –, fuhr der rote Buick ohne zu zögern an ihr vorbei. Also vielleicht doch kein Verfolger. Vielleicht war es einfach eine andere Familie aus der Umgebung, die auch beim Fußballspiel gewesen war. Das wäre plausibel.

Maya musste daran denken, wie Claire ihr und Eileen das Haus zum ersten Mal gezeigt hatte. Damals hatte es ein bisschen ausgesehen wie jetzt: ungepflegter Rasen, abblätternde Farbe, aufgeplatzte Wege und Blumen mit hängenden Köpfen.

»Was haltet ihr davon?«, hatte Claire sie gefragt.

»Das ist eine Bruchbude.«

Claire hatte gelächelt. »Genau, danke. Wartet mal ab.«

Maya ging die Kreativität für solche Dinge ab. Sie sah das Potenzial nicht. Claire schon. Sie hatte ein Händchen für so etwas. Schon bald gingen einem Begriffe wie heiter und heimelig durch den Kopf, wenn man bei ihr vorfuhr. Schließlich sah es fast aus wie die Buntstiftzeichnung eines glücklichen Kindes, auf der die Sonne immer schien und die Blumen größer waren als die Haustür.

Davon war inzwischen nichts mehr zu sehen.

Eddie empfing sie an der Haustür. Seine Entwicklung war parallel zu der des Hauses verlaufen – nach Claires Tod war er ergraut und welk geworden. »Wie ist’s gelaufen?«, fragte er seine Tochter.

»Wir haben verloren«, sagte Alexa.

»Oh, wie schade.«

Sie gab ihrem Vater einen Kuss auf die Wange, als sie und Daniel ins Haus eilten. Eddie sah Maya etwas misstrauisch an, trat aber zur Seite und ließ sie herein. Er trug eine Jeans und ein rotes Flanellhemd, und wieder stand Maya in einer Duftwolke aus zu viel Mundwasser.

»Ich hätte sie sonst abgeholt«, rechtfertigte er sich.

»Nein«, sagte Maya. »Hättest du nicht.«

»Ich wollte nicht … Ich hab was getrunken, als klar war, dass du sie abholst.«

Sie sagte nichts. Die Kartons standen noch gestapelt in der Ecke. Claires Sachen. Eddie hatte sie noch nicht in den Keller oder die Garage gebracht. Sie lagen einfach wie bei einem Messie im Wohnzimmer.

»Das mein ich ernst«, sagte er. »Ich fahr nicht, wenn ich was getrunken habe.«

»Du bist ein Engel, Eddie.«

»So herablassend.«

»Wohl kaum.«

»Maya?«

»Was ist?«

Die Haarbüschel auf dem Kinn und der rechten Wange waren immer noch da – Stellen, die er zu rasieren vergessen hatte. Claire hätte sie gesehen, ihn darauf hingewiesen und ihn aufgefordert, darauf zu achten, dass er so nicht aus dem Haus geht.

Leise sagte er: »Als sie noch lebte, habe ich nicht getrunken.«

Maya wusste nicht, was sie dazu sagen sollte, also hielt sie den Mund.

»Na ja, ich hab schon mal gelegentlich ein Bier getrunken oder so, aber …«

»Ich weiß, was du meinst«, unterbrach Maya ihn. »Ich muss aber los. Kümmer dich um die Kids.«

»Der örtliche Fußballverband hat angerufen.«

»Aha?«

»Offenbar hast du da eine ziemliche Szene gemacht.«

Maya zuckte die Achseln. »Ich hab mit dem Trainer die Regeln diskutiert.«

»Mit welchem Recht?«

»Dein Sohn, Eddie. Er hat mich angerufen, damit ich deiner Tochter helfe.«

»Und du glaubst, dass du ihr damit geholfen hast?«

Maya sagte nichts.

»Du glaubst, ein Arschloch wie Coach Phil vergisst so etwas? Du glaubst, er findet keine Möglichkeit, seinen Frust an Alexa auszulassen?«

»Das sollte er lieber lassen.«

»Oder was?«, fauchte Eddie. »Kümmerst du dich auch in Zukunft darum?«

»Ja, Eddie. Wenn sie das braucht. Ich werde für sie einstehen, bis sie für sich selbst einstehen kann.«

»Indem du dem Trainer die Hose herunterziehst?«

»Indem ich tue, was nötig ist.«

»Hörst du eigentlich, was du da sagst?«

»Laut und deutlich. Ich habe gesagt, ich werde für sie einstehen. Und weißt du, warum ich das mache? Weil es sonst niemand tut.«

Er zuckte zurück, als hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. »Mach, dass du aus meinem Haus kommst.«

»Gut.« Maya ging in Richtung Tür, blieb aber noch einmal stehen und drehte sich zu ihm um. »Dein Haus ist übrigens eine Müllhalde. Bring es in Schuss.«

»Ich habe gesagt, du sollst machen, dass du hier rauskommst. Und vielleicht solltest du lieber erst einmal eine Weile nicht wieder herkommen.«

Sie erstarrte. »Wie bitte?«

»Ich will dich nicht in der Nähe meiner Kinder sehen.«

»Deiner …?« Maya trat näher an ihn heran. »Würdest du mir bitte sagen, warum?«

Der Zorn, der in seinen Augen lag, schien sich aufzulösen. Eddie schluckte, wandte den Blick ab und sagte: »Du verstehst das nicht.«

»Was versteh ich nicht?«

»Du warst diejenige, die in den Kampf gezogen ist, damit wir anderen es nicht tun mussten. Du hast dafür gesorgt, dass wir uns sicher fühlen.«

»Ich war diejenige?«

»Ja.«

»Das versteh ich nicht.«

Schließlich sah er ihr in die Augen. »Der Tod verfolgt dich, Maya.«

Sie stand nur da. Irgendwo in der Umgebung stellte jemand einen Fernseher an. Sie hörte gedämpfte Schreie.

Eddie begann, an den Fingern abzuzählen. »Erst der Krieg. Dann Claire. Jetzt Joe.«

»Du gibst mir die Schuld?«

Er öffnete den Mund, schloss ihn wieder, versuchte es noch einmal. »Vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht hat der Tod dich in irgendeinem Dreckskaff in der Wüste gefunden. Vielleicht hast du ihn aber auch schon immer in dir getragen und irgendwie freigelassen … oder er hat dich nach Hause verfolgt.«

»Du laberst eine gewaltige Scheiße, Eddie.«

»Möglich. Verdammt, ich mochte Joe. Joe war ein guter Mensch. Und jetzt ist er auch tot.« Eddie sah zu ihr auf. »Ich will nicht, dass es als Nächstes jemanden trifft, den ich liebe.«