Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bewegende Erinnerungen Luries an seine Zeit während des Nationalsozialismus in Riga – wie lässt es sich mit dem Erlebten weiterleben? Im Spätsommer des Jahres 1975 bestieg Boris Lurie in New York ein sowjetisches Schiff, um nach Riga zu fahren und damit nach über 30 Jahren wieder in die Stadt zu kommen, in der er aufgewachsen war und wo er die Schrecken der deutschen Besatzungszeit hautnah miterleben musste. Insbesondere ein Geschehnis änderte dabei den Lauf seines Leben, als im Dezember 1941 im Wald von Rumbula Tausende Juden hingerichtet wurden, darunter Familienmitglieder Luries sowie seine damalige Freundin. Luries Leben teilte sich in ein vor und ein nach Rumbula, und sein Besuch dieses Ortes während seiner Reise führte auch dazu, dass er mit dem Schreiben begann und darüber in den Dialog mit denjenigen, die nicht mehr da waren. Nach Luries Tod entdeckte man in seinem Nachlass mehrere Boxen, gefüllt mit schriftlichen Aufzeichnungen und Zeitungsausschnitten. Aus Riga zurückgekommen, hatte Lurie damit begonnen, seine Erinnerungen an Riga während des Zweiten Weltkriegs niederzuschreiben, aber auch die Empfindungen während seiner Reise festzuhalten. Ein berührender Text, der die Frage aufwirft, wie man danach weiterleben kann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Boris Lurie

In Riga

Aufzeichnungen

Aus dem Englischen übersetzt

und mit einem Vorwort

von Joachim Kalka

Wallstein Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2023

www.wallstein-verlag.de

In Kooperation mit Boris Lurie Art Foundation

www.borislurieart.org

© Boris Lurie Art Foundation

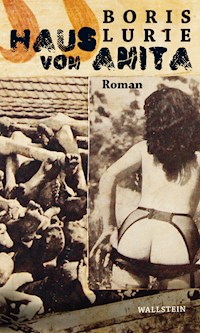

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf,

unter Verwendung einer Abbildung des Immigrant’s NO Suitcase (Anti-Pop), 1963, von Boris Lurie: © Boris Lurie Art Foundation

Abbildung auf der Rückseite des Umschlags:

Boris Lurie: Messer in Zement, ca. 1972-74

© Boris Lurie Art Foundation

Alle Abbildungen in diesem Band: © Boris Lurie Art Foundation

ISBN (Print) 978-3-8353-5355-8

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8457-6

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8458-3

Inhalt

Umschlag

Impressum

Vorbemerkung

In Riga. Aufzeichnungen

Vorbemerkung

Von dem russisch-amerikanischen Künstler jüdischer Herkunft Boris Lurie (1924-2008), dem Vertreter einer in den sechziger Jahren entwickelten radikalen »NO!art« (deren Bedeutung nun durch eine Reihe von Ausstellungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten zusehends sichtbar geworden ist und eine neue Würdigung erfährt), gibt es einen umfangreichen literarischen Nachlaß, aus dem zuerst der Roman House of Anita (2016, deutsch: Haus von Anita, Wallstein Verlag 2021) veröffentlicht wurde, der mit kunstvoller Verzweiflung ein skandalöses Ineinander von sadomasochistischen Ritualen und Holocausterinnerung konstruiert. Nun folgt In Riga (2019), eine Meditation über Gedächtnis, Verlust, Heimkehr, das Grauen der Geschichte. Dieses Buch schildert eine Reise des seit 1946 in New York lebenden Autors im Jahre 1975 auf den Spuren unerträglicher Erinnerungen nach Riga, in die Stadt seiner Kindheit und Jugend, an deren Rand im Wald von Rumbula unter vielen, vielen anderen seine Mutter, Schwester, Großmutter und seine Geliebte ermordet wurden. Der Bericht ist ebenso wie der vorangegangene Roman zwangsläufig das Produkt editorischer Bearbeitung, da Boris Lurie keine abgeschlossenen Werke, sondern umfangreiche Konvolute seiner Texte mit Wiederholungen, abbrechenden Ansätzen und Parallelversionen hinterließ. Die Herausgeberin Julia Kissina hat ihre Arbeit mit Sorgfalt und Diskretion durchgeführt. Eine gewisse Unabgeschlossenheit des Textes bleibt sichtbar, und dies ist auch richtig, denn sie dürfte durchaus zu dessen Wesen gehören, zu einem Prozeß langer obsessiver Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, die »kein Ende findet« – es sei gestattet, hier auf meine Vorbemerkung zu der deutschen Ausgabe von Haus von Anita in diesem Verlag hinzuweisen. Was ich als Übersetzer dort zu sagen versucht habe, gilt ebenso für dieses Buch: Es konnte nicht Aufgabe der Übertragung sein, eine Geschlossenheit und Widerspruchslosigkeit herzustellen, welche das Original nicht besitzt; die Rauheiten und Kantigkeiten des Materials waren zu respektieren. Aus ähnlichem Grund wurden die Orts- und Personennamen fast ausnahmslos in ihrer englischen Schreibweise belassen.

Das Buch rekonstruiert bruchstückhaft eine Kindheit und Jugend, mit Fetzen von Normalität – alten Schlagern: Parlez-moi d’amour … Bei mir biste scheen … Leckereien aus den Delikateßgeschäften, Streitereien und Spielen der Geschwister: »Hier spiele ich mit meiner Schwester Jeanna endlose Variationen einer Unterhaltung zwischen zwei Automobilbesitzern: ›Wie viele Zylinder hat Ihr Wagen?‹ – ›Fünf.‹ – ›Meiner hat sechs.‹ – Und so weiter und so fort. Das wurde nie langweilig, es gefiel uns gerade wegen der Wiederholung und der Albernheit.«

Mit solchen Erinnerungen, deren Banalität durch die bald folgende Vernichtung etwas Herzzerreißendes annimmt, kreuzen sich Vignetten der sowjetischen Wirklichkeit, die nun dem Touristen in einem Lettland entgegentritt, das schon vor Jahrzehnten von Rußland annektiert wurde. »Ich stelle mich am Auskunftsschalter an. Als ich an der Reihe bin, sagt die junge Frau böse zu mir: ›Hier rauchen wir nicht! Jeder in Rußland kümmert sich um die Gesundheit der Bevölkerung!‹ (Mit der Implikation: Du unzivilisierter Bursche!) Dies sind die ersten Worte, die jemand nach meiner Rückkehr nach Riga zu mir gesagt hat.«

Das »Sowjetische« erscheint in seiner historischen, naiven Leuchtkraft am Beispiel des Schuldirektors, der sein Amt nach der Besetzung Lettlands durch die Sowjetunion 1940 ausübt. Der halbwüchsige Lurie fragt »den Genossen Schneir, ob er mir helfen würde, dort [bei einem der Schule benachbarten sowjetischen Verlag, JK] Arbeit als Illustrator zu finden. Der immerfort optimistische, liebenswerte kleine Mann, ein glühender Kommunist, unterrichtet auch sowjetische Ökonomie und Geographie. Er gerät buchstäblich in eine glückliche Trance, wenn er die Breite und Länge unseres neuen Landes schildert, die autonomen Republiken und die Gebiete mit seltsamen asiatischen Namen, die glorreiche Leistung des Moskau-Wolga-Kanals und des Belomor-Kanals (die Tausende, die beim Bau umgekommen sind, erwähnt er nicht). Schneir fiel an der Front. Aber ich bekam verschiedene Aufträge des Verlags, für einen Bucheinband und für Vignetten zu Geschichten, und ich erhielt dreihundert Rubel dafür … Man sagte mir, mein Stil sei zu pessimistisch, zu düster; ich sollte mich mit den Theorien des sozialistischen Realismus auseinandersetzen.«

Auf die Sowjetunion werden im Weltkrieg naturgemäß größte Hoffnungen gesetzt. Und doch beginnt fast sofort ein unerklärlicher Prozeß des Verschwindens, der Säuberung innerhalb der sowjetischen Bevölkerung. »Jetzt wird unsere großartige, allmächtige Rote Armee kurzen Prozeß mit dem Erzfeind machen. Ich werde auf einem russischen Panzer in Berlin einrollen. Aber ein paar Tage später verschwinden unser sehr netter junger sowjetischer Ingenieur aus Leningrad und seine Frau, dann unsere einstige Mieterin, die Gattin eines Obersten, dann die in hohen Stellungen arbeitenden sowjetischen Freunde meiner Schwester Jeanna. Schließlich ist Sascha Efraimson, der Freund meiner Schwester, ein NKWD-Kommandant, plötzlich weg.«

Das eigentliche Thema dieser Erinnerung ist jedoch zwangsläufig das Panorama der nationalsozialistischen Barbarei und damit auch das Panoptikum der teils unvorstellbar grausamen, teils stur bürokratischen, teils verwirrten und überforderten Unterdrücker, deren typologische Varianten nachgezeichnet werden. Bis hin zur plötzlichen, überraschenden Würdigung eines deutschen Offiziers, der seine schreckliche Funktion stumm ohne Übergriffe und Brutalitäten ausübte: »Ein großer und schweigsamer, introvertierter Mann, der hart aussieht, aber wahrscheinlich weich und liebevoll ist; wo bist du, guter Oberleutnant Vogel?«

Dieses Buch berichtet von den Schicksalen des Autors und seines Vaters als Zwangsarbeiter im nationalsozialistischen Vernichtungssystem; man wird Lurie zustimmen, wenn er hervorhebt, wie ganz und gar unwahrscheinlich es war, daß sie beide überlebt haben. Der zweite Erzählstrang, punktuell, stockend, aber immer wieder hartnäckig aufgenommen, ist Boris Luries Werdegang als Künstler: Nachgezeichnet werden seine Lernerfahrungen, seine Versuche, seine technischen Erkenntnisse auf diesem Wege, und es wird klar, wie sehr die Topographie Rigas und der Arbeitslager die Thematik seines Schaffens geprägt hat.

Schließlich ist festzuhalten, daß Boris Lurie an einer Stelle seines Reiseberichts, als er im Wald von Rumbula zwischen den Gräbern steht, schonungslos eine Wahrheit ausspricht, die selbst in House of Anita, diesem singulären Konstrukt aus Pornographie und Holocaust, nur als insistente Andeutung stehengeblieben war: daß sich für ihn das vorgestellte Bild der ermordeten Freundin im Augenblick ihrer Ermordung sexualisiert hat. Das Erinnerungsschemen der Geliebten, die sich wie alle die in Rumbula dem Massenmord zum Opfer gefallenen jüdischen Frauen am Rande der Grube nackt ausziehen mußte, saugt in diesem phantasierten Augenblick die zwielichtige Magie des Striptease an sich. Luries Zorn angesichts der Unabweisbarkeit des nicht – nicht einmal in diesem Zusammenhang – auszutilgenden sexuellen Begehrens, angesichts der unbekümmerten Kontaminationsbereitschaft erotischer Erregung, erweist sich als konstitutives Moment seiner künstlerischen Praxis (deren Logik der Titel des 2007 kurz vor seinem Tode gedrehten Films über ihn festhält: Shoah and Pin-Ups). Dies ist ein Augenblick schwer zu ertragender Wahrheit; in einem Buch, das seine »Psychologie« nicht weiter groß ausstellt, ist hier ein Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts auf unerhörte Weise an eine Grenze gegangen und hat Zeugnis abgelegt von dem, was man früher einmal »das Menschenherz« genannt hat.

Joachim Kalka

Boris Lurie in Deutschland, 1945

Boris’ Traum

Ich ziehe Gräben in den Sand, die ich kunstvoll dekoriere, während ich grabe: Die hauptsächliche Funktion der Tunnel bleibt die untergründige Verbindung zwischen verschiedenen Punkten. Die Dekoration ist nachrangig und geschieht sehr rasch, während das Graben der Tunnel vorangeht. Die Hauptsache ist, daß die Geschwindigkeit der Grabung nicht nachläßt. Jemand hilft mir offenbar beim Graben, denn ich erinnere mich, daß ich Tunnel dekoriert habe, die bereits angelegt waren. Wer? Mein ungesehener Helfer, Herr Fatum?

Am 31. Juli 1975 beschloß ich, nach Leningrad zu reisen, dann nach Riga. Ich brach am 16. September mit einem russischen Schiff auf. Im Oktober 1975 kehrte ich nach einunddreißig Jahren zurück nach Riga.

Boris Lurie, ohne Titel, 1960er Jahre

Vergesse ich dein, Jerusalem …

Das erste Mal, als ich versuchte, den Ozean mit einem russischen Schiff zu überqueren, zerrte ich mir am Vorabend beim Einparken meinen Ellbogen und zog mir eine Schleimbeutelentzündung zu; das Schiff legte ohne mich ab. Das zweite Mal fuhr ich die ganze Nacht hindurch mit dem Bus nach Montreal, und als ich am Pier ankam, war die Puschkin schon mitten auf dem Sankt-Lorenz-Strom. Das dritte Mal – und diesmal reiste ich tatsächlich nach Leningrad, nicht lediglich nach Frankreich – hätte ich verschlafen, wenn mein Freund Bob Benson nicht den ganzen Weg von Long Island zurückgelegt, mich geweckt und zum Schiff gebracht hätte.

Meine Freundin, die an der Lermontow Abschied von mir nahm, sagte, sie wüßte, daß ich nicht zurückkommen würde. Ich dachte auf dem Schiff über diese düstere Prophezeiung nach; Frauen haben dunkle Intuitionen. Beinahe behielt sie Recht.

***

Während ich in der Noliktavas-Straße wohne, kommt mein Vater – oder war es meine Mutter? – aus Palästina mit einem Geschenk zurück: einer Uhr mit hebräischen Zahlen und einer biblischen Inschrift auf dem Zifferblatt: »Vergesse ich dein, Jerusalem, so schrumpfe meine Rechte ein.«

Ich habe einen wunderbaren alten Rabbi (tatsächlich ist er ein Religionslehrer, kein richtiger Rabbiner), der mich vor meiner Bar-Mitzvah die jüdische Religion lehrt. Er ist freundlich und aufgeklärt und wohnt in der Nähe der Maskavas-Straße. Ihm verdanke ich eine tolerantere Auffassung von Religion. Ich schreibe mir meine eigene drosche (die Rede bei der Bar-Mitzvah), und sie endet mit den Worten: »Lang lebe das arbeitende Israel!« Ein großer Erfolg. Mein Vater, der Kapitalist, ist stolz auf mich. Ich bin sehr klug und sehr unkonventionell.

***

Unser Haus in der Noliktavas-Straße wird von der Internationalen Roten Hilfe dazu benutzt, bei Teeeinladungen Spenden zu sammeln. Unter dem halbfaschistischen Ulmanis-Regime ist meine Mutter die Gastgeberin. Die Werke meines Vetters, des kommunistischen Künstlers Mulya Chashkin, werden verkauft, um ihn im Gefängnis zu unterstützen oder ihm zu helfen, das Gefängnis zu verlassen und in die Sowjetunion zu gehen. Mein Vater haßt die Bolschewisten natürlich. Doch Idealismus und Kultur, selbst die der Bolschewisten, stehen über dem Haß.

Sehr spät kommt eines Nachts die Polizei des lettischen Ulmanis-Regimes, um das Haus zu durchsuchen. Mein Vater ist im Ausland auf Reisen, was ein Glück ist, denn er hätte getobt und Schlimmes angerichtet. Es stellt sich heraus, daß meine Schwester Assya mit der kommunistischen Jugendbewegung zu tun hat. Was sie zunächst rettet, ist der Umstand, daß meine Mutter die Situation hervorragend handhabt; ihre aristokratischen Manieren führen zu großer Rücksichtnahme seitens der Geheimpolizei. Sie darf ihre Tochter zur Behörde für Politische Überwachung begleiten. Ein, zwei Tage später wird meine Schwester in die Obhut meiner Mutter entlassen. Mein Vater sorgt nach seiner Rückkehr durch Vermittlung eines Herrn Dubin – ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter, ein bärtiger ultrareligiöser Jude und der beste Freund des gemäßigt antisemitischen Diktators Ulmanis –dafür, daß meine Schwester ihre Freiheit wiedererlangt, vorausgesetzt, sie verläßt das Land. Sie geht zuerst nach Kaunas in Litauen und dann nach Italien, wo sie heiratet, um noch vor dem Kriegseintritt Italiens nach New York auszureisen. Meine Mutter muß, als Entgelt an den ultraorthodoxen Herrn Dubin, der die jugendliche Untergrundtätigkeit meiner Schwester gedeckt hat, regelmäßig in die Mikwe gehen. Meine Mutter schaut so traurig aus, wenn sie mit ihrem Päckchen in die Mikwe aufbricht. Während der Haussuchung schließe ich mich auf dem Klo ein und schreibe in die Luft die Worte »Nieder mit der Aizsargi« (der paramilitärischen Miliz der Letten). Ich hasse die Diktatur und liebe die Demokratie, mehr denn je.

Hoch das demokratische Lettland – Juni 1940

Ein sonniger Tag im Juni 1940, auf dem Aspazijas-Boulevard, in der Nähe der Maryinskaya-Straße. Ein elektrischer Schock scheint durch meinen Körper zu gehen. Noch nie habe ich etwas Derartiges gesehen – Tausende und Abertausende von Menschen demonstrieren mit roten Fahnen. Sie sind wirklich glücklich, sie haben sich erhoben, in sich den Überrest alter Wut. »Es lebe die glorreiche Rote Armee!«, »Es lebe das demokratische Lettland!« So sieht also Freiheit aus: Menschen zusammen in Ekstase, die schreien, rufen und ungehemmt ihren Zorn und ihr Glücksgefühl zum Ausdruck bringen. Die Demokratie ist da, nach Jahren des faschistischen Zwanges, des lettischen Chauvinismus, des leisen und langsam legalisierten Antisemitismus. Ein offener Lastwagen der russischen Armee fährt in Gegenrichtung an der Demonstration vorbei, die Rotarmisten lächeln und winken den Demonstranten zu. So nett aussehende Jungs, so bescheiden gekleidet in ihren einfachen Uniformen, und dabei fahren sie in diesem aufwendigen, glänzenden, zivil aussehenden Pritschenwagen. Die Rote Armee, das muß schon etwas Großes sein, wenn sogar einfache Soldaten in Automobilen daherkommen – eine Zivilisation mit überlegener Technologie –, unsere lettischen Soldaten sind nie gefahren, immer nur einhermarschiert …

Vorkriegszeit, die Blaumana-Straße

Hier in der Blaumana-Straße, neben unserer Schule, lag der Sowjetische Jüdische Verlag. Ich hatte mich in dem nunmehr herrschenden Geiste der Gleichheit zwischen Schülern und Lehrern an unseren Rektor gewandt, den Genossen Schneir, ob er mir helfen würde, dort Arbeit als Illustrator zu finden. Der immerfort optimistische, liebenswerte kleine Mann, ein glühender Kommunist, unterrichtet auch sowjetische Ökonomie und Geographie. Er gerät buchstäblich in eine glückliche Trance, wenn er die Breite und Länge unseres neuen Landes schildert, die autonomen Republiken und die Gebiete mit seltsamen asiatischen Namen, die glorreiche Leistung des Moskau-Wolga-Kanals und des Belomor-Kanals (die Tausende, die beim Bau umgekommen sind, erwähnt er nicht). Schneir fiel an der Front. Aber ich bekam verschiedene Aufträge des Verlags, für einen Bucheinband und für Vignetten zu Geschichten, und ich erhielt dreihundert Rubel dafür, mein erstes selbstverdientes Geld, eine stattliche Summe. Man sagte mir, mein Stil sei zu pessimistisch, zu düster; ich sollte mich mit den Theorien des sozialistischen Realismus auseinandersetzen. Also würden vielleicht die Aufträge enden, wenn ich mich nicht änderte. Ich wußte nur zu gut, wie hartnäckig schwierig, wie unmöglich es für mich sein würde, anders zu zeichnen.

Es ist Mai-Juni 1941. Sowjetische Zeitungen veröffentlichen kryptische Meldungen. Die UdSSR hat ein Abkommen mit Jugoslawien, dessen Regierung von Deutschland angegriffen wird; dann eine kleine Notiz über die Landung deutscher Divisionen in Finnland. Wir heißen die Neuigkeiten vom Dissens zwischen der Sowjetunion und Deutschland willkommen und sind überzeugt von der Sowjetmacht. Von meinem ersten Verdienst kaufe ich meiner Mutter eine große Schachtel Pralinen. Das fühlt sich wirklich hervorragend an.

Mein Vater ist jetzt nicht mehr so mächtig. Seine Firma ist verstaatlicht worden, und er lebt in der Angst, seine einstigen Sünden in Leningrad könnten ihn einholen, in der Angst, in einem dunklen Büro des NKWD (der Vorläuferorganisation des KGB) könnte ein namenloser Beamter zufällig auf seine Akte stoßen. Er weiß nur zu gut, was einstigen Geschäftsleuten in der Sowjetunion droht, auch ohne Leningrad-Akte. Zu alledem kommt hinzu, daß er das Gefühl hat, versagt zu haben, weil er den Gang der Dinge falsch eingeschätzt hat. Er hat die Chance vertan, nach Palästina oder in die USA auszuwandern, ehe die Rote Armee alle Verbindungen kappte. Er hat mit anderen Geschäftsleuten zusammen einen kleinen Herstellerverbund gegründet, ein Kartell, sie stopfen Zahnpasta in Tuben, sie ducken sich weg und hoffen, daß man sie in Ruhe läßt. Unser Mieter, der sowjetische Oberst, bietet meinem Vater eine Stelle an – Einkaufsleiter in einer Panzerfabrik, mit deren Aufbau er hier zu tun hat. Das Angebot wird sanft und dankbar abgelehnt – keine sowjetische Stellung für Ilyushka. Er will nur unauffällig leben und, wenn möglich, fortgehen.

Der finanzielle Niedergang meines Vaters und mein Aufstieg als Brotverdiener fühlen sich wirklich gut an. Nicht, daß ich den Sturz meines Vaters genießen würde, aber, nun ja, ich spüre endlich, daß mir eigene Muskeln wachsen.

Deportationen, 14. Juni

Die Sonne scheint in mein Zimmer. Dieser Raum ist auch die Zahnarztpraxis meiner Mutter, seit das Geschäft meines Vaters unter sowjetischer Herrschaft verstaatlicht worden ist. Es ist etwa zehn Uhr früh. Ich habe sehr gut geschlafen, ich fühle mich wohl. Am Vorabend war ich bei einem Fest und hatte ungewöhnliches Glück bei meiner Liebe (so schien es wenigstens), denn sie schenkte mir tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Ich hatte bei zwei Prüfungen in der Oberschule versagt und war der Vorletzte in meiner Klasse. Was sollte ich mit mir anstellen, wenn die Schule vorbei war? Mit achtzehn mußte man automatisch zum Militär, mindestens vier Jahre. Ich überlegte, ob ich mich freiwillig zur Marine melden sollte, was fünf Jahre bedeuten würde. Aber auf dem Fest vergaß ich all diese Sorgen.

Ein paar Wochen zuvor hatten die Deportationen begonnen: Betroffen waren die vormals Reichen, die unabhängigen Geschäftsleute und die politisch Unzuverlässigen, mit ihren gesamten Familien. Vor zwei Wochen klingelt um fünf Uhr früh das Telefon. Meine Tante ist dran. »Und, geht ihr auch weg?« Eine Soldatenstimme unterbricht sie und sagt, sie solle sich beeilen. »Wir sehen euch dann!« Ich schaue aus dem Fenster. Leute aus unserem Gebäude marschieren die Straße hinunter, beladen mit irgendwelchen Bündeln, in Bettlaken gewickelt, was immer sie tragen können. Sowjetische NKWD-Soldaten eskortieren sie. Uns haben sie nicht mitgenommen. Ein bürokratischer Fehler.

Der Mann meiner Tante (der erst vor kurzem ein eigenes Geschäft aufgemacht und zuvor für meinen Vater gearbeitet hatte) und andere ganz kleine unabhängige Geschäftsleute wie er werden deportiert. Der Fall meines Vaters ist noch schlimmer; da er Rußland 1924 illegal verlassen hat, gibt es eine ökonomische Anschuldigung gegen ihn. Nun, vielleicht haben sie uns übersehen.

In der Nacht vor der Deportation fiel mir auf, wieviel Lastwagen und Arbeitermilizen zusammengezogen wurden, aber ich wußte nicht, wozu das gut sein sollte. Deportation – dieses Wort gebrauchten wir nicht. Es war einfach ein Weggehen, ein Fortgebrachtwerden; ein völliges Rätsel für einen Sechzehnjährigen.

Ich begegne Eli Hofmann, meinem kleingewachsenen Schulkameraden, vor dem Gartentor unseres Hauses. Wir witzeln, wir sind lässig, wie es unter uns Jungen stets üblich war. »Na denn, wir sehen uns in Zentralasien.«

Das deutsche Bombardement, 22. Juni

Meine Mutter weckt mich. »Steh auf, der Krieg hat angefangen!« Ich drehe mich um und schlafe noch ein wenig weiter.

Keine Deportationen mehr, keine nicht bestandenen Prüfungen, keine Schule. Jetzt wird unsere großartige, allmächtige Rote Armee kurzen Prozeß mit dem Erzfeind machen. Ich werde auf einem russischen Panzer in Berlin einrollen. Aber ein paar Tage später verschwinden unser sehr netter junger sowjetischer Ingenieur aus Leningrad und seine Frau, dann unsere einstige Mieterin, die Gattin eines Obersten, dann die in hohen Stellungen arbeitenden sowjetischen Freunde meiner Schwester Jeanna. Schließlich ist Sascha Efraimson, der Freund meiner Schwester, ein NKWD-Kommandant, plötzlich weg.

Sie läuft hinüber zur Stabu-Straße, wo sein Zivilauto geparkt ist; der NKWD-Mann mit dem schwarzen Ledermantel ist für immer verschwunden. Jeanna hätte mit ihren Arbeitskolleginnen im Forstwirtschaftskommissariat nach Rußland gehen können. Stattdessen wird sie superpatriotisch, sie beschließt, zu bleiben und als Krankenschwester an die Front zu gehen.

Deutsche Bomben. Wir sitzen im Keller. Unsere Nachbarin, Olga Ossipovna Penerdzi, kann mich nicht leiden – glaubt, ich wäre ein Kommunist. Ihr Mann verschwindet und kehrt nie zurück.

Zwei russische Soldaten humpeln barfuß und verwundet die Stabu-Straße entlang. Dann ist alles vorbei. Im Radio schmettern Glückwünsche an die deutschen Befreier, den Juden und Bolschewisten wird der Tod geschworen. Lettische Partisanen, Faschisten mit rot-weiß-roten Armbinden, bevölkern die Straßen. Wir gehen tagelang nicht aus dem Haus. Nach und nach hört man Gerüchte: »Alle Männer im Nachbarhaus sind von den Partisanen abgeholt worden.« Die Erzählungen von Greueltaten beginnen.

Dann kommt die lettische Polizei, aber nur, um zu plündern. Mein Vater hat völlig den Kopf verloren und wird hysterisch. Meine Mutter, kühl, aristokratisch, effizient, nimmt alles in die Hand. Selbst die Plünderer begegnen ihr respektvoll.

Die lettischen Juden

Die lettischen Juden wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt – sie wurden entweder ermordet oder erlitten ihr Schicksal gemäß verschiedenen Umständen.

Vor Ausbruch des Krieges deportierten die Sowjets über hunderttausend Menschen aus verschiedenen ethnischen Gruppen, die als potentielle Klassenfeinde und Staatsfeinde angesehen wurden. Unter ihnen waren viele Juden, vielleicht zehn- bis fünfzehntausend. Leute mit Vermögen, Prominente, wurden – Männer wie Frauen – in Arbeitslager im Norden Sibiriens verschickt, wo nur die Jungen und Kräftigen die schwierigen Bedingungen überlebten. Dies waren keine Vernichtungslager im deutschen Sinne, doch die Schwächeren starben dort so oder so. Zu einem Zeitpunkt, da Lettland und der größte Teil des europäischen Rußland von den Deutschen besetzt waren, wurden in den sowjetischen Lagern Prozesse abgehalten – die Urteile wurden im Hinblick auf das Vermögen der Angeklagten gefällt. Frauen und Kinder wurden in landwirtschaftliche Kollektive in Sibirien geschickt, wo sie die Kriegsjahre und die Stalinzeit verbrachten. Das war die erste Gruppe.

Die zweite Gruppe bestand aus denjenigen, die mit der zurückweichenden russischen Armee aus Lettland flohen, bereits dezimiert von den Deutschen und ihren Kollaborateuren. Sie ließen sich in Rußland nieder, östlich von Moskau, in Agrarkollektiven, in der Nähe des Sitzes der lettisch-sowjetischen Exilregierung. Es wurde eine lettische Division gebildet, die hauptsächlich aus Juden bestand. Die meisten Soldaten und Offiziere dieser Einheit wurden in der Schlacht um Moskau getötet. Nach der Befreiung kehrten die Überlebenden dieser Gruppe nach Lettland zurück, und viele andere russische Juden schlossen sich ihnen an. Sehr bald wurzelte sich wieder eine jüdische Gemeinschaft auf einem Boden ein, wo niemand geglaubt hatte, es würde je wieder etwas dort wachsen.

Die dritte Gruppe besteht aus den Toten – etwa fünfzig- bis sechzigtausend lettische Juden, die in die folgenden Kategorien aufzuteilen wären: a) in den ersten Tagen der Besatzung mehr oder weniger individuell getötet, meist im Zentralgefängnis nach einer »Verhaftung«. Sie wurden in unbezeichneten Gräbern im Biķernieku-Wald am Rande Rigas verscharrt und überall in Provinzstädten und Dörfern. b) Die Juden des Rigaer Ghettos wurden während der zwei großen Aktionen getötet und in Massengräbern im Rumbula-Wald, neun Kilometer außerhalb von Riga, beerdigt; etwa dreißigtausend, getötet an zwei Tagen, dem 30. November und dem 8. Dezember 1941. c) Viele Arbeitsjuden aus dem Ghetto – und später von verschiedenen anderen Orten – wurden in die Arbeitslager gebracht, wo sie für deutsche Einheiten eingesetzt wurden. Zu diesen kamen noch fünftausend Neuzugänge aus Litauen und Deutschland, so daß dort insgesamt siebentausend hausten. Viele wurden von den sich zurückziehenden Deutschen »evakuiert« und kamen in KZs auf deutschem Gebiet. Eintausend überlebten. d) Diejenigen Individuen, die sich als Zivilisten versteckten, zu Mischehen gehörten oder unter falschem Namen lebten. Von diesen fünfhundert überlebte nur eine Handvoll.

Zusätzlich zu den lettischen Juden wurden etwa fünfzig- bis hunderttausend deutsche und tschechische Juden nach Lettland gebracht. In Riga wurden sie gezwungen, im sogenannten Reichsjudenghetto zu leben. Die meisten wurden innerhalb kürzester Zeit ausgerottet.

Die Apokalypse

Auf der Lermontow, die nach Riga fährt, sagt mir jemand mit großem Nachdruck, alle Menschen seien eins, wir seien alle eins … In der Bordbücherei finde ich ein englisches Buch mit dem Titel Documents Accuse (»Dokumente klagen an«, Gintaras, Vilnius 1970). Es enthält Aktenstücke der Kriegszeit, welche Greueltaten in Litauen schildern. Ein Dokument ist der Brief eines SS-Mannes an seinen Vorgesetzten, der verschiedene Vorschläge enthält. Der Verfasser bedauert, daß wegen der Ziele der deutschen Politik nicht alle Arbeitsjuden sofort hingerichtet werden können. Er schlägt vor, sie wenigstens zu sterilisieren; wird eine Jüdin trotzdem schwanger, soll sie erschossen werden. Ein anderer Brief ist von einem litauischen Polizeibeamten: Sollte ein litauischer Kommunist verhaftet werden, wird er nur freigelassen, wenn er zweifelsfrei nachweisen kann, daß er mindestens einen Juden getötet hat.

***

Olga Ossipovna Penerdzi, eine Russo-Schwedin, unsere Nachbarin in Riga, versteckte unsere Wertgegenstände für uns und half vielen verhafteten Juden trotz höchstem Risiko für ihr eigenes Leben. Sie ist Bildhauerin, erfahre ich nun, über achtzig, eine schöne alte Dame, ruhig und gelassen. Sie bot meinem Vater Unterschlupf in ihrer kleinen Wohnung an, mir aber nicht – ich sehe zu jüdisch aus, und ohnehin wären zwei Mitbewohner zuviel.

Nach dem Auf und Ab der Kriege, der gescheiterten Revolutionen, all der Morde – was kann man tun? Das einzige Geschenk, das sie von mir annehmen wollte, war ein Flohhalsband für ihren alten Hund, das von New York mit einem erläuternden offenen Brief geschickt werden sollte, um den Verdacht des Zensors zu zerstreuen. Olga Ossipovna glaubt an Hungerkuren, sie fastet bis zu dreiundzwanzig Tage lang.

Die Tochter von Olga Ossipovna sagt: »In der Apokalypse steht, wenn alle Juden nach Israel zurückkehren und wenn Männer und Frauen sich im Aussehen nicht mehr unterscheiden, wird eine Krise eintreten, und die Welt geht entweder unter, oder eine vollkommene neue Welt entsteht.«

Ich schleiche mich in eine von den vier, fünf Bars an Bord der Lermontow (die alle lächerliche Namen wie »Festival« tragen), dränge mich an die Theke, bestelle nervös einen Drink auf Russisch. Noch ein Drink und noch einer; die Barfrau redet mich nun auf Russisch an, es werden russische Witze gemacht, und der Hilfskellner setzt sich hin, um Schach zu spielen. Ein nett aussehender Ober lächelt, ein einfaches Gemüt, er wird freundlich und sehr gesprächig, während andere Russen immer Distanz zu den Ausländern wahren. Er weiß, ich bin Ausländer, trotz meinem fließenden Russisch, aber er tut, als wäre ich keiner. Ich bin betrunken. Rußland steckt mir in den Knochen.

Olga Ossipovna Penerdzi hat, wie es scheint, ganz Recht: Hungerkuren helfen gegen alles. Der Körper nimmt nur die überflüssigen schlimmen Anteile auf, niemals die guten. Hier haben wir die Entsprechung zur hedonistisch-anarchischen Jugendkultur. Biete dich Gott rückhaltlos dar, aber du brauchst ihn nicht mehr Gott zu nennen. Trotzdem ist er es, sagt die westliche Jugend. »Genieße das Leben, springe ungehindert herum, entlaufe allem, sei frei von Schuldgefühlen, alles bringt sich von selbst in Ordnung.« Olga Ossipovna sagt: »Schwitze, spür dich selbst, sei ruhig, sei still.«

Es ist spät nachts. Nach meinen Berechnungen nimmt die Lermontow nun ihren Kurs durch die ruhige Ostsee in Nähe der lettischen Küste. Die Massengräber des ganzen Landes grüßen den Intourist-Passagier durch die Nacht.

Leningrad

Wäßrige Kartoffelsuppe und eine Scheibe dunkles Brot sind nicht mehr gut genug für mich. Mich füllen wieder die unbedeutenden Alltagsdinge des friedlichen Lebens an, und dazu vielleicht eine nagende Gier nach immer mehr von diesen unbedeutenden Dingen. Meine mißgeborenen Erfahrungen der Kriegszeit haben in mir eine Mutation gefordert, ermuntert, die zu komplex ist für eine einfache Erklärung. Ich verwende Papier und Schreibmaschine, um durch die Oberfläche zu dringen, aber ich komme nicht sehr weit; Hacke und Schaufel wären angemessenere Werkzeuge. Drunten bleibt alles so ziemlich dasselbe, wie es dreißig Jahre lang gewesen ist, vor meiner Fahrt nach Riga. Die Folge dieser Reise ist nur ein Abflachen meines Erlebens, ein Zustand, in dem die Erfahrung selbst ihren scharfen, beunruhigenden Geschmack verloren hat. Jetzt schmeckt sie schal und flach, mehr denn je, flach wie die Landschaft um Riga, unbegreiflich ebenmäßig unter einem niedrigen Himmel. Wie können ein Land und eine Stadt sich so klein, so winzig, so unbedeutend anfühlen? Ich weiß immerhin noch – mit meinem Gehirn, nicht mehr mit meinem Gefühl –, daß für mich sich alles dort ereignet hat.

***

Meine Gedanken konzentrieren sich nun auf Leningrad, die Stadt meiner Geburt, die ich bis zu diesem Besuch nicht kannte. Leningrad fühlt sich während dieses Besuches klein an. Klein im Verhältnis zu all den Geschichten, die mein Vater mir erzählt hat. Aber es wächst in meinem Kopf zu einem Umfang, welcher der alten Hauptstadt Rußlands gemäß ist! Riga schwindet, begraben unter seinem Gewicht; die Vergangenheit, meine Vergangenheit, weigert sich, den Schlüssel zu ungelösten Fragen preiszugeben. Sollte sie nun endgültig versinken, ohne ihre Geheimnisse offenbart zu haben? Wird sie diese Zeit und den Verfasser auf ewig begraben?

Wir wollen den Verfasser beim Kragen packen; er ist nur ein Halbwüchsiger, man wird fertig mit ihm. Wir ergreifen ihn notfalls mit Gewalt und versetzen ihn in Situationen, von denen er gewiß nicht zugäbe, daß er sie einmal erlebt hat. Wir lassen es nicht zu, daß er sich mit dem Essen der Friedenszeiten vollfrißt und dann in tiefen Schlaf verfällt, einen Schlaf, den Riga nicht länger beunruhigt.

***

Herbst 1975. Ich gehe einen Boulevard in Leningrad mit meinem Vetter Mischa hinab, einem Kriegsveteranen.

»Weißt du über die Belagerung von Leningrad Bescheid?«

Ich selbst weiß eigentlich nicht viel. Nur dies und das, was ich damals in weggeworfenen deutschen Zeitungen gelesen habe. Wir wußten, daß sie die russischen Verluste übertrieben, aber wir wußten auch, daß diese sehr hoch waren. Nach einer Weile nahmen wir es nicht mehr zur Kenntnis.

Las man diese Gefallenenzahlen, dann hätte eine russische Armee gar nicht mehr existieren dürfen, und doch ging der Krieg weiter. Trotzdem, es gab hohe Verluste, wir wußten es. Aber es war uns gleich. Ja, das war es uns! Die russischen Leben in ihrer Unerschöpflichkeit waren für uns unwichtig geworden, es waren nur alberne Ziffern. Was zählte, das war der Umstand, daß sie weiterkämpften, daß sie weiter starben, um die Deutschen aufzuhalten und zu schlagen. Doch die Verluste Deutschlands, die waren uns wichtig – nicht nur das, was wir gelegentlich lasen, sondern das, was wir hie und da von deutschen Soldaten hörten: »Ach, die Russen! Ach, die Katjuschas, die Stalinorgeln!« Welch exquisite Musik!

Der russische Winter ist für unser Ohr göttliche Musik. Aber die Russen – die mußten einfach sterben, damit wir vielleicht, vielleicht überleben konnten oder doch gerächt würden. Kaum jemand sonst starb bei den Alliierten; sie hatten alle entschieden, daß es besser wäre, wenn die Russen starben. Sicherlich zogen die Engländer und Amerikaner es vor, die Russen sterben zu sehen. Die westlichen Leben waren sehr kostbar. Und wenn die Engländer jemanden in den Tod schickten, dann waren das wahrscheinlich Südafrikaner, Neuseeländer, Kanadier, Inder und die Franzosen. Alle zogen es vor, stattdessen die Russen sterben zu sehen. Und selbst wir, deren einzige Hoffnung bei diesen Russen lag, selbst wir betrachteten es als normal, daß Russen eben starben.

Das Wichtigste auf der Welt war es, daß wir Arbeitsjuden überlebten. Wir rechtfertigten unsere Gleichgültigkeit damit, daß wir unsere Geschichte zu erzählen hatten. Aber diese Geschichte war bereits in Rumbula geschrieben worden. Wie konnten wir uns einreden, daß wir sie noch irgendwie ausschmücken könnten?

Ich gehe den Boulevard in Leningrad mit meinem Vetter Mischa hinunter. Er erzählt mir, daß er sehr viel Glück hatte. Glück ist kaum das richtige Wort: Sein vorgesetzter Offizier behandelte ihn wie seinen eigenen Sohn und schickte ihn immer mit Aufträgen weg, wenn in Leningrad ein Gegenangriff geplant war – um ihn zu retten. Gewiß hätte er sonst nicht überlebt. Aber mein Vetter Mischa ist noch immer ein Kämpfer. Man liest es in seinem Gesicht, man spürt es an seinem Hol’s-der-Teufel-Optimismus. Als wir an der großen grauen verrußten Synagoge von Leningrad vorbeigehen, sagt er zu mir: »Unsere ganzen Leiden an der Front waren gar nichts verglichen mit dem, was du durchgemacht hast!« Ich hatte noch nie jemanden etwas so Angenehmes, mich so Bestätigendes sagen hören. Einen Augenblick lang fühlte ich mich gut.

Delirium tremens

Bratkartoffeln sind ein gefährliches Essen, aber roh verzehrte Rote Bete ist die Speise der Befreiung. Wenn man die Kartoffeln brät, steigt Rauch vom Speck in das halbzerstörte Gebäude hoch und verrät die sich Versteckenden … Aber Rote Bete, roh gegessen, während man unter einem Güterwagen liegt, schmeckt wunderbar, süß mit einem bitteren Nachgeschmack – und wenn sie auch den Mund und die Hände mit schwer zu entfernendem roten Saft befleckt, ist sie doch die Frucht der Befreiung!

***

Die Maskavas-Straße in Riga (die Moskau-Straße) kommt einem so lang vor, daß sie sich unendlich zu erstrecken scheint, sie ist so breit, daß in der Mitte zwei Straßenbahnlinien verkehren, und sie ist gefährlich in den gröberen Vierteln, bei den armen Juden. Die Straße wird sehr schmal, wenn sie die Hälfte ihrer Länge erreicht hat, wo einst das Ghetto von Riga lag. Sie setzt sich dann eine Weile fort, ehe sie auf dem Land nach und nach ausläuft. Jetzt gibt es Neubauten, die sich fast bis zum Rumbula-Wald erstrecken, zu den jüdischen Gräbern. Der Rumbula-Flughafen liegt auf der anderen Seite der Schnellstraße. Dort gehen die Flüge nach Moskau ab. Am 17. September 1975 fragt mich die Intourist-Stewardess, als die Maschine abgehoben hat, ob ich eine Wendung aus einem Text von John Galsworthy übersetzen könnte: »Delirium tremens«.

***

Vom Rumbula-Flughafen, den Massengräbern gegenüber, fliegen wie ich die Seelen der Ermordeten fort – zuerst nach Moskau, dann nach Bukarest, dann nach Israel ins verheißene Land. O Gott!

Ich darf kurz eine Geschichte wiederholen, die ich vor einiger Zeit in den USA im Rundfunk erzählt habe – wie hohl und selbstgefällig das klingt … Bei der großen Aktion im Ghetto von Riga wurden über dreißigtausend Seelen in den Tod geschickt. Genauer gesagt, sie gingen zu Fuß, man trieb sie vor sich her. Eine Frau in einer der Marschsäulen brachte es irgendwie fertig, eine Nachricht niederzuschreiben. Wie ist ihr das gelungen, während sie marschierte und mit Gepäck beladen war? Wenn es wahr ist, und ich bezweifele es nicht, dann ist ihre Nachricht ein künstlerisches Meisterwerk. Sie lautete:

Erinnert euch an uns. Nehmt Rache für uns!

Die guten Staatsbürger

»Warum bist du nicht zu den Partisanen gegangen und hast gegen die Besatzer gekämpft?«

»Wie kommt es denn, daß du überlebt hast?«

»Du mußt für die Deutschen gearbeitet haben, du mußt ein Verräter gewesen sein!«

Manche von den zurückkehrenden Kriegsgefangenen durften nicht in ihrer Heimatstadt bleiben. Manche wurden sogar nach Sibirien geschickt.

***