11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dr. Isidor Geller hat es geschafft: Er ist Kommerzialrat, Berater des österreichischen Staates, Multimillionär, Opernfreund und Kunstsammler und nach zwei gescheiterten Ehen Liebhaber einer wunderschönen Sängerin. Weit ist der Weg, den er aus dem hintersten, ärmlichsten Winkel Galiziens zurückgelegt hat, vom Schtetl in die obersten Kreise Wiens. Ihm kann keiner etwas anhaben, davon ist Isidor überzeugt. Und schon gar nicht diese vulgären Nationalsozialisten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

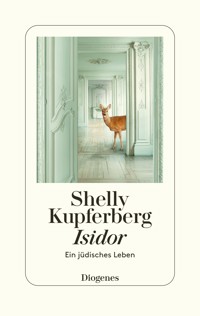

Shelly Kupferberg

Isidor

Ein jüdisches Leben

Diogenes

Isidor

Ein jüdisches Leben

Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor. Oder Innozenz. Oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch. Also Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Er war ein Emporkömmling, exzentrisch, ein Parvenü, ein Multimillionär, hier und da ein Hochstapler, ein Mann der Tat und von Welt, er war eigensinnig und voller Stolz. Wie sonst lässt sich sein Aufstieg aus dem hinterletzten ärmlichen Winkel Ostgaliziens bis in die k.u.k. Metropole Wien zum Kommerzialrat und wirtschaftlichen Berater des österreichischen Staates erklären? Wie sonst hätte er sich aus Lokutni – Lokutni bei Tlumacz, Tlumacz bei Kolomea, Kolomea bei Lemberg – ganz nach oben hangeln können? Bis zu dem Tag, als Menschen wie er ausgelöscht werden sollten.

Isidor. Wer war er, woher sein unbedingter Aufstiegswille, was prägte ihn, wer prägte ihn? Woher kamen die Seinen, womit beschäftigten sie sich, was prägte sie – und welchen Weg gingen sie allesamt?

Isidors Geschichte und die derjenigen, die ihn umgaben, zusammengesetzt aus Bruchstücken, Überlieferungen, Recherchen und Dokumenten – sie sei hier erzählt.

Zurück in Wien/Korrespondenzen

»Wien macht auf mich einen sonderbaren und etwas zwiespältigen Eindruck. Einerseits war ich irgendwie erschüttert, dass sich so wenig geändert hat, dass die Häuser und Umgebung die gleichen geblieben wie vor all den welterschütternden Ereignissen – obwohl man das ja weiß, ist es doch etwas anderes, wenn man es greifbar vor sich sieht. Andererseits bin ich zweifellos nach 18 Jahren von allem etwas entfremdet – ein sonderbares Gefühl! Ich sitze jetzt im Café Bauernfeld am Bauernfeldplatz, wo ich 19 Jahre lang wohnte, irgendwie ist es eine gewisse Befriedigung, wieder da zu sein, wo man mich auf ewig zu vertreiben hoffte.«

Ich lese die Briefe, die mein Großvater Walter 1956 von der ersten Reise nach dem Krieg in seine Heimatstadt Wien an seine Frau Alice nach Tel Aviv geschickt hat. Zwei Monate lang war er unterwegs, mit seinem engen Wiener Freund Heinz, der, wie Walter, nach dem »Anschluss« Österreichs an Hitlerdeutschland nach Palästina geflohen war.

Walter trat in diesem Frühjahr 1956 eine aufwühlende und schwierige Reise an. Er schrieb jeden zweiten Tag nach Hause, um ausführlich über Erlebtes und Beobachtetes zu berichten. Die Briefe dokumentieren nicht nur seinen Aufenthalt in Wien, sondern auch das Ringen um eine Entscheidung, die so existenziell wie wegweisend war. Sollte er – der mit dem Land, das ihn vor den Nazis gerettet und ihm Zuflucht geboten hatte, so haderte – nach Wien zurückkehren oder in Israel bleiben? Zwei Kinder hatte er inzwischen, beide echte Sabres, wie man die in Israel Geborenen nennt.

Seine Briefe offenbaren, wie er in den ersten Tagen und Wochen zwischen tiefer Trauer, Nostalgie und Euphorie schwankt. »… wenngleich das eigenartige Gefühl zwischen Wehmut und Grauen noch nicht weichen will«, so schreibt er.

Doch langsam findet er in sein altes Leben zurück, findet mehr und mehr Gefallen an der Atmosphäre der sich wieder aufrappelnden Kulturmetropole Wien. »Gestern waren wir in der Volksoper und sahen eine ausgezeichnete Aufführung der Operette ›Der Vogelhändler‹ von Carl Zeller. Die alten Schlager gingen ans Herz. Es war ein altes Stück Europa.«

Die politische Auseinandersetzung mit dem geschehenen Naziunrecht scheut er dabei nicht, befragt zurückgekehrte Wiener Juden, die sich im Kaffeehaus Koralle in der Porzellangasse treffen (an dessen Eingang im März 1938 das Schild hing: »Juden und Hunden ist der Eintritt verboten«), über den Antisemitismus und diskutiert mit alten Schulkameraden bis in die Morgenstunden über jene Jahre – darunter sind auch ehemalige Nazis. Über die Gespräche mit ihnen bemerkt er: »Es ist eine solche Genugtuung, den Leuten einmal alles ins Gesicht sagen zu können, dass das schon allein die Reise wert ist.«

Siebzig Jahre lang schlummerten diese Briefe in der Tel Aviver Wohnung meiner Großeltern auf dem Hängeboden. Jetzt, da ich sie in den Händen halte, werden all die Geschichten, die man sich in der Familie immer wieder erzählt hat, wach. Ich beginne, diese Briefe zu lesen, versuche zu rekonstruieren, was für ein Leben meine Vorfahren gelebt haben, was für rasante persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen sie durchgemacht haben – und wie schmerzlich alles, was sie sich mühselig und kühn erarbeitet hatten, von einer Sekunde auf die andere zunichtegemacht wurde. Bevor dann sie zunichtegemacht werden sollten.

Mein Großvater Walter nutzte auf seiner alles andere als einfachen Reise im Jahr 1956 jede Sekunde, um Wien und die mitteleuropäische Kultur förmlich einzuatmen. »Trinkt, o Augen, was die Wimper hält, von dem goldnen Überfluss der Welt!«, zitiert er in seinen Briefen Gottfried Keller und schildert akribisch seine vielfältigen kulturellen Aktivitäten.

Er scheint an das geistige, kulturelle und gesellschaftliche Leben anknüpfen zu wollen, mit dem er so selbstverständlich aufgewachsen war. Er geht jeden Abend ins Theater oder in die Oper. Tagsüber trifft er alte Schulkameraden, nicht jedoch, ohne einen Museumsbesuch in sein Tagesprogramm einzubetten. Es dürstet ihn nach Kultur, nach der deutschen Sprache, nach den Orten seines Heranwachsens, er wandelt auf den Spuren seiner Prägungen. Es gilt, achtzehn Jahre wieder aufzuholen, die achtzehn Jahre seit seiner Vertreibung durch die Nazis.

»Samstag Abend waren wir mit Weber und Riester beim Heurigen im Grinzing, bei den Schrammerln, und unterhielten uns glänzend bis zwei Uhr nachts! Heinz sang alle obersteierischen Lieder. Weber und Riester sind wohltuende Beispiele dafür, dass man auch unter Hitler ein anständiger Mensch bleiben konnte. Ich gebe zu, dass diese Menschen Ausnahmen in Wien sind.«

Regelmäßig befragt er sich während seines Wienaufenthalts kritisch, ob seine humanistische Bildung noch state of the art sei. Konnte er sie in der Ferne, im Exil – unter der grellen Sonne des Orients, fern von barocken Prachtbauten, monarchisch geprägten Institutionen, Lehrern aus der Kaiserzeit – aufrechterhalten, gar ausbauen, um sich in seiner eigentlichen Heimat Jahre später behaupten zu können?

Ich erinnere mich an meinen Großvater, der sich in meiner Kindheit und Jugend oft in Europa aufhielt, stets mit Hut, Krawatte, weißem Hemd und ordentlichem V-Ausschnitt-Pullover darüber, mit Mantel und lederner Aktenmappe. Er hatte die Kultur seiner Heimat mit in den Nahen Osten exportiert, um sie Jahre später wieder dorthin zurückzutragen. Als Gelehrter aus dem Morgenland, aber mit durch und durch abendländischen Wurzeln. Bewegte er sich in Wien anders als in Tel Aviv?

Die Flucht hatte ein unfreiwilliges Hybrid aus ihm gemacht, er war, so wirkte es auf mich, mühelos in zwei sehr unterschiedlichen Umgebungen und Kulturen, Sprachen und Mentalitäten unterwegs. Aber wirklich berühren konnte ihn nur das alte Europa. »Ich kam nicht aus Zionismus, sondern aus Österreich!« Er wurde nicht müde, diesen Leitspruch zu wiederholen. Aus Wien schrieb er euphorisch: »Kultur, Politik, Tradition, Europa, Umgebung, Neutralität – es ist ein großer Jux. … Österreich ist eben doch lange keine Provinz wie Israel.«

Als er in diesem Frühjahr 1956 voller Sehnsucht die immer noch so vertrauten Pfade seiner Kindheit und Jugend ablief – wie sehr haben ihn die grausamen Geschichten der letzten Monate in Wien eingeholt, vor seiner Flucht nach Palästina? Die Demütigungen, die Verfolgungen, die Schmährufe, die Angst, die er 1938 als Neunzehnjähriger empfand, als die Nazis siegessicher in Wien einmarschierten und mehr als willkommen geheißen wurden? Als die große, lebhafte Metropole ihre hässliche Fratze offenbarte und im Handumdrehen zu einer spießigen deutschen Stadt wurde, unter dem Beifall ihrer Einwohner?

Den letzten Monat vor der Ausreise im Sommer 1938 verbrachte Walter bei seinem Onkel Isidor. Nach der Verhaftung durch die Nazis am Tag des »Anschlusses« war Isidor wieder auf freiem Fuß, konnte es aber nicht mehr ertragen, allein in seiner Wohnung zu sein. Der einst herrische Mann war bis ins Mark erschüttert. Er hatte Angst. Walter zog also bei ihm ein und half dem Onkel, die Tage und Nächte zu überstehen. Und so lernte der junge Mann seinen Onkel noch mal von einer ganz anderen Seite kennen. Ihn, den »gemachten Mann«, zu dem der Rest der Familie aufschaute. Isidor wurde bewundert für das, was er geschafft hatte. Nicht von allen, das versteht sich: Neider gab es überall, allen voran seine Bediensteten, die sich, als es darauf ankam, als Antisemiten und niederträchtige Verräter offenbarten.

Wie sehr hat sich Walter 1956, bei seinem ersten Besuch in Wien, wohl an all die Geschichten erinnert, die sich in seiner Familie abspielten, bevor die Nazis seine Welt zusammenbrechen ließen, ihn zum ersten Mal sterben ließen, wie er später sagen würde? Wie sehr ragten die düsteren Schatten jener Tage in die Wiederbegegnung mit seiner Heimatstadt hinein? War es überhaupt noch seine Heimatstadt? Was wollte er sehen, was nicht?

Ich suche nach Antworten, versuche, diese Lebenswege zu rekonstruieren. Alles, was uns unser Großvater über seine Kindheit und Jugend in Wien erzählt hat, über seine Flucht vor den Nazis, den Schmerz und die Wut, die Trauer um diejenigen, die es nicht geschafft hatten, sich zu retten – all die Anekdoten über Verwandte, die kleinen und großen Geschichten versuche ich zu einem Ganzen zusammenzusetzen und begebe mich auf die Suche nach Zeugnissen aus jener Zeit. Dabei stoße ich immer wieder auf ihn: den schillernden Onkel Isidor.

Ein Lebemann, der laut Familienüberlieferung nie geheiratet haben soll und keine Kinder hatte. Wenig ist von ihm geblieben. Nur ein großer Silberbesteckkasten samt Inhalt für 24 Personen. Wer das reich verzierte, schwere Besteck wohl alles einst in den Händen hielt? Onkel Isidors regelmäßige Bankette waren eine Institution in Wien. Das Besteck ist ein stiller Zeuge des großbürgerlichen Anspruchs eines Mannes, der davon überzeugt war, dass ihm inmitten der guten Wiener Gesellschaft keiner etwas anhaben konnte.

Je mehr ich mich mit meinem Urgroßonkel befasse, je mehr Fragmente und Informationen ich in den unterschiedlichsten Archiven über ihn finde, desto klarer wird mein Bild einer ungewöhnlichen Persönlichkeit und einer zunächst unaufhaltsamen Aufstiegsgeschichte. Ich setze Puzzleteil für Puzzleteil zusammen: die Geschichten meines Großvaters, Akten, Fotos, alte Dokumente und Familienbriefe aus den 1910er-, 20er-, 30er- und 40er-Jahren, mache mich auf die Suche nach seinem Nachlass – und finde in den Archiven, zumindest auf dem Papier: Kunst, eine ausufernde Bibliothek, kostbares Interieur, Wertsachen, zahlreiche von den Nazis gestohlene Dinge – und zwei Eheringe. War der Onkel also doch verheiratet, oder waren die Eheringe möglicherweise Erbstücke? Im Zuge meiner Recherche halten einige kleine Gegenstände größere Überraschungen für mich bereit. Und Geschichten. Jede Menge Geschichten.

Aber zurück zu Walter nach Wien, im Jahr 1956. Nach einigen Wochen gibt er sich einen Ruck und sucht die Wohnung am Bauernfeldplatz auf, in der er seine ersten neunzehn Lebensjahre verbracht hat. Die Wiederbegegnung mit seinem alten Wohnhaus wird ihm die Augen öffnen und die Weichen für seine Zukunft stellen. Zunächst liest er den Klingelschildern ab, dass von seinen ehemaligen Nachbarn – fast allesamt jüdische Familien – niemand mehr hier wohnt. Die Hauswartsfamilie jedoch ist noch dieselbe wie vor dem Krieg. Nur, dass sie nicht mehr im ersten Stock des Hauses logiert, sondern im dritten Obergeschoss. Das macht ihn stutzig.

Als er bei dem Ehepaar klingelt, öffnet die Hauswartsfrau die Wohnungstür und erkennt Walter sofort. Kreidebleich ruft sie in die Wohnung hinein: »Der Jud’ is wieda doa!« Worauf ihr Mann rüde antwortet: »Sag koa Wort!« In den wenigen Sekunden, ehe sie die Tür vor Walters Nase zuschlägt, kann er einige Möbel seiner Eltern und ehemaliger Nachbarn ausmachen.

Walters Wienbesuch ist beendet. Seine Entscheidung gefallen.

Canova

1935. Wie jeden Sonntag ging er zu seinem Onkel zum Mittagessen. In der vornehmen Canovagasse im 1. Wiener Bezirk, gleich hinter dem Musikverein und in der Nähe des Karlsplatzes, bewohnte Onkel Isidor eine Etage im Palais des Freiherrn Eugène de Rothschild. Zehn prachtvolle Räume mit Stuck und Deckenmalereien. Persische Teppiche lagen auf dem Mosaikparkett. Die Türklinken waren mit siebenzackigen Kronen verziert. Isidor lebte dort ganz allein – mitsamt seinen Kunstschätzen.

Bei jedem Besuch bestaunte Walter, gerade einmal sechzehn Jahre alt, Isidors exquisites Mobiliar. Und seine vielen Bücher im eigens dafür eingerichteten Lesezimmer, darunter in Leder gebundene lateinische Einzelexemplare, die gesamte Weltliteratur, Erstausgaben französischer und deutscher Klassiker. Da war die zehnbändige illustrierte Prachtausgabe von Tausendundeine Nacht, die im barocken gläsernen Bücherschrank stand. Wenn Onkel Isidor in Laune war, nahm er sie heraus und las daraus vor, wobei er delikate, gar schlüpfrige Stellen, die den Neffen auf dumme Gedanken hätten bringen können, übersprang. Der Onkel legte schauspielerische Verve an den Tag, genoss es, das Vorgetragene zu kommentieren und seine Bildung hervorzukehren. Im Lesezimmer fanden sich auch Bände über Staatstheorie und Ökonomie, Jurisprudenz, Philosophie, Geisteswissenschaften, außerdem prächtige Folianten, Lexika, Bücher über Kunst, Musik, Architektur, Weltgeschichte, die Antike, und, in einem etwas abgelegenen Regal, eine ganze Reihe Ratgeber für den täglichen Gebrauch, Leitfaden für die stilvolle Konversation. Egal, in welcher Situation: in der Ehe, in Gesellschaft, mit Geschäftspartnern, Freunden und Gegenspielern; gehobene Unterhaltung beim Diner, bei der Zigarre, oder die Etikette bei politischen Debatten. Auf Französisch, Englisch und Deutsch.

Sein Mobiliar hatte Onkel Isidor über die Jahre handverlesen. Da war der Sekretär aus der Zeit Maria Theresias mit seinen Perlmuttintarsien, da waren die antiken chinesischen Terrakottafiguren – Isidor fand zunehmend Gefallen an den fernöstlichen Formen und Gesichtern, konnte sich aber noch nicht entscheiden, ob er eine ernsthafte Sammlung von Asiatika beginnen wollte. Bisher hatte er sich vor allem auf klassizistische Skulpturen konzentriert, ganz besonders liebte er die Arbeiten Canovas. Welch herrlicher Wink des Schicksals, dass seine Adresse ausgerechnet nach dem italienischen Bildhauer benannt war!

Regelmäßig stattete Onkel Isidor seinem Freund Siegfried Lämmle einen Besuch in seinem berühmten Antiquitätenladen in München ab, ließ sich von ihm beraten, über Neuzugänge informieren im Wissen, dass er nicht ohne neue Beute diese Wunderkammer verlassen würde. Was auch seinen drei Bediensteten nach der Rückkehr in die Canovagasse nicht entging. »Champagner aufs Haus!«, rief der sonst strenge Hausherr nach jeder Neuanschaffung und gab ein Gläschen Perlendes an alle Anwesenden aus.

Jeden Sonntag lud der Onkel zum Mittagessen, jeden Sonntag traf sich halb Wien in der Canovagasse. Parlierte, debattierte, trank, philosophierte, tauschte Klatsch und Tratsch aus, schindete Eindruck, berichtete von den letzten Theater- und Opernpremieren. In informeller Atmosphäre ergab sich auch schon mal das eine oder andere Geschäft.

Der kinderlose Kommerzialrat war ein verschwenderischer Gastgeber, er liebte den Luxus und wusste, was er wollte. Und vor allem, was nicht. Er war stolz auf den Weg, den er zurückgelegt hatte: aus ärmlichen Verhältnissen in einem ostgalizischen Kaff bis in die feine Wiener Gesellschaft. Er hatte sein Schicksal selbst in die Hand genommen, und es gab immer wieder Momente, in denen er sich innerlich zunickte: Ja! Er hatte es geschafft! Man hofierte ihn, man konsultierte ihn, man befolgte seinen Rat in juristischen und Finanzfragen – selbst auf höchster staatlicher Ebene. Isidor gehörte zu den ersten Adressen, wenn man in Wien einen Anlageberater brauchte. Er selbst lebte von den großzügigen Zinserträgen seines Kapitals. Finanzielle Nöte, die er in seiner Kindheit und Jugend durchaus gekannt hatte, würde er wohl nie wieder kennenlernen, dessen war er gewiss.

In einem, das wusste er, hätten seine Eltern ihn niemals verstanden. Ein Mann in den besten Jahren – ganz ohne Familie? Der erste Versuch, den Bund der Ehe einzugehen, war schon nach kurzer Zeit gescheitert. Und auch die zweite Heirat war ein Fehler gewesen. Kommerzialrat Dr. Isidor Geller bevorzugte ein Leben ohne feste Bindungen, schon gar nicht mit Kindern. Kinder interessierten ihn nur, wenn man sich mit ihnen gescheit unterhalten konnte und sie keinen Lärm verursachten. Wie sein Neffe Walter. Walter war ein hervorragender Schüler, wusste sich bei Tisch zu benehmen, gepflegte Konversation zu führen und interessierte sich für Geschichte und Literatur. Mit gerade mal sechzehn Jahren, einem Alter, in dem man für gewöhnlich eher Flausen im Kopf hatte.

Isidor war stolz auf den begabten Walter, vor dem sich nun, an diesem Sonntag im Jahr 1935, die großen Flügeltüren zum Salon wieder einmal öffneten.

Am Blüthner-Flügel saß die neuerdings als Dame des Hauses auftretende Ilona von Hajmássy, des Onkels Geliebte. In ein champagnerfarbenes, langes Seidenkleid gehüllt, die Beine übereinandergeschlagen, klimperte sie auf dem Instrument herum, dazu sang, trällerte und summte sie neueste Operettenmelodien. Seit einem guten halben Jahr nun war die Ungarin im Hause Dr. Geller anzutreffen. Sie gab sich mal mondän, mal unschuldig, liebte es, vom Onkel Komplimente zugeflüstert zu bekommen und ausgeführt zu werden. Sie hatte Isidor gänzlich den Kopf verdreht, der die schöne, hochgewachsene Blondine mit dem markanten Akzent und dem angeblich aristokratischen Namen für eine große künstlerische – und nicht nur künstlerische – Entdeckung hielt. Isidor sprach augenzwinkernd von seiner »ungarischen Fürstin«.

Ilona war, als sie sich begegneten, erst vor Kurzem aus Budapest nach Wien gekommen. Sie schien ehrgeizig und zielstrebig. Die große Bühne war ihr Ziel. Der Onkel unterstützte sie dabei nach Kräften. Dennoch: Wohnen sollte sie bitte nicht in der Canovagasse. Zu viel Nähe würde den Zauber zwischen den beiden Liebenden eintrüben. Der Alltag eignete sich nicht für Erotik – das hatte Isidor bereits bitterlich erfahren müssen. Und überhaupt: Binden wollte er sich nicht mehr allzu sehr, sich aber gerne mit einer Frau, der die Männer hinterherblickten, in der Öffentlichkeit sehen lassen. Und so fanden sie eine Übereinkunft: Frau von Hajmássy mietete sich auf Isidors Kosten im vornehmen Hotel Kummer ein. Eine Zofe bekam sie vom Onkel ebenfalls an die Seite gestellt. Hinzu kam der von ihm finanzierte Gesangsunterricht, natürlich bei den besten Lehrern der Stadt.

Als regelmäßiger Besucher des Operntheaters, wie sich die Wiener Oper damals nannte, hätte der Onkel sie nur allzu gern auf der dortigen Bühne erlebt. Die Präsenz hatte sie allemal! An der Volksoper hatte sie ja schon einmal die Tosca gegeben, und auch wenn sie am Operntheater vielleicht noch nicht mit den ganz großen Partien betraut werden würde – man wuchs, so Isidors Credo, stets mit seinen Aufgaben.

Doch so recht fruchteten des Onkels Bemühungen noch nicht. Zu schade. Das Publikum wusste gar nicht, was es verpasste, dachte Isidor und grübelte, wie er seiner Geliebten den beruflichen Weg ebnen könnte. An guten Kontakten mangelte es ihm schließlich nicht. Auf den Budapester Bühnen hatte Ilona sich – wenn auch in kleineren Rollen – bereits bewiesen. Warum sollte es also in Wien nicht klappen?

Die Prüfung

Nach und nach trudelten die Gäste in der Canovagasse ein, wurden von der Haushälterin Resi mit einem Glas Champagner empfangen. Auch an diesem Sonntag hatte sie den Hausherrn gebeten, ihre jüngere Schwester Mizzi als Verstärkung ins Haus holen zu dürfen.

Die Herren und Damen nahmen sich ein Glas von Resis Tablett, Wiener Kaufleute mit ihren Gattinnen, Persönlichkeiten aus dem Kulturleben der Stadt, Geschäftspartner und Klienten des Onkels und Bekannte, die an seinem Reichtum teilhaben wollten und ihn umwarben. Isidor begrüßte jeden, genoss die Aufmerksamkeit, die ihm und seiner schönen Geliebten zuteilwurde. Bald ertönte ein Glöckchen aus der Richtung des Esszimmers – der Tisch war reich gedeckt, das Mahl bereit. Walter wartete, bis sich die Gäste miteinander parlierend in Bewegung setzten. Der Onkel sorgte stets höchstpersönlich für die Tischordnung – durchdacht und strategisch. Oder war es etwa Zufall, dass Ilona neben dem Kammersänger des größten Wiener Opernhauses, Hans Duhan, Platz nehmen sollte?

Über jeden der Gäste erzählte der Onkel eine einführende Anekdote, ehe er sie platzierte, und auch wenn ihm nichts Persönliches einfiel, so fand er doch immer wieder einen eleganten Schlenker oder ein Bonmot, um jedem und jeder das Gefühl zu geben, hier genau richtig zu sein.

Walter hörte seinem Onkel bewundernd zu, doch was seinen eigenen Platz an diesem Sonntag im Jahr 1935 betraf, so hatte er Pech: Walter landete neben einem Kollegen des Onkels aus dessen Zeit in der Handelskommission des österreichischen Staates. Dieser Adolf Fürst, schwer, schnaufend und verschwitzt, versuchte immer wieder, die Aufmerksamkeit Ilonas, die ihm schräg gegenübersaß, auf sich zu lenken, was allerdings nur mäßig gelang. Dabei wurde er nicht müde zu betonen, dass er als Mitglied des Verwaltungsrats der Firma Leopold Landeis AG, einer Wäsche- und Miederfabrik, die besten Kontakte zu Salons für edelste Unterwäsche pflege. Während des Essens beobachtete Walter die peinlich berührte Gattin des Herrn Fürst. Mit jedem Glas Wein, das ihr Ehemann trank, wurden seine Ausführungen über Mieder und Unterwäsche detaillierter.

Das mehrgängige Mittagessen zog sich an diesem Sonntag. Walter hatte bei den Gesprächen über die Börse und Wertpapiere Mühe, nicht wegzudösen. Ein ehemaliger Klient des Onkels erzählte von seiner neuen Leidenschaft für Pferderennen und kubanische Zigarren, Ilona lauschte andächtig dem Kammersänger Duhan, der über die richtige Pflege der Gesangsstimme mithilfe ausgetüftelter Eigelbrezepturen und über neue Inszenierungen an der Wiener Oper sprach, und Onkel Isidor lachte ein wenig zu laut über seine eigenen Witze, die Walter allesamt bereits kannte.

Der junge Mann schweifte ab und dachte an sein vor einiger Zeit begonnenes Lektüreheft. Hier schrieb er jedes der Bücher hinein, das er las. Inzwischen waren fast fünfzig Buchtitel zusammengekommen, in nicht einmal einem Jahr. Gestern erst hatte er Tolstois Herr und Knecht dazugeschrieben. Und nun wollte er sich über Theodor Herzls Altneuland hermachen.

Dieses Mal war Walter beinahe froh, als es so weit war und er aus seinen Gedanken gerissen wurde. Nach dem Dessert, ehe den Gästen ein starker Mokka, diverse Liköre und erlesene Schnäpse angeboten wurden, bedeutete der Onkel ihm mit einem strengen Blick: Jetzt gleich! Isidor liebte es, den Sohn seiner Schwester der Tischgesellschaft zu präsentieren. Denn das Wissen des klugen Neffen war auch seines und bewies den Anwesenden, mit welch gebildeten Menschen sie es hier zu tun hatten.

Wie jeden Sonntag schlug Isidor mit einem kleinen silbernen Mokkalöffel gegen sein Weinglas.

»Walter – steh auf, mein Lieber! Woher stammt die Sentenz Roma locuta, causa finita – und was bedeutet sie?«

Walter erhob sich brav und antwortete: »Rom hat entschieden, die Sache ist erledigt – das ist ein Rechtsgrundsatz, der aus dem Kirchenrecht stammt. Die Entscheidung der höchsten Instanz, ursprünglich die des Papstes, ist stets rechtskräftig, es verbleiben keine Rechtsmittel – und somit kein Raum für weitere Diskussionen.« Der Applaus der Gäste war ihm sicher. Und auch der Doppelschilling seines Onkels. Walter hatte die Prüfung auch dieses Mal glänzend bestanden.

Nachdem er sich wieder gesetzt hatte, wandte sich die Gattin des Mieder-und-Unterwäsche-Moguls an ihn und fragte, welches Gymnasium er denn besuche. Das ›BG9‹, das Bundesgymnasium neun also, in der Wasagasse, erwiderte Walter. Die Antwort schien Frau Fürst zu gefallen. Sie kannte offenbar den guten Ruf des humanistischen Gymnasiums. »Ist da nicht Stefan Zweig zur Schule gegangen?«, fragte sie, und als Walter nickte: »Und was gedenken Sie denn einmal mit Ihrem Leben anzufangen, junger Mann?« Walter sah hinüber zu seinem Onkel, der ganz in seinem Element war. Als Kavalier seiner Ilona, als generöser Gastgeber, der seinen Bediensteten Anweisungen gab (nicht ganz dezent genug, um unbemerkt zu bleiben), der aufmerksam dafür sorgte, dass es niemandem an etwas fehlte, und gleichzeitig seine Gäste unterhielt. Nur nicht langweilen! Walter wusste, dass dies einer der Leitsprüche des Onkels war.

»Mein Onkel rät mir, in seine Fußstapfen zu treten – heißt: Jura zu studieren, Anwalt zu werden.«

Frau Fürst lächelte milde. »Ein solches Studium wäre nicht das schlechteste, und gewiss nicht mit einem Mentor wie Dr. Isidor Geller im Hintergrund.«

Walter lächelte zurück, ein wenig gequält. Ginge es nach ihm, so würde seine Wahl auf ein Literaturstudium fallen. Was wiederum Onkel Isidor durch und durch missfiel. Über Walters selbstverfasste Gedichte schmunzelte Isidor meist. Auch wenn er das Talent seines Neffen durchaus anerkannte. Aber als Beruf … »Literaturgeschichte?!«, hatte er noch vor einigen Wochen am Familientisch entsetzt ausgerufen. »Da kannst du keine Karriere machen, in diesem Fach gibt es nur Antisemiten. Du wirst Rechtswissenschaft studieren und später meine Kanzlei übernehmen!«

Walters Weg war also besiegelt, mehr noch: Der Onkel hatte alsdann darauf bestanden, mit dem Jungen bei seinem Doktorvater vorzusprechen, bei dem er selbst vor mehr als zwanzig Jahren, noch vor dem Weltkrieg, promoviert hatte.

Der Chauffeur, Herr Pinter, war mit des Onkels Wagen vorgefahren, Neffe und Onkel wurden zu Professor Wlassak geführt, inzwischen ein greiser Mann. Die wenigen Worte, die er für den jungen Walter übrig hatte, klangen wie ein Segen. Er legte seine knochige Hand auf den Kopf des jungen Mannes und sagte: »Werden Sie wie Ihr Onkel.« Damit war er mit seinen Ratschlägen auch schon am Ende. Isidor aber machte ein zufriedenes Gesicht.

Die Jurisprudenz lag Walter eigentlich fern, jedoch wusste er so gut wie all seine Verwandten: Sollte er tatsächlich einmal die Kanzlei Isidors erben, wäre er ein gemachter Mann – es sei denn, er stellte sich wie ein Idiot an.