Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

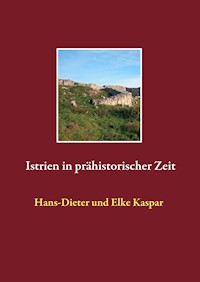

Bereits in der frühen Bronzezeit wurde Istrien mit einem Netz von Siedlungen überzogen. Meistens entstanden sie auf Bergen, aber auch auf dem flachen Land, an den Küsten und auf den vorgelagerten Inseln sind sie zu finden. Die zum Teil sehr großen, fast stadtähnlichen Wohnstätten, die heute Kastelliere, Gradine oder Castellieri genannt werden, waren durch gewaltige Steinmauern gesichert. Bisher wurden nur einige wenige Siedlungsstätten untersucht. Die dabei freigelegten Funde belegen weiträumige Beziehungen der damaligen Bevölkerung zu Kulturen zwischen der Ostseeküste und der Ägäis. Hans-Dieter und Elke Kaspar haben nicht nur die in der Literatur genannten, sondern auch erst vor kurzem wieder entdeckte Wohnplätze aufgesucht und dokumentiert. Detaillierte Ortsbeschreibungen führen zu mehr als dreihundert, zum großen Teil wieder in Vergessenheit geratenen Fundstätten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Ein Blick in die Geschichte

Forschungsgeschichte

Kastelliere Gradine Castellieri

Literaturverzeichnis

Verzeichnis der erwähnten Fundorte

Abbildungsnachweis

Histrisches Schiff

Vorwort

Erste prähistorische Bergsiedlungen besuchten wir mit Nikola Stražičić oberhalb der Bucht von Bakar. Diese Exkursionen weckten unser Interesse, auch in Istrien nach Spuren der frühen Bewohner Ausschau zu halten. Im Jahr 2005 haben wir die bis dahin gewonnenen Erkenntnisse in unserem Buch „Istrien. Eine archäologische Entdeckungsreise“ veröffentlicht. Zusammen mit Anton Meden, der uns seit 2002 zu vielen Fundstellen begleitete, konnten wir 2010 bekannte und neu entdeckte Wohn- und Begräbnisplätze im Raum Kanfanar präsentieren. In diesem Buch stellen wir alle Siedlungen in Istrien vor, in denen wir vorgeschichtliche Reste gefunden haben.

Als Grundlage für unsere Arbeit dienten die Monographie von Carlo Marchesetti „I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia“ von 1903 und eine Liste über alle Gradine, die uns Kristina Mihovilić, die damalige Leiterin des Archäologischen Museums in Pula zur Verfügung stellte. Sehr schnell mußten wir jedoch erkennen, daß in beiden Publikationen Siedlungs- und Bestattungsplätze vermischt worden waren, und daß viele Anhöhen als Wohnstätten eingestuft wurden, obwohl dort bislang keinerlei Funde zutage gekommen sind. Wertvoller war das Material, das uns Klara Buršić-Matijašić und Robert Matijašić überlassen haben. In ihrem Buch „Gradine Istre“ unternahm Klara Buršić-Matijašić den Versuch, alle bisher bekannten Informationen zusammenzufassen einschließlich der Berichte über die Feldforschungen von Boris Baćić, Štefan Mlakar, Branko Marušić und Kristina Mihovilić. Sie kam zu dem Ergebnis, daß 240 Orte als gesicherte Fundplätze gelten können und 196 als hypothetisch einzustufen sind.

Inzwischen besuchten wir die in den verschiedenen Publikationen genannten Plätze, aber auch Wohnstätten, die erst kürzlich bekannt geworden sind. In mehreren Orten, die als hypothetisch eingestuft sind, konnten wir zum Teil reichlich Keramik entdecken und oft auch künstliche Geländeveränderungen beobachten (Stari Pazin, Pištine, Tar, Sveta Katarina, Sv. Foška bei Laginji, Veliki vrh bei Ježenj usw.) Auf anderen Anhöhen, die zu Fundstellen erklärte worden waren, konnten wir keine Hinweise auf frühe Bewohner ausfindig machen (Bresnica, Orljak sowie Selin vrh und Štandar vrh nördlich von Baderna und viele mehr).

Bemerkenswert ist, daß neue Bergsiedlungen in den letzten Jahren vor allem von Hobby-Archäologen gefunden wurden. In der Umgebung von Tar ist Gaetano Benčić bei seinen Exkursionen auf bislang unbekannte Kastelliere gestoßen. Im Gebiet von Kanfanar hat Anton Meden mehr als ein Dutzend vorher nicht bekannte frühgeschichtliche Wohnstätten sowie zahlreiche Tumuli und Nekropolen aus dieser Zeit ausfindig machen können.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die uns mit Informationen, Literatur und Bildmaterial unterstützt oder geholfen haben, um zu abgelegenen Fundplätzen zu gelangen. Ganz besonders danken wir Bernhard Hänsel (Berlin), der uns in vielen Fragen beratend zu Verfügung gestanden hat, für wertvolle Hinweise und Anregungen.

Geholfen haben uns auch Biba Teržan (Ljubljana), Vladimir Kovačić (Poreč), Klara Buršić-Matijašić und Robert Matijašić (Pula), Anton Vitasović (†), Gaetano Benčić (Tar), Kristina Mihovilić (Pula), Vedran Kos (Labin), Nicola Stražičić (Rijeka), Damir Matošević (Rovinj), Grga Frangeš (Lovran) und Davor Radolović (Funtana).

Anton Meden hat uns mit zahlreichen Informationen unterstützt, Fotografien, Skizzen und Pläne beigesteuert und damit maßgeblich zum Erscheinen dieses Buches beigetragen.

Schweinfurt, im Sommer 2014

Ein Blick in die Geschichte

Die ältesten Spuren, die von der Anwesenheit von Menschen in Istrien zeugen, wurden im Höhlenkomplex von Šandalj freigelegt. Sie stammen aus der Altsteinzeit und sind 1.000.000 bis 750.000 Jahre alt. Hinterlassenschaften aus dem Mittelpaläolithikum fehlen bisher. Allerdings wurden vor kurzem in der Romuald Grotte Fossilreste nachgewiesen, die auf den Neandertaler hindeuten. In der letzten Kaltzeit vor knapp 20.000 Jahren war die Halbinsel nach jetzigem Forschungsstand unbewohnt. Erst in der Zeit der Erderwärmung vor ungefähr 13.000 Jahren, als der Meeresspiegel anstieg, hinterließen wieder Menschen ihre Spuren. Zwischen 10.000 und 6.000 v. Chr. – im Mesolithikum – wuchs die Bevölkerung. Zu ihrem Nachlaß zählen vor allem aus Flint und aus Knochen hergestellte Werkzeuge und aus Muscheln gefertigter Schmuck. Höhlen und Felsüberhänge wurden als Unterkünfte genutzt.

In der Nähe von Kanfanar gefundene Feuersteinwerkzeuge

Es waren vermutlich von vorderasiatischen Einflüssen geprägte Zuwanderer, die Istrien in der Zeit zwischen 6.000 und 5.600 v. Chr. von Süden her über die Adria erreicht haben. Mit ihrem Eintreffen vollzog sich der Übergang von der Stufe der herumstreifenden Jäger und Sammler zur neolithischen Lebensform einer Ackerbau und Viehhaltung betreibenden seßhaften Gesellschaft. Diese neue bodengebundene Wirtschaftsform führte zur Entstehung dörflicher Gemeinschaften, die Pflanzen kultivierten und Tiere domestizierten. Ihre Wohnstätten fand man vor allem in der Nähe der Küste (Karigador, Pradišel) sowie vereinzelt auf Bergkuppen, auf denen später in der Bronzezeit befestigte Siedlungen errichtet wurden (Lim Gradina, Sv. Mihovil). Die entdeckten Tonscherben sind mit den für diese Epoche typischen Eindrucks-, Besenstrich- und Spiralverzierungen versehen.

Mit Beginn der Bronzezeit – etwa ab 2.000 v. Chr. – veränderten sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen in Europa. Grundvoraussetzung dafür waren die neu gewonnenen Kenntnisse der Bronzeerzeugung aus Kupfer und Zinn. Kupferlagerstätten gab es auf dem Kontinent häufig, während Zinn nur verhältnismäßig selten vorkam. Um die Versorgung mit diesen heißbegehrten Rohstoffen sicherzustellen, mußten Kontakte mit weit auseinander liegenden Geschichtsräumen geknüpft und ein überregionales Handels- und Verteilernetz geschaffen werden. In seinem Gefolge entwickelten sich auch kulturelle und religiöse Verflechtungen über größere Distanzen hinweg.

Die neue Wirtschaftsform führte naturgemäß zu einer handwerklichen Spezialisierung und zu einer sozialen Differenzierung. Zur Herstellung der Legierung und zu deren Weiterverarbeitung zu Werkzeugen, Waffen und Schmuck waren Fachleute wie Formenbauer, Gießer und Schmiede erforderlich. Auch eine Führungsschicht etablierte sich, die den Abbau, den Handel und die Verteilung der Rohstoffe kontrollierte.

Die Verkehrsrouten zu Land und per Schiff entlang der Adriaküste berührten Istrien. Meist auf Bergen, aber auch an den Küsten und auf den Inseln setzte eine rege Bautätigkeit ein. Überall entstanden befestigte Siedlungen – Kastelliere, Gradine oder Castellieri genannt – in großer Zahl. In den Siedlungszentren konnten reisende Händler ihre Waren zum Verkauf anbieten oder gegen andere Produkte tauschen und sich mit Proviant versorgen. Gut vorstellbar ist, daß diese stadtähnlichen Gemeinwesen zugleich Austauschbörsen für Nachrichten, für neue Ideen oder Herstellungstechniken waren. Vielleicht wirkten hier auch Handwerker und andere Fachleute aus weit entfernten Regionen. Die Eliten dieser Siedlungen kontrollierten die Transportwege und garantierten den Reisenden ein sicheres Geleit.

Der Kastelliere Monkodonja

Die Bewohnerzahl stieg sprunghaft an. Die Ursachen für diese Entwicklung sind unbekannt. Eventuell standen sie im Zusammenhang mit einer Wanderbewegung. Auch eine Verbesserung der Lebensbedingungen durch eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge könnte zu dieser Bevölkerungsexplosion beigetragen haben.

In großen Siedlungen entstanden Werkstätten, in denen Bronze gegossen und Produkte aus Keramik erzeugt wurden. Die hier gefundenen Gefäßfragmente zypriotischer, kretischer und mykenischer Herkunft dokumentieren eine neue Elite mit weitreichenden Beziehungen zu gleichzeitigen Hochkulturen.

Ganz sicher verbanden sich mit dem Totenkult religiöse Vorstellungen, die bisher unbekannt geblieben sind. Bestimmend war aber das Bestreben, die gesellschaftliche Stellung der Verstorbenen darzustellen. Davon zeugen in eindrucksvoller Weise die monumentalen Grabhügel, die in hervorgehobener Lage auf Bergspitzen geschaffen wurden (Mušego, Novi Grad). Die Toten wurden in Steinkisten beigesetzt, über die dann hohe Steinhügel aufgeschüttet wurden. Oft hat man diese Tumuli noch mit einem Kranz aus Steinplatten eingefaßt.

Aufbahrung eines verstorbenen Mitglieds der Elite

Es gehörte offensichtlich zum Bestattungsritual, daß der Leichnam zunächst aufgebahrt und über einen längeren Zeitraum hinweg im Freien der Verwesung ausgesetzt wurde. Erst danach wurden die Gebeine – oft auch nur ausgewählte Knochen – bestattet.

Restaurierter Tumulus auf dem Mušego

Zum Beigabenspektrum der Gräber zählte auch aus Bernstein gefertigter Schmuck. Bernstein, das Gold der Ostsee, war ein wertvoller und begehrter Rohstoff. Er wurde - vermutlich über mehrere Zwischenstationen - von der Ostseeküste über die Adria bis in die Ägäis weitergereicht. Zu diesen Umschlagplätzen zählten sicherlich auch Höhensiedlungen in Istrien, wie z. B. Monkodonja.

Das besonders eindrucksvolle Kuppelgrab auf dem Maklavun belegt wiederum die engen Beziehungen, die zwischen der bronzezeitlichen Oberschicht und dem mykenischen Griechenland bestanden haben. Es stammt aus der Zeit zwischen 1.500 und 1.200 v. Chr., also aus der Epoche, in der in Griechenland Tholoi als repräsentative Grabbauten für bedeutende Personen und ihre Familien errichtet wurden.

Es gab noch weitere Bestattungsformen. In Monkodonja hat man in der frühen Bronzezeit Mitglieder der Elite in der Nähe des Haupttores beigesetzt. Ein Steinkistengrab wurde in einer nicht begehbaren Eckbastion aufgefunden. Auch in anderen Siedlungen gab es an den Zugängen eingangslose Ecktürme. Sie könnten ebenfalls als Grablegungen genutzt worden sein (Monvi, Mompaderno).

Mit den religiösen Vorstellungen der bronzezeitlichen Bevölkerung stand sicherlich auch der Steinkreis auf dem Mali Sv. Ančeo in Verbindung. Es ist gut möglich, daß hier ein überregionaler Kultplatz existiert hat, an dem sich Menschen versammelt haben, um gemeinsam an kultischen Handlungen teilzunehmen.

Steinkreis auf dem Mali Sv. Ančeo: ein Rekonstruktionsversuch

In der jüngeren Bronzezeit – etwa ab 1.200 v. Chr. – vollzog sich ein radikaler Wandel im Bestattungswesen, für den ganz sicher religiöse Gründe ausschlaggebend waren. Die Toten wurden jetzt verbrannt und ihre Reste – oft zusammen mit Schmuckgegenständen - in Urnen geborgen.

In diesem Zeitabschnitt verödeten verschiedene Kastelliere (Monkodonja), aber es wurden auch neue angelegt. In vielen anderen Siedlungen dauerte das Leben bis zur römischen Eroberung fort (Beram, Rovinj, Nesactium).

Der Übergang zur Eisenzeit war in Europa fließend. In den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. breitete sich die Kenntnis der Eisenverarbeitung – von Anatolien ausgehend – über das östliche Mittelmeer, den Balkan und die Apenninhalbinsel nach Mitteleuropa aus. Das Eisen veränderte vor allem die Wirksamkeit der Waffen und war dadurch für die Entstehung einer neuen Elite entscheidend. Im Gefolge dieser Entwicklung begann die griechische Kolonisierung von Sizilien und Süditalien. In Mittelitalien bildete sich der etruskische Städtebund als bedeutende Kraft an der nördlichen Adria. In Mitteleuropa etablierte sich eine hallstattzeitliche Führungsschicht.

Istrien lag im Brennpunkt dieser eisenzeitlichen Kulturen, war eingebunden in ein weitverzweigtes Netz von Verkehrsverbindungen und partizipierte am vielfältigen Handels- und Kulturaustausch. Schon in der älteren Eisenzeit hatte sich auf der Halbinsel – möglicherweise durch Völkerverschiebungen oder durch Wanderbewegungen – ein neuer Stammesverband gebildet: die Histrier.

In dieser Epoche setzte sich der schon in der Bronzezeit begonnene Prozeß einer Unterteilung der Bevölkerung in Adelssippen und Gefolgsleute fort. Der Lebensstil, die Bewaffnung und die Statussymbole der histrischen Oberschicht glichen denen der Eliten im übrigen Europa. Importierte Keramik und edle Trinkgefäße zeugten vom Reichtum und von den vornehmen Tafelsitten. Schwerter und konische Helme verwiesen auf den gesellschaftlichen Rang und auf kriegerische Tugenden. Das Zepter diente als Zeichen der Herrscherwürde. Fächer dokumentierten die herausragende Stellung ihrer Träger.

Die Histrier führten auch die Tradition der Feuerbestattung fort. Die Asche wurde zusammen mit Schmuckstücken in Urnen deponiert, die in Steinkisten beigesetzt wurden. Die Nekropolen lagen in der Nähe der Siedlungen (Picugi), teilweise sogar innerhalb der Mauern (Punčan). Oft waren die Gräber in Gruppen angeordnet, was auf persönliche Beziehungen schließen läßt (Lim Gradina).

Etwa seit der Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. übernahm Nesactium eine herausragende Rolle unter den histrischen Kastellieren. Es ist durchaus denkbar, daß Nesactium schon in dieser Epoche Residenzoder Hauptstadt und zugleich das religiöse Zentrum der Histrier war. Seine Dominanz verdankt der Kastelliere der günstigen Lage an einer natürlichen Schutz bietenden Bucht an der wichtigen Schiffahrtsroute entlang der istrischen Ostküste. Zeugnisse des Reichtums und der Bedeutung dieser Ansiedlung sind die Menge und die Qualität der Fundhinterlassenschaften. Sie wurden in der Nekropole zutage gefördert. Neben einheimischen Erzeugnissen entdeckte man zahlreiche Importgegenstände, die enge Beziehungen zur griechischen, süditalienischen und etruskischen Welt sowie zum südalpinen Bereich belegen. Sie stammen aus Handels- und Tauschkontakten. Ganz sicher gelangten manche Stücke auch durch Piraterie in den Besitz der Histrier, die für diesen damals üblichen Erwerbszweig berühmt-berüchtigt waren.

Eine Überraschung war das Auffinden monumentaler Steinskulpturen und mit Reliefs dekorierter Steinblöcke. Wo diese Monumente einst ihren Platz hatten, ließ sich nicht mehr feststellen, da sie in sekundärer Lage gefunden wurden. Zu vermuten ist, daß die mit Spiralornamenten verzierten Steinplatten einst als Altäre oder Grabstelen Verwendung fanden.

Die zum Teil lebensgroßen Skulpturen erinnern an griechische Jünglinge (Kouroi), die an Gräbern und Heiligtümern aufgestellt waren. Vergleichen kann man sie mit Großplastiken wie dem "Krieger von Capestrano" aus den Abruzzen, den hallstattzeitlichen Statuen von Hirschlanden und den latènezeitlichen Figuren vom Glauberg. Über ihre Funktion kann man nur rätseln. Vorstellbar ist, daß es sich um versteinerte Abbilder vergöttlichter Ahnen handelt, die nach ihrem Ableben als Heroen verehrt wurden. Auch eine Funktion als Wächter eines heiligen Bezirks, der mit dem Ahnen- oder Totenkult in Verbindung stand, ist denkbar.

Nesactium: Fragmente von lebensgroßen Steinplastiken

Von den Histriern sind keine schriftlichen Texte überliefert. Auch die antiken Berichte über dieses Volk sind spärlich. So bleibt ihre Geschichte weitgehend im Dunkeln. Erstmals schriftlich erwähnt wurden sie im 6. Jh. v. Chr. vom Griechen Hekataios von Milet. Sie galten als erfahrene Seeleute und waren als Piraten gefürchtet, die die nördliche Adria unsicher gemacht und römische Handelsschiffe gekapert haben. Bereits im 3. Jh. v. Chr. führten die römische Expansionspolitik und die Raubfahrten der Histrier zu Spannungen. Im Jahr 178 v. Chr. gingen die Römer auf Kollisionskurs und eroberten schließlich 177 v. Chr. in blutigen Schlachten die wichtigen Festungen Mutila und Faveria, die beide bis heute nicht lokalisiert werden konnten. Epulon, der letzte histrische König, nahm sich das Leben, als römische Legionäre in seine Residenz Nesactium eindrangen. Istrien kam unter römische Herrschaft. In der Folgezeit erlosch auf vielen Bergsiedlungen das Leben.

Forschungsgeschichte

Die Erkundung der Kastelliere begann in Istrien bereits im 19. Jh. In den 50er Jahren dieses Jahrhunderts erstellte Pietro Kandler eine Karte mit 321 bis dahin bekannten Fundstätten. Der berühmte Forschungsreisende Richard Francis Burton besuchte und beschrieb während seiner Tätigkeit als britischer Konsul in Triest von 1871 bis 1890 einige dieser Bergsiedlungen und erstellte die ersten Pläne. Carlo Marchesetti, der durch seine Grabung in St. Lucia bei Tolmein (Most na Soči/Slowenien) bekannt geworden war, legte 1903 eine auf der Karte von Kandler und auf den Informationen von Burton basierende Monographie mit mehr als 350 Siedlungen vor. Er behandelte in seinem Werk nicht nur die vorgeschichtlichen Wohnstätten

Rekonstruktionsversuch eines Kastellieres (nach Burton)

in Istrien, sondern auch die in der Region um Triest und auf den Inseln Krk, Cres und Lošinj. Allerdings hat er mehrere Fundplätze nicht selbst aufgesucht, sondern sich auf die Aussagen Ortsansässiger verlassen. Der österreichische Landeskonservator für Istrien und für Krain, Anton Gnirs, publizierte seine vor dem 1. Weltkrieg durchgeführten Untersuchungen erst im Jahr 1925.

Bereits 1883 hat Carl Moser die Nekropole von Beram freigelegt. Im selben Jahr wurde auch das große Gräberfeld unterhalb der Picugi-Hügel erforscht. Zuerst leitete Andrea Amoroso die Arbeiten, 1904 folgte ihm Carlo Marchesetti nach. 1890 begann Moriz Hoernes seine Grabung auf dem Kaštelir (Nova Vas). Seit 1900 waren Pietro Sticotti, Alberto Puschi und Bernardo Schiavuzzi in Nesactium tätig.

Zwischen den beiden Weltkriegen arbeiteten die italienischen Forscher Raffaele Battaglia und Bruna Tamaro-Forlati in Vrčin und auf dem Kaž. In Vrčin legten sie das Tor, Teile der Wehrmauer und die Nekropole frei. Auf dem Kaž stießen sie zum ersten Mal auf das Fundament eines prähistorischen Hauses.

Nach dem 2. Weltkrieg haben Boris Baćić, Štefan Mlakar und Branko Marušić vor allem Feldforschung betrieben. Bei ihren zahlreichen Wanderungen konnten sie viele vorgeschichtliche Siedlungsplätze wiederentdecken.

Sieht man von den kleineren Grabungen von Boris Baćić und Branko Marušić auf dem Monkodonja und von Baćić und Anton Vitasović auf Veli Brijun einmal ab, so wurden bei der Erforschung der Kastelliere seit dem Beginn des 20. Jh.s kaum Fortschritte gemacht. Auf dem Monkodonja konnten die beiden Tore gefunden und die Durchgänge freigelegt werden. Auf Brijun wurden der Zugang restauriert und die bronzezeitlichen Gräber sowie Fundamente von Gebäuden ausgegraben.

Erst 1997 begannen Archäologen unter der Leitung von Bernhard Hänsel, der schon Ausgrabungsprojekte in Griechenland und in Serbien geleitet und betreut hat, und Biba Teržan vom Institut für Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin mit der ersten, groß angelegten Siedlungsgrabung auf dem Monkodonja. Während der sich bis 2008 hinziehenden Arbeiten wurden der äußere Befestigungsring und die große Toranlage im Westen freigelegt und rekonstruiert. Auf der unteren Terrasse konnten die Fundamente von Gebäuden festgestellt werde. Im Zentrum der Anlage, das Bernhard Hänsel mit Recht als eine Art Akropolis bezeichnet hat, konnten ebenfalls die Umwehrung, ein Zugang und die Grundmauern mehrerer Unterkünfte restauriert werden. Am Westtor wurden Gräber aus der Gründerzeit des Kastellieres festgestellt. Außerdem haben die Wissenschaftler zum ersten Mal den Gesamtplan einer prähistorischen Wohnstätte erstellt. Das überaus reiche Fundmaterial erbrachte den Beweis dafür, daß Monkodonja bereits in der Frühbronzezeit gegründet, aber nur bis zum Beginn der Spätbronzezeit um oder nach 1200 v. Chr. bewohnt wurde. Auf dem in unmittelbarer Nähe vom Monkodonja aufragenden Mušego haben Hänsel und Teržan drei bronzezeitliche Grabhügel, in denen ausgewählte Mitglieder der Elite vom Monkodonja bestattet waren, untersucht und restauriert. Auf dem Maklavun konnten sie ein begehbares Kuppelgrab in der Form einer mykenischen Tholos nachweisen.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse der Arbeiten auf dem Monkodonja wurden seither keine neuen Grabungsprojekte in Angriff genommen. Es sieht auch nicht so aus, als würden in naher Zukunft andere Kastelliere untersucht werden. Stattdessen sind weitere prähistorische Siedlungen zerstört worden (Sv. Jakov bei Vodnjan). Andere gingen in Privatbesitz über (Monter, Šarižol), werden zum Kauf angeboten (Gradina Bratulići) oder landwirtschaftlich genutzt (Kasteljer Vodnjan).

So hat der Ausspruch von Moriz Hoernes aus dem Jahr 1894 weiterhin Gültigkeit, “dass es an umfassender Ausgrabungen und demgemäss an umfangreicheren Mittheilungen über einzelne dieser Fundstätten fehlt“.

Kastelliere Gradine Castellieri

Mondelako

Borigrad (Učka)

Veli Brijun

Karaštak

Monkodonja

Šarižol

Karte 1

Zambratija

Rt Kaštel (Sipar)

Romanija

Sv. Petar (Kanegra)

Rujevac (Kolombanija)

Markovac

Mazzoria

Kaštelir (Umag)

Kaštel (Buje)

Fineda

1 Zambratija

In der Bucht von Zambratija haben im September 2008 Mitarbeiter des Archäologischen Museums in Pula Unterwasseruntersuchungen durchgeführt. Dabei stießen sie auf kreisförmig angeordnete Hölzer, die an einigen Stellen aus dem sandigen Boden herausragten. Sie weisen darauf hin, daß hier einst eine Pfahlbausiedlung existiert hat. Gleichzeitig konnte eine Fülle von Töpferwaren geborgen werden, die zeitlich zwischen die späte Jungsteinzeit und die frühe Kupferzeit datiert wurden.

Überraschenderweise konnten auch Teile von einem Schiffsrumpf gefunden werden, der in der Art gebaut war, wie er für die nördliche und die östliche Adria typisch war. Untersuchungen des Holzes nach der C14-Methode ergaben, daß dieses Boot in der Zeit zwischen 800 und 540 v. Chr. gefertigt wurde, also in der Periode, in der die Histrier als räuberische Piraten in der nördlichen Adria bekannt und gefürchtet waren. Es handelt sich hier um die Reste des ältesten bisher bekannten Schiffswracks an der kroatischen Adria-Küste.

Lage: nördlich von Umag beim Ort Zambratija.

2 Rt Kaštel (Sipar)

Der Zugang zur schmalen Landzunge Rt Kaštel liegt heute bei Flut unter Wasser. In prähistorischer Zeit, als der Meeresspiegel noch mehrere Meter tiefer lag, gab es hier eine deutlich größere Halbinsel, auf der die damaligen Menschen eine Siedlung errichtet haben. In der römischen Periode wurde sie zerstört und aus dem Steinmaterial ein Horreum, ein Lagerhaus für Getreide und sonstige Lebensmittel, erbaut. Vermutlich wurde das Gebäude, dessen Ruine noch zu sehen ist, auch im frühen Mittelalter weiter genutzt.

Überall am Ufer, auf der Landzunge und im Wasser findet man Fragmente von römischen Amphoren und Tegulae, aber auch zahlreiche Keramikscherben aus der frühgeschichtlichen Epoche.

Lage: nördlich von Umag. Wenn man von Umag aus nach Norden in Richtung Savudrija fährt, muß man ca. 200 m vor Zambratija links zum Rt Kaštel abbiegen.

3 Romanija

Östlich von Zambratija gab es einst einen großen Kastelliere. Im vorigen Jahrhundert wurde er beim Bau von zwei Wasserreservoirs abgetragen und der das flache Umland dominierende Hügel völlig umgestaltet. Romanija war an einem wichtigen Kontrollpunkt gelegen. Von seinem Plateau aus konnte die Schiffahrt entlang der istrischen Westküste beobachtet werden. Zugleich stand die damalige Bevölkerung in ständigem Sichtkontakt mit den Bewohnern der Halbinsel Sipar. Ihr Hafen könnte vielleicht in der Bucht von Zambratija gelegen haben. Der Archäologe Boris Baćić, der bei Feldforschungen viele frühgeschichtliche Siedlungsplätze wiederentdeckt hat, konnte in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf dem Areal nicht nur die Reste der ehemaligen Befestigung lokalisieren, sondern auch Keramikfragmente sammeln.

Lage: nördlich von Umag. Wenn man von Umag aus entlang der Küste nach Norden in Richtung Savudrija fährt, muß man ca. 400 m vor Zambratija rechts auf einen Feldweg abzweigen, dem man ungefähr 300 m weit nach Osten folgt, um dann wieder nordwärts abzubiegen. Ca. 800 m weiter hält man sich rechts und erreicht nach etwa 300 m das Plateau des ehemaligen Kastellieres.

4 Sv. Petar (Kanegra)

Nahe der Küste auf einer Anhöhe über der weiten Bucht von Piran dehnte sich in prähistorischer Zeit ein großer Kastelliere aus. Dank seiner exponierten Lage hatte er für die Schiffahrt und den Handel in der nördlichen Adria sicherlich eine maßgebende Rolle gespielt. Grabungen fanden auf dem Hügel nicht statt. Durch die reichlich wuchernde Macchia ist es sehr schwer, einen Überblick über die Form der alten Siedlung zu gewinnen. Sicher ist nur, daß es ein künstlich geebnetes Plateau und eine breite Terrasse gibt. Die Wehrmauern sind verschwunden. Ihre Quadersteine wurden vermutlich in die Kirche Sv. Petar verbaut, deren Ruine auf dem Plateau steht. Trotzdem lassen sich die Fundamente der Wälle an einigen Stellen noch nachweisen. Keramikbruchstücke sind reichlich vorhanden. Sie sind allerdings für eine genaue Datierung nicht geeignet.

Lage: an der Bucht von Piran. Von Savudrija aus fährt man in Richtung Plovanija und biegt dann nach Crveni Vrh ab. Gleich nach dem Ortsschild von Crveni Vrh geht es rechts ab. Nach ca. 400 m zweigt man rechts auf eine Piste ab, der man ungefähr 900 m weit folgt, um dann nach rechts bergauf zum Siedlungshügel zu laufen.

5 Rujevac (Kolombanija)

Belege für eine Siedlungstätigkeit in vorrömischer Zeit lassen sich auch auf dem Rujevac nachweisen. Die Inbesitznahme dieses Berges begann wie damals üblich mit umfangreichen Steinbrucharbeiten, durch die ein sehr großes, nahezu ebenes Plateau mit einer vorgelagerten Terrasse geschaffen und das Material für die Umwehrung gewonnen wurden. Die Reste der Mauer – quaderförmige Blöcke - findet man heute noch an den Rändern der Hochflächen. Auch kleine prähistorische Keramikscherben zeugen von den frühen Bewohnern. Vom Kastelliere aus hatte man die gesamte Bucht von Piran, wo vorbeifahrende Boote sichere Ankerplätze fanden, im Blickfeld.

Lage: an der Bucht von Piran nordwestlich des Dorfes Kolombanija. Wenn man von Plovanija aus in Richtung Savudrija fährt, kann man ca. 700 m nach der Abzweigung nach Kolombanija rechts am Beginn eines Feldwegs parken und dem zunächst bergauf und dann ostwärts führenden Weg bis zum Plateau des Kastellieres folgen.

6 Markovac

Der 162 m hoch aufragende Markovac bot alles, was prähistorische Menschen begehrten: natürlichen Schutz gegen Angreifer und üppige Nahrungsquellen in der Adria und im Umland. Durch die küstennahe Lage an der Bucht von Piran konnten die Bewohner den Schiffsverkehr in der nördlichen Adria, der seit der Bronzezeit eine immer größere Bedeutung erlangt hat, überwachen und vom überregionalen Warenaustausch profitieren. Im Schutz des Kastellieres konnten die Güter umgeladen und auf dem Landweg weiter transportiert werden.

Während es sich beim überwiegenden Teil der bisher auf dem Berg geborgenen Keramik um Scherben von alltäglichem Gebrauchsgeschirr gehandelt hat, zeigt ein hier entdecktes Dreifußfragment, daß die herrschende Oberschicht gute Kontakte zur Ägäis hatte. Bei diesem Repräsentationsgut, das einen pompösen fremdländischen Tafelluxus verrät, könnte es sich um ein Gastgeschenk seefahrender Mykener handeln. Möglich wäre allerdings auch, daß es vor Ort – vielleicht von einem reisenden Handwerker – nach mediterranen Vorbildern gefertigt wurde.

Bei Aushubarbeiten auf dem Plateau im Jahr 2011 kamen erneut unzählige Tonbruchstücke aus der frühgeschichtlichen Epoche zutage. Auch mehrere Astragali wurden entdeckt. Das sind kleine Knochen, die damals gern zum Spielen verwendet, aber auch als Beigaben mit in die Gräber gelegt wurden.

Auf dem Markovac haben die ersten Bewohner in einer gewaltigen Gemeinschaftsleistung die Kuppe abgetragen und die Abhänge terrassiert. Dadurch entstanden drei Siedlungsebenen, die mit dem bei diesen Arbeiten gewonnenen Steinmaterial befestigt wurden. Das außergewöhnlich große Plateau hat man inzwischen durch moderne Baumaßnahmen völlig verändert. Die Wehrmauern der beiden Terrassen sind davon bisher verschont geblieben. Besonders im Osten rechts der Auffahrt sind die im Laufe der Jahrtausende in sich zusammengestürzten Wälle noch deutlich sichtbar. Einige Passagen lassen auch die typische Mauerbautechnik – innen und außen Blöcke, dazwischen Steinschutt – deutlich erkennen.

Geblieben ist auch die großartige Rundsicht über Istrien bis hin zu den Orten Buje und Kaštel, die beide auf frühgeschichtliche Bergsiedlungen zurückgehen. Im Nordwesten hat man die ganze Bucht von Piran mit den Salzfeldern von Sečovlje (Slowenien) im Blick.

Markovac: Terrassenmauer

Lage: nördlich von Buje. Wenn man von Plovanija aus nach Westen fährt, zweigt man etwa 600 m nach der Kreuzung mit der von Buje zur kroatisch-slowenischen Grenze führenden Straße rechts auf einen schmalen Weg ab. Nach ca. 500 m überquert man auf einer Brücke die Autobahn und biegt gleich darauf links auf eine Schotterpiste ab, die direkt zum Kastelliere führt.

7 Mazzoria

Über die Bedeutung des Mazzoria, der nur gut 100 m südlich vom Markovac aufragt, kann nur spekuliert werden. Die direkt nebeneinander gelegenen Berge könnten in der Vorgeschichte Kastelliere beherbergt haben, die eine Siedlungsgemeinschaft gebildet haben. Ein von Carlo Marchesetti auf dem Mazzoria beschriebener, damals noch ca. 7 m hoher Tumulus, der allerdings inzwischen abgetragen wurde, könnte aber auch ein Hinweis darauf sein, daß die Anhöhe gar nicht dem alltäglichen Leben gedient hat, sondern als Begräbnis- und Kultplatz für die Elite vom Markovac genutzt worden ist.

Mazzoria: Plan und Ansicht (nach Marchesetti)

Wenn man die Anhöhe besteigt, sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre die Befestigung der Terrassen noch unversehrt. Aber es wurde manipuliert. Im frühen 19. Jh. wurden neue Mauern errichtet. Es ist anzunehmen, daß sie aus den schon in der Frühgeschichte verwendeten Steinen aufgeführt wurden. Das in etwa dreieckige, völlig ebene Plateau ist nahezu vollständig mit Gestrüpp und Bäumen bewachsen. Lediglich im östlichen Bereich kann man die Reste der alten Umwehrung sehen. An der Hangseite ragt sie bis zu 2 m hoch auf. Die kleinteilige Keramik, auf die man überall stößt, ist wenig aussagefähig.

Lage: nördlich von Buje. Man fährt von Plovanija aus nach Westen. Ungefähr 100 m nachdem die Straße die Autobahn überquert hat, kann man nach rechts zum Mazzoria hochlaufen.

8 Kaštelir (Umag)

Eine Ortsbezeichnung, der man im Zusammenhang mit prähistorischen Fundplätzen häufig begegnet, ist Kaštelir. Diesen Namen trägt auch ein Hügel nordöstlich von Umag, auf dem schon im 19. Jh. ein Kastelliere lokalisiert wurde. Er erstreckte sich über zwei Ebenen, die von konzentrischen Mauern umzogen waren. Aus den in der Nähe gelegenen Tumuli wurde Keramik geborgen. Heute ist das Siedlungsareal von Macchia überwuchert. An die Verteidigungsmauern erinnern nur noch einzelne Steinblöcke.

Lage: nordöstlich von Umag. Wenn man von Umag aus in Richtung Marija na Krasu fährt, biegt man ca. 700 m nach der Abzweigung zum Dorf Ungarija rechts ab und läuft gut 150 m auf einer durch den Wald gezogenen Schneise nach Süden zum Kaštelir.

9 Kaštel (Buje)

Die Anhöhe, die heute die Altstadt von Kaštel trägt, ist auf den ersten Blick ein Berg wie jeder andere auch. Kaum jemand ahnt, daß dieser das Umland beherrschende Felskegel seit mehr als 3000 Jahren kontinuierlich bewohnt wird. Wahrscheinlich bereits in der Bronzezeit, ganz sicher aber in der Eisenzeit entstand hier eine Siedlung. Die Bedeutung von Kaštel könnte man mit der verkehrsgünstigen Lage - 143 m hoch über dem Dragonja-Fluß - erklären. Von hier aus konnte der Flußübergang an der wichtigen, seit Urzeiten genutzten Route von der istrischen Halbinsel zu den Gebieten des Voralpenbereichs überwacht werden. Dieser alte Handelsweg wurde in der römischen Epoche ausgebaut und auf dem Berg ein Kastell angelegt. An seinem Fuß entstand ein Güterumschlagplatz, wie die Reste der hier gefundenen Amphoren und Münzen belegen. Im Jahr 1102 wurde das Castrum Veneris errichtet, das jedoch bereits 1310 von den Venezianern wieder zerstört wurde. Im frühen Mittelalter wurde die Anhöhe erneut befestigt.

Denkbar ist, daß die prähistorische Siedlung ihr Prestige dem Salz verdankt, das heute noch in der ein paar Kilometer entfernt gelegenen Saline von Sečovlje (Slowenien) gewonnen wird. Der Besitz von Salzquellen und der Handel mit diesem natürlichen Rohstoff, der zum Konservieren von Fleisch und von anderen Nahrungsmitteln nötig war, bedeutete damals Reichtum und Macht. Allerdings konnte bislang kein Nachweis dafür erbracht werden, daß diese Salzfelder schon in vorgeschichtlicher Zeit ausgebeutet wurden.

Kaštel

Inwieweit der nur einige Kilometer entfernt beim Dorf Krkavče (Slowenien) aufragende Reliefstein mit der Darstellung einer vermutlich männlichen Figur etwas mit dem Kastelliere von Kaštel zu tun hat, ist bislang ungeklärt.

Bereits im Jahr 1888 wurden am Fuß der Bergsiedlung eisenzeitliche Gräber gefunden und freigelegt. Zwischen 1905 und 1907 hat Carl Moser weitere Grablegungen entdeckt und mit Mustern geschmückte Urnen und eine Fibel aus Eisen geborgen. Sie sind jetzt im Besitz des Naturhistorischen Museums in Wien. Ein von Branko Marušić 1954 entdecktes Gräberfeld wurde von Boris Baćić untersucht. Dabei fand er 24 Brandgräber aus dem 5. und 4. Jh. v. Chr. Einige waren direkt in den Fels geschlagen, andere bestanden aus Steinplatten. Geborgen wurden Urnen, die mit geometrischen Mustern verziert waren, und Schmuckgegenstände aus lokaler Produktion. Zu den Importstücken zählten Schmuck aus Bernstein und das Fragment eines Kraters. Diese bemalte griechische Luxuskeramik, die bei Festen zum Mischen von Wein und Wasser verwendet wurde, und der Bernsteinschmuck belegen die engen Beziehungen der vorgeschichtlichen Menschen in Istrien zu den Kulturen der Ostseeküste und der Ägäis.

Kaštel: Steinblock mit Spiralornamenten

Die herausgehobene Stellung des Kastellieres unterstreicht ein heute nicht mehr auffindbarer Steinblock mit eingeritzten Spiralornamenten, der im Gräberfeld entdeckt wurde. Vergleichbare Objekte sind bislang nur aus Picugi und aus der histrischen Metropole Nesactium bekannt. Es wird angenommen, daß diese Spiralmuster als Symbole der Sonne zu sehen sind. Sie weisen auf den Kreislauf des Lebens hin: auf Tag und Nacht, auf Leben und Tod. Man kann davon ausgehen, daß es in der Nekropole einen sakralen Bezirk gegeben hat, wo diese Platte aufgestellt war. Es ist nicht auszuschließen, daß ursprünglich weitere Stelen vorhanden waren. Eine andere hier entdeckte Steinplatte weist an der Oberfläche künstliche Vertiefungen auf. Solche „Schalensteine“, die auch in Nesactium und auf Veli Brijun gefunden wurden, dürften bei Opferfeiern zu Ehren von vornehmen Verstorbenen verwendet worden sein. Auch eine Nutzung im Zusammenhang mit einem Lichterkult wäre denkbar.

Leider ist es bei der Gräberforschung geblieben. Die Untersuchungen wurden nicht auf die Siedlung ausgedehnt. Wenn man den Berg emporsteigt, kann man an einigen Stellen noch die Steinbrucharbeiten wahrnehmen, erkennt die umlaufenden Terrassen und das künstlich geglättete Plateau. Die alten Verteidigungswälle sind längst dem Steinraub zum Opfer gefallen. Wahrscheinlich wurden ihre Quader schon von den Römern zweckentfremdet.

Lage: in der Nähe der slowenisch-kroatischen Grenze. Von der Grenzstation aus fährt man in Richtung Kaštel bzw. Buje. Am Ortsanfang von Kaštel bei der Kirche Sv. Sabe führt links ein Weg bergauf zum Hügel.

10 Fineda

Die Täler der Flüsse Dragonja und Argile spielten in der Vorgeschichte als Verkehrsrouten von der Adria ins Binnenland eine wichtige Rolle. Zum Schutz dieser Wege wurde auf einem an drei Seiten vom Argile umflossenen Höhenrücken ein Kastelliere gegründet. Von dieser Anhöhe aus konnten die Bewohner die Flußtäler kilometerweit bis hin zur Bucht von Piran überschauen. Die ungefähr 190 x 100 m große Siedlung besteht aus einem in etwa rechteckigen Plateau und aus einer Terrasse, die das Zentrum an drei Seiten umschließt. Die Wälle der beiden Ebenen sind längst in sich zusammengebrochen. Trotzdem läßt sich an manchen Stellen die charakteristische Bauweise aus großen Blöcken und Steinschutt noch recht gut erkennen. Die Tonfragmente, auf die man an manchen Stellen stößt, sind wenig aussagefähig. Eine am westlichen Abhang gelegene Grotte könnte als Opferplatz oder als Wasserreservoir gedient haben.

Fineda: Plan und Ansicht (nach Marchesetti)

Lage: nördlich von Buje. Man fährt von Buje aus nach Momjan und biegt in Kremenje in Richtung Oskoruš ab. Ca. 900 m nach der Abzweigung kann man links zum Fineda hinaufsteigen.

Karte 2

Jašmovica

Granišće (Krog kod Brestom)

Sv. Bartul

Trstenik

Gradina Rašpor

1 Jašmovica

Der Kastelliere Jašmovica wurde auf einem Bergsporn direkt am Steilabfall der Ćićarija errichtet, so daß an der Südseite kein Schutzwall nötig war. Um die Nordflanke herum wurde eine sehr schmale Terrasse gezogen und darauf eine halbkreisförmige, ca. 250 m lange Mauer gesetzt. Sie ist inzwischen total abgerutscht. Das in etwa ovale Plateau wurde nicht vollständig geebnet. Es ist nur knapp 120 m lang. Seine maximale Breite beträgt ungefähr 50 m. Zahlreiche Tonfragmente, die aber kaum aussagefähig sind, kann man noch an vielen Stellen finden.

Vom Jašmovica aus kann man die Landschaft weithin überblicken. Früher konnten die Menschen, die in dieser kargen Bergregion gelebt haben, den wichtigen Transitweg kontrollieren, der von Slowenien aus über die Ćićarija, Buzet und den Poklon-Sattel zur Adria führte.

Jašmovica

Lage: nordwestlich von Buzet. Von Buzet aus fährt man in Richtung Brest. Ungefähr 1,3 km nach dem man die Bahntrasse in der Nähe der Bahnstation von Buzet überquert hat, biegt man links ab und gelangt nach ca. 100 m an einen Platz, von dem aus die Gleitschirmflieger starten. Hier kann man das Fahrzeug parken. Zunächst läuft man gut 500 m parallel zum Steilabfall der Ćićarija nach Westen. Weil nur wenige 100 m nördlich von hier die kroatisch-slowenische Grenze verläuft (also die derzeitige EU-Außengrenze), sollte man ein Personaldokument mit sich führen. An der Stelle, wo sich der Pfad der Bahntrasse nähert, steigt man hinab und läuft neben den Schienen durch den Hohlweg (Zugverkehr beachten!). Wo der Hohlweg endet, klettert man links empor. Von hier aus ist schon im Südwesten der Felssporn zu erkennen, auf dem der Kastellerie errichtet wurde.

2 Granišće (Krog kod Brestom)

Der Kastelliere, den die Bewohner von Brest heute Granišće nennen, wird in der Literatur Krog kod Brestom bzw. Granišće di Brest genannt. Er erstreckt sich auf einer bewaldeten Anhöhe unweit westlich von Brest. Er besteht aus einem Plateau und aus einer Terrasse. Die Befestigungsmauer der Hochfläche läßt sich, obwohl sie längst auseinandergerutscht ist, noch gut verfolgen. Auch Reste des Terrassenwalls sind noch zu sehen. Carlo Marchesetti hat den Kastelliere hundert Jahre vor uns aufgesucht. Er konnte zwei kurze Barrieren mit jeweils einem Durchgang feststellen, die wohl als Annäherungshindernisse gedacht waren, um das Tor des Zentrums zu sichern. Überall auf dem Areal ist zerscherbte Keramik zu finden.

Granišće: Plan und Ansicht (nach Marchesetti)

Lage: auf der Hochfläche der Ćićarija westlich von Brest. Von Buzet aus fährt man Richtung Brest und biegt 200 m nach der Abzweigung nach Kropinjak (bzw. 300 m vor dem Ort Brest) links ab. Nach etwa 800 m parkt man das Fahrzeug und läuft in nördliche Richtung über eine Wiese, durchquert eine Senke und steigt zum Kastelliere hinauf.

3 Sv. Bartul

Auf der Hochfläche der Ćićarija gibt es nur einige wenige Plätze, von denen man mit Bestimmtheit sagen kann, daß sie schon in der Frühzeit bewohnt waren. Der 786 m hohe Sv. Bartul zählt dazu. Sein Plateau ist ca. 100 m lang, aber nur etwa 50 m breit. Im Süden wurde eine schmale Terrasse angefügt. Im Norden, wo der Berg relativ steil abfällt, genügte eine aus massiven Blöcken errichtete Brustwehr. Im Westen und Osten ist die Mauer in sich zusammengefallen, im Süden wurde sie abgetragen. Die Keramik, die auf dem Gelände liegt, läßt eine exakte zeitliche Einordnung des Kastellieres nicht zu.

Sv. Bartul: abgerutschte Wehrmauer

Lage: auf der Hochfläche der Ćićarija unweit östlich von Brest. Von Buzet aus fährt man nach Brest und durchquert den Ort in Richtung Dane bzw. Trstenik. Ungefähr 1,5 km nach dem Ortsendeschild von Brest führt ein Pfad bergab in eine Senke mit einer Wasserstelle. Von hier aus kann man mit etwas Geschick an einem recht steilen Hang bergauf zum Sv. Bartul klettern.

4 Trstenik

Ursprünglich stand auch in diesem, heute von der Bevölkerung teilweise verlassenen Ort in der Ćićarija ein Kastelliere, von dem allerdings nicht sehr viel bekannt ist. Durch die mittelalterliche Überbauung wurde das frühgeschichtliche Monument zerstört. Den einzigen Hinweis auf eine Bergsiedlung hat Antonio Puschi geliefert. Der Archäologe, der Anfang des 20. Jh.s die Grabungen in der Nekropole von Nesactium geleitet hatte, fand hier prähistorische Keramik.

Lage: nordöstlich von Buzet auf der Hochebene der Ćićarija. Man fährt von Buzet aus über Brest nach Trstenik.

5 Gradina Rašpor

Auf dem oberhalb des Dorfes Rašpor aufragenden Berg Gradina entstand schon in der prähistorischen Zeit ein Kastelliere. Nach ihrem Sieg über die Histrier ließen sich die Römer hier nieder. Jahrhunderte später, im frühen Mittelalter, wurde auf dieser strategisch bedeutsamen Anhöhe erneut eine Festung – das Castrum di Raspo – errichtet, deren Ruine noch zu sehen ist.

Als Baumaterial nutzten die Neuankömmlinge jeweils die Hinterlassenschaften ihrer Vorgänger. So ist es kein Wunder, daß von der ursprünglichen Siedlung keinerlei Reste mehr erhalten sind. Nur das eingeebnete Plateau und ein paar, vor einigen Jahren zufällig entdeckte Keramikscherben dokumentieren, daß bereits in der Frühzeit Menschen auf dem Berg gelebt haben.

Lage: nordöstlich von Buzet beim Dorf Rašpor in der Ćićarija. Man durchquert Rašpor in nördliche Richtung und parkt bei der Kirche Sv. Jelena. Von hier aus führt - zunächst nach Osten – ein Weg sehr steil bergauf. Nach etwa 400 m biegt er nach Norden ab. Ungefähr 400 m weiter steigt man nach rechts zu den Ruinen der Festung hinauf.

Karte 3

Sv. Ivan Kornetski

Pelegrin

Buje

Monte Baster (Bašter)

Krog

Brtonigla

Gardina (Krasica)

Kaštelir (Nova Vas)

Sv. Duh (S. Spirito)

Gromača

Sv. Juraj (Mirna)

Sv. Dionizij

Sv. Pelagij (Drače)

Gradina Monte Fromento

Vele Mukle

Gradina (Mirna)

Golaš (Mirna)

Sv. Martin tarski

Sv. Križ Bleki (Stari Tar)

Tar

Kaštelir

Monperlon

Monkaštel

Nova Vas

Baredine (Höhle)

Rumpeljak

Rt Pical

Poreč

Otok Sv. Nikola

Brulo

Bejakin vrh

Mordele

Mali Sv. Ančeo

Veliki Sv. Ančeo

Picugi-Hügel

Glavica (Radmani)

Malovar

Martin (Mugeba)

Mugeblić

1 Sv. Ivan Kornetski

Verkehrsgeographisch geschickt haben die Menschen in der prähistorischen Zeit das Kap Sv. Ivan Kornetski für einen Siedlungsplatz ausgewählt. Von der zwischen Umag und Novigrad ins Meer vorspringenden Halbinsel aus war die entlang der Küste nach Norden führende Seeroute gut zu beobachten. Die nach einer langen Fahrt aus der Ägäis kommenden Schiffe konnten in den von der Landzunge geschützten Buchten vor Anker gehen. Das Nahrungsangebot für die Bewohner muß sehr reichhaltig gewesen sein. Das Hinterland besaß fruchtbare Böden, die leicht zu bearbeiten oder für die Weidewirtschaft nutzbar waren. Den Speiseplan bereicherte die Adria mit ihrem großen Angebot an Muscheln, Krebsen und Fischen. Daß die Bewohner dem Fischfang nachgingen, beweisen zahlreiche durchbohrte Tonkugeln, die wir entdecken konnten. Sie wurden zum Beschweren der Netze verwendet.

Zum Schutz des Sv. Ivan genügte ein Abschnittswall an der Landseite. Seine Reste könnten in der Uferböschung noch vorhanden sein. Indizien für eine lange Besiedlungsdauer sind die üppig reichen Keramikfunde an der Oberfläche der Halbinsel und im seichten Wasser. Ihre Form verweist darauf, daß der Kastelliere bereits in der mittleren Bronzezeit gegründet worden ist. Die noch zahlreicheren Fragmente von römischen Tonwaren – Tegulae und Amphorenteile – zeigen, daß auch die Römer die Bedeutung dieses Platzes erkannt und hier vermutlich ebenfalls einen Hafen angelegt haben. Schon im frühen Mittelalter nahm die Landzunge erneut eine herausragende Stellung ein. Alte Quellen berichten, daß die Patriarchen von Aquileja auf dem Kap ein Kastell besaßen, das allerdings bereits Ende des 11. Jahrhunderts zerstört wurde.

Lage: zwischen Umag und Novigrad beim Küstenort Sv. Ivan.

2 Pelegrin

Erst im Jahr 1994 wurden auf dem unweit westlich von Buje aufragenden Pelegrin bei Feldarbeiten prähistorische Keramikfragmente, Bronzereste und alte Knochen von Wildtieren freigelegt. Diese Funde, das große, ovale Plateau und zwei ganz sicher von Menschenhand geschaffene Terrassen sprechen dafür, daß auch auf dieser Anhöhe einmal ein Kastelliere existiert hat.

Lage: westlich von Buje. Wenn man von Umag aus in Richtung Buje fährt, biegt man ungefähr 500 m nach der Abzweigung nach Brtonigla links und nach weiteren knapp 500 m erneut links ab. Der Weg führt direkt zum Pelegrin.

3 Buje

Bereits den Menschen in der Vorgeschichte war dieser ideale Standort auf dem 210 m hohen Berg, der heute die Häuser der Altstadt von Buje trägt, nicht entgangen. Sie errichteten hier eine erste Siedlung.

Buje

Von dem im Volksmund „Wacht von Istrien“ genannten Platz aus hat man das ganze Umland und auch die Adria im Blick. Die prähistorischen Bewohner konnten nicht nur die schon damals viel befahrene Schiffsroute entlang der Küste kontrollieren, sondern dank der verkehrsgeographisch günstigen Lage auch am Güteraustausch zwischen der Schiffahrt und dem Weitertransport ins Landesinnere teilhaben. Ihre Hinterlassenschaften auf dem Hügel sind längst durch die über Jahrhunderte währende Bebauung verloren gegangen. Die bei Aushubarbeiten zum Vorschein gelangten Keramikfragmente wurden bisher nicht publiziert. Eine hier gefundene Axt aus Bronze, die in das 13. bis 11. Jh. v. Chr. datiert wird, befindet sich im Besitz des Archäologischen Museums in Triest.

Lage: bekannter Ausflugsort in Nordistrien.