Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

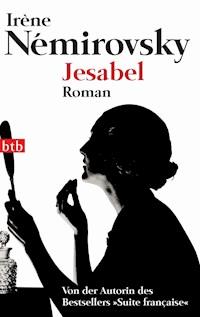

Dans le box des accusés, une femme, Gladys Eysenach coupable d'avoir tué son jeune amant. Elle n'est plus très jeune, très riche, encore belle, « cosmopolite », mais sans famille, presque sans amis, isolée, paumée. Nous assistons au procès, elle est condamnée à 5 ans de prison. Puis nous la retrouvons qui revit sa jeunesse, et le fil de sa vie, une vie où elle n'a recherché que le plaisir d'être aimée. Ce portrait de femme sans racines, enfermée sur elle-même, est disséqué avec une implacable cruauté. En soulignant certains points de la condition féminine au début du 20e siècle, l'auteure nous montre pas à pas comment cette femme est devenue cette criminelle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jézabel

Pages de titre12345678910111213141516171819202122Page de copyrightIrène Némirovsky

JÉZABEL

(1936)

Table des matières

Une femme entra dans le box des accusés. Elle était belle encore, malgré sa pâleur, malgré son air hagard et las ; seules, les paupières, d’une forme délicieuse, étaient fanées par les larmes et la bouche affaissée, mais elle paraissait jeune. On ne voyait pas ses cheveux cachés sous le chapeau noir.

Elle porta machinalement ses deux mains à son cou, cherchant, sans doute, les perles du long collier qui l’avait orné autrefois, mais son cou était nu ; les mains hésitèrent ; elle tordit lentement et tristement ses doigts, et la foule haletante qui suivait des yeux ses moindres mouvements fit entendre un sourd murmure.

– Messieurs les jurés veulent voir votre visage, dit le président. Enlevez votre chapeau.

Elle l’ôta, et de nouveau, tous les regards s’attachèrent à ses mains nues, petites et parfaites. Sa femme de chambre, assise au premier rang des témoins, fit un mouvement involontaire en avant, comme pour lui venir en aide, puis la conscience du présent lui revint ; elle rougit et se troubla.

C’était un jour d’été parisien, froid et pâle ; la pluie coulait sur les hautes fenêtres ; les vieilles boiseries, les caissons d’or du plafond, les robes rouges des juges étaient éclairées par une lumière livide d’orage. L’accusée regarda les jurés assis en face d’elle, puis la salle où des grappes humaines s’accrochaient à chaque angle.

Le président demanda :

– Vos noms et prénoms ?… Où êtes-vous née ?… Votre âge ?…

On n’entendit pas le murmure qui s’échappait des lèvres de l’accusée. Dans la salle, des femmes chuchotèrent :

– Elle a répondu… Qu’est-ce qu’elle a dit ?… Où est-elle née ?… Je n’ai pas entendu… Quel âge a-t-elle ?… On n’entend rien !…

Ses cheveux étaient blonds, pâles et légers ; ses vêtements noirs. Une femme dit à voix basse : « Elle est très bien » et soupira de plaisir, comme au théâtre.

Le public debout entendait mal l’acte d’accusation. De main en main passaient les journaux de midi qui reproduisaient en première page les traits de l’accusée et le récit du crime.

La femme s’appelait Gladys Eysenach. Elle était accusée d’avoir assassiné son amant, Bernard Martin, âgé de vingt ans.

Le président commença l’interrogatoire :

– Où êtes-vous née ?

– À Santa-Paloma.

– C’est un village qui se trouve aux confins du Brésil et de l’Uruguay, dit le président aux jurés. Quel est votre nom de jeune fille ?

– Gladys Burnera.

– Nous ne parlerons pas ici de votre passé… J’entends de votre enfance et de votre première jeunesse qui se sont écoulées en voyages dans des contrées lointaines, dont plusieurs ont subi des bouleversements sociaux et où il a été impossible de procéder aux investigations d’usage. Nous devrons donc faire principalement état de vos propres déclarations en ce qui concerne ces premières années. Vous avez déclaré à l’instruction que vous étiez la fille d’un armateur de Montevideo, que votre mère, Sophie Burnera, ayant quitté votre père deux mois après son mariage, vous êtes née loin de lui et ne l’avez jamais connu. Est-ce exact ?

– C’est exact.

– Votre enfance s’est écoulée dans de nombreux voyages. Vous vous êtes mariée presque enfant, selon la coutume de votre pays ; vous avez épousé le financier Richard Eysenach ; vous avez perdu votre mari en 1912. Vous appartenez à cette société mouvante, cosmopolite, qui n’a d’attaches ni de foyer nulle part. Vous avez indiqué, comme lieux de séjour depuis la mort de votre mari l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, la Pologne, l’Italie, l’Espagne, et j’en passe… Sans compter de nombreuses croisières sur votre yacht que vous avez vendu en 1930. Vous êtes extrêmement riche. Votre fortune vous vient d’une part de votre mère, d’une autre part de votre mari décédé. Vous avez vécu en France à plusieurs reprises avant la guerre, et vous y êtes établie depuis 1928. De 1914 à 1915, vous avez habité près d’Antibes. Cette date et ce lieu doivent vous rappeler de tristes souvenirs : c’est là que votre fille unique est morte en 1915. Votre vie, après ce malheur, devient encore plus capricieuse, plus vagabonde… Vous avez eu des liaisons nombreuses, vite dénouées, dans cette atmosphère d’après-guerre, propice aux aventures amoureuses. Enfin, en 1930, vous avez connu chez des amis communs le comte Aldo Monti, d’une ancienne et très honorable famille italienne. Il vous proposa de l’épouser. Le mariage fut décidé, n’est-il pas vrai ?

– Oui, dit Gladys Eysenach à voix basse.

– Vos fiançailles furent quasi officielles. Brusquement vous deviez les rompre. Pour quelles raisons ?… Vous ne voulez pas répondre ?… Sans doute ne vouliez-vous pas renoncer à votre vie libre et capricieuse et à tous les avantages de cette liberté. Votre fiancé devint votre amant. Est-ce exact ?

– C’est exact.

– On ne signale aucune liaison depuis 1930 jusqu’en octobre 1934. Vous avez été fidèle au comte Monti pendant quatre ans. Un hasard mit sur votre chemin celui qui devait devenir votre victime. C’était un enfant de vingt ans, Bernard Martin, d’une très modeste extraction, fils naturel d’un ancien maître d’hôtel. Cette circonstance qui blessait votre orgueil fut sans nul doute la cause qui vous poussa à nier longtemps, contre toute vraisemblance, vos relations avec la victime. Bernard Martin, étudiant à la Faculté des Lettres de Paris, habitant 6, rue des Fossés-Saint-Jacques, âgé de vingt ans, sut donc vous séduire, vous, une femme du monde, d’une grande beauté, riche, adulée. Répondez… Vous deviez lui céder avec une rapidité vraiment étrange, vraiment scandaleuse. Vous deviez le corrompre, lui donner de l’argent, et finalement le tuer. C’est de ce crime que vous répondez aujourd’hui.

L’accusée serra lentement l’une contre l’autre ses mains tremblantes ; les ongles s’enfoncèrent dans la chair pâle ; les lèvres décolorées s’entr’ouvrirent avec peine, mais pas une parole n’en sortit, pas un son.

Le président demanda encore :

– Dites à messieurs les jurés comment vous l’avez rencontré ?… Vous ne voulez pas répondre ?…

– Il m’a suivie un soir, dit-elle enfin à voix basse : c’était en automne dernier… Je… je ne me rappelle pas la date… Non, je ne me souviens pas, répéta-t-elle plusieurs fois avec égarement.

– Vous avez indiqué à l’instruction la date du 12 octobre.

– C’est possible, murmura-t-elle : je ne me rappelle plus…

– Il vous a… fait des propositions ?… Voyons, répondez… Je conçois que l’aveu vous soit pénible… Vous l’avez suivi le même soir.

Elle poussa un faible cri :

– Non ! Non !… C’est faux !… Écoutez-moi…

Elle prononça quelques mots étouffés que personne n’entendit, puis se tut.

– Parlez, dit le président.

L’accusée se tourna une fois encore vers les jurés et vers la foule qui la regardait avidement.

Elle eut un mouvement las et désespéré, et soupira enfin :

– Je n’ai rien à dire…

– Alors… répondez à mes questions, accusée. Vous avez refusé de l’écouter ce soir-là, dites-vous ?… Le lendemain, 13 octobre, l’enquête a pu prouver que vous étiez allée le retrouver chez lui, rue des Fossés-Saint-Jacques. Est-ce exact ?

– Oui, dit-elle, et le sang qui était monté à ses joues tandis qu’elle répondait, reflua lentement, la laissant tremblante et livide.

– C’était donc votre habitude d’écouter ainsi les garçons qui vous accostaient dans la rue ?… Ou bien avez-vous trouvé celui-là particulièrement séduisant ?… Vous ne voulez pas répondre ?… Vous avez déchiré le voile de votre vie privée. Sur cette place publique qu’est un prétoire de cour d’assises tout doit être étalé au grand jour…

– Oui, dit-elle avec lassitude.

– Vous êtes donc allée chez lui. Et ensuite ?… Vous l’avez revu ?

– Oui.

– Combien de fois ?

– Je ne me rappelle pas.

– Il vous plaisait ?… Vous l’aimiez ?

– Non.

– Alors, pourquoi lui cédiez-vous ?… Par vice ?… Par peur ?… Vous craigniez des menaces de chantage ?… Quand il est mort, on n’a pas retrouvé chez lui trace d’une seule lettre de vous. Vous lui écriviez souvent ?

– Non.

– Vous craigniez ses indiscrétions ?… Vous redoutiez que le comte Monti vînt à connaître cet égarement des sens, cette aventure honteuse ? Est-ce cela ?… Bernard Martin vous aimait-il ?… Ou vous poursuivait-il par intérêt ? Vous ne savez pas ?… Venons-en à l’argent, maintenant. Pour ne pas salir la mémoire de votre victime, vous n’avez pas fait état de cette circonstance que seul un hasard de l’enquête a permis de révéler. Combien avez-vous donné d’argent à Bernard Martin au cours de votre brève liaison ?… Celle-ci dura exactement du 13 octobre 1934 au 24 décembre de la même année… Le malheureux garçon a été assassiné dans la nuit du 24 au 25 décembre 1934. Combien d’argent a-t-il reçu de vous pendant ces deux mois ?

– Je ne lui ai pas donné d’argent.

– Si. On a retrouvé un chèque de cinq mille francs signé par vous à son nom et daté du 15 novembre 1934. Cet argent a été encaissé le lendemain. On ignore à quel usage il a été employé. Lui avez-vous encore donné de l’argent ?

– Non.

– On a retrouvé un autre chèque de cinq mille francs également… Cela semble être un tarif… mais qui n’a jamais été encaissé.

– Oui, murmura l’accusée.

– Parlez-nous du crime à présent… Allons ? C’est moins difficile à dire qu’à faire, pourtant. Cette nuit-là, la nuit de Noël dernier, vous avez quitté votre domicile à huit heures et demie du soir avec le comte Monti. Vous avez dîné avec lui au restaurant, chez Ciro’s. Vous deviez finir la soirée avec des amis communs, les Percier, Henri Percier, l’actuel ministre et sa femme. Vous êtes allés tous les quatre danser dans un établissement de nuit où vous êtes restés jusqu’à trois heures du matin. Est-ce exact ?

– Oui.

– Vous êtes rentrée chez vous avec le comte Monti, qui vous a quittée à la porte de votre hôtel. Vous avez dit à l’instruction que vous aviez aperçu, lorsque la voiture s’est arrêtée devant votre domicile, Bernard Martin qui se dissimulait dans l’embrasure d’une porte cochère. C’est cela, n’est-ce pas ?… Lui aviez-vous donné rendez-vous cette nuit-là ?

– Non. Depuis quelque temps, je ne l’avais pas vu…

– Combien de temps exactement ?

– Une dizaine de jours.

– Pourquoi ? Aviez-vous décidé de rompre ? Vous ne répondez pas ? Quand vous l’avez aperçu dans la rue, ce matin de décembre, que vous a-t-il dit ?

– Il a voulu entrer.

– Ensuite ?

– J’ai refusé. Il était ivre. C’était visible. J’ai eu peur. Quand j’ai ouvert la porte, je me suis aperçue qu’il me suivait. Il est entré derrière moi dans ma chambre.

– Que vous a-t-il dit ?

– Il m’a menacé de tout révéler… à Aldo Monti que j’aimais…

– Vous aviez une étrange façon de lui témoigner votre amour !

– Je l’aimais, répéta-t-elle.

– Ensuite ?

– J’ai pris peur. Je l’ai supplié. Il s’est moqué de moi. Il m’a repoussée… En cet instant, le téléphone a sonné… Seul Aldo Monti pouvait, devait me téléphoner à cette heure-là… Bernard Martin a saisi le récepteur… Il a voulu répondre. Je… j’ai pris mon revolver dans le tiroir de ma table de chevet, à côté de mon lit. J’ai tiré… Je ne savais plus ce que je faisais.

– Vraiment ?… C’est la phrase classique de tous les assassins.

– C’est la vérité pourtant, dit Gladys Eysenach à voix basse.

– Admettons-le. Quand vous avez repris conscience, que s’est-il passé ?

– Il était étendu sans vie devant moi. J’ai voulu le ranimer, mais j’ai bien vu que tout était inutile.

– Et ensuite ?

– Ensuite… Ma femme de chambre a appelé les agents. C’est tout.

– Vraiment ? Et lorsque les agents sont arrivés et que le crime a été découvert, vous l’avez, n’est-ce pas, avoué avec franchise ?

– Non.

– Qu’avez-vous dit ?

– J’ai dit, répondit Gladys Eysenach d’une voix étouffée, que je venais de rentrer, que lorsque je me déshabillais dans le cabinet de toilette voisin, j’avais entendu du bruit, que j’avais ouvert la porte et aperçu un inconnu.

– Qui faisait main basse sur vos bijoux, n’est-il pas vrai, vos bijoux que vous aviez laissés, en vous dévêtant, sur la coiffeuse ?

– Oui, c’est cela.

– Le mensonge eût paru vraisemblable, dit le président en se tournant vers les jurés, car la fortune, la position sociale de l’accusée la mettaient facilement à l’abri du soupçon… Malheureusement pour elle, lorsque les enquêteurs sont arrivés, l’accusée portait encore son manteau d’hermine, sa robe de soirée et tous ses bijoux… Dès le lendemain elle fut habilement interrogée par le juge d’instruction. Je n’hésiterai pas à qualifier cette déposition de modèle du genre. Elle est très belle. Elle est cruelle, je n’en disconviens pas, mais très belle… On voit cette femme perdre pied, s’enferrer, comme on dit vulgairement, se troubler, mentir, se rétracter. Elle jure, et avec quel accent de sincérité, que jamais Bernard Martin n’a été son amant, elle l’assure au mépris de toute vraisemblance, de toute logique. Elle pleure, elle supplie, et finalement, elle avoue. Le juge d’instruction, dans une analyse serrée, habile, la presse de questions, finit par reconstituer son aventure, hélas, banale… Cette femme vieillissante, attirée par la jeunesse de cet enfant, par le piment de l’inconnu, de l’aventure, peut-être même par l’humble condition de l’amant ?… qui sait ?… Elle, qui était lasse sans doute des amours de son rang… Elle lui cède, veut se reprendre, croit avec une arrogance de femme riche, que l’amant a été payé, qu’il se contentera de cette aumône, qu’il s’effacera de sa vie… Mais sa beauté, son prestige paraissent inoubliables au garçon qui n’a jamais connu que des filles de brasserie ou des petites prostituées… Il la poursuit, la menace… Elle prend peur et tue… Cette déposition est vraiment émouvante. À chaque question du magistrat la femme essaie d’abord de se débattre, puis avoue, répond : oui, oui… Ce mot revient constamment. Elle n’explique rien. Elle a honte. Elle défaille de honte, comme maintenant, messieurs les jurés ! Mais l’exposition de son crime, le récit qu’on lui en fait est si vrai, si lumineux, si logique qu’elle ne peut pas se défendre. « Oui », encore dit-elle et « oui », enfin à la question si grave : a-t-elle tué par préméditation ? Ensuite, elle s’est rétractée, comprenant l’importance de cette réponse. Elle prétend avoir tué dans un moment d’égarement… Pourtant, accusée, vous aviez vécu toute votre vie sans posséder d’arme et voici que trois semaines à peine après avoir connu Bernard Martin, vous allez chez l’armurier et, depuis, ce revolver ne vous quitte pas. Est-ce exact ?

– Il était dans un tiroir près de mon lit.

– Pourquoi l’aviez-vous acheté ?

– Je ne sais pas…

– Singulière réponse… Allons, dites la vérité ! Songiez-vous à tuer Bernard Martin ?

– Non, je le jure, dit-elle d’une voix tremblante.

– À qui était-il destiné alors ?… À vous-même ?… Au comte Monti ? dont vous étiez jalouse, a-t-on prétendu ? À une rivale ?

– Non, non, murmura l’accusée en cachant son visage dans ses mains : que l’on ne m’interroge plus, je ne dirai plus rien… J’ai tout avoué, tout ce qu’on a voulu !…

– Soit ! Nous allons procéder à l’audition des témoins. Huissier, introduisez le premier témoin.

Une femme entra ; sur sa figure olivâtre coulaient des larmes ; on voyait briller ses prunelles effarées qui allaient du box des accusés à la pourpre des juges. Dehors, la pluie ruisselait ; on entendait son crépitement monotone. Un des journalistes, qui s’ennuyait, griffonna des phrases de roman sur la feuille étalée devant lui : « Le vent arrache de longs gémissements aux platanes d’or qui bordent la Seine. »

– Vos nom, prénoms…

– Larivière, Flora, Adèle.

– Votre âge ?

– Trente-deux ans.

– Profession ?

– Première femme de chambre de Mme Eysenach.

– Vous ne pouvez pas prêter serment. Je vous interroge en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Quand êtes-vous entrée au service de l’accusée ?

– Il y aura sept ans le 19 janvier.

– Dites-nous ce que vous savez du crime. Votre maîtresse devait réveillonner cette nuit-là en compagnie du comte Monti ?

– Oui, monsieur le président.

– Vous a-t-elle dit à quelle heure elle rentrerait ?

– Assez tard, m’a-t-elle dit. Elle m’a défendu de l’attendre.

– Cela lui arrivait-il parfois ?… Ou bien l’attendiez-vous ordinairement ?

– J’avais été malade un mois auparavant, et je me sentais très fatiguée encore. Madame n’était pas comme la plupart des patronnes ; elle ménageait son personnel. Elle me dit avec une grande bonté : « Vous vous fatiguez trop, ma pauvre Flora. Je vous défends de veiller. Je me déshabillerai seule. »

– Vous a-t-elle paru ce soir-là comme à son ordinaire ? Ni nerveuse, ni agitée ?

– Triste seulement… Elle était souvent triste. Plus d’une fois, je l’ai vue pleurer.

– Croyez-vous savoir la cause de ces larmes ?

– Elle était jalouse de M. le comte.

– Reprenez votre récit.

– Madame est partie, et je me suis couchée ; ma chambre est à l’étage, séparée de celle de Madame par un couloir. J’ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. Je me rappelle que le petit jour passait entre les rideaux ; il devait être quatre ou cinq heures du matin. Parfois, quand Madame était rentrée, M. le comte lui téléphonait ainsi. Sans doute Madame voulait-elle s’assurer qu’il revenait directement chez lui, après l’avoir quittée. En effet, souvent elle le rappelait aussitôt, sous prétexte d’entendre encore une fois sa voix. J’écoutai donc le téléphone sonner, mais personne ne répondait. Cela m’a inquiétée, je pressentais un malheur. Je me suis levée ; je suis sortie dans le couloir ; j’ai écouté. J’ai entendu la voix de ma patronne et celle d’un homme, et presque aussitôt un coup de feu.

– Dites-nous la suite.

– J’étais folle de terreur. Je me suis précipitée vers la chambre à coucher, mais là… je ne sais pas pourquoi je n’ai pas osé entrer… J’ai écouté à la porte. On n’entendait plus un son, plus un soupir, plus rien… J’ai ouvert la porte, je suis entrée. Je n’oublierai jamais… Madame était assise sur le lit, toute habillée encore, avec sa grande cape d’hermine, sa robe de soirée, ses bijoux. Elle était éclairée par une petite ampoule allumée sur la coiffeuse. Elle ne pleurait pas. Sa figure était pâle et effrayante. Je l’appelle ; je la tire par le bras, je crie : « Madame !… Madame !… » Elle semblait ne rien entendre. Enfin elle me regarde et me fait : « Flora, je l’ai tué… » La première idée qui m’est venue à l’esprit en cet instant, c’est qu’elle avait tué son ami… qu’elle s’était querellée avec M. le comte et qu’elle avait tiré dans un moment d’égarement. Je regarde de tous les côtés. J’étais tellement émue et la chambre était si mal éclairée que tout d’abord, je n’ai vu à terre qu’une masse noire, comme si on avait jeté sur le parquet un tas de vêtements. J’allume, je vois dans un coin le téléphone qui avait roulé à terre et à côté, le revolver. Puis, j’aperçois un homme étendu… Bonne Vierge, je me penche, je n’en crois pas mes yeux. Ce n’était pas M. le comte, mais un garçon que je n’avais jamais vu…

– Vous n’aviez jamais rencontré la victime soit au domicile de votre maîtresse, soit au-dehors ?

– Jamais, monsieur le président.

– L’accusée n’a jamais prononcé son nom devant vous ?

– Jamais, monsieur le président, je n’ai jamais entendu son nom.

– Quand vous avez découvert le cadavre du malheureux jeune homme, qu’avez-vous fait ?

– J’ai pensé qu’il respirait peut-être encore, et je l’ai dit à Madame. Elle s’est levée et elle s’est agenouillée à côté de moi. Elle a soulevé la tête de ce… Bernard Martin… elle l’a soulevée, et elle l’a tenue ainsi quelques instants, entre ses mains. Elle le regardait sans rien dire, sans bouger, et, de fait, il n’y avait rien à faire. Un peu de sang coulait au coin de ses lèvres. Il semblait très jeune, mal nourri ; il était maigre, les joues creuses, et ses vêtements étaient mouillés comme s’il était resté longtemps dehors… Il pleuvait cette nuit-là… J’ai dit : « Il n’y a rien à faire. Il est mort. » Madame n’a rien répondu… Elle paraissait ne pas se lasser de le regarder… Elle a pris son petit sac… mais ses yeux ne quittaient pas Bernard Martin… Elle a sorti un mouchoir de son sac… Elle a essuyé le coin des lèvres, le sang et la mousse qui coulaient de la bouche du mort. Elle a soupiré profondément, m’a regardée comme si elle se réveillait… Enfin, elle s’est levée et m’a dit : « Préviens la police, ma pauvre Flora… » Ce tutoiement… ce… je ne peux pas dire ce que ça m’a fait… On aurait dit que Madame comprenait qu’elle n’aurait plus personne avec elle maintenant, et qu’elle me regardait un peu comme une amie… C’est moi qui ai dit : « C’est un cambrioleur, n’est-ce pas ?… »

– Vous le croyiez vraiment, témoin ?

– Non, je ne le croyais pas… Je dois dire la vérité, n’est-ce pas ?… Mais je ne pouvais pas croire que Madame, si douce, si bonne avec tous ait pu tuer ainsi sans raison… Je pensais qu’il avait dû la faire souffrir, que c’était un maître chanteur qui la menaçait.

– Cet attachement à votre maîtresse vous honore. Toutefois, il n’aurait pas dû vous entraîner à conseiller à l’accusée un mensonge enfantin et qui n’a pu qu’aggraver son cas. Qu’a répondu l’accusée ?

– Rien. Elle est sortie de la chambre… Elle a fait quelques pas dans le couloir… Elle tordait ses mains, comme à présent… Puis, elle est entrée chez moi et elle s’est jetée sur mon lit. Elle n’a plus bougé jusqu’au moment où la police est arrivée. Il faisait froid… J’ai voulu étendre une couverture sur ses jambes. Je me suis aperçue qu’elle dormait. Elle ne s’est réveillée que lorsque les agents sont arrivés. C’est tout.

– Avez-vous des questions à poser au témoin ? Messieurs les jurés ? Monsieur l’avocat général ?

L’avocat général demanda :

– Mademoiselle Larivière, avec une fidélité qui vous fait le plus grand honneur, vous vous êtes efforcée de nous dépeindre l’accusée comme une femme douce, bonne, aimée de ses domestiques. Je n’en disconviens pas. Mais vous avez discrètement passé sur sa moralité. Nous ne parlerons pas ici des liaisons dont on a pu retrouver la trace, notamment avec un jeune Anglais, Georges Canning, tué au front en 1916, ni de Herbert Lacy, que l’accusée connut en 1925, lorsqu’elle revint à Paris après une longue absence. Nous omettrons tous ceux qui précédèrent. Mais vous êtes au service de l’accusée depuis 1928. Ne lui avez-vous connu aucun amant ?

– M. le comte Monti.

– Celui-là est de notoriété publique. Mais sauf le comte Monti ?

– Personne depuis qu’elle connaît M. le comte, je le jurerais…

– Vous parlez au conditionnel, j’imagine ?

– Je ne comprends pas…

– Passons… Avant le comte Monti, pouvez-vous assurer que votre maîtresse n’a eu personne dans sa vie ?

– Elle ne m’a pas fait de confidences.

– J’entends. Mais n’avez-vous pas dit à une amie qu’il fallait, je cite textuellement vos paroles, qu’il fallait que Madame eût un attachement bien profond pour M. le comte pour avoir cessé de courir. L’avez-vous dit ?

– Oui, c’est-à-dire…

– L’avez-vous dit, oui ou non ?

– Oui, Madame avait eu des amants avant M. le comte, mais elle était bien libre, veuve et sans enfants.

– C’est possible. Toutefois, il ne faut pas que la défense nous présente ici l’accusée sous les traits d’une femme sans reproche, tombée au pouvoir d’un gredin. Je tiens à démontrer, et messieurs les jurés l’auront compris, que Gladys Eysenach n’en était pas à son coup d’essai, et qu’il peut paraître extraordinaire que cet enfant, Bernard Martin, ait pu l’affoler de peur au point de lui faire commettre un meurtre. L’accusée se pose en victime. Savons-nous si Bernard Martin ne fut pas doublement la victime de cette femme ? Bernard Martin, messieurs les jurés, que l’on essaie de flétrir ici en le représentant comme je ne sais quel gigolo, quel souteneur de bas étage, était un enfant sage et studieux. Rien n’autorise à émettre sur son compte des suppositions immondes ! La victime, qui préparait sa licence ès lettres, menait au Quartier Latin la vie la plus modeste, habitait une petite chambre dans un hôtel de troisième ordre. On n’a trouvé chez lui à sa mort que la somme de quatre cents francs. Vêtements modestes, pas de bijoux. Est-ce là, je vous le demande, le mode de vie d’un gigolo, chéri d’une femme riche et qu’il eût obsédée de menaces continuelles ? Savez-vous si ce n’est pas cette femme qui, forte de sa beauté, de sa fortune, de son prestige mondain, si ce ne fut pas cette femme que vous voyez devant vous, messieurs les jurés, qui prit cet enfant dans ses rets pour le corrompre avant de le tuer ? Ces courtisanes du grand monde peuvent être plus redoutables que les autres parce qu’elles sont plus belles et plus savantes ! Démasquons l’hypocrisie qui consiste à glorifier celles-ci et à réserver tous nos mépris aux servantes de la Vénus vénale ! À celles dont je parle, à ces Gladys Eysenach, il faut l’âme de leurs amants et leur vie !… L’accusée a berné le comte Monti ! Elle s’est jouée des sentiments de ce galant homme, puisqu’elle n’a pas hésité à le tromper avec un jeune garçon inconnu !… Elle s’est amusée à affoler Bernard Martin. Mais le jeu devenait dangereux. Elle a acheté un revolver, et, froidement, sans pitié, elle a abattu cet enfant qui, sans elle, eût pu poursuivre le cours d’une vie studieuse, qui fût devenu un homme heureux et utile, qui sait ? à ses concitoyens !

– Mademoiselle Larivière, dit l’avocat de la défense : un mot, je vous prie. Votre maîtresse aimait-elle le comte Monti ? Répondez avec votre sensibilité de femme.

– Elle l’adorait.

– Je vous remercie, mademoiselle. Que ce mot seul serve de réponse au beau mouvement d’éloquence de M. l’avocat général. Un humble mot, mais si vrai. Elle adorait son amant. Amoureuse, jalouse, a-t-elle, dans une minute d’égarement, voulu éveiller à son tour la jalousie du volage ?… A-t-elle cédé à ce garçon qui la poursuivait ?… L’a-t-elle regretté ensuite, redouté le scandale jusqu’à tuer dans un instant d’affolement qu’elle expiera toute sa vie ?… Cela ne semble-t-il pas plus simple, plus humain, plus logique que d’essayer de transformer cette femme, coupable, certes, criminelle, je ne le nie pas, mais charmante et douce, en je ne sais quelle goule, en une vamp de cinéma…

Le président fit partir le témoin. L’accusée paraissait mortellement lasse. Par moments ses traits ne reflétaient qu’un douloureux ennui. En partant, sa femme de chambre lui sourit timidement, comme pour l’encourager, et l’accusée se mit à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues livides. Elle les essuya du revers de la main, puis baissa les yeux et ne bougea plus.

Dehors, la pluie ne cessait pas. Le ciel devenait noir. On alluma les lampes. Le visage de l’accusée, sous cette lumière jaune, parut tragique, tout à coup, sans âge ; ses traits étaient immobiles ; la vie semblait s’être réfugiée dans les yeux hantés, beaux et profonds.

– Huissier, dit le président, faites entrer le témoin suivant.

La chaleur était étouffante ; de jeunes avocats assis par terre, dans le prétoire même, formaient un tapis noir.

– Votre nom et vos prénoms ? demanda le président au témoin.

– Aldo de Fieschi, comte Monti.

C’était un homme d’une quarantaine d’années, de très haute taille, le visage rasé, beau et régulier, la bouche dure, les yeux pâles, gris, aux longs cils.

Quelqu’un dit dans la salle, se penchant à l’oreille d’une femme :

– Pauvre Aldo… Savez-vous ce qu’il m’a dit le lendemain du crime ? Il était bouleversé et sa hauteur, son calme l’avaient quitté… « Ah ! mon cher, pourquoi ne m’a-t-elle pas tué moi ?… » Cette honte, cet étalage de turpitudes, cela, il ne le pardonnera jamais…

– Qu’en savez-vous ?… Les hommes sont si bizarres… Elle a couché avec ce petit Martin, sans doute, pour piquer sa jalousie. Elle l’a tué pour que Monti ne sache rien… C’est flatteur…

– C’est la thèse de la défense…

Le président, cependant, demandait :

– Vous avez passé avec l’accusée la soirée qui précédait le crime ?

– Oui, monsieur le président.

– Vous aviez connu l’accusée en 1930 ?

– C’est exact.

– Vous désiriez l’épouser ?

– Oui, monsieur le président.

– Gladys Eysenach a d’abord consenti à ce mariage ? Puis elle s’est ravisée, n’est-il pas vrai ?

– Elle s’est ravisée.

– Pour quelles raisons ?

– Mme Eysenach hésitait à aliéner sa liberté.

– Elle ne donnait pas d’autres motifs ?

– Non, elle n’en donnait pas d’autres…

– Avez-vous renouvelé votre demande ?

– À plusieurs reprises.

– Demandes qui furent toujours suivies de refus ?

– C’est exact.

– Aviez-vous le sentiment, ces derniers temps, d’un amour secret dans la vie de l’accusée ?… Redoutiez-vous un rival ?

– Non, je ne redoutais pas de rival…

– Parlez-nous de la soirée qui précéda le crime et qui fut la dernière que vous passâtes ensemble.

– J’étais venu chercher Mme Eysenach chez elle, vers huit heures et demie. Elle paraissait comme à l’ordinaire, ni fébrile ni triste. Nous avons dîné chez Ciro’s. Nous devions finir la soirée chez Florence avec des amis communs, les Percier… Vers trois heures du matin, nous sommes rentrés. Ma voiture, ce soir-là, était en réparation. Nous nous servions donc de celle de Mme Eysenach… Je la ramenai jusqu’à sa porte, puis je rentrai chez moi.

– Vous l’avez vue entrer chez elle ?

– Je me préparais à descendre, naturellement, pour faire ouvrir la porte de l’hôtel, mais j’avais été souffrant, toute la journée… Je m’étais soutenu à coups d’aspirine… Dans la voiture, j’avais été pris de frissons… Mme Eysenach s’était inquiétée et m’avait prié instamment de ne pas sortir de la voiture. La nuit était glacée… Je me rappelle que la pluie tombait et que le vent soufflait avec une violence extrême… Toutefois, je ne fis que rire de cette inquiétude. La guerre m’a habitué à supporter ces misères, et bien d’autres, sans y attacher d’importance. Il y eut même entre nous une sorte de petite querelle pour rire… Je voulus ouvrir la portière et descendre, mais Mme Eysenach m’en empêcha. Elle me saisit la main, m’échappa et sauta sur le trottoir. Elle cria au chauffeur : « Reconduisez monsieur le comte… » J’eus le temps de lui baiser la main, et la voiture partit.

– Elle avait aperçu Bernard Martin qui l’attendait, sans doute ?…

– Sans doute, dit sèchement le comte Monti.

– Vous n’avez plus eu de nouvelles de Mme Eysenach jusqu’au lendemain ?

– En rentrant, je lui ai téléphoné, comme il avait été convenu entre nous. Personne ne répondit à mon appel. J’ai cru que Mme Eysenach dormait déjà. Il était un peu plus de six heures lorsque je fus réveillé par la femme de chambre, Flora, qui m’annonçait l’affreuse chose. Elle me dit de venir en toute hâte, sans perdre une seconde, qu’un malheur était arrivé. Je vous laisse à penser quelle fut mon angoisse… je m’habillai à la hâte. Je me précipitai hors de la maison. Quand j’arrivai chez Mme Eysenach, la police avait été alertée. Je trouvai la maison pleine de monde et le cadavre de ce malheureux déjà froid.

– Vous n’aviez jamais vu la victime ?

– Jamais.

– Son nom, naturellement, vous était inconnu ?

– Totalement inconnu.

– Messieurs les jurés, avez-vous des questions à poser au témoin ? Monsieur l’avocat général ?… Maître ?…

– Monsieur, demanda l’avocat de la défense, voulez-vous nous dire si, selon ce qu’on a prétendu, il est exact que l’accusée se soit montrée jalouse de vos assiduités auprès d’une de ses amies ?… Ne vous a-t-elle jamais fait d’observations à ce sujet ?

– Je ne me souviens pas, dit Monti.

– Voulez-vous chercher dans vos souvenirs ?

– Mme Eysenach, dit enfin le témoin, se montrait effectivement jalouse et irritable ces derniers temps, du moins…