2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

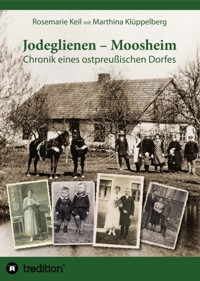

Ein kleines ostpreußisches Dorf nahe der litauischen Grenze: Hier spiegelte sich einmal die ganze Weltgeschichte wider und führte schließlich zu Flucht und Vertreibung aus der Heimat, zum Ausradieren des Ortes von der Landkarte. Jodeglienen, unter Hitler in Moosheim umbenannt, steht exemplarisch für zahllose Orte in Ostpreußen, aber auch in weiteren Teilen des ehemaligen deutschen Ostens, die es nun nicht mehr gibt oder die jetzt zu Russland, Polen und Litauen gehören. Dieses Buch möchte Jodeglienen/Moosheim dem Vergessen entreißen, indem es vom Leben der 25 Familien des Dorfes erzählt. Dazu tragen Berichte von Zeitzeugen und Nachkommen, alte Fotos, Dokumente und Briefe bei, die ebenfalls die Nachbardörfer, die Kreisstadt Pillkallen/Schloßberg und das Kirchdorf Willuhnen einbeziehen. Eine Fundgrube auch für Familienforscher! Die beiden Autorinnen, deren Vorfahren aus diesem Dorf stammen, nehmen den Leser dieser Chronik mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Jahrhunderte bis hin zur nunmehr russischen Gegenwart im Kaliningrader Gebiet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Rosemarie Keil mit Marthina Klüppelberg

Jodeglienen – Moosheim

Chronik eines ostpreußischen Dorfes

Für unsere Großeltern und unsere Mütter.

Für alle, denen das kleine ostpreußische Dorf Jodeglienen/Moosheim im Laufe der Geschichte Heimat war.

Niemand darf seine Wurzeln vergessen.Sie sind Ursprung unseres Lebens.Federico Fellini

Rosemarie Keil mit Marthina Klüppelberg

Jodeglienen – Moosheim

Chronik eines ostpreußischen Dorfes

Keil, Rosemarie/Klüppelberg, Marthina:

Jodeglienen – Moosheim

Chronik eines ostpreußischen Dorfes

Tredition 2017

Umschlaggestaltung: Falk-Uwe Keil

Fotos Umschlag/Titel: privat

Satz: Falk-Uwe Keil

© 2017 Rosemarie Keil

Verlag: Tredition GmbH, Hamburg

www.tredition.de

ISBN Taschenbuch: 978-3-7439-6534-8

ISBN Hardcover: 978-3-7439-6535-5

ISBN e-Book: 978-3-7439-6536-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.

Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorwort

Jodeglienen/Moosheim und die deutsche Geschichte

Von den Anfängen bis zum Königreich Preußen

Prästationstabellen und Mühlenconsignationen

Ostpreußens Landwirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts

Jodeglienen zwischen Reformen und Erstem Weltkrieg

Jodeglienen und der Kreis Pillkallen im Ersten Weltkrieg

Jodeglienen/Moosheim zwischen den beiden Weltkriegen

Moosheim und der Kreis Schloßberg im Zweiten Weltkrieg

Russische Arbeitslager im Kreis Schloßberg

Neuanfang in West und Ost

Die Jodegliener/Moosheimer Familien bis 1944

Das Dorf und seine Bewohner

Familie Becker

Familie Bertolies (vorher Burgschat)

Familie Dangschat

Familie Eggert

Familie Giebat (vorher Lottermoser)

Familie Hagemoser

Familie Heidemann

Familie Horn

Familie Klein

Familie Kniest

Familie Fritz Meyer

Familien Friedrich Meyer und Otto Meyer

Familie Palfner

Familie Ernst Riek

Geschwister Rieck

Familie Runds

Familie Schiborn (vorher Bergau)

Familie Schmidt

Familie Schneider

Familie Scholl

Familie Franz Stein

Familie Friedrich Stein

Familie Gustav Stein (vorher König)

Familie Veithöfer (vorher August Kniest)

Familie Vorlauf

Korrigierte Liste der Toten und Vermissten der Gemeinde Moosheim im Zweiten Weltkrieg

Rückblick: Familien, die um 1800 bis etwa 1820 in Jodeglienen lebten

Moosheim, Willuhnen und Schloßberg (Dobrovolsk) in der Gegenwart

Danksagung

Abbildungsverzeichnis

Quellenverzeichnis

Weitere Literaturhinweise

Über die Autorinnen

Vorwort

Schon als Kind war ich fasziniert von den sparsamen, oft nur aus Andeutungen bestehenden Erzählungen meiner Mutter und Großmutter über dieses geheimnisvolle Ostpreußen. Als ich mich vor Jahren auf das Abenteuer einließ, eine Chronik des kleinen ostpreußischen Dorfes Jodeglienen (später Moosheim) zu schreiben, das Heimatdorf meiner Vorfahren, ahnte ich noch nicht, was da auf mich zukommen würde.

Ich hatte mir keine trocken-verstaubte, sondern eine lebendige Chronik zum Ziel gesetzt, die das Andenken aller Dorfbewohner für die Zukunft bewahrt. Dieses einfache Leben mit all der oft schweren Arbeit, der stillen Freude und den Bräuchen in den einzelnen Familien, aber auch das bittere Leid beim Verlassen der Heimat im Winter 1944/45 sollten sich Nichtbetroffene und nachfolgende Generationen besser vorstellen können.

Ganz allmählich gelang dies durch langwierige Recherchen bei oftmals schwieriger Datenlage. Vor allem durch die aufgeschlossene Mitarbeit vieler ehemaliger Moosheimer sowie ihrer Kinder, Enkel und weiterer Verwandter konnte das wenige noch Vorhandene bewahrt werden. In zahllosen, langen und sehr persönlichen Telefongesprächen (von mir protokolliert) wurden die Familien des Dorfes und ihre Beziehungen untereinander über Generationen hinweg aus der Erinnerung hervorgeholt. Dabei halfen eine große Anzahl von wertvollen Fotos, schon vergessen geglaubten Dokumenten und vergilbten Briefen, die mir vertrauensvoll zum Kopieren zugeschickt und für die Chronik zur Verfügung gestellt wurden. Dafür sei allen Beteiligten ganz herzlich gedankt. Unser gemeinsames Ergebnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entspricht dem derzeitigen persönlichen Erkenntnisstand der Mitwirkenden.

Eine sehr große Hilfe beim Erstellen der Chronik war außerdem die Mitarbeit der Familienforscherin Marthina Klüppelberg. Sie hat mich im Rahmen ihrer Recherchen ausfindig gemacht und festgestellt, dass wir beide unsere Wurzeln in der Jodegliener Familie Bergau haben. Was lag also näher, als auch ihre Nachforschungen sowie die Erinnerungen ihrer Mutter und Großmutter mit in die Dorfchronik einfließen zu lassen.

Weiterhin war es für mich hochinteressant zu erkennen, wie sich in diesem kleinen ostpreußischen Dorf die große Weltgeschichte widerspiegelte und wie sie letztlich zu Flucht und Vertreibung führte. Auf diese geschichtlichen Zusammenhänge wird im ersten Kapitel ausführlich eingegangen. Im zweiten Kapitel kommen dann alle bis zur Flucht 1944 in Moosheim lebenden Familien zu Wort.

Ich wünsche mir, genauso wie meine Mitautorin, dass wir mit dieser Dorfchronik nicht nur Vergangenes bewahren, sondern außerdem einen kleinen Beitrag zur Versöhnung leisten können: zur Versöhnung mit dem eigenen Schicksal, zwischen den Generationen und mit den Menschen, für die jetzt das nunmehr russische Gebiet um Dobrovolsk (früher Schloßberg) Heimat ist. Die meisten von ihnen hatten nach ihrer Umsiedlung kurz nach Kriegsende einen ähnlich schweren Neuanfang wie „unsere“ Moosheimer nach Flucht und Vertreibung zu bewältigen. Weiterhin hoffen wir, dass die Chronik zu einem besseren Verständnis für das Schicksal der nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat Vertriebenen beiträgt.

Rosemarie Keil mit Marthina Klüppelberg

Jodeglienen/Moosheim und die deutsche Geschichte

Von den Anfängen bis zum Königreich Preußen

Lage und Ursprünge der Besiedlung

Das kleine Dorf Jodeglienen (auch Jodeglinen oder Jodekinen), 1938 in Moosheim umbenannt, war eine der sechsNeuansiedlungen um den „Altsnappen Sehe“ (Willuhner See), die Ende des 16. Jahrhunderts in der Wildnis entstanden1. Es lag im späteren nördlichen Ostpreußen, etwa elf Kilometer von der litauischen Grenze (Grenzort Schirwindt) und zehn Kilometer von der Kreisstadt Pillkallen, seit 1938 Schloßberg, entfernt.

Einige im ehemaligen Prussia Museum Königsberg aufbewahrte Fundstücke aus prähistorischer Zeit beweisen aber, dass die Gegend schon wesentlich früher besiedelt war2. So fand man im Flachmoor nördlich des Nachbardorfes Abschruten unter anderem eine Lanzenspitze aus gespaltenen Röhrenknochen, deren Alter von Forschern auf etwa 11.000 v. Chr. datiert wurde.

Große Aufregung gab es im Jahr 1937 in einigen Jodegliener Familien, als der Abschrutener Lehrer Kurt Diemke mit einer Gruppe seiner älteren Schüler, darunter auch Jodegliener Jungen, selbst auf die Suche nach Fundstücken aus alter Zeit ging und dabei tatsächlich Erfolg hatte. Sowohl der gebürtigen Jodeglienerin Gerda geb. Schneider als auch der Lehrerstochter Ingrid geb. Diemke sind diese Ereignisse, teils aus Erzählungen in der Familie, noch in Erinnerung. Hier das Zitat aus einer Akte des Prussia-Archivs Königsberg, jetzt im Museum für Vorund Frühgeschichte Berlin3unter der Reg.-Nr. PM-A 1629, Bd. 1 aufbewahrt (der Veröffentlichung wurde am 31.3.2015 zugestimmt):

Im Mai 1937 fand der Lehrer Diemke aus Abschruten mit seiner Klasse beim Absuchen des Geländes bei Jodeglienen auf den Ackerstücken der Besitzer Schneider, Friedrich Stein, Palfner, Giebat und Kniest eine Anzahl Feuersteinstücke und einige Stückchen Holzkohle und Schlacke. Die Fundstücke hat Herr Pliczuweit (Kreispfleger von Pillkallen) dem Museum übergeben. Königsberg/Pr., den 25. Mai 37

Museumsdokument Messtischblatt Jodeglienen mit nummerierten Fundorten: 1-Schneider, 2-Palfner (Feuerstein), 3-Giebat (Feuerstein), 4-Friedrich Stein

Sicher waren die Jodegliener Fundstücke wenig spektakulär für die Wissenschaft. Sie bestätigten aber die Vermutung, dass auch in diesem Gebiet bereits in derJungsteinzeit(Neolithikum) Menschen gelebt haben.

Weitere Spuren einer Besiedlung im Gebiet des späteren Kreises Pillkallen lassen sich erst zurOrdenszeit(1231–1525) nachweisen. Der Deutsche Orden warallein dem Papst verpflichtet und gründete Städte und Dörfer, wobei er das Land in erster Linie durch Deutschsprachige besiedeln ließ. Am 8. Mai 1422, nach dem Frieden am Meldensee, wurde auch die Gegend um das spätere Pillkallen dem Ordensgebiet angegliedert4. Damals gab es in dieser urwaldartigen „Wildnis“ zwar noch keine Siedlungen im eigentlichen Sinne, aber doch Menschen, die nun dem Deutschen Orden unterworfen wurden. Es handelte sich bei diesenUreinwohnernum diePrußen(Namensgeber des späteren Staates Preußen) vomStamm der Nadrauer und Schalauer, ein heidnisches Volk, das der baltischen Völkerfamilie zuzuordnen ist. Sie waren ursprünglich freie Bauern und lebten von Ackerbau, Vieh- und Pferdezucht, außerdem vom Fischen, Jagen und Sammeln von Wildfrüchten.

Lage von Jodeglienen/Moosheim innerhalb Ostpreußens

Die erste urkundliche Erwähnung der Streusiedlung Schloßbergk (und des Dorfes Schirwint) erfolgte im Jahr 1516, also noch während der Ordenszeit. Erst 1545 nannte man diese Siedlung „Pilkaln“ (Pillkallen). Im gleichen Jahr 1545 wurde die Siedlung „Welonn“ (später Willunen, Willuhnen) gegründet. Dies geschah bereits nach demUntergang des Ordensstaates im Jahr 1525. Nach mehreren Kriegen, Geldnot des Ordens, schwindender Autorität und zunehmender Unzufriedenheit, insbesondere unter dem Adel und in den einflussreichen Städten, löste der letzte amtierende Hochmeister, Albrecht von Brandenburg-Ansbach, den Ordensstaat auf. Albrechts intensive Kontakte zum Reformator Martin Luther führten schließlich zu seinem Übertritt zum evangelischen Glauben und zurBildung des Herzogtums Preußenunter dem polnischen König Siegismund I. als weltlichem Oberhaupt. Dieser gab Albrecht die offizielle Belehnung mit dem Herzogtum Preußen, womit dieses Preußen daserste protestantische Land der Weltwar5.

Der Ausschnitt aus einer Karte des Geografen Kasper Hennenberger von 15766vermittelt einen Eindruck von der Landschaft des Gebietes zur damaligen Zeit.

Kartenausschnitt von 1576 nach Kasper Hennenberger

In der Zeit des Herzogtums Preußen, das bis 1701 bestand, schlossen sich an die Entstehung der Siedlung Willuhnen weitere Ortsgründungen in diesem Gebietan. Darunter befand sich auch, wie bereits eingangs erwähnt, dasDorfJodeglienen. Diesen Namen erhielt es wahrscheinlich von einem seiner ersten Siedler,JodtEgglinay7. Dieses Dorf wurde, so wie andere auch, im Jahr 1595 vermessen und sowohl im Hauptamt Ragnit als auch im Schulzenamt Uschpiaunen aufgelistet. Im Jahr 1621 erfolgte dieGründung des Kirchspiels Willuhnen, zu dem auch Jodeglienen gehörte. Unter einem Kirchspiel versteht man einen Pfarrbezirk, der aus mehreren Ortschaften besteht.

Jodeglienen im Königreich Preußen

Der gesamte Kreis Pillkallen war einreinerAgrarkreis, und auch Jodeglienen wurde von Bauernfamilien bewohnt. Doch bis zu einem hochentwickelten Agrarkreis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es noch ein weiter Weg. Das Leben in der frühen Neuzeit wurde oft von großer Armut bestimmt, da adlige und landesherrliche Grundherren Abgaben erhoben und Frondienste forderten. Die ehemals freien Bauern verloren immer mehr Rechte8. Hinzu kamen Seuchen, witterungsbedingte Notzeiten und mehrere Kriege (Einfall der Polen und Tataren 1656, Nordischer Krieg 1700–1721).

Schließlich entvölkerte diegroßePestin den Jahren von 1709 bis 1711 das Land. Im Kreis Pillkallen, auch in Jodeglienen, raffte sie rund 80 Prozent der Bevölkerung dahin. In Jodeglienen konnten 63 Prozent des Bauernlandes nicht mehr bewirtschaftet werden. Im Jahr 1719 listete man die Pestschäden auf (in sog. Hubenschoßprotokollen) und ermittelte, dass in Jodeglienen von den rund19 Huben Land etwa 12 Huben „wüst“ (unbearbeitet) waren (1 Huben oder 1 Hufe entsprach damals rund 16 Hektar). Im Dorf lebten zu diesem Zeitpunkt nur noch vier Scharwerksbauern (mussten auch herrschaftliche Güter bewirtschaften und weitere Dienste verrichten, was sie sehr stark belastete). Hinzu kamen drei Zinsbauern (nur zur Leistung von Abgaben verpflichtet, nicht zur Fronarbeit), die aber erst nach der großen Pest neu angesiedelt wurden9.

Im Jahr 1701 hatte sich der inzwischen herrschende brandenburgische Kurfürst und Herzog von Preußen, Friedrich III., in der Hauptstadt Königsberg selbst als Friedrich I. zum König von Preußen gekrönt. Da das neueKönigreich(Gesamt-) Preußenauch das Kurfürstentum Brandenburg umfasste, hieß dasfrüherePreußenvon nun anOstpreußen. Auf Friedrich I. folgte 1713 König Friedrich Wilhelm I., der sich sehr engagiert der Wiederbesiedlung des durch Krieg und Pest entvölkerten Landes annahm. Er holteGlaubensflüchtlingenachOstpreußen, so z. B. auch Reformierte aus Hessen-Nassau,dem Siegerland, der Pfalz, Halberstätter und Magdeburger. Den größten Anteil der Neusiedler bildeten jedoch 1732 dieSalzburger, die wegen ihres evangelischen Glaubens aus dem Erzbistum Salzburg vertrieben worden waren.10In jenen ersten Jahren der Neubesiedlung lebten in Jodeglienen noch keine Bewohner salzburgischer Herkunft, aber bald schon beispielsweise im Nachbardorf Abschruten, wo es sogar eine „Salzburger Schule“ gab und ein gesonderter „Salzburger Friedhof“ angelegt wurde. Die meisten Salzburger sind offensichtlich zunächst im Gumbinner Raum angesiedelt worden und haben sich von da aus erst später weiter verbreitet. Im gesamten Domänenamt (königliches Amt, das den landesherrlichen Besitz verwaltet) Dörschkehmen, zu dem auch Jodeglienen gehörte, lebten (s. Chronik Band 4, S. 40911) nach der großen Neubesiedlung 67 Salzburger Familien.

Empfang Salzburger Exulanten durch König Friedrich Wilhelm I.

Ankunft der Salzburger; Wandgemälde am Eingang zum Pfarrheim der heutigen Salzburger Kirche in Gumbinnen (Gusev)

Zuzug neuer Siedler nach Jodeglienen

Auch in Jodeglienen wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zugewanderte Bauern angesiedelt. Sie setzten sich seitens ihrerHerkunft im Jahr 1736folgendermaßen zusammen12:

Naßauer

(aus Nassau-Siegen, ab 1712 wegen der Gegenreformation geflohen): Andres Stein, Friederich Heße, Peter Scheffer und George Stahl;

Halberstaeter

(aus Halberstadt): Heinrich Misch, Hennig Misch und Andres Heynemann;

Lieffländer

(aus Estland-Livland): Christoff Steffen;

Litthauer: Steps Kummelatis.

Einige dieser Familiennamen blieben über viele Generationen hin in Jodeglienen erhalten, die Namen Stein und Heidemann (gewandelt aus Heynemann) sogar bis zur Flucht 1944.

Nur wenige Jahre später, um 1739/40, hatte das Bauerndorf Jodeglienen insgesamt 57 deutsche und 6 litauische Einwohner13. Darunter waren sieben deutsche und ein litauischer „königlicher Amtsbauer“ mit ihren Familien. Amtsbauern hatten nur das Nutzungsrecht der Höfe, die jedoch Eigentum des Königs blieben. Außerdem lebten im Dorf ein deutscher Gärtner und ein deutscher Hirte. Bei acht Deutschen arbeiteten zusätzlich Mägde bzw. Knechte, die man als Gesinde bezeichnete.

Prästationstabellen und Mühlenconsignationen

Noch detailliertere Angaben zu den Jodegliener Familien um diese Zeit kann man denPrästationstabellen und Mühlenconsignationendes Domänenamtes Dörschkehmen (königliches Amt, das den staatlichen Landbesitz verwaltet) und des Landkreises Pillkallen aus dem Jahre1734entnehmen, dieProfessor Erwin Spehrbearbeitet, erläutert und veröffentlicht hat14. Auf die Tabellen für die Jahre 1782 und 1845, die ebenfalls erhalten sind, wird später noch eingegangen.

Das Domänenamt Dörschkehmen, das seinen Sitz im Vorwerk Dörschkehmen hatte, wurde im Jahre 1723 gegründet. Es bestand aus zwei Vorwerken und 58 Dörfern, zu denen auch Jodeglienen und die Nachbardörfer gehörten15. Erst 1819, nach der Bildung der Landkreise und damit auch des Kreises Pillkallen, wurden die Domänenämter aufgelöst.

Jodeglienen 1734[aus: PT Dörschkehmen 2, DS. 35]

Tabellenkopf: Nahmen der Wirthe – haben an Saat-Land in Huben/Morgen/Ruthen [Hu Mo Ru] – zahlen an Huben-Zins, Getreide-Pachten, Dienstgelder usw. in Thaler/Groschen/Pfennig [rtl.gr.pf]

Aus den Prästationstabellen (PT) für Jodeglienen 1734

Bei den von 1734 bis etwa 1790 nachgewiesenenMühlenconsignationen (MC)handelte es sich um Mühlen- oder Mahllisten. Da zu jener Zeit alle Haushalte eines Dorfes zum Mahlen ihres Getreides die gleiche Mühle aufsuchen mussten, wurden zum Erheben der Mahlgebühren dorfweise Listen erstellt. Hierbei richtete sich die Gebührenhöhe nach der Personenzahl eines Haushalts, auch wenn es sich um einen Landarbeiter-Haushalt (also ohne Grundbesitz) handelte. So wurden in Jodeglienen auch der Hirt Frantzkis mit seiner Frau und das „Hirtenweib“ Margarete einbezogen. Gebührenfrei waren nur Kinder unter zwölf Jahren, alte Leute über 60 und aktive Soldaten.

Jodeglienen 1734[aus: PT Dörschkehmen 2 / Mühlenregister, DS. 101-102]

Tabellenkopf: Die Einwohner haben an Familien: Mann und Frau [MF] – Kinder über 12 Jahre [Kü] – Kinder unter 12 Jahre [Ku] – Knechte und Mägde [KMä] – Jungens und Margellens unter 12 Jahre [JMg] – alte abgelebte Persohnen über 60 Jahre [A] – Summe der großen Persohnen [SG] und der kleinen [SK]

Mühlenconsignationen (MC) für Jodeglienen 1734

Wie in denErläuterungen zu den PT und MC18ausdrücklich betont, wurden sowohl die Prästationstabellen als auch die Mühlenlisten ausschließlich zur Abgaben- und Gebührenerhebung angefertigt, nicht aber als Personenstandsregister. Deshalb haben sie nicht die Beweiskraft und Zuverlässigkeit von Kirchenbüchern und können lediglich Vermutungen stützen oder weiterführende Hinweise geben. Außerdem weist Prof. Spehr im AbschnittFamilienkundlicheDeutungseiner Erläuterungen auf die stark variierenden Namen in den Listen hin, denn damals gab es noch keine amtlich festgelegte Schreibweise der Personennamen. Der Amtsschreiber hat die ihm mündlich übermittelten Namen so zu Papier gebracht, wie er sie akustisch verstanden hatte und schriftlich umsetzen konnte. Die daraus resultierenden Veränderungen der Namen im Laufe der Zeit werden auch in Jodeglienen deutlich, worauf bei den späteren Tabellen nochmals eingegangen wird und was ebenso bei mehreren Familien im sich anschließenden Familienkapitel Erwähnung findet. Vorsicht ist auch bei der Deutung der Begriffe „Kinder“, „Alte“ und „Knechte/Mägde“ in den Mühlenlisten geboten. Als „Kinder“ werden hier nicht nur die leiblichen Nachkommen des Hausherrn, sondern auch alle weiteren im Haushalt lebenden Kinder (z. B. Enkel, Neffen, jüngere Geschwister des Bauern) bezeichnet. „Alte“ können z. B. Schwiegereltern, ältere Geschwister oder alte Knechte und Mägde sein, während zu den „Knechten“ und „Mägden“ ebenfalls erwachsene Geschwister oder sonstige mit auf dem Hof lebende Verwandte der Bauersleute zählten. Insgesamt kann man aber feststellen, dass die Prästationstabellen und Mühlenconsignationen trotz der nicht immer zuverlässigen Angaben einen lohnenden Einblick in das soziale und wirtschaftliche Dorfleben gewähren.

Eine weiterePrästationstabelle und Mühlenconsignationist für das Dorf aus dem Jahre1782erhalten. Inzwischen war Friedrich II. (König von 1740 bis 1786) an die Macht gekommen. Eine schwere Zeit lag auch hinter Jodeglienen, denn der Siebenjährige Krieg (1756–1763) und die fünfjährige russische Besetzung des Kreisgebietes (1758–1762) hatten viele der unter Friedrich Wilhelm I. (1713 bis 1740) errungenen Fortschritte in der Landwirtschaft vernichtet.

Prästationstabellen (PT) für Jodeglienen 1782

Aus den Tabellen für Jodeglienen im Jahr 1782 geht hervor, dass das Land noch immer vonScharwerksbauernbearbeitet wird, deren Anzahl sich jedoch gegenüber 1734 von neun auf zwölf erhöht hat. Auch haben nun alle Bauern (Amtsbauern) mehr als einen Huben Land. Außerdem sind über zehn Huben gemeinschaftlicher Landbesitz aufgeführt: Wiesen und Weide, Busch- und Strauch-Gelände sowie Bau-Stellen. Offensichtlich hat es inzwischen weitere Neuansiedlungen gegeben, denn einige neue Namen treten auf: Habedank, Koszinski, Ruck, Meyer, Westphal und Berchow. Auch hier finden sich Namen, die es, über Generationen hin in teils etwas gewandelter Form, noch 1944 im Dorf gab: Ruck wurde zu Rieck bzw. Riek, Berchow zu Bergau und Meyer blieb in gleicher Schreibweise erhalten.

Weiterhin kann man der Mühlenconsignation entnehmen, dass zu jener Zeit durchschnittlich sechs bis acht Personen zu einem Haushalt gehörten (Summe der Mahlgäste SM plus Summe der nicht zum Anschlag kommenden Personen SN). Somit müssten, bei korrekter Erfassung, 1782 insgesamt 84 Personen in Jodeglienen gelebt haben (SM plus SN).

Jodeglienen 1782[aus: PT Dörschkehmen 8 / Mühlenconsignation, S. 1210/1211]

Tabellenkopf: Einsaaßen – Wirthe [M] – Wirthinnen [F] – Söhne von und über 12 Jahr [Sü] – Töchter über 12 J. [Tü] – Knechte [Kn] – Mägde [Ma] – Dienstjungen [Ju] – Dienstmädchen [Mg] – beurlaubte Soldaten [Sb] – Summe der Mahlgäste [SM] – alte abgelebte Leute über 60 J. [A] – Söhne unter 12 J. [Su] – Töchter unter 12 J. [Tu] – unter Gewehr stehende Soldaten [Sg] – Summe, die nicht zum Anschlag kommen [SN]

Mühlenconsignationen (MC) für Jodeglienen 1782

Die dritte für Jodeglienen „alias Poesken“ erhaltenePrästationstabellestammt bereits aus dem Jahre1845. Die Herkunft des Namens „Poesken“ (später auch Pöschken) für das Dorf konnte nicht ermittelt werden, wobei den gebürtigen Jodeglienern bzw. Moosheimern diese Bezeichnung noch bekannt ist.

Aus der Tabelle sind wiederum neue Familiennamen in Jodeglienen ersichtlich, die zu einem Teil noch zum Zeitpunkt der Flucht im Dorf zu finden waren, so die Namen Kniest und Palfner. Auch den Namen Koenig (König) gab es bis etwa 1920 noch, als Gustav Stein in den Hof einheiratete.

Beim weiteren Betrachten der Tabelle fällt auf, dass es sich nunmehr bei den Familien umGrundbesitzerund nicht mehr um „Scharwerksbauern“, wie aus den vorangegangenen Tabellen zu erkennen war, handelt. Auf Grund der Eigentumsverleihung vom 12.8.1813 (s. Tabellenkopf) ist der Besitz fast aller Jodegliener nunmehrscharwerksfrei-bäuerlich. Zwei der Bewohner sind sog.Eigenkätner(Eigentümer eines nur kleinen Anwesens mit einer Kate). Aus diesen Tatsachen geht hervor, dass sich in Ostpreußens Landwirtschaft bedeutende Änderungen ergeben haben, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll.

Prästationstabellen (PT) für Jodeglienen 1845

Ostpreußens Landwirtschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts

Nachdem Friedrich II. bereits 1763 die endgültigeAbschaffung der Leibeigenschaftverfügt hatte, waren die Bauern zwar freie Menschen, aber immer noch wirtschaftlich und persönlich vom Grundherrn abhängig. Im Jahr 1799 leitete Friedrich Wilhelm III. einen weiteren Schritt zur praktischen Befreiung der Bauern ein, dieAufhebung des Scharwerks. Allerdings musste als Gegenleistung ein „Befreiungsgeld“ gezahlt werden, was oft große wirtschaftliche Probleme mit sich brachte. Eigentümer von Grund und Boden war jedoch noch immer der Grundherr.

Durch den Krieg gegenNapoleon 1806/07wurden die Reformbestrebungen zunächst unterbrochen. Viele preußische Soldaten mussten in den Kampf ziehen. Möglicherweise waren unter ihnen drei junge Männer aus Jodeglienen, die als Dragoner (Angehörige der Schlachtenkavallerie) in der Preußischen Armee dienten. Laut Geburts- bzw. Taufbeurkundungen ihrer Kinder, in denen auch Namen und Beruf der Eltern anzugeben waren, handelte es sich hierbei um George Helfensteller, Andreas Misch (geb. um 1775) und Carl Stein (s. auch „Familien, die von 1800 bis etwa 1820 in Jodeglienen lebten“). Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass diese drei Jodegliener erst1812/13amBefreiungskampfgegenNapoleonteilnahmen. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Doch auch die Zivilbevölkerung des Grenzkreises Pillkallen hatte unter den Auswirkungen der beiden Kriege schwer zu leiden. Eine verwüstete und ausgeraubte Region, Hunger, Krankheiten und Viehseuchen waren nur einige der Kriegsresultate. Die Hälfte der Pferde und ein Drittel des Nutzviehs waren verloren gegangen, die Bevölkerungszahl sank um etwa 15 Prozent19.

Nun zurück zur Situation der ostpreußischen Bauern, die noch immer keine Eigentümer an Grund und Boden waren. Dies änderte sich erst nach dem Napoleonischen Krieg von 1806/07 und dem Tilsiter Frieden in einem weiteren, wichtigen Schritt derStein-Hardenbergschen Reformenin der Landwirtschaft, derVerleihung des Eigentumsohne Gegenleistung im Jahre 1808. Professor Erwin Spehr erläutert die Neuerungen in seiner „Geschichte des Kreises Pillkallen/Schloßberg“20:

Diese unentgeltliche Übereignung von Land und Hofgebäuden war vom Staat auch als Entschädigung für die Belastungen während des Krieges und der französischen Besetzung gedacht. Das lebende und tote Inventar des Hofes wurde den neuen Eigentümern jedoch in Rechnung gestellt. Gleichzeitig wurden auch alle übrigen Dienste […] und Naturalleistungen […] durch Geldbeträge abgelöst. […] Insgesamt brachte die Befreiung den Bauern zwar beträchtliche Erleichterungen und dazu das volle Eigentum an Land und Hof, aber auch eine finanzielle Belastung, die etwa zwei- bis dreimal so hoch war wie vorher. Diese Abgabenbelastung erreichte die Grenze der bäuerlichen Leistungsfähigkeit. […] In unserem Bezirk Gumbinnen (zu dem auch Jodeglienen gehörte – Anmerkung R. K.) war die Übereignung und Berechnung der neuen Abgaben bis 1813 abgeschlossen. […] Bereits in den Notstandsjahren nach 1813 konnten zahlreiche Bauern die jährlichen Beträge nicht bezahlen. […] Immer mehr Höfe mussten versteigert werden.

Schließlich wurden im Jahr 1821 mit der „Ablösungs- und Gemeinheitsteilungsordnung“ die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Dorfgemarkungen in einzelne bäuerliche Betriebe aufgeteilt werden konnten. Diese sog.Separation(auch Verkopplung bzw. Auflösung genannt) war der letzte Schritt der preußischen Agrarreformen. Der Historiker Andreas Kossert schreibt dazu in seinem Buch „Ostpreußen – Geschichte und Mythos“21(S. 137f):

Jeder Bauer erhielt ein zusammenhängendes Flurstück. Die Aufteilung des Gemeindebesitzes – der Allmende – brachte ihnen zusätzliche Flächen. Mit der allmählichen Abschaffung der Dreifelderwirtschaft wuchsen die Erträge. […] Die großen, zusammenhängenden Flurstücke erleichterten die Feldbestellung […] und die Anbaufläche (konnte) insgesamt vergrößert werden. Durch die Separation kam es aber auch zurAuflösung der traditionellen Dorfverbände. Staatliche Prämien lockten Bauern in die Abgeschiedenheit der Feldmark, in dieAbbauten, wo bisher ungenutzte Flächen unter den Pflug genommen wurden.

Die dort neu entstandenen Höfe wurden auchAusbauhöfegenannt. Ab 1830 konnte die Landwirtschaft im neu gegründeten Kreis Pillkallen als Folge der Reformen einen beträchtlichen Aufschwung nehmen.

Bei einem erneuten Blick auf die Prästationstabelle für Jodeglienen aus dem Jahre 1845 (s. vorheriger Abschnitt) werden nun einige der dort aufgeführten Fakten klarer, andere bleiben jedoch rätselhaft. Ganz offensichtlich ist zunächst, dass sich der Landbesitz innerhalb des gesamten Dorfes Jodeglienen nach der Separation um etwa die Hälfte vergrößert hat. Die früher als gemeinschaftlicher Dorfbesitz ausgewiesenen Flächen wie Wiesen, Weiden oder Busch- und Strauchgelände sind jetzt aufgeteilt. Lediglich Dorfstraße, Friedhof, Wege und Torfmoor (zur Gewinnung des Heizmaterials) dienen noch der allgemeinen Nutzung. Die Höhe der Gesamtabgaben aller Bauern des Dorfes hat sich gegenüber der PT von 1782 um etwa 70 Prozent erhöht – auch ein Tribut an die nun meist größeren Grundstücke, die nach der Separation oft „im Feld“ lagen, also außerhalb des bisherigen Dorfes in den „Abbauten“. „Im Dorf“ selbst gab es überwiegend nur kleinere Saatflächen. Auffällig ist, dass einige wenige Grundbesitzer offensichtlich das Land anderer Bauern mit übernommen haben. So liest man z. B. unter der Nr. 8a: „Kniest, Gottlieb vorher Misch“, wobei ein Misch, Ernst (vorher Misch, Christoph) selbst nach der Separation nur (noch) ein relativ kleines Grundstück besitzt. Interessant ist hierbei, dass der Name Misch, möglicherweise aus wirtschaftlichen Gründen, nach 1850 ganz aus Jodeglienen verschwunden ist, obwohl er um 1800 sehr stark mit mehreren Familien im Dorf vertreten war (s. Kapitel „Familien, die um 1800 bis etwa 1820 in Jodeglienen lebten“). Bei Nr. 1b scheint es sich um eine Grundstücksaufgabe zu handeln, denn der Name Schäfer ist in späteren Jahren ebenfalls nicht mehr im Dorf zu finden. Hier hat am 13.11.1844 eine „Grundstücksabzweigung“ mit rechtlicher Zustimmung (Dismembrationskonsens) an Nr. 1a, Johann Habedank, stattgefunden.

DerartigeGrundstücksaufgabenscheinen zu jener Zeit keine Seltenheit gewesen zu sein. So ist z. B. dem Gumbinner „Öffentlichen Anzeiger zum Amtsblatt No. 51“ vom 17.12.184522folgende Anzeige zu entnehmen (die damalige Schreibweise wurde beibehalten):

Auch in Jodeglienen hat es offensichtlich damals, wie in späteren Jahren ebenfalls,Zwangsversteigerungengegeben. Aus welchen Gründen dies auch immer erforderlich wurde, haben die marktüblichen Preise zu jener Zeit sicher eine maßgebende Rolle gespielt. Interessant in diesem Zusammenhang ist deshalbeine im o. g. Gumbinner Amtsblatt monatlich veröffentlichte Tabelle mit Getreide- und Viktualienpreisen in Insterburg und Tilsit23(möglicherweise exemplarisch für den gesamten Regierungsbezirk), hier in No. 47 für Oktober 1845.

Wenn man bedenkt, dass eine Bauernfamilie nur die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer Hofprodukte zur Verfügung hatte und, neben den umfangreichen Abgaben, noch zahlreiche Ausgaben für den eigenen Bedarf nicht selbst herstellbarer Waren anfielen (z. B. Salz, Zucker, Petroleum, Kleidung, Schuhe oder Eisenbeschlag von Pferden, Wagen und Ackergeräten), ist ein Bankrott durchaus vorstellbar.

Neben den wichtigen Reformen in der Landwirtschaft waren auch in der Verwaltung inzwischen bedeutende Änderungen erfolgt. Nachdem im Jahr 1815 die Neugliederung des Staates Preußen in Provinzen (hier: Provinz Ostpreußen) und Regierungsbezirke (hier: Regierungsbezirk Gumbinnen) vorgenommen worden war, wurden in der unteren Verwaltungsebene die Domänenämter aufgelöst und Landkreise gebildet. So entstand am 1.9.1818 der Kreis Pillkallen, der sich aus sieben Kirchspielen, darunter das Kirchspiel Willuhnen mit dem Dorf Jodeglienen, zusammensetzte.

Jodeglienen zwischen Reformen und Erstem Weltkrieg

Von den großen politischen Ereignissen ab Mitte des 19. Jahrhunderts (unter der Herrschaft von König Friedrich Wilhelm IV. von 1840 bis 1861) blieben Jodeglienen und der Kreis Pillkallen relativ unberührt. Sowohl die revolutionären Unruhen von 1848 als auch die Kriege von 1864 (Deutsch-Dänischer Krieg), 1866 (Deutscher Krieg, Auflösung des Deutschen Bundes) und 1870/71 (Deutsch-Französischer Krieg) fanden weit weg von Ostpreußen statt. Allerdings gab es auch unter den Jodeglienern mindestens ein Opfer zu beklagen. In den „Verlustlisten der deutschen Armee im Feldzug 1870/71“12ist folgender Eintrag zu einem Sergeanten August Horn, dessen Verwandte noch bis zur Flucht 1944 in Moosheim (vorher Jodeglienen) lebten, zu finden:

Schlacht bei Metz am 14.8.1870, Ostpreußisches Infanterie-Regiment Nr. 43: Sergeant Horn, August (*1844) aus Jodiglienen, Kreis Pillkallen, am 14.08.1870 gefallen, 6. Companie.

Mit derGründung des Deutschen Kaiserreichesunter Wilhelm I. im Jahre 1871 (bestand bis 1918) wurdeOstpreußenzu einemTeil des geeinten Vaterlandes.

Nach den landwirtschaftlichen Reformen zu Beginn des Jahrhunderts und der überwundenen Agrarkrise um 1825 ging es auch im Kreis Pillkallen langsam aufwärts. Die erfolgte Separation brachte zwar insgesamt gesehenwirtschaftlicheErfolge, jedoch nicht für alle Eigentümer. Viele mussten wegen der hohen Abgaben Äcker verkaufen, die erfolgreichere Bauern aufkauften. So bildeten sich im Laufe der ZeitGroß-, Klein- und Kleinstbauernheraus8. Vorteilhaft für den allgemeinen Aufschwung in der Landwirtschaft wirkten sich in jener Zeit zum Beispiel die Einführung derFruchtwechselwirtschaftanstelle der bisherigen Dreifelderwirtschaft und der Einsatz vonKunstdüngeraus.

Einfahren der Ernte

Roggenernte mit der Sense

Die Separation hatte nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Folgen, denn sie führte zu einer Auflösung der bisher geschlossenen Ortschaften. Im Laufe des 19. Jahrhunderts zogen mindestens die Hälfte der Bauern „ins Feld“, in die „Ausbauten“ außerhalb des Dorfkerns, wodurch sich das Landschaftsbild änderte und oftmalsStreusiedlungenentstanden8. Auch in Jodeglienen gab es eine Reihe von „ausgebauten“ Bauern, deren Einzelhöfe nun von Bäumen und Gärten umgeben waren (laut PT von 1845 zunächst mindestens die bereits genannten Familien Heidemann, Rieck, Stein und Bergau). Die Nachbarn waren nun meist nicht mehr in Rufweite, was zu einem gewissen Verlust des Gemeinschaftslebens führte.

Sehr wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Pillkallen war derAusbau der VerkehrswegeMitte des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es hier noch kein ausgebautes Straßennetz. So konnte im Jahr 1856 eine Chaussee quer durch das Kreisgebiet eingeweiht werden, die u. a. über Pillkallen und Willuhnen nach Schirwindt führte. Dies brachte auch den Jodeglienern eine große Erleichterung für ihre Wege in die Kreisstadt zum Markt oder ins Kirchdorf Willuhnen, die sie per Pferdewagen, Rad oder zu Fuß zurücklegten. Weitere befestigte Kreisstraßen wurden angelegt und ihre Ränder, genauso wie bei den alten Straßen, beiderseits mit Bäumen bepflanzt. Damit entstanden noch mehr von diesen typisch ostpreußischen Alleen, deren Reste den Besucher noch heute beeindrucken und ihre frühere Pracht erahnen lassen.

Die Allee vom früheren Schloßberg in Richtung Willuhnen

Im Jahre 1892 schließlich wurdePillkallen an das Eisenbahnnetzangeschlossenund um 1900 die „Pillkaller Kleinbahn“ eingeweiht. Sie führte über viele kleine Orte von Pillkallen nach Lasdehnen (Haselberg), wobei es Abzweigungen nach Schirwindt und Doristhal gab. Wenn die Kleinbahn auch hauptsächlich dem Transport landwirtschaftlicher Güter diente, haben sie viele ehemalige Jodegliener noch bis heute in liebevoller, fast romantischer Erinnerung (s. nachfolgende Abbildungen).

Von der sonstigen Bautätigkeit im Kreisgebiet Ende des 19. Jahrhunderts seien hier nur derKrankenhausneubauin Pillkallen 1882 und die Fertigstellung einer dritten Kirche in Willuhnen 1894 genannt, nachdem dort bereits zwei Kirchen durch Blitzschlag zerstört worden waren. Beide Bauten bedeuteten auch für die Jodegliener Einwohner einen Fortschritt, verbesserte sich doch damit die gesundheitliche und auch die geistlich-seelsorgerliche Betreuung.

Streckennetz der Pillkaller Kleinbahn

Postkarte vom Bahnhof Pillkallen, datiert vom 11.2.1908

Kleinbahn-Lok „Spreewaldguste“, die einzige nach dem 2. Weltkrieg erhalten gebliebene Lok

Da sich die Einwohnerzahl des Kreises im 19. Jahrhundert beträchtlich erhöht hatte, wurdenneue Schulengebaut oder weitere Klassen in den bestehenden Schulen eingerichtet (z. B. 1885: dritte Schulklasse in Willuhnen). 1886 gab es im Kreis Pillkallen vier städtische und 83 ländliche Schulen, von denen 64 einklassig, 14 zwei- und 5 dreiklassig waren8.

Weil Jodeglienen keine eigene Schule hatte, gingen die Kinder ins etwa zwei Kilometer entfernteNachbardorf Abschrutenzum Unterricht (in der Neuzeit kam für die Kinder der nördlichen „Abbauten“ noch die Willuhner Schule hinzu). Leider verbrannte die Abschrutener Schulchronik im Winter 1945 auf der Flucht, so dass keine exakten Daten zur Schulgründung vorliegen. Bekannt ist aber, dass 1936 das 200jährige Bestehen der am Südostende des Dorfes gelegenen Schule gefeiert wurde1. Sie war vom Ursprung her eineSalzburgerSchule. Im Zuge der Neuansiedlung zahlreicher Salzburger Glaubensflüchtlinge ab 1732 in Ostpreußen entstanden auch im späteren Kreis Pillkallen drei Salzburger Schulen, die bis 1850 vom Staat großzügig gefördert wurden. Hier wurden ausschließlich die Kinder der Salzburger von Salzburger Lehrern unterrichtet.

Salzburger Schule in Abschruten, Winter 1918

Solche Schulen gab es in der näheren Umgebung von Jodeglienen ursprünglich in Bühlen, Kermuschienen und Klein Warningken. Es ist nicht bekannt, in welchem Jahr die Salzburger Schule nach Abschruten überging und ab wann dort ein Unterricht für alle Kinder erfolgte.

Die Landschullehrer im 19. Jahrhundert hatten meist nicht studiert, sondern kamen überwiegend aus der Landwirtschaft oder dem Handwerk. Die Abschrutener Schule war zweiklassig und umfasste, neben der Haupt- und Junglehrerwohnung im Schulhaus, noch ein Wirtschaftsgebäude, Stallungen, eine Scheune, Vorratsräume, einen großen Garten mit Obstbäumen und zehn Morgen Dienstland. Dieses „Dienstland“ musste damals im Wechsel von den fünf Dörfern des Schulverbands (Bühlen, Dörschkehmen, Jodeglienen, Lengschen und Abschruten) bestellt und abgeerntet werden. Auch verschiedene Naturalien und Brennmaterial waren durch die Orte anzuliefern, was auf das Lehrergehalt angerechnet wurde. So musste z. B. das Dorf Jodeglienen im Jahre 1861 folgendeAbgaben(Angaben gerundet)für die Schule Abschrutenleisten1: 2 Scheffel Roggen, 6 Zentner Heu, 24 Bund Stroh sowie 11 Thaler und 17 Silbergroschen. Auf Grund der doch recht umfänglichen Wirtschaft mit Viehbestand gehörte zur damaligen Zeit auch ein Dienstmädchen zum Lehrerhaushalt.

Noch eine weitere kulturgeschichtlich bedeutsame Entwicklung vollzog sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch im Kreis Pillkallen, der sog.Sprachausgleich. Die Einwanderung von Menschen aus zahlreichen Ländern im 18. Jahrhundert (Neubesiedlung nach der großen Pest) brachte eine Konzentration von verschiedenen Sprachen, Mundarten, Sitten und Gebräuchen auf engem Raum mit sich8. Neben der litauischen Sprache traten fast alle deutschen Dialekte auf. Es entstand jedoch im Laufe der Zeit kein Mischdialekt, wie man vermuten könnte, sondern dasostpreußische Plattdeutsch (auch Niederdeutsch genannt). Dies ist etwas verwunderlich, denn die niederdeutsche Bevölkerung stellte damals nicht die Mehrheit unter den Einwohnern dar. Möglicherweise hat die anhaltende Zuwanderung von ebenfalls plattdeutsch sprechenden Handwerkern und Landarbeitern aus dem Westen von Ostpreußen hierbei eine gewisse Rolle gespielt.

Ganz freiwillig verschwand insbesondere das Litauische (in anderen Gebieten auch das Polnische) nicht aus dem Sprachgebrauch, denn im Deutschen Reich erklärte man im Jahr 1873 die deutsche Sprache und Kultur zur allgemeingültigen Norm4. Insgesamt konnte man feststellen, dass sich die verschiedenen Volksgruppen nach nur wenigen Generationen miteinander vermischt hatten und zu den „Ostpreußen“ geworden waren.

Auf diese Weise bildete sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch in Jodeglienen aus den vielen unterschiedlichen Dialekten das typisch ostpreußische Plattdeutsch heraus, das einige gebürtige Jodegliener bzw. Moosheimer noch heute (mitunter) sprechen und das manche ihrer Nachkommen, so auch die beiden Autorinnen, so gern hören und zu verstehen versuchen.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts kam es in Ostpreußen zu einer bedeutenden Abwanderung von Teilen der Bevölkerung, weil dieses Land kaum Anteil an der industriellen Revolution im Deutschen Reich hatte und so nicht alle seine Bewohner ernähren konnte4. Dies betraf insbesondere die jungen Männer, die keine Hoferben waren (es erbte meist der älteste Sohn), oder deren väterlicher Hof sowieso zu klein war, als dass vom Ertrag eine ganze Familie hätte leben können. So gingen viele von ihnen in die rheinisch-westfälischen Industriegebiete oder nach Berlin.

Die Situation in Jodeglienen war nicht anders. Bekannt ist z. B., dass die Söhne der Familie Bergau den kleinen elterlichen Hof kurz nach der Jahrhundertwende verließen. Friedrich (*1884) hatte in der Heimat einen Metallberuf erlernt und ging nach Berlin, sein Bruder Otto (*1889) war gelernter Schneider und wanderte ins Rheinland aus (s. Familienkapitel bei Schiborn – Bergau). Zwei Söhne des Jodegliener Schuhmachermeisters August Runds lockte es noch weiter in die Welt hinaus. Carl Runds (*1882) und seinen Bruder Otto (*1885) reizte es, die Arbeitssuche mit einem Abenteuer zu verbinden. Beide hatten Metallberufe erlernt und machten sich im März 1910 per Schiff auf den Weg in das Kolonialland Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia (s. Familienkapitel bei Runds).

Jodeglienen und der Kreis Pillkallen im Ersten Weltkrieg

Über hundert Jahre hinweg hatte das Land Ostpreußen eine Friedensperiode erleben dürfen. In den Kriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts mussten gerade im Grenzkreis Pillkallen viele Menschen schon einmal Leid und Beschwernisse erdulden. Doch nunbegann am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg, in dem sich sämtlicheKampfhandlungen auf deutschem Gebiet ausschließlich in Ostpreußenabspielten; eine historische Tatsache, die heute viel zu wenig bekannt ist.

Bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn gab es die ersten Opfer unter der Zivilbevölkerung, als infolge des zunächst fehlenden militärischen Schutzes an der Ostgrenze am 9. August 1914 beim „Blutbad von Kusmen“ sieben Bewohner von russischen „Schimmelreitern“ (Kosaken) erschossen wurden. Darunter befand sich auch der Onkel des Jodegliener Zimmermannmeisters August Schmidt, Friedrich Schmidt, der in der Nähe seines Hofes in Kusmen (später Kreuzhöhe), nur wenige Kilometer von Jodeglienen entfernt, getötet wurde1(s. Chronik Band 4, S. 313).

Als am 17. August dann zwei russische Armeen in breiter Front die ostpreußische Grenze überschritten, wurde Pillkallen bereits am ersten Tag von ihnen besetzt8. Da die deutsche Armee nur etwa halb so stark wie die russische war, konnten die Russen in kurzer Zeit ca. 75 Prozent des ostpreußischen Territoriums besetzen. Nach den für Deutschland erfolgreichen Schlachten von Tannenberg und an den Masurischen Seen war das Land am 12. September 1914 wieder frei, doch nur für kurze Zeit.

Beim erneutenRusseneinfall Anfang November 1914wurde fastder ganze Kreis Pillkallenvon ihnenbesetzt. Doch diesmal war die Bevölkerung vorbereitet und konnte mit Hilfe der Behörden rechtzeitig fliehen. Von der Jodeglienerin Auguste Hagemoser ist beispielsweise überliefert, dass sie schon Tage vor derFlucht nach Schleswig-Holsteinfür jedes ihrer drei Mädchen, damals zwischen 5 und 15 Jahren alt, ein Bündel mit dem Nötigsten und allen Dokumenten geschnürt hatte. So wollte sie vorsorgen für den Fall, dass sie unterwegs getrennt würden, denn sie selbst musste sich ja noch um den einjährigen Sohn Otto kümmern und ihn auf ihren Armen tragen. Der Vater und Ehemann Josef Hagemoser war zu dieser Zeit bereits als „Füsilier der Jahresklasse 1896“ im Kriegseinsatz (laut Militärpass vor Riga, in der Winterschlacht an der Aa, beim Küstenschutz Nord-Kurland, Estland und Livland).

Die Jodegliener Familie Klein fand zu Beginn des Krieges, zusammen mit 2.300 weiteren ostpreußischen Flüchtlingen, Unterkunft im Kreis Pinneberg/Schleswig-Holstein. Unter der Nummer 891 im „Namens- und Wohnverzeichnis der Ostpreußen im Kreise Pinneberg“ von 1914 sind der Maurer Friedrich Klein, seine Ehefrau Minna und die Kinder Franz, Fritz, Elise und Magdalene aus Jodeglienen aufgeführt13.

Postkarte: Zerstörte Bahnhofstraße in Pillkallen

Postkarte: Pillkallen im Winter 1914/15, nach der Vertreibung der Russen

AnfangFebruar1915konnte dierussischeArmeein einer neuntägigen Winterschlacht endgültigbesiegtwerden, nachdem der Kreis Pillkallen erneut zum Kriegsschauplatz geworden war. Viele der im Frühjahr heimkehrenden Einwohner waren zwar froh über die Rückkehr, aber entsetzt über den Zustand ihrer Höfe. Zerstörungen und Verwüstungen waren keine Seltenheit, das Vieh war geraubt oder geschlachtet worden. Zum Glück waren die meisten Höfe in Jodeglienen verschont geblieben. Nur von der oben erwähnten Auguste Hagemoser ist bekannt, dass sie bei ihrer Rückkehr Haus und Grundstück verwüstet vorfand.

Postkarte: Marktplatz in Pillkallen 1914/15

In anderen Orten des Kreises sah es weit schlimmer aus, so in Schirwindt, Kussen und Pillkallen. Die nicht geflohenen Bewohner mussten in der Zwischenzeit Schreckliches erdulden: Plünderungen, Quälereien, Vergewaltigungen und sogar Verschleppungen nach Russland. So gehörten, neben den materiellen Verlusten, im Kreisgebiet auch 1148nach Russland verschleppte Einwohnerund 135 außerhalb der KämpfegetöteteZivilpersonenzur Bilanz der viermonatigen Russenzeit8. Sind die ideellen Verluste auch nicht mit Menschenleben zu vergleichen, wiegen sie doch ebenfalls schwer. Beispielsweise wurde durch den Russeneinfall der ganze Jahrgang 1824 der Tauftagebücher des Evangelischen Pfarramts Willuhnen, das auch für Jodeglienen zuständig war, vernichtet. Ebenso geschah es in der Kirche von Bilderweitschen, wo die Kirchenbücher der Jahre 1827 bis 1839 im Krieg verbrannten und damit wertvolle Dokumente verloren gingen (s. Familienkapitel, Familie Friedrich Stein).

Von denKriegsschäden in Pillkallen 1915sind einige Fotos bzw. Postkarten erhalten, so z. B. eine Luftaufnahme der stark beschädigten Innenstadt. Insgesamt wurden 54 Wohnhäuser und 64 Wirtschaftsgebäude zerstört, weitere Häuser geplündert und verwüstet8.

Nach der Befreiung Ostpreußens starteten in ganz Deutschland private Geldsammlungen und Hilfstransporte. Zahlreiche Patenschaften zum Wiederaufbau des Kreises Pillkallen und einzelner Orte wurden von anderen deutschen Städten und Landkreisen übernommen. Auch staatliche Sofortprogramme, insbesondere für die Landwirtschaft, liefen an. So konnte bereits 1916 wenigstens die volle Bewirtschaftung der Äcker wieder erfolgen. Der Wiederaufbau der zerstörten Orte zog sich jedoch noch einige Jahre hin.

Wenn auch derErsteWeltkriegfür das Land Ostpreußen im Frühjahr 1915 überstanden war,endeteerfür Deutschland erst am 11. November 1918 miteiner Niederlage. Viele junge und Männer mittleren Alters, auch aus Jodeglienen, hatten in diesen vier Kriegsjahren Leben und Gesundheit für ihr Vaterland eingesetzt. Zu ihnen gehörte z. B. der am 22.3.1897 in Jodeglienen geborene Gustav Stein, der im Winter 1917, wahrscheinlich leicht verletzt, in russische Gefangenschaft geriet (s. Fotos im Familienkapitel, Familie Friedrich Stein).

Luftaufnahme von Pillkallen 1915

Laut einer Internet-Verlustliste zum Ersten Weltkrieg18gab es bei den Kämpfen vermutlich drei Gefallene und mehrere, teils wiederholt Verletzte unter den Jodeglienern (s. bearbeitete Liste im Folgenden). Hierbei ist zu beachten, dass es sich um Kriegsteilnehmer handelt, die lediglich in Jodeglienen geboren wurden, aber zu Beginn des Krieges teilweise bereits in anderen Orten lebten. Der Begriff „Verlustliste“ bezieht sich auch auf Verletzungen, wobei jede einzelne Verletzung eines Soldaten in einer gesonderten Zeile erfasst wurde und so der gleiche Name mehrmals aufgeführt sein kann.

Außerdem sei auf eine Namensgleichheit hingewiesen, die damals nicht so selten auftrat: Neben dem bereits genannten Gustav Stein (*22.3.1897) ist auch der mit ihm verwandte Gustav Stein (*1.11.1889) in Jodeglienen geboren.

Verlustliste zum Ersten Weltkrieg

Jodeglienen/Moosheim zwischen den beiden Weltkriegen

Politische und wirtschaftliche Situation

Der Erste Weltkrieg hatte mit einer militärischen und politischen Niederlage für das Deutsche Kaiserreich geendet. Nach der Novemberrevolution in Deutschland 1918 und der Abdankung der Hohenzollern wurde dieMonarchie von der Weimarer Republik abgelöst. Das Land Preußen war nun der eigenständigeFreistaatPreußeninnerhalb des Reichsverbands und bekam 1920 eine demokratische Verfassung. Vom Beginn an bis 1932 wurde Preußen von einer Mehrheit demokratischer Parteien regiert.

Im Jahr 1925 waren der Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden und die Erneuerung beschädigter Verkehrswege im Kreis Pillkallen weitgehend abgeschlossen. In diesem Zuge wurde um 1920 das Kirchdorf Willuhnen elektrifiziert, während die Bewohner der Dörfer rundum, so auch die Jodegliener, nach wie vor ohne elektrischen Strom auskommen mussten.

Die schon 1915 eingeleiteten staatlichen und privaten Hilfen für Ostpreußens Bauern konnten jedoch nicht verhindern, dass dieBlütezeitderLandwirtschaftvorbeiwar. Dies lag zu einem beträchtlichen Teil an der politischen Situation in Deutschland nach dem Versailler Vertrag von 1919, in dem die Abtrennung großer Teile der Provinzen Westpreußen und Posen sowie des Memellandes vom Deutschen Reich festgelegt wurde. Somit hatte Ostpreußen, außer dem sog.PolnischenKorridor, keine Landverbindung mehr zum übrigen Reich und wurde zu einer „Insel“8. Bisherige Absatzmärkte waren weggebrochen oder mit wesentlich höheren Frachtkosten verbunden, was zusteigendenPreisenund niedrigeren Gewinnen führte. In der Schulchronik des Dorfes Jucknaten bei Lasdehnen, ebenfalls im Kreis Pillkallen, sind einige Preisbeispiele vom Mai 1921 vermerkt15:

1 Pfund (1/2 kg) Schweinefleisch 15 Mark

1 Ei 1,40 Mark.

Zum Vergleich: Noch im Kriegsjahr 1915, als die Preise bereits stark angestiegen waren, kostete ein Pfund Schweinefleisch „nur“ maximal 2 Mark.

Die insgesamt hohen Preise wirkten sich auch auf Handel und Gewerbe in den Städten aus, sodass dieArbeitslosigkeitund in der Folge dieAbwanderungbesonders junger Menschen aus Ostpreußen weiter zunahm. Während die Bevölkerungszahl in der Provinz zwischen 1871 und 1933 insgesamt stagnierte, nahm sie im Kreis Pillkallen sogar ab. Nach Erfassung durch das Standesamt Willuhnen war die Einwohnerzahl von Jodeglienen im Jahr 1885 mit 183 am höchsten, betrug 1905 noch 157 und ging bis 1933 auf 145 zurück9.

Infolge derInflation von 1923und derWeltwirtschaftskrise 1929stürzte Ostpreußen zwischen 1929 und 1932 in eine tiefeAgrarkrisemit zahlreichen Pfändungen, Versteigerungen und Landarbeiterstreiks auf einigen Gütern. Auch in Jodeglienen gab esZwangsversteigerungeneinzelner Höfe. So erwarb z. B. der Bauer Fritz Meyer seinen Hof im nördlichen Abbau des Dorfes um 1930 aus einer Zwangsversteigerung.

Aus jener Zeit erzählt Albert Kunst, der Schmiedemeister aus dem Nachbardorf Kermuschienen, in seinen schriftlichen Erinnerungen19von einer Begebenheit in Pillkallen.

In den Tageszeitungen wurde bekannt gemacht, wo solche Versteigerungen stattfanden. Von weither kamen die Landwirte zusammen, aber nicht, um mitzubieten, sondern um die Zwangsversteigerungen zu hintertreiben. Und jeder Interessent verlor den Mut, sein Angebot abzugeben. So kam es zum Schwarzen Tag in Pillkallen. Wieder war eine Versteigerung angesetzt, und eine große Menge Bauern hielt das Amtsgericht besetzt. Durch den Tumult war es unmöglich, mit der Versteigerung zu beginnen. Plötzlich kam eine Hundertschaft Schutzpolizei aus Insterburg in die Stadt hineingerast. Die Männer stürmten das Amtsgericht, und alles, was sich ihnen in den Weg stellte, wurde mit dem Gummiknüppel erbärmlich verdroschen. Man jagte die Bauern die Schirwindter Straße rauf und runter und schlug drauf, dass die Jacken platzten. Diesem massiven Einsatz waren sie nicht gewachsen, und sie räumten das Feld.

Es gab durchaus verschiedene von der Reichsregierung ab 1928 eingeleiteteHilfsmaßnahmen(sog. „Ostpreußenhilfe“) zur Verbesserung der Lage in der Landwirtschaft. Aber nur etwa zwölf Prozent der Hilfsgelder kamen den Bauern zugute. Der überwiegende Anteil der Vergünstigungen ging an dieeinflussreichenGutsbesitzer5. Große Teile der Bevölkerung begannen deshalb daran zu zweifeln, dass die Reichsregierung echtes Interesse an einer Hilfe für Ostpreußen hat und fühlten sich im Stich gelassen8. Aus dieser Situation heraus ist es wohl zu erklären, dass schon bei den Wahlen ab 1931 die neuenationalsozialistischeBewegunggroßenZulaufhatte. So wird in der bereits genannten Schulchronik des Dorfes Jucknaten erwähnt, dass bei der Reichstagswahl 1932 besonders die Nationalsozialisten und die Kommunisten an Stimmen gewannen. Interessant ist, dass die NSDAP ab 1930 in Ostpreußen prozentual wesentlich mehr Stimmen bekam als im gesamten Reich. So stimmten bei den Wahlen vom 31.7.1932 rund 47,1 Prozent der Ostpreußen für die NSDAP (obwohl das Gebaren ihrer Führer nicht der ostpreußischen Mentalität entsprach), während es im Reichsdurchschnitt nur 37,4 Prozent waren5. Die Not im Land war hier insgesamt gesehen vermutlich noch größer als im Reich und man erhoffte sich endlich einen Ausweg aus der wirtschaftlichen Krise.

Um Lage und Stimmung unter der Bevölkerung im Schicksalsjahr 1933 zu veranschaulichen, soll hier ein kurzer Abschnitt aus der Schulchronik von Jucknaten als dörfliches Zeitdokument wörtlich zitiert werden15:

Nationale Erhebung! War das Jahr 1932 das Jahr des politischen Kampfes, so ist 1933 das Jahr des politischen Sieges. Am 30. Januar beruft der Herr Reichspräsident (Hindenburg) den Führer der NSDAP zum Reichskanzler. […] Die Reichstagswahl vom 5. März bringt nun den Rechtsparteien die parlamentarische Mehrheit. Damit beginnt der Aufstieg. […] Verwaltung und Beamtentum werden von schädlichen Elementen befreit. Schon im August sind sämtliche Arbeitslosen Ostpreußens untergebracht. […] Groß ist die Begeisterung für den Volkskanzler Adolf Hitler. Selbst in unseren entlegenen Dörfern zeigen die meisten Häuser am Tage der Arbeit die Fahnen des neuen Reiches. […] Alle Länder, Provinzen, Kreise sind „gleichgeschaltet“. […] Die Geschlossenheit (des deutschen Volkes) wird durch den deutschen Gruß und das Braunhemd sinnfällig.

„Gleichgeschaltete“ Ostpreußische Grenzzeitung

Man kann vermuten, dass die Stimmung im nicht weit entfernten Jodeglienen ähnlich war, zumal Arbeit für alle versprochen wurde und es nun Zuschüsse für verschiedene Investitionen auf den Höfen gab, wie z. B. zum Bau von Brunnen, Wasserleitungen und Dränagen.

Von Zeitzeugen ist übermittelt, dass man sich mit seiner evtl. nicht ganz konformen Meinung etwas zurückhielt und sich überlegte, mit wem man offen sprach. Auf keinen Fall wollte man auffallen. Es ist jedoch nicht bekannt, wie viele Mitglieder der NSDAP es im Dorf gab. Insgesamt zählte diese Partei in Ostpreußen im Jahr 1929 bereits 8334 Mitglieder in 211 Ortsgruppen5, deren Zahl vermutlich in den Folgejahren noch stieg. Wer im öffentlichen Dienst eine Position innehatte, musste grundsätzlich Mitglied der NSDAP sein. Die sonstige Bevölkerung wurde durchparteinaheOrganisationenmehr oder weniger kontrolliert. Dazu gehörten das Deutsche Jungvolk DJ (Jungen 10–12 Jahre), die Hitlerjugend HJ (männliche Jugend 10-18), die Deutschen Jungmädel DJ (Mädchen 10–14), der Bund Deutscher Mädel BDM (Mädchen 14–18) und über 18 Jahre die Nationalsozialistische Frauenschaft NSF. Hinzu kamen bei den Männern die Schutzstaffel SS und die Sturmabteilung SA, die damals eine Art „Kampfgruppen“ der NSDAP darstellte. So mancher, der sich eigentlich aus all dem „heraushalten“ wollte, fühlte sich aber doch von den „zackigen“ Aufmärschen beeindruckt. Alle Gruppen, sogar die der Kinder, hatten ihre eigenen Uniformen, die zu entsprechenden Treffen und Veranstaltungen getragen werden mussten. Auf einigen Fotos Jodegliener Familien sind derartige Uniformen zu sehen, z. B. bei den Familien Becker und Giebat.

Auch in den Unterricht zog der „braune Geist“ ein. Alle Schüler mussten eine vorgedruckte Ahnentafel ihrer Familie ausfüllen, um einen möglichst weit zurückgehenden „arischen“ Nachweis zu erbringen. Diese Vordrucke waren mit dem Hakenkreuz und einem dieser nationalistischen und rassistischen Sprüche des „Führers“ verziert, wie es auf Gerda Schneiders Ahnentafel zu erkennen ist (s. Familie Schneider).

Nachdem bereits 1927 im Zuge einerGemeindereformalte, litauisch klingende Namen durch deutsche ersetzt worden waren, änderte man 1936 alle „sz“ in den Ortsnamen in „sch“ um. Laut einer Verordnung vom 16.7.1938 wurden schließlich systematisch alle litauischen Ortsnamen ersetzt, was im Kreis Pillkallen 163neueNamenbedeutete (leichte Abänderungen nicht mitgerechnet)8.Bei den neuen Namen griff man z. B. auf alte deutsche Namen aus der Ordenszeit zurück, wodurchPillkallen