10,99 €

Mehr erfahren.

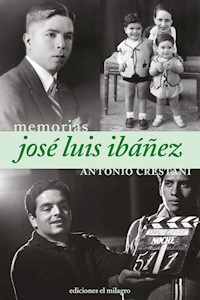

- Herausgeber: Ediciones El Milagro

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Colección Memorias

- Sprache: Spanisch

Las palabras le fascinan a José Luis. "El placer de detenerse a estudiar una sílaba", dice en alguna parte de este testimonio, "ha crecido a un nivel tal que yo mismo me siento agradecido y orgulloso de que el teatro me haya permitido intensificar el placer de enfrentarme a las palabras". Y aquí, tras abrir una ventana a su intimidad y a sus puntos de vista sobre el gran teatro del mundo, a sus dudas y certezas, nos envuelve en su memoria: de Poesía en Voz Alta a su paso por la comedia musical, de Juan Soriano a Silvia Pinal, del teatro y sus ficciones a los borradores intensos que deja el arte de vivir.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

josé luisibáñez

colección memorias

edición digital realizada para conmemorar

elXCaniversario del natalicio de josé luis ibáñez

primera edición impresa, noviembre de 2008

primera edición digital, febrero de 2023

© herederos josé luis ibáñez

© arte y escena ediciones

milán 18 / colonia juárez / 06600 ciudad de méxico

www.edicioneselmilagro.com.mx

isbn: 978-607-409-008-6 (libro impreso)

isbn: 978-607-409-120-5 (libro digital)

hecho en méxico

memorias

josé luisibáñez

conversaciones con

antonio crestani

ediciones el milagro

prólogo

el 26 de enero de 1993, como regalo de cumpleaños que la vida me tenía reservado, comencé a colaborar como brazo operador de Ignacio Solares en la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM. Ese día, en su discurso de toma de posesión en el vestíbulo del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Nacho dio a conocer que emprendería la nada fácil tarea de convocar a los máximos exponentes del quehacer escénico mexicano de la segunda mitad del siglo XX, en un ciclo que nombró Los Grandes Directores del Teatro Universitario. Al escuchar ese anuncio, de pie y rodeado de los nuevos compañeros de trabajo, de los técnicos teatrales, de algunos invitados y familiares, sólo pude percibir una pequeña parte de lo que me esperaba porque Nacho logró su faena y consiguió que la Universidad Nacional estrenara consecutivamente en sus escenarios montajes de Luis de Tavira, Héctor Mendoza, Juan Ibáñez, Ludwik Margules, Juan José Gurrola, Héctor Azar, Ignacio Retes y, por supuesto, José Luis Ibáñez. Los encuentros, afectos y experiencias que a partir de ese momento se dieron, y se siguen dando, son una deuda que nunca podré saldar con él.

Y como Nacho Solares prefería que lo acompañara a prácticamente todo lo relacionado con la oficina, una tarde del mes de mayo de ese mismo año fuimos juntos a casa del maestro José Luis Ibáñez. Corroboré la dirección con Susi, la fiel secretaria de la Dirección, porque dudé del nombre de la calle: “Sí, Retorno Zinzincha –me dijo– en San Jerónimo.” A las cinco en punto José Luis mismo nos recibió en la puerta de su casa con una gran sonrisa y con el afecto de un viejo amigo. Al entrar tuve la reacción de admiración y sorpresa que a lo largo de los años he comprobado tienen todos los que por primera vez visitan su casa, porque lo que debería ser la cochera es un fascinante estudio consagrado a la formación teatral. La vastísima biblioteca es un prodigio que está organizado para servir al huésped. Sobresalen las áreas dedicadas a Shakespeare, al Siglo de Oro y a las traducciones de los musicales. Algunos libreros son altos, otros bajos, pero de cada entrepaño surgen libros dispuestos de tal manera que incitan al visitante a tomarlos y a abrirlos. No resulta raro encontrar entre las páginas fotos o recortes de periódico que funcionan como apuntes del maestro Ibáñez que uno debe tener cuidado de regresar a su sitio. En los quince años que tengo de frecuentar con cierta regularidad la casa del maestro, siempre, forzosamente, los primeros minutos debo dedicarlos a aceptar la invitación que naturalmente hace el espacio a detener la mirada en los lomos de los libros y repasar los títulos que esperan poder brindar su ayuda. Estratégicamente, José Luis deja a la mano, como pastelillos recién horneados, sus nuevos libros y revistas, el playbill del último estreno importante en Nueva York, o el DVD que recientemente le ha llegado del extranjero. Es usual encontrarlo viendo un noticiario americano o un programa inglés en la gran pantalla plana que tiene conectada a un equipo de sonido y a una antena parabólica. Su notable colección de videos y DVD’s especializada en ópera, cine y teatro la comparte con sus alumnos con el único requisito de anotar el préstamo en una hoja amarilla. A cada metro del estudio hay perfectamente dispuestos diccionarios abiertos, mesas con lámparas, lápices con punta y goma, papeles para notas y sillas acojinadas. En una esquina está la cafetera y la jarra con agua. En otra el calentador de gas para las tardes frías. En los espacios libres en las paredes hay fotos y carteles: varios de personajes shakespearianos editados por el Times londinense en su Magazine dominical de finales de los sesenta, algunos obsequio de Alberto Isaac y otros comprados en la Librería Británica; otro muy bello de los autores irlandeses más destacados; uno pequeñito diseñado por Vicente Rojo de su montaje de La vida es sueño, y uno más de una corrida de toros que anuncia que ese día alternan en la Feria de San Fernando, Paco Camino, Manuel Benítez El Cordobés y José Luis Ibáñez, una cariñosa broma de Viridiana Alatriste y Silvia Pinal. En una pequeña columna hay un pajizo trébol de cuatro hojas enmarcado; una foto extraordinaria con Carlos Fuentes que le obsequió Gabriel Figueroa y otra con el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente en el momento en que le hace entrega del Premio Universidad Nacional. También está la foto del elenco de Mame y varios recortes de periódicos con imágenes o frases especiales, entre los que se distingue un retrato de Octavio Paz con la frase “El pasado es lo que sigue”. En el baño está el cartel de la obra Culpables, que se presentó en el Teatro Lírico estelarizada por Enrique Álvarez Félix; un programa de mano enmarcado de una temporada del Teatro de la Nación; una pila de ceniceros de la época de fumador del maestro; el cartel de A Chorus Line; una foto de la comedia musical Sugar, y, sobre el tanque del escusado, en un atrilito, muchas placas conmemorativas de sus puestas en escena. En el rincón opuesto a la entrada, en lo que supongo originalmente estaría reservado a ser una pequeña bodega de la casa, está su lugar: un cómodo sillón giratorio de color negro rodeado de dos mesas de trabajo en las que reposan dos computadoras muy modernas. Este punto, iluminado cuidadosamente por varias lámparas, lo cuidan desde la pared una foto inmensa de Bette Davis, dos de María Félix y una de Silvia Pinal con el elenco de la obra La señorita de Tacna. Así puedo describir el templo de estudio que con tanto esmero José Luis ha construido y que comparte con enorme generosidad. Sin embargo, esa tarde de mayo el maestro Ibáñez nos recibió en la sala de su casa, un espacio más íntimo con sillones muy cómodos que ven a una gran ventana que da al jardín. Ahí escuché a Nacho Solares anunciarle que, por su conducto, la Universidad lo invitaba a dirigir la obra que él deseara, con los colaboradores y el elenco que escogiera, y en el teatro de la UNAM que mejor se prestara para ello. El maestro Ibáñez, después de agradecer la invitación como sólo él sabe hacerlo, sonrió y dijo: “Pues, francamente, me gustaría hacer La vida es sueño, de Calderón de la Barca.” Y, sin saberlo yo, con esas sencillas palabras, José Luis señaló un rumbo inusitado por el que se desarrollaría mi carrera profesional.

Al igual que su exitosísima temporada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, la preparación y los ensayos de La vida es sueño duraron poco más de un año. Durante todo ese tiempo, en el que se sumaron al equipo de colaboradores Vicente Rojo en el diseño escenográfico, Federico Ibarra en la composición musical, Carlos Roces en el vestuario, Carlos Trejo en la iluminación, Joan Mondellini en la coreografía y Keis Maes en el maquillaje, además de Diego Jáuregui, Emma Dib, Alejandro Peraza, Teresa Guerra, Ronaldo Monreal, Jorge Ávalos y yo mismo en el elenco, mis conversaciones con el maestro José Luis Ibáñez comenzaron. Debido a que yo cumplía funciones de actor y productor nuestras charlas se comenzaron a desenvolver en varios temas y en diversos momentos y espacios. Creo que, quizá como le sucedió a él con el productor Bob Lerner, José Luis vio algo en mí que le hizo pensar que era una persona que podría aprovechar su experiencia. Instintivamente se dio cuenta de cuáles eran mis debilidades y decidió, como verdadero maestro, hacer fuerte al débil. De esta suerte y sin importar el tema, José Luis aprovechaba la menor oportunidad para contarme una anécdota o un testimonio de su vida así como las conclusiones que había sacado de ello. Pasó el tiempo y muy diversas experiencias nos acercaron a un grado muy grande de confianza. Al correr los años hemos hablado de todo, su amistad nunca me ha negado una respuesta. Y como sus reflexiones siempre me han resultado tan notables y ejemplares, hace unos años, a la mitad de una de nuestras pláticas, exclamé ¡José Luis, tenemos que hacerte un libro! Y como encuentro casual, o cita, diría Nacho Solares evocando a Borges, a principios de 2007, David Olguín, editor de El Milagro, le propuso al maestro hacer un libro de su vida y obra. Para mi suerte, José Luis aceptó con la única condición de que yo fuera su interlocutor, de modo que entre julio y noviembre de ese mismo año lo entrevisté sostenidamente en su casa de Retorno Zinzincha cada martes y jueves.

El presente libro es, de alguna manera, una síntesis de lo mucho que hemos platicado a lo largo de quince años. Contra todas mis limitaciones, me esforcé por seleccionar los temas que consideré más interesantes y enriquecedores y procuré conservar el ritmo, la sintaxis y, en fin, la manera de hablar del maestro. En estas páginas no se encontrarán líos, críticas ni enredos; desde el principio el maestro Ibáñez prefirió hablar de los problemas que tuvo en sus obras para tener una referencia concreta y de ahí navegar, de tal manera que la finalidad de este libro no sea reconstruir su vida o su carrera sino usar su experiencia e intercalar sus arduos borradores. Sin embargo, al no ser escritor, de antemano pido disculpas por los muchos errores que puedan encontrarse en estas páginas. De todos ellos me confieso único responsable. En mi descargo sólo puedo decir, como le he escuchado a José Luis en diversas ocasiones, que aunque no contaba con los medios para emprender este esfuerzo me sostuvieron mis ganas irresistibles de hacerlo.

“¿Por cuál obra te gustaría empezar José Luis?”, fue mi primera pregunta. “Cualquiera –me respondió–. Nada de esto te lo hubiera podido decir en otro momento. No sé si diga algo interesante o no, pero es mi testimonio teatral. Y no porque exprese que es mi testimonio quiero indicar que así es la vida y el teatro. No. Son las cosas que se han ido encadenando de una manera que me mantienen con ganas de enfrentarlo todo. Todo eso no lo pensaba antes. Lo he pensado últimamente porque cada vez soy más grande. Y ahora, claro, ya a estas alturas, puedo decir ciertas cosas que en ese tiempo no sabía cómo expresarlas o no encontraba las palabras para exponerlas. Por ello quisiera que esta conversación nos lleve a las obras que me han enseñado mucho porque he tomado conciencia de mis fallas y no porque tenga deseos de regresar a señalar sus virtudes. Vistas para atrás, las virtudes y el trabajo de cada quien son de lo más dudoso. Cuando a mi trabajo le han llegado a señalar algún mérito lo agradezco, pero muchas veces no lo reconozco. En cambio, muchas veces me pasa que las fallas sí las veo porque son reveladoras del quehacer teatral. Me enseñan muchas cosas no sólo aplicables a mis ocupaciones teatrales sino, en general, a plantearme los problemas desde un punto de vista completamente opuesto al que tuve en otro tiempo. Me distancio de mis errores, los converso y les doy forma externa. Cuando he tenido la oferta de una obra, siempre ha sido ésa la que más deseo. Tengo muy buenos recuerdos de todas, aunque no sea lo mismo de parte del público o la crítica. Todas me han dado grandes lecciones. Pero quizá las más aleccionadoras han sido las menos exitosas, o como se les quiera calificar. Por eso espero que, solito, el viento nos lleve a los casos en que puede ilustrarse algo que reconozco ahora y que en el momento en que hice la obra quizá no veía. Ésa es la posibilidad de la distancia. Cuando corre el tiempo aparecen cosas que no se veían desde la nueva orilla en que se está.”

ANTONIO CRESTANI

Vuelve a mirar los arduos borradores...

JORGE LUIS BORGES

arduos borradores

en alguna ocasión, hace muchos años, oí una conversación entre Juan José Arreola y Antonio Alatorre en la que aparecieron en boca de Juan José unos versos de Borges con una fuerza mucho más avasalladora que nunca. En ese poema, que lleva por título “A un poeta del siglo XIII”, Borges se imagina al primer escritor que logró un soneto y lo describre revisando sus arduos borradores.

Este soneto se me quedó, como se me quedan los poemas, fuertemente en la memoria. Después de ese primer contacto estudié el poema por mi parte y lo integré a mi trabajo diario, por lo que cada vez fue menos difícil estar con él. Como pasa con la gente de teatro, al repetirlo y repetirlo se volvió mío y desde entonces está en el primer plano de mi atención.

Ahora, conforme he llegado a estos años, que ya son 75 y pronto serán 76, reconozco toda mi vida como un repaso de borradores que siempre han sido arduos. Y en esta ocasión, en que me han pedido que revise mi pasado, en que “es preciso inventar una mentira”, encontré que era oportuno incluir estas palabras de Borges para referirse a otra experiencia distinta a la mía, pero que asocio con la mía, no como un éxito sino como un repaso que es inevitable para mí y que de alguna manera expresa que si yo regreso a mi pasado es para revisar intentos de borradores, arduos, en donde hice algo que nunca he sabido hacer pero para lo que cada vez tengo más ganas.

Y precisamente, porque al que no sabe hacer las cosas, al que no tiene dotes para hacerlas, le cuestan un esfuerzo que califica como arduo, estas palabras se justifican en mi caso porque nunca he tenido facilidad para nada. Ni para tirar una bola de boliche, ni para nadar, ni para tomar un camión.

Al corroborar que no tengo ninguna facilidad, también a cada rato me topo con el momento en que espontáneamente digo la frase “y ahora ¿qué hago?”, como la decimos todos cuando quedamos atrapados en un dilema económico, ético o de cualquier tipo, y no sabemos qué hacer. Como auténticamente quedamos paralizados, invariablemente nos viene a la boca esa frase antes de dar un paso fuera del apuro en el que estamos.

Mi experiencia es muy distinta a ésa que continúa en el poema de Borges, porque el primer sonetista que imagina, revisa un borrador que le ha costado trabajo pero en el que, evidentemente, ha tenido éxito conforme sigue adelante. Creo que yo no. Creo que mi vida siempre ha sido tenaz, sí, pero que todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo son borradores de cosas que nunca he sabido hacer y para las que no tengo facilidad. Y, desde luego, esto cuesta muchos esfuerzos de paciencia y de buena voluntad a quienes de alguna manera han estado presentes en mi trabajo. Muy pocos colaboradores y amigos no me han dicho que les cuesta un esfuerzo muy arduo atender mi manera de ser.

A mí no me disgusta reconocer mi pasado, como dice Borges, con la intención de limar con lenta pluma los rigores de mis arduos borradores. Y sí, se vuelven más arduos porque cada momento compruebo que no sé hacer lo que hago, puesto que frecuentemente en mi iniciativa aparece la frase “y ahora ¿qué hago?”. Cuando no he sabido qué hacer se ha llegado a cancelar el trabajo. A veces al principio, a veces al final, a veces en medio. Y sin embargo mi vida ha continuado. Un día fue tanto el cántaro al agua que no hubo quien quisiera trabajar conmigo y se acabó mi trabajo como director. Entonces la frase “y ahora ¿qué hago?” también puede aplicarse a que, después de que nadie quiere trabajar conmigo como director, ahora, en este nuevo momento, ¿qué hago? Por eso me ha parecido que las dos frases son una buena opción que corresponde con lo que yo reconozco de mi pasado, de este momento para atrás. Mi vida desde niño hasta la fecha tiene que ver con estas dos frases. También por eso, en este 2008, creo que se justifica que yo comparta, con quien tenga la gentileza de quererlo saber, qué hago ahora en este presente.

JOSÉ LUIS IBÁÑEZ

y ahora ¿qué hago?

VOLUNTAD DE RIESGO

Establecer previamente por qué y cómo se hacen las cosas en el teatro es poco deseable. No creo en la palabra especialidad. Más bien me desorienta. O, por lo menos, no la distingo como una guía de mi experiencia. Lo que sí reconozco es cualquier definición o señalamiento de promiscuidad. Paso de una cosa a otra, seguramente como no se debe, como lo hace un promiscuo. Lo revuelvo todo. Porque la promiscuidad no nada más es uno el que la experimenta. En el lado sexual de la promiscuidad no puedo presumir, pero en la revoltura en el teatro, para decirlo en otros términos, creo que sí. Me parece que toda mi vida y mi trabajo son una revoltura. Y aunque al principio no me daba cuenta de eso, después comencé a tener el deseo de que así fueran las experiencias. Puertas o ventanas mediante las cuales tengo contacto con cosas que no conozco.

Claro que todo tiene sus dos lados. También me doy cuenta que la palabra especialización puede equivaler a la palabra experiencia, experiencia de experto. Es experto en ventas, en crítica, es experto. No creo que sea mi vocación y, sin embargo, creo que sí es la de algunos. Yo no. Conscientemente, cada vez me resulta más indeseable ser experto.

Cuando me pude dar cuenta, si no conscientemente sí prácticamente, de lo deseable que era no saber qué estaba haciendo fue durante la experiencia de Poesía en Voz Alta, donde ninguno de los participantes podía considerarse autoridad en lo que hacía. Ésa fue una de las características del movimiento. Incluso, personas ya muy establecidas como Juan José Arreola o como Octavio Paz querían perder la seguridad para saber cómo era el teatro. Existía una voluntad de riesgo que en ese momento no habría podido expresar con mis palabras, pero que fue entrando en mí y que fui asimilando muy profundamente sin meditarlo. Eso fue lo que realmente nos movilizó a todos.

Cuando repaso cada detalle de esa experiencia, y últimamente se han dado muchas circunstancias en las cuales me han pedido repasarla, me doy cuenta que paso por ese aprecio de haber vivido aquello con una voluntad de riesgo, la mía en particular, la de cada uno de los compañeros y la de todos juntos mientras coincidimos en ese momento. Después, lógicamente, ocurrió un ajuste en cada caso. Paz y Arreola quedaron satisfechos de la vida teatral con lo que habían vivido ahí. Tenían otras vocaciones y orientaciones que afortunadamente los llevaron muy lejos. Y en el caso de los que quedamos después, ya atenidos a nuestra propia marea dentro del teatro, queda bastante evidente la vida de cada uno.

Los directores que nos aparecimos ahí, Héctor Mendoza y yo, particularmente, y los que después derivaron de ese movimiento, incluyendo a Juan José Gurrola, que debutó como director con La hermosa gente en el Teatro Estudiantil de la Universidad, tenemos experiencias muy diversas. Héctor Mendoza, aunque en sus últimas etapas parece que es un solo panorama, el suyo, el personal, es un hombre capacitado para abordar muchísimas clases de experiencias. Eso también lo reconozco en Gurrola y en Juan Ibáñez, no creo que se hayan especializado en nada. Porque se nos apareció esa posibilidad de arriesgarnos a hacer algo sin saber lo que se hacía. Y en el caso particular de Juan Ibáñez, descubrimos que, de pronto, le reconocían un valor y un aprecio en el plano internacional, cuando ni siquiera en su país se habían fijado en él.

Creo que eso es lo que en cada caso nos conecta con Poesía en Voz Alta: personas que a partir de que no saben encuentran un estímulo, una respuesta, un reconocimiento, una reacción del mundo, que no necesariamente es favorable, pero que en el caso de cada uno de nosotros nos empujó a ser arriesgados. Y el riesgo implica que no se es un especialista.

Lo que no me gusta de la palabra especialización es que sugiere la seguridad, lo que ofrecen las compañías de seguros, y eso no es congruente con una vida teatral. Porque la vida teatral, se haga como se haga, por iniciativa privada, ambición personal, por lo que sea, implica en común un riesgo. Uno no sabe lo que pasará en el momento en que se entre a escena, cuando se levante el telón o empiece la temporada. Tenemos ese sello en común de batallar con las cosas más mortíferas y vivir en una lucha constante, porque no se sabe cuál será el resultado hasta que termine el ensayo, la función o la temporada. Todos los días se batalla contra una energía que quiere que las cosas no sean. Y uno aporta una energía contraria sin saber con qué estrategia se puede salir adelante, concediendo, por adelantado, que no hay ni habrá seguridad, sino que se batalla auténticamente por el honor de la batalla, por el honor de haber hecho lo que se hizo, no por obtener reconocimientos, premios o aplausos. Si se obtienen, serán ya para cada quien. Pero no es el caso que pueda contar sobre mí y creo que tampoco de quienes dirigimos en Poesía en Voz Alta.

En el caso de ellos también está ausente la seguridad. Y es más, creo que ninguno de nosotros ha podido tener una buena y duradera relación con los que exigen seguridad, como lo puede exigir la televisión. Ahí, el director tiene que cumplir con el anunciante, no con Shakespeare. Uno a veces podrá traicionar a Shakespeare, pero no porque su profesión o su intención sea ésa, sino porque el resultado lo traicionó desde el punto de vista de quien lo reclame. Mas no como en la televisión, donde Shakespeare se vuelve un anunciante de chícharos. Sería tonto pretender lo contrario. Incluso dentro de la Universidad o en la televisión cultural, donde todo lo teatral deja de serlo para volverse el medio que se llama televisión. El mismo Shakespeare, o nuestros clásicos, o quien sea, tienen que encontrar una congruencia con el medio, una congruencia que no estaba planeada cuando nació la obra. Por lo mismo, no creo que se pueda hablar con mucha certeza de que nos especialicemos en algo. Como lo evidencian muchas reposiciones, la segunda vez que se hace una obra en la que nos fue bien se comprueba que no se sabía hacerla porque al reestrenar es un desastre.

Recuerdo a un productor, amigo mío, que siempre decía: “No quiero volver hacer una obra con la que me ha ido muy bien porque sé que me costará tanto trabajo reponerla como hacer una nueva. Y como tengo más posibilidades de salir adelante en una nueva que en las reposiciones, prefiero hacer la nueva.” En todos los sentidos encuentro ese rasgo común: el teatro sucede más a partir de que no sabemos lo que va a pasar que a partir de lo que debe pasar. Por eso creo que la inseguridad en la que trabajamos impide la especialización. Ese imprevisto, ese azar, esa última cosa que hizo o deshizo nuestro esfuerzo, que lo integró o desintegró, es algo que no se puede definir hasta que se haya hecho. Y aunque todos los días salen los actores a recibir su aplauso, que lo han ganado y es muy suyo, no garantiza que al día siguiente se pueda hacer lo mismo. A muchos grandes actores les ha pasado, y lo reconocería en muchísima gente de experiencia, que, en temporadas que han empezado triunfalmente, de pronto se enfrentan con que antes del primer intermedio hay mucha gente dormida en el público. Se reúne la compañía en el intermedio para decir: “Vamos a hacer algo para vencer esto. Algo estamos haciendo mal que está fatigando al público.” Se inventa una estrategia y se levanta el telón para la segunda parte, voltean y los dormidos ya se fueron. No tienen a quién ofrecerle su estrategia porque no habían previsto que cuando querían atender la necesidad de ese público, ya no está.

Para mí el gran atractivo es que cada experiencia, sea bien recibida o no por el público, me deja con ganas de arriesgarme al siguiente día. Quizá en todo lo demás soy muy cobardón y muy escurridizo, pero quizá también por eso el teatro me es tan necesario, tan inevitable en la forma en que pueda ejercerlo, porque me saca de todo. No me permite depender ni de mis hábitos, ni de mi preparación, ni de nada. El teatro me desarma completamente, me pone en acción de batalla y me revela recursos propios que yo mismo no me concebía y que después no puedo volver a usar porque no sé cómo hacerlo. Son cosas que el teatro me saca. Incluso cosas negativas o feas. Esa incertidumbre, que yo no cultivaría en ninguna otra actividad, me hace apreciar más la necesidad de que la gente de teatro estemos ahí, como el torero, a la hora, puntualísimos. Habría que imaginar lo que sucedería si sale el toro y no está el torero.

No soy muy aficionado a las corridas de toros, pero al oír a Tomás Segovia, por un lado, y a Salvador Elizondo, por otro, decían, por su propia cuenta y riesgo, que la tauromaquia y la tragedia griega tienen en común ese problema: la desigualdad de fuerza entre el toro y el torero, y la incertidumbre de no saber quién va a matar a quién. Es una tensión dramática que ellos conectaban con el derramamiento de sangre, ya sea de la bestia o del hombre, y por lo redondo de la arena que, como lo dijo García Lorca en una analogía de la luna, se encuentra también en los cuernos del toro, o en los cuernos de la luna. Toda esta relación, poéticamente percibida por ellos, es una energía dramática básica que se reconoce incluso en manifestaciones así de primitivas.

El toro, el torero y la arena son un escenario trágico. Aunque en los toros de España no estaba la palabra trágico, en el Mediterráneo, del otro lado, también con los toros de por medio, implica esto y encontramos esa conexión. En ambos casos, en los dos espejos, en los dos rituales, reconozco esa voluntad de riesgo implícita: la que da nacimiento a la forma que llamamos tragedia griega y le da nacimiento al teatro, la que tocamos en Poesía en Voz Alta con las obras de Lorca y que nos mostró que había en nosotros, en nuestra propia cultura, en nuestro propio pasado en lengua castellana, esta percepción profunda de que se está ante el público a la hora teatral. Porque es muy parecida la cita que tiene el toro y el torero a la cita que tiene Edipo con su destino. Y por mucho que queramos reconocer, como los griegos, que todo está previsto, o como en los árabes, que todo está escrito, hay algo que no se cumple del todo con esa puntualidad. Por ello, me parece irresistible la necesidad de estar puntualmente en un sitio para que no suceda todo lo que está previsto.

ENTRE EL VAGO AZAR Y LAS PRECISAS LEYES

Me acuerdo que una vez, en una época en la que estaba tratando de ser previsor, como me habían enseñado y como dicen los bancos, que se prevea y se proteja el patrimonio para el día de mañana, tuve que tratar con Salvador Novo algo que no me acuerdo exactamente qué era, y le dije: “Tenemos que impedir que eso suceda, vamos a proteger tal cosa para que no suceda.” Y él me contestó: “Espérate a que salga el toro y luego vemos cómo lo toreamos.” Eso se me quedó como una especie de señal que sigue palpitando y emitiendo su mensaje y que cada día me parece más importante: “Espérate a que salga el toro y entonces lo toreas.”

¿Por qué se va a prever, si justamente el riesgo de la corrida es que ni el toro ni el torero saben a quién enfrentarán? Ninguno de los dos. Y cuando ambos alcanzan esa dimensión estética de la que ellos mismos no sabían nada, ni la bestia ni el torero, emerge esa sensibilidad del público para gritar espontáneamente ¡ole! cuando parecía que la gente estaba comprando una cerveza, o ligándose a alguien, o dando el paso a otro. La plaza entera ve y reacciona a ese instante, se unifica en ese entusiasmo, y un segundo después ya no hay nada. Eso me parece formidable. Me deja totalmente contento. No sé exactamente cómo definirlo, pero me deja con ganas de volverme a arriesgar a que no suceda. Como pasa en la plaza de toros y en el teatro, nunca más sucede ese momento entusiasta aunque se intente repetir.

Y después de que Salvador Novo me dijo esa frase, aunque no la apliqué inmediatamente, con el tiempo se volvió una de mis guías más fuertes: esperar a que salga el toro. Lo vivo diariamente en mis clases y lo vivía diariamente en los ensayos. Digo lo vivía porque hace mucho tiempo que no logro tener un montaje con ensayos y todo lo demás. Pero tengo mis simulacros en las clases, donde vuelvo a vivir momentos que me recuerdan tanto a Ofelia Guilmain por una lección que le aprendí sobre este asunto.

La primera vez que trabajé con ella fue muy pronto en mi vida. Ofelia ya era una mujer de mucho oficio, de mucha presencia, y yo era totalmente inexperto, además de que fue la primera vez que trabajaba con actrices establecidas. Creo que ella, que tenía el temperamento contrario y era muy intuitiva, se dio cuenta de que yo quería preverlo todo. En alguna ocasión también me dijo, y se me quedó grabado, que el teatro es como la corrida de toros. Después me di cuenta que en el lenguaje de la profesión, el día que hay que suplir a un actor porque hubo un imprevisto y tiene que salir a escena alguien que ni siquiera ha visto la obra, se dice que se hace un toro, precisamente por lo incierto y peligroso. Y de todas maneras, todos los días, por muy bien ensayada que esté una obra, la desarman los imprevistos. Es cuando se necesita dar lugar a eso que escribió Borges y que repito mucho, porque no me cansa repetirlo, aunque canse la paciencia a los demás, donde plantea insuperablemente el dilema de a quién se le hace caso, al melón o la sandía, al vago azar o a las precisas leyes.

Cuando murió Alfonso Reyes, el poema que le dedicó Borges empieza con ese verso: “El vago azar o las precisas leyes / que rigen este sueño, el universo”, que aplicado al teatro me parece todavía más asombroso. A través de estas dos alas de la experiencia que Borges nombró se hace el teatro. No es lo uno, ni lo otro. Están los dos y el problema es transitar del uno al otro. Esto también lo observé al estudiar recientemente a una gran profesora inglesa de teatro, que al explicar las reglas de la métrica y las formas de la versificación que juegan en el teatro shakespeariano, se detiene un momento y dice en las instrucciones a sus alumnos: “Esto es lo que debe ser. Pero vamos a fijarnos cuáles son todos aquellos momentos en los que, al hacer lo que se debe, cada escritor, o cada obra de Shakespeare, o cada personaje, no cumple con la regla.” ¿En qué lugar hace sentido lo subversivo sino donde están las reglas? Porque en la anarquía de nada sirve lo subversivo.

Al hacer las obras de teatro, y tuve mucha suerte de que pronto en mi vida pude hacer muchas cosas, no tuve tiempo de reflexionar, solamente de acometerlas. Muy pronto se fue acumulando en mí una experiencia que me hizo un veterano siendo muy joven. Y también tuve la suerte de que, entre las necesidades de mi vida diaria y las circunstancias de esa misma vida, me hice profesor muy joven. Ése fue el momento en que por primera vez me enfrenté al escrúpulo de cómo dar una clase si no sabía nada de lo que pretendía enseñar. Por ello me quise empapar de saberes. Pero diariamente me topé con lo que creo es el caso de todos los profesores: se prepara la clase lo más que se puede para, finalmente, encontrarse con que no se dio esa clase, se dio otra. Se tiene ahí otra manifestación de lo que dice Borges: a ratos se está en el vago azar y a ratos en las precisas leyes, porque los dos juntos son colaboradores. No es que uno sea enemigo de la otra. Hay dos verdades. Y la una colabora con la otra aunque no quiera conscientemente.

Estoy seguro que al azar no le daría mucho gusto saber que está provisto de algún grado de regulación, y viceversa. Pero también es cierto que la experiencia social, humana, histórica, sobre todo la del siglo XX, de las dos guerras hacia acá, enseña muy bien que ese absoluto control que implican las precisas leyes es indeseable. Por lo menos en el teatro. Eso fue lo que me señaló Ofelia de una manera vitalmente crítica al oponerse a algo que yo hacía sin saber que era una traba para ella. Porque, sin darme cuenta, le motivé una crisis que me confesó mucho tiempo después.

Yo quería explicarlo todo, lo quería decir todo, quería ayudarla en todo. Y llegó un momento en que en lugar de motivarla para que ejerciera lo que realmente era su capacidad, su talento y su brillo, no se podía ni memorizar la obra, no entendía lo que decía, y no se sentía con el valor para enfrentarme y decirme: “mira, me pasa esto”. En el teatro, generalmente los actores de oficio y de experiencia tienen la virtud de que les gusta darle lugar al nuevo e, instintivamente, le dan la oportunidad de que se equivoque. No le dicen: “hay que hacerle así”, le dan la básica, la esencial confianza que necesita la experiencia del teatro para que se entre al ruedo. Como el torero que, por mucho que lo entrenen, si no entra a la plaza confiando en él en algún grado sale corriendo cuando pierde esa confianza. Eso también les pasa a los actores y a la gente de teatro, llega un momento en que si les gana el miedo, si se pierde la confianza, lo único que se quiere es irse. Y ella desarrolló esa angustia conmigo, a tal grado que sintió ganas de irse. Mucho tiempo después supe que la que le había ayudado a no dejar la obra había sido Rosenda Monteros, que fue a quien le confesó que se quería ir. Y Rosenda, que tiene esa lealtad natural a la dificultad en el teatro, se hizo responsable y la ayudó a memorizar. Ofelia pudo porque tenía el oficio para hacerlo, pero lo hizo con una licencia que pidió para no ir a ensayar cierto número de días. Recuperó la confianza y debutó. Después sucedió que la obra, que era Las criadas, de Genet, no les dio a las actrices la satisfacción que ellas esperaban. Pero la obra se estrenó y motivó, y yo comencé a cobrar conciencia de lo que implica el ataque deliberado a la idea del orden.

Por eso tiene que estar el torero y tiene que estar el toro. Y tiene que estar el ruedo y tiene que estar la plaza de toros, y nadie sabe lo que pasará. Lo que sí se sabe es que a las cuatro de la tarde en punto sonará la “Macarena”. Es decir, deben suceder ciertos previstos para convocar a los imprevistos. Esa relación es vital e implica una voluntad de riesgo porque se desafía el orden. ¿Cómo va a haber un torero asegurado por Lloyds de Londres? No. A eso no va el público. El público paga por ver el desafío, por participar de la incertidumbre. Y con nosotros pasa lo mismo, aunque no sea la misma relación ni la misma consecuencia. Pero hay algo de común que cada quien puede atender como quiera.

Con el tiempo también me di cuenta que, cuando regreso a mis experiencias del pasado, no regreso nostálgicamente. Puedo decir con sinceridad que, conforme mi vida ha pasado, me he dicho a mí mismo que si se me apareciera el demonio y me propusiera regresarme veinticinco o treinta años a cambio de venderle mi alma, no me tentaría absolutamente nada porque no tengo el menor deseo de volver a vivir lo que ya he vivido. Lo que he vivido me dice muchas cosas del mundo. Y si no fuera por las cosas que he vivido en el teatro y en la docencia, creo que no las advertiría. Por eso, todos los días doy gracias a mi vida teatral, la que sea, y a mi vida docente, porque todos los días, de alguna manera, soy puntual para un grado de desafío, que no sé en qué va a terminar hasta que termina la clase o termina la función.

Es como los términos dentro de los que se cumple el jazz. En el jazz