Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

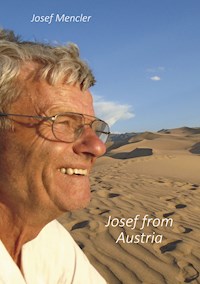

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs geboren, blickt Josef Mencler in seiner Autobiographie auf sein bisheriges Leben zurück. Er erinnert sich an seine Kindheit während der letzten Kriegsjahre. Wie er sich von Aushilfsjobs ein Moped kaufen konnte, welches seine Liefertätigkeiten erleichterte und warum er an einer Baustelle heiße Würstchen verkaufte. Josef Mencler wurde als Mechaniker geschätzt, trotzdem es ihm nicht erlaubt war, eine Mechaniker-Lehre zu beginnen. Auch fand man ihn bei Wertungsfahrten für Motorräder und Autos, bevor er ins Gastgewerbe einstieg. Bis 2000, als er Mencler´s Gute Stub´n schloss, war Josef Mencler auch als Wirt vom Ribisel bekannt. Später, auf seinen mehr als 1.000 Gaisbergfahrten, wurde er, aufgrund seiner markanten Warnweste, auch als Josef from Austria bekannt. Auch über besondere Reisen schreibt Josef Mencler. Beispielsweise über eine Reise mit dem Wohnmobil samt Kindern hinter den Eisenen Vorhang oder durch die Wüste zum Assuan Staudamm.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Mein Name ist Josef Franz Mencler

Meine ersten Erinnerungen

Ich war ein Schweizerkind

Erzählungen von meinem Zuhause bis 1954

Vom Fahrradfahren, Ministrieren, Heuarbeiten und von anderen Dingen

Mein Berufswunsch und Aushilfsjobs in der Josefiau

Am Untersberg und auf Skiern

Unterwegs mit Fahrrad, Moped, Motorrad und Auto

Bei Wertungsfahrten und beim Bundesheer

Mechaniker und LKW-Fahrer

Vom Schwimmen und vom Eisstockschießen

Kastanien, Rohre und Schneemassen

Unterwegs für Bayer Leverkusen

Ein VW-Werkstattbus und andere Erlebnisse

Von den Kranwägen der Firma Kraibacher

Als mein Vater starb

Unverhofft kommt oft oder: Wie eine Friseurin mein Leben veränderte

Unsere Hochzeitsreise

Meine Familie wuchs und reiste: 1977 - 1985

1985 - 2019

Nordamerika, wir kommen!

Unsere Reise hinter den Eisernen Vorhang

Unsere Reise nach Ägypten

2000 - Das Millenniumsjahr und ein Meilenstein für uns

Mit dem Rad auf dem Jakobsweg

2002 bis 2005 - unterwegs in Europa

USA 2006 – die etwas anders geplante Reise

Unsere Reise nach Tibet

Griechenland - der Peloponnes per Fahrrad

Gruppenradreisen

Mit Rotel Tours in Südamerika unterwegs

Mit dem Auto nach Marokko

Mit dem Fahrrad nach Istanbul

In zwei Fahrradetappen von Salzburg über Lissabon nach Casablanca

Mit dem Rad ans Nordkapp

Mit Rotel Tours nach Australien

Unsere Reise in die Mongolei

Zwei geplante Fahrradreisen

Unsere Reise nach Namibia

Unsere Radreise nach Kiew

Unsere Reise entlang der Seidenstraße

Familie

Vorwort

Vor vielen Jahren schrieb ich ein paar Erlebnisse aus meiner Jugend für meine Gattin zu ihrem Geburtstag auf. Meine Tochter Madleen verbesserte die Aufzeichnungen und tippte alles ab.

Jahre später fragten mich immer wieder Leute, ob ich mein facettenreiches Leben nicht zu einem Buch fassen möchte. Deshalb setzte ich mich wieder hin und begann meine Erlebnisse aufzuschreiben. Meine Frau tippte und verbesserte meine handschriftlichen Notizen und suchte die passenden Bilder dazu. Meine Tochter Dominique hatte den größten Teil der Arbeit, sie brachte alles in Stil und Form und fragte mich immer wieder aus, um so manches Erlebnis zu vervollständigen. Zu guter Letzt las mein Schwiegersohn Joachim das Ganze nochmals durch und fand die letzten Fehler.

Dieses Buch ist ein Teil meines Lebens, an dem meine ganze Familie mitgearbeitet hat, was bei mir ein tiefes Gefühl der Freude und Zufriedenheit auslöst. Deshalb möchte ich allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön sagen.

Basierend auf meinen Erfahrungen möchte ich allen jüngeren folgende Empfehlung geben: Macht, was euch Freude und Erfüllung bringt, macht es mit Begeisterung und vollem Einsatz, auch mit der Bereitschaft, umdenken und umlernen zu müssen. Die einzige Möglichkeit Zufriedenheit zu erlangen, besteht darin, das zu tun, was man selbst für großartige Arbeit hält. Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, besteht darin, zu lieben, was man tut. Der einzige Fehler, welchen man in seinen Leben machen kann, ist nichts zu tun.

Mein Name ist Josef Franz Mencler

Ich wurde 1939 als drittes Kind meiner Eltern Wilhelm und Maria Menzler als Josef Franz Menzler geboren. Zu Josef Mencler wurde ich erst 1962 durch die Beantragung eines Staatsbürgerschaftsnachweises. Als ich beim Abholen die Beamtin darauf aufmerksam machte, dass mein Name im neuen Dokument mit C und nicht mit Z wie in meiner Geburtsurkunde geschrieben wurde und ich auch beim Bundesheer nur als Menzler diente, antwortete sie mit einem sehr aggressiven Ton: “Entweder mit diesem Namen oder sie bekommen gar keinen!“ Nach dieser Aktion verließ sie den Raum. Ich musste mich erst an den neuen Namen und die damit einhergehende Aussprache gewöhnen, denn so mancher sprach das C als K aus.

Folgendes weiß ich zum Teil nur aus Erzählungen, möchte aber diese Fakten hinzufügen:

Meine Eltern hatten 1936 das Grundstück Membergerstraße 26 in Salzburg erworben und mit dem Bau unseres Hauses begonnen. Auf dem nebenliegenden Grundstück Membergerstraße 24, welches meiner Tante Liesi gehörte, hatten sie einen Verkaufskiosk errichtet, in dem sie auch bis zur Fertigstellung des Hauses mit meinen beiden älteren Schwestern Maria (geboren 1934) und Anna (geboren 1936) wohnten. Nach Fertigstellung des Hauses bewohnten wir den ersten Stock, im Erdgeschoß unseres Wohnhauses betrieb meine Mutter ein Lebensmittelgeschäft mit Flaschenbierausschank. In den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges wurde das Lebensmittelgeschäft geschlossen und wir nutzten den Raum mit der Flaschenbierausschank als Wohnzimmer. Damals befand sich im Erdgeschoß auch eine Küche mit einem Esstisch. Im ersten Stock war das Schlafzimmer meiner Eltern, wir Kinder schliefen in der Mansarde. Die zwei anderen größeren Räume im ersten Stock bewohnte damals Familie Neumaier, deren Wohnung von Bomben zerstört worden war und denen unsere Zimmer von der Behörde als Ersatzunterkunft zugewiesen worden waren.

Meine ersten Erinnerungen

Meine frühesten Erinnerungen beginnen im Jahr 1942, während des Zweiten Weltkrieges. Meine Großeltern Johann Paul und Maria Steiner lebten im Austragshaus meines Onkels Paul Steiner, welcher das seit über 200 Jahre im Familienbesitz befindliche Gasthaus Obernberg (“Wirtsberig”) und die dazugehörende Landwirtschaft bewirtschaftete.

Im Sommer 1942 durften wir Kinder alleine mit dem Autobus vom Residenzplatz in Salzburg nach Mattsee fahren. Von hier gingen wir zu Fuß zu unseren Großeltern nach Obernberg und zum Bauernhof meines Onkels, wo wir fast drei Wochen verbringen durften.

Ich kann mich noch gut an den Kaiserschmarren meiner Großmutter erinnern, der meinem Großvater und mir immer sehr gut schmeckte. Vom Apfelgelee meiner Großmutter bekam ich leider immer nur sehr wenig, obwohl dies eine absolute Köstlichkeit war.

Als wir nach den drei Wochen in Obernberg zurück nach Hause kamen, mussten wir Kinder unsere Tiere versorgen. Meine Aufgabe war es, die Kühe auf die Wiese zu treiben und zu hüten. Die Kühe hatten wir von meinen Großeltern in Obernberg bekommen, von wo sie meine Mutter zu Fuß nach Salzburg getrieben hatte. Damals war zwischen Membergerstraße 38 und 44 sowie von der Alpenstraße 61 bis zur Schiffmanngasse eine Wiese, welche meinen Eltern von Familie Moy zur landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt wurde. Daher errichteten meine Eltern an der Nordseite unseres Wohnhauses einen Stall für drei Kühe und einen Geräteschuppen, indem auch Hühner und zwei Schweine untergebracht waren.

Ein Jahr später, am 26. Mai 1943, starb mein Großvater. Er wurde im Gastzimmer meines Onkels aufgebahrt, wo wir ihm das letzte Mal die Hand geben mussten. Die Trauergemeinde begleitete Großvater auf dem Weg zu seiner letzten Ruhestätte zu Fuß bis nach Mattsee. Als meine Großmutter am 18. Mai 1954 starb, wurde auch sie im Gastzimmer meines Onkels aufgebahrt und in Mattsee im Familiengrab beigesetzt.

Den Tisch und den Sessel, auf dem mein Großvater seine Mahlzeiten einnahm, sowie seinen Kasten durfte ich mir 1957 mitnehmen. Auf meinem Moped-Anhänger transportierte ich die Erbstücke nach Hause. Diese sind heute noch in meinem Besitz. Ein Essbesteck, das meine Großeltern im Austragshaus benutzten, wurde mir mehrere Jahre später von meiner Tante Liesi aus Zellhof übergeben.

Am 21. März 1944 legte meine Mutter erfolgreich die Führerscheinprüfung mit einem Steyr 50 bei der Fahrschule Wagner ab. Warum meine Mutter im Alter von 46 Jahren, in einer Zeit als private Fahrzeuge bereits für den Militärdienst eingezogen worden waren und meine Eltern nie ein Auto besaßen, die Führerscheinprüfung ablegte, ist mir bis heute nicht klar.

Empfangsbestätigung für den Führerschein

Im Sommer 1944 brachte mich meine Mutter zum Petersbrunnhof, von dort sollte ich einem Fuhrwerk den Weg zu unserem Haus zeigen. Mit meinen fünf Jahren war ich sehr aufmerksam, denn ich wollte das Fuhrwerk ja nicht übersehen. Als dann ein vor dem Petersbrunnhof stehendes Fuhrwerk losfuhr, war ich überzeugt, dass mich der Kutscher übersehen hatte, und lief deshalb dem Fuhrwerk nach. Erst auf der Staatsbrücke bemerkte mich der Kutscher. Er erklärte mir, dass er nicht zu unserem Haus unterwegs sei und ich lief enttäuscht und unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Das richtige Fuhrwerk fand den Weg zu uns auch von selbst, daher fiel es nicht weiter auf, dass ich alleine heimgekommen war.

Hinten rechts Maria, links Anna, vorne Josef (1944)

In den letzten Kriegsjahren marschierten vom Alpenlager Alpenstraße, einer Außenstelle der Kaserne Glasenbach, immer wieder dort stationierte Einheiten des Militärs teilweise singend auf der Alpenstraße entlang auf. Während ich die Kühe hütete, setzte ich mich oftmals auf die warme Gehsteigkante und sah ihnen dabei zu. Eines Tages besprühten Arbeiter die helle Betonfahrbahn zur Tarnung mit Teer. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ein Radfahrer entzürnt am Straßenrand stand, weil seine Brille Teerspritzer abbekommen hatte.

Bei Fliegeralarm mussten wir, meistens in der Finsternis, in die Luftschutzstollen nach Nonntal gehen. Am Himmel kreisten Suchscheinwerfer und die wenigen Autos, die unterwegs waren, waren mit Tarnlicht unterwegs. Die Häuser mussten verdunkelt werden, und meine Eltern stellten ein auf einem Holzrahmen befestigtes schwarzes Papier zwischen die Fensterflügel. Die Stollengeher1 waren immer sehr nervös und aufgeregt, wenn die Straßenbeleuchtung auf der Alpenstraße nicht ausgeschaltet war. Als einmal Männer Stahlflaschen in die Stollen brachten und die Ventile öffneten, hatten die Menschen Angst, und einige sagten leise: „Jetzt vergasen sie uns“. Glücklicherweise war es Sauerstoff zur Sauerstoffversorgung im Stollen. Auch erinnere ich mich noch, dass unsere Mutter immer eine Kleinigkeit zum Essen für uns Kinder dabei hatte, wenn wir in den Luftschutzstollen mussten.

Im Winter 1944 besuchten wir einmal nach einem Stollengang den Weihnachtsmarkt im Künstlerhaus in der Hellbrunnerstraße. Hier sah ich ein Tretauto, das mir sehr gefiel und welches ich dann tatsächlich unter dem Christbaum fand. Leider war die Freude über mein neues Tretauto nach ein paar Tagen schon wieder vorbei, denn es brach nach kurzer Zeit zusammen.

Am Silvestertag 1944 wurde meine Schwester Agnes im Diakonissen-Krankenhaus in der Imbergstraße geboren. Als meine Eltern mit dem Kind wieder zu Hause ankamen, verbrachten wir Stunden im Gebet vereint, bis unser Vater zum Entschluss kam, Agnes (von Agnes Bernauerin abgeleitet) wäre ein würdiger Name für seine jüngste Tochter. Ab dieser Zeit verbrachten wir die meisten Fliegerangriffe in unserem Keller, denn mit einem Baby war es nicht so einfach, in die Stollen zu gehen. Neben der

Waschküche befand sich ein Vorratsraum und ein mit einer extra starken Betondecke geschützter Luftschutzraum. Vor der schulterhoch vertäfelten Wand stand ein Tisch mit Sitzgelegenheit. Ein Herd sorgte für warme Speisen und für einen warmen Raum. Als Schlafgelegenheit hatten wir ein Strohsacklager angelegt. Schon vor Agnes Geburt befand sich in diesem Keller ein Radio und ein Plan, auf welchem man die Entfernung der Luftangriffsgeschwader laut Radiomeldung ablesen konnte. Anhand dieses Planes konnten wir den Zeitpunkt festlegen, wann wir in den 30 Minuten entfernten Luftschutzstollen in Nonntal aufbrechen mussten.

Ende Jänner 1945 borgten sich unsere Eltern ein Pferdefuhrwerk aus, um Agnes, Anna und mich zu unserer Großmutter nach Obernberg bei Mattsee zu bringen. Meine Schwester Maria und Nadja, eine junge Russin, die uns als Zwangsarbeiterin zugeteilt wurde, versorgten die Tiere zu Hause. Da wir, unüblich für diese Zeit, bereits ein Telefon besaßen (unsere Nummer war 26282) und auch mein Onkel in Obernberg ein Telefon hatte, war meine Großmutter informiert, wann wir ankommen würden. Es war ein sehr kalter Wintertag und das Pferd hatte große Mühe, mit dem schweren Wagen im Schnee voranzukommen. Es war schon lange finster und wir mussten noch über ein sehr steiles und teils vereistes Stück Straße durch das Münsterholz von Mattsee nach Obernberg fahren. Das Pferd konnte den schweren Wagen kaum mehr ziehen, daher mussten wir alle, ausgenommen unserem Baby Agnes, absteigen und das Pferd durch Schieben unterstützen. Mutter führte das Pferd, und jedes Mal, wenn das Pferd ausrutschte, legten wir Holzscheiter unter die Räder, um ein Abrutschen des Wagens zu verhindern. Mein Vater war sehr verärgert darüber, das der Wagen keine Bergstütze hatte, um dieses Zurückrollen zu verhindern. Erst spät in der Nacht kamen wir mit gebrochenem Zaumzeug, ansonsten aber unversehrt, bei unserer Großmutter an. Am nächsten Tag reparierte der Schmied von Reitsam das Zaumzeug. Für mich war es sehr aufregend den Schmied beim Feuerschweißen an der Esse zu beobachten. Während meine Mutter, Anna, Agnes und ich in Obernberg blieben, fuhr mein Vater mit dem Fuhrwerk zurück nach Salzburg und brachte Ross und Wagen zurück.

Rechts unten stehend: meine Mutter Maria, links daneben mein Großvater Johann Paul Steiner und links außen sitzend meine Großmutter Maria Steiner vor dem Wirtsberig

Onkel Jakob

Meine Großmutter und der Knecht Jakob lebten damals im Austraghaus. In den letzten Kriegsmonaten waren auch wir und meine Tante Rosa mit ihren drei Kindern bei ihnen. Erst Jahre später erfuhr ich, dass Jakob der Bruder meiner Mutter war und bei meinem Onkel Paul als Knecht diente. An meinen Onkel Jakob kann ich mich deshalb noch gut erinnern, da er immer sehr viel selbst angebauten Tabak rauchte.

In dieser Zeit, aber auch in den Jahren danach, gab es für mich am Bauernhof viel Neues zu beobachten. Was mich besonders interessierte, war zum Beispiel das Göppelfahren. Dabei trabte ein Ochse in einem Karussell und trieb die Dreschmaschine mit einem Riemen an. Das Brotbacken im Holzofen, welcher neben der Scheune stand, hat mich auch sehr interessiert. Ein Teil des frisch gebackenen Schwarzbrotes wurde in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und in Stoffsäcken aufgehängt, um es vor Mäuseangriffen zu schützen. Bei Bedarf wurde es dann in Milchsuppe oder Schottsuppe gegeben.

Im Gasthaus meines Onkels konnte ich auch öfter beim Kartenspielen zuschauen, aber als ich ein paar Mal kiebitzte, war es mit der Gaudi vorbei. Ganz in der Nähe von Obernberg befanden sich die Egelseen, und aus diesen wurden im Winter Eisblöcke herausgesägt. Mit dem Ochsenfuhrwerk wurden diese Eisblöcke zum Gasthaus meines Onkels gekarrt, um sie im Eiskeller einzubunkern. Und am Bockgraben war ein aufgestautes Bächlein, das im Sommer zum Wäsche waschen und im Winter zum Eisstockschießen genutzt wurde.

Nach Ende des Krieges, im Mai oder Juni 1945, fuhren wir wieder nach Salzburg. Dieses Mal holte uns Herr Fingernagel mit seinem 170er Mercedes-Taxi, in dem eine elektrische Windschutzscheibenheizung montiert war, ab und brachte uns zurück nach Hause. Da die Busverbindung von Salzburg nach Mattsee nach Kriegsende eingestellt wurde, mussten wir, um Großmutter zu besuchen, ab diesem Zeitpunkt mit dem Zug nach Weng fahren und zu Fuß die letzten zwei Kilometer nach Obernberg gehen.

Zu Hause gab es viel Neues. Ein Pferd namens Bobalo stand im Stall, außerdem eine Kutsche und ein Leiterwagen. Gegenüber unseres Hauses, das Grundstück war zu dieser Zeit im Besitz der Familie Zettl, befand sich eine Baugrube, in welcher ein Luftschutzbunker errichtet hätte werden sollen. Ich erkundete des Öfteren verbotenerweise die Baugrube. Bei einer meiner Erkundungen verletzte ich mich am Knie, und aus Angst die Baugrube nicht mehr betreten zu dürfen, versuchte ich die Wunde zu verstecken. Erst als die Wunde zu eitern begann, bemerkten es meine Eltern. Da mein Vater zu Ärzten kein Vertrauen hatte, wurde nie ein Arzt aufgesucht oder ins Haus geholt. Jede Krankheit oder Wunde wurde anhand der Kneipp-Bücher selbst behandelt. Sogar als mein Oberschenkel schon blau wurde und es in der Hüftbeuge zu eitern begann, wurde weiterhin kein Arzt beigezogen. Ganz falsch dürfte aber die Behandlung nicht gewesen sein, denn ich gesundete wieder. Kurze Zeit später wurde die Baugrube von der städtischen Müllabfuhr zur Mülldeponie umfunktioniert, und im Jahre 1948 baute die Familie Zettl ihr Haus darauf. Da zum Bauzeitpunkt der Verrottungsprozess noch im Gange war, setzte sich das Haus im Laufe der Jahre auf der Ostseite. Erst Jahre später wurde der Müll unter den Fundamenten entfernt und durch Beton ersetzt.

Mein Entdeckergeist war durch den Vorfall in der Baugrube aber nicht gemindert. An der Nordseite unseres Hauses befand sich eine Kalkgrube. Ich war der Meinung auf dem gelöschten Kalk gehen zu können und stieg auch gleich hinein. Natürlich versank ich kläglich bis zur Brust. Eine Passantin hörte mein Schreien und gemeinsam mit meiner Mutter zogen die beiden mich aus der Grube. Danach wurde ich in der Waschküche mit ziemlich kaltem Wasser gewaschen.

Meine Mutter führte auf Anfrage auch Transporte mit unserem Pferdefuhrwerk durch. Bei einem Auftrag der Stadtgemeinde Salzburg durfte ich dabei sein. Aus einem Lagerraum über der Domgarage am Kapitelplatz wurden Schulbänke und Schreibpulte auf unseren Leiterwagen verladen, um sie zu einem Gebäude in der Gaisbergstraße, gegenüber des Borromäums, zu transportieren. Kurz vor dem Schulhof kam uns die Rote Elektrische, die elektrische Lokal- und Stadtbahn, entgegen und gab ein Warnsignal ab, damit wir nicht mehr über die Gleise fahren sollten. Das Pferd erschrak und Mutter hatte große Mühe, das Pferd im Zaum zu halten und es schlussendlich wieder zu beruhigen.

Im Sommer 1945 war es nach wie vor meine Aufgabe, Kühe zu hüten. Darum freute ich mich sehr, dass ich im Herbst in die Schule gehen durfte. Ich wurde an der Volksschule Nonntal angemeldet und besuchte diese ab Herbst 1945. Nach ein paar Wochen mussten wir zum Schularzt in die Hofstallgasse gehen. Dieser stellte fest, dass ich für einem Schulbesuch vermeintlich noch zu klein und körperlich zu schwach sei. Das Resultat war, dass ich die Schule nicht mehr besuchen durfte. Dies war für mich eine herbe Enttäuschung, denn statt zu lernen musste ich wieder die Kühe hüten.

Ab dem Frühjahr 1946 brachte ich die Milch, die wir von unseren drei Kühen melkten und an den Milchhof abliefern mussten, zur Milchsammelstelle beim Petersbrunnhof. Meine Mutter stellte die Milchkanne in unseren Kinderwagen und ich machte mich auf den Weg. Dieser führte entlang der Alpenstraße zur Klostermauer St. Josef, weiter auf dem Feldweg (heute Akademiestraße) vorbei an einer Gärtnerei und den nebenan zwischengelagerten Bombenblindgängern aus dem Krieg. Bei der Milchsammelstelle, die sich neben einer Straßenbahnhaltestelle befand, hatte ich immer wieder das Glück, dass mir jemand die Milchkannen auf die Rampe stellte.

Im September 1946 fing ich endlich in der ersten Klasse Volksschule an, und unsere Lehrerin Frau Kühne begrüßte alle Kinder namentlich. Als sie meinen Namen aufrief, sagte sie laut und deutlich: „Der Menzler war ja schon voriges Jahr in der ersten Klasse” und somit war ich der Sitzenbleiber.

Im Herbst und Frühling ging ich zu Fuß in die Volksschule, im Winter durfte ich mit dem Bus fahren, allerdings wurde die Linienführung immer wieder verändert. Anfangs wendete der Autobus an der Kreuzung Alpenstraße/ Josefiaustraße, wo sich auch ein Zeitungskiosk befand. Danach führte die Linie durch die Lederwaschgasse zum Franz-Hinterholzer-Kai und über die Faistauergasse zur Alpenstraße.

Die letzte Linienführung ging entlang Josefiaustraße–Fischbachstraße– Hinterholzerkai–Faistauergasse und an den Offizierhäusern vorbei. Hier wohnten US-Soldaten, bei denen die US-Flagge täglich in einer Zeremonie auf einem Mast aufgezogen wurde. Später, als die Alpenstraße entlang des Alpenlagers wieder für den Zivilverkehr freigegeben wurde, führte die Linie bis zum Kreuzhofweg.

Da ich fast immer barfuß zur Schule ging und das meiner Lehrerin missfiel, wurde ich immer wieder wegen des Barfußgehens gerügt, sodass mir deshalb die Schule gar keine Freude mehr machte. Meiner Meinung nach war meine Lehrerin sogar froh, wenn ich zu Hause arbeiten musste und die Schule nicht besuchen konnte. Auch die Lebertran-Kugeln, die mir meine Lehrerin immer verabreichte, steigerten meine Begeisterung für die Schule nicht. In den Sommerferien stand dann landwirtschaftliche Arbeit am Stundenplan, egal ob zu Hause oder bei meiner Großmutter in Obernberg.

Eines Tages, in den Sommerferien 1946, marschierte in Obernberg ein dunkelhäutiger US-Soldat, wie ich ihn nur aus Kinderbüchern kannte, auf mich zu. Ich war sehr erschrocken und blieb bei der Kegelbahn neben dem Gasthaus stehen. Der Soldat lächelte freundlich und gab mir ein kleines Päckchen Kaugummi, bevor er weiterging. Ich lief ins Haus und zeigte meine Errungenschaft meiner Schwester. Maria nahm mir das Päckchen, von dem ich keine Ahnung hatte, was es war, sofort ab und meinte, dass dies nichts für kleine Kinder sei, da diese daran ersticken könnten.

Jahre später, in der ersten Stunde der zweiten Hauptschulklasse stellte sich meine Volksschullehrerin Frau Kühne als unsere neue Englischlehrerin vor. Da sie sehr viele Schüler von der Volksschule kannte, begrüßte sie jeden persönlich, nur mich hatte sie übersehen.

Schulausflug in die Faistenau. Ich bin der fünfte von rechts.

1 Stollengeher= Personen, welche bei Fliegeralarm in die Luftschutzstollen gingen.

Ich war ein Schweizerkind

Bei der jährlichen Schuluntersuchung 1948 stellte der Schularzt fest, dass ich zu klein und zu schmächtig war. Es wurde daher angeordnet, dass ich mit der Kinderhilfe zur Erholung in die Schweiz fahren musste. Ich freute mich darüber sehr und konnte den Tag der Abreise gar nicht erwarten.

Als endlich der Tag der Abreise kam, brachte mich meine Mutter mit dem Fuhrwerk zum Sammelpunkt in der Plainschule. Mit dem Zug wurden wir Schweizerkinder bis zur Schweizer Grenze gebracht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mir auf der Fahrt sehr schlecht geworden war und ich mich mehrmals übergeben musste.

Auf Schweizer Boden wurden wir als Erstes geduscht, gewogen und entlaust, ganz egal ob man Läuse hatte oder nicht. Danach ging es mit dem Zug weiter nach Wetzikon, wo ich von meinen Gasteltern am Bahnhof abgeholt wurde. Meine Freude war riesengroß, als ich erfuhr, dass sie eine Autowerkstätte hatten. Meine Freude währte allerdings nicht lange, denn ich musste bei meinen Gasteltern den Enten- und Hühnerstall reinigen. Das einzige, was ich in der Werkstätte tun durfte, war, diese mit einem Besen sauber zu kehren und die Toilette zu putzen. Wenn die Sauberkeit der Kundentoilette nicht den Vorstellungen meiner Gasteltern entsprach, wurde mir angedroht, meine Mahlzeit auf der Toilette einnehmen zu müssen.

Eines Tages nahm mein Gastvater eine Henne aus dem Stall und schlug ihr mit der Hacke den Kopf ab. Danach ließ er den Körper blutspritzend davonfliegen, was ihm sichtlich Freude bereitete. Ich aber war so schockiert davon, dass ich von da an Bettnässer war und Alpträume hatte. Immer wieder fanden meine Gasteltern etwas an mir auszusetzen, sogar wenn Kunden anwesend waren, hielten sie mir eine Standpauke. Als ich mir von ein paar Rappen, die mir Kunden gegeben hatten, ein paar Zuckerl kaufte, ging das Gezeter wieder los.

Meine Frau Margaretha fand viele Jahre später unter den alten Briefen meines Vaters einen Brief von meinen Gasteltern, in dem diese sich bei meinen Eltern beschwerten, dass ich so faul und ein Bettnässer sei. Irgendwie hatten meine Gasteltern das System der Kinderhilfe nicht verstanden, denn ich sollte ja auf Erholung in die Schweiz, mit dem Ziel, an Gewicht zuzulegen.

Aber es gab auch einen schönen Tag, an welchem wir einen Ausflug zum Vierwaldstättersee und auf den Klausenpass unternahmen. Da ich hinter der Fahrersitzbank stehen durfte, konnte ich gut auf die Fahrbahn sehen, deshalb wurde mir beim Fahren nicht mehr schlecht und ich musste mich nicht übergeben.

Am letzten Tag des dreimonatigen Aufenthalts gab es wieder Ärger. Wie am Tag der Ankunft gingen wir auch an diesem Tag zum Bäcker, und ich wurde wieder abgewogen. Ziel des Aufenthaltes war es eigentlich, dass ich an Gewicht zunehmen sollte, um kräftig genug für den weiteren Schulbesuch zu sein. Als ich in der Schweiz ankam, wog ich 15 Kilogramm und am Tag der Abreise wog ich gerade einmal 15,5 Kilogramm. Ich hatte das Gefühl, dass ich schuld sei, weil ich nicht zugenommen hatte.

Daher war ich wieder froh, nach Hause zu fahren und in die Schule gehen zu dürfen. Meine Eltern freuten sich, als ich wieder gesund nach Hause kam und ich durfte noch ein paar Tage bis zum Schulbeginn bei meiner Großmutter in Obernberg verbringen.

Die Fahrt nach Obernberg ging vom Residenzplatz über Kasern-Obertrum-Seeham nach Mattsee. Der Autobus war derart voll, dass ein Teil der Fahrgäste beim Grünen Baum die Steigung zu Fuß zurücklegen musste, da der Autobus ansonsten den Anstieg bis zum Bahnübergang nicht geschafft hätte. In Obertrum kontrollierte der Fahrer die Räder mit einem Hammer, ob noch genügend Luft darin war. In Mattsee angekommen lobte mich der Fahrer, weil ich dieses Mal nicht erbrechen musste. Da wurde mir bewusst, dass ich keine Probleme mit dem Busfahren hatte, wenn ich stand und immer auf die Fahrbahn sehen konnte. Ab diesem Tag stand ich nun immer hinter der Schwinge, mit welcher der Fahrer die Tür öffnete.

Zu Fuß in Obernberg angekommen gab es bei der Großmutter, wie zu Großvaters Zeiten, Kaiserschmarren mit Apfelgelee. Meine Cousinen und deren Freundinnen hatten so viele Fragen an mich, dass ich vor lauter Erzählungen nicht fertig wurde. Sie fragten mich, wie man in der Schweiz lebte, sprach, was es zum Essen gäbe und ob man am Sonntag auch zur Kirche gehen musste. Ich erzählte ihnen, dass mich meine Gasteltern immer zum Kirchgang anhielten, obwohl sie selbst nicht in die Kirche gingen. Ich erzählte ihnen all die schöne Sachen, aber nicht, dass ich die meiste Zeit putzen musste.

Dieser Brief wurde mir von meinen Gasteltern diktiert.

Diesen Brief schrieben meine Gasteltern an meine Eltern.

Erzählungen von meinem Zuhause bis 1954

1948 kauften meine Eltern eine Wehrmachtsbaracke, welche auf dem heutigen ÖFAG-Areal in der Innsbrucker Bundesstraße stand. Wir zerlegten die Baracke und sammelten alle Nägel ein, denn mein Vater klopfte diese in stundenlanger Arbeit auf einem Stück Schiene aus, um diese Nägel später wiederverwenden zu können. Mit den zerlegten Barackenteilen begann mein Vater den Stall, den Geräteschuppen und den Raum für die Futtervorräte zu erweitern. Für einen Teil des Daches schnitten wir größere Keksdosen, die uns US-Militärangehörige brachten, auseinander und deckten damit steilere Dachflächen ein.

Vom Wald am Tannberg bei Schleedorf, der meiner Tante Liesi gehörte, durften meine Eltern mit einer Zugsäge ein paar Bäume fällen. Ein Ochse zog diese Baumstämme dann zur Straße. Von dort brachten wir die Baumstämme mit einem 380er-Steyr LKW der Obst- und Gemüsegroßhandlung Wenk, für die mein Vater die Buchhaltung erstellte, zum Sägewerk Frühsdorfer nach Glasenbach. Da im Fahrerhaus für mich kein Platz mehr frei war, saß ich bei der Hinfahrt auf der leeren Ladefläche des LKWs und bei der Rückfahrt auf den Baumstämmen, die sich auf der Ladefläche befanden. Das Sägewerk Frühsdorfer schnitt die Baumstämme dann zu Kantholz und Brettern. Während des Abladens der Baumstämme konnte ich beobachten, wie ein Flugzeug der US-Armee auf der noch unverbauten Wiese entlang der Aignerstraße landete und gleich darauf wieder startete, was für mich eine willkommene Abwechslung war.

Mit dem neu vorhandenen Baumaterial begann mein Vater, das Haus und das landwirtschaftliche Gebäude zu erweitern. Für Betonarbeiten holte ich 50 kg schwere Zementsäcke mit einem kleinen Handwagen und später mit dem Fahrrad von der Firma Motzko ab. Vater und ich häuften Schotter zu einen Haufen und gaben Zement dazu. Nach zweimaligem Umschaufeln wurde Wasser beigegeben. Es wurde so lange umgeschaufelt, bis ein fertiger Beton entstand, den wir in die Schalung gossen. Auch die Hohlraumziegeln der Firma Rehrl und Schmall und den ungebrannten Kalk der Firma Glück in Fürstenbrunn brachte ich mit dem Fahrrad nach Hause. Mein Vater übertrug mir trotz meines jungen Alters sehr viele Arbeiten am Haus. Deshalb musste ich oft arbeiten anstatt in die Schule zu gehen. Ich löschte den gebrannten Kalk mit Wasser vermengte diesen nach dem Erstarren mit Sand und mauerte mit dem entstandenen Mörtel die Wände auf. Ich setzte, die von mir angefertigten, Fenster ein und verputzte sie.

Trotz mehrmaliger Aufforderung der Behörde, diese nicht genehmigte Bautätigkeit einzustellen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen, setzte mein Vater die Bautätigkeit fort. Vom Magistrat folgte ein Bescheid nach dem anderen, die mein Vater mit Einsprüchen bombardierte, welche vor allem mehr christliche Glaubens- als Sachinhalte beinhalteten. Da alle Demontierungsbescheide ignoriert wurden, führte die Bauabteilung des Magistrats die Zwangsvollstreckung durch. Die noch verwendbaren Baumaterialien wurden vom Magistrat mitgenommen und meine Eltern mussten für die gesamten Kosten aufkommen.

Während der dritten Hauptschulklasse arbeitete ich für unsere kleine Landwirtschaft, das Lebensmittelgeschäft und am ständigen Umbau unseres Hauses. Als Vater den Dachboden mit Glaswolle isolierte, musste ich wieder einmal „krankheitshalber“ zu Hause bleiben und die Glaswolle in die Hohlkörper stopfen. In den darauffolgenden Nächten und Tagen hustete ich immer wieder Blut. Auch Jahre später, als ich wieder mit Glaswolle arbeiten musste, erging es mir genauso.

Zwei Jahre später errichteten mein Vater und ich einen Stiegenaufgang von der Naumanngasse zum Geschäft und zur Flaschenbier-Ausschank meiner Mutter im Parterre. Am 24. Dezember 1954 war der Beton erhärtet und mein Vater sagte zu mir, dass ich den Türstock einmauern sollte. Um den frischen Mörtel vor Frost zu schützen, befestigte ich mit Nägeln eine Decke an der Außenseite des Türstockes. Jahre später 1972, als die Firma Ragginger den Umbau für das Gastlokal vornahm, wurde diese Stiege entfernt, eine Kellerdecke eingebaut und eine Außenwand aufgemauert. In dieser Nische stand später der Stammtisch meines Lokals.

Wir Kinder wohnten zwar damals in der Mansarde, aber von meinem 11. bis 16. Lebensjahr stand mein Bett unter dem Vordach am Balkon, und ich schlief Sommer wie Winter im Freien. Wenn es stürmisch schneite, fiel mir der Schnee, wenn ich unter der Tuchent hervor kroch, mitten ins Gesicht. Auch hatten wir in dieser Zeit kein warmes Wasser, sodass die Morgentoilette einer Katzenwäsche glich.

Unser Haus mit den unerlaubten Zubauten

Für unser Vieh mähten wir bis zwei Jahre nach Kriegsende eine Wiese an der Alpenstraße, welche uns aber ab 1947 nicht mehr zur Verfügung stand. Aus diesem Grund pachteten meine Eltern eine aufgelassene Schottergrube von der Familie Moy, welche meine Eltern mit dem noch vorhandenen Erdabraum wieder landwirtschaftlich nutzbar machten. Wir Kinder mussten die bei der Bearbeitung des Bodens die an die Oberfläche kommenden Steine aufsammeln und auf nicht nutzbaren Stellen ablegen. Zum Vergleich: Zeitgleich errichtete Familie Hofbauer auf der Nachbarparzelle in der Au eine Kükenaufzucht, bei deren Errichtung eine Schubraupe und keine Kinderhände nötig waren.

Als das Gelände in der Au fertig war, trieb ich unsere Kühe entlang der Membergerstraße zur Salzach und dann 100 Meter flußaufwärts in den Auwald. Die Kühe wollten immer wieder zur Böschung laufen, und ich hatte große Mühe, sie davon abzuhalten, damit sie nicht in die Hochwasser führende Salzach stürzten.

Beim Hochwasser im August 1959, bei dem auch die Autobahnbrücke und die alte Hellbrunnerbrücke einstürzten, stand das Haus der Familie Hofbauer komplett unter Wasser, woraufhin diese den Betrieb einstellten. Der Auteich, in dem sich davor Frösche tummelten und der im Winter zum Eislaufen verwendet wurde, verlandete später.

Da das Gras nicht immer für das Vieh reichte, hatten wir die Erlaubnis, gegen Entgelt in verschiedenen Gärten der Josefiau und in Aigen zu mähen. Das Gras verfütterten wir unseren Kühen. Um nach Aigen zu kommen, benutzten wir die Salzach-Fähre Josefiau-Aigen. Der Heutransport erfolgte aber mit dem Fahrrad über die Nonntaler Brücke und nicht per Fähre.

Vom Hotel Münchner Hof in der Dreifaltigkeitsgasse holte meine Mutter immer wieder Küchenabfälle mit dem Pferdefuhrwerk ab, um sie unseren Tieren zu verfüttern. Um sich zu überzeugen, dass die Lieferantenzufahrt in der Lederergasse frei war und um den Obus, der übers Platzl zur Dreifaltigkeitsgasse fuhr, nicht zu behindern, stellte sie das Fuhrwerk immer vor dem Cafe Lohr in der Linzergasse ab. Ich musste beim Fuhrwerk bleiben, denn falls es Probleme gab, sollte ich meine Mutter holen. Eines Tages kam ein Polizist vorbei und belehrte mich, dass wir dort mit dem Fuhrwerk nichts zu suchen hätten. Als meine Mutter nach wenigen Minuten zurückkam und dem Polizisten die Ursache des Anhaltens erklärte, drohte er uns im Wiederholungsfall mit einer Anzeige. Später verkauften meine Eltern das Pferd und für kurze Zeit zog eine Kuh den Wagen. Danach kauften meine Eltern für mein Fahrrad einen gebrauchten Fahrradanhänger, und ich musste immer öfter das Heu und vieles anderes nach der Schule nach Hause bringen.

Später stand auch die Grünfäche in der Au nicht mehr zur Verfügung und deshalb pachteten meine Eltern die Salzach-Halbinsel flussaufwärts der Gersbach-Mündung entlang des Kaiser-Franz-Josefs-Parks (heutiger Volksgarten) sowie eine Wiese in Hellbrunn von Firma Günther (Kasererhof). Seitdem mussten wir das Heu zum Ignaz-Rieder-Kai hinauftragen, und ich brachte es mit dem Fahrrad nach Hause. Bei einem dieser Transporte hielt mich die Polizei an und beanstandete meinen wandelnden Heuhaufen. Noch dazu waren sie der Meinung, dass ich noch gar nicht Radfahren dürfte. Zu allem Pech hatte ich meine Radfahrberechtigung nicht bei mir, deshalb musste ich schieben.

Nach kurzer Zeit fiel mir aber ein, dass an diesem Tag der 4. Juni war und ich an diesem Tag 12 Jahre alt wurde. Da man mit 12 Jahren ohne Fahrradberechtigung fahren durfte, stieg ich aufs Rad und fuhr weiter. Dies wurde jedoch von den Polizisten beobachtet und hielten mich erneut an. Als ich ihnen erklärte, dass ich an diesem Tag 12 Jahre alt geworden sei, glaubten sie mir kein Wort und begleiteten mich nach Hause. Erst als meine Mutter ihnen meine Geburtsurkunde zeigte, mussten sie es glauben, jedoch belehrten sie mich, dass es verboten sei, mit einem so großen Heuhaufen unterwegs zu sein. Dieses Ereignis hielt mich aber nicht davon ab, weiterhin solche Transporte durchzuführen. Zu einem späteren Zeitpunkt transportierte ich einige 12 Meter lange Eisenstangen, die mein Vater für Betondecken benötigte, mit dem Fahrrad nach Hause. Ich bog sie in der Mitte zusammen, hängte sie bei der Sattelstütze ein und schleifte die nunmehr sechs Meter langen Eisenstangen nach Hause.

1949 eröffnete meine Mutter ihr Lebensmittelgeschäft wieder, das während der letzten Kriegsjahre geschlossen war. Meine Mutter und meine Schwester Maria standen als Verkäuferinnen im Geschäft. Überdies musste sich Mutter auch um die Landwirtschaft kümmern. Dies bedeutete mähen, Heu und Gras mit dem Pferd heimbringen, Kühe melken und die Stallarbeit verrichten. Vater erstellte die Buchhaltung für mehrere Betriebe in Salzburg. Zu dieser Zeit vermieteten viele Hausbesitzer in der Josefiau Zimmer an junge Frauen, die vorwiegend aus der russischen Besatzungszone (aus Wien und aus Niederösterreich) kamen und hofften, in Salzburg einen Partner zu finden, der sie mit in die USA nehmen würde. So kam die Josefiau zu dem Beinamen „Little America“. Die Frauen erzählten mir oft Erlebnisse, die ich damals nicht verstehen konnte, aber die meine Tante Vicky, die in Wien in der russichen Besatzungszone lebte, viele Jahre später genauso schilderte. Da wir ein Telefon im Geschäft hatten, wurde es auch immer wieder von den jungen Frauen gegen Entgelt benutzt. Oft musste ich diese Frauen auch zum Telefon holen, wenn ihr US-Freund anrief. Bei Anrufen direkt aus Amerika brach nicht selten die Hoffnung zusammen, wenn ihnen der Anrufer erklärte, dass er wieder bei seiner Familie in Amerika wäre. Für Frauen, die ein Kind von den Soldaten hatten oder eines unterwegs war, war das oft eine Tragödie. Manche saßen dann in Mutters Geschäft und weinten. Meine Mutter versuchte, sie zu trösten und gab ihnen Ratschläge, wie es weitergehen könnte. Ungefähr 1953 beantragte mein Vater dann für die ganze Familie eine Einreise- und Aufenthaltsbewilligung für die USA, welche aber nicht bewilligt wurde.

Zu dieser Zeit wohnte Familie Payerl für einige Jahre in unserer Mansarde. Als Herr Payerl einmal von der Arbeit nach Hause kam und seine Frau mit den zwei Kindern noch unterwegs war, bereitete ihm meine Mutter einen Kaiserschmarren zu. Beim Anrichten des Kaiserschmarren sagte meine Mutter zu mir, dass sie ein Ei mehr dazugegeben hatte. Als Herr Payerl den Kaiserschmarren gegessen hatte, meinte er, dass dieser sehr gut geschmeckt habe. Ich entgegnete, dass meine Mutter auch ein Ei mehr dazu gegeben habe. Meiner Mutter kam nach dieser Bemerkung das einzige Mal, an das ich mich erinnern kann, die Hand aus und sagte: “Wie kannst du das nur sagen!” Ein Ei kostete im Jahr 1949 einen Schilling, und der Stundenlohn eines Arbeiters waren drei bis fünf Schillinge. Jahrzehnte später traf ich Herrn Payerl wieder und wir redeten über diese Zeit. Nach dem Gespräch wurde mir erst bewusst, wie gefährlich diese Bemerkung damals war.

Als Familie Payerl aus unserem Haus ausgezogen waren, nahmen meine Eltern Martha, ein behindertes Mädchen, das nur auf den Händen gehen konnte, auf. Deshalb wurde im Stiegenhaus anstelle eines Handlaufes ein Seil gespannt, an dem sie sich mit ihren Füßen festhalten konnte.

Außer dem Geschäft meiner Mutter gab es zu dieser Zeit fünf weitere Lebensmittelgeschäfte in der Josefiau (Serenig, Oithner, Schalwich, Adam, und Müller). Um bestehen zu können, boten meine Eltern auch Zeitungen an, die ich vor der Schule bei der Firma Englert in der Priesterhausgasse holte. Auch bei klirrender Kälte holte ich die Zeitungen mit dem Fahrrad ab. Alle wunderten sich, als ich im Winter 1953 bei zirka minus 30 Grad noch mit dem Rad fuhr. Es war damals so kalt, dass ich die Wasserleitung zuhause mit der Lötlampe auftauen musste. Nachbarn baten mich daraufhin die eingefrorenen Wasser-leitungen auch bei ihnen in den Kellern aufzutauen. Auch im Jänner 1960 war es bitterkalt, wieder einmal war die Wasserleitung in unserem Stall eingefroren. Als ich versuchte die Wasserleitung mit der Lötlampe aufzutauen, entzündete sich das Heu über den Stall durch ein Bohrloch. Glücklicherweise war die Feuerwehr aber schnell vor Ort und konnte einen größereren Schaden verhindern.