19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der internationale Bestseller – eine wahre Geschichte von Treue und Verrat Astrid Holleeder ist die Schwester des berüchtigten Gangsterbosses Willem Holleeder, der seit über 30 Jahren die Amsterdamer Unterwelt beherrscht und seine Familie tyrannisiert. Von klein auf war sie Willems Vertraute wider Willen. Jetzt bricht sie in diesem Buch ihr Schweigen, um ihren brutalen Bruder lebenslang hinter Gitter zu bringen, damit das sinnlose Morden ein Ende findet. »Judas« ist die mitreißende Geschichte einer starken Frau, die sich aus den Fängen des Verbrechens und ihres psychopathischen Bruders befreit. Astrid Holleeder ist 17 Jahre alt, als ihr Bruder Willem Holleeder gemeinsam mit seinem Freund und späteren Schwager Cor van Hout den Biermagnaten Alfred Heineken entführt und 35 Millionen Gulden erpresst. Hineingeboren in eine Familie, in der häusliche Gewalt zur Tagesordnung gehört, ist Astrid die Erste, die ein Gymnasium besucht und sich aus kleinbürgerlicher Enge und krimineller Umgebung zu befreien versucht. Sie wird Anwältin für Strafrecht. Doch sie kommt nicht los von ihrer Familie. Ihre Schwester Sonja ist verheiratet mit Cor van Hout, Willems Komplizen. Gemeinsam dominieren die beiden schwerreichen Kriminellen seit den 1990er-Jahren die Amsterdamer Unterwelt. Als sie sich überwerfen und Cor van Hout 2003 auf offener Straße ermordet wird, weiß Astrid Holleeder, dass ihr eigener Bruder dahintersteckt. Wie hinter vielen weiteren Auftragsmorden an ehemaligen Gefährten. Schweren Herzens entschließt sie sich, sich mit ihren Zeugenaussagen vor Gericht und mit ihrem packend geschriebenen Buch gegen ihren Bruder zu wenden. Sie weiß, dass sie sich damit selbst auf die Todesliste setzt. Und doch hat sie nur ein Ziel: Sie will ihren brutalen, psychopathischen Bruder lebenslang hinter Gitter bringen, auf dass das Morden ende. »Die Familiengeschichte des bekanntesten Kriminellen der Niederlande, fast literarisch erzählt, ist erdrückend finster und schauerlich. Und doch ist es eine sehr bewegende Lektüre voller Humor.« De Telegraaf »Ein faszinierendes und bewegendes Drama« de Volkskrant

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 527

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

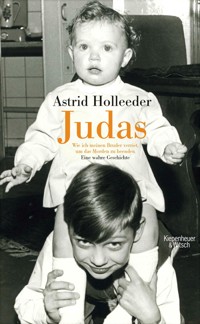

Astrid Holleeder

Judas

Wie ich meinen Bruder verriet, um das Morden zu beenden

Eine wahre Geschichte

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Astrid Holleeder

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Astrid Holleeder

Astrid Holleeder, 1966 geboren, wuchs mit ihren drei Geschwistern unter der Tyrannei ihres alkoholsüchtigen, gewalttätigen Vaters auf, der in der Brauerei Heineken arbeitete. Sie studierte Jura, wurde Anwältin für Strafrecht, und lebte in zwei Welten: der bürgerlichen Welt, die ihr Beruf ihr bot, und im Banne ihres schwerkriminellen Bruders, der sie täglich in Amsterdam aufsuchte. Seit bekannt wurde, dass Astrid Holleeder im für 2018 angesetzten Prozess gegen ihren Bruder aussagen wird, lebt sie in einem Geheimversteck, da Willem Holleeder aus dem Gefängnis heraus den Auftrag gegeben hat, sie und ihre Schwester Sonja töten zu lassen.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Astrid Holleeder ist 17 Jahre alt, als ihr Bruder Willem Holleeder 1983, gemeinsam mit seinem Freund und späteren Schwager Cor van Hout, den Biermagnaten Alfred Heineken entführt und 35 Millionen Gulden erpresst. Hineingeboren in eine Familie, in der häusliche Gewalt zur Tagesordnung gehört, ist Astrid das einzige der vier Geschwister, das ein Gymnasium besucht und sich durch Bildung aus kleinbürgerlicher Enge und krimineller Umgebung zu befreien versucht. Sie wird Anwältin für Strafrecht. Doch sie kommt nicht los von ihrer Familie. Ihre Schwester Sonja ist verheiratet mit Cor van Hout, Willems Komplizen. Gemeinsam dominieren die beiden schwerreichen Kriminellen seit den 1990er Jahren die Amsterdamer Unterwelt. Als sie sich überwerfen und Cor van Hout 2003 auf offener Straße ermordet wird, weiß Astrid Holleeder, dass ihr eigener Bruder dahinter steckt. Wie hinter vielen weiteren Auftragsmorden an ehemaligen Gefährten. Schweren Herzens entschließt sich Astrid Holleeder, sich mit ihren Zeugenaussagen vor Gericht und mit ihrem packend geschriebenen Buch gegen ihren Bruder zu wenden. Sie weiß, dass sie sich damit selbst auf die Todesliste setzt. Und doch hat sie nur ein Ziel: Sie will ihren brutalen, psychopatischen Bruder lebenslang hinter Gitter bringen, auf dass das Morden ende.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Dank

Prolog Der erste Anschlag auf Cor

Teil I Familienangelegenheiten

Mama

Cor & Sonja

Die Heineken-Entführung

In meinem Herzen

Jaap Witzenhausen

Teil II Der Schlag im Dunkeln

Die Entlassung

Wim im Fernsehen

Die Methode: Fesseln der Angst

Die Erpressung von Sonja

Peter

Sterben I

Das Treffen

Anwältin

Francis & Wim

Maulwürfe

Weitere Treffen mit Betty Wind

Richie

Die vertraulichen Einlassungen

Morddrohungen gegen Peter

Die Filmrechte

Wims Festnahme

Teil III Der Fluch der Heineken-Millionen

Amstelveen / Bos en Lommer

Leben nach dem Anschlag

Der zweite Anschlag auf Cor

Der dritte Anschlag auf Cor

Nach Cors Tod

Sonjas Kummer

Teil IV Tagebuch einer Zeugin

Der Auftrag wurde erteilt

Die Kuhle

Der Gegenangriff

Vernichtung der vertraulichen Einlassungen

Ich ermorde ihn

Sandra & die Frauen

Wim will bei Mama einziehen

Thomas

Fred Ros

Sandras erstes Gespräch mit dem CIE

Testament

Der Anschlag in Amstelveen

Festnahme Wims aufgrund von Aussagen Fred Ros’

Teil V Frauen bringen Holleeder zu Fall

Robert ter Haak

Mamas Segen

Die Verwendung der vertraulichen Einlassungen

Frauen bringen Holleeder zu Fall

Die Folgen unserer Zeugenaussagen

Autowaschanlage

Selbstmord

Wim wird für den Mord an Cor angeklagt

Schießtraining

Gerard macht keine Zeugenaussage

Sterben II

Abschied von meiner Arbeit

Wim hört uns als Zeuginnen

Hochsicherheitsgefängnis

Wim will uns ermorden

Fort Knox

Der Konflikt

Zerschlagen

Wim wird in seiner Zelle verhaftet

No Limit Soldiers

Der Vorfall mit dem Motorroller

Wir feiern Cors Geburtstag

EPILOG Da geht Herr Heineken

Nachwort

Bildtteil

Dieses Buch ist meiner Mutter gewidmet.

Ich habe es für meine Tochter und die Kinder und Enkelkinder geschrieben.

Besonderer Dank gilt dem Kriminaljournalisten Peter R. de Vries. Er ist der Erste, den wir – meine Schwester und ich, aber auch der Rest der Familie – jemals ins Vertrauen gezogen haben und dem wir unsere ganze Geschichte erzählt haben. Niemals hat er dieses Vertrauen enttäuscht. Seit Cors Tod war er immer für uns da, und während des gesamten Weges zu unseren Zeugenaussagen und ihrer Veröffentlichung hat er uns unterstützt. Peter, danke für deine Freundschaft, deine Zuverlässigkeit, deine Aufrichtigkeit, deine Unterstützung und deinen Mut, auch im Namen meiner Mutter und aller Kinder.

PrologDer erste Anschlag auf Cor

(1996)

Am 27. März 1996 hatten Sonja und Cor ihren Sohn Richie gemeinsam vom Kindergarten abgeholt. Cor parkte sein Auto vor ihrem Haus in der Deurloostraat in Amsterdam und sie blieben noch eine Weile sitzen, während sie über Richie lachen mussten, der hinten, zwischen den beiden Vordersitzen, sein Lieblingslied »Funiculi Funicula« von Andrea Bocelli zum Besten gab.

Meine Mutter stand vor dem Küchenfenster und beobachtete, wie ein Mann im dunklen Mantel auf das Auto zusteuerte. Sonja sah, wie sich im Hintergrund jemand näherte und schaute Cor an. Sie glaubte zunächst, der Mann wolle sich vielleicht nach dem Weg erkundigen, aber seine Zielstrebigkeit war ihr nicht geheuer.

Er ging zu Cors Fenster.

Sonja schaute ihm direkt ins Gesicht, das sich für immer in ihr Gedächtnis brennen sollte. Gegerbte Haut, viele Falten.

»Cor, was will der?!«, rief sie noch.

Cor schaute nach links.

Der Mann richtete eine Waffe auf ihn, und ehe Cor antworten konnte, eröffnete er das Feuer. Instinktiv warf sich Cor über Sonja, um sie zu beschützen.

Sonja fing an zu schreien. Richie saß hinten im Auto. War er getroffen worden? Sie öffnete die Beifahrertür und ließ sich auf die Straße rollen. Sie kroch auf Knien zur hinteren Tür, öffnete sie und zog Richie aus dem Auto. Mit dem Kind in den Armen rannte sie ins Haus. Die Tür stand schon offen, meine Mutter war rausgekommen, um ihr zu helfen.

Cor war mehrfach getroffen worden. Er stieg aus und wollte den Schützen verfolgen, aber seine Verletzungen hatten ihn dermaßen desorientiert, dass er in die falsche Richtung lief. Nach ein paar hundert Metern stieß er auf Nachbarn, die ihn zu seinem Haus zurückbrachten.

Dort setzte er sich verwirrt auf die Treppen, bis der Krankenwagen kam.

Ich saß in meinem Büro in der Willem Pijperstraat, als mein Handy klingelte. Es war meine Mutter. Sie schrie, dass jemand auf Cor, Sonja und Richie geschossen hatte.

»Nein!«, rief ich. »Leben sie noch?«

»Ja, sie leben, aber Cor wurde getroffen. Komm schnell!«

»Ist es schlimm, Mama?«

»Ich weiß es nicht, Cor wurde mit dem Krankenwagen abgeholt.«

Völlig in Panik fuhr ich zum Haus meiner Mutter. Sonja wartete schon auf mich. Sie fiel mir um den Hals und sagte weinend: »Tris, der hat auf uns geschossen. Cor wurde überall getroffen.«

»Wo?«, fragte ich. »Wo wurde er getroffen?«

»Am Arm, an der Schulter und am Rücken, und eine Kugel hat ihm den Kiefer zerschlagen. Aber er überlebt es, er wird gerade operiert.«

»Und Richie? Ist mit Richie alles in Ordnung?«, fragte ich.

»Ja, er ist oben. Er hat nichts abbekommen. Zum Glück versteht er nicht, was passiert ist. Wir müssen so tun, als sei alles normal.«

»Mach ich. Und wie geht’s dir?«

»Alles in Ordnung. Ich hab nur Beklemmungen und der Rücken tut mir weh. Ich glaube, ich hyperventiliere.«

Wir gingen nach oben, dort saß Richie neben meiner Mutter auf dem Fußboden und spielte.

»Hallo, Schätzchen«, sagte ich zu ihm. »Spielst du schön?«

Er schaute auf und rief sofort, als er mich sah: »Trissi, Trissi, Feuer, Feuer!«

Ich umarmte ihn und tastete seinen kleinen Körper ab, um festzustellen, ob er wirklich nicht getroffen worden war.

Sonja fragte: »Könntest du Francis von der Schule abholen? Jemand muss ihr erzählen, was vorgefallen ist. Und ich will sie schnell bei mir haben. Wer weiß, was noch alles passiert.«

»Natürlich, ich fahre sofort los.«

Ich machte mich auf den Weg zu Francis’ Schule und erzählte dem Hausmeister, ich sei ihre Tante und würde sie abholen, da ihr Vater einen Unfall hatte und im Krankenhaus lag.

Francis hatte mich schon vom Klassenzimmer aus gesehen und einen Schrecken bekommen. Der Hausmeister hatte den Lehrer verständigt und Francis kam raus.

»Komm, Schatz«, sagte ich. Wir gingen durch den Gang. »Ich muss dir was erzählen. Man hat auf deinen Papa geschossen und Mama und Richie saßen auch im Auto.«

Sie blieb stehen und klammerte sich an mich, ihr Gesicht wurde ganz blass. »Ist er tot, Tris?«

»Nein«, sagte ich, »aber er ist verletzt und liegt jetzt im Krankenhaus. Mama und Richie fehlt nichts. Komm, wir gehen nach Hause.«

Wir waren kaum dort eingetroffen, als Sonja einen Anruf vom Krankenhaus bekam. Die Operation war beendet.

»Kommst du mit zu Cor? Ich will nicht fahren, ich bin noch ganz durcheinander«, sagte Sonja.

»Einverstanden«, sagte ich. »Ich fahre. Ich will Cor auch sehen.«

Wir gingen zum Auto, aber auf halber Strecke fing Sonja an zu zittern. Ich stieg ein, Sonja blieb stehen.

»Steig ein«, sagte ich.

»Ich kann nicht.«

Ich stieg wieder aus und ging zu ihr. »Was ist?«

»Ich trau mich nicht. Ich traue mich nicht mehr in ein Auto. Immer wieder sehe ich es vor mir, wie er auf uns zugeht, das Geräusch der Glassplitter, die Schüsse. Ich sehe Cor überall bluten. Ich steige nicht ein«, sagte sie und blieb stocksteif stehen.

»Los, Sonny, du musst. Und es ist auch besser, du fährst jetzt gleich selbst, sonst tust du es nie wieder. Los, reiß dich zusammen!«

Ich öffnete die Tür und bedeutete ihr, sich ans Steuer zu setzen.

»Du hast recht«, sagte sie. »Ich muss.«

Im Krankenhaus eilten wir zu Cors Zimmer, das von Polizisten geschützt wurde. Cor war gerade erst aus der Narkose aufgewacht. Die Kugeln waren aus seinem Körper entfernt und sein Unterkiefer war fixiert worden.

»Wie geht es dir?«, fragte ich besorgt.

Cor lächelte schwach und hob den Daumen. Nach der Kieferoperation konnte er sowieso nicht sprechen, aber schon wegen der Bullen draußen war es ausgeschlossen, etwas zu besprechen.

Was ist mit dem Kleinen?, gebärdete er.

»Mit Richie ist alles in Ordnung«, sagte Sonja. »Es ist ein Wunder, dass er nicht getroffen wurde. Sieh du nur erst mal zu, dass du hier möglichst schnell wieder rauskommst.«

In Cors Augen funkelte Wut, er machte die Geste einer Pistole, er sann auf Rache.

Wir wollten wissen, ob Cor irgendeine Vermutung hatte, wer hinter dem Ganzen steckte, damit wir wussten, worauf wir uns einstellen mussten und eventuell Maßnahmen treffen konnten.

Cor schaute uns abwechselnd an und schüttelte immer wieder den Kopf. Er hatte also auch keine Ahnung, woher die Gefahr kam.

»Vorläufig lieber nicht zu Hause schlafen?«, fragte Sonja.

Wieder schüttelte Cor den Kopf.

»Okay«, sagte Sonja.

»Schlaf jetzt. Wir kommen später noch einmal vorbei, jetzt müssen wir aber wieder zu Francis und Richie«, sagte Sonja.

Draußen gingen wir erst ein Stück, um in Ruhe reden zu können.

»Glaubst du, dass Cor wirklich keine Ahnung hat, wer dahintersteckt? Oder will er es uns nicht sagen?«, fragte ich Sonja. Ich wusste, dass Frauen nie etwas erzählt wird.

»Nein«, entgegnete Sonja. »Das wäre in diesem Fall zu gefährlich. Er weiß es wirklich nicht, sonst würde er uns sagen, vor wem wir uns in Acht nehmen müssen.«

»Hast du auch keine Ahnung?«, fragte ich.

»Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich habe wohl ein Gefühl.«

»Was denn?«

»Lass nur. Ich darf das nicht rumerzählen, wenn ich es nicht sicher weiß.«

»Aber mir kannst du doch alles sagen?«, fragte ich ein wenig beleidigt.

»Nein, lass nur, ich darf nicht einfach jemanden beschuldigen. Lass uns das Thema wechseln.«

»Okay«, sagte ich und ließ es gut sein.

»Aber ich gehe nicht mehr nach Hause. Das traue ich mich wirklich nicht. Wer weiß, vielleicht kommen sie doch wieder«, sagte Sonja. »Kann ich mit den Kindern so lange bei dir schlafen?«

»Ja, natürlich, wir holen sofort eure Sachen.«

Zu Hause saß ich neben Sonja auf dem Sofa und sah mir ihre Jacke an. Lauter Federn tanzten durch die Luft. Ich entdeckte ein kleines Loch und bohrte mit dem Finger darin herum, bis ich auf etwas Hartes stieß. Eine Kugel lag in meiner Hand.

»Ich glaube, du wurdest doch getroffen«, sagte ich.

»Wirklich? Mir tut der Rücken auch so weh.«

»Zeig mal her«, sagte ich und schob ihren Pullover hoch. Über die gesamte Breite ihres Rückens zog sich eine Schürfwunde.

»Natürlich tut dir der Rücken weh«, sagte ich, »du hast einen Streifschuss abbekommen. Aber es ist nur eine Schürfwunde.«

Sonja hat so viel Glück gehabt. Ihre Rettung war, dass Cor sich auf sie geworfen und die Kugel dadurch die Richtung geändert hatte. Cors Körper hatte die Kugel so verlangsamt, dass sie im rechten Ärmel von Sonjas Jacke zum Stillstand gekommen war.

»Ich hätte tot sein können, Tris«, sagte Sonja.

»Ihr hättet allesamt tot sein können, Sonny. Denk nur an Richie. Es ist ein Wunder, dass keine der rumschwirrenden Kugeln ihn getroffen hat, in dem kleinen Raum.«

Ich spürte die Wut in mir aufsteigen. Welches Schwein hatte das getan? Welcher feige Hund schießt auf eine Frau und ein kleines Kind?

Cor erholte sich, unter den achtsamen Blicken der ihn bewachenden Polizisten. Sie hatten die Pflicht, jeden Bürger zu beschützen, aber dieser Bürger war ihnen gewiss weniger lieb; ein Krimineller, ausgerechnet einer der Heineken-Entführer, der das hier zweifelsohne sich selbst zu verdanken hatte. Cor seinerseits war nicht darauf versessen, von den Leuten beschützt zu werden, die ihn gejagt hatten.

Er verließ das Krankenhaus, sobald er fand, es würde gehen, und verschwand mit Sonja, Richie und Francis nach Frankreich. Mein Bruder Wim und seine Freundin Maike kamen mit.

Ihren ersten Halt machten sie im Hotel Normandy in Paris. Von dort aus fuhren sie weiter gen Süden. Maike hatte das Hotel Les Roches in dem kleinen Ort Le Lavandou an der Côte d’Azur empfohlen.

Zusammen mit Wim hatte Cor schon hundertmal über alle Möglichkeiten nachgedacht: Wer war für den Anschlag verantwortlich? Die Spannung zwischen den beiden war zum Schneiden, und es war bereits häufiger zum Streit gekommen. Wim warf Cor vor, er würde andere oft beleidigen, wenn er was getrunken hatte.

Cor ließ Mo kommen, einen Afghanen, den er im Gefängnis kennengelernt hatte und mit dem er in Kontakt geblieben war.

Durch den Krieg in seiner Heimat war Mo an gewalttätige Situationen gewöhnt. Er kam bewaffnet, um Cor und seine Familie zu beschützen, wenn das nötig wäre. Wim und Maike fuhren zurück nach Amsterdam, um herauszufinden, was los war.

Schon bald kehrte Wim mit der Nachricht zurück, Sam Klepper und John Mieremet steckten hinter dem Anschlag, zwei schwere Jungs, die wegen der Gründlichkeit, mit der sie sich mehrerer Feinde entledigt hatten, Ratz und Putz genannt wurden.

Cor konnte es sich nicht so recht vorstellen. Warum sollten sie es auf ihn abgesehen haben? Er hatte keinen Streit mit ihnen.

Aber Wim meinte, es könne trotzdem sein. Er erzählte, dass Klepper und Mieremet ihnen eine »Buße« von insgesamt einer Million Gulden auferlegt hatten. Nur, wenn dieser Betrag bezahlt wurde, konnte der Konflikt gelöst werden.

Die Gefahr war noch nicht gewichen. Und sie würde auch nicht weichen, denn Cor sagte sofort zu Wim, er würde keinen Cent bezahlen, er ließe sich nicht erpressen. Wim war wütend, er sagte, man hätte ihn in Amsterdam enorm unter Druck gesetzt. Er sollte das regeln, sonst würde ihm dasselbe passieren wie Cor. Wim zog die Schrauben noch fester an, indem er Cor vorhielt, er würde – indem er die Zahlung verweigerte – einen Krieg anzetteln, der in einem Blutbad enden würde. Unsere Familien würden gnadenlos ausgelöscht werden, nur weil er nicht zahlen wollte.

Cor weigerte sich weiterhin, Wim wollte bezahlen.

»Ich lasse mich nicht erpressen«, hatte Cor ein letztes Mal gesagt, und Wim war wütend abgereist.

Ungefähr zwei Tage später flog ich zu Sonja und Cor, um Francis abzuholen. Sie musste unbedingt mal wieder zur Schule. Sonja holte mich vom Flughafen ab.

»Bist du müde?«, fragte ich.

»Wieso? Sehe ich schlecht aus?«

»Schon ein wenig«, bemerkte ich vorsichtig.

»Cor und Wim haben mächtig viel Krach gehabt. Wim erzählte, wer hinter dem Anschlag steckt und dass sie eine Million Gulden zahlen müssten. Wim will zahlen, aber Cor macht das nicht. Wim sagt, dann würde es jetzt Krieg geben. Darüber stritten sie sich. Ich habe kein Auge zugemacht. Ich habe Angst, dass sie wiederkommen.«

»Das kann ich gut verstehen«, sagte ich. »Wer steckt denn dahinter?«

»Klepper und Mieremet«, sagte sie, »das sind diese beiden Verrückten.«

»Hat Cor Angst vor ihnen?« fragte ich.

»Nein«, sagte Sonja, »hätte er das nur. Cor sagt, es sei sinnlos, zu zahlen, es herrsche eh schon Krieg. Er lässt seine Frau und seine Kinder nicht einfach abknallen. Wim ist wütend auf Cor. Er sagt, alles sei Cors Schuld, weil er so oft betrunken ist.«

»Und was sagt Cor?«, fragte ich.

»Der findet, dass Wim hinter ihm stehen und nicht wie ein Angsthase vor den beiden klein beigeben sollte. Sie haben sich wirklich übel gestritten.«

»Das verstehe ich. Also hat das Elend jetzt eigentlich erst richtig angefangen?«

»So sieht es aus. Aber was meinst du denn?«, fragte Sonja.

»Es wäre schön, wenn sie bezahlen könnten und es dann aufhören würde, aber ich glaube, Cor hat recht. Glaubst du, dass es aufhört, wenn das Geld fließt? Sie wissen doch, dass er weiß, dass sie die Täter sind. Sie werden denken, dass er auf eine Gelegenheit wartet, es ihnen heimzuzahlen, und dann werden sie ihm zuvorkommen.«

»Das sagt Cor auch«, meint Sonja. »Er versteht Wim nicht.«

Wir fuhren zu dem kleinen Hafen von Le Lavandou, wo Cor saß und ein Bier trank und Mo eine Cola.

»Schön, dich zu sehen, Cor. Dein Kiefer sieht wieder ganz passabel aus«, sagte ich.

»Setz dich, Tris. Nimm dir was zu essen. Wir haben schon bestellt.«

Nach ein paar herben Scherzen über seine Wunden sagte Cor zu den anderen: »Geht ihr mal ein Stück spazieren. Bleib du bitte kurz hier, Trissi.« Er schaute gequält. »Hast du’s schon gehört?«

»Ja, wer sie sind und dass du Krach hast mit Wim.«

»Was denkst du?«

»Ich finde, du hast recht. Sollst du dich etwa anschießen lassen und dann auch noch bezahlen? Was soll das? Ich verstehe Wim nicht. Normalerweise lässt er sich so was nicht gefallen.«

»Ja, er wechselt für meinen Geschmack wirklich sehr schnell ins andere Lager. Pass gut auf Francis auf, wenn ihr wieder zurück seid. Halt sie fern von Wim, ja?«

Ich mochte Cor. Eigentlich schon seit dem ersten Tag, als Wim ihn mit zu uns nach Hause gebracht hatte. Er war ganz anders als Wim, zu uns und allen anderen. Cor war warm und herzlich, Wim kalt und herzlos.

Ich teilte Cors Meinung und verstand nicht, warum Wim so einfach vor dem Feind kapituliert hatte, warum er Cor nicht unterstützt hatte nach allem, was sie zusammen erlebt hatten. Auch wenn Cor vielleicht einen Fehler gemacht hatte, na wennschon. Wir ließen einander doch nicht fallen? Wir hatten ihn doch auch nicht fallen lassen, trotz allem, was er getan hatte.

Wieso sollte er das jetzt mit Cor machen? Natürlich war mir klar, dass es ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen konnte, wenn er Cor unterstützte, aber man hat doch auch Prinzipien? Man konnte doch nicht einfach seine Familie attackieren lassen und anschließend so tun, als sei nichts geschehen.

Ich war schockiert, dass Wim das offensichtlich nicht so empfand.

Am nächsten Tag flog ich mit Francis zurück nach Amsterdam, und ich hielt sie fern von Wim. Cor zog um, auf einen kleinen französischen Bauernhof, der versteckt im Wald lag und als Ferienhaus vermietet wurde. Die Einrichtung, die als »authentisch französisch« beschrieben worden war, war altmodisch und das Haus war schmutzig. Das Schwimmbad draußen war das Einzige, was diese Bude als Ferienhaus qualifizierte. Es war sicherlich kein Ort, an dem Cor normalerweise Urlaub machen würde, aber in diesem Fall war gerade das die Voraussetzung für seinen Aufenthalt. Keiner durfte wissen, wo er wohnte.

Und mit »keiner« meinte er Wim.

Sonja war nur ab und zu bei ihm, weil Francis zur Schule musste. Eines Abends saß sie mit Cor draußen auf der Terrasse. Sie sahen sich die tanzenden Glühwürmchen an, als Cor sagte: »Wenn mir etwas passiert, will ich für uns und die Kinder ein Familiengrab. Und eine Kutsche mit Pferden.«

Cor zog die Möglichkeit in Betracht, dass er den Konflikt nicht überleben würde. Sonja versuchte, das auf ihre Weise zu verhindern. Vielleicht hatte Wim recht und Cor sollte besser doch bezahlen, schlug sie vorsichtig vor.

Cor wurde wütend. Ihre Bemerkung verletzte ihn: »Verrätst du mich jetzt auch, genau wie Wim? Dieser Judas! Wenn du wirklich so denkst, dann geh nur zu deinem Bruder, dann will ich dich nie mehr sehen!«, schrie er.

Seine scharfe Reaktion verschlug Sonja den Atem. So hatte sie es nicht gemeint, sie machte sich nur Sorgen um seine Sicherheit und die der Kinder. Was bedeutete Geld schon im Vergleich zu ihrem Leben?

Sonja war zwischen dem Standpunkt ihres Mannes und dem ihres Bruders gefangen. Beide klangen ebenso logisch wie gefährlich. Das Einzige, was sie ihrer Meinung nach tun konnte, war, sich da rauszuhalten. Cor hatte immer bestimmt, was das Beste für sie war, und sie würde ihm die Entscheidung auch jetzt überlassen.

Von dem französischen Bauernhof aus kümmerte Cor sich um ein Set neuer Zähne. Danach zog er ins Hotel Martin’s Château du Lac, in Genval, Belgien. Sonja reiste noch immer hin und her, aber die Situation ließ sich kaum lange durchhalten, da die Kinder zur Schule mussten.

Wim stand ständig bei Sonja vor der Tür, wenn sie zurück war, und löcherte sie mit stets derselben Frage.

Er wollte wissen, wo Cor war.

Aber Sonja, der Cor eingeschärft hatte, niemand dürfe das wissen, stellte sich dumm.

Teil IFamilienangelegenheiten

1970–1983

Mama

(2013/1970)

Es war sieben Uhr morgens, als meine Mutter anrief, was für sie außergewöhnlich früh war. Normalerweise steht sie um Punkt acht Uhr auf und beginnt ihre Morgenroutine; die Katze versorgen, Frühstück machen, die Medikamente für Herz und Blutdruck einnehmen und dann ruft sie uns an, ihre Töchter.

Dass ihr Anruf so früh kam, bedeutete, dass etwas nicht stimmte.

»Hallo Mama, du bist aber früh! Bist du schon auf?«, fragte ich.

»Ja«, antwortete sie, »ich bin schon seit halb sieben wach. Dein lieber Bruder ist früh vorbeigekommen.«

Mit dieser scheinbar alltäglichen Mitteilung gab sie mir zu verstehen, dass es mal wieder Ärger mit Wim gab.

»Ach, das ist aber schön«, antwortete ich, wodurch sie wusste, dass ich verstand, wie unangenehm der Besuch gewesen war.

»Kommst du heute vorbei? Ich habe getrocknete Ananas für dich mitgebracht«, was bedeutete: Komm zu mir, ich muss dir etwas erzählen und es ist eilig.

»Ja, ist gut, wir sehen uns heute noch, ja?«, antwortete ich, aber es hieß: Ich komme sofort, weil ich verstehe, dass du mich brauchst.

»Bis später, Mama.«

»Schön, bis später.«

Auf diese Weise kommunizieren wir schon seit 1983 miteinander: Jedes Gespräch ist verschleiert, hinter jeder »normalen« Konversation verbirgt sich eine völlig andere Bedeutung, die nur unsere Familie kennt.

Angefangen hatte es, nachdem Cor und Wim als die Entführer von Freddy Heineken entlarvt worden waren.

Seither wurde unsere Familie von der Justiz mit Argusaugen betrachtet und all unsere Telefongespräche wurden abgehört. Neben der verschleierten Sprache, die wir mit Wim benutzten, hatten wir auch eine eigene Variante für Gespräche über ihn entwickelt. Denn so wie die Justiz eine Gefahr für Wim war, so war er eine Gefahr für uns.

Ich stielte ein paar Sachen für meine Arbeit ein und fuhr zur Wohnung meiner Mutter. Nachdem sie eine Weile im Süden der Stadt gewohnt hatte, war sie wieder in ihr altes Viertel zurückgekehrt, in den Amsterdamer Jordaan, wo wir Kinder aufgewachsen waren.

Der Jordaan war früher ein Arbeiterviertel, eigentlich eine verarmte Gegend.

Die Einwohner nannten sich »Jordanesen«, ein eigensinniges Völkchen, das das Herz auf der Zunge trug, einander jedoch respektierte: Leben und leben lassen, lautete das Kredo. Durch seinen historischen Charakter und seine malerische Ausstrahlung war der Jordaan seit den Siebzigerjahren gentrifiziert worden. Viele Jordanesen verschwanden und »Leute von außerhalb«, junge Menschen mit guten Jobs, hielten Einzug.

Ich parkte das Auto auf der Westerstraat und ging zu ihrem Haus. Sie erwartete mich schon an der Tür. Der Anblick dieser lieben alten Frau rührte mich. Achtundsiebzig war sie inzwischen und so zerbrechlich.

»Hallo, Mama«, sagte ich und gab ihr einen Kuss auf ihre weiche, runzelige Wange.

»Hallo, mein Liebling.« Wie immer setzten wir uns in die Küche.

»Möchtest du Tee?«

»Ja, gern«, antwortete ich.

»Also, was ist los? Du hast doch geweint. War er wieder gemein zu dir?«, fragte ich.

»Es war schlimm. Er will sich mit meiner Adresse melden, aber das will ich nicht, das hier ist ein Wohnprojekt für Senioren, da kann man nicht einfach andere wohnen lassen. Wenn ich das trotzdem mache, bekomme ich Ärger, dann muss ich vielleicht aus meiner Wohnung raus und dann stehe ich auf der Straße. Er machte einen Aufstand, als ich das sagte, er tobte wie ein Wahnsinniger. Ich sei eine schlechte Mutter, hätte nichts übrig für mein eigenes Kind. Wieso Kind? Er ist sechsundfünfzig! Ich sollte mich schämen, dass ich nicht einmal meinem eigenen Sohn helfen wollte. Er hörte nicht auf zu brüllen, so laut, dass ich dachte, die Nachbarn würden es hören. Ich schämte mich zu Tode. Er ist genau wie sein Vater, genau so«, wiederholte sie laut, als müsse sie es selbst hören, um es glauben zu können.

Der Terror, der vom Vater auf den Sohn übergegangen war, hatte sie zermürbt. Von klein auf hatte Wim sie tyrannisiert, und sie hatte es immer auf seinen Vater zurückgeführt. Darum ließ sie ihren Sohn trotz seiner schlimmen Verbrechen nie fallen und besuchte ihn treu im Gefängnis: Nach seiner Verurteilung für die Heineken-Entführung tat sie das in der Hoffnung, er würde sich ändern, und nach seiner zweiten Verurteilung wegen der Erpressung mehrerer Immobilienmagnaten tat sie es, weil er nun einmal ihr Kind war.

Insgesamt hat sie ihn ungefähr siebenhundertachtzig Mal im Gefängnis besucht. Siebenhundertachtzig Mal in der Schlange gestanden, siebenhundertachtzig Mal die Schuhe ausgezogen und ihre Sachen auf das Fließband vor dem Scanner gelegt.

»Würdest du nur endlich Ruhe bekommen, Mama«, sagte ich und griff nach ihrer Hand.

»Das wird wohl kaum noch passieren«, seufzte sie.

»Vielleicht doch. Vielleicht geht er wieder in den Bau, und zwar für immer.«

»Aber dann besuche ich ihn nicht mehr«, sagte sie sofort. »Dafür bin ich zu alt. Ich schaffe das nicht mehr, es wird mir zu viel.«

Sie schob ihr Alter vor, um diese entsetzlichen Besuche nicht mehr machen zu müssen, bei denen er sie ununterbrochen demütigte und ihr vorwarf, was sie alles falsch gemacht hatte.

Mir wurde klar, dass sie ihn – wenn er wegen meiner Zeugenaussagen verhaftet wurde – sowieso nicht mehr würde besuchen können, weil er sie dann benutzen würde, um mich zu finden und ermorden zu lassen.

Nein, wenn ich meinen Plan durchsetzte, konnte sie ihren Sohn nie wiedersehen, und dann bekäme sie endlich Ruhe.

Am liebsten wollte ich meiner Mutter erzählen, dass ich vorhatte, mich gegen ihn zu erheben. Ich wollte wissen, wie sie darüber dachte, aber ich konnte nicht riskieren, dass sie sich verplappern würde. Solange ich selbst noch nicht wusste, was ich tun würde, konnte ich ihr nichts erzählen und musste mich so normal wie möglich verhalten. Also tat ich, was ich in unserer Familie immer getan hatte: diejenigen, die Wims Forderungen nicht erfüllen konnten, vor seiner Wut beschützen.

Ich beruhigte meine Mutter: »Hör zu, Mama, du meldest ihn hier nicht an, er muss sich eine andere Adresse suchen. Ich rede mit ihm, alles wird gut, mach dir keine Sorgen.«

Ich trank meinen Tee aus, stand auf und gab meiner Mutter einen Kuss.

»Ich suche ihn. Alles wird gut.«

»Danke, mein Liebling«, sagte sie erleichtert.

Ich schlenderte zurück zu meinem Auto. Als Kind war ich in der Westerstraat zur Grundschule gegangen. Ich entschloss spontan, nicht einzusteigen und stattdessen meinen alten Schulweg entlangzulaufen, zu dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Ich konnte die grüne Laterne an der Fassade schon von Weitem sehen. Für mich markierte sie einen unglückseligen Ort, und je näher er rückte, desto kälter wurde mir. Die Kälte, die dort früher herrschte, ließ meinen Körper jetzt noch erstarren.

Ich stellte mich an die andere Straßenseite und der Anblick des Hauses rief einen Erinnerungsstrom in mir hervor.

Hier wohnten wir: Meine Mutter, mein Vater, mein großer Bruder Wim, meine Schwester Sonja, mein Bruder Gerard und ich. Wim war das älteste Kind, ich das jüngste. Meine Mutter hatte meinen Vater bei einer Sportveranstaltung kennengelernt, wo er bei einem Radrennen mitfuhr. Er war ein paar Jahre älter als sie, sah gut aus und war ausgesprochen charmant. Er war lieb, freundlich, zu allen immer aufmerksam und arbeitete hart. Sie gingen eine Weile miteinander, verlobten sich dann, wie es sich gehörte, und zogen bei den Eltern meiner Mutter ein. Alles war gut, harmonisch und entspannt.

Als mein Vater einen Job in der Hoppefabrik im Jordaan bekam und eine eigene Wohnung mietete, heirateten sie und zogen dorthin.

Meine Mutter war im siebten Himmel – ein eigenes Nest. Und ihre Rolle als verheiratete Frau gefiel ihr auch.

Schon bald jedoch verwandelte sich der aufmerksame Verlobte von Dr. Jekyll in Mr Hyde: ein unberechenbarer Tyrann mit einer Seite, die sie nie zuvor an ihm gesehen hatte und die er erst zeigte, als sie in seinem Spinnennetz gefangen war und nicht mehr entkommen konnte.

Er hängte den Radsport an den Nagel und trank immer mehr. Er fing an, sie zu schlagen, und zwang sie, ihre Arbeit und alle Sozialkontakte aufzugeben. Es dauerte nicht lange, bis er ihr auch den Kontakt zu ihrer Familie verbot. Meine Oma mütterlicherseits hatte ihn beleidigt, weil sie zu ihm gesagt hatte, er »wolle sicherlich keinen Kaffee«. Er machte daraus: Ihre Mutter wolle ihm keinen Kaffee geben, und meine Mutter durfte keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben; sie hat meine Großeltern in den darauffolgenden fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen.

Es war ihm gelungen, sie vollständig zu isolieren. Er hielt sie in ihrer Ehe gefangen und bestimmte die Regeln für ihr Leben. Sein Regime beruhte auf seinem Größenwahn und seiner Verachtung für Frauen. Er glaubte, »der Chef« zu sein: der Chef seiner Frau, der Chef im Haus, der Chef der Straße und der Chef bei seiner Arbeit.

»Wer ist hier der Chef?«, schrie er jeden Tag und ließ meine Mutter antworten: »Du bist der Chef.«

Nachdem er sie isoliert hatte, unterzog er sie einer Gehirnwäsche. Sie musste tun, was er ihr befahl, sie hatte nichts zu melden. Schließlich war sie »nur« eine Frau, und Frauen waren minderwertige Wesen, Besitz ihres Mannes und von Natur aus allesamt Huren. Um zu verhindern, dass meine Mutter »herumhurte«, durfte sie nicht mit anderen Männern in Kontakt kommen. Sie musste den ganzen Tag im Haus bleiben und durfte nirgendwo hin. Wollte sie einkaufen gehen, musste sie ihm einen Zettel hinlegen, auf dem genau stand, wohin sie ging.

Er war krankhaft eifersüchtig. Während der Arbeitszeit tauchte er unangekündigt zu Hause auf, und wenn sie dann kurz nicht da war, versteckte er sich im Flurschrank, um sie auszuspionieren. Sie wusste nie, ob er im Schrank hockte, und traute sich nicht, die Schranktür zu öffnen, weil das für ihn bewies, dass sie fremdgehen wollte. Wenn sie nicht vorhatte, fremdzugehen, brauchte sie doch nicht zu schauen, ob er im Schrank war? Sogar ein notwendiger Arzttermin ging mit Kreuzverhören einher und – so nenne ich es jetzt – Folter, um festzustellen, ob sie nicht mit dem Doktor »herummachte«. Ihr gesamtes Leben wurde von ihm kontrolliert und beherrscht.

Sie hatte Todesangst. Sie durfte »dem Chef« nicht widersprechen, denn dann setzte es Schläge und wilde Beschimpfungen.

Als das zum ersten Mal passierte, war sie vollkommen perplex. Sie konnte es nicht glauben; wie konnte dieser liebe und sympathische Mann plötzlich so grausam sein? Bestimmt hatte sie etwas falsch gemacht, das musste es sein. Das erzählte er ihr auch, in stundenlangen Monologen: was für eine schlechte Hausfrau sie sei, eine dreckige Hure, wie froh sie sein könne, dass er sie noch zur Frau haben wollte, das war sie es eigentlich gar nicht wert. Zum Glück für sie war er so großherzig, verdient hatte sie das nicht, sie war keinen Pfifferling wert. Er ließ sie denken, alles liege an ihr, sie verdiene die Schläge, weil sie eine schlechte Frau sei, die absichtlich alles falsch machte, um ihm das Leben zu vergällen.

Sie fügte sich seinen Wünschen noch mehr, in der Hoffnung, es ihm damit recht zu machen, zu verhindern, dass er sie schlug. Die Schläge waren für sie nicht einmal das Schlimmste, es war die ständige Bedrohung, die sie verängstigte, dadurch tat sie immer wieder, was er wollte, denn sie traute sich nicht, ihn zu verlassen. Der unaufhörliche Terror hatte ihre Identität und ihren Willen zerstört.

Als sie ihr erstes Kind erwartete, hoffte sie, die anstehende Vaterschaft würde ihn verändern, aber das passierte nicht. Auch während der Schwangerschaft misshandelte er sie, und das ging nach der Entbindung und den darauffolgenden Schwangerschaften einfach so weiter. Vier Kinder bekam meine Mutter von diesem Mann.

Tante Cora, unserer Nachbarin, die nach guter Jordaan-Sitte wie alle Nachbarn »Tante« oder »Onkel« genannt wurde, ging das Schicksal meiner Mutter zu Herzen. Nie wurde darüber gesprochen, aber die Häuser waren so hellhörig, dass alle in der Straße wussten, wie sich mein Vater abends aufführte.

Tante Cora wies meine Mutter auf die Antibabypille hin. »Hör auf mit den Blagen«, hatte sie zu ihr gesagt. Aber meine Mutter durfte die Pille nicht nehmen. Verhütung war meinem Vater zufolge nur etwas für Huren und Frauen, die außer Hause ficken wollten. Aber nach der vierten Geburt konnte Tante Cora es nicht länger mit ansehen und besorgte ihr die Pille.

»Jetzt reicht es«, hatte sie gesagt, als sie meine Mutter am Wochenbett besuchte, und ihr eine Pillenschachtel in die Hände gedrückt. Ab diesem Moment nahm meine Mutter heimlich die Pille.

Somit war ich das letzte Blag in der Reihe.

Mein Vater behandelte seine Kinder genauso wie seine Frau. Er schlug uns, so klein und wehrlos wir auch waren. Genau wie bei meiner Mutter brauchte er dafür keinen Grund, Anlässe erfand er an Ort und Stelle. So rechtfertigte er, dass er rumbrüllte und schlug. Immer waren wir »selbst schuld«, wir zwangen ihn dazu. Meine Mutter beschützte uns, so gut sie konnte. Wenn er uns schlug, sprang sie dazwischen und fing die Schläge ab.

Von klein an taten wir unser Allerbestes, der Aufmerksamkeit meines Vaters zu entgehen, denn das bedeutete meist Schimpfen, Brüllen und Schlagen. Zu Hause verhielten wir uns vorbildlich und auch in der Schule waren wir brav, gehorsam, passten im Unterricht auf und gaben uns Mühe. Auf der Straße waren wir nie frech oder übermütig. Niemals missachteten wir die Regeln.

Wir wussten, dass keiner von uns riskieren konnte, dass ein Lehrer oder Nachbar sich über uns beschwerte, denn dann war der Ofen aus. Nicht nur für uns, sondern auch für meine Mutter und die anderen Kinder, die dann auch unter unserem Vater leiden müssten.

So lange ich mich erinnern kann, versuchte ich den Kontakt zu meinem Vater zu vermeiden, weil er vollkommen unberechenbar war. Wenn ich doch mit ihm zu tun haben musste, tat ich lieb und versuchte vor allem, ihm nicht auf die Nerven zu gehen. Klagen und Jammern tolerierte er nicht, Weinen war verboten.

Nachdem die Bierbrauerei Heineken die Hoppe-Fabrik übernommen hatte, arbeitete mein Vater im Werbebüro des Konzerns. Er ging völlig in seiner Arbeit auf. Manchmal nahm er uns mit. Wir spielten dort zwischen den geparkten Autos von Herrn Heineken.

Einmal stand eine mit einer Plane abgedeckte Holzwanne auf dem Gelände. Ich war vier Jahre alt und dachte, ich könnte darauf sitzen. Als ich es versuchte, sackte ich durch. Die Wanne war mit einer Flüssigkeit gefüllt und meine Hose war klatschnass.

Nach einer Weile taten mir meine Beine immer mehr weh, aber ich machte mir nur Sorgen darüber, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Die Schmerzen wurden von Stunde zu Stunde schlimmer, aber ich ließ mir meinem Vater gegenüber nichts anmerken. Im Laufe des Tages trocknete meine Hose und man sah nichts mehr von dem Unglück. Am Abend setzte mich meine Mutter wie immer auf die Spüle, um mich zu waschen. Eine Dusche besaßen wir nicht. Als sie mir die Hose auszog, lösten sich Hautfetzen von meinen Beinen. Ich war in eine Wanne mit Natriumhydroxid gefallen. Aber ich hatte den ganzen Tag keinen Mucks von mir gegeben, weil mein Vater uns das Weinen verboten hatte.

Jeden Abend kam mein Vater betrunken nach Hause, setzte sich in seinen alten Polstersessel und trank den ganzen Abend und die halbe Nacht weiter. Meine Mutter musste ihn mit kaltem Bier versorgen. »Stien! Bier!«, kommandierte er ununterbrochen. Er machte jeden Abend ohne Weiteres einen Kasten Halbliterflaschen nieder.

Als Kinder konnten wir diesen Abenden nicht entkommen. Jeder von uns versuchte auf seine Weise, sich in dem kleinen Wohnzimmer möglichst unsichtbar zu machen. Wir wollten alle früh ins Bett, um seiner direkten Anwesenheit möglichst kurz ausgesetzt zu sein.

Lag man erst mal im Schlafzimmer, war man zwar außer Sicht, aber noch nicht in Sicherheit. Jeden Abend lagen wir mit gespitzten Ohren in unseren Betten und lauschten seinem Fluchen und Brüllen. Am Ton seiner Stimme konnten wir perfekt einschätzen, wie sehr er an diesem Abend oder in dieser Nacht außer Kontrolle geraten würde.

Wir achteten genau darauf, ob einer unserer Namen in seinen Schimpfkanonaden vorkam, denn dann konnte er jeden Moment ins Zimmer kommen, um zuzuschlagen.

Stand er im Raum, stellten wir uns alle schlafend, in der Hoffnung, er würde dann wieder gehen. Entwischen konnten wir ihm nicht. Die Abende und Nächte krochen vorbei, jede halbe Stunde hörte ich die Glocken vom Westertoren und wartete auf den Moment, in dem das Gebrülle aufhören und er ins Bett gehen würde.

Bis heute kann ich Kirchturmglocken nicht ausstehen.

Die Abende und Nächte waren schlimm, aber die Sonntage waren unerträglich. Sonntags war er zu Hause. Den ganzen Tag.

Diese Tage, erfüllt vom Alkoholdunst und der Unberechenbarkeit meines Vaters, schienen endlos. Sicher war nur, dass wieder geschrien und geschlagen würde. Manchmal fing es schon um die Mittagszeit an, mit ein wenig Glück etwas später.

Ich hatte Angst vor dem Abendessen, denn sonntags schöpfte er das Essen auf. Und man musste aufessen, so gehörte sich das. Tat man das nicht, war man ein undankbares Geschöpf, das Schläge verdiente. Mit Angst und Beben behielt ich die Menge Essen im Auge, die er auf meinen Teller klatschte. Immer einen riesigen Berg, viel zu viel für ein kleines Mädchen. Ich schaffte es oft nicht, den Teller leer zu essen.

Inzwischen hatte ich allerlei Taktiken entwickelt, Essen unauffällig verschwinden zu lassen. Je nach Kleidung und Struktur des Essens steckte ich es in meine Taschen oder stopfte mir den Mund möglichst voll und fragte dann, ob ich zur Toilette dürfe. Dort spuckte ich es aus.

Ob man etwas mochte oder nicht, danach wurde nicht gefragt, man aß, was auf den Tisch kam. Es gab zwei Sachen, vor denen ich mich wirklich ekelte: Spinat und Soße über dem Essen. An diesem Abend aßen wir Spinat, den man sich nicht in die Taschen stopfen konnte, weil er zu nass und schleimig war und an den Händen klebte. Wie immer gab es Soße und mein Vater goss so viel davon auf meinen Teller, dass das Essen darin schwamm. Oh nein!, dachte ich. Niemals würde ich das aufessen können.

Nach einer Weile war ich gesättigt und aß immer langsamer. Er sah das und schrie: »Teller leer essen! Oder willst du eine Tracht Prügel?«

Natürlich wollte ich das nicht, aber ich wusste nicht, wie ich den riesigen Essensberg wegschaffen sollte. Und dieser eklige Spinat mit der fetten Soße!

»Aufessen!«, schrie er und gab mir einen Löffel, mit dem ich die Soße essen musste, als wäre sie Suppe. Mir wurde schlecht und ich versuchte, nicht zu würgen. Wenn er das sah, war alles aus. Es war vergebens, mein Magen presste den ekligen Spinat und die widerliche fette Soße zurück in meine Speiseröhre und das Essen spritzte direkt auf meinen Teller.

Er wurde fuchsteufelswild. Ich war ein undankbares kleines Miststück! Ich sollte bloß nicht denken, dass mein Theater etwas bringen würde: Ich musste meine eigene Kotze aufessen. Ich erstarrte und schaute auf den abscheulichen Matsch auf meinem Teller. Auf seinen Befehl hin tauchte ich zögernd den Löffel hinein.

»Na, wird’s bald? Aufessen, du undankbares Stück, friss es auf!«, schrie er.

Ich schloss die Augen und schob den Löffel in den Mund. Die Welt um mich herum verschwamm und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder aufschaute, sah ich, wie er meine Mutter schlug. Sie hatte mir den Teller weggezogen und dafür gab es jetzt Schläge. Als sie auf dem Boden lag und sich nicht mehr rührte, rief mein Vater mich herbei: »Schau, was du angerichtet hast! Das ist alles nur deine Schuld!«

Ich hielt unsere häusliche Situation für normal, dachte, alle Väter wären wie mein Vater.

Erst als ich acht Jahre alt war, fand ich heraus, dass das nicht stimmte. Ich ging zum Spielen zu Hanna, die die ganze Grundschulzeit über meine beste Freundin war. Sie war das kleinste Mädchen der Klasse, ich das größte. Jeden Tag holte ich sie zu Hause ab, um gemeinsam zur Schule zu gehen. Sie wohnte im zweiten Stock eines Hauses, und ich war noch nie bei ihr gewesen. Wir spielten immer draußen auf der Straße, aber eines Tages fragte sie mich, ob ich zu ihr kommen wolle. Ihre Mutter, Oma und Schwester waren auch da.

Wir studierten einen Tanz ein, den wir auf dem Schulhof aufführen wollten, als es klingelte. Alle vier riefen im Chor: »Papa kommt!« Ich wurde blass und begann am ganzen Körper zu zittern. Papa kommt? Da kommt jetzt ein Papa nach oben? Ich geriet in Panik und schaute, ob ich mich irgendwo verstecken könnte. Aber ich fand nichts. Sie verstanden nicht, warum ich plötzlich durchs Wohnzimmer rannte, und sagten, ich solle nicht so albern sein. »Setz dich hin«, sagte Hanna und drückte mich aufs Sofa. »Papa ist da.«

Ja, genau das war gerade das Problem.

Hannas Oma legte den Arm um mich und sagte: »Schön, was?«

Schön? Im Gegenteil! Auf der Treppe hörte ich Schritte, die Tür öffnete sich und da stand ein Mann mit einem lachenden Gesicht. »Hallo, ihr Süßen!« Er küsste seine Frau und die beiden Kinder. Alle schienen das wirklich zu mögen. Was war hier los? Und dann kam er auch noch auf mich zu.

»Hallo, Kleine. Na, spielt ihr schön?«

Ich konnte kein Wort rausbringen, aber Hanna sagte: »Ja, guck mal, Papa, wir können einen Tanz!«

Sie tanzte und sprach ganz unbefangen mit ihm und ihr Vater antwortete fröhlich. Ich hatte noch nie so mit meinem Vater gesprochen, ich kann mich an keinen einzigen Dialog erinnern. Immer nur schrie er.

Es ging also auch anders, ich sah mit eigenen Augen, dass Väter auch lieb sein konnten. Ich wusste jetzt, dass mein Vater nicht so war, wie Väter sein sollten, und betete jeden Abend vor dem Schlafengehen, dass Gott ihn bitte sterben lassen sollte.

Meine Gebete wurden nicht erhört.

Wir Kinder behandelten einander, wie mein Vater meine Mutter und uns behandelte. Wenn einer von uns die Wut meines Vaters erregt hatte, gab es von den anderen kein Mitleid, im Gegenteil, schließlich hatte der- oder diejenige allen Probleme bereitet. »Das war deine Schuld!«, hieß es dann, obwohl wir wussten, dass das Verhalten meines Vaters reine Willkür war. Wir waren überdrehte Kinder, und die ständige Bedrohung im Haus sorgte dafür, dass es keinen Raum für Toleranz und gegenseitiges Verständnis gab.

Die Gewalt meines Vaters sickerte durch alle Schichten unserer Familie. Aggression und Gewalt waren zu Hause unsere Art der Kommunikation geworden.

So lief das.

Wir kannten es nicht anders.

Die Gewalt wurde von einer Generation auf die nächste übertragen.

Mein Vater schlug meine Mutter. Nach dem Vorbild meines Vaters schlug mein Bruder Wim meine Schwester Sonja. Und mein kleiner Bruder Gerard schlug mich. Selbst begann ich niemals einen Kampf, weil ich wusste, dass ich nicht gewinnen konnte. Nicht gegen meinen Vater, nicht gegen meine Brüder. Ich war die Kleinste und außerdem ein Mädchen, und so sehr ich mich auch anstrengte, ein Junge zu sein, mir fehlte einfach die Kraft.

Mein Bruder Gerard und ich stritten uns jeden Tag. Wenn mein Vater und meine Mutter nach dem Essen ihren täglichen Spaziergang machten, war das für Gerard das Startsignal, mich zur Zielscheibe zu machen. Jeden Abend dasselbe Ritual, jeden Abend spielten Gerard und ich Vater und Mutter. Er ahmte – unbewusst – meinen Vater nach; ich musste sagen, dass er der Chef war, wie mein Vater es meine Mutter immer sagen ließ. Tat ich das nicht, bekam ich Schläge, genau wie meine Mutter. Ich tat es nicht. Ich konnte es nicht. Ich steckte die Schläge ein, aber ich zahlte es ihm heim. Vielleicht war er stärker, aber ich war klüger.

Gerard war ein schüchterner Junge. Er sagte fast nie etwas. Sobald man ihn anschaute, zog er sich zurück. Ich war zwei Jahre jünger, aber viel beherzter und ergriff immer die Initiative. Ich regelte alles für ihn. Auf diese Weise wandelte ich meine körperliche Unterlegenheit in geistige Überlegenheit um. Ich nutzte seine Schwächen. Im Tausch gegen Informationen über einen seiner Schwärme forderte ich sein Taschengeld, 50 Cent pro Tag. Er gab es mir, weil er sich nicht traute, sie anzusprechen. Wenn ich seine 50 Cent in den Händen hielt, genoss ich die Macht, die ich über ihn hatte.

Ich war lieber Täter als Opfer.

Ich verließ die Straße wieder in Richtung meines Autos. Meine Gedanken waren bei Wim. Wie hatte alles so weit kommen können? Rechts um die Ecke stand das Gebäude, in dem wir vorübergehend gelebt hatten, als unser Haus, wie so viele damals, unter Denkmalschutz gestellt und renoviert wurde. Unsere zwischenzeitliche Bleibe war ein großzügig geschnittenes Herrenhaus an einer der Amsterdamer Grachten, mit hellen großen Zimmern und hohen Decken, ganz anders als unser Haus, eine Arbeiterunterkunft mit sehr kleinen, schmalen Zimmern, in denen ein Erwachsener nur knapp aufrecht stehen konnte. Wir drei Jüngsten schliefen in einem Raum und mein Bett stand am Fenster mit Ausblick auf die Gracht. Nur Wim hatte ein eigenes kleines Zimmer.

Unsere Familie hatte kein Sozialleben. Mein Vater hatte keine Freunde und meine Mutter durfte keine haben. Niemals kam Besuch, es gab nie Feste, jedem Geburtstag oder Feiertag sahen wir mit Schrecken entgegen. Bei uns zu Hause wurde nie gelacht, mein Vater gönnte uns keinen Spaß. Waren wir fröhlich, verdarb er die Stimmung. Er war jederzeit bereit, uns das Leben zu vergällen. Und so war unser Leben auch: gallenbitter.

Wim ging inzwischen zur Hauptschule. Er hatte sich zu einem großen, gut aussehenden Jungen entwickelt, mit dunkelbraunen Haaren, die seine großen blauen Augen hervortreten ließen. Regelmäßig besuchte er das Fitnessstudio, wurde muskulöser, von Tag zu Tag mehr ein Mann. Sein Leben beschränkte sich nicht mehr auf die paar Straßen um unser Haus, er verkehrte immer mehr außerhalb unserer kleinen Welt und lernte dabei allerlei Leute kennen, die sein Bild von unserem Vater veränderten.

Allmählich revoltierte Wim gegen seine Regeln. Er weigerte sich, länger nach der Pfeife unseres Vaters zu tanzen. Die Anziehungskraft der Welt außerhalb der Familie wurde immer größer, denn da draußen war es schön, und man konnte sich amüsieren. Er kam oft zu spät nach Hause.

Ich schaute hinauf zu dem Fenster, hinter dem ich früher gelegen hatte, dem Kinderzimmer, wo Wim mich weckte, um zu fragen, ob mein Vater schon schlief.

»Tris, schläfst du schon?«, flüsterte Wim mir leise ins Ohr.

»Nein«, flüsterte ich zurück.

Ich hatte den ganzen Abend wach im Bett gelegen, bis das Gebrüll endlich verstummte und mein Vater nach oben ging. Aber auch danach konnte ich nicht einschlafen. Gerard und Sonja schliefen inzwischen, aber ich lag noch immer wach da, als Wim sich ins Zimmer schlich.

»Ist Papa schlafen gegangen?«, flüsterte er.

»Ja, schon längst«, sagte ich.

»Hat er wieder den Rappel gekriegt? Wegen mir?«

»Ja, er hat gebrüllt, dass du zu spät bist, aber Mama hatte die Uhr zurückgestellt, damit er dich nicht erwischt.«

»Dann ist ja gut.«

Es war nicht das erste Mal, dass meine Mutter die Uhr verstellt hatte, und es wäre auch nicht das letzte Mal. Wim hatte es ihr zu verdanken, dass er mal wieder davongekommen war.

Er ging kaum noch zur Schule, aber es gelang ihm, Geld zu verdienen. »Guck mal, Tris«, sagte er, »hiermit verdiene ich mein Geld«, und er drückte mir einen braunen fettigen Brocken in die Hand.

Ich wusste nicht, was das war, nur, dass es stank, aber Wim verdiente damit Geld, also war es gut.

Meine Mutter hatte eine schwere Zeit mit ihrem Sohn, der die Gesetze seines Vaters mit Füßen trat und sich gleichzeitig zu seinem Ebenbild entwickelte. Seit er zur Hauptschule ging, hatte sich ihr Sohn verändert. Er war mürrisch und unfreundlich und genauso unberechenbar und aggressiv wie sein Vater. Es gelang ihr nicht, sein Verhalten zu korrigieren, sie war ihm völlig egal. Er wusste, dass sie meinen Vater niemals in ihre Erziehungsversuche hineinziehen würde.

Sie würde ihren Sohn niemals diesem Gestörten ausliefern. Um ihn vor seinen Schlägen zu schützen, verhüllte sie all seine Untaten.

Wim wusste, wie sehr er seine Mutter in die Enge getrieben hatte, und nutzte das aus. Er tat, wozu er Lust hatte, und verlangte regelmäßig Geld von ihr. Nie hatte er genug. Wenn meine Mutter es ihm verweigerte, wurde er gewalttätig und schlug Löcher in die Türen und Wände. Wie sein Vater entwickelte er eine krankhafte Eifersucht und schlug seine Freundinnen zusammen. Begehrte meine Mutter dagegen auf, wurde er noch aggressiver und schlug noch fester zu. Sie hielt lieber den Mund. Ich hatte Angst vor seinen Aggressionen und versuchte, ihm aus dem Weg zu gehen, wie ich es auch bei meinem Vater tat.

Als Wim noch zur Schule ging, brachte er tagsüber, wenn mein Vater nicht da war, seinen Freund Cor mit nach Hause. Sie gingen beide zur Van-Houweningen-Hauptschule und kamen in der Mittagszeit nach Hause, um Wurstbrote zu essen, die meine Mutter ihnen machte. Ich fand es immer schön, wenn Cor da war. Er war eine Frohnatur und machte ständig Scherze. Wenn Cor im Haus war, verschwand die angespannte Stimmung und es wurde locker und gemütlich.

Cor war ganz anders als Wim. Er nahm das Leben leicht und sah überall Lösungen. »Jedes Unbehagen ist leicht zu ertragen!«, lautete seine Devise. Er genoß das Leben und Wim schaute sich diese Kunst bei ihm ab und wurde durch ihn ebenfalls fröhlicher.

Cor zog uns mit unseren Schwächen auf und verpasste uns allen Spitznamen. Er nannte Wim »die Nase«, weil er so einen Zinken hatte. Mein Vater war für ihn »der Kahle«, weil er, abgesehen von einem schmalen Haarkranz, keine Haare mehr besaß. Wegen seines auffälligen Verhaltens hieß er schon bald »der kahle Verrückte«.

Meine Mutter sprach er ganz forsch mit ihrem Vornamen an: Stientje. Sonja hieß »Boxer«, weil sie Kickboxen machte und ihn wegstieß, wenn er versuchte, sich an sie heranzumachen.

Gerard nannte er »die Delle«, weil die Windpocken eine Delle in seiner Nase zurückgelassen hatten. Ich war »der Professor«, weil ich gut in der Schule war.

Mein Vater konnte Cor, der sich nicht von ihm beeindrucken ließ und ihn auslachte, wenn er seine Tobsuchtsanfälle bekam, nicht ausstehen.

Der Kahle hatte keinen Einfluss auf ihn, und auch immer weniger auf Wim. Dass an seiner Diktatur gekratzt wurde, ertrug er nicht, also schmiss er Wim raus.

Wir sahen Wim nur noch tagsüber, wenn er mit Cor bei meiner Mutter aß. Das hatte er gut geregelt, fand ich. Er war meinem Vater entkommen.

Das wollte ich auch gern. Also bat ich Gott noch immer jeden Tag, meinen Vater doch bitte sterben zu lassen. Doch ich wurde nicht erhört. Ich musste warten, bis ich alt genug war, um auszuziehen.

Mit der Grundschule war ich fast fertig und ich würde zur weiterführenden Schule gehen. Das Lernen fiel mir leicht und ich verschlang Bücher. Das war bei uns zu Hause ungewöhnlich. In der Schule wurde ich als »intelligent« bezeichnet, womit ich zu Hause ständig aufgezogen wurde. Meine Brüder und meine Schwester fanden mich »komisch« und »klugscheißerisch«.

Machte ich eine etwas pfiffigere Bemerkung, bekam ich immer zu hören: »Ach, nee, sie wieder!«, und man nannte mich »Bücherwurm«. Um mir zu helfen, erklärte mir meine Mutter, ich sei so intelligent, weil mich sofort nach der Geburt ein Student hochgehoben habe. Ich sollte mir die Bemerkungen nicht so zu Herzen nehmen, schließlich konnte ich nichts dafür. Meine Geschwister hatten eine andere Erklärung für mein abweichendes Verhalten. Sie glaubten, ich sei ein Findelkind und nicht von meinen Eltern und also auch nicht ihre Schwester. Eigentlich gehöre ich nicht zur Familie, erzählten sie mir. Vielleicht hätte mich das als kleines Mädchen sehr verletzen müssen, aber ich fand es nur logisch. Natürlich gehörte ich nicht in diese Familie. Bestimmt hatte ich eine Familie, die ebenfalls intelligent war und gern las. Also wartete ich als kleines Mädchen jeden Tag darauf, dass meine echten Eltern mich abholen würden. Vergeblich. Ich musste zusehen, wie ich in dieser Familie zurechtkam. Einer Familie, in der ein Mädchen Hausfrau wurde und nicht zu viel lernen durfte.

Mein Klassenlehrer, Herr Jolie, meldete mich für das Ingenieur Lely Gymnasium an, das an einer Gracht im Amsterdamer Zentrum lag, und sagte zu meiner Mutter, es wäre eine Sünde, mich zur Haushaltsschule zu schicken. Meine Mutter war einverstanden, aber nur weil sie einsah, dass man aus mir unmöglich eine Hausfrau machen konnte. Der Lehrer hatte ihr versichert, nach dem Gymnasium würde ich leichter Arbeit finden. Mama, die keine Ahnung hatte, auf was genau sie sich da einließ, stimmte zu. Vor meinem Vater hielten sie es zunächst geheim, denn Mädchen brauchten seiner Meinung nach nichts zu lernen. Meine Mutter sagte es ihm erst nach einer Nacht, in der er wieder »sehr schlimm« gewesen war.

»Sehr schlimm« nannten wir die Nächte, in denen er meine Mutter so heftig misshandelte, dass es sich am nächsten Morgen nicht leugnen ließ: Man sah es an ihren Armen, Beinen, ihrem Rücken, ihren Schultern, ihrem Gesicht. Nicht, dass er sie windelweich geschlagen hatte, bereitete meinem Vater Sorgen, sondern, dass die Nachbarn es sehen könnten. Er wollte das Image des guten Ehemanns und Vaters, das er für sich in Anspruch nahm, gern aufrechterhalten. Nach diesen »sehr schlimmen« Nächten war er am nächsten Morgen immer etwas milder.

Bei einer dieser Gelegenheiten erzählte meine Mutter ihm also, dass ich aufs Gymnasium gehen würde. Nicht, weil sie glaubte, dass diese Mitteilung bei ihm ankäme, sondern weil sie dann später sagen könnte, es ihm doch erzählt zu haben, sollte er sich je querstellen wollen.

Es war meiner Mutter gelungen.

Ich war zwölf Jahre alt, und bevor ich nach dem Sommer aufs Gymnasium wechselte, rief Herr Jolie mich zu sich und erklärte mir, dass ich schon mal an meiner Aussprache arbeiten sollte. Ich sprach den im Jordaan üblichen Slang, und das tat man auf der neuen Schule nicht. Ich sollte mir den Dialekt abgewöhnen und reines Niederländisch sprechen, das sei besser für mich.

Es war das erste Mal, dass mich jemand darauf aufmerksam machte. Aber wo sollte ich reines Niederländisch lernen? In meinem Viertel sprachen alle wie ich und ich verließ das Viertel nie, meine Welt bestand aus der Gegend zwischen Palmgracht und Westertoren. Weiter kamen wir nicht.

Zufälligerweise fragte mich unsere Nachbarin Pepi, ob ich mit nach Noordwijk kommen wollte, wo sie ein Sommerhaus besaß.

Pepi stammte nicht aus dem Jordaan. Ursprünglich kam sie aus Wassenaar, und sie sprach Niederländisch ohne Akzent. Wir nannten sie auch nicht Tante, sondern einfach Pepi. Pepi, der Name allein schon war fantastisch. Sie wurde mein großes Vorbild.

Pepi konnte Auto fahren, hatte keinen Mann, aber sehr wohl ein Kind, sie arbeitete und besaß genügend Geld. Bei uns im Jordaan war sie dadurch eine Kuriosität. Eine alleinstehende Mutter mit Kind, die auch noch außer Hause arbeitete, das war eine Schande. Aber sie war alles, was ich werden wollte.

Und auch geworden bin.

In diesem Sommer war ich ein paar Wochen unter ihrer Obhut und als ich gegen Ende der Ferien meine beste Freundin Hanna anrief, wollte sie sofort auflegen, weil sie dachte, sie würde zum Narren gehalten. Sie glaubte nicht einmal, dass ich es war. Als ich sie endlich davon überzeugen konnte, bekam sie einen Schrecken. »Was ist denn mit dir passiert? Warum redest du so komisch? Als hättest du eine heiße Kartoffel verschluckt! Du bist nicht die Königin, sprich doch normal!«

Unbemerkt hatte ich mir selbst eine neue Sprechweise angeeignet und fiel auf dem Lely-Gymnasium also nicht auf.

Ich fand die Schule großartig, all die Menschen, die – anders als bei mir zu Hause – dem Leben rational begegneten. Dort herrschte keine Willkür, sondern Ursache und Wirkung. Man hatte Einfluss auf das, was einem passierte, und das wiederum hatte man selbst verursacht. Ich atmete auf. Ich brauchte mich nicht dafür zu schämen, dass ich es genoss, alle Muskeln des menschlichen Körpers auswendig zu wissen; dass es mir Spaß machte, neue Vokabeln zu lernen, dass ich die Namen aller Vogelarten, Bäume und Kräuter kennen wollte. Wissbegier war dort ganz normal. Alle hatten dieselbe »Anomalie«. Eine eigene Meinung zu haben wurde geschätzt, und man durfte Erwachsenen sogar widersprechen, wenn man nur gute Argumente anführte. Alles, was man mir zu Hause vorwarf, wurde hier anerkannt. Es war, als hätten mich die Leute, die mich bei dieser schrecklichen Familie ausgesetzt hatten, endlich abgeholt.

Tagsüber in der Schule war mein Leben gut, aber die Abende wurden noch immer von dem kahlen Verrückten beherrscht.

Inzwischen wohnten wir wieder in unserem alten Haus, wo mein Vater im Wohnzimmer seinen eigenen Thron besaß. Er residierte in dem großen alten Polstersessel, und seine Frau und seine Kinder saßen vor ihm auf dem Sofa. So konnte er sich seine Opfer gut aussuchen. Eines Abends war meine Schwester an der Reihe. Genau wie bei Wim hatte mein Vater Angst, dass sie ihm entgleiten könnte, je älter sie wurde.

Anders als ich hatte sie sich zu einem echten Mädchen entwickelt, mit manikürten Fingernägeln, das Gesicht aufwendig geschminkt und eine Frisur, die Farrah Fawcett Konkurrenz machen konnte.

Ich fand die Frisur großartig und beobachtete immer voller Erstaunen, wie sie ihre glatten Haare vor dem Spiegel in eine Lockenpracht verwandelte. Sie war ein sehr hübsches Mädchen geworden, was meinem Vater gar nicht gefiel. Sie arbeitete in einem Schuhgeschäft und hatte von ihrem Arbeitgeber für besondere Leistungen Blumen bekommen.

Sie war stolz.

Mein Vater gönnte ihr dieses Gefühl nicht. Die Blumen waren für ihn ein Zeichen, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Vorgesetzten hatte, und das war etwas Verdorbenes. Wie jede Frau war sie eine Hure. Meine Schwester hatte kein Verhältnis mit ihrem Arbeitgeber, aber es hatte keinen Sinn, meinem Vater zu widersprechen; er war der Chef.

Sonja saß auf dem Sofa, er stand auf, ging auf sie zu, griff sie beim Schopf und sagte: »Du bist eine widerliche Hure!«

Er packte sie am Arm und schlug ihr ins Gesicht, aber sie konnte sich losreißen. Sie versuchte, auf ihr Zimmer zu fliehen, aber er rannte ihr nach und bekam sie wieder zu fassen. Ich hörte Sonja schreien. »Nein, Papa, nein, Papa, nicht!« Ich war ihnen gefolgt und stand jetzt auch in Sonjas Zimmer. Dort befand sich eine alte Kommode mit einer Marmorplatte. Ich sah, dass mein Vater meine Schwester an den Haaren dorthin zerrte und ihren Kopf auf den Marmor schlug. Ich dachte, ihr Schädel würde zerbrechen. Ihre Augen verdrehten sich gefährlich, und in dem Moment stürzten sich meine Mutter und ich auf meinen Vater und zogen ihn von Sonja weg.

Als wir das geschafft hatten, stand er plötzlich genau vor mir. Ich schaute ihm in die Augen und fragte: »Warum machst du das? Wir tun doch immer alles, was du sagst!«

Er beantwortete meine Frage mit einer Ohrfeige links und einer rechts.

Schlag mich nur, Arschloch. Ich spüre es doch nicht, dachte ich. Die Angst war zu groß, um Schmerz zu empfinden. Ich hatte gegen ihn rebelliert und wusste, dass ich die Konsequenzen würde tragen müssen. Als seine Schläge nicht den gewünschten Effekt hatten, wurde er immer wütender.

»Raus!«, brüllte er schließlich. »Raus hier, und zwar für immer!«

Ich war dreizehn Jahre alt und hatte kein Dach mehr über dem Kopf.