9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reinas Rebeldes

- Sprache: Spanisch

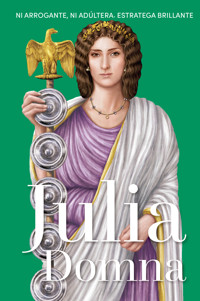

NI ARROGANTE, NI ADÚLTERA. ESTRATEGA BRILLANTE Durante siglos, Julia Domna ha sido retratada como una mujer ambiciosa y conspiradora, una extranjera que movía los hilos desde las sombras del poder. Pero esta biografía revela una verdad muy distinta: la historia de una mujer que no buscó dominar, sino existir plenamente en un mundo que negaba su voz. Nacida en Siria y formada en la filosofía estoica, Julia llevó la razón y el debate al corazón del Imperio romano. Fue mecenas de pensadores, consejera de emperadores y mediadora entre facciones, transformando la corte en un foro de ideas donde la inteligencia femenina desafió la autoridad del poder. Su legado no es la intriga, sino el pensamiento: el de una emperatriz que gobernó con la mente cuando el imperio solo entendía la espada. Una historia apasionante que desmonta mitos y devuelve la voz a una mujer adelantada a su tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 192

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

NI ARROGANTE, NI ADÚLTERA. ESTRATEGA BRILLANTE

I. UN DESTINO GLORIOSO

II. LA EMPERATRIZ DE LA GUERRA

III. UN RETIRO OBLIGADO

IV. MADRE SABIA Y CONCILIADORA

V. LA EMPERATRIZ ABSOLUTA

VISIONES DE JULIA DOMNA

CRONOLOGÍA

© Anne Long por el texto

© Albert Vila por la ilustración de cubierta

© 2021, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: Editec Ediciones

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: Sara Casamayor Mancisido

Fotografías: Wikimedia Commons: 156, 159.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025

REF.: OBDO885

ISBN: 978-84-1098-779-1

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NI ARROGANTE, NI ADÚLTERA. ESTRATEGA BRILLANTE

Julia Domna fue una de las emperatrices más poderosas de la Antigua Roma y una gran erudita de su tiempo, pese a lo cual sigue siendo a día de hoy prácticamente una desconocida. Nacida en Emesa, la actual Siria, alrededor del año 170, fue la primera de una serie de mujeres de origen oriental que tomaron asiento en el palacio imperial y gobernaron Roma, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas de la política de su tiempo. Como esposa del emperador Septimio Severo y madre de otro augusto, Marco Aurelio Severo Antonino, más conocido como Caracalla, Julia Domna no se conformó con ser una matrona romana, que era lo que le correspondía como mujer. Su mérito fue mucho más allá de las funciones de esposa o de madre, y llegó a detentar el poder y a forjar una verdadera dinastía de emperadores, la de los Severos, sustentada por mujeres, las Julias.

Julia Domna fue víctima de una sociedad, la romana, de naturaleza patriarcal y donde la vida pública le estaba vetada a la mujer. En la Antigua Roma, los hombres conquistaban y ampliaban imperios, mientras que las mujeres se dedicaban a gestar y criar ciudadanos romanos. Pero Julia se salió del guion. Aunque jugaba en desventaja, supo, a través de su destreza y esfuerzo político, utilizar las mismas estrategias que los gobernadores y militares que la rodeaban. Era carismática y astuta, cualidades que, junto con su ambiciosa visión de futuro y su capacidad para prever los movimientos de sus enemigos, le permitieron situarse en el centro del poder y ejercerlo durante treinta años.

No obstante, esta actitud la volvió blanco de una serie de ataques, entre ellos las acusaciones de adulterio, incesto y conspiración contra su propio marido. En la Historia augusta, una colección de biografías escritas en latín, la emperatriz se muestra como un ser libidinoso, promiscuo y manipulador. Escritores posteriores también han contribuido a perpetuar esta fama y a alertar sobre la peligrosidad de que una mujer se haga cargo de asuntos públicos. Justamente, el hecho de que Julia destacara por su inteligencia y actividad en la esfera pública es lo que la convirtió en una mujer sospechosa, una amenaza para el poder masculino.

Pero frente al relato de adúltera y conspiradora, existe otra historia diferente, la de una emperatriz que desdeñó las comodidades de palacio para acompañar a su esposo durante las extenuantes campañas militares y que desempeñó un papel crucial en la política romana. Como esposa de Severo, Julia colaboró en las decisiones de su marido de manera natural, apoyándolo y asesorándolo. La relación entre ambos era cercana y destacaba por una complicidad y admiración mutuas. La opinión de Julia siempre pesó en las decisiones del emperador y, seguramente, su tesón y su carácter fueron claves para que Severo se lanzara a la lucha por el Imperio. Pero también fue la fiel acompañante del prínceps, no en vano, en abril del año 195, Severo le concedió el título de mater castrorum, es decir, madre del ejército, que denotaba claramente no solo un profundo agradecimiento, sino también el reconocimiento de su papel como protectora de las tropas. Era la segunda emperatriz en conseguir esta distinción, la primera había sido Faustina, la esposa de Marco Aurelio, veinte años atrás.

Julia cayó en desgracia durante un corto período de tiempo. El responsable fue su mayor enemigo: Plauciano, prefecto del pretorio y amigo de la infancia de Severo. Su antipatía era mutua. Dion Casio, biógrafo imperial, afirmaba que «se odiaban cordialmente». Plauciano convenció a Severo de que su esposa le había sido infiel. No consiguió demostrar nada, pero, aun sin pruebas, Julia se vio obligada a retirarse de la vida pública durante dos años.

Severo era un militar; Julia, una estadista y visionaria. Su mente pensaba en grande y a largo plazo. Mientras Severo se preocupaba por ganar un imperio, Julia buscaba la manera de perpetuarlo y de defender de los intereses dinásticos establecidos por su esposo. Antes que Julia, otras emperatrices ya habían tenido también un papel preponderante en el ámbito del poder: Livia, la mujer de Augusto; Plotina, la esposa de Trajano, o Vibia Sabina, la cónyuge de Adriano. Pero, como señala la historiadora británica Barbara Levick, Julia Domna «superó a todas las demás emperatrices en el número y variedad de sus títulos oficiales».

El poder de Julia eclosionó durante el gobierno de su hijo Antonino Caracalla, cuando ella se convirtió en la gran emperatriz de facto. El joven emperador, centrado en las campañas militares, confió en ese momento a su madre la administración imperial. Julia se encargaba de la correspondencia oficial, en ocasiones incluso poniendo su nombre en las misivas. Realmente, sus funciones podían equipararse a las de un prefecto del pretorio y mano derecha del emperador, pues era su principal consejera. Pero ella era mujer, y esta relevancia pronto empezó a suscitar rumores entre los hombres que aspiraban a conseguir el favor de Caracalla. La llamaron entonces Yocasta, en referencia a la madre y al mismo tiempo esposa de Edipo, acusándola de mantener una relación incestuosa con su hijo. Sin lugar a dudas, todas estas críticas vertidas sobre ella nacían de la perplejidad de que una mujer pudiese liderar un imperio con más diligencia que su marido o su hijo, que eran grandes estrategas militares, pero no tan brillantes como ella en la política y el gobierno.

Julia poseía cualidades de sobra para llevar las riendas del Gobierno. Incluso historiadores de su época, como Dion Casio y Herodiano, dieron, a pesar de su natural misoginia, una visión positiva de la emperatriz y la definiron como una mujer «culta e inteligente». En efecto, Julia poseía una educación exquisita y, una vez casada, continuó estudiando los clásicos y adquiriendo profundos conocimientos de filosofía y retórica. Fue gracias a ella como la corte se colmó de pensadores, filósofos, sofistas, artistas e intelectuales de toda clase, entre los que se encontraba el reconocido sofista griego Filóstrato de Atenas.

Como madre, Julia encarnó a la perfección las cualidades de la matrona romana, educando a sus hijos con una mezcla de severidad y afecto. Además, como defensora a ultranza de los derechos al trono de su familia, fue siempre muy protectora con ellos, porque en sus hijos veía ella la continuidad de su dinastía. Paradójicamente, Geta y Basiano, el futuro Antonino Caracalla, serían la fuente principal de su sufrimiento. Hubo dos episodios especialmente dolorosos en la vida de Julia Domna y los dos coinciden con los trágicos finales de sus respectivos hijos. Tras la muerte de su esposo Severo, el Gobierno quedó en manos de Antonino y de Geta como coemperadores, pero la relación entre ambos era tan mala que a punto estuvieron de fracturar el Imperio. Julia tuvo que interceder como madre conciliadora. Los biógrafos de su época Dion Casio y Herodiano elogiaron su templanza al mediar entre sus dos hijos, enfrentados por el trono imperial. No obstante, aunque durante un tiempo Julia consiguió que los hermanos se hicieran cargo del Gobierno con igual poder, la paz entre ellos no duró mucho. En el año 211, Geta fue asesinado por orden de Antonino, que se convirtió así en el único emperador. Para Julia, ver cómo su hijo pequeño moría a manos de su hermano fue horroroso, pero en vez de hundirse por lo que acababa de perder, se aferró a lo que aún le quedaba, y en un acto de profunda resiliencia, se puso al lado de Antonino para tratar de atemperar su odio y ayudarlo a gobernar el Imperio del mejor modo posible. Surgieron entonces voces que la acusaron de apoyar el fratricidio cometido.

El segundo episodio de profundo dolor para Julia tuvo lugar tras el asesinato de su hijo Antonino Caracalla por órdenes de su prefecto del pretorio, Macrino, que se proclamó emperador. Pero, de nuevo, en vez de hundirse, Julia desató toda su ira. Mientras lloraba la pérdida de su hijo y de todo aquello que con tanto esfuerzo ella y Severo habían construido, tomó una decisión trascendental. Tomando como modelo el ejemplo de las grandes reinas de su tierra, Semíramis y Nitocris, Julia Domna intentó gobernar en solitario, como mujer, sin ningún hombre a su lado. Fue una apuesta muy arriesgada y perdió. A pesar de que había demostrado sus capacidades para gobernar con tino el Imperio y de que había probado su compromiso con el pueblo romano, al contrario de lo que ella esperaba, las tropas no la apoyaron y eligieron a Macrino. No podían soportar la idea de que los gobernara una mujer.

Frente al derrumbe de su gran poder, con una dignidad épica, Julia decidió suicidarse. Murió en el año 217, algunas fuentes dicen que por inanición, otras que a causa de un cáncer de mama. Tras su muerte, su hermana mayor Julia Maesa logró restaurar en el poder la dinastía de los Severos, con el acceso al trono imperial de su nieto Heliogábalo. La dinastía Severa continuó hasta el año 235, cuando finalizó el reinado de Alejandro Severo, hijo de Julia Mamea.

Julia Domna fue una mujer controvertida. Por un lado, representó el ideal de matrona romana, y por el otro, fue una dirigente capaz de mantenerse treinta años en el poder, recibiendo los más altos honores reservados hasta el momento a los hombres. Además, a pesar de ser menospreciada por su origen sirio, tuvo la capacidad de unir su cultura oriental con la tradición romana, sintiéndose integrada en los dos mundos. Su belleza, su inteligencia, su tenacidad de hierro y su interés cultural la convirtieron en un referente para su época. No solo gobernó al lado de su marido y de su hijo, sino que logró forjar una de las dinastías más importantes de la historia de Roma. Y aun así, a pesar de su indudable importancia, Julia Domna sigue siendo tan desconocida como injustamente olvidada.

I

UN DESTINO GLORIOSO

No estaba dispuesta a aceptar un papel secundario en la conquista de un imperio. Por sus venas corría sangre de reyes. Se lo merecía por legítima herencia.

El carruaje avanzaba a marchas forzadas hacia Roma. Más de diez mil soldados de las legiones de Panonia Superior pisaban al unísono la calzada de la Vía Flaminia y con sus pasos lo hacían retumbar todo. Julia Domna miró por la ventanilla y esbozó una leve sonrisa. Las aguas del río Tíber le indicaban que ya estaba muy cerca de la capital. Los astros no se habían equivocado. De niña, el oráculo había predicho que estaba destinada a casarse con un hombre poderoso, y ahora, aquello que las estrellas habían augurado años atrás iba a convertirse en realidad. Era el 9 de junio del año 193 y Julia Domna estaba a punto de hacer su entrada triunfal en Roma junto a su marido, Septimio Severo, y sus dos hijos.

Julia observó la mirada nerviosa de Basiano, de cinco años, mientras el pequeño Geta dormía recostado en su hombro. Le acarició el pelo con suavidad, su respiración profunda la relajaba. Y aunque no estaba ansiosa, tampoco podía dormir. Julia pensaba en el largo recorrido que los había llevado hasta allí. Hacía unos meses, su marido, Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior, había sido aclamado emperador en la ciudad de Carnuntum. Y ahora, respaldado por las legiones del Danubio, avanzaba con todo su ejército hacia Roma para conseguir el apoyo del Senado y hacerse definitivamente con el manto púrpura de emperador. La columna militar había partido desde el norte varias semanas atrás y ninguna ciudad se había atrevido a ofrecerles resistencia. Durante el largo e incómodo viaje, Julia había aprovechado para repasar mentalmente todas las piezas de la partida. Se trataba de hacer la mejor jugada, pues todavía quedaban contrincantes y para que su esposo fuera el único emperador era necesario eliminar a todos sus rivales. La guerra civil estaba a punto de estallar.

En menos de medio año, Roma había tenido cinco emperadores y tres habían sido asesinados. El primero había sido Cómodo, hijo de Marco Aurelio. El pueblo romano lo consideraba un sanguinario y lo temía por su violencia extrema; su círculo más cercano, también. Fue asesinado tras un complot de su amante Marcia y su prefecto del pretorio Quinto Emilio Leto. El segundo emperador, Helvio Pértinax, fue elegido por los miembros del Senado porque lo consideraban un hombre honesto y moderado. En efecto, Pértinax puso todo su empeño en restablecer el orden en una ciudad endeudada por los vicios de su anterior emperador, pero no supo satisfacer las necesidades económicas de la guardia imperial, que lo asesinó tres meses después de su nombramiento. Fue un reinado breve: ochenta y siete días. El tercer emperador fue Didio Juliano, un excónsul muy rico que con su oro compró Roma y se proclamó rector orbis, «rey del mundo», adelantándose a los otros tres aspirantes al trono imperial: los gobernadores de las legiones de Siria, Britania y Panonia Superior, es decir, Níger, Albino y el marido de Julia, Severo. Y ahora Juliano también estaba muerto.

Antes de esto, la noticia del asesinato de Pértinax y el posterior ascenso al poder de Juliano ya había indignado profundamente a Julia. ¿Cómo era posible que el Imperio se vendiera al mejor postor?, se preguntaba. Fue en esos momentos de inestabilidad cuando Julia y Severo se dieron cuenta de que había llegado el momento de actuar: tras ser proclamado emperador por sus tropas, Septimio Severo inició su expeditio urbica, la marcha militar que lo llevaría a tomar el control de la ciudad y detener a Juliano. Sin embargo, no fue necesario. Tanto el pueblo como el Senado sentían tal animadversión hacia Juliano que, mientras Severo avanzaba con su ejército hacia Roma, el rico gobernador fue asesinado. Su reinado había sido todavía más breve que el de Pértinax: tan solo sesenta y seis días.

Julia celebró la muerte de Juliano. No era para menos, había recurrido a todo tipo de argucias para mantenerse en el poder: primero, había declarado a Severo hostis publicus, «enemigo público» de Roma; después había intentado asesinarlo por medio de un mensajero, que en el último momento cambió de bando, y por último, ya completamente desesperado, le había propuesto a Severo ser coemperador. Lógicamente, este lo rechazó. Él ya era emperador, no compartiría el poder con nadie.

Si la jugada hubiera terminado con la muerte de Juliano, todo estaría ganado, reflexionaba Julia, pero la partida acababa de empezar. El problema era que Severo no era el único que creía ser el legítimo emperador. Los otros dos gobernadores, Albino y Níger, con las legiones a su mando, también reclamaron su derecho al trono. Siguiendo los consejos de su esposa, Severo había negociado hábilmente con el primero, gobernador de Britania: argumentando que sus hijos eran todavía muy pequeños, le había propuesto compartir el Imperio, ofreciéndole el título de césar, es decir, el de heredero, tal y como habían hecho años atrás Marco Aurelio y Lucio Vero. Albino aceptó. Con esta alianza, Severo se aseguraba que uno de sus contrincantes se mantuviera al margen y le despejara el camino para que sus tropas cruzaran sin ningún impedimento Italia para hacerse con la gran capital. Pero quedaba el otro poderoso rival: Pescenio Níger, gobernador de Siria, a quien sus soldados también habían proclamado emperador. La buena noticia era que Níger estaba mucho más lejos de Roma que él, en Oriente, así que esa guerra podía esperar. Sería la siguiente jugada. La primera era conseguir el trono.

Julia jugueteaba a colocarse uno de sus rizos castaños por detrás de la oreja mientras pensaba en todo esto, hasta que, al fin, el paisaje le mostró las murallas de la caput mundi. Ya habían llegado a las puertas de Roma. En ese momento tuvo una idea. Le hizo un gesto a Fabio Cilón, uno de los hombres de máxima confianza de su marido, para que se acercara y le ordenó con rotundidad que avisara a Severo para que detuviera la larga marcha militar. Julia notó cómo el oficial la miraba con cierto recelo, sin duda no estaba acostumbrado a recibir órdenes de una mujer. Pero ella no era una mujer cualquiera, nunca lo había sido, y menos ahora, que era la nueva emperatriz.

Al cabo de un minuto, los soldados se pararon en seco. Julia despertó con dulzura a su hijo Geta y explicó a los niños lo que estaba a punto de suceder. Después salió por la parte trasera de la carroza, seguida por sus dos hijos. Los cogió de la mano y mientras andaban, volteó la cabeza hacia atrás, observando la interminable hilera de tropas que se perdía en el horizonte. Una docena de legionarios los escoltaron hacia Severo, que se encontraba al frente de la comitiva. A lo lejos, vio a su esposo erguido sobre su caballo. Este la miró con expresión seria. ¿Por qué los había hecho parar? ¿Acaso no se atrevía a dar el paso final? Estas preguntas nublaban su mente. Julia lo tranquilizó con una mirada reconfortante. Sabía que su opinión podía tener una influencia determinante en su marido y que una palabra suya todavía podía detenerlo todo. Pero no había nada que temer. No tenía ninguna duda. Estaba impaciente por dar el paso final, pero quería que lo dieran juntos. Sus hijos tenían que ver con sus propios ojos cómo Severo se hacía con Roma. Por este motivo Julia había detenido la marcha. Por eso había insistido semanas atrás en acompañar a su marido en su marcha militar. Al principio, Severo se había negado, pero luego había comprendido que Julia tenía razón: en estos tiempos convulsos, debían permanecer unidos.

Severo cabalgó hacia la emperatriz y sus hijos. Su coraza dorada brillaba con los rayos de sol primaveral y resplandecía como si su dios El-Gabal, a quien su querido padre tanto adoraba, lo hubiera iluminado. Julia avanzó hacia él y lo abrazó con calidez, recordando la frase que Julio César había pronunciado más de dos siglos atrás al cruzar el río Rubicón y que había desatado una cruenta guerra civil: Iacta alea est, «la suerte está echada», pensó la emperatriz. Estaban a punto de hacer historia y, como Julia deseaba, la harían juntos. Rodeados de su escolta personal, los cuatro se cogieron de la mano y empezaron a andar hasta cruzar la puerta Flaminia, el acceso principal de la ciudad. Al entrar, se escucharon gritos de Imperator. Severo alzó los brazos. El pueblo vestido de blanco aclamaba emocionado a su nuevo augusto. Basiano y Geta rebosaban felicidad. Julia estaba exultante y llena de orgullo. La infantería y la caballería avanzaban ordenadamente bajo las guirnaldas de colores y las hojas de laurel que colgaban de los edificios. Los ciudadanos les lanzaban flores a su paso. Los senadores caminaban junto a ellos luciendo ornamentos con imágenes de las divinidades. Fue una entrada gloriosa. Como después escribió Herodiano: «ningún hombre ni emperador había conseguido antes un éxito tan importante sin sangre y sin lucha».

En medio de tanta alegría, Julia recordó cuán abrumada se había sentido al pisar Roma por primera vez con diecinueve años, cuán vulnerable ante la monumentalidad de los edificios, frente a las nuevas costumbres y argucias políticas. Pero se curtió rápido. Ahora, cuatro años después, había pasado de ser una joven desconocida a ser la dueña de Roma. Podía leerlo en las caras de la gente que la aclamaba. Ahora la miraban de forma distinta. Como si ya no fuera la muchacha siria a quien las mujeres de los senadores despreciaban por no ser romana. Ahora, cuatro años después, nadie se atrevía a mirarla de forma despectiva. Ya no era la extranjera. Ahora era la emperatriz.

La comitiva imperial subió hasta el Capitolio. Julia observó a su derecha la larga explanada de arena del Circo Máximo con sus más de ciento cincuenta mil gradas. A lo lejos, divisó también el monumental anfiteatro Flavio, donde el fallecido Cómodo disfrutaba jugando a ser gladiador y exterminando a miles de animales exóticos. Entre vítores y felicitaciones, llegaron finalmente al monte Palatino. Entonces, Julia Domna y Septimio Severo, como nuevos emperadores, tomaron posesión del gran palacio real.

Julia Domna vio la luz por primera vez en el año 170 en la ciudad siria de Emesa, la actual Homs. Su padre, Julio Basiano, además de ser un hombre cariñoso, espiritual e inteligente, era sumo sacerdote del dios del sol El-Gabal y heredero de una estirpe de reyes. La pequeña Julia estaba muy orgullosa de sus ancestros y de pertenecer a un linaje que dirigía y controlaba el culto local desde tiempos antiguos. Su familia era una de las más nobles de la ciudad y, desde que tuvo uso de razón, a ella la educaron los mejores maestros, en un mundo que mezclaba las influencias de su cultura oriental con la helenística. Para satisfacer su intelecto despierto, su preceptor le enseñaba obras en arameo y griego, lenguas que dominaba a la perfección, además de tener nociones de latín. Y desde una edad bien temprana, Julia lo solía sorprender con sus discusiones y reflexiones sobre sus lecturas. La Odisea de Homero la tenía fascinada. ¿Cómo habían ganado los griegos la guerra de Troya con un gran caballo de madera? ¿Acaso los troyanos no habían previsto esta trampa? ¿Era necesaria una estrategia para ganar una guerra? Y ¿se consideraba legítimo recurrir al engaño? El preceptor respondía a sus dudas con precisión, intuyendo en ella una gran inteligencia y rapidez mental, y la niña lo escuchaba muy atenta. Ni siquiera las bromas que le hacía su hermana mayor, Julia Maesa, para despistarla conseguían interrumpir su lectura.