11,99 €

Mehr erfahren.

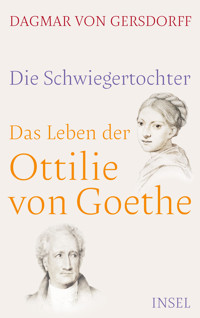

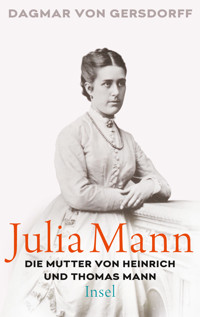

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dagmar von Gersdorff, die Erfolgsautorin von Goethes Mutter, legt mit diesem Buch die erste Biografie über Julia Mann vor und enthüllt dabei ganz neue Seiten im Leben der vieldiskutierten Familie Mann.

Ein Leben wie ein Roman: Julia Mann wurde an der Südküste Brasiliens geboren. Mit achtzehn heiratete sie den Konsul Johann Thomas Heinrich Mann in Lübeck. In der Hansestadt war sie eine aparte Schönheit mit exotischem Flair. Sie war es, die ein poetisches, musisch-exotisches Element in die nüchterne Lübecker Kaufmannsfamilie brachte. Ihr von stolzen Höhepunkten wie tiefer Tragik gezeichnetes Leben hat das Werk von Heinrich und Thomas Mann weit mehr beeinflusst, als bisher bekannt war.

Dagmar von Gersdorff schildert erstmals das Leben der Frau, mit der die berühmteste deutsche Schriftstellerdynastie ihren Anfang nahm.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Dagmar von Gersdorff

Julia Mann

Die Mutter von Heinrich und Thomas Mann

Eine Biographie Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Für Donata von Treskow

Wer bin ich, woher komme ich, daß ich bin, wie ich bin, und mich anders nicht machen noch wünschen kann? Danach forscht man in Zeiten seelischer Bedrängnis.

Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen

Ihr seid beide gottbegnadete Menschen.

Julia Mann

Vorwort

Wer war Julia Mann? Als jüngste Tochter eines deutschen Vaters und einer kreolisch-portugiesischen Mutter 1851 als Julia da Silva-Bruhns in Südamerika geboren, wurde sie als Kind unmittelbar von Brasilien nach Norddeutschland gebracht – ein Abenteuer, das ihren ganzen Lebensweg prägte. Durch die Heirat mit dem elf Jahre älteren Konsul Thomas Johann Heinrich Mann gelang ihr der Sprung in das vornehme Lübecker Patriziat. Fünf Kinder kamen zur Welt, drei Söhne und zwei Töchter: Heinrich 1871, Thomas 1875, Julia (Lula) 1877, Carla 1881, Viktor 1890. Die Söhne verehrten sie. »Unsere Mutter war außerordentlich schön … mit dem Elfenbeinteint des Südens, einer edelgeschnittenen Nase und dem reizendsten Munde, der mir vorgekommen«, schwärmte Thomas Mann. Schon früh erwies sich, daß er und sein Bruder über eine ungewöhnliche literarische Begabung verfügten. Hätte die Mutter sie nicht gegen die Vorwürfe des Vaters in Schutz genommen, ihre Schreibversuche nicht verteidigt, die ersten Romane nicht finanziert – Heinrich Mann würde womöglich einen anderen Beruf ergriffen, Thomas Mann den Nobelpreis nicht erhalten haben.

Ohne Julia Mann gäbe es die berühmtesten Schriftstellerbrüder Deutschlands nicht, und doch wird die Mutter in keiner der Lebensbeschreibungen über Heinrich und Thomas geschildert, ja selbst in einem Buch mit dem Titel »Die Frauen der Familie Mann« findet sie keine Erwähnung. Daß Julia Mann selber Geschichten, Märchen und Erzählungen verfaßte, die Heinrich aufbewahrte, daß sie eine exzellente Vorleserin und gewandte Briefschreiberin war, eine verborgene Künstlerin, die zeichnete, malte und sogar eigene Kompositionen schuf – das alles war bisher unbekannt.

Zu meiner Spurensuche gehörte neben detektivischer Leidenschaft auch eine gute Portion Glück. Aus bisher verborgenen Koffern und privatem Besitz tauchten Briefe, Poesiealben, Handzeichnungen und Fotos auf, die es möglich machten, ihr Leben umfassend zu schildern. Wie bedeutend sie für die Schriftstellersöhne war, geht aus Thomas Manns Bemerkung hervor: »Ich habe eine portugiesische Mutter. Doch ich glaube, daß der romanische Einschlag … meinem ganzen künstlerischen Schaffen unverkennbar seinen Stempel aufdrückt.« Ihr literarisches Interesse, ihre Musikalität und vor allem ihr Erzähltalent wirkten inspirierend und beflügelten die Phantasie ihrer ohnehin phantasievollen Kinder. Thomas Mann versah Frauengestalten wie Gerda Buddenbrook mit ihren Eigenschaften, ihre Gestalt findet sich als Vorbild und Spiegelbild in den Romanen und Novellen beider Söhne.

Heinrich und Thomas Mann haben ihre Korrespondenzen mit der Mutter sorgfältig aufbewahrt, doch durch Flucht und Auswanderung ging vieles verloren. Teile ihrer Briefwechsel liegen heute in deutschen und ausländischen Archiven – je nachdem, in welches Exil es die Söhne und ihre Nachkommen verschlagen hat. Ich bin den Mitarbeitern der Archive in Lübeck und Berlin, München und Düsseldorf, Zürich und Prag dankbar für die Bereitstellung der Materialien, die für meine Arbeit wichtig waren. Genannt sei hier vor allem Britta Dittmann aus dem Lübecker Buddenbrookhaus, die kenntnisreich und unermüdlich meine Fragen beantwortete und mir Manuskripte wie Handschriften zur Einsicht überließ. Viel verdanke ich Dieter Strauss, dem früheren Leiter des Goethe-Instituts in São Paulo, er ist der einzige, der sich seit Jahren bemüht, »die starke Brasilianerin hinter der Schriftstellerfamilie« bekannt zu machen in der Hoffnung, ihr noch existierendes Elternhaus an der brasilianischen Küste als Kulturstätte zu erhalten. Unterstützung fand ich bei den Mitarbeiterinnen des Heinrich-Mann-Archivs der Akademie der Künste Berlin, bei Tomáš Pavlíček vom Literaturarchiv Prag, der mir ihre Briefe, Karten und Korrespondenzen per Internet zukommen ließ. Ich danke Katrin Keller vom Thomas-Mann-Archiv Zürich für die Bereitstellung der digitalisierten Fotothek und Doreen Wenzel von der Bayerischen Staatsbibliothek für ihre Handschriftenübertragung. In Berlin war mir der Musik- und Thomas-Mann-Kenner Professor Volker Mertens hilfreich, in Lübeck führte mich Karsten Blöcker bereitwillig durch jene »weiße Villa«, in der Julia Mann nach dem Tod des Senators mit ihren Kindern lebte. Professor Paolo Astor Soethe aus Brasilien, der uns mit seiner Frau besuchte, gab mir Hinweise zu Julia Manns südamerikanischer Herkunft. Meiner Lektorin Heike Ochs, bekannt für staunenswerte Umsicht und Sorgfalt, danke ich für den kenntnisreichen Beistand, mit dem sie schon meine früheren Biographien begleitet hat. Der innigste Dank gilt meiner immer zahlreicher werdenden Familie, in Sonderheit meinem liebenswürdigen Mann, ohne dessen Zuspruch ich die Biographie nicht hätte vollenden können.

Für Thomas Mann muß es ein besonderes Anliegen gewesen sein, die Wirkung der Mutter auf seinen Werdegang hervorzuheben. »Ich denke«, sagte er der schwedischen Akademie bei der Verleihung des Nobelpreises, »daß zur Beurteilung meines Werkes oder des Werkes meines Bruders Heinrich dieser Einfluß kaum zu unterschätzen ist.« Sein Biograph Klaus Schröter bemerkte: »Mit der jungen, anmutigen und schönen Frau drang nicht nur ein fremdländisches Element in die gemessenen Verhältnisse des Lübecker Patriziers ein; die halb-romanische Herkunft der Julia da Silva-Bruhns wurde den Kindern dieser Ehe eine durchaus bestimmende Mitgift.«

Zeitlebens hat Julia Mann ihre Eigenständigkeit, die sie als »schöne Ungebundenheit« bezeichnete, über alles gestellt. Ihrem Leben mit seiner südlich-exotischen Leidenschaftlichkeit und geistigen Ausstrahlung nachzugehen war für mich eine herausfordernde Aufgabe – so faszinierend wie die Frau, von der dieses Buch handelt.

Dagmar von Gersdorff

ERSTER TEIL

HEIMAT BRASILIEN

Sie war von ausgesprochen romanischem Typus, in ihrer Jugend eine vielbewunderte Schönheit und außerordentlich musikalisch.

Thomas Mann

Ihr Leben hatte begonnen wie ein Roman. Sie war nicht im Haus ihrer Eltern, überhaupt in keinem Haus, sondern im brasilianischen Urwald geboren worden. »Zwischen Affen und Papageien« sei sie zur Welt gekommen, hatte ihr Vater lachend behauptet.1 In Freiheit und glücklicher Ungebundenheit war sie aufgewachsen, mit den Mulatten- und Kreolenkindern hatte sie gespielt und mit den schwarzen Sklaven, die die Plantagen ihres Vaters bearbeiteten. Gern war sie bei den Großeltern gewesen, dem Großpai Manoel und der Großmai Maria, auf deren Besitzung Ilja Grande die üppigsten Pflanzen wuchsen, die seltensten Tiere lebten. Die kleine Julia war noch keine sieben Jahre alt, als der Vater sie auf ein Schiff brachte, das nach Europa segelte, genauer: nach Frankreich und von dort in den Norden Deutschlands, wo seine Geburtsstadt lag.

Dieser Vater war ein hochgewachsener Mann mit blauen Augen und blondem Backenbart und hieß Johann Ludwig Hermann Bruhns. Er stammte aus einer traditionsreichen Lübecker Handelsfamilie und hatte ursprünglich die schon vom Großvater gegründete Firma übernehmen sollen. Doch für den abenteuerlustigen Jungen war diese Aussicht zu beschränkt, er hatte große Pläne, und mit neunzehn heuerte er auf einem französischen Segler an, um in das Land seiner Sehnsucht zu entfliehen. Brasilien war damals ein begehrtes Land für viele Europäer. Gerne akzeptierten sie das Angebot des portugiesischen Königs João VI. an ausländische Kaufleute, sich in Rio de Janeiro anzusiedeln.

Der junge Ludwig Bruhns, der seine Lehrzeit in der Firma seines Vaters hinter sich hatte, ging zunächst nach Santos, erwarb dann Plantagen im Süden, baute Kaffee und Zuckerrohr an und brachte es in wenigen Jahren zu großem Vermögen. Er änderte seine Vornamen, hieß nicht mehr Johann Ludwig Hermann, sondern João Luiz Germano, wurde nicht nur wohlhabend, sondern war auch wohl angesehen, ein kluger Mann, zuverlässig und geschickt. So konnte er es wagen, sich sieben Jahre nach seiner Ankunft um die Tochter eines begüterten und vornehmen Handelspartners zu bewerben. Die siebzehnjährige Maria Luiza da Silva war ihm längst durch ihr freundliches Wesen und ihre anmutigen Bewegungen aufgefallen, eine südländische Schönheit mit einem ebenmäßigen Gesicht in Form eines klassischen Ovals, wie man es nicht oft antraf, mit nachtschwarzem, zu Zöpfen geflochtenem Haar und großen dunklen Augen – die ganze Gestalt war ungemein anziehend und reizend. Auch trug Maria Luiza zufällig dieselben Vornamen wie Johann Ludwigs Mutter Marie Luise Bruhns zu Hause. Ihr streng katholischer Vater Dom Manoel Caetano da Silva, Geschäftsmann und Großgrundbesitzer portugiesischer Abstammung, war schon in der vierten Generation in Brasilien ansässig. Der Bewerber, dessen Fähigkeiten er kannte, schien vertrauenswürdig – Dom Manoel willigte ein.

Die Hochzeit des 27jährigen João Luiz Germano Bruhns aus Deutschland mit der märchenhaften portugiesischen Braut fand am 4. Februar 1847 auf der Ilja Grande, dem Besitz ihrer Eltern, statt. Das Geschenk von Dom Manoel bestand in zwei schwarzen Sklaven, einem Kreolen namens José und einer Kreolin namens Ludovina, vierzehn und sieben Jahre alt, die er zur Vermählung der Tochter nicht ganz billig erworben hatte. Der glückliche Bräutigam hatte als Wohnsitz das an der Küste gelegene Dorf Angra dos Reis gewählt. Es war der Geburtsort seiner Frau. Dort kamen in den folgenden Jahren drei Kinder zur Welt: 1848 Sohn Manoel, 1849 Tochter Maria Louise, genannt Mana, 1850 Sohn Luiz. Daß alle Kinder im katholischen Glauben erzogen wurden, war so selbstverständlich wie die Tatsache, daß ihr protestantischer norddeutscher Vater für sie Katholik wurde. Daß sich im fernen Deutschland 1848 eine Revolution ereignete, erfuhr man erst Wochen später, und es interessierte auch weniger als die Tatsache, daß ein viertes Kind sich ankündigte. Ehepaar Bruhns hatte sich eben entschlossen, ihr Domizil an die Küste von Paraty zu verlegen, und eine Karawane aus Kindern, Sklaven und Gepäck – der Vater zu Pferde voran, die schwangere Mutter im Tragsessel – zog die Küste entlang, als sich die Geburt ankündigte. Man schickte Sklaven und Kinder voraus, bettete die Mutter unter Palmen, und so kam am 14. August 1851 das Kind zur Welt. Es war ein Mädchen.

Das Anwesen, in das die Familie mit dem Neugeborenen einzog, lag in einer flachen Bucht am Atlantischen Ozean. Ludwig Bruhns hatte die schöne Fazenda mitsamt Lagerhalle und Bootshaus ein halbes Jahr zuvor erworben. Zehn Hütten standen allein für die Sklaven zur Verfügung. Nachdem die Familie mit Sack und Pack untergekommen war, konnte das Neugeborene in der heiligen Taufe den Namen Julia erhalten. Noch heute existiert der vergilbte Taufschein, worin der Familie da Silva bescheinigt wird, daß sie »Weiße und Freie« und katholischen Glaubens seien. Taufpate in der Hauptkirche Nossa Senhora dos Remédios war der Apotheker und Kolonialwarenhändler Francisco Alves da Costa Guimarães, der der Familie auch später nützlich wurde.

Die Fazenda trug zu Recht den Namen Boa Vista – Schöne Aussicht. Das Haus thronte an einer erhöhten Stelle, und vom Balkon aus hatte man einen traumhaften Blick über den Atlantischen Ozean. In früheren Zeiten hatte diese Bucht als Versteck für die Gold- und Diamantfunde gedient, die im bergigen Hinterland entdeckt worden waren. Der einzige Weg, um das Gold mit Maultieren zu den Schiffen zu bringen, war ein noch von den Indios geschaffener Pfad, der durch das unwegsame Gebirge bis zum Meer führte. Die kostbare Beute mußte vor spanischen und französischen Piraten geschützt werden, wozu sich die verschwiegene Bucht hervorragend eignete. Zugleich vermehrten die Goldfunde den Reichtum der Stadt Paraty, die im Lauf des Jahrhunderts auch durch den Anbau von Kaffee und Zuckerrohr einen großen Aufschwung erlebte. Im Ort entstanden prächtige, mit farbigen Fliesen dekorierte Villen, wuchsen hübsche Bürgerhäuser mit hölzernen Balkonen und grünen Innenhöfen im portugiesischen Kolonialstil empor; afrikanische Sklaven, die jahrelang die Hälfte der Einwohner stellten, besorgten die Arbeiten auf Schiffen und Plantagen.

Wenn Julia Mann ihren Kindern die ferne Heimat schilderte, ließ sie Palmenhaine und strohgedeckte Hütten, pfeilschnell vorüberschießende Kolibris und krächzende Urubus wie in einem farbigen Kaleidoskop vor ihnen entstehen. Sie erzählte aber nicht nur davon, sie zeichnete ihre brasilianische Kindheit auch auf – auf den lockeren Folioseiten eines verblichenen, mit Fäden zusammengebundenen Kontobuches, das heute im Archiv der Akademie der Künste Berlin liegt.

Das Kindheitsparadies endete jäh. Maria Luiza da Silva starb bei der Geburt ihres sechsten Kindes, und auch das Neugeborene starb. Sie war achtundzwanzig Jahre alt. Im Sterberegister der Hauptkirche von Paraty ist verzeichnet: »Beigesetzt wurde auf dem Friedhof dieser Gemeinde Dona Maria Senhorinha da Silva Bruhns, Weiße, gebürtig in der Stadt Angra dos Reis, verheiratet mit João Luiz Germano Bruhns, mit allen Sakramenten und ohne Testament.« Ihr Todestag war der 19. März 1856. Sie hinterließ einen unglücklichen Mann und fünf kleine Kinder.

Ludwig Bruhns, mit vierunddreißig Jahren Witwer, gab die Kinder fort. Manoel, Mana und Luiz kamen in ein Internat in Rio, die fünfjährige Julia und der dreijährige Paolo zum Großpai Dom Manoel und zur Großmai Dona Maria da Silva in ihr Haus auf der Ilja Grande südlich von Rio de Janeiro. Der Großvater war bemüht, die Enkelin durch kleine Späße zu erheitern, die Großmutter war herrisch und verbot ihr, die schwarzen Sklaven zu besuchen und in ihren Hütten carne seca zu essen, Trockenfleisch mit schwarzen Bohnen. Jeder Ungehorsam wurde streng bestraft.

Währenddessen plante der Vater die Zukunft. Ohne Frau war die Farm nicht zu bewirtschaften, außerdem würde die beginnende Sklavenbefreiung wirtschaftlich verheerende Folgen haben – er mußte sich eine neue Existenz aufbauen. Doch wohin mit den fünf unmündigen Kindern? In Deutschland, wußte er, war die bessere Ausbildung möglich. Er nahm Kontakt zu den Verwandten in Lübeck auf. Sein jüngerer Bruder Eduard, der an seiner Stelle den Weinhandel leitete, hatte Kusine Emma geheiratet und einen eigenen Hausstand begründet. Auch seine Mutter Marie Luise lebte noch im alten Lübecker Haus. Ihnen würde er die Kinder – nebst einer ausreichend großen Summe zu deren Unterhalt – übergeben.

Es existieren noch die Urkunden mit den Listen all dessen, was João Luiz Germano Bruhns in Paraty zum Verkauf annoncierte: Landbesitz, Boote, Möbel, Gegenstände aus Gold, Silber und Kupfer, Gläser, Werkzeug, ein Wohnhaus mit angebauter schindelgedeckter Küche sowie zehn auf Pfeilern ruhende Sklavenhütten. Auch die Sklaven sind sämtlich mit Namen und Preis verzeichnet. Es dauerte Monate, bis er den Verkauf und die Überfahrt nach Europa geregelt hatte. Am 28. März 1857, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, war der Handel vollzogen. Die Vollmacht über den Verkauf erstellte jener Francisco Alves da Costa Guimarães, der als Julias Taufpate gewirkt hatte. Schließlich beschleunigte eine gefährliche Gelbfieberseuche die Abreise. Die Sklavin Anna half dem Vater bei den Kindern. Ihr hatte er die volle Freiheit zugesichert – auch diese Urkunde existiert noch –, allerdings unter der Bedingung, daß sie ihm noch weitere fünf Jahre dienen müsse. Im April 1858 bestieg Ludwig Bruhns mit ihr und den Kindern ein französisches Segelschiff. Ahnten die Kinder, was ihnen bevorstand? Hatte er zumindest die drei älteren, neun, zehn und elf Jahre alt, in das Abenteuer eingeweiht? Nach einer Überfahrt, die zwei volle Monate dauerte, ging man in Le Havre von Bord und bestieg einen Dampfer, der einen nach Hamburg brachte, wo man eine Postkutsche mietete. Das Ziel hieß Lübeck.

Durch ein von zwei Türmen bewachtes, ungewöhnlich breites Tor rollte die schwerfällige Kutsche über Kopfsteinpflaster und enge Gassen in der fremden Stadt ein. Die Kinder erblickten hohe Häuser mit geschweiften Giebeln und Kirchen aus rotem Backstein, deren Türme spitz in den Himmel ragten – sie sahen und staunten! Die Kutsche hielt, ein Diener eilte herbei, im Haus warteten zwei alte Damen in breiten Krinolinenkleidern bereits ungeduldig auf die Ankömmlinge, Großmutter Marie Luise Bruhns und ihre ältere Schwester. Beide waren in höchstem Maße gespannt auf die unbekannten Enkel, die aus Rio de Janeiro eintreffen würden, wobei die unruhige Großtante in ihrem lübischen Plattdeutsch gefragt haben soll: »Wann kamen denn nu Ludwig sin lütten Swatten?!« Sie hatte in den Kindern aus Brasilien Schwarze vermutet!

Julia da Silva-Bruhns war in der Stadt eingetroffen, wo sie aufwachsen, in der sie bleiben würde. Durch die Heirat der noch nicht Achtzehnjährigen mit dem wohlhabenden Firmenchef und Konsul Thomas Johann Heinrich Mann begann für sie ein wichtiger Lebensabschnitt: zukünftig gehörte sie als vornehmes Mitglied der patrizischen Oberschicht der alten Hansestadt an. Ihr Salon im neuerrichteten Stadtpalais wurde von Bürgermeistern und Senatoren besucht, ihre Konzertabende, an denen sie Mozart und Beethoven vortrug, von Musikkennern und Verehrern frequentiert. Zum ersten Mal hielten durch sie, die »Frau aus der Fremde«, künstlerische Elemente in dem bis dato eher prosaischen Kaufmannshause Einzug, Interesse an Oper und Literatur, vor allem aber produktive schöpferische Fähigkeiten, die man bis dahin in der Familie Mann nicht gekannt hatte.

Ihr Aufenthalt in Lübeck endete mit dem Tod des Senators, der fünfzigjährig an Krebs starb. Julia Mann verließ die Stadt und zog mit ihren Kindern nach München. Der Ruhm, der ihrem Sohn Thomas durch die Buddenbrooks zuteil wurde, und der Erfolg, den Heinrichs Roman Der Untertan erzielte, verliehen auch ihrem Dasein Glanz, man feierte sie als Dichtermutter. Ihr Anteil am Schaffen der genialen Söhne ist bedeutend; beide haben von ihrer südländischen Wesensart, ihrer leidenschaftlichen Musikalität, den poetischen Erzählungen und mündlichen Berichten auf vielfache Weise profitiert. »Dadurch begann sich die Bestimmung zum Erzähler und Prosa-Schriftsteller in meinem Bewußtsein doch erst zu festigen«, schrieb Thomas Mann 1930 im »Bild der Mutter«.2

Julia Mann, geboren 1851 im brasilianischen Dschungel »unter Affen und Papageien«, gestorben 1923 im bayrischen Weßling, wurde zur Mutter einer ganzen Schriftstellerdynastie, die mit den berühmten Söhnen begann, sich in den Enkeln fortsetzte und bis heute nicht beendet ist. Einer der Nachkommen, Urenkel Frido Mann, versah seinen Roman Brasa1999 mit der Widmung: »Meiner brasilianischen Urgroßmutter Julia und allen, die mitgeholfen haben, ihren Spuren nachzugehen.«

Entwurzelt und verpflanzt

Immer märchenhafter, unerreichbarer und schattenhafter aus einer versunkenen Welt taucht Dodos Kindheit vor ihren Augen auf, unwiederbringlich.

Julia Mann

Es war die Lübecker Großmutter, die den brasilianischen Enkeln – deren seltsame Sprache kein Mensch verstand – das Eingewöhnen in der fremden Umgebung erleichterte. Zu ihrer Freude waren die Kinder gerade an ihrem Geburtstag, dem 30. Juni 1858, eingetroffen. Marie Luise Bruhns, geborene Sievers, war noch keine sechzig, »immer lachend und heiter, ziemlich klein und behende, gütig und aufopfernd« und unterschied sich dadurch in jeder Hinsicht von der herrischen Großmai auf der Ilja Grande. Man merkte, daß sie ihre Enkelin liebte und verwöhnen wollte. Wenn die Schwestern kamen, deckte sie ihnen einen eigenen Tisch mit Kakao und Butterkuchen. Ihr unverheirateter Sohn lebte noch bei ihr, und kaum daß man gegessen hatte, machte sich »Onkel Theo« über die Kompottflecken der Nichten lustig. Dann kamen die Brüder von nebenan, sie durften in den Garten rennen und sich »unten im Grunde hinter Stachel-, Gicht- und Johannisbeeren« belustigen. »Auf der Terrasse wurde Federball, Verstecken und Wettlauf gespielt, was gewöhnlich durch die Beteiligung von Freundinnen und Freunden noch vergnüglicher wurde.«

Kaum zwei Wochen waren vergangen, als etwas Unbeschreibliches geschah, für Julia zu schrecklich, als daß sie ruhig davon hätte berichten können. Der Vater, dem nichts daran lag, sich länger als nötig in Lübeck aufzuhalten, hatte die Rückreise nach Brasilien längst beschlossen, die Kinder sollten es aber erst dann erfahren, wenn er sich auf hoher See befand. Die Mulattin Anna mußte mitkommen. Sie durchkreuzte seinen Plan, die Abreise geheimzuhalten. Am frühen Morgen trat sie an die Kinderbetten, um Abschied zu nehmen. Als Julia sie weinen sah, begriff sie die Situation und schrie so jämmerlich, daß der Vater herbeieilte und die Sklavin scharf zurechtwies. Spurlos konnte eine solche Härte an dem Kind nicht vorübergehen. Die herzlose Art, mit der er sie zurückließ, wurde zu einem Trauma, unter dem Julia ein Leben lang litt. Sicherheit, Geborgenheit gab es nicht mehr. Von ihrer Unrast zeugen die häufigen Umzüge und wechselnden Wohnungen, in denen sie eine Heimat suchte, ohne doch jemals heimisch zu werden.

Vor der Rückreise hatte der Vater mit Bruder und Schwägerin, die ein großes Haus auf der Parade besaßen, die Aufnahme seiner Töchter vereinbart. Eine solche Villa hätte man sich in Paraty nicht im Traum vorstellen können! Die Räume waren mit allem ausstaffiert, was man von einem soliden norddeutschen Wohn- und Geschäftshaus erwarten konnte. Das mit Sandsteinplatten geflieste Entree hatte drei weißlackierte Türen; eine führte ins Kinderschlafzimmer, wozu als unerhörter Luxus eine eigene Badestube gehörte, links lagen die Dienstmädchenkammern, rechts die beiden Gästezimmer, in die sie einen längeren Blick werfen durften: hier wohnte ihr Vater, wenn er aus Brasilien zu Besuch kam. Da gab es einen »Salon« mit grünen Draperien an den Fenstern, dunkelgrünen Plüschsesseln und silbernen Kandelabern, eine überdachte Veranda mit Buchsbaumpyramiden, im Hof eine Pumpe und den Holzstall, in dem auch die Schlitten standen – Gegenstände, die man nie zuvor gesehen hatte. Hier war es, wo Onkel Eduard seine Nichte Julia so verprügelte, daß sie es nie mehr vergaß.

Die Brüder Manoel, Luiz und Paolo waren von den Nachbarn aufgenommen worden. Der fünfzigjährige, hoch geschätzte Arzt Dr. Wilhelm von Bippen hatte als Mitglied der Bürgerschaft an der Verfassungsreform von 1848 mitgewirkt, was seine Reputation noch erhöhte. Sein Sohn Wilhelm, wie Manoel Schüler des Katharineums, wurde später ein bedeutender Historiker. Die drei Brüder gewöhnten sich ebenso schnell an die neue Umgebung wie ihre Schwestern nebenan. Sonntags spazierten Julia und Mana mit Onkel und Tante Bruhns an der Trave entlang zum Holzlager, an freien Tagen durften sie auch allein in die Stadt gehen, besorgten ihre Schulbücher bei Buchbinder Groth in der Mühlenstraße, Zucker bei Onkel Lau in der Hüxstraße und Wolle bei Johanna Bruhns in der Fleischhauerstraße. Sie kannten in der Stadt bald jeden Weg und Steg. Den Schulbesuch hatte der Vater vorsorglich geregelt. Die Töchter kamen in die Privatanstalt von Therese Bousset, die sich bald persönlich um die kleine Julia kümmerte. Demoiselle Bousset war fünfundvierzig Jahre alt, klein und schief, doch von liebevollem und großzügigem Wesen. Thomas Mann hat die bucklige Person als »Sesemi Weichbrodt« in die Buddenbrooks eingefügt, auch Heinrich hat sie zu einer Romangestalt gemacht; in Zwischen den Rassen ist es eine verwachsene alte Frau mit Kapotthut und schief von der Schulter hängendem Mantel, deren sich das Kind Lola vor allen Leuten schämt.

Vater Ludwig Bruhns verfaßte seine Briefe weiterhin auf portugiesisch.3Minhas queridas filhas Mana e Dodo, schrieb er, Seu Pai, que muito as estimas; Therese Bousset war es, die den brasilianischen Mädchen die ersten deutschen Worte beibrachte. Die kleine Frau war freundlich zu Julia, ließ sogar eigens Gerichte mit Bohnen für sie kochen. Doch sie konnte auch andere Saiten aufziehen. »Weil Therese das Kind nicht verwöhnen und verziehen wollte, hat sie es einigemale strafen müssen.« Wofür die Strafen? Sie hatte ein Stück Mandelseife genommen und mußte in der Ecke stehen, sie beschaffte sich Süßigkeiten und wurde von Therese geschlagen. Einmal hatte sie ein schönes Glas zerbrochen und wurde in die Speisekammer gesperrt. Danach ereignete sich die Sache mit dem Kanarienvogel, der eines Morgens verhungert im Käfig lag; darunter litt sie am meisten.

Der erste Winter in Lübeck war für Julia da Silva eine Sensation. »Diese hielt den Schnee für Zucker«, berichtete Thomas Mann, »und war sehr enttäuscht, nachdem sie ihn probiert hatte.«4 Das fand er so belustigend, daß er das Ereignis noch nach langen Jahren seiner Freundin in Amerika beschrieb. Weihnachtsfeste waren der Höhepunkt des Jahres – schon das Wort war von Glanz umgeben! Vater Ludwig Bruhns schrieb aus Rio: Minhas queridas filhas Mana e Dodo, recebi as Suas cartas, e muito estimo, que se divertissem bem pelo Natal – »Meine lieben Töchter Mana und Dodo, Eure Briefchen habe ich erhalten und mich sehr gefreut, daß Ihr am Weihnachtsfest so viel Vergnügen hattet …« Am Heiligen Abend fand nach der Kirche die große Bescherung statt. »Da gab es Puppenkommoden von einem halben Meter Höhe und dreiviertel Breite mit drei Schubladen« – später würde Julia diese Kommode Heinrichs Tochter Leonie schenken. Unter dem Baum fanden sie »silberne Serviettenringe; große Wachspuppen und gewöhnlich 6 Mark Kurant dazu.« Das Geld habe sie unvernünftigerweise verschenkt, berichtete Julia Mann, und zwar »an einen italienischen Drehorgelmann, weil er ein so hübsches trauriges Gesicht hatte«. Der Ausdruck »Drehorgelmann« blieb Sohn Thomas im Gedächtnis; in den Buddenbrooks taucht er wieder auf. Es heißt da: »… aber draußen, auf dem hartgefrorenen Schnee der Straße, musizierten die italienischen Drehorgelmänner.« Woher in Lübeck »italienische Drehorgelmänner« kommen, erfahren wir nicht.

Julias Lieblingsfach war die Musik. Sie saß oft länger am Flügel als vorgeschrieben und spielte so gut, daß Musiklehrer Pape ihr eigene Kompositionen widmete, mit denen sie auch vor Publikum auftrat. Das Klavierspiel stellte für sie eine innere Heimat dar, einen Fluchtort, an den sie sich zurückziehen und den ihr niemand verbieten konnte. Sie komponierte auch selbst kleine Stücke. Pianistin oder noch lieber Schauspielerin wollte sie werden. Das wurde ihr auf der Stelle verboten. Zwar spielte man im Pensionat auch für Gäste Stücke mit verteilten Rollen, und es stellte sich heraus, daß gerade sie überzeugend deklamieren konnte und eine verblüffend dramatische Begabung bewies. Doch der Beruf einer »Theaterdame« war für ein Mädchen aus besserem Hause die wahre Schande. Therese Bousset erklärte kurzerhand, »sie dürfe keine Lust zu so etwas haben, sonst würden Pai und Großmai, Therese, Oncles und Tanten sehr traurig«. Damit wurde das schöne Vorhaben im Ansatz erstickt. Zu einem der Picknickausflüge, die mit der ganzen Schule veranstaltet wurden, kam auch Julias Bruder Manoel, »damals ein fünfzehnjähriger hübscher Junge, der mit seinem südländischen Typus, dem kleinen Anflug von Bartflaum auf der Oberlippe und seinem etwas frühreifen Wesen viel älter schien und den Mädchen ausnehmend gefiel«. Manoel, Luiz und Paolo blieben sieben Jahre in Lübeck, bevor sie vom Vater nach Brasilien zurückbeordert wurden. Krönung jeder Woche waren die Sonntage bei der Großmutter. War das Wetter gut, fuhr man nach Schwartau, um die berühmten Bonbons zu kaufen, war es schlecht, kletterte Marie Luise Bruhns persönlich auf den Speicher, »um zum Theaterspielen aus ihrer großen Kiste alten Theaterplunder wie herrliche gelbe und weiße Straußenfedern, Bauern- und Bäuerinnenkostüme zu holen«. Alle tanzten »fremdartig herausgeputzt« nach der Musik, welche die alte Dame, die sich das in ihrem Alter nicht mehr hatte träumen lassen, auf dem Klavier produzierte. »Dodo sieht die liebe alte Frau noch, wie sie sich während des Spieles nach den tanzenden Kindern umschaut und die Nase vor Lachen krauszieht.«

Auch diese glückliche Zeit fand ein plötzliches Ende. Julia war kaum vierzehn Jahre alt, als man ihr sagte, die Großmama sei an Lungenentzündung ernstlich erkrankt. Innerhalb von drei Wochen war sie tot. Mit ihr starb die liebste Verwandte, die sie in Lübeck hatte. Damit nicht genug, wurde Manoel, auf dessen dunkelhaarige Männlichkeit sie so stolz war, vom Vater nach Rio beordert. Noch waren Luiz und Paolo da, mit denen sie ein letztes Mal ans Bett der Großmutter trat. »So ernst und still hatte Dodo sie im Leben nie gefunden; das kleine feine Antlitz mit der gebogenen Nase, die jetzt weit hervortrat; das in der Krankheit völlig silbern gewordene Haar, auf dem die gewohnte Haube saß; die eingefallene Brust, die hageren Händchen, alles wachsbleich, dazu das noch mehr bleichende schneeig seidene Gewand – lange konnte Dodo sich nicht bei der Toten aufhalten; das Gefühl, daß dies nicht mehr ihre Großmutter sei, sondern nur eine tote, seelenlose Figur, bemächtigte sich ihrer auch jetzt wieder wie damals am Sarge ihrer Mai.«

Während ich mich mit der Schulzeit von Julia da Silva-Bruhns befaßte, bestand kaum Aussicht, aus dieser frühen Zeit ein Foto von ihr zu finden. Doch dann ergab sich, daß das Archiv des Buddenbrookhauses ein seltenes Dokument aus Privatbesitz erhielt, ein Poesiealbum der Schülerin Domenika Zingg. Unter den liebevollen und wehmütigen Sprüchen ihrer Klassenkameradinnen findet sich auch ein frommer Vierzeiler in Schönschrift, den Julia Bruhns zusammen mit einer hübschen Bleistiftzeichnung eintrug. Das Besondere aber: es befand sich darin ein Foto der Schülerinnen, darunter auch die gleich gekleideten Schwestern Bruhns. Alle Pensionärinnen stecken in hochgeschlossenen, mit Borten und Posamenten besetzten Kleidern, wie sie auch ihre Mütter trugen, mit Röcken so weit, dick und faltig, daß eine sportliche Betätigung kaum möglich scheint. Julia legt zaghaft eine Hand auf den Rock ihrer Freundin. Was geht in diesem ernsten Gesicht vor? Das Foto war ein Geschenk für die Eltern daheim – sie aber hatte keine Eltern, sie war eine Halbwaise, die dankbar zu sein hatte für alles, was man ihr bot. Wenn andere Schülerinnen in den Ferien nach Hause fuhren, nahm Therese sie mit nach Travemünde. Der schöne Ostseestrand mit den leise ans Ufer schlagenden Wellen konnte Julia an die heimatliche Bucht von Paraty erinnern. »In der großen Glasveranda, dem Wäldchen gegenüber« las Fräulein Therese ihnen Hoffmanns Undine vor. Jahre später war es Julia Mann, die »dem Wäldchen gegenüber« ihren Söhnen Hoffmanns Undine vorlas. »Die lichtesten Zeiten meiner Jugend aber waren die alljährlichen Sommerferienwochen in Travemünde«, schrieb Thomas Mann.

Als die Schwestern in Lübeck eintrafen, hatten Eduard und Emma Bruhns noch keine Kinder, auch darum waren ihnen die Nichten willkommen. Drei Jahre später bekam Emma ihr erstes Kind, die Tochter Elisabeth, genannt Ella; zwei Jahre später folgte Anna, im Jahr darauf Peter Gottlieb, der aber schon nach wenigen Tagen starb. Eine dritte Tochter kam 1867 zur Welt, die wie die Mutter Emma hieß; später noch der einzige überlebende Sohn Carl Ludwig, der Kaufmann wurde. Die drei Kusinen waren fortan aus Julias Leben nicht mehr wegzudenken. Ella als Älteste hat über ihre gemeinsame Zeit Aufzeichnungen hinterlassen, die bisher unveröffentlicht im Archiv des Buddenbrookhauses liegen. Was sie darin berichtet, gibt uns Aufschluß über die hastige Art, in der Vater Bruhns seine Kinder in Lübeck unterbrachte. »Ungefähr alle zwei Jahre kam der große Onkel Ludwig, Papas Bruder, von Brasilien nach Lübeck«, schreibt sie, »vielleicht auch noch öfter, seit er nach dem Tod seiner Frau die Kinder zurück in seine Heimat brachte: Die Knaben: Manoel, Luiz und Paolo zu von Bippens nebenan, die Mädchen Maria und Julia zu Therese Bousset.«5 Ludwig Bruhns, der erstaunliche Onkel aus Brasilien mit den roten Seidentaschentüchern und den Bonbons in den Jackentaschen, machte großen Eindruck. »Onkel Ludwig wohnte stets bei uns in den zwei Fremdenstuben rechts von der Haustür. Er rauchte aus einer langen Meerschaumpfeife und holte den Schnupftabak aus einer goldenen Dose« – von ihr würde noch sein Enkel Thomas sprechen. Bei festlichen Einladungen, heißt es in Ellas Aufzeichnungen, sei auch Konsul Heinrich Mann erschienen. Dies ist der einzige Fingerzeig, daß der Junggeselle seine spätere Frau weder auf einem Casinoball noch bei einer Hochzeit kennenlernte, wie sie ihren Kindern weismachen wollte, sondern sie schon als Schülerin bei den Verwandten sah. Das auffallend hübsche Mädchen mit dem dunklen Haar und der bräunlichen Haut war eine Erscheinung, nach der man sich auf der Straße umsah – auch Konsul Mann war von ihr angetan.

Noch aber war sie keine sechzehn und nicht einmal konfirmiert. Im Jahr zuvor war ihre Schwester Mana eingesegnet und glühend von ihr beneidet worden. Nicht aufgrund des kirchlichen Segens, sondern wegen der kleinen goldenen Uhr, die der Vater ihr schenkte – es war die Uhr ihrer gestorbenen Mai. Man hatte es in Lübeck nicht leicht gehabt, die brasilianischen Kinder zum Übertritt in den protestantischen Glauben zu bewegen. Julia war in Paraty katholisch getauft worden. In Lübeck hatte man nur mit Mühe einen Übersetzer der Urkunde gefunden, die noch heute im Berliner Heinrich-Mann-Archiv liegt. »Pastor Wigario Collado José Alberto da Silva bezeugt, daß Julia (wurde) getauft am 6ten December 1851. Vater: João Louis Germano Bruhns, geb. in Lübeck. Mutter: Maria Senhorinha da Silva, geb. in Angra dos Reès. Gevatter: Francisco Alves da Costa Guimarais. Protectora: Nossa Senhora da Concicao.« Bisher hatte der katholische Glaube sie mit ihrer Mai verbunden, und auf der Überfahrt war ihr die Madre de Deus tröstend über den Wassern erschienen. Nun sollte der Pfarrer sie in die Welt des norddeutsch-lutherischen Protestantismus einführen. »Manoel, der älteste Bruder, damals zehn- oder elfjährig, wurde gefragt, ob er Protestant werden wollte«, das gab den Ausschlag, wie auch die Person des Pfarrers, »und so geschah die Segnung und Aufnahme der Kinder in die protestantische Gemeinde.«

Zur vollendeten Ausbildung junger Mädchen aus besseren Kreisen gehörte selbstverständlich der Tanzunterricht. Beim krönenden Abschlußball erschienen die Absolventinnen in weißen Kleidern mit farbigen Schärpen und »ausgeschnittenen Schuhen«. Dieses Fest war unvergeßlich mit Julias erster großen Liebe verbunden. Sie hatte sich schon während der Schulzeit in den vier Jahre älteren Paul Stolterfoht verliebt – und er ebenso heftig in sie. Er entstammte einer kinderreichen Familie. Sein Großvater Joachim Nikolaus Stolterfoht hatte aus zwei Ehen siebzehn Kinder, Paul seinerseits war der Jüngste von sieben Geschwistern. Seine Schwestern waren Julias Freundinnen. Amalie Stolterfoht würde die Nachfolgerin von Therese Bousset werden, Ina den millionenschweren Senator und Bürgermeister Eschenburg heiraten.

Julia liebte den dunkelhaarigen Paul, auch wenn er keine Firma und kein Landgut erben würde, sondern sich als Lehrling erst hocharbeiten mußte. Ehrgeizig und zielstrebig genug war er. Doch als Therese Bousset zufällig merkte, mit welchen Blicken der Achtzehnjährige während einer Quadrille das Fräulein Bruhns bedachte, ging ihr ein Licht auf. Sie nahm ihn zur Seite und erklärte mit strengem Nachdruck: »Lieber Paul, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts, übrigens ist Julia an Herrn Konsul Mann versprochen, also laß die Finger von dem Mädchen.« Damit war offenkundig, daß es sich um ein abgekartetes Spiel handelte. Sie und Tante Emma hatten den Heiratskandidaten für Nichte Julia schon gewählt. Ob er ihr gefiel oder nicht, war ohne Bedeutung. Kusine Ella ließ den jungen Konsul nicht mehr aus den Augen, beobachtete sein Kommen und Gehen und krönte ihre Beobachtungen schließlich zufrieden mit dem Ergebnis: »Julias Verlobung mit Heinrich Mann wurde bei uns gefeiert.«

KONSUL HEINRICH MANN

Trotz allem Guten, was ihr im Leben geworden, hat sie erkannt, daß sie ihre Mädchenjahre zu früh und zu leichten Herzens verließ.

Julia Mann

Es war bald bekannt und in aller Munde. Der Erbe, Chef und Namensträger der traditionsreichen Firma Johann Siegmund Mann, Getreidehandlung, Kommissions- und Speditionsgeschäfte hatte sich verlobt. Das Ereignis fand im Hause von Eduard und Emma Bruhns statt, die ihre Nichte bislang betreut und ihre Erziehung streng, aber teilnahmsvoll überwacht hatten. Das mutterlose Fräulein stammte von den altbekannten Bruhns ab. Die Familie war seit 1745 in Lübeck ansässig, ihre Nachfahren, die sich auf den Weinhandel verlegten, waren mit den Familien Blohm und Buxtehude, Eschenburg und Pleskow, Rodde und Sievers verwandt. Der Auswanderer Ludwig Bruhns hatte seine Frau dann nicht unter den Töchtern des Landes gewählt, wie es Sitte gewesen wäre, sondern eine Brasilianerin. Sie war es, die ihre Schönheit der Tochter vererbt hatte, von ihr besaß Fräulein Julia eine Hautfarbe, die nicht braun und nicht weiß, sondern von einem matten Karamellton war, von ihr das üppige, mit schimmernden Kupfertönen durchmischte Haar, die nachtschwarz dunklen Augen. Julia hatte es ihm angetan, seit er sie zum ersten Mal im Haus auf der Parade sah.

Über die Jugend von Thomas Johann Heinrich Mann sind wir aus erster Quelle gut unterrichtet. Seine Schwester Elisabeth hatte es unternommen, ihre Jugend, die sie zwischen Beckergrube und Königstraße, Burgtor und Parade verbrachte, so lebendig wie möglich zu beschreiben. Man muß es als glücklichen Umstand erachten, daß das Manuskript bis heute erhalten blieb, denn es schildert das Aufwachsen mit einem Bruder, der Thomas Manns Vater wurde.6

Elisabeth und ihre Geschwister Heinrich, Olga und Friedrich entstammten der Ehe von Johann Siegmund Mann mit seiner zweiten Frau Elisabeth Marty, Tochter von Konsul Marty, der mit seiner Ehefrau Catharina, geborene Croll, aus der Schweiz nach Lübeck gezogen war. Von den Crolls hatte der Vater für die stattliche Summe von 23 000 Talern – billiger gaben sie es nicht her – das schöne alte Patrizierhaus in der Mengstraße 4 erworben, womit er vor allem seiner Frau eine Freude machte, die hier aufgewachsen war. Überglücklich hielt man 1842 Einzug. Es war ein veritables Kaufmannshaus mit breiter Einfahrt für Wagen und Fuhrwerke und einer reichgeschnitzten Treppengalerie. »Die Diele«, schreibt Elisabeth, »war mit großen antiken Mahagonischränken, von deren Größe man heutzutage keine Ahnung hat, möbliert, große Klapptische dazu passend, die bei größeren Gesellschaften durch ihre Ausdehnung vorzügliche Dienste taten.« Dort stand auch das prächtige Schaukelpferd, so groß, daß drei Kinder darauf Platz hatten. Im ersten Stock lag mit zwei Fenstern links das »Landschaftszimmer«, rechts das »Götterzimmer«. Hauptanziehungspunkt für die Kinder aber war der Hof mit Brunnen und Remisen, Holzställen und Stallungen für Pferde und Wagen sowie das Gartenhaus, auf dessen Speicher sich Bücher und Schachteln mit alten Briefen befanden – ein wahrer Schatz! Dem Haus gegenüber lag die hochgotische Marienkirche, in der sie allesamt getauft worden waren.

Die Mutter der Kinderschar, Elisabeth Mann-Marty, war eine tatkräftige Frau, die neben dem großen Haushalt »durch ihre ernste christliche Richtung« soziale Aufgaben übernahm. Trotz der Ansteckungsgefahr brachte sie den Bedürftigen das Essen persönlich ins Haus, unterrichtete die Kinder armer Leute und versammelte sonntags vierzig kleine Mädchen um sich, die zu ihrem Harmoniumspiel fromme Lieder ertönen ließen; Kindergottesdienste waren damals noch nicht üblich. Der missionarische Eifer gefiel Elisabeth nicht sonderlich, am wenigsten die wöchentlichen Bibelstunden, »wo für die Heidenkinder genäht und gestrickt wurde«. »Unsere Eltern waren fromme Menschen«, erklärte sie, »aus meines Vaters Familie stammte eine alte Familienbibel, die Jahrhunderte in deren Besitz war.« Gemeint ist jene durch den Buddenbrook-Roman bekannte Bibel, die, mit Eintragungen besonderer Familienereignisse, Julia Mann an ihren Sohn Thomas weitergab.

Eine wichtige Rolle im Leben der Kinder nahm die Großmutter ein. Ihr Sommerhaus vor dem Burgtor »im Schweizer Styl« war von einem Park »mit großen englischen Rasenplätzen und wunderschönen alten Bäumen« umgeben, in der Mitte ein idyllischer Pavillon, in dem stets »ein großer illustrierter Atlas aus der napoleonischen Zeit« aufgeschlagen lag. Heinrich und Friedel feierten dort ihre Geburtstage mit Vogelschießen und Billardspiel, Elisabeth und Olga amüsierten sich mit Topfschlagen und Federball, alle durften im eigenen Boot bis zum anderen Ufer der Trave rudern. »Es war eine selige Zeit, wir haben viel gescherzt und gelacht« – kein Wunder, daß Senator Mann seinen Kindern später eine ebenso glückliche Zeit gönnte.

Während eines Besuchs mit den Eltern bei Stettiner Freunden kam es zu einem einschneidenden Erlebnis: die junge Elisabeth verliebte sich in den Sohn des Hauses. Ihre Eltern verboten ihr derartige Gefühle – Elisabeth sah den Medizinstudenten nie wieder. Doch die bewegende Geschichte eines schmerzlich-süßen Liebesglücks inspirierte ihren Neffen Thomas Mann später dazu, die Episode als unvergängliches Jugenderlebnis von Tony Buddenbrook in seinem Roman auszumalen.

Im wirklichen Leben ging es weniger poetisch zu. Elisabeth wurde zur besseren Erziehung in Therese Boussets Institut geschickt, erst nach vier Jahren durfte sie nach Hause zurück, um im März 1756 gemeinsam mit Bruder Heinrich konfirmiert zu werden. Bei ihrem ersten Ball bekam die zu einer Schönheit herangewachsene Achtzehnjährige einen Heiratsantrag, den der Vater mit der Begründung ablehnte, sie müsse erst einmal »Welt und Menschen kennenlernen«, um sich ein richtiges Urteil bilden zu können. Offenbar besaß er jedoch selber nicht das »richtige Urteil«, denn er drängte seine Tochter in die Ehe mit dem vorgeblich tüchtigen, in Wahrheit betrügerischen Kaufmann Elfeldt. Weinend kehrte Elisabeth nach seinem Bankrott mit ihren beiden Kindern ins Elternhaus zurück. Zum Glück lebte ihr Bruder noch im Haus in der Mengstraße. Heinrich hatte fünfzehnjährig das Gymnasium abbrechen müssen, um auf Befehl der Eltern das Handelshaus zu übernehmen. Daraus wird verständlich, daß später auch seine Söhne Heinrich und Thomas das Gymnasium frühzeitig verlassen durften. Nach des Vaters Tod hatte er nicht nur die Firma und den Titel eines niederländischen Konsuls, sondern damit auch die Pflicht übernommen, Mutter und Geschwister zu ernähren.

Seit langem wußte er, daß im Haus auf der Parade ein schönes junges Mädchen wohnte. Er hatte Erkundigungen eingezogen, ohne jedoch volle Klarheit zu erlangen – seine Mutter war besser informiert als er. Sie wußte, daß Ludwig Bruhns in Südamerika zu Reichtum gelangt war und eine vornehme Portugiesin zur Frau genommen hatte. Daß Julia im Urwald zur Welt gekommen sei, wie er stets behauptete, war gewiß nicht wörtlich zu nehmen, wenn man das schöne Mädchen in weißer Seide durch die Straßen gehen sah. Aus dem schüchternen Kind im Leinenkleid, das kaum ein Wort Deutsch sprach, war eine junge Dame geworden, der man Anmut und Anstand nicht absprechen konnte. Julia da Silva-Bruhns, ein Name wie eine Melodie. Andere Mädchen seiner Kreise waren das Normale, sie aber das Einmalige. »Die und keine andere«, sagte er zu seiner Mutter. Sie erhob keinen Einwand. Die Brasilianerin war vorzüglich erzogen und besaß, wie Emma ihr versichert hatte, gute Kenntnisse in moderner Literatur, in Sprachen und vor allem in der Musik. Auf diesem Gebiet lag ihre größte Begabung, sang sie doch so vollendet, daß sogar Töchter bedeutenderer Familien sie beneideten. Die zukünftige Konsulin befände sich gesellschaftlich somit auf sicherem Boden. Groß und schlank, trat sie recht selbstbewußt auf, kleidete sich eigenwillig und durchquerte die Stadt mit erhobenem Kopf. Daß sie eine »spanische Turnüre« besaß mit schmaler Taille und hochgestecktem Haar, hatte auch der junge Konsul bemerkt. Er wollte keine gewöhnliche Frau. Bei einer Feier ihrer Freundin Charlotte im anmutigen Garten einer Barockvilla »auf der Lachswehr« machte er Julia nachdrücklich den Hof.

Doch das erhoffte Entgegenkommen blieb aus. Die Umworbene liebte heimlich einen anderen. Hinter dem Rücken der Pflegeeltern traf sie sich mit dem dunkelhaarigen Paul Stolterfoht – Emma und Eduard waren, als sie es erfuhren, entrüstet. Der Unterschied zu Konsul Mann war mit Händen zu greifen! Sie teilten ihre Entdeckung dem Vater mit, der augenblicklich beschloß, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen. Paul Stolterfoht! Für diesen Habenichts war ihm seine Tochter zu schade! Hatte er nicht von einem weit besseren Kandidaten gehört? Bei nächster Gelegenheit bestieg der mächtige Mann im Sommer 1867 das Schiff nach Europa. »Darauf kam Pai zu Besuch von Rio.« Die überraschte Tochter war aufrichtig erfreut, ihren Vater so unerwartet vor sich zu sehen, um so mehr, als er mit ihr, die noch nie über Schwartau hinausgekommen war, eine Reise machen wollte. Vorsorglich hatte er aus Paris schon »ein Dutzend Handschuhe und einen Kasten mit farbigen Gürtelbändern« mitgebracht, »die zur goldenen Schließe und dem weißen Mullkleide passten«. Außerdem erstand man karierten Taft für ein Reisekleid. Auf einem Foto ist Julia Mann mit Ehemann Heinrich in diesem karierten Kleid zu sehen.

Mit der sechzehnjährigen Tochter begab sich Vater Bruhns auf eine dreiwöchige Fahrt – mit dem Hintergedanken, »ihre festgefaßte Neigung vergessen zu machen« und sie von Paul Stolterfoht zu trennen – das erkannte sie freilich erst hinterher. Sie konnte »den Gegenstand ihrer schönen ersten Liebe, trotz der neuen Bekanntschaften« nicht vergessen. Dennoch wurde die Reise durch die Schweiz ein großes Erlebnis. Sie befuhren den Thuner See und erreichten auf abenteuerlichen Wegen Interlaken, sahen hohe Gletscher und herabstürzende Gießbäche, »und wie hat sie in der großartigen Natur geschwelgt!« Maultiere wurden gemietet, um die »schneebedeckten Bergriesen des Berner Oberlandes« zu überqueren, den Abstieg mußten sie zu Fuß machen, da die steilen Abgründe für Tier und Reiter zu gefährlich waren. Julia hielt sich nicht an des Vaters Ermahnungen, sondern sprang auf »geländerlosen schmalen Wegen« über gefährliche Tiefen auf der einen, vorspringende Felsen auf der anderen Seite, und erst als sie bei stechender Mittagshitze »krebsrot« das Tal erreichten, gestand ihr der Vater Angst und Ärger – nie wieder würde er eine solche Tour mit ihr machen! Nebenbei verfolgte er sein Projekt, den Piracicaba im Süden Brasiliens schiffbar zu machen, und traf sich in Genf mit Schweizer Konstrukteuren. Von dort ging es erst zu Verwandten nach Lyon und Montreux, wo Julia ihr Französisch anwenden konnte, dann nach Zürich »mit dem schönen See«, bis sie in zwei Tagen und Nächten per Bahn wieder in Lübeck landeten. Hier erfuhr sie, daß »der Bewußte« ins Ausland gegangen war. Man hatte sie überlistet. Ihren Kindern gegenüber behauptete sie, Paul Stolterfoht nicht wiedergesehen zu haben: »Da gingen sie aneinander vorbei.« Doch das entsprach nicht der Wahrheit. Es würde sich zeigen, daß die Verbindung zwischen ihr und Konsul Paul Stolterfoht, der in Riga zu großem Wohlstand kam, nie abbrach.

Ludwig Bruhns, mit der Reise in jeder Hinsicht zufrieden, kehrte beruhigt nach Rio zurück. Schwägerin Emma versprach, die hübsche Nichte in die Gesellschaft einzuführen, wo sie den bewußten Bewerber zwanglos treffen würde. Ahnungslos besuchte die Sechzehnjährige die Bälle der Saison, geschmeichelt darüber, daß für sie die teuerste Abendgarderobe angefertigt wurde, »ein grünes Tartankleid mit weißen Atlasrollen besetzt und weißer Schärpe, ein rosa Tüllkleid mit Rosenknospen, ein weißes Mullkleid mit Ponceau-Schärpe«, passende Handschuhe und ausgeschnittene Sandaletten. Vom Vater kamen indessen mahnende Worte. »Von den Vergnügungen, welche Oncle und Tante Dir bereiten, habe ich Notiz genommen … Die vollkommene Bildung eines jungen Mädchens besteht nicht allein im guten Musizieren, in der Sprachkenntnis und im Anzuge. Ein Mädchen, welches einmal selbständig zu werden wünscht, muß auch ein Haus ökonomisch zu leiten wissen.« Es sei erfreulich, daß sie schon eigenhändig eine Mahlzeit für die Dienstboten gekocht habe, praktische Fähigkeiten in der Haushaltsführung seien unerläßlich. Emma hatte berichtet, daß Julia mit ihrem strahlenden Liebreiz überall der Mittelpunkt sei. Zum Glück ahnte sie nicht, daß die Nichte sich ihren Verehrern gegenüber oft hochmütig, ja arrogant verhielt. Offenbar zählte der junge Konsul Mann nicht zu jenen Unglücklichen, die sie spöttisch abwies. Auf einem der Feste trug er ihr beherzt sein Anliegen vor. Sie war, als sie einwilligte, noch keine siebzehn Jahre alt.

Leider war es dem Bewerber in diesem Fall nicht möglich, bei den Eltern der Braut mit einem Antrittsbesuch – einem Blumenbukett für die Mutter, Erläuterung der Finanzen beim Vater – vorstellig zu werden. Der Vater lebte in Südamerika, die Mutter war tot. Er warb um eine Halbwaise, wenn diese auch, soviel er wußte, mit einer respektablen Mitgift von 36 000 Mark ausgestattet war. Viel mehr wußte er nicht. Daß sie als Kind nicht nur der Heimat entrissen, sondern auch aller Menschen, die sie liebte, beraubt worden war, daß sie den Tod der Mutter, das Verschwinden ihrer Anna, das Sterben der Großmutter und den Abschied von Vater und Brüdern zu verwinden hatte, diese Verletzungen, die man von außen freilich nicht sah, waren dem Bräutigam unbekannt.

Als Julia da Silva-Bruhns sich zur Heirat mit Konsul Heinrich Mann bereit fand, stand sie mit ihrer Entscheidung allein. Die Mitschülerinnen waren in alle Welt zerstoben, nur gelegentlich traf sie noch Josefa, die hilfsbereite Comtesse aus der kinderreichen Grafenfamilie, dann war auch diese Freundschaft vorbei. »Alle Korrespondenz, wenn noch so fest versprochen, hörte durch das beständige Fernsein und neue Interessen von selber auf.« Neue Interessen waren die Bälle und Feste. »Und auf einigen dieser Bälle, einem Polterabend und Hochzeit, sah sie ihren zukünftigen Gatten. Da war sie sechzehneinhalb Jahre alt, und ihr Schicksal war entschieden.«

Mit diesem schwerwiegenden Satz hat Julia Mann in ihren Erinnerungen das Ende ihrer Jugend bezeichnet. »Nur nicht ledig, nicht ›alte Jungfer‹ bleiben«, lautete ihre Devise, »etwas Schlimmeres könne ihr gar nicht zustoßen!« Sie lebte in einer Stadt, die das Sankt-Annen-Kloster, das Johannisstift für unvermählte Töchter bereithielt, eine schreckliche Aussicht! Doch welche Möglichkeiten gab es, ohne Ehe ein angemessenes Leben zu führen? Hätte sie Pianistin werden können, Schauspielerin, wie sie es einmal vorhatte? Später würde sie Frauen treffen, die auch ohne männlichen Schutz zu Ansehen gelangt waren und ihr eigenes Geld verdienten wie die Schriftstellerin Ida Boy-Ed, die Schauspielerin Tilla Durieux, die in den Stücken von Sohn Heinrich auftrat. Auf ihre Söhne wirkte der Ausruf »und ihr Schicksal war entschieden« so beklemmend wie das Schloß zu einem Gefängnis, aus dem es kein Entrinnen gab. War ihre Ehe ein goldener Käfig? War sie zur Heirat gedrängt worden, weil es einen Besseren als Heinrich Mann nicht gab? Der wohlhabende Firmenchef, der mit eleganten Manieren und einem gewinnenden Wesen auftrat, war ohne Zweifel die beste Partie. Er trug helle Hosen zum blauen Jackett, dunkle Hosen zum Gehrock, ein Einstecktuch in der Brusttasche und einen kühnen Schnurrbart. Obgleich er die Schule ohne Abschluß verließ, galt er als tüchtiger Kaufmann. Bei seinen Untergebenen, den Fuhrmännern und Schiffsleuten, Lageristen und Kornträgern hatte er sich Respekt verschafft. Julia da Silva-Bruhns willigte ein.

Die Hochzeit

Mit der jungen, anmutigen, sinnlich-geistreichen und schönen Frau drang nicht nur ein fremdländisches Element in die gemessenen Verhältnisse des Lübecker Patriziers ein; die halb-romanische Herkunft der Julia da Silva-Bruhns wurde den Kindern dieser Ehe eine durchaus bestimmende Mitgift.

Klaus Schröter

Emma und Eduard Bruhns, in deren Haus sich im Februar 1869 die Verlobung ereignete, hatten es bemerkenswert eilig, dem Vater das Ergebnis ihrer Bemühungen zu verkünden. Die Nachricht erreichte Senhor João Luiz Germano Bruhns in Rio de Janeiro. »Die Post brachte mir die frohe Nachricht Deiner Verlobung mit Herrn Heinrich Mann«, schrieb er umgehend an die Tochter. »Meines Segen(s) zu Deiner Verbindung mit Heinrich Mann sei versichert, mein liebes Kind, Gott wolle Euch beschirmen und Euch den Lebenspfad ebnen!« Seine Zufriedenheit hatte einen doppelten Grund: die Sippe der Manns war mit fast allen bedeutenden Familien Lübecks verwandt; der Bräutigam verfügte über Speicher an der Trave und ein prosperierendes Handelshaus. Warum Heinrich bis dato nicht geheiratet hatte – sollte er auf Julia gewartet haben? »Onkel Eduard und Tante Emma schreiben sehr vergnügt über das Ereignis, und wir alle hegen die Hoffnung, daß Ihr eine glückliche Ehe führen werdet.« Die Tochter hatte gut gewählt. Er schrieb: »Du hast, liebe Julia, oft Gelegenheit gehabt, Deinen Bräutigam zu beurteilen, und da Du sogar selbst Deine Hand an Heinrich vergeben hast, so darf ich annehmen, daß Du mit ihm Dein Glück zu finden hoffst.« Eigenständig hatte sie in der Tat gehandelt, nämlich ohne ihn zuvor um Erlaubnis zu fragen – das wäre zu seiner Zeit undenkbar gewesen. Nun sollte sie auch die Verantwortung übernehmen. »Dein Bräutigam hat alle Eigenschaften, ein Mädchen glücklich zu machen, nun wird es auf Dich ankommen, seine treue Liebe zu vergelten.« Ludwig Bruhns war hoch zufrieden, daß sie sich nicht für diesen windigen Stolterfoht entschieden hatte!

Ludwig Bruhns fuhr fort: »Bei Deiner großen Jugend fehlen Dir manche Erfahrungen und Kenntnisse des praktischen Lebens, ohne welche kein Glück im Häuslichen zu finden ist; aber ich bin gewiß, daß die aufrichtige Liebe zu dem Manne Deiner Wahl Dich anspornen wird, Ordnung, Sparsamkeit und Häuslichkeit bestens auszuüben, was jedem Mann in jedem Verhältnisse die Frau schätzen macht. (…) In der Ehe, liebe Tochter, gibt es Sonnenschein und Stürme, aber letztere gehen um desto schneller vorüber, je mehr die Frau vernünftig ist und einen guten Charakter zeigt.« Einziges Problem war Heinrichs unglücklich geschiedene Schwester Elisabeth – sie würde nun die Schwägerin seiner Julia werden. Er beschloß, sich persönlich sehen zu lassen. »Über Deine Hochzeit und meine Ankunft dort habe ich an Onkel Eduard geschrieben, und somit schließe ich, Dich als meine innig geliebte Tochter an mein Herz drückend – J. Luiz G. Bruhns. Rio de Janeiro, 4. Febr. 1869.« Er würde nach Europa reisen.

Im Ehebuch der Lübecker Marienkirche ist zu lesen: »Am Pfingstmontag sind auf Konsens vom 13. Mai angekündigt worden der hiesige Bürger und Kgl. Niederl. Konsul Thomas Johann Heinrich Mann mit seiner verlobten Braut Julia Bruhns aus Rio de Janeiro, z.Zt. hierselbst.«7 Die Hochzeit der noch nicht achtzehnjährigen Julia da Silva-Bruhns mit dem neunundzwanzigjährigen Kaufmann und Konsul Thomas Johann Heinrich Mann fand am 4. Juni 1869 bei Emma und Eduard Bruhns in ihrem Haus auf der Parade statt. Trauzeuge war Schwager Heinrich Stolterfoht. Sein hübscher Bruder Paul war nicht anwesend; er arbeitete als kaufmännischer Lehrling in Genua, um anschließend ins Baltikum zu gehen, nach Riga. Durch ihre Einheirat in eine alte Patrizierfamilie gehörte die junge Frau von jetzt an zur sogenannten »besseren Gesellschaft«. Doch das Heimweh verließ sie auch in der wohl ausstaffierten Umgebung nicht. Sie blieb, wie mancher es ausdrückte, »ein fremder Vogel«. Daß sie ihr Portugiesisch vergaß, weil sie es doch mit niemandem sprechen konnte, kam ihr schmerzlich zu Bewußtsein, als der Vater abgereist war. »Ach, könnte ich doch noch meine Muttersprache brauchen!«

Immerhin, der Vater war gekommen! Er brachte ihr das schönste Geschenk mit: ein Porträtbildnis der geliebten Mai. Bräutigam Heinrich sah es zum ersten Mal. Es stellte Maria Luiza da Silva-Bruhns so schlicht dar, wie sie gelebt hatte. Das Gemälde zeigte keine Dame, wie man sie hierzulande zu porträtieren pflegte, mit Stehkragen und Krinoline, sondern in einem einfachen Kleid. Der Schmuck bestand in einer dünnen Goldkette, die im Ausschnitt lag. Die Arme waren nackt. Das Bild sei nicht so schön wie die Wirklichkeit, sagte der Vater, doch für die Tochter war es ein Schatz, ein Talisman.

Mit einem originellen Geschenk, wie man es nie zuvor gesehen hatte, war Heinrichs Schwester aus Sankt Petersburg angereist. Olga und Gustav Sievers übergaben dem Hochzeitspaar einen lebensgroßen Bären, der aufrecht auf den Hinterbeinen stand, in den Vorderpfoten hielt er eine Silberschale, die zum Aufnehmen von Visitenkarten sinnreich dort angebracht war. Vor den erstaunten Hochzeitsgästen erhob sich ein veritabler Bär, dessen aufgerissenes Maul zwar scharfe Zähne zeigte, dessen weiches Fell aber zum Streicheln einlud. Schon im ersten Augenblick stand fest: der russische Bär würde in ihrem Haus eine Sonderstellung einnehmen. Von der Pensionsmutter erhielt die Braut eine Kristallkaraffe im Carreau-Schliff mit passendem Stöpsel, welche zeitlebens – später auch ohne Stöpsel – in ihrem Schlafzimmer auf dem Waschtisch stand. Eine kostbar mit Schildpatt eingelegte Tabaksdose machte Ludwig Bruhns dem neuen Schwiegersohn zum Geschenk. Mit ihrem Duft nach edlen Zigarren, der ihr anhaftete, würde sie bei seinen Söhnen später eine »magische« Wirkung entfalten; es war die letzte Verbindung der Kinder mit ihrem früh gestorbenen Vater.

Von der Hochzeitsfeier muß bei den Nachkommen des Paares eine höchst romantische Vorstellung geherrscht haben. Enkel Klaus schwärmt in seinem Roman Der Wendepunkt: »Der Senator, sehr stattlich und distinguiert, mit Backenbart, hohem Stehkragen, lehnt ein wenig befangen im Fond der prächtigen Kutsche, den er mit ihr teilt. Sie, das dunkle Köpfchen an ihn geschmiegt, darf hinter geschlossenen Lidern noch einmal die Palmen und bunten Vögel ihrer brasilianischen Heimat sehen, während der Wagen, vorbei an viel altem Gemäuer und majestätisch ragenden Türmen, den Weg zum Altar nimmt.«8 Klaus Mann hatte seinen Großvater nie kennengelernt. »Und doch würde ich nicht existieren ohne einen gewissen Senator Heinrich Mann, hochrespektabler Bürger der Freien Hansestadt Lübeck, aber eben doch nicht mehr völlig hochrespektabel, schon ein wenig exzentrisch. Ein Lübecker Patrizier, der wirklich zur Gänze comme il faut ist, sucht sich seine Lebensgefährtin unter den Töchtern der Stadt und wählt nicht eine junge Dame aus dem fernen Brasilien, wie der Senator es tat.«9

EINE EHE IN LÜBECK

Sie war Lübecks schönste Frau.

Ludwig Ewers

Das junge Paar zog nicht in das alte Haus in der Mengstraße 4, in welchem der Bräutigam aufgewachsen war. Dort bewohnte seine Mutter Elisabeth Mann-Marty die Beletage; in den unteren Räumen befanden sich Firmensitz und Kontor. Er mietete statt dessen eine Etagenwohnung in der Breiten Straße 54, und hier brachte seine Gattin nach anderthalb Jahren Ehe ihr erstes Kind zur Welt, ein Ereignis, das in den Lübeckischen Nachrichten bekanntgemacht wurde. »Durch die Geburt eines Sohnes sind erfreut/Heinrich Mann und Frau geb. Bruhns. Lübeck, 27. März 1871.« Bei der Namensgebung blieben Spuren der mütterlichen Herkunft erhalten: man taufte das Kind auf die Namen Luiz Heinrich. Luiz war der portugiesische Vorname seines Großvaters und der von Julias Bruder, Heinrich hieß es nach dem glücklichen Vater.

Die junge Mutter war neunzehn Jahre alt. Zeit ihres Lebens war sie stolz auf ihren Erstgeborenen. »Lieber Heinrich, an Deinen Geburtstag und den Tag, wo Du uns erschienest, denke ich immer mit hoher Freude!« Sie war überglücklich, den Statthalter und Erben zur Welt gebracht zu haben. Dennoch erklärte sie später rückblickend, die Zeit zwischen Schule und ihrer Verlobung sei zu kurz gewesen. »Nur ein und ein halbes Jahr lang dauerte nach Dodos Konfirmation ihre Mädchenzeit – dann fügte es sich, daß die Pflichten der Hausfrau und Mutter begannen.« Das klingt auf bestürzende Weise so, als hätte sie mehr aus ihrer Jugend, ihrem Leben machen können.