Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

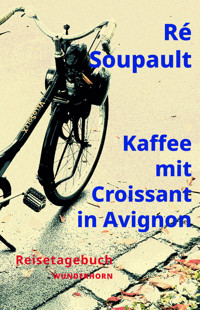

Aus dem Exil in den USA nach Europa zurückgekehrt, lebte Ré Soupault von 1948 bis 1958 in Basel, begann dort als Übersetzerin und Radio-Essayistin zu arbeiten und studierte vier Jahre lang bei Karl Jaspers. Am 30. April 1951 reiste sie mit der Bahn von Basel nach Avignon. Am 2. Mai notierte sie in einer Bäckerei: »Ich liess es mir gut schmecken, während ich bemerkte, dass Kaffee mit Croissant mir am meisten gefehlt hatte während all der Hungerjahre.« Am 6. Mai kaufte sie sich in Avignon ein Vélosolex. Es hatte keinen Tacho, keinen Rückspiegel, keine Federung, keine Satteltaschen. Die Reisegeschwindigkeit lag bei nur 15 bis 20 Stundenkilometern, doch dafür war es preiswert: für eine Strecke von 300 km war eine Zwei-Liter-Mischung aus Öl und Benzin ausreichend. Ihre mit diesem Gefährt unternommene Reise führte sie von Avignon über Orange, Nîmes, Nizza, Cagnes-sur-Mer, Menton, Saumane, St André-les-Alpes, Sisteron, Entreveaux und Grenoble bis nach Basel. Dort traf sie Mitte Juni nach sechs Wochen auf dem Fahrrad ein. Während der gesamten Zeit führte sie ihr Reisetagebuch – handschriftlich auf losen Blättern, von denen oft Vorder- und Rückseite beschrieben sind. Sie berichtet von ihren Gesprächen mit Menschen, denen sie auf ihrer Reise begegnet ist, von ihren Kino-Besuchen, beschreibt die Städte und Landschaften. Sie war Regen und Nebel schutzlos ausgeliefert, fühlte sich heimatlos und war immer auf der Suche nach einem Ort, an dem sie bleiben könnte. So entstand ein außerordentliches Menschen-, Städte- und Zeitportrait Südfrankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Herbst 1951 sollte sie eine weitere Reise mit dem Vélosolex durch das zerstörte Süddeutschland unternehmen. In der Zwischenzeit hatte sie eine Reiseschreibmaschine erworben, die sie auf dem Vélosolex mit sich führte. Das so entstandene Tagebuch ist unter dem Titel Überall Verwüstung. Abends Kino 2022 ebenfalls bei Wunderhorn erschienen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 90

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2025 Nachlass Ré Soupault/Manfred Metzner

© 2025 Verlag Das Wunderhorn GmbH

Rohrbacher Straße 18

D-69115 Heidelberg

www.wunderhorn.de

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werks insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen auch für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen und strafbar.

Titelabbildung: © René Blättler; www.leuewaldenburg.ch/solexmuseum

Gestaltung & Satz: philotypen, Dortmund

ISBN: 978-3-88423-725-0

Ré Soupault

Kaffee mit Croissant in Avignon

Reisetagebuch1. Mai 1951 – 15. Juni 1951

Herausgegeben von Manfred Metzner

Vorwort

Mittellos kehrt Ré Soupault nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Exil in den usa nach Europa zurück, lebt und arbeitet von 1948 bis 1958 in Basel, danach wieder in Paris. Ihr Mann Philippe Soupault, mit dem sie Anfang der 1970er Jahre in Paris in der Résidence d’Auteuil wieder zusammenziehen wird, hatte sich 1945 von ihr getrennt und war vor ihr aus den usa nach Paris zurückgekehrt. Die Rückkehr nach Europa bedeutet für sie die Suche nach Arbeit, an ihre Vergangenheit als Experimentalfilmerin, Modemacherin und Fotografin (bis auf eine Fotoreportage über Flüchtlingslager in Deutschland 1950) wird sie nicht mehr anknüpfen. Sie muss sich neu erfinden. Von der Büchergilde Gutenberg in Zürich bekommt sie 1948 ihren ersten Übersetzungsvertrag für die Memoiren von Romain Rolland (1866–1944). Damit beginnt ihr Leben als Übersetzerin aus dem Französischen.

Am 30. April 1951 reist sie mit der Bahn nach Avignon, um ihre Freundin, die Schriftstellerin und Journalistin Ilse Langner (1899–1987), zu besuchen. Beide hatten in den 1920er Jahren in Berlin beim Scherl-Verlag gearbeitet und waren seither miteinander befreundet.

Am 6. Mai kauft sich Ré Soupault in Avignon das erste Modell eines Vélosolex – ein Fahrrad mit Hilfsmotor, das 0,4 PS leistet und ca. 1,2 Liter einer Zweitaktmischung auf 100 Kilometern verbraucht.* Am 8. Mai – als sie nach Orange fährt – notiert sie in ihr Reisetagebuch: »Die heutige Spazierfahrt ist mir besser bekommen als die gestrige. Vielleicht Gewöhnung. Und dann war die gestrige vielleicht auch zu weit und zu anstrengend für die erste Ausfahrt.«

Sie erkundet die Côte d’Azur und deren Hinterland.

Am 3. Juni notiert sie: »Zugleich sollte diese Reise eine Generalprobe der geplanten langen Reise nach Basel sein. Ich tat in die Netze nur das Allernotwendigste. … Bis jetzt kann ich feststellen, dass dieses geringe Gepäck völlig ausreichend ist. Zwar ist es immer noch zu schwer, aber es ist tatsächlich kein Gegenstand dabei, den ich nicht brauche (ausser Mantel, Rock und Pullover). Notwendig wird aber wahrscheinlich der Ankauf von 2 Radfahrtaschen sein, denn die Netze sind mir doch nicht sicher genug. Sie können bei längerem Gebrauch zerreissen, ohne dass ichs bemerke …« Am 11. Juni – nach zwei heftigen Regentagen – kauft sie sich in Grenoble zwei Radtaschen und einen Regenumhang.

Ihre mit dem Vélosolex unternommene Reise führt sie von Avignon über Orange, Saumagens, Nîmes, Nizza, Cagnes, Menton, St André-des-Alpes, Serres, Sisteron, Entreveaux, Grenoble, St Amour, Besançon, Mülhausen bis nach Basel. Dort trifft sie nach 749 Kilometern Reisestrecke am 16. Juni ein. Während der gesamten Zeit führt sie ihr Reisetagebuch, handschriftlich auf kleinen losen Blättern, von denen oft Vorder- und Rückseite beschrieben sind.

Eine zweite Reise wird sie vom 8. September 1951 bis zum 16. Oktober 1951 von Basel aus 1.500 Kilometer durch das zerstörte Süddeutschland führen. (Siehe Ré Soupault: Überall Verwüstung. Abends Kino. Reisetagebuch. Wunderhorn 2022.)

Der Text des Tagebuchs wird originalgetreu wiedergegeben. Nur offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert.

*Das Vélosolex auf dem Buchtitel ist dieses erste Modell, das 1946 auf den Markt kam. Es steht im Vélosolex-Museum in Waldenburg in der Schweiz: www.leuewaldenburg.ch Herzlichen Dank an René Blättler für das Foto.

1. Mai 1951, in Avignon

Wolkenloser Himmel. Die Provence. Am auffallendsten die Farben: blaugrüne Zypressen auf zarten grünen, hellblauen, sandgelben Tönen. Land der Kontraste: Eine Fülle von Pflanzen, Bäumen, Büschen, fast tropisch, wechselt ab mit dünenähnlichen Sandstrecken ohne einen Halm. Die provenzalischen Häuser – der ruinenhafte Charakter – das südliche Avignon: Kontraste, gigantische Architektur neben sordiden Plätzen u. vor Schmutz starrenden, zerbröckelnden Häusern. An einem heissen Sommertag komme ich in Avignon an. Das Leben auf den Strassen bei der Ankunft. Besonders nach Basel! Eine andere Welt! Macht Halt in Avignon! In keiner anderen Stadt Westeuropas scheint mir die Vergangenheit so lebendig zu sein wie in A. Alle Zivilisationen, die unsere Geschichte kennt, sind hier vorübergegangen u. haben ihre Spuren hinterlassen. Alle Mittelmeerkulturen. Hier trafen sich Italien, Spanien mit Gallien, alle Epochen fanden ihren Niederschlag. Der französischen Geschichte durchwebt … Die Fülle der Menschen auf Strassen und Plätzen ist ganz südlich. Unter den Girlanden elektrischer Glühbirnen, die sich in festlichem Reigen von Baum zu Baum der Avenue Jean Jaurès schwingen, flutet das Leben mit Hochdruck. La Provence rhodanienne enthält die Essenz der Provence. Hier wurde Mistral (1) in Maillane geboren.

Morgens, beim ersten Rundgang durch die Gässchen am Fusse des päpstlichen Palastes, machte ich Station in einem kleinen Bäckerladen, wo herrlich duftende, noch warme Hörnchen neben den provenzalischen Brezeln, fougasses genannt, u. anderen Herrlichkeiten der Brotbäckerkunst einladend ausgestellt waren. Ich griff nach einem »Croissant«, als die Bäckersfrau freundlich darauf hinwies, dass die Serie links noch frischer wäre als die rechts. Und wirklich, das Croissant war noch warm u. ich liess es mir gut schmecken, während ich bemerkte, dass Kaffee mit Croissant mir am meisten gefehlt hatte während all der Hungerjahre. »Dann sind sie sehr bescheiden, Madame«, bemerkte sie u. als ich sagte, dass doch in der Beschränkung das Glück des Lebens liege, da sah ich es aufleuchten in ihren Augen, u. sie begann zu klagen über die Menschen von heute, denen nichts mehr gut genug sei. »Sie wollen mehr u. mehr u. je mehr sie haben, desto unzufriedener werden sie.«

Draussen, in der Gasse, spielten schmutzige zerzauste Kinder mit Murmeln. Oben an der zerbröckelnden Fassade des Hauses eine Madonna mit Kind, lebensbejahend u. heiter scheint sie vorwärts zu schreiten als wollte sie heraustreten aus der Mauer.

Avignon, 2. Mai 1951

Es ist so unglaublich entmutigend, einen Film wie diesen zu sehen: »Dieses Jahrhundert ist 50 Jahre alt« (»Ce siècle a 50 ans«). (2) Unter den unzähligen Namen, die für diesen Film verantwortlich sind, befinden sich – natürlich – Cocteau, aber auch Germaine Tailleferre (wahrscheinlich für eine kleine Melodie, die einen modernen Tanz begleitet). Das ist wohl alles, was die Menschen aus diesem Film mitnehmen können, wenn sie in Form von filmischen Dokumenten dieses schwindelerregende Halb-Jahrhundert Revue passieren lassen. Für den Geist von schlechtem Geschmack, von Zynismus, von Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit, kann man für sie nur eine Ausrede finden: Dummheit. Ja, unter der glitzernden Fassade, die den einfachen Leuten Sand in die Augen streut, ist dieser Mensch eine Bestie. Diese Menschen vergessen eine Sache, dass, indem sie diese schwindelerregende technische Entwicklung, die sich mit der Atom-Bombe und der H-Bombe abschliesst und die in den Händen einer solchen Menschheit liegt, unser Verderben bedeutet. Sie wagen es, diesen Film mit dieser naiven, dummen Szene zu beenden, indem sie ein junges Paar, das im Kino die Atombomben-Versuche sieht, die ihnen Sicherheit, das Ende von Kriegen und die Hoffnung auf ein neues Leben ankündigen. Das ist die ganze Lehre, die diese Idioten aus dieser Tragödie, die unser Jahrhundert ist, gezogen haben; sie zweifeln nicht, dass durch diese Dummheit – dieser Wille, vielleicht nicht zu wollen, vielleicht nicht zu können, die Wahrheit zu sehen, weil das unbequem wäre, das nächste Jahrhundert noch tragischer sein wird, dass sie mit dieser völlig fehlgeleiteten Menschheit vielleicht sogar das Ende unseres Planeten bedeuten kann.

Oder es gibt nur eine Art, diese außerordentlichen und wichtigen Dokumente zu zeigen: indem man zeigt, dass solche Kräfte gleichzeitig eine moralische Entwicklung des Menschen notwendig machen; anstatt der Kirchen, der Parteien, der Sekten etc., die geglaubt haben, dass strikte Dogmen, soziale oder konfessionelle Gesetze, es nicht mehr notwendig machen, dass der Mensch selbst als Einzelner ein anderer wird. Ich sage hier nicht, dass ich für den Existentialismus bete. Nein, denn das würde wieder eine Sekte werden, eine Sekte, die sich wie jede Sekte verirrt. Jedes Individuum muß bei sich selbst anfangen, seine eigene Revolution machen, nicht gegen die anderen, aber gegen sich selbst, gegen seine niedrigen Instinkte, seinen Egoismus, seine Habgier, gegen alles, was bei den Anderen seine schuldhaften Instinkte nährt.

Wenn man die Diplomaten anschaut, die über das Schicksal der Völker entschieden haben, errötet man vor diesen Schurken. Und es ist immer noch der Schurke, der weiter über unser Schicksal entscheidet. Ach, wie ist dieser Film konventionell. Natürlich zeigt er Helden unter den Militärs. Ich finde Joffre (3) einen Helden, und es war mit einer tiefen Emotion, als ich diesen Dokumentarfilm gesehen habe, und der die Pariser Taxis zeigte, die an die Front fuhren. Übrigens wurde Maréchal Pétain (4) komplett ausgeblendet. Auch dies ist ein Beweis, wie wenig die Verantwortlichen die Wahrheit interessierte. Auch das zeigte, welcher moralischen Klasse diese Filmemacher angehören. Und es ist gefährlich, einen solchen Film zu zeigen. Die Zuschauer – es war traurig, den Mangel an Reaktionen insgesamt zu sehen – waren vor allem beeinflußt durch die gleiche Schlussfolgerung: Wir haben die Atombombe, also laßt uns ruhig schlafen.

(Aus dem Französischen von M.M.)

Avignon, 2. Mai

Bin auf den Felsengarten gestiegen, der die Nordseite des päpstlichen Palastes umgibt. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick über das Land. Unten fliesst die Rhone und bildet mit einem Seitenarm die langgestreckte Insel de la Barthelasse, die von fruchtbaren Rebengärten und riesigen Baumgruppen strotzt. Wieder diese Farben-Skala vom zartesten Silbergrau bis zum Schwarzgrün der Zypressen, die sich scharf und spindelförmig aus dem Farbengewirr abheben. Drüben die Festung von Villeneuve-lès-Avignon. Der helle Sandstein und die düsteren Zypressen erinnern an Spanien. Toledo taucht in meinem Gedächtnis auf, aber auch Kairouan, ja wirklich, die Architektur-Landschaft, die dort vor uns liegt, wirkt ausgesprochen malerisch. Die Terrasse des Felsengartens ist von Touristen überlaufen. Zuerst sassen neben mir nur zwei junge Amerikanerinnen, die etwas gelangweilt die »landscape« betrachteten. Dann kam ein italienisches Ehepaar, das sich damit begnügte, den restlichen Inhalt der Brieftasche zu prüfen, woraufhin sie beschlossen, in ein gutes Restaurant zu gehen. Familien u. Liebespaare picknicken.

Der Himmel, der heute Morgen wolkenlos war, verdunkelt sich. Drüben, am Ufer der Insel, liegt eine Barke vor Anker, die mit einer seltsamen Turbine versehen war. (Später sah ich diese erfinderischen Fischerbarken näher.) Wahrscheinlich ist es die Fähre, denn ausser einer zerstörten Brücke links sehe ich hier keine andere Verbindung zwischen Festland und Insel.

4. Mai 1951

Saint Bénézet u. seine Ordensbrüder bauten diese Brücke im 3. Viertel des xii. Jahrh. Aus dieser gleichen romanischen Epoche stammen ausser der Brücke, die für den Handel von größter Bedeutung war, seine Kathedrale u. die Ruinen der Abbaye Saint-Ruf. Von der Brücke St Bénézet (etwa 1000 Meter lang), blieben nur 3 Bögen von den 24, die immer wieder restauriert wurden, bis zur Aufgabe der Brücke im 17. Jahrh.