Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

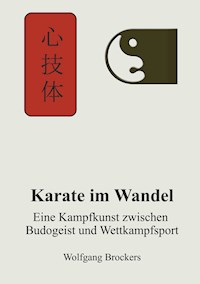

Bei der Untersuchung der Tradition und geistigen Grundlagen des Karate-Do sowie der Kampfkünste im Allgemeinen zeigt sich, dass fast alle großen geistigen Strömungen Chinas darin verwoben sind. Dem interessierten Leser wird dieser Sachverhalt durch die Verknüpfung spezieller Aspekte der Kampfkunst Karate-Do wie Tradition, Rituale, Ethos oder Fachbegriffe mit der ostasiatischen Geisteswelt tiefgehend und anspruchsvoll erläutert. Inklusive seiner Rolle in der modernen Sportwelt. So ermöglicht die vorliegende Auswahl ein weitgespanntes aber auch tiefes Verständnis für die geistige Welt des Karate-Do und darüber hinaus auch für die ostasiatischen Kampfkünste ganz allgemein. In der Gesamtbetrachtung bietet sie auch einen Überblick über wesentliche Züge der ostasiatischen Kultur- und Geistesgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Zwischen Legende und Wirklichkeit

1 Zur Bodhidharma-Biografie

2 Bodhidharmas Einfluss auf die Shaolin-Kampfkunst

3 Zur Shaolin-Kampfkunst

4 Erkenntnisse und Bewertungen

Der Sensei - Meister, Lehrer, Trainer

1 Der Sensei – ein Lehrer mit umfassendem Bildungsauftrag

2 Chinesische Ursprünge des Meisterbildes

3 Meister der Kriegs- und Kampfkünste

4 Wie in Japan die Kriegskunst zur Budokunst wurde

5 Große japanische Budomeister

6 Die Bedeutung des „Senseis“ in den Budokünsten

7 Ausnahmeathleten der JKA prägen ein sportliches Meisterbild

8 Die Entwicklung des Meisterbildes im heutigen Karate- Sport

9 Authentische Meister heute – Könner, Lehrer, Trainer, Betreuer

10 Fazit

Die Tradition des Shotokan-Karate

1 Traditionslinien des Shotokan-Karate

2 Die Rolle des Shotokan-Karate in Deutschland

3 Reflexionen und Bewertungen

Die buddhistische Philosophie der Leere im Karate-Do

1 Von der spirituellen Zen-Erfahrung zur Philosophie

2 Die kulturprägende Kraft der Shunyata-Lehre in der Kultur Japans

3 Die Shunyata-Lehre in der Kunst des Karate-Do

4 Die buddhistische Ethik im Karate-Do

Der Einfluss des Konfuzianismus in der Kampfkunst

1 Der Konfuzianismus

2 Konfuzianismus in Japan

3 Abschlussbetrachtung

Die Lehre vom Tao - das große Erbe des chinesischen Geistes

1 Der philosophische Taoismus

2 Der religiöse Taoismus

3 Die Entstehung des Zen unter Einfluss des Taoismus

4 Das taoistische Erbe im Karate-Do

5 Fazit

Aus der Kultur der Stille: Schweigen, Meditation, wortloses Verstehen

1 Stille und Schweigen in der abendländischen Geistesgeschichte

2 Stille und Schweigen in der Religion der Indianer

3 Schweigendes Verstehen in der Geistestradition des fernen Ostens

4 Stille und Meditation im Karate-Do

Budogeist im Trainingsalltag erleben

1 Religion ohne Gott – Merkmale östlicher Spiritualität

2 Spiritualität in der Trainingspraxis des Karate-Do

Der moderne Sport und sein Einfluss auf die Tradition des Karate-Do

1 Ursprung und Merkmale des modernen Sports

2 Personal-anthropologische Aspekte des Sports

3 Sozio-kulturelle Aspekte des Sports

4 Soziale und politische Aspekte des Sports

5 Budo ist kein Sport – über die Vereinbarkeit von Budokunst und Sport

6 Schlussbetrachtung

Karate-Do – ein Pfad zum persönlichen Lebensglück

1 Was ist Glück? Annäherung an ein vielschichtiges Thema

2 Bausteine für das Lebensglück und was Karate dazu beitragen kann

3 Erkenntnisse und Bewertungen

Literatur- und Quellenverzeichnis

Nachbetrachtung

Zum Verfasser

GEIST – TECHNIK – KÖRPER

Schriften zu den Hintergründen der Budôkünste

herausgegeben von

Matthias v. Saldern

Band 10

Hinweise

Zweck der Schriftenreihe Geist – Technik – Körper besteht im Aufarbeiten der Hintergründe der Kampfkünste.

Zu den Hintergründen gehören historische, philosophische, systematische, theoretische und sportwissenschaftliche Arbeiten.

Die Schriften können Monografien ebenso wie Sammelbände sein.

Bitte beachten Sie die Inserenten am Ende des Bandes.

Vorwort

Wenn man ein Studium beginnt, muss man viele Studien betreiben! Dieser Leitgedanke meines ehemaligen Philosophieprofessors Karl Albert hat sich auch in meinem Bemühen, die geistig-philosophischen Hintergründe meiner Kampfkunst zu ergründen, bewahrheitet. Während meiner nun fast 50-jährigen Karate-Praxis beschäftige ich mich schon mehr als 20 Jahre mit Tradition und Philosophie des Karate-Do, wodurch ich zwangsläufig immer tiefer in die Geisteswelt des fernen Ostens eindringen musste. Dabei ergaben sich für mich immer wieder neue Aspekte bzw. Themen, die interessant erschienen, mein Bild von der Tradition und dem Geist des Karate-Do zu erweitern und zu vertiefen.

Im Laufe der Jahrzehnte sind auf diese Weise nicht nur einige systematische Arbeiten, sondern auch eine Vielzahl von Fachaufsätzen entstanden, die sich jeweils mit einem speziellen Aspekt des Karate-Do befassen. Einige von diesen wurden in Fachzeitschriften oder in den letzten Ausgaben der Buchreihe „Geist, Technik, Körper“ veröffentlicht. Nachdem ich in jüngster Zeit wieder einige neue Arbeiten fertig gestellt habe, erscheint es mir sinnvoll, nun eine systematisierte Auswahl dieser Studien in einem neuen Buch herauszugeben. Dafür wurden unterschiedliche Themen ausgewählt und drei übergeordneten Gesichtspunkten zugeordnet.

Die ersten drei Studien befassen sich mit der Geschichte und Tradition der Kampfkunst und des Karate-Do, während sich die mittleren Aufsätze den philosophischen Aspekten aus den großen Lehren des Taoismus, des Konfuzianismus und des Zen-Buddhismus widmen. Die letzten Arbeiten beleuchten dagegen mehr die psycho-sozialen und sozio-kulturellen Aspekte der Karate-Praxis in der heutigen Zeit. Mit diesen drei Bereichen – jenseits aller technischen Aspekte – ist es für den interessierten Leser möglich, eine fundierte und detailreiche Kenntnis zu Tradition und Geist sowie über Fragen des heutigen Karate zu gewinnen.

In gewisser Weise bietet der vorliegende Band ein Extrakt meiner Studien zur Tradition und zum geistigen Hintergrund des Karate-Do. Die hier vorgelegten Aufsätze sind etwa zur Hälfte ganz neue Arbeiten und zur anderen Hälfte ältere, aber überarbeitete und aktualisierte Aufsätze. Der interessierte Karateka kann daran nun partizipieren und sich einen tiefer gehenden Einblick in Tradition, Geist und Philosophie der Kampfkunst Karate verschaffen, ohne sich selbst mühsam durch die einschlägige Literatur durcharbeiten zu müssen.

Ich wünsche den Lesern eine anregende und aufschlussreiche Lektüre. Phasenweise wird sie sicherlich einer Reise in die östliche Kultur- und Geistesgeschichte gleichkommen. Wenn es dabei gelingt, ein tieferes Verständnis für das Karate-Do und für die faszinierende Geisteswelt des fernen Ostens zu entwickeln, kann dieses Buch auch einen Beitrag dazu leisten, das großartige Kulturerbe unserer Kampfkunst in seiner Vielfalt von körperlich-technischen und philosophisch-spirituellen Aspekten zu bewahren.

Mönchengladbach im August 2014

Zwischen Legende und Wirklichkeit

Bodhidharma und die Shaolin-Kampfkunst

Karate-do ist das Produkt einer sehr langen Kampfkunsttradition. Seine Wurzeln reichen weit zurück bis in die chinesische Frühzeit. Im Verlauf der langen Entwicklungsgeschichte wurde die Kampfkunst aber durch unterschiedliche Einflüsse aus dem jeweiligen kulturellen Umfeld verändert und geprägt. Ausgehend vom chinesischen Kung-fu (quan-fa) wurde die Kampfkunst auf Okinawa zunächst zu einer effektiven Kampftechnik mit dem Ziel, Gegner zu besiegen oder gar zu töten, entwickelt, erhielt dann dort aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend eine ethische, persönlichkeitsbildende Ausrichtung, die dann durch Funakoshi Gichin in Japan als eine ganzheitliche Kampfkunst mit hohem erzieherischem Wert verbreitet wurde. Trotz aller Unterschiede der genannten Länder besitzen sie doch mit dem Buddhismus und dem Konfuzianismus starke gemeinsame kulturelle Klammern, so dass diese über die ganze Traditionslinie hinweg für die Ausgestaltung der Kampfkunst von Bedeutung waren. Insbesondere der Zen-Buddhismus, der in Japan zu der Kulturkraft schlechthin wurde und der wie keine andere den japanischen Volkscharakter geprägt hat, ist seit den Anfängen des chinesischen Quan-Fa bis zum heutigen Karate-Do eng mit der Kampfkunst verknüpft.

Betrachtet man die Traditionslinie der Kampfkünste und des Karate-Do, stößt man in jedem Fall auf das Shaolin-Kloster, das nach allgemeiner Auffassung als Ursprung und Keimzelle der chinesischen Kampfkünste gilt; und diese bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung bis zum heutigen Karate-Do. Der historische Blick zurück zeigt dann auch, dass es um 500 n.Chr. durch die jahrelange Anwesenheit der legendenumwobenen Person des Bodhidharma im Shaolin-Kloster zu einer zukunftsweisenden Verbindung zwischen Kampfkunst und Zen-Buddhismus kam. Bodhidharma wird häufig als der Begründer des Zen-Buddhismus angesehen und soll darüber hinaus die Shaolin-Kampfkunst „Quan-fa“ entwickelt bzw. maßgeblich geprägt haben. Verbinden sich mit der Person Bodhidharmas tatsächlich die Ursprünge des Zen-Buddhismus und auch der Shaolin-Kampfkunst? War das Shaolin-Kloster wirklich die Keimzelle der chinesischen Kampfkunst?

Die Überlieferung über Bodhidharma und das Shaolin-Kloster als Kampfkunstschmiede ist im Verlauf der Jahrhunderte immer mehr durch Legenden überwuchert worden, so dass es schwerfällt, die historische Wahrheit unter dem Wildwuchs der Legendenbildung offenzulegen. Die nachfolgende Studie versucht, aus den Traditionslinien des Buddhismus und der Kampfkunst genauer darzulegen, welche Rolle das Shaolin-Kloster für die Entwicklung der Kampfkunst spielte und insbesondere wie groß der Einfluss Bodhidharmas auf diese Entwicklung tatsächlich war. Auch wenn es aufgrund der schwierigen Quellenlage, die oft widersprüchliche Informationen enthält, vielleicht nicht möglich sein wird, eindeutige Klarheit zu gewinnen, so sollte doch am Ende ein präziseres Bild zu diesem Themenkomplex zu zeichnen sein.

1 Zur Bodhidharma-Biografie

Bodhidharma, den die Chinesen Damo und die Japaner Daruma nennen, soll aus Ceylon stammen und der 3. Sohn des Königs Sughanda im Reich Koshi gewesen sein. In seiner Kindheit wurde er Bodaitara genannt (vgl. Yamada in: Mumonkan, 1989, S. 220). Er gehörte somit mindestens der indischen Kshatriya-Kaste (Krieger) an und müsste demnach auch die für seine Kaste typische Ausbildung mit einer Schulung in Vajramushti, einer von Brahmanen im 10. Jahrhundert v.Chr. entwickelten Kunst des Ring- und Faustkampfes, erhalten haben.

Seine Lebensdaten lassen sich nur schwer historisch korrekt einordnen. Das liegt daran, dass es nur wenige Belege zu seinem Wirken gibt; die meisten Überlieferungen beziehen sich auf seine Begegnung mit Kaiser Wu-di und auf seine Anwesenheit im Shaolin-Kloster. Zu diesen beiden Sachverhalten bietet die schriftliche Überlieferung nur dürftige, aber unterschiedliche und widersprüchliche Informationen, so dass sie nicht alle übereinstimmen können. Nach D.T. Suzuki stammt unser Wissen über Bodhidharmas Biografie nur aus zwei Quellen, nämlich aus der Schrift „Biografien hervorragender Mönche“, die vom Mönch Tao-hsüan um 645 kompiliert wurde, und aus dem Werk „Aufzeichnungen über die Weitergabe der Leuchte“, das von dem Zen-Mönch Tao-yüan 1004 verfasst wurde. Beim Vergleich dieser beiden Schriften lässt sich feststellen, dass die Bedeutung Bodhidharmas als Begründer einer neuen buddhistischen Richtung, als Zen-Patriarch, in der älteren Schrift noch nicht klar hervortritt, während die jüngere Biografie Taoyüans ihn als Begründer des Zen-(Chan)-Buddhismus deutlich hervorhebt, weil sich Zen inzwischen als eigenständige Schule etabliert hatte, während diese Entwicklung um 650 noch nicht erkennbar war (vgl. Suzuki 1993 S. 22). Nach diesen beiden Quellen hinterließ Bodhidharma zahlreiche Schriften, von denen viele, als die beiden Werke verfasst wurden, noch im Umlauf waren. Die einzige heute noch erhaltene authentische Schrift scheint das Werk mit dem Titel „Über die Befriedung der Seele“ zu sein; und einer weiteren Schrift „Meditation über die vier Handlungen“ räumt Suzuki eine hohe Wahrscheinlichkeit ein, dass sie von Bodhidharma stammt (vgl. Suzuki, 1993, S. 21 ff.). Beide Schriften sind ausschließlich auf den Zen-Geist bezogen; sie bieten aber keine Hinweise für seine Rolle in der Kampfkunsttradition.

Am häufigsten werden die Lebensdaten 470 – 543 n. Chr. genannt. Doch sind Lebensepisoden überliefert, die sein Geburtsjahr um 410 angeben und ihn bis zu 150 Jahre alt werden lassen, was aber angesichts der heutigen biologischen und medizinischen Erkenntnisse, die ca. 120 Lebensjahre als genetisch bedingtes, maximales Lebensalter angeben, ausgeschlossen werden kann. Manche Quellen geben als Jahr der vielzitierten Begegnung mit dem Kaiser Wu-Di 479 bzw. 480 an; andere lassen ihn als Sechzigjährigen die Reise von Indien nach China antreten und als Achtzigjährigen die Shaolin-Kampfkunst Quan-fa initiieren. Hinzu kommt noch, dass es in jener Zeit in China offenkundig etwa 30 indische religiöse Missionare gab, von denen auch mehrere den gleichen Namen ‚Bodhidharma‘ (Buddhaherz) trugen. Womöglich haben Legendenbildung und Überlieferung verschiedene Personen zu einer Biografie zusammengefasst, was die widersprüchlichen Daten erklären könnte.

Der gängigsten Überlieferung gemäß gilt er als 28. direkter Nachfolger (Patriarch) Gautama Buddhas. Er wurde angeblich vom 27. Nachfolger Prajnadhara aufgrund seines tiefen Verständnisses der Buddhalehre als Nachfolger auserkoren. Im hohen Alter von sechzig Jahren sei er per Schiff nach China gereist und dort bei Kanton angekommen. Als ungefähres Datum seiner Ankunft wird häufig 520 n.Chr. angeben. Der Gouverneur von Kanton empfing ihn mit allen Ehren und berichtete dem Kaiser Wu der Ljang-Dynastie in Dschjän-kang (heute Nanking) von ihm, worauf er an den Hof gerufen und vom Kaiser Wu-Di, der sich durch großzügige Förderung des Buddhismus einen Namen gemacht hatte, in Audienz empfangen wurde. Diese Begegnung mit dem Kaiser bildet den vielleicht wichtigsten Teil der Bodhidharma-Überlieferung. Der Kaiser, philosophisch und buddhistisch hoch gebildet, wollte Bodhidharma prüfen.

Nun fragte er den aus Indien kommenden Meister, welche Verdienste er sich für das spätere Leben erworben habe. Bodhidharma antwortete knapp: „Keine Verdienste.“ Was denn der höchste Sinn der Heiligen Wahrheit, also der Kern der buddhistischen Lehre sei, fragte der Kaiser daraufhin. „Leere Weite – nichts Heiliges“, antwortete Bodhidharma. Nun verlangte der Kaiser zu wissen: „ Wer ist das uns gegenüber?“ – „Ich weiß es nicht“ entgegnete Bodhidharma, der dem Kaiser damit sehr wohl den Kern seiner Lehre offenbarte, ohne dass dieser ihn jedoch begriff“ (Diener/Erhard/Fischer-Schreiber/Friedrichs, 1986, S. 43).

„Das konnte der Kaiser nicht begreifen. Bodhidharma überquerte darauf den Yang-dse und begab sich in das Reich We. Danach fragte der Kaiser den ehrwürdigen Bau-Dschih (seinen Berater), wer denn dieser Bodhidharma sei. „ Weiß Majestät es denn wirklich nicht?“, erwiderte Bau-Dschih. „Nein, ich weiß es nicht“, sagte der Kaiser. Darauf Bau-Dschih: „Er ist der Bodhisattva Guan-Schih-Yin, gekommen, um das Siegel des Buddhaherzens weiterzugeben.“Da fasste den Kaiser Reue und er wollte Leute ausschicken, um Bodhidharma zurückzuholen. Der ehrwürdige Bau-Dschih jedoch sprach: „Ich rate Majestät ab, den Versuch zu machen, ihn zurückzuholen. Denn selbst wenn Ihr das gesamte Volk Eures Reiches nach ihm aussenden würdet, er käme auch dann nicht zurück,“ (Schwarz, 2000, S. 249).

Diese Unterredung hat wohl so nicht stattgefunden. Der Charakter der Wechselrede ist nämlich typisch für die Koan-Literatur der Zen-Schule. Die Koans wurden von den Zen-Meistern erst um die Wende zum 10. Jahrhundert entwickelt, als die Gefahr bestand, dass Zen in puren Quietismus abgleiten könnte. Solche Koans – als Rätsel konzipiert – setzen die Zen-Meister bis heute ein, um den geistigen Fortschritt ihrer Schüler zu prüfen. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Bericht über die Unterredung erst Jahrhunderte später, als die Zen-Sekte sich etabliert und Bodhidharma als ersten Patriarchen anerkannt hatte, geschrieben wurde.

Auch kann je nach Überlieferung auch bezweifelt werden, ob diese Begegnung zwischen Kaiser und Bodhidharma überhaupt stattgefunden hat. Eine häufig akzeptierte Überlieferung über den indischen Meister besagt nämlich, dass dieser kurz vor 479 n.Chr. als hochbetagter Greis im südlichen China gelandet sei, also zu einer Zeit, in der das Reich Liang des Wu-di noch gar nicht bestand. Kaiser Wu-Di, geboren 464, hatte sein Reich mit der Residenz Nanking erst um 502 errichtet und bis 549 regiert. Wenn die Unterredung um 520 stattgefunden hätte, wie die spätere Überlieferung behauptet, wäre Bodhidharma schon 40 Jahre in China und über hundert Jahre alt gewesen und hätte danach noch zwei Jahre in Luo-Yang, der Hauptstadt des Nordreiches, und darüber hinaus noch mindestens 9 Jahre im Shaolin-Kloster gelebt. Dazu ist verbürgt, dass Bau-Dschih, der Berater des Kaisers, im Jahr 514 gestorben ist (vgl. Gundert in: Bi Yän Lu, 1999, S. 53). Diese Sachverhalte und die Tatsache, dass die Geschichte von Bodhidharmas Besuch bei Wu-Di erstmals Mitte des achten Jahrhunderts auftaucht, sprechen dagegen, dass diese oft zitierte Unterredung, wie sie meistens überliefert wird, stattgefunden hat. Offensichtlich ging es bei der Niederschrift über diese Begegnung auch nicht um die Darstellung einer historischen Begebenheit, sondern darum, den besonderen Geist des Zen darzulegen. So wird darin der Autoritätsanspruch der Zen-Sekte, den Geist Buddhas authentisch weiterzutragen, und die Ablehnung der sich in China damals schon verkrustenden buddhistischen Scholastik (Der Kaiser steht repräsentativ für diese Haltung.) überaus deutlich.

Die Überlieferung dieses Gesprächs macht auch deutlich, dass Bodhidharma mit der Weitergabe seiner Lehre in Südchina zunächst erfolglos war und deshalb weiter in das Nordreich We reiste. Der Legende nach überquerte er den Yang-dse-Fluss nicht mit einem Boot, sondern auf einem Schilfhalm. Dies ist zweifellos eine Erfindung späterer Zeit, um Bodhidharma den Charakter eines schwerelosen, rein geistigen Menschen oder gar eines Heiligen zu geben, so wie es die frühen Evangelisten und Kirchenväter mit Jesus taten, indem sie ihm immer mehr Wundertaten andichteten, um dessen Einmaligkeit und Göttlichkeit hervorzuheben.

Bodhidharma hielt sich von 516 bis 518 (diese Angabe gilt als gesichert) in der Hauptstadt des Nordreiches Luo-yang auf, bevor er sich im Shaolin-Kloster im Song-shan-Bergmassiv, etwa eine Tagesreise südlich der Hauptstadt, für mehrere Jahre niederließ. Für seine Ankunft im Kloster liegt nur die Jahresangabe 523 vor. Das spricht nicht unbedingt gegen die Begegnung mit Kaiser Wu-Di im Jahr 520.

In diesem noch daoistisch ausgerichteten Shaolin-Kloster, das im Jahr 495 (vgl. Shaugnessy, 2007, S. 159) von Kaiser Hsiao-Wen gegründet worden sein soll, wurden schon seit längerer Zeit die indischen Sutren der buddhistischen Lehre übersetzt und Gemeinsamkeiten mit Grundideen der alten daoistischen Philosophie (Meditation als Weg zur Erleuchtung, Idee des Einen, des Tao, in Übereinstimmung mit der allem Seienden innewohnenden „einen Buddha-Natur“) herausgearbeitet. Dort praktizierte und lehrte Bodhidharma eine auf dem traditionellen Buddhismus basierende Form der kontemplativen Meditation mit dem Ziel einer Erleuchtungserfahrung. Diese Form der Meditation (dhyana auf Sanskrit, chan auf Chinesisch und zen auf Japanisch) war eine Abwandlung der traditionellen buddhistischen Meditation unter Einfluss dao-istischer Elemente. Darum gilt Bodhidharma als Begründer des Zen-Buddhismus. In einer Höhle beim Shaolin-Kloster soll er neun Jahre lang mit dem Gesicht zur Felswand mit solcher Konzentrationskraft meditiert haben, dass seine innere Kraft ‚Chi‘ sein Abbild auf den Felsen übertrug. Dieses Felsbild wird den interessierten Besuchern des Klosters auch heute noch gezeigt. Der Abt des Klosters berichtete einem ZDF-Fernsehteam 1985, Bodhidharma sei wenige Jahre nach Gründung des Klosters eingetroffen und habe, um sich von der Meditation ein wenig zu entspannen, die Fäuste geballt und nach außen gestreckt, woraus die Kunst des Shaolin-Faustkampfes entwickelt worden sei. Dieser Hinweis wirkt ebenfalls legendenhaft und kann keineswegs den Ruf Bodhidharmas rechtfertigen, auch Begründer der Shaolin-Kampfkunst zu sein. Allerdings bewahrt diese Geschichte das Andenken, dass es doch einen wichtigen Zusammenhang von Bodhidharmas Aufenthalt im Kloster und der Entwicklung der dortigen Kampfkunst gegeben haben muss. Vor dem Hintergrund, dass Bodhidharma in seiner Jugend möglicherweise in der Faustkampfkunst Vajramushti ausgebildet wurde, wirkt es durchaus glaubhaft, dass er Elemente davon zur Abwechslung bzw. Entspannung eingesetzt hat.

Wegen seiner Willens- und Überzeugungskraft sammelten sich Schüler um Bodhidharma. Der Mönch Schen-Guang, angeblich ein in der konfuzianischen, dao-istischen und buddhistischen Philosophie wohlbewanderter Gelehrter, war so tief vom Wunsch erfüllt, Jünger des meditierenden Meisters zu werden, so dass er eine ganze bitterkalte Winternacht vor der Höhle ausharrte, um Bodhidharmas Aufmerksamkeit zu erhalten. Als der Meister ihn immer noch nicht beachtete, hieb er sich den linken Unterarm ab. Bodhidharma erkannte nun die Entschlossenheit seines Schülers, erwählte ihn nach einer Zeit der Unterweisung zum Dharma-Nachfolger, übergab ihm dafür als Symbole seine Schale, seinen Umhang und das Lankavatara-Sutra, einen Text, der die Essenz der buddhistischen Erleuchtungslehre deutlicher aufzeigt als die anderen damals bekannten Sutren. Damit machte er ihn zum 2. Patriarchen des Zen-Buddhismus und gab ihm den neuen Mönchsnamen Hui-ko (d.h. der durch Weisheit Fähige). In der Koan-Sammlung „Mumonkan“ wird die Unterredung wie folgt dargestellt:

Bodhidharma saß mit dem Gesicht zur Wand gekehrt. Der zweite Patriarch stand im Schnee, schnitt sich den Arm ab und sagte: „Der Geist deines Schülers hat noch keinen Frieden. Ich bitte Euch, Meister, bringt ihn zur Ruhe!“ Bodhidharma sagte: „Bring deinen Geist zu mir, und ich will ihn befrieden!“ Der Patriarch sagte: „Ich habe nach dem Geist gesucht, aber ich konnte ihn nirgends finden.“ Bodhidharma sagte: „ So habe ich deinen Geist für dich schon zur Ruhe gebracht“ (Mumonkan, 41. Fall, 1989, S. 219).

Mit der Übertragung des Patriarchats an Hui-ko hatte Bodhidharma seine Aufgabe, den Erleuchtungsgeist Buddhas nach China zu bringen, erfüllt. Neben seiner jahrelangen intensiven Meditation im Kloster, die ihn zum Initiator der Zen-Tradition machte, soll er - der Kampfkunstgeschichte zufolge -dort aber auch ein System gymnastischer und kämpferischer Übungen (shipalo-han-sho – 18 Hände der Buddha-Schüler) eingeführt und eine Schrift als ethischen Leitfaden verfasst haben. Angesichts der sehr zeitintensiven Meditation erscheint es jedoch als unwahrscheinlich, dass er mehr als Anstöße bzw. Anregungen zu einer solchen Entwicklung beitragen konnte, insbesondere wenn man sein hohes Alter zu jener Zeit bedenkt. Es ist nicht sicher, ob Bodhidharma im Kloster starb. Einer chinesischen Legende zufolge bekam er nach neun Jahren im Kloster Heimweh nach Indien und entschloss sich, dahin zurückzukehren. Einer anderen Legende nach wurde er im Alter von 150 Jahren vergiftet und verstarb in den Bergen von Henan.

Die z.T. völlig unglaublichen Altersangaben lassen sich nur dadurch erklären, dass falsche Angaben seiner Biografie aus unterschiedlichen Quellen unkritisch weitergetragen wurden. Damit sind wir aber wieder bei der schwierigen historischen Einordnung seiner Lebenszeit. Zen-Meister Yamada schreibt im Mumonkan, dass Bodhidharma 536 im Alter von 136 Jahren gestorben sei, während im Lexikon der östlichen Weisheitslehren 543 als mögliches Todesjahr angegeben wird (vgl. Diener/Ehrhard, S.43 und Yamada, 1989, S. 220). Beide Todesdaten könnten realistisch sein, wenn das unglaublich hohe Alter nicht wäre. Eine Auflösung dieses Widerspruchs und eine schlüssige Verbindung der meisten Fakten ließe sich erreichen, wenn man die überlieferte Angabe des hohen Alters in Frage stellt.

Für den Verfasser scheint - nach Abwägung und Sichtung der vorliegenden Informationen - die Lebenszeit von 470 bis 536 oder auch bis 543 die wahrscheinlichste Zeitangabe zu sein. Diese Lebenszeit wird auch im Lexikon des Zen genannt (vgl. Diener, 1992, S. 25).

Abbildung 1: Chinas heilige Berge /Lage des Shaolin-Klosters

Dann hätte die Begegnung mit dem Kaiser nach seinem Aufenthalt 516-518 in Lo-Yang um 520 stattfinden können und seine Ankunft im Shaolin-Kloster im Jahr 523 entspräche dann der Überlieferung. Die Todesjahre 536 oder 543 würden dann bedeuten, dass Bodhidharma 66 bzw. 73 Jahre alt geworden wäre. Das erscheint durchaus realistisch, auch hinsichtlich der Begründung seiner Meditationsschule des Buddhismus und einer möglichen Einflussnahme auf die Kampfkunsttradition im Shaolin-Kloster. Dazu passt auch besser der Sachverhalt, dass die wenigen Abbildungen bzw. Portraits, die von Bodhidharma überliefert sind, ihn niemals als sehr alten Mann darstellen, sondern wie einen Mann mittleren Alters. Der häufige Hinweis, Bodhidharma sei bei seiner Ankunft in China schon 60 Jahre alt gewesen, muss wohl als Überlieferungsfehler angesehen werden, zumal diese Angabe womöglich aus einer anderen Überlieferung übertragen wurde, wonach Bodhidharma von seinem Lehrer aufgetragen bekommen habe, erst 60 Jahre nach seinem Tod die Lehre des buddhistischen Erleuchtungsgeistes nach China zu tragen. Auch der weise Zen-Gelehrte Daisetz T. Suzuki, der über ein unglaubliches Wissen zur Geistesgeschichte Indiens, Chinas und Japans verfügte, war überzeugt, dass die Aufzeichnungen über das Leben Bodhidharmas in Indien wenig glaubwürdig seien (vgl. Suzuki, 1993, S. 34). Das für den „Edlen Bau-Dschi“, der als Berater des Kaisers in der Überlieferung eine Rolle spielt, genannte Todesjahr 514, muss der hier vertretenen Lösung nicht unbedingt widersprechen, zumal die diesbezügliche Überlieferung erst ca. 200 Jahre nach der Begebenheit aufgeschrieben wurde. Er könnte einfach hinzugedichtet worden sein, um der Person Bodhidharma als direktem Nachfolger Buddhas mehr Gewicht zu geben, da Bau-Dschi ihn dem Kaiser gegenüber so beschreibt. Auch der Hinweis des Abtes vom Shaolin-Kloster, Bodhidharma sei wenige Jahre nach Gründung des Klosters dort angekommen, kann angesichts der langen Klostertradition noch akzeptiert werden, auch wenn 28 Jahre dazwischen lagen.

„Dass die nur vage erfassbare Gestalt des Bodhidharma von den Zen-Buddhisten als Ahnherr anerkannt und geehrt wird, beruht auf der Traditionsbedürftigkeit dieser Schule. (…..) Bodhidharma war dafür die ideale Figur. Als Inder, als indischer Patriarch, verbürgte er die direkte Nachfolge zum Gründer der buddhistischen Lehre, zu Gautama Buddha. Damit erwarb die Zen-Schule Legitimität, was umso wichtiger war, als sehr viel ihres Gedankenguts sich aus chinesischen Quellen, vor allem aus der dauistischen Philosophie, herleitete“ (Schwarz, 2000, S. 251).

2 Bodhidharmas Einfluss auf die Shaolin-Kampfkunst

Die Überlieferungen, die sich unmittelbar auf Bodhidharmas Biografie beziehen, entstammen ausschließlich aus der Zen-Tradition. Es ist bemerkenswert, dass ihn betreffende Texte aus der Kampfkunsttradition ihn auch immer wieder als ersten Zen-Patriarchen in China bezeichnen. Umgekehrt findet sich in der Zen-Literatur keine Bemerkung zu einer evtl. Kompetenz als Kampfkunstexperte. Seine Rolle in der Kampfkunstgeschichte ist nicht durch eindeutige Quellen gesichert. Zwar gibt es viele Überlieferungen und Hinweise, welche die Klostergeschichte betreffen, und Schriften, die er dort angeblich verfasst haben soll, doch muss man sie wohl mehrheitlich als Produkte späterer Zeit einstufen, die man nachträglich diesem Zen-Patriarchen zugeschrieben hat. Dennoch spricht aber auch einiges dafür, dass er Schriften verfasst hat und dass es Sammlungen seiner Aussprüche gab.

Da es dazu noch keine nennenswerte kritische Bewertung gibt, ist man bisher ausschließlich auf die Klosterüberlieferungen und auf die davon inspirierte Budoliteratur angewiesen.

Bezüglich des Wahrheitsgehalt der chinesischen Schriftüberlieferungen ist aber eine gesunde Skepsis angebracht, zumal die chinesische Literatur jener Zeit die Schwäche besaß, den literarischen Effekt über die Fakten zu stellen, und dass Wissenschaftlichkeit und Exaktheit nicht ihre Stärke war (vgl. Suzuki 1989, S. 96). Darum kann diese Studie nur die wichtigsten Überlieferungen zu Boddhidharmas Bedeutung für die Shaolin-Kampfkunst aufzeigen und sie lediglich einer groben allgemein-kritischen Bewertung unterziehen. Dabei stützen sich die folgenden Ausführungen in erster Linie auf die Informationen aus den diesbezüglichen Veröffentlichungen von Werner Lind, worin die ausführlichsten Informationen dazu zu finden sind, und aus den zugänglichen chinesischen Informationen über das Shaolin-Kloster.

Abbildung 2: Bodhidharma, der „wandstarrende Brahmane“ (Tuschezeichnung)

Danach sei die Entwicklung der Shaolin-Kampfkunst hauptsächlich Bodhidharma zuzuschreiben. Er soll, um die körperliche und geistige Verfassung der hauptsächlich meditierenden Mönchsschüler zu verbessern, ein System von 18 gymnastischen Übungen zusammengestellt haben, die er Shi-palohan-sho (18 Hände der Buddhaschüler) nannte. Dieses soll er vom indischen Kampfsystem Vajramushti abgeleitet haben. Gemeinsam mit dem gesundheitsfördernden System gymnastischer Übungen Wu-quin-xi, das der chinesische Arzt Hua-Tuo im 3. Jahrhundert aus Tierbewegungen entwickelt hatte und das man zu Bodhidharmas Zeit auch im Shaolin-Kloster praktizierte, wurde es angeblich zur Grundlage für die später entwickelte Shaolin-Kampfkunst Quan-fa. Außerdem soll er im Kloster zwei Schriften verfasst haben (Yi-jin-jing und Xi-sui-jing), in denen ein System von Atem- und Beweglichkeitsübungen sowie eine religiöse Abhandlung zur Stärkung des buddhistischen Bewusstseins und der inneren Kraft Qui enthalten sind (vgl. Lind, 1996, S. 95). Die Übungen, die in beiden Schriften beschrieben werden, sind z.T. überliefert, zeigen allerdings noch keinerlei kämpferische Ausrichtung, die etwa einen Bezug zu einem Faustkampfsystem wie Vajramushti erkennen lassen. Schließlich soll er noch das moralische Regelsystem Wu-de aufgestellt haben, um die Mönche zu disziplinieren. Darin fordert er diese zu Disziplin, Bescheidenheit und Achtung vor dem Leben auf (vgl. Lind, 1995 S. 57). Aus diesen moralischen Forderungen sollen dann die zehn Regeln des Shaolin Quan-fa und später die fünf Dojokun-Regeln abgeleitet worden sein. Allerdings wären diese moralischen Ansprüche grundsätzlich auch für einfache Mönche jener Zeit zweckmäßig und sinnvoll gewesen, ohne sie mit Blick auf das Verhalten von Kämpfern zu interpretieren.

Dazu gibt Suzuki noch an, dass die Aussprüche Bodhidharmas in der frühen Tang-Dynastie (ca. 7. Jdt.) noch in Umlauf gewesen seien (vgl. Suzuki, 1993 S. 40). Eine Sammlung von Lehrreden und Aussprüchen kann aber schwerlich die Grundlage für ein System von Atem- und Beweglichkeitsübungen oder eines Kampfsystems sein.

Die konkreten und teilweise sehr detaillierten Ausführungen, die Werner Lind in seinen Büchern zu Bodhidharmas Kampfkunstbeitrag liefert, sind angesichts der dürftigen und wenig gesicherten Quellenlage schon erstaunlich. Leider gibt er zu präzisen Aussagen keine Quellen an, und beim Blick auf seinen allgemeinen Quellen- und Literaturnachweis finden sich dazu ausschließlich Veröffentlichungen aus den letzten 25 Jahren des letzten Jahrhunderts. So bleibt denn die Frage offen, woraus sich diese vielfältigen Informationen letztlich speisen.

Alle verfügbaren Quellen und Überlieferungen zu Bodhidharma beziehen sich ausschließlich auf seine Rolle als Begründer des Zen-Buddhismus und seine Lehre vom Erleuchtungsgeist, die jenseits von allen Dogmen und Schriften den direkten Zugriff auf die Wahrheit lehrte und welche die damaligen Buddhisten wohl als etwas provokant Neues wahrgenommen haben. Erst nachdem sich Zen zwei Jahrhunderte später als eigenständige Schule etabliert hatte, wurde in der Rückschau die besondere Bedeutung Bodhidharmas klarer erkannt. Auch wenn er fast immer so dargestellt wird, ist er keineswegs der Gründer des Zen-Buddhismus. Man muss ihn eher als Initiator dieser Entwicklung ansehen. Mit seiner Ausrichtung auf „Satori“, der direkten Übertragung des Geistes, hatte er aber die entscheidende Ausrichtung für seine Nachfolger vorgegeben. Das verständliche Bedürfnis der frühen Zen-Schule, sich auf einen prominenten charismatischen Gründer berufen zu können, hat gewiss erst in der Folgezeit dazu geführt, dass immer mehr Schriften über ihn verfasst wurden und dass seine Biografie in der Folgezeit ständig ergänzt und aufgewertet wurde, so wie Jesus auch erst im 4. Evangelium des Johannes (um 200 n.Chr.) endgültig als Gottes Sohn dargestellt wird, während dies beim ersten Evangelium des Matthäus so noch nicht formuliert wird.

In Japan, wo man Bodhidharma Daruma nennt, wird er wie eine religiöse Kultfigur verehrt. Viele merkwürdige Legenden kursieren über ihn, wie z.B. dass ihm während der neunjährigen Meditation im Shaolin-Kloster die Beine abgefault seien, andererseits sieht ihn die Legende dennoch als Begründer der Kampfkunst; sogar als Begründer der Tee-Kultur sieht ihn die Legende, weil aus seinen abgeschnittenen Augenwimpern Teepflanzen gesprossen sein sollen (vgl. Müller, 1993 S. 85 ff). Solche Stilblüten machen deutlich, dass eine sehr kritische Bewertung der Bodhidharma betreffenden Überlieferungen mehr als angebracht ist.

Bodhidharmas Bedeutung für die Entwicklung der Kampfkünste ist aus heutiger Sicht nicht konkret belegbar; es gibt keine belastbaren Quellen, dass er überhaupt etwas mit Kampfkunst zu tun hatte. Der Hinweis, er habe als indischer Brahmanen- oder Königssohn die Kampfkunst Vajramushti gelernt, basiert nur auf einer Vermutung bzw. Schlussfolgerung. Die Überlieferung aus dieser Phase seiner Biografie muss als sehr fragwürdig angesehen werden. Vielleicht hatte er darüber auch nur rudimentäre Kenntnisse, ohne sie selbst praktiziert zu haben, zumal er sich wohl hauptsächlich intensiv mit der buddhistischen Lehre beschäftigt haben muss. Das hat ihn auch für seinen weiteren Lebensweg entscheidend geprägt und ihn zum Ahnen des Zen-Buddhismus gemacht. Selbst wenn viele volkstümliche chinesische Überlieferungen und Hinweise aus der Kampfkunsttradition ihn als die entscheidende Schlüsselfigur zur Entwicklung des Shaolin-Quan-fa kennzeichnen, wie dies etwa bei Werner Lind dargestellt wird (vgl. Lind, 1996, S. 697), kann diese Auffassung außer durch Fortschreibung ungesicherter Überlieferungen und problematische Schlussfolgerungen nicht gestützt werden. Man darf die Möglichkeiten Bodhidharmas, das Klosterleben und die Lehre dort zu beeinflussen, nicht zu hoch einschätzen. Er war keineswegs der Abt des Klosters (bekanntlich wurde während seiner Anwesenheit im Kloster ein anderer zum Abt gewählt); vielmehr muss er mit seiner besessenen Praxis der wandschauenden Meditation auf die anderen buddhistischen Mönche eher als befremdlicher Außenseiter und Einzelgänger gewirkt haben. Suzuki schreibt sogar, dass er in China von den Buddhisten als Ketzer scheel angesehen und von den Philosophen abgelehnt worden sei (vgl. Suzuki, 1995, S. 141). Dass er Generationen später einmal als Begründer des Zen-Buddhismus angesehen werden würde, konnte zu seiner Zeit noch niemand ahnen. Vor diesem Hintergrund müssen auch seine Möglichkeiten, dort eine Kampfkunst oder ein neues Gymnastiksystem zu etablieren, eher gering eingeschätzt werden.

Erst Jahrhunderte nach Bodhidharma hat sich das Shaolin-Quan-fa zu einem System kampforientierter Techniken entwickelt (ca. 1300). Bis dahin hatten viele unterschiedliche Einflüsse Eingang in diese Kampfkunst gefunden. Es ist eher wahrscheinlich, dass man im Shaolin-Kloster jener Zeit, das sich inzwischen wie die meisten Klöster in China zu einem Zen-Kloster gewandelt hatte, bei der Suche nach den Ursprüngen und dem Gründer der Kampfkunst wieder auf Bodhidharma stieß, den prominentesten Bewohner in der Geschichte des Klosters. So wie man ihn als – auch nicht ganz zutreffend – als Gründer der Zen-Schule des Buddhismus ansah, hat man ihn womöglich auch als Initiator des Shaolin-Quan-fa angesehen und dies fortan so dargestellt. Solche Verdichtungen und Überlieferungen sind keineswegs selten. So war z.B. der griechische Gelehrte Pythagoras, dessen Lehrsatz bis heute Gegenstand des Mathematikunterrichts ist, kein Mathematiker sondern eher eine Art Schamane, und sein berühmter Satz wurde erst nach seinem Tod durch Angehörige der von ihm gegründeten Schule in Unteritalien entwickelt.

Während demnach ein Beitrag Bodhidharmas zur Technik des Quan-fa eher auszuschließen ist, spricht doch einiges dafür, dass seine Meditationspraxis und Lehre während seines Aufenthaltes im Kloster in anderer Weise die Shaolin-Kampfkunst in ihrer Entwicklung beeinflusst haben. Schon die intensive meditative Praxis, die Bodhidharma zu einer tiefen Zen-Erfahrung (Satori) geführt hat, muss zwangsläufig zur Einsicht geführt haben, dass alle Wesen die Buddha-Natur verkörpern und dass diese Erfahrung nur durch Überwindung des Egos zu erlangen ist. Daraus erwächst Bescheidenheit und ein hoher Respekt allem Leben gegenüber, was wiederum eine noble ethische Haltung begründet haben muss. Weiterhin erfordert die intensive Meditation ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eine besondere Beherrschung des Atemrhythmus‘. Diese Erfahrungen und Einsichten sind unmittelbar mit einer tiefen Zen-Erfahrung verbunden. Darum spricht einiges dafür, dass er eine Lehre, wie sie in der ihm zugeschriebenen Schrift Wu-de erklärt wird, auch tatsächlich vertreten und gelehrt hat, unabhängig davon, ob er diese Schrift verfasst hat oder nicht. Ebenso wäre es leicht erklärlich, dass seine spezifische Art der Meditation Eingang in die damalige Klosterpraxis fand und somit auch in die Tradition, die zur späteren Entwicklung eines kämpferischen Systems führte. Falls das Gymnastiksystem Shiba Luohan shou wirklich von Bodhidharma stammt, war dies weniger ein Beitrag für die spätere Kampfkunst selbst als vielmehr für ihren Charakter und ihre Ausprägung. Eine gesundheitsfördernde Bewegungslehre lag aber auch schon durch das System des chinesischen Arztes Hua Tuo vor. Der Eingang gesundheitlicher Aspekte in die spätere Kampfkunst des Shaolin-Quan-fa kann sich also durch den Einfluss Hua Tuos erklären, durch Bodhidharma begründet sein oder auf beide zurückgeführt werden. Insgesamt ist der Einfluss Bodhidharmas auf die Kampfkunst kaum nachzuweisen, jedoch sind Einflüsse aus seiner buddhistischen Meditationspraxis und Lehre auf die Klostertradition als wahrscheinlich einzustufen, ohne sie konkret nachweisen zu können. Die komplexen Übungssysteme, die Kata im Karate, wurden ursprünglich „tao“ (gespr. dau) genannt, was auch noch auf dao-istischen Einfluss hinweist. Die alten Kata beinhalten alle nicht nur kämpferische, sondern auch atem- und gesundheitsrelevante Aspekte, die vielleicht sogar auf den spezifischen Einfluss Bodhidharmas zurückgehen. Insgesamt muss man aber seine historische Rolle in erster Linie der Chan-(Zen-)Tradition zuordnen, während es offen bleiben muss, ob und inwieweit er auch eine nennenswerte Rolle für die Entwicklung der Shaolin-Kampfkunst gespielt hat.

3 Zur Shaolin-Kampfkunst

Die Anfänge der chinesischen Kampfkunst reichen bis in die mythische Vorzeit zurück. Schon der gelbe Kaiser Huangdi soll um 2600 v.Chr. durch eine besondere Kampfmethode eine Schlacht gewonnen haben. Erste konkrete Hinweise gibt es aus dem 12. und 13. Jahrhundert v.Chr. In dieser Zeit soll schon ein waffenloser Ringkampf Xiang-pu weit verbreitet gewesen sein, woraus sich in den folgenden Jahrhunderten zwei Richtungen entwickelten: der Ringkampf und der Kampf mit der Faust (Quan), die in der Folge bis zur Zeitwende auch für die Ausbildung von Soldaten verwendet wurden (vgl. Lind 1996 S 694). In Militär- und Adelskreisen begann man zunehmend, eine körperliche Kampfkunst zu entwickeln. So wird dem Kampfkunstlehrer Gio Yi im ersten oder zweiten Jahrhundert die Erfindung des Kampfstils Chang-quan (Kampfstil der langen Faust) zugeschrieben, ein Kampfstil, der im Wesentlichen aus dem Einsatz von Fäusten, Knien und Füßen bestand.

Eine weitere Ursprungslinie basiert auf der schon früh in China entwickelten Vorstellung des „Dao“ (dau) als universellem Weltprinzip und der Idee des „Qi“ als Lebenskraft. In dao-istischen Klöstern wurden gymnastische Übungen (Qi-gong) entwickelt und praktiziert, die das immerwährende Tao im Menschen entfalten und mit Heilgymnastik, Atemübungen und Meditation eine stabile Gesundheit, Vitalität und ein langes Leben ermöglichen sollten. Aus der Qi-gong-Praxis und der chinesischen Heilkunde hatte man die Kenntnis von Vitalpunkten des menschlichen Körpers gewonnen, die auf bestimmten Meridianen angeordnet und bestimmten Lebensfunktionen zugeordnet sind. Im Umkehrschluss aus der Heilgymnastik hatte man dann auch festgestellt, dass sich der Qi-Fluss durch Druck oder Schläge auf diese Punkte lahmlegen ließ. Der Arzt Hua Tuo entwickelte im 2. Jahrhundert n.Chr. auf der Grundlage der Bewegungen von fünf Tieren (Tiger, Hirsch, Bär, Affe, Kranich) ein Gymnastiksystem, das als Wurzel aller Kata anzusehen ist und das weiterhin ein dao-istisch geprägter, therapeutisch ausgerichteter Übungskomplex war.

Um die Zeitwende hatte sich das dao-istische Gymnastiksystem des Qi-gong mit der Kenntnis der Einwirkungsmöglichkeiten auf die Vitalpunkte zum Kampfsystem Dianxue verbunden, das Druckausübung sowie harte und weiche Schläge umfasste. Spätestens ab dem 3. Jahrhundert waren also aus den beiden Entwicklungslinien, aus denen sich das spätere Shaolin-Quan-fa entwickeln sollte, alle wesentlichen Komponenten schon vorhanden, so dass sich die weitere Entwicklung auch ohne spezifische Einflussnahme Bodhidharmas erklären ließe. Auch ist es auffällig, dass weder unmittelbar nach Bodhidharmas Anwesenheit im Kloster noch lange danach ein markanter Entwicklungsimpuls feststellbar ist, der auf seinen wesentlichen Einfluss zurückzuführen wäre. Vielmehr bewegt sich alles in den seit dem 3. Jahrhundert vorgezeichneten Bahnen. Erst zwischen 1200 und 1400 n.Chr. verstärken sich kämpferische Elemente und die Ausrichtung auf die praktische Anwendung im Kampf (vgl. Lind, 1995, S. 59).

b) Das Shaolin-Kloster und seine Bedeutung in der Geschichte Chinas

„Shaolin, Shaolin, wie viele Helden verehren dich?

Wie viele wundervolle Geschichten loben dich?

Deine Kampfkunst ist einzig in der Welt,

Überall ist das Shaolin-Kloster berühmt.

Einzig währet seine Geschichte.

Prächtig ist das Shaolin-Kloster,

Diese Geburtstätte der Kampfkunst.

Dieser liebliche Ort ist überall wohl bekannt

Und wird ewig gepriesen sein. Shaolin, Shaolin, Shaolin.“

(Lied der Shaolin, aus: ZDF-Doku 1985)

Gewisse Schwierigkeiten bereitet auch die Angabe des Ursprungs- bzw. Gründungsdatums des Shaolin-Klosters. Shaughnessy berichtet in seinem Geschichtswerk über China, das Kloster sei 495 am Song-shan-Berg gegründet worden, was auch mit der Angabe des Abtes von 1985 übereinstimmt (vgl. Shaughnessy, 2007, S. 159). Dagegen schildert Lind detailreich, das Kloster gehe auf eine Tempelgründung im 3. Jahrhundert v.Chr. zurück. Die Umgebung dieses mit massiven Mauern umgebenen Ortes hätten die Mönche mit jungen Kiefern bepflanzt, woraus dann auch der Klostername Shaolin (= junger Wald) entstanden sei. Und schon zu Hua Tuos Zeit seien die Mönche in Kampfkünsten ausgebildet worden, um sich gegen häufige Raubüberfälle besser wappnen zu können. Darüber hinaus heißt es bei Lind, das Kloster sei bereits im 5. Jahrhundert zum religiösen Zentrum Nordchinas geworden und schließlich 426 vom Kaiser mit neuen Befestigungsanlagen und einer Garnison Soldaten ausgestattet worden. Daraufhin sei dann auch die Kampfkunst wieder in Vergessenheit geraten, da nun die Sicherheit durch Soldaten gewährleistet worden sei (vgl. Lind, 1996, S.747). Vielleicht lassen sich die vordergründigen Widersprüche bezüglich der Gründung dadurch erklären, dass es sich um 495 um eine Neugründung als buddhistisches Kloster handelte. Dies wäre eine naheliegende Erklärung, denn wenn das Kloster schon lange vorher bestand, muss es ein dao-istisches Kloster gewesen sein. Zudem hatte der Buddhismus schon lange vor Bodhidharma Eingang in China und im Shaolin-Kloster gefunden. „Er (d.h. der Tempel) war eines der ersten Zentren, in denen buddhistische Texte übersetzt wurden, und entwickelte sich zu einem großen, wohlhabenden Kloster“ (Shaughnessy, 2007, S. 159). Es ist schließlich auch kaum vorstellbar, dass ein Kloster übergangslos die Religion bzw. die Lehre wechselt. Allerdings gibt es für eine Neugründung keine Quellenhinweise; vielmehr wird von Vertretern des Klosters und von chinesischer Seite 495 als Ursprungsdatum einer Erstgründung durch einen indischen Mönch namens Ba Tuo inmitten eines jungen Waldes angegeben. Im Jahr 529 – während Bodhidharmas Anwesenheit dort - kam ein ehemaliger Söldnerführer ins Kloster und wurde zum Abt gewählt. Er stellte mit Mönchen eine schlagkräftige Kampftruppe auf, wodurch die Soldaten überflüssig wurden. Die „kämpfenden Mönche“ finden aber erstmals in einem Text aus dem frühen 7. Jahrhundert Erwähnung, als der Kaiser Gaozu, Gründer der Tang-Dynastie, 621 bei einer siegreichen Schlacht Hilfe von 13 nur mit Stöcken bewaffneten Mönchen erhielt. (Noch heute ist auf einem Gedenkstein eine Abbildung dieser legendären 13 Mönche zu sehen.) In welcher Form und in welchem Ausmaß dabei Faust-Kampfkünste ausgeübt wurden, ist nicht feststellbar. Nach dieser Episode wurde der Begriff der „kämpfenden Mönche“ geboren. Im Auftrag desselben Kaisers befreiten später drei fähige Shaolin-Mönche die Hauptstadt von Banditen. Das Kloster erhielt als Dank große Landgeschenke sowie Privilegien und stand in besonderer Gunst des Kaiserhauses. Dem Kloster wurde u.a. die Erlaubnis erteilt, Kampf- bzw. Soldatenmönche auszubilden. Nachdem die Tang-Dynastie zusammengebrochen war, kam 960 Taizu, ein Experte der Kampfkunst, der im Shaolin-Kloster gelernt hatte, auf den Thron. Er soll die Übung der Kampfkünste bei den Soldaten verstärkt und mit Verzicht auf die esoterischen Elemente einen vereinfachten Kampfstil Chang-quan (lange Faust), eingeführt haben. Unter der Fremdherrschaft der Mongolen (1269-1368) hielt das Kloster enge Beziehungen zum chinesischen Kaiserhaus und unterstützte es durch Entsendung von Kampfkunstlehrern an den kaiserlichen Hof, welche die Armee mit der Shaolin-Kampfkunst im Nahkampf ausbildeten, was schließlich zum Sieg über die Mongolen beitrug (vgl. Lind, 1996, S. 748). 1553 verteidigten einige Shaolin-Mönche die Provinz Fujian gegen den Angriff japanischer Piraten. Die besonderen Fähigkeiten und Leistungen der Mönche machten das Kloster populär. Spätestens in der Ming-Zeit galt es als berühmtes Kampfkunstzentrum, das besonders für den Stabkampf bekannt war. Es erlebte während der Ming-Dynastie (bis 1644) als Zentrum für Wissenschaft, Philosophie, Poesie und Kampfkunst seine größte Blüte. In jener Zeit gab es zeitweilig mehr als 1000 Kampfmönche im Kloster, und die Kampfkunst erfuhr eine Weiterentwicklung durch die Kampfkunstexperten Li Sou und Bai You Feng auf der Basis der 5-Tier-Stile. Yongle, der 3. Kaiser der Ming-Dynastie verlegte die Hauptstadt von Nanking (Nanjing=Südstadt) nach Peking (Beijing=Nordstadt), reformierte Reich und Staat und stützte seine Macht auf eine Geheimpolizei, die vom Shaolin-Mönch Zhang Wo (1376-1426) geleitet wurde. Die meisten seiner Agenten waren ebenfalls Shaolin-Mönche. Der nachfolgende Kaiser wollte sich jedoch vom großen Einfluss des Shaolin-Klosters und der Geheimpolizei befreien. Er ließ Zhang Wo hinrichten und seine Agenten verfolgen. Diese gingen in den Untergrund und errichteten überall im Land Quan-fa-Schulen. Damit war das Verhältnis zwischen Kaiserhaus und Kloster fortan zerrüttet. In der Folgezeit wurde die Shaolin-Kampfkunst geheim gehalten; ein Klostererlass bestimmte, dass nur noch Buddhisten, die im Kloster lebten, Ausbildung in der Shaolin-Kampfkunst erhalten durften. Allerdings gab es in der Zwischenzeit schon zahlreiche weltliche Quan-fa-Schulen, die der Shaolin-Kampfkunst Konkurrenz machten (vgl. Lind, ebda. S. 748).

Während der Mandschu-Herrschaft in der Qing-Dynastie (1644-1911), welche die meisten Chinesen als Fremdherrschaft betrachteten, organisierte das Kloster den Widerstand gegen die neuen Herren, während es vordergründig Loyalität vortäuschte.

Doch der Mandschu-Kaiser Kangxi erfuhr von der Verschwörung und sein Nachfolger ließ das Kloster 1673 durch Armee-Einheiten dem Erdboden gleichmachen. Viele Mönche fanden dabei den Tod, doch fünf führenden Persönlichkeiten gelang die Flucht, die darauf den konspirativen Widerstand gegen die Mandschus organisierten, der für 200 Jahre in den chinesischen Geheimgesellschaften weitergeführt wurde. Zwar wurde das Kloster später wieder aufgebaut und die Mönche durften ihre Kampfkunsttradition wieder aufnehmen, doch unterlagen sie fortan einer direkten Kontrolle des Kaiserhauses. An den Aufständen gegen die Mandschu-Kaiser in der Endphase des Kaiserreichs war das Kloster auch nicht mehr beteiligt. Beim gescheiterten Boxeraufstand 1900 gegen die europäischen Kolonialmächte, gegen die „weißen Teufel“, waren zwar viele der beteiligten Aufständischen Kämpfer aus dem Shaolin-Kloster, allerdings vertraten sie nun eine gegen die Weißen gerichtete nationalistische Gesinnung. In den Wirren der Nach-Kaiserzeit wurde das Kloster 1928 Schauplatz des chinesischen Bürgerkriegs, als sich der unterlegene General Fan Chan-Xiu dort mit seinen Anhängern versteckte. Sein Gegner belagerte das Kloster und ließ es vollständig niederbrennen.

Abbildung3: Shaolin-Kloster, Eingangstor

1957 wurde das Kloster wieder aufgebaut. Als das kommunistische Regime 1982 in China nach jahrelangem Verbot wieder freie Religionsausübung erlaubte, zogen buddhistische Mönche ins Kloster, wo auch die Kampfkunsttradition wieder aufgenommen wurde. Es ist aber primär ein buddhistisches Kloster; es beherbergt heute wieder eine der größten Sammlungen buddhistischer Schriften und Lehrreden Gautama Buddhas. Inzwischen ist das Kloster zunehmend zu einem Touristenmagnet geworden, insbesondere für Kampfkunstjünger. Mit Souvenirläden, Restaurants, Schießbuden und zahlreichen Kampfkunstschulen, die sich mit dem Namen Shaolin schmückten, glich die