6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut.« Karl Valentin (1882 - 1948) hat im tragikomischen Dialog mit Liesl Karlstadt seine subversive Sprachakrobatik zu einer Kunst entwickelt, die ihm die Herzen gewann, unter anderem von Kurt Tucholsky und Samuel Beckett. Für die Amerikaner wurde er der deutsche Charlie Chaplin. Ob er ein Optimist war, »ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind«, darf bezweifelt werden. Jedenfalls wusste er genau: »Ich bin auf Sie angewiesen, aber Sie nicht auf mich, merken Sie sich das!«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 499

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

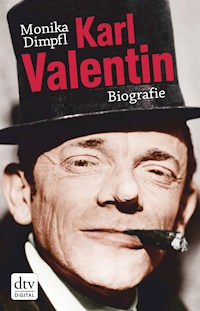

Monika Dimpfl

Karl Valentin

Biografie

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe

Mit 27 s/w-Abbildungen

Kapitel 1 Der Knabe Karl – ein gewesenes Kind

Kapitel 2 Der Schreiner am Nagel – ein Münchner Original-Humorist

Kapitel 3 Erst ein armer magerer Teufel – später Blödsinnkönig

Kapitel 4 Der Vorstadt-Paganini und das gute brave Lieserl – ein Alpen-Duett

Kapitel 5 Linksgedachtes Tingel-Tangel – quasi heidi bobi tschingreding

Kapitel 6 Revolutionszwetschgen – Loreleisenes Haar

Kapitel 7 Das Geheimnis der Roten Zibebe – schöpferischer Infantilismus!

Kapitel 8 Holla rolla rolla Plem Plem – Rotzglocken unters Volk

Kapitel 9 Luftähnliche Mibrollen – niederverachtungsleer

Kapitel 10 Leibeigener Partner – unparteiisch

Kapitel 11 Der Fischgemsigeldackelentenelsterschlangenhasenkarpfenrollenhirschbartsaurus – ein Regenwurm-Ei?

Kapitel 12 Der Untergrundbahnschaffner – ein Möchteltöchtel in der Ritterspelunke

Kapitel 13 Zettelträume – total abgebrannt

Literaturhinweise

Personenregister

Bildteil

Bildnachweis

Über Monika Dimpfl

Über das Buch

Impressum

Kapitel 1Der Knabe Karl – ein gewesenes Kind

Ich schloff als kleiner Junge mit vier Jahren in das Stiefelrohr eines Rohrstiefels meines Vaters mit dem Kopf hinein, aus was für Gründen ist mir heute noch unbekannt, ich nehme an, es war jugendlicher Übermut. Ich wäre darin vielleicht erstickt, wenn nicht meine liebe Mutter, die alles für ihr Kind tat, mich aus diesem eigenartigen Tunnel herausgezogen hätte.«

Mit der verqueren Geschichte seiner gleichsam zweiten Geburt aus dem väterlichen Stiefelrohr hat Karl Valentin die Auswahl aus seinen ›Jugenderinnerungen‹ eingeleitet, die in der ›Süddeutschen Sonntagspost‹ vom 28. August 1932 erschien. Unter den Lesern dieser Münchner Wochenzeitung werden damals nur wenige das Doppeldeutige gemerkt haben; sie lachten über die »lustigen Lausbubenstreiche« des »großen unnachahmlichen Münchner Komikers, der zu den originellsten deutschen Künstlern gehört«. Valentin selber solche Naivität zu unterstellen, wäre aber wohl verkehrt. Dazu interessierte sich der geniale »Vorstadt-Hypochonder«, als den ihn der Wiener Essayist Anton Kuh Ende der zwanziger Jahre charakterisiert hat, privat zu sehr für Fragen der Medizin und Psychologie. Als Gasthörer besuchte er beispielsweise den Kurs »Psychologie der Gegenwart«, den das Pädagogisch-Psychologische Institut im Auditorium maximum der Universität während der Semesterferien im Sommer 1932 veranstaltete (›Süddeutsche Sonntagspost‹, 7. 8. 1932).

Dass Valentin, dem man gemeinhin dergleichen nicht zutraut, sich auch mit der Individualpsychologie von Alfred Adler beschäftigte, belegt eine andere Jugenderinnerung, die allerdings in der ›Süddeutschen Sonntagspost‹ nicht abgedruckt ist, ›Der Wuhwuh kommt‹. Valentin stellt sich darin als Opfer falscher Kindererziehung dar und erzählt wiederum von seiner Mutter. Sie habe ihn, wenn er unfolgsam war, mit der Drohung erschreckt, den »Wuhwuh« zu holen: »… und die Mutter geht aus dem Zimmer, stülpt einen Sack oder irgendeine Verhüllung über den Kopf (wie es leider meine Mutter zu oft gemacht hat) klopft mit den Fäusten an die Tür, murmelt geisterhafte Worte und erscheint als Gespenst im Zimmer. Was geht nun in dem kleinen Gehirn des Kindes vor? Es – bekommt Furcht und fängt an zu zittern, kurzum das ganze Nervensystem des Kindes ist ausser Rand und Band und in der Angst erfüllt das Kind nun die Wünsche der Mutter und ist brav geworden. Nun löst die Mutter das Rätsel, zeigt dem Kinde, indem sie den Sack vom Kopf nimmt, dass sie der ›Wuhwuh‹ war und meint irrtümlicherweise nun ist alles wieder gut und vorbei. Aber dem ist nicht so – Für dieses Kind kommt im ganzen Leben immer der ›Wuhwuh‹, in Form der verschiedenartigsten Hemmungen u. Komplexe.«

›Karl Valentin der Lausbub‹ ist die Veröffentlichung in der ›Süddeutschen Sonntagspost‹ überschrieben. Das klingt – gewiss nicht unabsichtlich – nach einer bekannten Vorlage, den ›Lausbubengeschichten‹ von Ludwig Thoma aus dem Jahr 1905. In der Vorbemerkung wird denn auch darauf hingewiesen, dass Valentin seine Jugenderinnerungen aufgeschrieben habe, »um sie demnächst als Buch herauszugeben«. Und: »Eine Reihe hübscher Jugendbegebenheiten, illustriert von Ludwig Greiner, hat Karl Valentin der ›Süddeutschen Sonntagspost‹ zum Erstabdruck aus seinem Manuskript zur Verfügung gestellt, die wir fortlaufend veröffentlichen werden.« In der Tat hatte Valentin, der am 4. Juni 1932 seinen 50. Geburtstag feierte, spätestens um 1930 damit begonnen, »die mir noch in Erinnerung gebliebenen Erlebnisse aus meiner Jugend-, Jünglings- und Mannszeit zu sammeln«. Das geplante autobiografische Buch wurde jedenfalls mehrmals angekündigt. »Augenblicklich ist Valentin damit beschäftigt, ein Buch über seine ›Jugendstreiche‹ zu schreiben, das auch illustriert wird.« So oder so ähnlich schlossen fast alle Zeitungsartikel, die anlässlich der Münchner Uraufführung des Opernfilms ›Die verkaufte Braut‹ am 16. August 1932 eben auch über Valentin – »unseren deutschen Chaplin« – und Liesl Karlstadt berichteten. Der Film war in Geiselgasteig unter der Regie von Max Ophüls gedreht worden und Valentin und Karlstadt spielten darin »ihre erste große Tonfilmrolle«, das Zirkusdirektorenpaar Brummer.

»Valentin’s Jugendstreiche« sind dann aber doch nicht als Buch erschienen; erst 1951 hat Gerhard Pallmann aus dem Nachlass eine Zusammenstellung unter dem Titel ›Der Knabe Karl‹ herausgegeben. So ist es zu Valentins Lebzeiten bei dem Fotoband ›Das Karl Valentin Buch‹ geblieben, einer Art Vorstufe zu seinen Memoiren. Das Buch kam mit dem Erscheinungsdatum 1932 schon an Weihnachten 1931 im Verlag Knorr & Hirth heraus. Den fast barock-langen Untertitel wird sich Valentin selber ausgedacht haben: »Erstes und einziges Bilderbuch von Karl Valentin über ihn und Lisl Karlstadt mit Vorwort und ernsthafter Lebensbeschreibung und Bildunterschriften von ihm selbst, sowie zwei Aufsätzen von Tim Klein und Wilhelm Hausenstein«. Als Vorwortschreiber ist er unverkennbar: »Schon Nepomuk der Trotzige meinte, es müßte einmal ein Karl Valentin-Buch erscheinen, welches zum Umblättern geeignet ist und von groß und klein betrachtet werden kann. Diese sinnige Anregung wurde endlich in die Tat umgesetzt.« Demgemäß enthält das Buch neben Rollen-, Masken- und Bühnenfotos auch Privataufnahmen, darunter Kinderbilder des kleinen Valentin und Fotografien von seinem Elternhaus in der Vorstadt Au. Dazu hat sich Valentin an einem »ernsthaften« Lebensabriss versucht und auf ein paar Seiten erzählt, »Wie ich Volkssänger wurde«.

Der bekennende Valentin-Fan Peter Panter alias Kurt Tucholsky rezensierte ›Das Karl Valentin Buch‹ in der ›Weltbühne‹. Natürlich empfahl er es – »zwecks Lachung«: »Es ist eine völlig närrische Welt, in der dieser da Kaiser, König, Edelmann, Bauer, Sieben, Achte, Neune und Zehne ist – und aus dem Meer dieses Unfugs taucht der Leser auf und blickt auf ein Land, dessen ……… grade so närrisch sind, aber lange nicht so amüsant wie Karl Valentin.«

Obwohl es in Valentins Vorträgen, Szenen und Stücken überraschend viele versteckte und verzwickte autobiografische Bezüge zu entdecken gibt, spielt das direkte autobiografische Schreiben in dieser »närrischen Welt« eigentlich eine eher zweitrangige Rolle. Vor allem ist sein Zweck ein anderer als beim gewöhnlichen Memoirenschreiber. Dem geht es um den bekannten »roten Faden«, um Sinnstiftung und das Herstellen eines schlüssigen Lebenszusammenhangs. Der Komiker Valentin hingegen schafft sein eigenes verqueres »Reich des Blödsinns«, in dem wiederum er als populäre Kunstfigur »Karl Valentin« das Subjekt ist. Lebensläufe sind in dieser besonderen valentinesken Welt sowieso absurd.

Wobei Valentin sein erprobtes literarisches Verfahren der grotesk-komischen Lebensbeschreibung eben immer wieder auch auf die eigene Biografie angewendet hat. Da rief etwa Liesl Karlstadt als »Impresario« in der Szene ›Oktoberfestschau‹, die Mitte November 1920 im Kabarett Charivari uraufgeführt wurde, die Riesendame »Fräulein Lilly Wiesi-Wiesi« und Herrn »Tafit, den Mann mit den Riesenohren«, folgendermaßen aus: »Sie wurde im Jahre 1908 geboren und vollendete am 31. Februar 1892 ihr 45stes Lebensjahr. Ihr Papa, ehemaliger Direktor einer Schmalznudel-Verleihanstalt in Thalkirchen an der Ruhr, scheute keine Kosten, seine Tochter die Abnormität erlernen zu lassen. – Hier sehen Sie ›Tafit‹, den Mann mit den Riesenohren. Er ist geboren in dem Jahr, als der Komet am Himmel war. Im Alter von 12 Jahren und 16 Monaten kam er in die Lehre eines neapolitanischen Schuhmachermeisters in Ceylon. …«

›Karl Valentins Selbstbiographie‹, ein bis heute viel zitierter sanft irrsinniger Text, den Valentin seinen im Verlag Max Hieber 1926 veröffentlichten ›Originalvorträgen‹ voranstellte, beginnt vergleichbar paradox: »Karl Valentin, Münchner Komiker, Sohn eines Ehepaares. Karl Valentin erlernte aus Gesundheitsrücksichten im Alter von 12 Jahren die Abnormität und zeigte nach reiflicher Überlegung Talent zum Zeitungslesen. Sein Hang zur Musik ist alltäglich. Am liebsten hört er zu, wenn er selbst spielt.«

Zur Groteske geriet schließlich zwei Jahrzehnte später der Dialog ›Ein Interview mit Karl Valentin‹. Er wurde im März 1947 bei Radio München aufgenommen. Liesl Karlstadt spielte darin die Funkreporterin und Valentin scheinbar unbeirrt noch immer sich selber als reale Kunstfigur in seiner valentinesken Welt, die er über Nazizeit, Krieg und Zusammenbruch in eine ungewisse Zukunft zu retten versuchte. Valentin: »Ja, also ich wurde geboren in dem Jahr, als der Komet am Himmel war, 1881.« Karlstadt: »So. Also 1881 ist Ihr Geburtsjahr.« Valentin: »Nein, da war ich noch gar nicht da, denn ich bin ja erst eigentlich ein Jahr später auf die Welt gekommen.« Karlstadt: »Ja, das wär ja dann 1882.« Valentin: »Ja, stimmt, stimmt.« Karlstadt: »Und was hatten Sie gleich nach der Geburt für einen Eindruck von der Welt?« Valentin: »Als ich die Hebamm sah, die mich empfing, war ich sprachlos. – Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen …«

Zweifellos näher an der Realität – wenngleich ebenfalls für das Publikum bestimmt und insofern Teil von Valentins Selbstinszenierung – ist die schon erwähnte »ernsthafte« Beschreibung ›Wie ich Volkssänger wurde‹. Hier stimmen die Fakten: »Falk und Fey, Möbeltransportgeschäft in der Münchner Vorstadt Au, Entenbachstraße 63 im ersten Stock links, dort erblickte ich, Valentin Ludwig Fey, das Licht der Welt. Mit vier Jahren absolvierte ich den Kindergarten, mit sechs Jahren steckte man mich widerspenstig in die Volksschule an der Klenzestraße …« Die Daten sind nachzutragen: Geburt am 4. Juni 1882 – einem Sonntag, von dem zu hoffen ist, er sei ebenso hell und klar und wirklich wunderbar gewesen wie der von Valentin samt Hund später unvergesslich auf Schallplatte besungene; Eintritt in den Kindergarten der Vorstadt Au vermutlich 1884/85; Schulanfang 1888.

Von seiner Familie her war Valentin geprägt durch das bürgerlich etablierte Handwerkermilieu des 19. Jahrhunderts, dem er entstammte. Seine Vorfahren väterlicherseits kamen aus Hessen. Da der Vorname Valentin in der Familie Fey häufiger vorkommt, liest sich die Genealogie etwas verwirrend. Der Vater, Johann Valentin Fey, geboren am 2. Juli 1833 in Darmstadt, war eines von neun Kindern des Gärtners Christoph Fey und der Eva Margaretha, geborene Eck, aus Miltenberg. Nach der Lehre ging Johann Valentin Fey nach München, wo er Arbeit bei dem Tapezierer Karl Falk in der Vorstadt Au fand. Am 4. März 1864 stellte er ein Gesuch an den Münchner Magistrat um eine Tapeziererskonzession. Darin versicherte er, bei Karl Falk seit dem 25. September 1852, »sohin über 11 Jahre in Condition [zu sein] und zwar in den letzten 5 Jahren als Geschäftsführer/Vorarbeiter«. Sein Vermögen gab er zu diesem Zeitpunkt mit 1000 Gulden »Elterngut« und 550 Gulden Ersparnissen an. 1864 bewirkte er auch seine Entlassung aus dem »Großherzoglich Hessischen Unterthanen-Verbande«, er wurde königlich-bayerischer Untertan und erwarb das – kostenpflichtige und mit einem bestimmten direkten Steuersatz verbundene – Bürgerrecht in München. Hintergrund war seine Heirat mit der jung verwitweten Tochter seines Arbeitgebers. Er wurde dadurch 1865 Teilhaber des Betriebs, der fortan »Falk & Fey« hieß. Ab 1883 – Falk & Fey war inzwischen eine renommierte Möbelspedition – gehörte ihm auch das Geschäfts- und Wohnhaus in der damaligen Entenbachstr. 23, heute Zeppelinstr. 41.

Seine erste Ehe blieb kinderlos; Elisabeth Fey starb schon 1867 mit 28 Jahren. Der Schwiegervater und Kompagnon Karl Falk machte später beim kleinen Valentin den Taufpaten. Am 31. August 1869 verheiratete sich Johann Valentin Fey zum zweiten Mal. Er ließ sich diesmal nicht in München, sondern in Herwigsdorf in Sachsen trauen. Aus Sachsen, genauer aus Zittau, kam nämlich seine zehn Jahre jüngere Braut, Johanna Maria Schatte, Valentins spätere Mutter. Sie wurde am 3. Januar 1845 geboren und zwar – wie das Trauregister im Kirchenbuch der evangelisch-lutherischen Kirche in Herwigsdorf vermeldet – als »Meister Karl Eduard Schattes, Bürgers und Weißbäckers wie auch der löblichen Zunft Oberältester in Zittau hinterlassene dritte Tochter«. Michael Schulte schreibt in seiner Valentin-Biografie außerdem, Johanna Maria Schatte sei vor ihrer Heirat Köchin bei Graf Albert von Schlieffen gewesen und habe so ihren künftigen Mann kennengelernt, der als Tapezierer zeitweise in den Münchner »Etablissements« dieses Grafen arbeitete.

Die Eltern von Valentin waren also keine alteingesessenen Bayern; sie gehörten obendrein zur evangelischen Minderheit in München –, auf einen Protestanten kamen damals sechs Katholiken –, und sie ließen auch ihre vier Kinder evangelisch taufen. Zumeist norddeutsche Valentinologen pflegen in diesem Zusammenhang denn auch darauf hinzuweisen, dass Karl Valentin somit weder der Herkunft noch seiner protestantischen Konfession nach ein »Urbayer« sei. Herbert Achternbusch hat das Argument mit den »auswärtigen Eltern« einmal »rassistisch« genannt – nachzulesen in ›Land in Sicht‹ von 1977. Töricht ist es allemal. Das belegen die überlieferten Zeugnisse fast aller Schriftsteller und Kritiker, die Valentin zu seiner besten Zeit selbst gesehen und gerade wegen seiner unverwechselbaren Verwurzelung in der Mentalität seiner Heimatstadt bewundert haben. Für Oskar Maria Graf etwa war Karl Valentin – in merkwürdigem Widerspruch zu seiner Herkunft – der »münchnerischste (und das ist keineswegs das Bauern-Bayrische) aller Münchner«. »München verlor etwas Unwiederbringliches«, hat Graf in diesem Sinn seinen Nachruf auf Valentin überschrieben, in dem er fortfährt: »Er war es [d.i. münchnerisch] im Leben und auf der Bühne so ohnegleichen, daß er selbst Menschen, die ihn jahrzehntelang genau kannten, immer wieder irritierte, weil sie nie wußten, ob er spielte oder nicht. Etwas Unsterbliches an einem Menschen, einem Volk, einer Stadt oder einem Land so herauszukristallisieren, geht weit, weit über das Provinzielle hinaus. Es bleibt gültig für immer.«

Vorstellbar ist freilich, dass sein nicht-bayerisches Elternhaus im nahezu homogen bayerischen Vorstadtmilieu Valentin früh und sozusagen unwillkürlich für sprachliche Eigenheiten sensibilisierte. Seine einmalige Kunst des »saudumm Daherredns«, sein destruktives Spiel mit Missverständnissen, seine Wortklaubereien oder sein Faible für den »Gleichklang«, kurz seine geradezu philosophische Sprachkomik, könnte hier eine Wurzel haben. Zur Dialektik zwischen »fremd« und »einheimisch« hat Valentin schließlich einen immer noch aktuellen Schallplattendialog, ›Die Fremden‹, geschrieben. Valentin: »Ein Fremder ist nicht immer ein Fremder.« Karlstadt: »Wieso?« Valentin: »Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.«

Immerhin gehörte Valentin zu den 37 Prozent eingeborenen Münchnern, die von der Statistik Mitte der 1880er Jahre gezählt wurden. Die größere Hälfte der rund 262000 Einwohner Münchens bestand aus zugezogenen Bayern, 6 Prozent kamen aus anderen deutschen Ländern, 4 Prozent aus dem Ausland, überwiegend aus Österreich und Ungarn. Ein zeittypisches Bild des autochthonen Münchners gibt ›Meyers Konversations-Lexikon‹ von 1888: »Insoweit sich noch typische Figuren des echten Müncheners finden, zeigt dieser sich bieder, trocknen Humors, schwerblütig und genußfreudig, aber auch bei schwerer Arbeit ausdauernd und kräftig, für das Fremde nicht leicht einzunehmen, auf seine Stadt und ihre Schönheit stolz, wenn auch mit mancher großstädtischer Neuerung nicht immer sofort einverstanden. Im Hofbräuhaus, wo man sich selbst bedient, statt des Stuhls mit einem Faß, statt des Tellers mit einem Blatt Papier oder auch der flachen Hand begnügt, um Stand und Würden des Nachbarn unbekümmert, mit demselben rasch ein gemütliches Gespräch anknüpft, oder in den zahlreichen Lagerbierkellern – der Vorstädte, wo auch das schöne Geschlecht, das in München seinen Namen mit Recht führt, vertreten ist, spielen sich köstliche Volksbilder ab, deren Drastik sich steigert zur Zeit des Bocks, einer im Monat Mai zum Ausschank gelangenden, besonders kräftigen Biersorte, oder des Salvators, der schon um Ostern im sogenannten Zacherlbräu verabreicht wird.«

Valentin war das vierte und letzte Kind der Familie Fey. Das erste Kind, ein Mädchen, das den Namen Elisabeth erhielt, wurde am 15. September 1870 geboren; es starb schon im Jahr darauf. Zwei ältere Brüder, der am 25. Dezember 1873 geborene Karl Valentin und der am 21. August 1876 geborene Max, waren bei der Taufe des Jüngsten auf den Namen Valentin Ludwig acht und fünf Jahre alt. Alle drei Fey-Buben erkrankten innerhalb des folgenden Jahres an Diphtherie. Max starb am 27. Oktober 1882, Karl ein paar Wochen später, am 24. November. Nur Valentin, der jüngste, überlebte. Vermutlich im Andenken an seinen ältesten Bruder hat er sich später den Künstlernamen Karl zugelegt; Kinderzeichnungen dieses Bruders bewahrte er lebenslang auf. Man kann sich die dauernde Sorge seiner Mutter bei jeder Krankheit des kleinen Valentin vorstellen, der ja ihr einziges Kind blieb. Vielleicht nahm seine vielfach bezeugte spätere Hypochondrie hier ihren Anfang. Es mag sein, dass er als Erwachsener die Angst seiner Mutter um seine Gesundheit zu seiner eigenen Angst gemacht hat.

Überdies litt er schon als Bub an Bronchialasthma. In den ›Jugendstreichen‹ hat er von dem auslösenden Unfall erzählt. Beim sogenannten »Schwankeisfahren«, dem Schlittschuhlaufen auf einer leicht angetauten, dünnen Eisdecke, die sich über einer »tiefen Gumpe« in der Isar »unterhalb des Muffatwehrs« gebildet hatte, brach er mit zehn Jahren ein. »Wird die Eisdecke wässerig, so ist das ein Zeichen der Gefahr – Aber für uns begann jetzt erst das richtige Vergnügen: ›Wer traut sich noch umi fahrn?‹ hiess es. ›Vale, lass de koan Drenza [Muttersöhnchen] hoassn, packs no moi, schnell gewagt, ist halb gewonnen!‹ – Und ich sauste über die ungefähr fünfzig Meter langen gefährlichen Stellen, hinter meinen Füssen krachte und knirschte es unheimlich, meine Kameraden hinter mir drein. Gut angekommen, Applaus auf der Brücke, und am anderen Ufer. Nach einigem Besinnen meinte der Ade, ›Gehts wega, i packs no moi!‹, – startet, ich hinter ihm drein – ein Schrei der Buben und der Zuschauer auf der Brücke: das Schwankeis ist geplatzt! Und Ade unter der Eisdecke! Ich breche auch ein, kann mich aber noch halten, Bretter werden mir gereicht, ich bin gerettet. Mein Kamerad Ade wurde am andern Tag als Leiche geborgen. Er liegt im Ostfriedhof begraben, Er hatte sich den Tod geholt und ich mir ein schweres Asthma, welches mir geblieben ist.« Später wurde Valentin wegen seines Asthmas vom Militärdienst befreit, und er lernte, mit Glasinhalator und Asthmapulver zu hantieren.

»Die Au gehört heute, wie so vieles, der Vergangenheit an. Aber ich bin selig, an diesem Ort geboren zu sein.« So bemerkte Valentin 1947 in einer »historischen Plauderei« für das ›Münchener Magazin‹. Zur Zeit seiner Kindheit in den 1880er und frühen 1890er Jahren muss die Vorstadt Au noch viel von ihrer traditionellen und durchaus pittoresken Eigenart als Häusler- und Herbergenviertel der Handwerker und Tagelöhner besessen haben. Lena Christ etwa hat in ihrem Roman ›Die Rumplhanni‹ die Herbergsgegend um die Mariahilfkirche zu Anfang des 20. Jahrhunderts als ländlich geprägtes Arbeiterviertel beschrieben: »Ein winziger Geißenstall, ein morscher Holzschupfen, ein alter Röhrlbrunnen oder eine mürbe Holzaltane und ein wilder Holunderstrauch in dem armseligen Wurzgärtlein weist noch dem Beschauer die Genügsamkeit der Bewohner dieser Herbergen mit zwei – drei Kammern und dem Küchenloch. – Es ist um die Zeit am Morgen, da die Fabriken ihre Signale zum Beginn der Arbeit heulen und die Bäckerburschen mit den Milchmädchen an Straßenecken schwatzen. Durch die Gassen hinkt ein alter Lichtanzünder und verlöscht das Morgenlicht in den Laternen, und fröstelnd trippeln fünf – sechs Mädchen in dünnen Fähnlein ihrer Arbeitsstätte zu.«

1854 war die Au zusammen mit den angrenzenden Gemeinden Giesing und Haidhausen in den Münchner Burgfrieden einbezogen worden, nicht zuletzt um den starken Bevölkerungszustrom – insbesondere an Kleinhäuslern, Arbeitsuchenden und Bettlern – in diese drei Vorstädte rechts der Isar besser kontrollieren zu können. Nach 1870 setzte im Zug des gründerzeitlichen Wirtschafts- und Baubooms die Entwicklung zur Arbeitervorstadt ein. Der Ruf der Auer Bevölkerung war dabei seit jeher nicht der beste. Davon zeugt schon für das 18. Jahrhundert die Anekdote von einem Henker in Wien, der die Au seinerzeit für eine große Stadt hielt, weil er so oft Leute aus der Au hängen und köpfen musste. An der Wende zum 20. Jahrhundert ist der männliche Auer Vorstädter folgerichtig als echter Strizzi ins Repertoire der populären Unterhaltung eingegangen. Der Volkssänger und Komiker August Junker war es, der die Figur des »Lucki von der Au« – Steinträger »bei Heil und Litte« (d.i. die Baufirma Heilmann und Littmann), Gelegenheitsarbeiter, Kleinkrimineller, Frauenheld, Raufbold und Spezl vom nicht weniger populären »schönen Kare« aus Giesing – unsterblich gemacht hat. Valentin holte den zehn Jahre Älteren später als Schauspieler auf die Bühne und für die mittlerweile verschollenen Filme ›Zirkus Schnabelmann‹ und ›Schönheitskonkurrenz‹ vor die Kamera. Junker wurde mit seinem schon 1911 auf Platte aufgenommenen Couplet ›Der Stolz von der Au‹ zu einer lokalen Berühmtheit. »Ja i bin der Stolz von der Au, am Mariahilfplatz geborn, die Madln, die renna, mich tuns alle kenna, sehn s’ mich, is a jede verlorn. – Mei Vater geht fechtn [das kann »hausieren«, aber auch »betteln« heißen], mei Mutter duad spechtn, damit ihn d’ Gendarm ned dawischn. Mei Schwester is gscheider, sie hat schöne Kleider, ihr Gschäft, des tragt halt schöne Zinsen. Mei Bruader, der geht aufn Bau alle Tag, am Sonntag da geht er zum Wildern, damit Sie ’s auch wissen, womit i mi plag, ich handle mit heiligen Bildern.«

»Der liebste Tag der ganzen Woch

Is mir der Donnerstag;

Da freu i mi die ganze Woch,

Weil i da Ausgang hab.

An Flins hab i im Hosensack –

Zehn Markel in Papier.

Da kann man was riskieren,

Ein Mädchen auszuführen,

Weil i de Krampf gern hab.

Dann harpf i zu der Geliebten,

Weil mir halt so was mög’n;

Sie wohnet in Hoadhausen,

Am Wörthplatz Nummra zehn.

Ein Pfiff (mit den Fingern pfeifend, während die Musik einen Augenblick aussetzt) der genüget,

Und ’s Mädchen kommt herab;

dann geht’s hinauf ins Isartal im Trab.«

Selbstverständlich hatte später auch Karl Valentin ein Vorstadt-couplet im Programm. Die junge Liesl Karlstadt sang sein Lied vom ›Pflastererlehrling‹ Lucke, der an seinem freien Donnerstag den »An der blauen Donauwalzer« oftmals, aber niemals »rechtsum« tanzt, 1916 zum ersten Mal im Kabarett Wien-München, »mit großem Erfolg« vermerkte Valentin in der Unterzeile zur Textausgabe des Couplets ›Ein Vorstadtkind‹ als Nr. 33 seiner Originalvorträge. Dazu die Anweisung: »Der Vortragende kostümiert sich als Vorstadttype, Hut in das Gesicht hereingesetzt, Hände im Hosensack, Hose hinaufgestülpt. Zwischen jeder Strophe soll sich der Vortragende mit sogenannten Vorstadtsprüchen mit dem Kapellmeister unterhalten.« Dass Liesl Karlstadt außerdem perfekt mit den Fingern pfeifen und unwiderstehlich den Stenz markieren konnte, trug nicht wenig zum Erfolg dieser frühen Solonummer bei, die 1930 ebenfalls auf Schallplatte erschien.

Der Handel mit Heiligenbildern, mit dem Junkers »Stolz von der Au« sich abplagte, dürfte damals rund um die Mariahilfkirche gar nicht so abwegig gewesen sein, wie sich das heute liest. Gab es doch gerade in der Vorstadt Au viele sogenannte »Huckler«, d.h. Kleinkrämer, und dazu noch eine Reihe spezieller Berufe, wie etwa den des Hadernsammlers mit Lumpensammlerpatenten für die ansässigen zwei Papiermühlen. Andere seltsame »Professionalisten« waren Landmusikanten, Hafenbinder und Sesselträger, Aschensammler, Ameisenlieferanten und Froschhändler, Goldwäscher, Makkaroninudel-, Mausefallen- und Rahmerlmacher. Wen wundert da noch, dass Karl Valentin in der Inflationszeit unter die Schausteller ging und für das Oktoberfest 1921 den Betrieb einer »Froschbahn« – bei der es sich freilich um ein Fahrgeschäft gehandelt haben soll – als Gewerbe anmeldete.

Valentin, der sich Zeit seines Lebens sehr für die Geschichte Münchens interessierte und schon als junger Mann – gewiss noch vor Ende des Ersten Weltkrieges – mit dem Sammeln von Altmünchner Fotografien begann, hat natürlich auch Unterlagen über berühmte und weniger berühmte Auer Typen und Sonderlinge zusammengetragen. So enthält seine ›Lichtbilderserie von Münchener Originalen, stadtbekannten Persönlichkeiten und Sonderlingen‹ – Valentin stellte die Schau Mitte der 1930er Jahre aus dem eigenen reichen Fundus zusammen und schrieb die Erläuterungen – ein Bild des »fahrenden Sägfeilers von der Au« und folgenden Valentin-Kommentar: »1895 baute er sich selbst ein Dreirad und das war eine Sensation, als er mit seiner Maschine im 5-Kilometer-Tempo durch die Münchner Strassen fuhr. Er hatte ausser einem chronischen Schnapsrausch auch einen ebensolchen Schnupftabakrausch, denn er schnupfte nicht weniger als täglich ¼ Pfund ›Schmalzler‹.« Ein weiteres Bilddokument zeigte die »Mina Hupf«, eine alte Auer Bettlerin, »die noch dazu einen hölzernen Stelzfuss hatte«. »Sie war ein bitterböses – ständig unter Alkohol stehendes Weib, der sogar die Gendarmen aus dem Weg gingen – Die Gassenbuben schrieen hinter ihr drein: ›Mina, hupf‹. Des öfteren schnallte sie ihren Stelzfuss schnell ab und warf ihn zwischen die Kinder hinein. Dann hupfte sie auf einem Fuss und holte sich den Holzfuss wieder zurück.« Vorgestellt wurde auch der Gründer und Direktor des Schweigerschen Volkstheaters in der Au, das zur Biedermeierzeit mit Possen und Parodien ein Publikum aus allen Ständen vergnügte. Der Auer »Rahmerlmann« schließlich »war bekannt durch seinen Ausspruch: ›Sie kaffa do nix – Sie kaffa do nix!‹ Durch diese falsche Suggestion machte er fast kein Geschäft.«

Im sozialen Gefüge der Vorstadt gehörte der Sohn des Hausbesitzers und Speditionsunternehmers Fey sicherlich zu den besseren Leuten. Auch wenn in Handwerkerfamilien Kindererziehung traditionell keine so große Rolle spielte wie im Bildungsbürgertum, scheinen Valentins Eltern – glaubt man den ›Jugendstreichen‹ – ihm alle Kinderwünsche erfüllt und kaum je ein Vergnügen verboten zu haben. Dass sein Vater mehr als einen Stammtisch hatte, »durchaus kein Feind des Alkohols« war und sich »im dritten Rauschstadium« daheim dann »nicht gerade liebenswürdig« aufführte, erfährt man eher nebenbei. Wie spendabel der Vater sein konnte, ist ausführlicher geschildert: »Einmal hatte mein Vater mit einem großen Möbeltransportgeschäft nach auswärts ein besonders gutes Geschäft gemacht. Darum wollte er mir und meinen Freunden auch eine Freude machen. So kaufte er uns im Spielwarengeschäft Obletter einen ganzen Haufen Instrumente; Bombardon, Trompete, Posaune, Waldhorn, Flöte, Klarinette, Tschinellen, alles aus Pappe, wunderbar goldbronziert, fast wie echte Instrumente. Wir hatten eine Mordsgaudi und zogen in der Au von einem Laden zum anderen und überall wurde ein Ständchen geblasen.«

Die Überzeugung, geliebt, verwöhnt und relativ behütet in einem respektablen Elternhaus aufgewachsen zu sein, kommt in Valentins Jugenderinnerungen auch sonst immer wieder zum Ausdruck. Da macht ihm ein Mieter regelmäßig die schweren Rechenhausaufgaben, da lacht der Vater über seine Streiche, statt ihn für den angerichteten Schaden zu bestrafen, da kann die Mutter ihr Kind nicht weinen sehen und gibt ihm Geld zum Kauf der ersehnten Messingtrompete auf der Auer Dult. Oder er erzählt, wie er sich »als Hausbesitzersohn« über die angesoffenen »Fuhrleute, Maurer und Auer Lukis«, die in der benachbarten Kothmüllerwirtschaft lautstark beim Frühschoppen zusammensaßen, einmal so ärgerte, dass er sie mittels einer Klistierspritze mit bekannt übel riechendem Schwefelammonium bespritzte, um sich dann auf der Flucht vor der aufgebrachten Horde, einen »großen geladenen Armeerevolver« in der Hand, hinter der elterlichen Wohnungstür zu verschanzen. In einer anderen Episode ist er mit zwanzig Mark, einem »richtigen Goldstück«, das er seiner Mutter gestohlen hat, einen Nachmittag lang »der reichste Schüler der Klenzeschule«. »Vielleicht hat nicht einmal der Lehrer so viel dabeigehabt.« Für seine sämtlichen Freunde, rund zwanzig Buben, bestellte er dafür in der Konditorei Schaumkuchen mit Schlagrahm und bekam noch siebzehn Mark heraus. »Diese habe ich unter meinen Kameraden verteilt und machte sie dadurch alle zu reichen Leuten, denn mehr als ein Zwanzgerl hatte ja sonst nie einer bei sich.«

Deutlich weniger menschenfreundlich zeigte sich der »rothaarete Fey-Batzi« bei so manchem Kinderspiel, das er erfand oder organisierte. Nachdem zum Sanitäterspielen alles Nötige, nämlich abgelegte echte Sanitätsmützen, eine selbst gezimmerte Tragbahre samt von der Mutter genähten Rotkreuz-Armbinden angeschafft und im Waschhaus daheim eine »Unfallstation« eingerichtet war, brauchten er und seine Freunde bloß noch »Verunglückte zum Tragen«. »Aber woher sollten wir sie nehmen und nicht stehlen? Ersatz war eine halbe Sache. Wir brauchten richtige Verletzte, welche bluteten. Aus diesem Dilemma half uns wiederum ein ungeheuerlich roher Gedanke. Auf der Wäschewiese vor unserem Haus streuten wir an bestimmten Spielplätzen zahllose Glasscherben. Die Kinder sollten beim Barfussgehen sich diese eintreten. In dem Gras waren die Scherben auch nicht gut zu sehen. Und tatsächlich verging kaum ein Tag, ohne dass sich ein Bub oder Mädel den Fuss daran verletzte. Der Blutende wurde von uns Sanitätern mit der Tragbahre geholt und mit Hoffmannstropfen und Mullbinden in der Sanitätsstation behandelt.« Der Gebrauch einer Totenbahre wurde von der Mutter verboten.

Michael Schulte hat vor dem Hintergrund dieses und ähnlicher Bubenstreiche – dem Tätowieren mit Nähnadeln und Tusche, dem Unter-Strom-Setzen von Türgriffen oder dem Leute-Erschrecken mit Feuerwerksfröschen, Knallerbsen und sogenannten »Schlüsselbüchsen«, Hohlschlüsseln mit Zündloch – »Sadismus« als einen Grundzug im Wesen von Valentin hervorgehoben, dem »Knaben Karl« allerdings einen »Sadismus als Belastungsprobe« attestiert, eine Probe, die in Valentins Erinnerungen eben immer zugunsten der heilen Kinderwelt ausgegangen sei. Ähnlich hat Stefan Henze, der Herausgeber von Valentins autobiografischen Schriften, den »heimtückischen Angriff« als autobiografische Leitidee der ›Jugendstreiche‹ ausgemacht, um die anarchische Attacke dann im zweiten Schritt als »Inszenierung eines ungewissen sozialen Experiments« zu deuten. Von solchen Interpretationen einmal abgesehen, erzählen die ›Jugendstreiche‹ Geschichten über die Lust, mehr oder weniger ungestraft Regeln zu verletzen und über die Stränge zu schlagen. Dabei sollte das Lesepublikum natürlich lachen über den erfindungsreichen »Lausbuben« Valentin, der mit nicht immer ungefährlichen und eben auch grausamen Streichen zum »Schrecken der Au« aufstieg.

Realem Zwang und realer Gewalt begegnete Valentin als Kind vorrangig in der Schule und zwar vonseiten der Lehrer. »Meine Schulzeit war für mich eine siebenjährige Zuchthausstrafe, so gern ging ich in die Schule«, schrieb er im Lebensabriss ›Wie ich Volkssänger wurde‹, und in den ›Jugendstreichen‹ sagt er: »Ich hätte jedes Schulhaus niederbrennen können!« Vier Münchner Schulhäuser besuchte er von 1888 bis 1897 und versicherte nachdrücklich: »In der Schule war mir das Liebste die Pause, nicht etwa wegen des Frühstücks, sondern wegen der Gaudi. – Da wurde gestritten und gerauft, Brotzeit getäuschelt, von Bank zu Bank gesprungen – Weder im Fleiß noch in anderen Fächern bin ich jemals der Erste gewesen, aber bestimmt immer [als Übeltäter] auf der Tafel.« Seine Lieblingsfächer waren Singen, Zeichnen und Turnen. »Lieber hundertmal auf die Kletterstange als einmal eine Rechnung ausrechnen.« Dass er im Klettern ein As war, hätte dem langen dünnen Komiker später so leicht keiner zugetraut, und doch besiegte er in der Schule den »Varietébesitzerssohn« Wagerer. Vater Wagerer war zeitweise Pächter des Vergnügungspalastes Kolosseum. »Ich war viel stolzer darauf, der beste Kletterer zu sein, als wenn ich der beste Rechner gewesen wäre.«

Schulpflicht waren in Valentins Kindheit sieben Jahre Volks- bzw. Werkstagsschule und zwei weitere Schuljahre, die von den meisten der 30000 Münchner Schulkinder durch den wöchentlichen Besuch einer Feiertags- oder einer Fortbildungsschule – aus der Sicht Valentins – abgesessen wurden. 1888 begann also die Schulkarriere des Sechsjährigen. Er besuchte zuerst die Klenzeschule in der Isarvorstadt, weil man dort – im Unterschied zur näher gelegenen katholischen Volksschule – Kinder beider Konfessionen unterrichtete. 1892 wechselte er in die rein protestantische Schule an der Herrnstraße. Sein Schulweg wurde dadurch länger. Die Herrnstraße ist in der Münchner Innenstadt, nicht weit vom Isartor, in dem heute das Valentin-Musäum untergebracht ist. Zu Valentins Zeit war das Isartor mit einem frisch restaurierten Fresko von Bernhard Neher geschmückt, das den angeblichen Siegeseinzug Kaiser Ludwigs des Bayern nach der Schlacht bei Ampfing 1322 darstellte. Beim Verfassen seines später höchst erfolgreichen Clownduetts mit den »verhexten« Notenständern muss ihm dieses seit der Schulzeit bekannte Prachtbild wieder eingefallen sein: »Anlässlich des Einzuges Kaiser Ludwig des Bayern zum Isartor im Jahre 1312 gestatten wir uns nachträglich noch ein Duett zu blasen, auf zwei Trompeten, ein sogenanntes halbes Quartett. Wir beginnen mit dem Anfang.« Die letzten zwei Schuljahre – von 1895 bis 1897 – ging Valentin in die Privat-Bürgerschule Dr. Friedrich Ustrich gegenüber dem Hofbräuhaus am Platzl. In diesen beiden Jahren wurde die Trambahn elektrifiziert, der Schausteller Carl Gabriel führte in seinem Panoptikum als Erster in München »lebende Bilder« vor, und zwei höchst erfolgreiche moderne Zeitschriftengründungen – die lebensreformerische ›Jugend‹ und das Satireblatt ›Simplicissimus‹ – trugen dazu bei, dass das literarische München zu leuchten begann.

Freundliche oder gar beliebte Schullehrer kommen in Valentins ›Jugendstreichen‹ nicht vor. Der Lehrer ist in seiner Kinderwelt der wirkliche Sadist und wie bei Ludwig Thoma der Gegner der Lausbuben. So berichtet Valentin ausnahmslos – und ziemlich glaubhaft – von Lehrern, die ihre Schüler bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit »Tatzen« und »Überg’legten« traktierten. Strafen wie Nachsitzen, Karzer und zusätzliche Hausaufgaben waren an der Tagesordnung. Gerne erinnert hat er sich wohl an keinen seiner Lehrer. Ein krasses Erlebnis gibt er wie folgt zu Protokoll: »Einmal hat mich ein Lehrer bald zum Krüppel geschlagen. Das Dreschen machte ihm immer solchen Spaß, daß er vor ein paar hundert Jahren bestimmt ein Folterknecht geworden wäre. Und dazu gab er noch Religionsstunde. Ich war so verschlagen worden, daß ich von einem anderen Buben heimgeführt werden mußte. Mein Vater hätte diesen vorbildlichen Pädagogen noch am selben Tage zusammengehauen, wenn meine Mutter ihm nicht so gut zugeredet hätte.«

Der Einzige unter seinen Lehrern, den Valentin nicht nur gelten ließ, sondern auch mochte, war kein Schullehrer, sondern sein Zitherlehrer Ignaz Heppner. Ganz verschont von seinen Streichen blieb freilich auch dieser Musiklehrer nicht. »Auch eine Zither bekam ich und Unterricht bei meinem Lehrer Ignaz Heppner. Nach der Stunde pflegte er sich immer die frisch gestopfte Pfeife anzuzünden. Ich hatte ihn sehr gerne und auch das Zitherspielen machte mir viel Spaß. Aber dennoch konnte ich mir eines Tages nicht verkneifen, ihm ungefähr zehn abgebrochene Zündholzköpfchen in seinen Pfeifenkopf zu schmuggeln. Nichts ahnend entzündete er die Bombe und – Pfum!!! flog der Tabak aus dem Pfeifenkopf. Mein Attentat war gelungen.«

In der Schule wurde Kindern das Musizieren damals nicht beigebracht. Aber ein nicht zu teures volkstümliches Saiteninstrument wie Gitarre oder eben Zither privat zu erlernen, war selbst für Kinder aus weniger begüterten Familien nichts Ungewöhnliches; viele Musiker, die in den Vorstadtwirtschaften und für die örtlichen Vereine spielten, schlugen sich zudem mit Stundengeben durch. Valentin hat die ihm wohlvertraute Situation einer häuslichen Unterrichtsstunde beim Musiklehrer in etlichen komischen Szenen und immer wieder mit anderen Instrumenten variiert. Allein vier Dialoge dieser Art schrieb er für Schallplatten-Aufnahmen mit Liesl Karlstadt bei der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft. Kaum verwunderlich, dass sein erster Dialog 1937 ›Die Zitherstunde‹ war. Er selber spielte darin den gutmütig geduldigen Zitherlehrer – vielleicht zum Andenken an Ignaz Heppner – und Liesl Karlstadt den kleinen Maxl, dem viele Ausreden einfallen, warum er daheim nicht üben konnte. ›Klarinettenunterricht‹ entstand als nächster, aber erst 1940/41 aufgenommener Dialog. In Umkehrung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses führt Liesl Karlstadt hier vor, was der kleine Maxl alles weiß und wie gut er aus dem Stand Klarinette spielen kann. In ›Bum, Bum, Bum‹ von 1939 durfte dann Karlstadt den Musiklehrer spielen und Valentin war ein unmusikalischer Herr, der lernen will, wie man die große Trommel schlägt. Nach demselben bekannten Clown-Motiv vom richtigen Vorspielen und falschen Nachspielen funktioniert schließlich ›Trompetenunterricht‹ von 1940: Liesl Karlstadt bläst auf der Trompete als Lehrer wunderbar vor, Valentin trompetet als Schüler ohrenbetäubend falsch nach, und für den Hausherrn ist alles zusammen wiederum kein Vergnügen.

Neben kreativer Frechheit und Bastelgeschick war es seine musikalische Begabung, die Valentin schon als Kind auszeichnete. Zumindest hat er rückblickend auf diese Kontinuität in seiner Biografie durchaus Wert gelegt: »Schon als kleiner Bub hatte ich eine stille Liebe zur Musik.« Bereits im Kindergarten soll sich die stille Liebe lautstark ausgedrückt haben, indem der begabte Kleine für ein geplantes »Instrumental-Solo« glänzende Messingtschinellen aus dem Angebot auswählte. Obwohl er brav probte, machte er als einziges Kind bei der Aufführung vor Publikum im Englischen Garten einen Rückzieher. »Moanas, i hätt mögn? Net ums Verrecken hätt i mögn. Warum, weiß ich heut noch nicht.« Mit der »Musi«, die ja aus Valentins Karriere und Schaffen nicht wegzudenken ist, ging’s trotzdem munter weiter. Seine auf der Dult erstandene Trompete verschwand zwar nach einem Tag auf Nimmerwiedersehen. »Ich hatte nämlich diesen einen Tag nicht nur unsere Hausgenossen, sondern auch die gesamte Nachbarschaft, einschließlich aller Hunde und Katzen durch mein Üben vollkommen zur Verzweiflung gebracht.« Behalten durfte er aber seine Mandoline. Mit ihr verzog er sich besonders gerne hoch oben in den Kastanienbaum im Garten »und hier bin ich mit meinem Gezirpe den Leuten auch nicht auf die Nerven gefallen«. Autodidaktisch brachte er sich das Spielen von rund fünfzehn Instrumenten bei. »Später habe ich noch viele andere Instrumente gespielt: Geige, Fagott, Flöte, Klarinette, Waldhorn, die verschiedenen Trompeten, Posaune und Bombardon.«

Die Zither war und blieb aber Valentins Lieblingsinstrument. Deshalb konnte er sich in seinen Anfängen zeitweise mit Zitherspielen in Münchner Wirtschaften durchschlagen. In der Rolle eines Zitherspielers, der sich um etliche »Zentimeter« vergreift, ist er dann in seiner Komikerlaufbahn oft aufgetreten, von dem frühen ›Zither-Solo. Die Rasenbank‹, einem Original-Vortrag »auf der Zither mit Zitherbegleitung« von 1905, bis hin zu der Clowneske ›Der Zithervirtuose‹. Am Ende dieses 1935 gedrehten Kurzfilms verfängt Valentin sich zwischen den Wiederholungszeichen des Schlussakkords, so dass er mit dem Spielen des Stücks ›Liebesperlen‹ nie mehr aufhören kann; der Vorhang senkt und hebt sich und er sitzt sichtbar gealtert mit langem grauem Bart an seiner Zither und spielt und spielt – und wenn man sich den Film wieder anschaut, sieht man ihn heute noch spielen.

Seine Zirkusbegeisterung teilte Valentin mit den anderen Münchner Kindern. Überhaupt wird in vielen Künstlerautobiografien berichtet, wie Zirkus und Theater zu wichtigen frühen Kunsterlebnissen wurden. Bei Valentin war es das Kasperltheater auf der Dult und der Zirkus Bavaria unter der Direktion von Hugo Oertel, der zwischen 1893 und 1906 auf der Theresienwiese spielte. 20 Pfennige kostete der Zirkuseintritt für Kinder am Sonntagnachmittag, und noch als Halbwüchsige versuchten er und seine Freunde sich um ein »Zwanzgerl« hineinzuschwindeln. »Hatten wir Glück dann bedeutete so eine Zirkusvorstellung das halbe Himmelreich. Mund und Nase offen hingen wir an der Galeriebrüstung und staunten über die tausend Künste. Am meisten gefielen uns natürlich die Hans Kasperln, die Kugelläufer, die Jongleure und Akrobaten. Und am nächsten Tage wurde alles was wir sahen nach der Schule nachgemacht.«

Kasperltheater spielten die Auer Kinder mit Puppen, die sie aus alten Bierstöpseln und Stoffresten selbst bastelten. An allen »Ecken und Enden« der Vorstadt gaben sie damit »Gastspiele«. Ein sozusagen festes Theater war hingegen das »Hoftheater Falk & Fey« in einem Möbelwagen bei Valentin zu Hause. ›Theaterblut‹ ist der Abschnitt in den ›Jugendstreichen‹ überschrieben, in dem er von seinen ersten Erfahrungen auf und sogar unter dieser Bühne erzählt. Die Kurzfassung war am 28. August 1932 in der ›Süddeutschen Sonntagspost‹ abgedruckt. ›Theater im Möbelwagen‹ beendete die ›Jugenderinnerungen‹, die Valentin hier vorab veröffentlichte. »Theaterblut rieselte schon in meinen Kindesadern, ein Möbelwagen in unserem Hof wurde als Bühne eingerichtet – – – Bänke davor – – – ›Faust‹ von Goethe, die Hexe spielte ich. Nach einem Marionettentheaterheftchen wurden die Rollen verteilt. Das Stück dauerte 12 Minuten. Bengalische Zündhölzchen (Schachtel 5 Pf.) erzielten traumhafte Beleuchtungseffekte. Eintritt pro Person Sperrsitz 5 Pf., erster Platz 3 Pf., Galerie 1 Pf. Kinder und Militär vom Feldwebel abwärts die Hälfte. Mehr war die Vorstellung bestimmt nicht wert.«

Kapitel 2Der Schreiner am Nagel – ein Münchner Original-Humorist

»Schon als 10jähriger Knabe, als ich noch sehr jung war, machte mir die kommende Zukunft Berufsgedanken. Mit 7 Jahren schon, als ich noch saudumm war, wollte ich Bleisoldat werden, mit 10 Jahren Robinson, dann folgten lauter eigenartige Berufe wie Kanalräumer mit Wasserstiefel – Feuerwehrmann – Schäfflertanz-Reifschwinger – Blitzableitersetzer – Taucher und mit 15 Jahren, ich höre selbst und staune heute noch zurück Frauenarzt. – Und was ist aus mir geworden? …« (Karl Valentin, ›Was ich werden wollte!‹)

Sicherlich sollte Valentin einmal den väterlichen Betrieb übernehmen. Er hatte handwerkliches Geschick, und nach zwei Jahren auf der privaten Bürgerschule passte eine Ausbildung zum Möbelschreiner durchaus für den späteren Chef der Möbelspedition Falk & Fey. 1897 begann Valentin eine Lehre bei dem Schreinermeister Josef Hallhuber in Haidhausen, Weißenburgerstr. 28, Rückgebäude. Bertl Valentin-Böheim gibt im Buch über ihren Vater für den Lehrherrn fälschlich den Vornamen »Johann« an, der sich seitdem durch die Literatur über Valentin zieht. Als genaues Datum des Lehrbeginns nennt sie den 4. März 1897, also genau drei Monate vor Valentins 15. Geburtstag. »Hier / Empfing heute von Valentin Fey / eine a Conto Zahlung de. M. 100.– / Mark Hundert als Lehrgeld für seinen Sohn / der Betrag macht M. 500.– / München, d. 2. Mai 1897 / Jos. Hallhuber.« Insgesamt 500 Mark Lehrgeld zahlte der Vater dem Schreiner Hallhuber, wie eine bislang unbekannte Quittung aus Valentins Nachlass belegt. Die erste Rate von 100 Mark wurde am 2. Mai 1897 bezahlt, die letzte am 22. August 1899.

1899 bestand Valentin erfolgreich die Gesellenprüfung; ein Foto, auf dem Wohnzimmermöbel im Stil der Gründerzeit abgebildet sind, dokumentiert vermutlich sein Gesellenstück, denn Valentin hat auf der Rückseite des Fotos handschriftlich vermerkt, er habe diese Möbel – Kommode mit Aufsatz, Standuhr, Tisch, Stuhl, Eckbank und Sims – als Tischlergeselle bei Schreinermeister Hallhuber 1899 gefertigt, »für Juwelier Buchmeier, Sendlingerstraße«. Die weiteren Stationen von Valentins insgesamt fünfjähriger Schreinerlaufbahn verzeichnet Erwin Münz in dem tabellarischen Abriss ›Karl Valentin 1882–1948‹: »1900. Geselle beim Schreinermeister Röder, Arcisstr. 66 und später beim Schreinermeister Nürnberger, Barerstr. 70. 1901. Wieder Geselle beim Schreinermeister Hallhuber.«

Die obligaten »Lehrbubenstreiche« durften natürlich auch in Valentins Jugenderinnerungen nicht fehlen. Sechs Schreinergehilfen und drei Lehrbuben waren bei Hallhuber beschäftigt; Valentin sorgte für die Unterhaltung aller, indem er gegenüber an den Haustürglocken läutete, einem durch die Straße stolzierenden Gendarmen auf den Fingern hinterher pfiff, »Schmutzbomben«, gefüllt mit Werkstattstaub und Sägespänen, über der Werkstatttür platzierte oder einem Gesellen namens Schlegel durch einen üblen Trick »sämtliche Hundescharen Haidhausens an die Fersen« heftete. Mit dem Schwaben Schlegel geriet Valentin überdies in eine so schwere Prügelei, dass beide nur durch die dazwischenspringenden anderen Gesellen davor geschützt wurden, sich gegenseitig fast umzubringen. »Das goldene Handwerk hat auch seine Schattenseiten«, kommentierte Valentin den Vorfall.

Wovon seine Erinnerungen nicht berichten, ist ein Streik der Schreiner noch während Valentins Lehrzeit 1898. Die Streikenden forderten die Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit auf neun Stunden und eine Lohnerhöhung von 10 Prozent; sie erreichten eine neuneinhalbstündige Arbeitszeit und eine Anhebung des Lohns insofern, als dafür zehn Arbeitsstunden bezahlt wurden. Valentin schreibt, er habe als Geselle »wöchentlich 20 bis 25 Mark« verdient. Das war 1900 gut der doppelte Lohn eines Hilfsarbeiters, der täglich 1,50 bis 2 Mark erhielt, und knapp ein Drittel oder ein Viertel des Einkommens eines Regierungsrats von 4500 Mark im Jahr. Dabei kosteten 3 kg Brot 1 Mark, 1 kg Ochsenfleisch kostete 1,40 Mark, die Maß Bier 26 Pfennige. In einem einfachen Wirtshaus bekam man eine Suppe für 6 Pfennige, einen Braten mit Beilage für 40 Pfennige und eine Portion Kalbshaxe oder Gansbraten für 50 Pfennige.

1901 war das letzte Jahr, in dem Valentin als Schreinergeselle arbeitete. Wie er sein Aussteigen zu Hause durchsetzte, ob es also Kämpfe mit seinem Vater darüber gab, dass er mit 19 oder 20 Jahren den Schreinerberuf aufgab, um sein Glück als Volkssänger zu versuchen, ist nicht überliefert. Es kam jedenfalls zu keinem Bruch mit seinen Eltern, die vermutlich annahmen, ihr Sohn würde bei einem etwaigen Misserfolg schon vernünftig werden. Er selbst hat seinen Berufswechsel in dem oft zitierten Satz zusammengefasst: »Nachdem ich auch noch bei verschiedenen anderen Münchner Schreinermeistern Gastspiele gegeben habe, entwendete ich bei dem letzten Meister einen Nagel, schlug ihn in die Wand und hing an demselben das goldene Handwerk der Schreiner für immer auf.«

Ein fachmännisch versierter Bastler ist Valentin freilich sein Leben lang geblieben. In allen Münchner Wohnungen und in seinem Haus in Planegg richtete er sich eine Werkstatt ein; die meisten Requisiten für seine Stücke hat er selber entworfen und gebaut. In seinem Werk fand das Schreinerhandwerk aber auch anderweitig seinen Niederschlag, als Rahmen und Schauplatz für komische Szenen und Dialoge. Das Lied ›Ein moderner Schreinerlehrling‹ gehört zu den Couplets, die Valentin in den ersten Jahren seiner Zusammenarbeit mit Liesl Karlstadt für sie schrieb. Als Reflex auf den kriegsbedingten Mangel an Arbeitskräften – »drum lassen ›wir‹ uns von dö Moaster behutsam auf den Händen trag’n« – ist es ein weniger originelles Nebenstück zum ›Pflastererlehrling‹, doch konnte Karlstadt damit im Juni 1918 einmal mehr ihre Begabung für Bubenrollen unter Beweis stellen. Für seine »Tonfilmimitation«, die als Live-Performance am 13. Februar 1929 im Apollotheater uraufgeführt wurde und ab Mitte April dann im Kino Filmpalast lief, verließ sich Valentin auf seine einschlägigen Kenntnisse und Erfahrungen. Während auf der Leinwand der (verschollene) Stummfilm ›In der Schreinerwerkstätte‹ lief, wurde »live« dahinter die passende Tonkulisse erzeugt. Valentins Regieanweisung: »Zu allem, was geschieht im Film, werden im Mikrophon Geräusche dazu gemacht wie sägen, feilen, hammern. Wasser rauschen und so weiter.« Dass alles klappte, ist aus den ›Münchner Neuesten Nachrichten‹ vom 15. April 1929 zu erfahren: »Man hört Hunderte verschiedener Geräusche, fallende Bretter, Suppenlöffel, Säge, Laufschritte usw.; sehr deutlich ist das, was gesprochen, gezankt wird; und sogar durchaus synchron.« Eine weitere »Schreiner Komödie« mit dem eher irritierenden Titel ›Kaspar Hauser‹ – Hauser ist nämlich bei Valentin nicht das rätselhafte Findelkind aus dem 19. Jahrhundert, sondern ein einfacher Schreinermeister der Gegenwart – findet sich unter den nie realisierten Filmmanuskripten. Der Dialog ›Die verfluchte Hobelmaschine‹ wurde hingegen 1940 auf Schallplatte aufgenommen. Valentin spricht darin einen Schreinermeister namens Holzinger, hat allerdings wenig Text. Dafür muss Karlstadt als Frau Linsenberger ihren Text gleich zweimal aufsagen, eben wegen der anfangs laufenden verflucht lauten Hobelmaschine. Nur nebenbei sei bemerkt, dass Michael Schulte in seiner Valentin-Biografie diese Textwiederholung als ein vorweggenommenes »formales Element des absurden Theaters« interpretiert und darüber hinaus eine Parallele herstellt zwischen Becketts ›Spiel‹ und Valentins ›Die verfluchte Hobelmaschine‹. Um 1940 haben Valentin und Karlstadt ihre alten und neuen Einfälle zum Schreiner-Sujet noch einmal gesammelt für die Originalkomödie ›In der Schreinerwerkstätte‹. Sie wurde zu Valentins Lebzeiten jedoch nicht aufgeführt.

Ausgesprochen nostalgisch hat Valentin die Vergnügungen seiner Jugendzeit geschildert. Glaubt man seinen Erinnerungen in ›Meine Jugendstreiche‹, dann war er ein echter Vorstadtstenz, ein »Gigerl«, wie er damals angesagt war. Zu dessen modisch korrekter Garderobe gehörten laut dem Ausstattungsexperten Valentin weite Hosen, spitze Schuhe, Knopfgamaschen, ein kurzes Sakko, ein hoher eckiger Hemdkragen, ein dicker Stock und ein steifer Hut mit flacher Krempe, dazu eine »Zickzackfrisur«.

»Gigerl sein, das ist fein, Gigerl kann nicht jeder sein!« Im Wirtsgarten beim Radlwirt in der Lilienstraße, nicht weit von seinem Elternhaus, trafen sich an den Sonntagen hell und klar die »Auer Früchtln im Durchschnittsalter von sechzehn bis achtzehn Jahren«. »Da Fey Vale« saß mit fünf Spezln an einem Tisch, alle »in Gala« herausgeputzt, »ich in einer taubengrauen Hosen mit breiten schwarzen Nähten, zeamen [zünftigen], spitzigen Lackschleich [-stiefeln], Eckerlkragen, blauseidenem Plastina-Krawattl, kurzem braunen Smoking und schmalkrempigem Gigerl-Strohstops – kurz gesagt, tausendmal fescher als die junge Generation von heute. Und ebensowenig fehlte es an Stoff zur Unterhaltung; wir waren vielseitig.« Wenn’s am lustigsten war, wurde gerauft. Eine andere Sonntagsunterhaltung war das Billardspielen im Café Zum Reichshof in der benachbarten Vorstadt Haidhausen. Lausbübereien konnte Valentin auch da nicht unterlassen. »Einmal kam ich absichtlich eine Stunde früher als die Anderen, um sämtliche Queues mit Juckpulver zu präparieren.« Am Ostbahnhof, ebenfalls in Haidhausen, nur ein paar Meter von Valentins Lehrstelle entfernt, lud das Gasthaus Zur Stadt Orleans mit Tanzmusik zum sonntäglichen »Linksumdrahn« und zur »Frassähs« – geschrieben »Française«, einem besonders im Münchner Fasching populären Tanz im 6/8-Takt.

Eine wirkliche Neuheit waren vor der Jahrhundertwende Automatenrestaurants, wie sie zum ersten Mal in Deutschland 1886 auf der Internationalen Gewerbeausstellung in Berlin in einem »Automatenpavillion« vorgestellt wurden. Vom frisch gezapften Bier um 10 Pfennige bis hin zu warmen Speisen konnte man sich aus Warenautomaten bedienen. Maßgeblich an der Entwicklung solcher Automaten war die Schokoladenfabrik Stollwerck beteiligt, die 1895 bereits in 15 deutschen Städten Automatenhallen betrieb. Münchens erstes Automatenrestaurant mit Sitzgelegenheiten war in der Bayerstraße beim Hauptbahnhof; Valentin hat diese vergessene Attraktion in den ›Jugendstreichen‹ authentisch beschrieben: »1898 eröffnete ein gewisser Strebl, der jedoch im Volksmund nur unter seinem Lieblingsausdruck ›da feit si nix‹ bekannt war, Münchens erstes Automatenrestaurant. Nach der Losung, bediene dich selbst, konnte man für zehn Pfennige allerlei Leckerbissen haben. Aber nicht nur für leibliche, sondern auch für musikalische Genüsse war gesorgt. In einem Nebenzimmer gab es etwa zwanzig verschiedene Musikautomaten, Orchestrions, Spieldosen, elektrische Klaviere und dergleichen. Ihre Neuheit gab allen diesen Herrlichkeiten einen ganz besonderen Reiz. Wir Jünglinge konnten die Sonntage kaum erwarten und unser nächstes Rendezvous im Automatenrestaurant. Mein Haupttrick war, jedesmal ein Zehnerl in das elektrische Klavier einzuwerfen, wenn ein anderer Gast eine andere Musik spielen lassen wollte, sodaß es immer zu greulichen Dissonanzen kam und der erwartete Kunstgenuß empfindlich gestört wurde.« In seinem Couplet ›Ein Vorstadtkind‹ handelt die zweite Strophe von einem solchen Rendezvous im Automatenrestaurant. Der Pflastererlehrling Lucke singt:

Erst kürzlich war ich mit der Maid

In einem Automat,

I hab zehn Quartel Bier nag’stemmt,

Und sie zehn Schokolad.

Hierauf is oana kemma,

I hab ihn nicht gekannt,

Der wollte es riskieren,

Die Braut mir zu entführen,

I hab’s halt grad no g’spannt …

Was eine »Riesenschelln« [Ohrfeige] für den Rivalen zur Folge hat, der sich darauf prompt verzieht.

Als Valentin 1911/12 auf der Volkssängerbühne im Frankfurter Hof zum Starkomiker wurde, scheint es dieses Automatenrestaurant immer noch gegeben zu haben. Sein Zeitgenosse Thomas Herrmann, damals ein sechzehnjähriger Bursche aus Haidhausen, der ebenfalls Volkssänger werden wollte und für das Ensemble die Brotzeit holte, erinnerte sich jedenfalls in einem unveröffentlichten Manuskript: »Im nahen Automat da gabs für 10 Pfennige Tartarbrote, Wurstbrote, Käsbrote, Lachsbrote usw. Diese Brote waren sehr gut und anständig groß. Man warf ein Zehnerl in den Automat und das Brot oder Bier kam heraus.«

Ein paar Geschichten über ›Herzens Lust‹ und erste erotische Erfahrungen fehlen natürlich auch in Valentins ›Jugendstreichen‹ nicht, obwohl Valentin von den Liebschaften in seiner Jugend gewiss das meiste verschweigt. Über sein Verhältnis zu Frauen notierte er im Alter von 60 Jahren an anderer Stelle: »Ich bin als Vorstadtpflanze aufgewachsen und als Gentleman den Frauen gegenüber in hinterster Reihe gestanden. Ich habe auch nie Bildung mit dem Löffel gegessen, nur mit der Messerspitze. Ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennessel unter den Liebesblumen.«

Die populäre Legende seiner Leidenschaft für weibliche Körperfülle erhält durch die ›Jugendstreiche‹ insofern Nahrung, als er hier erzählt, er habe schon als Kind mit zehn Jahren für dicke Frauen etwas übriggehabt. »Für mich geht die Schönheit einer Frau erst mit zwei Zentnern an.« Dass diese oft zitierte Bemerkung wohl nicht ganz wörtlich auf sein Liebesleben zu übertragen ist, beweisen allein die Jugendfotos der noch schlanken Gisela Royes, seiner späteren Ehefrau, oder Fotos der in jungen Jahren eher bubenhaften Liesl Karlstadt, seiner Partnerin und Geliebten. Besonders dick schaut übrigens auch keine der unbekannten Schönen aus, mit denen er sich als junger Mann ablichten ließ. So ist sein Faible für fette »Weibsbilder«, das sich in einer entsprechenden Fotosammlung dokumentiert haben soll, eher einzuordnen in das unbesteitbare Interesse Valentins am körperlich Extremen, ja Abnormen und Grotesken. Dieses Interesse mag eine genuin kindliche Eigentümlichkeit gewesen sein, sicherlich war es ein Impuls für Valentins künstlerische Arbeit. Immerhin begann er selbst als »Münchener Karrikaturen-Komiker«, der seine eigene Magerkeit auf der Bühne ausstellte; später beschäftigte er in vielen Stücken und Kurzfilmen besonders große oder kleinwüchsige Darsteller, exemplarisch in den Filmen ›Im Photoatelier‹ und ›Die Erbschaft‹.

Sein erstes »Schäferstündchen« als Sechzehnjähriger will Valentin verschlafen haben, zusammen mit dem gleichaltrigen Mädchen. Vielleicht war es die Lisi Fuchs, die in einem privaten Album Valentins mit ihrem Foto als erste Jugendliebe für die Nachwelt festgehalten ist. In einem Möbelwagen der Firma Falk & Fey trafen sich die beiden zum »mitternächtigen Rendezvous«, um bald schon in Morpheus Armen zu liegen – »… und als am frühen Morgen die Hähne krähten und unser Fuhrmann den Möbelwagen anspannte, fuhr er uns Siebenschläfer ahnungslos zum Hof hinaus. Nun war aber der polternde Möbelwagen beileibe keine Luxusequipage und rüttelte uns schnellstens wach. Allmählich dämmerte es mir, in welch peinliche Situation wir gekommen waren.« Bei der Isarbrücke hüpften sie nacheinander vom Wagen und schlichen getrennt nach Hause, »sosehr schämten wir uns«.

Insgesamt sieben Fotos von Jugendlieben sind ins Album geklebt, Lisi, Marie, Walli und Anni beispielsweise. Eine davon wird auch jenes Mädchen gewesen sein, das ihn nicht seiner Schönheit wegen liebte, sondern weil er so ein »Gaudibursch« war. »Sie schwärmte für jede Viecherei. So bald sie mich nur sah, lachte sie schon. Und was ich auch mit ihr anfangen mochte – sie lachte immer.« Als sie mit einem Kapellmeister in die Schweiz durchging, »musste ich mir ein anderes Mädchen zum Lachen suchen«. Gefunden hat Valentin wohl stets mehr als eines. Doch auch über das früh begonnene Liebesverhältnis mit Gisela Royes, mit der er sich erst nach dem zweiten gemeinsamen Kind verheiratete, steht in den ›Jugendstreichen‹ nur lapidar: »Geheiratet habe ich dann trotzdem. Und wenn meine gute Frau nicht so oft über mich gelacht hätte, hätte sie weiß Gott nichts von mir gehabt!«

Gisela Royes kam am 15. August 1899, also um die Zeit, in der Valentin seine Gesellenprüfung machte, als Dienstmädchen oder Köchin zur Familie Fey in Stellung. Sie stammte aus Aufhausen bei Regensburg, wo sie am 22. Januar 1881 als Tochter des Schlossermeisters Johann Royes und seiner Frau Walburga geboren und aufgewachsen war. Bertl Valentin-Böheim schreibt über ihre Mutter: »Ihre Kindheit war glücklich; allerdings nur bis zu ihrem zwölften Lebensjahr, als die Mutter starb. – Der Vater verheiratete sich wieder, aber das Verhältnis zur zweiten Frau blieb sehr kühl. Gisela, die Älteste, zog es vor, mit fünfzehn Jahren von zu Hause wegzugehen.« Valentin soll das rassige neue Dienstmädchen sofort gefallen haben, während ihr der Sohn der Herrschaft anfangs zu frech und zu »fesch« in Kleidung und Manieren vorkam. »Papa war damals siebzehn Jahre alt und Mama ein paar Monate über achtzehn. Obwohl ihr Valentin ziemlich sommersprossig war und seine Haare rötlich schillerten, konnte sie seinem Auer Charme nicht widerstehen. Er wurde ihre erste und einzige Liebe.« Ein herzergreifend schlechtes Liebesgedicht für Gisela Royes, »Gedichtet und Dir gewidmet von Deinem Dich liebenden Valentin«, beginnt mit den Zeilen: »Hier! Du mein liebend Herzlein, / Nimm mein Bild, bewahr es auf! / Denn die Stunden sind gezählet, / Wo unsre Lieb’ muß hören auf! …« Es ist unter dem Titel ›Erinnerung an die Erste Liebe‹ im Buch der Tochter Berta abgedruckt und hier mit dem Zusatz »Ich heiße von jetzt an und für immer: Karl Valentin – Münchner Original-Humorist« auf den 5. August 1902 datiert.

Zu diesem Zeitpunkt, im August 1902, hatte Valentin seinen Schreinerberuf bereits für immer an den bekannten Nagel gehängt. Es waren nämlich die fünf Jahre zwischen 1897 und 1902 nicht nur ausgefüllt mit seinen Lehr- und Gesellenjahren als Schreiner, mit den Sonntagsvergnügungen eines Gigerls aus der Vorstadt, die sich »der Fey Vale« locker leisten konnte, sowie mit »Herzens Lust« und Frust und den dazugehörigen Mädchen und jungen Frauen. In dieser Zeit unternahm Valentin auch den ersten Anlauf, seinen eigentlichen Berufswunsch zu verwirklichen. Er wollte Humorist oder Volkssänger werden.

Volkssänger – nicht zu verwechseln mit Volksliedsänger, auch wenn Volkssänger ab und zu ein Volkslied sangen – waren um die Jahrhundertwende populäre Entertainer, die Humor, Musik und Schauspiel bei ihren Auftritten in Wirtschaften, Gasthäusern, Bierhallen, Singspielhallen und Varietés verbanden. »Es sind Komiker und Humoristen. Es sind Musical-Clowns, Possenreißer, Stimmungssänger, Exzentriker, Vortrags- und Gesangshumoristen, Conferenciers, Charakterkomiker, Faxenmacher, Grimassenschneider, Imitatoren, Vergnügungsarrangeure, Gelegenheitsunterhalter, Spaßmacher, Musikhumoristen, Originale. – Sie selber nannten sich Komiker und Salonhumorist; und das stand auch auf ihren Visitenkarten.« Susanne von Goessel hat in einem Aufsatz, ›Münchner Volkssänger – Unterhaltung für alle‹, das Metier und seine Geschichte kurz beschrieben. Sie zitiert auch die Selbstdefinition von Anderl Welsch, Geburtsjahrgang 1842, der als Bauerndarsteller – als »Gscherter« mit Haselnuß-Stecken, rotem Packl und Riesennase – berühmt wurde, selbst viele Bauernstücke und Komödien verfasste und über Jahre das Apollotheater leitete:

Ein Volkssänger (Komiker) ist:

Ein aufs Podium springender – um Applaus ringender,

Immer probierender, zu Hause studierender,

(Wenig studierender, sehr oft kopierender)

Mit Gönnern schmollender – Künstler sein wollender,

Viel Spaßl machender – wenns gut geht lachender,

Wenns schlecht geht weinender – als Hanswurst erscheinender,

Dumme G’sichter schneidender – Langweil meidender,

Mit Aestetik handelnder, auf Diesteln wandelnder, artistischer Handwerksbursch.

So einer wollte Valentin Fey jun. also werden. Die ersten Schritte seiner Laufbahn hat er erzählt: »Als ich ungefähr vierzehn Jahre alt war, durfte ich einmal mit meinem Zitherlehrer das Kolosseum in München besuchen. Dort trat damals der Gesangshumorist Karl Maxstadt auf, ein besonderer Liebling des Münchner Publikums. Ich war so begeistert von ihm, daß ich beschloß, die Schreinerei an den Nagel zu hängen und in seine Fußstapfen zu treten. Bei Max Hieber kaufte ich mir gleich die Sammlung der Couplets von Karl Maxstadt und übte fleißig. Schon mit neunzehn Jahren trat ich in Vereinen auf und später bildete ich mich sogar auf einer Varieté-Schule fort, die von Kapellmeister Otto Lehmann, L. Grimm und Hermann Strebel geleitet wurde, um ein richtiger Varieté-Humorist wie mein Vorbild Karl Maxstadt zu werden. Nach einigen Monaten verschaffte man mir ein Engagement in Nürnberg im Varieté-Zeughaus und so stand ich im Oktober 1902 zum erstenmal auf einer richtigen Bühne. Freilich erhielt ich statt der Stargage eines Maxstadt nur 180 Mark. Und mit dem Fürstenhotelzimmer, von dem ich geträumt hatte, war es auch nichts. Ich bekam dafür ein Dachkämmerchen, worin das Wasser von der Decke aufs Bett tropfte und sich sämtliche Ratten und Mäuse von Nürnberg, ein Stelldichein zu geben pflegten.«

Karl Maxstadt, 1853 in Lahr bei Freiburg im Breisgau geboren, ist als Unterhaltungskünstler in einer Zeit groß geworden, in der Schallplatte und Film noch im Versuchsstadium steckten. So ist von seiner einst viel gerühmten Darstellungskunst nichts dokumentiert, sein Name ist fast vergessen. Wenn überhaupt, wird er meist in Verbindung mit Karl Valentin – eben als dessen Vorbild – genannt. Im zweiten Schritt und mit Blick auf erhaltene Couplets von Maxstadt wird dann oft skeptisch nachgefragt, was Valentin denn daran so besonders begeistert habe. Sicher war es der Erfolg von Maxstadt, der dem jungen Valentin imponierte. Außerdem belegen zeitgenössische Kritiken, dass Valentin mit seiner Bewunderung für Maxstadts Brettlkunst tatsächlich nicht alleine dastand. Ein Beispiel: Laut Presseberichten feierte Maxstadt 1900 im Deutschen Theater »großartige Triumphe« als alpenländischer »Bettelbua« – beiläufig eine Rolle, die nicht von ungefähr an das parodistische ›Alpensängerterzett‹ erinnert, Valentins und Liesl Karlstadts »Imitation einer bayerischen Gebirgs-Sänger-Truppe«, in der sie 1912/13 zum ersten Mal zusammen spielten. Über Karl Maxstadts Auftritt im Deutschen Theater schrieb der ›Bayerische Kurier‹ am 9. Juni 1900: »Eine stimmungsvolle Gebirgsscenerie, die Musik spielt reizende Melodien und von den Felsen klettert herab der ›dalkete Bua‹, der Hirte des Alpendörfchens, der ›Bettelbua‹ in naturgetreuem Kostüm mit dem Peitschenstecken in der Hand. – Und dann legt er los, der allbeliebte, ausgezeichnete Gesangskomiker und der weite Saal erzittert unter den mächtigen Beifallssalven, die kein Ende nehmen wollen. Herrn Maxstadts ›Bettelbua‹ ist eine Prachtleistung, einzig in ihrer Art und für sich allein schon einen Besuch im Deutschen Theater werth. Wir möchten wissen, wie lange das Publikum Herrn Karl Maxstadt eigentlich anhören möchte, wann es endlich genug bekäme?« Kein Wunder, dass Valentin als Jugendlicher einem solchen Star unter den Volkssängern nacheiferte!

Karl Maxstadt gehörte zu einer verzweigten, in der Volkstheaterszene des 19. Jahrhunderts renommierten Familie und war vor seiner steilen Karriere als Gesangshumorist selbst Volksschauspieler. Die meisten Informationen über ihn gibt Joseph Maria Lutz in dem Buch ›Die Münchner Volkssänger‹: »Mit seinem brillanten Gedächtnis, seiner Mimik und großartigen Verwandlungsfähigkeit, zu der die Beherrschung vieler deutscher Mundarten gehörte, führte er sein Fach ins Varieté ein und gestaltete seine Vorträge zu den Glanznummern der Abende. Neben dieser Bühnentätigkeit entwickelte er auch eine erstaunenswerte schriftstellerische Produktivität. Rund sechshundert Couplets entstammen seiner Feder. – In Bern trat er zum Brettl über – und sang dann in der Folgezeit in Hamburg, Dresden, Straßburg und Berlin. – Auch gekrönte Häupter gehörten zu seinen Bewunderern, wie der König von Sachsen und der Zar von Rußland, der ihm eine goldene Uhr verehrte. Die Fürstin Metternich schenkte ihm in Wien einen schweren Brillantring. Märchenglanz umgab den Künstler, und seine Monatsgage stieg auf die sagenhafte Höhe von 4000 Goldmark. Auf Jahre hinaus waren seine Tourneen festgelegt. Unvergleichliche Erfolge erzielte er mit seinen Parodien in verschiedenen Dialekten auf Lohengrin, Faust und Tell. Sie zogen volle zweiundvierzig Jahre lang. – 1930 starb der große Künstler und Komiker. Auch ihm war kein sorgenloses Alter vergönnt. Die Inflation hatte ihn um die Früchte seiner Arbeit gebracht.«

Valentin, dessen eigene frühe Couplets sich zweifellos an Maxstadt anlehnten, hat sein Vorbild spätestens um 1920 persönlich kennengelernt. In der Lichtbilderserie »berühmter Persönlichkeiten« erinnerte er an Maxstadt als den »besten Gesangshumoristen Deutschlands aus der Zeit 1890–1914« und erläuterte: »Er war einer der produktivsten Humoristen dieser Zeit. Im In- und Auslande feierte er wahre Triumphe. Wo Karl Maxstadt gastierte, waren ausverkaufte Häuser. Er erzielte für die damalige Zeit die riesige Monatsgage von 3000 Mk. Dafür sang er allabendlich 3–4 Couplets – aber wie! Viele Humoristen dieser Zeit kopierten ihn, aber es blieb nur bei der Kopie, denn einen Karl Maxstadt gab es eben nur einmal. Er wurde durch sein Können steinreich, aber die Inflationszeit 1923 raubte ihm wieder sein ganzes Vermögen und er starb als armer Mann. Eine Strasse in München und eine in Garmisch wurde nach ihm benannt.« Valentin scheint Maxstadt in dessen letzten Lebensjahren sporadisch auch unterstützt zu haben. Bei einer Benefizvorstellung im Kolosseum zu Maxstadts 75. Geburtstag am 5. September 1928 wirkten er und Liesl Karlstadt an prominenter Stelle mit.

›Der kommt in d’ Höll’‹, eines von Maxstadts 600 Couplets, fand sich abgetippt zwischen anderen Papieren in Liesl Karlstadts Nachlass. Nicht ohne Grund wird sie sich gerade dieses Lied aufgehoben haben, in dem es heißt: »Wer sich das Leb’n verkürzt / wer sich ins Wasser stürzt / wer sich durch Kohlendampf im Schlaf erstickt / wer sich aus Übermuth / sogar erschiessen tut, / aus Liebesgram wird heut’ zu Tag verrückt, / wer sich ganz tief gekränkt / an einen Baumast hängt, / wer sich vergift mit Cynkalium, / wer sich die Gurgel abschneidt meiner Seel’, / der kommt in d’ Höll! Zu uns in d’ Höll!«

Möglicherweise hat Valentin schon als fünfzehnjähriger Lehrling – also ab 1897 – auf Vereinsabenden und bei privaten Veranstaltungen die beim Musikalienhändler Hieber erstandenen und fleißig eingeübten Maxstadt-Couplets vorgetragen, sicher ist er während seiner Gesellenzeit – ab 1899 – nebenbei als Vereinshumorist aufgetreten. Valentins eigene Angaben dazu sind nicht eindeutig. Ein von ihm nachträglich aus seinen Unterlagen und der Erinnerung zusammengestelltes und auf 1943 datiertes Verzeichnis »Absolvierte Engagements« beginnt mit einer Liste »Engagements aus meiner Anfangszeit als Vereinshumorist. 1897–1908