13,99 €

Mehr erfahren.

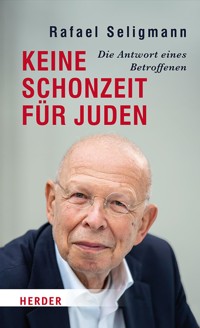

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Rafael Seligmann erzählt die Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus mit dem Wissen des Historikers bewusst subjektiv. Sein neues Buch ist ein mitreißender, gnadenlos ehrlicher persönlicher Lebensbericht. »Lange genug wurde analysiert und wissenschaftlich geforscht. Eine objektive Schilderung des deutsch-jüdischen Miteinanders ist vergeblich und langweilig obendrein. Ich will daher aufzeigen, welche Wirkung kleine Stiche und scheinbare Beiläufigkeiten bei mir und anderen Juden zeitigen. Zahllose Reden haben die emotionale Taubheit allzu vieler Deutscher gegenüber ihren jüdischen ›Mitbürgern‹ und anderen Minderheiten nicht zu überwinden vermocht. Mitgefühl und Empathie sind für jede humane Gesellschaft unerlässlich, zumal für eine zunehmend vielschichtige wie die deutsche. Gemäß William Shakespeares Shylock: 'Wenn Ihr uns stecht, bluten wir nicht?'«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Buchvorderseite

Den Anständigen

Jürgen und Inge Geers

Christian und Susanne Lawrence

Lutz und Christine von Thüngen

Daniel und Kathrin Burmann

Marcella und Klaus Wolf

Titelseite

Rafael Seligmann

Keine Schonzeit für Juden

Die Antwort eines Betroffenen

Impressum

Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025

Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an

Umschlaggestaltung: geviert.com

Umschlagmotiv: © Daniel Biskup

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN (Print) 978-3-451-07409-7

ISBN (EPUB) 978-3-451-83833-0

ISBN (EPDF) 978-3-451-83834-7

Inhalt

Prolog: Die Vergesslichkeit des Bundespräsidenten

Vorwort: Zuversicht bewahren!

Niemals Schonzeit

Saujud der Klasse

Hannah Arendts banaler Irrtum

Lehrjahre eines »stolzen Juden«

Studium: Keine Zeit zum Hassen

Israelisches Intermezzo: Stets Außenseiter

Meine deutsch-jüdische Gegenwartsliteratur

Alleingelassen im »Frankfurter Theaterskandal«

»Fundgrube für Antisemiten«

Vito von Eichborn

Deutschland verspielt die Renaissance seines Judentums

Antisemiten und andere Schwindler

»Musterjuden« helfen niemandem

»Jewish Voice from Germany«

Theo Sommers Vorurteile

Eine eigene Zeitung aufbauen

Keine Anzeigen in »jüdischen Publikationen«

Im Eiltempo in die »Tagesschau«

Helfer

Auswärtiges Amt: nicht immer ein einfacher Partner

Deutsche Beschwichtigungspolitik im Nahen Osten

Am Katzentisch in Jordanien

Reise nach Auschwitz

Merkel: »Wo bleiben die jüdischen Fragen?«

Praktizierte Freiheit

Ichenhauser Gespräche

Neuerrichtung der Synagoge

Böses Omen

Wohin der Dialog führen soll

Zwischen Talmud und Oskar Maria Graf

Der 7. Oktober 2023

Das Gespenst des Antizionismus

Biblische und heutige Zeloten

Der Anstand der Gutwilligen

Selektion von Menschlichkeit und Recht

Zionisten zu Nazis gestempelt

»Völkermord« als Propagandawaffe

»Die tiefste Verletzung der Psyche«

Streiten wie in der Judenschul

Das Schweigekartell

Dramatische Zunahme der Gewalt

Gute Absichten sind nicht genug

Befreiung aus dem Angstghetto

Fazit: Ein Funke Hoffnung

Danksagung

Über den Autor

Über das Buch

Prolog: Die Vergesslichkeit des Bundespräsidenten

Am 8. Mai 2021 verlieh Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meiner Frau und mir während einer feierlichen Zeremonie auf Schloss Bellevue das »Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland […] in Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen besonderen Verdienste«. Ich war aufgeregt. Denn als Vertreter der Gewürdigten wurde ich gebeten, eine kurze Rede zu halten. Dabei werden Worte der Wertschätzung erwartet, da Deutschland durch seinen obersten Repräsentanten mein Wirken als Journalist und Schriftsteller anerkannte. Doch in meinem Bewusstsein regten sich auch andere Gedanken und Gefühle.

Nach dem Erhalt der Benachrichtigung des Bundespräsidialamts über die Auszeichnung hatte ich meiner Frau gesagt, neben der Genugtuung über die Ehrung würde mich noch immer eine frühere Bemerkung des Staatsoberhaupts beschäftigen. Jahre zuvor war ich dem damaligen deutschen Chefdiplomaten Steinmeier während einer privaten Feier in der PanAm-Lounge in Berlin begegnet. Als er auf mich stieß, bemerkte der Politiker aufgeräumt: »Herr Seligmann, es wird Sie freuen zu hören, dass ich in Kürze Ihren Außenminister besuchen werde.« »Ich dachte, Sie sind mein Außenminister«, erwiderte ich. Mich kränkte, dass Steinmeiers freundlich gemeinte Worte eine »gläserne Wand« schufen, die die Juden außen vor ließ. Elisabeth wusste um meine seinerzeitige Verletzung. Doch als uns nun die Ordensverleihung durch Steinmeier angekündigt wurde, hielt sie es für richtig, die »Angelegenheit zu vergessen«. »Aber wir haben es beide nicht vergessen«, warf ich ein. Ich wollte in meinen Worten auf die seinerzeitige Aussage des Politikers zurückkommen. Meine Frau dagegen riet mir, ich solle den Bundespräsidenten nicht verärgern, es würde »nichts nützen«. »Mag sein. Aber ich will nicht Parkplatzwächter auf Schloss Bellevue werden«, entfuhr es mir. Unwillkürlich dachte ich an eine Szene des Films »Viva Zapata« von Elia Kazan nach dem Roman John Steinbecks. Präsident Díaz empfängt eine Bauerndelegation. Als Emiliano Zapata, gespielt von Marlon Brando, dem Staatsoberhaupt Widerworte gibt, markiert Díaz den Namen des Tagelöhners. Doch heute leben wir in einer Demokratie. Ich hoffte, meine Argumente würden den Bundespräsidenten nachdenklich bezüglich seiner Haltung zu den Juden und deren Empfindungen stimmen.

Nachdem ich schließlich am Rednerpult meine Freude zum Ausdruck gebracht hatte, dass die Geehrten und ich für unser Tun ausgezeichnet wurden, das wir alle als selbstverständlich ansahen, musste ich es wagen. Ich hob Steinmeiers Engagement für die deutsch-jüdische Aussöhnung hervor, setzte aber hinzu, ich wünschte, der Präsident solle dabei mehr Mut zeigen. Als Beispiel nannte ich die einstige Äußerung Steinmeiers.

Beim nachfolgenden Imbiss bat mich der Präsident an seinen Stehtisch. Er könne sich nicht an die von mir erwähnte Bemerkung erinnern, dass er zu »meinem Außenminister« reise. Sollte das vor dem Bundestag gewesen sein? Gewiss nicht, entgegnete ich und nannte den Ort. Doch Steinmeier mochte sich nicht entsinnen.

»Aber ich.« Ich war froh, dass ich gesagt hatte, was mir auf dem Herzen lag. Ich hatte eine Begebenheit geschildert, die jeder deutsche Jude Jahr um Jahr stets aufs Neue erfährt. Dieses Buch soll dazu beitragen, dass wir alle uns besser verstehen. Die Nichtjuden mögen erfühlen, dass »wir bluten, wenn man uns sticht […] und lachen, wenn man uns kitzelt«, wie William Shakespeare es treffend ausgedrückt hat. Und die Juden sollten sich wie alle Minderheiten nicht schämen, ihre Empfindungen preiszugeben.

Vorwort: Zuversicht bewahren!

»Deutschland wird dir gefallen«, redete mir Vater zu, um mich für die Übersiedlung zu gewinnen. Ludwig Seligmann, der 1934 nach Palästina fliehen musste, war 1957 geschäftlich in Israel gescheitert. Im Alter von 50 Jahren fand er keine Anstellung mehr. Sein einziger Ausweg war die Rückkehr in seine deutsche Heimat, zu Menschen, deren Sprache er kannte und deren Mentalität ihm vertraut war. Dafür musste er Mutter gewinnen. Hannah, deren Familie großteils von den Nazis ermordet worden war, hasste Deutschland. Doch sie sah ein, dass ihr Mann in Israel beruflich nicht mehr auf die Beine kommen würde. Ich hing an unserer Wohnung mit Garten, meinen Freunden und meinem Hund. Doch ich wollte und musste meinen Eltern ins ferne Land folgen. Dort drückte mich Germania an ihren kalten Busen – bis jetzt verharren wir in dieser unlösbaren Umarmung.

Unterdessen bin ich Ende 70 und habe annähernd mein gesamtes erwachsenes Dasein in Deutschland verbracht. Wenn ich meine Jahre Revue passieren lasse und abwäge, bin ich überzeugt, dass das Leben in Deutschland mir insgesamt schlecht bekommen ist. Dennoch bin ich hiergeblieben. Warum habe ich es nie fertiggebracht, mich aus dieser freiwilligen Umarmung zu lösen? Unbestreitbar habe ich von Deutschland profitiert. Als Schriftsteller, Journalist und zuletzt als Herausgeber der Zeitung »Jewish Voice from Germany« habe ich mehr erreicht, als mir wohl in Israel gelungen wäre, da meine Eltern mir dort kein Studium hätten finanzieren können. Mitunter ist mir hier ein zwiespältiger Juden-Bonus zugutegekommen, was ich in meinem Roman »Der Musterjude« ironisiert habe. Mit meinen Büchern habe ich zur Wiederbelebung der deutsch-jüdischen Gegenwartsliteratur beigetragen. Hier habe ich loyale Freunde und eine liebende Ehefrau gefunden.

Doch trotz Bemühungen Wohlmeinender und fortwährender energischer Anstrengungen meinerseits wurde ich in der Regel zum Außenseiter gestempelt. Gelegentlich begegnete mir wie anderen Juden gezielter Antisemitismus. Häufiger und verletzender aber empfand ich Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit – wie die erwähnte freundlich gemeinte Bemerkung Frank-Walter Steinmeiers. Sich fast lebenslänglich in einer Außenseiterposition zu befinden, in der man stets damit rechnen muss, dass sich eine gläserne Wand auftut und mich vom Gros der Gesellschaft isoliert, versetzt meine Psyche in einen permanenten Alarmzustand und plagt meine Seele. Was kann ich, was kann die hiesige Gesellschaft tun, um nach fast 2000 Jahren deutsch-jüdischen Miteinanders mehr an Normalität zu bewirken – für alle Beteiligten?

Niemals Schonzeit

Mich begleitet die Frage, was die meisten Deutschen, Briten, Franzosen, Polen, Iren, Spanier daran hindert, die Juden als gleichwertig anzunehmen. Warum haben sich alle Bemühungen um »Aufarbeitung der Vergangenheit« ebenso wie milliardenhohe Entschädigungszahlungen als weitgehend unwirksam erwiesen? Weshalb wurde den Juden, selbst nach dem kollektiven Völkermord der Nazis und ihrer Mitläufer, in Deutschland nie eine mentale Schonzeit gewährt?

Als genuiner Optimist – nur so kann jeder Mensch in Würde leben, ohne zu verbittern – will ich glauben, dass trotz der gegenwärtigen sprunghaften Zunahme der Judenfeindschaft und entsprechender Untaten die Wiederinstandsetzung, ja ein Aufblühen des deutsch-hebräischen Verhältnisses möglich gemacht werden kann. Doch nur, wenn man sich heute des Wertes der Beziehungen bewusst ist und mit aller Energie statt mit luftblasenhaften Absichtserklärungen darum bemüht.

Ich will von meinen Erfahrungen berichten und klar benennen, was getan werden möge, um die Situation der Juden und damit Deutschlands entscheidend zu verbessern. Das mag andere anregen, über ihre Erlebnisse, Gefühle, Gedanken zu berichten. So wird eine Diskussion entstehen, die zum gegenseitigen Verständnis beitragen mag.

Saujud der Klasse

Ende August 1957 langten meine Eltern mit mir in München an. Kurz darauf begann das Schuljahr. Als Zehnjähriger wurde ich in die vierte Klasse der Volksschule an der Klenzestraße eingeschult. Deutsch war meine Muttersprache. Ich verstand jedes Wort, allerdings konnte ich weder deutsch schreiben noch lesen. Nun musste ich mich an gelegentliche »Saujud«-Beschimpfungen gewöhnen. In Israel hatte man Vater als »Jecke«, als deutschen Einwanderer, verhöhnt. Als in München mein ungeliebter jüdischer Klassenkamerad Erwin von Mitschülern verprügelt wurde, sprang ich ihm bei. Daraufhin konzentrierte sich die Wut der Raufbolde gegen mich. Ich wurde ordentlich verprügelt.

Mutter erkannte meine Derangiertheit. Sie ruhte so lange nicht, bis ich ihr mein Verhauen geschildert hatte. »Ich werde nie zulassen, dass die Nazibrut mein jüdisches Kind misshandelt!«, bestimmte Hannah und begab sich stante pede zur Schule, wo sie den Direktor aufsuchte. Er ließ Mutters Klage nicht gelten: »Wenn es Ihnen nicht passt, nehmen Sie Ihren Zuckerknaben und gehen Sie zurück nach Palästina!« Damit stachelte er Mutters Kampfeswillen weiter an. Sie suchte nun Stadtschulrat Anton Fingerle auf und schilderte ihm den Vorfall. Der Verantwortliche für das Erziehungswesen der Landeshauptstadt war entschlossen, der Unbill ein Ende zu setzen. »Unsere jüdischen Mitbürger und ihre Kinder sind uns willkommen«, versicherte er Mutter. In ihrer Gegenwart ließ er sich mit dem Direktor verbinden. Fingerle wies ihn scharf zurecht und drohte, ihn zu suspendieren, sollte sich noch der »kleinste derartige Vorfall ereignen«, wie Hannah mir stolz berichtete. Sie wähnte, ihren ersten kleinen Sieg gegen die einst übermächtigen Nazis errungen zu haben. Ich dagegen wusste, dass Petzer gehasst wurden, einerlei, ob in Deutschland oder in Israel.

Der Direktor wiederum parierte aus Angst um seine Position. Anderntags schlug er einen unbeteiligten Schüler unserer Klasse und beschimpfte Lehrer Walk. Er kündigte ihm den Rauswurf an, falls sich ein entsprechender Vorfall wiederholen sollte. Unser Lehrer gab die Nötigung weiter. Er drohte meinen Mitschülern, ihnen das »Genick zu brechen«, sollten sie ihm nicht die Namen der hundsgemeinen Schläger denunzieren. Doch die Klasse hielt dicht. Auch Erwin. Der konnte schlecht mit Zahlen rechnen, wohl aber mit der Rache seiner Mitschüler. Schließlich nannte ich die Namen der Prügler. Mir war dabei unwohl, und ich fürchtete ihre Revanche, doch mehr noch wollte ich meine Peiniger bestraft sehen. Damit unterschied ich mich von Erwin und den anderen Juden in meiner Schule. Denn ich war in Israel aufgewachsen. Dort wurde uns eingetrichtert, ein »selbstbewusster Jude« zu sein, der sich wehrt, statt sich zu verstecken. Das begriff unser Klassenlehrer früher als ich. »Du bist aus anderem Holz geschnitzt als die Juden hier«, stellte Walk fest. Walk hatte wohl recht. Ich hatte nicht weniger Angst als die anderen Juden vor der Feindschaft und den Demütigungen jener, die Juden nicht ausstehen konnten und Gefallen daran fanden, uns zu schlagen oder zu verhöhnen – aber ich musste mich stets dagegen wehren.

Wahrscheinlich lag in dieser Episode und der Lust zu erzählen ein Ursprung meines späteren publizistischen und literarischen Wirkens. Ich habe nicht aufgehört, gegen die Walks und andere Antisemiten anzurennen, und als Schriftsteller dabei meine Empfindungen, Angst, Wut und das Bedürfnis nach Harmonie geteilt. Den Mut dazu gaben mir meine israelische Erziehung und der Anstand von Fingerle und anderen Humanisten.

Während die Schüler unserer Klasse offen »Saujud« und andere antijüdische Schmähungen riefen, die sie daheim zu hören bekamen, hatten die Erwachsenen damals wohl Angst vor den Juden. Das spürte ich, wenn ich mit meiner Mutter hebräisch redete oder die Leute bemerkten, dass wir Juden waren. Dann sprachen sie Vater und Mutter oftmals an. Die Menschen teilten Hannah und Ludwig unaufgefordert mit, sie hätten vor »diesem furchtbaren Hitler und seinen grauenhaften Nazis … jüdische Freunde gehabt«. Alle hatten ihnen »selbstverständlich geholfen«, zur Flucht oder zur Rettung. »Du darfst diesen Lügnern nicht glauben, Rafi«, mahnte mich Mutter. »Alle waren Nazis. Sie haben die Juden verraten und ausgeliefert.« Vater widersprach. Sein Freund Karl habe ihm 1933 zur Flucht verholfen und damit das Leben gerettet.

»Einer unter einer Million!«, höhnte Hannah. »Die anderen waren Mörder.« Vater und Mutter erzählten einander, was sie erlebt hatten. Doch Mutter hatte wohl eher recht. So viele Juden gab es nicht, dass jeder Deutsche einen retten konnte. Ich wusste, dass sie Millionen umgebracht hatten – auch Hannahs Bruder und Schwester.

Hannah Arendts banaler Irrtum

Ende Mai 1960 gab Israels Premierminister David Ben-Gurion in der Knesset bekannt, Adolf Eichmann befinde sich in israelischer Haft. Meine Mutter war so aufgeregt, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. Hannah wusste ebenso wie fast alle Juden ihrer Generation in Europa, dass Eichmann der verantwortliche Offizier im »Judenreferat« der SS, IV B4, für die Organisation des Völkermords war. In Deutschland tarnte man bis in die 1970er Jahre ebenso wie im Hebräischen den Genozid in der Tradition der Nazis sprachlich als »Endlösung der Judenfrage«. Schnell wurde bekannt, dass Mossad-Agenten Eichmann in Argentinien entführt und nach Israel geschmuggelt hatten. Hannah glühte vor Rache: »Dieses Ungeheuer hat meine Geschwister und sechs Millionen Juden ermordet. Man muss die Bestie unschädlich machen.« Vater, dessen engste Familie vom Völkermord verschont geblieben war, dagegen befürwortete Ben-Gurions Plan für ein rechtsstaatliches Verfahren, damit die Welt Zeuge des schlimmsten Verbrechens werden sollte. Ich war knapp 13 Jahre alt und ungeheuer stolz. Ich sonnte mich vor meinen Klassenkameraden mit der Heldentat meiner »israelischen Landsleute«. Über Eichmann wusste ich nicht mehr, als ich in der »Süddeutschen« lesen konnte. Die Hintergründe des Falles Eichmann nach dem Krieg waren nur wenigen bekannt.

Adolf Eichmann gelangte mithilfe des Vatikans 1950 nach Argentinien, wo er unter dem Namen Ricardo Clement bei Mercedes arbeitete. In einem Interview mit dem niederländischen Journalisten Willem Sassen rühmte sich Eichmann seiner Untaten. Ende der 1950er Jahre erhielt der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer konkrete Informationen über den Aufenthalt Eichmanns. Bauer war ein loyaler deutscher Beamter. Aber er war auch Jude, der sein Leben während der Nazi-Herrschaft nur durch Flucht hatte retten können. In der Bundesrepublik hatte der hochrangige Strafverfolger wiederholt erleben müssen, dass ehemalige Nazi-Verbrecher, gegen die er oder seine Kollegen ermittelten, rechtzeitig vor ihrer Verhaftung gewarnt worden waren, um sich der Festnahme zu entziehen. Dies geschah, wie die historische Erforschung im Auftrag des Bundesjustizministeriums in den 2010er Jahren ergab, auf Veranlassung ebendieser Behörde. Die Absicht war Täterschutz statt Täterverfolgung. Eine Weitergabe von Bauers Fahndungserkenntnissen auf dem Dienstweg hätte mit Sicherheit ein Entwischen Eichmanns zur Folge gehabt. Um das höhere Rechtsgut, ein Verfahren gegen und die Verurteilung des Beschuldigten, zu gewährleisten, setzte sich der Generalstaatsanwalt über den Dienstweg hinweg und benachrichtigte die Behörde, an deren Interesse zur Festnahme Eichmanns er keinen Zweifel hegte: Fritz Bauer informierte den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Als die Identität Eichmanns feststand, gab Ben-Gurion den Befehl zu seiner Festnahme unter Verletzung der Souveränität Argentiniens.

Der Eichmann-Prozess hatte für Israel eine zweifache Zielsetzung: Der Gerechtigkeit sollte Genüge getan werden. Vor allem aber sollte die Weltöffentlichkeit juristisch unzweifelhaft über die systematische Ermordung der Juden unterrichtet werden – auf diese Weise hegte man die naive Hoffnung, dem Antisemitismus zukünftig die Grundlage zu entziehen. Es gab auch andere Intentionen, die zumindest in Deutschland nachhaltig wirken sollten. Die Philosophin Hannah Arendt hatte selbst den systematischen und gewalttätigen Antisemitismus der Nazis in seiner Anfangsphase erlebt. Sie musste aus Deutschland fliehen und beteiligte sich im Ausland an der Rettung von Juden, ehe sie weiter in die Vereinigten Staaten flüchten konnte. Dort etablierte sie sich dank ihres brillanten Intellekts im wissenschaftlichen Betrieb und in der Publizistik als originelle politische Denkerin. Für den »New Yorker« besuchte Arendt 1961 als Korrespondentin das Verfahren gegen Eichmann in Jerusalem. Das bleibende Ergebnis war ihr Buch »Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banalität des Bösen«. Das Werk wurde in der westlichen Welt stark beachtet. Insbesondere der Begriff »Banalität des Bösen« geriet in Deutschland zum geflügelten Wort. Noch heute berufen sich viele Wissenschaftler und politisch Interessierte auf Arendts These, Eichmann habe »keine Motive« gehabt, er habe die Befehle »schier gedankenlos« befolgt. Diese Einschätzung erschien mir noch Jahre später, zu Beginn meines Studiums der Zeitgeschichte, schlüssig. Lange Zeit vertrat ich die Ansicht, Israel hätte Eichmann nach dessen Verurteilung zum Tode begnadigen und darauf auf freien Fuß setzen sollen. Der Organisator des Holocaust wäre ein Kronzeuge für die Humanität des jüdischen Staates gewesen.

Nachdem ich das Verhalten der Antisemiten über Jahre persönlich erfahren habe, aber mich auch über das gewalttätige und strategische Vorgehen der Judenfeinde, etwa der im Auschwitz-Prozess und vergleichbaren Verfahren angeklagten SS-Mannschaften, unterrichtet habe, halte ich mein einstiges Wunschdenken einer Läuterung der Überzeugungstäter und Mordorganisatoren für naiv. Eichmann war keineswegs gedanken- und motivlos, kurz: »banal böse«. Der Kommandeur von Auschwitz, Rudolf Höß, der Eichmann über Jahre erlebt und mit ihm wiederholt ausführlich über die »Endlösung« gesprochen hatte, schreibt in seiner Lebensbilanz: »Eichmann trat geradezu besessen für die restlose Vernichtung aller Juden ein. Ohne Erbarmen. Eiskalt mussten wir die Vernichtung so schnell wie möglich betreiben.« Ohne diese Besessenheit hätte Eichmann seine mörderische Mission nicht über Jahre hinweg erfüllen können. Hannah Arendt wollte Eichmann auf den Leim gehen, als er sich vor Gericht in Jerusalem als biederer, schier gedankenloser Befehlsempfänger ausgab.

Lehrjahre eines »stolzen Juden«

Ich war Tagträumer und Schulversager. Nach der Realschulreife brach ich die Schule ab, wollte endlich wieder in meine Heimat, nach Israel. Mutter hielt das für meschugge, vor allem für gefährlich. »Dort stecken sie dich ins Militär, und die arabischen Nazis bringen dich um.«

»Soll ich lieber bei den deutschen Nazis bleiben?«

»Ja! Denn heute sind sie nicht gefährlich. Sie machen jetzt lieber Geld, als Juden umzubringen.«

Mein Protest fruchtete nicht. Mutter steckte mich in eine Lehre als Fernsehtechniker, denn Handwerk habe goldenen Boden. Ich ließ es geschehen, obgleich der Beruf mich nicht interessierte. In der Werkstatt waren Juden-Schmähungen an der Tagesordnung. Doch ich wollte glauben, dass sie keine spezielle Bedeutung hätten. »Saujud« bedeutete ebenso wenig wie »Saupreiß«.

Diese Illusion änderte sich schlagartig am 5. Juni 1967. In den Morgennachrichten wurde (fälschlicherweise) bekannt gegeben, die arabischen Armeen seien nach Israel eingedrungen. Haifa brenne. »Endlich werden die Juden ausgerottet«, bemerkte unser Geselle Günter, ohne die Stimme zu heben. Als er meine Erschütterung bemerkte, meinte er freundlich: »Reg’ di ned auf, Rafi. Di hab’ ich ned gemeint. Du bist in Ordnung. Aber die anderen müssen weg.« Am liebsten hätte ich ihm meinen Lötkolben ins Gesicht gestoßen. Doch entgegen meinem sonstigen aggressiven Widerstandsverhalten lähmten mich seine Worte. Bald darauf erschien unser Chef, der von der Sekretärin unterrichtet worden war. »Hört auf mit dem Schmarrn, ihr Streithansl. Tut eure Arbeit.« Langsam löste sich meine Erstarrung. Tränen schossen mir in die Augen. Ich lief aus dem Betrieb. Der Nazi und die anderen sollten mich nicht weinen sehen. Am Flussufer der Isar beruhigte ich mich allmählich. Ich schwor mir, nie wieder Schwäche vor anderen zu zeigen. Antisemiten sollten meine Feindschaft zu spüren bekommen. Hass um Hass! Fortan gelang es mir tatsächlich, mir vor anderen keine Blöße zu geben. Doch die Verschlossenheit und der Hass richteten sich unweigerlich gegen mich selbst. Seither bin ich unfähig, seelische Verletzungen vor Mitmenschen kundzutun. Und mein Hass zerbrach an der Liebe – wie es sich gehört.

Nach dem judenfeindlichen Bekenntnis in der Lehre wurde mein Bedürfnis, Deutschland den Rücken zu kehren und wieder nach Israel »aufzusteigen«, wie es im Hebräischen heißt, so stark, dass ich aus meiner fortwährenden Träumerei erwachte und die Initiative ergriff. Entschlossen schrieb ich einen Brief an den israelischen Militärattaché in Bonn, in dem ich darauf hinwies, dass Zahal, die israelische Armee, mich bei der Musterung übersehen habe, und bat darum, meinen Wehrdienst abzuleisten. Das erschien mir noch nicht ausreichend, und so ersuchte ich ihn, mich für eine Offizierslaufbahn vorzusehen. Um die Ernsthaftigkeit meines Anliegens zu unterstreichen, legte ich Fotokopien meiner Geburtsurkunde sowie Schulzeugnisse aus Israel und der deutschen Berufsschule bei, in der ich nicht so schlecht benotet wurde wie ehedem in der Mittelschule. Als ich den Umschlag abgeschickt hatte, fühlte ich mich als israelischer Patriot – und Zionist obendrein. In meiner Seele begriff ich, dass dieser Patriotismus mir dazu verhelfen sollte, mein von einem Antisemiten gebrochenes Ego wieder zu stabilisieren. Hannah wiederum betonte, seit wir in Deutschland waren, bei jeder Gelegenheit, sie sei eine »stolze Jüdin«. Später erst verstand ich, dass Mutters Selbstbekenntnis die gleiche Ursache hatte wie mein Zionismus. Ähnliche Umstände sind wohl für den demonstrativen Patriotismus der meisten Menschen verantwortlich.

Als ich einige Tage darauf heimkam, empfing mich Hannah schimpfend. Wie käme ich dazu, mich ohne ihre Erlaubnis bei der israelischen Armee zu melden? Das sei Selbstmord auf Raten. Ich läse doch Zeitungen, sähe Nachrichten. Täglich würden israelische Soldaten von Arabern umgebracht. »Von den Tausend Toten im jüngsten Krieg ganz zu schweigen, du Idiot! Und so geht es weiter. Die Araber werden nicht ruhen, bis sie den letzten Israeli abgeschlachtet haben!«

Mutter hatte also das Antwortschreiben der Israelis geöffnet und gelesen. Prima. Jetzt kamen die Dinge endlich in Gang.

»Deshalb ist es notwendig, dass wir Juden in der Diaspora den Israelis beispringen«, bemerkte ich bewusst ruhig.

»Merkst du nicht, was du für einen Unsinn plapperst! Kein jüdischer Junge in München ist so meschugge, sich beim israelischen Militär zu melden. Auch deine Freunde Herschi und Abi denken nicht daran. Sie wollen hier in Sicherheit leben und studieren.«

»Unter Nazis, diese ehrlosen Kerle.«

»Du schwätzt wie in einem israelischen Propagandafilm. Kein vernünftiger Mensch nimmt das ernst. Alle wollen leben.«

Abends bestand Vater darauf, dass Hannah mir das Schreiben des Militärattachés aushändigte. Worauf ihn seine Frau beschuldigte, Mitschuld an meinem »sicheren Tod« auf sich zu laden.

In dem Brief dankte mir ein israelischer Major für meine Meldung beim Militär und fuhr fort, mir stehe wie jedem israelischen Soldaten die Offizierslaufbahn offen. Der Beruf sei ehrenvoll. Zuvor sollte ich mich in Deutschland bei einem Arzt meines Vertrauens mustern lassen und das Ergebnis, wenn möglich in englischer Sprache, an ihn senden. Daraufhin würde mir eine Flugkarte mit der Fluggesellschaft El Al nach Israel zugehen. Mein Herz schlug bis zum Hals, und meine Seele jubelte. Endlich würde ich dem Land der alten und jungen Judenhasser den Hintern zukehren.

Am folgenden Tag setzte Mutter ihre Offensive, mich in Deutschland zu halten, mit neuer Stoßrichtung fort. Tenor: Ich dürfe sie und Vater nicht allein unter den Nazis lassen.

»Dann kommt mit nach Israel.«

»Wir sitzen doch nur in Deutschland, um dich vor dem sicheren Tod im israelischen Militär zu schützen!«

Ich ließ mich von Mutters wirrem Gerede nicht rühren, selbst wenig von ihren Tränen. Ich bestand darauf, mich bei unserem Hausarzt Dr. Kohlschmidt mustern zu lassen. Zwei Tage später erschien ich in der Praxis in der Mariannenstraße. Hannah wartete bereits auf mich. Der kahlköpfige Mediziner empfing mich zornigen Blickes und mit einer entsprechenden Gardinenpredigt. Er habe vier Jahre an der Ostfront gedient. »Seither weiß ich, alle Soldaten sind Verbrecher und Mörder! Alle! Einerlei, ob Wehrmacht, SS, Israelis oder Araber.«

Unter normalen Umständen hätte Mutter ihm die Augen ausgekratzt. Eine Gleichsetzung von SS-Mördern und israelischen Soldaten war für sie wie die meisten Juden ein Sakrileg. Aber in diesem Fall heiligte der Zweck offenbar die Mittel: »Recht haben Sie, Herr Doktor! Sehen Sie sich den Rafi an. Wie schmächtig und schwach er ist. Er wird im Militär umkommen.«

»Das werde ich zu verhindern wissen. Keine Sorge, Frau Seligmann.«

Ich begann zu ahnen, dass hier ein Komplott gegen meinen Befreiungsplan geschmiedet wurde. In der Tat. Nach einer Weile empfing ich ein erneutes Schreiben des israelischen Militärattachés, das Hannah mir mit zufriedener Miene aushändigte. Der Offizier schrieb, was ich seit der Untersuchung ahnte, das Ergebnis der medizinischen Examination laute, dass ich wehruntauglich sei. Es stehe mir aber frei, mich in Israel bei einem Militärarzt erneut mustern zu lassen. Das wiederum kam für Hannah nicht infrage. Ich sei nach deutschem Recht noch minderjährig. Sie würde mir nie erlauben, allein nach Israel zu fliegen. Daraufhin wandte ich mich an Vater. Doch Hannah hatte ihren Mann unterdessen offenbar eingeschüchtert.

»Wart doch noch eine Weile zu, Rafi. In einem Jahr bist du 21 und damit volljährig und kannst tun, was, und reisen, wohin du willst. Auch nach Israel. Bis dahin kannst du hier in Ruhe deine Lehre beenden.«

»Nie im Leben – bei den Lumpen!«

Doch ich sollte lernen, dass Schwüre zumeist eine kurze Halbwertszeit besaßen. Daher sind sie im jüdischen Glauben ausdrücklich verboten.

Seit meiner Schulzeit war ich in die schöne Eva verliebt. Doch all die Jahre blieb ich zu schüchtern, ihr meine Gefühle zu entdecken. Als sie ins Gymnasium wechselte, trennten sich unsere Wege. Aber mein Schwärmen für Eva blieb unverändert. Als meine Lehrzeit sich dem Ende zuneigte, wurde ich zu einem Klassentreffen eingeladen. Ich sehnte mich danach, Eva wiederzusehen. Was mochte aus ihr geworden sein? War sie so schön wie einst? Würde sie überhaupt erscheinen? Würde sie mich, anders als während der gemeinsamen Schulzeit, beachten? Sie kam, attraktiver denn je, und zeigte sich erfreut, mich wiederzusehen. Als die Musik aufspielte, nahm mich Eva bei der Hand und führte mich auf die Tanzfläche. Ich war selig. Doch sie brachte mich sogleich zurück zur Realität. Sie habe nach dem Abi ein Pädagogikstudium begonnen. Was machte ich? »Ich lerne, wie man Fernseher repariert.« »Und was wirst du nach dem Praktikum studieren?« »Es ist kein Praktikum, nur eine Lehre. Ich habe kein Abitur …« »Was?« Sie hielt inne. »Eine Lehre? Du warst doch immer so gescheit, und jetzt willst du Fernsehmechaniker werden wie jeder Depp. Sag mir, dass du mir einen Schmarrn erzählst!« »Nein! Es ist die Wahrheit. Leider …« Ich wollte, dass sich der Boden vor mir auftäte.

Später am Abend tauchte mein ehemaliger Nachbar aus der Adelgundenstraße, Helmut Ettenhuber, auf. Er erzählte mir, dass er das München-Kolleg besuche, wo er das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachhole. Am folgenden Tag meldete ich mich dort an.

Eva und Helmut gaben meinem Leben eine neue Perspektive.

Studium: Keine Zeit zum Hassen

In gut zwei Jahren holte ich im »MüKo« das Reifezeugnis nach. Abgesehen von meiner Leidenschaft für Geschichte, war ich ein schlechter Schüler wie ehedem. Ständig verliebte ich mich. Ansonsten diskutierte ich leidenschaftlich über Politik, anstatt mich mit dem Schulstoff zu beschäftigen. Dennoch war es meine erste unbeschwerte Zeit in Deutschland. Zwischen uns Kollegiaten gab es gelegentlich Konflikte, ebenso mit Lehrern. Antisemitismus aber erlebte ich hier zu keinem Zeitpunkt. Meine Mitschüler und ich erstrebten gemeinsam mit aller Energie das Abi. Für Hass blieb da weder Zeit noch überschüssige Kraft.