15,99 €

Mehr erfahren.

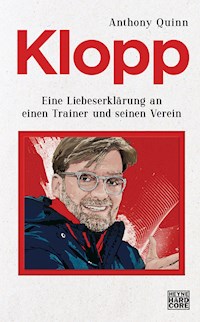

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Anthony Quinn ist begeisterter, lebenslanger Fan des FC Liverpool. Dass sein Verein 2020 die Premier League in noch nie dagewesener Art und Weise gewinnt, war der Auslöser, seinem Verein und Trainer dieses Buch zu widmen. Mit einer ähnlichen Passion wie Nick Hornby in seinem Klassiker »Fever Pitch«, schreibt Quinn über seine Liebe zu seinem Verein: parteiisch, leidenschaftlich und fanatisch. Vor allem aber ist dies eine liebe- und humorvolle Hommage an den Vater des Erfolgs, seinen nicht minder leidenschaftlichen Erfolgstrainer Jürgen Klopp.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 254

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

»Ohne Charakter ist das Leben schwierig, der Fußball unmöglich«, lautet eine von Jürgen Klopps vielen kleinen Weisheiten. Und wer sorgt beim FC Liverpool für diesen Charakter: Richtig. Kloppo oder The Normal One, wie ihn die Engländer liebevoll nennen. Anthony Quinn, Romanautor und Liverpool-Fan seit frühester Kindheit, hat keine konventionelle Lebensgeschichte aufgeschreiben, weil Jürgen Klopp kein konventioneller Fußballtrainer ist. Für Quinn ist er nicht einmal ein konventionelles menschliches Wesen. Mit einer ähnlichen Passion wie einst Nick Hornby im Fußballklassiker »Fever Pitch« schreibt er darüber, was Klopp von anderen Trainern unterscheidet, über seinen speziellen Humor, seinen Umgang mit der englischen Sprache, seine Motivationsgabe und Führungsqualität, seine taktischen Raffinessen und ja, auch seine erstaunlichen Zähne. Quinn schreibt aber auch über die spezielle Beziehung der Fans des FC Liverpools zu ihrem Verein, die besondere Bedeutung der Anfield Road, den Mythos einer Stadt und das unbeschreibliche Gefühl, wenn fast 60.000 Zuschauer »You'll Never Walk Alone« schmettern.

Der Autor

Anthony Quinn, geboren 1964 in Liverpool, studiert Literaturin Oxford und arbeitete zunächst als Buchverkäufer. Bei der Tageszeitung The Independent schrieb er für das Feuilleton über Literatur und interviewte Autoren wie William Boyd, John Updike oder Ian McEwan. Von 1998 bis 2013 war er bei der Zeitung als Filmkritiker tätig. Seither hat er sieben historische Romane veröffentlicht, die mit John Le Carré und Philip Kerr vergleichen wurden und vielfach ausgezeichnet wurden. Seit ihn sein Vater 1972 zum ersten Mal zu einem Spiel mitnahm, ist er glühender Anhänger des FC Liverpool. Er träumt manchmal davon, mit Jürgen Klopp eng befreundet zu sein.

Anthony Quinn

Klopp

Eine Liebeserklärung an einen Trainer und seinen Verein

Aus dem Englischen von Philip Bradatsch und Ronald Gutberlet

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel KLOPP – My Liverpool Romance bei Faber & Faber, London

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Copyright © 2020 by Anthony Quinn

Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Rainer Germann

Lektorat: Markus Naegele

Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München

unter Verwendung einer Illustration von Simeon Elson Illustration & Design

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-27298-2V001

In Gedenken an Peter Quinn (1930-2019), meinen Vater, der mich zum ersten Mal mit an die Anfield Road nahm.

»Sport interessiert mich eigentlich gar nicht. Trotzdem bin ich froh, dass es Jürgen Klopp gibt. Und das nicht nur, weil mein Ehemann Liverpool-Anhänger ist. Im Zeitalter von Trump und Johnson ist er ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ein Führungsanspruch auch aussehen kann: leidenschaftlich, humorvoll, großzügig, gütig, von Demut und Integrität getrieben und, vor allem, anständig. Mein Ehemann zeigt mir oft Interviews und Spielzusammenfassungen. Jedes Mal bringt mich Klopp entweder zum Lachen, oder mir wird dabei warm ums Herz.«

Lucy Kirkwood, Dramaturgin, Zitat aus dem Observer

Inhalt

Prolog

1. Sprich bloß nicht vom Krieg

2. Lust for Life

3. Wer hat hier die Autorität?

Exkurs: Applaus vom Kaiser

Idee für einen Sketch

4. Füreinander geschaffen

Zwischenstück: Ein Bekenntnis

5. ShanKlopp von A-Z: Ein Liverpool-Alphabet

A wie Anfield

B wie Bad Losers

C wie Cup-Finale

D wie Dürreperiode

E wie Everton

F wie Fans

G wie Globale Pandemie

H wie Humor

I wie Inheritance

J wie Johnson, Bert

K wie Keegan, Kevin

L wie Late Goals

M wie Money

N wie Novels

O wie Order of the British Empire

P wie Promotion

Q wie Quitting

R wie Rassismus

S wie Sozialismus

T wie Transfers

U wie Unheimlich

V wie Van Dijk, Virgil

W wie Wives

X wie XXX oder »The Love That Dare Not Speak Its Name«

Y wie »You’ll Never Walk Alone«

Z wie Zero

6. No More Heroes

7. Die Roten werden immer besser

Zwischenspiel: Das saubere Team

8. Verdammter Fußball

9. Geisterspiele

10. Klopp Forever

Danksagungen

Prolog

Es war Mittwoch, der 11. Dezember 2019, am Vorabend der Parlamentswahlen. In der Barbican Hall führte das Freiburger Barockorchester Händels Messias auf. Was für eine Freude – und Erleichterung –, an einem Ort zu sein, zu dem der Krach und der Zorn des Brexit nicht durchdringen konnten, wenn auch nur für ein paar Stunden. Als der Sopran den dritten Teil mit der Arie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebet« eröffnete, versetzte mich dies in einen entzückenden kleinen Tagtraum. In meiner Vorstellung erging es allen um mich herum ganz ähnlich. Was für ein Satz – Ich weiß, dass mein Erlöser lebet … Dabei hatte ich gar nichts Göttliches im Sinn. Meine Gedanken an diesem Abend kreisten um etwas viel Irdischeres, Weltliches. Ich war ganz und gar vertieft in das wundersame Schaffen eines gewissen deutschen Maestros. Nein, nicht Händel.

In Gedanken war ich immer noch beim vorangegangenen Abend. Der FC Liverpool hatte Red Bull Salzburg mit 2:0 geschlagen und sich damit für die K.-o.-Runde der Champions-League-Saison 2019/20 qualifiziert. Ein Sieg, der die Handschrift ihres unnachahmlichen Trainers trug: Jürgen Klopp. Konnte es sein, dass er mein Erlöser war? Wohl kaum. Der Messias? Also, das nun wirklich nicht. Aber ist er die treibende Kraft hinter einem Fußballverein, dessen glorreiche Zeiten längst der Vergangenheit anzugehören schienen? Definitiv ja. Und was an dieser Verbindung seltsam, fast einzigartig erscheint, ist, dass sie einem geradezu schicksalhaft vorkommt. Wie vorherbestimmt. Schlecht vorstellbar, dass jemand einen besseren Job für Liverpool gemacht hätte.

Dabei hatte ich bis vor zehn Jahren noch nie von ihm gehört, so wie die meisten anderen wohl auch. Heute, im Jahr 2020, ist er der wahrscheinlich bekannteste und am meisten verehrte Fußballtrainer der Welt. Wie konnte das bitte passieren? Da ich nun wirklich kein begeisterter Anhänger der deutschen Bundesliga bin, war sein Aufstieg beinah vollkommen an mir vorbeigegangen. Bei Mainz 05 hatte er sich als junger Trainer einen Namen gemacht und später den schlafenden Giganten Borussia Dortmund zu neuem Leben erweckt. Es muss um das Jahr 2010 gewesen sein, als ich zum ersten Mal über seinen Namen stolperte. Bei Liverpool herrschte wieder einmal Flaute. Es war die Rede von schlechtem Finanzmanagement seitens der Inhaber Hicks und Gillett, zudem war man unter Roy Hodgson mehr oder weniger festgefahren. Eigentlich ein guter Trainer, nur eben nicht der richtige Mann für den Job. Mehrere Namen wurden als potenzielle Nachfolger gehandelt, wie das eben so üblich ist, darunter der von Kenny Dalglish. Ein befreundeter LFC-Fan, den ich regelmäßig bei unserer freitäglichen Fünf-gegen-fünf-Fußballrunde in Clerkenwell traf, meinte jedoch: »Die sollten mal einen Blick auf Jürgen Klopp werfen.« Wen? Er gab mir einen kurzen Abriss, den ich aber prompt wieder vergaß, zu sehr war ich abgelenkt von der trügerischen Hoffnung auf eine zweite Amtszeit Dalglishs. In der Saison 2013/14 schien es kurzzeitig sogar möglich, unter Brendan Rodgers den Titel zu holen.

Was war das für eine Saison! Liverpool raste mit 240 Sachen pro Stunde übers Feld, angeführt von einer aggressiven Dreierspitze, die den Gegner nach Belieben vor sich hertrieb. Zu Weihnachten an der Spitze, fünf Punkte Vorsprung noch im März. Überall machte sich die kühne Vorstellung breit, wir würden wirklich die Meisterschaft holen … Egal, wie viele Tore der Gegner schoss, wir schossen eins mehr. Bis eben nichts mehr lief. Der 27. April 2014 ging in die Geschichte von Anfield ein als der Tag, an dem sie sich wehrlos hinten reinstellten. Nach der 0:2-Schlappe gegen Chelsea notierte ich voller Trauer in mein Tagebuch:

Wenigstens war es Gerrards Fehler – ihm kann ich noch am ehesten verzeihen. Hätte Kolo Touré so etwas gemacht, ich hätte Rodgers auf ewig verflucht, ihn aufzustellen.

Währenddessen machte drüben in Deutschland Borussia Dortmund mit zwei Meisterschaften in Folge lautstark auf sich aufmerksam. 2012 holten sie außerdem das Double, und 2013 zogen sie ins Finale der Champions League ein. Klopp war plötzlich auf dem Radar. Derweil Liverpool in einem herzzerreißenden Schauspiel implodierte. Die desaströse Endphase unter Rodgers fand 2015 mit einer 1:6-Niederlage gegen Stokes ihren Tiefpunkt, und so wurden auch die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger immer lauter. Carlo Ancelotti wurde ins Spiel gebracht. Der Name jedoch, der am meisten nachhallte, war Klopp. Der hatte nämlich bereits beschlossen, Dortmund zu verlassen und ein Jahr Pause einzulegen. Klopp – das hatte irgendwie was, da schwang eine gewisse Haltung mit. Klopp – würde die Aussicht auf die Anfield Road ihn aus seinem Sabbatical-Jahr herauslocken können? Klopp! Klopp! Klopp! Schicksalhaftes Hufgetrappel näherte sich mit wachsender Geschwindigkeit. Manche Fans gerieten darüber derart in Euphorie, dass sie sogar Klopps Ehefrau auf Twitter umwarben.

Nach einem 1:1-Unentschieden im Merseyside Derby am 4. Oktober 2015 wurde Rodgers noch am selben Tag entlassen. Am Ende der Woche hatte Klopp bereits einen Drei-Jahres-Vertrag an der Anfield Road unterschrieben und einen ersten Rundgang über das Gelände gemacht. Und er sah toll aus – beeindruckend groß, tiefenentspannt, in Jeans, schwarzem Shirt und Sakko, die Haare akkurat getrimmt. Das berühmte Lächeln noch etwas schüchtern, aber bereits deutlich erkennbar. Und dann kam die erste Pressekonferenz.

Ging es in seiner Beziehung zu den Dortmunder Fans noch um gegenseitige Verehrung und tränenreiche Dramaturgie, so wollte Klopp bei seiner Amtseinführung in Liverpool die Latte etwas tiefer legen. Vor dem Mikrofon gab er sich bedacht und sprach in ruhigem Tonfall. Der Bedeutung dieses Termins war er sich dabei voll und ganz bewusst (»Ich kann mir keine größere Ehre vorstellen, als hier zu sein«), die Kriegstrommeln wollte er jedoch keinesfalls zu früh schlagen. Die Powerchords von »Heavy Metal Football« würden noch etwas warten müssen. Er war hier, »um einem Club zu helfen«, der zwar in keinem ernsthaften Schlamassel steckte, jedoch auch keine Bestleistungen ablieferte. Sein Ansatz der Erneuerung sollte sowohl mit Blick auf die Spieler als auch auf die Fans langsam seinen Reiz entfalten. Wer den Club unterstützen wolle, der müsse sich wandeln, und zwar »vom Zweifler zum Gläubigen«. Sein zweites großes Zitat. Das erste schien eher zufällig zustande gekommen zu sein – kennt man jedoch seine akribische Art der Vorbereitung, so hat er es wohl einfach nur so aussehen lassen. »Glaubt irgendjemand in diesem Raum, ich könne Wunder vollbringen?«, fragte er und gab den einfachen Jungen aus dem Schwarzwald, dessen Mutter stolz war, ihn nun im Fernsehen bewundern zu dürfen. »Also, ich bin ein ganz normaler Typ … The Normal One.« Volltreffer. Mit seiner Selbstironie erntete er nicht nur einen Lacher. Er grenzte sich damit auch bewusst von all jenen Fußballtrainern ab, die sich für etwas Besonderes hielten. Arroganz war Klopps Sache also schon mal nicht. In seinen Augen war das einzig »Besondere« der Club, dem er fortan dienen würde. Er hatte das Prinzip Liverpool verstanden. Er hatte uns verstanden.

Der nächste geniale Schachzug folgte auf dem Fuße. »Ich möchte Spaß bei der Arbeit haben«, wandte er sich direkt an seine Inquisitoren, ohne dabei eine Miene zu verziehen. »So viele Leute haben mir von der britischen Presse berichtet. Es liegt also an euch – straft sie alle Lügen.« Der nächste große Lacher. Die anwesenden Journalisten waren von jemandem entwaffnet worden, der sie dabei auch noch auf den Arm nahm – und sie liebten es. Was für eine wundervolle Unverschämtheit, gerade sie in sein Vorhaben einzubinden: Seht her, ich präsentiere euch Fußball für alle, die Spieler, Fans, Trainer und ja, sogar für euch, die miesen, bissigen Bluthunde, die in den Klatschspalten ihr Unwesen treiben. Als ihn jemand nach dem Pantheon von Anfield fragte – und damit nach der Bürde der Vereinsgeschichte –, parierte er auch diese Frage im Handumdrehen: Seiner Beobachtung nach hatte noch kein Trainer den Posten in Liverpool bereits als Legende angetreten. Diese Art von Ansehen musste man sich erst einmal verdienen. Wie er es bereits in Dortmund auf den Punkt gebracht hatte: »Es ist nicht so wichtig, was über einen gedacht wird, wenn man kommt. Es ist wichtig, was über einen gedacht wird, wenn man geht.« Da war sie wieder, diese Demut, diese Art, das große Ganze im Auge zu behalten. Das kam an. Wer wirklich an sich glaubt, muss nicht prahlen oder angeben. Selbsterkenntnis erlaubt einem vor allem auch, andere zu verstehen. Man kann sogar eine ganze Karriere darauf aufbauen.

Ein weiser Mann sagte einmal: »Menschen glauben nicht an Ideen. Sie glauben an Menschen, die an Ideen glauben.« Und genau das hatte Klopp bei seiner Vorstellung an diesem Tag so gut rübergebracht. Er zeigte sich von seiner bescheidenen, humorvollen Seite. Seine Grundsätze – aus Zweiflern Gläubige zu machen, die Notwendigkeit, auf dem Boden zu bleiben (»The Normal One«), die Ehre, einer so geschichtsträchtigen Institution zu dienen – glaubte er, mit Geduld und Zusammenhalt erfüllen zu können. Zudem sollten beim Erreichen dieser Ziele auch noch alle ihren Spaß haben – ein weiterer Wesenszug Klopps. Die Premier League ist ein verbissenes Geschäft, in dem um höchste Einsätze gespielt wird. Der Spaß geht darüber oft verloren. Heutzutage wirken viele Trainer verkrampft und gequält. Wer kann diesem permanenten Überwachungsdruck widerstehen? Wer kann diese Schmähungen ertragen? Innerhalb weniger Monate wandelte sich Ole Gunnar Solskjaer vom Strahlemann zu einem Gollum an der Seitenlinie. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch verständlich: Der Trainerjob steht permanent auf dem Spiel. Selbst die finster dreinschauenden TV-Experten – Keane, Souness, Mourinho – sehen aus, als kämen sie gerade vom Vorsprechen zu einem Remake von Urteil von Nürnberg. Klopp hingegen hat eines verinnerlicht: Man muss seine Arbeit ernst nehmen, nicht sich selbst. Dann kommt der Spaß von ganz alleine.

Fünf Jahre nach seiner Ankunft darf man wohl sagen, dass sein Ansehen stetig gewachsen ist. Natürlich gab es hier und da Rückschläge – drei verlorene Pokalfinalspiele beispielsweise. Aber das sind inzwischen nur noch Fußnoten, seit Liverpool im Mai 2019 in Madrid schließlich den sechsten Europapokal in die Höhe stemmen durfte. Zwei weitere Trophäen, der UEFA Super Cup und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, folgten im Herbst desselben Jahres. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, zur Halbzeit der Saison 2019/20 dominierte Liverpool im Dezember die gesamte Liga mit dreizehn Punkten Vorsprung, ein Jahr lang ungeschlagen und den ersten Titel seit dreißig Jahren direkt vor Augen. Diesen Rekord hat das Team mit einem dermaßen flüssigen, einfallsreichen und mitleidslosen Spiel erreicht, dass selbst die ärgsten Rivalen ihren Respekt zollten. Das Einzige, was uns jetzt noch aufhalten konnte, war eine globale Katastrophe.

Dieses Buch soll keine Jürgen-Klopp-Biografie sein. Wer nach einem Tatsachenbericht über sein Leben und Schaffen sucht, der möge sich woanders umschauen, es sind einige Bücher darüber auf dem Markt. Eine konventionelle Darstellung würde ihm nicht gerecht werden. Schließlich ist er kein konventioneller Fußballtrainer. Und mit ziemlicher Sicherheit auch keine konventionelle Person. Ich möchte herausfinden, was ihn von anderen Trainern abhebt. Sein Sinn für Humor. Seine Fähigkeit, andere mitzureißen und anzuführen. Sein obsessiver taktischer Verstand. Seine umwerfenden Zähne. Im Moment wird einem oft bewusst, was für ein Glück es ist, gerade jetzt Liverpool-Fan zu sein. In meiner Vorstellung ist es eine ähnliche Stimmung wie Anfang der Sechziger, als Shankly das Ruder an der Anfield Road übernahm. Jahrelang erschien es wie ein unmöglicher Traum. Ich fragte mich, ob ich in meinem Leben noch einmal einen Titelgewinn für Liverpool miterleben dürfte. Ich war ein Zweifler, jetzt habe ich zum Glauben zurückgefunden. I’m a Believer. Er hat Monkees aus uns allen gemacht.

1. Sprich bloß nicht vom Krieg

An den ausgefransten Stadträndern von Liverpool gelegen, war Huyton einst ein hübsches, kleines Nest voller Grünflächen und Kirchen. Der Ursprung der Gemeinde lässt sich bis ins angelsächsische Zeitalter zurückverfolgen. In einem Versuch, dem Großstadtleben zu entfliehen, erbauten dort Mitte des 19. Jahrhunderts Händler und Reeder große Häuser und Anwesen. Dieser Wohlstand war so überraschend wie kurzlebig, und so erging es dem Ort wie vielen anderen seiner Art: Die grünen Felder und Wiesen gerieten in die Fänge der Industrie. Für die lokale Wirtschaft wurde der Tagebau immer wichtiger, und mit dem Anschluss an die Eisenbahn vervielfachte sich auch die Bevölkerung. Um 1930 herum konnte von einem Dorf schon nicht mehr die Rede sein. Während des Krieges gab es dort zwei Internierungslager: eins für die »feindlichen Ausländer«, also die Deutschen, Italiener und Österreicher, die bereits in England lebten; in das andere kamen die Kriegsgefangenen.

In der Nachkriegszeit begann Huytons langer, quälender Niedergang. Als parlamentarischer Wahlkreis Harold Wilsons schaffte der Ort es während dessen beiden Amtszeiten als Premierminister (1964-70 und 1974-76) in die Schlagzeilen. Weitere bekannte Namen, die kurzes Ansehen mit sich brachten, waren der Maler Christopher Wood (1901-30), der im Ort geboren wurde, es dort allerdings nicht lange aushielt und sich frühzeitig aus dem Staub machte. In der Tarbock Road lebte der Schauspieler Rex Harrison (1908-90), freilich vor seinem Aufstieg zum Star der englischen Theaterbühnen und Kinoleinwände. Kaum zu glauben, dass der charmante Professor Henry Higgins aus My Fair Lady, der Eliza Doolittle, gespielt von Audrey Hepburn, Rhetorikstunden erteilt, einst in breitem Liverpooler Akzent gesprochen haben soll. Wenn er’s denn jemals tat, hat er ihn schnellstens abgelegt. Ob er wohl einmal George Harrison über den Weg gelaufen ist? Schließlich kam der nicht nur ebenfalls aus Liverpool, sondern war außerdem auch noch Rex’ Namensvetter. Von allen Beatles hatte er den dicksten Wavertree-Slang: »Clurr with the furr hurr«. »Nicht doch, George«, hätte Rex mit seinem spröden Higgins-Charme geantwortet: »Versuchen wir es noch einmal: ›Clare with the fair hair‹.«

Ein Huytonianer aus der jüngeren Vergangenheit ist der rätselhafte, schwer greifbare Lee Mavers, seines Zeichens Frontmann der großen, verschollenen Band The La’s. »There She Goes«, ihr größter Hit, wird dann und wann noch immer im Radio gespielt. Die Jingle-Jangle-Akkorde und Harmonien versetzen einen mit sofortiger Wirkung in die Neunziger zurück, das Jahrzehnt der Britpop-Frisuren. Ehrlich gesagt ist das aber nicht mein Lieblingslied der Band. Das wäre zweifellos »Son of a Gun«, der Eröffnungssong ihres ersten und einzigen Studioalbums The La’s. Mavers sollte sich später von der Platte distanzieren. Hier beschreibt er jedoch auf quälende und zugleich wunderschöne Art den Kern der verstoßenen Liverpooler Seele, oder jedenfalls das, was ich dafür halte:

If you want I’ll sell you a life story ’Bout a man who’s at loggerheads with his past all the time

He’s alive and living in purgatory All he’s doing is rooming in hotels And scooping up lots of wine

Komm zurück, Lee Mavers, wo auch immer du sein magst. Am berühmtesten ist der Ort aber natürlich für seine Fußballer. Peter Reid, der für Everton und die englische Nationalmannschaft spielte, war ein Huytoner Junge, genau wie Joey Barton und Leon Osman. Absolutes Lieblingskind der Stadt jedoch ist – zumindest für die Anhänger des FC Liverpool – Steven Gerrard. Über Jahre hinweg war er der wichtigste Spieler des Vereins, Kapitän, Leitfigur und, wer weiß, vielleicht wird er irgendwann auch Trainer bei den Reds. Bei Google findet sich ein altes Foto der Ironside Road, der Sackgasse, in der er aufwuchs. Ich hab’s mal auf der Landkarte nachgeschaut: Sie liegt zehn Minuten zu Fuß vom Hurst Park Drive, auf der anderen Seite der Huyton Lane.

Dort bin ich in den späten Sechzigern aufgewachsen. Die Zersiedlung der Vororte, die zwischen den Kriegen begonnen hatte, hatte nun modernistische, postindustrielle Züge angenommen. Städteplaner – die Buhmänner der Sechziger- und Siebzigerjahre – waren von den vornehmen viktorianischen Häuserreihen abgekommen, und damit auch von allem, was Schönheit und Wert besaß. Nun kotzten sie uns riesige Hochhaussiedlungen vor die Füße. Schöne neue Welt, so dachte man damals. Wir besaßen immerhin eine Doppelhaushälfte in der Mitte des Drive. Ein gewöhnliches Haus in einer gewöhnlichen Straße. Zugegeben, wahrscheinlich trotzdem weitaus komfortabler als die Betonsilos, in die die Menschen damals in Windeseile umgesiedelt wurden. Ich kann mich noch an meine Angst vor den Kids aus Hurst Park Close erinnern – den »Closies«. Nicht zuletzt, weil ein paar von ihnen auf Hunden (!) durch die Gegend ritten. Erzähle ich das heute meinen Freunden, brechen diese in schallendes Gelächter aus – das saugst du dir doch aus den Fingern! Gott bewahre, nein. Ich sah wirklich Kinder, die sich auf große Hunde gesetzt hatten, ohne Sattel (wer in Huyton hätte sich auch einen leisten können?). Damals kam mir meine Umgebung nicht trostlos oder hässlich vor. Wie denn auch, wo ich doch nichts anderes kannte? In unmittelbarer Nähe befand sich eine Grünanlage mit den King George V Memorial Playing Fields, den Georgy Fields, wie sie zwangsläufig bald genannt wurden. Außerdem hatten wir einen Garten hinterm Haus, in dem wir kickten.

Vermutlich war ich ein exzentrisches Kind. Aber erscheinen bei näherer Betrachtung nicht alle Kinder exzentrisch? Für die allermeisten ist die Kindheit doch ein seltsamer, angsterfüllter Zustand: Ich würde sie jedenfalls niemandem empfehlen. Mit Sicherheit aber war mein Aussehen exzentrisch. Spindeldürre Beine, die Brille auf einem Auge abgeklebt, um mein Schielen zu korrigieren. »Gozzy«, wie mein Aussehen damals beschrieben wurde. Mit fünf Jahren bestand ich außerdem darauf, einen Kilt mit einem kleinen Felltäschchen zu tragen. Das soll mir mal einer erklären … Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, was mich da geritten hatte. Schottische Vorfahren hatte ich keine – zumindest keine, von denen ich wusste. Es war auch nicht so, dass ich irgendwie auf Röcke abfuhr. Vielleicht stand ich einfach auf den Look. Aus dem gleichen Antrieb heraus festigte sich auch meine früheste Verbundenheit zu einem Fußballverein. Nicht Liverpool, übrigens. Meine erste große Liebe galt Celtic, und das hatte nichts zu tun mit Kenny Dalglish oder Jimmy Johnstone oder Bobby Lennox oder den »Löwen von Lissabon« von 1967. All das kam später. Es war ihr grün-weiß-gestreiftes Trikot, in das ich mich auf der Stelle verliebte. Zum ersten Mal sah ich es an David Perez, einem gutaussehenden Fußballer im Jahrgang meines älteren Bruders an unserer neuen Grundschule. Die Streifen leuchteten in dem strahlenden Grün eines Snookertisches. Sie erinnerten mich auch an die samtige Farbe unseres ersten Subbuteo-Tischfußballspiels. Dazu blitzte das rot-schwarze Umbro-Logo wie ein Rubin auf den weißen Shorts. Jetzt fehlte mir nur noch der olivenhäutige Sexappeal von David Perez. Und das fußballerische Können.

Zum allerersten Mal trug ich dieses Celtic-Trikot im April 1971. Es war ein Geschenk zu meinem siebten Geburtstag. Zu dieser Zeit bestimmte der Fußball mehr oder weniger mein Leben. Am Tag meiner Erstkommunion im Mai schlug Arsenal Liverpool im Pokalfinale mit 2:1. Es war das erste Mal, dass ich ein Spiel in Farbe sah – unsere Tantchen in Old Swan besaßen Jahre vor uns einen Farbfernseher. Wie ein Seestern lag Charlie George auf dem Rasen von Wembley, nachdem er in der Verlängerung das Siegtor geschossen hatte. Ich erinnere mich an die verzweifelte Stimmung im Wohnzimmer – meine Familie war natürlich für die Reds –, ließ mich davon aber nicht anstecken. Schließlich war ich Celtic-Fan. Außerdem war mein Interesse an Fußball sowieso zu willkürlich, zu allumfassend, als dass mich ein singuläres Spielergebnis hätte runterziehen können. Ich lebte Fußball in allen möglichen Formen. Kickte ich nicht gerade im Calderstone Park selbst den Ball (wir waren mittlerweile umgezogen), fertigte ich eben Zeichnungen von Fußballspielen in meinem scharlachroten Spiralblock an. Oder ich war vertieft ins Shoot!-Magazin und versuchte, die Ergebnisse aller vier Ligen auswendig zu lernen. Warum das alles? Weil ich ein Junge war. Das ist nun einmal genau die Art von nutzlosem, obsessivem Verhalten, das Jungs an den Tag legen. Zu der Zeit glaubte ich allen Ernstes noch daran, dass eine Profimannschaft Tür an Tür lebte und sich dieselbe Terrasse teilte – und jeder würde die Hausnummer bewohnen, die auf seinem Trikot prangte. In der FC-Liverpool-Straße lebte also Chris Lawler in Hausnummer 2, Emlyn Hughes in der 6, Steve Heighway in der 9 und so weiter. Was für ein Schock, als ich herausfand, dass die meisten Spieler in Villen im Tudorstil rund um Formby residierten.

Damals war ich der festen Überzeugung, es würde überall genauso aussehen wie in Liverpool. Fußball, Musik und Religion waren wie die Luft zum Atmen. Erst sehr viel später wurde mir klar, wie sehr Liverpool sich von anderen Städten unterschied – es war sogar ziemlich einzigartig. Geografisch betrachtet liegt Liverpool im Nirgendwo, am Rande des Nordwestens, als würde es dem Rest des Landes den Rücken zudrehen. Was nicht weiter schlimm war, solange es noch die florierende Hafenstadt des viktorianischen Englands war. Die zweite Stadt im Königreich, hier floss der Reichtum des ganzen Landes durch. Liverpools Schiffe fuhren stetig in den Hafen ein. Und dann irgendwann eben nicht mehr. Die Containerisierung hielt Einzug im Seehandel, das Wirtschaftszentrum bewegte sich vom Norden in Richtung Süden, die Linienschiffe gingen nun in Southampton vor Anker. Keine Stadt, von Jericho vielleicht einmal abgesehen, hatte jemals einen solch dramatischen Kollaps erlitten. Wirtschaftlich ruiniert, bekam Liverpool den Stempel eines »schwierigen«, weltabgewandten Ortes verpasst. Das rigorose Vorgehen in der Thatcher-Ära tat in den Achtzigern sein Übriges, und gewisse fragwürdige Gestalten der Politik und andere mutwillige Saboteure trieben die Zerstörung noch weiter voran. In nur einer Generation hatten wir es von der Beatlemania zu den Boys from the Blackstuff geschafft.

Dabei war längst nicht alle Kritik ohne Grund. Ein ausgeprägter Hang zum Jammern kann auch gerne mal als Genörgel wahrgenommen werden – »self-pity city«, wie eine Zeitung einmal schrieb. Vielleicht liegt es ja auch einfach nur am heiseren Akzent, der alles nach Beschwerde klingen lässt. Der berühmte Liverpooler »Scouse«-Stolz mag auf Außenstehende vielleicht schnell abweisend und ermüdend wirken. Erzählt man den Leuten ohne Unterlass von der eigenen Warmherzigkeit, so kommt das manchmal nicht sehr warmherzig rüber.

Dabei litt Liverpool ja tatsächlich weit mehr als der Rest des Landes. Während des Zweiten Weltkriegs entging den Nazis nicht seine strategische Bedeutung im Kampf um den Atlantik. Deutsche Flugzeuge ließen im Zuge des Blitzkriegs im Mai 1941 870 Tonnen Sprengstoff sowie 112.000 Brandbomben auf die Stadt fallen. Um die 1.700 Einwohner starben im Bombenhagel, 76.000 verloren ihr Zuhause. Innerhalb von nur einer Woche. Von August 1940 bis Januar 1942 wurden bei Angriffen ungefähr 4.000 Menschen in Liverpool, Bootle und Wirral getötet. Weitere 3.500 wurden verletzt, 10.000 Häuser zerstört. Andere Städte wurden ebenfalls schwer beschossen, auch dort erlitten die Menschen katastrophale Verluste an Leib und Eigentum. Was jedoch die Anzahl der Toten im Verhältnis zu jener der Einwohner anging, war Liverpool am schlimmsten betroffen. Ich kam 1964 zur Welt, fast zwanzig Jahre nach Kriegsende, und immer noch waren die Narben, die die Bomben hinterlassen hatten, überall sichtbar. Weite, verlassene Kraterlandschaften, Felder aus Schutt und Asche, verfallene Gebäude, deren Fenster wie blinde Augen anmuteten. Ein einsames Pub oder eine Kirche mitten im Brachland war kein ungewöhnlicher Anblick. Die Abwesenheit vieler Dinge erzeugte eine sonderbare Präsenz. Meine Recherchen über diese Zeit haben mich derart inspiriert, ich widmete dem Thema sogar meinen ersten Roman.

Wem das alles nicht reicht, dem sei die wirklich außergewöhnliche BBC-Dokumentation Morning in the Streets aus dem Jahr 1959 ans Herz gelegt. Hier wird eine Stadt beleuchtet, die von der schroffen Nachkriegsdüsternis fast besoffen scheint. Karge, havarierte Häuserreihen und Pflasterstraßen erwecken den Eindruck, die Angriffe wären erst ein paar Wochen her. Aus den verschiedenen Stimmen spricht zwar auch eine gewisse Trotzhaltung, ein stoischer Humor – schließlich handelt es sich immer noch um Liverpool. Auch gibt es wiederkehrende Bilder von Kindern, die fröhlich in den Straßen oder auf dem Schulhof spielen. Und trotzdem würde kein Zuseher jemals auf die Idee kommen, das Leben hier wäre nicht hart und trostlos gewesen. Zwar wird der Krieg kaum erwähnt – aber das ist auch nicht notwendig. Die Bilder selbst hinterlassen den Eindruck einer zerbombten Totenstadt.

Und wer hatte Schuld? Wuchs man im Großbritannien der Sechziger- und Siebzigerjahre auf, so mussten einem die Deutschen als das meistgehasste Volk auf dem Planeten erscheinen. Wenn einen die nähere Umgebung nicht an ihr bösartiges Erbe erinnerte, dann sprangen das Kino, das Fernsehen oder die Comichefte bereitwillig ein (»For you, Tommy, the war is over«). Mein erster Kinofilm war Agenten sterben einsam, die erste Comedyserie, die mich zum Lachen brachte, war Dad’s Army. Zugegeben, der Vorspann mit den Hakenkreuzpfeilen war schon etwas unheimlich, wie sie sich durch Frankreich schlängelten und über den Kanal zielten. 1973 fiel dann Die Welt im Krieg mit seiner unverkennbaren Titelmelodie in unsere Wohnzimmer ein. Etwa zur selben Zeit wurde die BBC-Dramaserie Colditz zu einer meiner Obsessionen. Daraufhin wiederum verschlang ich They Have Their Exits, die Memoiren von Airey Neave. Ihm war es als erstem Briten gelungen, zu Fuß aus deutscher Kriegsgefangenschaft zurückzukehren.1

An der Schule wurden Sven Hassels Groschenromane herumgereicht – darunter Wheels of Terror, Monte Cassino und Reign of Hell. Letzterer handelte von einem deutschen Panzerbataillon aus Verbrechern und Außenseitern, die sich gewaltsam ihren Weg durch Europa bahnten. Glaubt man seiner Website, so wurde Hassels Gesamtwerk in fünfundzwanzig Sprachen übersetzt und über dreiundfünfzig Millionen mal verkauft. Ob Jürgen Klopp, Jahrgang 1967, als Schuljunge Hassel gelesen hat? Im richtigen Alter wäre er gewesen. Tatsächlich frage ich mich, welches Verhältnis der junge Jürgen zu seinem Heimatland und dessen Abstieg in die Hölle hatte. Wie wurden Hitler und der Holocaust in den deutschen Klassenzimmern der Siebzigerjahre unterrichtet? Seine Eltern Norbert und Elisabeth hatten den Krieg als Kinder erlebt. Was haben sie ihm darüber erzählt? Die Gewissheit, was die Elterngeneration zwischen 1933 und 1945 getan hat (oder eben nicht getan hat), ist eine ziemliche Last für deren Nachkommen.

Einer der weniger beliebten Charaktere des Comedians Harry Enfield war in den Neunzigerjahren ein blonder, Brille tragender Student namens – natürlich! – Jürgen. In London treibt er auf Kosten gutgläubiger Fremder sein Unwesen. Diese verwickelt er in ziemlich gestelzte Gespräche, bis er irgendwann beschämt seine deutsche Herkunft zugeben muss. Einer der Sketche spielt an einer Bushaltestelle. Natürlich ist der Bus zu spät. Plötzlich platzt es, einem völlig Fremden gegenüber, einfach aus ihm heraus: »Ich muss mich für das Benehmen meiner Nation im Krieg entschuldigen.« Der Passagier, einigermaßen verwundert, entgegnet ihm: »Da waren Sie doch noch gar nicht geboren.« Jürgen jedoch lässt sich so leicht nicht beruhigen: »Als Deutscher teile ich die Schuld meiner Vorväter. Die Verbrechen, die in dieser dunklen Zeit begangen wurden, sitzen wie ein Stachel in der Geschichte meines Landes, und (jetzt wird er hysterisch) Sie dürfen mich das NIEMALS, NIEMALS vergessen lassen.«

Aus irgendeinem Grund stelle ich mir vor, wie der andere Jürgen sich vor Lachen darüber gar nicht mehr einkriegt. Vielleicht denkt er sich aber auch: Es hätte auch mich erwischen können … Er ist, wie ich, in sicherer Distanz zum Krieg auf die Welt gekommen.