Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

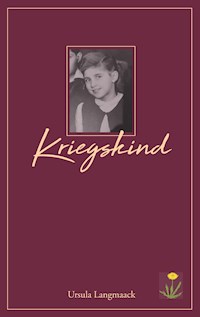

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Kriegskind. Autobiografie einer Kindheit im Nationalsozialismus. Die Geschichte spielt in Berlin, Ostpreußen und Thüringen. Zeitraum von 1943 bis 1956. Eines von vielen Schicksalen, das sich während des Krieges in unterschiedlichen Pflegefamilien abgespielt hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warum noch ein Buch?

Es ist in den 80er Jahren. Ich bin 48 Jahre alt und zwei Monate im Uni-Klinikum zu Lübeck gewesen wegen einer psychosomatischen Autoimmunerkrankung. Bei meiner Entlassung drückt mir der behandelnde Arzt Dr. Jantscheck meinen Lebenslauf in die Hand und rät mir, meine Erlebnisse im Krieg und danach in einem Buch niederzuschreiben. Ich beginne gleich nach meiner Krankenhausentlassung damit. Jedoch lassen viele Ereignisse in meinem Leben 30 Jahre vergehen, bis ich mit meinem Bericht fertig bin.

Wir sind eine große Familie. Mein Mann Manfred und ich haben zwei Töchter und einen Sohn, elf Enkelkinder und vier Urenkel. Unser innigster Wunsch ist, dass unsere Kinder und Kindeskinder in Frieden in einer demokratischen Freiheit eines vereinigten Europas leben dürfen. Meine Familie findet es gut, dass ich diesen Bericht geschrieben habe.

Möge er alle, die ihn lesen, aufrütteln, um sich für den Frieden und die Freiheit aller Menschen einzusetzen!

Danke an meine Familie, an Marita Neumann, Jens Freydank, Patrick Pinto, Reja Basiner, Raute-Michaela Bedürftig und Zhi-Yun Zhang, die mich bei der Gestaltung des Buches unterstützt haben.

Lübeck, im Sommer des Jahres 2018Ursula Langmaack

Inhaltsverzeichnis

Ich habe nur zwei Arme...

... dann werde ich zu Adolf Hitler gehen und ihm sagen, dass er sich irrt!..

... und wenn der Endsieg da ist, dann sehen wir uns wieder!

So werden also Engel gekleidet!

Greifen die wieder Berlin an?

Überleben!

Stulle mit Leinöl und Zucker

Buletten mit Kakao

... hätt‘ ich gewusst, dass diese Berliner Verrückte...

Lieber werde ich eine Nonne und lebe in einem Kloster

Wir leben, und es ist alles da, was wir brauchen

Weichenstellung

Ich habe nur zwei Arme...

Bombennacht in Berlin – Ostpreußen – Eine Zauberminute – Marjellchen – Schlittenfahrt bei Vollmond – „Tante“ Martha – Mutti hat mich nicht mehr lieb

Berlin, der 16. November 1943… Es ist abends 17 Uhr. Die Straßen in Berlin sind stockduster, nicht ein Lichtschein dringt nach außen; alle Fenster sind verdunkelt. Die Laternen sind aus. Noch einmal schnell über die Straße zu Bolle, um drei Eier, einen Liter Milch, ein Brot, Margarine und zwei „Velveeta-Käse“auf Lebensmittelmarken zu kaufen. Eilig gehe ich nach Hause. Es ist unangenehm feucht und kalt. Es hat in diesem Jahr noch keinen Schnee gegeben. Blücherstraße 14, Hinterhaus rechts: Da bin ich zu Hause. Durch das dunkle Vorderhaus, über den Hof, zwei Treppen hoch, dort wohnen die Lindners, das ist meine Familie: Mutti, Vati, meine beiden Brüder Horst, zehn Jahre, Klaus, vier Jahre, und ich, Ursel, sieben Jahre alt.

Ich bin an der Wohnungstür und klingele Sturm. Mutti macht auf, nimmt mir meine Einkaufstaschen ab und fordert mich auf: „Schnell, Ursel! Waschen, Schlafanzug an, Abendbrot essen, Zähne putzen und ab ins Bett! Wir müssen auf Vorrat schlafen, es sind schwere Kampfverbände unterwegs. Um zehn Uhr in der Nacht wird es Fliegeralarm geben.“

Wir sind alle schnell in unseren Betten: „Gute Nacht“ und Licht aus.

Das Heulen der Sirenen weckt uns, wir ziehen uns blitzschnell an. Jeder weiß, was seine Aufgaben in dieser Situation sind. Ich nehme die Taschen mit dem Essen und der Thermoskanne, Horst die Tasche mit unseren Papieren, Mutti hebt den Kleinen auf den Arm, dann raus aus der Wohnung. Die Treppe hinunter Richtung Keller. Wir hören schon das dunkle Brummen der Kampfflugzeuge. Die ersten Bomben fallen bereits. Wir sind im Luftschutzkeller angekommen. Die Nachbarn sind schon fast alle dort. Der Luftschutzwart schließt hinter uns die schwere Schutztür. Wir setzen uns in unsere angestammte Ecke auf ein Sofa. Mutti wickelt uns in Decken, und wir kuscheln uns an sie: „Heute ist ein starker Angriff, das sagten die im Radio schon“, meint die Frau Laufer. Sie wohnt uns gegenüber. Ihr Mann ist genau wie Vati an der Front: „Hamse wat dajegen, wenn ick mich een bisschen zu Ihnen setze, Frau Lindner?“, fragt sie. Wir rücken zusammen, und sie nimmt seufzend neben uns Platz.

„Ach, det tut mir ja so jut, bei euch zu sitzen“, sagt sie und holt aus ihrer Tasche eine halbe Tafel Blockschokolade heraus, sie gibt jedem von uns ein Stückchen davon ab. „Danke, Frau Laufer!“, bedanken wir uns. So etwas Gutes gibt es höchstens einmal im Monat. Genüsslich lutschen wir an der Schokolade. Plötzlich erschüttert eine riesige Detonation unser Haus, alles wackelt und bebt. Viele Leute im Keller schreien auf. Frau Schneider aus dem Vorderhaus fängt an zu weinen. Frau Jörges legt ihren Arm um sie und redet beruhigend auf sie ein. „Ist ja nüscht passiert. Beruhigen Sie sich, Frau Schneider!“, sagt sie. Der Schreck sitzt uns in den Knochen, wir sind alle hellwach. Da kommt die nächste Detonationswelle. Das Licht geht aus. Von einem starken Luftdruck getroffen fliegen wir durch den Kellerraum. Ich weiß gerade nicht, wo ich mich befinde. „Ursel? Horst? Seid ihr da?“ „Ja, Mutti“, kommen unsere Antworten. „Ist Kläuschen bei euch?“ „Nein!“ Jetzt ist die Stimme meiner sonst so besonnenen Mutter ganz leise vor lauter Angst. „Bitte Licht!“, ruft sie. „Hat denn keiner Licht?“ Eine Taschenlampe flammt auf. Wir sehen unsere Mutter, jedoch von Klaus keine Spur. „Kläuschen!“, rufen wir wie aus einem Mund. Unsere Mitbewohner helfen uns beim Suchen. Sie heben einen umgekippten Schrank auf. Seine Türen haben sich beim Umstürzen geöffnet. In dem geöffneten Schrank liegt unversehrt mein kleiner Bruder. Meine Mutter reißt ihn in ihre Arme. Klaus ist ganz still vor Schreck. Jetzt jedoch fängt er an zu weinen. Horst und ich heulen vor Erleichterung mit. Dann werden alle ganz still im Keller, wir halten fast die Luft an und lauschen nach draußen. Als der Luftschutzwart sagt: „Ich glaube, jetzt ist es vorbei“, da heult die Entwarnungssirene auf.

Wir stürmen nach draußen auf die Straße. Berlin ist taghell. „Das Gaswerk soll brennen“, sagt jemand. Es brennt überall, unser Nachbarhaus ist von einer Bombe getroffen worden. Einige der Bewohner aus der Nachbarschaft werden noch vermisst. „Ich gehe helfen“, sagt der Luftschutzwart. „Hoffentlich ist es für heute vorbei“, meint eine Frau. Wir gehen alle todmüde in unsere Betten. Wir müssen leider noch zweimal in den Luftschutzkeller in dieser Nacht. Dies ist der erste große Luftangriff auf Berlin.

Am nächsten Morgen um acht Uhr ist es mit dem Schlafen vorbei. Müde und benommen gehen Horst und ich in die Schule. Wegen der vielen Luftangriffe in der Nacht fängt die Schule erst um zehn Uhr an. Auf dem Weg zur Schule sehen wir, was die Bomben angerichtet haben. Am Nachbarhaus ist die Vorderfassade weggesprengt, und im Inneren sind alle Wände in sich zusammengefallen. Eine Frau steht vor dem Haus, ihr Gesicht ist geschwollen vom Weinen. „Na bloß jut, dat wir alle noch leben“, sagt sie, „und `ne Bleibe wern wa och noch finden!“ Horst und ich hören ihr zu, und mir wird bedrückend klar, dass auch unser Haus hätte getroffen werden können. Ich empfinde Mitgefühl für die Frau, deren Kinder wir gut kennen, und Dankbarkeit, dass unser Haus verschont geblieben ist. Irgendwie befällt mich ein schlechtes Gewissen, dass wir davongekommen sind. Jetzt geht’s im Trab zur Schule, wir wollen nicht zu spät kommen. Viele Dachziegel, zerbrochene Fenster, Türen und jede Menge Schutt liegen überall auf den Straßen herum. Einige Menschen sind dabei, den Schutt aufzuräumen. Ein Geruch von Verbranntem hängt in der Luft. Wir hören, wie ein Mann berichtet, dass es Tote gegeben hat. Das erste Mal, dass ich begreife, Frauen und Kinder werden ebenfalls sterben, nicht nur unsere Soldaten an der Front, sondern direkt neben uns, unsere Nachbarn, unsere Spielgefährten und unsere Klassenkameraden. Jeden Abend im Bett hatte ich Gott gebeten, meinen Vater zu beschützen. Ich sah nur ihn in Gefahr. Seit heute weiß ich jedoch, dass wir alle sterben können in diesem Krieg. In der Schule angekommen stelle ich fest, dass in meiner Klasse nur die Hälfte der Kinder anwesend ist. Wir haben keinen richtigen Unterricht. Alle Schüler erzählen ihre Erlebnisse dieser fürchterlichen Nacht. Unsere Lehrerin, Frau Lohmsen, lässt jedes Kind seine Erlebnisse berichten. Dann fordert sie uns auf, gemeinsam mit ihr zu beten. Wir bitten Gott um baldigen Frieden für uns und alle Menschen auf der Erde. Nach der zweiten Stunde dürfen wir alle heimgehen.

Zu Hause erwartet unsere Mutter uns mit einem seltsam ernsten Gesicht. „Lasst uns erst einmal unser Mittag essen, dann habe ich etwas mit euch zu bereden“, sagt sie. Während wir essen, ist es sehr still am Tisch, und eine unbegreifliche Ahnung überfällt mich. Wir haben im Gegensatz zu sonst keinen Appetit. Nach dem Essen räumen wir schweigsam den Tisch ab. Danach setzen wir uns und schauen unsere Mutter erwartungsvoll an. Sie blickt einen Moment still vor sich hin, um dann ihre Augen auf mich zu richten. „Urselchen“, sagt sie. „Hör mir gut zu, damit du alles verstehen kannst. Heute haben mich die Eltern deiner Klassenkameradin Edelgard besucht. Edelgard ist seit vier Wochen in Ostpreußen wegen der vielen Fliegeralarme. Dort gibt es keine Luftangriffe, dort fallen keine Bomben, und es gibt genug zu essen. Ich möchte dich nach Ostpreußen bringen, damit du in Sicherheit bist. Nach der letzten Nacht habe ich diesen Entschluss gefasst. Jede Nacht mit drei Kindern im Keller – ich habe nur zwei Arme! Und in jedem Arm kann ich nur ein Kind festhalten, jedoch nicht drei Kinder.“ Mutti hat ihre Augen fragend auf mich gerichtet. „Ich mag Ostpreußen nicht, und ich halte mich alleine fest“, entgegne ich. Mir bleibt vor Schreck der Atem weg. Ich kann nicht mehr sprechen. Meine Mutter nimmt mich in ihre Arme, drückt mich ganz fest an sich und erklärt mir mit ihrer dunklen, sanften Stimme: „Eigentlich muss Horst, der Große und Ältere, diese Reise machen, wenn er nicht das Problem hätte. Du weißt, dass er jede Nacht ins Bett nässt. Keiner Pflegemutter ist das zuzumuten. Du bist auch schon groß und ein tapferes Mädchen, und das schaffst du doch, nicht wahr?“ Ich bleibe stumm und nicke mit dem Kopf. „Ich weiß, dass du das schaffst“, sagt meine Mutter liebevoll und aufmunternd.

Dann geht alles wahnsinnig schnell. Schon nach acht Tagen, am 25. November 1943, bin ich reisefertig. Mein kleiner Pappkoffer und mein Schulranzen sind gepackt. Abschied von Horst und Klaus, die zu Tante Lotte gebracht werden. Tante Lotte, die Schwester meiner Mutter, hat zwei Töchter: Inge und Margot. Sie wohnen in Charlottenburg in der Yorckstraße 5, Parterre im Hinterhof. Tante Lotte sagt immer, dass der Weg zum Luftschutzkeller bei ihnen nicht so weit ist wie bei uns. Ja, das stimmt. Denn wir müssen immer zwei Stockwerke hinunterlaufen.

Es ist der 6. Dezember 1943 später Nachmittag. Mutti und ich stehen am Hauptbahnhof von Berlin. Es ist feucht auf dem Bahnsteig, und es zieht wie Hechtsuppe. Es riecht nach Eisen, Rauch und nassem Staub. Ich friere innen und außen. Mutti sieht blass und erschöpft aus. Wir haben alle wenig geschlafen die letzten Tage. Wir haben uns mehr im Luftschutzkeller aufgehalten als in unseren Betten. Ich musste zu verschiedenen Untersuchungen, um meinen Gesundheitspass zu erhalten. Beim WHW (Winterhilfswerk), das ist die Organisation, die Pflegekinder und Pflegemütter zusammenbringt, holten wir uns die zukünftige Adresse meiner Pflegemutter. Ihr Name ist Martha, und sie wohnt in Ostpreußen in einem Dorf namens Trakehnen.

Unser Zug fährt dampfend und mit lautem Zischen in den Bahnhof ein. Wir erhalten ein Abteil im Zug für uns allein. Meine Mutter sagt: „Die Leute haben sich das Reisen abgewöhnt. Früher wurde viel gereist, und die Menschen waren in freudiger Erwartung.“ Sie rollt die Wolldecken auf, und wir kuscheln uns hinein. Der Zug ist nicht geheizt. Eine Schaffnerin öffnet die Tür zu unserem Abteil, geht an das Fenster und zieht die Verdunklung herunter. „Bitte achten Sie darauf, dass das Fenster verdunkelt bleibt!“, ermahnt sie uns. Wir reichen ihr unsere Fahrkarten, die sie locht. Mit den Worten „gute Reise“ verschwindet sie. In unserem Abteil leuchtet nur ein winziges Notlicht. „Der Zug darf aus der Luft nicht erkannt werden“, erklärt mir Mutti. Sie stellt unseren Wecker ein. „Damit wir das Umsteigen nicht verschlafen“, sagt sie lächelnd und nimmt mich in ihren Arm. Unter dem eintönigen „Ratatata“ des Zuges schlafen wir beide erschöpft ein.

Das schrille Klingeln des Weckers reißt uns aus dem Schlaf. Wir haben darin Übung, schnell hellwach zu sein. Im Nu sind wir bereit, umzusteigen. Eine Frau vom WHW holt uns aus dem Abteil. „Frau Lindner?“, fragt sie meine Mutter. „Ja, das bin ich“, antwortet Mutti. „Heil Hitler!“, begrüßt sie uns, und wir grüßen zurück. „Gut, dann kommen Sie bitte mit mir!“ Sie begleitet uns zu unserem Zug nach Trakehnen. Diesmal ist unser Abteil Erster Klasse, die Sitze sind gepolstert, und es ist warm. „Dieser Zug ist beheizt!“, strahlt uns die Dame an. Nach den harten Bänken im Zug davor ist es einfach herrlich, so schön sitzen zu dürfen. Wir genießen diesen Komfort. Die Frau schenkt uns noch eine Blockschokolade, wünscht uns alles Gute und mit den Worten „Gute Fahrt!“ und „Heil Hitler!“ verlässt sie uns. Wir decken die Notlampe im Abteil ab, lassen die Fenster unverdunkelt und genießen den Blick auf die tief verschneite Landschaft.

„Ach ist das angenehm, so verwöhnt zu werden“, meint Mutti. Wir brechen uns ein Stück von der Schokolade ab und lutschen begeistert daran. Mutti hat noch etwas vom echten Bohnenkaffee in der Thermoskanne, den sie genüsslich zur Schokolade trinkt. Für einen Moment ist die Welt in Ordnung. Unser Zug fährt durch die stille Nacht, und wir schauen zum Fenster hinaus. Beglückt stelle ich fest, dass der vertraute Mond aus Berlin mit uns reist. Die Welt, durch die wir fahren, wird immer weißer und weiter. Kleine Dörfer fliegen an uns vorbei. Zu meiner Überraschung sind hier die Fenster der Häuser nicht verdunkelt wie bei uns in Berlin. „Hier wird nicht bombardiert“, bemerkt Mutti. „Hier leben nur Bauern, und es gibt keine Industrie. Die Tommys (Engländer) zerstören nur bestimmte Werte und die Großstädte in Deutschland. Landwirtschaft interessiert sie nicht. Übrigens: Ostpreußen ist die Kornkammer von Deutschland. Von hier kommt das Korn für unser Brot. Im Winter, so wie du es jetzt siehst, deckt der Schnee die Saat auf den Feldern zu, damit sie nicht erfriert. Alles in der Natur hat seinen Sinn, das eine unterstützt das andere. Alles ist darauf ausgerichtet, das Wachsen und Gedeihen der Früchte und Pflanzen zu fördern. Es ist im Frühling das Erwachen der Natur, alles grünt und sprießt, im Sommer ein Blühen und Verblühen, im Herbst ein Reifen, und dann erntet der Mensch. Im Winter ruht die Erde wieder und darf sich erholen. Jedoch ganz vorsichtig keimt es in ihr, und so trägt sie schon die nächste Ernte in sich. Es ist eine ewige Wiederholung von Kommen und Gehen. In jedem Gehen ist das Versprechen des Wiederkommens.“

Das Gesicht meiner Mutter ist seltsam erleuchtet bei ihren Erklärungen. Ich bin glücklich, ihr zuhören zu dürfen und bei ihr zu sein. Ich denke zurück an Berlin und sehe mich auf meiner Kinderschaukel, die in der Tür zur Küche hängt. Ich betrachtete meine Mutter, während ich schaukelte und höre meine Worte: „Mutti, du bist so schön, wie Schneewittchen!“ Als sie mich damals anschaute, sah ihr Gesicht genauso aus wie jetzt im Zug. Sie sagte damals nur: „Ach ja?“ und machte ihre Arbeit weiter. „Mutti“, sage ich, „jetzt haben wir eine Zauberminute.“ Sie lächelt mich an und nickt. „Ja, wir haben eine Zauberminute.“ Meine Mutti hatte mir erklärt: „Eine Zauberminute ist, wenn zwei Menschen zur gleichen Zeit glücklich sind.“

Entspannt, fast träumend, geben wir uns der friedvollen Ausstrahlung der vorbeifliegenden Landschaft hin. Wieder klingelt unser Wecker. Ruhig packen wir unsere Sachen. Dann hören wir die Stimme des Bahnhofsbeamten: „Trakehnen!“ Wir steigen aus. Wir sind die einzigen Fahrgäste, die am Bahnhof sind. Ein Mann, ganz in Pelz gekleidet, kommt auf uns zu. „Na, Sie sind doch sicher die Frau Lindner und du das kleine Marjellchen (ostpreußisch für Mädchen), was zu Martha will?“ Er schüttelt uns freundlich die Hand und stellt sich als Paul vor. Er nimmt uns unser Gepäck ab und fordert uns auf, mit ihm zu gehen. Mit großen, weiten Schritten läuft er uns voraus zu einem großen Schlitten, vor den zwei Pferde gespannt sind. Er verstaut unser Gepäck und hilft erst meiner Mutter und dann mir auf unsere Plätze. Wir sitzen hinten eng aneinander geschmiegt und versinken in riesigen Felldecken, während er auf dem Kutschersitz vorne auf dem Schlitten Platz nimmt. Paul macht die Zügel locker, dreht die Bremse auf, und mit dem Schnalzen seiner Zunge setzt der Schlitten sich in Bewegung. Das sanfte Traben der Pferde wird von einem feinen, klingenden Ton begleitet. Kleine Glöckchen, die am Zaumzeug der Pferde befestigt sind, geben diesen feinen Ton von sich. Wir fahren durch die verschlafene, verschneite Stadt Trakehnen hinaus in eine stille, weiße Landschaft. Der Himmel ist unendlich weit und voller strahlender Sterne und zu meiner Freude ist mein Freund, der Mond, aus Berlin mitgekommen und begleitet uns auf unserer Reise. Sein Gesicht ist voll und rund, und es sieht aus, als ob er lautlos ein Lied singt. Noch nie habe ich in Berlin so einen schönen Himmel gesehen. In meinem Körper spüre ich eine Andacht. „Es ist wie Heilig Abend“, flüstere ich. Meine Mutter gibt keine Antwort. Sie drückt nur meine Hand und nickt.

Wir nähern uns einem Schild am Straßenrand, auf dem steht „Dorf Trakehnen“. „Da rechts das dritte Haus, da wohnt die Martha“, sagt Paul zu uns. Wir halten vor einem tief verschneiten, kleinen Haus. Wir steigen vom Schlitten, und zur gleichen Zeit öffnet sich die dunkle Tür des Hauses. Mit einer Petroleumlampe in der Hand kommt uns eine Frau entgegen und ruft uns mit ihrer dunklen Stimme „guten Abend!“ zu. Durch den Schnee stapfend gehen wir auf sie zu. Sie reicht uns ihre Hand und stellt sich als „Martha“ vor. „Lindner, und das ist Ursel“, entgegnet meine Mutter. „Kommen Sie doch bitte rein, Frau Lindner“, fordert uns Martha auf. „Nein danke, ich muss gleich wieder mit dem nächsten Zug nach Berlin zu meinen anderen Kindern zurück“, antwortet meine Mutter. Mutti beugt sich zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt: „Urselchen, auch Tante Lotte hat nur zwei Arme und zur Zeit aber vier Kinder. Ich muss sofort zurück! Ich habe sonst keine ruhige Minute. Ich schreibe dir jede Woche einen Brief.“ Sie gibt mir einen Kuss, steigt auf den Schlitten, und im nächsten Moment ist vom Schlitten nur noch das Klingeln der Glöckchen zu hören, und meine Mutti ist schon weit weg. Ich stehe da wie erstarrt. Sie hat es mir vorher nicht gesagt und lässt mich jetzt einfach allein. Sie hat mich nicht lieb. Die Worte und Gedanken in meinem Kopf überstürzen sich. „Ursel, sei tapfer und weine nicht!“, höre ich in mir. „Ich weine nicht! Nicht vor der fremden Frau!“, beschwöre ich mich.

„Na, nun komm schon“, sagt die Frau und zieht mich ins Haus. Wir gehen durch einen kleinen Flur in eine dunkle, aber warme Küche. Eine Petroleumlampe gibt etwas Licht. Dann führt sie mich rechts durch eine niedrige Holztür in einen kleinen Raum. „Hier schlafen wir“, sagt Tante Martha. Gegenüber der Holztür in der Kammer steht ein riesiges Bett. „Das ist mein Bett“, erklärt sie mir. Am Fußende steht ein großer Kleiderschrank, der fast die ganze Wand einnimmt. Dahinter links in der Ecke erblicke ich noch ein Bett. Tante Martha leuchtet in die Ecke. Ich sehe einen uralten Mann, der mich aus eigenartigen, erloschenen Augen anblinzelt. „Das ist mein Vater.“ Zu ihm gewandt stellt sie mich vor: „Das ist Ursel. Sie wird ab heute bei uns wohnen.“ Der alte Mann brabbelt etwas, was ich nicht verstehen kann. In der gegenüberliegenden Ecke steht ein grüner Kachelofen, der eine angenehme Wärme ausstrahlt. Daneben, entlang der Wand, befindet sich ein Sofa. Es reicht bis zur Holztür, die zur Küche führt. „Auf dem Sofa wirst du schlafen, Ursel“, erklärt mir Tante Martha.

… dann werde ich zu Adolf Hitler gehen und ihm sagen, dass er sich irrt!

Erstmal Schnee schippen – Ella und Magdalena – In der Schule – Immer Ärger mit Karl – Weihnachten – Paul, Janoschku und Bruni

Ich denke an Zuhause, an unser großes Kinderzimmer, welches hoch und hell ist, in dem ich mit meinen beiden Brüdern schlafe. Es riecht immer frisch und gut in unserer Wohnung. In diesem Raum hier hängt ein eigenartig säuerlicher Geruch. „Wir gehen gleich schlafen, es ist nämlich bald Morgen“, sagt Tante Martha. Wir suchen mein Nachthemd heraus, und im Nu liegen wir in unseren Betten. Es fällt mir sehr schwer, einzuschlafen. Der Opa gibt zischende und leicht klagende Töne von sich, während Tante Martha sehr geräuschvoll schnarcht. Eine Traurigkeit und das Gefühl der Verlassenheit überfallen mich. „Bitte, lieber Gott, lass den Krieg schnell vorbei sein. Behüte meinen Vati vor Kugeln und Mutti, Horst und Klaus vor Bomben.“ Irgendwann schlafe ich endlich ein. Erschrocken fahre ich aus meinem Schlaf hoch, weil ich im Mondlicht den Opa geisterhaft auf einem Stuhl sehe. An den Geräuschen und dem Geruch erkenne ich, dass er auf einem Toilettenstuhl sitzt und sich entleert. Mir graust, und ich krieche unter meine Decke. Als ich am Morgen erwache, habe auch ich ein dringendes Bedürfnis. Tante Martha ist in der Küche und hat diese schon eingeheizt. Auf meine Frage nach einer Toilette drückt sie mir einen riesigen Nachttopf in die Hand. Als sie mein entsetztes Gesicht sieht, lacht sie und meint trocken „Draußen ist noch nicht gefegt und der Schnee liegt hoch. Du kommst leider noch nicht an das Örtchen heran.“ Es ist mir nicht möglich, vor Martha und diesem Opa den Topf zu benutzen. Ich bestehe darauf, auf die Toilette zu gehen. Martha bewaffnet sich und mich mit Besen, Schaufel und Schneeschieber. Dicht eingemummelt gehen wir an die Arbeit des Schneeschippens. Von der hinteren Küchentür aus geht es quer über den Hof durch eine Pforte in einen kleinen Garten. Am hintersten Ende steht ein Holzhäuschen, dessen Tür ein kleines Herzchen hat. „So, das ist unser Klo“, erklärt mir Martha, öffnet mir noch die Tür und geht zurück ins Haus. Ich hebe den runden Holz-Klodeckel hoch. Als ich mich setze, habe ich das Gefühl, sofort zu Eis zu werden, so kalt ist es hier. Der Wind pfeift durch die Ritzen des Klohäuschens. Noch nie habe ich mein Geschäft so schnell erledigt wie heute. Bibbernd renne ich ins warme Haus zurück. Auf meine Frage, wo ich meine Hände waschen könne, schaut mich Tante Martha überrascht an. Sie gibt mir eine kleine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch. „Jetzt gibt es Frühstück“, sagt sie und schiebt mir ein Marmeladenbrot und einen Pott Kaffee auf dem Küchentisch zu. Während ich das Frühstück zu mir nehme, versorgt Martha ihren Vater. Ich sehe durch die Küchentür, wie sie ihn abseift und danach eine Suppe einlöffelt. Während sie das Zimmer aufräumt und die Kloschüssel nach draußen bringt, sitzt der Opa in seinem Sessel. Anschließend legt sie ihn wieder in sein Bett. Dann fordert sie mich auf, ihr beim Schneefegen vor dem Haus zu helfen. „Damit dir die Füße nicht erfrieren“, sagt sie und stellt mir ein paar Holzschuhe mit Wollsocken hin, deren untere Seite mit Leder benäht ist. Nach dem Schneefegen schlägt Martha vor, mit ihr die Nachbarn zu begrüßen und mich ihnen vorzustellen. Wir machen uns auf den Weg. Ich laufe wie auf Eiern. Ein paar Mal verliere ich die eine oder andere Pantine, weil sich unter der Sohle eine Kugel aus Schnee gebildet hat, die ich immer wieder abklopfen muss. Es schneit und stürmt, so dass wir uns den Schal vor das Gesicht halten müssen. Die Nachbarn wissen schon von unserem Kommen. Wir werden freundlich mit einem heißen Getränk empfangen. „Nu, kleenet Marjellchen, wie ist dat nu hier?“, fragen sie mich. Ich antworte: „Hier ist viel Schnee.“ Mir fällt nichts anderes ein.

Nach diesem Besuch geht Martha mit mir weiter zu einem kleinen Haus, in dem zwei ältere Damen wohnen. „Du heißt Ursel?“, begrüßt mich die ältere der beiden Frauen, „Das heißt kleine Bärin“, erklärt sie mir. Sie hat schneeweißes Haar, ein schmales Gesicht mit großen braunen Augen, die mich freundlich anschauen. „Ja“, antworte ich, „meine Mutti hat mir das auch erzählt. Eigentlich heiße ich Ursula, da wäre mein Name dann Bärin. Weil ich noch klein bin, heiße ich kleine Bärin.“ „Na, du weißt ja schon etwas“, sagt die andere Frau. Sie sieht aus wie eine alte liebe Bäuerin. Obwohl ihr Gesicht voller Falten ist, ist ihr Haar pechschwarz und liegt ganz glatt am Kopf an, hinten mit einem Dutt. „Lasst uns ein Spielchen wagen“, sagt sie und legt ein Kartenspiel auf den Tisch. Ich lerne Rommé spielen. „Übrigens, zu mir kannst du ‚Ella’ und zu meiner Freundin ‚Magdalena’ sagen. Ja, du darfst uns einfach so nennen. Das Wort ‚Tante’ kannst du dir sparen“, lächelt mich die Weißhaarige an. Es fällt mir schwer, die beiden Frauen einfach so freundschaftlich anzusprechen, da meine Eltern mir ein respektvolles Verhalten Erwachsenen gegenüber beigebracht haben.

Beim Kartenspiel betrachte ich unsere Hände. Während Tante Martha, Magdalena und ich sehr kräftige große Hände haben, sind Ellas Hände sehr schön, schlank, etwas bräunlich mit schimmernden Fingernägeln. Auch die Schönheit ihres Gesichtes und überhaupt ihre ganze Erscheinung beeindrucken mich unglaublich. Ella spricht nicht nur mit ihrem Mund: Ihre Hände begleiten ihre Worte ausdrucksvoll. Sie sitzt neben mir und unterstützt mich beim Spiel. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich fühle mich in diesem Haus und mit den Frauen wie daheim. Nach einigen Spielrunden drängt mich Tante Martha, heimzugehen. „Ich will meinen Vater nicht zu lange allein lassen“, sagt sie, „wir müssen jetzt aufbrechen.“ Als wir zu Hause ankommen, ist das Haus dunkel, und der Opa macht uns mit Gebärden und unverständlichen Lauten klar, dass es ihm überhaupt nicht gefällt, dass wir so spät kommen. Tante Martha legt Holz im Ofen nach, und alsbald brennt ein lustiges Feuer. Sie hilft dem Opa auf seinen Toilettenstuhl, schüttelt sein Bett auf, wäscht ihm Hände und Gesicht. Danach setzt sie ihn in sein Bett und reicht ihm sein Essen. Nun lacht der Opa, und unser Schuldbewusstsein vergeht. Für uns wärmt Tante Martha einen Steckrübeneintopf auf, den wir mit gutem Appetit verputzen. Danach zeigt sie mir auf dem Flur eine Truhe, in der ich meine persönlichen Sachen unterbringen darf. Der erste Tag in Ostpreußen neigt sich dem Ende entgegen. „Morgen gehe ich mit dir in die Schule“, verkündet Tante Martha. „Es sind fünf Kilometer, die du zu laufen hast, und ihr seid sechs Kinder aus unserem Dorf. Du wirst dich mit ihnen anfreunden, dann wird der Weg zur Schule nicht zu langweilig.“ Am nächsten Morgen weckt Tante Martha mich um sechs Uhr in der Frühe. Sie selbst ist schon länger im Gange, um den Großvater zu versorgen. „Für dich steht Frühstück in der Küche“, ruft sie mir zu. Obwohl schon im Ofen Feuer brennt, ist es noch sehr kühl in der Küche. Draußen tobt ein starkes Schneegestöber. Um sieben Uhr verlassen wir warm verpackt das Haus. Wir marschieren eine Landstraße entlang, die rechts und links von Schneemauern gesäumt ist. Noch nie in meinem Leben habe ich solche Mengen an Schnee gesehen. Unsere Gesichter sind gut und warm geschützt, nur unsere Augen haben freie Sicht auf die Umgebung. Die Holzpantoffeln machen mir große Schwierigkeiten. Immer wieder habe ich dicke Schneekugeln unter den Sohlen, die ich abschlagen muss, um weiter laufen zu können. Nach einiger Zeit überholen uns fünf Kinder aus dem Dorf. Sie begrüßen Tante Martha und mich und begleiten uns weiter. Nach ungefähr einer Stunde kommen wir in der Schule an. Für meine Begriffe eine sehr kleine Schule. Vor der Tür ziehen wir unsere Pantinen aus und lassen sie vor der Klassenzimmertür stehen. Eine junge, dünne Frau mit einer Drahtbrille kommt auf uns zu. „Guten Morgen!“, begrüßt sie uns. „Du bist das Mädchen aus Berlin? Ich bin Frau Langschmidt. Und dein Name?“ „Ursel“, gebe ich zur Antwort. Sie führt uns in einen großen Klassenraum, der für die erste bis vierte Klasse vorgesehen ist. Im Nebenraum werden die höheren Klassen unterrichtet. „Vorne rechts sitzt die zweite Klasse, zu der du gehörst, Ursel, und du darfst dich zu Karl setzen“, lächelt sie mich an. Sie zeigt auf einen großen, blonden Jungen, der mich nur kurz begrüßt und sich gleich wieder einem anderen Schüler zuwendet.

Martha verabschiedet sich mit den Worten: „Wird schon, Ursel“ und geht. Ich staune, wie die Frau Langschmidt es fertig bringt, etwa 40 Kinder aus vier verschiedenen Klassen zu unterrichten. Eine Klasse hat aktiven Matheunterricht, eine andere Klasse schreibt einen Aufsatz, die dritte Klasse malt, und die vierte Klasse schreibt eine Mathearbeit. Alle Kinder sind sehr konzentriert und keiner stört den anderen. Die Lehrerin hat alle im Griff und bemerkt jede Kleinigkeit. Ich gehöre zur aktiven Gruppe und muss mich sehr anstrengen, um dem Unterricht zu folgen. Die Schulstunde vergeht wie im Fluge. In der Pause werden die Fenster geöffnet, und wir müssen alle auf den Schulhof. Dort findet eine Schneeballschlacht statt. Die Schüler haben mich als Zielscheibe gewählt. Ich werfe jedoch zurück und treffe auch gut. Nach der Pause geht der Unterricht bis 14 Uhr weiter. Zum Abschluss gibt es für alle Kinder eine heiße Suppe.

Wieder gut und warm verpackt, gehen alle in die verschiedenen Himmelsrichtungen nach Hause. Die fünf Kinder aus unserem Dorf interessieren sich nicht für mich. Sie laufen vor mir her. Ich folge ihnen und frage mich, wie ich es anstellen könnte, ihre Freundschaft zu gewinnen. Es stürmt und schneit, und wir müssen richtig gegen den Wind ankämpfen. Nach fast eineinhalb Stunden kommen wir endlich im Dorf an, und jeder freut sich auf sein warmes Zuhause. Die Haustür ist unverschlossen, und ich stelle fest, dass Tante Martha nicht zu Hause ist. Es ist ungewohnt für mich, nach der Schule nicht empfangen zu werden. Auf dem Küchentisch finde ich einen Zettel, auf dem Martha mir mitteilt, dass in der Röhre Essen für mich steht, und dass sie um fünf Uhr nachmittags wieder zu Hause ist. Neugierig schaue ich ins Schlafzimmer und finde den Großvater schlafend in seinem Bett. Behutsam schließe ich die Tür und esse in der Küche meine Mahlzeit. Danach beginne ich meine Hausaufgaben. Als Tante Martha heim kommt, bin ich mit meinen Aufgaben fertig.

Die Lehrerin hat mir einen Brief für Martha mitgegeben, in dem mitgeteilt wird, dass wir in der Schule in der Adventszeit ein Julklapp veranstalten, zu dem jedes Kind ein kleines Geschenk mitbringen soll. Tante Martha erklärt mir, dass sie am nächsten Tag auch erst um fünf Uhr nachmittags wieder zu Hause sein wird. In dieser Zeit dürfte ich zu Ella und Magdalena gehen, es sei mit den beiden Damen so besprochen. Da Tante Martha jeden Tag erst gegen Abend heim kommt, gewöhne ich mich schnell daran, jeden Tag bei Ella und Magdalena zu verweilen. Sie warten mit dem Essen auf mich, wir machen Schularbeiten und spielen viele Spiele. Ich bin sehr glücklich mit den beiden und sie wohl auch mit mir. Ella besorgt mir für Julklapp das Geschenk. Es ist ein Königsberger Marzipanherz, außen flambiert und innen weißer Zuckerguss mit Früchten. Ich bin richtig verzückt über so ein kostbares Geschenk. Am Abend zeige ich es stolz Tante Martha. Es sind noch sechs Tage bis zu der Geschenkefeier. Täglich betrachte ich mein kostbares Geschenk, packe es aus und lecke ganz vorsichtig und heimlich daran. Ich habe noch nie Marzipan probiert! Das Geschenkpapier ist flammend rot mit einer goldenen Schleife, und auf einem Zettel habe ich unter Ellas Anleitung „Frohe Weihnachtszeit“ geschrieben.

Dieser Tag, dem ich so freudig entgegen fiebere, soll eine ganz neue Lebenserfahrung für mich werden. Diese Schulweihnachtsfeier findet an einem Freitag vor dem vierten Advent statt. Ich bin geschniegelt und gebügelt mit großen Haarschleifen an meinen Zöpfen und schaue auf dem Schulweg noch schnell bei Magdalena und Ella herein, um mich zu zeigen. Danach mache ich mich mit den guten Wünschen der beiden auf den Weg weiter zur Schule. Auch die anderen fünf Kinder aus dem Dorf sind sehr aufgeregt und voller Freude auf diesen Tag. Unterwegs versucht eins das andere auszuhorchen, was es denn für ein Geschenk habe, aber alle sind verschwiegen. An diesem besonderen Tag findet erst ein Gottesdienst in der kleinen Kirche auf dem Berg statt. Der Weg dorthin ist tief verschneit und der Schnee glitzert im Winterlicht wie tausend Diamanten. Die Kirche ist festlich geschmückt. Wir sind alle sehr andächtig, singen Weihnachtslieder und beten. Es ist einfach so schön, dass mir vor Freude mein Herz drückt.

Nach dem Gottesdienst gehen wir wieder in die Schule zurück. Jedes Kind legt nun sein Geschenk in einen Sack, und alle setzen sich um einen mit Tannengrün und Kerzen dekorierten Tisch, auf dem Butterkuchen und Kakao stehen. Jedes Kind darf zwei Stücke Kuchen essen und Kakao trinken, so viel wie es möchte. Es ist wie im Märchen, und alle strahlen mit den Kerzen um die Wette. Jetzt ist der große Augenblick gekommen: Knecht Ruprecht kommt zur Tür herein mit einem Sack voller Geschenke. Jedes Kind geht zu ihm und sagt ein Gedicht auf. Anschließend darf es sich ein Geschenk aus dem Sack nehmen. Freude über Freude. Ich bin das letzte Kind, das in den Sack greift und stelle entsetzt fest, dass kein Geschenk mehr vorhanden ist. Knecht Ruprecht stülpt den Sack über Kopf: Der ist aber leer! Er schaut fragend zur Lehrerin. Die kommt auf mich zu und fragt mich, ob ich vielleicht kein Geschenk mitgebracht habe. „Nein“, ruft ein Mädchen aus der vierten Klasse, „der Karl hatte kein Geschenk mit.“ Karl, mein Schulbanknachbar, sitzt da und futtert die Kekse aus seinem Julklappgeschenk. Frau Langschmidt legt den Arm um mich und fragt, ob sie dem Karl das Geschenk wegnehmen soll. Ich schaue zu Boden und antworte nicht. „Nur nicht weinen jetzt vor der Klasse“, denke ich. Frau Langschmidt gibt mir noch ein kleines Stück Butterkuchen als Trostpflaster.

Karl grinst mich an und sagt einfach: „Schmeckt gut.“ In mir brodelt es. Ich lege das Stück Kuchen zurück, ziehe meinen Mantel an und gehe auf die weiße Landstraße Richtung Dorf Trakehnen. Ich bewege mich langsam und spüre in mir eine große, brennende Enttäuschung. Hinter mir höre ich die Kinder aus dem Dorf, sie holen mich ein, mit ihnen ist auch Karl. Er lacht mich frech an und sagt: „Ich wohne jetzt auch im Dorf Trakehnen. Nicht nur, dass ich neben dir sitzen muss, jetzt muss ich mit dir auch noch in einem Dorf wohnen, du blöde Berlinerin!“ Dann fängt er auch noch zu singen an: