Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

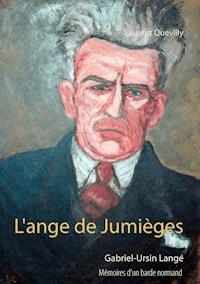

Qui aime l'abbaye de Jumièges et les verts paysages qu'elle domine en majesté aimera le personnage. Né à Rouen en 1884 d'une mère jumiégeoise, Gabriel-Ursin Langé nous raconte son enfance chaotique. Arraché tôt à la Normandie, il est ballotté dans le sillage d'un fantasque marin au sang bleu devenu son père adoptif. Ses souvenirs se feuillettent comme un album de photos sépia des années d'avant-guerre. Et ce voyage initiatique nous mène des Flandres françaises et belges jusqu'à Paris. Là, nourri de ses lectures boulimiques, Langé va très vite devenir la signature de référence d''une cinquantaine de journaux. Critique d'art reconnu, il vénère par-dessus tout Huysmans quand il rencontre dans la capitale les grandes plumes d'un mouvement littéraire normand en pleine effervescence. C'est alors que Langé ressent un irrésistible appel de la terre natale. Tandis qu'il s'affirme comme un maître du naturalisme, il écrit et réécrit sans cesse sur le berceau de ses ancêtres : Jumièges. Évoquant foule de légendes, d'anecdotes et de personnages hauts en couleurs, il nous brosse aussi de délicats tableautins de Rouen, Caudebec-en-Caux, Boscherville, Le Havre... Taiseux mais si bon diseux, d'un style précis trempé d'émotions, ses textes flamboyants sont un vibrant chant d'amour pour la Normandie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur, chez le même éditeur

Sacha Guitry en Normandie, Books on Demand, 2016

14-18 dans le canton de Duclair, Books on Demand, 2015

Le baron de Vastey, la voix des esclaves, Books on Demand, 2014.

Chez d'autres éditeurs

Histoire et portraits d'Ergué-Gabéric, Ar Kae, 2008.

La drôle d'histoire du Finistère (dessins), Des dessins et des mots, 2005.

Jean-Marie Déguignet, Rimes et Révoltes (préface), Blanc silex, 1999.

Contes et légendes de Basse-Cornouaille (illustrations), An Here, 1998.

Intégrale des mémoires d'un paysan Bas-Breton (préface), An Here, 1998.

Presse-Bouc (dessins de presse), éditions de Kerguélen, 1986.

Volontaires pour le tiers-monde, (illustrations), Karthala, 1986.

Illustration de couverture : Portrait de Gabriel-Ursin Langé par Henri Boulage (1949).

Page de titre : Gabriel-Ursin Langé, bois gravé d’Émile Alder pour une étude d’Élie Richard parue à la Maison Française en 1918.

Quatrième de couverture : Jumièges, John Sell Cotman, 1818, avec une incrustation de Pierre-Jean Poitevin réalisée en 1914 pour le Salon des Indépendants.

''Méfiez-vous, disait un jour Victor Hugo à Villemain, de la solitude et de la rêverie.''

Elles furent cependant toute ma force.

Gabriel-Ursin Langé.

Table

Avant-dire

Introduction : Mathilde de Jumièges

Première partie : Mémoires d'une enfance

Une enfance normande

Ces Saharas du Nord

Les Flandres belges

Caroline

Au séminaire de Conflans

La quête des racines

Blanche

Le petit carafon

Rupture avec Marchin

La mort de Modave

La rue de Paradis

Le Normand de Paris

Seconde partie : L'œuvre normande

Le retour aux sources

Rouen sa ville natale

Le voleur d'âmes

Rouen, sa ville natale

L'enterrement à Jumièges

La Grande Guerre

Rue de Babylone

Figures normandes

Le Carillon de la Paix

L'absence d'une mère

Trois abbatiales

Le mariage du Bénédictin

L'amour du pays

Les visiteurs de Jumièges

Les loups de Jumièges

Variations sur Jumièges

L'âme de Jumièges

Éternels retours

La vie sans Renée

Le Loup Vert de Jumièges

Les adieux d'un maître

Annexe

Généalogie de G.-U. Langé

Avant-dire

Je suis né à Rouen, rue des Bonnetiers, en ce mois d'août où la Vierge préside à la moisson aux portails des cathédrales.

Notre fenêtre était un vitrail : mes yeux se sont ouverts sur la splendide surgie des tours et des flèches de la Primatiale, et ma mère, qui naquit dans un vieux logis de la Péninsule gémétique, apercevait souvent le Cardinal-Primat promener sa pourpre dans le décor XVIIe siècle de son palais. Il semble que ces paysages aient toujours influé sur ma vie.

Ensuite, mon enfance s'écoula dans les Flandres, — et mon premier livre s'intitula ''Les Bélandres''. Autodidacte, j'ai élargi moi-même mon horizon. Huysmans m'apprit à écrire, et ne me fit point détester Homère... Pages des livres, clavier aux modulations exquises, et sans fin... Quant au geste d'écrire, il ne saurait être vain, car tout regard au ciel, dit Hugo, est une œuvre... Et quiconque eut vraiment ce regard n'a-t-il pas le droit d'espérer qu'il se survivra un peu, tout au moins dans cette « mélancolique éternité du livre » dont parle le doux poète du Règne du Silence ?...

Cette courte autobiographie de Gabriel-Ursin Langé résume toute notre histoire. Celle d'un écrivain normand profondément attaché à son pays et par-dessus tout à Jumièges. Bien des années durant, sa signature a fait florès dans toute la presse de Paris. Et pourtant, qui connaît aujourd'hui ses écrits. L'œuvre de Langé est à l'image du personnage. Discrète. Intimiste. Ce sont des portraits d'écrivains, de délicats poèmes, des critiques d'art qui faisaient autorité, des descriptions de paysages inspirés. Lecteur boulimique, Langé aura parcouru la France en tous sens, toujours un livre à la main.

Outre ses innombrables articles éparpillés dans la cinquantaine de journaux et revues auxquelles il aura collaboré, Langé publiait régulièrement de petits opuscules, parfois de trois pages et limités à 50 exemplaires. Du pur artisanat d'art. Géhu, GUL, comme on le surnommait, ne courait pas après la notoriété au prix de compromissions. Il préférait réserver sa production à un cercle choisi d'amis. Alors, on le devine à l'imprimerie, penché sur ses derniers textes incrustés dans le vélin et ornés de bois gravés fleurant encore l'encre fraîche. Ses petits livres sont comme des sérigraphies. Numérotés. Dédicacés à la plume.

Mais si Langé restreignait volontairement ses tirages, il espérait, nous a-t-il dit, se survivre un peu dans cette « mélancolique éternité du livre ». Et voici comme l'idée nous est venue de celui-ci...

Attaché comme lui à Jumièges, j'ai découvert Langé en animant un site consacré à l'histoire de ma petite patrie. J'ai tout d'abord mis en ligne quelques-uns de ses textes découverts par hasard et assortis d'une biographie bien sommaire. Quand, un jour, je reçus un message d'un certain Jean-Paul Irribaren. Il conservait dans ses archives familiales les longues lettres d'un personnage fantasque : le Dr Marchin de Modave. Cet aristocrate à la tête brûlée avait été le père adoptif de Gabriel-Ursin Langé après la rupture de ses parents. Marchin racontait l'enfance tourmentée de Géhu, il lui brossait aussi une généalogie peuplée de hobereaux. Un faux en écriture. Mais brodé à partir d'éléments concrets.

A la même époque, le filleul de Langé, Patrice-Gabriel Girardin, m'adressa des portraits, des ex-libris, la copie de cahiers de notes sur Jumièges... Le personnage de Langé prenait forme mais restait en filigrane. C'est alors que David Caplan, son petit-fils, me fit signe à son tour : « Je tiens à vous féliciter pour cet excellent article, 95 % de ce que vous écrivez m'était inconnu. J'ai des souvenirs heureux du temps passé 56, rue de Babylone. Mon plus grand regret est que mon extrême timidité et un manque de confiance en moi m'aient empêché de communiquer avec mon grand-père et lui dire combien je l'aimais et l'admirais. »

Quelque temps après, David me mit en contact avec Dionys, le fils de Langé. C'était là un de ces miracles que vous réserve le Net. Retiré en Picardie, l'octogénaire conservait pieusement l'œuvre de son père et adhéra aussitôt à l'idée du présent ouvrage. En me gratifiant d'un « rôle de gardien vigilant du patrimoine culturel local », Dyonis Langé me fit le plus beau des compliments immérités. « Mon père eut été très heureux de vous rencontrer. Il fut un moine en littérature. Un taiseux... »

Un échange de documents débuta. Dionys m'adressa d'abord les Mémoires d'une enfance, un tapuscrit inédit. Document capital où Langé raconte ses jeunes années en Normandie, la séparation de ses parents, sa vie d'errance à travers les Flandres dans les pas de sa mère flanquée de l'extravagant Marchin de Modave. Au fil des pages, je vis se dérouler, tel un roman initiatique, la vie d'un nomade, la construction de sa personnalité sur fond de paysages qui me fredonnaient mille chansons de Brel. Cet ouvrage m'apparut aussi comme un tableau de mœurs, un album sépia des années précédant la Grande-Guerre. Langé le terminait brutalement par ses débuts difficiles à Paris et son entrée dans la vie littéraire. Son fils me raconta la suite...

Au soir de sa vie, Langé retoucha ses Mémoires d'une enfance dans l'un de ses derniers livres : La rue des Paradis, abandonnant certaines informations, en apportant de nouvelles. Nous avons donc mêlé les deux versions en les ponctuant des lettres de Marchin et d'informations glanées ici ou là.

Voilà pour la biographie de Langé. Et si celle-ci nous fait traverser le décor d'une époque révolue, sa bibliographie nous fait encore voyager. Elle s'inscrit dans le mouvement littéraire normand, dans celui des écrivains naturalistes et spiritualistes. Elle nous conduit ainsi dans un réseau souterrain de créateurs établis à Paris et méprisant les modes.

Maintenant, réunir tous les textes de Langé était bien sûr exclu, même en nous limitant à ses écrits sur la Normandie. Comment faire tenir en un seul livre un demi-siècle d'écriture ! C'est donc en nous concentrant sur sa région natale, la nôtre, que ce recueil a été surtout conçu. Jumièges, berceau de ses ancêtres, est un thème récurrent tout au long se son existence.

Langé est le type même de l'écrivain déraciné. Ceux qui se sont éloignés du lieu de leur naissance le regardent avec le plus d'acuité. GUL dépeint avec nostalgie l'univers de son enfance, il voit dans chaque arbre, chaque pan de mur une histoire, un passé qui lui parle. Langé a appris à lire ces paysages en se nourrissant des folkloristes du cru. Il les décrit à l'eau forte dans le style d'un Huysmans dont il fut le plus fervent disciple.

On le considère comme un Parisien quand il revient au pays et comme un Normand lorsqu'il il rentre à Paris. Si Langé n'est jamais tout à fait de quelque part, il n'est pas non plus de son temps. Le XIXe siècle, dit-on, ne prit fin qu'avec 14-18. Langé, lui, semble bien mal à l'aise dans cette nouvelle époque. « Après la guerre, regrette-t-il, le spirituel s'est effondré. » Rarement sous sa plume apparaît un mot qui date le moment précis où il écrit. Son ton est intemporel, grave et élégant. Comme lui, ses mots portent la lavallière.

Déraciné, c'est aussi écorché vif. Langé traînera derrière lui comme un fardeau l'absence du père puis la mort de sa mère. Enfin celle de son épouse partie trop tôt. Sa sensibilité à fleur de peau en fait un personnage profondément attachant. Qui a quitté a regret sa terre natale, qui a perdu trop tôt un proche ne peut que s'identifier à lui. C'est en tout cas ce que nous avons ressenti.

Fait de coupures de presse et de papiers collés, cet ouvrage, nous le savons, restera confidentiel, comme les opuscules de Langé. Mais nous aurons éprouvé un immense bonheur à retracer sa vie et réunir ici ses tableaux du Val de Seine. Un exemplaire ira au moins sur les rayonnages de la Bibliothèque nationale de France et restera là, à portée de main. Dans la mélancolique éternité du livre.

Laurent QUEVILLY.

Outre les personnes déjà citées, nous tenons à remercier ici pour leur aide Maxime Le Page, adjoint de conservation aux archives municipales du Havre, Claire Boulhan, de la Bibliothèque municipale de Fécamp, Maria Cristina Pirvu et Pascale Guillemin, de la Bibliothèque nationale de France, Philippe Tiphagne et Jean-Yves Marchand, fidèles collaborateurs du Canard de Duclair.

Introduction

Mathilde de Jumièges

« Ma mère naquit dans un vieux logis de la Péninsule gémétique... » Toute sa vie, Gabriel-Ursin Langé va vénérer jusqu'à l'exagération celle qui lui a donné naissance. Compagne des mauvais jours, elle est l'inspiratrice de sa passion pour la Normandie.

Mathilde Dossemont, c'est son nom, a vu le jour le 16 novembre 1851 à Jumièges. Et les Dossemont figurent parmi les vieilles familles du cru. Jumièges avait alors la particularité d'être l'une des rares communes du département à cheval sur la Seine. Depuis la découverte du Nouveau-Monde, elle avait donné des contingents de terre-neuvas et marins en tous genres. Du simple pêcheur d'alose au glorieux vétéran de l'Indépendance des États-Unis. Mathilde était donc fille de marin. Son père, Louis Dossemont, naviguait depuis ses 18 ans. Ce grand blond aux yeux bruns avait trouvé l'épouse idéale en la personne de Rose Renault, elle aussi issue d'une longue lignée locale.

La chaumière du Conihout

Les parents de Mathilde habitaient une chaumière au Conihout, un hameau de Jumièges aux parcelles étroites s'étirant jusqu'au fleuve et constellées d'arbres fruitiers. Là, Louis Dossemont bénéficiait des libéralités de sa marraine, tante Clotilde, enviable rentière mariée sur le tard et restée sans enfants. Grâce à elle, le matelot de 3e classe avait pu mettre en chantier un petit caboteur qu'il baptisa aussitôt la Rosine-Clotilde. Le sloop fut construit à La Mailleraye en 1850. Du port de 47 tonneaux, c'était une belle unité taillée pour le transport de matériaux.

Le soir où Mathilde naquit, son père était encore absent. Il naviguait au loin avec un sien cousin. Ce fut le docteur Condor qui procéda de ses mains fines à l'accouchement.

A l'heure républicaine

Pierre-Victor Condor, voici peu, était encore le maire de Jumièges. On l'avait nommé à la chute de la Monarchie pour remplacer Casimir Caumont, le riche propriétaire de l'abbaye. Le village avait alors vécu des jours instables, faits d'élections contestées et de révocations, de lettres anonymes et de procès. Avec le retour de la République, on entendait des chants révolutionnaires dans les auberges, on voyait des gardes nationaux parader en armes lors de banquets patriotiques. D'anciens grognards de Napoléon dénonçaient les Royalistes tandis que d'anonymes corbeaux signalaient au préfet de dangereux Socialistes. Tel fut donc le monde sur lequel Mathilde Dossemont ouvrit les yeux.

Quelle fut sa prime-enfance ? Un long silence ponctué de quelques bruits. Sous ses cerisiers, le Conihout semblait le plus souvent ensommeillé dans le plus doux des climats. On devinait simplement des hommes occupés à récolter des fruits à pleins paniers, des femmes lançant à la volée la pitance des basses-cours. Mais parfois, la nature se réveillait brutalement. Ce fut le cas ce jour d'août 1852 lorsqu'un nuage en forme d'entonnoir remonta la Seine pour en soulever les eaux et faucher les peupliers du rivage. Ce fut encore le cas lorsqu'un cerf, chassé de la forêt de Jumièges par des bourgeois de Rouen, traversa la Seine pour trouver la mort à Barneville. Le passeur du bac, Bocachard, dont les oreilles étaient déjà bien rouges à cette heure, ramena la dépouille, entouré de la fanfare assourdissante des chasseurs. Et le mutisme s'abattit de nouveau pour laisser croître en paix prunes et bigarreaux.

La fameuse abbaye

Au Conihout, Mathilde fit ses premiers pas à l'ombre d'un houx si élancé qu'on le disait planté par saint Philibert, le fondateur de l'abbaye. Cette pauvre abbaye qui, plus que millénaire, ne présentait plus aujourd'hui que des moignons dressés vers le ciel, elle qui avait rayonné sur tout l'Occident. Voici peu, la toiture de l'une des tours s'était effondrée. L'autre menaçait de l'imiter à tout instant. Si ces deux beffrois étaient encore debout, c'était pour servir d'amers aux marins.

L'abbaye de Jumièges à l'époque de la naissance de Mathilde.

A la Révolution, vendu parmi les biens nationaux, le vieux monastère était devenu la carrière de pierre d'un certain Lefort. Mais sa fille avait eu le bon goût d'épouser un homme d'affaires très en vue à Rouen : Casimir Caumont. En héritant des ruines, l'homme avait aussitôt stoppé la destruction méthodique entreprise par son beau-père. Mais, alors que Mathilde Dossemont venait au monde, le sauveur de Jumièges le quittait. Sans héritier. Après Caumont, les restes du moutier allaient-ils encore tomber entre les mains de quelque bande noire de démolisseurs ? Des voix imploraient l’État. Qui restait sourd aux suppliques des érudits.

Quelques années avant la naissance de Mathilde, Charles-Antoine Deshayes, le notaire du village, avait mis la main sur un vieux manuscrit qui racontait l'histoire du couvent. Tandis que des tirs de mine pulvérisaient la tour-lanterne, le tabellion en avait fait un livre accueilli avec intérêt1. De toute l'Europe, d'éminents Antiquaires accouraient au chevet de l'abbaye. Taylor et Nodier, Hyacinthe Langlois, Thomas Frognall Dibdinn, Hector Estrup... On vit venir aussi des grands de ce monde comme la duchesse de Berry. En 1839, le poète Ulric Guttinguer2 avait lui aussi publié un ouvrage qui devait faire de Jumièges un haut lieu du Romantisme. Au point que Victor Hugo qualifiera le site de « plus belles ruines de France ». Bref, Jumièges était de mode.

De toute cette épopée, Gabriel-Ursin Langé nous en reparlera plus tard. Notamment de ce rite populaire qui exerçait sur lui une véritable fascination. A chaque solstice d'été, depuis la nuit des temps, une étrange cérémonie se perpétuait au Conihout. Houppelandes vertes, chapeaux pointus, les charitons de la confrérie de Saint-Jean processionnaient en déchargeant force coups de pistolets. Le soir, la jeunesse du pays dansait autour d'un feu. A minuit, on ne manquait pas d'emporter un tison en guise de porte-bonheur tandis que des jeunes filles se roulaient nues dans le seigle en s'y frottant bien fort, gage de fécondité future...

Mathilde, comme tous les bézots de Jumièges, fut nourrie d'une vieille légende : celle de l'âne et du loup. Un baudet avait été dressé pour porter, seul, le linge à laver des moines de Jumièges jusqu'au couvent des nonnes de Pavilly. Quand un jour, en pleine forêt, l'Aliboron fut croqué par un loup. Alors, sainte Austreberthe accourut et condamna l'animal à remplacer sa victime dans sa tâche. Ce dont il s'acquitta docilement jusqu'à la fin de ses jours.

Une autre tradition marquait les jeunes esprits. Agnès Sorel, la Belle aux seins nus, la maîtresse de Charles VII, était venue rejoindre ici son royal amant pour mourir en couches au manoir du Mesnil-sous-Jumièges. C'était aujourd'hui une ferme tenue par le maire du village, Dominique Virvaux. Contre quelques sous, ce paysan rusé vous montrait encore le châtaigner planté des mains de la Belle, ses armoiries peintes sur la muraille, son lit de mort, ses meubles. Qui, bien entendu, n'étaient en rien les siens mais ceux d'une noble dame, Barbe de Quevilly, venue vivre ici bien après la Sorel.

Foule de balivernes berçaient encore les enfants du pays dans une campagne peuplée tant de sorciers que de superstitieux. Mais pour l'heure, en ces années 1850, la mère de Gabriel-Ursin Langé, encore fillette, va quitter Jumièges...

Cap sur Villequier

On ne sait quel vent les poussa là-bas. Mais les Dossemont allèrent s'établir à Villequier. Tristement réputée pour ses naufrages, la commune était encore marquée par la noyade de Léopoldine Hugo et de son époux, Charles Vacquerie, inhumés tous deux dans le même cercueil près de l'église Saint-Martin. Quand les Dossemont arrivèrent à Villequier, Victor Hugo n'avait toujours pas fini son travail de deuil qu'il griffonnait dans les manuscrits des Contemplations.

Au pied de coteaux boisés, le village abritait des pilotes de Seine et des marins, des lamaneurs et lanceurs de filets. Partant du quai, une seule rue montait à l'église juchée à flanc de coteau. En poussant plus haut encore, on atteignait celle de Bébec dédiée à saint Pierre. Là, à l'orée du bois, nombre de graffitis gravés dans la pierre remerciaient le patron des pêcheurs de sa protection. Malheureusement, les Dossemont n'auront pas à lui rendre hommage...

La longue guerre du père

Mathilde avait trois ans quand elle vit partir encore son père. Le temps de plusieurs mascarets cette fois. Napoléon III venait de déclarer la guerre à la Russie. Pour des raisons qui lui échappaient, Louis Dossemont fut levé par la Royale à Cherbourg et allait servir tour à tour sur trois bâtiments : L'Expédition, La Bayonnaise et L'Artémise... Son absence parut une éternité. Dans l'église de Villequier, le regard des siens se portait souvent sur ce vitrail représentant un terrible combat naval. A peine Louis fut-il rentré au pays que la Marine nationale l'appela encore. Il implora un sursis mais finit par boucler de nouveau son sac pour une campagne à bord du Saint-Louis. En tout, Dossemont aura donné exactement 3 ans, 1 mois et 19 jours de sa vie à l’État.

Les légendes de Villequier

Enfin à l'abri des turpitudes du monde, Louis reprit ses allées et venues sur la Seine. Quand il n'était pas à bord du Rosine-Clotilde, c'est qu'il s'employait sur d'autres navires : le Rose-Clara, L’Éole de son cousin Pierre Renault, L'Éléonore-Bonne-Mère, L'Armand-Laetitia, basé à Tancarville. Entre ses courses naissaient de nouveaux enfants. Encore des filles : Victorine, Célestine, qui ne vécut qu'un mois et enfin Albertine.

Mathilde et ses sœurs grandirent dans un univers oscillant entre la dureté de la vie fluviale et l'irrationnel des croyances populaires. Au bord du chemin, une roche avait ici la forme d'un chaire à prêcher. La platitude de son sommet lui conférait le nom de Pain-Bénit. On racontait que, durant la messe de Minuit, le mégalithe tournait sept fois sur lui-même. Et encore trois fois chacune des nuits de l'Avent. C'était précis. Un trésor était enfoui sous ses fondations et, sur le coup de deux ou trois heures du matin, on apercevait des formes monstrueuses rôder dans ses parages ainsi que des femmes diaphanes vêtues de blanc.

Une maison ouverte

La maison des Dossemont était grande ouverte à la famille. Quand le cousin Renault ne dormait pas à bord de son navire, il venait loger sous leur toit. Et quand le vin avait raison du taiseux, on l'entendait ressasser ses sept années passées sous l'uniforme du 12e régiment de ligne. A Paris, en juin 48, Pierre Renault avait dû réprimer les ouvriers insurgés après la fermeture des Ateliers nationaux. 4 000 morts. Puis il avait fait campagne en Algérie. Et là, les horreurs ne se comptaient pas.

Louis Dossemont naviguait souvent avec son frère Dominique sur la Rosine-Clotilde. Aussi, ce dernier avait-il également ses habitudes à Villequier. Haut comme trois pommes, il arborait la médaille de Baltique et de Crimée gagnée sur la frégate La Zénobie.

L'esprit de famille des Dossemont se manifestait aussi par des retours fréquents à Jumièges. Là-bas, les défenseurs des ruines respiraient. En découvrant une affiche placardée sur les murs de Rouen, un riche agent de change parisien, Aimé Lepel-Cointet, s'était porté acquéreur des vestiges et poursuivait l'œuvre de Caumont. Comme son devancier, il était maintenant maire de Jumièges.

L'année noire

1862 fut funeste aux Dossemont. En janvier, ils perdirent deux filles. D'abord Victorine, 7 ans, qui se trouvait alors chez sa grand-mère à Jumièges. Et puis Rosine-Clotilde, l'aînée. Elle était dans sa quatorzième année. A croire que le bateau qui portait son nom fut maudit. Car, le 27 décembre, Louis Dossemont appareilla pour son dernier voyage. Il partit encore sur la Rosine-Clotilde en compagnie de son frère Dominique. Le 8 février 1863, on le débarque à Villequier. La tradition familiale veut qu'il se soit noyé ce jour-là. L'état civil nous dit simplement qu'il est décédé chez lui, à 9 h du matin. Alors, maladie ou accident ? Cette mort qui fauche un homme de 41 ans n'a rien de naturel en tout cas. Langé lui-même écrira un jour : « je te dirai l'histoire de mon aïeul, le marin, qu'un coup de vent enleva de son bateau... »

Voilà Mathilde orpheline de père à 12 ans. Il ne lui reste plus que sa petite sœur, Albertine, que sa mère lui préfère avec ostentation. Dès lors, un oncle maternel va veiller de loin aux intérêts des deux fillettes : Émile Renault, un cultivateur et marchand de fruit qui arrondit sa bourse du côté de Barneville. Sa tutelle ne fut pas des plus efficaces. Car les mauvaises langues voudraient qu'avec sa complicité, la veuve Dossemont se soit accaparé l'héritage de ses deux filles et leurs intérêts dans la Rosine-Clotilde. Qui saura ! Le navire, en tout cas, navigua jusqu'en 1868 sous la houlette de Dominique Dossemont, le frère du disparu. Puis il fut vendu à Émile Silvestre, le patron des carrières d'Yainville, qui en fit un caillouteux. Le sloop achèvera ainsi son périple en transportant les pierres destinées à endiguer la Seine.

Une famille recomposée

Pour survivre, la veuve Dossemont avait ouvert une épicerie dans sa maison du Bas de Villequier. En 1870, Rose Renault finit par se remarier avec un confrère de la bourgade voisine. Dans la Grande-Rue de Caudebec-en-Caux, Joseph Gréverend, négociant en vins et spiritueux, gérait non seulement une épicerie mais aussi un cabaret bien fréquenté. Veuf, il était chargé de sept enfants. C'est donc dans cette famille recomposée que Mathilde Dossemont achèvera son adolescence.

Avec ses avalanches de pans à colombages, Caudebec est alors l'une de plus belles cités de Normandie. Elle est boudée par la révolution industrielle, ses tanneries déclinent, mais on y vient de loin pour s'exposer aux écumes du mascaret, ce mur d'eau de plusieurs mètres qui remonte la Seine avec furie aux grandes marées d'équinoxe. Maintenant cette ville heureuse tant courue par les peintres est un temps plongée dans l'horreur. Fin 1870, année du remariage de la veuve Dossemont, les Prussiens sont là. Et des Normands en blaude tirent sur leurs Dragons. En représailles, l'Occupant taxe la ville d'une amende colossale, menace de la détruire par le feu. Pour caution, des otages sont pris parmi lesquels Me Biochet, le notaire qui a scellé le contrat de mariage de Rose Renault et Joseph Gréverend. Mais bientôt « l'année terrible », comme on l'appelle, ne sera plus qu'un mauvais souvenir.

Le mariage de Mathilde

Mathilde est maintenant parvenue à maturité. Et c'est une très belle femme aux lèvres charnues, le regard pénétrant. Elle a déjà 30 ans, en 1881, lorsqu'elle épouse à Caudebec un garçon de sept ans son cadet : Augustin-Ursin Langé, employé de commerce à Rouen.

Augustin- Ursin Langé et Mathilde Dossemont.

Fils du sabotier de Colbosc, le jeune époux a eu une trajectoire aussi chaotique que celle de Mathilde. Benjamin d'une famille de 18 enfants, Augustin-Ursin a quitté le toit paternel à 14 ans pour se faire commis dans la capitale normande. Il vient de faire un an de service militaire dans le train des équipages, à Vernon, avant de trouver une place de col blanc dans l'armement maritime.

Mathilde apportait dans le pot commun une dot d'un millier de francs, des bijoux, de l'argenterie et un fort bon trousseau. Le mariage fut, paraît-il, « solennel et très animé ». Il y avait là les Langé, les Gréverend, la famille de Jumièges avec l'oncle Renault qui vivait à présent de ses rentes au Conihout et siégeait en bon notable au conseil municipal.

La naissance de Gabriel

Le nouveau couple s'installa à Rouen, 21, rue des Bonnetiers. Augustin-Ursin Langé avait un emploi solide et la maison se garnissait d'un mobilier cossu. De bonne éducation, Mathilde déployait toutes les qualités d'une femme d'ordre et d'économie. Dans la famille pléthorique de son époux, elle avait surtout l'estime de Pierre-Esdras Gosse, un beau-frère établi comme caissier à l'hôtel des ventes du Havre. Après trois ans d'une union sans histoire, le ventre de Mathilde se tendit enfin et un garçon vint au monde le 21 août 1884. La cathédrale venait de marteler les sept heures du matin. On lui donna les prénoms de Gabriel Augustin. Malingre dans ses langes, l'enfant s'annonçait difficile à élever. Quant à Mathilde, elle était gagnée par des douleurs articulaires. Et soudain sa vie bascula. Il sera dit que son mari, privé d'emploi, quitta subitement le domicile conjugal pour s'embarquer à bord d'un navire. Et disparut en mer. Qu'en est-il vraiment ? Laissons Gabriel-Ursin Langé nous conter lui-même la suite...

1 Charles-Antoine Deshayes, Histoire de l'abbaye Royale de Jumièges, Baudry, Rouen, 1929. Langé se référera sans cesse à lui.

2 Ulric(h) Gutting(u)er, née à Rouen en 1797, mort à Paris en 1866. D'origine suisse, ami d'Hugo, Sainte-Beuve et Musset, il est un précurseur de la révolution romantique.

Une enfance normande

Notre vie, jusqu'à la fin, demeure commandée par notre enfance et nous ne l'oublions jamais tout à fait, même si, en de lointains brouillards, elle disparaît. De ce bloc de notre existence première, avec notre mémoire endormie dans le souvenir, comme chantait un poète, ne nous apparaissent plus que quelques pans surgis, à l'image de ces pics qui de leur sommet percent les brumes. Parfois, remontant par des chemins de traverse, on accède, mais non sans difficulté, à ces paysages morts. Brèves éclaircies, à peine saisissables ! Que de poésie en allée dans les eaux tumultueuses ou paisibles de nos commencements !

Rue des Bonnetiers

Si je regarde en arrière, très loin, je vois encore toute pareille aujourd'hui, cette vieille rue des Bonnetiers qui court, étroite, le long de la cathédrales et des murs de l'archevêché de Rouen.

Mes parents habitaient une haute et étroite maison faisant face à l'entrée des jardins de l'archevêché. Elle est toujours là3. Elle porte le numéro 21 qui est est le quantième du jour de ma naissance.

On y entre par un long couloir mal éclairé, dont les parois sont garnies de boîtes à lettres en fer, ainsi qu'il est d'usage en province.

J'y naquis l'année qui précéda celle de la mort de Victor Hugo, non que j'aie l'intention en faisant cette remarque de faire acte d'orgueil, mais j'aime noter que ma vie prend racine dans ces temps dont j'ai tant aimé l'atmosphère littéraire. Je naquis à la suite d'un vœu que, paraît-il, beaucoup de dames de la ville formulaient quand elles avaient le bonheur de baiser l'anneau du cardinal-primat qui était alors Monseigneur de Bonnechose. On ne pouvait naître sous des auspices plus mystiques, ni plus pittoresques et les initiés n'ignorent pas que le nom de ce prélat a donné lieu à certains débats sur l'onomastique.

La rue des Bonnetiers (Collection Gabriel-Ursin Langé)

Du quatrième étage où nous logions, on pouvait voir le cardinal promenant sa pourpre dans les jardins dessinés au chevet de la cathédrale.

Mon père que je n'ai pas connu

Des brumes s'étendent sur ce paysage. Ma mère dut quitter mon père de bonne heure, elle abandonna le pays quatre ans après ma naissance. Celui qu'elle avait épousé n'était pas, à vrai dire, un si mauvais homme, mais c'était un esprit faible, incapable de réagir contre les mauvaises influences. Tout ce que je sais de mon père, que je n'ai pas connu, c'est qu'il avait, quand se dégageait des influences néfastes, un goût assez vif pour les vieilles armures, les faïences anciennes. Je retrouverai en moi, par la suite, cette inclination amplifiée dans le choix de mes lectures d'enfant.

Mon père mourut encore jeune4. Aux environs de 1910, j'ai pu voir sa tombe au cimetière Sainte-Marie du Havre et y lire ce prénom d'Ursin que j'ai cru sauver de l'oubli en l'adoptant dans la vie littéraire.

Ce mariage avait été une catastrophe pour ma mère, pendant longtemps, elle craignait les effets d'un certain atavisme chez moi. Sa famille la bouda, les amis s'éloignèrent et se méfièrent, pour leurs enfants, du ''maudit'' que j'étais devenu selon eux.

Les jours sans feu

Toute jeune, ma mère dut se mettre au travail. Elle connut les jours sans feu, au point que, par les grands froids, pour me réchauffer, elle allait chez une voisine charitable, tremper des serviettes dans l'eau chaude pour me les appliquer sur le ventre. Sa mère qui la rudoyait ne m'aimait pas. Par principe, ma grand-mère n'aimait pas les garçons, elle disait couramment, dans son langage brutal de rude normande, que j'avais des yeux de ''blin'' (mouton) et une tête de veau.

Je ne l'ai jamais aimée, mais c'est parce que je l'ai vue, trop souvent, poursuivre ma mère de ses sarcasmes que je ne saurais m'arrêter à de grandes marques de respect pour une famille qui, en pareil cas, manque formellement et gravement aux devoirs qui lui incombent, alors qu'elle exige des enfants ces mêmes sentiments de respect.

Chez un oncle fermier

Aussi loin, aussi profond que je regarde dans les lointains de mon enfance, j'aperçois un paysage de cour plantée d'arbres, noyé dans les brumes, et un scintillement d'argent courant à travers les prairies.

Je me sens encore tout endormi sur les épaules de celui qui joua ensuite dans ma vie un rôle important. Pour la première fois, du sommet de ces épaules, j'apercevais la campagne normande. Ce pays était Duclair5. Je n'ai conservé de ce séjour, chez un oncle fermier, qu'un vague dessin de ferme, un grand âtre, dans une grande salle commune, pleine des allées et venues des servantes, et chose plus grave, des images de la vie des hommes.

Plus tard, en lisant la Vieille Heaulmière de Villon, j'ai souvent pensé à la vieille femme qui venait se chauffer ''assise à croppeton'' devant mes yeux d'enfant.

Mon enfance à Caudebec

Je passais une grande partie de mon enfance à Caudebec-en-Caux, vieille petite ville dont j'ai conservé au fond de moi, avec affection, l'image ornée et paisible.

Ma mère y passa de longs mois. Ma grand-mère y tenait une épicerie, non loin de la rivière. Je l'admirais pour sa devanture principalement où étaient rangés dans des bocaux pleins de belles pipes et de sifflets en sucre. Au magasin était jointe une salle de café. On passait dans une sorte de grande cour vitrée où je vis quelques repas de fêtes, et de cette cour dans une buanderie où il y avait un four à cidre.

Au-dessus étaient les chambres. De ces chambres, j'ai gardé le souvenir mélancolique d'heures de maladie pendant lesquelles je contemplais un portrait représentant ma mère jeune. Cette image disparut depuis dans la tourmente d'un foyer qu'elle essaya toute sa vie de refaire et qui, par le fait de circonstances contre lesquelles elle ne pouvait lutter, constamment se défaisait.

Rose Renault, grand-mère maternelle de Gabriel.

Chez les Frères

On me mit pendant quelque temps chez les Frères. Je dus y faire de pâles progrès. Les frères étaient bien sévères... On faisait là surtout de belles pages d'écriture. Bah ! les frères n'aimaient sans doute pas ma façon d'écrire et ils abusaient un peu des coups sur les doigts de cet instrument cruel nommé aimablement signal.

Mon caractère s'y révéla malencontreusement par quelques scènes d'entêtement, ainsi la prétention de ne point saluer. Certains dégoûts devant la vie, peut-être, qui apparaissaient déjà, et que d'aucuns, d'une psychologie rudimentaire, ont pu interpréter comme de la timidité.

J'avoue que je n'ai jamais été très opportuniste, et cela m'a beaucoup nui.

Je devais revoir, des années après, cette vieille ville de mon enfance plus à loisir et sa belle petite cathédrale au clocher en forme de tiare où ma mère se maria.

Et son nom s'est quelquefois rencontré sous ma plume, en particulier dans Trois Abbatiales. Mais, des années à Caudebec, je n'ai conservé que le souvenir d'images affaiblies, chères pourtant. Je songe quelquefois avec émotion à mes jeux avec les petits camarades aux bords de la rivière gentiment appelée Sainte-Gertrude.

J'ai revu depuis le même paysage dans sa vieillerie, avec ses maisons baignant dans cette eau un peu mystérieuse des rivières citadines. Que sont devenues ces gentilles petites filles qui jouaient à colin-maillard avec moi. Le souvenir aussi de cette brave femme à qui j'avais été confié et qui me soignait si bien6. Longtemps après, ma mère avait recherché son amie pour lui témoigner sa reconnaissance, mais le temps les avait séparées à jamais.

Marchin de Modave

C'est au cours de ce séjour dans sa famille que ma mère connut une deuxième affection. Cette autre affection fut pour elle une nouvelle source de souffrances, et finalement la tranquillité de sa vie en fut compromise. Marchin de Modave, ancien médecin de Marine, de sang à moitié malgache, fort instruit, on le disait Marquis, causeur séduisant, avait beaucoup navigué et fait plusieurs fois le tour du monde à une époque où c'était rare. J'ai entendu dire que des membres de sa famille avaient été gouverneurs d'une île des possessions françaises. […]

A ce stade du récit, interrompons un instant Langé pour dire ce que l'on sait de Ferdinand-Marie Marchin de Modave de La Porte. Toutes ces particules le font descendre d'hommes de guerre liégeois qui, jadis, avaient château à leur nom. Plus tard, l'un de leurs descendants devait vainement tenter de coloniser Madagascar au nom du Roi de France. Et c'est à Madagascar que le Dr Modave a vu le jour, plus précisément à Sainte-Marie. Son père comme sa mère, née de La Maletie, y avaient des plantations ainsi qu'aux Trois-Ilets, près de Saint-Pierre-de-la-Martinique où un Langé aurait été leur employé.

Que sait-on encore de Marchin. On ne peut que se fier à ses propres dires. Et ils ne sont pas toujours fiables. Fils de Comte, il navigue dans les années 1865 à bord d'une unité de l'armement familial et transite par Santander. De 1863 à 1865, on le retrouve interne d'office à Marseille alors qu'une épidémie de choléra asiatique règne dans la région. Puis il embarque pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il nous dit aussi avoir été à cette époque à Tiflis, en Géorgie. En 1867, le voilà enfin reçu docteur en médecine à Strasbourg. On le localise ensuite au Havre de 1869 à 1881. Le voilà donc en Normandie. En 1885, prétend-il, Mathilde Dossemont implore son secours, Marchin commande alors un navire à Madagascar, son île natale. De là, il lui adresse aussitôt une importante aide financière. Puis il rentre en France. Redonnons vite la parole à Langé...

[…] Lorsque ma mère le connut, il naviguait encore. Sa vie antérieure avait dû être remplie d'aventures. Ma mère le suivit, et vit ainsi bien des pays, elle faillit même périr, elle m'a souvent conté sa traversée tragique du détroit de Gibraltar à bord d'un petit trois-mâts appelé L'Entrepreneur, alors que le vaisseau était servi par un équipage de matelots italiens qui ne songeaient, au plus fort du danger, qu'à réciter des patenôtres au lieu de manœuvrer.

Ma mère revint me prendre pour suivre définitivement Marchin. Il devait devenir pour moi une sorte de second père et le protecteur tout puissant de ma petite enfance. Quand je relis l'histoire de David Copperfield, je retrouve dans les premières pages à peu près toute mon histoire.

Je dois reconnaître que je dois à Marchin une partie de mon éducation et cette instruction fut la base sur laquelle j'ai pu me développer, car la nature peut vous avoir avantagé par quelque côté, encore, pour justifier les dons, est-il utile de posséder l'instrument qui permettra de s'en servir.

Marchin était petit, sec, et avait une très mauvaise vue qui l'obligeait à porter des lunettes qu'il rajustait souvent sur un nez un peu déformé, aux ailes très larges. Il arma deux trois-mâts francs, L'Entrepreneur7 et le Charles-Collet et fit de mauvaises affaires. Vers l'âge de dix ans, j'eus l'occasion de faire un séjour sur le Charles-Collet, en rade de Dunkerque.

Mon enfance s'est écoulée parmi les sextants, les cordages, hampes de pavillon et les canons d'alarmes, et tout ce qui restait des bateaux désarmés par défaut d'affrètement. J'y ai acquis du moins une science du langage de marine qui m'a fait plusieurs admirateurs, dans ma jeunesse, parmi mes contemporains à qui j'ai pu traduire les conversations passionnantes, rapportées dans les histoires épiques de naufrages, dans les récits enivrants des pirates.

Nous quittâmes la Normandie

Ces images mystérieuses de départ vers les lointains, je les retrouve encore quarante ans après. Je me souviens d'un magnifique nègre, d'une force herculéenne qui s'employait à faire mille tours pour me distraire, et aussi de ce malheureux petit mousse qui se sauva dans l'embarcation du bord et se perdit en mer.

Nous quittâmes la Normandie pour n'y plus revenir que de longues années après. Ma mère avait pardonné, malgré toutes ses souffrances, à ceux qui l'avaient abandonnée. Je n'hésite pas à écrire que ceux à qui elle fit l'honneur d'accorder son pardon n'en furent pas toujours dignes.

Si nous quittâmes Caudebec, ce fut à cause de la conduite insensée de Marchin. Ma mère n'avait pas tardé à se brouiller avec sa famille et la chose, avec le caractère de ma grand-mère, était inévitable. Un matin, je me réveillai dans un village du Nord qui s'appelait Rosendaël.

3 Elle fut détruite en 1940, précise Langé dans la seconde version de ses Mémoires.

4 Augustin-Ursin Langé est décédé à 47 ans à l'hôpital Pasteur du Havre où il était infirmier.

5 Selon Marchin de Modave, Gabriel-Ursin Langé fut placé à 2 ans en nourrice à Duclair chez Louis Bataille, au hameau du Bocage. Il avait 4 ans quand Marchin vint le rechercher.

6 Il s'agit de Mme Lintot, originaire de Duclair.

7L'Entrepreneur était un brick terre-neuvien immatriculé à Saint-Malo. De Livourne, Marchin adressa, en septembre 1887, deux images pieuses à Mathilde et son fils.

Ces Saharas du Nord

Ma destinée fut de passer toute mon enfance dans les Flandres françaises et belges. J'y connus des jours de misère. Ma mère avait apporté à Marchin tout ce qu'elle possédait : mobilier, bijoux, argenterie et, notamment, une fort belle collection d'assiettes anciennes. Peu à peu, tout disparut dans cette vie désorganisée, coupée de disputes qui souvent me terrorisaient par leur violence. […]

Rosendaël (Collection Gabriel-Ursin Langé).

Qu'il nous soit à nouveau permis de chuchoter entre deux paragraphes de ce récit. A Rosendaël, le 16 novembre 1888, Mathilde Dossemont accouche d'une première fille au 15, rue du Gazomètre. Celle-ci est déclarée en mairie sous les prénoms d'Ansbertine Maximilienne Rose, « née de mère inconnue ». Formule d'usage pour masquer l'adultère, car Mathilde reste légalement mariée à Augustin-Ursin Langé. Très vite, Rose va faire son entrée dans le Dictionnaire de la noblesse de France et des maisons régnantes d'Europe comme étant fille de « Ferdinand Marchin de Modave, armateur, ancien chirurgien de marine à Rosendaël (Nord). »

Modave de la Porte fut bien inspiré de demeurer au chevet de sa compagne alors prise de contractions. Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1888, veille de l'accouchement, son brick Entrepreneur faisait naufrage en Mer du Nord. Il emportait par le fond des notes généalogiques sur la famille Langé. Il plombait surtout les finances de l'armateur qui s'agrippa alors à son dernier rafiot mais aussi ses diplômes...

Le Dr de Modave songea alors à devenir correspondant de la Société de Médecine de Nice. La docte assemblée statua sur sa demande en sa séance du 6 décembre 1889 après avoir donné lecture d'une « lettre de M. le docteur de Modave de la Porte, de Rosendaël-les-Bains sur Dunkerque, adressée à M. Bonnal il y a quelques mois. Ce confrère, s'occupant de climatologie, demande à être membre correspondant de la Société de Nice. Aucun de nous ne connaissant M. de la Porte, il est décidé qu'une démarche sera faite auprès du directeur de la Société du Concours médical, dont il dit faire partie, pour nous renseigner sur la régularité de son diplôme. »

Mais revenons au récit de Gabriel...

La Villa Désirée

[…] Nous vînmes habiter à Malo-les-Bains, plage du Nord, alors peu connue. Nous y occupions une villa appelée Villa Désirée. L'appellation m'a souvent parue ironique, car les souvenirs de mon enfance à la Villa Désirée sont tissés de mélancolie et de douleur. Marchin y vécut pourtant à l'apogée de sa fortune. Il y menait grand train. Une année, des religieuses, à je ne sais quelle occasion, firent un séjour à la villa. Elles m'offrirent, en partant, une poupée mécanique en métal colorié qui faisait ma joie car elle marchait. On la remontait avec une clef et le ressort détendait deux roues. Le second du navire m'offrit une petite souris mécanique. C'étaient là, pour moi, de grands événements, et si je les note si longtemps après, c'est que l'homme ne peut oublier les plaisirs de l'enfant. Je n'étais guère gâté en jouets, et je m'attachais aux moindres choses dont je pouvais devenir propriétaire. Aussi, je fus fort meurtri le jour où, quelqu'un m'ayant offert une magnifique boîte de soldats de plomb, je fus obligé de la donner aussitôt à l'enfant d'un voisin qui nous avait rendu je ne sais quel service. Ma petite cervelle soupçonna obscurément une injustice. La privation était d'autant plus grande que j'avais un faible pour les soldats aux beaux uniformes. Ce goût étrange pour quelqu'un qui sait bien où mène l'emploi des armes, m'est resté. J'aime toujours les belles gravures représentant de beaux uniformes et il m'arrive souvent d'entrer aux Invalides pour regarder à mon aise les héroïques loques de jadis.

Est-ce la couleur qui m'attire ? Les souvenirs d'histoires qui se rattachent à ces uniformes ?

Une abominable chipie

Il arrivait à Marchin de s'absenter avec ma mère. Il me confiait alors à la bonne, une certaine Louise dont j'ai gardé le plus vilain souvenir, car c'était une abominable chipie. Elle ne pouvait me sentir. Elle m'accablait de punitions dont quelques-unes étaient assez féroces. Je lui rendais cependant quelques services quand son ''tourlourou'' venait la voir. Souvent, elle m'emmenait avec lui sur la plage ou au bal. A la plage, je marchais devant, et je voyais bien que c'était afin qu'elle pût embrasser son soldat à l'aise. Au bal, on me confiait le lourd sabre de chassepot et l'encombrant shako.