Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

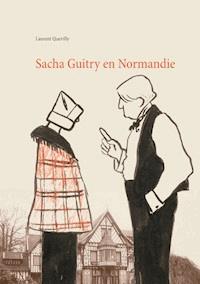

Mais que diable est-il venu faire à Yainville ! En 1913, dans ce petit village de Seine-Inférieure, Sacha Guitry fait du manoir des Zoaques sa résidence d'été. Entre deux soirées mondaines, c'est là qu'il rédige de nouvelles pièces à succès, là qu'il travaille à son tout premier film, là encore qu'il file le parfait amour avec Charlotte Lysès, sa première femme. Pour Guitry, les années Yainville marquent sa consécration. Quand soudain éclate la guerre et la mésentente conjugale... Ce livre retrace donc la vie quotidienne aux Zoaques. Mais il tente d'abord de percer le mystère de la généalogie de Guitry. Car ses liens avec la Normandie ne se limitent pas à Yainville. Notre enquête nous mène au Merlerault, dans l'Orne, berceau de ses ancêtres, mais aussi dans la Manche. Nous suivrons Sacha, enfant, en vacances à Barneville-la-Bertran, Villerville, Dieppe où, jour historique, l'homme aux cinq épouses perd sa virginité. C'est à Saint-Valery-en-Caux qu'il fait ses premiers pas fort maladroits d'acteur. Honfleur le verra se marier au cours d'une cérémonie délirante puis résider là plusieurs été. On le retrouvera encore à Tortisambert, Deauville, Houlgate et combien d'autres lieux de la verte province. Bref, voici le parcours d'un écrivain normand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Du même auteur, chez le même éditeur

14-18 dans le canton de Duclair, Books on Demand, 2015

Le baron de Vastey, la voix des esclaves, Books on Demand, 2014.

Chez d'autres éditeurs

Histoire et portraits d'Ergué-Gabéric, Ar Kae, 2008.

La drôle d'histoire du Finistère (dessins), Des dessins et des mots, 2005.

Jean-Marie Déguignet, Rimes et Révoltes (préface), Blanc silex, 1999.

Contes et légendes de Basse-Cornouaille (illustrations), An Here, 1998.

Intégrale des mémoires d'un paysan Bas-Breton (préface), An Here, 1998.

Presse-Bouc (dessins de presse), éditions de Kerguélen, 1986.

Volontaires pour le tiers-monde, (illustrations), Karthala, 1986.

© Laurent Quevilly

Illustration de couverture : dessin de Guitry pour le programme de La pèlerine écossaise le représentant avec Charlotte Lysès. En arrière-plan, carte postale du manoir des Zoaques.

À Charles Floquet,

des Amis de Sacha Guitry

qui un jour m'écrivit :

« Voici quelques notes qui, je l'espère,

vous seront de quelque utilité. »

Elles l'ont été.

Table des matières

Une barrière verte et blanche

L'enfant du Merlerault

Secret de famille

Noël russe, Toussaint normande

Les étés de Barneville

Les amants de Saint-Valery

Le mariage à Honfleur

Entre chaumière et château

Yainville avant Guitry

Les Zoaques

Les premiers invités

Le poireau d'Athanase

Un drôle de règlement

Monet et Mirbeau à Yainville

La Maladie

C'est la guerre !

Le premier film

La grande scène des adieux

Les Zoaques après Guitry

Guitry le Normand

Épilogue à Yainville

Généalogie de Sacha Guitry

Une barrière verte et blanche

C'était une barrière verte et blanche en plein cœur de la cité ouvrière. Mêmes montants verts, mêmes croisillons blancs que celles des agents de la centrale EDF. Mais ses dimensions trahissaient une entrée de château. Car ce portail fermait une longue allée plantée de peupliers, si longue que nos yeux ne parvenaient pas à distinguer la mystérieuse demeure ainsi desservie. Seul un panneau en résumait l'esprit : « Propriété privée, défense d'entrer. »

Enfants, nul d'entre nous n'aurait osé s'aventurer dans cette allée interdite. C'était là le domaine de Mustad, un industriel norvégien qui régnait sur la clouterie du bourg voisin. Mais dans nos têtes, cette barrière infranchissable restait celle du manoir de Sacha Guitry, le réalisateur de Si Versailles m'était conté, un film que nous avions tous vu au cinéma du Trait. Son auteur venait tout juste de mettre un point final à sa carrière. Par nos parents, nous savions que Guitry l'avait débutée ici cinquante ans plus tôt. Combien d'années avait-il vécu à Yainville ? Avec laquelle de ses innombrables épouses ? Qui, depuis Guitry, avait habité les Zoaques ? Nos tantes citaient des noms impossibles à retenir : Stavisky, Von Paulus, ce général allemand anobli à tort dans la mémoire des gens. Rien de bien précis.

Les années passèrent, rythmées de temps à autre par la rediffusion d'un film de Guitry : Les perles de la couronne, Le trésor de Cantenac, Le roman d'un tricheur... J'y voyais beaucoup d'esprit, de fantaisie et d'élégance, un goût pour l'Histoire de France qui vous mettait en appétit. Mais la France, la Vieille France de Guitry n'était pas vraiment la mienne. J'entendais ses détracteurs le dépeindre pédant, misogyne, égotiste, réactionnaire. On le disait planqué en 14, collabo en 40. Bref, j'avais envie de faire plus ample connaissance avec le plus illustre des Yainvillais...

En 1980, André Bernard, administrateur des Amis de Sacha Guitry, s'adressa à Jean-Louis Claudet, maire d'Yainville, qui fut pour moi le plus charmant des voisins. L'association souhaitait qu'une rue du village portât le nom de celui qui l'avait habité. Ce qui eut pour vertu d'aiguiser l'esprit de curiosité du jeune journaliste que j'étais devenu. J'écrivis sans trop y croire aux Amis de Sacha Guitry et j'eus la divine surprise de recevoir un dossier sur les années Yainville concocté par Charles Floquet. Encouragé dans ma quête, je consultais les biographies de Guitry évoquant cette période, comme celles, très documentées, de Jacques Lorcey. Il avait déjà tout dit ! Ne me laissant pour seule initiative que celle d'interroger autour de moi les derniers témoins de l'époque, espérer, qui sait, quelques pépites oubliées du côté des archives, éplucher la presse d'antan. Ce que je fis tranquillement au fil des ans pour bercer ma nostalgie du pays. Aujourd'hui, je vous invite enfin à pousser avec moi la barrière verte et blanche.

1

L'enfant du Merlerault

Mon père naquit à Paris

Mais c'était un Normand !

Sacha Guitry.

« Je suis né le 22 avril 1882 à Tortisambert, petit village bien joli du Calvados dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Troarn en quittant Livarot... » Ainsi débutent les Mémoires d'un tricheur. Mais d'où nous vient le vrai Sacha Guitry, l'homme aux 130 pièces, aux 36 films, aux cinq épouses. Évoquer sa généalogie, c'est déjà voir la Normandie...

Le quartier de l'église, au Merlerault, où vécurent les ancêtres de Guitry.

Les racines normandes de Guitry sont profondes et datent de l'Ancien régime. Au Merlerault, petit bourg de l'Orne, paradis du cheval normand, les Guitry vivaient là depuis trois générations. À force de retourner une terre molle sous la pluie et dure comme pierre au soleil, l'aïeul de cette famille avait fini par acquérir la Cour-Thoriel, un joli corps de ferme adossé au presbytère. Là, son fils se fit tailleur d'habits. Puis son petit-fils marchand.

La Révolution éclate. Fervents catholiques, les Guitry boudent les messes des prêtres assermentés que sont le curé Rombault-Lanos et François Pouqueville1, vicaire promis au plus bel avenir. Voilà qui vaut à la doyenne du clan, Jeanne Beaumont, veuve Guitry, quelques jours de cachot au château de Gacé. En revanche, le benjamin de la maison, Robert Guitry, prend le parti des Bleus et croque du Chouan2. Ambiance dans la famille...

Et puis le temps apaisa les discussions à table. Napoléon était déjà oublié, la monarchie avait repris ses droits. Quand soudain on vit arriver au Merlerault Charles X en personne. Chassé par une nouvelle révolution, celle de 1830, son carrosse fuyait vers Cherbourg où l'attendait un paquebot. Il entraînait dans ses roues ses derniers fidèles et une troupe de soudards aux aguets. À l'arrivée bruyante du convoi, un bambin sort précipitamment de la Cour-Thoriel. Il s'appelle Louis-Edmond Guitry. Et c'est le grand-père de Sacha. Des dizaines voitures brinquebalant des têtes altières, et des malles armoriées s'arrêtèrent dans la Grand-Rue, devant le Logis des Tourelles. C'était le domaine du chevalier de la Roque, l'ancien garde du corps du Roi retiré là pour élever des chevaux de course. Louis-Edmond Guitry se posta aux premières loges. Et pour les yeux de cet adolescent de 15 ans, ce fut un spectacle inoubliable que d'épier ces grands du royaume. Au milieu d'eux rayonnait Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette. Tout ce beau linge dormit aux Tourelles tandis qu'un huissier en costume d'apparat gardait l'entrée. Quant aux soldats de l'escorte, ils bivouaquèrent au clair de lune dans l'herbage voisin.

Au petit matin, de nouveaux attelages apportèrent des vêtements de rechange aux fugitifs. Et la duchesse de Berry put enfin abandonner son habit d'homme pour apparaître dans toute sa féminité aux villageois. Avant de reprendre la route, le monarque déchu et sa suite fendirent la foule pour assister à la première messe en l'église Saint-Martin. Puis ils disparurent, empanachés par la poussière du grand chemin.

Quelques années plus tard, ces images encore en tête, Louis-Edmond Guitry embrasse longuement ses parents au relais de poste du Merlerault. Avec l'esprit de conquête de ses vingt ans, ce sujet de Louis-Philippe monte à Paris pour s'y faire employé de commerce. Après des débuts au Louvre puis au Bon Marché, on le retrouve garçon coiffeur dans les galeries du Palais-Royal3. Après tout, le métier lui est déjà familier. Son oncle Richard est le perruquier du Merlerault.

Coupe-chou et jeton gravé au nom d'Aubril.

Au Palais-Royal s'alignent quelque quatre-vingt-huit boutiques. Marchands d'estampes et de nouveautés, librairies et cabinets de lecture, limonadiers et perruquiers. Une foule de chalands s'y presse, quadrillée par pickpockets et gourgandines. En maniant les ciseaux au cœur commercial de la capitale, Louis-Edmond Guitry ne remerciera jamais assez son employeur. Normand comme lui, Joseph Aubril4 a fondé son salon de coiffure en 1812. Coutelier attitré de Madame la Dauphine sous la Restauration, il s'est d'abord fait remarquer en faisant frapper des médailles à son nom. Vendus à une clientèle huppée, ces jetons de cuivre constituaient une monnaie d'échange pour vos prochaines coupes de cheveux. Mais M. Aubril s'est aussi taillé une solide réputation en inventant toutes sortes de choses : une eau balsamique stomophéline pour vous fortifier les gencives, une lotion capillaire appelée Philocôme, un cuir à affûter baptisé Corioptime et surtout une "pâte à faire couper les rasoirs". Derrière le comptoir, pour des messieurs à rouflaquettes, Louis-Edmond Guitry procède avec emphase aux démonstrations : « Vous enduisez le cuir de l'affiloir à l'aide de ce bâtonnet. La couche que vous voyez là sera amplement suffisante pour tous vos rasages de la semaine. Puis on aiguise la lame en répétant comme ceci un mouvement de va-et-vient. Et vous verrez que le plus mauvais des rasoirs retrouvera le tranchant d'une lame de Damas. »

Louis-Edmond Guitry est l'archétype du personnage balzacien. Économisant sou après sou, se façonnant le physique d'un bon bourgeois besogneux cultivant les lettres, il finit par racheter le fonds de commerce de son patron. Sans les murs. Pour exercer ses activités de perruquier, il dispose, en 1844, d'un "brevet non garanti par le gouvernement". Un métier qu'il délaisse bientôt pour se consacrer exclusivement à la vente de nouveautés et la coutellerie au détail. On trouve ainsi chez lui des " eustaches ". Car c'est désormais le surnom de tout objet tranchant. On le doit à une chanson, Mon coutiau, composée par un Rouennais, Eustache Bérat. Au Palais-Royal, le chanteur Ancel a popularisé aussi les premiers succès du jeune frère d'Eustache : Eugène Bérat. Depuis, il n'est pas un jour sans que Louis-Edmond Guitry n'entende de son échoppe mille orgues de barbarie débiter J'irai revoir ma Normandie. Il la reverra souvent.

Pour asseoir sa réussite, Guitry inonde la presse de réclames pour la fameuse pâte Aubril vendue 1 F le bâton. À Paris, l'enfant du Merlerault se fit ainsi une situation, à défaut de se faire un nom. Car tout le reste de son âge, ses habitués s'obstineront à lui donner du « M. Aubril ». C'est que l'enseigne, sise au 139, galerie de Valois, gardait toujours le nom du fondateur de la maison. On avait simplement ajouté en lettres discrètes : « Guitry successeur ». Et Louis-Edmond entretenait habilement la confusion entre l'inventeur et sa propre personne. Qui aurait acheté une pâte Guitry !

Justement, que devient le vrai Monsieur Aubril ? À 63 ans, doté de la rente viagère versée par son ancien employé, il s'est retiré dans sa propriété de Seine-et-Oise d'où il dirige un obscure Mouvent des travailleurs démocrates de la vallée d'Yerres. En 1849, alors que Louis-Napoléon Bonaparte préside aux destinées de la IIe République, Joseph Aubril se présente aux élections. Son programme ? l'anoblissement général de la France et le droit, pour tout citoyen, de faire précéder son nom d'une particule. « Voilà qui, assure-t-il, provoquera une certaine fierté dans les rangs de la classe ouvrière ». Ce qui fut couronné par une pitoyable débâcle électorale.

Voici venir les années 1850. À la tête de son affaire prospère, Louis-Edmond Guitry, resté jusque-là célibataire, se met en ménage avec son employée, Adèle Nourry. Du jour au lendemain, à 35 ans, il se retrouve ainsi avec deux enfants tout faits sur les bras : Aristide-Paul et Adèle Philippe, nés d'un premier lit de sa compagne. Ils ont alors une douzaine d'années.

Avant de trôner, imposante, derrière la caisse du magasin Aubril, Adèle Nourry aura eu le parcours d'une provinciale ballottée par des problèmes sentimentaux. Elle est née à Nevers, au Bout du Pont de Loire, d'un couple de cabaretiers : Claude Nourry, serrurier à ses heures et Scholastique de Dion d'Aumont, descendante d'une vieille lignée aristocratique. Bref, l'union de la carpe et du lapin. Et comme de fait, les parents d'Adèle avaient finis par se séparer. Elle suivit alors sa mère à Paris. Là, à 18 ans, Adèle Nourry se maria avec un certain Augustin-Louis Philippe et mit donc au monde ses deux enfants.

Mais qui donc est son mari ! À cette époque gravite autour du Palais-Royal un Augustin-Louis Philippe. Originaire de Sebourg, dans le Nord, ce fils d’instituteur est venu, à l'instar de Guitry, tenter sa chance à Paris. D'abord comme commis de marchand. Puis tailleur au 167, galerie de Valois. En 1843, il fonde sa société, Philippe & Cie, rue de Castiglione5. Très vite, l'entreprise fait faillite. En 1845, voilà Philippe devant la cour d'Assises, flanqué de plusieurs complices, pour banqueroute frauduleuse et détournement de biens6. Son épouse eut à subir chez elle des perquisitions et vit partir Philippe pour trois années de prison...

Entre temps, la mère d'Adèle, Scholastique de Dion, inventait un enduit hydrofuge pour toits et terrasses qu'elle mit au point avec son amant, Charles Antoine Chrétien. Il ne lui restait plus qu'à fonder une société d'exploitation7. Divorcer enfin d'avec son serrurier de Nevers. Et se remarier avec Chrétien.

Telle était donc la belle-famille dans laquelle entrait Louis-Edmond Guitry, même s'il n'épousera jamais sa compagne. Et quelle famille ! Rue de Grenelle, Adèle Nourry rendait visite à un vieil oncle en fin de vie, Michel-François de Dion, ancien grognard de Napoléon. Six blessures, sept chevaux tués sous lui, il avait été promu officier sur le champ de bataille par l'Empereur en personne qui lui prodigua les plus belles paroles. Après quoi, Napoléon l'avait fait chevalier de la Légion d'Honneur8.

Adèle fréquentait aussi ses deux sœurs, nées comme elle à Nevers. Surtout Louise Gabrielle. Fort jolie, celle-ci venait de faire un mariage inespéré avec Raoul de La Châtre. Voilà qui lui conférait le titre de comtesse et lui permettait de tenir salon, d'abord rue Tatbout puis avenue des Champs-Élysées. On entendait chez elle de fins esprits, tous du Parti conservateur, comme Arthur de La Guéronnière dont la comtesse était l'égérie. De sa voix douce elle appelait dans son nid tous les oiseaux chanteurs de Paris et son salon est bien le dernier où résonnait encore la harpe9. Son époux, le comte de La Châtre, séjournait souvent Outre-Manche où il avait déposé le brevet d'invention de sa belle-mère. Mais là-bas, il avait aussi trouvé un mari à la troisième des sœurs Nourry, Marie Scholastique, qui fut ainsi unie à un pair d'Angleterre. Belle destinée pour ces filles de cabaretiers nivernais.

Dans une telle harmonie, Louis-Edmond Guitry et Adèle Nourry songèrent à fonder leur propre famille. La chose sera très compliquée...

1 Natif du Merlerault, François Pouqueville (1770-1838) fut médecin, diplomate, explorateur et accompagna Bonaparte en Égypte.

2Ouest-France, 24 juillet 2007.

3Annuaire de Messieurs les perruquiers et coiffeurs de la ville de Paris, 1845.

4 Il est né à Saint-Lô en 1787 et mort à Yerres en 1876 (Arch. de l’Essonne).

5Gazette des tribunaux, 29 novembre 1843, P. 96.

6Les Débats politiques et littéraires, 29 octobre 1845.

7Gazette des tribunaux, 16 décembre 1843, p. 158.

8 Archives nationales, Paris, dossier L0686004.

9 Arsène Houssaye, Les douze nouvelles nouvelles, 1889.

2

Secret de famille

C'est une erreur de croire

que les femmes ne peuvent garder un secret.

Seulement elles s'y mettent à plusieurs !

Sacha Guitry

Il y eut d'abord Valentine en 1852, puis Edmond l'année suivante. Au magasin Aubril, Louis-Edmond Guitry et sa caissière élargissaient leur cercle familial. Ces enfants s'ajoutaient aux deux qu'Adèle avait eus de son premier lit, les petits Philippe.

Mais voilà qu'un jour de janvier 1858, un attroupement se forme devant la boutique. Louis-Edmond vient d'essayer sur son ongle le tranchant d'un rasoir. Imitant aussitôt son maître, le ouistiti du magasin en fait de même. Et se mutile la main. Des nez se collent sur la vitrine et un journaliste du Figaro qui passait par là rapportera le cocasse de la scène. Le même journal ne se lasse pas du reste de vanter les mérites de la pâte écoulée par Guitry : « Le Squatter qu'ont scalpé les Indiens, le juge écorché vif par Cambyse n'ont pas souffert supplice pareil à celui du malheureux qui promène sur son épiderme une lame à tranchant incertain. Eh bien il est un moyen d'échapper à ces tortures, c'est de recourir à la pâte Aubril... »

Devant tant de publicité, un enfant de 7 ans se sert un jour de cette préparation miraculeuse pour aiguiser un couteau. Puis il heurte un meuble et tombe. Le couteau se referme violemment et le pauvre petit a le doigt de la main gauche coupé. Nouvel article du Figaro. Nouvelle réclame pour la fameuse pâte Aubril « que M. Guitry, précise bien le journal. vend au Palais-Royal, galerie de Valois, 139. »

En 1860, c'est sous la seule signature d'Aubril qu'est publié un très sérieux Essai sur la barbe et sur l'art de se raser. Cet auteur sans prénom retrace l'histoire de la pilosité masculine depuis l'aube de l'humanité et pose cette question essentielle : « Adam fut-il créé avec du poil au menton ? » C'est si bien écrit qu'on dirait du Guitry. Le grand-père de Sacha en est manifestement l'auteur.

À la faveur de l'été, « Monsieur Aubril » redevient Louis-Edmond Guitry. En 1862 s'ouvre la ligne Paris-Granville avec sa gare au Merlerault. Chaque année, l'enfant du pays reviendra donc à la Cour-Thoriel où vit toujours sa sœur tandis Françoise que son frère Alphonse, capitaine d'artillerie, est mort à la fleur de l'âge.

La ferme familiale de la Cour-Thoriel où reviennent chaque été les Guitry.

Quand Louis-Edmond Guitry descend du train, il est suivi de sa famille qui s'est encore agrandie. Sautant sur le quai, voici donc Valentine, l'aînée, très douée pour le piano. Voici maintenant Edmond. Lui, on en fera un commerçant. Et voilà le petit dernier, Lucien, qui ne pense qu'à devenir comédien. Enfin n'oublions pas les deux pièces rapportées : Aristide-Paul Philippe, fort attiré par le dessin et Adèle Philippe qui, elle, n'aspire à rien.

D'Adèle Nourry, Louis-Edmond Guitry a donc eu trois enfants. On devrait plutôt dire "aurait". Car il existe un doute sur la filiation entre ce père et ses héritiers qu'il appellera toute sa vie « mes amis » plutôt que « mes enfants10 ». Ce doute, il vient de son testament précoce et non daté exhumé par Jacques Lorcey : « Je me suis créé, nous dit Guitry, une famille sur laquelle se concentre toute mon affection ». Puis il évoque ainsi les trois petits à sa charge : « Je les élève et les soigne comme s'ils étaient mes enfants... » Parlant de Valentine, l'aînée : « je la prie de guider de ses conseils Edmond et Lucien qu'elle considère comme ses frères. » Quant à sa compagne, dite veuve Philippe : « Je désire qu'elle leur tienne lieu de mère, ce dont l'affection qu'elle leur témoigne ne me permet pas de douter un seul instant11. » Curieuse façon de présenter sa famille. Mais alors, si ces enfants ne sont pas de lui, que font-ils sous son toit ? Qui sont leurs parents biologiques ? Sont-ils même frères et sœur !

Par ses dispositions testamentaires, Louis-Edmond invitait ses ayant-droit à solliciter le Garde des Sceaux à leur majorité pour porter le nom de Guitry. Un événement précipita les choses. Car voilà qu'en 1864, le marchand de coupe-choux se rend à la mairie du 1er arrondissement et reconnaît en vrac cette bien curieuse fratrie. L'affaire eut pour témoin Aristide-Paul Philippe, alors âgé de 26 ans et devenu dessinateur.

Désormais, Monsieur Guitry est donc officiellement le père naturel de ces trois enfants considérés jusque-là comme étant étant « nés de parents non dénommés.» Alors vite, consultons leur acte de naissance. Hélas, ceux des deux premiers, Valentine et Edmond, ont brûlé sous la Commune. En revanche, l'incendie de l'Hôtel-de-Ville a eu le bon goût d'épargner celui de Lucien. Et le voici : « L'an 1860, le 14 décembre, à 11 heures du matin, par devant nous Athanase Louvet, maire et officier de l'état civil du deuxième arrondissement de Paris a comparu Monique Catherine Isidorine Vernet, femme Hostein, âgée de 46 ans, sage-femme, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 33, laquelle nous a déclaré qu'hier, à 10 heures du soir, il est né même rue, n° 34, un enfant du sexe masculin, quelle a présenté, auquel elle a donné les prénoms de Germain Lucien, et qu'il est fils d'une personne qu'elle ne peut nommer... »

Une personne qu'elle ne peut nommer ! Celle qui vient d'accoucher sous X peut-elle être Adèle Nourry ? Oui, elle n'avait encore que 43 ans. L'adresse indiquée, rue des Petits-Champs, correspond à celle de Louis-Edmond et d'Adèle à cette époque. Ce n'est qu'en 1861 qu'ils auraient acheté un appartement plus cossu, 27, rue de Valois12, face à leur boutique. Bref, tout laisse à penser qu'ils sont bien les parents naturels du chérubin. En marge du registre, on ajoutera plus tard : « Par acte dressé le 18 octobre 1864, le sieur Edmond Guitry a reconnu pour le sien l'enfant inscrit dans l'acte ci-contre. » Adèle Nourry, elle, ne reconnaîtra jamais personne.

Ainsi le petit Germain Lucien devint-il Lucien Guitry. Et celui qui avouait enfin l'avoir procréé ne lui donna pas que son nom. Il lui transmit aussi sa passion du théâtre. « Mon père tenait en mémoire, toute fraîche, plus de cinquante comédies, tragédies, drames ou vaudevilles dont ils connaissait tous les rôles13. » La Comédie française est toute proche de la boutique Aubril. Et quand la maison de Molière ne fait pas le plein, un employé distribue les billets invendus dans la galerie Valois. Lucien ne rate aucun spectacle. À cinq ans, il fait ses premiers pas dans le salon de sa tante, la comtesse de la Châtre, en déclamant Ruy Blas. Plus tard, il s'inscrit aux cours d'un vieux sociétaire du Français et affûte sa vocation. Bientôt sa diction sera parfaite. Et ses silences n'appartiendront qu'à lui.

Mais Louis-Edmond Guitry favorise aussi la vocation artistique de sa fille aînée qu'il place au Conservatoire de piano. Une épaisse chevelure brune, des doigts agiles, la gracieuse Valentine est tout aussi passionnée que son jeune frère. Tandis que Paris vit les heures sanglantes de la Commune, elle est la seule élève à faire des gammes sur fond de mitraille dans une salle de cours désertée. On la demande dans les salons de l'aristocratie parisienne, dont celui de sa tante. Elle joue aussi salle Pleyel. Valentine sortira du Conservatoire auréolée d'un premier prix. Reste Edmond. Lui, on lui réserve le secret de la pâte Aubril. Il vendra nécessaires de voyage et rasoirs de long-cours en arborant une barbe fleurie qui déroutera sa clientèle. Cependant, nous verrons qu'Edmond Guitry sera aussi un acteur culturel et une figure des soirées parisiennes.

Lucien Guitry enfant puis au Conservatoire.

Si la famille Guitry s'épanouit à Paris, son chef, Louis-Edmond, garde toujours un pied dans l'Orne. À tel point qu'en 1868, il prête de l'argent au charcutier de Sainte-Gertrude-Sainte-Colombe, Honoré Leprieur, pour l'acquisition de champs expropriés. Cinq ans plus tard, n'étant toujours pas remboursé, Guitry actionne Me Vital Levillain, l'huissier du Merlerault. Le tribunal d'Argentan ordonne la vente des terrains14.

Le 25 février 1878, tout notre petit monde est en deuil. La mère d'Adèle Nourry, Scholastique de Dion, rend l'âme dans le XVIe. Et c'est Louis-Edmond Guitry qui va déclarer le décès. Preuve qu'il tenait cette femme pour belle-mère, même s'il n'était pas marié.

L'été 1878 voit Valentine Guitry donner un concert au Pavillon des Fêtes de Dieppe15. Son jeune frère la suit dans les allées montantes de la notoriété. À 17 ans, diplômé du Conservatoire, Lucien Guitry débute dans La Dame aux Camélias sous l'œil approbateur d'Alexandre Dumas fils. Le voilà lancé. À la scène comme à la ville. Un soir, le beau Lucien séduit la fille de M. de Pont-Jest lors d'une soirée privée donnée par cet écrivain et journaliste très en vue. Ancien officier de Marine, Pont-Jest s'appelle plus prosaïquement Delmas. Il a vécu aux Indes et fait la campagne de Crimée. Réactionnaire au point d'être défié en duel par un ancien Communard, Delmas n'accepte pas la liaison de sa fille Renée avec ce saltimbanque aux mœurs volages. Alors, le couple s'enfuit à Londres pour s'y marier avec la complicité de la grande Sarah Bernhardt. Renée est douée pour la sculpture. Mais c'est la comédie qui la tente. Ce qui agace passablement son jeune mari dont la carrière s'élève déjà au firmament. La preuve : on le réclame chaque hiver en Russie où un contrat de neuf ans le lie avec le Théâtre Michel. Là, le Tsar Alexandre III est le moins modeste de ses admirateurs.

Voilà pourquoi, le 21 février 1885, Sacha naît dans un luxueux appartement de Saint-Pétersbourg, sur la plus belle avenue qui soit dans toute l'Europe de l'Est. La pendule venait de sonner les sept heures et demie du soir. L'empereur de toutes les Russies acceptant son parrainage, on le déclare au consulat de France sous le prénom d'Alexandre. Mais quelque Babouchka le surnomme aussitôt Sacha.

Quand le vieux Guitry apprit l'illustre parrainage de son petit-fils, on imagine la stupéfaction de cet homme du genre taiseux. Retiré des affaires, il vivait le plus souvent dans la maison familiale du Merlerault où sa sœur n'était plus de ce monde16. Là, son fils Lucien lui rendra souvent visite. On verra ainsi le comédien s'adonner à la chasse au haras de la Soudarderie, un château construit par son ami Charles Lacour, un temps propriétaire du magasin Aux trois quartiers, à Paris. Attaché à ses racines normandes, Lucien Guitry évoquera Le Merlerault dans ses écrits17. « Il n'y a qu'un pays : le pays natal, qu'une maison : la maison paternelle... C'est d'abord la maison et, dans cette maison, une pièce, un coin de cette pièce... C'est, dans le jardin, un coin de ce jardin, coin familier, habituel, élu, un détour d'allée, un vieux poirier, la couleur de la muraille entre les espaliers... C'est, plus loin, la haie du pré et les grands ormes tortillards qui s'échappent et croissent souverainement... C'est la plaine composée des deux mille champs des trois communes, les luzernes vertes, les sainfoins carminés, les blés roux, les avoines pâles18... »

Ainsi était la Cour-Thoriel, demeure champêtre que possédaient les Guitry depuis cent-cinquante ans.

En 1914, Le Merlerault fêta sa centenaire, Françoise Hamel, veuve Fossey. Née un avant Louis-Edmond Guitry, elle en aura connu la famille.

Mais repartons vite en Russie puisque le petit Sacha y suit ses parents chaque hiver. Hélas, un grand froid gèle leurs relations. Après la perte d'un quatrième enfant, lasse des aventures extraconjugales d'un époux surnommé "Divan le Terrible", Renée de Pont-Jest obtient le divorce à son profit en septembre 1889. Exactement le même mois, affecté peut-être par ce drame familial, Louis-Edmond Guitry décède au Merlerault. Loin de ses fils. C'est le charron et le garde-champêtre du village qui signent l'acte de décès. Était-il le père de ses enfants, Adèle Nourry les avait-elle mis au monde ? Le patriarche emportait son secret dans la tombe.

Pierre tombale de la famille Guitry, cimetière du Merlerault.

Averti à temps du décès, Lucien Guitry retarde un nouveau départ en Russie, saute dans le train de Granville et vient suivre le cercueil par un temps de Toussaint. Au fil des ans, dans son miroir, le comédien aura le sentiment de ressembler de plus en plus à son père. Il fera agrandir la seule photo qu'il conservait de lui, gardera en mémoire ses expressions teintées de patois et qu'il citera avec le même accent normand. Mais aujourd'hui, la terre du Merlerault avale le sarcophage de Louis-Edmond Guitry. Lucien regagne Paris. Et prend enfin la route de Saint-Pétersbourg. Seul.

10 Sacha Guitry, Lucien Guitry raconté par son fils, Bravo, juin 1930.

11 Jacques Lorcey, Tout Guitry de A à Z, Séguier-Atlantica, 2007

12 Henry Guidel, Les deux Guitry, Flammarion, 1995.

13 Lucien Guitry, Mes mémoires in Le Courrier de Monsieur Pic. 1920.

14Le Journal de l'Orne, 28 août 1873. Levillain sera conseiller général de l'Orne.

15 La Vigie de Dieppe, 22 août 1878, p.2

16 Françoise Guitry, épouse Jacques de Bailleul, est décédée à la Cour-Thoriel en 1867 (Arch. de l'Orne, état civil du Merlerault).

17 Lucien Guitry, Risquetou, roman, Flammarion, 1918.

18 Sacha Guitry, Lucien Guitry raconté par son fils. op. cit.

3

Noël russe, Toussaint normande

N'ayant pas eu d'enfant

je suis toujours un fils.

Sacha Guitry.

Renée de Pont-Jest, la mère de Sacha, commençait à se faire un nom sur les planches. Du moins un pseudonyme : Mlle de Pontry. Lors de son divorce, les juges avaient estimé ses motifs assez graves pour lui confier la garde exclusive de ses deux fils, Jean et Sacha. Mais les enfants réclamaient leur père à son nouveau retour de Russie. Aussi, consentit-elle à ce qu'il les voit chez leur grand-mère, l'énigmatique Adèle Nourry.

L'été de 1890 approchait et Lucien n'avait plus qu'une idée en tête : retourner à Saint-Pétersbourg avec Sacha en automne. Ce que refusait sèchement Renée. En compensation, elle lui permit d'emmener les deux garçons quelques jours à Vichy. Bien mal lui en prit. Quand elle apprend que les enfants ont séjourné chez la maîtresse de son ex-époux, son cœur fait un bond dans sa poitrine.

Nous sommes maintenant le 1er