Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

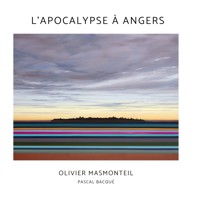

Ce petit livre est né d'une occasion, celle de l'inauguration des tableaux d'Olivier Masmonteil, important peintre contemporain, qui prenaient leur place définitive dans la Tour Tip d'Angers. Le ministère de la Culture a dessiné, avec le programme général "Un immeuble, une oeuvre", un beau programme de réenchantement de nos espaces de vie, trop souvent standardisés et technicisés, par la présence d'oeuvres d'art. C'est dans le cadre de ce programme que cette installation des veuves d'Olivier Masmonteil était conçue - et c'est de là, aussi, qu'à germé l'idée d'un livre, confié à l'écrivain Pascal Bacqué, pour prendre la mesure des fils qui se tissaient là, puisque tout commençait, justement, par une tapisserie - celle de l'apocalypse, l'une des plus belles au monde, exposée au Château d'Angers. Cela méritait donc un livre, qui de chaîne et de trame, réunît toutes ces dimensions, celles de l'histoire de l'art, celles de la pensée religieuse et philosophique, pour donner à cette sublime aventure de création une nouvelle jeunesse, et de nouvelles occasions de rencontrer le public.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 94

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tenture de l‘Apocalypse (Jean de Bruges et Nicolas Bataille), château d‘Angers, 1374 sqq : la bête de la mer et la bête de la terre.

SOMMAIRE

Introduction

Première partie : d’un texte à l’œuvre

1. Lire ou découvrir l’Apocalypse de Jean de Patmos ( quelques éléments de savoir)

2. Les tapisseries d’Angers

3. Le travail d’OlivierMasmonteil

4. Olivier Masmonteil à Angers ou : tentures/paysages

Deuxième partie : Réflexion sur l’Apocalypse

Postface, par Laurent Strichard et Yves Crochet

INTRODUCTION

Ce petit livre est né d’une occasion, celle de l’inauguration des tableaux d’Olivier Masmonteil, important peintre contemporain, qui prenaient leur place définitive dans la tour TIP d’Angers. Le ministère de la Culture a dessiné, avec le programme général “ Un immeuble, une œuvre”, un beau programme de réenchantement de nos espaces de vie, trop souvent standardisés et technicisés, par la présence d’œuvres d’art, en confiant aux bâtisseurs une mission qui redécouvrait, en somme, la vieille intuition de la Renaissance italienne, qui avait consacré le mariage de l’architecture avec la peinture - ainsi qu’avec la sculpture.

C’est dans le cadre de ce programme que cette installation des œuvres d’Olivier Masmonteil était conçue - et c’est de là, aussi, qu’à germé l’idée d’un livre, confié à l’écrivain Pascal Bacqué, pour prendre la mesure des fils qui se tissaient là, puisque tout commençait, justement, par une tapisserie - celle de l’Apocalypse, l’une des plus belles du monde, exposée au château d’Angers.

Avant la Renaissance, la profonde et fondamentale question architecturale de l’ornement avait évidemment animé les grands seigneurs qui dominaient le monde occidental, et la tapisserie était alors, à côté de la sculpture des cathédrales, la plus somptueuse réponse plastique à cette question.

La commande, à Nicolas Bataille (13301405) de la tapisserie de l’Apocalypse par le duc Louis Ier d’Anjou fut une des plus belles pages de cette grande histoire médiévale. Le livre saint chrétien le plus eschatologique, le lus riche d’images et de récits fantastiques et allégoriques était une source puissante pour une réalisation d’une ambition démesurée, celle de donner un véritable équivalent visuel aux prophéties de Jean de Patmos, confié ici au maître Jean de Bruges.

Redécouverte d’une façon que nous évoquerons plus loin, cette tapisserie a constitué, pour Olivier Masmonteil, un défi à la hauteur de son travail artistique, qui, profondément contemporain, revisite aussi les œuvres du passé et les traditions picturales, en particulier sous l’angle de la technique. Cette réinterprétation, en 14 stations, des œuvres de Jean de Bruges, pour les intégrer dans un espace très contemporain - représentations auxquelles s’adjoignent, au dos des variations sur les tapisseries, des tableaux paysagistes très épurés du cadre angevin - a été, en même temps qu’une rencontre du bâti et de la peinture, celle du présent et du passé.

Cela mériterait donc un livre, qui de chaîne et de trame, réunît toutes ces dimensions, celles de l’histoire de l’art, celles de la pensée religieuse et philosophique, pour donner à cette sublime aventure de création une nouvelle jeunesse, et de nouvelles occasions de rencontrer le public.

PREMIÈRE PARTIE

D’UN TEXTE À L’ŒUVRE

1. LIRE OU DÉCOUVRIR L’APOCALYPSE DE JEAN DE PATMOS

(QUELQUES ÉLÉMENTS DE SAVOIR)

L’auteur de l’Apocalypse a longtemps été identifié à l’apôtre Jean, « l’apôtre préféré » de Jésus, qui fut non seulement auprès de la Croix pour que son maître lui dise, ainsi qu’à sa mère : « Mère, voici ton fils ; fils, voici ta mère », mais aussi l’auteur de l’évangile éponyme, réputé très différent des trois autres. C’est dans l’Évangile de Jean qu’on trouve la formule-clé : « Au commencement était le Verbe ; et le Verbe était avec Dieu ; et le Verbe était Dieu ».

C’est donc assez naturellement qu’on a pu juger que l’Apocalypse de Jean, dont l’auteur se nomme en grec « Ioannes » (de l’hébreu Yohanan, en français Jean) bouclait la boucle qu’avait ouverte l’évangile du même nom. Ce dernier racontait le commencement des temps et la prédication de Jésus. L’Apocalypse, elle, racontait la fin des temps - ou plutôt, la prophétisait.

Aujourd’hui, les historiens ne tiennent pas l’identité des deux auteurs. Il est tout à fait établi que le texte a été écrit entre 80 et 96 de l’ère chrétienne. Ainsi Jean de Patmos ne serait pas l’évangéliste, mais un homme qui, pour commencer, s’adresse à sept églises d’Asie Mineure, dans une récurrence du chiffre 7 qui tout au long du livre jouera un rôle de leitmotiv.

Car ce livre est un texte puissamment symbolique, allégorique, et eschatologique. On sait que, par exemple, les textes de Paul sont emplis de l’imminence de la fin, et du sentiment que le jugement est proche. Cette certitude a été si prégnante dans les premiers temps du Christianisme que les apocalypses ont fleuri, mais seule celle de Jean de Patmos a traversé le mur des siècles.

Que raconte-t-elle ? Traversons brièvement ses enchaînements.

Dans le prologue (Ap 1,1-3), le narrateur annonce, ainsi que nous l’avons dit, que « quelque chose doit se passer bientôt », ce qui donne aussitôt le ton de la prophétie, et du caractère eschatologique du livre.

Puis il en vient à une longue dédicace, assortie de conseils mêlant bénédictions et malédictions, qu’on appelle la Lettres aux sept Églises (Ap 1,4-Ap 3,22). Ces lettres commencent par une louange de Dieu, à laquelle Dieu répond dans par la formule désormais universelle : « Je suis l’alpha et l’oméga ». A cette réponse fait signe la vision du Fils de l'homme (Ap 1,9-20), qui sera splendidement interprétée par nos maîtres tapissiers d’Angers. Il faut évidemment reconnaître Jésus dans cette formule, lequel est décrit par une multitude d’images qui lui donnent à la fois l’attribut du martyre, et celui de l’autorité céleste ; il reprend d’ailleurs la formule divine initiale, mais cette fois sur le mode numéraire (premier et dernier) et non plus alphabétique.

C’est alors que commence la partie du texte qui par définition ne peut nous être que très mystérieuse, puisqu’elle s’adresse, en sept lettres donc, à sept églises de l’actuelle Turquie pour des encouragements et des blâmes - églises qui ne sont plus, aujourd’hui, et qui donc nous renvoient à des considérations historiques très complexes. Nul doute pourtant qu’on pourra extrapoler des allégories (à travers les siècles, les commentateurs n’y ont pas manqué) et des généralisations probables pour toutes les attitudes chrétiennes possibles. Car le caractère chrétien s’impose résolument dans ce texte dès son commencement, et croise en même temps (ce qui parcourra l’ensemble du texte) les sources juives que nous évoquerons plus loin, puisque sans aucun doute, ainsi qu’on le trouve dans tous les textes de l’église primitive, l’auteur évolue dans un environnement nécessairement judéo-chrétien.

Après ces dédicaces et ces avertissements, on arrive à la première partie de l'expérience de révélation, puisque tel est le sens du livre et de son nom. Cette première partie court jusqu’au chapitre 11 inclus. Elle commence par la vision de la cour céleste : l'Unique sur le trône et l'Agneau (4,1-5,14). A cette vision de Dieu s’adjoint la description des quatre bêtes qui entourent le trône divin, qu’on appelle pour cela la vision du tétramorphe. Cette description en « quatre » reprend sans nul doute, comme nous venons de le dire, deux sources prophétiques de l’Ancien Testament, qui sont celle du Char d’Ezéchiel où se trouvent, justement, quatre figures, qu’on appelle les « bêtes de sainteté », ainsi que la vision de Daniel qui lui aussi voyait apparaître quatre figures de bêtes dans une perspective moins mystique, et plus eschatologique. Daniel est sans nul doute la source majeure du texte, puisque la prophétie de Jean de Patmos réfère constamment à celle de Daniel, autant dans les thématiques que dans le contenu eschatologique.

Puis elle montre un livre, fermé de sept sceaux (6,1-8,1). Ces sceaux seront ouverts, alors qu’ils étaient jusqu’alors inaccessibles à toute intervention, par Jésus. Ouvrant les sept sceaux, Jésus libère quatre cavaliers, qui seront à la fois, donc, des porteurs de message et des acteurs de l’opération divine. Les cheveux sont respectivement blanc, rouge, noir et « pâle », et évoquent successivement la conquête (par l’église) et donc la victoire (son cavalier est adjoint d’un arc), la guerre et le sang (d’où la couleur rouge du cheval ; le cavalier a une épée), la famine (le cavalier, porteur d’une balance, sera lié à l’augmentation vertigineuse du prix du blé), et la mort par la peste (d’où la couleur pâle, voire verte) suivie du jugement infernal. Il ne fait pas de doute que cette prophétie fait écho à une prophétie de Zacharie où quatre figures de chevaux sont évoquées au premier chapitre de ce livre prophétique, avec néanmoins de grandes différences narratives.

C’est donc une première couche de châtiments, et de révélation, qui se déploie avec les cavaliers.

A la suite de quoi le narrateur évoque sept trompettes, qui ont toujours été, dans la tradition juive, liés à l’événement historique, entendu comme un événement de l’histoire sainte. Les sept trompettes, tenues par sept anges, précipitent les catastrophes historiques dont son épargnés 144000 membres du peuple d’Israël (12000 pour chacune des douze tribus, chiffre évidemment mystique), ainsi qu’une « foule innombrables de toutes les nations et de toutes langues », notation profondément conforme aux enseignements évangéliques qui voyaient toujours Jésus accompagné d’une foule. On note aussi qu’à la représentation classique de la rédemption d’Israël s’ajoute celle de toute l’humanité, sans doute du fait de la nouvelle alliance et de l’affirmation du caractère expansif de l’église, contrairement au judaïsme primitif.

Sinon ces élus, les étoiles tombent, les sauterelles s’abattent sur le monde comme elles s’étaient abattues sur l’Egypte dans l’Exode, et le « tiers » (toujours la récurrence des nombres et des proportions chiffrées) des champs, des bateaux, etc. sont détruits.

Deux « témoins » envoyés, pour avertir les hommes, selon le même mode que dans la tradition juive. De même on demande à Jean de manger le livre, à l’instar de ce qui est demandé à Ezéchiel de « manger le rouleau « (de la prophétie, NDA), et les pages lui sont douces comme du miel. Après leur témoignage, les témoins seront tués, leur dépouilles seront exposées et les hommes festoieront autour de leur cadavre - après quoi ils ressusciteront et seront miraculeusement ramenés au ciel.

C’est ici que commence la deuxième partie de l'expérience de révélation, et qu’après ces prophéties très générales et de forte ressemblance avec celles de l’Ancien Testament, des personnages très singuliers apparaissent, qui marqueront durablement la culture universelle, plus encore que les fameux quatre cavaliers. C’est d’abord le dragon roux à sept têtes, animalisation de Satan ; celui-ci signifie la présence du Diable à la terre, Diable dont le combat s’exerce contre une femme « revêtue de soleil », qui vit les affres de l’enfantement. Le Diable envoie contre cette femme un fleuve que la terre avale pour la sauver. Par ailleurs, la femme se voit revêtue d’elle pour se protéger au désert des assauts de Satan. L’enfant né d’elle, un enfant mâle et robuste, est interprété par de nombreux commentateurs comme une figure de l’église souffrante, car à la différence de Marie qui enfante sans douleur, cet enfant la fait souffrir, pour mieux symboliser les affres que l’église doit affronter. On peut d’ailleurs noter ici une différence avec la tradition prophétique, c’est que l’auteur commente sa propre image du dragon, et en délivre le sens en affirmant qu’il s’agit de Satan, et que la terre est désormais son domaine. On se souvient de la vision dantesque de l’enfer où Satan se trouve au fond de la terre, au bout du vaste entonnoir qui constitue un soubassement universel du Mal.