Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: André Versaille Éditeur

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

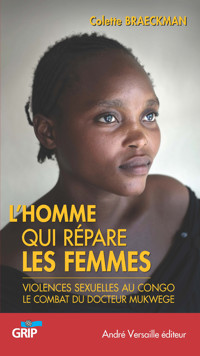

Depuis 15 ans, Denis Mukwege, médecin chef à l’hôpital de Panzi (Sud Kivu), soigne gratuitement des femmes victimes de violences sexuelles. Au cours des 10 dernières années, il a ainsi prodigué des soins à plus de 30 000 femmes. Vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue recoud et répare. Denis Mukwege parcourt le monde pour témoigner de la souffrance de ces femmes et dénoncer les viols massifs, véritables armes de guerre. Pour son combat, il a reçu de nombreux prix, dont celui des droits de l’homme des Nations unies en 2008, ainsi que le prix international Roi Baudouin, en 2011.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ColetteBRAECKMAN

L'HOMME

QUI REPARE

LES FEMMES

VIOLENCES SEXUELLES AU CONGO

LE COMBAT DU DOCTEUR MUKWEGE

GRIP – André Versaille éditeur

L’INTERNATIONAL EN JEU

Collection dirigée par le GRIP

Les activités du GRIP sont soutenues parle ministèrede la Région

de Bruxelles-Capitale (ACTIRIS), le ministère de la Région wallonne,

le ministère de la Communauté française,

le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg,

le ministère des Affaires étrangères de Belgique et le Fonds Maribel Social.

Les lecteurs sont invités à prolonger la lecture

de cet ouvrage par la consultation de notre site

www.andreversailleediteur.com

De nombreuses autres informations relatives au sujet traité

sont présentées sur la page dédiée au livre.

Celle-ci sera régulièrement actualisée

et étoffée de nouveaux documents.

Pour découvrir le GRIP, Groupe de recherche

et d’information sur la paix et la sécurité, voir

www.grip.org

467, chaussée de Louvain

B-1030 Bruxelles

Tél.: (32.2) 241 84 20

Fax: (32.2) 245 19 33

Courriel: [email protected]

© André Versaille éditeur–GRIP, 2012

ISBN 978-2-87495-194-7

D/2012/11.448/25

En suivant ce lien, vous aurez accès à des bonus sur le livre (vidéos, extraits de presse, interviews, articles, etc.).

L'Homme qui répare les femmes, selon le mot de Colette Braeckman qui vient de consacrer à Denis Mukwege une biographie, ne […] laissera jamais tomber [les victimes des viols]. “Si vous saviez leur force, leur incroyable dignité !” Il reviendra au Sud-Kivu, continuera de former des équipes, de prêcher la non-violence et d'opérer dix-huit heures par jour. “Mais, franchement, répète-t-il, je ne comprends pas l'indifférence de la communauté internationale à l'égard des Congolaises... et des femmes de façon générale. Non, décidément, je ne comprends pas.”(Annick Cojean, Le Monde)

Le titre peut surprendre. Et pourtant c’est bien de réparation au sens propre comme au figuré – qu’il s’agit pour ces Congolaises (RD Congo) violées et mutilées, passées entre les mains expertes du docteur Mukwege. Cru, parfois difficilement soutenable, le récit retrace le parcours de ce fils de pasteur devenu gynécologue. (Fanny Rey, Jeune Afrique)

La journaliste belge Colette Braeckman a relaté l’admirable combat d’un gynécologue de Bukavu, le Dr Mukwege, ayant soigné 30000 femmes.(Jean-François Dupaquier, Libération)

Le livre que consacre Colette Braeckman à Denis Mukwege […] est un remarquable témoignage. Et un vibrant hommage aussi à celui qui répare les ravages causés par le viol, “cette arme de guerre qui mine toute une société”. Il faut d'ailleurs avoir parfois le cœur bien accroché en lisant les terribles sévices que subissent certaines femmes au Congo. […] Un livre puissant, qui permet de mieux comprendre les ressorts de cette tragédie qui se joue au Congo, à proximité de la frontière rwandaise. (L'Écho)

La journaliste Colette Braeckman raconte l'histoire de L’Homme qui répare les femmes, le Dr Denis Mukwege, ce gynécologue congolais qui opère les femmes du Kivu abîmées par la guerre. “Elles ont été violées collectivement, mais aussi mutilées avec différents outils. Les maris, voisins, enfants étant obligés d'assister. Des clitoris ont été coupés, des seins sectionnés… La seule motivation : faire souffrir, humilier. Après l'acte, des soldats ont déchargé leur arme dans le vagin de la victime”, raconte le médecin, qui vient lui-même d'échapper à un assassinat. (La Libre Belgique)

En consacrant un ouvrage au combat du Dr Mukwege, la journaliste Colette Braeckman parcourt et éclaire une page de l'histoire contemporaine du Congo. En donnant la parole à un médecin, elle livre un témoignage privilégié sur l'une des guerres les plus terrifiantes d'aujourd'hui, sans toutefois que le récit soit jamais étouffant, car le combat de Denis Mukwege et sa vision sont empreints d'une grande humanité. (J.-F. P., Imagine)

L'Homme qui répare les femmes, c’est le titre de l'ouvrage que notre consœur Colette Braeckman consacre au combat du Dr Mukwege […] plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de la Paix. […] Dans l'attente de pouvoir repartir au Congo “réparer” de nouvelles femmes violées dans l'indifférence générale de la civilisation, le Dr Mukwege ne cache plus sa lassitude et son incompréhension. À force de parler dans le vide […] il en vient à se demander si les hommes du monde entier n'ont pas formé entre eux une véritable conjuration du silence. (F. Loore, Paris Match)

De nombreux journalistes expérimentés et influents ont exprimé leur admiration au Dr Mukwege. […] Mais aucun n’a eu l’intelligence et la profondeur historique de Colette Braeckman. Son livre L’Homme qui répare les femmes ne constitue pas, comme certains l’ont écrit un peu vite, une biographie. Il s’agit d’une fresque de l’abomination. (Ch. Rigaud, blog Afrikarabia, Courrier international)

Un livre édifiant. (Essentielle)

L’Homme qui répare les femmes, reprend la quintessence d’entretiens menés avec ce médecin [Denis Mukwege] de première ligne, dans la veine d’une tradition chère à un Albert Londres. (Wolvendael)

Un récit captivant sur un homme d’exception qui œuvre dans “ce Kivu paradisiaque devenu un enfer”. (E. Mertens, Solidaire)

Le livre de Colette Braeckman n’est pas seulement le récit d’un combattant hors du commun. […] Si le fil conducteur est effectivement l’histoire de Mukwege, la journaliste en profite intelligemment pour dresser le portrait d’un Congo complexe. […] Grâce à la plume de la journaliste et à l’engagement de la maison d’édition André Versaille et du Grip, la voix de Mukwege nous parvient, enragée, touchée, touchante et nécessaire. Il fallait un homme extraordinaire pour conter l’histoire d’un pays qui ne le serait pas moins sans ces sordides cicatrices du passé. Il méritait bien un livre, ce livre.(Culture et Compagnie)

Ce livre doit sa force aux regards croisés de deux témoins de premier plan : Colette Braeckman […], qui nous invite à démêler les mobiles des seigneurs de la guerre, fait écho à la souffrance des femmes, leur rend hommage. […] Denis Mukwege, au premier plan, vit ces horreurs de l’intérieur. […] Ses réflexions complètent à merveille le récit hallucinant de l’auteur. Le résultat : un ouvrage original et puissant… (Le Croco)

Il mérite d'être connu. Dans une région où le chaos et la terreur sont quasi permanentes, le Dr Mukwege résiste à la barbarie, au péril de sa propre vie. Un livre, aujourd'hui, raconte son histoire. […] Proche de lui, la journaliste Colette Braeckman a raconté l'histoire de ce “Juste” dans un livre. “Cet homme est entièrement dévoué à la cause de ces femmes”, explique-t-elle. (L. Balbont, Pèlerin)

Le gynécologue congolais Denis Mukwege, réputé pour son aide aux femmes violées et qui a trouvé refuge en Belgique après une tentative d’assassinat fin octobre à Bukavu, dénonce les viols massifs, utilisés comme armes de guerre, et fait part de sa révolte face à cette situation persistante dans un livre présenté ce jeudi par son auteur, la journaliste Colette Braeckman. […] Le livre est le fruit de nombreuses heures d’entretien entre le médecin, lauréat de nombreux prix internationaux pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, dont le prix international Roi Baudouin pour le Développement 2010-2011, et la journaliste, spécialiste de l’Afrique centrale au Soir. (Belga)

Jeudi soir, alors que le Dr Mukwege venait de rentrer à Bukavu, quatre hommes en civil, lourdement armés, le guettaient dans sa maison. Peu avant 18h, ils avaient forcé la porte, menacé les deux filles du médecin et leur ami, les obligeant à se coucher sur le sol en attendant le retour de leur père. Trente minutes plus tard, alors que la voiture approchait, les deux hommes se mirent en position de tir. C’est alors que la sentinelle se précipita vers le véhicule, hurlant au docteur qu’il était menacé. Le malheureux gardien fut abattu sur le champ. […] Les tueurs s’approchèrent alors du Dr Mukwege, l’arrachèrent de sa voiture en prenant les clés du véhicule. Le médecin se jeta au sol, tentant d’échapper aux tirs. C’est de justesse qu’il eut la vie sauve. En effet, les cris de la sentinelle, le bruit du coup de feu avaient alerté le quartier et les voisins se précipitèrent sur les lieux. Les deux assaillants prirent alors la fuite. […]

Les circonstances de l’agression, manquée de justesse, contre le Dr Mukwege rappellent la manière dont d’autres personnalités de premier plan furent assassinées à Bukavu. […]

Le médecin-chef de l’hôpital de Panzi était devenu de plus en plus précis dans sa dénonciation de la stratégie de la terreur, expliquant comment le viol est utilisé comme arme de guerre […]. Denis Mukwege estimait qu’il ne suffisait pas, inlassablement, de porter secours aux femmes détruites par les violences sexuelles, de les guérir de la fistule et de traiter leurs atroces blessures : il avait décidé d’utiliser sa notoriété, les nombreux prix internationaux qui avaient couronné son action, pour prendre à témoin l’opinion internationale. […]

Le Dr Mukwege a failli être victime du fait d’avoir eu raison car il répercutait le cri de désespoir des victimes et non les impératifs de la raison d’État. (Le Soir, Blog “Le carnet de Colette Braeckman”)

LA PRESENTATION DE L'EDITEUR

Non, la haine et la violence ne sont pas inscrites dans les gènes des peuples des Grands Lacs! Mais que penser de ces images en provenance de l’Est du Congo, de cette guerre qui a pris un nouveau visage, celui de la barbarie, de la cruauté gratuite? Avec les femmes comme principales victimes: violées, mutilées, terrorisées…

Depuis quinze ans, Denis Mukwege, médecin-chef à l’hôpital de Panzi (Sud-Kivu), fait face à une urgence qui dure: vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue coud et répare. à mains nues, il se bat contre le viol, cette arme de guerre qui mine toute une société. Son combat lui vaut une large reconnaissance internationale, dont le prix des droits de l’homme en France et le prix Roi Baudouin pour le développement 2011.

Plongeant le lecteur dans ce Kivu paradisiaque devenu un enfer, ce livre doit sa force aux regards croisés de deux témoins de premier plan: Colette Braeckman, une journaliste passionnée par le Congo, qui revient d’abord sur les séquences du désastre. Un rappel historique indispensable. Elle nous invite ensuite à démêler les mobiles des seigneurs de la guerre, fait écho à la souffrance des femmes, leur rend hommage... Sa plume «trahit» sa colère, son écoeurement, sa compassion. Parfois désenchantée et révoltée, mais jamais fataliste. Denis Mukwege vit ces horreurs de l’intérieur. Avec lui, c’est bien sûr le médecin qui parle, mais très vite l’homme, le citoyen s’exprime. Ses réflexions complètent à merveille le récit hallucinant de l’auteur. Le résultat: un ouvrage original et puissant…

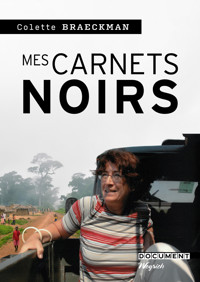

Colette Braeckman, journaliste, chargée de l’actualité africaine au journal Le Soir(Bruxelles), est l’auteur de nombreux ouvrages dontVers la deuxième indépendance du Congo(Le Cri).

L’AUTEUR ET LE TEMOIN

ColetteBRAECKMAN, journaliste au quotidienLe Soir(Bruxelles), s’est spécialisée depuis plus de trente ans dans l’information sur l’Afrique, plus particulièrement l’Afrique centrale, et collabore à de nombreuses revues et magazines (LeMonde diplomatique...). Auteur de nombreux ouvrages dontLe dinosaure : le Zaïre de Mobutu(Fayard, 1992),Rwanda, histoire d’un génocide(Fayard, 1994),Terreurafricaine. Burundi, Rwanda, Zaïre : les racines de la violence(Fayard, 1996),L’enjeu congolais : l’Afrique centrale après Mobutu(Fayard, 1999),Lumumba, un crime d’État(Aden, 2002),Les nouveaux prédateurs(Fayard, 2003),Vers la deuxième indépendance du Congo(Le Cri, 2009),Congo 1960. Échec d’une décolonisation(introduction, GRIP-André Versaille Éditeur, 2010).

DenisMUKWEGE, diplômé en 1983 à la faculté de médecine de Bujumbura, exercera d’abord à l’hôpital de Lemera (Sud-Kivu). Après une spécialisation en gynécologie en France, il réintégrera cet hôpital en 1989. Lors de la première guerre du Congo en 1996, l’hôpital sera détruit et il se réfugiera à Nairobi. De retour dans son pays en 1999, il participera à la création d’une maternité à l’hôpital de Panzi (Bukavu). Alors que les viols et les mutilations sont devenus monnaie courante, il se spécialise dans une prise en charge holistique des victimes de la violence sexuelle. Dès 2008, son action sera couronnée de nombreux prix (Olof Palme, prix des droits de l’homme des Nations unies et de la France...), grâce auxquels il fait connaître au monde la barbarie sexuelle dans l’Est du Congo. En 2011, il se voit décerner en Belgique le prix Jean-Rey, le prix Roi Baudouin pour le développement 2010-2011 et le prix de paix de la ville d’Ypres.

TABLE DES MATIERES

Avant-propos

Introduction – Témoigner pour éviter de hurler

Les grands repères

1. Comment on devient muganga aux côtés d’un pasteur

2. D’Angers à l’enfer de Goma

3. Un naïf dans la guerre

4. D’une rébellion à l’autre

5. L’importation de la violence et de la guerre

6. Le règne de la terreur

7. Les femmes de Panzi

8. Changer la douleur en pouvoir

9. Le temps des doutes et des soupçons

Vivre ensemble, c’est possible

Acronymes

AVANT-PROPOS

Le propre de la guerre, c’est qu’elle est sale. Celle qui ronge l’Est du Congo est particulièrement odieuse. Si la guerre couvait depuis longtemps, c’est le génocide au Rwanda en 1994 qui va précipiter cette région dans la tourmente. L’ombre de cette tragédie sans précédent y plane toujours mais les causes des conflits d’aujourd’hui sont nombreuses : multiplication des groupes armés, pillage des ressources minières, faiblesse de l’État, impunité, précarité...

Vers la fin des années 1990, la guerre prend un nouveau visage, celui de la barbarie pure, de la cruauté gratuite. Premières visées et principales victimes : les femmes. Elles sont mutilées, des clitoris sont coupés, des seins sectionnés. Les viols auxquels les maris, les voisins, les enfants sont souvent obligés d’assister, se déroulent sans autre motivation que faire souffrir, humilier, terroriser… Au Congo, le corps de la femme est devenu le champ de bataille d’une guerre de « basse intensité » !

Depuis quinze ans, Denis Mukwege, médecin-chef à l’hôpital de Panzi (Sud-Kivu), fait face à une urgence qui dure : les femmes, toujours aussi nombreuses, viennent à lui, brisées, écartelées par tant de sauvagerie. Vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue coud et répare. Il écoute aussi, prie quand il le peut, se révolte souvent. Quand il en a l’occasion, il témoigne de la souffrance de ces femmes du Kivu. À mains nues, il se bat contre le viol, cette arme de guerre qui mine toute une société.

La rencontre de deux indignés

Ce livre coup de poing doit sa force aux regards croisés de deux témoins de premier plan : Colette Braeckman, grande spécialiste du Congo dont elle sillonne les routes – mais aussi les sentiers tortueux et boueux – depuis plus de trente ans. Passionnée par ce pays et scandalisée par le sort réservé aux plus démunis, elle revient sur les séquences du désastre, nous fait revivre les heures les plus noires de ces vingt dernières années. Un petit « cours d’Histoire » indispensable pour qui veut comprendre le « pourquoi » de cette violence sans précédent. Elle nous invite ensuite à démêler les mobiles des « seigneurs de la guerre » sans foi ni loi, fait écho à la souffrance des femmes, se met à leur écoute, rend hommage à celles qui se remettent debout... Sa plume « trahit » sa colère, son écoeurement, sa compassion. Parfois désenchantée, elle refuse toutefois de tomber dans le fatalisme. L’optimisme volontariste affiché par Denis Mukwege aurait-il déteint sur elle ? Avec ce livre « engagé », Colette Braeckman souhaite dénoncer mais aussi amplifier plus encore le témoignage de ce chirurgien, celui qui répare les femmes et qui, sans cesse, se voit obligé de recommencer son ouvrage…

Homme de terrain, présent aux premières loges dès avant 1994, cet observateur hors pair a frôlé la mort plus d’une fois. Il vit toutes ces horreurs de l’intérieur. Avec lui, c’est bien sûr le médecin qui parle, mais très vite l’homme, le citoyen s’exprime. Ses propos sont forts, souvent dérangeants.

Avec son regard clairvoyant et ses réflexions personnelles, Denis Mukwege complète à merveille le récit hallucinant de l’auteur. Le résultat : un ouvrage original et extrêmement puissant. Qui ne peut laisser indifférent…

Marc Schmitz(GRIP)

Introduction

TEMOIGNER POUR EVITER DE HURLER

Ce matin-là, le médecin-chef de Panzi a refusé de parler. Terré tout au fond de l’hôpital, il a préféré ouvrir son ordinateur, rechercher des images qui ont éclaboussé de rouge son bureau bien rangé. Il a failli crier en suppliant : « Accrochez-vous, c’est insoutenable ! » Insoutenable, cela signifie quoi ? Quelque chose que l’on ne peut regarder sans frémir, sans se révolter, sans vouloir prendre les armes pour que « cela » cesse ? Quelque chose qui, au tréfonds de nous, récuse un fonds commun d’humanité avec ceux qui ont fait « cela » ?

« Cela », ce sont les images d’un sexe d’enfant. Une gamine de trois ans, jambes ouvertes. Et au fond, un sexe tailladé. Du sang, de la peau coupée, des petites cuisses qui s’écartent et ne se refermeront sans doute plus jamais. La douleur crève l’écran, le hurlement que l’on devine déchire les oreilles.

Durant des heures, Denis Mukwege a tenté de recoudre la petite fille, de reconstituer son vagin détruit, bloquant toutes les issues de son cerveau, de sa conscience, pour que sa main demeure sûre et son geste efficace. Il ne sait pas si l’enfant vivra. Il sait seulement qu’il se souviendra d’elle, car lorsqu’elle lui fut apportée, livrée dans un linge sale, il eut le réflexe de prendre quelques clichés de l’enfant martyre.

Le forfait avait été commis le 13 mai 2012 à Kamalanga, un village situé à trois kilomètres de Bunyakiri, cette localité du Sud-Kivu qui abrite une importante base de Casques bleus. Au milieu de la nuit, des rebelles rwandais, appartenant aux FDLR1ont attaqué, munis de machettes et de couteaux. Alors que les plus rapides des villageois fuyaient vers la forêt, les assaillants se sont acharnés sur les enfants, sur les femmes. La plupart d’entre elles, avant de trouver la mort, avaient été violées. Avant de quitter les lieux, les massacreurs, laissant derrière eux trente-deux cadavres et plus de deux cents blessés graves, avaient pris le temps de brûler les huttes et de voler tout ce qu’ils pouvaient.

Le lendemain, confrontés à la colère de la population et à quelques coups de feu tirés dans leur direction, qui firent onze blessés, les Casques bleus expliquèrent qu’ils n’avaient pas eu le temps d’intervenir. Les assaillants, sans être inquiétés, avaient opéré de 3 à 7 heures du matin. Massacré les hommes, violé et tué les femmes, éventré les enfants. Cette petite-ci, trois ans, avait été déchirée par des viols successifs. Des sexes barbares s’étaient enfoncés en elle, avaient fouaillé les chairs. Parfois, disait Mukwege, c’est au couteau qu’ils achèvent le travail. Ici, des sexes d’hommes en folie avaient suffi à détruire une enfant.

Ce jour-là, le médecin était fatigué, il ne voulait pas parler. Il se contentait de soupirer : « C’est un coup très bien étudié, un message de terreur adressé à la population. » Immobile devant son écran, il fixait les images insupportables, concentré sur le souvenir de la petite qu’il avait tenté d’arracher à l’enfer. Il avait l’intention d’emmener avec lui ces images emprisonnées dans son ordinateur, en Europe d’abord, puis aux États-Unis. Au département d’État, au Conseil de sécurité. Partout où on lui demanderait de témoigner. Il voulait dire aux puissants de ce monde : « Voilà ce que l’on inflige aux femmes de mon pays. Sommes-nous donc des sous-hommes pour que l’on nous impose un tel supplice, pendant si longtemps ? » Il voulait interpeller les chefs des armées : « Où étiez-vous pendant que l’on torturait cette gamine de chez moi ? Que faisaient les Casques bleus, mandatés pour protéger les civils ? »

Mukwege, en ce jour de mai 2012, refusait de parler, car il pensait que les images diraient tout, mieux que les discours. Il se trompait. Les images allaient être volées quelques jours plus tard : invité en Suède, il eut l’imprudence de poser son ordinateur au-dessus de son siège, dans le train à grande vitesse qui l’emmenait de Stockholm à Göteborg. Peut-être était-il épié, suivi, peut-être fut-il victime d’une petite violence ordinaire ? À peine était-il assis, qu’il s’endormit comme une masse, en pleine journée, comme s’il avait été drogué, et ces quelques instants d’assoupissement profond furent suffisants pour que disparaisse le sac de voyage contenant l’ordinateur, les discours, les images, les documents de voyage. Volés, emportés, détruits sans doute.

Le médecin de Panzi renonça à la moitié de son périple européen et regagna Bukavu en se disant que, de toutes manières, il y avait tellement longtemps qu’il interpellait le monde, en vain, qu’il valait peut-être mieux se taire…

Mais comment empêcher un médecin, qui est aussi pasteur, de témoigner, de croire que, malgré tout, la parole elle aussi peut guérir, conjurer le malheur ?

Avant la dernière rencontre de mai, avant le vol de ses documents en juin, le docteur Mukwege nous avait accordé des heures d’entretien2.

Durant des jours, à l’issue de sa longue journée de travail à l’hôpital Panzi, sur les hauteurs de Bukavu, il avait accepté de dérouler le fil de sa vie, retrouvé les origines de son engagement, les sources de vingt années de combat. Les yeux fixés sur les eaux grises du lac Kivu, réfléchissant à haute voix, le gynécologue s’était aussi remémoré les deux décennies qui avaient marqué son pays au fer rouge et plus particulièrement le Nord et le Sud-Kivu, cette région de l’Est martyrisée par des guerres aux ressorts inconnus.

Au cours de ces longues conversations, qui se transformaient quelquefois en soliloque, en méditation sur le sens à donner à tant d’évènements tragiques, le docteur congolais, le muganga, est allé bien au-delà de son expérience de gynécologue, d’obstétricien. L’homme qui avait déjà réparé des milliers de femmes victimes de violences sexuelles, qui avait porté à travers le monde le témoignage de leur souffrance, avait aussi tenu à livrer sa propre analyse de la situation, à remonter jusqu’à ses origines l’enchaînement du malheur.

Mukwege, livrant ainsi une vie marquée par l’Histoire, savait qu’il dérangerait. Que ses vues de citoyen engagé ne feraient pas l’unanimité, lui feraient peut-être courir de nouveaux dangers.

Mais le médecin de Panzi a pris ce risque car lui, qui avait déjà sauvé des milliers de femmes, savait que la parole aussi peut soulager. Que la vérité doit être dite. Afin qu’ici aussi, dans ce Kivu paradisiaque transformé en enfer, nul ne puisse dire qu’il ne savait pas.

1. Forces démocratiques pour la libération du Rwanda.

2. C’est Louis Michel qui avait eu l’idée de ce livre, dans le cadre de la Fondation Forrest favorable au projet. L’ancien ministre des Affaires étrangères avait convaincu le docteur Mukwege d’aller jusqu’au bout de ses souvenirs et de ses réflexions.

LES GRANDS REPERES

19946 avril : l’assassinat du président Habyarimana marquele début du génocide.

Du 22 juin au 21 août : opération françaiseTurquoise.

À partir du 13 juillet : exode massif vers le Kivu.

17 juillet : le FPR proclame la fin de la guerre.

20 juillet : premières victimes de l’épidémie de choléra dansles camps de réfugiés de Goma.

1996Octobre : début de la rébellion des Banyamulenge. Acte fondateur de l’AFDL à Lemera ; à sa tête Laurent-Désiré Kabila. La conquête du Zaïre est enclenchée.

Novembre-décembre : démantèlement des camps de réfugiés rwandais à l’Est du Zaïre ; beaucoup retournent au Rwanda mais plus d’un demi-million de personnes fuient en direction de la forêt tropicale. Catastrophe humanitaire.

1997Février : quelque 80 000 réfugiés au camp de Tingi-Tingi ;ils seront pour la plupart « rayés de la carte » en avril.

17 mai : Mobutu est chassé du pouvoir.

1998Juillet : Kabila rompt avec ses anciens alliés rwandais.

2 août : la deuxième guerre du Congo commence. Le Rwanda et l’Ouganda soutiennent la nouvelle rébellion (RCD et MLC). Le conflit s’internationalise ; sept pays étrangers entrent en lice. Dès ce moment, l’Est du Congo vit la réalité d’une occupation étrangère.

Un pillage systématique finance les opérations militaires des forces « rebelles ». Les alliés de Kinshasa obtiennent aussi des compensations économiques.

1999La partition du pays est effective ; l’Est est contrôlé pardes groupes armés.

10 juillet : accords (de cessez-le-feu) de Lusaka. Mais combats et massacres se poursuivent.

30 novembre : le Conseil de sécurité crée la Mission des Nations unies au Congo (MONUC) ; résolution 1279.

200116 janvier : assassinat de Laurent-Désiré Kabila.

Son fils Joseph, nommé chef d’État, relance le processusde paix.

Mars : la MONUC déploie son premier contingent dans l’Estdu pays.

2002Mars-avril : dialogue inter-congolais et accord de Sun City. Le RCD-Goma ne signe pas.

Retrait (officiel) des troupes étrangères. Mais dans l’Est, les combats impliquant une myriade de groupes armés rivaux redoublent d’intensité.

2003Gouvernement de transition, d’union nationale, dit « un plus quatre » ; Kabila partage le pouvoir avec quatre vice- présidents (deux issus des anciennes rébellions).

2004Mai-juin : dans la région de Bukavu, affrontements entre armée régulière et groupes rebelles. Nouvelles tensions entre Kinshasa et Kigali.

2006Mai-juin : opération conjointe MONUC-armée régulièrecontre les rebelles en Ituri.

Juillet et octobre : élections présidentielles et législatives ;Joseph Kabila est élu président.

2008Deuxième semestre : rébellion du CNDP de Laurent Nkundaqui arrive aux portes de Goma.

2009Mars : spectaculaire réconciliation entre Kabila et Kagame. Mise à l’écart de Laurent Nkunda, remplacé par Bosco Ntaganda. Opération conjointe rwando-congolaise contre les FDLR au Kivu.

2010Bukavu accueille la Marche mondiale des femmes(novembre).

201128 novembre : élections présidentielles et législatives; victoire de Kabila, mais scrutin marqué par le désordre des opérations électorales et violemment contesté par l’opposition.

1.COMMENT ON DEVIENT MUGANGA1aux côtés d’un pasteur

Les souvenirs des vieux coloniaux sont idylliques. Avec nostalgie, ils se rappellent les vertes collines du Sud-Kivu qui descendaient jusqu’au lac, les plantations de café, de thé, de quinquina, les vastes demeures réchauffées par des cheminées à feu ouvert. Pour les femmes congolaises, en revanche, ce paradis d’avant l’indépendance, d’avant les guerres et les invasions, ce paradis-là n’a jamais existé. « Les populations du Kivu sont un peuple fier, dit le mwami2 de Kabare, leur femme, c’est leur propriété. Si on la détruit, c’est le fondement de leur dignité que l’on brise. » Voici bien longtemps, un paysan assurait bien plus prosaïquement : « Nos femmes, ce sont nos tracteurs. »

Aujourd’hui comme hier, ces femmes, petites et minces, gravissent les collines en portant jusque deux fois leur poids. Leurs yeux sont étirés par une sangle qui soutient une hotte reposant entre leurs épaules. Lorsqu’elles entament une pente, les femmes marchent penchées et leurs corps forment un angle aigu avec le sentier. Depuis des décennies, un mot hante les collines : lebwaki, c’est-à-dire la malnutrition, la faim. Lebwakifait gonfler le ventre des enfants et emporte les plus faibles ; il mine les femmes. Vers le milieu des années 1980, une religieuse se trouvant au Congo depuis des décennies avait pris la peine de mesurer le poids et la taille de ses patientes et constatait que, par rapport aux années 1960, les femmes avaient rétréci. Plus petites, plus minces, plus fragiles. Immuable par contre était la taille des fardeaux que, dès huit ans, les filles devaient apprendre à porter. C’est pour cela qu’à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu, le père de Denis Mukwege était si souvent appelé à l’aide, d’une famille à l’autre. Son fils se souvient : « Chaque fois qu’il y avait un malade dans une famille protestante, mon père était sollicité. Il allait voir le patient, priait, le conduisait à l’hôpital s’il le fallait… Et je l’accompagnais. »

Les colons étaient bien les seuls à considérer le Sud-Kivu comme une terre de lait et de miel. Les Congolais, eux, se serrent depuis des décennies sur des parcelles exigües, car la colonisation a confisqué les terres les plus fertiles. Des plantations se sont étendues le long du lac, des élevages ont été créés sur les collines défrichées. La création du parc de Kahuzi Biega, l’équivalent du parc des Virunga au Nord-Kivu, a écarté des indigènes de cette forêt, où naguère, ils allaient chasser et chercher des plantes médicinales.

Bien avant l’indépendance, des missionnaires protestants venus de Tanzanie, l’ancien Tanganyika, sont peu à peu entrés en concurrence avec la toute puissante Église catholique. Ils ont pénétré au Sud-Kivu via le lac Tanganyika et se sont déployés sur les hauts plateaux qui surplombent la ville d’Uvira. Là, ils ont peu à peu converti les Bafuliru, les Bavira et d’autres peuplades, dont les éleveurs ou pasteurs banyarwanda, devenus vers 1976 des Banyamulenge, l’un des groupes qui fut à la fois le plus oublié et le plus célèbre du Congo3.

Ces pasteurs d’origine rwandaise ont migré vers les vastes pâturages de montagne surmontant Uvira vers le 19e siècle. Ils y ont vécu en quasi autarcie, loin des guerres, ignorés du pouvoir politique, parfois rejoints par des Tutsi fuyant le Rwanda à la veille de l’indépendance. C’est à Kaziba, au pied des montagnes de Mitumba, un massif partant de Kalemie jusqu’à Itombwe, que le père de Denis Mukwege, initialement agriculteur, rencontrait les missionnaires protestants. Ces pentecôtistes de nationalité norvégienne se préparaient à partir au Rwanda puis à Costermansville, aujourd’hui Bukavu, pour travailler avec les Suédois.

« L’un d’entre eux, rappelle Denis Mukwege, s’appelait Oscar Langstrom. Mon père et lui faisaient le va-et-vient vers Bukavu, se mettant au service de l’aumônerie protestante… » Car le père Mukwege, élevé à l’école biblique d’Uvira, a abandonné l’agriculture pour devenir pasteur avant de décider, en 1946, d’aller s’installer avec sa famille dans la capitale du Kivu. Dans ce fief catholique, où les colons étaient souvent issus de grandes familles belges, où les Africains ne connaissaient que l’enseignement catholique, les nouveaux arrivants ne sont pas réellement les bienvenus. Mukwege s’en souvient : « C’est très timidement que mes parents ouvrent une petite église à Kadutu, un quartier populaire.