Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

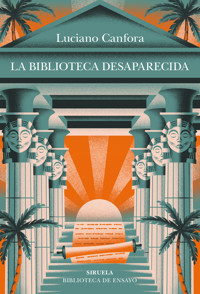

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor

- Sprache: Spanisch

La fascinante y enigmática historia de la biblioteca de Alejandría.«En un empeño titánico, la Biblioteca de Alejandría intentó reunir en sus salas el inmenso legado de toda la literatura, el pensamiento y la ciencia griegos. Pero tras unos siglos de esplendor, los infinitos libros y el templo que los acogía fueron destruidos. Tan inolvidable y misteriosa historia la cuenta admirablemente aquí el gran estudioso Luciano Canfora».Carlos García Gual La legendaria Biblioteca de Alejandría, con sus 700 000 rollos de papiro, fue el orgullo de la dinastía de los Ptolomeos, guardianes del inmenso patrimonio literario, filosófico, científico y religioso griego y egipcio. Su ambición era reunir el saber de todos los pueblos del mundo conocido, un anhelo que, desde entonces, no ha abandonado a la humanidad. Para ello pidieron a los distintos soberanos que enviaran las obras de sus autores más destacados, ordenaron a los copistas que reprodujeran los papiros llegados en la infinidad de barcos que recalaban en Alejandría y tradujeron al griego las obras extranjeras. Lamentablemente, la fama de la mítica biblioteca no se debe solo a su hermoso propósito, sino a su trágica destrucción y a las múltiples leyendas que en torno a ella circulan. ¿Fue en realidad Julio César, en el año 47 a. C., quien la redujo a cenizas? ¿O tal vez el califa Omar, en el año 640, al conquistar la ciudad? A caballo entre la erudición y el relato detectivesco, Canfora rastrea en las huellas del pasado la solución a un enigma sepultado bajo las ruinas del tiempo. Un apasionante clásico para los amantes de los libros, la cultura y el mundo antiguo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 217

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2025

Título original: La biblioteca scomparsa

En cubierta: ilustración de la edición de Sellerio Editore 1986 © Daniele Simonelli

© Sellerio Editore, Palermo, 1986

Publicado por acuerdo con The Ella Ser Literary Agency

© De la traducción, Xilberto Llano Caelles

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-10415-99-7

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

I. La tumba del faraón

II. La biblioteca sagrada

III. La ciudad prohibida

IV. El fugitivo

V. La biblioteca universal

VI. «Dejo los libros a Neleo»

VII. El banquete de los sabios

VIII. En la jaula de las musas

IX. La biblioteca rival

X. Reaparece Aristóteles, y se pierde

XI. El segundo visitante

XII. La guerra

XIII. El tercer visitante

XIV. La biblioteca

XV. El incendio

XVI. Diálogo de Juan Filopón con el emir ‘Amr ibn al- ‘As antes de incendiar la biblioteca

Notas

Fuentes

l. Gibbon

2. Los diálogos de ‘Amr

3. Aristeas actualizado

4. Gelio

5. Isidoro de Sevilla

6. Livio

7. Conjeturas

8. Hecateo

9. La biblioteca que no se encuentra

10. El soma de Ramsés

11. Qadesh

12. Estrabón y la historia de Neleo

13. La vulgata bibliotecaria

14. Las hogueras

15. Epílogo

Nunc adeamus bibliothecam, non illam

quidem multis instructam libris, sed exquisitis.

ERASMO

ILa tumba del faraón

Hecateo de Abdera llegó a Egipto en el reinado de Ptolomeo Sóter. Ascendió el Nilo hasta Tebas, la antigua capital de las cien puertas, cada una tan amplia —según se deducía de Homero— que permitiría el paso de doscientos soldados, incluidos carros y caballos. Perduraban todavía, bien visibles, los muros del templo de Amón. Muros con un espesor de veinticuatro pies y una altura de cuatrocientos cinco cúbitos, junto con un perímetro de decenas y decenas de estadios. Dentro, todo había sido saqueado desde que se abatió sobre Egipto Cambises, el rey loco de los persas; un auténtico azote que deportó a Persia a los artesanos egipcios, para valerse de ellos en los palacios de Susa y Persépolis. Un poco más allá estaban las tumbas reales. Quedaban en pie diecisiete. En el Valle de las Reinas los sacerdotes le mostraron la tumba de las concubinas de Zeus, las nobles princesas consagradas, antes del matrimonio, a la prostitución, por devoción al dios. Más allá se detuvo ante un mausoleo imponente; era la tumba de Ramsés II, el faraón que había combatido en Siria contra los hititas. Helenizado, su nombre sonaba Osymandyas.

Hecateo entró. El vestíbulo era un portal de sesenta metros de largo y veinte de alto. Lo cruzó y se encontró en un peristilo con forma de cuadrado; cada lado medía cerca de ciento veinte metros de largo; el techo era un único bloque de piedra de un azul oscuro, punteado con estrellas. Columnas altas, de casi ocho metros, sostenían ese cielo estrellado. Aunque, más que columnas, en realidad eran figuras esculpidas, cada una distinta de las otras, todas extraídas de bloques monolíticos. A medida que avanzaba, Hecateo iba tomando nota de la planta del edificio. Ahora estaba en otro portal, parecido al de la entrada, pero completamente decorado con relieves y dominado por tres estatuas, todas obtenidas de bloques de piedra negra.

La mayor de las tres (la estatua más grande existente en Egipto, le aseguraron los sacerdotes) sobresalía tanto por encima de las otras dos que aquellas le alcanzaban solo a las rodillas. La estatua gigantesca, cuyos pies medían casi cuatro metros, representaba a Ramsés. A sus rodillas estaban, a un lado, la madre y, al otro, la hija. En la sala del cielo estrellado, el techo se hallaba a una altura de ocho metros, pero allí se perdía la vista y el inesperado cambio, de sala en sala, de la altura del cielo, desconcertaba aún más al visitante. Lo que especialmente impresionó a Hecateo fue que la enorme estatua de Ramsés hubiera salido de un único bloque y no presentase ni un rasguño ni una mancha. «Esta obra —anotó— es admirable, no tanto por sus dimensiones, cuanto, sobre todo, por la técnica con que se elaboró y por la naturaleza de la piedra». En su base había una inscripción que Hecateo pidió que le tradujeran al griego: «Soy Ramsés, rey de reyes», decía. Después continuaba de un modo poco claro: «Si alguien quiere conocer qué grande soy y dónde me encuentro, debe superar una de mis obras». La frase no tenía un sentido único. «Qué grande» podía referirse, obviamente, a sus dimensiones. Tal interpretación se apoyaba en el hecho de que esas palabras se encontraban a los pies de la gigantesca estatua y en que, de cualquier forma, no concordaban mal con la otra curiosidad que el faraón prometía satisfacer: «Dónde me encuentro». Pero «qué grande» podía tener también un sentido figurado, esto es, no referirse únicamente al tamaño, sino, por ejemplo, a sus «obras», a las que se aludía después. También la otra expresión, «dónde me encuentro», como invitación o desafío a buscar el sarcófago, dejaba entender una colocación oculta, alcanzable en ciertas condiciones. En cualquier caso, se desafiaba al visitante curioso y se le invitaba, desde ese instante, a una prueba que se le proponía de modo ambiguo: «Debe superar una de mis obras» (nikato ti ton emon ergon), o sea, llevar a cabo —parece dar a entender— hazañas más grandes que las mías. Si esta era la interpretación exacta, se trataba, en efecto, de una prohibición. La estatua se plantaba delante del visitante, al iniciar su camino, y lo desalentaba en la búsqueda del sarcófago. Pero ¿era esta la única interpretación? En cualquier caso, Hecateo y sus acompañantes continuaron adelante. En la enorme sala sobresalía, aislada, otra estatua de una altura próxima a los diez metros que representaba a una mujer con tres coronas. Aquí le explicaron enseguida el enigma: era —le dijeron los sacerdotes— la madre del soberano, y las tres coronas significaban que había sido hija, mujer y madre de un faraón.

Desde la sala de las estatuas se pasaba a un peristilo adornado con bajorrelieves que representaban la campaña del rey en Bactriana. Los sacerdotes le aportaron también información histórico-militar: en aquella campaña —dijeron—, el ejército del rey tenía cuatrocientos mil infantes y veinte mil caballeros, divididos en cuatro formaciones, cada una al mando de uno de los hijos del rey. Después lo ilustraron sobre los bajorrelieves, pero no siempre concordaban en las explicaciones. Por ejemplo, ante la pared donde se representaba a Ramsés empeñado en un asedio, al lado de un león, «una parte de los intérpretes —anotó Hecateo— sostenía que se trataba de un león auténtico que, amansado y criado por el rey, afrontaba a su lado el peligro de las batallas; otros, en cambio, defendían que el rey, valiente en extremo, pero, a la vez, codicioso de alabanzas hasta la vulgaridad, se había hecho representar con el león para destacar la audacia de su propio ánimo». Hecateo se volvió hacia la siguiente pared, donde estaban los enemigos vencidos y los prisioneros, representados todos ellos sin manos y sin genitales, afeminados —le explicaron— y sin fuerzas frente al peligro de la guerra. En la tercera pared se representaba el triunfo del rey al regreso de la guerra y los sacrificios consumados para dar gracias a los dioses. A lo largo de la cuarta pared, en cambio, resaltaban dos grandes estatuas sedentes que la cubrían en parte. Había, justo al lado de las estatuas, tres pasillos.

Este es el único caso en el que Hecateo indica de modo explícito y detallado el tipo de acceso que comunicaba un recinto con el siguiente. Cruzando esos tres pasillos se entraba en otra ala del edificio, donde se celebraban, ya no las gestas guerreras, sino las obras de paz del faraón.

IILa biblioteca sagrada

Hecateo trasmitió la explicación que le habían dado del complicado recorrido que conducía hasta el sarcófago de Ramsés. ¿Había eludido la prohibición del faraón o superado la prueba implícita en aquella frase que parecía un conjuro? ¿O quizá la frase ya no tenía eficacia y se exhibía como curiosidad a los visitantes del mausoleo?

Este es su relato:

Los tres pasillos llevaban a una sala con columnas, construida como un Odeón, de sesenta metros de largo. Esta sala estaba llena de estatuas de madera que representaban a dioses litigantes con la mirada vuelta hacia los jueces. Los jueces estaban esculpidos a lo largo de una de las paredes, en número de treinta y sin manos. En el centro, el juez supremo con la verdad colgada al cuello y los ojos cerrados; a su lado, en el suelo, había un montón de rollos. Explicaron que estas figuras, con sus actitudes, pretendían significar que los jueces no deben recibir regalos y que el juez supremo debe tener ojos solo para la verdad.

A continuación, se accedía a un peripato rodeado de habitaciones de todo tipo, historiadas con relieves que representaban la mayor variedad posible de alimentos exquisitos. A lo largo del peripato se encontraban bajorrelieves coloreados, en uno de los cuales figuraba el rey a punto de ofrecer a la divinidad el oro y la plata que recaudaba anualmente de las minas de todo Egipto. Bajo este relieve estaba indicada la renta total expresada en minas de plata: treinta y dos millones. A continuación se encontraba la biblioteca sagrada, sobre la cual se hallaba escrito: LUGAR DE CUIDADO DEL ALMA. Y seguían las imágenes de todas las divinidades egipcias; a cada una el rey ofrecía los dones apropiados, como si pretendiese demostrar a Osiris y a los dioses inferiores que había vivido de modo pío y justo, tanto con los hombres como con los dioses.

Había también una sala, construida de un modo suntuoso, con un muro coincidente con la biblioteca. En esta sala había una mesa con veinte triclinios y las estatuas de Zeus, de Hera y, también, del rey. Parece que ahí habría estado sepultado el cuerpo del rey. Dijeron que esta sala tenía, a su alrededor, una serie considerable de vanos, donde estaban espléndidamente pintados todos los animales sagrados de Egipto. El que subiera a través de esos vanos se encontraría ante la entrada de la tumba. Esta se hallaba sobre el techo del edificio, en el cual se podía observar un aro de oro de trescientos sesenta y cinco cúbitos de longitud y de un cúbito de altura. En este aro estaban descritos y dispuestos, uno por cada cúbito, los días del año: para cada día se señalaba el despuntar y el descender de los astros y las señales que, según los astrólogos egipcios, se deducen de tales movimientos. Dijeron que este friso lo había sustraído Cambises cuando se había apoderado de Egipto.

Hasta aquí el relato de Hecateo en la trascripción realizada dos siglos y medio después por el siciliano Diodoro. Hecateo parece, por lo tanto, haber llegado en el curso de su visita hasta la biblioteca. De allí en adelante, lo demás se lo han descrito o se lo han hecho imaginar sus acompañantes. En efecto, a partir de la biblioteca, sus indicaciones se vuelven menos precisas. Por ejemplo, no aclara cómo se accede de la biblioteca a la gran sala de los triclinios; solo llega a decir que tienen una pared común. Pero es la naturaleza misma de la biblioteca la que no resulta inmediatamente evidente. Merece atención el detalle, al que se refiere con mucha precisión, del relieve —aquel de los dioses egipcios y el faraón que ofrece los regalos— que «está a continuación» de la biblioteca.

Figura 1. El Rameseum de Tebas.

Reconstrucción tomando como base a Diodoro, según Jollois y Devilliers.

Hecateo relató esto en un libro casi novelesco, Historias de Egipto, que compuso al terminar su viaje. Puesto que no nos ha llegado, debemos contentarnos con lo copiado por Diodoro. En su libro, Hecateo mezcló lo antiguo y lo moderno, asimiló la vieja realidad egipcia a la nueva realidad ptolemaica, las antiguas disposiciones a las nuevas vigentes en su época, bajo el primer Ptolomeo. Habló también, en una larga digresión, de los hebreos en Egipto y de Moisés, tocando así un argumento de actualidad en la vida del nuevo reino greco-egipcio. Y para que todo estuviese aún más claro, incluyó en su relato una sección completa dedicada a mostrar cómo los mejores legisladores griegos habían acudido a Egipto para obtener inspiración y doctrina. ¿Qué mayor garantía, pues, de la efectiva continuidad entre el Egipto antiguo y el nuevo? El soberano apreció mucho su trabajo y le confió una misión diplomática. Por encargo de Ptolomeo, Hecateo se dirigió a Esparta.

Mientras tanto, su libro se convertía en una especie de «guía de viaje». Como tal lo empleaba Diodoro en su época. Una guía no evita encontrarse con alguna sorpresa. En una visita al mausoleo de Ramsés, siguiendo la descripción de Hecateo, no todo estaba claro. Por ejemplo, en la explicación de los relieves del segundo peristilo una afirmación resultaba un poco extraña, a menos que se creyeran algunas exageraciones: ¿cómo podía haber combatido Ramsés en Bactriana? ¿Y qué era aquel complejo integrado por un peripato, una biblioteca y una sala para comidas comunales, que parecía casi un cuerpo independiente en la planta del mausoleo? El visitante escrupuloso que se hubiese adentrado allí se llevaría una desilusión: no habría encontrado la sala de la biblioteca.

IIILa ciudad prohibida

«Tu marido está en Egipto». La alcahueta entrada en años molestaba, por encargo de un enamorado, la quietud de la joven, futura y temporalmente señora de Cos. No encontraba mejor arma que representarle la imagen más luminosa del país más atrayente del mundo: «¡Egipto! —atosigaba—, no hay cosa en el mundo que no figure entre los tesoros de aquel país: gimnasios, espectáculos, filósofos, dinero, muchachos, el recinto sagrado de los dioses hermanos, el rey, hombre generosísimo; además, el Museo, el vino, y cualquier bien de dios que se pueda desear, y mujeres, más numerosas que las estrellas del cielo, y hermosas, hermosas como las diosas que acudieron a Paris en el famoso juicio».

Antes de nombrar el último y decisivo factor, aquel que debería atropellar su resistencia e inducir a la mujer a concederse, también ella, una diversión, la banal alcahueta parece dispersarse en una relación divagatoria, punteada aquí y allá de elementos alarmantes: de los gimnasios pasa a los filósofos y después, rápidamente, casi como consecuencia natural tras haber nombrado a estos ambiguos frecuentadores de adolescentes, nombra a los muchachos; y luego pasa, divagando, al templo de Ptolomeo y Arsínoe, al rey Ptolomeo; sin rodeos, al Museo para, finalmente, asestar el golpe de gracia definitivo: el vino y las mujeres; mujeres en número y de belleza tal que no deja resquicio a la duda sobre el divertido empleo que haría de su tiempo ese marido lejano que hace diez meses que no manda noticias.

En las fiestas de Adón, en Alejandría, se abría al público el palacio real y se permitía el paso a una riada humana a algunos parques del inmenso barrio. Los cantos que en aquella ocasión entonaban las mujeres en honor de Adón («con las melenas sueltas, los vestidos desceñidos y los pechos descubiertos, lo llevaremos hasta las olas que espumean en la orilla»), de haberlos conocido la señora de Cos quizá le habrían preocupado. Aquella fiesta era una de las raras ocasiones en que se abría el palacio.

«La ciudad tiene la forma de una clámide», dicen de Alejandría los antiguos viajeros. En este rectángulo casi perfecto, entre el mar y el lago Mareotis, el barrio del palacio real ocupaba un cuarto o quizá un tercio del conjunto. Es un palacio real que se ha ido ampliando con el tiempo. Ya Alejandro lo había querido grandioso y después cada soberano le añadió un nuevo edificio o un nuevo monumento.

El barrio entero del Bruquion fue poco a poco ocupado por la expansión del palacio. Sobre el mar, el palacio caía cortado a pico, protegido por un dique. Era una auténtica fortaleza pensada para una defensa extrema en caso de peligro excepcional. Se vio en la «guerra de Alejandría», cuando César, con pocos hombres, resistió atrincherado varios días el asedio de la armada egipcia. El modelo persa de palacio real inaccesible (excepto, por privilegio hereditario, de los descendientes de las siete familias que habían deshecho la conjura de los magos) había pasado, por medio de Alejandro, a la monarquía helénica. También en Egipto la corte ptolemaica se sumaba al remoto modelo faraónico.

Lo que había en los palacios del barrio real se conocía vagamente en el exterior. Por ejemplo, se sabía que debía de estar el Museo que la alcahueta de Cos incluía entre las maravillas de Alejandría, ignorando, quizá, qué cosa podría ser. Había también preciosas colecciones de libros de propiedad real, los «libros regios», como los llamaba Aristeas, un escritor hebreo con cierta familiaridad con el palacio real y la biblioteca.

IVEl fugitivo

Hubiera preferido encontrar a cualquiera antes que al mordaz Crates. Menos aún en aquella situación miserable y en una ciudad poco amiga como Tebas. De todos modos, al no poder evitarlo, le salió al encuentro. Crates, en cambio, lo sorprendió con un trato amable. Comenzó por hablarle, en general, de la condición de los exiliados: una condición —le dijo— libre de cualquier pena, una auténtica ocasión para liberarse de los fastidios e imprevistos de la política. «Coraje, Demetrio —concluyó—, ten fe en ti mismo y en esta nueva condición a la que has venido a parar».

Demetrio, que había gobernado Atenas diez años y llenado la ciudad de centenares de estatuas en su honor, ahora tenía que esconderse, sin rodeos, en Tebas para no caer en las manos del Asediaciudades, el nuevo amo de Atenas, apodado así, irónicamente, en alusión a la terca, y a menudo vana, actividad de asedio y conquista de ciudades. Permaneció incrédulo ante la insólita amabilidad de su interlocutor. Por un instante se serenó y, volviéndose hacia los amigos, un poco en broma y un poco en serio, exclamó: «¡Maldita política que hasta hoy me ha impedido conocer a este hombre!». Obviamente, se cuidó bien de seguir su consejo que, como tuvieron claro muchos años después los que conservaban el recuerdo de aquel extraño encuentro, tenía el valor de una auténtica advertencia divina. Dejó Tebas en cuanto le fue posible y se presentó en Alejandría. Allí, en la corte de Ptolomeo, vivió su último periodo como consejero del rey.

Ya en su tiempo, Filipo de Macedonia había solicitado a Aristóteles para preceptor de Alejandro. Ptolomeo, primer monarca de Egipto, habría querido para su hijo predilecto a Teofrasto, el sucesor de Aristóteles. Pero Teofrasto no se movió de Atenas; le había mandado un discípulo bastante hábil, Estratón, que pronto sería su sucesor (pero esto no lo podía prever). Para la dinastía macedonia de los lágidas, que más que ninguna otra se vanagloriaba de descender directamente de Filipo (Ptolomeo permitía que se revelara que su padre verdadero era Filipo, y Teócrito se refiere a esta insinuación en el Encomio de Ptolomeo), la relación con la escuela de Aristóteles era, en cierto sentido, hereditaria. Ya el padre de Aristóteles había sido el médico personal del rey macedonio.

Esto explica por qué Demetrio había optado, sin más, por Alejandría. También él había pertenecido a la Escuela. Había sido alumno de Aristóteles y amigo de Teofrasto y, cuando gobernaba Atenas, favorecido de todos los modos posibles a aquella prudente asociación de metecos, particularmente mal vista. Ahora que su protector, Casandro, había sufrido una derrota que también lo implicaba a él, se refugiaba al lado de los Ptolomeos, con los cuales, especialmente con Casandro y su padre Antípatro, el «regente» de Macedonia desde la muerte de Alejandro, estaba emparentado. A Egipto llevó el modelo aristotélico que fue la clave de su éxito. Aquel modelo, que había puesto al Peripato en la vanguardia de la ciencia occidental, lo adoptaron en Alejandría con gran estilo y bajo la protección real. De tal manera que se dijo, en un anacronismo solo aparente, que «Aristóteles había enseñado al rey de Egipto cómo se organizaba una biblioteca». Se dijo, también, que Demetrio habría recomendado a Ptolomeo «formar una colección con los libros sobre la monarquía y sobre el ejercicio del poder y que los leyera», y le habría dado los principios de la legislación promulgada por Ptolomeo; llegó a ser tan íntimo del soberano que era llamado «el primero de sus amigos».

Intrigante como era, no resistió, al llegar tan alto, el impulso de pilotar también la política dinástica del soberano. Ptolomeo tenía hijos de su primer matrimonio con Eurídice, y otros cuatro hijos con Berenice, una viuda «experimentada» y de gran encanto, originaria de Cirene. Berenice había llegado a Alejandría con Eurídice. La convivencia de los tres en la corte había sido óptima. Pero de los cuatro hijos de Berenice, Ptolomeo comenzó a tener preferencia por uno, hasta el punto de querer asociarlo al trono. Esto preocupaba a Eurídice. Demetrio se entrometió en la delicada cuestión poniéndose a favor de Eurídice, que era hija de Antípatro. Quizá había pensado que difícilmente Ptolomeo acabaría antes por vincularse dinásticamente a una familia de señores locales que a los dueños del reino macedonio. Y comenzó a poner en guardia al soberano tocando una tecla que le parecía eficaz: «Si se lo das a otro —le repetía—, después te encontrarás sin nada». Pero no consiguió nada con sus argumentos un tanto mezquinos. Ptolomeo estaba decidido a asociarse al hijo predilecto. Eurídice comprendió que no había nada que hacer y, desesperada, abandonó Egipto.

Poco después, al comienzo del año 285, el joven Ptolomeo fue ascendido oficialmente al lado de su padre y compartió el reino durante tres años, hasta la muerte del Sóter. Habiendo quedado como soberano único, pensó en librarse de Demetrio. Lo mandó arrestar, o quizá lo mantuvo bajo vigilancia antes de adoptar una resolución definitiva. Así, Demetrio mordía de nuevo el polvo, como en la época de la miserable estancia en Tebas, cuando las palabras inútilmente clarividentes de Crates lo habían divertido, pero no herido.

Aislado en un pueblo del interior y sometido a una estrecha vigilancia, un día que dormitaba sintió, de improviso, un dolor en la mano derecha que en el duermevela le pinchaba en un costado. Cuando comprendió que le había mordido una culebra, ya estaba perdido. Obviamente, el accidente había sido urdido por Ptolomeo.

VLa biblioteca universal

Demetrio había sido el plenipotenciario de la biblioteca. Cada poco tiempo, el rey pasaba revista a los rollos, como a manípulos de soldados. «¿Cuántos rollos tenemos?», preguntaba. Y Demetrio le ponía al día de la cifra. Se habían propuesto un objetivo y hecho los cálculos. Habían establecido que, para recopilar en Alejandría «los libros de todos los pueblos de la Tierra», serían necesarios quinientos mil rollos. Ptolomeo concibió una carta «a todos los soberanos y gobernantes de la Tierra», en la que pedía que «no dudasen en enviarle» las obras de cualquier género de autores, «poetas o prosistas, rétores o sofistas, médicos y adivinos, historiadores y todos los demás». Ordenó que fuesen copiados todos los libros que se encontrasen en las naves que hacían escala en Alejandría; que los originales fuesen retenidos y a sus poseedores se les entregaran las copias. A este depósito se le llamó después «el fondo de las naves».

Demetrio extendía cada cierto tiempo una relación escrita para el soberano, que comenzaba así: «Demetrio al gran rey. Obedeciendo su orden de añadir a la colección de la biblioteca, para completarla, los libros que todavía faltan, y de restaurar adecuadamente aquellos defectuosos, he puesto gran cuidado y ahora le hago rendición de cuentas […]».

En una de estas rendiciones de cuentas, Demetrio ilustraba la oportunidad de adquirir también «los libros de la ley judaica». «Es necesario —proseguía— que estos libros, en su forma correcta, encuentren lugar en su biblioteca». Convencido de recurrir a un nombre grato al soberano, apelaba a la autoridad de Hecateo de Abdera, quien en sus Historias de Egipto tanto espacio había dedicado a la historia judía. El argumento de Hecateo, como lo refiere Demetrio, era bastante curioso. Se expresaba poco más o menos así: «No hay maravilla alguna en que los autores, los poetas y la turba de los historiadores no hayan mencionado aquellos libros y a los hombres que han vivido y viven de acuerdo con ellos: no se han abstenido a propósito, por razón del elemento sagrado que hay en ellos».

Cuando ya llegaban a doscientos mil rollos, durante una visita del rey a la biblioteca, Demetrio volvió a repetir el argumento:

—Me dicen —así se dirigió al soberano— que también las leyes de los hebreos son libros dignos de copiar y de ordenar en su biblioteca.

—De acuerdo —respondió Ptolomeo—, ¿y qué te impide acometer esa adquisición? Como sabes, tienes a tus órdenes cuanto necesitas, hombres y medios.

—Pero es necesario traducirlos —observó Demetrio—; están escritos en hebreo, no en siriaco, como generalmente se cree; es una lengua completamente distinta.