9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

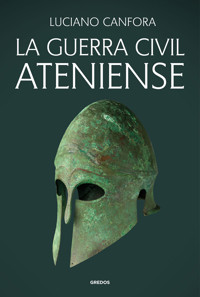

- Herausgeber: Gredos

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

LA GRAN CAÍDA DE ATENAS Y EL FIN DE UNA ÉPOCA DE ESPLENDOR En el año 404 a. C., al final de una larga guerra contra Esparta que cambiaría la geopolítica del sureste de Europa, Atenas afrontó la más cruel de las derrotas. La polis se vio abocada a unos acontecimientos dramáticos que provocarían una lucha fratricida, en la que estaba en juego un sistema político entero y un modo de vida. A partir del diario del escritor Jenofonte —que vivió en primera persona esta guerra civil—, y otras fuentes contrastadas, Luciano Canfora narra los memorables hechos de este conflicto que supuso un punto de inflexión en la historia de Grecia antigua y que tiene no pocos puntos en común con la era moderna. El resultado es una brillante crónica de este episodio capital para entender la evolución de la democracia griega en un momento de crisis, y uno de los más perfectos ensayos de su autor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 552

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

EL AÑO INEXISTENTE

PARTE I. UNA GUERRA CIVIL

1. 404 A. C.: ¿«EXTIRPAR» ATENAS? (DE JENOFONTE, HELÉNICAS)

2. LA DIPLOMACIA SECRETA DE TERÁMENES

3. EL ULTIMÁTUM

4. EL DECRETO DE DRACÓNTIDES

5. LA INJERENCIA ESPARTANA

6. «CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN»: LA VERDADERA DERROTA DE TERÁMENES

7. EL PUEBLO HA DECIDIDO

8. DEMOCRACIA IMPRESENTABLE Y GOBIERNO DE SALUD PÚBLICA

9. POR QUÉ TERÁMENES NO FUE «EL HOMBRE DE LISANDRO»

10. EL ASESINATO DE ALCIBÍADES

11. EL FIN Y EL MITO DE TERÁMENES

12. EL OTRO HIPARCO

13. EL LIBRO NEGRO DE LA GUERRA CIVIL

14. EL ASALTO A LA RIQUEZA. LA UTOPÍA HOMICIDA

15. JAQUE AL ZORRO

16. PAUSANIAS EN ACCIÓN

17. EL ACUERDO DE PAZ

18. LA TRANSICIÓN

19. LA EMBOSCADA

20. LA CARTA DE PROXENO

21. LEJOS DE ATENAS: DE UNA EMBOSCADA A OTRA

22. «POR LACONISMO»

23. CUANDO LOS TREINTA SE CONVIERTEN EN «LOS TREINTA TIRANOS»

24. LA VERDADERA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL (JENOFONTE, HELÉNICAS, II 3-4)

25. EPÍLOGO. UNA GUERRA QUE VIENE DE LEJOS

PARTE II. UNA GUERRA CIVIL ENTRE HISTORIADORES

I. EL «MANIFIESTO» QUE SALVÓ JENOFONTE

II. EL GENIO DEL MAL

III. JENOFONTE: ENTRE LA HISTORIA Y EL DIARIO

IV. ISÓCRATES, PADRE DE LA «HISTORIA SAGRADA»

V. UNA GUERRA CIVIL ENTRE HISTORIADORES

VI. HACIA TEOPOMPO

AGRADECIMIENTOS

ABREVIATURAS Y SIGLAS

APÉNDICE

NOTAS

Título original italiano: La guerra civile ateniese.

© RCS Libri S.p.A., Milano, Italia, 2013-2016.

© Rizzoli Libri S.p.A., Milano, Italia, 2016-2018.

© Mondadori Libri S.p.A., publicado originalmente por Rizzoli, Milano, Italia, 2018.

© del texto: Luciano Canfora, 2013.

© de la traducción: Helena Águila Ruzola, 2025.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: febrero de 2025.

REF.: GEBO706

ISBN: 978-84-249-3982-3

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

EL AÑO INEXISTENTE

Durante muchas generaciones, en las ciudades griegas, la guerra civil fue, de manera latente o manifiesta, «el estado habitual, regular, normal: nacían, vivían y morían en ella. No había acto, ambición o idea que no guardara relación con ella».1

Reconocer que un conflicto ha sido una guerra civil, una guerra «entre ciudadanos» (cives), es cosa del vencedor. Es él quien concede o no concede al vencido tal reconocimiento, lo cual no significa anular la distinción entre injusticia y justicia.2

Los atenienses jamás llevaron a cabo ese esfuerzo. En su calendario oficial, mencionaban el año de la guerra civil (404-403 a. C.) con una fórmula bastante absurda: «no gobierno» (ἀναρχία), como si el año en cuestión nunca hubiera existido.

PARTE I

UNA GUERRA CIVIL

La más feroz y la más sincera de todas las guerras.

CONCETTO MARCHESI,

Nuova Antologia, febrero de 1946

Somos los que más hemos odiado.

CARLO DIONISOTTI,

Corriere della Sera, 3 de enero de 1989

La guerra civil, la más vergonzosa, la más dura, la más impía, la que más detestan los dioses y los hombres.

CLEÓCRITO,

heraldo de los misterios de Eleusis

1

404 A. C.: ¿«EXTIRPAR» ATENAS?

(DE JENOFONTE, HELÉNICAS)

ATENAS, VERANO DEL 405

Durante la noche, cuando llegó el barco Paralos, se difundió la noticia del desastre. Mientras pasaba de boca en boca, los llantos y los lamentos desde el Pireo atravesaban los Muros Largos hasta llegar a la ciudad.

Aquella noche nadie durmió. Lloraban a sus muertos y sobre todo se compadecían a sí mismos. La pesadilla era tener que sufrir lo mismo que ellos habían infligido a los melios, los colonos espartanos, cuando los estrangularon en un asedio para acabar aplastándolos. Y otro tanto habían hecho —lo recordaban bien— en Istiea, Escíone, Torone, Egina y a muchos otros griegos.

Al día siguiente celebraron una asamblea, en la cual decidieron cerrar todos los atraques excepto uno, apostar junto a las murallas guarniciones de guardia y preparar a conciencia la ciudad para el asedio.

Mientras ellos estaban ocupados con los preparativos, Lisandro, con doscientas embarcaciones, dejaba el Helesponto en dirección a Lesbos. Allí «normalizó» la situación en todas las ciudades, entre ellas Mitilene, y envió a Eteónico a Tracia con diez trirremes. Este consiguió que toda la región se pasara al bando de Esparta, y, en consecuencia, tras Egospótamos, el resto de Grecia abandonó la causa de Atenas, a excepción de los samios, quienes masacraron a un buen número de personalidades notables para mantener el control de la ciudad.

Después, Lisandro envió mensajeros a Agis, a Decelia y a Esparta para anunciar que se dirigía a Atenas con doscientas embarcaciones. Entonces los espartanos se movilizaron en masa, armados, y con ellos todos los peloponesios, excepto los argivos, que estaban a las órdenes del otro rey, Pausanias. Una vez completada la movilización, Pausanias asumió el mando de todo el ejército peloponesio y situó el campamento en las afueras de Atenas (extramuros), en la escuela llamada Academia.1 Entretanto, Lisandro desembarcó en Egina y devolvió la ciudad a los eginetas después de haber intentado rescatar a los supervivientes. E hizo lo mismo con los melios y con todos aquellos que habían perdido su tierra por causa de los atenienses. Luego mandó saquear la isla de Salamina y dispuso ciento cincuenta navíos en el Pireo para impedir cualquier intento de acceso a barcos de carga o a cualquier otra clase de embarcaciones.

INVIERNO DEL 405-404

Los atenienses, asediados por tierra y por mar, no podían responder a la pregunta: ¿qué hacemos? No tenían naves, sus aliados los habían abandonado, ya no les quedaba trigo. No tenemos escapatoria, pensaban; correrían la misma suerte que, sin motivo alguno, ni siquiera el de imponer un castigo legítimo, habían infligido a otros cuando, por mero espíritu de dominación, habían pisoteado el buen derecho de pequeñas comunidades que solamente eran culpables de <no> combatir al lado de ellos.2

En consecuencia, lo primero que hicieron fue anular las condenas por «privación de derechos políticos» (que en su momento infligieron a quienes se habían comprometido con la oligarquía) y se apresuraron a formar parte de la resistencia. Entretanto, mucha gente moría de hambre en la ciudad; pese a todo, ellos no aceptaban llegar a un acuerdo y rendirse. Cuando las reservas de trigo se agotaron por completo, enviaron una embajada al rey espartano Agis3 con esta propuesta: Atenas se ofrecía a ser aliada de Esparta, pero solicitaba como garantía que no tocaran los Muros ni el Pireo. Agis contestó: id a Esparta. Dijo que él no tenía poder para decidir al respecto. Los enviados volvieron a Atenas con la respuesta y los mandaron a Esparta.

Una vez llegaron a Selasia4 y los éforos escucharon sus propuestas, que eran las mismas que le habían hecho a Agis, les ordenaron que se marcharan y que volviesen con alguna propuesta mejor si de verdad querían la paz. Cuando los embajadores volvieron a Atenas y transmitieron el mensaje, la resistencia psicológica de todos se vino abajo. ¿A cuántos de ellos harían esclavos?, pensaban. Y se daban cuenta de que mucha gente moriría de hambre antes de la siguiente embajada, aunque nadie deseaba cuestionar el destino de las murallas. Arquéstrato5 dijo —no en público, sino en una simple reunión de Consejo— que lo mejor era hacer las paces con Esparta y aceptar las condiciones que ellos quisieran, y acto seguido lo arrestaron (!). Las condiciones de los espartanos eran que destruyesen un tramo de diez estadios de los Muros Largos por ambos lados. Se aprobó un decreto que prohibía cualquier discusión sobre el tema.

Entonces Terámenes dijo ante la asamblea: si me mandáis a hablar con Lisandro,6 averiguaré si los espartanos se proponen esclavizar la ciudad, y por ello se obstinan en la destrucción parcial de las murallas, o si lo han pedido a modo de garantía (más que nada para impedir que el día de mañana Atenas desencadene nuevas guerras). El mensajero se quedó más de tres meses junto a Lisandro, esperando el momento en que los atenienses se quedasen sin trigo y aceptaran cualquier propuesta.

Regresó al cuarto mes y declaró ante la asamblea que Lisandro lo había retenido hasta aquel momento y que al final le había dicho que se dirigiera a Esparta porque él, Lisandro, carecía de poder sobre la cuestión que le planteaba; tenía que preguntar a los éforos. Después de esto, Terámenes, junto a otros nueve, fue elegido embajador plenipotenciario de Esparta.

Mientras, Lisandro, que estaba en Samos, envió a Esparta una delegación de espartanos —aunque también formaba parte de ella un ateniense exiliado: Aristóteles—7 con la misión de repetir ante los éforos la respuesta que él había dado a Terámenes: que les correspondía a ellos, a los éforos, decidir acerca de la paz y de la guerra.

Terámenes y los otros nueve embajadores llegaron a Selasia. Allí les preguntaron cuál era la propuesta que presentarían. Y contestaron: con plenos poderes sobre la cuestión de la paz. Y entonces los éforos los recibieron.

ABRIL DEL 404

Ante su presencia8 se celebró una reunión plenaria de los espartanos con los aliados. Sobre todo los corintios y los tebanos, y también muchos otros griegos, se oponían a todas las tentativas de acuerdo: es imposible pactar con los atenienses; habría que extirparlos, suprimirlos. Los espartanos respondieron que no pensaban esclavizar una ciudad que había tenido grandes méritos en el momento en que Grecia había corrido el máximo peligro.9

Y entonces expusieron las siguientes condiciones de paz: destruir los Muros Largos y el Pireo; entregar todas las embarcaciones excepto doce; hacer que regresaran los exiliados; convertirse en aliados de Esparta y seguir a los espartanos en cualquier lugar y en cualquier situación, en la paz y en la guerra.

Terámenes y los otros nueve embajadores que estaban con él regresaron a Atenas para comunicar este ultimátum.

Mientras entraban en la ciudad, los rodeó una multitud enorme. Temían que hubieran regresado con las manos vacías. Era imposible prolongar más la situación; una masa de gente se moría de hambre. Al día siguiente, los embajadores hablaron ante la asamblea y transmitieron las condiciones extremas de los espartanos para conceder la paz. El primero en hablar fue Terámenes. Dijo muy claramente que era necesario obedecer a los espartanos y derribar las murallas. Algunos se levantaron a hablar para oponerse, pero fueron muchos más los que dijeron: sí, de acuerdo. Se aprobó un decreto: «se han aceptado las condiciones de paz».

De modo que Lisandro desembarcó en el Pireo, los exiliados regresaron y se derribaron las murallas al ritmo que marcaban las flautistas: con la mayor diligencia posible.

Creían que ese día empezaba la libertad para Grecia.

1

En este resumen esencial, dramático, en ocasiones demasiado escueto, que leemos en el segundo libro de las Helénicas (que Jenofonte compiló a partir del legado inconcluso de Tucídides), dos palabras se repiten con insistencia, sustentan el eje narrativo y sugieren la clave interpretativa de los acontecimientos: hambre y esclavitud (λιμός y ἀνδραποδισμός).

Estas son algunas de las páginas más ambiguas y problemáticas de la literatura antigua que han llegado hasta nuestros días. Son de Tucídides (de quien se dice claramente que había terminado su relato de la guerra)10 y las redactó nada menos que Jenofonte, el cual, por motivos que solo podemos conjeturar, fue su heredero.11 Por tanto, no es desacertado suponer que esas palabras reflejan sustancialmente lo que pensaba Tucídides sobre el modo en que había terminado la guerra y la ciudad se había rendido. Es significativa la frialdad objetiva hacia Terámenes, así como la presentación cruda y sin ambages de la actitud «irresponsable» de los líderes populares que impulsaban a ultranza la guerra.12 Así se comprende la inexorable lucidez con que se señala en estas páginas cómo van terminando de manera progresiva las reservas de trigo y cómo se extienden la carestía y las muertes por hambre. Para Tucídides, eso es lo principal, y así lo muestra al dar un diagnóstico solo en apariencia paradójico de los efectos que tiene la pérdida de Eubea, principal suministradora de trigo. Una desgracia «inmensa», escribió, «ni siquiera el enorme desastre de Sicilia los aterrorizó de aquella manera», ya que extraían «más beneficios [de Eubea] que de la mismísima Ática». Y, en el verano del 405, cuando Lisandro, con el inesperado éxito de Egospótamos, tomó el control de los estrechos en la embocadura del mar Negro, la partida quedó decidida: Atenas caería por el hambre. Tucídides, según leemos en esas páginas de las Helénicas, lo tenía clarísimo; no solo porque era un hombre con muchos intereses económicos en Tracia (contratas con las minas y las posesiones y tratos con las personalidades locales), sino también por su visión del peso determinante de los factores materiales —económicos, técnicos y militares— en la comprensión de la política.13

Por ello es evidente que ve el «titanismo» de los líderes populares dispuestos a impedir cualquier tipo de concesión a la integridad de las murallas bajo una luz más bien grotesca. De ahí su apunte objetivo y a la vez sarcástico: «A Arquestrato, por el solo hecho de haber dicho en la boulé [es decir, no en público, sino en la asamblea] que sería mejor considerar las peticiones espartanas [cuando la petición todavía se limitaba a diez estadios de los Muros Largos y no tocaba el Pireo], ¡lo arrestaron!». Y, acto seguido, los líderes populares —entre los que Aristóteles retrata a Cleofonte, «borracho y con la coraza puesta», obstaculizando todas las propuestas de paz con Esparta—14 «mandaron aprobar un decreto que prohibía debatir cualquier petición relacionada con las murallas».

En cambio, en la reconstrucción de Lisias, no aparece el problema del hambre y de la finalización de las reservas de trigo. Parece que todo dependa de la traición de Terámenes. En su Contra Agorato, Lisias se muestra seguro de tal diagnóstico y agita al público de oyentes recordándoles que habían apoyado a Cleofonte:

Cuando tuvo lugar la primera asamblea sobre la cuestión de la paz, los mensajeros procedentes de Esparta expusieron la condición que ponían los espartanos: derribar diez estadios de los Muros Largos. Entonces vosotros, atenienses, no pudisteis soportar que se hablara de destruir las murallas, y Cleofonte se levantó para intervenir en nombre y en defensa de todos vosotros y dijo alto y claro que eso de ninguna manera podía ocurrir. A continuación, Terámenes, urdidor de engaños para vuestra desgracia, pueblo de Atenas, se levantó a pedir que lo enviaran como embajador con plenos poderes, pues así impediría los atentados a las murallas y cualquier otro perjuicio (§ 8-9).

En la obra de Lisias se evocan reiteradamente estos hechos, pero falta otro hilo conductor del relato de Tucídides-Jenofonte: el terror a acabar como los melios. La página de las Helénicas que describe el anuncio nocturno de la derrota de Egospótamos y de la pérdida de la última flota es memorable: «El navío Paralos, portador de la terrible noticia, atracó en el Pireo de noche. Entonces se elevó un largo lamento que se propagó de boca en boca a través de los Muros Largos, desde el Pireo hasta Atenas». (Había tanta gente acampada allí, en el corredor que formaban las murallas, como en los tiempos de la peste, porque Ática prácticamente estaba sometida al control o a la amenaza de las tropas espartanas acampadas en Decelia). «Por eso aquella noche nadie durmió. Hacían mucho más [apunte mordaz] que llorar a sus muertos, se compadecían a sí mismos pensando que correrían la misma suerte que en el pasado habían infligido a los melios, los colonos espartanos a quienes asediaron y aplastaron. Y otro tanto habían hecho —lo recordaban bien— en Istiea, Escíone, Torone, Egina y a muchos otros griegos».15

Ese sobresalto de la memoria, tal como lo presenta aquí el historiador, es una especie de compendio de los abusos imperiales de Atenas. Los episodios evocados se desarrollan a lo largo de un arco cronológico extenso. El asedio y la represión de Egina se remontaban al 457 (Tucídides, I 108). Y, en el 431, cuando estalla la guerra, los espartanos quisieron resarcir a los eginetas supervivientes instalándolos en Tirea (Tucídides, II 27). La expulsión de los habitantes de Istiea de su ciudad (en la costa septentrional de Eubea) se produjo en el 446, en la época en que se reprimía la defección de Eubea (Tucídides, I 114). Escíone y Torone son las ciudades mártires de la campaña de Cleón en Tracia (423-422) que siguió a la defección de Anfípolis (Tucídides, V 3 y 32). Melos, atacada por primera vez en el 426, fue asediada y aplastada en el 416 (Tucídides, V 84-116). Y Alcibíades en persona hizo que se aprobara en la asamblea el decreto que ordenaba tratar con la máxima dureza a los melios (ἀνδραποδίζεσθαι: Pseudo-Andócides, Contra Alcibíades, 22-23).16

En principio resulta llamativo (y volveremos sobre ello) que esa especie de compendio en negativo de la potencia imperial ateniense se compusiera con datos extraídos de la obra de Tucídides —tanto de la historia de los «cincuenta años» como del relato de la guerra— extendidos en un arco temporal de cuarenta años (457-416), y que se situara en primera posición Melos, que, de todos los episodios mencionados aquí, es con mucha diferencia aquel al que Tucídides dio mayor relevancia con la ideación del «terrible diálogo». En realidad, es el típico ejemplo de cómo los historiadores de la Antigüedad solían atribuir a los protagonistas (en este caso a un protagonista colectivo: los atenienses) sus propias reflexiones, o, mejor dicho, solían integrar un conjeturable estado de ánimo o un sentimiento (en este caso colectivo) en sus propias consideraciones éticas y políticas. Por supuesto, no es creíble ad litteram que «los atenienses» recapitularan los hechos principales y más nefastos de su largo predominio imperial durante la noche insomne de la fatal noticia. Es Tucídides quien, por así decirlo, cierra de ese modo el círculo de su obra maestra política, que se abre, se desarrolla y se cierra con el tema del imperio-tiranía: la identificación de la «verdadera causa» de la guerra, que consiste en el hecho de que Esparta no tolera el imperio ateniense; la «historia de los cincuenta años», que se abre con la descripción de la evolución del imperio (de alianza a dominio); el diagnóstico brutal que Pericles echa en cara a los atenienses («¡el imperio es tiranía!»); las despiadadas represalias de Cleón en Tracia; el ápice de la espiral («no se puede salir del imperio», había dicho Pericles), que es la operación Melos, habida cuenta del énfasis que pone Tucídides en la cuestión; y la (presunta) convicción colectiva, en el momento de la derrota, de tener que pagar por todo ello. La profunda unidad de este hilo conductor y de este diagnóstico nos asegura que, en estas páginas de las Helénicas, leemos en sustancia a Tucídides.

La pesadilla de terminar como «las pequeñas comunidades que ellos habían aplastado con espíritu abusivo por el mero hecho de que se negaban a combatir a su lado»17 regresa justo después, cuando las tropas espartanas se han esparcido por toda Ática y acampan bajo las murallas, mientras la flota espartana cierra el Pireo e impide que atraquen los barcos cargados de trigo. Tucídides es el historiador que magnificó y dramatizó el episodio de Melos recurriendo a la insólita ficción de un imponente diálogo entre víctimas y verdugos. Al elevarlo a caso emblemático de la ferocidad imperial de Atenas, de la lógica despiadada que se había instaurado en el imperio, Tucídides lo transformó en el centro conceptual de su narración18 y quiso dejar claro que los atenienses (líderes y gregarios) llevaron a cabo de un modo lúcido y consciente aquella «expedición punitiva» cuyo objeto era servir de ejemplo, meter en cintura a quienes se propusieran salir del imperio. Por tanto, es el mismo Tucídides, o en todo caso alguien formado en su círculo, quien imagina (o intuye) el amargo y tardío «remordimiento» de los atenienses, los cuales, tras la inesperada derrota de la última flota, deben afrontar brutalmente el fin catastrófico de su aventura imperial. Solo Tucídides podía escribir algo como «hacían mucho más que llorar a sus muertos, se compadecían a sí mismos pensando que correrían la misma suerte que en el pasado habían infligido a los melios».

Para ellos, el riesgo inminente no era la simple derrota, sino la «servidumbre» (ἀνδραποδισθήσεσθαι), una palabra que se repite en varias ocasiones (Helénicas, II 2, 14; 16; 20), junto a la variante «extirpar», «suprimir» (ἐξαιρεῖν, II 2, 19). De hecho, «extirpar Atenas» fue la propuesta de los enemigos acérrimos (Corinto, Tebas) y de los antiguos súbditos (πολλοὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων),19 lo cual viene a confirmar la profecía post eventum incluida en el centro del diálogo melioateniense.20 Y, en boca de los amenazadores generales atenienses que exigen la rendición de Melos, escuchamos la otra profecía: que los antiguos aliados serían más feroces que los espartanos si llegaba a caer el imperio ateniense. En el relato crispado y en tono muy alto de esta página de las Helénicas leemos lo siguiente: «Los espartanos se opusieron [a la propuesta de extirpar (ἐξαιρεῖν) Atenas]; negaron que fuera posible esclavizar (ἀνδραποδιεῖν) una ciudad que había tenido méritos tan grandes frente a toda Grecia en el momento de los mayores peligros».21 La coherencia «artística», la correspondencia entre el diálogo situado en el centro de la obra y la página que describe la agonía de Atenas y del imperio solo puede deberse a un solo pensador: Tucídides, claro está.

«Reducción a la esclavitud» (ἀνδραποδισμός) significa exactamente el tratamiento reservado a los melios, de acuerdo con la propuesta de Alcibíades: hombres adultos pasados por las armas, mujeres y menores reducidos a la esclavitud. Una pesadilla que atormenta a los atenienses desde aquella noche insomne, según el historiador al cual debemos estas páginas memorables. Por eso la terrible palabra que Isócrates utiliza a la ligera en su réplica (en el Panegírico) constituye, junto con el hambre, el hilo conductor de la reconstrucción del episodio según el historiador oligarca.22

En cambio, en las palabras de Lisias no hay rastro del elemento disgregador de la conciencia y de la moral de los asediados. El que relata los hechos es el abogado demócrata, y lo hace ante un público que tal vez ha olvidado aquellos días y que, en cualquier caso, mientras tanto ha vivido la borrasca de la guerra civil, y los cuenta en un tono audaz, casi tentado por la historia contrafactual, con la voluntad de sostener que, sin la traición de algunos, la guerra no habría terminado así.

2

La polaridad descrita hasta aquí va más allá de las respectivas índoles de ambos testigos. Es una polaridad política. El hecho de que se hayan conservado las páginas donde Tucídides se refiere al final de la guerra nos permite recuperar el elemento decisivo que da unidad a su interpretación del gran conflicto y del destino del imperio. Quienes aluden al «material» de Tucídides que publicó Jenofonte —como lo hacen desde Diógenes Laercio [II 57] hasta Ludwig Breitenbach, Friedrich Haacke, etc.— no suelen cuestionarse la naturaleza exacta de esa herencia incompleta. Pues bien, sin duda había una mezcla de fichas aún por desarrollar; de partes solo esbozadas (el borrador de la apología de Alcibíades [Helénicas, I 4, 13-20]) o con lagunas; de partes totalmente acabadas (el proceso de los estrategas [Helénicas, I 7] o, justo antes, la descripción magistral de la batalla de las Arginusas); y de partes redactadas con gran despliegue artístico, como las páginas finales, que poseen el mismo ritmo acuciante que el pasaje sobre el epílogo de la catástrofe siciliana (al final del Libro VII). Jenofonte redactó de un modo más bien mecánico todo este material dejando espacio a los críticos e hipercríticos modernos para sus complicadas elucubraciones.

En la última frase de estas páginas memorables sobre el fin de la gran Atenas imperial, detectamos el sello de Tucídides: «pensando que aquel día significaría el comienzo de la libertad para Grecia» (Helénicas, II 2, 23). Una vez más, el historiador se erige en intérprete de una psicología colectiva. Ese «pensando que» (νομίζοντες) trasluce el escepticismo de quien sabe que se trataba de una ilusión, una visión opuesta al notorio filolaconismo de Jenofonte. Además, era un modo consciente de retomar en sentido circular las palabras del ultimátum espartano a los atenienses en el año 431, punto de partida —como ambas partes sabían— de la guerra: «Los espartanos quieren paz, pero solo la habrá si dejáis a los griegos libres» (Tucídides, I 139, 3). Y, poco después, una vez narrada la brutal agresión espartana contra Platea al comienzo de las hostilidades, Tucídides añade que, pese a todo, «en aquel momento los griegos iban a favor de los espartanos, máxime cuando estos iban diciendo que liberarían a los griegos» (II 8, 4).

Todos ven en el insistente llamamiento a distancia un nexo entre la apertura y el cierre de la gran construcción histórica y política de Tucídides. Y todos perciben el distanciamiento con respecto a la propaganda espartana basada en la «exportación» de libertad, tanto en el inicial «iban diciendo que» como en el final «pensando que aquel día significaría el comienzo de la libertad para Grecia».

2

LA DIPLOMACIA SECRETA DE TERÁMENES

1

En las Helénicas, la acción diplomática de Terámenes con Lisandro, y luego con Esparta, se presenta en un tono de crónica objetiva, y resulta muy evidente el cinismo con el cual Terámenes utiliza el factor de la mortalidad por hambre para doblegar la voluntad de resistencia de los atenienses. La parte más infame de su acción es la obstinada pérdida de tiempo, esos tres meses pasados junto a Lisandro con el único fin de «presenciar el momento» en que la falta total de alimentos decidiría la partida, como efectivamente sucedió. Sin embargo, en ese informe tan desacralizante respecto al futuro mito de Terámenes —que hallará su punto culminante en Aristóteles— falta un elemento: el uso de la diplomacia secreta. Lo cierto es que tal forma de proceder se criticó duramente en varias asambleas celebradas durante aquellos meses en Atenas cuyo único y dramático tema en el orden del día era la paz. Con todo, él no reveló nada hasta el último momento, cuando ya no había más opción.

Lo sabemos por dos fuentes muy distintas: el ataque póstumo y demoledor de Lisias a Terámenes en un juicio en el que Lisias intervenía en primera persona y un fragmento de una obra historiográfica, el llamado «papiro de Terámenes», que da a este la palabra para justificar esa línea de conducta.

Lisias se lamenta:

Venerado y cubierto de grandes honores, anunció que salvaría la ciudad y en realidad la llevó a la ruina. Iba diciendo que había ideado un gran procedimiento, prometió que obtendría la paz sin entregar rehenes, sin destruir las murallas, sin entregar las naves. No le explicó a nadie cómo lo haría y pidió que confiaran en él. Y, mientras el areópago buscaba un medio de salvación y muchos se oponían a Terámenes, vosotros, atenienses, aun sabiendo que los demás guardan el secreto a causa de los enemigos y constatando que él ocultó a sus conciudadanos lo que iba a decir a los enemigos, aun así dejasteis en sus manos la patria, a los hijos, las esposas y a vosotros mismos. Y él no hizo absolutamente nada de cuanto había prometido. Estaba tan convencido de que era necesario empequeñecer y debilitar la ciudad, que quiso induciros a hacer lo que ningún enemigo ni ningún ciudadano había pensado jamás; y no es que lo obligaran los espartanos, sino que fue él quien ofreció a los espartanos estas condiciones de paz: destruir los Muros del Pireo y disolver nuestro régimen político. Sabía muy bien que, si os quitaba toda esperanza, pronto lo condenaríais y los castigaríais.

Y por último, jueces, no permitió que se celebrara la asamblea hasta que no llegara el «momento oportuno», como él lo llamaba. No había hecho más que observar a la espera de que llegara ese momento. Entonces mandó llamar las naves al mando de Lisandro. Y el ejército enemigo se instaló en las tierras.1

La acusación es circunstanciada y se presenta abiertamente como partidista. La cuestión más grave es que fuera el propio Terámenes quien sugiriese a Lisandro que impusieran la destrucción de los Muros Largos que rodeaban el Pireo y, como en una sola fortificación, lo conectaban a la ciudad. (Al dar cuenta de estas cláusulas de la capitulación, las fuentes recurren a expresiones como «el Pireo fue destruido», o «las murallas por la parte del Pireo» o, si el texto no está corrupto, «tomaron el Pireo»). Y, sin embargo, Terámenes había prometido a la asamblea —de nuevo según Lisias, especialmente en Contra Agorato, 9)— que, si le otorgaban plenos poderes, evitaría la destrucción de las murallas (hasta aquel momento lo que se pedía era su destrucción parcial: solo diez estadios). En cambio, según narra Jenofonte en las Helénicas, Terámenes no prometió nada; se limitó a declarar que quería saber si los espartanos, como se temía, pretendían «esclavizar la ciudad» o si habían solicitado la destrucción parcial de las murallas simplemente como garantía.

La otra cuestión, a la que volveremos, es que fue Terámenes quien sugirió que se cambiara el régimen político de Atenas. (De hecho, algunas fuentes incluyen ese cambio entre las cláusulas de la capitulación).2 Lo que coincide con el relato de las Helénicas es la descripción de la espera culpable de Terámenes, que observa el momento en que la capacidad de resistencia de los atenienses se viene abajo («el “momento oportuno”, como él lo llamaba»).3 Tal como Lisias subraya, lo que permitió a Terámenes obtener tal resultado fue su decisión de practicar la diplomacia secreta. Una decisión inherente a la condición de «plenipotenciario» (αὐτοκράτωρ) que Terámenes había pedido que le asignaran, condición que le permitía actuar a sus anchas. El punto de vista de Lisias es el de los grupos demócratas radicales, según el cual habría podido lograrse una paz mejor si Terámenes no hubiera sido un traidor. Por otra parte, conviene observar que este grupo político creía estar en condiciones de hacer frente a los espartanos pese a la carestía que diezmaba la población. Muy distinto es el relato de las Helénicas, donde la carestía y la mortalidad por hambre ocupan un lugar predominante. Sin duda, una de las razones por las que se aceptó el cambio de régimen fue esa política irresponsable con la vida de los demás.

La aversión a la diplomacia secreta formaba parte de la tradición y estaba bien arraigada en la mentalidad democrática. No obstante, para algunos líderes políticos que no soportaban lo «políticamente correcto», tal mentalidad podía constituir un impedimento. Es significativa la mal disimulada contrariedad de Demóstenes al no poder hacer política con las manos libres y sin las trabas a menudo paralizantes de la asamblea popular; parecía que envidiara la libertad de acción de su adversario Filipo de Macedonia (primera Olíntica, primera Filípica, Sobre el Quersoneso, Sobre la Corona).4

2

El papiro Michigan5 «de Terámenes» presenta una escena asamblearia en la cual «algunos» (la mutilación del comienzo del texto impide precisar quiénes) atacaban a Terámenes por su diplomacia secreta y le reprochaban que hiciera lo contrario a las normas y que, mientras los demás guardaban el secreto con el enemigo, él oculta a sus conciudadanos lo que dirá al enemigo. Tras lo cual «Terámenes subió a la tribuna y dijo: “Estos políticos6 se equivocan por completo. Si estuviera en nuestras manos establecer las condiciones de paz, no supondría ningún problema que supierais con antelación las condiciones a mi entender necesarias para llegar a un acuerdo. Sin embargo, como todo el juego está en manos del enemigo, es peligroso hablar de modo abierto y libre de la paz y de cómo obtenerla”». Según este historiador que seguía con tanta atención las asambleas atenienses, Terámenes prosiguió justificando así su axioma: «Desde luego, los enemigos no tratarán de aligerar nuestras posibles propuestas; por el contrario, intentarán añadir algo a lo que nosotros ofrezcamos». De ahí la fórmula: es más seguro que no trascienda nada. Y Terámenes lanzaba su paradójica acusación tergiversando hábilmente la verdad: «Así pues, los oradores políticos que desean publicitar el debate sobre esta cuestión acaban poniéndolo todo en manos del enemigo. En cambio, yo quiero que vosotros seáis los árbitros».

«Entonces la asamblea comprendió que Terámenes llevaba razón y lo designó plenipotenciario con la misión de sellar la paz». Luego este se dirigió «a Samos, a ver a Lisandro, para tratar de alcanzar su objetivo. Y, cuando Lisandro le ordenó que se lo pidiera a Esparta [...]»: aquí se interrumpe el fragmento. Según parece, el autor ocultaba (líneas 43-45) el hecho principal: la terrible estancia de tres meses de Terámenes junto a Lisandro, que aparece tanto en Lisias como en las Helénicas.7

Es evidente que el autor, posiblemente Teopompo, defiende a Terámenes, siguiendo el enfoque terameniano de Éforo-Diodoro, de Aristóteles y, en última instancia, de Isócrates (al cual la tradición biográfica atribuía a Terámenes como maestro, pero que prudentemente en sus escritos, seleccionados por él mismo, jamás lo nombra). El historiador del papiro defiende la diplomacia secreta y la justifica con los argumentos sofistas de Terámenes, aunque obvia el dato más grave: que Terámenes aguardaba el momento en que el hambre doblegara Atenas.

Por la manera en que se relata este episodio, es posible reconstruir cómo se fue formando y consolidando una tradición cuyo objeto era justificar la acción política de Terámenes y convertirla en el símbolo de un buen punto intermedio entre los demócratas (ambiciosos, vehementes, demagogos) y los doctrinarios sin escrúpulos al estilo de Critias.

3

EL ULTIMÁTUM

1

«Destruir los Muros Largos y el Pireo [a],

entregar todas las naves excepto doce [b], readmitir a los desterrados [c],

aliarse con Esparta y seguir a todas partes y siempre a los espartanos

en la paz y en la guerra [d]».

(Jenofonte, Helénicas, II 2, 20)

2

«Las autoridades de los espartanos han decidido lo siguiente:

abatir el Pireo y los Muros Largos [a];

limitarse al territorio ático y evacuar todas las ciudades [b].

Si hacéis esto y dejáis volver a los exiliados, tendréis la paz [c].

En cuanto al número de naves, haréis lo que se decida allí [d]».

(Es el documento de los éforos según Plutarco,

Vida de Lisandro, 14, 8).

3

«Acordaron la paz con estas condiciones:

derribar los Muros Largos y las murallas del Pireo [a];

conservar un máximo de diez naves [b];

evacuar todas las ciudades [c]

y someterse a la guía de Esparta [d]».

(Éforo-Diodoro, XIII 107, 4)

«En aquellos tiempos [404 a. C.] los atenienses, exhaustos, estipularon un tratado (de paz) con los espartanos en el cual se disponía cuanto sigue:

destruir las murallas de la ciudad [a];

adoptar la constitución tradicional (πάτριος πολιτεία) [b].

Destruyeron las murallas, pero hubo controversias respecto a la constitución».

(Éforo-Diodoro, XIV 3, 2)

4

«Se les concedió la paz a condición de que adoptaran la constitución tradicional (τὴν πάτριον πολιτείαν)».

(Aristóteles, AP, 34, 2)

5

«Cuando nos derrotaron en la guerra, los espartanos nos impusieron:

destruir las murallas [a];

entregar las naves [b],

acoger a los desterrados [c]».

(Andócides, Sobre la paz, 11 [391 a. C.])

A continuación, Andócides lee en un texto grabado en una columna de mármol las siguientes cláusulas de la capitulación del 404:

«destruir las murallas;

poseer solo doce naves;

y que Lemnos, Imbros y Esciros queden para quienes se instalaron allí».

(Andócides, Sobre la paz, 12)

Resulta llamativo que, en el mismo contexto, Andócides, pese a basarse directamente en el documento, acabe facilitando dos series de condiciones que en parte se superponen. La segunda vez es más preciso, porque se atiene a las fórmulas del documento en cuestión: «poseer solo doce naves» es la forma exacta del punto [b] «entregar las naves»; «los clerucos atenientes solo podrán quedarse en Lemnos, Imbros y Esciros» es la forma más completa y complementaria de la cláusula «evacuar todas las ciudades», que falta en la paráfrasis anterior pero que encontramos en ÉforoDiodoro y en el documento que transcribe Plutarco. Nótese que Plutarco transcribe la respuesta —comunicada en dialecto dórico— de los éforos a la solicitud de paz que había presentado Terámenes, mientras que Andócides retoma el decreto ático que recogía esas cláusulas por decisión de la asamblea y mandaba grabarlas en una estela para exponerlas ante el público. Estela que aún existía cuando Andócides relata el hecho, en el 391 (para sugerir otra hipótesis de paz en un contexto político y militar muy distinto) y que seguía en el mismo lugar aunque su contenido ya no tuviera ningún valor. No sabemos si la retiraron formalmente después de Cnido, tras haber reconstruido las murallas con dinero persa, cuando había estallado un nuevo conflicto en el que, contraviniendo lo dispuesto en el acuerdo de paz del 404, Atenas luchó en una coalición antiespartana.

6

«Muchos (aliados de Esparta o exiliados de Atenas) proponían extinguir el nombre de Atenas y destruir la ciudad con un incendio. Sin embargo, los espartanos respondieron que no le arrancarían uno de los dos ojos a Grecia y prometieron la paz con las siguientes condiciones:

derribar los brazos de las murallas que llegaban hasta el Pireo [a];

entregar las naves que aún tenían [b];

aceptar como regidores del Estado a treinta líderes elegidos entre

ellos mismos [c]».

(Trogo-Justino, V 8, 4) 7

En el pasaje de Trogo, la cláusula que mencionan Éforo-Diodoro y Aristóteles (núms. 3 y 4) aparece ulteriormente transformada: ya no se trata de comprometerse a recuperar la «Constitución de los antepasados», sino de nombrar a los Treinta, una petición incorporada como una de las condiciones de paz que solicitan los espartanos. Podemos pensar que, para Trogo-Justino —una fuente difícil, ya que no siempre resultan evidentes los errores que pudo cometer Justino al compilar el resumen de las Historiae Philippicae de Pompeyo Trogo— aquello era una ilación. Tal vez pensara lo siguiente: puesto que una cláusula implicaba un cambio constitucional en aras de la restauración de un régimen vaga y genéricamente definido como tradicional y puesto que subió al poder la magistratura de los Treinta, la cual, efectivamente, se comprometió a llevar a cabo dicha reinstauración, sin duda el nombramiento de los Treinta constaba entre las cláusulas de la paz...

Dejando a un lado esta teoría improvisada, conviene observar que la hipótesis según la cual la modificación constitucional se incluía en el acuerdo de capitulación se encuentra en tres fuentes sin duda vinculadas entre sí. Se trata de Éforo-Diodoro, Aristóteles y Trogo-Justino. Antes de ellos hay una fuente común. Además, resulta significativo que Éforo-Diodoro y Aristóteles compartan otro elemento que contrasta mucho con el relato de Jenofonte: la «heroica» oposición de Terámenes hacia Lisandro precisamente en lo que respecta a la aplicación de un cambio constitucional.

5

LA INJERENCIA ESPARTANA

1

Es necesario considerar aquí la falsa noticia según la cual las cláusulas de capitulación requerían el cambio institucional y constitucional en Atenas para desestimar un equívoco consolidado en una parte de la tradición. Se trata de Aristóteles, Éforo-Diodoro y Trogo-Justino.1

En realidad, no hubo una injerencia explícita en la política interior de los atenienses vencidos en estos términos. Por supuesto, es relevante saber cómo pudo formarse esa tradición. La verdadera injerencia fue otra: imponer el regreso de los desterrados. Una medida motivada por varios factores. En primer lugar, los desterrados habían gravitado alrededor de la facción espartana. En su momento, Alcibíades, decidido a que no lo juzgaran en Atenas, se había presentado en Esparta para hacerle al enemigo ciertas sugerencias estratégicas letales contra su ciudad. Mucho antes de eso, Clístenes, tras romper con Pisístrato, ya había recurrido a Esparta. Y los fugitivos de la órbita de Antifonte, en el 411, tras la caída de la dictadura de ese grupo de poder, se habían refugiado en Decelia, en el campo espartano. Por su parte, uno de ellos, Aristóteles, se había instalado de manera estable en el séquito de Lisandro, y este lo había mandado a Esparta a prevenir a los éforos de la llegada inminente de Terámenes con solicitudes de paz.

L’émigré, al igual que dos milenios más tarde, en tiempos de las coaliciones antifrancesas (1792-1815), es una figura abrumadora, omnipresente y a veces determinante en el campo enemigo. La lucha mortal entre demócratas y oligarcas (o en cualquier caso entre enemigos del «poder del pueblo») había llenado Grecia de émigrés.2 En el momento de tomar el poder (con el apoyo de las armas atenienses), la dinámica excluyente típica de la antigua democracia comportaba el exterminio de enemigos (σφαγὰς ποιησάμενοι τῶν γνωρίμων) 3 y, posteriormente, la exclusión, la huida, la emigración a potencias «amigas» de los antidemócratas que habían eludido el cruel destino de sus compañeros. Así es como se configura, a finales del siglo V, sobre todo en los años de la guerra, una especie de galaxia de émigrés cuyo único objetivo es regresar, para lo cual se prestarán a las maniobras de la gran potencia adversaria.

La «hipocresía» espartana —de la que Eurípides se lamenta en unos versos memorables de Andrómaca, un convencionalismo aparentemente no intervencionista que los atenienses delinean bien en su diálogo con los melios—4 no actuaba de un modo directo, sino que creaba las condiciones para un cambio de régimen si ello podía resultar útil para la potencia de Esparta. En cambio, la operación brutal de Lisandro de imponer «decarquías» oligárquicas en las ciudades exaliadas de Atenas era una manera de forzar la línea de conducta espartana tradicional. Y como tal fue percibida y llegó a ser objeto de reproches cuando las relaciones de fuerza cambiaron (Isócrates, Panegírico).

En el caso de Atenas, la operación se presentaba más complicada. En una lucha entre potencias, una experiencia muy conocida y extensamente documentada es que la vencedora imponga a la recién derrotada adversaria un cambio de régimen político interno con el objeto de «domesticarla» de cara al futuro. Sucedió con la caída de Bonaparte; sucedió al final de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial (en ambos casos, Alemania tuvo la clase o las clases de régimen que auspiciaban los vencedores); sucedió al terminar la Guerra Fría en las postrimerías del siglo XX; y tal vez continuará sucediendo pese a las variantes imprevistas que los hechos históricos siempre nos tienen reservadas.

2

En la Atenas derrotada del verano del 404, la imposición, entre las cláusulas de paz, del regreso de los exiliados era el arma necesaria para obtener el cambio de régimen. Un cambio juzgado si cabe más necesario debido a que el «poder del pueblo» había promovido durante largo tiempo y de un modo obstinado y agresivo la política imperial. Los émigrés, que se lo debían todo a sus protectores espartanos, además de ser capaces de abolir el «poder del pueblo», en política exterior ejecutarían dóciles y convencidos la cláusula —probablemente incluida en otro documento separado del acta de capitulación: Bengtson, Staatsverträge, II, n.º 211— que establecía definitivamente la subordinación de Atenas a la hegemonía espartana («seguir a los espartanos en cualquier lugar y en cualquier situación, en la paz y en la guerra»). Era un plan hábil y ambicioso, aunque tal vez subestimaba la composición y las dinámicas internas de la sociedad ateniense, como quedó demostrado al cabo de menos de un año. Con todo, la decisión de no comprometerse formalmente, en un tratado bilateral, a apoyar determinado régimen político en Atenas, unida a ciertos factores internos de crisis en la propia cumbre espartana, permitió llevar a cabo un reajuste que terminó —como veremos— con la liquidación sustancial del gobierno oligárquico ateniense por parte de los mandatarios espartanos (septiembre del 403). Una obra maestra de esa «hipocresía» teñida de convencionalismo cuyos efectos no preveían ni siquiera sus mejores «amigos» atenienses.

6

«CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN»:

LA VERDADERA DERROTA DE TERÁMENES

1

En un primer momento, cuando los exiliados regresaron a Atenas y se produjo una crisis inevitable, quien desempeñó un papel determinante fue Lisandro. Por eso, forzando las formas para ir a la sustancia de las cosas, una tradición que, contrariamente a cuanto hace Jenofonte, desea hablar claro, sostiene que: a) Esparta impuso el cambio de régimen en el contexto de la capitulación; b) las fuerzas políticas atenienses estaban divididas y que Lisandro —en ese momento omnipotente también ante Esparta— impuso la victoria de los émigrés y el cambio de régimen.

A partir de estas premisas, tan necesarias para interpretar correctamente las palabras de nuestra fuente, la descripción más nítida de la situación es la que da Aristóteles en un pasaje memorable de la Constitución de los atenienses:

Una vez estipulada la paz mediante la cláusula según la cual contarían con un sistema político tradicional,1 las clases populares intentaban mantener vivo el sistema democrático. En cambio, los señores se dividían en dos grupos: los que estaban afiliados a las eterías2 y los exiliados que habían regresado tras la paz3 deseaban la oligarquía; en cambio, quienes, sin pertenecer a ninguna etería, eran ciudadanos de primerísimo plano en el resto de los aspectos luchaban por el régimen tradicional (τὴν πάτριον πολιτείαν ἐζήτουν). Entre estos últimos estaban Arquino, Ánito, Clitofonte, Formisio y muchos más; y, a la cabeza de todos ellos, Terámenes. En cuanto a Lisandro, se puso de parte de los oligarcas, y el pueblo, presa del terror, se vio obligado a votar la oligarquía. Presentó el decreto [cuyo lacónico texto puede leerse en las Helénicas de Jenofonte] Dracóntides de Afidna (34, 3).

El otro relato que se adentra en el delicado terreno de las posturas políticas enfrentadas durante los meses transcurridos entre la capitulación y la elección de los Treinta es el de Éforo-Diodoro, fuente que permite establecer mejor la cronología de esos meses convulsos entre la primavera y el verano del 404. Así es como se presentan las facciones en este texto:

Quienes impulsaban en dirección a la oligarquía sostenían que debía recuperarse el antiguo régimen (παλαιὰν κατάστασιν) en virtud del cual solo unos pocos (παντελῶς ὀλίγοι) tenían el control total de la ciudad. En cambio, la mayoría estaba a favor de la democracia, ponía por delante (προεφέροντο) la palabra clave de la patrios politeia (τὴν τῶν πατέρων πολιτείαν) y sostenía que así era como debía entenderse universalmente la democracia (Diodoro Sículo, XIV 3, 3).

La principal divergencia radica en ese «unos pocos» (παντελῶς ὀλίγοι). De este modo emergía de nuevo el plan político del grupo de Antifonte, que en el 411 había constituido una camarilla de poder muy restringida dentro de la boulé de los Cuatrocientos, un grupúsculo con el que acabó Terámenes, cada día más dispuesto a aliarse con Trasíbulo y la flota demócrata de Samos. Pues bien, la fórmula «antigua institución» (παλαιὰ κατάστασις), aparentemente no muy distinta a «constitución ancestral» (πάτριος πολιτεία), muestra toda su sustancia más allá de la vaga alusión a un pasado mejor, preferible y por recuperar. Por eso promueven esta línea política las asociaciones oligarcas (las eterías), organizadas de un modo estructurado y dirigidas por un comité más o menos secreto de cinco éforos (significativa su adopción del nombre de la suprema magistratura espartana), quienes a su vez reciben en cada una de las diez tribus el apoyo de los filarcas, dedicados a pilotar y condicionar tanto como les es posible la opinión pública y los debates de la asamblea.4 Exactamente como había ocurrido en el 411; en aquel entonces, el grupo reducido y de confianza (Antifonte como jefe oculto, Pisandro como demagogo que se había pasado al enemigo, Frínico y Terámenes) había sembrado el terror, e incluso condicionado la palabra de quienes se atrevieran a dar un paso adelante en las asambleas, mucho antes de tomar abiertamente el poder.5 Conviene tener presente que al frente del comité secreto de los éforos está Critias.6 Ha vuelto y tiene intención de guiar la nueva aventura oligárquica. En aquel momento Critias tenía unos cuarenta años y ya había pertenecido a los Cuatrocientos;7 su padre, Callescro, era uno de los jefes de la oligarquía; se había aferrado a Terámenes en el momento de la caída de Antifonte, aunque ello no evitó que, tras la restauración democrática, Cleofonte quisiera iniciar un juicio contra él, del que se libró huyendo a Tesalia, donde se sumergió en una serie de experiencias políticas inquietantes.8 Sin duda, Critias pretendía ser el referente de Lisandro.

Como sabemos, Diodoro sigue con el relato de la misión de los oligarcas (es fácil suponer que, en primer lugar, el de Critias) ante Lisandro en Samos y del nuevo desembarco de Lisandro en el Pireo, quien esta vez tiene intención de guiar en primera persona la asamblea «sobre la constitución». Parece que Lisandro intervino en dicha asamblea para proponer la elección de los Treinta, una oligarquía dotada de amplio poder. «Terámenes se opuso a Lisandro, leyó el acuerdo de paz y dijo que el texto concordaba con el hecho de mantener la patrios politeia.9