7,99 €

Mehr erfahren.

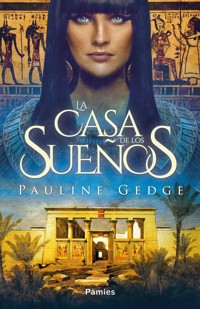

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Siglo XII a. C. Ramsés III, segundo faraón de la XX dinastía, gobierna Egipto. En Asuat, pequeña población situada al sur de Tebas, la vida transcurre tranquila. Sus habitantes no poseen riquezas, pero disfrutan de paz y alimentos en abundancia. En este apacible rincón del reino se ha criado Thu, una niña despierta y ambiciosa, hija de un guerrero libu y de la comadrona del pueblo. Movida por el fuego de quienes le adivinan un destino de gloria, la joven Thu aprovecha la visita del misterioso e influyente Hui, médico y vidente, para introducirse en la corte de Ramsés. Gracias a su dominio del arte de la medicina y a sus indudables dotes de seducción, Thu se convierte en la concubina preferida del faraón. Sin embargo, a medida que su poder crece, la joven médica se ve envuelta en un mundo de intrigas y maniobras palaciegas que ponen su vida en peligro. Con La casa de los sueños, los lectores de Pauline Gedge —autora de La dama del Nilo, El faraón y El papiro de Saqqara— tendrán ocasión de disfrutar una vez más de su especial habilidad para introducirnos en el apasionante Egipto de los faraones.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Índice

Personajes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Contenido extra

Guía de personajes

Thu: Campesina de Asuat; su padre, campesino, fue mercenario libu, y su madre es la partera de Asuat; aprendiza de Hui; médica de la corte y concubina real de Ramsés II.

Hui: Vidente y médico, maestro de Thu.

Ani: Maestro de escribas de Hui.

Harshira: Mayordomo de Hui.

Kaha: Escriba asistente de Ani y maestro escriba para Thu.

Kauit: Hermana de Hui.

Kenna: Sirviente de Hui.

Nebnefer: Instructor de ejercicio de Hui.

Neferhotep: Segundo sirviente de Hui.

Paiis: General, hermano de Hui.

Disenk: Sirvienta de Thu, antigua sirvienta de Kauit.

Pa-ari: Hermano de Thu, escriba.

El faraón y su corte:

Ramsés II: Dios Viviente, Gran Horus, Toro Poderoso, Horus de Oro…

Ast: Gran Esposa Real Principal; madre del príncipe Ramsés.

Ast-Amasareth: Segunda Gran Esposa Real.

Príncipe Ramsés: Hijo de Ramsés y Ast.

Adiroma: Administrador real de tierras.

Amonnakht: Guardián real de la Puerta.

Banemus: Comandante real de los arqueros en la ciudad de Cus.

Eben: Concubina favorita real.

Hatia: Concubina real.

Hentmira: Concubina real.

Hunro: Hermana de Banemus, concubina real.

Karo: Portador real del abanico de la mano izquierda del faraón.

Menna: Heraldo real.

Mentu-em-taui: Tesorero real.

Mersura: Canciller y asesor real.

Nebtefau: Juez y consejero real.

Nebt-Iunu: Concubina real.

Neferabu: Administrador real del harén.

Neferu: Esposa del príncipe Ramsés.

Nubhirma’at: Concubina real.

Pabesat: Canciller real.

Paibekamón: Administrador general real.

Panauk: Escriba real del harén.

Pentu: Escriba real de la Doble Casa de la Vida.

Pen-rennu: Intérprete y traductor real.

Tehuti: Maestro real de escribas.

Tiy-Merenast: Gran Dama Real.

To: Visir real.

Tuosret: Primera Esposa Real de Ramsés.

Ueret: Dama real.

Uia: Capataz de tierras y ganados real.

Pentauru: Hijo de Thu y Ramsés.

Glosario de dioses egipcios:

AmónoAmón-Ré: Centro de adoración en Tebas, Alto Egipto. Apodado «Rey de los dioses». Se creía que todos los faraones de la decimoctava dinastía descendían de él.

Apis: Toro sagrado, adorado a la vez como símbolo del sol y esencia de Ptah.

Atón: Dios solar predinástico de On.

Bast: Diosa gata que representaba el aspecto benéfico y alimentador del sol.

Hathor: Diosa de la juventud y la belleza.

Horus: Dios halcón. Hijo de Osiris. Cada faraón incorporaba su nombre a su título.

Hu: Lengua de Ptah, que todo lo creó hablando. Era la fuerza motivadora de la creación.

Isis: Esposa de Osiris. Cuando Osiris fue asesinado por Set, ella reunió los fragmentos de su cuerpo y lo reconstituyó por arte de magia.

Ma’at: El concepto de la estricta justicia, la verdad y el orden. Se simbolizaba por medio de una diosa ataviada con una pluma.

Mut: Esposa de Amón. Diosa buitre a la que se asociaba con las mujeres de la realeza.

Nut: Diosa del cielo.

Osiris: Antiguo dios de la fertilidad, adorado universalmente en Egipto, en especial entre el vulgo. Rey del país de los muertos.

Ptah: Creador del mundo.

Ré: Dios del sol en su fuerza.

Set: Dios de las tormentas y la turbulencia. Asesino de Osiris. En ciertos períodos de la historia egipcia se convirtió en la personificación del mal. Durante el reinado de Ramsés II, Set alcanzó gran prominencia.

Shu: Dios del aire, que separa la tierra del cielo.

Ta-urt: Diosa del nacimiento

Thot: Dios de la medicina, la magia y las matemáticas. Patrono de los escribas e inventor de la escritura. Medidor del tiempo.

Uepuaet: Dios de la guerra.

1

Mi padre, un rubio gigantón de ojos azules, era un mercenario que llegó a Egipto durante los disturbios de la época aquella en que dominaba el canciller sirio Irsu, cuando los extranjeros recorrían el país a su antojo, cometiendo robos y violaciones. Durante un tiempo se estableció en el Delta, trabajando en lo que podía, pues no era un forajido ni mantenía relación alguna con las bandas de ladrones vagabundos. Pastoreó ganado, pisó uva, sudó en las adoberas haciendo adobes. Más adelante, cuando el padre de nuestro Gran Dios Ramsés, Osiris Set-Nakht el Glorioso, arrebató el poder al sucio sirio, mi padre aprovechó la oportunidad para incorporarse a las filas de la infantería; con ella marchó por las ciudades y las aldeas desperdigadas a lo largo del Nilo persiguiendo a los desorganizados grupos de bandidos con arrestos y ejecuciones y desempeñó su papel en la restauración de un Ma’at debilitado y casi eclipsado por las febriles personas que habían ocupado el trono de Egipto durante años, ninguna de ellas digna de ser considerada encarnación del dios.

A veces, los ebrios parásitos que las tropas de mi padre exterminaban eran libus de su propia tribu tamahu, rubios y de ojos claros como él, que habían llegado a las Dos Tierras, no para enriquecerlas ni llevar una vida honrada, sino para robar y matar. Eran nómadas, como animales, y mi padre los aniquilaba sin remordimientos.

Una tórrida tarde del mes de Mesore, los soldados armaron sus tiendas en las afueras de la ciudad de Asuat, al norte de la sagrada Tebas. Estaban sucios, cansados y hambrientos; no había cerveza para beber, y el capitán ordenó a mi padre y a otros cuatro hombres que confiscaran al superintendente las provisiones que hubiera disponibles. Al pasar ante la entrada de una de las casas de barro, oyeron que en el interior había mucho alboroto: chillidos de mujeres, gritos de hombres. Temiendo lo peor, prevenidos ante cualquier disturbio tras muchas semanas de guerra insidiosa, los soldados entraron en el diminuto y oscuro vestíbulo, donde encontraron a un grupo de hombres y mujeres medio borrachos, que se mecían y batían palmas con alegría. Alguien puso una jarra de cerveza en la mano de mi padre, y por encima del jaleo una voz dijo: «¡Da gracias a los dioses! ¡Tengo un hijo!». Mi padre bebió con ganas y serpenteó entre la gente hasta encontrarse cara a cara con una mujercita de piel olivácea y facciones de divinidad que acunaba en sus brazos ensangrentados un bulto llorón envuelto en lino. Era la partera. Esa mujercita era mi madre. Mi padre la miró un largo rato por encima del borde de la jarra. A su modo, fuerte y plácido, sopesaba y estudiaba la cuestión. La gente, rebosante de felicidad, se mostró amable. El arconte de la aldea ofreció a las tropas una generosa cantidad de cereales, que cogió de las magras despensas de la población. Las mujeres fueron al campamento para lavar las ropas mugrientas de los soldados. Asuat era una ciudad bella y tranquila, tradicional en sus valores, rica en tierras cultivables y en árboles frondosos; el desierto, más allá, permanecía inmaculado.

El día en que las tropas iban a continuar su marcha hacia el sur, mi padre buscó la casa donde vivía la partera con sus padres y sus tres hermanos varones. Llevaba consigo el único objeto valioso que poseía: un diminuto escarabajo de oro, con su cordel de cuero, que había encontrado en el lodo de un afluente del Delta y que llevaba atado a su ancha muñeca. «Estoy al servicio del buen dios —dijo a mi madre, presionando el escarabajo contra su pequeña palma oscura—, pero cuando haya cumplido el período militar, regresaré. Espérame». Y ella miró los ojos suaves y llenos de autoridad de aquel hombre alto, de pelo tan dorado como el sol, cuya boca prometía goces que ella solo conocía en sueños. Y asintió con la cabeza, sin decir nada.

Mi padre cumplió su promesa. Herido dos veces al año siguiente, por fin le dieron de baja, le pagaron y le asignaron las tres arouras de tierra que había solicitado en la zona de Asuat. Como mercenario, conservaría aquellas tierras con la condición de presentarse para el servicio activo en cuanto se le convocara; también debía aportar un diezmo de sus cosechas a las arcas del faraón. Pero tenía lo que deseaba: la ciudadanía egipcia, un poco de tierra y una bonita esposa que ya formaba parte de la ciudad y que le facilitaría la tarea de ganarse la confianza de los pobladores.

Todo esto lo supe por mi madre, por supuesto. El encuentro entre ambos, la inmediata atracción mutua entre el soldado taciturno y fatigado y la menuda muchachita de aldea, era un relato romántico que nunca me cansaba de oír. La familia de mi madre vivía en Asuat desde hacía muchas generaciones, sin molestar a nadie y cumpliendo con sus obligaciones religiosas en el pequeño templo de Uepuauet, el dios chacal de la guerra, tótem de su nomo. Bodas, nacimientos y muertes los entretejían con sus vecinos en una apretada muestra de sencillez y seguridad. De los antepasados de mi padre pudo decirme poco, pues él nunca los mencionaba. «Son libus de por ahí —decía, señalando vagamente hacia el oeste, con toda la indiferencia que el verdadero egipcio siente por todo lo que exista más allá de sus fronteras—. De ellos heredaste esos ojos azules, Thu. Probablemente eran pastores nómadas». Pero yo lo dudaba, viendo el brillo que la lámpara de aceite arrancaba a los hombros y los brazos musculosos de mi padre, sentado con las piernas cruzadas en el suelo arenoso de nuestro recibidor, inclinado sobre algún apero de la labranza que estuviera haciendo. Me parecía mucho más probable que sus antepasados hubieran sido guerreros, hombres fieros al servicio de algún bárbaro príncipe libu que combatían por él, en una interminable ronda de depredaciones tribales.

A veces, soñaba despierta que mi padre tenía sangre noble en sus venas; que su padre, mi abuelo, era un príncipe y, tras reñir violentamente con su hijo, había obligado a este a exiliarse; errante y sin amigos, por fin llegó al bendito suelo de Egipto. Algún día veríamos llegar un mensaje de perdón; entonces cargaríamos el burro con nuestras pobres pertenencias y, tras vender el buey y la vaca, viajaríamos a una corte lejana, donde mi padre sería recibido con los brazos abiertos entre lágrimas y risas por un anciano cargado de oro. Mi madre y yo nos veríamos bañadas en perfumados ungüentos, vestidas con telas brillantes y cubiertas de amuletos de plata y turquesa. Todos se inclinarían ante mí, la princesa perdida. Sentada a la sombra de nuestra palmera datilera, estudiaba mis brazos bronceados, mis piernas delgadas y larguiruchas, a las que se adhería siempre el polvo de la aldea, y pensaba que tal vez mi sangre, la que palpitaba casi imperceptiblemente en las venas azuladas de las muñecas, pudiera ser el preciado salvoconducto para acceder a la riqueza y la alta posición. Mi hermano Pa-ari, un año mayor que yo y mucho más sabio, se burlaba de mí.

—¡Princesita del polvo! —decía sonriendo—. ¡Reina de las camas de junco! ¿De verdad crees que si padre fuera un príncipe se molestaría en cultivar unas míseras arouras en medio de la nada, o que se habría casado con una partera? Anda, levántate y lleva la vaca a abrevar. Tiene sed.

Y yo me acercaba a Ojos Dulces, nuestra vaca. Juntas bajábamos por el sendero del río, yo con la mano apoyada en su suave y caliente lomo; mientras la vaca bebía el líquido vital, yo estudiaba mi reflejo en las límpidas profundidades del Nilo. Los lentos remolinos, a mis pies, distorsionaban la imagen: convertían mi ondeado pelo negro en una nube confusa alrededor de la cara que proporcionaba a mis extraños ojos azules un brillo incoloro, lleno de mensajes misteriosos. Una princesa, sí, quizá. Jamás me atreví a consultar esa posibilidad con mi padre. Era cariñoso; me sentaba sobre sus rodillas para contarme cuentos, y le podía hacer preguntas sobre cualquier asunto, excepto sobre su pasado. La barrera, aunque muda, existía de verdad. Creo que mi madre le tenía respeto reverencial, aunque lo amaba con locura. Era el mismo respeto que inspiraba a los otros aldeanos, sin duda. Le tenían confianza, pues sabían que era capaz de asumir sus responsabilidades en la administración de la aldea. Él ayudaba a la medjay local a vigilar la zona circundante. Sin embargo, nunca lo trataban con la desenvuelta familiaridad que dedicaban a los auténticos aldeanos. Su largo pelo dorado y sus serenos y asombrosos ojos azules proclamaban siempre su condición de extranjero.

Mi suerte no era mucho mejor. No me gustaban las niñas de la aldea, con sus risitas estridentes, sus juegos simples, sus inocentes y aburridos chismorreos, limitados siempre a los asuntos aldeanos. Y yo tampoco les gustaba a ellas. Cerraban filas contra mí, con esa suspicacia que despierta en los niños todo el que es diferente. Quizá temieran el mal de ojo. Por mi parte, yo no trataba de facilitar la convivencia, por supuesto. Yo era altanera, y, aunque de forma involuntaria, me mostraba superior; siempre estaba dispuesta a hacer preguntas que no tenía por qué hacer, pero se debía a que mi mente iba siempre más allá de los límites conocidos. Pa-ari tenía más aceptación. Aunque él también era más alto y más guapo que los otros niños de la aldea, no pesaba sobre él la maldición de los ojos azules. Había heredado de nuestra madre los ojos castaños y el pelo negro de los egipcios; de nuestro padre había heredado esa autoridad innata que lo convertía en líder entre sus compañeros de escuela. Y no porque él quisiera serlo. Su fuerza residía en las palabras. Todo mercenario podía pasar la concesión de tierras a su hijo, siempre que este continuara con la profesión de su padre, pero Pa-ari quería ser escriba. En una ocasión me dijo:

—Me gustan la agricultura y la vida aldeana, pero el hombre que no sabe leer ni escribir se ve obligado a confiar en la sabiduría y en el conocimiento de los demás. No puede tener opinión propia sobre las cosas que escapan a los detalles de su vida cotidiana. El escriba, en cambio, tiene acceso a las bibliotecas, su corazón se expande y puede juzgar el pasado, dar forma al futuro.

A la edad de cuatro años, cuando yo tenía tres, nuestro padre lo llevó a la escuela del templo. Nuestro padre no sabía leer ni escribir, y dependía del escriba de la aldea para calcular los impuestos anuales que debía pagar sobre sus cosechas. Cuando tomó a Pa-ari de la mano para conducirlo al recinto de Uepuauet, por la senda recocida por el sol, no supimos por qué razón se lo llevaba.

Tal vez pensaba solo en lograr que no engañaran a su heredero cuando le llegara el turno de arar los pocos sembrados que nos sustentaban. Recuerdo que yo, de pie en el umbral de la casa, los vi desaparecer en la blanca frescura de la luz matinal.

—¿Adónde lleva padre a Pa-ari? —pregunté a mi madre, que salía detrás de mí con un cesto de ropa sucia en los brazos.

Mi madre se detuvo, apoyando el cesto en la cadera.

—A la escuela —respondió—. Trae el natrón, Thu, sé buena. Después de lavar todo esto, llevaremos la masa al horno.

Pero no me moví.

—Yo también quiero ir —dije.

Se echó a reír.

—No, tú no —dijo—. Para empezar, eres demasiado pequeña. Además, las niñas no van a la escuela. Aprenden en casa. Anda, date prisa con ese natrón, que voy al río.

Mientras mi madre golpeaba la colada contra las piedras de la orilla y frotaba la áspera ropa con natrón, chismorreando con las otras mujeres allí congregadas, mi padre regresó y volvió al campo. Vi cómo se inclinaba con la azada en la mano, entre las verdes lanzas del trigo que le rozaban las pantorrillas desnudas, al seguir a mi madre por el sendero que iba desde el río hasta la casa. La ayudé a tender la colada en la cuerda de nuestro recibidor, abierto al cielo como todos los de la aldea. Y luego observé cómo amasaba y bregaba la masa para nuestra cena. Yo estaba callada y pensativa; echaba de menos a Pa-ari, con el que llenaba los días de juegos y pequeñas aventuras, entre las frondas de papiro y las hierbas de la ribera.

Cuando mi madre partió hacia el horno comunitario, yo corrí en dirección opuesta, abandonando la senda que serpenteaba junto al río para seguir el estrecho canal de riego que llevaba el agua a las pobres tierras de mi padre. Al verme, enderezó la espalda, sonriente, sombreándose los ojos con una mano ancha y encallecida. Me acerqué, jadeando.

—¿Te ocurre algo? —preguntó.

Rodeé con los brazos su robusto muslo para abrazarlo. Por algún motivo que ignoro, ese recuerdo pervive en mí, luminoso y vívido, después de tantos años. A menudo, no son las ocasiones portentosas las que se recuerdan, esos momentos en que nos decimos «Jamás olvidaré esto», sino pequeños hechos intrascendentes que pasan sin comentario, solo para resurgir una y otra vez, impregnándose de una realidad con más fuerza cuanto más tiempo nos aleja del suceso original. Así me ocurrió entonces. Todavía siento la suave esterilla de su vello contra mi cara, su piel tostada por el sol; aún veo la alfombra de plantas jóvenes que apenas se movían, tan verde contra el pardo amarillento del desierto que reverberaba al sol, y huelo su sudor reconfortante, seguro. Di un paso atrás para mirarlo.

—Quiero ir a la escuela con Pa-ari —dije.

Él se agachó para limpiarse la frente con una esquina de su faldellín, corto y lleno de polvo.

—No —replicó.

—¿El año que viene, padre, cuando cumpla los cuatro años?

Su lenta sonrisa le ensanchó el rostro.

—No, Thu. Las niñas no van a la escuela.

Le estudié la cara.

—¿Por qué?

—Porque las niñas se quedan en casa y aprenden de sus madres a ser buenas esposas y a atender a los hijos. Cuando seas mayor, tu madre te enseñará a ayudar cuando los niños llegan al mundo. Ese será tu trabajo aquí, en la aldea.

Fruncí el ceño, tratando de comprender. Tuve una idea.

—Si se lo pido a Pa-ari, padre, ¿puede quedarse él en casa para aprender a ayudar cuando llegan los niños, para que yo pueda ir a la escuela en su lugar?

Mi padre rara vez reía, pero en aquella ocasión echó la cabeza atrás, y su regocijo retumbó contra la hilera de palmeras marchitas que crecían entre sus tierras y el camino. Luego se puso en cuclillas, cogiéndome el mentón con sus grandes dedos.

—¡Compadezco al mozo que quiera casarse contigo! —dijo—. Debes aprender a estar en tu lugar, pequeña mía. Paciencia, docilidad, humildad: esas son las virtudes de una mujer decente. Ahora sé buena y ve a casa. Acompaña a tu madre cuando vaya en busca de Pa-ari.

Me plantó un beso en la coronilla caliente y me dio la espalda. Hice lo que él me decía, pateando el polvo al caminar, oscuramente ofendida por su risa, aunque era demasiado pequeña para saber por qué.

Encontré a mi madre mirando con nerviosismo a lo largo del camino, con un cesto en el brazo. Me hizo un gesto impaciente.

—¡Deja en paz a tu padre cuando trabaja! —me regañó—. Por todos los dioses, Thu, estás muy sucia y no tengo tiempo para lavarte. ¿Qué pensarán los sacerdotes? Vamos.

No me cogió de la mano, pero anduvimos juntas. Nuestros sembrados quedaron atrás, y también otros, todos verdes con los nuevos brotes. A nuestra izquierda se alzaba la hilera de palmeras; a la derecha, la enmarañada maleza del río, fresca y tentadora, por la que asomaban a intervalos amplias extensiones de agua plateada.

Pocos minutos después, los sembrados se acabaron repentinamente, los arbustos de la derecha ralearon hasta desaparecer y ante nosotras se irguió el templo de Uepuauet, con sus columnas de piedra arenisca elevadas hacia el implacable azul del cielo; el sol hería, impotente, sus pesados muros. Desde mi nacimiento, yo iba allí los días consagrados al dios para ver cómo presentaba mi padre nuestras ofrendas y para postrarme junto a Pa-ari mientras el incienso se alzaba en brillantes columnas por encima del patio interior. Veía a los sacerdotes en solemnes procesiones, oía sus cánticos graves y sobrecogedores en medio del aire quieto, veía a las bailarinas dar vueltas y realizar ondulantes movimientos con el sistro entre los delicados dedos, tintineando para llamar la atención del dios hacia nuestras plegarias. Me sentaba en los escalones del templo, con la punta de los pies en el Nilo, que me los lamía con suavidad, de espaldas al patio adoquinado, mientras mis padres permanecían dentro y rezaban. Para mí era, al mismo tiempo, un lugar de insólito misterio, imponente en su secretismo, y el foco de Ma’at en nuestra vida, el telar espiritual que tejía las diversas hebras de nuestra existencia. El ritmo de los días del dios era nuestro ritmo, un pulso invisible que regulaba el ir y venir de los acontecimientos familiares y aldeanos.

Durante la época de los disturbios llegó una banda de extranjeros. Se establecieron en el patio exterior, encendieron hogueras en el patio interior y en medio de la bebida, armaron jolgorio y el alboroto en el templo, torturaron y mataron a uno de los sacerdotes, que había intentado protestar, pero no se atrevieron a violar el santuario, el lugar que ninguno de nosotros había visto nunca, el lugar donde habitaba el dios, pues Uepuauet era el señor de la guerra, y temían provocar su ira. El arconte de la aldea y todos los hombres adultos buscaron armas y, llenos de indignada cólera, se lanzaron una noche contra los bandidos, que dormían bajo las bellas columnas del templo de Uepuauet. Las mujeres se pasaron la mañana siguiente lavando las piedras para quitarles la sangre; ninguno de los hombres diría jamás dónde estaban sepultados los cadáveres. Nuestros varones eran orgullosos y bravos, dignos de seguir al señor de la guerra. El sumo sacerdote ofreció un sacrificio en reparación por la profanación del sagrado lugar. Todo esto ocurrió antes de que mi padre y sus tropas acamparan en las afueras de la aldea y se acercaran al poblado en busca de cerveza.

Yo amaba el templo. Amaba la armonía de aquellas columnas que elevaban la vista hasta el vasto cielo de Egipto. Amaba la aparatosidad de los ritos, el aroma de las flores, el polvo y el incienso, el simple lujo del templo, los finos lienzos vaporosos de los sacerdotes. Aunque entonces lo ignoraba, lo que yo apreciaba no era al dios en sí, sino las riquezas que lo rodeaban. Era, por supuesto, su hija devota, y siempre lo he sido; sin embargo, él me importaba menos que la breve visión de una existencia diferente, que me hacía soñar.

Mi madre y yo caminamos hacia los adoquines y cruzamos la entrada pasando entre las columnas al patio exterior. Allí esperaban varias madres más; algunas, de pie; otras, en cuclillas sobre la piedra, conversando en voz baja. El perímetro exterior del patio formaba un panal de pequeñas estancias; en la penumbra de una de ellas se oían las voces de los niños, elevadas en un cántico sonoro que se quebró en un parloteo entusiasta cuando mi madre y yo nos detuvimos. Ella saludó alegremente a las mujeres, que le respondieron con una inclinación de cabeza. Por fin, un tropel de niños salió de la habitación, cada uno con un talego cerrado con un cordel. Pa-ari se nos acercó jadeando, con los ojos encendidos. En el talego tintineaba algo.

—¡Madre, Thu! —gritó—. ¡Ha sido divertido! ¡Me ha gustado!

Y se dejó caer en el suelo, doblando las piernas bajo el cuerpo. Mi madre y yo nos pusimos a su lado. Ella abrió su cesta, de donde sacó pan negro y cerveza de cebada. Pa-ari aceptó su comida con gravedad y empezamos a comer. Otras madres hacían lo mismo con sus hijos y sus niños menores. Las conversaciones llenaban el patio.

Estábamos terminando ya cuando se acercó un sacerdote lector, con el cráneo afeitado relumbrando bajo el sol de mediodía, brillante el oro de su brazalete. Llevaba los pies muy limpios, iba calzado con sandalias blancas. Lo miré muy sorprendida. Nunca hasta entonces había estado tan cerca de un servidor del dios. Tardé un poco en reconocer en el escriba al labrador que cultivaba una parcela en el lado oriental de la aldea; lo había visto con pelo castaño y rizado, cubierto por el lodo de las inundaciones. Lo había visto haciendo eses por la calle de la aldea, ebrio y cantando. Más tarde, supe que los hombres del dios eran también agricultores, como mi padre, y que ofrecían tres meses de cada año al servicio del templo; entonces vestían túnicas finas, se lavaban cuatro veces al día, se rasuraban regularmente todo el pelo del cuerpo y cumplían con los ritos y las obligaciones asignadas por el gran sacerdote. Mi madre se levantó para hacerle una reverencia, indicándonos por señas que la imitáramos. Logré esbozar una torpe inclinación, sin apartar la mirada del kohl negro que le rodeaba los ojos, separándolos de la huesuda superficie de su cráneo. Olía muy bien. Nos saludó con amabilidad y puso una mano en el hombro de Pa-ari.

—Tienes un hijo inteligente —dijo a mi madre—. Será buen alumno. Me gusta enseñarle.

Mi madre sonrió.

—Gracias —fue su respuesta—. Mi esposo vendrá mañana a pagar.

El sacerdote se encogió de hombros.

—No hay prisa —dijo—. Aquí nadie va a abandonar la aldea.

Por algún motivo que ignoro, sus palabras me dejaron helada. Alargué un dedo para tocar, vacilante, la ancha ínfula de lector que le rodeaba el pecho.

—Quiero ir a la escuela —dije, tímida. El sacerdote me dirigió una breve mirada, sin prestarme atención.

—Te espero mañana, Pa-ari —dijo.

Y nos dio la espalda. Mi madre me dio una pequeña sacudida.

—Debes aprender a no ser atrevida, Thu —me espetó—. Ahora recoge las sobras y guárdalas en la cesta. Tenemos que volver a casa. No te olvides del talego, Pa-ari.

Salimos del patio y nos unimos al pequeño desfile de familias que regresaban a la aldea. Me acerqué a mi hermano.

—¿Qué llevas en el talego, Pa-ari? —pregunté.

Pa-ari lo levantó, sacudiéndolo.

—Mis lecciones —dijo con aire de importancia—. Las pintamos en tejuelas. Tengo que estudiarlas esta noche, antes de acostarme, para poder repetirlas mañana en clase.

—¿Puedo verlas?

Mi madre, sin duda acalorada e irritada, contestó por él.

—¡No, no puedes! Adelántate, Pa-ari, y di a tu padre que venga a comer. Cuando lleguemos a casa, los dos dormiréis una siesta.

Así empezó. Todos los días Pa-ari partía para la escuela al amanecer; al mediodía, mi madre y yo íbamos a buscarlo con pan y cerveza. En días festivos o sagrados no estudiaba. Él y yo nos escabullíamos para ir al río o al desierto, donde nos entreteníamos con esos juegos que inventan los niños. Mi hermano tenía buen carácter, y rara vez se negaba a ser el faraón; yo era entonces su reina y lo seguía cubierta con una raída túnica vieja, con hojas de parra en el pelo y un zarcillo de vid en la garganta, en el que enhebraba plumas de ave. Pa-ari se sentaba en una roca a modo de trono y pronunciaba discursos. Yo daba órdenes a sirvientes imaginarios. A veces, intentábamos incluir a otros niños en nuestras fantasías, pero ellos no tardaban en aburrirse, y nos abandonaban para irse a nadar o a montar sobre los pacientes asnos de la aldea. Cuando jugaban con nosotros, se quejaban amargamente de que yo era siempre la reina y nunca permitía que los demás me dieran órdenes. Así que Pa-ari y yo nos divertíamos solos. Los meses fueron pasando lentamente.

Cuando cumplí cuatro años volví a implorar a mi padre que me permitiera ir a la escuela; una vez más, me encontré con una firme negativa por su parte. Dijo que apenas podía costear la educación de Pa-ari y que pagar la mía era imposible; además, ¿desde cuándo las niñas aprendían algo útil fuera de su casa? Pasé un tiempo mohína y cabizbaja, sentada en un rincón de nuestro recibidor, mientras mi hermano inclinaba la cabeza sobre sus tejuelas; su sombra se movía en la pared cuando encendíamos la llama de la lámpara y se balanceaba como meciéndola. Ya no quería jugar al faraón y su reina. Estaba entablando amistad con otros niños de la aldea con los que compartía el aula y con frecuencia desaparecía después de la siesta para ir con ellos a pescar o a cazar ratones en los graneros. Yo me sentía sola, y no disimulaba mi envidia, pero no se me ocurrió la idea hasta que cumplí ocho años: si yo no podía ir a la escuela, la escuela podía venir a mí.

Por aquel entonces mi madre me tenía firmemente encarrilada. Estaba aprendiendo a preparar el pan, que constituía nuestra comida básica, a hacer sopa de lentejas y judías, a asar pescado y a aderezar las hortalizas. Lavaba la ropa sucia con ella, golpeando los faldellines de mi padre y nuestras gruesas túnicas contra las piedras relucientes, disfrutando de las salpicaduras del agua contra la piel caliente y el légamo del Nilo entre los dedos de los pies. Preparaba el sebo para las lámparas, manejaba las finas agujas de hueso, remendando los faldellines de mi padre con meticuloso cuidado, acompañaba a mi madre a visitar a sus amigas y me sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de tierra de sus pequeños recibidores. Ella me permitía aceptar una sola taza de vino de palma, mientras chismorreaba y se reía sobre quién estaba otra vez embarazada, sobre a la hija de quién cortejaba el hijo de fulano y sobre la esposa del asesor de impuestos, que se había sentado demasiado cerca del hijo del arconte, ¡qué atrevida! Las voces fluían a mi alrededor, provocándome tal estupor que muchas veces era como si hubiera estado allí desde siempre; el temblor del líquido oscuro en mi taza, el polvo bajo los muslos, el lento reguero de sudor que me corría por el cuello, todo era parte de un hechizo que me tenía cautivada. Varias de las mujeres estaban redondas por la preñez, y yo estudiaba furtivamente sus cuerpos deformados. Ellas también eran parte del hechizo, de la magia que me obligaría a ser eternamente una entre todas ellas.

A veces, llamaban a mi madre en las horas de la noche para atender un parto. Yo prestaba poca atención a esas raras ocasiones. La oía apenas intercambiar con mi padre unas palabras apresuradas y salir de casa; pero enseguida volvía a sumirme más profundamente en un plácido sueño. Pero al cumplir ocho años inicié mi aprendizaje con ella. Una noche abrí los ojos y la encontré inclinada sobre mi jergón, con una vela en la mano. Pa-ari dormía, acurrucado en su lado de la habitación, ajeno a todo. En el recibidor se oían unos susurros.

—Levántate, Thu —me dijo ella, con amabilidad—. Debo asistir al parto de Ahmose. Es mi trabajo, y algún día será el tuyo. Ya estás en edad de aprender las tareas de partera. No debes tener miedo —añadió, mientras yo me levantaba pesadamente, buscando a tientas la túnica—. El nacimiento será sencillo. Ahmose es joven y está sana. Anda, ven.

Caminé tras ella tambaleándome, todavía medio dormida. El esposo de Ahmose, sentado en cuclillas en un rincón del recibidor, parecía intranquilo; mi padre se había sentado con él, frotándose los ojos legañosos. Mi madre se detuvo a coger el saco que siempre tenía preparado junto a la puerta y salió. La seguí. El aire era fresco; la luna cabalgaba en un cielo despejado; las palmeras se erguían muy altas contra el charol del cielo.

—De esto sacaremos un ganso vivo y un pedazo de tela —comentó mi madre.

No respondí.

La casa de Ahmose, como todas, era poco más que un recibidor sin techo, con unos peldaños en la parte trasera que conducían a los dormitorios. Al cruzar la puerta, descalzas, la madre y las hermanas de la mujer nos saludaron con ademán distraído; estaban contra la pared, sentadas sobre los talones, compartiendo una jarra de vino. Bromeando con ellas, mi madre me hizo subir los peldaños hacia el dormitorio de la pareja. La pequeña habitación de adobe era cómoda; tenía una alfombra tejida en el suelo y tapices en los muros. Una gran lámpara de piedra iluminaba el jergón en el que se acurrucaba Ahmose, con una ancha túnica de lino a su alrededor. Ya no parecía la joven alegre y sonriente que yo conocía. Tenía la frente cubierta por una pátina de sudor y los ojos desorbitados. Alargó una mano hacia mi madre, que dejó su saco en el suelo para acercarse.

—No tienes por qué asustarte, Ahmose —le dijo, tranquilizadora, estrechándole los dedos nerviosos—. Ahora acuéstate. Ven aquí, Thu.

Obedecí de mala gana. Mi madre me cogió la mano para ponerla contra el hinchado abdomen de Ahmose.

—Aquí está la cabeza del niño. ¿La palpas? Muy abajo. Así está bien. Y aquí está el culito. Todo está como debe ser. ¿Distingues la forma?

Asentí, a la vez fascinada y asustada por el tacto de aquella piel brillante y tensa, dilatada sobre la misteriosa colina interior. Al retirar la mano, vi que un lento estremecimiento recorría la abultada barriga. Ahmose encogió las rodillas, con un grito ahogado y un quejido.

—Aspira con fuerza —ordenó mi madre. Tras la contracción, preguntó a la muchacha cuánto tiempo hacía que se había puesto de parto.

—Desde el amanecer —fue la respuesta.

Mi madre abrió su saco y sacó un recipiente de terracota. Cuando quitó el tapón, se esparció por la habitación el refrescante aroma de la menta. Con suave energía, puso a Ahmose de lado para aplicar un masaje con el contenido del recipiente en las firmes nalgas de la mujer.

—Esto acelerará el nacimiento —me dijo—. Ahora ponte en cuclillas, Ahmose. Trata de mantener la calma. Habla conmigo. ¿Qué sabes de tu hermana, la que vive aguas arriba? ¿Está bien?

Ahmose cambió de postura con gran esfuerzo, apoyando la espalda contra el muro de adobe. Respondió con voz entrecortada, haciendo pausas cuando la acosaban las contracciones. Mi madre la animaba, siempre alerta a cualquier señal de cambio. Y yo también la observaba: ojos enormes, asustados, venas abultadas en el cuello, cuerpo hinchado y en constante forcejeo.

«Esto también es parte del hechizo —pensé yo con una oleada de miedo, mientras la débil luz de la lámpara jugaba sobre la silueta del rincón, que temblaba y de vez en cuando lanzaba un grito—. Este es otro cuarto de la prisión». Con solo ocho años, probablemente yo era demasiado joven para expresar con esas palabras la emoción que me invadía, pero recuerdo con toda claridad su sabor, el modo en que mi corazón palpitó por un momento. Aquel iba a ser mi destino en la vida: reconfortar a las mujeres aterrorizadas en sus míseras casuchas, en medio de la noche; frotarles las nalgas, introducir medicamentos en sus vaginas, tal como hacía mi madre.

—Esto es una mezcla de hinojo, incienso, ajo, sal y excremento de avispa —me indicó por encima del hombro—. Es un gran remedio para provocar el parto. Hay otros, pero menos eficaces. Ya te enseñaré a mezclarlos, Thu. Vamos, Ahmose, lo estás haciendo muy bien. Piensa en lo orgulloso que estará tu marido cuando vuelva a casa y te vea con su hijo recién nacido en brazos.

—Lo odio —dijo Ahmose, rencorosa—. No quiero volver a verlo.

Supuse que mi madre se horrorizaría, pero no se inmutó. Me temblaban las piernas. Me deslicé hasta el suelo tibio y me senté con las piernas cruzadas. Dos o tres veces se asomaron la madre de Ahmose o una de sus hermanas; tras echar un vistazo, intercambiaban algunas palabras con mi madre y volvían a salir. Perdí la noción del tiempo. Empezaba a parecerme que rondaba por aquella antesala del submundo desde siempre, con la dulce y simpática Ahmose convertida en un espíritu evanescente y la sombra de mi madre flotando en el aire sobre ella como un demonio malévolo. La voz de mi madre quebró la ilusión.

—¡Ven! —me ordenó.

Me levanté para correr hacia ella, de mala gana; me entregó una gruesa tela y me indicó que la sujetara debajo de Ahmose.

—Mira —dijo—. El bebé está coronando. ¡Empuja, Ahmose, ha llegado el momento!

Con un último gemido, Ahmose hizo lo que se le indicaba y el bebé se deslizó hasta mis manos renuentes. Estaba amarillo y rojo a causa de los fluidos corporales. De rodillas en el suelo, miré atontada cómo se agitaban los pequeños miembros. Mi madre le dio una breve palmada y el niño, tras un quejido sofocado, empezó a llorar. Ella lo entregó con sumo cuidado a Ahmose, que empezaba a sonreír débilmente y alargaba los brazos. En cuanto lo apoyó contra su pecho, el bebé giró la cabeza, moviendo a ciegas la cabecita en busca de su alimento.

—No hay nada que temer —aseguró mi madre—. Ha gritado «ni-ni» en lugar de «na-na». Eso significa que vivirá. Y es varón, Ahmose, un varón perfectamente formado. ¡Te felicito!

Levantó un cuchillo y vi el cordón palpitante entre sus dedos manchados. No aguantaba más. Murmurando alguna palabra, salí de la habitación. Las mujeres que estaban fuera se levantaron bruscamente al verme pasar.

—Es varón —logré decir. Y se precipitaron hacia los peldaños, entre chillidos de júbilo, mientras yo salía al aire fresco y claro de la madrugada.

Me apoyé contra el muro de la casa, aspirando con ansia el limpio aroma de las plantas, la arena polvorienta del camino y una vaga bocanada del río.

—¡Jamás! —susurré al cielo agrisado que cepillaban las palmeras—. ¡Jamás!

No sabía a qué me refería con aquella palabra dicha en un tono tan vehemente, pero guardaba una confusa relación con jaulas, con el destino y con las largas tradiciones de mi pueblo. Me pasé los dedos por el pecho plano y el vientre cóncavo bajo la túnica como si quisiera comprobar que la carne seguía siendo mía. Hundí los dedos de los pies en la capa de arena que llegaba desde el desierto. Bebí a grandes tragos el leve viento que presagiaba la lenta elevación de Ra. Detrás de mí se oían las voces de las mujeres en un parloteo entusiasmado e incomprensible, mezclado con las débiles protestas intermitentes del niño. Pronto salió mi madre, con el saco en la mano, y a las primeras luces de la mañana vi que me sonreía.

—Está preocupada por la venida de leche —comentó, mientras iniciábamos el regreso a casa—. A todas las madres les pasa. Le he dejado una botella con espina dorsal de pez espada para que la caliente en aceite y se la aplique en la columna. Pero no tiene por qué afligirse. Siempre ha sido una mujer sana. Y bien, Thu —dijo, radiante—, ¿qué piensas? ¿No es una experiencia estupenda el ayudar a que una vida nueva llegue al mundo? Cuando hayas asistido a más partos te permitiré que atiendas tú misma a mis mujeres. Y pronto sabrás combinar las medicinas que uso. Te sentirás tan orgullosa de tu trabajo como yo.

Contemplé la serena cinta del camino, cuya fila de árboles empezaba a definirse con celeridad, pues Ra se disponía a irrumpir en el horizonte.

—¿Por qué ha dicho que odiaba a su marido, mamá? —pregunté, vacilante—. Parecían una pareja feliz.

Mi madre se echó a reír.

—Todas las parturientas maldicen a sus esposos —dijo, despreocupada—. Ellos son la causa del dolor que las atenaza. Pero en cuanto cesa el dolor se olvidan de los sufrimientos y reciben a sus hombres en el lecho con tanto apetito como antes.

«… que las atenaza —pensé con un estremecimiento—. Otras mujeres pueden olvidar el dolor, pero yo estoy segura de que no lo olvidaré jamás. Y también estoy segura de no ser una buena partera, aunque lo intente».

—Quiero aprender a mezclar las medicinas —dije. Y no hizo falta que siguiera, pues mi madre se detuvo para abrazarme.

—Aprenderás, mi tesoro de ojos azules, aprenderás —dijo, triunfal.

Solo mucho después comprendí hasta qué punto la experiencia de aquella noche serviría para centrar la desazón que me había invadido. En aquel momento solo sabía que me repugnaba la pura animalidad del parto, que no envidiaba a Ahmose por la serie de cuidados constantes que le exigiría la llegada del hijo, que me acobardaban los profundos estremecimientos de dolor que acompañaban ese acontecimiento. Me sentía culpable; en cambio, a mi madre parecía encantarle mi interés por el proceso, aunque ese interés no iba más allá de la fascinación que me inspiraban las pociones, los ungüentos y los elixires que ella mezclaba y destilaba como parte de su profesión. Claro que me sentí orgullosa cuando me hizo entrar en la pequeña habitación que mi padre había añadido a nuestra casa, donde pesaba sus hierbas y preparaba sus brebajes, pero el orgullo era parte de mi urgente necesidad de aprender, de adquirir conocimientos. Porque el conocimiento, como había dicho Pa-ari, era poder. Esa pequeña estancia olía siempre a óleos fragantes, a miel y a incienso, con el regusto amargo de las plantas maceradas.

Mi madre no sabía leer ni escribir. Trabajaba a ojo: una pizca de esto, una cucharada de aquello; así lo había aprendido de su madre. Yo me sentaba en un taburete para observarla y escucharla, guardándolo todo en mi memoria. Continuaba atendiendo con ella los partos de la aldea; le llevaba el saco y pronto empecé a pasarle los remedios requeridos aun antes de que me los pidiera. Pero jamás dejé de sentir el desagrado que me inspiraba el proceso del parto; a diferencia de ella, el primer grito de un recién nacido no me conmovía. Muchas veces me he preguntado si existía alguna carencia grave en mi estructura, algún suave componente de feminidad que no hubiera arraigado en mí cuando estaba en el vientre de mi madre. Por esta razón luchaba contra mi defecto y hacía lo posible por complacer a mi madre.

Pronto noté que el oficio de mi madre no se limitaba a la tarea de partera. Noté que llegaban mujeres con mucho sigilo a nuestra casa por otros motivos; algunas no dejaban de susurrar disimuladamente en los oídos comprensivos de mi madre. Ella no me revelaba de manera clara los secretos, pero se refería a ellos de forma general.

—El aborto se puede provocar triturando una mezcla de dátiles, cebollas y frutos de acanto, se remoja en miel y se aplica a la vulva —me dijo un día—, pero creo que conviene reforzar ese tratamiento con una poción de cerveza amarga, aceite de castor y sal, bebida a la vez que se aplica el ungüento. Si te piden que recetes eso, Thu, ten mucho cuidado. Muchas mujeres vienen a mí con ese fin sin el consentimiento de sus maridos. Como mi obligación es, en principio, cuidar a la esposa, hago lo posible por satisfacerlas, pero debes mantener siempre una reserva sobre esas solicitudes. Es mejor evitar la concepción que enfrentarse a ella cuando el daño ya está hecho.

Ante estos razonamientos agucé el oído.

—¿Cómo se puede evitar? —pregunté, tratando de no demostrar demasiado entusiasmo.

—No es fácil —replicó ella, sin captar la importancia de mi pregunta—. Generalmente, sugiero un jarabe espeso de miel y goma de auyt en el que se hayan remojado tallos de acacia. Primero se trituran los tallos de la acacia; al cabo de tres días se retiran y se introduce el jarabe en la vagina. —Me dirigió una mirada de soslayo—. Eso puede esperar —dijo, de repente—. Debes aprender antes a colaborar en el nacimiento de la vida antes de estudiar cómo evitarla. Dame el mortero. Luego irás a ver si tu padre ya ha vuelto del campo y quiere lavarse.

Creo que mi padre le exigió que se aplicara ella su propio consejo, pues poco después de esta conversación, una noche en que el calor de Shemu no me permitía dormir, oí una discusión entre ambos. Sus voces empezaron como un murmullo, pero se fueron elevando hasta convertirse en palabras llenas de enfado. Yo escuchaba, en cambio Pa-ari dormía.

—Tenemos un varón y una hembra —dijo mi padre con voz desabrida—. Con eso basta.

—Pero Pa-ari no quiere ser agricultor, sino escriba. ¿Quién sembrará el campo cuando tú estés demasiado débil? En cuanto a Thu, se casará y llevará el oficio que le estoy enseñando a la casa de su esposo. —Sentí el miedo que crecía en ella, expresado de forma airada; su tono se iba haciendo cada vez más agudo—. ¡No tendremos a nadie que nos cuide en nuestra vejez! ¡Y me avergonzaría depender de la bondad de nuestros amigos! Te obedezco, esposo mío. No me quedaré embarazada. ¡Pero sufro por el vacío de mi vientre!

—Calla, mujer —ordenó mi padre, en ese tono que provocaba en todos nosotros una obediencia inmediata—. Mis tres arouras no me dan cosechas suficientes para alimentar más bocas. Somos pobres, pero vivimos con dignidad. Si llenas la casa de niños, aumentará nuestra pobreza y sacrificaremos la poca independencia de que podemos disfrutar. Además… —Bajó la voz, y tuve que esforzarme para captar sus palabras—. ¿Qué te hace pensar que Asuat es tan apacible y segura como parece? Como todas las mujeres, no ves más allá del camino que lleva al río adonde llevas tu colada y solo tienes oídos para los chismes de otras mujeres. Los hombres de esta aldea no son mucho mejores. Envían a los trabajadores nómadas y a los mercaderes ambulantes a tratar con sus esposas para que sean ellas las que compren o contraten y no escuchan sus relatos, porque son de las islas y sospechan de todo el que no haya nacido aquí. Pero yo conozco Egipto. No desdeño a los extranjeros que viajan de un lugar a otro. Sé que las tribus del este se están infiltrando poco a poco en el Delta, tratando de encontrar tierras para sus rebaños. Y en el Delta hay muchos disturbios. Quizá no lleguen a nada, pero el buen dios puede convocar a todos sus soldados para que abandonen sus tierras y defiendan su país. ¿Qué harías tú entonces para alimentar a los niños sin descuidar tu oficio de partera? Si me mataran, la tierra volvería a manos del faraón, pues Pa-ari, tal como dices, no parece seguir mis pasos. Reflexiona sobre mis palabras con la boca cerrada, pues estoy cansado y necesito dormir.

Oí que mi madre murmuraba algo más y que, resignada, dejaba escapar un suspiro. Luego se hizo el silencio.

Al apagarse la voz de mi padre me tendí de espaldas, con la vista perdida en el aplastante calor oscuro de la pequeña habitación, imaginando a los extranjeros que él había mencionado. Se infiltraban poco a poco en el fértil suelo del Delta, sitio que yo nunca había visto y que apenas conocía más que de oídas. Se desperdigaban hacia el sur, siguiendo el Nilo hacia mi aldea, como el légamo negro de la inundación. Esa vívida imagen me excitó. De pronto, Asuat se empequeñeció en mi mente; de ser el centro del mundo pasó a convertirse en un pequeño rincón provinciano, perdido en una inmensa vastedad. Pero no me sentí amenazada ni en peligro. Me pregunté cómo serían esas personas siniestras, cómo eran el Delta y la sagrada Tebas, morada de Amón, dios de los dioses. Y cuando por fin me dormí, estaba en un barco que flotaba por el Nilo hacia la fabulosa capital del norte.

2

Como he dicho antes, tenía ocho años cuando tuve esa inspiración; si yo no podía ir a la escuela, que la escuela viniera a mí. Ocurrió durante la época en que empecé a trabajar con mi madre. Aunque tenía los días completamente ocupados en tareas domésticas obligatorias, la necesidad de aprender era un dolor constante, una especie de suave desesperación que me carcomía en mis pocos momentos de ocio. Mi plan era simple: Pa-ari me enseñaría. Entonces ya debía de saberlo todo, puesto que llevaba cinco años asistiendo a la escuela del templo.

Una tarde, a la hora de la siesta, cuando nuestra casa y la aldea entera dormían bajo el espantoso calor del Ra estival, arrastré mi jergón hacia el de Pa-ari y lo miré a la cara. No dormía. Yacía de espaldas, con las manos detrás de la nuca, y sus ojos habían seguido mis movimientos en la penumbra. Al ver que me inclinaba hacia él, sonrió.

—No, no voy a contarte un cuento —dijo en voz alta—. Hace demasiado calor. ¿Por qué no duermes, Thu?

—No levantes la voz —le dije, apartándome—. Hoy no quiero cuentos. Necesito de ti un grandísimo favor, mi querido Pa-ari.

—Oh, dioses —gimió, incorporándose sobre un codo—. Cuando empleas ese tono adulador, sé que buscas algo. ¿De qué se trata?

Seguía sonriéndome con indulgencia, él, mi hermano, al que yo adoraba, el joven varón señorial que empezaba a hablar utilizando el tono seguro de mi padre, el que no toleraba discusiones. Yo no tenía secretos para él. Mi hermano sabía lo mucho que me disgustaba ayudar a mi madre en los partos, cuánto me fascinaban sus pociones, lo solitaria que me sentía cuando las otras niñas de la aldea me volvían la espalda, entre risitas y muecas burlonas, si trataba de jugar con ellas. Conocía también mi necesidad de ser hija de un perdido príncipe libu, debido a esa misma soledad. Yo no me daba aires de grandeza con él; Pa-ari, a su vez, me trataba con una gentileza rara entre hermano y hermana. Le toqué el hombro desnudo.

—Quiero aprender a leer y a escribir —le dije. Las palabras me salieron a borbotones, en un sofocado torrente de ansiedad y azoramiento—. Enséñame, Pa-ari. No te llevará mucho tiempo, te lo prometo.

Pa-ari me miró desconcertado. Luego su sonrisa le ensanchó la cara.

—No seas tonta —me regañó—. Esos estudios no son para las mujeres. Son preciosos. Mi maestro dice que las palabras son sagradas y que el mundo, las leyes y toda la historia surgieron cuando los dioses pronunciaron las palabras divinas, y parte de esa fuerza permanece encerrada en los jeroglíficos. ¿De qué serviría ese poder a una aprendiza de partera?

Casi me era posible saborear lo que estaba diciendo, y sentí la excitación de ese dominio.

—¿Y si yo no acabara siendo partera? —dije con impaciencia—. Imagínate que, un día, un rico mercader pasa con su barco dorado y sus sirvientes pierden un remo. Entonces se ven obligados a pasar la noche aquí, en Asuat. Y que yo me encuentro en la ribera, lavando la ropa o quizá nadando. Al verme, el mercader se enamora de mí y se casa conmigo. Más adelante, su escriba enferma y no hay nadie que anote su dictado. «Mi querida Thu», podría decirme, «coge la paleta del escriba». Y yo me quedo muda de vergüenza, pues soy solo una pobre muchacha aldeana, sin conocimientos, y veo el desprecio reflejado en su rostro.

Me había dejado arrebatar por mi propia fantasía. Me sentía avergonzada, veía la piedad de mi esposo desconocido. Pero de pronto se me secó la garganta al darme cuenta de que parte del relato era verdad. Yo era, sin duda, una pobre niña aldeana sin conocimientos. Comprenderlo fue como si creciera una piedra de gran tamaño en mi corazón.

—Perdona, Pa-ari —susurré—. Enséñame, te lo ruego. Más que nada en el mundo, quiero comprender las cosas que tú sabes. Aunque solo sea una partera de aldea, tus trabajos no se perderán. Te lo suplico.

Un profundo silencio reinaba entre nosotros. Yo me miraba las manos, curvadas en el regazo, y noté que Pa-ari me observaba. Casi podía oír sus pensamientos, dada la inmovilidad de su cuerpo.

—Todavía soy solo un escolar de nueve años —dijo al cabo de un rato, en voz baja y sin moverse—. Soy solo el hijo de un soldado campesino. Pero también soy el mejor alumno de la clase, y, si quiero, cuando cumpla dieciséis años podré trabajar con los sacerdotes de Uepuauet. Algún día, si quiero, la palabra escrita me asegurará un puesto. Pero ¿qué hará la palabra escrita por ti? —Alargó los dedos en la oscuridad de la alcoba para cogerme la mano—. Ya estás bastante insatisfecha, Thu. Con esos conocimientos solo conseguirás sufrir todavía más.

Le así los dedos para sacudírselos.

—¡Quiero leer! ¡Quiero saber cosas! Quiero ser como tú, Pa-ari, no una mujer indefensa, sin alternativa, condenada a pasar el resto de mi vida en Asuat. ¡Dame el poder!

Indefensa…, condenada… Eran palabras de persona adulta, que surgían de alguna parte de mi ser. Esa parte ignoraba que yo tenía solo ocho años, que era una niña todavía no formada y desgarbada, a la que todavía inspiraban enorme respeto los gigantes que gobernaban su mundo. Los ojos se me llenaron de lágrimas de frustración. Había levantado la voz. Esa vez fue Pa-ari quien me advirtió de que callara, llevándose con rapidez un dedo a los labios.

Luego levantó la mano libre en un gesto que significaba sumisión.

—¡De acuerdo! —siseó—. De acuerdo. Que los dioses me perdonen esta tontería. Te enseñaré.

Me retorcí de alegría, olvidando mi angustia anterior.

—¡Oh, gracias, hermano! —dije con fervor—. ¿Podemos empezar ahora mismo?

—¿Aquí, a oscuras? —suspiró—. Francamente, Thu, eres más que pesada. Empezaremos mañana y en secreto. Mientras nuestros padres duerman, nosotros bajaremos al río y nos sentaremos a la sombra. Allí te dibujaré los caracteres en la arena. Más tarde podrás ver mis tejuelas. Pero si no te concentras, Thu —me advirtió—, no me tomaré mucho trabajo contigo. Ahora duérmete.

Feliz y obediente, retiré mi jergón y me dejé caer en él. Ahora me sentía cansada, como si hubiera caminado un largo trecho, y sentí un gran placer al cerrar los ojos y rendirme a un sueño reparador. La respiración de Pa-ari se había hecho más profunda. Lo amaba como nunca.

Toda la mañana siguiente la pasé orando sin pausa ni coherencia, pidiendo que a ningún bebé se le ocurriera nacer aquella tarde; que no fuera preciso esperar para hacer el pan de nuestra cena en uno de los hornos comunitarios, retrasándome así en las otras tareas; que Pa-ari tuviera un buen día en la escuela a fin de que no se sintiera demasiado gruñón ni cansado después de la torta de cebada y la cerveza. Pero todo fue bien ese día portentoso del mes de Epophi. Pa-ari y yo nos fuimos tranquilamente a nuestra habitación y esperamos, tensos, a que nuestros padres sucumbieran al bochorno de la hora. Pareció pasar mucho tiempo antes de que cesaran sus comentarios intermitentes. Por fin, Pa-ari me indicó por señas que me levantara, mientras cogía con mucho cuidado el talego que contenía sus preciados fragmentos de arcilla, para que no tintinearan. Juntos salimos con sigilo de la casa al calor blanco y deslumbrante que nos castigaba desde la desierta calle de la aldea.

Nada se movía. Incluso los tres perros del desierto, del color amarillento de la arena que los había engendrado, permanecían despatarrados e inmóviles a la sombra rala de una acacia, olvidada la interminable búsqueda de alimento. Los portales de las toscas viviendas estaban sumidos en la penumbra y vacíos. Ningún pájaro cantaba ni se movía en la alicaída maleza del río; nuestros pies descalzos corrieron hacia el agua sin hacer ruido. Era como si todas las cosas vivas, salvo nosotros dos, hubieran sido arrebatadas del mundo, como si la aldea fuera a permanecer deshabitada para siempre bajo la cegadora mirada de Ra.

El río todavía no iba crecido. Corría a nuestro lado con turgente majestad, pardo y denso, con los ribazos amarilleando. Anduvimos con cautela hasta un sitio que no fuera visible desde la aldea ni desde el sendero que pasaba entre el agua y las casas. En el sitio donde nos detuvimos no había hierba: solo un hueco en la arena suelta, bajo un sicomoro. Pa-ari se acomodó en el suelo y yo hice lo mismo, con el corazón acelerado debido al entusiasmo. Nuestras miradas se encontraron.

—¿Estás segura? —preguntó.

Asentí con la cabeza y tragué saliva, incapaz de responder en voz alta. Bajó la cabeza para soltar el cordel que cerraba su talega y amontonó su contenido en su regazo.

—Primero tienes que aprender los jeroglíficos de los dioses —me dijo con toda solemnidad—. Presta atención, porque es cuestión de respeto. Este es el tótem de la diosa Ma’at, la que reparte la justicia; su pluma representa la verdad y el debido equilibrio de la ley, el orden y la corrección en el universo. No debes confundir su pluma con las dobles plumas de Amón, el que reside en el gran esplendor y poder de la sagrada Tebas. —Me entregó una rama—. Ahora dibújalo tú misma.

Yo lo hice, cautivada, y algo dentro de mí susurró: «Ya lo tienes, Thu. Aquí está a tu alcance. Asuat ya no es tu mundo».

Aprendí rápidamente, recogiendo la información como si mi alma hubiera sido la tierra reseca y resquebrajada del mismo Egipto y los jeroglíficos de Pa-ari, el vivificador diluvio de la Inundación. Ese día aprendí veinte nombres de dioses. Seguía representándolos mentalmente mientras cumplía con las tareas del anochecer, susurrándolos para mis adentros junto a las lentejas y los higos secos que ayudaba a preparar para la cena. Por fin, mi madre dijo con tono agrio:

—Si me hablas a mí, Thu, no te oigo. Y si estás rezando tus oraciones, sería mejor esperar a que tu padre encendiera la vela ante el altar. Pareces cansada, niña. ¿Te encuentras bien?

Me encontraba bien, sí. Comí deprisa, y con ello me gané otra reprimenda de mi padre, pues lo único que me apetecía era tenderme en mi jergón cuanto antes para dormir; de ese modo, la tarde siguiente llegaría pronto. Aquella noche soñé con los jeroglíficos, que pasaban ante mis ojos dorados y centelleantes; yo los convocaba y los despachaba como si fueran sirvientes.

No perdí ese entusiasmo. Día tras día, mientras Epophi cedía el paso a Mesore y luego al Año Nuevo, y crecía el caudal del agua, fui comprendiendo que no enfermaría, que los dioses no me castigarían por mi atrevimiento, que Pa-ari no me abandonaría. Entonces dejé de aprender con aquel frenesí con que empecé las lecciones. Mi hermano era un maestro paciente. La maraña de bellos signos apretados en sus trozos de alfarería empezaron a cobrar sentido. Pronto pude recitar con él las antiguas máximas y los proverbios con que estaban compuestas.

«Todo hombre lleva la ruina en su lengua».

«Aprende tanto del ignorante como del sabio, pues no hay límites decretados para el arte. No hay artista que alcance la excelencia total».

«No malgastes un solo día en el ocio o serás azotado».

Escribirlas era otra cosa. No tenía pintura ni tejuelas. El maestro de Pa-ari repartía esos objetos en la escuela del templo y, después de clase, recogía los que no se habían utilizado; mi hermano se negaba a robar los elementos necesarios para mí.

—Si me descubrieran, saldría malparado y sería expulsado —objetó cuando le sugerí que se guardara algunos trozos de arcilla en la talega—. No puedo hacerlo, ni siquiera por ti. ¿Por qué no usas un palito y un poco de arena mojada?

Yo lo hacía así, por supuesto, pero sin destreza. Tampoco podía dibujar los caracteres con la mano derecha. Usaba la izquierda para todo, incluso para sujetar el palito; cuando traté de usar la otra mano, Pa-ari observó los resultados y renunció a sus intentos de hacerme cambiar. Yo escribía con dificultad y torpeza, pero perseveraba, cubriendo de jeroglíficos los ribazos del Nilo, practicando con el dedo en los muros y en el suelo e incluso dibujando en el aire, al anochecer, tendida en mi jergón. Lo demás no importaba, mi madre se extrañaba de mi nueva docilidad, mi padre se burlaba de forma cariñosa de mis frecuentes ensoñaciones, pero, en realidad, me había convertido en una criatura obediente y silenciosa; ya no me sentía inquieta ni insatisfecha, las realidades de mi vida exterior estaban por completo subordinadas a mi existencia interior.